| ディウの戦い | |||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| マムルーク・ポルトガル紛争 、グジャラート・ポルトガル紛争、オスマン・ポルトガル対立の一部 | |||||||

エジプトのスルタン、カンベイ王、カリカット王の海軍に対して、フランシスコ・デ・アルメイダ総督が成し遂げた注目すべき勝利。マウリシオ・ホセ・ド・カルモ・センディム作、1840年 | |||||||

| |||||||

| 交戦国 | |||||||

ポルトガル帝国 ポルトガル帝国 |

マムルーク朝 グジャラート マムルーク朝 グジャラート・スルタン国 カリカット王国 | ||||||

| 指揮官と指導者 | |||||||

ドン・ フランシスコ・デ・アルメイダ ドン・ フランシスコ・デ・アルメイダ | |||||||

| 強さ | |||||||

| 死傷者と損失 | |||||||

合計332 [1]

|

| ||||||

ディウの海戦は、1509年2月3日にインドのディウ港で、ポルトガル帝国とグジャラート王国、エジプトのマムルーク朝ブルジー・スルタン国、カリカットのザモリン王国の連合艦隊との間で行われた海戦である。[4] [5] [6]

ポルトガルの勝利は決定的だった。イスラム教の大同盟は完全に打ち負かされ、インド洋を支配して喜望峰を通る貿易ルートを確立するというポルトガルの戦略が容易になり、紅海とペルシャ湾を通るアラブ人とヴェネツィア人が支配していた歴史的な香辛料貿易を迂回することができた。この戦いの後、ポルトガル王国はゴア、セイロン、マラッカ、ボンバイム、オルムズなどインド洋の主要港をいくつか急速に占領した。領土の喪失はマムルーク朝とグジャラート・スルタン国を弱体化させた。この戦いをきっかけにポルトガル帝国は成長を加速し、1世紀以上にわたる政治的支配を確立した。ゴアとボンバイム・バセインでの略奪、ポルトガル王政復古戦争、そしてセイロンのオランダ植民地化により、ポルトガルの東方における勢力は衰え始める。

ディウの海戦はレパントの海戦やトラファルガーの海戦と同様に壊滅的な戦いであり、第二次世界大戦まで続くアジア海域におけるヨーロッパの優位性の始まりを示すものとして、世界の海軍史上最も重要な戦いの1つです。[7]

背景

ヴァスコ・ダ・ガマが海路でインドに到達してからわずか2年後、ポルトガル人は、インド西海岸のイスラム商人エリートの反対により、西アフリカで行っていたような貿易を発展させる見込みがなくなったことに気づきました。彼らはポルトガルのフェイトリア、船舶、代理人への攻撃を扇動し、ポルトガルの外交努力を妨害し、1500年にカリカットでポルトガル人の虐殺を主導しました。[8]

そこでポルトガルは、カリカットの宿敵であるコーチンの王と同盟を結び、司令部を設置するよう招かれた。カリカットのザモリンはこれに応じてコーチンに侵攻したが、ポルトガルはカリカットの土地を荒廃させ、当時紅海を経由してヨーロッパへ香辛料を輸出する主要輸出国であったカリカットの貿易を麻痺させることに成功した。1504年12月、ポルトガルは香辛料を積んだザモリンのエジプト行きの毎年恒例の商船隊を壊滅させた。[9]

ポルトガル国王マヌエル1世はこれらの出来事の知らせを受け取ると、フランシスコ・デ・アルメイダをインド初の副王に任命することを決定し、ポルトガルのフェイトリア(領地)の保護だけでなく、敵対的なイスラム教徒の船舶の取り締まりも明確に命じた。[10]フランシスコは1505年3月に20隻の船と20歳の息子、ロウレンソを率いてリスボンを出港し、ロウレンソ自身もインド海のキャプテン・メジャー(capitão -mor do mar da Índia)に任命された。 [11]

ポルトガルの介入はインド洋におけるイスラム教徒の貿易を深刻に混乱させ、ポルトガルがヨーロッパでの香辛料貿易でヴェネツィア人より安く販売できるようになったため、 ヴェネツィアの利益も脅かした。

ポルトガル人に対抗できなかったインドのイスラム商人コミュニティとカリカットの君主ザモリンは、ポルトガル人に対抗するための援助を嘆願する使節をエジプトに派遣した。[2]

エジプトのマムルーク朝

16世紀初頭、エジプトのマムルーク朝は、インドの香辛料生産地域と、主にアレクサンドリアを拠点とする地中海沿岸のヴェネツィアの買手との間の主要な仲介者でした。ヴェネツィアは香辛料をヨーロッパで高値で販売していました。エジプトは主に農業社会であり、海とのつながりはほとんどありませんでした。[12] ヴェネツィアはポルトガルとの外交関係を断絶し、インド洋へのポルトガルの介入に対抗する方法を模索し始めました。マムルーク朝の宮廷に大使を派遣し、ポルトガルに対して「迅速かつ秘密裏に対策」を講じるよう提言しました。[13]

マムルーク朝の兵士は海戦の専門知識が乏しかったため、マムルーク朝のスルタン、アル=アシュラフ・カンスフ・アル=ガウリは、ポルトガルとの競争を容易にするために関税を引き下げる代わりに、ヴェネツィアに支援を要請した。[13]ヴェネツィアはマムルーク朝に地中海型のキャラック船とギリシャ人船員が乗るガレー船を供給し、ヴェネツィアの造船工がアレクサンドリアで解体し、スエズ運河で再組み立てを手伝った。ガレー船は船首と船尾に大砲を搭載できたが、大砲が漕ぎ手の邪魔になるため、舷側には搭載できなかった。また、縫い合わせた木の板でできた現地の船(ダウ船)は、非常に小型の銃しか搭載できなかった。

遠征隊の指揮は、ジェッダの元総督であったクルド人 マムルーク、アミール・フセイン・アル=クルディ(ポルトガル語でミロセム)に委ねられた。この遠征隊(ポルトガル語では総称して「ルメス」[14] と呼んでいた)には、エジプトのマムルークだけでなく、多数のトルコ、ヌビア、エチオピアの傭兵、そしてヴェネツィアの砲兵[12]も含まれていた。そのため、連合軍の砲兵のほとんどは弓兵であり、ポルトガル軍は彼らの射撃力を容易に凌駕することができた。

1505年11月、艦隊は1100人の兵力を率いてスエズを出発した。[12]艦隊は、ポルトガルの攻撃に備えてジェッダを要塞化し、スアキンとメッカ周辺の反乱を鎮圧するよう命じられた。モンスーンシーズンをカマラン島で過ごし、紅海の先端にあるアデンに上陸した。そこで彼らはタヒル朝の首長との費用のかかる地方政治に巻き込まれ、最終的にインド洋を横断した。[15] こうして、カンバート湾の河口にある都市ディウに到着したのは1507年9月になってからであり、この航海は全速力で行えば1ヶ月もかからなかったであろう。[16]

ディウとマリク・アヤズ

ポルトガル人がインドに到着した当時、グジャラート人はインド洋における主要な長距離貿易商で、エジプトとマラッカ間の東西貿易における重要な仲介者であり、主に布地と香辛料を売買していた。15世紀、グジャラートのスルタンは、ジョージアまたはダルマチア出身と思われる元弓兵で奴隷であったマリク・アヤーズをディウの知事に任命した。狡猾で実際的な統治者であるマリク・アヤーズは、この都市をグジャラート(ポルトガル人にはカンバイアとして知られていた)の主要港、インドとペルシャ湾の間の主要貿易拠点の一つに変え、宥和政策、さらには協調政策を追求することでポルトガルの敵意を回避したが、それはフセインが予期せずディウに航海するまで続いた。[17]

マリク・アヤーズはフセインを歓迎したが、カリカットのザモリン以外には、エジプトに派遣されたイスラム教使節が約束したように、インド亜大陸の支配者たちはポルトガルに対抗する姿勢を示さなかった。アヤーズ自身もポルトガルが強力な海軍力を持っていることを認識しており、敵に回したくはなかった。しかし、グジャラートの強大なスルタン、そしてもちろんグジャラート市内に展開していたフセイン自身の軍隊からの報復を恐れ、フセインを拒絶することはできなかった。窮地に陥ったアヤーズは、フセインを慎重に支援することに決めた。[18]

チャウルの戦い

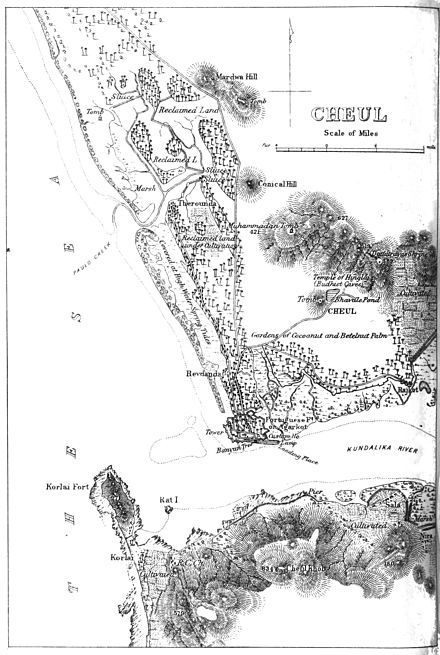

1508年3月、フセインとアヤーズの艦隊は南下し、チャウル港内でポルトガル艦隊と3日間にわたる海戦を繰り広げた。ポルトガルの司令官はインド海軍少佐のロウレンソ・デ・アルメイダで、チャウルで同盟商船の積み込みを監督し、コーチンまで護衛する任務を負っていた。[19]

ポルトガル側は不意を突かれたが(フセインの船は明らかにヨーロッパ風で、当初アラビア海岸に配属されたアフォンソ・デ・アルブケルケの遠征隊のものと考えられた)、この戦いはイスラム教徒のピュロスの勝利に終わった。イスラム教徒はあまりにも多くの損失を被り、コーチンのポルトガル本部へ進むことができなかった。[20]幸運にもポルトガルの旗艦を沈めたにもかかわらず、ポルトガル艦隊の残りは脱出し、フセイン自身もマリク・アヤーズが不本意ながら戦闘に参加したため、かろうじて生き延びた。フセインはマリク・アヤーズと共にディウに戻り、ポルトガルの反撃に備えるしかなかった。フセインはこの戦いを大勝利としてカイロに報告したが、同時代のペルシャ人によるグジャラート王国の記録であるミラート・シカンダリは、この戦いを小規模な小競り合いとして記述している。[21]

しかしながら、死者の中には副王の息子であるロウレンソも含まれており、マリク・アイヤスがポルトガル副王のために遺体を取り戻そうと懸命に努力したにもかかわらず、遺体は回収されなかった。

ポルトガルの準備

コーチンで一人息子の訃報を耳にしたフランシスコ・デ・アルメイダ王は、悲しみに暮れ、3日間誰にも会おうとせず自室に引きこもった。インドにおけるマムルーク朝の艦隊の存在はポルトガルにとって深刻な脅威であったが、アルメイダ総督は息子をミロセムの手で殺されたことへの復讐を自ら果たそうとした。ミロセムは「ひよこを食べた者は雄鶏も食べなければならない、さもなくば代償を払わなければならない」と言い残したと伝えられている。

しかし、モンスーンが近づき、それに伴う嵐によりインド洋の航行は9月まで完全に停止した。総督はようやく、利用可能なポルトガル船をすべて乾ドックに戻し、修理にあたらせ、コーチンに軍を集結させることができた。[22]

しかし、彼らが出発する前に、1508年12月6日、アフォンソ・デ・アルブケルケがペルシャ湾からカンナノールに到着し、ポルトガル国王の命を受け、アルメイダに代わる総督に就任した。フランシスコ大主教は、アルブケルケが紅海へのイスラム教徒の出入りを阻止するためにアラビア沿岸に配属されていたため、アルブケルケに個人的な恨みを抱いていた。しかし、息子の死への報復としてイスラム教徒の艦隊を自ら滅ぼそうとするアルブケルケの意図は、あまりにも個人的な問題となり、任命された後継者の就任を拒否した。こうして、アルブケルケは王権に対する公式の反乱となり、ポルトガル領インドを今後1年間統治することになった。[23]

12月9日、ポルトガル艦隊はディウに向けて出発した。[24]

インド艦隊移動中

コーチンから、ポルトガル艦隊はまずカリカットを通過し、ザモリンの艦隊を迎撃しようとしたが、ザモリンは既にディウに向けて出航していた。その後、無敵艦隊はバティカラに停泊し、同地の王とポルトガルと同盟を結んだ地元のヒンドゥー教徒の私掠船ティモジャとの間の紛争を鎮圧した。ホナヴァルでポルトガル艦隊はティモジャ本人と会見し、ティモジャは副王に敵の動きを報告した。そこでポルトガルのガレー船はカリカットのザモリンの襲撃艦隊を壊滅させた。[24]

アンゲディヴァでは艦隊が真水を汲みに行き、ドン・フランシスコはマリク・アヤーズの使節と会ったが、その会合の詳細は不明である。[25]その間、ポルトガル軍はダブル市の櫂船に挑発もされずに攻撃された。

ダブル

アンゲディバから、ポルトガル軍はビジャプール王国に属する重要な要塞港町ダブルに向けて出航した。ガレー船サン・ミゲル号の船長パイオ・デ・ソウザは港の様子を伺うことを決意し、上陸したが、約6,000人の部隊に待ち伏せされ、他のポルトガル人とともに戦死した。2日後、副王は重装甲の部隊を率いて上陸し、水陸両用挟撃戦で川岸に駐留していた守備隊を壊滅させた。ダブルはこの挑発行為の代償を高く払うこととなり、副王の命令で街は破壊され、周囲の川沿いの集落は壊滅させられ、報復として住民のほとんどが殺され、牛や野良犬までも殺された。

フェルナン・ロペス・デ・カスタニェダによれば、ダブルの略奪はインド西海岸に「呪い」をもたらし、「フランク人の怒りがあなたに降りかかりますように」と言われるほどだった。[26]

チャウルとボンベイ

ダブルからポルトガル軍はチャウルに立ち寄り、ドン・フランシスコは町の知事に、ディウからの帰還時に徴収する貢物を準備するよう命じた。ボンベイに近いマヒムへ向かったポルトガル軍は、町が無人になっていることに気づいた。[27]

ボンベイで、ドン・フランシスコはマリク・アヤーズから手紙を受け取った。街が直面する危険を間違いなく認識していたフランシスコは、総督を宥めるために手紙を書き、捕虜を捕らえたこと、息子が勇敢に戦ったこと、そしてポルトガル人捕虜からの手紙で自分たちが丁重に扱われたことを述べたことを伝えた。[28]総督はマリク・アヤーズ(ポルトガル語ではメリクアズと呼ばれる)に、敬意を込めながらも脅迫的な手紙で返事を送った。復讐の意志を表明し、全軍を結集して戦闘に備えよ、さもなければディウを滅ぼすと脅した。

名誉あるディウのメリクアズ隊長殿、総督としてここに申し上げます。私は騎士たちと共に貴君の町へ赴き、そこで歓迎された人々を連れ去ります。彼らはチャウルで我が民と戦い、我が息子と呼ばれた男を殺したのです。私は天の神に誓って、彼らと彼らを支援する者たちに復讐しようとしています。もし彼らを見つけられなければ、貴君の町を奪い、チャウルであなたが行った援助に対する報いとして、すべての代償を払うつもりです。私がボンベイ島にいる今、私が行くことを貴君によく知っていただくために、この手紙を携えた者が貴君に伝えるでしょう。[29] [30]

イスラム教徒側の困難

チャウル・ディウの戦いまでの10ヶ月間、イスラム戦線では重要な展開があった。フセインは船を傾ける機会を捉え、300人の増援部隊と共に、戦線離脱したキャラック船を回収した。しかしながら、フセインとアヤーズの関係は悪化した。フセインは、チャウルでポルトガル人捕虜を拘束していたアヤーズの二枚舌を露呈していた。フセインは捕虜を「剥製にしてカイロに送り返す」つもりだったようだ。残りの兵に給与を支払うことができなくなったフセインは、自らの砲兵をアヤーズに質入れせざるを得なかった。おそらく、新たな増援への期待か、スルタンの反応への恐怖か、どちらかが彼をエジプトに帰還させなかったのだろう。[22]

この時点で、マリク・アヤーズがアミール・フセインを支援すれば、彼は都市と命を危険にさらすことになる。もしフセインに反旗を翻せば、スルタンはアヤーズの首を刎ねるかもしれない。フセインが抵抗を続ければ、殲滅の危険にさらされ、撤退すればエジプトのスルタンによって処刑される危険にさらされる。

今や四苦八苦した彼らはポルトガル軍と対峙した。

戦闘序列

マムルーク=グジャラート=カリカット艦隊

- 地中海キャラック船6隻、ガレー船6隻(アミール・フセインの総指揮)

- ディウのキャラック船4隻(マリク・アヤズ)

- ディウ(シディ・アリ)の軽ガレー船30隻

- カリカット (クンジャリ マラッカー) の軍艦 70 ~ 150 隻

ポルトガル艦隊

- 5大ナウ:フロール・デ・ラ・マル(副王旗艦、ジョアン・ダ・ノヴァ艦長)、エスピリト・サント(ヌノ・ヴァス・ペレイラ艦長)、ベレン(ホルヘ・デ・メロ・ペレイラ)、レイ・グランデ(フランシスコ・デ・タヴォラ)、タフォレア・グランデ(ペロ・バレット・デ・マガリャエス)

- 4 つの小さなナウス:タフォレア ペケーナ(ガルシア デ ソウザ)、サント アントニオ(マルティム コエーリョ)、レイ ペケーニョ(マヌエル テレス バレート)、アンドリーニャ(ドム アントニオ デ ノローニャ)

- 4 つの四角い装備のカラベル:フロール ダ ローザ(アントニオ ド カンポ)、エスペラ(フィリペ ロドリゲス)、コンセイソン(ペロ カオ)、サンタ マリア ダ アジューダ(ルイ ソアレス)

- 2カラベル船:サンティアゴ(ルイス プレト)、 – (アルバロ ペッサーニャ)

- 2 つの調理室:サン ミゲル(ディオゴ ピレス)、サン クリストヴァン(パイオ ロドリゲス デ ソウザ)

- 1ブリガンティン:サント アントニオ(シマン マルティンス)

ディウの戦い

1509年2月2日、ポルトガル軍は見張り台からディウを視認した。彼らがディウに近づくと、マリク・アヤーズは街から撤退し、フセインに総指揮を委ねた。彼は櫂船にポルトガル艦隊が航海から回復する前に出撃して妨害するよう命じたが、要塞の大砲の射程範囲を超えることはなかった。夜が更けると、イスラム艦隊は海峡へと撤退し、総督は今後の行動方針を決定するために全艦長を招集した。[27]

夜が明けると、ポルトガル軍は、イスラム教徒が要塞で守られたディウ港を利用しようと決意し、キャラック船とガレー船を岸近くに繋ぎ止めてポルトガル軍の攻撃を待ち、主導権を放棄したことを悟った。[31]ポルトガル軍は4つに分かれ、1つは予備砲撃後にマムルーク軍キャラック船に乗り込むグループ、もう1つは停泊中のマムルーク軍ガレー船を側面から攻撃する「砲撃グループ」、そして旗艦は乗り込みには参加しないものの、戦闘を指揮し、火力で支援するために都合の良い位置に陣取ることになった。ブリガンティン船サント・アントニオが通信を確保することになっていた。[32]

その後、サント・アントニオは艦隊を巡回し、副王の演説を行った。演説では、敵を追放した理由と勝利した場合に与えられる褒賞について詳細に述べた。褒賞には、略奪の権利、兵士全員に騎士の爵位、騎士に貴族の爵位、国から追放された犯罪者は恩赦、奴隷は1年以内に解放されれば従者の地位が与えられることなどが含まれていた。 [33]

戦闘開始

風向きが変わり、午前11時頃、フロール・ド・マール号に王旗が掲げられ、一発の砲弾が発射され、戦闘開始の合図となった。[33] 「サンティアゴ!」の号令とともにポルトガル軍は接近を開始し、ガレー船サン・ミゲル号を先頭に水路を探った。両軍は錨泊に先立ち一斉に砲撃し、ディウ港の静穏な海域でポルトガル軍は革新的な砲撃戦術を駆使した。水面に向けて直接砲撃することで、砲弾は跳ねる石のように跳ね返った。サント・エスピリト号の舷側砲弾が敵艦一隻の水面近くに命中し、即死させた。[34]

キャラック船が接触すると、フセインの旗艦はサント・エスピリトに包囲された。両船の船首楼が交差した時、ルイ・ペレイラ率いる一団が敵の船首楼に飛び乗り、両船が拘束される前にポルトガル軍は既に船体中央部まで襲撃していた。しかし、旗艦が拿捕される前に、別のマムルーク朝のキャラック船がサント・エスピリトに対岸から乗り込み、救援に駆けつけた。フセインは多数のグジャラート兵を各艦に展開させて戦力を増強しており、重装甲のポルトガル歩兵は突如として圧倒される危機に瀕した。ルイ・ペレイラは戦死したが、この決定的な瞬間、レイ・グランデがフセインの旗艦の自由舷側に激突し、切実に必要な増援を運んできた。これにより、戦況はポルトガル軍に有利に傾いた。[35]

見張り台の上では、エチオピアとトルコの弓兵がポルトガルの火縄銃兵を相手にその実力を発揮した。他のイスラム教徒の傭兵の多くは「ポルトガル人を見た途端、逃げ出した」[36] 。

フセインはポルトガル軍が全戦力を投入して櫂入れを行うと予想し、軽装櫂船を水路内に留め、ポルトガル軍がキャラック船と交戦した際に背後から攻撃できるようにした。この計略を理解したジョアン・ダ・ノヴァは、フロール・ド・マール号を操舵して水路の入口を塞ぎ、櫂船の出撃を阻止した。密集した櫂船の群れはポルトガル軍の砲兵にとって格好の標的となり、多くの船を無力化し、後続の船の進路を塞いだ。突破できなかったザモリンの小舟は、短い交戦の後、方向転換してカリカットへ撤退した。この戦闘中、フロール・ド・マール号は600発以上の砲弾を発射した。[37]

一方、より機敏なガレー船とキャラベル船の集団は、静止した敵ガレー船の側面を包囲したが、砲撃は反撃できなかった。ポルトガル軍の最初の攻撃は撃退されたが、ポルトガル軍の一斉射撃によりガレー船3隻が漂流した。[35]

ゆっくりと、しかし確実に、ポルトガル軍は煙で視界が半分遮られたキャラック船の大部分を確保した。フセインの旗艦は圧倒され、多くの乗組員が船から飛び降り始めた。ガレー船は敗北し、浅瀬のキャラベル船が船と海岸の間に陣取り、岸に泳ぎ上がろうとする者を次々と切り倒していった。[38]

最終的に残ったのは一隻の船、この海戦に参加したどの船よりも巨大なキャラック船だけだった。この船は岸に近すぎて停泊しており、喫水の深いポルトガル艦隊のほとんどが接近することはできなかった。その強化された船体はポルトガル軍の大砲の攻撃を耐え、艦隊全体による継続的な砲撃を経て、夕暮れまでに沈没し、ディウの海戦は終結した。[38]

余波

戦いはポルトガル軍の勝利に終わり、グジャラート=マムルーク=カリカット連合軍はほぼ敗北した。マムルーク軍は最後まで勇敢に戦ったが、かつて見たこともないような海軍力にどう対抗すればいいのか途方に暮れていた。ポルトガル軍は、熟練した船乗りを乗せた近代的な船、重装甲、火縄銃、火薬を詰めた粘土手榴弾といった装備の優れた歩兵、そしてマムルーク軍が到底及ばないほど熟練した砲兵を擁していた。

戦闘後、マリク・アヤーズはチャウルの捕虜に十分な衣服と食事を与えて返還した。ドン・フランシスコは維持費が高額になるとしてディウの占領を拒否したが、アヤーズと貿易協定を結び、市内にフェイトリア(宿屋)を開設した。 [39]ポルトガル人は後にディウに要塞を建設することを熱心に求めたが、マリクは総督在任中、これを延期することに成功した。

戦闘の戦利品には、ガレー船3隻、キャラック船3隻、青銅砲600門、カイロのマムルーク朝スルタンの王旗3本が含まれ、これらはポルトガルに送られ、トマールのキリスト教修道院に展示された。そこはキリスト騎士団(元テンプル騎士団)の本部であり、アルメイダもその一人だった。[40]総督は、イスラム艦隊の改修に資金を提供したディウの商人から金貨30万ゼラフィンを徴収し、そのうち10万ゼラフィンは兵士たちに分配され、1万ゼラフィンはコーチンの病院に寄付された。[41]

しかし、ポルトガル人によるマムルーク朝捕虜への扱いは残酷だった。総督は息子の死への報復として、捕虜のほとんどを絞首刑、生きたまま焼く、あるいは引き裂いて大砲の口に縛り付けるよう命じた。戦闘後、アルメイダはマヌエル国王にこう報告した。「海上で力を持つ限り、インドはあなたのものとなるでしょう。もしこの力がなければ、陸上の要塞を築いても何の役にも立ちません。」[42] 1509年11月、アフォンソ・デ・アルブケルケに総督の職を譲りポルトガルへ出発したアルメイダは、12月に喜望峰付近でコイコイ族との小競り合いに巻き込まれ、他の70人のポルトガル人と共に戦死した。これはディウの戦いでの戦死者数を上回る数であった。彼の遺体は浜辺に埋葬された。

フセインは戦いを生き延び、他の22人のマムルーク兵と共に馬に乗ってディウから逃亡した。カイロに戻り、数年後にはポルトガルと戦うために3000人の艦隊を率いることになったが、紅海でトルコ人の副司令官、後にオスマン帝国海軍のセルマン・レイスとなる人物に殺害された。エジプトのマムルーク朝は、その後まもなくオスマン帝国の侵攻によって崩壊した。 [40]

ディウの戦いの主要参加者の中で、マリク・アヤーズは非業の死を遂げなかった唯一の人物であり、1522年に裕福な男として自分の邸宅で亡くなった。[43]

遺産

ディウの海戦は歴史上最も重要な海戦の一つとされています。この海戦は、インド洋における西ヨーロッパの優位性の始まりを示しました。作家ウィリアム・ウィアーは著書『世界を変えた50の戦い』の中で、この海戦を歴史上6番目に重要な海戦と位置付けています。ウィアーは、マラトンの戦い、ニカの反乱、バンカーヒルの戦い、アルベラ(ガウガメラ)の戦い、ハッティンの海戦に次ぐ重要な海戦としています。[44]彼は次のように述べています。「15世紀初頭、イスラムは世界を支配しようとしていたように見えました。しかし、その展望はディウ沖のインド洋で消え去りました。」[45]歴史家ライナー・デーンハートは、この海戦の重要性と遺産の点では、レパントの海戦とトラファルガーの海戦に匹敵すると述べています。 [46]学者マイケル・アダスによれば、この海戦は「その後数世紀にわたって、インド洋におけるヨーロッパの海軍の優位性を確立した」とのことです。[47]

参照

参考文献

- ^ abcdefghijk ピサラ、ホセ (2002)。Chaul e Diu −1508 e 1509 – O Domínio do Índico Lisbon、Tribuna da História、pg.96–97

- ^ ウィリアム・ローガン著『 マラバール・マニュアル』 p.316、Books.Google.com

- ^ 征服者たち:ポルトガルはいかにしてインド洋を占領し、世界帝国を築いたのか、ロジャー・クロウリー著、p.228

- ^ ロジャース、クリフォード・J.『近世ヨーロッパの軍事変革に関する考察』サンフランシスコ:ウェストビュー・プレス、1995年、299~333ページ、Angelfire.com

- ^ サルヴァドーレ、マッテオ(2016年6月17日)『アフリカのプレスター・ジョンとエチオピア・ヨーロッパ関係の誕生、1402-1555』ラウトレッジ、ISBN 978-1-317-04546-5。

- ^ アハメド・ファイサル、ランバート・アレクサンドル(2021年11月29日)『一帯一路:地政学的・地経学的側面』テイラー・アンド・フランシス、ISBN 978-1-000-48800-5。

- ^ サトゥルニーノ・モンテイロ(2011年)『ポルトガル海戦史 第1巻 第一世界海軍力』 273ページ

- ^ サトゥルニーノ・モンテイロ(2011年)『ポルトガル海戦史 第1巻 第一世界海軍力』 p.153-155

- ^ サトゥルニーノ・モンテイロ(2011年)『ポルトガル海戦史 第1巻 第一世界海軍力』 p. 200-206

- ^ ピサラ、ホセ (2002)。 Chaul e Diu −1508 e 1509 – O Domínio do Índico Lisbon、Tribuna da História、pg.25

- ^ サトゥルニーノ・モンテイロ(2011年)『ポルトガル海戦史 第1巻 第一世界海軍力』 207ページ

- ^ abc ピサラ、ホセ (2002)。Chaul e Diu −1508 e 1509 – O Domínio do Índico Lisbon、Tribuna da História、pg.26

- ^ ab ポルトガル帝国の成立、1415–1580 ベイリー・ウォリス・ディフィー pp. 230–31 ff

- ^ オズバラン、サリフ、「16世紀のポルトガルの文献におけるオスマン帝国の『ルメス』」ポルトガル研究年報、2001年

- ^ ブルメット、パルミラ著『大航海時代におけるオスマン帝国の海軍力とレヴァント外交』SUNY Press、ニューヨーク、1994年、 ISBN 0-7914-1701-8、35ページ、171、22ページ

- ^ ポーター、ヴェネティア・アン(1992)「イエメンのタヒル朝の歴史と遺跡 858-923/1454-1517」、ダラム大学論文集。ダラムE-Theses Onlineで入手可能:http://etheses.dur.ac.uk/5867/ p. 100

- ^ ピサラ、ホセ (2002)。 Chaul e Diu −1508 e 1509 – O Domínio do Índico Lisbon、Tribuna da História、pg.27

- ^ ピサラ、ホセ (2002)。 Chaul e Diu −1508 e 1509 – O Domínio do Índico Lisbon、Tribuna da História、pg.32–33

- ^ ピサラ、ホセ (2002)。Chaul e Diu −1508 e 1509 – O Domínio do Índico Lisbon、Tribuna da História、pg.33–35

- ^ ピサラ、ホセ (2002)。Chaul e Diu −1508 e 1509 – O Domínio do Índico Lisbon、Tribuna da História、pg.61

- ^ ベイリー、エドワード C. 『地方ムハンマド王朝:グジャラート』ロンドン、1886年、222ページ

- ^ ab Pissarra、2002年、68ページ

- ^ ピサラ、ホセ (2002)。Chaul e Diu −1508 e 1509 – O Domínio do Índico Lisbon、Tribuna da História、pg.66

- ^ ab ピサラ、ホセ (2002)。Chaul e Diu −1508 e 1509 – O Domínio do Índico Lisbon、Tribuna da História、pg.70

- ^ ピサラ、2002年、71ページ

- ^ “Dõde antre os indios naceo aquela maldição que dizem a ira dos frangues venha sobre ti”、Castanheda、Fernão Lopes de (1551) História do Descobrimento e Conquista da Índia pelos Portugueses、1833 年版、Roland、Pg 312.

- ^ ab Pissarra、2002年、74ページ

- ^ マイケル・ネイラー・ピアソン「グジャラートの商人と統治者:16世紀におけるポルトガル人への対応」カリフォルニア大学出版局、1976年、70ページ 。ISBN 0-520-02809-0

- ^ 「イルカと踊る - 大航海時代」.

- ^ http://www.ancruzeiros.pt/anchistoria-comb-1509.html 2010年6月3日アーカイブ、Wayback Machine(ポルトガル語)

- ^ ピサラ、2002年、76ページ

- ^ ピサラ、2002年、77~78ページ

- ^ ab Pissarra、2002年、80ページ

- ^ ピサラ、2002年、81ページ

- ^ ab ピサラ、2002、pg. 84–85

- ^ ピサラ、2002年、88ページ

- ^ ピサラ、2002年、89~92ページ

- ^ ab Pissarra、2002年、92ページ

- ^ サトゥルニーノ・モンテイロ(2011年)『ポルトガル海戦史 第1巻 第一世界海軍力』272ページ

- ^ ab Pissarra、2002年、93ページ

- ^ サトゥルニーノ・モンテイロ(2011年)『ポルトガル海戦史 第1巻 ― 第一世界海軍力』273ページ

- ^ ゴーシュ、アミタブ『イマームとインド人:散文集』オリエント・ロングマン、ニューデリー、2002年、 ISBN 81-7530-047-7、377ページ、107

- ^ ピサラ、2002年、57ページ

- ^ ウィアー、ウィリアム(2009年3月30日)『世界を変えた50の戦い:歴史の流れに最も影響を与えた紛争:イージーリード・ラージボールド版』ReadHowYouWant.com. ISBN 9781442976443。

- ^ ウィアー、ウィリアム(2009年4月3日)『世界を変えた50の戦い:歴史の流れに最も影響を与えた紛争』ReadHowYouWant.com. ISBN 9781442976566。

- ^ ライナー、ダーンハルト (2005)。ホメン、エスパーダ、トマテス。ポルトガル: Zéfiro – Edições、Actividades Culturais、Unipessoal Lda。 p. 34.

- ^ アダス、マイケル(1993年)『イスラムとヨーロッパの拡大:世界秩序の形成』テンプル大学出版局、ISBN 9781566390682。

さらに読む

- de Camões、Luís (2002)、The Lusiadas、オックスフォード: Oxford University Press、p. 254、ISBN 0-19-280151-1。

- スブラマニアン、サンジェイ(1993)『アジアにおけるポルトガル帝国、1500-1700年 ― 政治経済史』ロンドン:ロングマンズ、ISBN 0-582-05068-5。

- ブルメット、パルミラ(1994年)、大航海時代のオスマン帝国の海軍力とレヴァント外交、ニューヨーク:SUNYプレス、ISBN 0-7914-1701-8。

- Kuzhippalli-Skaria, Mathew (1986)、「ポルトガル人とグジャラート州、1500-1573」、ニューデリー:Mittal Publishers & Distr.。

- モンテイロ、サトゥルニーノ (2011)、ポルトガル海戦 第 1 巻 – 第一次世界海洋強国、リスボン: サ・ダ・コスタ編集者。

- カー、ロバート(1881)、航海と旅行の一般史とコレクション、体系的に整理、コロンビア大学のプロジェクト・グーテンベルク。

- ピサラ、ホセ (2002)、Chaul e Diu、1508 ~ 1509: O Domínio do Índico、リスボン: Tribuna da História、ISBN 9789728563851