マテイ・ミロ | |

|---|---|

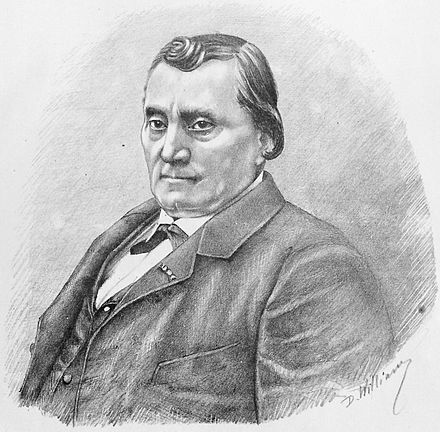

老年のミロのサイン入り写真 | |

| 生まれる | 1813年または1814年11月24日/25日 |

| 死亡 | 1896年9月9日(81~82歳) |

| 母校 | アカデミア・ミハイレア |

| 職業 |

|

| 活動年数 | 1834–1895 |

| 動き | |

マテイまたはマテイウ・ミロ(MiloまたはMiluとも;ルーマニア語発音: [maˈtej miˈlo] ; 1813年11月24日または25日または1814年 - 1896年9月9日)は、モルダビア人、後にルーマニア人となった舞台俳優、歌手、プロデューサー、劇作家であり、地元劇場の創始者として知られている。2つのボヤーレ貴族の家系(うち1つは元々フランス人)出身で、20歳頃にヴァシレ・アレクサンドリと共にアマチュア作品に出演した。アレクサンドリは、のちの人生でミロの主要な文学的支援者となる。両親から卑しい職業とみなされていた仕事に激しく拒絶された彼は、おそらく演技を勉強するためにパリでしばらく過ごし、そこで彼のキャリアを通じて苦しむことになる物質的窮乏を経験した。彼はヤシにあるモルダビア国立劇場の芸術監督に復帰し、ルーマニアのナショナリズムの破壊的政策を推進し、 1848年の自由主義蜂起にも関与した。同年末、ミロはルーマニア初のオペレッタ『ババ・ハルカ』の脚本・演出・主演を務め、ルーマニア全土でセンセーションを巻き起こした。彼の女装演技と自然体な演技へのこだわりは、あらゆる階層の観客に絶大な人気を博した。こうした姿勢が、アレクサンドリがコアナ・チリツァの喜劇シリーズにミロを起用するきっかけとなった。

当時3つの帝国にまたがっていたルーマニア人の居住するすべての州を旅行した後、ミロは1852年にワラキアに定住し、ブカレストの大劇場の支配人となり、音楽院で教鞭をとり、モルドとワラキアの統一に向けた取り組みに関わった。彼はフリーメイソンの高位会員であったため、ルーマニア公国創設前およびその過程で政治的陰謀に関与した。ミロはボヤールの称号を放棄し、庶民の擁護者となったが、ミハイル・パスカリなどのより若い専門家に挑戦されることになり、保守的なエリート主義に頼るようになった。パスカリとの対立は、特にライバルがミロの劇やレビューの道徳的品質に疑問を呈して以来、哲学や演技スタイルの衝突にまで発展した。高齢のミロは、キャロル・ザスマリに自身の宣伝写真を撮らせたり、政府の検閲に抵抗していると主張したりするなど、絶えず自己PRを行った。口論や西洋化した観客からの軽蔑によって破産寸前まで追い込まれたが、それでも道徳的な勝利を収め、国際的な支持を得た。

ミロはルーマニア独立戦争中に民族主義的なプロパガンダを再び発表し、その後パスカリと和解したが、最終的にはパスカリより長生きした。1881年以降のルーマニア王国でも彼の勢いは衰えず、王国からいくつかの栄誉を授与され、ジュニメアの有力な作家グループから模範とされた。その頃には彼は貧困に陥っており、継続的なツアー活動からのみまかな収入を得ていた。観客には衰弱が明らかになる中、ミロは1896年、ヤシでの最後の公演の直後に死去し、未発表の原稿の山を残した。20世紀前半には正式な賞賛は受けなかったが、彼の作品のいくつかは継続的に上演されており、共産主義政権下では前政権の批判者とみなされ、大衆的な崇拝の対象となった。彼が文化的に記憶に残っているのは、主に新ロマン主義の蔓延を抑制するのに貢献したことと、祖国に演劇的リアリズムを紹介したことによる。

バイオグラフィー

起源とデビュー

ミロは慣例的に1814年11月24日から25日の夜に生まれたと言われているが、[1]彼は公式の誕生日として「聖カタリナの直前」の11月24日を好んだ。また、未熟児であったとも述べている。[2]彼自身は年を明示していないが、伝記作家のイオアン・マソフはおそらく1813年ではないかと仮説を立てており、[3]作家のミハイル・サドヴェアヌもこの年を用いている。[4]彼の両親はヴァシレ・ミロとザンフィラ(旧姓プレジェスク)、祖父は詩人のマテイ・ミルである。[1] [5]一家はモルダヴィア大司教区の臣民として東方正教会を信仰していた。マテイ・ジュニアには姉妹が何人かおり、アガピアとヴァラテツで修道女になった。[6]マテイ・ジュニアにはアレクという兄弟もいた。[7]初期の新聞報道では、この俳優はスチャヴァ県スパタレシュティ(ファルティチェニの町の近くで、彼のいとこであるマテイ・ミロが市長を務めていた)出身とされている。[8]一方、サドヴェアヌは、ミロはモルダビアの首都ヤシで生まれたと考えている。ヤシの町は、両親がそこに土地を所有していたため、当時「ミロ通り」として知られていた。[9]後の伝記では、これとは逆に、ヤシ県ストルニチェニ=プレジェスク村([ 1] [10] [11]ストルニチェティとも表記)とされている。[12]

俳優の父方の祖先はフランス人とギリシャ人で、オスマン帝国の属国であったドナウ公国(モルダヴィア公国とワラキア公国)で活躍していました。その方の曽祖父はジャン・ミルで、18世紀にモルダヴィアでドラゴマンとして働いた後、地元のボヤールに迎えられ、「エナカチェ・ミル」として帰化しました。[13]マテイのモルダヴィア人の母親は、より古いボヤールの一族に属し、[14] 16世紀に初めて確認されています。[15]彼女は、1812年に公国の東半分を併合し、「ベッサラビア県」として組織したロシア帝国との新しい国境の両側に親族がいました。こうしてザムフィラはスタウチェニにベッサラビアの領地を所有しました。[16]

常にボヤール階級の一員とみなされていた[17]若きマテイは、最初はスパタレシュティで家庭教師による教育を受けた。サドヴェアヌの評価によれば、こうした教育は幼少期に始まり「かなり表面的なもの」だった。[18]後に彼はヤシにあるヴィクトル・キネムの寄宿学校に送られた。1833年から1834年までのわずか1年間しか通っていなかったが、[1]授業言語であるフランス語に堪能になった。[19]彼が俳優としてデビューしたのは1834年4月、アマチュア舞台でゲオルゲ・アサチの『モルドヴェニの牧歌』に出演した時だと考えられている。この舞台はドナウ公国でロシアの監督官を務めていたパベル・キセリョフを称えるものであった。ミロは、ヴァシレ・アレクサンドリ、コスタチェ・ネグリ、ミハイル・コガルニセアヌ[20]という、将来の作家や政治家となる3人と同じ舞台に立った(彼らは全員、女装の役だった)。[21]ミロだけがモルダビアを統治していたミハイル・ストルザ公から賞賛され、公は彼に彫刻が施され金メッキの懐中時計を贈った。[22]ミロによる戯曲「Sărbare ostășască」の少なくとも1つの原稿は1834年に遡り、ストルザ公の誕生日に敬意を表するものであった。[23]作家としての正式なデビューは、1850年に出版された戯曲「Un poet romantic」であったが、 [1] [24]サドヴェアヌは1835年の出版としている。[25]この作品は、古い社会とロマン主義がもたらした新しい思想との対立を研究したものである。この作品は、何度か演奏されたものの、完成には至らず、ネグルッツィは未完成作品とみなしている。[26]

ミロが俳優になったことは親族の恥辱とみなされ、考え直すよう説得するために人前で彼を殴打したこともあった。[27]ミロは1835年から1836年まで、貴族の学校であるアカデミア・ミハイレアナーに在籍した。 [1]サドヴェアヌによると、1835年に彼はさらに2つの戯曲、『Postelnicul Sandu Curcă』と『Piatra Teiului』を完成させ、上演した。後者は、エレナ・アサチが協力したミュージカルで、ホロドニチェニの屋敷で Sturdza のために上演され、ミロの歌手としてのデビュー作としても大絶賛された。[28] 1840年11月、ミロは既に家を出ており、[29]父に、ボヤールの友人であるニク・マヴロコルダトと共にフランス王国のパリに向かうことを伝えた。彼らが目的地に到着したのは翌年の1月になってからだった。[30] 1845年までそこに住み、姓を「ミヨ」と謎めいた綴りで綴った[31]。彼は演劇を学び、個人レッスンを受け、当時の名優(フレデリック・ルメートル、フランソワ・ジュール・エドモン・ゴ、ユーグ・ブッフェ、ピエール=アルフレッド・ラヴェル)に倣い、おそらくフランスの劇団で端役を演じた。[1]サドヴェアヌは、彼がヴォードヴィル劇場にも勤めていたと考えている。[32]

ヴァシレ・ミロは1841年に亡くなり、マテイの母方の叔父であるイアンク・プレジェスクが子供たちの主な世話人となった。系図学者アーサー・ゴロヴェイは、ミロの書簡を検証した結果、ミロはモルダヴィアに帰国すれば演劇分野の国家公務員に就けるため、演劇を学ぶことは妥当な職業選択だと説明していたと指摘している。彼は意図的に曖昧に、あるいは「空想」的に、時には工学部の学生を名乗っていた。[33]文学史家クラウディア・ディミウは、ミロは「政治経済学」を専門としており、その分野で卒業することを約束して奨学金を受け取っていたと示唆している。[34]ミロの保護者は遠縁のファロー伯爵夫人オルタンサで、彼女もまた彼の愛情の対象であり、おそらくは恋人でもあった。[35]ミロは収入の全てを使い果たし、1844年8月以前のある時点で債務者監獄に収監された。再収監を免れるため、彼はプレジェスクに多額の送金を依頼し、自殺をほのめかした。彼は何度も帰国を約束したが、その金が丹毒の治療に使われたと不満を漏らした。[36]

最初の成功

ミロの演技に対する情熱は貴族の親族を苛立たせ続けたが、1846年2月15日にヤシ国立劇場の芸術監督に就任したことでようやく親族の怒りは収まった。 [37]彼は政治評論家として尊敬を集めていたニコラエ・シュツと役職を共有した。 [38] [39]彼らの経営は、ニコラエ・イストラティを含むルーマニアの民族主義者の集団から直ちに批判された。イストラティは、最初に上演された劇がフランス人俳優による『クラリッサ』の翻案であったことに異議を唱えた。この反応に影響を受け、アサチに大衆が満足できるモルダビアをテーマにした劇の執筆を依頼した。[38]シュツはその後すぐに事業から手を引き、ミロが上級管理者として、フランス語版の制作を担当するために招聘されたヴィクトル・ボワロー・デルマリーを監督した。[40]また、アレクサンドル・フレヒテンマッハーを楽長として雇った。[41]法的に解放されたミロは、1846年3月にプレジェスクと財産の残余をめぐって争いを始めた。この時、ミロがスパタレスティとスタウチェニの財産を含む一族の収入の大半をパリでの個人的な出費に費やしていたことが明らかになった。[42]スパタレスティはマテイの兄弟の手に渡った。[43]

パリから帰国したミロは、「戯曲、役柄、かつら、衣装、化粧、その他多くの演劇道具が詰まったケース」を持ち帰ったと伝えられている。[27]彼自身は無給のアマチュアとして、たまにしか舞台に立たなかった。批評家のイアコブ・ネグルッツィは、1847年にヤシ一座がワラキアの首都ブカレストを襲った大火の生存者のための慈善公演を企画した際に、ミロを見たと報告している。[44]多くの研究者は、このような公演を既にプロフェッショナルなものと解釈し、彼のデビューはさらに早い1847年3月1日であったとしている。[45]彼はタブーを探求し、作品『ムラトゥルル』で観客のボヤールを煽動した。この作品は、ロマ人(ジプシー) ――彼らの多くはボヤールの奴隷であった――をアメリカ合衆国の黒人奴隷に例えることで、彼らの運命を間接的に示唆していた。[27] [38] 1847年10月に『ムラトゥルル』が上演され、その結果、ストゥルザ公爵によって国立劇場は閉鎖された。ミロはより従順なB.ルッツァッティに地位を奪われ、俳優兼舞台監督としてのみ留任となった。[38] 1848年、彼はアレクサンドリの喜劇『ヌンタ・ツァラネアスカ』でチル・ガイタニス役で復帰した。この作品は、貴族の女貴族たちが伝統的な農民服を着て登場したことで宣伝効果を上げた。[46]

アンドリエシュ・バショタによる同時代の記録では、ミロはコガルニセアヌ、ネグリ、アレクサンドリなどの若者と共謀して1848年3月の自由主義者の蜂起を扇動し、アレク・マヴロコルダトの家でストルザ党支持者に包囲されたが、かろうじて逮捕を逃れたとされている。[47]俳優のミハイル・ベラドールが指摘したように、ミロ自身もナショナリズムを受け入れ、革命未遂後、国家の思想を流布するための国家検閲を回避する方法を見つけた。[48]彼は1848年12月に自作のボードビル喜劇『ニシュコレスク』で初演し、大ヒットした。サドヴェアヌによれば、この作品はコスタチェ・カラジャーレが始めた伝統を破り、カラジャーレやコスタチェ・アリスティアのテキストのオーバーアクションの演出に頼らず、現代的なテイストを取り入れていた。[49]また同月、ミロは続いてフレヒテンマッハーのメロディーに設定され、ジプシーの魔女物語に大きく触発された『ババ・ハルカ』を上演した。[50]この作品はルーマニア初のオペレッタとして記憶されている。[11] [51]彼はタイトルロールの役で、ロマの老婆の女装で登場し、その演技とわかりやすいルーマニア語のテキストは町中から観客を魅了し、珍しく下層階級の人々も含まれていた。[52]特に歌曲はアントン・パンの楽譜集『Spitalul amorului』に掲載されてから広く頒布された。[53]しかし、民族誌学者のイオアン・ポップ・クルセウは、この劇は本質的に人種と階級の分離を支持するものであり、「ジプシーが貴族に逆らってはいけない」というメッセージを伝えていると主張している。[54]

アレクサンドリはミロを、大成功を収めた一連の喜劇で、別の女装俳優コアナ・チリツァの主役に抜擢した。この喜劇はミロ自身がプロデュースし初演も行った。彼の演技は視覚的ユーモアの最高峰と広く評価され、最初のセリフを言う前に観客が爆笑するのが常だった。[55] 1850年、家族や貴族仲間の怒りが再燃したにもかかわらず、ミロはプロに転向することを選び、[56]モルダビアとワラキアの町を巡業した。[57]ミルツォフで国境を越えたミロは、しばらく拘留された。一部の記録によると、彼はモルダビア当局から迫害を受けていたが、これはおそらくワラキア出身のライバル俳優たちの扇動によるもので、[58]憤慨した新聞が報道するまでミロのパスポートにスタンプを押すことを拒否していた。[59]彼は、ネクライ・ルチアンやエレナ・テオドリニといった将来の有名人を含む一座を全員連れて出国した。入国許可を待つ間、彼らはフォチャニの交易所の一つで即興劇を興し、反体制的な「国民的」劇を上演して観客を喜ばせた。[60] [61]その後、ミロは『コアナ・キリツァ』をブカレストのボッセル・ホールに持ち込み、1850年8月5日に初演した。この公演はワラキア史上初めて3回のアンコールを要した公演となった。[62] 1851年以降、[1]ミロはオーストリア帝国の支配下にあるトランシルヴァニアとブコヴィナに住むルーマニア人のために数多くの公演を行った。作家カミル・バルタザールが指摘するように、彼は事実上これらの地域に「文化大使館」を設立したのである。[27]ベッサラビア人の中には、ミロとその一行が 1850年頃にキシナウ に来たという報告もあるが、同時代の痕跡は見つかっていない。[63]

ミロは、アレクサンドリの喜劇を最も多く取り上げたレパートリーと、コミカルなリアリズムと重厚な演出スタイルで、ルーマニア語圏の人々に深く愛されていました。[1]ネグルッツィが指摘するように、この分野における彼の貢献は、彼を「あらゆる社会階層の個性派」として登場させたものでした。[64]当時、アレクサンドリがまだ共演を承諾していた唯一の演出家はミロでしたが、[65]ファロー伯爵夫人が翻訳したフランスの喜劇も上演しました。[35]また、叙情詩人としても試みていましたが、この分野ではあまり知られていませんでした。1851年には、ネアムツ城塞に捧げられたロマンチックな作品を制作しました。この作品はアレクサンドリが複製したものとして現存し、彼はそれを高く評価しました。[66]貧しい観客との連帯感を抱いたミロは、貴族の称号と特権へのあらゆる主張を公然と放棄しました。[67]

ブカレスト移転

ミロは両公国で劇場を組織した。1852年までヤシにおり、その後ワラキアに移った。[1] [48]これを1854年としているサドヴェアヌは、デルマリーが自分のプロの歌手一座と契約することに成功した後、モルダビア人がイタリアオペラに切り替えたことでミロは侮辱されたと考えている。 [68]ミロはおそらくヤシでの未払いの借金から逃げようとしていた。[69]伝えられるところによると、彼はブカレストに、ババ・ハルカを楽しんでいたバルブ・ディミトリエ・シュティルベイ公爵から招待された。 [ 70]公爵はミロを大劇場の会長に個人的に就任させたいと考えていた。[48]様々な記録によると、シュティルベイとその義理の息子であるアレクサンドル・プラギノは、ミロとその一座がフォチャニを去る許可を得る上で決定的な役割を果たした。[71]しかし、国王は管理職に応募する者には財産要件を設けており、ミロにとっては解決不可能な問題となった。そのため、彼は別の保護者であるD・ブディシュテアヌ大尉の保証人を得なければならなかった。[72]

大劇場での任期開始に際し、ミロはヤシでかつて助手を務めていたコスタチェ・ハレプリウが『ババ・ハルカ』をはじめとする戯曲を盗作し、作者のクレジットも報酬も付与していなかったことを暴露した。3年後、シュティルベイはハレプリウのワラキア公演申請を却下した。[73]ミロはアレクサンドリの戯曲を上演し始め、文化シーンの統合に貢献した。[48] [72]詩人グリゴレ・アレクサンドレスクが指摘するように、彼の皮肉は主にワラキアの「特権階級」に向けられたものだった。[21]しかし、再び資金難に陥り、新作を上演する余裕はなくなった。劇団は実質的にブディシュテアヌによって運営されており、彼はミロの借金を回収していた。[72]ライバルであるC・カラギアーレと渋々再会したミロは、軽率にもカラギアーレの上司として振舞っていた。カラジャーレはプラジーノが出張中の秋に復讐を果たした。ミロは1853年秋にあっさり解雇され、より若い俳優コスタチェ・ミハイレアヌと共に私設劇団を立ち上げざるを得なくなった。[74]ミロは1854年10月にプラジーノに速やかに再雇用され、この対立は1859年にC・A・ロゼッティが引き継ぐまで続いた。[75]

ブカレストの地で、ミロはモルドバとワラキアの統合運動を目の当たりにした。彼はこの運動を支持し、地元のフリーメイソンリーへの入会も行った。 1856年頃、彼はオーギュスト・カランセのロッジ、ステアウア・ドゥナレアナに入会した。このロッジはフランス人またはその子孫のみを受け入れており、ルシアン・ミュラを統一ルーマニアの王位に就けるよう陰謀を企てていたとされている。[76]ミロの公演の収益の一つは「フリーメイソンリーの利益のため」と公に宣伝された。[77]学者のジョルジェタ・トゥルカヌによると、ミロは自身の演劇プログラムに統合主義のアジェンダを浸透させつつ、従業員のアレクサンドル・エヴォルスキによる露骨な民族主義的プロパガンダを容認していた。[78]また、彼は他の活動家が観客に直接パンフレットを配布することを許可した。[27]

1856年、アレクサンドル・ギカがシュティルベイの後任として摂政(カイマカミエ)の長に就任した。その厳格な検閲法はミロを刺激するだけであり、ミロは挑戦を好んだと言われている。[72] 1858年12月、親族の摂政に憤慨していた民族主義的知識人イオン・ギカは、ミロ自身が主演するミロの劇『ブキュレスティロルの悲劇』を観劇した。ギカは全体的に「ひどい」と感じたが、ワラキアに蔓延していた革命的な雰囲気に合致し、1848年の理想を復活させていると感じた。[79] 『ブキュレスティロルの悲劇』は名目上はロジェ・ド・ボーヴォワール作『パリの狂人』の翻案であったが、ルーマニアの民族主義的なメッセージが随所に込められていた。[61]そこで演奏された歌の一つは、ワラキア人とオルテニア人にモルダヴィア人の同胞とのより緊密な絆を築き、その結果生まれた「群れ」のために「善き羊飼い」を選ぶよう勧める内容だった。[80]テキストは全体的にやや反ギリシャ的であり、より保守的で貪欲な要素をギリシャ化・二言語化して表現している(彼は後の様々なテキストでも同じ手法を用いている)。[81]ミロは自身のナショナリズムを示すため、イシュトヴァーン大王を題材にした愛国劇も執筆・上演した。[61]彼自身の手による同様のプロパガンダ・テキストが他にも存在したことが知られているが、出版前に失われた。[82]

1859年1月に行われた統一プロセスと選挙により、最終的にモルダビア人のアレクサンドル・イオアン・クザが、首都をブカレストに置く連邦ルーマニア公国のドムニトルの地位に就いた。ミロはこの機会に賛美歌を作曲し、ロマーヌル紙に発表して、クザの前でイオアン・アンドレイ・ヴァッハマン作曲の曲に合わせて歌った[83] 。 [61]その後、ドムニトルがブカレスト音楽院を設立した際に、ミロは祝賀演説を行った。[84] 1860年頃、ミロは急進的な反統一主義者のイストラティと文化的な事柄についてネットワークを築いていたようで、おそらくロトパネシュティのイストラティの屋敷で彼のミュージカルの1つを上演していたと思われる。[85] 1863年、ミロはカランスの新しいロッジ「ヘリオポリスのアンツェレプツィ」の尊者(または「第一監督」)[77]に任命され、非公式に認められた。このロッジは中断を挟みつつも1870年代まで存続した。[86]ミロはロゼッティ劇場(現在の国立劇場)の常勤職員として雇われていたが、それでもC.カラジャーレと舞台を共にしなければならなかった。この時期、ミロは弟のミハイル・パスカリとの対立も始まった。二人は数々の高く評価された作品に出演していたものの、ミロは管理職としての地位をある程度保持していたため、パスカリの給与を打ち切った。そのためパスカリは辞職し、ヤシへ去った。[87]俳優の古い友人であるミハイル・コガルニセアヌが文化大臣に就任し、パスカリによるミロの解任を求める動きがますます公になっていることに対して、ミロに関してスティルベイとロゼッティの立場を確認しただけだった。[88]

当時、左派と右派の反クズ派は「怪物的な連合」を形成していた。ジャーナリストのボグダン・ペトリセイク・ハスデウが1863年後半に指摘したように、ミロはアレクサンドリの『ズガルチトゥル・リシピトル』の上演を避けていた。この作品は反ボヤール風刺が辛辣すぎるため(そのため、台頭する体制を動揺させる恐れがあった)、また、劇団に所属しながらも上演を許されなかったカラジャーレを検閲していると主張していた。[89]ハスデウは1864年2月にも、ミロは期待外れで「呪われている」と述べ、もはや民衆の要求に応えられず、その手法全体がイタリア流の模倣に依存しているように見えると批判した。ハスデウは、ミロは国家任命の劇作家で「肥え太った階級」の代表であるイオン・ストラットに操られているとの考えを示した。[90] 1864年から1866年まで、ミロは音楽院で教鞭をとり、[1]ギーカとコンスタンティン・ディミトリアデと共に芸術家連盟を設立し、その団を率いた。[48] [91] 1865年、立法府は満場一致でミロに月給600フランスフランを支給することを決議した。[48] 1860年代半ば、カランスとミロはクザに反対するようになり、1866年初頭、彼らの支部の支援を受けた連合はクザを排除し、ホーエンツォレルンのカロルに取って代わることに成功した。[77]

勝利

クザ時代、ミロは写真家のキャロル・ザトマリと親交が深かった。1866年、ザトマリはミロのショーの一つで舞台デザイナーとして働き、幽霊の錯覚を作り出した。[92]それからしばらくして、ミロは同じ画家を一連の宣伝写真の制作に雇い、それをクラヨーヴァのニコラエ・エリエスクが油絵に模写した。ルーマニアの広告史上初のこうした作品は、彼が着る衣装の幅広さを披露することを意図したもので、プラパスティレ・ブカレストロールの老貴族、農民、マルグリット・ゴーティエ、ユダヤ人ヘルシュクなどに扮した。[93]パスカリは劇団統合の取り組みには関与しなかったが、この取り組み自体もディミトリアデの財政的に健全でない投資によって最終的に失敗に終わった。 1867年、ミロとパスカリの一座は統合され、一つのグループとなったが、それぞれが国内の別々の地域で公演を続けた。ミロとパスカリはアンリ・ミュルジェールの『ボンノム・ジャディ』に共演したが、分裂は避けられず、1870年までにミロは再び自身の名を冠した劇団を運営するようになった。[94]

ミロは上演活動に加え、数多くの翻訳、現地での翻案(『貴族の市民』など)[95]、そしてオリジナルの戯曲を執筆し、当時のルーマニア演劇の乏しいレパートリーを埋めるのに貢献した。同時期に出版された作品には『Baba Hârca』(1851年)や『Masca pe obraz sau Hai să râdem』(1862年)などがある。[1] 1863年には、俳優イオン・アネスチンの新作史劇を上演用に編曲し、ハイドゥクの指導者イアンク・ジアヌの生涯を詳細に描いた。特に1877年以降は原典に大幅な改訂を加え、共同執筆者としてクレジットされるほどになった。[96]ミロはアレクサンドリとの共演により、アレクサンドリの「豊富な登場人物」から自身の喜劇に多くを借用することができた。[97]また、「キリツァという人物の著作権を取得し、巡業中に(自身の)『つまらない』作品を書くことができた」。[98]彼は最終的に、コアナ・キリツァを題材にした戯曲を出版し、1873年のウィーン万国博覧会を舞台にしている。[99]文献学者のアンドレイ・ネストレスクは、これらの作品はすべて、彼が想定していた読者の嗜好に非常に合致しており、農場やその他の自営業からの安定した収入もなく、移動しながら「実に疲れる」ペースで執筆できたミロは称賛に値すると指摘している。[100]

晩年、ミロはパスカリやイオン・ルカ・カラジャーレなど、演劇界の若者たちから挑戦を受けるようになった。二人は、ミロが自分の舞台の真価を発揮できない凡庸な俳優たちを雇っていると嘲笑した。パスカリとミロの対立は社会階級の対立にまで発展し、ミロは自分が上流階級の一員であるとみなし、生意気な平民に挑戦されていると考えるようになった。[101]バルタザールはミロを擁護し、アマチュアと仕事をする習慣があったからこそ、ミハイ・エミネスク( 1868年に短期間ミロのプロンプターとして雇われた)や俳優グリゴレ・マノレスクなど、演技や執筆の分野で新たな才能が開花したと指摘している。[27]ミロ自身は、パスカリがメロドラマへの情熱を守っているのではないかと示唆することで、ますます高まる軽蔑を客観化しようとしたが、この主張は後に演出家のポール・ガスティーによって不当として却下された。[102]

1870年、ミロはオノレ・ド・バルザックの『メルカデット』を『金持ちの男』として翻案・上演した。初演では、自らを劇の主人公に見立て、独創的な募金活動で観客を驚かせた。[103]ミロのルーマニア国外での最も有名なツアーは、同年、オーストリア=ハンガリー帝国のルーマニア人コミュニティを訪問した時だった。一方では、彼が上演した「国民的」劇は、ヨシフ・ヴルカンなどの知識人を魅了し、彼らを手本とした。他方では、ハンガリー人にもアピールすることができ、コロジュヴァールのマジャル国立劇場に招かれ公演を行った。[104]また当時、ヤシ国立劇場の会長はネクライ・ルチアンに就任した。在職中、彼はパスカリの芸術的概念の一部を受け入れたが、ミロとアレクサンドリを文学の堕落者と評したパスカリの主張は無視し、そのため劇団がミロの戯曲を独自にアレンジして上演することを許可した。[105]ルキアンの暗黙の様式統一計画は、当時演劇コラムニストとして活躍していたエミネスクにも支持された。[106] 1871年にブカレスト国立劇場の座長に就任したパスカリは(ミロの声高な抗議にもかかわらず)、ライバルであるパスカリをなだめるため公開書簡を送り、劇団への復帰を招いた。ミロはパスカリを冷淡に拒絶したため、パスカリは国営劇団に「カンツォネッタ」の余地はそもそもないと反論した。[107]報復として、ミロはパスカリの国立劇場の向かいに位置するボッセル・ホールを借り切った。彼は、チケットが完売した後に作曲した時事的なカンツォネッタを初演することを公に発表し、大爆笑の中演奏した。[27]

1872年頃、ミロは国際ツアー中のエミリー・ケラー一座をルーマニアに迎え、同劇団の俳優たちと母国語であるフランス語で公演を行った。[108] 1874年、アレクサンドリの政治的盟友ティトゥ・マイオレスクが文化省を監督したことで、ミロは再び高い評価を得ることができた。パスカリが脇に追いやられる中、彼は国立劇場の劇作家部門に加わった。[109]首相 ラスカル・カタルジュの個人的な友人ではあったが、[27]ミロはドムニトール・カロルにいたるまで右派政権の人物たちを嘲笑し続けた。1872年に出版された彼の『Apele de la Văcărești 』 [1] [110]はルーマニア初のレビューと言われている。その題材は実話に基づいており、君主と大臣たちがヴァカレスティの温泉を商業的に利用しようとしていたことを暴露していた。[27]この作品はボッセル劇場で上演されたが、台詞は時事的なジョークを盛り込むために頻繁に変更された。[111]しかし、大衆に感銘を与えることはできなかった。[110]ミロは、ボッセル劇場とブカレスト・サーカスの両方で公演していたときにスランプに陥り、チケットの売り上げが予想を下回った。[112]

ミロはカラジャーレ家全体やフレヒテンマッハーの妻マリアと公然と確執し、共演するのが難しくなっていたが、それでも庶民の間で「絶大な人気」を取り戻し、彼の作品が上演されるたびに「劇場は満員」になった。[113]ディミウは、ミロが「全盛期を過ぎていた」ため、もはや熱心な観客はもういないことを理解していたため、こうした努力は悪趣味への妥協を強いられたと示唆している。[114]ネグルッツィは、「ミロは退くべき時に舞台から降りなかったのは間違いだった。そのため、晩年の20年間は、かつての偉大な俳優の面影を失っていた」と記している。[115]アレクサンドリをはじめとする上流階級の擁護者たちは依然として存在していた。 1875年、パスカリは自身の著作集に短い序文を書き、その中で、自分とミロがルーマニア演劇界全体の地位向上に成功したと示唆した。1世紀後に学者イオン・ロマンが指摘したように、この「一見僭越な」主張は概ね正しかった。なぜなら、アレクサンドリは劇作家として依然として無敵であり、ミロの「控えめな」台本も例外ではなかったからだ。[116]アレクサンドリの評決から約2年後、マイオレスクのジュニメア協会に寄稿していたイオアン・スラヴィチは、ミロはルーマニア演劇の代表であり、パスカリはフランスへの媚びへつらっているだけだと断言した。[117]ミロは当時、反ジュニメア・レヴュー『チェル・クヴァントゥル』の上演と共著に同意し、ジュニメア支持者たちに反旗を翻していた。[111]

-

プラパスティレ・ブクレシュティウルイのボヤールとして

-

ユダヤ教の宗教衣装を着て

-

マルグリット・ゴーティエ役でのトラヴェスティ

-

ラウタルのバルブとして

-

ニコラエ・エリエスクによるバルブの絵

衰退と死

ミロは一文無しだったので、約2,000レイの葬式手当をもらうために自分の死を演出した。彼は自らを告発するレビュー『Millo mort, Millo viu』を1876年7月に初演した。[110] 1877年1月、[118]彼は国立劇場で政治風刺劇『Haine vechi sau zdrențe politice』を上演する予定だった。主にカタルジュの保守連合を揶揄した内容だったが、国民自由党で構成されたブラティアヌ内閣にも同様に嫌われた。[110]作者自ら、幕を閉じるよう政府から命令を受けたことを観客に伝えたとみられる。観客は、燭台の火が消された後も立ち去ろうとしなかった。ミロと彼の同僚たちは、かすかな蝋燭の明かりの中で劇を演じた。[27] [110] [118]結果として生じた反発には不信任決議も含まれたが、内閣は明確な多数決を得て存続した。[110] 1877年後半、ギカは劇場総監督に就任し、ミロとパスカリの両名を国立劇場の一座に常勤として迎え入れた。ミロは、敵対するギカが組織図上でより有利な立場にあることに異議を唱え、辞任して同等のヤシの一座で華々しく復帰した。[119]

1877年7月、ルーマニアがオスマン帝国に対して独立戦争(露土戦争の一部)を宣言すると、ミロはシャトー・オ・フルールのテラスで負傷者のための慈善公演を行った。この公演には「非常に大規模で熱狂的な観客」が集まり、その中にはロシア帝国軍の将校も含まれていた。[120]また、彼はブカレストのギシャール庭園でパスカリと共演することに同意した。[121]そこで上演された演目は愛国劇だった。[120]物資不足に駆られたミロは地方巡業を再開し、1877年後半にはドロホイに到着した。[122]ブカレストでの公演シーズンが始まると、ミロは国立劇場の舞台監督として再び登場し、パスカリは激怒してヤシへと去っていった。[123]ミロは就任公演で、アレクサンドリ作『リピトリレ・サトゥルイ』のユダヤ人役をプロデュースし、出演した。この劇は「全体的にひどい出来だったが、主演俳優の肉体面と芸術面は素晴らしかった」。[124] IL・カラジャーレもこのことを指摘し、ミロは「幼稚な台本」から演じなければならなかったにもかかわらず「驚異的な」演技を見せたと評した。[125] 1878年10月、ルーマニア軍が戦線から勝利を収めて帰還すると、ミロは祝賀行事に出席し、狼男のバルブ役を演じた。[126]

1881年のルーマニア王国建国後、ミロはベネ・メレンティ勲章の初代受章者となり、ルーマニアの星勲章の騎士にも叙せられた。[48]同年末、彼はパスカリと共演し、ドン・セザール・ド・バザンの舞台に出演することに同意した。二人は「長い間拍手喝采とアンコールを浴びた」[127] 。その後まもなくパスカリは感染症で亡くなり、ミロは葬儀に出席しなかったことで世間を騒がせた。彼は故人への恨みではなく、むしろそのようなことが大嫌いだと説明し、「もし可能なら、自分の葬式にも出席しないだろう」と付け加えた[128] 。しかし、彼が手にした知名度と独占権は、経済的な成功にはつながらなかった。 1880年代初期の逸話によると、ギリシャ人の債権者がブライラを去り、不良俳優を撃つと約束したが、彼の生活状況を目の当たりにして考えを変え、さらに金を貸したという。[129] 1885年にボトシャニで洪水に一座が巻き込まれた後、ミロは市役所に破産寸前の救済を求めた。[130]彼は少額の援助を受け、それをペトリノ庭園での支払いに充てた。[122]ヤシの国立劇場の古い建物が火事で焼失したとき、ミロは現在の場所に再建する運動の先頭に立った。[11]彼は1889年10月に『Lipitorile satului』で再びヤシに戻った。サドヴェアヌは、この役において彼が比類なき才能を発揮したと信じており、「膨大な観客」が彼に「涙を流すほどの熱狂」をもたらしたと述べている。[131]ベラドールもまた、1890年8月に亡くなったアレクサンドリへのオマージュとして、悲しみに暮れるバルブ役を演じた最後の出演を称賛している。[48]

ミロ自身の戯曲『トゥズ・カリク』は出版されることがなく、作者自身が公的生活から退いた後は忘れ去られていた。[132]多数の原稿が彼の風刺劇や喜劇の幕間を記録しており、そのいくつかは彼の様々な同僚との共著である。[133] 1890年2月、彼はエフォリエイ浴場でミュージカル喜劇『インフルエンザ』を初演した。 [ 134]翌年、彼はこの作品を携えてツアーに出て、地方紙で好評を博した。[122]ヴァルチョロヴァで隔離されたコアナ・チリツァを描いた最後の喜劇は、1893年の原稿として現存している。[135]ミロは1895年に、はるかに若いココ・デメトレスクとニコラエ・ソレアヌと共に別れのツアーを行った。この二人はミロの体調に関する逸話を残している。彼はもはや台詞を覚えておらず、プロンプターの声も聞き取れず、歯を失ったために舌足らずで話していた。また、用を足すために舞台を降りなければならなかったが、それでも一人で火を消すほど意識は明晰だったという。[136]貧困にあえぐ一座は北ドブルジャのコンスタンツァに行き、トミス駅を舞台に即興の劇場を開いた。チケットのほとんどは、慈善的な地主グリゴレ・ストルザ(ミハイル公爵の息子)とその妻ラルによって購入された。[136]

回想録作家ルドルフ・シュツは、ミロが1895年3月15日にヤシで最後の公演を行ったと伝えている(ただし、これが最後の公演ではなかった)。彼はチボリ公園で三幕劇に出演し、地元の文化活動家、例えばACクザ(彼に頌歌を書いた)やクセノフォン・ゲオルギューらから歓迎を受けた。シュツによると、彼は熱狂的な観客に拍手をやめるよう警告し、「90歳になってからまた公演をすることにならないように」と言ったという。[137]この記述は、ベラドールとジャーナリストのオーレル・レオンによって部分的に矛盾している。二人は、ミロが同年10月(新暦では11月)にヤシで開かれた特別な祝宴をもって完全に引退したと報告している。 [48] [138]ミロはババ・ハルカのセリフを最後まで演じることができず、代わりに膝をついて激しく泣いた。[138]俳優の最後の手紙の中には、病気や様々な経済的困難を詳細に記したものが、長年の協力者であり、おそらくはかつての愛人であったエウフロシナ・ポペスクに宛てられたものもあった。 [139]彼はまた回想録も残しており、ネグルッツィはそれを「極めて貴重な」情報源として出版するよう要求した。[140]ミロは最終的に1896年9月9日にブカレストで亡くなった。[1] [141]彼は3日後、ベル墓地に埋葬された。そこは当時のブカレスト市長コンスタンティン・F・ロベスクが寄贈した区画であり、[8]パスカリのすぐ近くであった。[142]彼の家族についてはほとんど知られていない。結婚はしていたものの、[11] 1861年にポペスクと情事を起こした際に生まれた愛子を、彼自身がマテイと洗礼したと考えられている。[143]

遺産

ミロの劇作家としての死後の名声は、主にババ・ハルカによるものである。サドヴェアヌの報告によれば、この劇は「欠点はあっても」、そして「我が国の土壌に咲く花」であり、1920年代に入っても定期的に、時には季節ごとに上演され続け[144] 、その後、イオン・サヴァによる再解釈によって人気が再燃した[145] 。ミロの写実主義的なアプローチは、新ロマン主義に悪影響を及ぼし、モルダビア、そして後にルーマニア全土の基準となった[146]。彼はまた、チリツァ公演の基準を定め、その「活力とユーモア」は、何世代にもわたる俳優たちに模倣された[11] 。ミロの影響は異文化に及び、若い同僚であるドブリ・ヴォイニコフに「助言と指示」を与えることで、ブルガリア演劇の発展に間接的な影響を与えた[147]。同様に、ユダヤ人コミュニティのメンバーの中には、ミロの作品の継承に直接関わった者もいた。彼とアレクサンドリの「喜劇歌」はイディッシュ演劇の発展に直接的な影響を与え、アブラハム・ゴールドファーデンは自身の喜劇の基盤としてそれらを使用したことを認めている。[148] 1939年、ユダヤ人学者のヨアン・マソフはミロの伝記の基準を執筆し、ルーマニアの歴史家ニコラエ・イオルガもこれを高く評価した。[149]この作品は、俳優の断片的な回想録も参考にしている。[150]

ジャーナリストのリヴィウ・フローダが指摘するように、1940年当時、ミロを模した公共彫刻は未だ存在していなかった。「彼には彫刻があってしかるべきだったのに」。[2]彼の名前はブカレストのある通りに付けられていたが、その標識にはミロの生没年が不正確に記載されていた。[2] [3] 1946年、ブカレスト国立劇場の監督を務めていたイオン・パスは、ミロの死を記念する式典を開催し、彼の様々な衣装や所持品の展覧会を企画した。[151]労働者階級の擁護者としてのミロのイメージは、共産主義政権時代(1948~1989年)に復活した。ヤシ芸術大学は1950年後半に「マテイ・ミロ研究所」として再編され、「将来の演劇界の幹部の思想的、文化的、そして専門的な訓練」を目的としていた。[152]ティミショアラ労働者人民劇場は1966年にミロにちなんで改名されたが、[153]その名称が使われたのは1971年までであった。 [154]ベルーにあるミロの墓は荒廃していた。1958年より前に、事務上の誤りでパスカリの十字架がライバルの墓に移されていたのに対し、ミロの古い十字架は依然としてその場所に残っており、「有名な喜劇人」という言葉が付け加えられていた。[142]

1950年代初頭、ミルチャ・ステファネスクは同名の戯曲を執筆し、コンテンポラヌル紙の批評家たちから好評を得た。批評家たちは、ミロが「国民的・大衆的な性格を強く帯びた写実的な演劇」を目指して奮闘する姿を描いていると高く評価する一方で、劇中で描かれるミロとパスカリの論争は物足りないと指摘した。[155]ステファネスクの台本はその後何度か再演され、主役はマルセル・アンゲレスクかイオン・フィンテステアヌが演じた。[156]ルーマニアのテレビ局が設立されたことでスケッチ・コメディの需要が高まり、アレクサンドル・トシレスク監督のアンソロジー・シリーズが制作された。このシリーズでは、オクタヴィアン・コテスクがミロ役で出演し、ミロの台本を朗読した。[157]ニコラエ・バルバテスクによって書かれたオペレッタ『ティネレテア・ウヌイ・ヴィス』は、ミロの青年時代の苦悩に焦点を当てており、1989年にヤシで初演された。レオン・コルディネアヌが主役を務め、批評家のアレクサンドル・ヴァシリウは、彼の貢献は、それ以外は「平凡」なショーの数少ない救いの一つであるとみなしている。[158]

ミロの戯曲が死後に初めて出版されたのは1955年のことだった。より完全な版は1994年にネストレスクとリリアナ・ボテスによって出版された。[159]この2年間、学者たちはミロをその文脈の中で分析するようになった。2006年にジアヌ戯曲の版を監修したネストレスクは、ミロを「19世紀ルーマニアで最も重要な劇作家の一人(強調は原文のまま)」と称したが、その重要性は芸術的価値ではなく、ルーマニア文学のその側面を形作る上での歴史的な役割を指すと説明した。[160] 2005年までに、ミハイ・ルンゲアヌはミロとアレクサンドリのテキストに着想を得たラジオドラマ『Istoria paraponisitului 』を執筆し、ブカレストのマジェスティック・ビストロで生演奏され、その後録音された。[161]ミロの最後のチリツァ劇は、2014年の上演のためにカタリン・ステファネスクによって書き直され、その後、2021年のプロダクション(COVID-19のロックダウンへのコメントとしてタイトルの隔離を改作)のためにアダ・ミレアによって復元された。 [98]スパタレシュティにある俳優の先祖の家は共産主義時代に国有化され、1989年には地元の民兵によって使用された。[11] 1989年のルーマニア革命後、ミロ家とヴァルナフ家(後者はマテイの義母の子孫)のメンバーによって回収されたが、彼らに与えられたのは土地の一部だけで、家自体は廃墟のまま残された。[11]

サトマリの写真は2015年初頭にルーマニア国立図書館で展示された。[162]サトマリ=エリエスクの肖像画ギャラリーに加えて、ミロの肖像は同時代の様々な芸術家の作品の中に保存されている。コンスタンティン・レッカは1840年代に制作した一連の石版画の肖像画にミロを含めた。学者のバルブ・テオドレスクはそれをそのシリーズの中で最も完成度の高い作品の一つとみなしている。[163]ニッコロ・リヴァディッティによって1850年と暫定的に日付が付けられた油彩による全身肖像画がルーマニア・アカデミーに寄贈された。[164]死後に描かれた肖像画にはミルチャ・オラリアンによるものがあり、これは歴史をテーマにした一連の絵の一部である。[165] 1953年、D. ストゥビはミロ、C. カラギアーレ、アリスティッツァ・ロマネスクの3人の共同肖像画を描き、これはルーマニアの郵便切手としてヘリオグラフ印刷された。[166]ミロの胸像はその頃ブカレストの国立劇場博物館に設置され、彼の私物とともに展示された。[118]もう一つの胸像はヤシの国立劇場の外に置かれていたが、1994年に撤去された。伝えられるところによると、スクラップとして盗まれるという確かな懸念があったためである。[167]

注記

- ^ abcdefghijklmn Aurel Sasu (編)、Dicśionarul biografic al literaturii române、Vol. II、112–113ページ。ピテシュティ: Editura Paralela 45、2004。ISBN 973-697-758-7

- ^ abc Liviu Floda、「Cine are dreptate? Când s'a născut ři când a murit Lascăr Catargiu?」、Realitatea Ilustrată、Vol. XIV、第 683 号、1940 年 2 月、p. 14

- ^ ab Ioan Massoff、「Când a murit Millo. O greřală [ sic ] a Municipiului Bucureřti」、Adevărul、1936 年 9 月 12 日、p. 2

- ^ サドヴェアヌ、355ページ

- ^ イフティミ他、78ページ

- ^ Nestor Camariano、「NotiŠe bibliografice. Bulat TG、'O scrisoare dela Matei Millo către mitropolitul Veniamin Costache'」、 Revista Istorică Română、Vol. XVII、Fascicles I–II、1947 年、p. 186

- ^ ゴロヴェイ (1934)、352–353 ページ

- ^ ab "Ultime informationasii"、ティンプル誌、1896 年 9 月 12 日、p. 3

- ^ サドヴェアヌ、355ページ

- ^ バルブ、137ページ

- ^ abcdefg Vasile Iancu、「Patrimoniul. Monumente Care au murit sub ochii noŠtri, simboluri distruse. Casa Marei Millo din Spătăreřti – Suceava」、România Liberă、1999 年 2 月 2 日、p. 16

- ^ ディミウ、148ページ

- ^ イフティミら。、p. 78;ヴィンティラ、252–256 ページ

- ^ イフティミ他、77ページ

- ^ Zamfira Pungă、「Documente privitoare la familia Prăjescu în colecśiile Muzeului de Istorie a Moldovei Iaři」、 Ioan Neculce 。 Bulletinul Muzeului de Istorie a Moldovei、Vol. XIX、2013、p. 258

- ^ ゴロヴェイ (1934)、352–353 ページ

- ^ イフティミら。、p. 77;サドヴィアヌ、p. 355;ヴィンティラ、p. 255

- ^ サドヴェアヌ、355ページ

- ^ サドヴェアヌ、355ページ

- ^ サドヴェアヌ、354ページ

- ^ アブ・ アル。 I. フィルドゥシュ、「160 de ani de teatru românescult. Agora unei conřtiinśe」、『Convorbiri Literare』、1976 年 11 号、p. 12

- ^ サドヴェアヌ、354ページ

- ^ ネストレスク、213ページ

- ^ ネストレスク、212ページ

- ^ サドヴェアヌ、354ページ

- ^ ネグルッツィ、452ページ

- ^ abcdefghij Camil Baltazar、「Evocări. Matei Millo」、Urzica、Vol. XVI、第 3 号、1964 年 2 月、p. 5

- ^ サドヴェアヌ、354ページ

- ^ サドヴェアヌ、354ページ

- ^ Gorovei (1934)、pp. 313–314、322

- ^ ゴロヴェイ(1934年)、321ページ

- ^ サドヴェアヌ、355ページ

- ^ ゴロヴェイ (1934)、313–320 ページ

- ^ ディミュウ、p. 148. Iftimi et al.も参照。 、p. 77

- ^ ab Emil Georgescu、Vasile Bařa、「小説文学のページ。ローマの詩人フランセザ:Ostansa Costache Fallaux」、Cronica、Vol. X、第 26 号、1975 年 6 月、p. 8

- ^ Gorovei (1934)、pp. 317–320、324–351

- ^ ヴィンティラ、255ページ

- ^ abcd Valentin Silvestru、「Teatru. Creatorii teatrului naŠional în întâmpinarea anului revoluśionar」、România Literară、1973 年 18 号、p. 25

- ^ ゴロヴェイ (1934)、p. 316;サドヴィアヌ、p. 355

- ^ サドヴェアヌ、355ページ

- ^ ドリネスク、395ページ

- ^ ゴロヴェイ (1934)、350–353 ページ

- ^ ゴロヴェイ (1934)、352–353 ページ

- ^ ネグルッツィ、450ページ

- ^ ドゥミトレスクとドゥミトレスク、p. 57;イフティミら。、p. 77

- ^ ネグルッツィ、450–452 ページ。ディミュウ、p. も参照してください。 148

- ^ Alexandru Zub、「Din activitatea politică a lui M. Kogălniceanu la 1848」、 Revista de Istorie、Vol. 29、第 7 号、1976 年 7 月、p. 1002

- ^ abcdefghi Mihail Belador、「Coloana a cincea. Matei Millo. Opera、artistul (Sfîrřit)」、Evenimentul、1896 年 9 月 19 日、pp. 1052–1053

- ^ サドヴェアヌ、355ページ

- ^ Pop-Curřeu、29–32ページ。ニコラエ・イオルガ、オリゾントゥリル・メレ。おお、ヴィアデオム。アサ・カム・ア・フォスト、p. 94. ブカレスト:エディトゥーラ・ミネルヴァ、1976年

- ^ ドリネスク、p. 396;ポップ・クルシェウ、p. 29

- ^ サドヴェアヌ、355ページ

- ^ ローマ、14ページ

- ^ Pop-Curșeu、31ページ

- ^ ディミウ、148ページ

- ^ ネグルッツィ、450~451ページ

- ^ サドヴェアヌ、355ページ

- ^ ドゥミトレスクとドゥミトレスク、p. 58

- ^ ミルチャ・ラドゥ・イアコバン、「D-ale teatrului...」、Dacia Literară、Vol. XXV、128 ~ 129 号、2014 年、p. 137

- ^ ドゥミトレスク & ドゥミトレスク、パッシム

- ^ abcd Valentin Silvestru、「Teatru. Actorii in lupta pentru Unire」、România Literară、3 号、1984 年、p. 16

- ^ ジョージ ポトラ、イストリクル ハヌリロール ブクレシュテン、p. 148. ブカレスト: 編集百科事典、1985

- ^ テファン・チョバヌ、バサラビアのロマンス文化、p. 185. キシナウ: Editura Asociaśiei Uniunea Cultureă Bisericească、1923

- ^ ネグルッツィ、453~454ページ

- ^ ディミウ、145ページ

- ^ ネグルッツィ、449~450ページ

- ^ サドヴェアヌ、355ページ

- ^ サドヴェアヌ、355ページ

- ^ ディミュウ、p. 152;ドゥミトレスクとドゥミトレスク、57–58 ページ

- ^ サドヴェアヌ、p. 355. ディミュウ、p. 355 も参照。 152

- ^ ドゥミトレスク & ドゥミトレスク、58–61 ページ

- ^ abcd ギャビー・ミハイレスク、「Cuřca suflerului. Gloriosul NaŠional (1852–1977)」、Săptămîna、第 371 号、1978 年 1 月、p. 4

- ^ アンドレイ・ピッピディ、アンドレイ・ピッピディ、マイ・プシン・キュノスカット。 Studii adunate de fořtii săi elevi cu prilejul împlinirii vârsrei de 70 de ani、pp. 385–386。ヤシ:アレクサンドル・ヨアン・クザ大学、2018 年 。ISBN 978-606-714-449-9

- ^ ディミウ、152ページ

- ^ ディミウ、152ページ

- ^ Opaschi et al.、36ページ

- ^ abc Simion Costea、「Românii ři masoneria」、Cuvântul Liber、2002 年 5 月 29 日、p. 4

- ^ Țurcanu、240~241ページ

- ^ ローマ、viiiページ

- ^ Țurcanu、241ページ

- ^ ブラッド-チサコフ、261–262 ページ

- ^ Țurcanu、241ページ

- ^ Țurcanu、241ページ

- ^ Țurcanu、241ページ

- ^ ゴロヴェイ (1940)、347–350 ページ

- ^ オパスキら。、61–62ページ

- ^ ディミウ、152~153ページ

- ^ ディミウ、153ページ

- ^ ハスデウとオプリシャン、16、48、72ページ

- ^ ハスデウとオプリシャン、108–109ページ

- ^ ディミウ、153ページ

- ^ イオネスク、22ページ

- ^ イオネスク、パッシム

- ^ ディミウ、153ページ

- ^ ネグルッツィ、453ページ

- ^ ネストレスク、214~215ページ

- ^ ローマン、p. xxi

- ^ ab Oana Stoica、「Rosencrantz & с. Cum a petrecut Chiriśa pandemia」、Dilema Veche、Vol. XVIII、第 893 号、2021 年 5 月、p. 17

- ^ ネストレスク、212ページ

- ^ ネストレスク、211~212ページ

- ^ ディミュウ、144–145、149–153、156–157

- ^ ディミウ、149~152ページ

- ^ ブレスク、271ページ

- ^ マルセア、194ページ

- ^ バルブ、136~138ページ

- ^ バルブ、138ページ

- ^ ディミウ、153ページ

- ^ ブレスク、263~264ページ

- ^ ディミウ、153~155ページ

- ^ abcdef Šerban Cioculescu、「Breviar. Literatura în Bucureřtii de altădată」、România Literară、1988 年 14 号、p. 7

- ^ ab Ioan Massoff、「Teatru. O sută de ani de teatru revuistic」、România Literară、1972 年 10 号、p. 20

- ^ ディミウ、155ページ

- ^ ディミウ、148ページ

- ^ ディミウ、157~158ページ

- ^ ネグルッツィ、454ページ

- ^ ローマ、p. vii

- ^ マルセア、169ページ、194~195ページ

- ^ abc SA、「Magazin bucureřtean. Vizitînd muzeele: Pagini din Istoria Teatrului NaŠional」、In Informacia Bucureřtiului、1959 年 8 月 28 日、p. 2

- ^ ディミウ、155~156ページ

- ^ ab Mihai Florea、「Dramaturgia Independenśei」、Teatrul、1976 年 10 号、p. 19

- ^ ディミウ、156ページ

- ^ abc Gheorghe Martiniuc、「75 de ani de la moartea marelui actress ři Dramaturg Millo」、『Clopotul』、1971 年 9 月 8 日、p. 2

- ^ ディミウ、156ページ

- ^ ディミウ、157ページ

- ^ ローマン、p. xxii

- ^ Aurel Duśu、「Sărbătorirea eroilor independenśei la Bucureřti、1878 年 8 月 20 日」、 Muzeul NaŠional、Vol. V、1981、p. 251

- ^ フレデリック・ダム、「Foiśa Romanului , 3 Decembre. Sĕptĕmâna teatrelor」、Romanulu、1881 年 12 月 3 日、p. 1082

- ^ ポール・ガスティ、「ミハイル・パスカリーの劇的な芸術家、1830–1882. II」、『Viaśa』、1942 年 10 月 3 日、p. 2

- ^ Alina Boboc、「D'ale teatrului'」、 Luceafărul、2003 年 33 号、p. 9

- ^ 「Documente ale trecutului. O petiśie a lui Matei Millo」、『 Romînia Liberă』、1955 年 11 月 13 日、p. 2

- ^ サドヴェアヌ、355ページ

- ^ ネグルッツィ、453ページ

- ^ ネストレスク、212ページ

- ^ 「Spectacole」、『 Universul』誌、1890 年 2 月 8 日 (20) 号、p. 3

- ^ Nestorescu, pp. 212–213. また、Brad-Chisacof, p. 261も参照。

- ^ ab Ioan Massoff、「Ultimulturneu al lui Matei Millo. Teatru într'o haltă de cale ferată. — Mărinimia lui Beizadea-ViŠel」、Realitatea Ilustrată、Vol. XIII、第 667 号、1939 年 10 月、p. 13

- ^ Rudolf Řuśu、「La Iaři、cîndva、odată. Cu prilejul ultimei reprezentaśii la Iaři、d. prof. AC Cuza a închinat versuri marelui Artist Marei Millo」、 Evenimentul、1942 年 2 月 10 日、p. 2

- ^ ab Aurel Leon、「Bătrîneśea – virsta însingurării...」、Monitorul、1992 年 11 月 28 日、p. 2

- ^ ハシエガン、156~157ページ

- ^ ネグルッツィ、454ページ

- ^ ディミウ、148ページ

- ^ ab Gheorghe G. Bezviconi、「Cimitirul Bellu din Bucureřti. Muzeu de sculptură Ši arhitectură」、Buletinul Monumente Ši Muzee、Vol. I、第 1 号、1958 年、p. 193

- ^ ハティエガン、156ページ

- ^ サドヴェアヌ、355ページ

- ^ Pop-Curșeu、32ページ

- ^ バルブ、パッシム;イフティミら。、p. 77

- ^ ペトレ・P・パナイテスク、ロマーニ・ブルガリ、p. 54. ブカレスト: [np]、1944

- ^ Willy Moglescu、「5. Teatru. b. Teatrul evreiesc」、Nicolae Cajal、Hary Kuller (編)、ローマ文化の発展への貢献、p. 376. ブカレスト:ルーマニアユダヤ人コミュニティ連合、1996

- ^ Bogdan Popa、「Anticari, librari Ši editi în România modernă. Familia Řaraga din Iaři」、 Revista Istorică、Vol. XXXII、第 1 ~ 3 号、2021 年 1 月~6 月、188 ~ 189 ページ

- ^ ゴロヴェイ(1940年)、349ページ

- ^ 「Comemorarea lui Matei Millo」、オーロラ誌、1946 年 10 月 9 日、p. 2

- ^ 「La Iaři a luat fiinśă Institutul de Teatru 'Marei Millo'」、『 Opinia』、1950 年 11 月 11 日、p. 2

- ^ ドル・マレシュ、「Actualitate. Laboranśii de pe Bega」、 Observator Culture、Vol. IX、第 188 号、2008 年 10 月、p. 13

- ^ CD Tomov、「TNT sărbătoreřte 30 de ani de... blazon. Visul unei nopśi de vară , în regia Sandei Manu」、『 Agenda Zilei』、2001 年 9 月 26 日、p. 11

- ^ Nicolae Sireteanu、Eugen Luca、「Cronica Dramatică. Marei Millo de Mircea Řtefănescu」、『 Contemporanul』、42 号/1953、p. 2

- ^ マリア・マリン、「Viitorul rol. Alexandru Drăgan」、 Teatrul、1977 年 7 号、p. 61

- ^ Călin Căliman、「TV Antologia umorului românesc . Zîmbetul de nemurire al unor minunaت acti」、 Cinema、Vol. XXIII、第 7 号、1985 年 7 月、p. 18

- ^ Alexandru Vasiliu、「Cîntarea României. Premieră: Tinereśea unui vis」、 Cronica、Vol. XXIV、第 30 号、1989 年 7 月、p. 3

- ^ ネストレスク、212、213–214ページ

- ^ ネストレスク、211ページ

- ^ Augustin Sandu、「注。Thalia la 'Majestic'」、 Luceafărul、2005 年 41 号、p. 22

- ^ イオネスク、22ページ

- ^ Barbu Theodorescu、 Constantin Lecca、53、55 ページ。ブカレスト:ルーマニア アカデミー&モニュル公式、1938 年

- ^ イフティミ他、77ページ

- ^ Florin Rogneanu、「Mircea Olarian monograf al Craiovei」、 Ramuri、1990 年 6 号、p. 13

- ^ JVL、「La Bourse aux timbres. Roumanie」、 Le Franc-tireur 誌、1953 年 4 月 2 日、p. 5

- ^ Constantin Ostap、「Din scrisorile, telefoanele ři audienśele zilei. Iařul nu uită paginile glorioase din istoria śării noastre」、 Monitorul、1994 年 9 月 21 日、p. 7A

参考文献

- ニコラエ・バルブ、「Întîlniri cu Thalia. Řcoala ieřană de teatru」、『Almanah Convorbiri Literare』、1985 年、136 ~ 138 ページ。

- リア・ブラッド=チサコフ、「Viaśa cuvintelor. Asupra unor grecisme」、Limba Română、Vol. 40、5 ~ 6 号、1991 年、255 ~ 262 ページ。

- イオン・ブラエスク、「Dramaturgia franceză în România înainte de 23 august 1944」、『Revista de Istorie ři Teorie Literar』、Vol. XVI、第 2 号、1967 年、261 ~ 275 ページ。

- Claudia Dimiu、「Memoria teatrului. Un înaintař plin de才能、de bune intenśii ři de nenoroc: Mihail Pascaly」、『Teatrul Azi』、2008年11~12号、144~158ページ。

- エリザベータ・ドリネスク「Muzica Populară în preocupările lui Alexandru Flechtenmacher」、『Revista de Etnografie ři Folclor』、Vol. 13、第 5 号、1968 年、395 ~ 407 ページ。

- マリア・ドゥミトレスク、ホリア・ドゥミトレスク、「Marei Millo la Focřani (1851)」、Cronica Vrancei、Vol. III、2002 年、57 ~ 62 ページ。

- アーサー・ゴロヴェイ

- 「Viaśa lui Matei Millo la Paris」、『Revista Fundaśiilor Regale』、Vol. I、第 7 ~ 9 号、1934 年 8 月、313 ~ 353 ページ。

- 「Biblioteca dela Rotopăneşti a lui Neculai Istrati」、Memoriile Secśiunii Literare、Vol. IX、第 12 号、1940 年、347 ~ 356 ページ。

- ボグダン・ペトリシェイク・ハスデウ(編集者:I. オプリシャン)、アギウシュカ 1863 ~ 1864 年。ブカレスト: Editura Vestala、 2009。ISBN 978-973-120-054-5

- Anca Haśiegan、「Femeia pe scena românească. Apariśia actriśei professionalfesioniste: elevele primelor řcoli româneşti de muzică â ři artă Dramatică (II)」、Vatra、Vol. XLVIII、第 562 ~ 563 号、2018 年 1 月~2 月、154 ~ 157 ページ。

- ソリン・イフティミ、コリーナ・チンポエシュ、マルセリーナ・ブリンドゥシャ・ムンテアヌ、ニッコロ・リヴァディティの時代(1832年 - 1858年)。芸術的な物語。ヤシ:文化宮殿、2012。ISBN 978-606-93119-6-7

- Adrian-Silvan Ionescu、「Arte. Chipurile ři vieŠile actului」、Observator Culture、Vol. XIV、501 号、2015 年 2 月、22 ~ 23 ページ。

- ポンピリュ・マルセア、ヨアン・スラヴィチ。ティミショアラ:エディトゥラ・ファクラ、1978年。

- イアコブ・ネグルッツィ「マテイウ・ミロ、抒情詩人」、Convorbiri Literare、Vol. XXX、第 11 号、1896 年 11 月、449 ~ 454 ページ。

- Andrei Nestorescu、「Jianu、capitan de hośi . Prefaśă」、Ileana Stănculescu (編)、Texte uitate — texte regăsite、211–215 ページ。ブカレスト:ルーマニア アカデミーおよび国立科学芸術財団、 2006。ISBN 973-1744-16-9

- カタリナ・オパスキ、カティウシャ・パルヴァン、アーネスト・オーバーレンダー=タルノヴェアヌ、メダリー・シ・インセムネ・フリーメーソン。ストーリーのシンボル。説明カタログ。ブカレスト:ルーマニア国立歴史博物館& Editura Cetatea de Scaun、 2006。ISBN 978-973-8966-10-9

- ヨアン・ポップ=クルシェウ、「ジプシーの魔女:社会文化的表象、魅惑、そして恐怖」、Revista de Etnografie ři Folklor、第 1 ~ 2 号、2014 年、23 ~ 45 ページ。

- イオン・ロマン、「Prefaśă. Comediile lui Vasile Alecsandri」、ヴァシーレ・アレクサンドリ、カーニバルの「Iařii în」。 Teatru、pp. v–xxiv。ブカレスト:エディトゥーラ・ミネルヴァ、1988年。

- Mihail Sadoveanu、「Ctitorii. Matei Millo」、Universul Literar、23/1929 号、354 ~ 355 ページ。

- Georgeta Śurcanu、「現代の社会政治をめぐる芸術的メッセージ、政治的ロマン」、国立博物館、Vol. V、1981、237 ~ 242 ページ。

- Constanśa Vintilă、「Secretarii străini a domnilor fanariośi. Reśele ři patronaj în secolul al XVIII-lea」、Revista Istorică、Vol. XXXIII、第 4 ~ 6 号、2022 年 7 月~12 月、235 ~ 267 ページ。

.jpg/440px-Nicolae_Iliescu_-_Barbu_Lautarul_(Matei_Millo).jpg)