色彩理論

色彩理論、より具体的には伝統的な色彩理論は、色の挙動、具体的には色の混合、色の対比効果、色の調和、配色、色の象徴性を説明する歴史的な知識体系です。[ 1 ]現代の色彩理論は、一般的に色彩科学と呼ばれています。どちらも色とその存在を研究しますが、現代または「伝統的な」色彩理論はより主観的で芸術的な用途があるのに対し、色彩科学はより客観的で化学、天文学、色再現などの機能的な用途がある傾向があります。しかし、歴史を通じて両者は多くの絡み合いがあり、それぞれの進化において互いを助け合う傾向があります。

しかし、色彩理論はそれ自体が科学とみなすことができ、人間の色覚と色同士の相互作用の関係を利用して、パレット、配色、そして色の混合を構築します。重要なのは、色彩理論は色の混合と表現の一貫性を保つために客観的な基準に依存していることです。つまり、理想的な色と効果を実現するには、色の比率が一貫しており、多くの場合正確でなければなりません。機能的な応用に関しては、色彩理論と色彩科学の連携により、人間は理想的なカモフラージュを実現し、熱をより分散させる塗料を設計することができ、ディズニーのようなテーマパークでは理想的な美的感覚を実現するためによく使用されています。

色彩理論の歴史は、少なくともアリストテレスの『色彩論』やバーラタの『ナーティヤ・シャーストラ』にまで遡ります。「色彩理論」の定式化は18世紀に始まり、当初はアイザック・ニュートンの色彩理論(『光学』、1704年)をめぐる党派間の論争から始まりました。その後、私たちが「原色」と考えるものが生まれ、その後も何世紀にもわたって、芸術家から科学者へと転身した人々、あるいは科学者から芸術家へと転身した人々が、それぞれ独自のカラーホイールや色彩理論を提唱してきました。

19 世紀末までに、人文科学と伝統科学の分裂とマンセル色彩理論の台頭により、色彩理論と色彩科学の間に分裂が生じました。

歴史

色彩理論は古代にまで遡り、アリストテレス(紀元前322年没)の『色彩論』やプトレマイオス(紀元後168年没)の『光学』にも色彩に関する初期の考察が見られます。古代インドで編纂されたナーティヤ・シャーストラ(紀元前200年没)には、初期の機能的な色彩理論[ 2 ]があり、黒、青、黄、赤の4色を原色としています。また、原色から派生色を生成する方法についても記述されています。

青みがかった白(カーランダヴァ)は白と青から成り、黄みがかった白(パーンドゥ)は白と黄色から成ります。蓮華(パドマ)は白と赤から、緑(ハリット)は黄色と青から成ります。濃い赤(カーシャヤ)は青と赤から、淡い赤(ガウラ)は赤と黄色から成ります。これらは派生色です。これら以外にも、3色または4色の元色から構成される微色が多くあります。

光が色に与える影響は、アル=キンディー(873年没)とイブン・アル=ハイサム(1039年没)によってさらに研究され、明らかにされました。イブン・シーナー(1037年没)、ナスィル・アル=ディーン・アル=トゥースィー(1274年没)、ロバート・グロステスト(1253年没)は、アリストテレスの教えに反して、黒から白に至る色彩の道筋が複数あることを発見しました。[ 3 ] [ 4 ]色彩理論の原理に対するより現代的なアプローチは、レオーネ・バッティスタ・アルベルティ(1435年頃)の著作やレオナルド・ダ・ヴィンチ(1490年頃)のノートに見出すことができます。

アイザック・ニュートン(1727年没)は色彩理論に深く関わり、白色光は複数の色のスペクトルから構成され、色は物体固有のものではなく、物体が様々な波長を反射または吸収する方法によって生じるという主張を基盤として、自身の理論を発展させました。1672年に発表した白色光と色の性質に関する論文は、色彩と色覚に関するその後のすべての研究の基礎となっています。[ 5 ]

RYB の原色は、あらゆる物理的な色の知覚、また逆に、顔料や染料の物理的な混合に混ざり合う基本的な感覚特性として、 18 世紀の色覚理論の基礎となりました。これらの理論は、18 世紀におけるさまざまな純粋に心理的な色の効果、特に色の残像によって生成される「補色」または反対色と、色付き光における対照的な影のコントラストに関する研究によって強化されました。これらのアイデアと多くの個人的な色に関する観察は、色彩理論の基礎となる 2 つの文書、ドイツの詩人ヨハン・ヴォルフガング・フォン・ゲーテによる「色彩論」 (1810 年)とフランスの産業化学者ミシェル・ウジェーヌ・シェヴルールによる「同時色対比の法則」 (1839 年)にまとめられています。チャールズ・ヘイターは『三原色に関する新しい実際的論文』 (ロンドン 1826 年)を出版し、その中で、わずか 3 色からすべての色が得られることを説明しました。

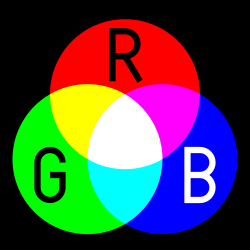

その後、19世紀後半にドイツとイギリスの科学者たちは、色覚は3つの単色光の加法混合によってモデル化された、赤、緑、青紫(RGB)という異なる原色の組み合わせで表現するのが最も適切であることを確立しました。その後の研究により、これらの原色は網膜にある3種類の色受容体、すなわち錐体による光への異なる反応(三色型色覚)に結び付けられました。これに基づき、20世紀初頭には、色混合の定量的記述、すなわち測色法が発展し、対抗過程理論などの色空間と色覚に関する一連の洗練されたモデルも生まれました。

同じ時期に、工業化学の進歩により、耐光性合成顔料の色域が飛躍的に拡大し、染料、絵の具、インクの混合における彩度が大幅に向上しました。また、カラー写真に必要な染料と化学プロセスも開発されました。その結果、大量印刷媒体において三色印刷が美的かつ経済的に実現可能となり、芸術家の色彩理論は、インクや写真染料に最も効果的な原色であるシアン、マゼンタ、イエロー(CMY)に適応しました。 (印刷では、暗い色は「キー」と呼ばれる黒インクで補われ、CMYKシステムが構成されます。印刷と写真の両方において、白は紙の色で補われます。)これらのCMY原色は、網膜の原色のうち1色のみを吸収する物質としてCMY原色を定義することで、RGB原色と、そして減法混色と加法混色を調和させました。シアンは赤(−R+G+B)、マゼンタは緑(+R-G+B)、イエローは青紫(+R+G-B)のみを吸収します。ここで重要なのは、CMYK、つまりプロセスカラー印刷は、印刷用に幅広い色を経済的に生成する方法として意図されているものの、特定の色の再現性、特にオレンジの再現性に欠け、紫の再現性にも若干欠けているということです。パントン社のヘキサクローム印刷インクシステム(6色)のように、印刷プロセスに他の色を追加することで、より幅広い色域を実現できます。

19世紀の大半において、芸術的な色彩理論は科学的理解に遅れをとるか、あるいは一般大衆向けに書かれた科学書、特にアメリカの物理学者オグデン・ルードによる『Modern Chromatics 』(1879年)や、アルバート・マンセル(『Munsell Book of Color』(1915年、マンセル表色系を参照)およびヴィルヘルム・オストワルド(『Color Atlas』(1919年))によって開発された初期の色彩地図帳によって補強された。20世紀初頭には、ドイツのバウハウスで教えたり関わったりした芸術家、特にワシリー・カンディンスキー、ヨハネス・イッテン、ファーバー・ビルレン、ヨーゼフ・アルバースによって大きな進歩が遂げられ、彼らの著作は推測と色彩デザインの原理に関する実証的研究を織り交ぜている。

混色

色彩理論の最も初期の目的の 1 つは、顔料の混合を管理する規則を確立することでした。

伝統的な色彩理論は、「純粋」な色、つまり理想色を基盤としており、それらは物理的世界の属性ではなく、異なる感覚体験によって特徴づけられる。そのため、伝統的な色彩理論の原則にはいくつかの不正確さが残っており、現代の定式化では必ずしも改善されていない。[ 6 ]もう一つの問題は、色の効果を全体論的またはカテゴリー的に記述する傾向である。例えば、「黄色」と「青」の対比は、色彩科学で一般的に考えられている3つの色彩属性(色相、彩度、明度)ではなく、一般的な色として捉えられている。こうした混乱は部分的には歴史的なものであり、色知覚に関する科学的な不確実性から生じた。この不確実性は、芸術的概念が既に定着していた19世紀後半まで解決されなかった。また、色知覚の高度に文脈依存的で柔軟な挙動を、あらゆる視覚媒体によって同等に生成できる抽象的な色感覚で記述しようとする試みからも生じている。

原色

色彩理論では、あらゆる色を混ぜ合わせることができる3つの純粋な原色があると主張しています。これらは、赤、黄、青 ( RYB ) または赤、緑、青 ( RGB ) と見なされることがあります。[ 7 ]表面上は、特定の塗料やインクがこの理想的な性能を満たせないのは、着色剤の不純度または不完全性によるものです。対照的に、現代の色彩科学では、普遍的な原色 (すべての色を生成できる有限の色の組み合わせはない) は認識されておらず、特定の色空間を定義するために原色のみを使用しています。[ 1 ]どの3つの原色も、色域と呼ばれる限られた範囲の色のみを混ぜ合わせることができ、その色域は常に、人間が知覚できる色の全範囲よりも小さく (含まれる色数が少ない) なっています。[ 8 ]原色は、本質的に純粋で異なるため、他の色から作ることはできません。[ 9 ]

補色

色の光の混合において、アイザック・ニュートンの色相環は補色を説明するためによく用いられます。補色とは、互いの色相を打ち消し合い、無彩色(白、灰色、または黒)の光の混合を生み出す色です。ニュートンは、色相環上で正反対の色同士が互いの色相を打ち消すという仮説を提唱しました。この概念は19世紀にさらに徹底的に実証されました。補色の例としては、マゼンタと緑が挙げられます。

ニュートンの色相環における重要な仮定は、「燃えるような」、つまり最も彩度の高い色相が円の外周に位置し、無彩色の白が中心にあるというものでした。そして、2つのスペクトル色相の混合の彩度は、それらの色相を結ぶ直線によって予測され、3つの色の混合は「重心」、つまり3つの三角形の点の重心によって予測される、といった具合です。

減法混色の原色と RYB カラー モデルに基づく従来の色彩理論によれば、黄色と紫、オレンジ色と青、または赤と緑を混ぜると同等の灰色が生成され、画家の補色となります。

原色がうまく機能する理由の 1 つは、使用されている不完全な顔料が傾斜した吸収曲線を持ち、濃度によって色が変わることです。高濃度では純粋な赤である顔料は、低濃度ではマゼンタに似た挙動を示します。これにより、通常は不可能な紫色を作ることができます。同様に、高濃度ではウルトラマリンブルーである青は、低濃度ではシアンに見えるため、緑を混ぜるのに使用できます。クロムレッド顔料は、濃度を下げるとオレンジ色になり、さらに黄色に変わります。前述の青とクロムレッドを非常に低濃度で混ぜて、緑がかった色を作ることさえ可能です。これは、水彩絵の具や染料よりも油絵の具でより効果的に機能します。

古い原色は傾斜した吸収曲線と色素の漏れを利用して機能していましたが、科学的に導き出された新しい原色は、スペクトルの特定の部分における吸収量の制御のみに依存しています。

色調と陰影

顔料を混ぜると、元の色よりも常に暗く、彩度(彩度)が低い色が生成されます。これにより、混ぜ合わせた色は中間色、つまり灰色または黒に近い色に近づきます。光は、明るさ、つまりエネルギーレベルを調整することで明るくしたり暗くしたりできます。絵画では、明度は白、黒、または補色との混合によって調整されます

一部の画家の間では、黒の絵の具を加えて絵の具の色を暗くする(シェードと呼ばれる色を作る)か、白を加えて色を明るくする(ティントと呼ばれる色を作る)のが一般的です。しかし、具象絵画においては必ずしも最善の方法とは限りません。残念なことに、色の色相も変わってしまうからです。たとえば、黒を加えて色を暗くすると、黄色、オレンジ、赤などの色がスペクトルの緑がかったまたは青がかった部分に変わってしまいます。色を暗くするときの別の方法は、反対色または補色(黄緑に紫がかった赤を加えるなど)を使って色相を変えずに中和し、加色が元の色より暗い場合は暗くすることです。白を加えて色を明るくすると、赤やオレンジと混ぜたときに青に変わってしまうことがあります。色を明るくする場合、少量の隣接色を追加して混合色の色相を元の色と一致させることで、この色相の変化を修正できます (たとえば、赤と白の混合色に少量のオレンジ色を追加すると、この混合色がスペクトルの青の端に向かってわずかにシフトする傾向が修正されます)。

スプリットプライマリーパレット

スプリットプライマリーパレットは、誤解に基づいて、従来の原色である赤、黄、青を混ぜ合わせたときに生じる不満足な結果を説明しようとするカラーホイールモデルです

画家たちは長い間、赤、黄、青を原色とみなしてきた。しかし実際には、これらの色から生成される混合色の中には彩度の強度が欠けているものがある。より効果的な原色のセットを採用するのではなく、[ 10 ]分割原色理論の支持者は、この彩度の欠如を、不純物の存在、絵の具内の微量の他の色、または理想的な原色から隣接した色のいずれかへの偏りによって説明する。たとえば、すべての赤い絵の具は青か黄色に染まっている、または青か黄色に偏っていると言われ、すべての青い絵の具は赤か緑に、すべての黄色の絵の具は緑かオレンジに染まっていると言われる。これらの偏りによって、補色のセットを含む混合色が生成され、結果として得られる色が暗くなると言われている。スプリットプライマリー理論によれば、鮮やかな混色を得るには、色相環上で混合する色の方向にバイアスが両方ともある2つの原色を用いる必要がある。例えば、緑にバイアスのある青と緑にバイアスのある黄色を混ぜ合わせると、鮮やかな緑ができる。この論理に基づき、スプリットプライマリー理論の支持者は、高彩度の幅広い色域を混合するには、各原色について「クール」と「ウォーム」と呼ばれる2つのバージョンが必要であると結論付けている。 [ 11 ] [ 12 ]

実際、色の知覚される偏りは、不純物によるものではありません。むしろ、特定の着色剤の外観はその化学的および物理的特性に固有のものであり、その純度は、私たちが恣意的に抱く理想的な色相の概念に適合しているかどうかとは無関係です。さらに、色域を最適化する原色の正体は、人間の色覚の生理学的特性によって決定されます。人間が知覚する完全な色域を得るために三原色の塗料を混ぜ合わせることはできませんが、高彩度の混合が求められる場合、赤、黄、青は適切な選択ではありません。これは、絵画が減法混色プロセスであり、赤と青は原色ではなく二次色であるためです。

原理的には欠陥があるものの、[ 13 ]スプリットプライマリシステムは、推奨される青寄りの赤と緑寄りの青の位置が、それぞれマゼンタとシアンの近似色で埋められることが多く、オレンジ寄りの赤と紫寄りの青が二次色として機能し、混合可能な色域がさらに広がる傾向があるため、実際には成功する可能性がある。

このシステムは、色相環上で互いに近い色同士が混ざり合うほど、より鮮やかな混合色を生み出すというニュートンの幾何学的法則を簡略化したものです。しかし、2つの原色から生成される混合色は、2つの二次色から生成される混合色よりもはるかに彩度が高くなります。これは、色相環上で2つの原色が同じ距離に離れているにもかかわらずです。これは、混合色の結果を予測する際の円形モデルの限界を示しています。例えば、マゼンタとシアンのインクまたは絵の具を混ぜると鮮やかな青や紫が生成されますが、赤と青のインクまたは絵の具を混ぜると、マゼンタとシアンを隔てる角度距離が赤と青を隔てる角度距離と同じであるにもかかわらず、より暗い紫や紫が生成されます。

色のコントラスト

ミシェル・ウジェーヌ・シュヴルールは1839年に著した『色彩の調和とコントラストの原理』[ 14 ]の中で、色のコントラストの法則を提唱しました。空間的または時間的に一緒に現れる色は、他の色の補色と混ざったかのように変化し、機能的にそれらの間の色のコントラストを高めると述べています。例えば、青い背景に置かれた黄色の布は、オレンジ色がかった色に見えます。これは、オレンジが青の補色だからです。シュヴルールは3種類のコントラストを定式化しました。[ 14 ]

- 同時対比、つまり2つの色を並べて見た場合に現れる対比

- 逐次対比、色を見た後に無彩色の背景に残る残像

- 混合コントラスト、別の色に残像が残るため

暖色と寒色

「暖色」と「寒色」の区別は、少なくとも18世紀後半から重要視されてきました。[ 15 ]この違い(オックスフォード英語辞典の語源によると)は、風景の光におけるコントラスト、すなわち日光や夕焼けに関連する「暖色」と、灰色や曇りの日に関連する「寒色」とのコントラストに関係しているようです。暖色は赤から黄色、茶色、黄褐色を含む色相を指すことが多く、寒色は青緑から青紫、そしてほとんどの灰色を含む色相を指すことが多いと言われています。この極性を固定する色については歴史的に意見の相違がありますが、19世紀の資料では、コントラストのピークは赤橙色と緑がかった青の間であるとされています。[注 1 ]

色彩理論では、このコントラストが知覚的および心理的にどのような効果をもたらすかが説明されています。絵画では、暖色は前進したり、より活発に見えたりすると言われており、寒色は後退する傾向があります。インテリアデザインやファッションにおいて、暖色は鑑賞者を興奮させたり刺激したりするのに対し、寒色は落ち着きやリラックス感を与えると言われています。[ 16 ]これらの効果のほとんどは、それが現実である限り、暖色系の顔料は寒色系の顔料に比べて彩度が高く明度が低いことに起因しています。茶色は暗く、彩度が低い暖色系であり、視覚的に活発であったり、心理的に刺激的であると考える人はほとんどいません。

色の調和と配色

「心地よい感情反応を引き起こす色は調和していると言われる」と示唆されています。[ 17 ]しかし、色彩の調和は複雑な概念です。なぜなら、人間の色彩に対する反応は感情的かつ認知的であり、感情的な反応と判断を伴うからです。したがって、色彩に対する反応と色彩の調和という概念は、様々な要因の影響を受けます。これらの要因には、個人差(年齢、性別、個人の好み、感情状態など)だけでなく、文化、サブカルチャー、社会的な差異も含まれ、これらは色彩に対する条件付けや学習による反応を引き起こします。さらに、文脈は常に色彩に対する反応と色彩の調和という概念に影響を与え、この概念は、人間の色彩に対する反応に影響を与える可能性のある時間的要因(トレンドの変化など)や知覚的要因(同時対比など)の影響を受けます。以下の概念モデルは、この21世紀の色彩の調和へのアプローチを示しています。

ここで、色彩調和とは、色(Col 1, 2, 3, …, n)と、色に対する肯定的な美的反応に影響を与える要因(年齢、性別、性格、感情状態などの個人差( ID )、文化的経験( CE)、設定や周囲の照明を含む一般的な文脈(CX)、介在する知覚効果(P )、および一般的な社会動向の観点から見た時間の影響(T )との相互作用の関数(f)である。 [ 18 ]

さらに、人間は約230万色の異なる色を認識できることを考えると、[ 19 ]色の組み合わせの数は事実上無限であり、色の調和を予測する公式は根本的に不健全であるということが示されている。[ 20 ]それにもかかわらず、多くの色彩理論家は、肯定的な美的反応または「色の調和」を予測または特定することを目的として、色の組み合わせに関する公式、原則、またはガイドラインを考案してきた。

色相環モデルは、色の組み合わせのガイドラインや色同士の関係を定義するための基礎としてしばしば用いられてきました。理論家や芸術家の中には、補色を並置すると強いコントラスト、視覚的な緊張感、そして「色の調和」が生まれると考える人もいます。一方、類似色を並置すると肯定的な美的反応が引き出されると考える人もいます。色の組み合わせのガイドライン(または公式)によると、色相環モデル上で隣り合う色(類似色)は単色またはモノクロームの色彩体験を生み出す傾向があり、一部の理論家はこれを「単純な調和」と呼んでいます。[ 21 ]

さらに、スプリット・コンプリメンタリー配色は通常、修正された補色対を表し、「真の」第2色ではなく、その周囲の類似色相の範囲が選択されます。例えば、赤のスプリット・コンプリメンタリーは青緑と黄緑です。トライアド配色は、色相環モデル上でほぼ等距離にある任意の3色を採用します。FeisnerとMahnkeは、色の組み合わせに関するより詳細なガイドラインを提供している多くの著者の1人です。[ 22 ] [ 23 ]

色の組み合わせに関する公式や原則は、ある程度の指針にはなるものの、実用性には限界があります。これは、状況、設定、文脈において、色がどのように知覚されるかは、文脈的、知覚的、そして時間的要因の影響を受けるためです。こうした公式や原則は、ファッション、インテリア、グラフィックデザインにおいては有用かもしれませんが、見る人や消費者の嗜好、ライフスタイル、そして文化的規範に大きく左右されます。

黒と白は、他のほとんどの色と「うまく」組み合わせられることが昔から知られています。黒は、組み合わせる色の 見かけ上の彩度や明度を低下させ、白はすべての色相を同等の効果で引き立てます。

色の象徴

伝統的な色彩理論の主要な基盤は、色が重要な文化的象徴性を持ち、あるいは不変で普遍的な意味を持つということです。古代ギリシャの哲学者たちの時代から、多くの理論家が色の連想を考案し、特定の含意のある意味を特定の色に結び付けてきました。[ 24 ]しかし、含意のある色の連想や色の象徴性は文化に縛られる傾向があり、文脈や状況によっても異なる場合があります。例えば、赤は刺激的、刺激的、官能的、ロマンチック、女性的といった様々な含意と象徴的な意味を持ち、幸運の象徴として、また危険の合図としても機能します。このような色の連想は学習される傾向があり、個人や文化の違い、文脈、時間、知覚要因に関係なく必ずしも成立するとは限りません。[ 25 ]色の象徴性や色の連想は存在しますが、それらの存在は色彩心理学や色に治療効果があるという主張を裏付ける証拠にはならないことに注意することが重要です。[ 26 ]

参照

注記

参考文献

- ^ a bマケボイ、ブルース. 「色彩理論」 .ハンドプリント. 2024年2月8日閲覧

- ^シャストリ、バブラル(2025年4月16日)「第23章『衣装とメイク』」「 . Wisdomlib . Motilal Banarasidass . 2025年4月16日閲覧。

- ^ Smithson, HE; Dinkova-Bruun, G.; Gasper, GEM; Huxtable, M.; McLeish, TCB; Panti, CP (2012). 「13世紀の3次元色空間」 . J. Opt. Soc. Am. A . 29 ( 2): A346– A352. Bibcode : 2012JOSAA..29A.346S . doi : 10.1364/josaa.29.00A346 . PMC 3287286 . PMID 22330399 .

- ^キルヒナー、E. (2013). 「中世イスラムにおける色彩理論と色彩秩序:レビュー」.色彩研究・応用. 40 (1): 5–16 . doi : 10.1002/col.21861 .

- ^ Marriott, FHC (2014) [1962 (印刷)], 「色覚:入門」 , The Visual Process , Elsevier, pp. 219– 229, doi : 10.1016/b978-1-4832-3089-4.50021-2 , ISBN 978-1-4832-3089-4、2025年3月2日閲覧

{{citation}}: CS1 maint: ISBNによる作業パラメータ(リンク) - ^ 「手形:色彩表現の属性」 www.handprint.com 、2021年7月31日閲覧

- ^ 「色彩理論」ジョージ・メイソン大学 (mason.gmu.edu) 。 2025年12月22日閲覧。

色彩理論はもともと、赤、黄、青の三原色に基づいて形成されました。これらの色は、他のすべての色と混ぜ合わせることができると考えられていました。

- ^ 「伝統と現代の色彩理論 パート1:現代の色彩理論」 。 2021年10月15日閲覧。

- ^ 「3つの基本原色|加法混色と減法混色」 2024年2月28日。 2025年1月10日閲覧。

- ^ベアード、クリストファー・S. 「物理学准教授」。驚くべき答えを持つ科学の質問。ウェスト・テキサスA&M大学。 2024年6月12日閲覧。

- ^ Kemp, Will (2011年8月27日). 「色の混合における隠れた色合い」 . willkempartschool.com . ウィル・ケンプ・アートスクール. 2023年10月15日閲覧。

- ^ Short, Susie (2022年7月21日). 「分割プライマリカラーパレットの使い方」 . danielsmith.com . ダニエル・スミス. 2023年10月15日閲覧。

- ^ルカリエロ、ジョアン、ナフ、デイビッド。「生徒の学習に関する代替概念(誤解)を克服するにはどうすればいいか?心理科学の教育学習モジュールへの応用」 APA.org 、アメリカ心理学会。 2024年8月12日閲覧。

- ^ a bシュヴルール、ミシェル・ユージェーヌ (1839)。コントラストを同時に表現します。

- ^ "色温度" . handprint. 2009年4月19日. 2011年6月9日閲覧。

- ^ Singh, Satyendra (2006-01-01). 「色がマーケティングに与える影響」 . Management Decision . 44 (6): 783– 789. doi : 10.1108/00251740610673332 . ISSN 0025-1747 .

- ^ Burchett, KE (2002). 「色の調和」.色の研究と応用, 27 (1), pp. 28–31.

- ^ O'Connor, Z. (2010). 「色彩の調和の再考」.色彩研究と応用, 35 (4), pp. 267–273.

- ^ Pointer, MR & Attridge, GG (1998). 「識別可能な色の数」. Color Research and Application , 23 (1), pp. 52–54.

- ^ Hard, A. & Sivik, L. (2001). 「色の組み合わせの理論 - NCS色彩順序システムに関連する記述モデル」『色の研究と応用』 26(1), pp. 4–28.

- ^ガラウ、アウグスト (1993)。カラーハーモニー。シカゴ大学出版局。 p. 7.ISBN 0226281965。

- ^フェイスナー、EA (2000).『色彩:芸術とデザインにおける色の使い方』ロンドン:ローレンス・キング

- ^ Mahnke, F. (1996).色彩、環境、そして人間の反応. ニューヨーク: John Wiley & Sons.

- ^ベンソン、JL(2000)「ギリシャ色彩理論と四元素」図を除いた全文。

- ^ベラントーニ、パティ (2005). 『紫なら誰かが死ぬ』エルゼビア、フォーカル・プレス. ISBN 0-240-80688-3。

- ^ O'Connor, Z. (2010). 「色彩心理学とカラーセラピー:買主の責任」.色の研究と応用

外部リンク

- コロラド大学ボルダー校による色彩理論の理解 – Coursera

- Handprint.com: 色彩– 色彩知覚、色彩心理学、色彩理論、色彩混合に関する総合サイト

- 色の次元- デジタル/伝統的メディアを使用するアーティストのための色彩理論