The predecessors to the contemporary Army of India were many: the sepoy regiments, native cavalry, irregular horse and Indian sapper and miner companies raised by the three British presidencies. The Army of India was raised under the British Raj in the 19th century by taking the erstwhile presidency armies, merging them, and bringing them under the Crown. The British Indian Army fought in both World Wars.

|

| History of science and technology in the Indian subcontinent |

|---|

| By subject |

The armed forces succeeded the military of British India following India's independence in 1947. After World War II, many of the wartime troops were discharged and units disbanded. The reduced armed forces were partitioned between India and Pakistan. The Indian Armed Forces fought in all four wars against Pakistan, and two wars against People's Republic of China in 1962 and 1967. India also fought in the Kargil War with Pakistan in 1999, the highest altitude mountain warfare in history.[1]

| Indian Armed Forces of the  Government of India Government of India  |

|---|

|

| Ministry |

| Executive departments |

| Staff |

| Military departments |

|

| Military services |

| Paramilitary services |

| Organisations |

| History |

|

India portal India portal |

The Indian Armed Forces have participated in several United Nations peacekeeping operations, and are presently the second largest contributor of troops to the peacekeeping force.

-

Indian warrior in Armor by Edwin Lord Weeks.

-

古代インドのアンテナ剣。金属細工、紀元前1500~500年。

-

古代インドの斧の刃、紀元前1500~1000年。

インダス文明

インダス文明からは、厚く高い壁を持つ要塞都市が発掘されています。バナワリは、世界で最も古い堀が発見された遺跡の一つです。これらの砦には、方形と円形の稜堡があり、高台に建設された城塞があります。[2]モヘンジョ・ダロやドーラビラなどの遺跡は、厚く高い壁を持つ青銅器時代のインドの要塞の優れた例を示しています。壁は焼成レンガで作られており、場所によっては、底まで達することなく25フィート(7.5メートル)続く堅固な日干しレンガの土塁が発見されています。[3]デサルパルやドーラビラなどの遺跡からは、巨大な石造りの要塞が発見されており、アクロポリスは高い直立壁で広範囲に要塞化され、城壁と門が備えられています。[4] [5]

アフガニスタンのショルトゥガイでは、複合弓を射る兵士を描いたインダス時代の印章が発掘されました。これは、インダス時代の人々が、古代インドのレリーフに描かれるずっと以前から複合弓に親しんでいたことを示しています。モヘンジョ・ダロから出土した別の銅印章には、複合弓を手に持った角のある狩人が描かれています。[6]

-

カリバンガンの要塞壁と四角い要塞、インド、ラジャスタン州、紀元前 2500 年。

ヴェーダとマハージャナパダ時代

シナウリの墓地の発掘調査では、紀元前2000年から1800年頃の銅製の剣、兜、戦車が発見され、銅青銅器時代(紀元前2000年~紀元前1200年)にこの地域にヴェーダの宗教を信仰していたインド・アーリア人の戦士が存在していたことを示唆している。 [7]

インド・アーリア人のリグ・ヴェーダ諸部族は、王(ラージャ)に率いられ、互いに、そして他の部族と戦争を繰り広げました。彼らは青銅製の武器と、馬(アシュヴァ)に引かれた車輪付き戦車(ラタ)を用いていました。これらはリグ・ヴェーダに詳しく記されています。牛の襲撃や戦闘で得られた戦利品の大部分は、部族の長に与えられました。戦士たちはクシャトリヤ・ヴァルナに属していました。そのような戦いの最古の例は、リグ・ヴェーダに「十王の戦い」として記されています。

リグ・ヴェーダ時代(鉄器時代)以降のヴェーダ時代(紀元前1100年頃~紀元前500年)に遡るヴェーダおよびその他の関連文献には、インドにおける軍隊に関する最古の文献が含まれています。戦象の最も古い使用はこの時代に遡り、ヴェーダのサンスクリット賛歌の中にもこの動物が言及されています。[8]

ヒンドゥー教の二大叙事詩、『ラーマーヤナ』と『マハーバーラタ』は、台頭するマハージャナパダ間の争いを中心とし、軍隊の編成、戦争理論、そして秘伝の兵器について言及しています。戦車、戦象、さらには神話上の空飛ぶ機械(ヴィマーナ)を用いた常備軍についても論じられています。『ラーマーヤナ』はアヨーディヤーの城塞を詳細に描写しています。 『マハーバーラタ』はクルクシェートラ戦争で用いられたチャクラヴュハなど、様々な軍事技術について記述しています。

インドの王朝

シャイシュナガ王朝

拡張主義を唱えたビンビサーラ王は、現在の西ベンガル地方にあるアンガを征服し、マガダ国の首都ラージャグリハの軍備を強化しました。アジャータシャトルは、ガンジス川を渡ってリッチャヴィ朝を攻撃するため、マガダ国の新たな首都パタリプトラに新たな砦を築きました。ジャイナ教の文献には、彼が2つの新兵器、すなわちカタパルトと、現代の戦車にたとえられる[誰によって? ]振り回されるメイスを備えた幌馬車を使用したと記されています。

ナンダ王朝

ナンダ王朝は紀元前4世紀、古代インドのマガダ国に起源を持ちます。ナンダ王朝が支配した帝国は、最大時には東はベンガルから西はパンジャーブ、南はヴィンディヤ山脈まで広がりました

紀元前327年、アレクサンダー大王はパンジャーブへの侵攻を開始しました。タキシラの支配者アンビ王は、都市をアレクサンダーに明け渡しました。アレクサンダーはヒュダスペスの戦い(326年)でインド王ポロスと壮絶な戦いを繰り広げました。勝利を収めたものの、度重なる戦闘で疲弊しきっていた将軍や兵士たちの圧力により、アレクサンダーは撤退を決意し、遠征を中止しました。

マウリヤ帝国

セレウコス朝の使節を務めたメガステネスによると、チャンドラグプタ・マウリヤは3万の騎兵、9000頭の軍象、60万の歩兵からなる軍隊を築きました。チャンドラグプタはインド亜大陸の大部分を征服し、アラビア海からベンガル湾に至る帝国を築きました。その後、セレウコス1世ニカトール率いるヘレニズム時代のセレウコス朝を破り、インダス川の西側の地域を征服しました。その後、南に進軍し、現在の中央インドの大部分を支配しました。彼の軍隊は6つの議長によって統治され、陸軍の4つの兵科(歩兵、騎兵、戦象、戦車)それぞれに1つずつ、海軍に1つ、兵站と補給に1つずつ配置されました

当時の歩兵は、竹製の長弓と、おそらくカンダに似た片手または両手持ちのブロードソードで武装するのが一般的でした。他の歩兵は、動物の皮で作られた大きなタワーシールドと槍や投げ槍で武装することもありました。騎兵は槍を携行しました。象は、時にはハウダー(インドの発明[10]とされる)を装着して騎乗し、象使いが首に象を巻き付けました。この頃には戦車は明らかに衰退していましたが、その威信ゆえに軍隊に残されました。

紀元前185年、最後のマウリヤ朝皇帝はマウリヤ軍の 将軍プシュヤミトラ・シュンガによって暗殺された。

春画帝国

シュンガ時代は戦争と紛争が特徴的でした。彼らはカリンガ族、サータヴァーハナ族、インド・ギリシア人、そしておそらくパンチャーラ族やマトゥラー族とも戦争を繰り広げたことが知られています。

シュンガ王国とインド・ギリシア王国との戦争の規模は、この時代の歴史において大きな意味を持つ。紀元前180年頃、インド・ギリシア王国のバクトリア王デメトリオス1世はカーブル渓谷を征服し、トランスインダス川流域まで進出したとされる。インド・ギリシア王国のメナンドロス1世は、他のインドの君主たちと共にパータリプトラへの遠征に参加、あるいは指揮したとされているが、その遠征の正確な内容や成功についてはほとんど知られていない。これらの戦争の最終的な結果は依然として不明である。

プシュヤミトラは2度のアシュヴァメーダ・ ヤグナを行ったと記録されており、シュンガ朝の碑文はジャランダルまで遡ります。『ディヴィヤヴァダナ』などの経典には、彼の支配がさらに遠くパンジャブ地方のシアルコートまで及んでいたことが記されています。さらに、マトゥラは失われたものの、紀元前100年頃にシュンガ朝によって奪還されました(あるいは他の土着の支配者によって奪還されました。アルジュナヤナ朝(マトゥラ地域)とヤウデーヤ朝は、軍事的勝利を貨幣に記しています(「アルジュナヤナ朝の勝利」、「ヤウデーヤ朝の勝利」)。また、紀元前1世紀には、トリガルタ朝、アウドゥンバーラ朝、そして最後にクニンダ朝も独自の貨幣を鋳造し始めました)。インド北西部におけるギリシャ人とシュンガ族との戦いの記述は、カーリダーサの戯曲『マーラヴィカーグニミトラ』にも見られる。この戯曲は、インダス川におけるギリシャ騎兵とプシュヤミトラの孫ヴァスミトラとの戦いを描いており、インド人がギリシャ人を破り、プシュヤミトラがアシュヴァメーダ・ヤグナを無事に完了したとされている。

ヘリオドロスの柱に記録されているように、インド・ギリシャ人とシュンガ人は紀元前 110 年頃に和解し、外交使節を交換したようです。この柱には、ヘリオドロスという名のギリシャ大使がインド・ギリシャ王アンティアルキダスの宮廷から、インド中部のヴィディシャにあるシュンガ王バガバドラの宮廷に派遣されたことが記されています。

黄金時代

特に弓術、そして一般的に武術に関するインドの古典文献は、ダヌルヴェーダとして知られています。このジャンルの古典のいくつかはこの時代に遡ります

サータヴァーハナ王朝

プラーナ文献のいくつかの解釈によると、サータヴァーハナ家はアーンドラ・ジャーティ(部族)に属し、ダクシナパタ(南部地域)に帝国を築いた最初のデカン高原王朝であった。サータヴァーハナ朝(アーンドラ、シャリヴァハンとも呼ばれる)は紀元前200年頃、現在のテランガーナ州、アーンドラ・プラデーシュ州、マハーラーシュトラ州で勢力を伸ばし、約400年間その座に君臨した。現在のテランガーナ州、マハーラーシュトラ州、マディヤ・プラデーシュ州、チャッティースガル州、オリッサ州、ゴア州、カルナータカ州、アーンドラ・プラデーシュ州のほぼ全域がサータヴァーハナ朝の支配下にあった。最初の首都はコティ・リンガラと、当時プラティシュターンと呼ばれていたパイタンであった。

王朝の創始者シムカは、マハーラーシュトラ、マールワー、マディヤ・プラデーシュ州の一部を征服した。彼の後継者で弟のカーンハ(またはクリシュナ)はさらに王国を西と南に拡張した。彼の後を継いだのはサタカルニ1世で、北インドのシュンガ王朝を破った。彼の後継者であるガウタミプトラ・サタカルニは、侵略してきたインド・スキタイ人、インド・パルティア人、インド・ギリシア人を破った。彼の帝国は南はバナヴァシまで拡張し、マハーラーシュトラ、コンカン、サウラーシュトラ、マールワー、西ラージャスターン、ヴィダルバを含んでいた。後に、サタヴァーハナの支配者はこれらの領土の一部を失った。サタヴァーハナの勢力はヤグナ・シュリ・サタカルニの治世下で短期間復活したが、彼の死後衰退した。

マハメーガヴァーハナ王朝

マハメーガヴァハナ王朝は、マウリヤ朝衰退後のカリンガ王国を統治した古代王朝です。王朝の3代目君主であるカーラベーは、紀元初頭に一連の遠征でインドの大部分を征服しました。カーラベーによってカリンガ王国の軍事力は復活しました。カーラベーの将軍の指揮下で、カリンガ王国は当時のシムハラ(スリランカ)、ビルマ(ミャンマー)、シャム(タイ)、ベトナム、カンボジャ(カンボジア)、ボルネオ、バリ、サムドラ(スマトラ)、ヤワドヴィパ(ジャワ)と結ぶ交易路を有し、強力な海上勢力を有していました。

カラベーは、マガダ国、アンガ国、サータヴァーハナ国、そしてパンディヤ王国の南インド地域に対する数々の遠征を成功させ、カリンガ王国をガンジス川とカーヴェーリ川まで拡大しました。カリンガ王国からの植民者は、スリランカ、ビルマ、モルディブ、そして東南アジアの海域に定住しました。このため、今日でもマレーシアではインド人はケリンと呼ばれています。

カラベカに関する主要な情報源は、オリッサ州ブヴァネーシュワール近郊のウダヤギリ丘陵の洞窟に刻まれた、有名な17行の岩刻碑文「ハーティグンパー」である。碑文によると、彼はマガダ国のラージャグリハを攻撃し、インド・ギリシア王デメトリオス3世エウカエロスを破り、マトゥラーへ退却したとされている。

グプタ王朝

シヴァ・ダヌール・ヴェーダはグプタ朝の軍事力について論じている。グプタ朝は、それ以前のインド帝国に比べて装甲戦象への依存度が低かった。戦車の使用はグプタ朝の時代には大幅に減少していた。ギリシア人、スキタイ人、その他の侵略者に対して戦車があまり役に立たなかったためである。グプタ朝は弓騎兵を巧みに用いており、貨幣にもそれが表れているように、弓騎兵は軍隊の威信をかけた武器となった。鎖帷子を身にまとい、メイスと槍を装備した重騎兵は、敵の戦列を崩すために突撃を仕掛けたであろう。

彼らは以前の時代と同様の歩兵部隊も運用していました。弓兵は竹製または金属製の長弓を持ち、金属製の矢頭を持つ長い竹製の矢を放ちました。装甲象に対しては鉄製の矢頭が使用されました。また、火矢も使用されることがありました。弓兵は、盾、槍、長剣を装備した歩兵に守られることが多かったです。グプタ朝は海軍も保有しており、地域の海域を支配していました。

サムドラグプタは治世初期にアヒチャトラ王国とパドマーヴァティ王国を占領した。後にコータ王国を征服し、マルヴァス族、ヤウデーヤ族、アルジュナヤナ族、マドゥラ族、アビラ族の部族を攻撃した。また、クシャーナ朝の残党も征服した。380年に死去するまでに、20以上の王国を征服した。

4世紀のサンスクリット詩人カリダサは、チャンドラグプタ2世がインド国内外で約21の王国を征服したと記しています。東西インドへの遠征を終えた後、彼は北進し、パラシカ族[12]を征服し、続いてオクサス渓谷の西と東にそれぞれ居住していたフナ族とカンボジャ族[13]を征服しました。グプタ朝は彼の治世下、西ローマ帝国が衰退していた時代に、世界で最も強大な帝国でした。

スカンダグプタは、北西から侵攻してきたインド・エフタル族、あるいは白フン族に直面した。スカンダグプタは父の治世中にフン族と戦い、帝国全土で偉大な戦士として称えられていた。455年にフン族の侵攻を鎮圧し、その侵攻を食い止めることに成功したが、戦争の費用は帝国の資源を枯渇させ、衰退の一因となった。

古典時代

ハルシャ帝国

ハルシャ皇帝(606~647年)は、北インドを40年以上支配したハルシャ帝国を統治しました。彼の父はタネーシュワール王で、フン族との戦争で成功を収めていました。ハルシャはインド全土を征服する計画を立て、30年間戦争を続け、かなりの成功を収めました。612年までに彼は大軍を築き上げ、ナルマダ川までの北インドのほぼ全域を征服しました。620年にはデカン高原に侵攻しましたが、プラケーシン2世によって撃退されました

チャルキヤ朝とパラヴァ朝

南インドでは、チャルキヤ朝とパッラヴァ朝が勢力を伸ばしました。チャルキヤ朝の王プラケーシン2世の領土拡大は、アルーパ族、ガンガー族、その他に対する小規模な遠征から始まりました。彼はパッラヴァ朝の王マヘンドラヴァルマンを破り、チェーラ族とパンディヤ族を征服しました。彼の最大の軍事的功績は、ハルシャ・ヴァルダナ(ハルシャとも呼ばれる)の敗北でした。この敗北により国庫は枯渇し、領土拡大の試みは終結を余儀なくされました。

パッラヴァ朝のナラシンハヴァルマン王は、プラケーシン2世に敗れたマヘンドラヴァルマン王の復讐を誓った。彼は将軍パランジョティ率いる軍を率いてヴァタピに侵攻し、642年にプラケーシン2世を殺害してチャルキヤ朝を破った。チャルキヤ朝とパッラヴァ朝の衝突は1世紀にわたり続き、740年にチャルキヤ朝のヴィクラマーディティヤ2世がパッラヴァ朝に対して決定的な勝利を収めた。ラーシュトラクータ朝は750年にチャルキヤ朝を倒した。970年代には、タイラパ2世がラーシュトラクータ朝を倒し、グジャラートを除くチャルキヤ朝の大半を回復した。この時代のチャルキヤ朝は、カリャニを首都としていたことから、カリャニ・チャルキヤ朝として知られている。彼らはチョーラ朝と断続的に衝突した。

チョーラ朝

チョーラ朝はインド亜大陸で初めて海軍を維持し、それを用いて海外に領土を拡大した君主でした。ヴィジャヤラヤ・チョーラ朝はパッラヴァ朝を破り、タンジャーヴールを占領しました。10世紀初頭、チョーラ朝の王パランタカ1世はパンディヤ朝の王マラヴァルマン・ラージャシムハ2世を破り、スリランカに侵攻しました。ラーシュトラクータ朝の王クリシュナ3世は、 949年頃に パランタカ1世の息子ラージャディティヤを破り、殺害しました

ウッタマ・チョーラは970年から985年まで統治した。碑文によると、少なくとも彼の時代からチョーラ朝の戦士は腰に甲冑を着用していた。そのため、ある連隊はニヤヤム・ウッタマ・チョーラ・テリンダ・アンダラカッタラール(何語で「ニヤヤム・ウッタマ・チョーラ・テリンダ・アンダラカッタラール」)と呼ばれていた。パルヴェッタライヤル・マラヴァン・カンダナールは、ウッタマとその前任者であるスンダラの下で将軍を務めた。

ラージャラージャ・チョーラは、カンダルール戦争でチェーラ族を征服し、軍歴を開始した。彼はパンディヤ族の支配者アマラ・ブジャンガ、ヴィジンジャムの町、およびスリランカの一部を占領した。治世第14年(998~999年)、彼はマイソールのガンジス川、ベラリと東マイソールのノーランバ、タディガイパディ、ヴェンギ、クールグ、デカンのパンディヤ族とチャルキヤ族を征服した。次の3年間で、彼は息子のラージェンドラ・チョーラ1世の助けを借りて、キーロンと北のカリンガ王国を従わせた。ラージェンドラは後にスリランカの征服を完成し、ガンジス川を渡り、カリンガを越えてベンガルに進軍した。彼は大規模な海軍遠征隊を派遣し、ジャワ、マレー、スマトラの一部を占領した。チョーラ朝は西からは ホイサラ朝、南からはパンディヤ朝によって滅ぼされた。

グルジャル・プラティハラ族、パラス族、ラシュトラクタ族

アラブの学者スライマンは、ラーシュトラクータ王朝の皇帝を9世紀の世界四大王の一人と評しました。[14] 9世紀半ば、デーヴァパーラ率いるパーラ朝はグルジャラ・プラティハーラ朝を攻撃し、征服しました。ミヒル・ボージャ率いるプラティハーラ朝とその同盟軍は、デーヴァパーラの死後、 ナラヤン・パーラを破りました。

ボージ率いるグルジャル・プラティハラ家とクリシュナ2世率いるラーシュトラクタ家の間では多くの戦いがあり、結果はまちまちでした。ラシュトラクタ王インドラ3世がカナウジを攻撃したとき、ミヒル・ボージの後継者であるマヒパラ1世は逃亡した。彼は後に戻ってきました。

アル・マスーディーは、マヒパーラ王の統治下、915年にプラティハーラ朝が西ではイスラム教徒、南ではラーシュトラクータ朝と戦争状態にあり、グルジャル・プラティハーラ朝にはそれぞれ約8万人の軍隊が4つあったと記している。

アラブによるシンド征服

712年、アラブの将軍ムハンマド・ビン・カシム・アル・サカフィ(アラビア語: محمد بن قاسم)(695年12月31日頃 - 715年7月18日)が、インダス川流域(インド分割後、現在のパキスタン)を主としたシンド王国を攻撃し、征服した。その頃、シンドはライ朝のラージャ・ダーヒルによって統治されており、この王朝はアラブと戦争状態にあった。712年までに数回のアラブの侵略を撃退したものの、この時は地元の仏教徒の支援を失い、シンドは占領され、インドにおけるイスラム教基盤の第一歩が踏み出された。カズィ・イスマーイール著『チャチ・ナーマ』(シンド語: چچ نامو )では、これらの出来事について簡単に論じている。しかし、チャルキヤ朝の南インド皇帝ヴィクラマーディティヤ2世とプラティハーラ朝は、インドにおけるカリフ制侵攻(西暦738年)の際に、東進を試みた アラブ人を打ち破った。

インドの碑文はこの侵略を裏付けているが、アラブ人の勝利はグジャラートの小さな国家に対してのみ記録されている。碑文には、アラブ人が2か所で敗北したことも記されている。グジャラートへ南下した南軍は、ナヴサリで、アラブ人を倒すために将軍のプラケーシンを派遣したチャルキヤ朝の南インド皇帝ヴィクラマーディティヤ2世に敗れた。東へ進んだ軍はアヴァンティに到達し、その支配者であったグジャラート・プラティハーラのナーガバータ1世 が侵略者を完膚なきまでに打ち負かした。アラブ軍はインドで実質的な利益を得ることができず、インドでのカリフ制戦争(730年)では、アラブ軍はインド王たちに大敗した。その結果、アラブ人の領土は現在のパキスタンのシンド州に限定された。

ガズナ朝の侵攻

11世紀初頭、ガズナ朝のマフムードはアフガニスタンとパキスタンの北西国境にあったラージプート ・ヒンドゥー・シャーヒー王国を征服し、北インドへの侵攻によってプラティハーラ王国は弱体化し、王国は大幅に縮小してチャンデーラ朝の支配下に入った。マフムードはグジャラートのソムナートの寺院など北インド各地の寺院を略奪したが、恒久的な征服地はパンジャーブに限られていた。11世紀初頭には、マールワーのパラマーラ朝の支配者で博学者のラージャ・ボージ王も治世を送った。[15]ガズナ朝はその後、多くの地方のヒンドゥー王朝によって撃退され、その中でヴィグラハーラジャ4世率いるチャウハーン朝が重要な役割を果たしたことが知られている。

中世

デリー・スルタン朝

ハルジー朝下のデリー・スルタン朝は、モンゴル帝国による幾度もの侵略を撃退しました。アラウッディーン・ハルジーに仕える将軍、ザファル・ハーンは1297年、ジャランダル近郊でモンゴル軍を破りました。1299年、ザファル・ハーンは20万人のモンゴル軍と戦いましたが、その過程で命を落としました。スルタン朝は、マハラナ・ハンミール率いるメーワール王朝と、 南にヴィジャヤナガル帝国を建国したハリハラとブッカの二重の抵抗に直面し、衰退しました数々の内部反乱と強力なメーワーリ・ラージプート王ラーナ・サンガの台頭により崩壊しつつあった帝国を統治していた最後のスルタン、イブラヒム・ローディーは、1526年の第一次パーニーパットの戦いでバーブルの軍と戦って死亡し、スルタン制は終わりを告げ、ムガル帝国の建国への道を開いた。

ラージプート族

バーブルがイブラヒム・ローディーに勝利した後、メーワール王国の君主ラーナ・サンガは2万人のラージプート連合軍を率いてバーブルを倒し、デリーを占領しようとした。ラージプート軍はバヤナの戦いでムガル帝国とアフガン帝国の連合軍を破った。ムガル帝国は優れた砲兵力を有しており、ラージプートの騎兵隊に勝利したが、ムガル帝国が勝利したのは、将軍トマールがラーナ・サンガを裏切り、カーヌアの戦い(1527年3月16日)でバーブルに敗北したときだけだった。ラーナ・サンガの息子でバーブルの孫であるアクバル・ウダイ・シング2世の治世中、メーワール王国の首都チットールを征服した。[16]

ハルディガティの戦い(1576年6月21日)でアクバルとラーナ・プラタップ・シングの間で戦われたムガル帝国軍8万人は、ラージプートのラージャ・マン・シングとアクバルの息子サリムが率いていた。ラージプート軍の兵力は2万人だった。ラーナ・プラタップは疎遠になっていた弟シャクティ・シングの助けを借り、渋々撤退した。彼の伝説の馬チェタクはこの戦いで戦死した。その後、ラーナ・プラタップはジャイナ教の実業家バマシャーの資金援助を受けたビル族の小規模な軍隊を組織し、アクバルに対してゲリラ戦を開始し、デワールの戦い(1582年)で勝利した。彼はメーワールの大部分を奪還したが、チットールは奪還できなかった。[17]

ムザッファル朝

グジャラート州知事であったスルタン・ムザッファル・シャー1世は、 1391年にムザッファル朝を建国した。ムザッファル朝は急速に拡大し、スルタン・マフムード1世の治世に最盛期を迎えたが、1509年にポルトガルとのディウの戦いで敗れた。王朝の権力は、マハラナ・サンガ率いるメーワール王国の侵略によって大幅に衰退した。

カリカット

ザモリンによって統治された小さなヒンドゥー教徒の ナイル王国カリカット(マラバール)は、1498年にポルトガル人を貿易商として迎え入れましたが、16世紀にはポルトガルと数回の海戦を繰り広げました。カリカットにおけるイスラム教徒の海軍司令官の職は、クンジャリ ・マラッカーとして知られていました

ヴィジャヤナガル帝国

イタリア人旅行家ニッコロ・デ・コンティは、15世紀のインドで最も強力な支配者はヴィジャヤナガル帝国の皇帝であると書いている。 [20] 1509年、バフマニ・スルタンはヴィジャヤナガル帝国に対して宣戦布告した。彼の大規模な連合軍はクリシュナデヴァラヤとの戦いに敗れ、スルタンは負傷した。1510年、クリシュナデヴァラヤはコヴェラコンダでスルタンに対する反撃を開始し、ビジャープルのユースフ・アーディル・シャーヒーがこの戦いで戦死した。1512年、クリシュナデヴァラヤは、ビーダルに逃亡したバフマニ・スルタン国の名目上の首長バリド・イ・ママリックを破った後、ライチュールとグルバルガを占領した。後にビーダルもクリシュナデヴァラヤの手に落ち、彼は和平条約の条項に基づきバフマニ・スルタンを王位に復帰させた。[21]

1512年から1514年にかけて、クリシュナデーヴァラヤは兄に反乱を起こしたウマットゥールのパライガルを征服した。この遠征中、オリッサのガジャパティはヴィジャヤナガルを攻撃し、ウダヤギリとコンダヴィドゥの2つの北東部州を占領した。クリシュナデーヴァラヤは1513年から1518年にかけてこれらの土地を奪還した。

1565年1月26日、アフマドナガル、ベラール、ビーダル、ビジャープル、ゴルコンダといった近隣の王国が結集し、タリコータの戦いでヴィジャヤナガル王国を裏切り、決定的な敗北を喫した[22] 。生き残ったヴィジャヤナガル軍は多額の財宝を携えて逃亡し、タミル・ナードゥ州のヴェールール砦とティルパティ近郊のチャンドラギリ(アーンドラ・プラデーシュ州)に司令部を再建した。イギリスはここで、マドラスにイギリス東インド会社のセントジョージ砦を設立するための土地の供与を求めることになる。

その後、ヴィジャヤナガル朝の南部テルグ族の統治者(現在のタミル・ナードゥ州)は独立し、ギンギー砦のギンギー・ナーヤク族、タンジョール・ナーヤク族、マドゥライのナーヤク族となった。[23]

アホム王国

| アホム王国 |

|---|

|

アホム王国(1228年~1826年)は、13世紀初頭に現在のアッサム地方で勢力を伸ばした王国であり、部族でした。13世紀から1838年にイギリス統治が確立されるまで、アッサム地方の大部分を支配しました。[24]アホム族は独自の部族宗教と言語を持ち込みましたが、後にヒンドゥー教と融合しました。[25] 13世紀から17世紀にかけて、デリーのイスラム教徒の支配者たちはアホム族を侵略し、征服しようと何度も試みましたが、アホム族は独立を維持し、約600年間統治しました。[26] [27]

ムガル帝国

イスラム火薬時代の一つであるムガル帝国は、1526年にイブラヒム・ローディーが倒されたことで始まり、17世紀後半から18世紀初頭までに南アジアの大部分を支配しました。地方の支配者と同盟を結び、東はベンガルから西はカブール、北はカシミールから南はカーヴェリー盆地まで広がり、 [28]最盛期には400万平方キロメートル(150万平方マイル)を超える領土を有していました。当時の人口は1億1000万人から1億3000万人と推定されています。[ 29] 1540年、当時のムガル帝国皇帝フマーユーンはシェール・シャー・スリーに敗れ、カブールへの撤退を余儀なくされましたスーリ朝とその顧問で、ヘームとも呼ばれるヒンドゥー教の皇帝ヘム・チャンドラ・ヴィクラマーディティヤは、1540年から1556年まで北インドを統治した。ヘームは1556年にデリーから短期間「ヒンドゥー教」帝国を築いた。

帝国の「古典期」は1556年のアクバル大帝の即位とともに始まり、 1707年のアウラングゼーブ皇帝の死とともに終わったが[30] [31]、王朝はさらに150年間続いた。この時期、帝国は中央集権的な行政と活発な文化によって特徴づけられた。1725年以降、帝国は急速に衰退し、継承戦争、飢饉とそれに煽られた地方反乱、宗教的不寛容の増大、マラーター王国の台頭、そして最後にイギリスの植民地主義によって弱体化した。最後のムガル帝国皇帝バハドゥル・シャー2世は、支配地域をデリー市に限定し、 1857年のインド大反乱後、イギリスによって投獄・追放された。

マラーター族

| マラーター族 |

|---|

|

1674年、シヴァージーはマハラシュトラ州プネー周辺のマラータ王国をビジャープル・スルタン朝から独立させ、ムガル帝国の衰退によって生じた空白を埋めるインドにおける最も重要な勢力として、マラータ王国の台頭を開始した。[33]シヴァージーは効果的な民政と軍事政権を確立した。生涯をかけてムガル帝国の皇帝アウラングゼーブと共に征服とゲリラ戦を繰り広げた後、シヴァージーは1680年に死去した。広大だが境界が曖昧な王国が後に残された。その後、不安定な時代が続き、アウラングゼーブの死とともに幕を閉じた。

シヴァージーはインド史上2番目に海軍を維持した王であった。シヴァージーの孫シャーフージーの下でマラーター王国初の海軍司令官となったカンホージー・アングレは、18世紀初頭、インド西海岸においてオランダ、イギリス、ポルトガルの商船によるマラーター王国領への不法侵入を取り締まった。彼は1729年に亡くなるまで無敗の記録を保持した。[要出典]

シヴァージーの子孫が引き続き統治したものの、ペーシュワー、すなわち首相の地位がマラーター王国の権力と後援の中心となった。ペーシュワーはマラーター王国の実質的な支配者であり、マラーター王国が最も勢力を拡大した時代を監督したが、1761年の第三次パーニーパットの戦いでアフガニスタン軍にマラーター王国が敗北したことでその勢力は終焉を迎えた。マラーター王国は1772年までにインドにおける支配的な勢力としての地位を回復したが、最後のペーシュワーであるバジー・ラーオ2世が第三次マラーター戦争でイギリスに敗れた。マラーター王国の敗北により、もはやイギリスにとって脅威となる現地の勢力はなくなった。[34]最後のマラーター戦争の終結は、イギリスがインドにおいて覇権を握った時代を象徴するものとなった。[35]

マラーター王国は1660年代頃に強力な海軍を築き上げ、最盛期にはムンバイからサヴァントワディに至るインド西海岸の領海を支配していました。[36]イギリス、ポルトガル、オランダ、シッディの海軍艦艇を攻撃し、彼らの海軍への野望を牽制しました。マラーター王国海軍は1730年代頃まで優勢でしたが、1770年代には衰退し、1818年には消滅しました。[37]

ジャート族

バラトプル王国は1680年、北インドでジャート族によって建国された。バラトプル王国の形成は、デリー、アグラ、マトゥラー周辺に住んでいたジャート族によるムガル帝国に対する反乱の結果であった。[38]マトゥラーの地元のジャート族のザミーンダールであったゴークラは、 1669年に最初の反乱を率いた。ジャート族は敗北し、ゴークラは処刑されたが、運動は完全に鎮圧されたわけではなく、不満はくすぶり続けた。マハラジャ・スラージ・マールの治世下、バラトプル王国は現在のアグラ、アリーガル、バラトプル、ドールプル、エタワ、グルガーオン、ハトラス、メインプリ、マトゥラー、メワット、メーラト、レワリ、ロータクにまで拡大した。[39 ]

トラヴァンコール王国

マルタンダ・ヴァルマ王は1723年にヴェナドという小さな封建国家を継承し、南インドで最も強力な王国の一つであるトラヴァンコールを築き上げた。マルタンダ・ヴァルマは1739年から1746年にかけてのトラヴァンコール・オランダ戦争でトラヴァンコール軍を率い、コラチェルの戦いで最高潮に達した。トラヴァンコールによるオランダの敗北は、アジアの組織化された勢力がヨーロッパの軍事技術と戦術を克服した最も初期の例と考えられている。[40]マルタンダ・ヴァルマはその後も、オランダと同盟を結んで彼に対抗した現地の支配者たちの小公国のほとんどを征服していった。

ダルマ・ラージャの治世下、ティプー・スルタンはトラヴァンコールに侵攻したが、総司令官ラージャ・ケサヴァダスは数で劣勢ながらもトラヴァンコールを勝利に導いた。この攻撃により、トラヴァンコールとイギリスは同盟を結び、ティプーに対抗した第三次マイソール戦争が勃発した。トラヴァンコールの伯爵ヴェル・タンピ・ダラワはイギリス帝国と戦ったが敗北した。 1805年、チャールズ・マコーレー大佐と伯爵ヴェル・タンピの間で条約が締結され、 トラヴァンコールはイギリスの属国となった。

マイソール王国

最初の鉄製のケースと金属製のシリンダーを備えたロケットは、 1780年代に南インドのマイソール王国のマイソール軍によって開発されました。 [41]マイソール軍は、マイソール戦争中に、これらの鉄製のケースを備えたロケットをイギリス東インド会社のより強力な軍隊に対して効果的に使用しました。[41]

シク帝国

| シク帝国 |

|---|

|

|

マハラジャ・ランジット・シンは、主権国家パンジャーブおよびシク帝国のシク教徒の王であった。父マハ・シンは、シク教同盟内のミスルであるスケルチャキアを率いていた。1780年にグジュラーンワーラに生まれたランジット・シンは、12歳で父の後を継いだ。彼はシク教徒の派閥を統合してシク帝国を樹立し、1801年4月13日、バイサキーの日に「マハラジャ」の称号を授かった。 1799年からはラホールを首都とした。1802年、彼はシク教の聖地アムリトサルを征服した。1822年、ランジット・シンは部隊の一部を訓練するため、初めてヨーロッパ人傭兵を雇った。彼は軍隊を近代化して軍事力を増強し、その力によって最終的にイギリスによるパンジャーブの植民地化を遅らせた。その結果、強大で重武装した国家が誕生しました。 1837年のジャムルードの戦いはランジート・シンにとって大きな痛手となりました。将軍のハリ・シン・ナルワが戦死し、カイバル峠がシク帝国の勢力圏の西限とされました。

ランジート・シンは1839年に死去し、彼の帝国は内紛と後継者による統治の不備によって崩壊した。彼の領土の東方では、グラブ・シンがヒマラヤ山脈にシク教徒の勢力を拡大したが、清・シク戦争(1841~1842年)で清帝国に阻止された。第一次英シク戦争(1845~1846年)の後、パンジャーブは事実上独立国家ではなくなった。第二次英シク戦争(1848~1849年)の後、イギリス帝国がシク帝国を併合した。

植民地時代

会社統治

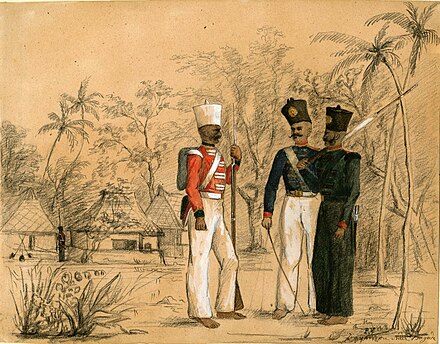

イギリス東インド会社は当初、工場を警備するために軍隊を編成した。1793年にフランス領ポンディシェリが陥落した後、 1795年にベンガル、マドラス、ボンベイの各総督府軍に分割された。オランダ人はトラヴァンコールの軍隊である ネール旅団を訓練した。

1857年のインド大反乱において、ベンガル歩兵と騎兵の一部がイギリス東インド会社に対して反乱を起こした。しかし、反乱軍はボンベイ軍とマドラス軍からの支援を期待していたほど得られなかった。反乱軍は数々の残虐行為を犯し、中でもカーンプル包囲戦は最も悪名高いものであった。反乱は最終的に、資源不足と反乱軍間の連携不足により失敗に終わった。イギリス軍は反乱鎮圧中に幾度となく報復措置を講じ、反乱は1858年までにほぼ鎮圧された。[43]

イギリス領インド

| イギリス統治 |

|---|

|

セポイの反乱後、インドにおけるイギリスの統治はイギリス領インド帝国(British Raj)の下で再編され、イギリスが直接統治する地域と、イギリス王室の至上権下にある藩王国から構成されました。これらの藩王国は、イギリス王室との条約に基づき、イギリスによる保護と国際問題における代表権と引き換えに、一定の地方自治権を認められました。British Rajには、現在のインド、パキスタン、バングラデシュが含まれていました。

1857年以降、総督府軍は廃止され、英国王室と総督の統制下で再編された英国インド軍が発足した。多くの部隊が解散または再編され、シク教徒、グルカ兵、そして不正規騎兵からなる新部隊が導入された。マドラス総督府軍の大部分は、北インド諸部族の兵種構成に変更された。これは、マドラス総督府軍の大部分を占めていた、肌の色が濃く背の低い「タンビー」よりも「戦闘的」とみなされたためである。インド人セポイは、将校や砲兵隊への入隊を禁じられた。募集は、英国が忠誠心が高いと見なしていたシク教徒とグルカ兵に重点が置かれた。カーストや宗教に基づいた新たな連隊が編成された。

イギリス領インド軍は、ヒンズー教徒、シク教徒、キリスト教徒、イスラム教徒といったインドの主要な宗教グループのメンバーで構成されていました。イギリス軍の指揮官たちは、シク教徒がより忠誠心と武勇に富んでいると信じるようになり、軍におけるシク教徒の数は着実に増加しました。この印象は、セポイの反乱における彼らの行動によってさらに強固なものとなりました。一方、シク教徒はムガル帝国の復活を阻止するためにイギリス側に付きました。シク教徒はムガル帝国下で迫害を受けていたからです。

インド空軍は1932年に設立されました。

第一次世界大戦

.jpg/440px-IndianArmyMGCrewFlanders1914-15(1).jpg)

第一次世界大戦中、80万人以上が軍に志願し、40万人以上が非戦闘任務に志願した。これは、戦前の年間募集人数が約1万5千人だったことと比べ大幅に増加している。[44]陸軍は開戦から1ヶ月以内に西部戦線で戦闘に参加し、第一次イーペルの戦いでフダダッド・ハーンはインド人として初めてヴィクトリア十字章を受章した。1年間の最前線任務の後、インド軍団は病気と死傷者により撤退を余儀なくされるほどに勢力を弱めた。メソポタミア戦役では約70万人のインド人がトルコ軍と戦った。インド軍は東アフリカ、エジプト、ガリポリにも派遣された。[45]

インド陸軍と帝国軍は、 1915年のシナイ・パレスチナ戦役におけるスエズ運河防衛、1916年のロマ、そして1917年のエルサレムへの戦いに参加した。インド軍はヨルダン渓谷を占領し、ドイツ軍の春季攻勢後、メギドの戦いにおけるエジプト遠征軍の主力部隊となり、砂漠騎兵軍団によるダマスカスおよびアレッポへの進撃にも参加した。他の師団はインドに留まり、北西国境の警備と国内治安維持任務を遂行した。

戦争中、100万人のインド軍兵士が海外で従軍しました。合計74,187人が死亡し[46]、さらに67,000人が負傷しました[47] 。第一次世界大戦とアフガニスタン戦争で命を落とした約9万人の兵士は、インド門に慰霊されています。

第二次世界大戦

1939年、イギリス領インド軍の兵力は約189,000人で、うちイギリス人将校は約3,000人、インド人将校は1,115人だった。第二次世界大戦に参戦するため、軍は大幅に拡張され、1945年までに陸軍の兵力は約250万人にまで増加し、うちイギリス人将校は約34,500人、インド人将校は15,740人となった。陸軍はフランス、東アフリカ、北アフリカ、シリア、チュニジア、マレー半島、ビルマ、ギリシャ、シチリア、イタリアでの作戦に参加した。特に、アビシニアと北アフリカでのイタリア軍との戦闘、エル・アラメインとイタリアでのドイツ軍との戦闘、そしてビルマでの対日作戦で顕著な貢献を果たした。最終的に軍は179,935人の死傷者を出し、うち24,338人が戦死、64,354人が負傷、11,762人が行方不明、79,481人が捕虜となった。

戦時中、東南アジアに居住するインド民族主義者と日本軍は、イギリスからのインド独立のために戦うため、インド国民軍(INA)を結成した。INAの兵力は、1942年2月のシンガポール陥落時に日本軍に捕らえられた約4万5000人のインド軍に頼っていた。 1943年、スバス・チャンドラ・ボースがINAの指揮官としてパラシュート降下し、マラヤに住む主にタミル人のインド人コミュニティをINAに組み入れるようINAを大幅に拡大した。彼はまた、INAに消極的だった日本軍に対し、INAに戦闘任務を与えるよう交渉した。日本軍はINAを諜報活動や宣伝活動に利用することを望んでいた。1944年、INAの部隊はアラカンとインパール平原におけるイギリス軍の陣地に対する日本軍の攻勢に参加した。軍人ではなかったボース、通称「ネタジ」(尊敬される指導者)は、INAに対して展開したインド軍のインド兵がINAの旗印に集まるだろうと、ナイーブに考えていた。しかし、インド軍は断固たる態度を示し、INAを事実上打ち破りました。それにもかかわらず、ボースは1945年2月、イラワジ川沿いにINAに独立した管区を与えるよう主張しました。一部のINA部隊の必死の努力にもかかわらず、彼らの管区は制圧され、脱走が頻発しました。軍事的には、INAは終焉を迎えました。しかし、戦後、イギリスがINAの指揮官3名を公開軍法会議にかけたことで、INAは政治的な影響を与えました。これは誤算でした。なぜなら、以前はINAに反対していたインドの民族主義政治家たちが、今度はINAの被告人の釈放を求める世論を煽ったからです。イギリスは自らの誤りに気づき、これを黙認しました。このように、INAはイギリス領インドの終焉が近いことを示すもう一つの兆候となりました。

戦後の移行とインド自治領

1945年の終戦時、インド陸軍の将校団には、インド医療部隊のヒラージ・カーセトジ将校が唯一のインド人少将として、インド軍医部准将1名、戦闘部隊に所属するインド人准将3名、そして臨時または代理の大佐および中佐に就くインド人将校220名が含まれていた。[48] 1945年10月以降、インド軍における正規の任命はインド人に限定されたが、必要と判断される限りイギリス人将校の派遣を継続する規定が設けられた。[49] 1946年、インド海軍の水兵が艦艇および陸上施設で反乱を起こし、インド全土に影響を及ぼした。1947年初頭までに、インド軍の3つの軍種すべてで125万人を超える大規模な復員が行われた。[50]

インドの独立が確実となり、英国で労働党政権が最近選出されたことで、軍のインド化は進み続けたが、独立の2か月前の1947年6月までに、インド軍には准将級のインド人将校が14名しか戦闘部隊に所属しておらず、インド人の旗将、将校、空軍将校は一人もいなかった[51] 。

インド共和国

主要な戦争

インド共和国はパキスタンとの4回の戦争と、中国との1回の国境戦争を戦ってきました

第一次インド・パキスタン戦争、1947年

これは第一次カシミール戦争とも呼ばれる。この戦争は1947年10月、パキスタンがカシミール・ジャンムー藩王国のマハラジャがインドに併合することを恐れたことから始まった。分割後、各州はインドとパキスタンのどちらかに加わるか、独立を維持するかの選択を迫られた。藩王国の中で最大のジャンムー・カシミールは、ヒンドゥー教徒のマハラジャ、ハリ・シンが統治するイスラム教徒が住民の大部分を占めていた。パキスタン軍の支援を受けた部族勢力が藩王国の一部を攻撃して占領したため、インドの軍事援助を得るためマハラジャは藩王国のインド自治領への併合協定に署名せざるを得なくなった。国連安全保障理事会は1948年4月22日に決議47を可決した。戦線は徐々に「制御ライン」として知られるようになった線に沿って固まっていった。正式な停戦は1949年1月1日の夜23時59分に宣言された。[52] : 379 インドは州の約3分の2(カシミール渓谷、ジャンムー・ラダックを含む)を獲得し、パキスタンはカシミールの約3分の1 (アザド・カシミールとギルギット・バルティスタン)を獲得した。[53] [54] [55] [56]ほとんどの中立的な評価は、インドがカシミール渓谷、ジャンムー・ラダックを含むカシミールの約3分の2を征服することができたため、インドが戦争の勝者であったことに同意している。[55] [57] [58]

1948年のポロ作戦

パキスタンとの戦争後、インドは独立したハイデラバード州に目を向けた。インドは近隣のイスラム独立国家であり、パキスタンの潜在的な同盟国であるハイデラバード州を脅威とみなした。5日間の作戦で、インドはハイデラバードを再征服し、併合した。

ゴア解放、1961年

1961年、インドとポルトガルの間で、ポルトガル占領下のゴア領土をめぐって緊張が高まりました。インドはゴアの領有権を主張していました。ポルトガル警察がインドとの統合を求める平和的で非武装のデモを暴力的に弾圧した後、インド政府は再征服を決意しました。一方的な空、海、陸の戦闘の結果、ポルトガル軍は速やかに降伏しました。[59] 36時間以内に451年にわたるポルトガルの植民地支配は終わり、ゴアはインドに併合されました。ポルトガル側の損失は34人が死亡、57人が負傷、3,306人が捕虜となりました。インド側の損失は22人が死亡、51人が負傷しました。[60]

1962年の中印戦争

1962年、インドは中国と1か月にわたる国境紛争を戦いました。山岳戦闘が激化したこの紛争において、両国は空軍や海軍の資源を投入しませんでした。中国は一方的な停戦を宣言することで戦争を終結させ、戦前の陣地に部隊を撤退させました。[61]

この敗北は、インドに軍備の大改革を迫るきっかけとなった。自立・自給自足可能な国産防衛生産拠点を構築するため、国防生産局が設立された。1962年以降、この計画に基づき16カ所の新しい兵器工場が建設された。[要出典]

第二次インド・パキスタン戦争、1965年

この戦争はパキスタンによるジブラルタル作戦を受けて始まった。この作戦はジャンムー・カシミール州に部隊を浸透させ、インドの統治に対する反乱を誘発することが目的だった。インドは報復として西パキスタンに全面的な軍事攻撃を開始した。17日間の戦争では双方に数千人の死傷者が出たほか、第二次世界大戦後最大の戦車戦となった。ソ連と米国の外交介入とそれに続くタシケント宣言の発布を受けて停戦が宣言され、両国間の敵対行為は終結した。[62]軍事的には決着がつかなかったと判断されたものの、インド・パキスタン両国が勝利を主張した。しかし、ほとんどの中立的な評価では、停戦宣言時点でインドがパキスタンに対して優位に立っていたとみられている。[63] [64] [65] [66] [67]パキスタンは戦争中に獲得した領土よりも多くの領土を失い、カシミールを奪取するという目標を達成できなかったため、多くの公平な観察者はこの結果をパキスタンの敗北、インドの戦略的勝利と見なしている。[68] [69] [70]

1967年の印中衝突

1967年の中印衝突( 1967年中印戦争とも呼ばれる)は、当時インドの保護領であったヒマラヤのシッキム王国におけるインドと中国の軍事紛争である。中国人民解放軍は1967年10月1日にシッキムに侵入したが[71] 、10月10日までにインド軍によって撃退された。チョーラ事件とナトゥラ事件では、インド側の損失は戦死88名、負傷163名[72] 、中国側の損失は戦死340名、負傷450名[72]であった。[73] [ 74]

戦闘の終わりには、中国軍はインド軍に敗北し、シッキムから撤退を余儀なくされた。[75] [76] [77]

1971年の第3次インド・パキスタン戦争

この戦争は、カシミール問題とは関係がなく、むしろ、かつての東パキスタンで醸成された東パキスタンの指導者シェイク・ムジブと西パキスタンの指導者ヤヒヤ・ブットの間の政治闘争がもたらした危機によって引き起こされたという点で特異であった。この闘争は、パキスタンの国家体制からのバングラデシュの独立宣言にまで発展した。サーチライト作戦と1971年のバングラデシュ虐殺の後、東パキスタンに住んでいた約1000万人のベンガル人が隣国インドに避難した。[79]インドは進行中のバングラデシュ解放運動に介入した。[80] [81]パキスタンによる大規模な先制攻撃の後、両国間の本格的な敵対行為が始まった。

パキスタンはインドとパキスタンの国境沿いの西部数カ所を攻撃したが、インド軍は陣地を防衛することに成功した。インド軍は西部におけるパキスタン軍の動きに迅速に対応し、パキスタン領土(インドはパキスタン領カシミール、パキスタン領パンジャブ、シンドの各地域で獲得したが、1972年のシムラー協定で親善の印としてパキスタンに返還した)約5,795平方マイル(15,010 km 2)[82] [ 83][ 84]の制圧を含む初期段階の成果を挙げた。激しい戦闘が2週間続いた後、東パキスタンのパキスタン軍はインド・バングラデシュ軍の共同指揮下に降伏し、バングラデシュ人民共和国が建国された。[85]この戦争は、印パ紛争史上最大の死傷者数を記録し、9万人以上のパキスタン軍人と民間人が降伏したことで、第二次世界大戦以来最大の捕虜数となった。 [86]あるパキスタン人作家は、「パキスタンは海軍の半分、空軍の4分の1、陸軍の3分の1を失った」と述べている。[87]

シアチェン戦争、1984年

1970年代後半から1980年代初頭にかけて、パキスタンはインドとの係争地であるシアチェン氷河で観光ツアーを企画し始めました。この展開に憤慨したインドは、1984年4月にメグドゥート作戦を開始し、シアチェン氷河全域の制圧に成功しました。インドは、全長70キロメートル(43マイル)のシアチェン氷河とその支流氷河のすべて、そして氷河のすぐ西にあるサルトロ山脈の3つの主要峠、シア・ラ、ビラフォン・ラ、ギョン・ラの制圧を確立しました。[88] [89]タイム誌によると、インドはシアチェンでの軍事作戦により、1,000平方マイル(3,000 km²)以上の領土を獲得しました。[ 90 ]インドは現在もそこに軍事基地を維持しています[91]パキスタンは1987年と1989年に氷河の奪還を試みたが失敗に終わった。紛争はインドの勝利で終結した。[92] 2003年以降停戦中。[要出典]

1999年のカルギル戦争

一般的にカルギル戦争、インドではビジェイ作戦として知られるこの二国間の紛争は、ほとんどが限定的なものだった。1999年初頭、パキスタン軍は実効支配線(LoC)を越えて侵入し、カルギル地区の主にインド領を占領した。インドはこれに対し、パキスタンの侵入者を追い出すために大規模な軍事攻勢と外交攻勢を開始した。[93]紛争開始から2か月で、インド軍は侵入者が侵略した尾根のほとんどを徐々に奪還した。[94] [95]公式発表によると、侵入地域の約75%~80%と高地のほぼすべてがインドの支配下に戻った。[96]軍事紛争 の大規模なエスカレーションを恐れ た国際社会は、米国主導でパキスタンに対し、残りのインド領土から軍を撤退させるよう外交圧力を強めた。 [ 93] [97] [98] [99]撤退後、北部軽歩兵隊の多くの部隊が大きな損害を受けたため、パキスタン軍の士気は低下した。[100] [101]政府は多くの将校の遺体の受け入れを拒否し、[102] [103]北部地域で怒りと抗議を引き起こした。[104] [105]パキスタンは当初、多くの死傷者を認めなかったが、後にナワズ・シャリフは4,000人以上のパキスタン軍兵士が作戦で死亡し、パキスタンは紛争に敗れたと述べた。[106] [107]

1999年7月末までにカルギル地区での組織的な敵対行為は停止し[97]、カルギル戦争は最終的にインドの軍事的・外交的決定的な勝利で終結した。[108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [58]

その他の作戦

ミゾ民族戦線、1966年

1966年3月、アッサム州のミゾ族反乱軍が独立を宣言し、政府機関や軍の拠点を攻撃しました。反乱は数週間後に鎮圧され、最終的にミゾラム州はインドの独立州となりました。

チョーラ朝事件、1967年

今日チョーラ事件として知られる中印の小競り合いが1967年10月に起こった。人民解放軍はシッキムに短期間侵攻したが、48時間以内に撤退した。

ブルースター作戦、1984年

1984年6月、当時の首相インディラ・ガンディーは、アムリトサルの黄金寺院に立てこもっていたカリスタン運動に属するシク教徒分離主義者への攻撃を命じました。この作戦により、500人から1,500人の民間人が死亡し、アカル・タフトに甚大な被害が出ました。

スリランカ宣教、1987~1990年

インド平和維持軍(IPKF)は、1987年から1990年にかけて、インド・スリランカ協定に基づき、スリランカ北部および東部でタミル・イーラム解放の虎(タミル・イーラム解放の虎)の武装解除任務を遂行した。非正規戦の訓練を受けていなかったインド軍にとって、これは困難な戦いであった。約1,200人の人員と数両のT-72戦車を失った後、インドはスリランカ政府と協議の上、最終的にこの任務を断念した。「パワン作戦」と呼ばれるこの作戦において、インド空軍はスリランカ内外で約7万回の出撃を行った。

1988年、カクタス作戦

1988年11月、モルディブ政府は傭兵の侵攻に対抗するため、インドに軍事支援を要請した。11月3日夜、インド空軍は空挺特殊部隊をアグラから空輸し、2,000km以上をノンストップでモルディブまで輸送した。空挺特殊部隊はフルレに着陸し、飛行場を確保した後、数時間で流血なく マレの政府統治を回復した。

2001年のバングラデシュとインドの国境衝突

バングラデシュ・インド国境紛争としても知られるこの短い衝突は、4月15日にバングラデシュ軍が係争村ピルディワを占領したことから始まりました。衝突は約5日間続き、インド軍とバングラデシュ軍は元の陣地に戻り、紛争前の状態に戻りました。

ミサイル計画

インドは、インド宇宙計画に端を発する高度なミサイル能力(要出典)を有している。統合誘導ミサイル開発計画(IGMDP)は、ミサイル開発と生産の自給自足を目指して1983年に設立された。現在、IGMDPは以下の6つの中核ミサイル計画から構成されている。

現在、インド弾道ミサイル防衛機構(DRDO)は、射程距離1万キロメートルを超えるとされる先進的なICBMシリーズ「スーリヤ(ミサイル)」を開発している。これは、米国、ロシア、イスラエルの先進的なミサイルと同等の射程距離となる。 [117]インドは、ミサイル防衛システム(インド弾道ミサイル防衛プログラム)を成功裏に開発している世界で4番目の国である。 [要出典]

核計画

1974年、インドは最大15キロトンの核兵器実験を行いました。この実験は「スマイリング・ブッダ」というコードネームで呼ばれました。1998年5月11日と13日、インドは合計5回の地下核実験を実施し、核保有国であると宣言しました。

最近の動向

インド軍は、兵力数で中国に次いで世界第2位です。インド共和国の準軍事組織は、100万人を超える兵力を擁し、世界最大の準軍事組織です。インドは、自らを潜在的な超大国として位置づけようと、1990年代後半から軍の強化に力を入れ始めました。インドは、他国からの供給に頼るのではなく、国産の軍事装備の開発に重点を置いています。インド海軍の艦艇や潜水艦、軍用装甲車両、ミサイル、弾薬のほとんどは、自国で設計・製造されています

他国との軍事協力

1997年、インドはロシアの「戦術航空部隊向け将来航空複合体」プログラムの開発に参加することに合意しました。このプログラムの主要目標の一つは、第5世代戦闘機の開発でした。Su -47試作機は1997年に初飛行試験に成功しました。ロシアと共同開発した超音速巡航ミサイル「ブラモス」は、2001年に試験発射に成功しました。インドはまた、イスラエルと共同で無人航空機(UAV)の開発にも取り組んでいます。

インドは近年、軍事装備そのものよりも、その背後にある技術の購入に重点を置いている。最近の例としては、ロシアからスホーイSu-30 MKI多用途戦闘機とT-90主力戦車、フランスからディーゼルエンジン搭載のスコルペヌ型潜水艦を購入したことが挙げられます。2004年には、インドは他国から57億米ドル相当の軍事装備を購入し、発展途上国における最大の武器購入国となりました。

災害

2000年4月28日、バラトプル弾薬庫で発生した火災により、39億3000万ルピー(4600万米ドル)相当の弾薬が焼失しました。パタンコット支庫でも火災が発生し、2億8000万ルピー(330万米ドル)相当の弾薬が失われました。2001年5月24日、バードワール支庫で発生した別の火災では、37億8000万ルピー(4500万米ドル) 相当の弾薬が焼失しました

賞

インドにおいて戦時における軍功に対して授与される最高位の勲章は、上から順に、パラム・ヴィール・チャクラ、マハ・ヴィール・チャクラ、ヴィール・チャクラである。平時におけるこれらに相当する勲章は、それぞれアショカ・チャクラ、キルティ・チャクラ、シャウリヤ・チャクラである。後者2つは、以前はそれぞれアショカ・チャクラII級、アショカ・チャクラIII級と呼ばれていた。平時におけるこれらの勲章は、民間人に授与されることもある。功績に対しては、パラム・ヴィシシュト・セヴァ・メダル、アティ・ヴィシシュト・セヴァ・メダル、ヴィシシュト・セヴァ・メダルが授与される。

参照

注釈

参考文献

- ^ 「世界最高峰の戦場における真の敵」。2017年12月30日。 2024年9月12日閲覧。

- ^ 「ハラッパー文明成熟期におけるインダス川流域の攻撃的な建築、要塞化」(PDF)。2012年8月31日。

- ^ 「Expedition Magazine | モヘンジョダロの神話的大虐殺」www.penn.museum . 2018年12月15日閲覧。

- ^ "Excavations-Dholavira". インド考古学調査局. 2011年9月3日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2012年6月30日閲覧。

- ^ マッキントッシュ、ジェーン(2008年)『古代インダス文明:新たな視点』ABC-CLIO、224頁。ISBN 9781576079072。

- ^ 「インダス文明のファイアンス」(PDF) opar.unior.it 2018年12月25日閲覧

- ^ 「ウッタル・プラデーシュ州のシナウリ村、5000年前の戦車の発掘で考古学のホットポストに」ヒンドゥスタンタイムズ、2018年6月9日。 2018年12月25日閲覧。

- ^ "mahajanapadas.htm". history-of-india.net. 2016年3月6日時点のオリジナルよりアーカイブ。2017年3月3日閲覧。

- ^ シュリングロフ、ディーター(2014年)。『古代インドの要塞都市:比較研究』アンセム・プレス、pp. 67。GRシャルマによれば、城壁は紀元前1025年から955年の間に築かれ、レンガの護岸が敷かれた。ISBN 978-1783083497。

- ^ トーマス・R・トラウトマン (2015). 『象と王:環境史』シカゴ大学出版局. 233ページ. ISBN 978-0-226-26436-3。

- ^ *1910,0403.26

- ^ カタリヤ、アデシュ著。中央アジアの古代史:月氏族・グルジャル族の歴史、記事番号01。アデシュ・カタリヤ著。16ページ

- ^ チャンドラグプタ2世は全域を支配した

- ^ PNチョプラ著『古代インドの包括的な歴史(3巻セット)』p.203

- ^ ジョン・メルシー、キム・スミス、ジェームズ・ルーク(1922年)「イスラムの征服とラージプート族」『インド中世史』67~115ページ

- ^ 「Khanwa 1527: ムガル帝国を阻止できた衝突」『The Perfect Voice』2025年6月11日閲覧。

- ^ 「ハルディガティの戦い」Historic India . 2025年6月11日閲覧。

- ^ ジョン・ホランド・ローズ、アーサー・パーシヴァル・ニュートン、アーネスト・アルフレッド・ベニアンズ、ヘンリー・ドッドウェル (1929). 『ケンブリッジ大英帝国史』CUPアーカイブ、p. 14.

- ^ “Vijayanagara Research Project::Elephant Stables”. Vijayanagara.org. 2014年2月9日. 2017年5月17日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2018年5月21日閲覧。

- ^ コロンビア大学出版局、ジョン・スチュワート・ボウマン著『アジアの歴史と文化の年表』p.271、(2013年)、 ISBN 0-231-11004-9

- ^ 「グジャラートのムザッファル朝」Prepp.in. 2022年3月3日. 2025年6月11日閲覧

- ^ KAニラカンタ・シャーストリ『南インドの歴史』267ページ 引用:「シャーストリによれば、最大の要因は、二人のイスラム教徒の司令官(ギラニ兄弟)によるヴィジャヤナガル軍への裏切りであった。戦争の決定的な局面において、ヴィジャヤナガル軍のイスラム教徒将校たちが破壊的な攻撃を開始した。突然、ラーマ・ラーヤは、配下の二つのイスラム教徒師団が彼に反旗を翻したことに驚愕した。」

- ^ 「グジャラート・スルタン国」ブリタニカ百科事典. 2025年6月11日閲覧。

- ^ “Ahom | people | Britannica.com”. britannica.com . 2017年3月3日閲覧。

- ^ セン、SN(1999年)『古代インドの歴史と文明』ニューエイジ・インターナショナル、305ページ。ISBN 978-81-224-1198-0。

- ^ サイキア、Y. (2004). 『断片化された記憶:インドでタイ・アホムであることへの葛藤』デューク大学出版局. 8ページ. ISBN 9780822386162。

- ^ Prakash, CV (2007). Encyclopaedia of North-East India. Vol. 2. Atlantic Publishers & Distributors. p. 590. ISBN 978-81-269-0704-5。

- ^ 「ムガル帝国」。2008年2月25日時点のオリジナルよりアーカイブ

- ^ ジョン・F・リチャーズ『ムガル帝国』第1巻第5号、ニュー・ケンブリッジ・ヒストリー・オブ・インド、ケンブリッジ大学出版局、1996年、ISBN 0521566037

- ^ 「宗教 - イスラム教:ムガル帝国(1500年代、1600年代)」BBC、2009年9月7日。2012年3月14日閲覧

- ^ 「宗教 - イスラム教:ムガル帝国(1500年代、1600年代)」BBC、2009年9月7日。2012年3月14日閲覧

- ^ ビドルフ大佐ジョン著『マリバル号の海賊と200年前のインドにおけるイギリス人女性』ロンドン:スミス・エルダー社、1907年

- ^ 「1700年頃~1850年の地域国家」ブリタニカ百科事典、2024年1月27日。

- ^ マルコヴィッツ、C. (2004). 『近代インドの歴史 1480-1950』アンセム、p. 271. ISBN 978-1-84331-004-4。

- ^ バティア、HS(2001年)。『イギリス領インドにおける司法制度と反乱』ディープ&ディープ出版。82ページ。ISBN 978-81-7100-372-3。

- ^ スリダラン、K (2000). 海:私たちの救世主. ニューエイジ・インターナショナル (P) Ltd. ISBN 81-224-1245-9。

- ^ シャルマ、ヨゲシュ(2010年)。『沿岸の歴史:近世インドの社会と生態学』プリムス・ブックス、66ページ。ISBN 978-93-80607-00-9。

- ^ チャンドラ、サティッシュ(1990)『中世インド』インド:国立教育研究訓練評議会、第18章、295、296ページ

- ^ Chaudhuri, JN (1977). 「ムガル帝国の崩壊:ジャート族」. Majumdar, RC (編). 『インド人の歴史と文化』第8巻:マラーター王国. Bharatiya Vidya Bhavan . p. 157. OCLC 1067771105. 2019年12月20日閲覧。

- ^ MO Koshy (1989). 『ケーララにおけるオランダの勢力 1729–1758』ミッタル出版. pp. 70–. ISBN 978-81-7099-136-6。

- ^ ab マイソール公ハイダル・アリは、重要な変更を加えた戦闘用ロケットを開発しました。それは、燃焼火薬を封入するための金属製のシリンダーの使用です。マイソール人が使用していた打ち出し軟鉄は粗雑でしたが、黒色火薬を封入した容器の破裂強度は、以前の紙製のものよりもはるかに高かったです。そのため、内部圧力を高めることができ、結果として推進ジェットの推力も高まりました。ロケット本体は革紐で長い竹の棒に縛り付けられていました。射程距離はおそらく4分の3マイル(1キロメートル以上)でした。これらのロケットは1発1発の精度は低かったものの、集団攻撃で多数のロケットを迅速に発射した場合、散布誤差はそれほど重要ではなくなりました。これらのロケットは特に騎兵に対して効果的で、着火後に空中に投げ出されたり、硬く乾燥した地面を滑るように飛んだりしました。マイソール人はロケット兵器の開発と使用拡大を続け、ロケット部隊の数は1,200人から5,000人へと増加したと伝えられています。戦闘では1792年と1799年のセリンガパタムの戦いでは、これらのロケットがイギリス軍に対してかなりの効果を発揮しました。」 – ブリタニカ百科事典(2008年)、ロケットとミサイル。

- ^ 「ミサイルはパキスタンの核兵器の主力」タイムズ・オブ・インディア、2008年4月21日。2012年9月24日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2011年8月30日閲覧。

- ^ Marshall, PJ (2001)、「1783–1870: 拡大する帝国」、PJ Marshall編『ケンブリッジ図解大英帝国史』 、ケンブリッジ大学出版局、50ページ、ISBN 978-0-521-00254-7

- ^ パティ、31ページ

- ^ 「第一次世界大戦におけるインド亜大陸からの参加者」メモリアル・ゲイツ・トラスト。2009年9月12日閲覧

- ^ 「Commonwealth War Graves Commission Annual Report 2007–2008 Online」。2007年9月26日時点のオリジナルよりアーカイブ。

- ^ サムナー、7ページ

- ^ 「インドのための将校たち:大きな変化の始まり」ザ・タイムズ、1945年5月30日。

- ^ 「インド軍:ヨーロッパ人将校の段階的排除」『タイムズ』1945年10月23日。

- ^ 「100万4千人が軍隊から動員解除」(PDF)インド報道情報局アーカイブ。2019年1月26日閲覧。

- ^ 「インド駐留英国軍:撤退計画報道」『タイムズ』1947年6月17日。

- ^ Prasad, SN; Dharm Pal (1987). 『ジャンムー・カシミールにおける作戦史 1947–1948』 インド国防省歴史局, ニューデリー. (Thomson Press (India) Limitedで印刷). p. 418.

- ^ハガーティ、デヴィン(2005年) 「世界政治における南アジア」ロウマン&リトルフィールド、p.161。ISBN 9780742525870。

- ^ カワセミ歴史百科事典。カワセミ。2004年。460ページ。ISBN 978-0-7534-5784-9。

- ^ ab ニュージーランド国防季刊、第24~29号。ニュージーランド国防省。1999年

- ^ トーマス、ラジュ(1992年)『カシミールの視点:南アジアにおける紛争の根源』ウェストビュー・プレス、25頁。ISBN 978-0-8133-8343-9。

- ^ ブロゼック、ジェイソン(2008年)『戦争の腹:決意と国内の聴衆との重要な関係』ウィスコンシン大学マディソン校、142ページ。ISBN 978-1-109-04475-1。

- ^ ab フーントラクル、ポンサック (2014). 『アジアの変革の世界的な台頭:経済成長のダイナミクスにおける傾向と発展』(イラスト入り). パルグレイブ・マクミラン. p. 37. ISBN 978-1-137-41235-5。

- ^ 「ゴアの自由運動」Goacom.com。2012年2月14日時点のオリジナルよりアーカイブ。2012年3月14日閲覧

- ^ Praval, Major KC (2009).独立後のインド陸軍. ニューデリー: Lancer. p. 214. ISBN 978-1-935501-10-7。

- ^ 『第二次世界大戦以降の紛争百科事典』ラウトレッジ、1999年、439ページ、ISBN 978-1-57958-181-7。

- ^ ピーター・ライオン(2008年)『インドとパキスタンの紛争:百科事典』ABC-CLIO、82ページ。ISBN 978-1-57607-712-2。

- ^ 「パキスタン::1965年のインド・パキスタン戦争」アメリカ議会図書館国別研究、 1994年4月。2010年10月2日閲覧引用:パキスタン側の損失は比較的大きく、航空機20機、戦車200両、兵士3,800人が失われた。パキスタン軍はインドの圧力に耐えることができたが、戦闘を継続すればさらなる損失を被り、最終的にパキスタンは敗北しただろう。

- ^ ハガーティ、デヴィン(2005年)「世界政治における南アジア」ロウマン&リトルフィールド、26頁。ISBN 0-7425-2587-2。引用:侵攻したインド軍はパキスタン軍を圧倒し、パキスタン第2の都市ラホール郊外で攻撃を阻止した。9月22日に国連が介入するまでに、パキスタンは明らかな敗北を喫していた

- ^ Wolpert, Stanley (2005). India (第3版、新序文付き). バークレー: カリフォルニア大学出版局. p. 235. ISBN 0520246969。引用:しかし、停戦が宣言された時点で、インドはパキスタンの首都パンジャブを占領することはできなくても、深刻な損害を与える立場にあり、カシミールの戦略的なウリ・プーンチ隆起部を支配していたため、アユーブ首相の悔しさは計り知れなかった

- ^ デニス・クックス(1992年)『インドとアメリカ合衆国:疎遠になった民主主義、1941-1991』ワシントンD.C.:国防大学出版局、238頁。ISBN 0788102796。引用:インドは戦争で優位に立った。

- ^ 「アジア:沈黙の銃、警戒心の強い戦闘員」タイム誌、1965年10月1日。2013年8月30日閲覧引用:対照的に、インドは依然としてこの戦争で大きな利益を得ている。代替リンク:https://content.time.com/time/subscriber/printout/0,8816,834413,00.html

- ^ 「パキスタン」

- ^ ビル・マッカラムの演説(2016年3月4日アーカイブ、米国下院、 1994年9月12日)

- ^ 世界政治における南アジア デヴィン・T・ハガティ著、2005年ロウマン&リトルフィールド、 ISBN 0-7425-2587-2、26ページ

- ^ ブルース・エレマン、スティーブン・コトキン、クライブ・スコフィールド(2015年)。『北京の権力と中国の国境:アジアの20の隣国』MEシャープ、317ページ。ISBN 978-0-7656-2766-7。

- ^ チェンガッパ、ビダンダ・M. (2004). インド・中国関係:紛争後から冷戦後期まで。APH Pub. Corp. p. 63. ISBN 978-81-7648-538-8。

- ^ ミシュラ、ケシャフ. インドと中国の関係の変化、1963年から1991年:二国間、地域、国際的な観点からの研究(PDF) (論文). hdl :10603/30868

- ^ 「インドと中国の関係:中国による頻繁な国境侵攻の理由とインドの対応策 | SSBMADEEASY」ssbmadeeasy.com . 2017年3月3日閲覧。

- ^ フーントラクル、ポンサック(2014年)『アジア変革のグローバルな台頭:経済成長ダイナミクスの動向と発展』(イラスト入り)パルグレイブ・マクミラン、37頁。ISBN 9781137412355。

- ^ 「中印戦争から50年」ミレニアム・ポスト、1975年5月16日。2013年12月3日時点のオリジナルよりアーカイブ。2013年7月12日閲覧

- ^ “Kirantis' khukris flash at Chola in 1967”. Hindustan Times . 2016年4月26日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2015年7月22日閲覧。

- ^ ティル、ジェフリー(2004年)『シーパワー:21世紀へのガイド』イギリス:フランク・キャス出版社、179ページ。ISBN 0-7146-8436-8。

- ^ クリストフ・ジャフルロ、ジリアン・ボーモント(2004年9月28日)。『パキスタンの歴史とその起源』アンセム・プレス、2004年。ISBN 9781843311492。

- ^ タイムズ紙スタッフおよび通信社報道(2002年3月30日)「ティッカ・カーン将軍(87歳)、『ベンガルの屠殺者』がパキスタン軍を率いた」ロサンゼルス・タイムズ。2011年10月30日閲覧

- ^ Ahsan, Syed Badrul (2011年7月15日). 「インディラ・ガンディーのために灯りが灯る」. The Daily Star . 2011年10月30日閲覧。

- ^ ナワズ・シュジャ(2008年)『交差する剣:パキスタン、その軍隊、そして国内の戦争』オックスフォード大学出版局、329頁。ISBN 978-0-19-547697-2。

- ^ Chitkara, MG (1996). Benazir, a Profile. APH Publishing. p. 81. ISBN 978-81-7024-752-4。

- ^ スコフィールド、ビクトリア(2000年)『紛争下のカシミール:インド、パキスタン、そして終わりなき戦争』IBタウリス社、117ページ。ISBN 978-1-86064-898-4。

- ^ レナード、トーマス (2006). 『発展途上国百科事典』テイラー&フランシス. ISBN 978-0-415-97662-6。

- ^ 「1971年の戦争」インド・パキスタン:困難な関係。BBC 。2011年10月30日閲覧

- ^ アリ、タリク(1983年)『パキスタンは生き残れるか?国家の終焉』ペンギンブックス、95ページ。ISBN 0-14-02-2401-7。

- ^ ウィルシング、ロバート(1991年11月15日)。『ジア政権下のパキスタンの安全保障、1977~1988年:周辺アジア国家の政策的要請』パルグレイブ・マクミラン、1991年。ISBN 9780312060671。

- ^ チャイルド、グレッグ(1998年)『薄い空気:ヒマラヤでの出会い』マウンテニアーズ・ブックス、1998年。ISBN 9780898865882。

- ^ デズモンド/カシミール、エドワード・W.(1989年7月31日)「世界の頂上におけるヒマラヤ戦争」タイム誌。2007年3月12日時点のオリジナルよりアーカイブ

- ^ イーゼン、ニック(2002年5月20日)「シアチェン:世界最高峰の冷戦」CNN 。 2006年4月10日閲覧。

- ^ カプール、S・ポール(2007年)『危険な抑止力:南アジアにおける核兵器拡散と紛争』スタンフォード大学出版局、118頁。ISBN 978-0804755504。

- ^ ab ウォルパート、スタンリー(2010年8月14日)「紛争解決に向けた最近の試み」インドとパキスタン:紛争継続か協力か?カリフォルニア大学出版局、73ページ。ISBN 9780520271401。

- ^ Ali, Tariq . "Bitter Chill of Winter". London Review of Books = . 2009年10月1日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2009年5月20日閲覧。

- ^ ラヴィ・ナンダ大佐(1999年)『カルギル:目覚めの呼び声』ヴェダムズ・ブックス、ISBN 81-7095-074-0。本書のオンライン要約は、2007年9月28日にWayback Machineにアーカイブされています

- ^ カルギル:防衛と外交が出会った場所 アーカイブ:2012年12月16日 ウェイバックマシン– インド陸軍参謀総長VPマリク、ビジェイ作戦に関する見解を表明。Daily Times掲載。 ヴィカス・カプールとヴィピン・ナラン著『カシミールの運命』 アーカイブ:2012年1月18日ウェイバックマシンスタンフォード国際関係ジャーナル; 『インド陸軍:イアン・カルドーゾ少将による簡潔な歴史』の書評 アーカイブ:2009年1月8日 ウェイバックマシン– IPCS掲載

- ^ ab R. デットマン、ポール (2001). 「カルギル戦争作戦」.インドの進路変更:建国50周年から千年紀へ. グリーンウッド出版グループ. pp. 119– 120. ISBN 9780275973087。

- ^ サミナ・アーメド著「外交の大失敗:パキスタンの外交戦線における失敗は戦場での成果を無駄にする」2011年8月4日アーカイブ、ウェイバックマシン(ハーバード・ケネディスクール、ベルファー国際問題センター)

- ^ ダリル・リンジーとアリシア・モンゴメリー「クーデター:パキスタンに新たな保安官が就任」salon.com。2009年12月20日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2015年6月19日閲覧。

- ^ 「カルギル戦争 - CCCによる戦争概要」(PDF) 。 2009年3月27日時点のオリジナル(PDF)からアーカイブ。 2009年5月20日閲覧。

- ^ サミナ・アーメド「四季折々の友」(ハーバード・ケネディスクール、ベルファー国際問題センター)

- ^ 「Rediff on the NeT: パキスタン、警官の遺体さえも引き取らない」rediff.com . 2015年6月19日閲覧。

- ^ 「パキスタン陸軍将校2名の遺体に関するニューデリーでのプレスリリース」indianembassy.org. 2010年6月15日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2017年3月3日閲覧。

- ^ M. イリヤス・カーン著「二級市民」、ヘラルド紙(パキスタン)、2000年7月。記事のオンラインスキャン版。2011年7月21日アーカイブ、Wayback Machine

- ^ ムシャラフとカルギルの真実 –ヒンドゥー紙2006年9月25日

- ^ 「カルギルで4000人以上の兵士が死亡:シャリフ」ザ・ヒンドゥー紙。 2012年11月11日時点のオリジナルよりアーカイブ。2009年5月20日閲覧。

- ^ カプール、S・ポール(2007年)『危険な抑止力:南アジアにおける核兵器拡散と紛争』(第23版)スタンフォード大学出版局、227頁。ISBN 978-0804755498。

- ^ R. デットマン、ポール (2001). 「カルギル「戦争」の反響」.インドの進路変更:建国50周年から千年紀へ(初版). アメリカ合衆国:Praeger Publishers. 130、131、133、153ページ. ISBN 978-0-275-97308-7。

- ^ カランサ、マリオ・エステバン(2009年)『南アジアの安全保障と国際核秩序』アッシュゲート、82、90ページ。ISBN 978-0-7546-7541-9。

- ^ コーエン、S.P.、ダスグプタ、S.(2013)『狙いを定めない武装:インドの軍事近代化』ブルッキングス研究所出版、2002年、ISBN 978-0-8157-2492-6。

- ^ ウィルコックス、クライド(2002年)『比較的観点から見た宗教と政治:一、少数、多数』(図解入り、復刻版)ケンブリッジ大学出版局、259ページ。ISBN 978-0-275-97308-7。

- ^ インドの新たな安全保障戦略、ミサイル防衛、軍備管理。DIANE Publishing. 25ページ。ISBN 978-1-4289-8261-12016年2月19日閲覧

- ^ ベルリッツ (2013). ベルリッツ:インドポケットガイド. Apa Publications (UK) Limited. ISBN 978-1-78004-757-7。

- ^ ウィルソン、ピーター(2003年)『戦争、代理戦争、そしてテロリズム:独立後のインド』ミッタル出版、143ページ。ISBN 978-81-7099-890-7。

- ^ デイビス、ザカリー(2011年)『インド・パキスタンの軍事対立:南アジアにおける危機とエスカレーション』パルグレイブ・マクミラン社(米国)5ページ、ISBN 978-0-230-10938-4。

- ^ ペルコビッチ、ジョージ(2001年)『インドの核爆弾:世界的な核拡散への影響』カリフォルニア大学出版局、479ページ。ISBN 978-0-520-23210-5。

- ^ 「弾道ミサイル防衛システムの開発:年末レビュー」(プレスリリース)。インド国防省。2007年12月28日。2008年1月26日閲覧

- ^ “Forces gung-ho on N-arsenal”. The Times of India . 2013年5月21日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2012年7月21日閲覧。

出典

- グレインジャー、ジョン・D.(2014)「セレウコス・ニカトール:ヘレニズム王国の構築」ラウトレッジ、ISBN 978-1-317-80099-6

- コスミン、ポール・J.(2014年)『象王の国:セレウコス朝帝国の空間、領土、イデオロギー』ハーバード大学出版局、ISBN 978-0-674-72882-0

- ムーケルジー、ラーダ・クムド(1988年)[初版1966年]、『チャンドラグプタ・マウリヤとその時代』(第4版)、モティラル・バナルシダス、ISBN 81-208-0433-3

- レーマン、アブドゥル(1976年1月)。『サヒ朝最後の二王朝:歴史、考古学、貨幣、古文書学の分析』(学位論文)。オーストラリア国立大学

- トラウトマン、トーマス(2015年)、象と王:環境史、シカゴ大学出版局、ISBN 978-0-226-26453-0

- パット・ウィートリー著、ウォルデマー・ヘッケル著(2011年)解説(第15巻)"、ジャスティン: ポンペイウス・トログスのフィリピン史の縮図: 第 2 巻、オックスフォード大学出版局、ISBN 978-0-19-927759-9

さらに詳しく

- スティーブン・P・コーエン、スニル・ダスグプタ編『Arming Without Aiming: India's Military Modernization』(2010年)抜粋および本文検索

- デイビス、ザカリー・S.インド・パキスタン軍事対立:南アジアにおける危機とエスカレーション(2011年)抜粋と本文検索;2000~2001年の対立に焦点を当てる

- デシュパンデ、アニルド著『インドにおけるイギリスの軍事政策、1900-1945年:植民地の制約と衰退する勢力』(2005年)

- ホームズ、ジェームズ・R.他著『21世紀のインド海軍戦略』(2009年)抜粋および本文検索

- カーン、イクティダール・アラム著『火薬と銃器:中世インドにおける戦争』(2004年)

- マーストン、ダニエル・P.、チャンダール・S.・スンダラム著『インドと南アジアの軍事史:東インド会社から核時代まで』(2006年)

- ロイ、カウシク著『ヒュダスペスからカルギルまで:紀元前326年から1999年までのインドにおける戦争史』(2004年)

- ロイ、カウシク著『オックスフォード現代戦争概論』(2009年)

- サンドゥ、グルチャーン・シン著『中世インドの軍事史』(2003年)

- スブラマニアム、アルジュン著『インドの戦争:軍事史 1947-1971』(2017年)、576ページ。ISBN 978-1-68247-241-5

- スンダラム、チャンダール・S.、「戦争—南アジア」、WHマクニールとP.スターンズ編、バークシャー世界史百科事典2005年、第5巻、1991-6ページ、(2005年)

- スンダラム、チャンダール・S.、「紙の虎:1944年から1945年までのインド国民軍の戦闘」、戦争と社会、13(1)、35-59頁(1995年)

- ジャドゥナス・サルカー(1970年)『インドの軍事史』ボンベイ:オリエント・ロングマンズ社。

- タプリヤル、ウマ・プラサド著『古代インドにおける戦争:組織と作戦の側面』(2010年)

公式戦史

インド政府国防省歴史部が執筆した公式戦史:

- 1962年の中印戦争

- 1965年の印パ戦争

- 1972年の印パ戦争

外部リンク

- インドの軍事大国としての台頭の無意味さ - ブルッキングス研究所のスティーブン・P・コーエン氏による講演のビデオ。イリノイ大学軍備管理・軍縮・国際安全保障プログラム(ACDIS)主催、2009年10月15日

- 注釈

- 現代のイスラム教徒の戦闘種族の役割:第二次世界大戦における英印軍におけるパキスタン ヌール・A・フセイン准将(退役)著

- インド国防 - 国防・軍事ポータル

- インドのジャワン - インド兵士への賛辞

- インド陸軍の歴史

- インド空軍の歴史

- インド空軍の歴史 (Bharat-Rakshak.com)

- 1840年から1920年までのイギリス軍とインド軍の兵士

- アン・S・K・ブラウン軍事コレクション、ブラウン大学図書館 軍事史とグラフィック、1790年頃~1918年

.jpg/440px-Man_in_Armor_(preparatory_sketch_for_Entering_the_Mosque).jpg)

.jpg/440px-Ax_Blade_(Celt).jpg)

.jpg/440px-Stone_inscription_marking_victory_of_the_Namjani_Borphukan_(1667).jpg)

.jpg/440px-Mahratta_Light_Horseman_(cropped).jpg)

![1755年にスワンナドゥルグでイギリス海軍がマラーター海軍を攻撃した様子を描いた絵。[32]](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/f5/Francis_Holman,_Commodore_James_in_the_Protector,_with_the_Revenge_and_the_grab_Bombay_in_the_bay_off_the_fort_at_Gheriah,_India,_April_1755_(18th_century).jpg/440px-Francis_Holman,_Commodore_James_in_the_Protector,_with_the_Revenge_and_the_grab_Bombay_in_the_bay_off_the_fort_at_Gheriah,_India,_April_1755_(18th_century).jpg)

![燃焼火薬を封じ込めるために金属シリンダーを使用したマイソールロケットでイギリス軍と戦うマイソール軍を描いた絵画。[42]](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c6/Rocket_warfare.jpg/440px-Rocket_warfare.jpg)