分布定数フィルタ

| ||

|

分布定数素子フィルタは、従来のフィルタのように、容量、インダクタンス、抵抗(回路の構成要素)が個別のコンデンサ、インダクタ、抵抗器に局在していない電子フィルタです。その目的は、ある範囲の信号周波数を通過させ、他の周波数を遮断することです。従来のフィルタはインダクタとコンデンサで構成され、そのように構築された回路は、各要素が1つの場所に「まとめられている」と考える集中素子モデルによって記述されます。このモデルは概念的には単純ですが、信号周波数が高くなるにつれて、つまり波長が短くなるにつれて、信頼性が低下します。分布定数素子モデルはすべての周波数に適用でき、伝送線路理論で用いられます。多くの分布定数素子コンポーネントは短い伝送線路で構成されています。回路を分布の観点から見ると、各要素は導体の長さに沿って分散され、互いに密接に混在しています。フィルタ設計では通常、インダクタンスと容量のみを考慮しますが、これらの要素が混在するため、これらを個別の「一括」コンデンサとインダクタとして扱うことはできません。分布定数フィルタを使用する必要がある周波数は明確に定められていませんが、特にマイクロ波帯(波長1メートル未満)で使用されます。

分布定数フィルタは、無線チャネルの選択性、ノイズの帯域制限、多数の信号を1つのチャネルに多重化することなど、集中定数フィルタと同様の多くの用途で使用されます。分布定数フィルタは、ハイパスを除き、集中定数で可能なあらゆる帯域形式(ローパス、バンドパスなど)で構成できます。ハイパスは通常は近似値として扱われます。集中定数設計で使用されるすべてのフィルタクラス(バターワース、チェビシェフなど)は、分布定数アプローチを使用して実装できます。

分布定数フィルタを構成する部品形態は多岐にわたりますが、いずれも伝送線路に不連続性を引き起こすという共通の特性を持っています。これらの不連続性は、線路を伝わる波面に対してリアクタンスインピーダンスを生じさせます。これらのリアクタンスは、フィルタの要件に応じて、集中定数のインダクタ、コンデンサ、または共振器の近似値として設計的に選択することができます。[ 4 ]

分布定数型フィルタの開発は、第二次世界大戦中の軍事におけるレーダーおよび電子対抗手段の必要性によって促進されました。集中定数型アナログフィルタは以前から開発されていましたが、これらの新しい軍事システムはマイクロ波周波数で動作するため、新たなフィルタ設計が必要でした。終戦後、この技術は電話会社やテレビ放送局などの大規模な固定通信ネットワークを持つ組織が使用するマイクロ波リンクに応用されました。今日では、この技術は衛星放送受信アンテナに使用されるコンバータ(図1に例を示します)など、いくつかの量産民生品に使用されています。

一般的なコメント

分布定数素子フィルタは、主にVHF(超短波)帯域(30~300 MHz)以上の周波数で用いられる。これらの周波数では、受動部品の物理的な長さが動作周波数の波長のかなりの部分を占めるため、従来の集中定数素子モデルを用いることが困難となる。分布定数素子モデリングが必要となる正確なタイミングは、検討中の設計によって異なる。一般的な経験則としては、部品寸法が0.1λより大きい場合に分布定数素子モデリングを適用する。電子機器の小型化が進むにつれ、回路設計はλに比べてますます小型化している。こうした進歩の結果、フィルタ設計に分布定数素子アプローチが必要となる周波数はますます高くなっている。一方、アンテナ構造の寸法は、通常、すべての周波数帯域でλに匹敵するため、分布定数素子モデルが必要となる。[ 5 ]

分布定数フィルタとその集中定数近似フィルタの動作における最も顕著な違いは、伝送線路の伝達特性が高調波間隔で繰り返されるため、分布定数フィルタでは集中定数フィルタのプロトタイプ通過帯域の複数の通過帯域複製が生じることである。これらのスプリアス通過帯域は、ほとんどの場合望ましくない。[ 6 ]

プレゼンテーションを分かりやすくするために、この記事の図では、コンポーネントをストリップライン形式で実装して描いています。これは業界で好まれているわけではありませんが、平面伝送線路形式(つまり、導体が平らなストリップで構成されている形式)は、確立されたプリント基板製造技術を使用して実装できるため人気があります。示されている構造は、マイクロストリップまたは埋め込みストリップライン技術(寸法を適切に調整する)を使用して実装することもでき、同軸ケーブル、ツインリード、導波管に適応できますが、一部の構造は他の構造よりも特定の実装に適しています。たとえば、いくつかの構造のオープンワイヤ実装は図3の2番目の列に示されており、他のほとんどのストリップライン構造でもオープンワイヤに相当するものが見つかります。平面伝送線路は、集積回路設計にも使用されます。[ 7 ]

歴史

分布定数フィルタの開発は第二次世界大戦前の数年間に始まった。分布定数回路という分野はウォーレン・P・メイソンによって創始された。[ 8 ] このテーマに関する主要な論文はメイソンとサイクスによって1937年に発表された。 [ 9 ]メイソンはそれよりずっと前の1927年に特許を出願しており[ 10 ]、その特許には集中定数解析から脱却した最初の電気設計が含まれている可能性がある。[ 11 ]メイソンとサイクスの研究は同軸ケーブルと平衡対線というフォーマットに焦点を当てていた。平面技術はまだ使用されていなかった。戦時中はレーダーや電子対抗手段のフィルタリングニーズによって多くの開発が行われた。その多くはMIT放射線研究所で行われたが[ 12 ]、米国や英国の他の研究所も関与していた。[ 13 ] [ 14 ]

フィルタが戦時中の設計を超えて進化するには、ネットワーク理論におけるいくつかの重要な進歩が必要でした。その一つが、ポール・リチャーズの等長線路理論です。[ 15 ]等長線路とは、すべての素子が同じ長さ(場合によっては単位長さの倍数)であるネットワークですが、他の寸法が異なり、異なる特性インピーダンスを与える場合があります。リチャーズの変換により、集中素子設計を「そのまま」扱い、非常に単純な変換方程式を用いて分布素子設計に直接変換することができます。[ 16 ]

実用的なフィルタを構築するという観点から、リチャーズの変換の難しさは、結果として得られる分布定数回路設計に必ず直列接続された素子が含まれることであった。これは平面回路技術では実現不可能であり、他の技術でもしばしば不都合であった。この問題は、インピーダンス変換器を用いて直列接続された素子を排除した黒田健一によって解決された。彼は1955年に黒田恒等式として知られる一連の変換式を発表したが、その著作は日本語で書かれており、彼のアイデアが英語の文献に取り入れられるまでには数年を要した。[ 17 ]

戦後、重要な研究課題の一つとして、広帯域フィルタの設計帯域幅の拡大が試みられました。当時用いられた手法(現在でも用いられている手法)は、集中定数型のプロトタイプ・フィルタから始めて、様々な変換を経て、分布定数型のフィルタへと到達するというものでした。しかし、この手法は、最小Qが 5 で行き詰まっているように思われました(Qの説明については、下記の「バンドパス・フィルタ」の項を参照)。1957 年、スタンフォード研究所のLeo Young が、分布定数型のプロトタイプから始めるフィルタ設計法を発表しました。 [ 18 ]このプロトタイプは、 1/4 波長インピーダンス変成器をベースとし、最大 1オクターブの帯域幅( Q約 1.3に対応)の設計を可能にしました。Young がその論文で用いた手順の一部は経験的なものでした。しかし、後に[ 19 ]厳密な解が発表されました。Young の論文は特に直結型空洞共振器について述べていますが、この手法は、この記事で示したような現代の平面技術に見られるような、他のタイプの直結型共振器にも同様に応用できます。容量性ギャップフィルタ(図8)と並列結合線路フィルタ(図9)は、直接結合共振器の例です。[ 16 ]

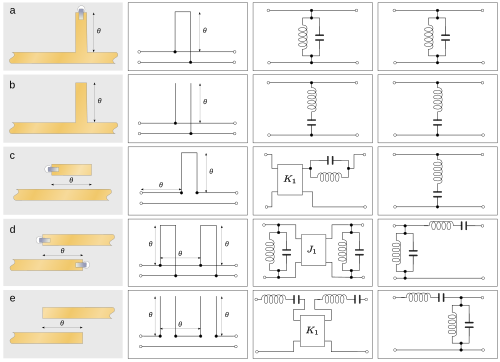

- 主線路と並列の短絡スタブ。

- 主回線と並列の開回路スタブ。

- 主回線に結合された短絡回線。

- 結合短絡線。

- 結合された開回路線。

ボードを貫通して下のグランドプレーンと接続するストラップを表します。

ボードを貫通して下のグランドプレーンと接続するストラップを表します。プリント平面伝送線路技術の導入により、フィルタを含む多くのマイクロ波部品の製造が大幅に簡素化され、マイクロ波集積回路の実現が可能になりました。平面伝送線路の起源は不明ですが、1936年には既に実験が記録されています。 [ 20 ]プリントストリップ線路の発明者はロバート・M・バレットで、彼は1951年にこのアイデアを発表しました。[ 21 ]これは急速に普及し、バレットのストリップ線路はすぐに競合する平面伝送線路、特にトリプレートやマイクロストリップとの激しい商業的競争にさらされました。現代の一般的な用語であるストリップ線路は、通常、当時トリプレートと呼ばれていた形式を指します。[ 22 ]

初期のストリップライン直接結合共振器フィルタは端部結合であったが、並列結合ラインフィルタ、[ 23 ]インターデジタルフィルタ、[ 24 ]コムラインフィルタ [ 25 ] の導入により長さが短縮され、小型化が進んだ。[ 25 ]これらの研究の多くは、ジョージ・マサエイが率いるスタンフォード大学のグループと、前述のレオ・ヤングらによって、今日でも回路設計者の参考資料となっている画期的な書籍として発表された。[ 26 ] [ 27 ]ヘアピンフィルタは 1972 年に初めて説明された。[ 28 ] [ 29 ] 1970 年代までには、今日一般的に使用されているフィルタトポロジのほとんどが説明された。[ 30 ]最近の研究では、同じ基本トポロジを使いながら、またはサスペンドストリップラインやフィンラインなどの代替実装技術を使って、擬似楕円フィルタなどの新しいまたは異なる数学的クラスのフィルタに集中している。[ 31

分布定数フィルタの非軍事分野における最初の応用は、通信会社がネットワークのバックボーンとして利用していたマイクロ波リンクでした。これらのリンクは、大規模な固定ネットワークを持つ他の産業、特にテレビ放送局でも利用されていました。 [ 32 ]このような応用は、大規模な設備投資計画の一部でした。しかし、大量生産によって技術は安価になり、国内の衛星テレビシステムに組み込むことが可能になりました。[ 33 ]新たな応用例として、携帯電話会社が運営する携帯電話基地局で使用される超伝導フィルタが挙げられます。 [ 34 ]

基本コンポーネント

実装できる最も単純な構造は、線路の特性インピーダンスのステップで、これにより伝送特性に不連続性が導入されます。これはプレーナー技術では伝送線路の幅を変えることで行われます。図 4(a) はインピーダンスのステップ アップを示しています (線路が細いほどインピーダンスが高くなります)。インピーダンスのステップ ダウンは、図 4(a) の鏡像になります。不連続性は、近似的に直列インダクタとして表すことができますが、より正確には、図 4(a) に示すように、ローパス T 回路として表すことができます。[ 35 ]複数の不連続性は、多くの場合、インピーダンス トランスフォーマーと組み合わせて、より高次のフィルターを生成します。これらのインピーダンス トランスフォーマーは、短い (多くの場合 λ/4) 長さの伝送線路で済みます。これらの複合構造では、対応する集中定数フィルターの有理伝達関数を近似することで、任意のフィルター ファミリ (バターワース、チェビシェフなど)を実装できます。この対応は正確ではない。分布定数回路は有理数回路にはなり得ず、集中定数回路と分布定数回路の挙動の相違の根本的な原因となっているからである。インピーダンス変換器は、集中定数回路と分布定数回路を組み合わせたフィルタ(いわゆる半集中定数回路)にも用いられる。[ 36 ]

分布定数フィルタのもう1つの非常に一般的なコンポーネントはスタブです。狭い周波数範囲では、スタブはコンデンサまたはインダクタ(インピーダンスは長さで決まる)として使用できますが、広帯域では共振器として動作します。短絡回路で公称1/4波長のスタブ(図3(a))は並列LC反共振器として動作し、開回路で公称1/4波長のスタブ(図3(b))は直列LC共振器として動作します。スタブはインピーダンス変成器と組み合わせてより複雑なフィルタを構成することもできます。また、その共振特性から予想されるように、バンドパス アプリケーションで最も有効です。[ 39 ]オープンサーキットスタブはプレーナー技術で製造するのが容易であるが、終端が理想的なオープンサーキットから大きく逸脱するという欠点があり(図4(b)参照)、多くの場合、ショートサーキットスタブが好まれることになる(長さにλ/4を加算または減算することで、どちらか一方を他方の代わりに使用することができる)。[ 35 ]

ヘリカル共振器はスタブに似ており、分布定数素子モデルで表現する必要があるが、実際には集中定数素子を用いて構成される。非平面構造で、巻線とコア上に巻かれたコイルで構成され、片端のみで接続されている。この装置は通常、シールドされた缶に収められており、上部にはコア調整用の穴が開いている。同様の目的で使用される集中定数LC共振器と物理的に非常によく似ていることが多い。ヘリカル共振器はVHF帯の上限とUHF帯の下限で最も有用であるのに対し、スタブはUHF帯の上限とSHF帯でより多く使用される。[ 40 ]

結合線路(図3(ce))もフィルタ素子として用いることができる。スタブと同様に共振器として動作し、同様に短絡または開放終端することができる。結合線路は実装が容易な平面技術において好まれる傾向があり、一方スタブはその他の用途において好まれる傾向がある。平面技術において真の開放回路を実装することは、基板の誘電効果により等価回路に必ずシャント容量が含まれるため、現実的ではない。しかしながら、短絡回路よりも開放回路の方が実装が容易なため、平面フォーマットでは開放回路がしばしば用いられる。多くの素子タイプが結合線路として分類可能であり、図にはより一般的なものが示されている。[ 41 ]

いくつかの一般的な構造が、対応する集中定数素子の構造とともに、図 3 と 4 に示されています。これらの集中定数素子の近似は、等価回路としてではなく、特定の周波数範囲での分布定数素子の動作のガイドとして考えてください。図 3(a) と 3(b) は、それぞれ短絡スタブと開放スタブを示しています。スタブの長さが λ/4 の場合、これらはそれぞれ反共振器と共振器として動作するため、それぞれバンドパス フィルタとバンドストップ フィルタの要素として役立ちます。図 3(c) は、主線路に結合された短絡線路を示しています。これも共振器として動作しますが、共振周波数が対象帯域から十分に外れているローパス フィルタアプリケーションでよく使用されます。図 3(d) と 3(e) は結合線路構造を示しており、どちらもバンドパス フィルタで役立ちます。図3(c)と3(e)の構造は、線路と直列に配置されたスタブを含む等価回路である。このようなトポロジーは、オープンワイヤ回路では容易に実装できるが、平面回路では実現が難しい。したがって、これら2つの構造は等価直列素子の実装に有用である。[ 42 ]

ローパスフィルタ

ローパスフィルタは、図 5 に示すステップインピーダンスフィルタを備えたラダートポロジーの集中定数プロトタイプから直接実装できます。これはカスケード線路設計とも呼ばれます。フィルタは、集中定数実装の直列インダクタとシャントコンデンサに対応する、高インピーダンス線路と低インピーダンス線路の交互のセクションで構成されています。ローパスフィルタは、能動部品に直流(DC) バイアスを供給するためによく使用されます。この用途向けのフィルタは、チョークと呼ばれることもあります。このような場合、フィルタの各要素の長さは λ/4 であり (λ は DC 電源への伝送をブロックするメインライン信号の波長)、線路の高インピーダンス部分はインダクタンスを最大化するために製造技術が許す限り狭く作られています。[ 43 ]集中定数の場合と同様に、フィルタの性能の必要に応じてセクションを追加できます。この構造は、図示した平面形状と同様に、中心導体に金属と絶縁体の交互に配置されたディスクをねじ込む同軸実装に特に適しています。 [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ]

ステップインピーダンス設計のより複雑な例を図 6 に示します。ここでも、細い線路はインダクタを実装するために使用され、太い線路はコンデンサに対応しますが、この場合、集中定数の対応物には、主線路を横切って並列に接続された共振器があります。このトポロジーは、阻止帯域に減衰極を持つ楕円フィルタまたはチェビシェフフィルタの設計に使用できます。ただし、これらの構造の部品値の計算は複雑なプロセスであるため、設計者は多くの場合、代わりにパフォーマンスが良く計算がはるかに簡単なm 導出フィルタとして実装することを選択します。共振器を組み込む目的は、阻止帯域の除去を改善することです。ただし、最高周波数共振器の共振周波数を超えると、共振器が開回路に近づくにつれて、阻止帯域の除去が劣化し始めます。このため、この設計で構築されたフィルタには、フィルタの最終要素として、単一のステップインピーダンスコンデンサが追加されることがよくあります。[ 47 ]これにより、高周波での良好な除去も保証されます。[ 48 ] [ 49 ] [ 50 ]

- メインラインの交互の側にある標準スタブは λ/4 間隔です。

- バタフライスタブを使用した同様の構造。

- スタブには、それぞれ、平行に 2 重になったスタブ、放射状スタブ、バタフライ スタブ (平行になった放射状スタブ)、クローバー リーフ スタブ (平行になった 3 重の放射状スタブ) など、さまざまな形状があります。

もう 1 つの一般的なローパス設計手法は、シャント コンデンサをスタブとして実装し、共振周波数を動作周波数よりも高く設定して、スタブ インピーダンスが通過帯域で容量性になるようにすることです。この実装には、図 6 のフィルタに似た一般的な形式の集中定数型の対応物があります。スペースに余裕がある場合は、図 7(a) に示すように、スタブをメイン ラインの交互の側に配置できます。この目的は、隣接するスタブ間の結合を防ぎ、周波数応答を変えてフィルタのパフォーマンスを低下させることを防ぐことです。ただし、すべてのスタブを同じ側に配置した構造も有効な設計です。スタブを非常に低インピーダンスのラインにする必要がある場合、スタブの幅が広くなりすぎることがあります。このような場合、1 つの解決策として、2 つの狭いスタブを並列に接続します。つまり、各スタブ位置で、ラインの両側にスタブを配置します。このトポロジの欠点は、2 つのスタブを合わせた線路の長さ λ/2 に沿って、追加の横方向共振モードが発生する可能性があることです。チョーク設計の場合、必要なことは単に容量をできるだけ大きくすることだけであり、そのためにはスタブの最大幅を λ/4 にして、主線路の両側にスタブを並列に配置することができます。結果として得られるフィルタは、図 5 のステップ インピーダンス フィルタに似ていますが、全く異なる原理で設計されています。[ 43 ]この幅のスタブを使用する場合の難しさは、スタブが主線路に接続されるポイントが明確に定義できないことです。λ に比べて狭いスタブは、その中心線に接続されていると見なすことができ、この仮定に基づく計算により、フィルタ応答を正確に予測できます。ただし、幅の広いスタブの場合、側枝が主線路上の特定のポイントに接続されていると仮定した計算は、伝送パターンの適切なモデルではなくなるため、不正確になります。この困難に対する一つの解決策は、直線状のスタブではなく、放射状のスタブを使用することです。主線路の両側に1つずつ、平行に配置された2つの放射状のスタブはバタフライスタブと呼ばれます(図7(b)参照)。線路の終端に3つの放射状のスタブを平行に配置することは、クローバーリーフスタブと呼ばれます。[ 51 ] [ 52 ]

バンドパスフィルタ

バンドパスフィルタは、共振可能な任意の素子を用いて構成できます。スタブを用いたフィルタは明らかにバンドパスフィルタとして構成できますが、他にも様々な構成が可能であり、そのいくつかを以下に示します。

バンドパスフィルタについて議論する際に重要なパラメータは、比帯域幅です。これは、帯域幅と幾何学的中心周波数の比として定義されます。この量の逆数はQ値Qと呼ばれます。ω 1と ω 2を通過帯域端の周波数とすると、次の式が成り立ちます。[ 53 ]

- 帯域幅、

- 幾何学的中心周波数と

容量ギャップフィルタ

容量性ギャップ構造は、長さ約λ/2の線路部分で構成され、これらの線路部分は共振器として機能し、伝送線路のギャップによって「両端で」結合されます。これは特に平面構造に適しており、プリント回路技術で容易に実装でき、通常の伝送線路と同じスペースしか占有しないという利点があります。このトポロジーの制約は、比帯域幅が増加すると性能(特に挿入損失)が低下し、Qが約5未満では許容できる結果が得られないことにあります。低Q設計のさらなる難しさは、比帯域幅が広いほどギャップ幅を狭くする必要があることです。ギャップの最小幅は、トラックの最小幅と同様に、印刷技術の解像度によって制限されます。[ 46 ] [ 54 ]

並列結合線路フィルタ

並列結合線路はプリント基板でよく使われるもう一つのトポロジーであり、製造工程が印刷されたトラックのみで構成されるため、オープンサーキット線路の実装が最も簡単です。この設計は並列λ/2共振器の列で構成されますが、隣接する共振器とはλ/4のみで結合するため、図9に示すようにスタッガード線路を形成します。このフィルタは容量性ギャップフィルタよりも広い比帯域幅を実現できますが、誘電損失によってQ値が低下するため、プリント基板では同様の問題が発生します。Q値の低い線路では、より密な結合と線路間のより狭いギャップが必要ですが、これは印刷プロセスの精度によって制限されます。この問題の解決策の一つは、複数の層にトラックを印刷し、隣接する線路が重なり合うものの、異なる層にあるため接触しないようにすることです。この方法により、線路は線路幅全体にわたって結合することができ、端から端までの場合よりもはるかに強い結合が得られ、同じ性能でより大きなギャップを実現できます。[ 55 ]

その他の(非印刷)技術では、短絡線路が好まれる場合があります。これは、短絡によって線路の機械的な接続点が提供され、Qを低下させる誘電体絶縁体が機械的な支持のために不要になるためです。機械的および組み立て上の理由以外では、開放型結合線路が短絡結合線路よりも好まれることはほとんどありません。どちらの構造でも同じ範囲のフィルタ実装を同じ電気的性能で実現できます。どちらのタイプの並列結合フィルタも、理論上は、他の多くのフィルタトポロジ(スタブなど)で見られるように、中心周波数の2倍の位置にスプリアス通過帯域を持ちません。しかし、このスプリアス通過帯域を抑制するには結合線路を完全に調整する必要がありますが、実際にはこれは実現されていないため、この周波数に残留スプリアス通過帯域が必然的に存在します。[ 46 ] [ 56 ] [ 57 ]

ヘアピンフィルタは、並列結合線路を用いた別の構造です。この場合、並列結合線路の各ペアは、短いリンクによって次のペアに接続されます。このように形成された「U」字型の形状から、ヘアピンフィルタと呼ばれます。設計によっては、リンクが長くなり、セクション間にλ/4インピーダンス変成作用を持つ幅の広いヘアピンが形成されます。[ 58 ] [ 59 ]

図10に示すような斜めの曲げはストリップライン設計によく見られるもので、大きな不連続性を生み出す鋭角な直角と、一部の製品では基板面積が著しく制限される可能性のある広い面積を占める滑らかな曲げとの間の妥協点を表しています。このような曲げは、長いスタブでよく見られ、スタブを他の方法では利用可能なスペースに収めることができない場合によく見られます。この種の不連続性の集中定数等価回路は、ステップインピーダンス不連続性に似ています。[ 38 ]このようなスタブの例は、記事冒頭の写真にあるいくつかの部品のバイアス入力に見られます。[ 46 ] [ 60 ]

インターデジタルフィルタ

インターデジタルフィルタは、結合線路フィルタの別の形態です。各線路セクションの長さは約λ/4で、片端のみが短絡終端され、もう片端は開放端となっています。短絡端は各線路セクションで交互に配置されます。このトポロジーは平面技術で容易に実装できますが、金属ケース内に固定された線路の機械的アセンブリにも特に適しています。線路は円柱または長方形の棒状で、同軸線路とのインタフェースも容易です。並列結合線路フィルタと同様に、支持用の絶縁体を必要としない機械的配置の利点は、誘電損失が排除されることです。線路間の間隔要件は並列線路構造ほど厳しくないため、より高い比帯域幅を実現でき、Q値は1.4まで低く抑えられます。[ 61 ] [ 62 ]

コムラインフィルタは、誘電体支持のない金属ケースに機械的に組み込むことができる点でインターデジタルフィルタに類似しています。コムラインフィルタの場合、すべての線路は交互に短絡されるのではなく、同じ端で短絡されます。他の端はコンデンサを介して接地されるため、この設計は半集中定数型に分類されます。この設計の主な利点は、高域阻止帯域を非常に広くできること、つまり、対象となるすべての周波数においてスプリアス通過帯域がないことです。[ 63 ]

スタブバンドパスフィルタ

前述のように、スタブはバンドパス設計に適しています。スタブの一般的な形態は、主線路が狭く高インピーダンスの線路ではなくなる点を除けば、スタブ・ローパスフィルタに似ています。設計者は様々なスタブフィルタのトポロジから選択することができ、その中には同一の応答特性を示すものもあります。図12にスタブフィルタの例を示します。これは、λ/4インピーダンス変成器によって結合されたλ/4短絡スタブの列で構成されています。

フィルタ本体のスタブは2本の並列スタブであるのに対し、端部のスタブは1本のみで構成されており、この配置はインピーダンス整合の利点を持つ。インピーダンス変成器は、シャント反共振器の列を直列共振器とシャント反共振器のラダー構造に変換する効果を持つ。同様の特性を持つフィルタは、λ/4開放回路スタブを線路に直列に配置し、λ/4インピーダンス変成器と結合させることで構成できるが、この構造は平面回路技術では実現できない。[ 64 ]

他に利用可能な構造として、λ/2のオープンサーキットスタブを線路両端に設け、λ/4インピーダンストランスと組み合わせる方法があります。このトポロジーは、ローパス特性とバンドパス特性の両方を備えています。DCを通過させるため、ブロッキングコンデンサを必要とせずに能動部品にバイアス電圧を伝送できます。また、短絡リンクが不要なため、ストリップラインとして実装する場合、基板の印刷以外の組み立て作業は不要です。欠点は以下のとおりです。

- (i) スタブがすべて 2 倍の長さになるため、このフィルタは対応する λ/4 スタブ フィルタよりも多くの基板面積を占有します。

- (ii)最初のスプリアス通過帯域は2ω0であるが、 λ /4スタブフィルタでは3ω0である。 [ 65 ]

小西は、60°バタフライスタブを用いた広帯域12GHzバンドパスフィルタについて述べている。このフィルタはローパス応答も備えている(このような応答を防ぐには短絡スタブが必要である)。分布定数型フィルタではよくあることであるが、フィルタがどのバンドフォームに分類されるかは、どのバンドを希望し、どのバンドをスプリアスと見なすかによって大きく左右される。[ 66 ]

ハイパスフィルター

真のハイパスフィルタを分布定数素子で実装するのは、不可能ではないにしても困難です。一般的な設計手法は、バンドパス設計から始め、上側のストップバンドを、あまりに高い周波数で発生させて、無視できる周波数に設定することです。このようなフィルタは擬似ハイパスフィルタと呼ばれ、上側のストップバンドは残留ストップバンドと呼ばれます。図8の容量性ギャップフィルタのように、「明らかに」ハイパストポロジーを持つように見える構造であっても、非常に短い波長における動作を考慮すると、バンドパスフィルタであることがわかります。[ 67 ]

参照

参考文献

- ^バール、290~293ページ。

- ^ブノワ、44~51ページ。

- ^ルンドストローム、80~82ページ

- ^コナー、13~14ページ。

- ^ゴリオ、1.2–1.3、4.4–4.5。

- ^マタイら。、17-18ページ。

- ^ Rogers et al.、p.129。

- ^サーストン、570ページ

- ^メイソンとサイクス、1937年。

- ^ Mason, Warren P.、「Wave filter」、米国特許 1,781,469、出願日: 1927年6月25日、発行日: 1930年11月11日。

- ^フェイゲンとミルマン、108ページ。

- ^ラガン、1965年。

- ^牧本と山下、p.2。

- ^レヴィとコーン、1055ページ。

- ^リチャーズ、1948年。

- ^ a bレヴィとコーン、p.1056。

- ^レヴィとコーン、1057ページ。

- ^ヤング、1963年。

- ^レヴィ、1967年。

- ^アクスン、142ページ。

- ^ BarrettとBarnes、1951、Barrett、1952、Niehenkeら、p.846。

- ^サルカー、556~559ページ。

- ^コーン、1958年。

- ^マタイ、1962年。

- ^マタイ、1963年。

- ^ Matthaei et al. , 1964.

- ^レヴィとコーン、1057–1059ページ。

- ^クリスタルとフランケル、1972年。

- ^レヴィとコーン、1063ページ。

- ^ Niehenkeら、p.847。

- ^レヴィとコーン、1065ページ。

- ^ Huurdeman、369~371ページ。

- ^ブノワ、34ページ。

- ^フォードとサンダース、pp.157–159。

- ^ a b c d BhatとKoul、p.498。

- ^マタイら。、144–149、203–207ページ。

- ^ BhatとKoul、539ページ。

- ^ a b c BhatとKoul、p.499。

- ^マタイら。、203–207ページ。

- ^カール、63~64ページ。

- ^マタイら。、217-218ページ。

- ^マタイら。、217–229ページ。

- ^ a bクネッポ、pp.213–214。

- ^マタイら。、373–374ページ。

- ^リー、789–790ページ。

- ^ a b c dセヴギ、252ページ。

- ^ホンとランカスター、117ページ。

- ^マタイら。、373–380ページ。

- ^リー、792–794ページ。

- ^クネッポ、212ページ。

- ^リー、790–792ページ。

- ^クネッポ、212~213ページ。

- ^ファラゴ、69ページ。

- ^マタイら。、422、440–450ページ。

- ^マタイら。、585–595ページ。

- ^マタイら。、422、472–477ページ。

- ^クネッポ、216–221ページ。

- ^ホンとランカスター、pp.130–132。

- ^ JarryとBeneat、15ページ。

- ^パオロ、113~116ページ。

- ^マタイら。、424、614–632ページ。

- ^ホンとランカスター、140ページ。

- ^マタイら。、424、497–518ページ。

- ^マタイら。、595–605ページ。

- ^マタイら。、605–614ページ。

- ^小西、pp.80–82。

- ^ Matthaei et al.、p.541。

参考文献

- Bahl, IJ 『RFおよびマイクロ波回路のための集中定数素子』、Artech House、2003年ISBN 1-58053-309-4。

- Barrett, RM および Barnes, MH「マイクロ波プリント回路」、Radio Telev.、vol.46、p.16、1951 年 9 月。

- バレット、RM「エッチングシートはマイクロ波部品として機能する」、エレクトロニクス、第25巻、pp.114~118、1952年6月。

- ベノワ、エルヴェ『衛星テレビ:アナログとデジタルテレビの技術』 Butterworth-Heinemann、1999年ISBN 0-340-74108-2。

- Bhat, Bharathi および Koul, Shiban K.マイクロ波集積回路のためのストリップライン型伝送線路、New Age International、1989 ISBN 81-224-0052-3。

- カー、ジョセフ・J.技術者の無線受信機ハンドブック、ニューネス、2001 ISBN 0-7506-7319-2

- Cohn, SB 「並列結合伝送線路共振器フィルタ」、IRE Transactions: Microwave Theory and Techniques、vol.MTT-6、pp. 223–231、1958年4月。

- コナー、FR 『波動伝達』、エドワード・アーノルド社、1972年ISBN 0-7131-3278-7。

- Cristal, EG および Frankel, S. 「ヘアピンライン/半波並列結合ラインフィルタ」、IEEE Transactions: Microwave Theory and Techniques、vol.MTT-20、pp. 719–728、1972 年 11 月。

- Fagen, MD および Millman, S. 「ベルシステムにおける工学と科学の歴史: 第 5 巻: 通信科学 (1925–1980)」、AT&T ベル研究所、1984 年。

- Farago, PS 『線形ネットワーク分析入門』、English Universities Press、1961 年。

- フォード、ピーター・ジョン、サンダース、GA 『超伝導体の台頭』CRCプレス、2005年ISBN 0-7484-0772-3。

- ゴリオ、ジョン・マイケル『RFとマイクロ波ハンドブック』CRC Press、2001年ISBN 0-8493-8592-X。

- Hong, Jia-ShengおよびLancaster, MJ 『RF/マイクロ波アプリケーション用マイクロストリップフィルタ』 John Wiley and Sons, 2001 ISBN 0-471-38877-7。

- ハーデマン、アントン・A. 『世界の電気通信史』、Wiley-IEEE、2003年ISBN 0-471-20505-2。

- ピエール・ジャリー、ジャック・ベネア著『小型フラクタルマイクロ波・RFフィルタの設計と実現』、ジョン・ワイリー・アンド・サンズ、2009年ISBN 0-470-48781-X。

- クネッポ、イヴァン『マイクロ波集積回路』、シュプリンガー、1994年ISBN 0-412-54700-7。

- 小西義弘『マイクロ波集積回路』CRC Press、1991年ISBN 0-8247-8199-6。

- リー、トーマス・H.平面マイクロ波工学:理論、測定、回路の実践ガイド、ケンブリッジ大学出版局、2004年ISBN 0-521-83526-7。

- Levy, R. 「直接結合空洞フィルタの理論」、IEEE Transactions: Microwave Theory and Techniques、vol.MTT-15、pp. 340–348、1967年6月。

- Levy, R. Cohn, SB、「マイクロ波フィルタの研究、設計、開発の歴史」、IEEE Transactions: Microwave Theory and Techniques、pp. 1055–1067、vol.32、第9号、1984年。

- Lundström、Lars-Ingemarデジタル テレビの理解、エルゼビア、2006 ISBN 0-240-80906-8。

- 牧本光夫・山下貞彦「無線通信用マイクロ波共振器とフィルタ:理論、設計、応用」 Springer、2001年ISBN 3-540-67535-3。

- Mason, WPおよびSykes, RA 「高周波無線用フィルタおよび広帯域変圧器における同軸および平衡伝送線路の使用」、Bell Syst. Tech. J.、vol.16、pp. 275–302、1937年。

- Matthaei, GL 「インターデジタルバンドパスフィルタ」、IRE Transactions: Microwave Theory and Techniques、vol.MTT-10、pp. 479–491、1962年11月。

- Matthaei, GL「狭帯域または中帯域のコムラインバンドパスフィルタ」、Microwave Journal、vol.6、pp. 82–91、1963年8月。

- Matthaei, George L.; Young, Leo and Jones, EMT Microwave Filters, Impedance-Matching Networks, and Coupling Structures McGraw-Hill 1964 (1980年版はISBN 0-89006-099-1)。

- Niehenke, EC; Pucel, RA および Bahl, IJ 「マイクロ波およびミリ波集積回路」、IEEE Transactions: Microwave Theory and Techniques、第 50 巻、2002 年3 月 3 日発行、pp.846–857。

- ディ・パオロ、フランコ『平面伝送線路を用いたネットワークとデバイス』CRC Press、2000年ISBN 0-8493-1835-1。

- Ragan, GL(編)『マイクロ波伝送回路』、マサチューセッツ工科大学放射線研究所、Dover Publications、1965年。

- リチャーズ、PI 「抵抗器伝送線路回路」、IRE会議録、第36巻、pp.217-220、1948年2月。

- ロジャース、ジョン・WM、プレット、カルビン著『無線周波数集積回路設計』、アーテックハウス、2003年ISBN 1-58053-502-X。

- サーカー、タパン・K. 『無線の歴史』、ジョン・ワイリー・アンド・サンズ、2006年ISBN 0-471-71814-9。

- Sevgi, Levent 『複雑な電磁気問題と数値シミュレーションアプローチ』 Wiley-IEEE、2003年ISBN 0-471-43062-5。

- サーストン、ロバート・N.、「ウォーレン・P・メイソン:1900-1986」、アメリカ音響学会誌、第81巻、第2号、pp.570-571、1987年2月。

- Young, L. 「広帯域および狭帯域用の直接結合キャビティフィルタ」IEEE Transactions: Microwave Theory and Techniques、vol.MTT-11、pp. 162–178、1963年5月。