| 第8回十字軍 | |||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 十字軍の一部 | |||||||||

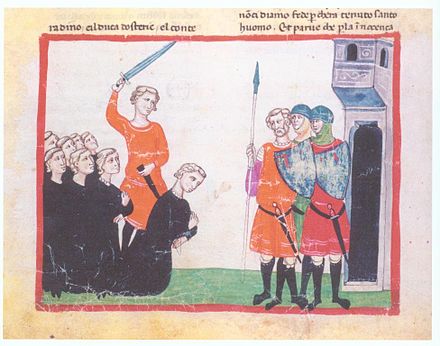

チュニスにおけるルイ9世の死 | |||||||||

| |||||||||

| 交戦国 | |||||||||

| ハフス朝 | |||||||||

| 指揮官と指導者 | |||||||||

| ムハンマド1世アル・ムスタンシル | |||||||||

| 強さ | |||||||||

| 未知 | 未知 | ||||||||

| 死傷者と損失 | |||||||||

| 未知 | 未知 | ||||||||

第8回十字軍は、フランス国王ルイ9世が1270年にチュニジアのハフス朝に対して開始した2度目の十字軍である。これは、ルイ9世のチュニス十字軍、あるいはルイの第2回十字軍としても知られている。ルイ16世はチュニジアの海岸に到着後まもなく赤痢で亡くなったため、この十字軍では目立った戦闘は見られなかった。チュニス条約は、十字軍とハフス朝の間で交渉された。領土の変更はなかったものの、キリスト教徒に商業的権利と一部の政治的権利が与えられた。十字軍はその後まもなくヨーロッパへ撤退した。

聖地の状況

第7回十字軍はフランス国王ルイ9世がマムルーク朝に捕らえられるという結果に終わりましたが、国王は十字軍への関心を失っていませんでした。1254年から1266年にかけて、ウトルメールの入植地への財政援助と軍事支援を続け、最終的には聖地への帰還を目指しました。

エルサレム王国

第七回十字軍は、1254年4月24日、フランス国王ルイ9世が聖地を去ったことで正式に終結した。ルイ9世は、エルサレム王国への正式な執事の職を、セルジューヌのジョフロワに代理人として託した。王国のバイリはイブランのジャンであり、1254年に従弟のアルスフの跡を継いだ。アルスフのジャンはキプロスに戻り、キプロスとエルサレムの両王国の領有権を主張していたキプロス王ユーゴー2世の摂政、アンティオキアのプレザンスに助言を与えた。 1254年5月にエルサレム王コンラッド2世が死去したため、エルサレムの名目上の王位は2歳の息子コンラディンに与えられた。[1]ルイ16世は出発に先立ち、ダマスカスとの休戦協定を1256年10月まで結んでいた。これはダマスカスとアレッポの首長ナシル・ユースフがモンゴルに対して抱いていた恐怖心を反映していた。そのため、彼はフランク人との戦争を望んでいなかった。エジプトのスルタン、アイバクも戦争を避けたいと考え、1255年にフランク人と10年間の休戦を結んだ。ヤッファは休戦から明確に除外され、スルタンはそこをパレスチナの港として確保することを望んだ。確立された国境は安全とは言い難かった。1256年1月、エルサレムのマムルーク朝総督はフランク人の襲撃者一団を懲らしめるために3月に遠征隊を率いたが、敗北して殺害された。アイバクはその後、カリフのムスタシムの仲介によりダマスカスと新たな条約を結んだ。両イスラム指導者はフランク人との休戦協定を更新し、今回はパレスチナとヤッファも対象とした。[2]

アーバンIV

ラテン総主教ロベール・ド・ナントは、第7回十字軍の際にルイ9世と共に捕虜となり、1254年に亡くなった。教皇アレクサンデル4世によって任命された新しい総主教は、当時ヴェルダン司教であり、後にアレクサンデルの後継者として任命され、ウルバヌス4世と改名したジェームズ・パンタレオンであった。彼はプロイセン十字軍の経験があり、1249年のクリストブルク条約の交渉に尽力した。1255年12月に総主教に任命され、1260年の夏にようやくアッコに到着した。その結果、王国は高位総主教の恩恵を受けられないまま、イスラム教徒とモンゴル人からの脅威や内紛に絶えず直面することとなった。[3]

聖サバスをめぐる争い

マムルーク朝とアイユーブ朝の間のイスラム教徒の戦争、およびレヴァントへのモンゴルの侵攻に加えて、東ローマ帝国は聖サバス戦争に従事する様々なイタリア商人とも争わなければならなかった。ジェノバ、ヴェネツィア、ピサというライバル関係にある3つのイタリア都市は、東ローマ帝国のすべての海港に拠点を置き、そこから地中海貿易を支配していた。この商業はイスラム教徒の首長たちに等しく利益をもたらし、両陣営は部分的にこの利益源を断つことを恐れて条約に署名する意思を示した。ピサとジェノバの間の不和は長らく醸成されており、1250年にはジェノバ商人がヴェネツィア人によって殺害され、アッコで市街戦が勃発した。ルイが1254年にようやくヨーロッパに帰国すると、再び不和が勃発した。1256年、アッコの聖サバス修道院の所有権をめぐってヴェネツィアとジェノバの商人植民地間の商業競争が勃発した。ジェノバ人はピサの商人の支援を受けてヴェネツィア人居住区を攻撃し、彼らの船を焼き払ったが、ヴェネツィア人は彼らを追い出した。[4]

その後、ヴェネツィア人はモンフォール公フィリップによってティルスから駆逐された。ヴェネツィア人はアルスフ公ジャン、ヤッファ公ジャン、ベイルート公ジャン2世、テンプル騎士団、ドイツ騎士団、ピサ人らの支援を受けた。聖ヨハネ騎士団はジェノヴァ人を支援した。1257年、ヴェネツィア人は修道院を占領し要塞を破壊したが、ジェノヴァ人を完全に駆逐することはできなかった。ジェノヴァ人地区は封鎖され、近隣に聖ヨハネ騎士団の施設があったためジェノヴァ人は補給を受けた。モンフォール公フィリップはティルスから食料も送っていた。1257年8月、アルスフ公ジャンはジェノヴァのイタリア同盟国であるアンコーナ共和国にアッコの商業権を与えることで戦争を終わらせようとしたが、モンフォール公フィリップと聖ヨハネ騎士団を除く残りの貴族たちはヴェネツィアを支援し続けた。[5]

プレザンスがアッコに戻る

キプロスのプレザンスはキプロス女王であると同時にエルサレムの摂政でもあった。1258年2月、プレザンス王妃は5歳の息子であるキプロス王ユーグ2世と共にトリポリを訪れ、兄のアンティオキア王ボエモン6世に謁見した。ボエモンは彼女をアッコまで護衛した。エルサレムの高等法院が招集され、ボエモンは長らく王国を留守にしていたコンラディンの後継者としてユーグ2世の主張を確認するよう求めた。ユーグを王権として承認し、プレザンスを摂政とするよう要請された。ボエモンは妹の存在が内戦を鎮めることを期待していた。イブラン騎士団はユーグとプレザンスの主張を承認し、テンプル騎士団とドイツ騎士団も承認した。しかしながら、ホスピタル騎士団はコンラディン不在では決断は不可能であると宣言した。こうして王家は内戦に巻き込まれることになった。ヴェネツィア人はプレザンスとその息子を支持した。ジェノヴァ、ホスピタル騎士団、そしてモンフォール公フィリップは、かつてフリードリヒ2世と激しく対立していたにもかかわらず、コンラディンを支持した。多数決でプレザンスが摂政に就任した。アルスフのジャンはバイリを辞任したが、すぐに再任された。その後、彼女とボエモンはキプロスに戻り、バイリたちに反乱軍に対して断固たる行動をとるよう指示した。[6]

問題は、新ラテン総主教がアッコに到着する前に頂点に達した。ジェームズ・パンタレオンはプロイセン人への対応で優れた手腕を発揮していたが、聖地の状況ははるかに大きな問題であった。彼はプレザンスを支持し、アレクサンデル4世に行動を促した。教皇は3共和国の代表をヴィテルボの宮廷に招集し、即時休戦を命じた。ヴェネツィアとピサの外交官はジェノバ船でシリアへ、ジェノバ人はヴェネツィア船でシリアへ向かうことになっていた。使節団は1258年7月に出発したが、これは実際には主要な衝突が発生した後のことであった。ジェノバはロッソ・デッラ・トルカ提督の指揮する艦隊を派遣し、6月にティルス沖に到着して、展開していたジェノバ艦隊と合流した。6月23日、艦隊はティルスを出航し、フィリップ・ド・モンフォールの兵士たちは海岸沿いに行軍した。ヴェネツィア人とピサ人は、軍人ではなく後にヴェネツィア総督に選出されたロレンツォ・ティエポロの指揮下で、より小規模な軍勢を擁していた。 1258年6月24日、アッコの戦いが勃発し、ジェノバ軍は混乱の中ティルスへと撤退した。フィリップ2世の進撃はアッコの民兵によって阻止され、市内のジェノバ人居住区は制圧された。その結果、ジェノバ軍はアッコを放棄し、ティルスに司令部を置いた。[7]

1259年4月、教皇は東方特使トマス・アグニ(当時ベツレヘム司教、後にラテン総主教となる)を派遣し、紛争の解決を命じた。ほぼ同時期にアルスフのバイリ(使節)ヨハネが死去し、プレザンスがアッコに赴き、バイリにジョフロワ・ド・サルギネスを任命した。彼はアグニと協力して休戦協定を結んだ。1261年1月、高等法院(オート・クール)とイタリア代表団との会合で合意が成立した。ジェノバ人はティルスに、ヴェネツィア人とピサ人はアッコに司令部を維持した。敵対していた貴族と騎士団も和解した。しかし、イタリア人はこの合意を最終的なものとは考えず、間もなく戦争が再開された。シリア沿岸の商業と海運は壊滅的な打撃を受け、1270年まで海戦が続いた。 [8]

ジョフロワ・ド・サルギネスは王国に秩序を取り戻した。しかしながら、彼の権威はトリポリ伯領には及ばなかった。トリポリ伯領では、ジョフロワの家臣であるアンリ・ド・ジェバイルがボエモン6世と戦争状態にあった。アンリの従弟であるベルトラン・エンブリアコは、トリポリ伯ルチアの娘の摂政であったにもかかわらず、トリポリでボエモンを攻撃した。1258年、男爵たちはトリポリに進軍し、ボエモンが居住する都市を包囲した。ボエモンはベルトランに敗れ負傷し、テンプル騎士団は救出に兵士を派遣した。ある日、ベルトランは身元不明の農民に襲撃され、殺害された。彼は斬首され、その首はボエモンに贈られた。ボエモンが暗殺を唆したことに疑いの余地はなかった。反乱軍はジェバイルに撤退し、アンティオキアとエンブリアコ家の間には血の抗争が勃発した。[9]

ビザンチン帝国がコンスタンティノープルを奪還

聖サバス戦争の決着がつかなかったことは、シリア以外にも影響を及ぼした。ラテン帝国コンスタンティノープルはイタリア貿易の助けを借りて繁栄していた。ヴェネツィアはコンスタンティノープルとエーゲ海諸島の両方に領地を持っていたため、帝国の成功に特に関心を持っていた。これに対抗するため、ジェノヴァはニカイア皇帝ミカエル8世パレオロゴスを積極的に支援した。ミカエルは1259年のペラゴニアの戦いでの勝利によりビザンツ帝国回復の基礎を築き、この戦いでアカイア公ウィリアム・ド・ヴィルアルドゥアンは配下の男爵全員と共に捕らえられ、半島東半分を占める要塞の割譲を余儀なくされた。1261年3月、ミカエルはジェノヴァ人と条約を結び、現在および将来の領土全域でジェノヴァ人に優遇措置を与えた。7月25日、ジェノヴァ人の支援を受けて、彼の軍隊はコンスタンティノープルに入城した。第4回十字軍によって誕生したラテン帝国は解体された。[10]

キプロスとエルサレムの摂政

プレザンスは1261年9月に亡くなった。彼女の息子、キプロス王ユーグ2世は当時8歳だったが、キプロスとエルサレムの王位継承権を持ち、摂政を必要としていた。ユーグ2世の父、キプロス王アンリ1世には2人の姉妹がいた。姉はマリー・ド・リュジニャンで、ワルテル4世(ブリエンヌ)と結婚したが若くして亡くなり、息子ユーグ・ド・ブリエンヌを残した。妹のイザベラ・ド・キプロスは、アンティオキア王ボエモン5世の兄弟であるアンリ・ド・アンティオキアと結婚した。彼らの息子、ユーグ3世(キプロス)は従兄弟より年上で、イザベラが2人とも育てた。ユーグ3世は王位継承順位が次期であったが、摂政の座を叔母とその息子と争うことを望まなかった。審議の末、キプロス高等法院はユーグ3世を摂政に任命した。オート・クール(高等法院)はこの問題を検討する時間を与えられ、イザベラが夫と共にアッコに赴いたのは1263年の春になってからだった。彼女は事実上の摂政として受け入れられたが、忠誠の誓いは拒否された。これはコンラディンが同席している場合に限って可能だった。ジェフリー・オブ・サルギネスはバイリの職を辞任し、イザベラは夫にその職を譲り、夫を伴わずにキプロスへと戻った。[11]

1264年、イザベラはキプロスで死去し、エルサレムの摂政は再び空位となった。キプロスのユーグ3世が摂政位を主張したが、今度はブリエンヌのユーグが反論した。彼は、いとこのどちらが年上であっても、姉の息子の摂政位は妹の息子よりも優先されるというフランスの慣習だと主張した。ウートルメールの法学者たちはこの主張を退け、決定的な要素は最後の摂政保持者との血縁関係であると裁定した。イザベラが最後の摂政として受け入れられたため、その息子ユーグ3世が甥よりも優先された。貴族や政府高官たちは満場一致でユーグ3世を受け入れ、母親には拒否された敬意を表した。重要なのは、ユーグ3世が病院と神殿の総長であるユーグ・ド・ルヴェルとトマ・ベラールによって認められていたことである。彼は正式なバイリを任命しなかったが、アッコの統治は再びジェフリー・オブ・サルギネスに委ねられた。[12]

モンゴル人

聖地の状況はモンゴルの台頭、特に1240年代に始まったレヴァントへのモンゴル侵攻によって複雑化した。モンゴルは帝国の南西部にイルハン朝を建国し、イスラム諸王朝の影響力を均衡させ、まずアユーブ朝を滅ぼした。マムルーク朝や西方キリスト教国との関係は絶えず変化し、時に同盟国、時に敵国となった。

ルイ9世とモンゴル

ルイ9世は当時のモンゴルの支配者とも接触を維持していた。1248年の第1回十字軍遠征の際、アルメニアとペルシャに駐留していたモンゴル軍司令官エルジギデイの使節がルイ9世に接近した。[13]エルジギデイは、エジプトとシリアの合流を防ぐため、ルイ王がエジプトに上陸し、その間に自身がバグダードを攻撃するよう提案した。ルイはドミニコ会のアンドレ・ド・ロンジュモーをモンゴルの大ハーン、ギュユク・ハーンへの使者として派遣した。使者が宮廷に到着する前にギュユクは亡くなり、両者は行動を起こさなかった。代わりに、ギュユクの王妃で摂政となったオグル・カイミシュは、丁重に外交申し出を断った。[14]ルイはモンゴル宮廷に別の使節、フランシスコ会のルブルック伯ウィリアムを派遣し、モンゴルの大ハン、モンケを訪問させた。彼はモンゴル宮廷で数年間を過ごした。1259年、モンゴル帝国の最西端に位置するジョチ・ウルスの支配者ベルケは、ルイに服従を要求した。[15]一方、モンゴル皇帝モンケとフビライの弟であるイルハン朝のフレグ・ハンは、フランス王に軍事援助を求める書簡を送ったが、その書簡はフランスに届かなかった。[16]

ペルシャにおけるアサシンの殲滅

1257年、モンゴル軍はペルシアに侵攻し、フレグはアサシン教として知られる残忍なイスマーイール派に対して進軍した。彼らの支配者ルクン・アッディーン・フルシャーは外交的策略で惨事を避けようとした。フレグはダマヴァンドとアッバース・アバードを経由してアサシン教の谷へと慎重に進軍した。モンゴル軍がアラムート城に近づくと、ルクン・アッディーンは降伏した。城の知事は降伏命令を拒否し、数日以内に城は武力で奪取された。ルクン・アッディーンはモンケと会うためカラコルムへ派遣されたが、モンケは彼との面会を拒否した。アサシン教の未征服の要塞はゲルトクフとラムサル城の2つであり、ルクン・アッディーンはこれらの城の降伏を手配するよう指示された。途中で彼は処刑され、フレグは教団全体を殲滅するよう命じられた。1257年末までに、ペルシャの山岳地帯には、伝説のアサシン教団員はわずか数人しか残っていなかった。[17]

シリアのモンゴル人

1258年、フレグ率いるモンゴル軍は、アサシン教団に対するフレグの軍事作戦の成功に続いてバグダード包囲戦でアッバース朝を破り、同市を略奪した。フレグの妻ドクズ・ハトゥンは、同市にいたキリスト教徒の仲間を助けたとされている。[18]フレグはその後シリアへ移動し、レバントに侵攻した。ここでモンゴル軍は、アルメニアのヘトゥム1世やアンティオキアのボエモンド6世などのキリスト教徒同盟軍と合流した。統合軍は1260年1月にアレッポ包囲戦を成功させ、続いてネストリウス派キリスト教徒キトブカの指揮の下、3月にダマスカスを占領した。これによりアイユーブ朝の残党は事実上壊滅した。ただし、キトブカ、ヘトゥム、ボエモンドのキリスト教徒が占領したイスラム教都市への凱旋行軍の記録には疑問が残る。[13]

モンゴル帝国がビザンツ帝国との関係改善を図っていたため、ボエモンはアンティオキアにギリシャ人総主教エウティミウスを据える見返りとして、港湾都市ラタキエを与えられた。このためボエモンはアッコの敵意を買い、エルサレムのラテン総主教ジェームズ・パンタレオンによって破門された。ボエモンの事件が審理された当時、パンタレオンはすでに教皇ウルバヌス4世に選出されており、教皇はボエモンのモンゴルへの服従の理由を認め、破門を猶予した。エウティミウスは後に誘拐され、アルメニアに連行され、ラテン総主教オピッツォ・フィエスキの後任となった。[19]

モンゴル軍はフランク族と交戦する意図はなかった。しかし、シドンのユリアヌスはダマスカス近郊を襲撃し、キトブカの甥であるモンゴル軍司令官を殺害した。これに対し、シドンは略奪された。ベイルートのヨハネ2世はテンプル騎士団の一団を率いてモンゴル軍を攻撃し、ヨハネとテンプル騎士団総長のトマ・ベラールは捕らえられ、多額の身代金が要求された。[20]モンゴル軍によるダマスカス占領は、エジプトのスルタン、クトゥズに行動を起こさざるを得なかった。フレグは使節を派遣し、スルタンにエジプトの降伏を要求していた。使節の首はすぐに切り落とされ、カイロのバブ・ズウェイラ門に晒された。これに続いてパレスチナへの襲撃が続き、モンゴル軍による征服は、シリアのモンゴル軍司令官フレグが兄モンケの死後、キトゥカに少数の守備隊を残して帰国したことで、避けられないと思われていたものの頓挫した。その後、エジプトのマムルーク朝はフランク領への進軍許可を求め、許可を得て、 1260年9月のアイン・ジャールートの戦いでモンゴル軍を破った。キトゥカは殺害され、シリア全土はマムルーク朝の支配下に入った。エジプトへの帰途、クトゥズはバイバルス将軍に暗殺された。バイバルスは前任者よりもフランクとの同盟にはるかに消極的だった。[21]

フビライの死とアバカの台頭

1265年2月、フレグは老衰で崩御し、モンゴル軍の立場は弱体化した。未亡人のドクズ・ハトゥンは、継子で当時トルキスタン総督を務めていた仏教徒のアバカに後継者を確保した。フレグは死去前に、ミカエル8世パレオロゴスと交渉し、ビザンツ帝国の皇族の娘を多数の妻に加えようとしていた。皇帝の庶子マリア・パレオロゴスが1265年にエウティミウスに護衛されて派遣されたが、マリアが到着する前にフレグが亡くなったため、マリアはアバカと結婚した。アバカのイルハン国への移行は遅く、ジョチ・ウルス(マムルーク朝と同盟を組んで翌春にアバカの領土に侵攻し、常に脅威にさらされていた)に晒された。敵対行為は1267年にベルケが死去するまで続いた。クビライ・ハーンは介入を試み、新ハーンであるモンケ・テムルはアバカの領土への大規模な侵攻は行わなかった。しかし、モンケ・テムルはバイバルスとの同盟を維持し、バイバルスは干渉を恐れることなくキリスト教徒に対する遠征を再開できると判断した。[22]

クレメンス4世とグレゴリウス10世

ウルバヌス4世は1264年10月に死去し、クレメンス4世が1265年2月に教皇に選出された。[23]アバカはマムルーク朝に対抗するため、西方キリスト教徒との協力関係を確保しようと試みた。1267年からクレメンス4世と書簡を交わし、1268年にはヨーロッパに大使を派遣し、自らの勢力、西方キリスト教徒、そして義父ミカエル8世の勢力との間でフランス・モンゴル同盟を結成しようと試みた。1267年、教皇とアラゴン王ジェームズ1世は、ジェイム・アラリック・ド・ペルピニャンをアバカに大使として派遣した。1267年、教皇はモンゴルからの以前のメッセージに肯定的な返答をし、イルハン朝に十字軍の到来を知らせた。

フランス国王とナバラ国王は、聖地の状況を重く受け止め、聖十字架の勲章を授与され、十字架の敵への攻撃に備えています。あなたは、義父(ギリシャ皇帝ミカエル8世パレオロゴス)と共にラテン人を支援したいと、私たちに手紙で伝えてくださいました。私たちはこれを深く称賛しますが、統治者たちに彼らがどのような道を歩むつもりなのかを尋ねない限り、まだお伝えすることはできません。あなたの助言を彼らに伝え、彼らの思惑を汲み取り、決定事項を厳重な伝言で陛下にお知らせいたします。

— 1267年、教皇クレメンス4世からアバカへの手紙[24]

アカバはローマとアラゴン王ジェームズ1世から返答を受け取ったが、これがジェームズ1世の1269年のアッコ遠征の失敗につながったのかどうかは不明である。アバカはアラゴン王に手紙を書き、アラゴン人がキリキアに到着したら弟のアガイをアラゴン人に合流させるつもりであると述べたことが記録されている。アバカはイングランドのエドワード1世にも使節を送った。クレメンス4世は1268年に死去し、史上最長の教皇選挙の後、 1271年9月にグレゴリウス10世が後を継いだ。 [25] 1274年、アバカは第2回リヨン公会議に出席していたグレゴリウス10世にモンゴルの使節を派遣した。そこでアバカの秘書リカルドゥスは集会に報告書を読み上げ、フレグのキリスト教徒に対する友好的な態度を思い出させ、アバカがシリアからイスラム教徒を追い出す計画であることを保証した。[26]

聖地のバイバルス

バイバルスは軍人として権力を握りました。彼は第7回十字軍で西方諸国を破ったエジプト軍の指揮官の一人であり、アイン・ジャールートの戦いで軍の先鋒を務めました。これはモンゴル軍にとって初の実質的な敗北であり、歴史の転換点とされています。バイバルスはエルサレム王国の完全な破壊を、イスラムの統治者としての自身の権威を確立するための権力統合の手段と見なしました。彼は前任者たちの融和政策を拒否し、フランク人による度重なる同盟の試みを拒絶しました。[27]

スルタンとしての即位

バイバルスは1260年10月にスルタンとなり、エジプトとシリアにおける反対勢力を速やかに鎮圧した。しかし、1258年にモンゴル軍がバグダードを征服すると、アッバース朝のカリフ制は事実上終焉を迎え、イスラム世界はカリフ不在となった。[28]カイロを拠点とするイスラム教徒の新たな指導者として最初の試みは、アル=ムスタンシル2世であったが、1261年にバグダード奪還を試みたモンゴル軍に殺害された。アル=ハキム1世が後を継ぎ、16世紀まで続く王朝が始まった。[29]バイバルスはエジプト沿岸都市の要塞化と、ヨーロッパ人の意図をより深く理解するためのミカエル8世パレオロゴスやシチリアのマンフレッドとの同盟締結によって、自らの地位を固めた。 [30]彼はまた、キプチャク・ハン国のベルケとその家臣キリジ・アルスラーン4世とも同盟を結んでいた。[31]

シリアとアルメニアでのキャンペーン

バイバルスはシリアの十字軍王国に対するマムルーク朝の戦争を継続した。1263年、彼はまずアッコの包囲を開始したが、失敗に終わった。この難攻不落の目標を放棄すると、彼は次にナザレに目を向け、キリスト教の建物をすべて破壊し、ラテン語聖職者の立ち入りを禁じた。彼の次の目標は、 1263年4月のアルスフ陥落であった。町を占領した後、彼は守備側のホスピタル騎士団に対し、難攻不落の城塞を明け渡せば通行を自由にすると申し出た。バイバルスの申し出は受け入れられたが、結局彼らは奴隷にされた。バイバルスは要塞を徹底的に破壊した。1265年、彼はハイファの街と要塞群を攻撃し、再び城塞を破壊してハイファ陥落をもたらした。その後すぐにカイサリアも陥落した。[32]

1266年、バイバルスはヘトゥム1世がモンゴル帝国に服従させていたキリスト教国キリキア・アルメニアに侵攻した。マリの惨事でヘトゥム1世の軍を破ったバイバルスは、マミストラ、アダナ、タルソスの3つの大都市を破壊した。そのため、ヘトゥムがモンゴル軍を率いて到着した時には、国土はすでに荒廃していた。[33]ヘトゥムは息子のレオ2世(アルメニア王)の返還交渉に臨み、アルメニア国境の要塞をマムルーク朝に譲渡せざるを得なかった。1269年、ヘトゥムは息子に譲位して修道士となり、1年後に死去した。レオはキリキアをモンゴル帝国の属国としつつ、同時にマムルーク朝に貢物を納めなければならないという、難しい立場に置かれた。[34]

サフェドの包囲

テンプル騎士団が保持していたツファトはヨルダン川を見下ろす位置に配置されていたため、この地域のイスラム軍の動きを早期に察知することができた。この要塞はイスラム諸国のイスラム勢力にとって常に悩みの種となっており、1266年6月、バイバルスはツファト包囲戦を開始し、7月にこれを占領した。バイバルスは、テンプル騎士団に対し、要塞を明け渡せばアッコへの安全な通行を保証すると約束していた。数で大きく劣勢だったテンプル騎士団は同意した。降伏すると、バイバルスはホスピタル騎士団の場合と同様にこの約束を破り、テンプル騎士団の駐屯部隊を皆殺しにした。ツファトを占領すると、バイバルスは戦略的に重要な要塞を破壊せず、その代わりに占領して強化した。[35] ブルゴーニュのオドも、聖地を守るために50人の騎士からなる十字軍を率いていたが、同時期に戦死した。クレメンス4世は、早くも1266年10月、新たな十字軍の布教を命じる際に、ツファド陥落について言及しました。また、1267年3月までにクロスボウ兵連隊を聖地に派遣するよう手配しました。テンプル騎士団によるツファドの英雄的防衛は、14世紀初頭にはキプロスにおけるテンプル騎士裁判で引用され、伝説となっていました。[36]

アンティオキアの包囲

1266年のキリキア・アルメニアの喪失によって、ヘトゥムの義理の息子ボエモン6世率いるアンティオキアとトリポリは孤立し、バイバルスは翌年も十字軍の残っていた守備隊の殲滅を続けた。[37] 1268年、バイバルスは法律家ジャン・ド・イベリンの息子、ギー・ド・イベリンが所有していたヤッファを包囲した。ヤッファは12時間の戦闘の後、1268年3月7日に陥落した。ヤッファ市民の大半は殺害されたが、バイバルスは守備隊の無傷を許した。そこから彼は公国へと進軍し、アンティオキア包囲戦を開始した。アンティオキア騎士と守備隊はアンティオキアの守備隊長シモン・マンセルの指揮下にあった。 1268年5月18日、アンティオキアは陥落した。バイバルスは再び住民の命を助けると約束したが、約束を破り、アンティオキアを破壊し、降伏後に住民の多くを殺害または奴隷化した。この敗北はアンティオキア公国の陥落を招いた。アンティオキアにおける男女、そして子供たちの虐殺は「十字軍時代全体における最大の虐殺」であった。[38]司祭たちは教会内で喉を掻き切られ、女性や子供は奴隷として売られた。1万7千人ものキリスト教徒が虐殺され、10万人が奴隷として連行された。[39]

第8回十字軍

アンティオキアでの勝利後、バイバルスは状況を精査するために一時休戦した。モンゴル軍は落ち着きがなく、ルイ9世が率いる新たな十字軍の噂が流れていた。キプロス王ユーグ3世は休戦を要請し、バイバルスはアッコに使節を派遣して停戦を申し出た。ボエモン6世は休戦への参加を求めたが、伯爵扱いされたことに憤慨した。しかし、彼は申し出を受け入れた。キリスト教国への小規模な襲撃はいくつかあったものの、全体として休戦は守られた。[40]

ルイ9世が再び十字架に架けられる

ルイ9世が聖地を去った後、マムルーク朝はフランク人の町や要塞を数多く占領し、アッコへの頻繁な攻撃によって軍事的脅威を増大させた。考えられない事態――王国の完全喪失――が現実味を帯び、長らく眠っていた新たな十字軍の計画が再燃した。第二次バロン戦争は、1265年のエヴェシャムの戦いでイングランド王エドワード1世がシモン・ド・モンフォール率いる反乱軍を破ったことでほぼ終結した。1266年のベネヴェントの戦いでルイ1世の弟アンジュー伯シャルル1世が勝利したことで、シチリア王国はカペー朝の支配下に入り、フランス軍の戦闘力はようやく解放された。このことがきっかけでクレメンス4世は、1263年にウルバヌス4世の下で開始された十字軍の計画を復活させ、1266年1月に聖地への新たな遠征を宣言した。『小聖人年代記』によると、

西暦1266年、教皇クレメンスはドイツ王国全土に書簡を送り、ドミニコ会とフランシスコ会の修道士たちに、エジプトのファラオであるバビロンのスルタンと海外のサラセン人に対して、忠実かつ熱心に十字架を宣べ伝えるよう命じました。それは、キリスト教徒の苦しみを軽減し、聖地を支えるためでした。[41]

1266年9月までに、ルイ9世は再び十字軍を率いることを決意し、国際的な取り組みとなることを願っていた。彼は常に十字軍への再出撃を望んでいたが、フランスの要求は切迫していた。翌年、ルイは疲労と病に苦しみながらも、第2回十字軍の準備ができると感じ、必要な準備と資金集めを始めた。受胎告知の祝日、サント・シャペルに納められた聖遺物の前で、ルイ9世とフランスの大貴族のほとんどが再び十字軍を率いた。その日は1267年3月25日であった。[42]

二度目の儀式は1267年6月5日、パリのノートルダム大聖堂で教皇特使の前で行われた。同じく十字架を担いだルイ14世の義理の息子、ナバラのテオバルド2世も同席していた。この遠征に対する反応は、1248年の第7回十字軍招集時ほど熱狂的ではなかったが、この遠征に個人的に反対していた年代記作者のジャン・ド・ジョアンヴィルによってその不人気さが誇張されている可能性もある。ジョアンヴィルによって詳細に記録されたルイ14世の第1回十字軍とは異なり、第2回十字軍の主要年代記作者はサン=ドニのプリマティウスであった。『ジェスト・デ・チプロワ』や、ギヨーム・ド・ナンジス、マシュー・パリス、パドヴァのフィデンティウス、アル=マクリズィの著作も、この遠征の歴史の基礎となっている。[43]

1267年の十字軍

1267年の十字軍は、オーバーライン地方から聖地へ向かった軍事遠征である。これは、教皇が後援した前例のないほど熱心な十字軍の説教の時代から生まれた、1260年代のいくつかの小規模な十字軍の1つである。クレメンス4世は勅書を発布した後、ドイツの司教、ドミニコ会、フランシスコ会に十字架の説教を命じた。フランスに隣接する地域を除いて反応は乏しかった。しかし、オーバーライン地方では十字軍の説教は大きな成功を収め、1267年初頭までに数百人の十字軍兵士が十字架を担いだ。十字軍兵士は、1267年の四旬節にバーゼルを出発し、バーゼル司教の2人の聖職者騎士の指揮の下、海路アッコへ向かった。十字軍兵士の何人かはエルサレムの聖墳墓教会を訪問できたが、聖地での彼らの活動についてはほとんど知られていない。ドイツ人は、フランスのルイ9世とイングランドのエドワード1世の遠征隊の到着を待ち、大規模な軍事行動を控えていた可能性が高い。遠征隊の大部分は1270年までにドイツに帰還したようである。[44]

アラゴンの少年十字軍、1269年

モンゴルのイルハン朝のアバカは1267年初頭にアラゴン王ジェームズ1世と文通し、マムルーク朝に対抗するために力を合わせるよう招いていた。ジェームズはジャイメ・アラリック・ド・ペルピニャンをアバカに大使として派遣し、ペルピニャンはモンゴルの使節を率いて戻ってきた。クレメンス4世とカスティーリャ王アルフォンソ10世は、ジェームズの道徳心が低いとして、聖地への軍事任務を思いとどまらせようとした。しかし、クレメンス4世は1268年11月に死去し、グレゴリウス10世が新教皇になるまでほぼ3年かかり、カスティーリャ王はアラゴンでほとんど影響力を持たなかった。ムルシアの征服を終えたばかりのジェームズは、十字軍の資金集めを始めた。[45] 1269年9月1日、彼は強力な艦隊を率いてバルセロナから東へ出航した。すぐに嵐に遭遇した。国王と艦隊の大半は帰国した。国王の私生子ペドロ・フェルナンデスとフェルナン・サンチェスが率いる小さな部隊だけが旅を続けた。彼らは12月末、バイバルスが休戦協定を破り大軍を率いてアッコに現れた直後にアッコに到着した。アラゴン軍は直ちに敵への攻撃を望んだが、テンプル騎士団とホスピタル騎士団によって阻止された。キリスト教徒の勢力は縮小していた。ジョフロワ・ド・サルジネスは1269年4月に死去し、ロベール・ド・クレスクが後任となった。彼のフランス連隊はオリヴィエ・ド・テルムが指揮し、モンフォールの先への襲撃に展開した。アッコ軍は帰還中のイスラム教徒の勢力を発見した。オリヴィエ・ド・テルムは誰にも気づかれずにアッコに戻りたいと考えたが、ロベール・ド・クレスクは攻撃を主張した。彼らはバイバルスが仕掛けた待ち伏せに遭い、生き残ったのはわずかであった。アッコにいた軍隊は救出に向かおうとしたが、アラゴン人に制止された。その後まもなく、彼らは何も達成できずにアラゴンへ帰還した。[46]

アンジューのシャルル1世

1266年、シチリア王マンフレッドの軍勢はベネヴェントでアンジュー公カール1世に敗れ、マンフレッド自身も逃亡を拒否し戦死した。カールはマンフレッド支持者には寛容だったが、彼らはこの融和政策が長続きするとは考えていなかった。クレメンス4世はカールの統治方法を傲慢で頑固だと非難した。それでもカールはフィレンツェからギベリン派を追放するよう要請されたが、トスカーナへの拡張主義は教皇を警戒させた。クレメンス4世はカールに対し、3年以内にトスカーナに対するすべての領有権を放棄することを約束させた。カールは、征服した領土の3分の1と引き換えに、ビザンツ皇帝ミカエル8世パレオロゴスからコンスタンティノープルを奪還するボードゥアン2世・コートネイへの協力を約束した。[47]

カール大帝はトスカーナに戻りポッジボンシの要塞を包囲したが、要塞は1267年11月末まで陥落しなかった。[48]マンフレッドの支持者の一部はバイエルンに逃れ、15歳のコンラディンにシチリアの世襲権を主張するよう説得しようとした。コンラディンは彼らの提案を受け入れ、マンフレッドの支持者であるカスティーリャのフリードリヒはイフィキヤ(現在のチュニジア)のハフス朝カリフ、ムハンマド1世アルムスタンシルから北アフリカからシチリアに侵攻することを許可された。 1268年8月23日のタリアコッツォの戦いではコンラディンが勝利したかに見えたが、最終的に彼の軍は敗走した。1268年10月29日、コンラディンと同盟者のバーデンのフリードリヒは斬首された。[49]カスティーリャ王フリードリヒ1世とその軍勢は投獄されることなくチュニスへの逃亡を許され、1270年にルイ1世率いる十字軍と戦うチュニジア軍に加わった。[50]

十字軍の準備

ルイ9世はエルサレム解放の構想を決して放棄しなかったが、ある時点で新たな十字軍の出発点としてチュニスへの軍事遠征を行うことを決意した。告解師ジョフロワ・ド・ボーリューによると、ルイはムハンマド1世(ムスタンシル)がキリスト教に改宗する用意があると確信していた。13世紀の歴史家サバ・マラスピナは、シャルル1世がルイにチュニス攻撃を促したのは、チュニスの支配者たちがかつてのシチリア王に支払っていた貢物の支払いを確約したかったためだと推測している。この決定の正確な動機は不明であるが、ルイは1268年には既にこの選択を行っていたと考えられている。[51]

十字軍は1270年の初夏に出航する予定で、ジェノバ(19隻)とマルセイユ(20隻)製の船が参加した。ルイ14世の当初の計画は、キプロスを経由してウトルメール海岸に上陸することだった。しかし、最終計画は1269年に策定され、艦隊はまずチュニスに上陸することになった。ルイ14世はアフリカに関する知識が限られていたが、この計画はルイ14世の宗教的必要性とシャルル1世の政治的目的を満たす唯一のものであった。資金調達は例年通り困難を極めた。遠征への熱意が欠如していたため、ルイ14世は負担の多くを担う必要があった。クレメンス4世はまた、十字軍を支援するため、ナバラにおける教会の収入の10分の1をナバラ王テオバルド2世に譲渡していた。ロンセスバーリェスの修道院長とトゥデラの首席司祭が、10分の1の徴収を監督することになっていた。ナバラにおける十字軍の説教は主にパンプローナのフランシスコ会とドミニコ会によって行われた。[52]

ルイ9世の戦役と死

1270年7月2日、ルイ16世の軍勢はついにエグモルトから出航した。[53]艦隊は1269年に任命されたフランス初の提督、フロラン・ド・ヴァレンヌが率いていた。彼らは大規模でよく組織された艦隊を率いて出航し、国王は次のように述べた。

「既視感、航海をする者たち。富裕層、栄誉ある者、賞賛者を犠牲にしなさい...J'ai voulu vous donner ce dernier example et j'espère que vous le suvrez si les circonstances le commandent...」[54]

ルイ14世は兵士たちにこう告げた。「私は既に老齢に達しているが、海外への旅に出る。富、名誉、そして快楽を神に捧げる。これが最後の模範であり、状況が許せば従ってくれることを願っている。」

ルイ14世には、弟のアルフォンス・ド・ポワティエとその妻ジャンヌ・ド・トゥールーズが同行した。また、生き残った3人の息子、フランス王フィリップ3世(妻イザベル・ド・アラゴン)、ジャン・トリトラン、アランソン公ピエール1世、そして甥のアルトワ公ロベール2世も同行した。さらに、前回の十字軍遠征の従軍兵士の息子であるフランドル公ロベール3世、ブルターニュ公ジャン1世、ユーグ12世・ド・リュジニャン、そしてサン=ポル公ギー3世、ソワソン公ジャン2世、ラウル・ド・ソワソンも参加した。

出航は少なくとも1ヶ月遅れた。これは、チュニジアの暑さと、聖地への遠征という第二区間における海上の悪天候への懸念との戦いを意味した。軍勢は第7回十字軍の規模よりも小規模だった。ルイ14世自身の家臣である騎士は347名で、総守備兵力は1万人と推定された。ルイ14世の義理の息子テオバルド2世率いる第二艦隊は、ルイ14世の娘である妻イザベラ・ド・フランスを伴ってマルセイユを出航した。[43]

旅の前半は慌ただしいものだった。一行はサルデーニャ島に立ち寄った。国王はフロレントを偵察兵としてサルデーニャ人との面会に派遣した。彼らの船はジェノバ船であったため、歓迎されなかった。フランス艦隊とナバラ艦隊はサルデーニャ島南岸のカリアリで合流した。ここでチュニス攻撃の決定が発表され、エルサレムに向かうと告げられた兵士たちは動揺した。しかし、国王への高い尊敬の念が彼らを安心させた。[55]

カリアリで一週間過ごした後、軍は準備を整えて出発し、1270年7月18日に大きな抵抗もなく速やかにカルタゴに上陸した。国王はフロレントと数人の兵を派遣して偵察させた。彼は港を発見したが、そこにはイスラム教徒とジェノバ人の商船が数隻停泊しているだけだった。王室会議は戦略を巡って分裂し、罠だと考える者もいれば、この状況を利用して上陸しようとする者もいた。後者が選ばれ、7月21日、ラ・グーレットの塔は陥落し、軍はカルタゴ平原に進軍した。ジェノバ人の水兵は要塞を占領し、住民を虐殺しながら作戦拠点とした。ルイ14世は1250年のエジプトでの過ちを繰り返したくなかったため、両軍とも待ち構えていた。シャルル1世が到着するまでは大規模な戦闘は行わないと考えたからである。スルタンは要塞の壁の内側にいて安全であり、フランク人と公然と交戦することを望まず、その行動は嫌がらせに限定されていた。[56]

チュニジアの暑さ、そして衛生状態と新鮮な食料の不足は、遠征の運命を決定づけることになった。十字軍は赤痢と思われる病気に襲われ、多くの者が死亡した。ルイ9世はボーリューのジョフロワによって最後の儀式を受け、「主はあなたの手で、あなたの魂を愛する御方よ、敬虔なる御方よ」と最後の言葉を述べた。フランス国王であり十字軍の指導者であったルイ9世は、8月25日に灰の床で悔悟の淵に沈んだ。フィリップ3世が新国王となったが、戴冠式は1年延期された。[57]国王の死が伝えられる中、シャルル1世の艦隊がチュニスに到着した。いくつかの取るに足らない小競り合いの後、シャルル1世は和平を申し入れた。同様に苦難に苦しむ軍勢を率いたムハンマド1世・ムスタンシルも同様の考えだった。[56]

ジャン2世・ド・ソワソンとラウル・ド・ソワソンはチュニジアで、もしくはフランスに帰国後まもなく戦死した。チュニジアで戦死したのは、ジャン・ド・ブリエンヌの息子で第7回十字軍の従者であったアルフォンソ・ド・ブリエンヌである。その他、オリヴィエ・ド・テルム、ラウル2世・ド・クレルモン、ジャン・デップ、ジョフロワ・ド・ジュヌヴィル、ジャン1世・ド・ブルターニュなどは生き残った。フランス元帥のうち、ランスロ・ド・サン=マールは戦死し、ラウル2世・ソレスとシモン・ド・ムランは生き残った。イギリス諸島からの派遣隊のうち、スコットランド貴族でスコットランド派遣隊のリーダーであったアソル伯デイヴィッド・ストラスボギーとバイレス卿サー・デイヴィッド・ド・リンゼイはチュニスで戦死したが、アダム・オブ・キルコンカーやアレクサンダー・ド・バリオールなどは生き残り、翌年エドワード王子と共に戦った。[58]

チュニス条約

チュニス条約は、1270年11月1日、ラテン・キリスト教徒側はフランス国王フィリップ3世、アンジュー公シャルル1世、ナバラ公テオバルド2世、チュニス側はムハンマド1世ムスタンシルによって調印された。この条約は両軍の休戦を保証した。この協定により、キリスト教徒はチュニスとの自由貿易を獲得し、市内の修道士や司祭の居住が保証された。バイバルスは、チュニスでフランク人と戦うためにエジプト軍を派遣する計画を中止した。この条約はシャルルにとって非常に有利なものであった。彼はチュニジア人から戦争賠償金の3分の1を受け取り、スルタン国に居住するホーエンシュタウフェン家の難民の追放を約束された。十字軍はその後まもなく撤退し、第8回十字軍は終結した。[59]

フランス国王フィリップ3世

オルレアン伯フィリップ3世は父に同行してチュニスへ向かった。ルイ9世は王国をマチュー・ド・ヴァンドームとクレルモン公シモン2世に託し、王璽も授けていた。ルイを襲った疫病は、フィリップ3世とその家族にも猛威を振るった。8月3日には兄のジャン・トリスタンが先に亡くなり、8月25日には国王フィリップ3世も亡くなった。遺体の腐敗を防ぐため、遺体の搬送を容易にするため、骨から肉を分離するモス・テウトニクス(肉を分離する作業)を行うことが決定された。 [60]

フィリップ3世は、わずか25歳で病に侵されていたが、チュニジアで国王として宣言された。彼はフランス、シチリア、ナバラの王とチュニスのカリフとの間の条約の当事者であった。この失態の後、他にも死者が続いた。1270年12月、フィリップの義理の兄弟であるナバラのテオバルド2世が亡くなった。続いて2月には、フィリップの妻イザベラが5人目の子供を妊娠中に落馬した。4月には、テオバルドの未亡人でフィリップの妹イザベラも亡くなった。フィリップ3世は1271年5月21日にパリに到着し、故人に敬意を表した。翌日、父の葬儀が行われた。新君主は1271年8月15日にランスでフランス国王として戴冠した。[61]

余波

エドワードは、十字軍がチュニスを出発する前日にイングランド艦隊を率いて到着した。イングランド軍はルイ1世の残りの部隊と共にシチリア島に戻った。11月22日、連合艦隊はトラパニ沖の嵐で壊滅した。1271年4月末、イングランド軍はエドワード卿の十字軍を続行するためアッコへ向かった。これは聖地への最後の大十字軍となった。[62]

1271年9月1日、グレゴリウス10世はついに教皇に選出された。選挙は、エドワード1世の遠征隊と共にアッコで任務中だった彼が、自らの使命を放棄することを望まなかったため、選出の知らせを聞いた最初の行動は、十字軍への援助要請の発信だった。イタリアに向けて出航する直前のアッコでの最後の説教で、彼は詩篇137篇を引用し、「エルサレムよ、もし私があなたを忘れるなら、私の右の手はその知恵を忘れますように」と有名な言葉を残した。彼は1272年3月27日、サン・ピエトロ大聖堂で聖別された。[63]

1272年3月31日、第二リヨン公会議が招集された。公会議は聖地奪還のためのパッサギウム・ジェネラーレ(包括受難)計画を承認した。この計画は、キリスト教世界の全聖職者に6年間課せられた十分の一税によって賄われることになっていた。アラゴン王ジェームズ1世は直ちに遠征隊を組織することを望んだが、テンプル騎士団の反対に遭った。聖地での経験を持つフランシスコ会の修道士、パドヴァのフィデンティウスは、教皇から聖地奪還に関する報告書の作成を委任された。[64]

アバカはモンゴルの使節団を評議会に派遣し、秘書官リカルドゥスが報告書を読み上げ、フレグがキリスト教徒に友好的であったことを強調するとともに、イルハン朝がシリアからイスラム教徒を追放する計画であることを保証した。その後、グレゴリウスはモンゴルとの協力で1278年に新たな十字軍を開始することを布告した。しかし、1276年の教皇の崩御により、こうした計画は頓挫し、集められた資金はイタリアに分配された。[65]

フィリップ3世は1284年にアラゴン十字軍を率いたが、これは不運な結果に終わった。[66]父王と同じく、彼も1285年10月5日に赤痢で亡くなり、息子のフランス王フィリップ4世が後を継いだ。フィリップ4世は1291年のアッコ包囲戦後、聖地の最終的な喪失を監督することになる。[67]

参加者

第 8 回十字軍に参加した人々の部分的なリストは、「第 8 回十字軍のキリスト教徒」および「第 8 回十字軍のイスラム教徒」のカテゴリ コレクションで参照できます。

文学的な反応

アンジュー伯シャルルに仕えた外交官ベルトラン・ダラマノンとリコー・ボノは、本来海外に回すべき資金をイタリアで戦争に費やすという教皇の政策を批判した。第8回十字軍の失敗は、それ以前の十字軍と同様に、トルバドゥールによってオック語詩で反撃が生み出された。特にフランス国王ルイ9世の死は、トルバドゥールがアルビジョワ十字軍の際にフランス王室に対して示していた敵意を考慮すると、彼らの創作活動に刺激を与えた。ルイ9世の死を悼んで3つのプラン(嘆きの歌)が作曲された。

ギレーム・ドーポルはルイ14世のために『Fortz tristors es e salvaj'a retraire』を作曲した。ライモン・ゴーセルム・ド・ベゼルスは1268年に十字軍の準備を祝うために『Qui vol aver complida amistansa』を作曲したが、1270年にはフランス王を記念して『Ab grans trebalhs et ab grans marrimens』を作曲しなければならなかった。オーストルク・ド・セグレは『No sai quim so, tan sui desconoissens』を作曲した。これはより一般的な十字軍の歌で、ルイ14世を嘆くと同時に、神か悪魔のどちらかがキリスト教徒を惑わしているとしている。彼はまた、ルイ14世の弟シャルルを攻撃し、彼を異教徒のcaps e guitz (指導者と導き手) と呼んでいる。なぜならシャルルがルイ14世に聖地ではなくチュニスを攻撃するよう説得し、ルイ14世の死後すぐにイスラム教徒と和平交渉を行ったからである。

十字軍の後、老年の吟遊詩人ペイレ・カルデナルは、「Totz lo mons es vestitiz et abrazatz (多かれ少なかれ:全世界が[虚偽に]包囲されている)」という歌を書き、ルイ14世の相続人フィリップ3世に聖地に行ってエドワード・ロングシャンクスを助けるよう奨励した。

ルイ1世のチュニス侵攻の新たな計画について、チュニスでは風刺詩が作られました。「おお、ルイ1世よ、チュニスはエジプトの姉妹だ!だから、お前の試練を覚悟しろ!お前の墓はイブン・ロクマンの家ではなく、ここにあるだろう。宦官ソビフの代わりに、ムンキルとナキルがここにいるだろう。」[68]

参照

参考文献

- ^ ヒュー・チザム編 (1911). 「コンラディン」.ブリタニカ百科事典6 (第11版). ケンブリッジ大学出版局. pp. 968–969.

- ^ ギブ 1969、712–714 ページ、「アイユーブ朝とマムルーク朝」。

- ^ ダグラス・レイモンド・ウェブスター (1912). 「教皇ウルバヌス4世」. チャールズ・ハーバーマン編.カトリック百科事典. 15.ニューヨーク: ロバート・アップルトン社.

- ^ マーシャル 1994、pp.217–231、Sieges。

- ^ ランシマン 1969、pp. 568-570、聖サバス戦争。

- ^ ランシマン 1954、pp. 284–285、エイカーのプレザンス女王(1258)。

- ^ ランシマン 1954、285~286ページ、「アッコの戦い、1258年」。

- ^ リチャード1979、364-406ページ、「聖サバス戦争」。

- ^ Runciman 1954、pp. 287–288、トリポリのボエモンド。

- ^ ランシマン 1954、286~287 ページ、「ビザンチン帝国がコンスタンティノープルを奪還」。

- ^ Runciman 1954、pp. 288–289、キプロスのヒュー、エルサレム摂政。

- ^ Runciman 1954、289–290 ページ、キプロスのヒュー 3 世。

- ^ ab ジャクソン、ピーター(1980). 「1260年の聖地の危機」. 『イングリッシュ・ヒストリカル・レビュー』第95巻第376号、オックスフォード大学出版局、481–513頁。

- ^ Grousset 1970、pp. 272–274、オルフル・カイミッシュの摂政。

- ^ シノール、デニス (1999)。 「西方のモンゴル人」。アジア史ジャーナル、Vol. 33、No. 1、Harrassowitz Verlag、1 ~ 44 ページ。

- ^ エーグル、デニス (2005)。 「エルジギデイ、フルレグウ、アバカの手紙:モンゴルの序曲、それともキリスト教の腹話術?」内陸アジア。7 (2): 143–162。

- ^ ランシマン 1954、300~302ページ、「ペルシャにおける暗殺者の絶滅、1257年」。

- ^ ランシマン 1954、302~303ページ、「モンゴル軍がバグダッドを占領」。

- ^ リチャード1999、pp.423-426、「十字軍とモンゴル人」。

- ^ マーシャル 1994、pp. 176–187、「襲撃遠征」。

- ^ Runciman 1969、571–575 ページ、『モンゴル人』。

- ^ Runciman 1954、pp. 318–319、フラグの死。

- ^ ウィリアム・ウォーカー・ロックウェル (1911). 「クレメンス4世」. ヒュー・チザム編.ブリタニカ百科事典. 6 (第11版). ケンブリッジ大学出版局. pp. 483–484.

- ^ グローセット、1934 年、p. 644、第 3 巻、クレメンス 4 世とアバカ。

- ^ ヒュー・チザム編 (1911). 「グレゴリー10世」.ブリタニカ百科事典. 12 (第11版). ケンブリッジ大学出版局. p. 574.

- ^ Cahen 1969、722–723 ページ、アバガ。

- ^ Ziyādaẗ 1969、pp. 747–750、Baybars。

- ^ Holt, PM「カイロのアッバース朝に関するいくつかの考察」ロンドン大学東洋アフリカ研究学院紀要、第47巻第3号、1984年、501-507頁。

- ^ ボスワース 2004、7–10ページ、「カイロのカリフたち、659–923/1261–1517」。

- ^ Pahlitzsch 2006、pp. 156–158、Baybars I.

- ^ Holt 1995、pp. 11–22、「マムルーク朝とフランク王国の外交関係」。

- ^ Runciman 1954、pp. 316–318、パレスチナのバイバルス。

- ^ Chahin 2001、pp. 242–258、キリキアのアルメニア王国。

- ^ スチュワート 2001、「アルメニア王国とマムルーク朝」。

- ^ シャチャール、ウリ・ツヴィ (2020). 「安置された要塞:サフェドの興亡に関する三者三様論考」 .中世史ジャーナル. 23 (2): 265– 290. doi :10.1177/0971945819895898. S2CID 212846031.

- ^ マーシャル 1994、217–249 ページ、「サフェドの包囲戦」。

- ^ Bouchier 1921、pp. 268–270、スルタン バイバルスの侵略。

- ^ マッデン 2005、168 ページ、「アンティオキア包囲戦」。

- ^ Runciman 1954、324–325 ページ、アンティオキアの崩壊、1268 年。

- ^ Madden 2010、pp. 173–194、ルイ9世、アンジュー伯シャルルと1270年のチュニス十字軍。

- ^ モートン、ニコラス(2011年)「補助的援助:聖地への十字軍へのドイツと東ヨーロッパの貢献の減少(1221~1291年)」ドイツ歴史研究所ロンドン紀要33 ( 1):38–66

- ^ Strayer 1969、pp. 508–518、「ルイ9世のチュニスへの十字軍」。

- ^ ab Riley-Smith 2005、pp. 207–212、「ルイの第二次十字軍」。

- ^ Bleck、Reinhard、「Ein oberrheinischer Palästina-Kreuzzug 1267」Basler Zeitschrift für Geschichte und Altertumskunde 87 (1987)、5-27 ページ。

- ^ Chaytor 1933、90~96ページ、「アラゴン王ジェームズ1世の十字軍」。

- ^ ランシマン 1954、330~331ページ、「アラゴンの幼子たちの十字軍」。

- ^ アブラフィア、デイヴィッド、「アンジューのシャルルの再評価」中世史ジャーナル26(2000年)、93-114。

- ^ Runciman 1958、p. 101、ポッジボンシの要塞。

- ^ ジェームズ・フランシス・ロックリン (1908). 「クレメンス4世」. ハーバーマン, チャールズ (編).カトリック百科事典. 4.ニューヨーク: ロバート・アップルトン社.

- ^ ランシマン 1954、326〜327ページ、キプロスとエルサレムの王ヒュー。

- ^ Strayer 1969、pp. 512-513、ルイ16世のチュニス攻撃の決定。

- ^ Cazel 1969、pp. 116–149、「十字軍の資金調達」。

- ^ Lower 2018、pp. 100–122、十字軍の始まり。

- ^ フロラン・ド・ヴァレンヌ。ネットマリン

- ^ Runciman 1954、pp. 290–292、ルイの最後の聖戦。

- ^ ab Strayer 1969、pp. 513-515、ルイのチュニスへの十字軍。

- ^ アーチャー 1904、pp. 402–403、セントルイスの死。

- ^ ブルース・ビーブ「イングランド男爵位と1270年の十字軍」歴史研究所紀要、第48巻、第118号、1975年11月、127~148頁。

- ^ ロワー2018、pp.123-143、チュニスの平和。

- ^ ヒュー・チザム編 (1911). 『フランス国王フィリップ3世』ブリタニカ百科事典21 (第11版). ケンブリッジ大学出版局. p. 381.

- ^ Kitchin 1892、pp.358–367、フィリップ3世、西暦1270–1285年。

- ^ サマーソン、ヘンリー (2005). 『エドワード卿の十字軍(1270-1274年)』オックスフォード英国人名辞典.

- ^ ヨハン・ペーター・キルシュ (1908). 「グレゴリウス10世教皇」. チャールズ・ハーバーマン編.カトリック百科事典. 6.ニューヨーク: ロバート・アップルトン社.

- ^ ピエール=ルイ=テオフィル=ジョルジュ・ゴヤウ (1910). 「第二リヨン公会議 (1274)」.カトリック百科事典4ページ.ニューヨーク.

- ^ 第二リヨン公会議 1274年。教皇回勅オンライン、2020年。

- ^ Strayer, JR「アラゴンに対する十字軍」Speculum、第28巻、第1号、1953年、102-113頁。

- ^ ヒュー・チザム編 (1911). 『フランス国王フィリップ4世』ブリタニカ百科事典21 (第11版). ケンブリッジ大学出版局. pp. 381–382.

- ^ 同時代のチュニジア人アフマド・イスマイル・アルザヤットの詩(アル・マクリーズィー、第1巻462ページ) – イブン・ロクマンの家は、第7回十字軍中にファリスクルで捕らえられたルイ1世が鎖につながれて監禁され、宦官ソビフの監視下に置かれていたアル・マンスーラの家である。イスラム教の信条によれば、ムンキルとナキルは死者を尋問する二人の天使である。

参考文献

- アーチャー、トーマス・アンドリュー(1904年)『十字軍:エルサレム・ラテン王国の物語』パトナム社。

- アズブリッジ、トーマス(2012年)『十字軍:聖地をめぐる戦争』サイモン&シュスター社、ISBN 978-1849836883。

- ボスワース、クリフォード・エドマンド(2004年)『新イスラム王朝:年代学と系譜マニュアル』エディンバラ大学出版局、ISBN 978-0748621378。

- ブーシェ、エドマンド・スペンサー(1921年)『アンティオキア小史 紀元前300年-紀元後1268年』B.ブラックウェル、オックスフォード。

- カーン、クロード(1969年)『モンゴルと近東』(PDF)『十字軍の歴史』(セットン)第11巻。

- カロルス・バレ、ルイ (1976)。セントルイスの死のセプティエームセンテネール。ロワイモンとパリの国会議員。

- Cazel, Fred A. Jr. (1969). 十字軍の資金調達(PDF) . 『十字軍の歴史』(Setton)第6巻. 2023年3月26日時点のオリジナル(PDF)からアーカイブ。 2022年6月18日閲覧。

- シャヒン、マック(2001年)『アルメニア王国』ラウトレッジ、ISBN 978-0700714520。

- チェイター、ヘンリー・ジョン(1933年)『アラゴンとカタルーニャの歴史』メシューエン、ISBN 978-0404014797。

{{cite book}}:ISBN / Date incompatibility (help) - ドーソン、クリストファー(1955年)『モンゴル宣教:13世紀と14世紀のモンゴルと中国におけるフランシスコ会宣教師の物語と手紙』シード・アンド・ワード社、ISBN 978-0758139252。

{{cite book}}: ISBN / Date incompatibility (help) - ファーバー、エリザベス・チャピン (1969). キプロス王国 1191–1291 (PDF) . 『十字軍の歴史』(セットン)第2巻. オリジナル(PDF)から2023年3月26日アーカイブ. 2022年6月18日閲覧.

- ギブ、HAR (1969). アイユーブ朝(PDF) . 十字軍の歴史 (Setton), 第2巻. 2023年3月26日時点のオリジナル(PDF)からアーカイブ。 2022年6月18日閲覧。

- ルネ・グロッセット(1934年)。エルサレムのクロワサードと王室フランの歴史。プロン、パリ。

- グルセ、ルネ(1970年)『ステップの帝国:中央アジアの歴史』ナオミ・ウォルフォード訳。ラトガース大学出版局。ISBN 978-0813513041。

- ハードウィック、メアリー・ニッカーソン (1969). 十字軍国家 1192–1243 (PDF) . 『十字軍の歴史』(セットン)第2巻. オリジナル(PDF)から2024年3月28日アーカイブ. 2022年6月18日閲覧.

- ホルト、ピーター・マルコム(1995年)『初期マムルーク朝外交 1260-1290:バイバルス条約およびカラーウーン条約(キリスト教統治者との条約)』EJブリル社、ニューヨーク、ISBN 978-9004102460。

- ハンフリーズ、R・スティーブン(1977年)『サラディンからモンゴルへ:ダマスカスのアイユーブ朝、1193-1260年』ニューヨーク州立大学出版局。ISBN 978-0873952637。

- アーウィン、ロバート(1986年)『中世の中東:初期マムルーク朝、1250-1382年』南イリノイ大学出版局、ISBN 978-1597400480。

- ジョーダン、ウィリアム(1979年)『ルイ9世と十字軍の挑戦:統治に関する研究』プリンストン大学出版局、ISBN 978-0691635453。

- キッチン、ジョージ・W. (1892). 『フランスの歴史』. クラレンドン・プレス・シリーズ. クラレンドン・プレス、オックスフォード.

- レーン・プール、スタンリー(1901年)『中世エジプト史』エジプト史第6巻、メシューエン、ロンドン。ISBN 978-0790532042。

{{cite book}}: ISBN / Date incompatibility (help) - ラピナ、エリザベス (2017). 「十字軍、記憶、そして視覚文化:聖人の戦闘介入の奇跡の表象」. メーガン・キャシディ=ウェルチ編著. 『十字軍の記憶と十字軍の活動』. ラウトレッジ. pp. 49– 72.

- ロック、ピーター (2006). 『ラウトレッジ十字軍コンパニオン』ラウトレッジ. doi :10.4324/9780203389638. ISBN 0-415-39312-4。

- ロウアー、マイケル(2018年)『1270年のチュニス十字軍:地中海史』オックスフォード大学出版局、ISBN 978-0198744320。

- マアルーフ、アミン(2006年)『アラブの目から見た十字軍』サキブックス、ISBN 978-0863560231。

- マッデン、トーマス・F.(2005年)『十字軍の新簡潔史』ロウマン&リトルフィールド社、ISBN 978-0742538221。

- マッデン、トーマス・F.(2010年)『十字軍:中世世界の紛争』アッシュゲート出版ISBN 978-1138383937。

- マイヤー、クリストフ・T.(1998年)『十字軍の説教:13世紀の托鉢修道士と十字架』ケンブリッジ大学出版局、ISBN 978-0521638739。

- マーシャル、クリストファー(1994年)『ラテン東方における戦争 1192-1291』ケンブリッジ大学出版局、ISBN 978-0521477420。

- マレー、アラン・V. (2006). 『十字軍百科事典』ABC-CLIO. ISBN 978-1576078624。

- ノーウィッチ、JJ(1995年)『ビザンツ帝国:衰退と崩壊』ペンギン社、ロンドン。ISBN 978-0670823772。

- オマーン、チャールズ(1924年)『中世戦争史』メテウン。

- パーリッチュ、ヨハネス (2006)。ベイバルス 1 世 (1277 年没)。十字軍 – 百科事典。

- パターソン、リンダ(2003)『十字軍と聖地への叙情詩的暗示』コルストン・シンポジウム。

- ペリー、ガイ(2018年)『ブリエンヌ家:十字軍時代におけるシャンパーニュ王朝の興亡』(950年頃~1356年)ケンブリッジ大学出版局。ISBN 978-1107196902。

- フィリップス、ジョナサン(2009年)『聖戦士:十字軍の現代史』ランダムハウス、ISBN 978-0224079372。

- リチャード、ジャン・C.(1979)『エルサレムのラテン王国』アムステルダム、北ホラント州、ISBN 978-0444852625。

- リチャード、ジャン・C.(1992)『聖ルイ、フランスの十字軍王』ケンブリッジ大学出版局、ISBN 978-0521381567。

- リチャード、ジーン・C.(1999年)『十字軍 1071年頃-1291年頃』ケンブリッジ大学出版局、ISBN 978-0521625661。

- ライリー=スミス、ジョナサン(1973年)『封建貴族とエルサレム王国 1174-1277』マクミラン社、ISBN 978-0333063798。

- ライリー=スミス、ジョナサン(2005年)『十字軍の歴史』イェール大学出版局、ISBN 978-0300101287。

- ルー、ジャン=ポール(1993)。モンゴル帝国の歴史。フェイヤード。ISBN 978-2213031644。

- ランシマン、スティーブン(1954年)『十字軍の歴史 第3巻:アッコ王国とその後の十字軍』ケンブリッジ大学出版局、ISBN 978-0521347723。

{{cite book}}: ISBN / Date incompatibility (help) - ランシマン、スティーブン(1958年)『シチリアの晩祷:13世紀後期の地中海世界の歴史』ケンブリッジ大学出版局、ISBN 978-1107604742。

{{cite book}}: ISBN / Date incompatibility (help) - ランシマン、スティーブン (1969). 十字軍国家 1243–11291 (PDF) . 『十字軍の歴史』(セットン)第2巻. 2021年10月18日時点のオリジナル(PDF)からアーカイブ。 2022年6月18日閲覧。

- セットン、ケネス・M.(1969年)『十字軍の歴史』ウィスコンシン大学出版局

- スミス、キャロライン(2006年)『ジョインヴィル時代の十字軍』アッシュゲート出版、ISBN 978-0754653639。

- スチュワート、アンガス・ドナル(2001年)『アルメニア王国とマムルーク朝』ブリル社、ISBN 978-9004122925。

- ストレイヤー、ジョセフ(1969). 『ルイ9世の十字軍』(PDF) . 『十字軍の歴史』(セットン)第2巻. 2021年12月7日時点のオリジナル(PDF)からアーカイブ。 2022年6月18日閲覧。

- タイアマン、クリストファー(1996年)『イングランドと十字軍、1095-1588年』シカゴ大学出版局、ISBN 0226820122。

- タイアーマン、クリストファー(2006年)『神の戦争:十字軍の新たな歴史』ベルナップ・プレス、ISBN 978-0674023871。

- ウェーレン、ブレット・エドワード(2019年)『二つの権力:教皇、帝国、そして13世紀における主権闘争』ペンシルベニア大学出版局、ISBN 978-0812250862。

- ウォルフ、ロバート・リー(1969). コンスタンティノープルのラテン帝国、1204-1312 (PDF) . 『十字軍の歴史』(セットン)第2巻. 2023年3月26日時点のオリジナル(PDF)からアーカイブ。 2022年6月18日閲覧。

- Ziyādaẗ, Muḥammad Muṣṭafā (1969). The Mamluk Sultans to 1293 (PDF) . A History of the Crusades (Setton), Volume II. 2020年6月14日時点のオリジナル(PDF)からアーカイブ。 2022年6月18日閲覧。