アナログの耳

アナログ耳またはアナログ蝸牛とは、電気的、電子的、または機械的なアナログ回路に基づいて、耳または内耳の蝸牛をモデル化したものです。アナログ耳は、抵抗器、コンデンサ、インダクタなどの電気素子の相互接続として説明されることが多く、変圧器やアクティブアンプが含まれる場合もあります。

耳の背景

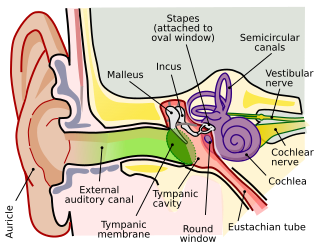

一般的な哺乳類の耳は、3 つの部分から構成されています。外耳は、ホルンのように音を集めて鼓膜に導きます。鼓膜の振動は、耳小骨と呼ばれる骨のシステムを介して内耳に伝えられます。耳小骨は、鼓膜の大きな動きを卵円窓の小さな振動に利用します。この窓は蝸牛につながっています。蝸牛は、基底膜によって分離された 2 つのチャネルからなる長いデュアル チャネル構成です。約 36 mm の長さの構造は、スペースを節約するためにコイル状になっています。卵円窓は、上部のチャネルに音を導きます。下部のチャネルには丸い窓がありますが、これは中耳の骨によって駆動されません。この構造の遠位端には、2 つのチャネルの間にヘリコトレマと呼ばれる穴があり、2 つのチャネルでゆっくりと変化する圧力を均等化します。基底膜に沿った一連の感覚有毛細胞が反応して、神経パルスを脳に送ります。

耳のモデリング

直接型の耳のモデルは既に作成されており、最も有名なのはノーベル賞受賞者のゲオルク・フォン・ベケシーによるものです。彼はガラススライド、カミソリの刃、そして弾性膜を用いて耳介を再現しました。彼は、異なる励起周波数に対する基底膜の振動を測定しました。彼は、与えられた周波数の正弦波に対する基底膜の変位パターンが、やや緩やかに上昇してピークに達し、その後下降することを発見しました。高周波数では、低周波数よりも卵円窓からの距離が短くなる傾向がありました。周波数値は距離に対して対数分布に近似します。[ a ]

機械的および電気的アナログ

初期の機械式および電気式のアナログ耳については、1954年の著書『計算とシミュレーションにおけるアナログ手法』で詳しく紹介されている。[ 3 ]

...バートンとブラウニング[ 4 ]もまた、13個の振り子共振器を用いて、1オクターブの範囲にわたる聴覚特性をシミュレートした。蝸牛管の流体力学と基底膜の力学を考慮した蝸牛の力学に関する現代理論が提唱され[ 5 ]、この理論を検証するための電気的アナロジーが開発された[ 6 ]。「アナログの耳」は175個のセクションからなる伝送線路であり、各セクションは2つのインダクタンス(流体片の質量と管の質量を表す)と4つのコンデンサ(管の剛性を表す)で構成される。

— ウォルター・W・ソロカ

直接(機械)モデルでは、空気と水の圧力、流体の速度と粘度、変位を変数として使用します。電気アナログ モデルでは、電圧と電流という異なる変数のセットを使用します。耳の外側と中央部分は、コイル、コンデンサ、理想変圧器の集合で表すことができ、耳小骨のてこ作用を表します。この回路は、楕円窓を表すコンデンサで終了します。そこから、2 つのチャネルは、各チャネル内の流体の流れを表す一連のインダクタと抵抗器で表され、2 つのチャネルは一連の直列共振 RLC 回路で結合されます。静電容量間の電圧は、基底膜の変位を表します。蝸牛に沿った要素の値は、距離とともに低下する周波数応答を表すために、対数的に漸減します。

基底膜に沿った電圧のパターンはオシロスコープで観察できます。平均値は整流によって得られ、高速整流子を用いてパターンとして表示できます。アナログ耳は、ゲオルク・フォン・ベケシーがより直接的なモデルで観察したパターンとほぼ一致するパターンを示します。

最初の比較的完成度の高いモデルは、1960年代初頭、アリゾナ大学で2人の大学院生と指導教員によって、新設された空軍バイオニクス・プログラムの支援を受けて構築されました。この研究は、E. Glaesser、WF Caldwell、JL Stewartによる報告書「An Electronic Analog of the Ear」(技術文書報告書番号AMRL - TDR -1963-60、1963年6月、生物物理学研究所、第6570航空宇宙医学研究所、航空宇宙医学部門、空軍システム司令部)に初めてまとめられました。[ 7 ]この報告書には、膨大な参考文献リストが掲載されています。この研究はバイオニクス・シンポジウムでも報告されました。

ジョン・L・スチュワートとコボックス

一連のアクティブフィルタに基づくモデルやデジタル方程式で表現されるモデルとは異なり、アナログの耳には、感覚細胞の非対称運動が基底膜の非線形運動を引き起こすことに起因すると考えられる非線形性が組み込まれています。人間で観察されるような差周波数が生成されることもあります。蝸牛で発生する差周波数の一部は、外耳でも観測されます。

基底膜の動きに反応する神経信号は、整流の場合のように一方向への反応を示します。低周波数を除くすべての周波数では、神経測定は複数サイクルにわたって平均化され、整流とそれに続く平均化(ローパスフィルタリング)と同等の結果をもたらします。蝸牛全体では、応答は印加周波数よりもゆっくりと変化しますが、印加信号の包絡線には従うパターンとして現れます。各細胞グループは、脳内のニューロンによって分析できる半周期の波を生成できます。したがって、音から生じる全体のパターンは、1 つの軸が基底膜に沿った距離であり、もう 1 つの軸がニューロンのいくつかのシーケンスに沿った距離である、時間の 2 次元パターンと考えることができます。これらのパターンは、低いオーディオ周波数よりも遅い速度で変化し、視覚のパターンとよく似た形状をしています。蝸牛パターンの拡張としての「神経分析装置」の概念は、 1968 年 6 月 4 日の米国特許 3,387,093、「音声帯域幅圧縮システム」(1964 年出願) で説明されています。

非対称に重なり合う帯域を持つアナログの耳は、従来の周波数スペクトルよりも音声の識別において信頼性が高いことがわかった。第2フォルマントは最も重要な単一の指標である。対象となる音声には、ささやき声や切れ切れの音声が含まれる。[ b ]

適切な耳のモデルを持つ動物や昆虫にも応用されました。[ 9 ]アナログの耳を使った別の研究は、ジョン・L・スチュワートとジェームズ・M・カッソンによる「動物のエコーレンジングのメカニズムのシミュレーション」でした。[ 10 ]

ここに挙げた報告書に引用されている研究に続いて、多くの報告書、記事、特許が発表されました。最後の完全な報告書では、タイムシェアリング方式のBASICで書かれた比較的初期のコンピュータプログラムが使用されていました。[ c ]

スチュワートはサンタ・リタ・テクノロジー、後にコボックスとして事業を展開し、1964年の『The Analog Ear Story』と『The Analog Ear–brain System』 、 1979年の『The Bionic Ear』など、いくつかの本を自費出版しました。 [ 12 ]

アナログの耳の研究から生まれた成果は、鳥などの害獣を撃退するための特殊音の開発につながりました。これらの音は、鳥の自然な鳴き声に追随するように合成されましたが、スイッチング方式でした。この概念は、人間の話し声を他人の通信を妨害するために用いることに似ています。「Av-Alarm」が主力製品でした。また、「Transonic」と呼ばれる装置によって、遷音速領域および超音波領域にも応用されました。

この研究は、8ビットコンピュータだけでなく、後に16ビットプロセッサを搭載したコンピュータでも動作する初期の音声単語認識装置の開発にもつながりました。この製品ラインは、Covox社によって「Speech Thing」および「Voice Master」という製品名で開発されました。

スチュワートのアナログ耳に関連するテーマで、多数の米国(および外国)特許が付与されました。1962年からの出願日順に、米国特許3,294,909、米国特許3,325,597、米国特許3,387,093、米国特許3,432,618、米国特許3,378,700、米国特許3,483,325、米国特許3,459,034、米国特許3,543,138、米国特許3,510,588となっています。

アナログVLSI蝸牛モデル

![[アイコン]](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/1c/Wiki_letter_w_cropped.svg/20px-Wiki_letter_w_cropped.svg.png) | このセクションは拡張が必要です。不足している情報を追加していただければ幸いです。 (2008年3月) |

近年、いくつかのグループがアナログVLSI聴覚チップを開発してきました。[ 13 ]

注記

- ^フォン・ベケシーによる直接モデルに関する詳細な議論は、彼の著書『聴覚の実験』に記載されている。 [ 1 ]また、SSスティーブンス著『実験心理学ハンドブック』に収録されている彼の論文やその他の論文も参照のこと。 [ 2 ] このハンドブックは、音声と聴覚、単語認識、その他のトピック、そして人間の耳に関するデータの主要な情報源として特に取り上げられている。

- ^「蝸牛神経アナログによる音声処理」ジョン・L・スチュワート著を参照。 [ 8 ]行動科学 誌に掲載された論文では、 2種類の神経ノイズによって感覚識別に課される制約について研究した。音声パターンと認識に関する相当な情報は、前述の実験心理学ハンドブック[ 2 ]の中で、複数の著者によって報告されている。

- ^ジョン・L・スチュワート著「蝸牛力学の理論と物理モデル」を参照。 [ 11 ] アナログ耳のパラメータとコンピュータプログラムで得られたパターンが示されている。本報告書で示されているパターンとパラメータは、アナログ耳を再現するのに十分である。

参考文献

- ^ Von Békésy, Georg (1960).聴覚の実験. McGraw-Hill.

- ^ a bスティーブンス、スタンリー・スミス (1951).実験心理学ハンドブック. ワイリー. ISBN 9780471823681。

{{cite book}}:ISBN / 日付の非互換性(ヘルプ) - ^ Karplus, Walter J.; Soroka, Walter W. (1959).アナログ手法:計算とシミュレーション. McGraw-Hill.

- ^バートン, EH; ブラウニング, HM (1919). 「XI. 聴覚共鳴理論の実験」 .ロンドン、エディンバラ、ダブリン哲学雑誌・科学ジャーナル. 38 (223): 164– 173. doi : 10.1080/14786440708635936 .

- ^ Peterson, LC; Bogert, BP (1950). 「蝸牛の動的理論」.アメリカ音響学会誌. 22 (1): 84. Bibcode : 1950ASAJ...22...84P . doi : 10.1121/1.1917149 .

- ^ Bogert, BP (1950). 「内耳を表現するネットワーク」(PDF) .ベル研究所記録. 28 (11): 481– 485. ISSN 0005-8564 .

- ^ Glaesser, E.; Caldwell, WF; Stewart, JL (1963). 「耳の電子アナログ(AMRL-TDR-63-60)」 . doi : 10.1037/e428572004-001 . 2019年9月26日時点のオリジナルよりアーカイブ。

{{cite journal}}:ジャーナルを引用するには|journal=(ヘルプ)が必要です - ^ Stewart, JL (1966). 「蝸牛神経アナログを用いた音声処理 (AMRL-TR-66-229)」. Amrl-Tr. Aerospace Medical Research Laboratories (US) . Aerospace Medical Research Laboratories (US): 1– 140. PMID 5298146 .

- ^ルーカス, ロバート L; スチュワート, ジョン L (1966).鳥類と昆虫の聴覚システムシミュレーション (AFAL-TR-66-12) . 空軍航空電子工学研究所, 研究技術部門, 空軍システム司令部. OCLC 39343194 .

- ^ Kasson, James M.; Stewart, John L. (1969).動物のエコーレンジングにおけるメカニズムのシミュレーション (AMRL-TR-1968-194) (報告書). Armored Medical Research Laboratory技術報告書. OCLC 831494678 .

- ^スチュワート、ジョン・L (1972). 「蝸牛力学の理論と物理モデル」. Acta Oto-Laryngologica . 73 (Supp294).

- ^スチュワート、ジョン・L (1979).バイオニックイヤー. Covox.

- ^ 「VLSI蝸牛アナログ – Google Scholar」 。 2014年4月5日閲覧。