四極管

四極管は真空管(イギリス英語ではバルブと呼ばれる)で、4つの活性電極を持つ。4つの電極は中心から順に、熱陰極、第1および第2のグリッド、そしてプレート(イギリス英語ではアノードと呼ばれる)である。四極管にはいくつかの種類があり、最も一般的なのはスクリーングリッド管とビーム四極管である。スクリーングリッド管とビーム四極管では、第1グリッドが制御グリッド、第2グリッドがスクリーングリッドである。[ 1 ]他の四極管では、グリッドの1つが制御グリッドで、もう1つがさまざまな機能を持つ場合がある。

四極管は、1920年代に最初の増幅用真空管である三極管の限界を修正するためにグリッドを追加することで開発された。1913年から1927年の間に、3つの異なるタイプの四極管バルブが登場した。いずれも、チューブを通過する電流を主に制御する機能を持つ通常の制御グリッドを備えていたが、もう一方のグリッドの目的によって異なっていた。歴史的な登場順に、空間電荷グリッドチューブ、バイグリッドバルブ、スクリーングリッドチューブである。スクリーングリッドチューブには、異なる用途分野を持つ2つの異なる派生型が登場した。中周波の小信号増幅に使用されたスクリーングリッドバルブ本体と、後に登場したビーム四極管は、オーディオまたは無線周波電力増幅に使用された。前者はすぐに高周波五極管に取って代わられたが、後者は当初、オーディオ電力増幅装置として五極管の代替として開発された。ビームテトロードは高出力無線送信管としても開発されました。

1960年代から70年代にかけてトランジスタが真空管に取って代わるまで、四極管はラジオ、テレビ、オーディオシステムなど多くの民生用電子機器に広く使用されていました。ビーム四極管は、オーディオアンプや無線送信機などの電力用途ではごく最近まで使用され続けていました。

仕組み

四極管は、三極管から発展した管球と似た働きをします。ヒーターまたはフィラメントを流れる電流が陰極を加熱し、熱電子放出によって電子を放出します。プレートと陰極の間に正電圧を印加すると、2 つのグリッドを通って陰極からプレートへ電子が流れます。制御グリッドに印加される電圧を変化させることでこの電流を制御でき、プレート電流に変化が生じます。プレート回路に抵抗などの負荷があると、電流の変化によってプレートの電圧も変化します。適切なバイアスをかけると、この電圧は制御グリッドに印加される交流電圧を増幅したもの(ただし反転したもの)となり、電圧ゲインが得られます。四極管では、もう一方のグリッドの機能は四極管の種類によって異なります。これについては後述します。

空間電荷グリッドチューブ

空間電荷グリッド管は、最初に登場した四極管の一種である。エドウィン・ハワード・アームストロングとリー・ド・フォレストによって発明された三極管の動作を研究する過程で、アーヴィング・ラングミュアは、加熱された熱陰極の作用により、陰極の周囲に空間電荷、すなわち電子雲が発生することを発見した。この電子雲は仮想陰極として機能した。陽極に低い電圧を印加すると、空間電荷内の電子の多くは陰極に戻り、陽極電流には寄与しない。陽極の外側の限界にある電子だけが陽極による電界の影響を受け、陽極に向かって加速される。しかし、陰極と制御グリッドの間に、低い正の印加電位(約10V)を持つグリッドを挿入すると、空間電荷を陰極からさらに遠ざけることができる。これには2つの有利な効果があり、どちらも他の電極(陽極と制御グリッド)の電界が空間電荷内の電子に与える影響に関連していた。第一に、低い陽極電圧で陽極電流を大幅に増加させることができ、より低い陽極電圧でも真空管を良好に動作させることができた。[ 2 ] 第二に、真空管のトランスコンダクタンス(制御グリッド電圧に対する陽極電流)が増加した。後者の効果は、真空管から得られる電圧利得を増加させるため、特に重要であった。[ 3 ] [ 4 ] [ 5 ]

空間電荷型真空管は真空管時代を通じて有用なデバイスであり続け、12V電源で直接動作するカーラジオなど、低い陽極電圧しか得られない用途に使用されました。同じ原理は、五極管などの他の種類のマルチグリッド真空管にも適用されました。例えば、シルバニア12K5は「空間電荷型動作用に設計された四極管。12Vの自動車用バッテリーから直接電位を得るパワーアンプの駆動装置として使用されることを意図している」と説明されています。空間電荷型グリッドは、陽極電源電圧と同じ+12Vで動作しました。[ 6 ]

空間電荷四極管のもう一つの重要な用途は、極めて微小な電流を検出・測定するための電位計管でした。例えば、ゼネラル・エレクトリック社のFP54は「空間電荷グリッド管」と評され、非常に高い入力インピーダンスと非常に低いグリッド電流を持つように設計されています。特に、約10Ω未満の直流電流の増幅に設計されています。−9アンペアまで測定可能で、5 x 10−18アンペアです。電流増幅率は25万倍で、陽極電圧12V、空間電荷グリッド電圧+4Vで動作します。 [ 7 ]空間電荷グリッドが電位計四極管の制御グリッド電流を低下させるメカニズムは、陰極で発生した正イオンが制御グリッドに到達するのを防ぐことです。[ 8 ]

空間電荷グリッドを三極管に追加すると、結果として得られる四極管の最初のグリッドが空間電荷グリッドになり、2 番目のグリッドが制御グリッドになることに注意してください。

バイグリッドバルブ

バイグリッド型の四極管では、両方のグリッドが電気信号を伝送することを意図しているため、両方とも制御グリッドです。英国で最初に登場した例は、HJ Roundが設計し、1920年に発売された Marconi-Osram FE1 でした。 [ 5 ]この真空管は、反射回路(例えば、シングルバルブの船舶受信機 Type 91 [ 9 ] )で使用することを目的としており、同じバルブがRF増幅器、AF増幅器、ダイオード検波器の機能を組み合わせて実行しました。RF信号は一方の制御グリッドに、AF信号はもう一方の制御グリッドに印加されました。このタイプの四極管は、スクリーングリッドバルブの登場が受信機設計に革命をもたらすまでの時期に、独創的な方法で数多く使用されました。[ 10 ] [ 11 ]

図に応用例の 1 つを示します。これは AM 電話送信機として認識できます。この送信機では、第 2 グリッドとアノードが電力発振器を形成し、第 1 グリッドが変調電極として機能します。真空管のアノード電流、つまり RF 出力振幅は、カーボン マイクから得られる G1 の電圧によって変調されます。 [ 12 ] このタイプの真空管は、直接変換 CW (無線電信) 受信機としても使用できます。この場合、真空管は第 1 グリッドとアノード間の結合の結果として発振し、第 2 グリッドはアンテナに結合されます。AF ビート周波数はヘッドフォンで聞こえます。真空管は自己発振プロダクト検出器として機能します。 [ 13 ]バイ グリッド 真空管の非常によく似た別の応用例は、初期のスーパーヘテロダイン受信機での自己発振周波数ミキサーでした。 [ 14 ] 一方の制御グリッドで入力 RF 信号を伝送し、もう一方のグリッドは同じ真空管内で局部発振を生成する発振回路に接続されていました。バイグリッドバルブの陽極電流は、第1グリッドの信号と第2グリッドの発振器電圧の両方に比例するため、必要な2つの信号の乗算が実現され、中間周波信号は陽極に接続された同調回路によって選択されました。これらの各アプリケーションにおいて、バイグリッド四極管は不平衡型アナログ乗算器として機能し、プレート電流は両方の入力信号を通過させるだけでなく、グリッドに印加される2つの信号の積も含みます。

スーパーヘテロダイン受信機

現代のスーパーヘテロダイン(またはスーパーヘテロ)受信機(中間周波数が超音波周波数であったため、当初は超音波ヘテロダイン受信機と呼ばれた)の原理は、1917年にフランスのリュシアン・レヴィによって発明された[ 15 ](p 66)が、エドウィン・アームストロングの功績も認められることが多い。スーパーヘテロダイン発明の元々の理由は、スクリーングリッドバルブの登場以前は、増幅バルブ、次いで三極管では、ミラー効果のために無線周波数(すなわち、100kHzをはるかに超える周波数)を増幅するのが困難だったことであった。スーパーヘテロダイン設計では、入力無線信号を増幅するのではなく、まず一定のRF発振器(いわゆる局部発振器)と混合して、通常30kHzのヘテロダイン信号を生成する。この中間周波数(IF)信号は、入力信号と同一のエンベロープだが、搬送周波数がはるかに低いため、三極管を使用して効率的に増幅することができた。検出されると、高周波無線信号の元の変調が得られる。 [ 16 ] やや複雑な技術であるこの技術は、スクリーングリッド四極管の登場により同調型無線周波数(TRF)受信機が実用化されると廃れていった。しかし、1930年代初頭、選択性の向上など他の利点が評価され、スーパーヘテロダイン方式が再び注目を集めるようになった。現代の受信機のほとんどすべてがこの原理に基づいて動作するが、IF周波数はより高く(場合によっては元のRFよりも高い)、増幅器(四極管など)によって三極管の高周波(無線)信号の増幅限界が克服されている。

スーパーヘテロダイン方式のコンセプトは、真空管を局部発振器として、別の真空管をミキサーとして使用して実装できます。ミキサーはアンテナ信号と局部発振器を入力信号として受け取ります。しかし、経済性を考慮して、これら 2 つの機能を 1 つのバイグリッド テトロード管に統合し、アンテナからの RF 信号を発振して周波数混合することもできます。[ 14 ]後年、同様のことがペンタグリッド変換管によって実現されました。これは同様の 2 入力増幅/発振真空管ですが、ペンタグリッド変換管には (ペントード管のように)サプレッサー グリッドが組み込まれており、この場合は 2 つのスクリーン グリッドによってプレートと両方の信号グリッドが互いに静電的に分離されています。今日の受信機は安価な半導体技術 (トランジスタ) に基づいているため、2 つの機能を 1 つの能動デバイスに統合してもコスト上の利点はありません。

スクリーングリッドバルブ

スクリーン グリッド管は、三極管に比べて制御グリッドとアノード間の容量がはるかに小さく、増幅率がはるかに高くなります。三極管を使用した無線周波数増幅回路は、三極管のグリッドとアノード間の容量が原因で発振する傾向がありました。[ 17 ]スクリーン グリッド管では、スクリーン グリッド、シールド グリッド、または加速グリッドと呼ばれるグリッドが制御グリッドとアノードの間に挿入されます。スクリーン グリッドは制御グリッドとアノードの間に静電シールドを提供し、それらの間の容量を非常に小さくします。[ 17 ] [ 18 ]アノードの電界がカソードの空間電荷と制御グリッドに与える影響を減らすため、1915 年から 1916 年にかけて物理学者Walter H. Schottky が、静電シールドを提供するためにアノードと制御グリッドの間に配置されたグリッドを持つ最初の管を開発した。[ 19 ] [ 20 ]ショットキーは1916年にドイツで、1919年に米国でこれらのスクリーングリッド管の特許を取得した。 [ 21 ] [ 22 ]これらの管はドイツで生産され、シーメンス・ショットキー管として知られた。[ 20 ]日本では、安藤宏が1919年にスクリーングリッドの構造の改良の特許を取得した。[ 23 ] 1920年代後半には、ゼネラル・エレクトリックのニール・H・ウィリアムズとアルバート・ハル、MOVのH・J・ラウンド、フィリップスのバーナード・テレゲンが改良されたスクリーングリッド管を開発した。これらの改良されたスクリーングリッド管は1927年に初めて市販された。[ 24 ]

三極管のアノードとグリッド間の容量(ミラー効果)を介したフィードバックは、特に無線周波数(RF)増幅器で通常行われるようにアノードとグリッドの両方が同調共振回路に接続されている場合に、発振を引き起こす可能性があります。[ 25 ]約100 kHzを超える周波数では、中和回路が必要でした。小信号増幅に使用される典型的な三極管のグリッドとアノード間の容量は8 pFでしたが、典型的なスクリーングリッド管の対応する値は0.025 pFでした。[ 26 ]適切に設計されたスクリーングリッド管RF増幅段では、中和回路は必要ありません。[ 27 ] [ 28 ]

スクリーングリッドは、バイパスコンデンサによって接地されている正の直流電圧と交流接地に接続されている。[ 17 ]スクリーングリッド管を増幅器として動作させる場合の有効領域は、スクリーングリッド電圧よりも高い陽極電圧に限定される。陽極電圧がスクリーングリッド電圧よりも高い場合、陰極からの電子の一部がスクリーングリッドに衝突してスクリーン電流が発生するが、大部分はスクリーンの隙間を通過して陽極に向かう。[ 17 ]陽極電圧がスクリーングリッド電圧に近づき、それを下回ると、プレート特性図に示すようにスクリーン電流が増加する。

スクリーングリッドの追加によって、スクリーングリッドのさらなる利点が明らかになった。アノード電圧がスクリーン電圧よりも大きい限り、アノード電流はアノード電圧にほぼ完全に依存しない。これは非常に高いアノード動的抵抗に対応し、アノード負荷インピーダンスが大きい場合、はるかに大きな電圧利得が得られる。[ 29 ]アノード電流は制御グリッド電圧とスクリーングリッド電圧によって制御される。したがって、四極管は主にトランスコンダクタンス(制御グリッド電圧に対するアノード電流の変化)によって特徴付けられるのに対し、三極管は増幅率(μ)、つまり最大電圧利得によって特徴付けられる。スクリーングリッド真空管が導入された当時、ラジオ受信機で使用されていた典型的な三極管のアノード動的抵抗は20 kΩ以下であったのに対し、典型的なスクリーングリッド真空管の対応する値は500 kΩであった。典型的な三極管中波RF増幅段の電圧利得は約14であったが、スクリーングリッド真空管RF増幅段の電圧利得は30~60であった。[ 30 ]

極めて低いグリッド-アノード間静電容量を最大限に活用するため、無線機の構造においてはアノードとグリッド回路間のシールドが考慮されました。S625真空管は、内部スクリーングリッドの位置に合わせて配置された、接地された平面金属シールドに取り付けられました。入力、すなわち制御グリッド回路はシールドの片側に、アノード、すなわち出力回路はシールドの反対側に配置されました。S23真空管を使用した受信機では、2段RF増幅器の各段全体と同調検波段が、静電シールド用の個別の大型金属ボックスに収納されていました。これらのボックスは図では取り外されていますが、ボックスの底面の反り返った縁が見えています。

こうしてスクリーングリッドバルブは、無線機器の中周波および高周波領域における無線周波数増幅性能の向上を可能にしました。1927年後半から1931年にかけて、スクリーングリッドバルブは無線受信機の無線周波数増幅段の設計に広く使用され、その後五極管に取って代わられました。

スクリーングリッドバルブの陽極特性

スクリーン グリッド バルブの適用範囲が限られ、RF五極管(1930 年頃に導入) に急速に置き換えられた理由は、前者のタイプの管の特異な陽極特性 (つまり、陽極電圧に対する陽極電流の変化) でした。

通常の用途では、陽極電圧は約 150 V であるのに対し、スクリーン グリッドの電圧は約 60 V でした (Thrower、p 183)。[ 5 ] スクリーン グリッドは陰極に対して正の電位であるため、グリッド領域から陽極に渡るはずの電子の一定部分 (おそらく 4 分の 1) を収集します。これにより、スクリーン グリッド回路に電流が流れます。通常、この原因によるスクリーン電流は小さく、あまり問題になりません。ただし、陽極電圧がスクリーンの電圧よりも低い場合、スクリーン グリッドは、エネルギーの高い一次電子の衝撃によって陽極から放出された二次電子も収集する可能性があります。これらの効果はいずれも陽極電流を減少させる傾向があります。スクリーン グリッドが通常の動作電圧 (たとえば 60 V) の状態で陽極電圧が低い値から増加すると、スクリーン グリッドを通過する電子の多くがスクリーン グリッドに戻るのではなく陽極に収集されるため、陽極電流は当初は急速に増加します。四極管の陽極特性のこの部分は、三極管または五極管の対応する部分に似ています。しかし、陽極電圧をさらに上昇させると、陽極に到達した電子は大量の二次電子放出を引き起こすのに十分なエネルギーを持ち、これらの二次電子の多くは、陽極よりも高い正電圧を持つスクリーンによって捕捉されます。そのため、陽極電圧を上昇させても陽極電流は増加せず、むしろ減少します。場合によっては、陽極電流が実際に負になる(電流が陽極から流れ出る)こともあります。これは、各一次電子が複数の二次電子を生成する可能性があるためです。陽極電流の正電圧の低下と陽極電圧の上昇は、陽極特性に負の傾きの領域を与え、これは負性抵抗に対応し、特定の回路で不安定性を引き起こす可能性があります。陽極電圧をさらに高くすると、陽極電圧がスクリーンの電圧を十分に上回り、二次電子が陽極に引き戻される割合が増加するため、陽極電流は再び増加し、陽極特性の傾きは再び正になります。陽極電圧をさらに高くすると、二次電子がすべて陽極に戻るため、陽極電流はほぼ一定となり、管を流れる電流の主な制御は制御グリッドの電圧となる。これが管の通常の動作モードである。[ 31 ]

このように、スクリーングリッド管の陽極特性は三極管のそれとは全く異なっています。陽極電圧がスクリーングリッドの電圧よりも低い場合、ダイナトロン領域[ 32 ]または四極管キンクと呼ばれる特徴的な負性抵抗特性が現れます。スクリーングリッド電圧よりも高い陽極電圧での低勾配のほぼ定電流領域も三極管とは大きく異なり、スクリーングリッド管を増幅器として動作させるのに有効な領域となります。[ 33 ]低勾配は非常に望ましいもので、デバイスが生成できる電圧ゲインを大幅に高めます。初期のスクリーングリッド管の増幅率 (つまり、トランスコンダクタンスと陽極勾配抵抗 R aの積) は、同等の三極管の 50 倍以上でした。[ 29 ] 通常の動作範囲での高い陽極抵抗は、スクリーングリッドの静電遮蔽作用によるもので、スクリーングリッドは陽極による電界が制御グリッド領域に浸透するのを防ぎます。制御グリッド領域に浸透すると、電子の通過に影響を与え、陽極電圧が高いときには電子電流が増加し、低いときには電子電流が減少する可能性があります。

四極管の負性抵抗動作領域は、負性抵抗発振器の一例であるダイナトロン発振器で利用されている。(イーストマン、p431) [ 4 ]

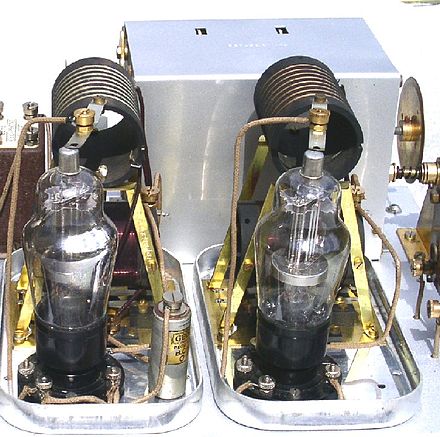

ビームテトロード

ビーム・テトロードは、部分的にコリメートされた電子ビームを利用してスクリーン・グリッド管のダイナトロン領域またはテトロード・キンクを除去し、スクリーン・グリッドとアノードの間に高密度の低電位空間電荷領域を発生させ、アノードからの二次放出電子をアノードに戻す。[ 34 ]ビーム・テトロードのアノード特性は、パワー・ペントードのアノード特性よりも低いアノード電圧で丸みが少なく、その結果、同じアノード供給電圧で出力が高く、第3高調波歪みが少なくなる。[ 35 ] [ 36 ]ビーム・テトロードは通常、オーディオ周波数から無線周波数までの電力増幅に用いられる。ビーム・テトロードは、1933年に3人のEMI技術者、アイザック・ショーンバーグ、キャボット・ブル、シドニー・ロッダによってイギリスで特許が取得された。[ 37 ]

臨界距離四極管

英国ロンドンの High Vacuum Valve 社 (Hivac) は、1935 年 8 月に JH Owen Harries の臨界距離効果を利用して陽極電圧 - 陽極電流特性のダイナトロン領域を排除した出力四極管の製品ラインを発表しました。[ 38 ] 臨界距離管は、陽極の二次電子が空間電荷によって陽極に戻る現象を利用しました。[ 39 ]臨界距離四極管の際立った物理的特性は、スクリーン グリッドから陽極までの距離が広く、グリッド構造が楕円形であることでした。[ 38 ]スクリーン グリッドから陽極までの距離が広いため、陽極電位がスクリーン グリッドの電位よりも低い場合に、低電位空間電荷が形成され、陽極の二次電子が陽極に戻ります。[ 40 ]楕円形のグリッドにより、制御グリッド支持棒を陰極から遠ざけることができ、制御グリッド電圧による増幅係数への影響を減らすことができました。[ 41 ]制御グリッド電圧がゼロおよび負の場合、制御グリッド支持ロッドと制御グリッドは、陰極からの電子流を 180 度離れた 2 つの主要な空間電流領域に形成し、陽極円周の 2 つの広いセクターに向けます。[ 42 ]これらの機能により、低陽極電圧で飽和が発生し、低陽極電圧での陽極電圧 - 陽極電流特性の曲率が大きくなる (半径が小さくなる) ため、同等のパワー五極管よりも出力がいくらか高くなり、歪みが少なくなります。[ 38 ] 家庭用受信機市場をターゲットにしたこのタイプの四極管シリーズが導入され、低電力電池駆動のセット用に 2 ボルトの直流定格のフィラメントを持つものや、主電源動作用に 4 ボルト以上の定格のヒーターを備えた間接加熱式陰極を持つものなどがあります。出力定格は 0.5 ワットから 11.5 ワットです。紛らわしいことに、これらの新しい真空管のいくつかは、ほぼ同一の特性を持つ既存の五極管と同じ型番を付けられていました。例えば、Y220(0.5W、フィラメント電圧2V)、AC/Y(3W、ヒーター電圧4V)、AC/Q(11.5W、ヒーター電圧4V)などが挙げられます。

参照

参考文献

- ^ LW Turner編『電子技術者の参考書』第4版、ロンドン:ニューネス・バターワース、 1976年ISBN 04080016827~19ページ

- ^ Turner, LB (1931). 『ワイヤレス:高周波電気信号の理論と実践に関する論文』ケンブリッジ大学出版局pp. 215, 216, 218. ISBN 1420050664。

{{cite book}}:ISBN / 日付の非互換性(ヘルプ) - ^ Langmuir, I. (1913年10月29日).米国特許第1,558,437号.

- ^ a bイーストマン、AV(1941年)『真空管の基礎』ニューヨーク&ロンドン:マグロウヒル、 pp.89。

- ^ a b c Thrower, KR (1992). 1940年までの英国ラジオバルブの歴史. Beaulieu: MMA International . p. 55. ISBN 0-9520684-0-0。

- ^ Sylvania (1956年12月).エンジニアリングデータサービス 12K5 (PDF) . ペンシルベニア州エンポリアム: Sylvania Electric Products Inc. ラジオチューブ部門, ペンシルベニア州エンポリアム. p. 7.

- ^ゼネラル・エレクトリック. FP-54の説明と定格. ETI-160 (PDF) . ニューヨーク州スケネクタディ:ゼネラル・エレクトリック. pp. 1– 5.

- ^ Dolezalek, H. (1963年2月).電位計管:パートII . ワシントン:アメリカ航空宇宙局. p. 7.

- ^スコット・タガート、J. (1922). 『無線真空管入門』第4版.ラジオ・プレス社. pp. 207-8 .

- ^ゴダード, F. (1927). 『四電極弁』 ロンドン: ミルズ・アンド・ブーン社

- ^ Morrow, GL (1924年6月). 「4電極バルブ受信機」EW pp. 520–24 .

- ^スコット・タガート、ジョン(1921年)『無線電信と電話における熱電子管』ロンドン:ワイヤレス・プレス、377ページ。

- ^スコット・タガート、ジョン(1919年8月14日)。英国特許153,681号。ロンドン。

{{cite book}}: CS1 メンテナンス: 場所の発行元が見つかりません (リンク) - ^ a b Williams, AL (1924年6月1日). 4電極バルブを用いた超音波ヘテロダイン受信機. EW pp. 525–26 .

- ^ <投げる人>

- ^マレー、O. (1931). 『海軍省無線通信ハンドブック 1931』ロンドン: HMSO. p. 723.

- ^ a b c dヘニー、K.、リチャードソン、GA(1952)無線原理、第6版、ニューヨーク:ジョン・ワイリー&サンズ。pp. 279 - 282

- ^ Zepler, EE (1943)『ラジオ設計のテクニック』、ニューヨーク:John Wiley and Sons. pp. 183–187, 219-221. 2021年10月13日閲覧。

- ^ Tapan, Sarkar, Mailloux, Oliner, Salazar-Palma , Sengupta (2006)『ワイヤレスの歴史』ニュージャージー州: John Wiley & Sons Inc. pp. 108-109, 344.

- ^ a b編集者 (1927 年 10 月) 「スクリーン バルブ」Experimental Wireless & The Wireless Engineer pp. 585-586。

- ^ Ballantine, Cobb (1930年3月)「五極管の出力特性」 IRE紀要451ページ。

- ^ HJ Reich (1944)『電子管の理論と応用』第2版、ニューヨーク:McGraw-Hill Book Co.、p.56。

- ^ブラウン、L. (1999). 『技術的・軍事的要請:第二次世界大戦のレーダー史』 CRCプレス. pp. 35– 36. ISBN 9781107636187。(ブラウンは、スクリーングリッドの特許を安藤氏の最初のものと誤って挙げており、ショットキーについても誤った説明をしている)。

- ^編集者(1927年9月21日)「Guide to the Show Olympia 1927」、 Wireless World、375ページ。2021年10月12日閲覧。

- ^ターナー、LB(1931) 257ページ

- ^ ET Cunningham, Inc. (1932) The Cunningham Radio Tubes Manual, Technical Series No. C-10 , Harrison, NJ: ET Cunningham, Inc. pp. 22, 28

- ^ Henney, K. (1938)『無線の原理』第3版。ニューヨーク:John Wiley & Sons, Inc. pp. 327-328。2021年10月14日閲覧。

- ^ハル、アルバート・W.(1926年4月)「シールドグリッド・プリオトロンによる高周波増幅の測定」フィジカル・レビュー第27巻、439~454頁。

- ^ a bライダー、ジョン・F. (1945). 『真空管の内部』 ニューヨーク: ジョン・F・ライダー出版社 p. 286. 2021年6月10日閲覧。

- ^ヘニー(1938)317、328ページ

- ^ Terman, FE (1955). 『電子・無線工学』 ニューヨーク、トロント、ロンドン: McGraw-Hill Book Company Ltd. pp. 196–8 .

- ^ハッペル、ヘッセルベルト(1953年)『エンジニアリング・エレクトロニクス』ニューヨーク:マグロウヒル、p.88

- ^ジョン・F・ライダー(1945年)pp.293-294

- ^ Donovan P. Geppert, (1951) Basic Electron Tubes , New York: McGraw-Hill, pp. 164-179. 2021年6月10日閲覧。

- ^ Norman H. Crowhurst, (1959) basic audio vol. 2 , New York: John F. Rider Publisher Inc., pp. 2-75, 2-76. 2021年10月7日閲覧。

- ^ JF Dreyer Jr., (1936年4月)「ビームパワー出力管」ニューヨーク:McGraw-Hill, Electronics p. 21

- ^ Schoenberg、Rodda、Bull、(1935)熱電子バルブの改良およびそれに関連するもの、英国特許423,932

- ^ a b cハリーズ、JHオーウェン(1935年8月2日)「新型出力バルブ」ワイヤレスワールド誌、105~106ページ

- ^ロッダ, S. (1945年6月).「ビーム四極管理論における空間電荷と電子偏向」電子工学誌、542ページ

- ^ Schade, OH (1938年2月).「ビームパワーチューブ」Proc. IRE , Vol. 26, No. 2, p. 169

- ^ザルツバーグ、バーナード (1937).電子放電装置. 米国特許第2,073,946号

- ^ RCA. (1940).真空管設計. ハリソン, ニュージャージー州: RCA Manufacturing Co., Inc. pp. 241, 243