凝縮物質物理学

| 凝縮物質物理学 |

|---|

|

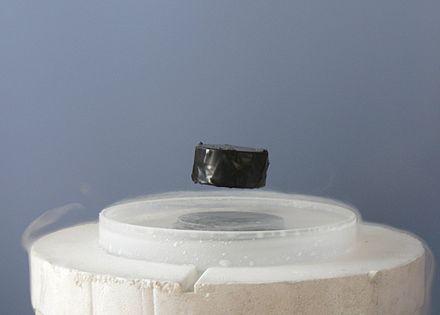

凝縮系物理学は、原子と電子の間の電磁力から生じる物質、特に固体と液体の相の巨視的および微視的物理的特性を扱う物理学の一分野である。より一般的には、この主題は物質の凝縮相、すなわち多くの成分が互いに強い相互作用をする系を扱う。より珍しい凝縮相には、極低温で特定の物質が示す超伝導相、原子の結晶格子上のスピンの強磁性相と反強磁性相、極低温原子系で見られるボーズ・アインシュタイン凝縮、液晶などがある。凝縮系物理学者は、様々な物質特性を測定する実験や、量子力学、電磁気学、統計力学などの物理法則を適用して数学モデルを開発し、非常に大きな原子群の特性を予測することによって、これらの相の挙動を理解しようとする。[ 1 ]

研究対象となるシステムや現象の多様性により、凝縮物質物理学は現代物理学で最も活発な分野となっている。アメリカの物理学者の3分の1は、自らを凝縮物質物理学者と認識しており[ 2 ]、凝縮物質物理学部会はアメリカ物理学会最大の部門である[ 3 ] 。これらには、それぞれ物質の量子および非量子物理的特性を研究する固体物理学者とソフトマター物理学者が含まれ [ 4 ]。どちらのタイプも広範囲の材料を研究しており、多くの研究、資金、雇用の機会を提供している[ 5 ] 。この分野は化学、材料科学、工学、ナノテクノロジーと重複しており、原子物理学や生物物理学と密接に関連している。凝縮物質の理論物理学は、素粒子物理学や原子核物理学と重要な概念や方法を共有している[ 6 ]。

結晶学、冶金学、弾性、磁性など、物理学における様々なテーマは、1940年代までそれぞれ独立した分野として扱われていましたが、 1940年代に固体物理学としてまとめられました。1960年代頃には、液体の物理的性質の研究がこのリストに加えられ、より包括的な専門分野である凝縮物質物理学の基礎が形成されました。[ 7 ]ベル電話研究所は、凝縮物質物理学の研究プログラムを実施した最初の研究所の一つでした。[ 7 ]マックス・プランク固体研究所の初代所長で物理学教授のマヌエル・カルドナによると、アルバート・アインシュタインが1905年に光電効果と光ルミネセンスに関する独創的な論文を発表し、光電子分光法と光ルミネセンス分光法の分野を切り開き、その後、1907年に固体の比熱に関する論文を発表し、結晶の熱力学的性質、特に比熱に対する格子振動の影響を初めて紹介したことで、現代の凝縮物質物理学の分野を創始したという。[ 8 ]イェール大学量子研究所の副所長A・ダグラス・ストーンは、量子力学の総合的歴史に関する著書の中で、アインシュタインを同様に優先させる主張をしている。[ 9 ]

語源

物理学者フィリップ・ウォーレン・アンダーソンによると、研究分野を示すために「凝縮物質」という用語を使用するようになったのは、 1967年にケンブリッジのキャベンディッシュ研究所のグループ名を固体理論から凝縮物質理論に変更した際に、彼とフォルカー・ハイネによって造られたもので、 [ 10 ]液体、原子核物質などへの関心をより適切に包含すると感じたためである。 [ 11 ] [ 12 ]アンダーソンとハイネは「凝縮物質」という名称の普及に貢献したが、ヨーロッパでは既に何年も前から、特に1963年に創刊されたシュプリンガー・フェアラーク社の学術誌『凝縮物質の物理学』で使われていた。 [ 13 ]「凝縮物質物理学」という名称は、固体、液体、プラズマ、その他の複雑な物質を扱う物理学者が直面する科学的問題の共通性を強調するものであった。一方、「固体物理学」は、金属や半導体の限られた産業用途と関連付けられることが多かった。1960年代と70年代には、より包括的な名称の方が当時の資金環境や冷戦政治に合致すると考える物理学者もいた。 [ 14 ]

「凝縮」状態への言及は、より古い文献に遡ることができる。例えば、ヤコフ・フレンケルは1947年の著書『液体の運動論』[ 15 ] の序文で、「したがって、液体の運動論は固体の運動論の一般化と拡張として展開されなければならない。実際、両者を『凝縮体』という名称の下に統合する方が正確であろう」と提唱している。

歴史

古典物理学

物質の凝縮状態に関する最初の研究の一つは、19世紀初頭のイギリスの化学者ハンフリー・デービーによるものでした。デービーは、当時知られていた40種類の化学元素のうち、26種類が光沢、延性、高い導電性、熱伝導性といった金属的性質を持つことに気づきました。 [ 16 ]これは、ジョン・ドルトンの原子論における原子は、ドルトンが主張したように分割不可能なものではなく、内部構造を持っていることを示しています。デービーはさらに、当時気体であると考えられていた窒素や水素などの元素は、適切な条件下では液化して金属として振る舞うと主張しました。[ 17 ] [注1 ]

1823年、当時デイビーの研究室の助手だったマイケル・ファラデーは塩素の液化に成功し、その後窒素、水素、酸素を除く既知の気体元素をすべて液化しました。[ 16 ]その直後の1869年、アイルランドの化学者トーマス・アンドリュースは液体から気体への相転移を研究し、気体と液体が相として区別できない状態を説明するために臨界点という用語を造り出しました。 [ 19 ]そしてオランダの物理学者ヨハネス・ファン・デル・ワールスは、はるかに高い温度での測定に基づいて臨界挙動を予測できる理論的枠組みを提供しました。[ 20 ] : 35–38 1908年までに、ジェームズ・デュワーとハイケ・カメルリング・オンネスはそれぞれ水素と当時発見されたばかりのヘリウムの液化に成功しました。[ 16 ]

ポール・ドルーデは1900年に金属固体中を移動する古典的電子に関する最初の理論モデルを提案した。 [ 6 ]ドルーデのモデルは金属の特性を自由電子の気体として記述し、ヴィーデマン・フランツの法則などの経験的観察を説明する最初の微視的モデルであった。[ 21 ] [ 22 ] : 27–29 しかし、ドルーデのモデルは成功したにもかかわらず、1つの顕著な問題があった。それは、金属の比熱と磁気特性への電子の寄与、および低温での抵抗率の温度依存性を正しく説明できなかったことである。[ 23 ] : 366–368

1911年、ヘリウムが初めて液化されてから3年後、ライデン大学で研究していたオンネスは、水銀の電気抵抗が特定の温度以下で消失することを観察し、水銀の超伝導を発見しました。[ 24 ]この現象は当時の最高の理論物理学者を驚かせ、数十年にわたって解明されませんでした。[ 25 ]アルベルト・アインシュタインは1922年に、当時の超伝導理論について「複合系の量子力学に関する我々の広範な無知により、これらの漠然とした考えから理論を構成することは非常に困難である」と述べています。[ 26 ]

量子力学の到来

ドルーデの古典モデルは、ヴォルフガング・パウリ、アーノルド・ゾンマーフェルト、フェリックス・ブロッホといった物理学者たちによって拡張されました。パウリは、金属中の自由電子はフェルミ=ディラック統計に従わなければならないことに気づきました。この考えを用いて、彼は1926年に常磁性理論を発展させました。その後まもなく、ゾンマーフェルトはフェルミ=ディラック統計を自由電子モデルに組み込み、熱容量をより適切に説明できるようにしました。2年後、ブロッホは量子力学を用いて周期格子中の電子の運動を記述しました。[ 23 ] : 366–368

オーギュスト・ブラヴェ、エフグラフ・フョードロフらによって開発された結晶構造の数学は、結晶を対称群によって分類するために使用され、結晶構造の表は、1935年に初めて出版された一連の国際結晶構造表の基礎となりました。 [ 27 ]バンド構造の計算は、1930年に新しい材料の特性を予測するために初めて使用され、1947年にジョン・バーディーン、ウォルター・ブラッテン、ウィリアム・ショックレーは、エレクトロニクスに革命を告げる最初の半導体ベースのトランジスタを開発しました。 [ 6 ]

1879年、ジョンズ・ホプキンス大学のエドウィン・ハーバート・ホールは、導体に電流と電流に垂直に印加された磁場の両方に対して横向きの電圧が導体に発生することを発見した。[ 28 ]導体内の電荷キャリアの性質によって生じるこの現象はホール効果と呼ばれるようになったが、電子が実験的に発見されたのは18年後だったため、当時は適切に説明されなかった。量子力学の出現後、 1930年にレフ・ランダウはランダウ量子化の理論を展開し、半世紀後に発見される量子ホール効果の理論的説明の基礎を築いた。 [ 29 ] : 458–460 [ 30 ]

物質の特性としての磁性は、中国では紀元前 4000 年から知られていました。[ 31 ] : 1–2 しかし、磁気の最初の近代的研究は、19 世紀にファラデー、マクスウェルらが電気力学を発展させてから始まりました。この電気力学では、物質を磁化に対する応答に基づいて強磁性、常磁性、反磁性に分類しました。 [ 32 ]ピエール・キュリーは、磁化の温度依存性を研究し、強磁性物質のキュリー点相転移を発見しました。[ 31 ] 1906 年、ピエール・ワイスは、強磁性体の主な特性を説明するために、磁区の概念を導入しました。 [ 33 ] : 9 磁性の微視的記述の最初の試みは、ウィルヘルム・レンツとエルンスト・イジングによるもので、磁性物質は集団的に磁化を獲得したスピンの周期的格子で構成されると記述したイジングモデルを用いました。[ 31 ]イジング模型は、自発磁化が一次元だけでなく高次元格子でも起こり得ることを明確に示して厳密に解かれた。ブロッホによるスピン波の研究やネールによる反強磁性の研究など、その後の研究は、磁気記憶装置への応用を目的とした新たな磁性材料の開発につながった。[ 31 ] : 36–38, g48

現代の多体物理学

1930 年代、強磁性のゾンマーフェルト模型とスピン模型は、量子力学を凝縮物質の問題に適用することに成功したことを示した。しかし、まだ未解決の問題がいくつか残っており、最も有名なのは超伝導と近藤効果の記述である。[ 35 ]第二次世界大戦後、場の量子論のいくつかのアイデアが凝縮物質の問題に適用された。これらには、固体の集団励起モードの認識や、準粒子という重要な概念が含まれていた。ソ連の物理学者レフ・ランダウは、相互作用するフェルミオン系の低エネルギー特性が、現在ランダウ準粒子と呼ばれているもので与えられた、フェルミ液体理論のアイデアを使用した。 [ 35 ]ランダウは、連続相転移の平均場理論も開発し、これは、秩序相を対称性の自発的な破れとして記述した。この理論は、秩序相を区別するために秩序パラメータの概念も導入した。[ 36 ] 1956年にジョン・バーディーン、レオン・クーパー、ロバート・シュリーファーは、格子中のフォノンを媒介とした反対スピンの2つの電子間の任意の小さな引力によってクーパー対と呼ばれる束縛状態が生じるという発見に基づいて、いわゆるBCS超伝導理論を開発しました。[ 37 ]

相転移と観測可能なものの臨界挙動(臨界現象)の研究は、1960年代の主要な関心分野であった。[ 39 ]レオ・カダノフ、ベンジャミン・ウィドム、マイケル・フィッシャーは、臨界指数とウィドムスケーリングの概念を発展させた。これらの概念は、1972年にケネス・G・ウィルソンによって、量子場の理論における繰り込み群の形式論の下で統一された。 [ 39 ]

量子ホール効果は、1980年にクラウス・フォン・クリッツィング、ドルダ、ペッパーによって、ホール伝導率が基本定数 の整数倍になることを観測したときに発見されました。(図を参照) この効果は、システムのサイズや不純物などのパラメーターに依存しないことが観測されました。[ 38 ] 1981年に、理論家のロバート・ラフリンは、積分プラトーの予期せぬ精度を説明する理論を提唱しました。この理論では、ホール伝導率はチャーン数と呼ばれる位相不変量に比例することも示唆され、固体のバンド構造との関連性は、デビッド・J・サウレスと共同研究者によって定式化されました。[ 40 ] [ 41 ] : 69, 74 その後まもなく、1982年に、ホルスト・シュテルマーとダニエル・ツィは、伝導率が定数 の有理倍になる分数量子ホール効果を観測しました。ラフリンは1983年に、これがホール状態における準粒子相互作用の結果であることに気づき、変分法による解をラフリン波動関数と名付けました。[ 42 ]分数ホール効果の位相特性の研究は、現在も活発な研究分野です。[ 43 ]数十年後、前述のデイビッド・J・サウレスと共同研究者によって提唱された位相バンド理論[ 44 ]はさらに拡張され、位相絶縁体の発見につながりました。[ 45 ] [ 46 ]

1986年、カール・ミュラーとヨハネス・ベドノルツは、39ケルビンという高温で超伝導を示す最初の高温超伝導体、La 2-x Ba x CuO 4を発見しました。[ 47 ] 高温超伝導体は、電子間相互作用が重要な役割を果たす強相関物質の例であることが認識されました。[ 48 ]高温超伝導体の満足のいく理論的説明はまだ知られておらず、強相関物質の分野は引き続き活発な研究トピックとなっています。

2012年に、いくつかのグループが、以前の理論的予測と一致して、六ホウ化サマリウムがトポロジカル絶縁体の特性を持つことを示唆するプレプリントを発表しました[ 49 ] 。 [ 50 ]六ホウ化サマリウムは確立された近藤絶縁体、すなわち強相関電子材料であるため、この材料中のトポロジカルディラック表面状態の存在は、強い電子相関を持つトポロジカル絶縁体につながると予想されます。

理論的

理論凝縮系物理学では、物質の状態特性を理解するために理論モデルが用いられます。これには、ドルーデ模型、バンド構造、密度汎関数理論など、固体の電子的特性を研究するためのモデルが含まれます。また、ギンツブルグ・ランダウ理論、臨界指数、量子場の理論やくりこみ群の数学的手法の適用など、相転移の物理を研究するための理論モデルも開発されています。現代の理論研究では、高温超伝導、トポロジカル相、ゲージ対称性などの現象を理解するために、電子構造の数値計算や数学的ツールが用いられています。

出現

凝縮物質物理学の理論的理解は創発の概念と密接に関連しており、創発では複雑な粒子の集合体が個々の構成要素とはまったく異なる挙動を示す。[ 37 ] [ 43 ]例えば、個々の電子や格子の微視的物理はよく知られているが、高温超伝導に関連する一連の現象は十分に理解されていない。[ 51 ]同様に、集団励起が光子や電子のように振る舞う凝縮物質システムのモデルが研究されており、それによって電磁気学が創発現象として説明されている。[ 52 ]創発特性は物質間の界面でも発生することがある。1 つの例は、2 つのバンド絶縁体が結合して導電性と超伝導性を生み出す、アルミン酸ランタンとチタン酸ストロンチウムの界面である。

固体の電子理論

金属状態は歴史的に固体の特性を研究するための重要な基礎単位であった。[ 53 ]金属の最初の理論的記述は1900年にポール・ドルーデによってドルーデモデルによって与えられた。これは金属を当時新しく発見された電子の理想気体として記述することにより電気的特性と熱的特性を説明した。彼は経験的なヴィーデマン・フランツの法則を導き出し、実験とよく一致する結果を得た。[ 22 ] : 90–91 この古典的なモデルはその後アーノルド・ゾンマーフェルト によって改良され、彼は電子のフェルミ・ディラック統計を組み込み、ヴィーデマン・フランツの法則における金属の比熱の異常な挙動を説明することができた。[ 22 ] : 101–103 1912年、マックス・フォン・ラウエとパウル・クニッピング は結晶固体の構造を研究し、結晶のX線回折パターンを観察し、結晶の構造は原子の周期的な格子から得られると結論付けました。 [ 22 ] : 48 [ 54 ] 1928年、スイスの物理学者フェリックス・ブロッホは、ブロッホの定理として知られる周期的ポテンシャルを持つシュレーディンガー方程式の波動関数解を提供しました。[ 55 ]

多体波動関数を解いて金属の電子特性を計算するのは、計算上難しい場合が多く、したがって、意味のある予測を得るには近似法が必要となる。[ 56 ] 1920年代に開発されたトーマス・フェルミ理論は、局所電子密度を変分パラメータとして扱うことで、システムのエネルギーと電子密度を推定するために使用された。1930年代後半には、ダグラス・ハートリー、ウラジミール・フォック、ジョン・スレーターが、トーマス・フェルミモデルの改良版として、いわゆるハートリー・フォック波動関数を開発した。ハートリー・フォック法は、単一粒子の電子波動関数の交換統計を考慮した。一般に、ハートリー・フォック方程式を解くのは非常に困難で、自由電子ガスの場合のみ正確に解くことができる。[ 53 ] : 330–337 最終的に1964年から1965年にかけて、ウォルター・コーン、ピエール・ホーエンベルク、そしてルー・ジュ・シャムは、金属のバルクおよび表面特性を現実的に記述する密度汎関数理論(DFT)を提唱した。密度汎関数理論は1970年代以降、様々な固体のバンド構造計算に広く利用されている。[ 56 ]

対称性の破れ

物質の状態によっては、関連する物理法則が何らかの対称性を持つものの、それが破れる「対称性の破れ」が見られる。一般的な例としては、連続並進対称性を破る結晶固体が挙げられる。その他の例としては、回転対称性を破る磁化強磁性体や、 U(1)相回転対称性を破るBCS超伝導体の基底状態などのより特異な状態が挙げられる。[ 57 ] [ 58 ]

量子場理論におけるゴールドストーンの定理は、連続対称性が破れた系において、ゴールドストーンボソンと呼ばれる、任意の低エネルギー励起が存在する可能性があることを述べている。例えば、結晶固体においては、これらは格子振動の量子化されたバージョンであるフォノンに相当する。 [ 59 ]

相転移

相転移とは、温度、圧力、モル組成などの外部パラメータの変化によって引き起こされる系の相変化を指します。単一成分系では、特定の温度(特定の圧力)において系の秩序が急激に変化すると、古典的相転移が起こります。例えば、氷が融解して水になると、氷の整然とした六方晶構造は、水素結合した水分子の可動性のある配列に変化します。

量子相転移では、温度は絶対零度に設定され、圧力や磁場などの非熱的制御パラメータは、ハイゼンベルクの不確定性原理に起因する量子ゆらぎによって秩序が破壊される際に相転移を引き起こす。ここで、系の異なる量子相は、ハミルトニアン行列の異なる基底状態を指す。量子相転移の挙動を理解することは、希土類磁性絶縁体、高温超伝導体、その他の物質の特性を説明するという困難な課題において重要である。[ 60 ]

相転移には2つの種類があります。1次転移と2次転移または連続転移です。後者の場合、2つの相は転移温度(臨界点とも呼ばれます)で共存しません。臨界点付近では、系は臨界挙動を示し、相関長、比熱、磁化率などの特性のいくつかが指数関数的に発散します。[ 60 ] これらの臨界現象は物理学者にとって深刻な課題となります。なぜなら、その領域では通常の巨視的法則がもはや有効ではなく、系を記述できる新しい法則を見つけるために新しいアイデアや方法を考え出さなければならないからです。[ 61 ]:75ff

連続相転移を記述できる最も単純な理論は、いわゆる平均場近似に基づくギンツブルグ・ランダウ理論である。しかし、この理論は、長距離の微視的相互作用を伴う強誘電体や第一種超伝導体の連続相転移を大まかにしか説明できない。臨界点付近で短距離の相互作用を伴う他の系については、より優れた理論が必要である。[ 62 ] : 8–11

臨界点近傍では、揺らぎは広範囲のサイズスケールにわたって発生するが、系全体の特性はスケール不変である。 繰り込み群法は、最短波長の揺らぎを段階的に平均化していくが、その効果は次の段階にも保持される。このように、異なるサイズスケールで見た物理系の変化を体系的に調べることができる。これらの手法は、強力なコンピュータシミュレーションと相まって、連続相転移に伴う臨界現象の説明に大きく貢献している。[ 61 ] : 11

実験的

実験的凝縮物質物理学では、実験プローブを用いて物質の新たな特性の発見を試みます。このようなプローブには、電場や磁場の影響、応答関数の測定、輸送特性、温度測定などが含まれます。[ 63 ]一般的に用いられる実験手法としては、X線、赤外光、非弾性中性子散乱などのプローブを用いた分光法、比熱などの熱応答の研究、熱伝導や熱伝導による輸送特性の測定などがあります。

散乱

いくつかの凝縮系実験では、 X線、光子、中性子などの実験プローブが物質の構成要素に散乱する。散乱プローブの選択は、観測対象となるエネルギースケールに依存する。可視光は1電子ボルト(eV)のスケールのエネルギーを持ち、誘電率や屈折率などの物質特性の変化を測定するための散乱プローブとして用いられる。X線は10 keV程度のエネルギーを持ち、原子の長さスケールを調べることができ、電子電荷密度や結晶構造の変化を測定するために使用される。[ 64 ] : 33–34

中性子は原子核の長さスケールを調べることもでき、原子核や電子スピン、磁化による散乱を調べるのに使われます(中性子はスピンは持っていますが電荷は持っていないため)。クーロン散乱やモット散乱の測定は、電子ビームを散乱プローブとして使うことで行えます。 [ 64 ] : 33–34 [ 65 ] : 39–43 同様に、陽電子消滅は局所的な電子密度の間接的な測定に使えます。[ 66 ]レーザー分光法は、例えば非線形光学分光法を用いて媒質中の禁制遷移を調べるなど、媒質の微視的特性を調べるための優れたツールです。[ 61 ] : 258–259

外部磁場

実験凝縮系物理学において、外部磁場は物質系の状態、相転移および特性を制御する熱力学変数として作用する。 [ 67 ]核磁気共鳴(NMR)は、外部磁場を用いて個々の核の共鳴モードを見つけ、それによって周囲の原子、分子および結合構造に関する情報を得る方法である。NMR実験は、最大60テスラの強度の磁場中で行うことができる。より高い磁場を用いると、NMR測定データの品質を向上させることができる。[ 68 ] : 69 [ 69 ] : 185 量子振動は、フェルミ面の形状などの物質特性を研究するために高磁場が用いられる別の実験方法である。[ 70 ]高磁場は、量子化磁気電気効果、像磁気単極子、半整数量子ホール効果 など、様々な理論的予測を実験的に検証するのに役立つであろう。[ 68 ] : 57

磁気共鳴分光法

最近接原子の構造だけでなく局所構造も、電子常磁性共鳴 (EPR) や核磁気共鳴 (NMR) などの磁気共鳴法を用いて凝縮物質で調べることができます。これらの方法は、超微細結合により原子核と電子の周囲の詳細に非常に敏感です。局在電子と原子核の特定の安定または不安定同位体は両方とも、電子または原子核スピンを局所的な電場および磁場に結合させるこれらの超微細相互作用のプローブになります。これらの方法は、欠陥、拡散、相転移、磁気秩序の研究に適しています。一般的な実験方法には、NMR、核四重極共鳴(NQR)、ミューオンスピン分光法( SR)の場合のような埋め込み放射性プローブ、メスバウアー分光法、NMR、および摂動角相関(PAC) があります。PAC は、方法が温度に依存しないため、2000 °C を超える極端な温度での相変化の研究に特に適しています。

冷たい原子ガス

光格子中の極低温原子トラッピングは、凝縮物質物理学、原子物理学、分子物理学、光物理学で一般的に用いられる実験ツールである。この方法では、光レーザーを用いて干渉縞を形成し、この干渉縞が格子として機能し、その中にイオンまたは原子を極低温で配置することができる。光格子中の冷却原子は量子シミュレータとして用いられ、すなわち、フラストレート磁性体などのより複雑な系の挙動をモデル化できる制御可能な系として機能する。[ 71 ]特に、それらは、事前に指定されたパラメータを持つハバードモデルの1次元、2次元、3次元格子を設計したり、反強磁性およびスピン液体秩序の相転移を研究したりするために使用される。[ 72 ] [ 73 ] [ 43 ]

1995年、 170nKの温度に冷却されたルビジウム原子のガスを使用して、ボーズ・アインシュタイン凝縮が実験的に実現されました。ボーズ・アインシュタイン凝縮は、 SNボーズとアルバート・アインシュタインによって最初に予測された新しい物質状態であり、多数の原子が1つの量子状態を占めます。[ 74 ]

アプリケーション

凝縮系物理学の研究[ 43 ] [ 75 ]は、半導体トランジスタの開発、[ 6 ]レーザー技術、[ 61 ]磁気ストレージ、液晶、光ファイバー[ 76 ]およびナノテクノロジーの分野で研究されているいくつかの現象など、いくつかのデバイスアプリケーションを生み出してきました。[ 77 ] : 111ff 走査トンネル顕微鏡などの方法は、ナノメートルスケールでのプロセスを制御するために使用でき、ナノファブリケーションの研究を生み出しました。[ 78 ]このような分子マシンは、例えばノーベル化学賞受賞者のベン・フェリンガ、ジャン=ピエール・ソヴァージュ、フレイザー・ストッダートによって開発されました。 フェリンガと彼のチームは、分子自動車、分子風車など、複数の分子マシンを開発しました。 [ 79 ]

量子計算では、情報は量子ビット(キュービット)によって表現されます。キュービットは、有用な計算が完了する前に急速にデコヒーレンス(相反性)を生じてしまう可能性があります。量子計算を実現するには、この深刻な問題を解決する必要があります。この問題を解決するために、凝縮系物理学では、ジョセフソン接合キュービット、磁性体のスピン配向を利用したスピントロニックキュービット、分数量子ホール効果状態からのトポロジカル非アーベルエニオンなど、いくつかの有望なアプローチが提案されています。[ 78 ]

凝縮系物理学は生物医学においても重要な用途を持っています。例えば、磁気共鳴画像法は、従来のX線画像では観察できない軟部組織やその他の生理学的特徴の医療画像診断に広く利用されています。[ 78 ]

参照

- ソフトマター – 凝縮系物理学の分野

- グリーン・久保関係 – 輸送係数と相関関数を関連付ける方程式

- グリーン関数(多体理論) – 場の作用素の相関子

- 材料科学 – 材料の研究

- 核分光法 – 核の特性を利用して物質の特性を調べる

- 分子力学モデリングソフトウェアの比較

- 透明材料 – 散乱を最小限に抑えて光を透過する物体または物質の性質リダイレクト先の簡単な説明を表示するページ

- 軌道磁化 – 荷電粒子の量子化された磁化

- 量子力学における対称性 – 現代物理学の基礎となる性質

- メソスコピック物理学 – 中間サイズの物質を扱う凝縮物質物理学の分野

注記

- ^水素と窒素はその後液化されましたが、通常の液体窒素と水素は金属的性質を持ちません。物理学者のユージン・ウィグナーとヒラード・ベル・ハンチントンは1935年に[ 18 ]、十分に高い圧力(25GPa以上)で金属水素の状態が存在すると予測しが、これはまだ観測されていません。

参考文献

- ^ 「凝縮物質物理学理論」イェール大学物理学部。 2023年11月30日閲覧。

- ^ 「凝縮物質物理学関連の求人:凝縮物質物理学のキャリア」。Physics Today Jobs 。 2009年3月27日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2010年11月1日閲覧。

- ^ 「凝縮物質物理学の歴史」アメリカ物理学会. 2012年3月27日閲覧。

- ^ 「凝縮物質物理学」コロラド大学ボルダー校物理学部. 2016年4月26日. 2023年11月30日閲覧。

- ^ 「凝縮物質と材料物理学」アイオワ大学教養学部. 2023年11月30日閲覧。

- ^ a b c d Cohen, Marvin L. (2008). 「エッセイ:凝縮系物理学の50年」 . Physical Review Letters . 101 (25) 250001. Bibcode : 2008PhRvL.101y0001C . doi : 10.1103/PhysRevLett.101.250001 . PMID 19113681. 2012年3月31日閲覧。

- ^ a b Kohn, W. (1999). 「20世紀の凝縮物質物理学に関するエッセイ」(PDF) . Reviews of Modern Physics . 71 (2): S59– S77. Bibcode : 1999RvMPS..71...59K . doi : 10.1103/RevModPhys.71.S59 . 2013年8月25日時点のオリジナル(PDF)からアーカイブ。 2012年3月27日閲覧。

- ^ Cardona, Manuel (2005年8月31日). 「固体物理学の父としてのアインシュタイン」. arXiv : physics/0508237 .

- ^ストーン、A・ダグラス(2013年10月6日)『アインシュタインと量子:勇敢なシュヴァーベン人の探求』(初版)プリンストン大学出版局。ISBN 978-0-691-13968-5. 2022年6月1日閲覧。

- ^ 「フィリップ・アンダーソン」 .プリンストン大学物理学科. 2012年3月27日閲覧。

- ^アンダーソン、フィリップ・W.(2011年11月)「焦点:より多く、そしてより異なるもの」ワールド・サイエンティフィック・ニュースレター33 : 2。

- ^アンダーソン、フィリップ・W. (2018年3月9日).凝縮物質物理学の基本概念. CRC Press. ISBN 978-0-429-97374-1。

- ^ 「凝縮物質の物理学」 1963年。 2015年4月20日閲覧。

- ^ Martin, Joseph D. (2015). 「What's in a Name Change? Solid State Physics, Condensed Matter Physics, and Materials Science」(PDF) . Physics in Perspective . 17 (1): 3– 32. Bibcode : 2015PhP....17....3M . doi : 10.1007/s00016-014-0151-7 . S2CID 117809375. 2022年10月9日時点のオリジナルよりアーカイブ(PDF) .

- ^フレンケル、J. (1947).液体の運動論. オックスフォード大学出版局.

- ^ a b c Goodstein, David ; Goodstein, Judith (2000). 「リチャード・ファインマンと超伝導の歴史」(PDF) . Physics in Perspective . 2 (1): 30. Bibcode : 2000PhP.....2...30G . doi : 10.1007/s000160050035 . S2CID 118288008. 2015年11月17日時点のオリジナル(PDF)からアーカイブ。 2012年4月7日閲覧。

- ^デイビー、ジョン編 (1839). 『サー・ハンフリー・デイビー全集 第2巻』 スミス・エルダー社, コーンヒル. 22ページ.

- ^ Silvera, Isaac F.; Cole, John W. (2010). 「金属水素:これまでで最も強力なロケット燃料」 . Journal of Physics . 215 (1) 012194. Bibcode : 2010JPhCS.215a2194S . doi : 10.1088/1742-6596/215/1/012194 .

- ^ Rowlinson, JS (1969). 「トーマス・アンドリュースと臨界点」. Nature . 224 (8): 541– 543. Bibcode : 1969Natur.224..541R . doi : 10.1038/224541a0 . S2CID 4168392 .

- ^アトキンス、ピーター、デ・パウラ、フリオ (2009). 『物理化学の要素』オックスフォード大学出版局. ISBN 978-1-4292-1813-9。

- ^キッテル、チャールズ (1996).固体物理学入門. ジョン・ワイリー・アンド・サンズ. ISBN 978-0-471-11181-8。

- ^ a b c dホッデソン、リリアン(1992年)『結晶の迷路から抜け出す:固体物理学の歴史からの章』オックスフォード大学出版局、ISBN 978-0-19-505329-6。

- ^ a bクラグ、ヘルゲ(2002年)『量子世代:20世紀物理学史』(復刻版)プリンストン大学出版局。ISBN 978-0-691-09552-3。

- ^ van Delft, Dirk; Kes, Peter (2010年9月). 「超伝導の発見」(PDF) . Physics Today . 63 (9): 38– 43. Bibcode : 2010PhT....63i..38V . doi : 10.1063/1.3490499 . 2022年10月9日時点のオリジナルよりアーカイブ(PDF) . 2012年4月7日閲覧。

- ^チャールズ・スリヒター著「超伝導の歴史入門」『発見の瞬間』アメリカ物理学会誌。2012年5月15日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2012年6月13日閲覧。

- ^ Schmalian, Joerg (2010). 「超伝導の失敗した理論」. Modern Physics Letters B. 24 ( 27): 2679– 2691. arXiv : 1008.0447 . Bibcode : 2010MPLB...24.2679S . doi : 10.1142/S0217984910025280 . S2CID 119220454 .

- ^ Aroyo, Mois, I.; Müller, Ulrich; Wondratschek, Hans (2006).歴史的序文(PDF) . 国際結晶学表. 第A巻. pp. 2– 5. CiteSeerX 10.1.1.471.4170 . doi : 10.1107/97809553602060000537 . ISBN 978-1-4020-2355-2. 2008年10月3日にオリジナル(PDF)からアーカイブ。2017年10月24日閲覧。

{{cite book}}: CS1 maint: 複数の名前: 著者リスト (リンク) - ^ Hall, Edwin (1879). 「電流に対する磁石の新たな作用について」 . American Journal of Mathematics . 2 (3): 287– 92. Bibcode : 1879AmJM....2..287H . doi : 10.2307/2369245 . JSTOR 2369245. S2CID 107500183. 2007年2月8日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2008年2月28日閲覧。

- ^ Landau, LD; Lifshitz, EM (1977).量子力学:非相対論的理論. Pergamon Press. ISBN 978-0-7506-3539-4。

- ^ Lindley, David (2015-05-15). 「焦点:ランドマーク ― 偶然の発見が校正標準につながる」. Physics . 8 : 46. doi : 10.1103/Physics.8.46 .

- ^ a b c dマティス、ダニエル (2006). 『磁気理論をシンプルに』 ワールド・サイエンティフィック. ISBN 978-981-238-671-7。

- ^ Chatterjee, Sabyasachi (2004年8月). 「ハイゼンベルクと強磁性」 . Resonance . 9 (8): 57– 66. doi : 10.1007/BF02837578 . S2CID 123099296. 2012年6月13日閲覧。

- ^ Visintin, Augusto (1994).ヒステリシスの微分モデル. Springer. ISBN 978-3-540-54793-8。

- ^ Merali, Zeeya (2011). 「協調物理学:弦理論がベンチメイトを見つける」 . Nature . 478 (7369): 302– 304. Bibcode : 2011Natur.478..302M . doi : 10.1038/478302a . PMID 22012369 .

- ^ a b Coleman, Piers (2003). 「多体物理学:未完の革命」Annales Henri Poincaré . 4 (2): 559– 580. arXiv : cond-mat/0307004 . Bibcode : 2003AnHP....4..559C . CiteSeerX 10.1.1.242.6214 . doi : 10.1007/s00023-003-0943-9 . S2CID 8171617 .

- ^ Kadanoff, Leo, P. (2009).物質の相と相転移:平均場理論から臨界現象へ(PDF) . シカゴ大学. 2015年12月31日時点のオリジナル(PDF)からアーカイブ。 2012年6月14日閲覧。

{{cite book}}: CS1 maint: 複数の名前: 著者リスト (リンク) - ^ a bコールマン、ピアーズ(2016年)。『多体物理学入門』ケンブリッジ大学出版局。ISBN 978-0-521-86488-6。

- ^ a b von Klitzing, Klaus (1985年12月9日). 「量子化ホール効果」(PDF) . Nobelprize.org . 2022年10月9日時点のオリジナルよりアーカイブ(PDF) .

- ^ a b Fisher, Michael E. (1998). 「繰り込み群理論:統計物理学におけるその基礎と定式化」Reviews of Modern Physics . 70 (2): 653– 681. Bibcode : 1998RvMP...70..653F . CiteSeerX 10.1.1.129.3194 . doi : 10.1103/RevModPhys.70.653 .

- ^ Avron, Joseph E.; Osadchy, Daniel; Seiler, Ruedi (2003). 「量子ホール効果のトポロジカルな考察」 . Physics Today . 56 (8): 38– 42. Bibcode : 2003PhT....56h..38A . doi : 10.1063/1.1611351 .

- ^ David J Thouless (1998年3月12日).非相対論的物理学におけるトポロジカル量子数. World Scientific. ISBN 978-981-4498-03-6。

- ^ Wen, Xiao-Gang (1992). 「分数量子ホール効果におけるエッジ状態の理論」(PDF) . International Journal of Modern Physics C . 6 (10): 1711– 1762. Bibcode : 1992IJMPB...6.1711W . CiteSeerX 10.1.1.455.2763 . doi : 10.1142/S0217979292000840 . 2005年5月22日時点のオリジナル(PDF)からアーカイブ。 2012年6月14日閲覧。

- ^ a b c dガービン、スティーブン・M.; ヤン、クン (2019-02-28).現代凝縮物質物理学. ケンブリッジ大学出版局. ISBN 978-1-108-57347-4。

- ^ Thouless, DJ; Kohmoto, M.; Nightingale, MP; den Nijs, M. (1982-08-09). 「2次元周期ポテンシャルにおける量子化ホール伝導度」 . Physical Review Letters . 49 (6): 405– 408. Bibcode : 1982PhRvL..49..405T . doi : 10.1103/PhysRevLett.49.405 .

- ^ Kane, CL; Mele, EJ (2005-11-23). 「グラフェンにおける量子スピンホール効果」 . Physical Review Letters . 95 (22) 226801. arXiv : cond-mat/0411737 . Bibcode : 2005PhRvL..95v6801K . doi : 10.1103 /PhysRevLett.95.226801 . PMID 16384250. S2CID 6080059 .

- ^ Hasan, MZ; Kane, CL (2010-11-08). 「コロキウム:トポロジカル絶縁体」 . Reviews of Modern Physics . 82 (4): 3045– 3067. arXiv : 1002.3895 . Bibcode : 2010RvMP...82.3045H . doi : 10.1103/RevModPhys.82.3045 . S2CID 16066223 .

- ^ Bednorz, JG, Müller, KA (1986), 「Ba−La−Cu−O系における高温超伝導の可能性」, Z. Physik B - Condensed Matter , 64 (2): 189– 193, Bibcode : 1986ZPhyB..64..189B , doi : 10.1007/BF01303701

{{citation}}: CS1 maint: 複数の名前: 著者リスト (リンク) - ^ Quintanilla, Jorge; Hooley, Chris (2009年6月). 「強相関パズル」(PDF) . Physics World . 22 (6): 32. Bibcode : 2009PhyW...22f..32Q . doi : 10.1088/2058-7058/22/06/38 . 2012年9月6日時点のオリジナル(PDF)からアーカイブ。 2012年6月14日閲覧。

- ^ Eugenie Samuel Reich (2012). 「Hopes surface for exotic insulator」 . Nature . 492 (7428): 165. Bibcode : 2012Natur.492..165S . doi : 10.1038/492165a . PMID 23235853 .

- ^ Dzero, V.; K. Sun; V. Galitski; P. Coleman (2010). 「トポロジカル近藤絶縁体」. Physical Review Letters . 104 (10) 106408. arXiv : 0912.3750 . Bibcode : 2010PhRvL.104j6408D . doi : 10.1103/ PhysRevLett.104.106408 . PMID 20366446. S2CID 119270507 .

- ^ 「Understanding Emergence」国立科学財団。 2012年3月30日閲覧。

- ^レビン、マイケル;ウェン、シャオガン(2005年)「コロキウム:創発現象としての光子と電子」Reviews of Modern Physics 77 ( 3): 871– 879. arXiv : cond-mat/0407140 . Bibcode : 2005RvMP...77..871L . doi : 10.1103/RevModPhys.77.871 . S2CID 117563047 .

- ^ a bニール・W・アシュクロフト、N・デイヴィッド・マーミン (1976).固体物理学. サンダース大学. ISBN 978-0-03-049346-1。

- ^エッカート、マイケル (2011). 「議論の的となった発見:1912年の結晶におけるX線回折の始まりとその波紋」 . Acta Crystallographica A. 68 ( 1): 30– 39. Bibcode : 2012AcCrA..68...30E . doi : 10.1107/S0108767311039985 . PMID 22186281 .

- ^ Han, Jung Hoon (2010).固体物理学(PDF) . 成均館大学. 2013年5月20日時点のオリジナル(PDF)からアーカイブ。

- ^ a b Perdew, John P.; Ruzsinszky, Adrienn (2010). 「密度汎関数理論の14の簡単なレッスン」(PDF) . International Journal of Quantum Chemistry . 110 (15): 2801– 2807. doi : 10.1002/qua.22829 . 2022年10月9日時点のオリジナルよりアーカイブ(PDF) . 2012年5月13日閲覧。

- ^南部陽一郎 (2008年12月8日). 「素粒子物理学における自発的対称性の破れ:相互受精の事例」Nobelprize.org .

- ^ Greiter, Martin (2005年3月16日). 「超伝導体において電磁ゲージ不変性は自発的に破れるか?」Annals of Physics . 319 (2005): 217– 249. arXiv : cond-mat/0503400 . Bibcode : 2005AnPhy.319..217G . doi : 10.1016/j.aop.2005.03.008 . S2CID 55104377 .

- ^ Leutwyler, H. (1997). 「ゴールドストーンボソンとしてのフォノン」Helv. Phys. Acta . 70 (1997): 275– 286. arXiv : hep-ph/9609466 . Bibcode : 1996hep.ph....9466L .

- ^ a b Vojta, Matthias (2003). 「量子相転移」.物理学の進歩に関する報告. 66 (12): 2069– 2110. arXiv : cond-mat/0309604 . Bibcode : 2003RPPh...66.2069V . CiteSeerX 10.1.1.305.3880 . doi : 10.1088/0034-4885/66/12/R01 . S2CID 15806867 .

- ^ a b c d凝縮系物理学、1990年代までの物理学。全米研究会議。1986年。doi : 10.17226/ 626。ISBN 978-0-309-03577-4。

- ^マルコム・F・コリンズ マクマスター大学物理学教授 (1989年3月2日).磁気臨界散乱. オックスフォード大学出版局, 米国. ISBN 978-0-19-536440-8。

- ^リチャードソン、ロバート・C. (1988). 『低温における凝縮系物理学の実験方法』アディソン・ウェスレー. ISBN 978-0-201-15002-5。

- ^ a bチャイキン, PM; ルーベンスキー, TC (1995).凝縮物質物理学の原理. ケンブリッジ大学出版局. ISBN 978-0-521-43224-5。

- ^ Wentao Zhang (2012年8月22日).高温超伝導体における光電子分光法:レーザー角度分解光電子分光法によるBi2Sr2CaCu2O8の研究. Springer Science & Business Media. ISBN 978-3-642-32472-7。

- ^ Siegel, RW (1980). 「陽電子消滅分光法」. Annual Review of Materials Science . 10 : 393–425 . Bibcode : 1980AnRMS..10..393S . doi : 10.1146/annurev.ms.10.080180.002141 .

- ^凝縮系物理学施設委員会 (2004). 「凝縮系物理学施設に関するIUPAPワーキンググループ報告書:高磁場」(PDF) . 国際純粋・応用物理学連合. 2014年2月22日時点のオリジナル(PDF)からアーカイブ。 2016年2月7日閲覧。

磁場は単なる分光学的ツールではなく、温度や圧力とともに、物質の状態、相転移、そして特性を制御する熱力学的変数である。

- ^ a b米国における強磁場科学の現状と将来方向を評価する委員会;物理天文学委員会;工学・物理科学部;国立研究会議(2013年11月25日).米国における強磁場科学とその応用:現状と将来方向.米国科学アカデミー出版.Bibcode :2013nap..book18355N.doi :10.17226/ 18355.ISBN 978-0-309-28634-3。

{{cite book}}: CS1 maint: 複数の名前: 著者リスト (リンク) - ^ Moulton, WG; Reyes, AP (2006). 「超高磁場における固体の核磁気共鳴」 . Herlach, Fritz (編).高磁場. 科学技術. World Scientific. ISBN 978-981-277-488-0。

- ^ Doiron-Leyraud, Nicolas; et al. (2007). 「アンダードープされた高温超伝導体における量子振動とフェルミ面」Nature . 447 (7144): 565– 568. arXiv : 0801.1281 . Bibcode : 2007Natur.447..565D . doi : 10.1038/nature05872 . PMID 17538614 . S2CID 4397560 .

- ^ Buluta, Iulia; Nori, Franco (2009). 「量子シミュレータ」. Science . 326 (5949): 108–11 . Bibcode : 2009Sci...326..108B . doi : 10.1126 /science.11 77838. PMID 19797653. S2CID 17187000 .

- ^ Greiner, Markus; Fölling, Simon (2008). 「凝縮物質物理学:光格子」. Nature . 453 ( 7196): 736– 738. Bibcode : 2008Natur.453..736G . doi : 10.1038/453736a . PMID 18528388. S2CID 4572899 .

- ^ Jaksch, D.; Zoller, P. (2005). 「冷たい原子ハバードツールボックス」Annals of Physics . 315 (1): 52– 79. arXiv : cond-mat/0410614 . Bibcode : 2005AnPhy.315...52J . CiteSeerX 10.1.1.305.9031 . doi : 10.1016/j.aop.2004.09.010 . S2CID 12352119 .

- ^ Glanz, James (2001年10月10日). 「米国在住の研究者3名がノーベル物理学賞を受賞」 .ニューヨーク・タイムズ. 2012年5月23日閲覧。

- ^コールマン、ピアーズ (2015).多体物理学入門. ケンブリッジ・コア. doi : 10.1017/CBO9781139020916 . ISBN 978-0-521-86488-6. 2020年4月20日閲覧。

- ^ 「凝縮物質」 . Physics Pantheon . 2023年11月30日閲覧。

- ^ CMMP 2010委員会、固体科学委員会、物理・天文学委員会、国立研究会議工学・物理科学部(2007年12月21日)。『凝縮物質・材料物理学:私たちの周りの世界の科学』。全米科学アカデミー出版。Bibcode :2007nap..book11967N。doi :10.17226/ 11967。ISBN 978-0-309-13409-5。

{{cite book}}: CS1 maint: 複数名: 著者リスト (リンク) CS1 maint: 数値名: 著者リスト (リンク) - ^ a b c Yeh, Nai-Chang (2008). 「現代の凝縮系物理学における最先端の展望」(PDF) . AAPPS Bulletin . 18 (2) . 2018年6月19日閲覧。

- ^ Kudernac, Tibor; Ruangsupapichat, Nopporn; Parschau, Manfred; Maciá, Beatriz; Katsonis, Nathalie; Harutyunyan, Syuzanna R.; Ernst, Karl-Heinz; Feringa, Ben L. (2011-11-01). 「金属表面における四輪分子の電動方向運動」 . Nature . 479 ( 7372): 208– 211. Bibcode : 2011Natur.479..208K . doi : 10.1038/nature10587 . ISSN 1476-4687 . PMID 22071765. S2CID 6175720 .

さらに読む

- アンダーソン、フィリップ・W. (2018年3月9日).凝縮系物理学の基本概念. CRC Press. ISBN 978-0-429-97374-1。

- ガービン、スティーブン・M.; ヤン、クン (2019年2月28日).現代凝縮物質物理学. ケンブリッジ大学出版局. ISBN 978-1-108-57347-4。

- コールマン、ピアーズ(2015年)『多体物理学入門』ケンブリッジ大学出版局、ISBN 0-521-86488-7。

- PM ChaikinとTC Lubensky (2000).凝縮物質物理学の原理, Cambridge University Press; 第1版, ISBN 0-521-79450-1

- アレクサンダー・アルトランドとベン・シモンズ(2006年)『凝縮物質場の理論』ケンブリッジ大学出版局、ISBN 0-521-84508-4。

- マイケル・P・マーダー(2010年)『凝縮物質物理学』第2版、ジョン・ワイリー・アンド・サンズ、ISBN 0-470-61798-5。

- リリアン・ホッデソン、アーネスト・ブラウン、ユルゲン・タイヒマン、スペンサー・ウェアト編(1992年)『結晶の迷路から:固体物理学の歴史からの章』オックスフォード大学出版局、ISBN 0-19-505329-X。

外部リンク

ウィキメディア・コモンズの凝縮物質物理学関連メディア

ウィキメディア・コモンズの凝縮物質物理学関連メディア