英語のリズム

クラシック音楽理論において、イングリッシュ・カデンツは、正統派カデンツ、あるいは完全カデンツに特有の対位法的なパターンである。これは、属和音[ 1 ]に対して7度音程をフラットにしたものである。C調ではB ♭、G-B ♮ -Dとなる。

16世紀から17世紀の盛期ルネサンス期および王政復古期のイギリスの作曲家に好まれたイングリッシュ・カデンツは、古風[ 2 ]あるいは時代遅れ[ 3 ]の響きを持つと評される。この名称が初めて与えられたのは20世紀である。

この装置の特徴は、分割された第七音階度間の 誤った関係によって生成される不協和な増オクターブ(複合増ユニゾン)です。

特徴

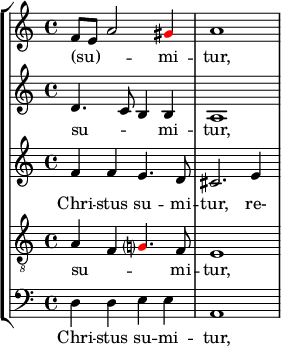

下の例の3拍目では、テナーのB ♭がソプラノのB ♮と同時に鳴っています。この声部進行は、第七度の二重機能、つまり相反する声部進行の傾向を帯びる能力を伴います。つまり、第七度を下げると第六度(例:B ♭ -A)に解決し、第七度を上げると(つまり導音)、第一度(例:B-C)に解決します。

和声学の観点から見ると、イングリッシュ・カデンツの基本は、コード進行V-Iに従うオーセンティック・カデンツです。この変種は、最後から2番目の属和音と分割3度を特徴としており、これにより、関連する部分の間に誤った関係が生じます。この誤った関係を生み出す2つの音符は、必ずしも同時に出現する必要はありませんが、カデンツの属和音に両方含まれている必要があります。このような例としては、属和音の文脈内で、フラット7度音階が上昇7度(導音)に置き換えられる 声部交換などが挙げられます。

この技法は対位法的な性質を持つため、最低でも3パートで演奏される必要があるが、一般的には4パート以上の作品に見られる。この音楽技法が短調で書かれた楽曲で用いられる場合、ピカルディ三度と組み合わせられ、最終的に長調の主音となるのが一般的である。

コレッリ終止は、不協和な半音を含むもうひとつの「衝突終止」です。

イングリッシュ・カデンツは太鼓の音符で、一般的には長征として知られています。太鼓のビートは2/4拍子で、「ハノーヴァー・ホーンパイプ」や「ザ・ガール・アイ・レフト・ビハインド」など、多くの曲でよく使われています。

歴史と使用法

![\new PianoStaff << \new Devnull { \omit Score.MetronomeMark \tempo 4=60 \omit Score.TimeSignature \time 3/4 s2.*2 \bar "||" } \new Staff \fixed c' { << { g4 f4. e8 | f2. | } \\ { d4 c8[ d] ees d | c2. | } >> } \new Staff \fixed c { \clef bass << { g4 ag | a2. | } \\ { bes,4 cc | f,2. | } >> } >>](http://upload.wikimedia.org/score/c/n/cnhs5gaxgfj4qgdwn58vkhkdq7n2pc2/cnhs5gax.png)

長征としても知られるイギリスの終止形は、主に合唱音楽で使用されていましたが、同時代のヴィオールや他の楽器の協奏曲にも見られます。

この終止形はマショー(1300年頃-1377年)の時代にすでに見つかっている。 [ 5 ]

この終止形の起源は不明である。タリスの『Spem in alium』の末尾に例が示されている。[ 6 ]

1597年にモーリーによって「古臭い」と評されたこの技法は、[ 7 ] 17世紀初頭には使われなくなったが、パーセルの賛美歌(「わが心は刻み込まれている」や「主を常に喜べ」など)には今でも多くの例が見られる。これは、イギリスにおける音楽と作曲の衰退期、そして一般的に受け入れられた和声法の発展によって、偽りの関係がもはや受け入れられなくなったことによる。

参考文献

- ^ヴァン・デル・メルウェ、ピーター(2005年)『クラシックのルーツ:西洋音楽のポピュラーな起源』 492ページ。ISBN 0-19-816647-8。

- ^カーヴァー、アンソニー(1988年)『シュッツ時代までの宗教多合唱音楽の発展』 p.136. ISBN 0-521-30398-2ハインリヒ・シュッツ(1585-1672)の音楽において衝突のリズムがすでに「古風で、かつ/またはマナー違反」であるならば、それは今も間違いなくそうであるに違いない。

- ^ヘリソーネ、レベッカ(2001年)『17世紀イングランドの音楽理論』p.170. ISBN 0-19-816700-8。

- ^レイサム、アリソン編 (2002).『オックスフォード音楽コンパニオン』 192ページ. ISBN 0-19-866212-2。

- ^アペル、ウィリー、ビンクリー、トーマス(1990)『17世紀イタリアのヴァイオリン音楽』 56ページ。ISBN 0-253-30683-3。

- ^ダイアン・ケルシー・マッコーリー (1998).『17世紀イングランドの詩と音楽』 p. 40. ISBN 0-521-59363-8。

- ^カーティス、アラン(1969年)『スウェーリンクの鍵盤音楽:17世紀オランダ作曲における英語的要素の研究』 p. 155。1987年版: ISBN 90-04-08263-8。