ロシア帝国の外交政策は、ロシア帝国(1721年まで)の政策に端を発するロシアの対外関係から、 1917年のロシア帝国終焉までを網羅する。帝政独裁体制の下、皇帝/皇后が(少なくとも理論上は)ロシア帝国におけるすべての主要な決定を下したため、ピョートル大帝(在位1682年~1725年)やエカチェリーナ2世(在位 1762年~ 1796 年)といった強力な指導者の長期政権下では、政策の統一性と強硬さが保たれた。しかし、摂政の下で子供が統治するなど、権力の弱い皇帝も数多く存在し、陰謀や暗殺が数多く発生した。権力の弱い統治者や王位の急速な交代は、予測不可能な事態や混乱をもたらすこともあった。[1]

1812年まで、ロシアはナポレオン戦争において比較的小さな役割しか演じていなかった。この年、ロシア帝国軍はロシアに侵攻したナポレオンの大軍を事実上壊滅させた。ロシアは、ナポレオンの最終的な敗北と、1815年から1848年にかけて神聖同盟としてヨーロッパ貴族社会の復活に向けた保守的な条件の設定に大きな役割を果たした。ロシアは1568年から1918年の間にオスマン帝国と数回戦争を行い、1856年のクリミア戦争ではイギリス、フランス、オスマン帝国の連合軍に敗れた。19世紀後半にはさらに小規模な戦争が続き、1877年から1878年には大規模なバルカン戦争が起こった。

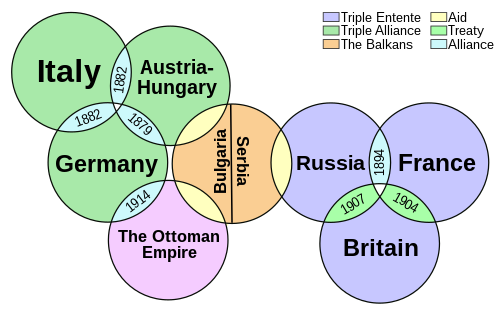

イヴァン雷帝(在位1547~1584年)の時代から3世紀にわたり、ロシアは年間1万8000平方マイルの割合であらゆる方向に拡張し、連続した陸地面積で言えば圧倒的な世界最大の勢力となった。この拡張によって、独自の宗教や言語を持つ多くの少数民族がロシアの統治下に入った。帝政ロシアの政治体制は皇帝による独裁政治であったが、後期には様々な革命グループが挑戦してきたが、強硬な警察国家によって無力化され、何千人もの反対派がロシアのシベリアの奥地に追放された。領土拡張は1850年代までに鈍化したが、中央アジアのアフガニスタンやインド方面への南下が進み、インドを支配していたイギリスを大いに悩ませ、グレート・ゲームに至った。ロシアはまた、清朝から満州の領土を獲得した。ロシアの主な歴史的敵は、地中海へのロシアのアクセスを支配していたオスマン帝国であった。後のツァーリは、オスマン帝国に対抗するバルカン半島のスラヴ人の反乱を支援した。セルビアはオーストリアに対する反乱を支援し、ロシアは(ロシアと同様に)宗教が東方正教会で文化がスラヴ人であるセルビアの後ろに立った。1890年代からのロシアの主な同盟国はフランスであり、フランスはますます強力になるドイツ帝国(1871年建国)に対抗するためにロシアの大きさと力を望んだ。続いてイギリスが英露会議(1907年)でロシアを盟友とした。この間ロシアは東アジアにおける影響力を拡大し、他の西側諸国や日本も義和団の乱の鎮圧に参加し、中国で利権を獲得し、満州に侵攻した。1904年から1905年には、大規模な日露戦争が中国領土で戦われた。

1914年、ロシアはセルビア王国を防衛し、オスマン帝国を犠牲にして地中海へのアクセス権を獲得するため、ドイツ、オーストリア、オスマン帝国との対戦で第一次世界大戦に参戦した。財政支援は同盟国のイギリスとフランスから提供された。ロシア軍は衰退し、政治・経済体制も崩壊した。ロシア国民は失脚したニコライ2世への信頼を失った。その結果、 1917年に2度の革命が起こり、ロシア帝国は崩壊し、バルト3国、フィンランド、ポーランド、(短期間)ウクライナ、そしてジョージアなど多数の小国民国家が独立した。1917年から1922年にかけて国際社会の介入があったロシア内戦での激戦の後、レーニン率いる新しい共産主義政権が実権を握り、 1922年にソビエト連邦(USSR)が樹立された。その後のロシアの外交関係については、ソビエト連邦の外交関係を参照のこと。

戦略

戦争と条約による地理的拡大は、16世紀の小さなモスクワ国家から1914年の第一次世界大戦に至るまで、ロシアの外交政策の中心戦略であった。[2]目標は領土、温水港、そして正教会の保護であった。主な武器は、非常に大規模で、ますます訓練を重ねていたロシア帝国軍であったが、国内経済は十分な支援を提供するのに苦戦していた。時折敗北や挫折もあったものの、1900年代まで概ね成功を収めた。

西:ポーランドとバルト海

北西部では、ロシアはバルト海の支配権をめぐってスウェーデンと1世紀に及ぶ争いを繰り広げた。ロシア帝国は1720年代までに勝利し、海へのアクセスだけでなく、フィンランドとバルト三国(ラトビア、リトアニア、エストニア)の領有権も獲得した。西部では、ポーランドおよびリトアニアとの一連の戦争の後、プロイセンおよびオーストリアとの和平交渉により、ロシアはウクライナの大半とポーランドの大部分を支配下に置いた。ナポレオンは1812年のロシア侵攻でロシアに直接挑戦したが、失敗した。ロシアはより多くの領土を獲得し、 1814年から1840年代にかけてヨーロッパの情勢において強い発言力を持つ大国となった。

南部:オスマン帝国とコーカサス

南方では、オスマン帝国との紛争が数世紀にわたって続いた。ロシアはクリミア半島など、オスマン帝国がかつて支配していた領土を分割し、バルカン半島の正教徒、そしてトランスコーカサスのキリスト教徒にとって、政治的かつ強力な保護国となった。ロシアの領土拡大の歴史における最大の敗北は、イギリスとフランスが従属国からオスマン帝国の統一を守ったクリミア戦争(1854~1856年)であった。しかし、ロシア皇帝たちは1870年までに損失をほぼ回復した。

中央アジア

南東部では、ロシアはトルコ系イスラム教徒が居住する中央アジアの広大な地域を掌握した。一部のロシア人入植者はカザフスタンに送り込まれたが、ロシアが外交政策と軍事政策を掌握している限り、概して地元の有力エリート層が権力の座に留まった。[3] 拡大の主流は19世紀半ばにようやくアフガニスタンに到達し、アフガニスタン諸部族との度重なる戦争を伴う「グレート・ゲーム」へと発展した。インド亜大陸における広大な領有権を守ろうとするイギリスとの脅威と反脅威がますます激化した。

極東:中国と日本

最終的に極東への拡大が起こり、ロシア人入植者はシベリアの鉱山・農業地帯に移住し、現地の部族を支配下に置き、トランスシベリア鉄道沿いに町、鉱山、刑務所を建設しました。1800年にはシベリアの総人口はわずか50万人でしたが、1914年には900万人に達し、そのうち100万人は犯罪者と政治亡命者でした。[4]

ロシアは太平洋でのプレゼンスを確立するため、1858年から1860年にかけて清朝中国からほぼ無人の40万平方マイルの領土を奪った。入植者と囚人を送り込み、ウラジオストクから日本海に沿って北に渡る領土は1897年には31万に達した。 [5]ロシアはサンクトペテルブルク条約(1881年)、中国政府への融資、商人のネットワーク、そしてシベリア横断鉄道の支線で満州から海に至る東清鉄道を建設することにより、中国の新疆ウイグル自治区と満州地域への経済的役割を平和的に確立した。[ 6 ] [ 7] [8]一方、19世紀後半には、大日本帝国が満州、特に朝鮮への拡大を進めていた。日本は、満州ではロシアが、朝鮮では日本が主導的な役割を果たすという協定を提案した。日本人を軽蔑していた皇帝は、これを断固として拒否した。日露戦争において、日本は侵攻し、ロシア軍を地上で押し戻し、ロシアの主力艦隊を沈めた。日本は朝鮮半島と東清鉄道の南半分を占領した。 [9] [10]

ロシアの領土拡大は北アメリカへと広がり、アラスカでは小規模な毛皮交易事業が展開され、先住民への宣教師の派遣も行われた。1861年までにこの事業は赤字に陥り、アメリカとの敵対関係を悪化させ、イギリスからの防衛も不可能となった。 1867年のアラスカ買収で、アラスカはアメリカ合衆国に720万ドルで売却された。[11] [12]

1793年以前

皇帝は外交政策を巧みに形作り、政権交代は一夜にして劇的な転換を意味することもありました。最も有名な例は1762年の七年戦争です。皇后エリザベートはプロイセン王国のフリードリヒ大王をほぼ滅ぼしかけましたが、その後、急逝しました。新皇帝ピョートル3世はフリードリヒ大王の友人で、彼は思いがけず生き残りました。彼はこれを「ブランデンブルク家の奇跡」と呼びました。[13]

スウェーデンとの関係

中世にはスウェーデンとロシアの間で幾度かの戦争が起こり、 15世紀以降、ロシアとスウェーデンの間では11回の戦争が繰り広げられました。これらの戦争では、ロシア軍がしばしば兵力でスウェーデン軍を圧倒しましたが、スウェーデン軍はナルヴァの戦い(1700年)やスヴェンスクスンドの戦い(1790年)といった戦いにおいて、優れた軍事組織力によってしばしば持ちこたえました。[14]

1600年から1725年にかけての中心的テーマは、バルト海およびその周辺地域の支配をめぐるスウェーデンとロシアの争いであった。最終的にロシアが勝利し、スウェーデンは大国の地位を失った。[15] [16] 1610年、スウェーデン軍はヤコブ・デ・ラ・ガルディの指揮下でモスクワに進軍した。1623年から1709年にかけて、特にグスタフ2世アドルフ(1611年 - 1632年)とカール12世(1697年 - 1718年)の下でのスウェーデンの政策は、モスクワのロシア覇権に対するウクライナの反対を奨励し、軍事的に支援した。グスタフ2世アドルフはロシアとイングリア戦争を戦った。この戦争は1617年、ロシアをバルト海から排除するストルボヴォ条約で終結した。スウェーデンの戦場での最も劇的な敗北は、1709年のポルタヴァの戦いで、ウクライナの反乱指導者マゼパを支援しようとした際に起こった。[17]

ピョートル大帝

ピョートル大帝(1672-1725)は1695年にロシアを掌握した。彼はロシアの領土を大幅に拡大し、バルト海、黒海、カスピ海の港湾へのアクセスを獲得した。彼のロシア軍司令官は、アレクサンドル・ダニロヴィチ・メンシコフ将軍とボリス・シェレメーチェフ将軍であった。[18]ピョートル以前、ロシアは軍事面だけでなく、経済面や文化面でもヨーロッパ情勢から大きく孤立していた。遠く離れた謎めいた東の地は軽視されていた。ピョートルはバルト海へのアクセスが喫緊の課題であると認識し、スウェーデンの支配に対抗するために連合を結成した。彼の成功はロシアの役割を変革し、ヨーロッパ情勢における重要なプレーヤーへと押し上げた。[19]

1695年、ピョートルはドン川を支配していたトルコ軍を攻撃した。しかし、包囲戦を指揮できる海軍と有能な技術者を欠いていたこと、そして部隊の指揮統制が不十分だったため、失敗に終わった。彼は速やかにこれらの欠陥を克服し、1696年にアゾフを占領した。1697年には西ヨーロッパへ赴き、最新の戦術を学んだ。1698年に帰国後、彼は国の改革に着手し、西ヨーロッパのモデルを模倣することでロシア帝国を近代化帝国へと変貌させ、強力で専門的な陸海軍と強固な経済基盤の構築を目指した。当初は、特にドイツ人などの雇われ将校に頼っていたが、すぐにロシア国内に軍事学校のネットワークを構築し、新たな指導者を育成した。彼の最も熱心な事業は、ロシアがかつて経験したことのない近代的な艦隊の建造であった。[20]

1700年、ピョートルはデンマーク=ノルウェー、ザクセン、ポーランド=リトアニアの三国同盟を結成し、大北方戦争を開始した。同盟はスウェーデンの保護領ホルシュタイン=ゴットルプ、リヴォニア、イングリアに三度攻撃を仕掛けた。カール大帝は数で劣勢であったにもかかわらず、幾度となく勝利を収めた。1700年にはナルヴァの戦いで、はるかに大軍勢のロシア軍を破った。1706年には、カール・グスタフ・レンスキョルド将軍率いるスウェーデン軍がフラウシュタットの戦いでザクセン=ロシア連合軍を破った。こうしてロシアは唯一残された敵国となった。[21]

カール1世のモスクワへの進軍は、勝利に次ぐ勝利で当初は成功を収めた。中でも最も重要なのはホロフチンの戦いで、スウェーデン軍は少数精鋭のロシア軍を2倍の兵力で撃破した。しかし、ポルタヴァの戦いでスウェーデン軍は2倍以上の兵力を持つロシア軍に多大な損害を被り、ペレヴォロチナの戦いで降伏したため、この戦役は惨敗に終わった。カール1世は、ロシアがバルト海で優勢に立つ中、スウェーデンの勢力回復を試みたものの、その試みは無駄に終わった。[22]

イギリスとの関係、1553~1792年

.jpg/440px-Moscow,_English_Court_(3).jpg)

イングランド王国とロシア帝国は、イヴァン雷帝がロシアを統治していた1553年、イギリスの航海士リチャード・チャンセラーがアルハンゲリスクに到着した際に国交を樹立しました。 1555年にはモスクワ会社が設立され、1698年までイギリスとロシア間の貿易を独占しました。

1720年代からピョートルはイギリスの技術者をサンクトペテルブルクに招聘し、1730年から1921年にかけて、小規模ながらも商業的に影響力のある英露系外国人商人コミュニティが築かれました。18世紀のヨーロッパにおける一連の戦争において、両帝国は時に同盟国となり、時に敵対関係となりました。オーストリア継承戦争(1740年~1748年)では両国は共闘しました。七年戦争(1756年~1763年)では両国は敵対関係にありました。ただし、実際に戦場に赴くことはありませんでした。

オチャコフ問題

1780年代、ロシアのクリミア半島における領有権拡大が同盟国オスマン帝国を犠牲にしていることに、首相ウィリアム・小ピットは警戒感を抱きました。 [23]彼は議会の支持を得て、この拡大を覆そうとしました。オスマン帝国との和平交渉において、ロシアは重要なオチャコフ要塞の返還を拒否しました。ピットは軍事的報復をちらつかせようとしました。しかし、ロシア大使セミョン・ヴォロンツォフはピットの敵対者を組織し、世論調査キャンペーンを展開しました。ピットは僅差で勝利したため、降参し、ヴォロンツォフは英露間の通商条約の更新を確保しました。[24]

ナポレオン時代:1793~1815年

外交政策において、皇帝アレクサンドル1世は1804年から1812年の間に、中立、反対、同盟の間でロシアの対フランス政策を4回変更した。1805年、彼はナポレオンとの第三次対仏大同盟でイギリスに加担した。1805年のアウステルリッツの戦いでロシア・オーストリア連合軍がナポレオンに大敗すると、ロシアの公式プロパガンダはオーストリアを非難し、皇帝アレクサンドル1世の道徳的優位性を強調した。彼は寝返ってティルジット条約(1807年)でナポレオンと同盟を結び、イギリスに対するナポレオンの経済ボイコットの大陸封鎖に加わった。彼とナポレオンは、特にポーランドに関して決して意見が一致せず、同盟は1810年までに崩壊した。皇帝にとって最大の勝利は、1812年にナポレオンのロシア侵攻がフランスにとって完全な惨事となったときに訪れた。主導権は連合国に傾き、ロシア軍は他国と連携してフランス軍を撃退し、パリを占領、1814年にナポレオンに退位を迫った。[25]

ロシアは、ナポレオンに勝利した連合軍の一員として、 1814年から1815年にかけて開催されたウィーン会議において、フィンランドとポーランドから戦利品を獲得した。ツァーリは会議に出席し、ポーランド、ザクセン、ナポリ王国の運命をめぐる外交論争に深く関与した。1815年にはナポレオンの権力奪還の試みを阻止する同盟の設立に尽力し、イギリス、フランス、オーストリア、プロイセンの保守派指導者間の協調精神の醸成にも貢献した。[26] [27]主要な領土獲得は、ナポレオンが独立国家としたポーランドの支配であった。ツァーリはポーランド国王となり、(当初は)かなりの自治権を与えた。[28]

英国

フランス革命の勃発とそれに伴う戦争により、立憲主義を掲げるイギリスと専制主義を掲げるロシアは、フランスの共和主義に対抗するイデオロギー同盟を一時的に結んだ。イギリスとロシアはフランスの侵攻を阻止しようと試みたが、1799年のオランダ侵攻の失敗が両国の態度の変化を促した。

両国は戦争状態にあり、英露戦争(1807年~1812年)ではごく限定的な海戦が行われた。1812年、イギリスとロシアはナポレオン戦争でナポレオンに対抗する同盟国となった。[29]

1815–1917

1815年以降、ロシアは西ヨーロッパで保守主義と政治的反動を強力に推進した。[30] ロシアは望むだけの土地を持っていたため、国境防衛が最優先事項となった。実際には、主要な問題はロシア、ドイツ、オーストリアに分割されていたポーランドであった。強いポーランド民族主義と言語および宗教(ローマカトリック教徒対東方正教会)をめぐる緊張がポーランド国民の不満を招いた。ポーランド人は1830年から1831年、そして1863年から1864年に大規模な反乱を起こしたが、ロシア軍によって鎮圧された。帝国はロシア化計画でこれに対応した。南部および南西部では、オスマン帝国の脆弱性が高まったため、ロシアはバルカン半島とギリシャでオスマン帝国に対して反乱を起こした正教会の反乱を支援した。主要な長期目標は海峡の支配であり、これによって地中海への完全なアクセスが可能となった。イギリスとフランスはオスマン帝国側につき、1853年から1856年にかけてクリミア戦争が勃発し、ロシアは深刻な弱体化を余儀なくされた。ロシアは南方への拡張は比較的容易で、トルキスタンの征服も容易だった。しかし、ロシアがインドへの暗黙の脅威としてアフガニスタンを脅かしたことでイギリスは警戒を強め、数十年に及ぶ外交交渉は1907年の英露協商でようやく終結した。広大なシベリアへの拡張は時間と費用を要したが、1890年から1904年にかけてシベリア横断鉄道が建設されたことでようやく可能になった。これにより東アジアが開拓され、ロシアの利益はモンゴル、満州、朝鮮に集中した。中国は抵抗するには弱すぎたため、次第にロシアの勢力圏に引き込まれていった。日本はロシアの拡張に強く反対し、1904年から1905年の戦争でロシアを破った。日本は朝鮮を占領し、満州は依然として紛争地域のままであった。一方、1871年以降、ドイツに対抗する同盟国を探していたフランスは、1894年にロシアとの軍事同盟を結成し、ロシアへの大規模な借款、武器・軍艦の売却、そして外交支援を行った。1907年にアフガニスタンが非公式に分割されると、イギリス、フランス、ロシアはドイツとオーストリアに対抗するため、ますます緊密に連携を深めた。三国は緩やかな三国協商を結び、第一次世界大戦で中心的な役割を果たした。この戦争は、ドイツの強力な支援を受けたオーストリア=ハンガリー帝国がセルビアの民族主義を抑圧しようとし、ロシアがセルビアを支援したことで勃発した。各国が動員を開始し、ベルリンは他国が戦闘態勢に入る前に行動を起こすことを決意し、まず西のベルギーとフランス、次に東のロシアに侵攻した。[31]

ニコライ1世(1825~1855年)

1815年以降、ロシアはヨーロッパにおける革命運動を正統なキリスト教君主に対する不道徳な脅威とみなし、鎮圧するために神聖同盟を結成した。 [32]ニコライ1世率いるロシアは、オーストリアのクレメンス・フォン・メッテルニヒを支援し、民族運動や自由主義運動を鎮圧した。最も重要な介入は、1849年にロシア軍がハンガリー革命の鎮圧に決定的な役割を果たした時であった。[33] [34]

1825年から1855年まで統治したニコライ1世は、すべてのロシア指導者の中で最も反動的な人物の一人だった。[36] [37] [38] 彼の攻撃的な外交政策は、帝国の財政に壊滅的な影響を与えた多くの費用のかかる戦争を含んでいた。彼は露土戦争(1826年–1828年)を首尾よく終わらせ、ペルシャが保持していたコーカサスの最後の領土(現在のアルメニアとアゼルバイジャンを含む)を奪取し、ロシアの隣国であるロシア南部のライバルに対して成功した。この時までに、ロシアはペルシャから現在のダゲスタン、グルジア、アゼルバイジャン、アルメニアを獲得しており、したがって地政学的にも領土的にもコーカサスでついに明らかに優位に立った。彼は露土戦争(1828年–1829年)も首尾よく終わらせた。しかしその後、彼はロシアをクリミア戦争(1853~1856年)に導き、悲惨な結果をもたらしました。歴史家たちは、ニコライ1世の軍隊に対するマイクロマネジメントが将軍たちの進軍を阻害しただけでなく、誤った戦略も阻害したと強調しています。ウィリアム・フラーは、歴史家たちがしばしば「ニコライ1世の治世は内政と外交の両面で壊滅的な失敗だった」と結論づけていると指摘しています。[39] 1855年にニコライが死去した時点で、ロシア帝国は地理的に最盛期を迎え、2000万平方キロメートル(770万平方マイル)を超える領土を有していましたが、改革を切実に必要としていました。

クリミア戦争 1853–1856

クリミア戦争の直接の原因は、オスマン帝国の一部であった聖地におけるキリスト教徒少数派の権利をめぐる問題であった。フランスはローマ・カトリック教徒の権利を、ロシアは東方正教会の権利を擁護した。より長期的な原因は、オスマン帝国の衰退と、イギリスとフランスがロシアがオスマン帝国の犠牲のもとで領土と権力を獲得することを望まなかったことにあった。戦争は主にクリミア半島で行われ、特に疾病による多数の死傷者が出た。イギリスとフランスの海軍の優勢が決定的な役割を果たし、連合軍がセバストポリを破壊して戦争は終結した。ロシアは譲歩を強いられたが、最終的には譲歩を取り戻し、オスマン帝国への脅威となり続けた。[40] [41]

ニコライ1世の治世の大半において、ロシアは相当な力を持つ大軍事大国とみなされていた。しかし、その治世末期に勃発したクリミア戦争は、それまで誰も気づいていなかった事実を世界に知らしめた。ロシアは軍事的に弱く、技術的にも後進的で、行政能力も欠如していたのだ。南方とトルコへの壮大な野望を抱いたにもかかわらず、ロシアはその方面への鉄道網を整備しておらず、通信手段も貧弱だった。官僚機構は汚職、腐敗、非効率に満ち、戦争への備えができていなかった。海軍は弱体で、技術的にも後進的だった。陸軍は規模こそ大きかったものの、パレード程度しかできず、部下の給料を懐に入れ込む大佐の存在や低い士気、そしてイギリスやフランスが開発した最新技術との関連性も希薄だった。戦争終結までに、ロシア指導部は陸軍と社会の改革を決意した。フラーが指摘するように、「ロシアはクリミア半島で敗北を喫しており、軍部は軍事的弱点を克服する措置を講じない限り、再び敗北は避けられないと恐れていた」[42]。パリ条約(1856年) は 、ロシアの弱点につけ込み、屈辱的な方法でロシアをさらに弱体化させた平和条約であった。この条約は、オスマン帝国に住むキリスト教徒を保護するという名目上の義務を西ヨーロッパ諸国に与え、1774年のクチュク=カイナルジー条約で保護国に指定されていたロシアからその役割を剥奪した。最も厳しい条項は黒海の完全な非武装化を要求し、ロシアの最も重要な海軍施設のほとんどがもはや脅威にも防衛にも使用できなくなった。ロシアは黒海と地中海の両方でほぼ無力となった[43] 。

クリミア戦争後の外交

ニコライ1世は戦争中に亡くなり、アレクサンドル2世が後を継ぎました。彼はゴルチャコフ公に外交政策の全権を委ねました。新たな政策は、軍備の再建と国内経済の改革を進めつつ、ヨーロッパでは目立たないようにすることでした。ゴルチャコフは慎重かつ綿密に計算された政策を追求しました。黒海への海軍のアクセス回復は最優先事項でした。この政策は、フランス、プロイセン、アメリカ合衆国との良好な関係構築に重点が置かれました。ロシアの政治家たちは、イギリスとオーストリア=ハンガリー帝国の反対にもかかわらず、1870年までにこの目標を達成しました。[44]

ロシアは拡張主義的な計画を南と東へと転換した。ロシア軍はまずコーカサス地方の支配権を握ろうと動いた。この地域では、19世紀にロシアが何度も遠征を行ったにもかかわらず、チェチェン人、チェルケス人、ダゲスタン人のイスラム部族の反乱が続いていた。1859年、アレクサンドル・バリャチンスキーの軍が伝説的なチェチェン反乱軍の指導者シャミルを捕らえると、軍はニコライ1世の治世下で開始された中央アジアへの拡張を再開した。タシケントの占領はコーカンド・ハン国に対する大きな勝利であり、コーカンド・ハン国の一部は1866年に併合された。1867年までにロシア軍はトルキスタン総督府を設置できるだけの領土を占領し、その首都はタシケントとなった。ブハラ・ハン国は1868年、ロシア軍に重要なサマルカンド地域を奪われた。近隣のインドを守ることに強い関心を持つイギリスを警戒させないため、ロシアはアフガニスタンとペルシアに直接接するブハラ・ハン国を名目上独立のままとした。中央アジアのハン国は1917年まで一定の自治権を維持した。[45]

ロシアはアメリカ合衆国、イギリス、フランスに倣い日本との国交を樹立し、イギリスとフランスと共に第二次アヘン戦争(1856~1860年)の結果、中国から譲歩を得た。1858年のアイグン条約と1860年の北京条約により、中国はロシアに広範な貿易権とアムール川とウスリー川に隣接する地域を割譲し、ロシアがウラジオストクに港湾と海軍基地の建設を開始することを許可した。[46]

ロシアはヨーロッパにおける外交政策の一環として、当初はフランスの反オーストリア外交を慎重に支持していた。しかし、1863年にフランスがロシア支配に対するポーランドの蜂起を支持したことで、弱体な露仏協商は悪化した。その後ロシアは、パリ条約の改定と黒海の再軍備と引き換えにドイツ統一を承認することで、プロイセンとの連携を深めた。これらの外交的成果は、普仏戦争におけるフランスの敗北後の1871年のロンドン会議で得られたものである。1871年以降、プロイセンの指導の下に統一されたドイツは、ヨーロッパ大陸で最強の勢力となった。1873年、ドイツはロシア、オーストリア=ハンガリーと緩やかな三皇帝同盟を結成し、フランスとの同盟形成を阻止した。しかし、オーストリア=ハンガリー帝国とロシアの野心はバルカン半島で衝突し、スラブ民族間の対立と反オスマン帝国感情が沸騰した。[47]

1870年代、ロシアの民族主義的世論は、バルカン半島のキリスト教徒をオスマン帝国の支配から解放し、ブルガリアとセルビアをロシアの準保護領とすることを支持する重大な国内要因となった。1875年から1877年にかけて、ボスニア・ヘルツェゴビナでの反乱、ブルガリアでの反乱によりバルカン危機が激化したが、オスマントルコはこれを非常に残酷に鎮圧したため、セルビアは宣戦布告したが、西ヨーロッパ列強はいずれも宣戦布告しなかった。1877年初頭、ロシアは、1877年から1878年にかけてオスマン帝国と戦争状態にあったセルビアを救援に向かった。1年以内にロシア軍はコンスタンティノープルに接近し、オスマン帝国は降伏した。ロシアの民族主義的な外交官や将軍たちはアレクサンドル2世を説得し、1878年3月にオスマン帝国にサン・ステファノ条約に署名させ、南西バルカン半島にまで広がる拡大した独立したブルガリアを創設した。

1877年から1878年の露土戦争でロシアに有利となったもう一つの重要な成果は、オスマン帝国から南コーカサスのバトゥム、アルダハン、カルス各州を獲得したことで、これらの地域は軍政下のバトゥム州とカルス州となった。この新たな国境を越えてオスマン帝国領に逃れてきたイスラム教徒難民に代わるものとして、ロシア当局はカルス州の多様な民族コミュニティから多数のキリスト教徒を定住させた。特にグルジア人、コーカサスのギリシャ人、アルメニア人はロシア帝国を背後に置き、自らの地域的野心を達成しようと望んでいた。[48]イギリスがサン・ステファノ条約の条項をめぐって宣戦布告すると脅したとき、疲弊したロシアは引き下がった。 1878年7月のベルリン会議でロシアは小ブルガリアの創設に同意した。ロシアの民族主義者たちはオーストリア=ハンガリー帝国とドイツがロシアを支援しなかったことに激怒したが、皇帝は復活・強化された三皇帝同盟と西バルカン半島におけるオーストリア=ハンガリー帝国の覇権を受け入れた。[49]

その後、ロシアの外交・軍事的関心は中央アジアに再び焦点を当てるようになった。ロシアは1870年代に一連の反乱を鎮圧し、それまで独立していた首長国を帝国に編入した。1881年、ロシア軍がペルシャとアフガニスタンの国境にあるトルクメンの領土を占領した際、イギリスは再び懸念を抱いたが、ドイツはロシアの侵攻を外交的に支援し、英露戦争は回避された。

一方、ロシアによるブルガリア独立支援は、ロシアの継続的な内政干渉に憤慨したブルガリア人がオーストリア=ハンガリー帝国の支援を求めたため、マイナスの結果をもたらした。オーストリア=ハンガリー帝国とロシアの間で生じた紛争において、ドイツはロシアに対して強硬な姿勢を取りつつ、1887年にドイツとロシアの間で締結された二国間防衛同盟、すなわち再保険条約によってロシア皇帝をなだめた。[50]

1年も経たないうちに、露独間の不和はオットー・フォン・ビスマルクによるロシアへの更なる融資禁止に繋がり、フランスがドイツに代わってロシアの資金提供者となった。ヴィルヘルム2世が1890年にビスマルクを解任すると、25年以上続いた露普協商は崩壊した。3年後、ロシアはフランスと共同軍事協定を締結し、同盟を結んだ。これは1879年にドイツとオーストリア=ハンガリー帝国が結んだ二国間同盟に匹敵するものである。[51]

イギリスとの関係

ロシア恐怖症

英国のエリート層の一部はロシアに対する敵対心を強め、インドの安全を強く懸念し、ロシアがアフガニスタンを経由して南下するのではないかと懸念していた。さらに、ロシアがオスマン帝国の弱体化を通じて東欧の安定を揺るがすのではないかという懸念も高まっていた。[52]このため、東方問題が最優先事項となった。ロシアは特に、海軍が通年活動できる温水港の確保に関心を持っていた。黒海から地中海へのGアクセスを維持することが最重要課題であり、それはトルコ海峡を通るアクセスを意味していた。[53]

ロシアは最終的にギリシャ独立戦争(1821-1829)にギリシャ側として介入した。ロンドン講和条約によりギリシャは独立を宣言したが、イギリスとフランスにおけるロシア嫌悪は高まった。1851年、ロンドンの水晶宮で万国博覧会が開催され、40カ国から10万点以上の出展品が集まった。これは世界初の国際博覧会であった。ロシアは、後進的で軍国主義的、抑圧的な専制国家という固定観念を覆すことで、高まるロシア嫌悪を払拭する機会を得た。しかし、高級品や高度な技術をほとんど備えていない大型の「美術品」を豪華に展示したにもかかわらず、ロシアの評判はほとんど変わらなかった。[54]

ロシアによるオスマン帝国への圧力は継続し、イギリスとフランスはオスマン帝国と同盟を結び、クリミア戦争(1853~1856年)でロシアに反撃しました。ロシア嫌いは、この遠い先の戦争に対するイギリスとフランスの国民の支持を高める要因の一つでした。[55]イギリスのエリート層、特に自由党派は、ロシアの厳しい支配に反対するポーランド人を支持しました。イギリス政府は、1860年代にロシアが反乱を鎮圧するのを傍観していましたが、介入を拒否しました。[56]

1874年、ヴィクトリア女王の次男がアレクサンドル2世皇帝の一人娘と結婚し、皇帝が温かい公式訪問を行ったことで緊張は緩和した。しかし、表面的な友好関係は3年も続かず、構造的な力が再び両国を戦争の瀬戸際に追いやった。[57]

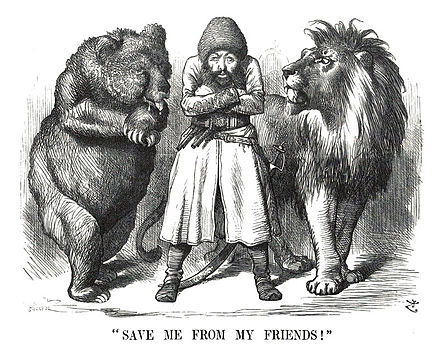

グレートゲームとアジア情勢

19世紀後半のグレートゲームにおいて、中央アジアをめぐるイギリスとロシアの対立は着実に高まっていった。ロシアはインド洋の温水港を欲しがり、イギリスはロシア軍がインドへの侵攻ルートを確保することを阻止しようとした。[58] 1885年、ロシアはパンジデ事件でアフガニスタンの一部を併合し、戦争の恐怖を引き起こした。しかし、ロシア外相ニコライ・ギルスと駐英大使バロン・ド・スタールは1887年に協定を締結し、中央アジアに緩衝地帯を設けた。これにより、ロシアの外交は渋々ながらもイギリスにその拡張主義を受け入れさせた。[59]ペルシアもまた緊張の舞台となり、戦争のない勢力圏に分割された。[60]

ロシアは、義和団の乱(1899-1901)の際に、列強に倣って中国に駐留する国際臣民を保護するために占領軍を派遣した。[61]

平和的な政策

.jpg/440px-Girs_Nikolai_(1820-1895).jpg)

外交官ニコライ・ギルスは、スカンジナビア系の裕福で有力な一家の出身で、アレクサンドル3世の治世中の1882年から1895年にかけて外務大臣を務めた。彼は1891年の露仏同盟の立役者の一人で、後にイギリスを加えて三国協商に拡大された。この同盟により、フランスは外交上の孤立から脱し、ロシアはドイツの勢力圏からフランスとの連合国となり、ロシアの経済近代化に対するフランスの財政支援が強く支えられた。皇帝アレクサンドルは平和的な政策を自らの手柄としたが、マーガレット・マクスウェルによると、歴史家たちは数多くの和解交渉、条約、協定を特徴とする外交における彼の成功を過小評価しているという。これらの協定によりロシアの国境が定義され、危険なまでに不安定な状況に均衡が戻った。彼は数多くの国際委員会を支援し、多くの親善使節団を派遣し、そのなかでロシアの平和的意図を繰り返し強調した。彼の最も劇的な成功は1885年に訪れ、ロシアの南下がインドへの脅威となることを恐れていたイギリスとの長年の緊張を解消した。[62] ギルスは、皇帝アレクサンドル3世の攻撃的な傾向を抑制し、帝政の存続は大規模な戦争の回避にかかっていると説得することに成功した。皇帝の感情や見解を深く洞察していたギルスは、敵対的なジャーナリスト、大臣、さらには皇后、さらには自らの駐日大使を出し抜き、最終的な決定を左右した。ギルスとアレクサンドル3世の治世下、ロシアは大規模な戦争に巻き込まれることはなかった。[63]

朝鮮をめぐる日本との戦争、1904~1905年

日露戦争(1904-1905)は、満州と朝鮮における互いの野心をめぐって戦われた。ほとんどの国際的観察者は、ロシアが新興勢力の日本に容易に勝利すると予想していたが、日本がロシアの主力艦隊を沈めて戦争に勝利したとき、彼らは驚愕した。これは、近代ヨーロッパ列強に対するアジアの最初の大勝利となった。ロシアは、増大する海軍のために、また海上貿易を拡大するために、太平洋の温水港を求めた。[64]ウラジオストクは夏季のみ運用可能であったが、中国からロシアに租借されていた遼東省の海軍基地、旅順は年間を通じて運用可能であった。1895年の日清戦争終結以降、ロシアと日本の交渉は行き詰まっていた。日本は、ロシアがシベリアと中央アジアを東方へと長征していることを懸念し、朝鮮を日本の勢力圏内と認めるのと引き換えに、満州におけるロシアの支配を認めると提案した。東京はサンクトペテルブルクよりも朝鮮をはるかに高く評価していたが、ロシアは北緯39度線の北にある朝鮮をロシアと日本の間の中立緩衝地帯とするよう要求した。ロシアの政策決定者たちが困惑している間に、日本は外交的に彼らを孤立させようとし、特に1902年に日英同盟に調印した(イギリスの参戦を必要としなかったが)。1904年に交渉が決裂した後、日本海軍は奇襲で旅順のロシア東洋艦隊を攻撃し、開戦した。ロシアは幾度となく敗北を喫したが、皇帝ニコライ2世はロシアが最終的に勝利することを確信していたため、妥協を拒否した。決定的な戦いは1905年5月の対馬海戦であった。ロシアの主力艦隊は世界中を航海した後、ようやく朝鮮沖に到着したが、数時間で沈没した。[65]アメリカのセオドア・ルーズベルト大統領の仲介によるポーツマス条約で和平が成立した。これは日本にとって非常に有利であり、東アジアの勢力バランスを一変させた。[66]

イギリスは日本との条約で認められた通り、厳正中立を維持した。[67]しかし、1905年10月、日本との交戦に向けて出撃したロシア艦隊が北海で誤ってイギリス漁船数隻と交戦したため、一時的に戦争の危機が訪れた。この誤解はすぐに解消された。[68] [69]

ロシアは東洋の強国に敗北を喫し屈辱を受けただけでなく、1905年の革命に代表される国内の大きな動乱に見舞われた。国際情勢における対応は、1907年に日本およびイギリスと締結された2つの条約によってもたらされた。日本との協定により、南満州は日本の権益領域として留保され、朝鮮は完全に日本の支配下に置かれ、1910年に正式に併合された。引き換えに、ロシアは北満州の支配権を獲得した。ハルビン市は主要な鉄道および行政の中心地となった。ロシア人入植者が移住し、貿易が発展し、鉱山が開発された。日本との条約はまた、名目上は中国の領有下にとどまったものの、外モンゴルにおけるロシアの自由な支配権を与えた。

1907年の英露協定は、中央アジアにおける長年の対立に終止符を打ち、両国がドイツを包囲するのを可能にした。ドイツはバグダッドのベルリンを新鉄道で結ぼうとしており、この鉄道はトルコ帝国とイギリスの同盟関係を強める可能性があった。この協定によりペルシャをめぐる紛争も終結し、イギリスはペルシャ北部への介入を控えることを約束した一方、ロシアはペルシャ南部をイギリスの勢力圏の一部と認めた。ロシアはまた、チベットとアフガニスタンへの介入も控えることを約束した。これと引き換えに、イギリスは借款と一定の政治的支援を提供した。[70] [71]

第一次世界大戦の接近

連合国、1907~1917年

20世紀初頭、外交は微妙な状況になった。[72]ロシアは1904年に締結された英仏協商に悩まされていた。ロシアとフランスは既に相互防衛協定を結んでおり、イギリスがロシアに宣戦布告した場合、フランスはイギリスを攻撃すると脅す義務があり、一方ロシアはイギリスがフランスを攻撃した場合に備えて、インド侵攻に備えてアフガニスタン国境に30万人以上の軍隊を集中させることになっていた。解決策は、ロシアを英仏同盟に組み込むことだった。 1907年の英露協商と英露条約により、両国は三国協商に加盟した。[73]

戦争終結後、日露両国は友好関係を育んだ。日本と軍事同盟を結んでいたイギリスがドイツとの関係を希薄化し、ロシアとの関係を緊密化させたため、非公式の軍事同盟を結ぶことが可能になった。イギリスとロシアは1907年までに未解決の諸問題を解決した。さらに、日本とロシアは満州と中国における鉄道整備に強い関心を持っていた。その結果、 1914年の第一次世界大戦において、日本はロシア、フランス、イギリスの同盟国として参戦することが容易になった。日本はこの戦争で大きな戦果を上げ、太平洋と中国におけるドイツの植民地の多くを占領すると同時に、中国を傀儡国家に転落させようとした。[74] [75]

ロシアの政策に影響を与えた比較的新しい要因は、ロシアがすべてのスラヴ語圏の人々、特に正教を信仰する人々に対する義務を負っているという汎スラヴ精神の高まりであった。この衝動の高まりにより、ロシアの関心はオスマン帝国から、オーストリア=ハンガリー帝国がスラヴ民族に及ぼす脅威へと移っていった。セルビアは汎スラヴ理想の擁護者を自認し、オーストリアは1914年にセルビアを滅ぼすと誓った。[76]歴史家たちは、 7月危機においてオーストリア=ハンガリー帝国の攻撃を受けたセルビアをロシアが自動的に支援したため、ロシアが戦争にどの程度の責任を負っていたかについて議論を続けている。[77] [78]

参照

- 第一次世界大戦の外交史

- グレートゲーム(1830-1907)、中央アジアの支配をめぐるイギリスとの競争

- 国際関係(1648–1814)

- 国際関係(1814–1919)

- ドナウ川の国際化

- ロシアの軍事史

- ロシア帝国の軍事史

注記

- ^ ヒュー・ラグズデール『帝国ロシアの外交政策』(1993年)

- ^ トーマス・パーランド(2004年)『ロシアにおける極度のナショナリストの脅威:西側右派思想の拡大する影響力』ラウトレッジ、96ページ。ISBN 9781134296774。

- ^ レナ・ジョンソン (2004). 『ウラジーミル・プーチンと中央アジア:ロシア外交政策の形成』 IBTauris. pp. 24– 25. ISBN 9781850436287。

- ^ マーティン・ギルバート『ロシア史地図帳』(1993年)62~63ページ。

- ^ ギルバート『ロシア史地図帳』(1993年)60ページ。

- ^ ギルバート『ロシア史地図帳』(1993年)65~66頁。

- ^ イマニュエル・CY・シュー『近代中国の台頭』(1995年)317-325頁。

- ^ チャールズ・イェラヴィッチとバーバラ・イェラヴィッチ『ロシアと東部、1876-1880』(1959年)。

- ^ ギルバート『ロシア史地図帳』(1993年)66~67頁。

- ^ ブライアン・キャッチポール『ロシアの地図の歴史』(1983年)26~31ページ。

- ^ ジェームズ・R・ギブソン、「なぜロシア人はアラスカを売却したのか」ウィルソン季刊誌3.3(1979年):179-188ページ、オンライン。

- ^ トーマス・A・ベイリー「アメリカ合衆国がアラスカを購入した理由」太平洋歴史評論3.1(1934年):39-49ページ、オンライン

- ^ デイヴィッド・フレイザー『フリードリヒ大王、プロイセン王』(2000年)、459ページ。

- ^ DG カービー『近世北欧:バルト世界 1492-1772』(1990年)。

- ^ ジル・リスク『バルト海における覇権争い 1600-1725』(1968年)。

- ^ ロバート・I・フロスト『北方戦争:北東ヨーロッパにおける戦争、国家、社会、1558-1721』(2000年)

- ^ ゲイリー・ディーン・ピーターソン『スウェーデンの戦士王:16世紀と17世紀における帝国の台頭』(マクファーランド、2007年)。

- ^ リンジー・ヒューズ『ピョートル大帝時代のロシア』(1998年)21-62ページ。

- ^ デレク・マッケイ、ハミッシュ・M・スコット『大国の台頭 1648–1815』(1983年)80–81ページ。

- ^ MSアンダーソン「ピョートル大帝時代のロシアと東西関係の変化」JSブロムリー編『新ケンブリッジ近代史:VI:1688-1715』(1970年)716-740頁。

- ^ RMハットン『スウェーデン国王カール12世』(1968年)。

- ^ FGベングトソン『スウェーデン国王カール12世の生涯(1697-1718)』(1960年)。

- ^ ジョン・ホランド・ローズ『ウィリアム・ピットと国家復興』(1911年)589–607ページ。

- ^ ジェレミー・ブラック(1994年)『革命の時代におけるイギリス外交政策 1783-1793』ケンブリッジ大学出版、290頁。ISBN 9780521466844。

- ^ ドミニク・リーヴェン『ナポレオンに対するロシア:戦争と平和の運動の真実の物語』(2010年)。

- ^ デイヴィッド・キング『ウィーン、1814年:ナポレオンの征服者たちはウィーン会議でいかに愛、戦争、平和を築いたか』(2009年)。

- ^ ハロルド・ニコルソン『ウィーン会議:連合国の統一に関する研究、1812-1822』(2000年)。

- ^ フランク・W・サッカレー『革命の先例:アレクサンドル1世とポーランド王国、1815-1825』(1980年)

- ^ ドミニク・リーヴェン『ロシア対ナポレオン:ヨーロッパの戦い、1807年から1814年』(ペンギンUK)、2009年。

- ^ David Schimmelpenninck van der Oye、「ロシアの外交政策、1815-1917」、DCB Lieven編『ケンブリッジロシア史』第2巻(2006年)554-574ページ。

- ^ バーバラ・イェラヴィッチ『サンクトペテルブルクとモスクワ:帝政ロシアの外交政策1814-1974』(1974年)34-279頁。

- ^ フレデリック・B・アルツ『反動と革命:1814-1832』(1934年)

- ^ Eugene Horváth, 「ロシアとハンガリー革命(1848-9年)」Slavonic and East European Review 12.36 (1934): 628-645.オンライン

- ^ イアン・W・ロバーツ、「ニコライ1世とハンガリーにおけるロシアの介入」(1991年)。

- ^ スミソニアン協会、「ダディアニ王朝」、2011年8月11日アーカイブ、Wayback Machine、2024年4月23日閲覧。

- ^ チャールズ・E・ジーグラー(2009年)『ロシアの歴史』ABC-CLIO、50頁。ISBN 9780313363078。

- ^ ジャクソン・J・スピルフォーゲル (2011).西洋文明。エンゲージ。 p. 679.ISBN 978-0495913245。

- ^ W. ブルース・リンカーン『ニコライ1世:全ロシア皇帝と独裁者』(1989年)

- ^ ウィリアム・C・フラー・ジュニア著『ロシアにおける戦略と権力 1600-1914』(1998年)243ページ

- ^ アンドリュー・C・ラス『帝国の文脈におけるクリミア戦争、1854-1856年』(2015年)。

- ^ ピーター・ヤング、「クリミア戦争の起源の歴史学」、国際史:中世以降の外交・軍事史(2012年)オンライン

- ^ フラー(1998年)『ロシアにおける戦略と権力 1600–1914』pp. 252–59 , 273. ISBN 9781439105771。

- ^ Flemming Splidsboel-Hansen、「過去と未来の出会い: アレクサンドル・ゴルチャコフとロシアの外交政策」ヨーロッパ・アジア研究54#3 (2002 年 5 月)、377-396 ページ、379-80 ページ。

- ^ ヒュー・シートン=ワトソン『ロシア帝国 1801–1917』(1967年)430–438頁。

- ^ セトン=ワトソン『ロシア帝国 1801–1917』(1967年)438–445頁。

- ^ TC Lin、「中国とロシアのアムール国境問題、1850-1860年」、Pacific Historical Review 3#1 (1934): 1-27。JSTOR所蔵

- ^ ヒュー・シートン=ワトソン『ロシア帝国 1801–1917』(1967年)445–460頁。

- ^ バーバラ・イェラヴィッチ「イギリスとロシアによるバトゥム島獲得、1878-1886年」スラヴ東欧評論48.110(1970年):44-66。

- ^ バーバラ・イェラヴィッチ『サンクトペテルブルクとモスクワ:帝政ロシアの外交政策1814-1974』(1974年)157-188頁。

- ^ イェラヴィチ『サンクトペテルブルクとモスクワ:帝政ロシアの外交政策1814-1974』(1974年)201-212頁。

- ^ イェラヴィチ『サンクトペテルブルクとモスクワ:帝政ロシアの外交政策1814-1974』(1974年)212-221頁。

- ^ ロマン・ゴリッチ「ロシア人はコンスタンティノープルを持たない:ロシアに対するイギリスの態度、1870-1878年」、History Today(2003年11月)53巻9号、39-45頁。

- ^ ジョン・ハウズ・グリーソン『英国におけるロシア嫌悪の起源:政策と世論の相互作用に関する研究』(1950年)オンラインアーカイブ 2019年10月26日Wayback Machine

- ^ アンソニー・スウィフト、「ロシアと 1851 年の大博覧会: 表現、認識、そして逃した機会」 Jahrbücher für Geschichte Osteuropas (2007): 242–263、英語。

- ^ アンドリュー・D・ランバート『クリミア戦争:イギリスの対ロシア大戦略、1853-56年』(2011年)。

- ^ LR Lewitter、「イギリスにおけるポーランド運動の動向、1830-1863年」オックスフォード・スラヴニク文書(1995年):35-61。

- ^ サー・シドニー・リー(1903年)『ヴィクトリア女王』マクミラン社、421ページ。

- ^ デイヴィッド・フロムキン「アジアにおけるグレートゲーム」『フォーリン・アフェアーズ』 (1980年)58巻4号、936~951頁、JSTOR

- ^ レイモンド・モール、「中央アジアの対立」 History Today 19 (1969) 176–183

- ^ フィルズ・カゼムザデ『ペルシアにおけるロシアとイギリス、1864-1914:帝国主義の研究』(Yale UP、1968年)。

- ^ アレナ・N・エスクリッジ=コスマック、「義和団の乱におけるロシア」スラヴ軍事研究ジャーナル21巻1号(2008年):38-52。

- ^ レイモンド A. モール、「1885 年の中央アジアの対立」、 History Today (1969) 119#3、176-183 ページ。

- ^ マーガレット・マクスウェル、「アレクサンドル3世統治下におけるロシア外務大臣NKギールスの役割の再検証」ヨーロッパ研究評論1.4(1971年):351-376。

- ^ ニコラス・パパストラティガキス『ロシア帝国主義と海軍力:軍事戦略と日露戦争への準備』(IBタウリス、2011年)。

- ^ リチャード・M・コノートン『日露戦争とタンブリング・ベアの戦争:1904~1905年の日露戦争の軍事史』(1991年)。

- ^ ジョン・アルバート・ホワイト『日露戦争の外交』(プリンストン大学出版、1964年)。

- ^ BJCマッケルチャー「外交の均衡:ランズダウン外務省、日露戦争(1904~1905年)、そして世界の勢力均衡」『カナダ歴史ジャーナル』 24巻3号(1989年):299~340ページ、オンライン

- ^ キース・ニールソン『イギリスと最後の皇帝:イギリスの政策とロシア、1894-1917』(オックスフォード大学出版、1995年)243ページ。

- ^ キース・ニールソン「『危険なアメリカンポーカーゲーム』:日露戦争とイギリスの政策」『戦略研究ジャーナル』 12巻1号(1989年):63-87ページ。オンライン

- ^ イェラヴィッチ『サンクトペテルブルクとモスクワ』(1974年)、247-249、254-56頁。

- ^ ユエン・W・エドワーズ「1907年の極東協定」『近代史ジャーナル』 26.4 (1954): 340-355. オンライン

- ^ ドミニク・CB・リーヴェン『ロシアと第一次世界大戦の起源』(マクミラン、1983年)。

- ^ イェラヴィチ『サンクトペテルブルクとモスクワ:帝政ロシアの外交政策1814-1974』(1974年)249-255頁。

- ^ ニールソン『英国と最後の皇帝:英国の政策とロシア、1894-1917』(1995年)。

- ^ セルゲイ・トルストグゾフ「日露戦争後の日露関係と世界政治の文脈」日本フォーラム(2016年)28巻3号282-298頁。

- ^ カトリン・ベック「ロシア帝国における汎スラヴ主義の復活、1912~1913年」、カトリン・ベックとサビーネ・ルタル編『バルカン戦争:現代的認識から歴史的記憶へ』(2016年)105~137頁。

- ^ クリストファー・クラーク『スリープウォーカーズ:1914年にヨーロッパはいかにして戦争に突入したか』(2014年)pp 185-90, 293-300, 438-442, 480-487, 506-514, 561。

- ^ リチャード・F・ハミルトン、ホルガー・H・ハーヴィグ『戦争の決断 1914-1917』(2004年)、92-111ページ。

さらに読む

調査

- アッシャー、アブラハム著『ロシア:小史』(2011年)抜粋および本文検索;大学教科書

- ブロムリー、ジョナサン『ロシア 1848-1917』(ハイネマン、2002年)。簡略化された教科書

- ポール・ブッシュコビッチ著『ロシア簡潔史』(2011年)抜粋と本文検索。短い教科書

- クラクラフト、ジェームズ編『帝政ロシア史の主要問題』(1993年)。

- ダリン、デイヴィッド J. 『アジアにおけるロシアの台頭』 (1950 年)。

- デ・マダリアガ、イザベル『エカテリーナ2世時代のロシア』(2002年)、包括的なトピックス調査

- ダウリング、ティモシー・C. (2014). 『ロシアの戦争:モンゴル征服からアフガニスタン、チェチェン、そしてその先へ』[全2巻]. ABC-CLIO. ISBN 978-1-59884-948-6。

- ジョン・ルイス・ガディス著『ロシア、ソ連、そしてアメリカ合衆国』(第2版、1990年)はオンラインで無料で借りることができ、1781年から1988年までをカバーしています。

- ガイヤー、ディートリッヒ、ブルース・リトル共著『ロシア帝国主義:国内政策と外交政策の相互作用、1860-1914』(イェール大学出版、1987年)。

- ギラード、デイヴィッド『アジア闘争 1828–1914:イギリスとロシアの帝国主義研究』(ラウトレッジ、2023年)。オンライン

- ヒューズ、リンジー(2000年)『ピョートル大帝時代のロシア』イェール大学出版局、ISBN 978-0-300-08266-1。

- イェラヴィッチ、バーバラ『サンクトペテルブルクとモスクワ:帝政ロシアとソ連の外交政策、1814-1974』(1974年)。

- フレデリック・ケーガン、ロビン・ハイアム編『帝政ロシアの軍事史』(2008年)より抜粋

- ホダルコフスキー、マイケル著『ロシアのステップ辺境:植民地帝国の形成、1500-1800』(2002年)。

- コールマン、ナンシー・シールズ著『ロシア帝国 1450-1801』(オックスフォード大学出版局、2016年)オンラインブック、オンライン書評もご覧ください。

- ラブロフ、セルゲイ。「歴史的観点から見たロシアの外交政策」『ロシアとグローバル情勢』第30号(2016年)、プーチン外相によるオンライン版

- ドミニク・リーヴェン編『ケンブリッジロシア史 第2巻 帝政ロシア 1689-1917』(2006年)

- リンカーン、W・ブルース著『ロマノフ家:全ロシアの独裁者』(1983年)オンラインで歴史を網羅する物語

- リンカーン、W・ブルース著『大陸の征服:シベリアとロシア人』(1993年)オンライン

- ロングリー、デイヴィッド(2000年)『ロングマン・コンパニオン 帝政ロシア 1689-1917』ニューヨーク:ロングマン出版グループ、p.496。ISBN 978-0-582-31990-5。

- マッケンジー、デイヴィッド『帝国の夢と厳しい現実:帝政ロシアの外交政策、1815-1917』(1994年)。

- モリソン、アレクサンダー著『ロシアによる中央アジア征服:帝国拡大の研究、1814-1914』(ケンブリッジ大学出版、2020年)オンライン版。

- モス、ウォルター・G. 『ロシアの歴史』第1巻:1917年まで(第2版、アンセム・プレス、2002年); 大学

- ペリー、モーリーン他『ケンブリッジロシア史』(第3巻、ケンブリッジ大学出版局、2006年)。

- ペトロ、ニコライ・N.ロシアの外交政策:帝国から国民国家へ(ピアソン、1997年)、教科書

- クエストッド、ローズマリー・KI 『中露関係:小史』(ラウトレッジ、2014年)オンライン

- ラグズデール、ヒュー『帝政ロシアの外交政策』(1993年)

- リアサノフスキー、ニコラス・V、マーク・D・スタインバーグ著『ロシア史』(第7版、オックスフォード大学出版、2004年)、800ページ。大学教科書

- リュウキン、マイケル. 1917年までのロシアの植民地拡大(1988年)。

- ソール、ノーマン E.ロシアとソビエト外交政策の歴史辞典(2014)

- シートン=ワトソン、ヒュー『ロシア帝国 1801–1917』(1967年)pp 41–68, 83–182, 280–331, 430–460, 567–597, 677–697。

- ストーン、デイヴィッド著『ロシアの軍事史:イヴァン雷帝からチェチェン戦争まで』(2006年)

- スニー、ロナルド・グリゴール編『ケンブリッジ・ロシア史 第3巻 20世紀』(2006年)

- ジーグラー著、チャールズ・E・著『ロシアの歴史』(グリーンウッド・プレス、1999年)、大学教科書

地理、トピックマップ

- バーンズ、イアン『落ち着きのない帝国:ロシアの歴史地図帳』(2015年)、歴史地図のコピー

- キャッチポール、ブライアン著『ロシアの地図史』(ハイネマン教育出版社、1974年)、新しいトピックスマップ。

- ジョン・チャノン、ロバート・ハドソン共著。ペンギン・ロシア歴史地図帳(ヴァイキング社、1995年)、新しいトピックマップ。

- チュー、アレン F.ロシア史地図帳:11 世紀にわたる国境の変化(Yale UP、1970 年)、新しいトピック マップ。

- ギルバート、マーティン著『ロシア史地図帳』(オックスフォード大学出版、1993年)、新しいトピック別地図。

- パーカー、ウィリアム・ヘンリー著『ロシアの歴史地理』(アルディン社、1968年)。

トピック

- アダムス、マイケル『ナポレオンとロシア』(2006年)。

- カトリン・ベック「ロシア帝国における汎スラヴ主義の復活、1912~1913年」、カトリン・ベック、サビーネ・ルタル編『バルカン戦争:現代的認識から歴史的記憶へ』(2016年)105~137頁。

- デイヴィス、ブライアン・L.「ロシアの軍事力の発展 1453–1815」ジェレミー・ブラック編『ヨーロッパ戦争 1453–1815 』 (マクミラン・エデュケーションUK、1999年)145–179ページ。

- デイヴィス、ブライアン L. 『露土戦争 1768-1774:エカチェリーナ2世とオスマン帝国』(ブルームズベリー出版、2016年)オンライン。

- エスタス、レイモンド・A.「ニコライ2世と日露戦争」ロシア評論40.4(1981年):396-411。オンライン

- フラー、ウィリアム C. 『ロシアにおける戦略と権力 1600-1914』 (1998)。

- ガトレル、ピーター。「帝政ロシアの戦争:上空からの視点、1914年~1917年2月」『近代史ジャーナル』 87巻3号(2015年):668~700頁。

- ケナン、ジョージ・F.運命の同盟:フランス、ロシア、そして第一次世界大戦の到来(1984年)、1890年代初頭に焦点を当てるオンライン無料借りる

- リーヴェン、ドミニク著『帝国:ロシア帝国とそのライバル』(イェール大学出版、2002年)、イギリス、ハプスブルク、オスマン帝国との比較。

- リーヴェン、DCB 『ロシアと第一次世界大戦の起源』(1983年)。

- リーヴェン、ドミニク著『ロシア対ナポレオン:戦争と平和の運動の真実』(2011年)。

- リンカーン、WB「ロシアと1848年のヨーロッパ革命」History Today(1973年1月)、第23巻第1号、53~59ページ、オンライン。

- マクミーキン、ショーン『第一次世界大戦のロシア起源』(2011年)。

- ノイマン、アイヴァー・B.「大国としてのロシア、1815-2007年」国際関係開発ジャーナル11巻2号(2008年):128-151。

- オルソン、ガスト、アレクセイ・I・ミラー共著。「地方と帝国間の間で:ロシア帝国史の射程とパラダイムの探求」『クリティカ:ロシア・ユーラシア史の探究』(2004年)5巻1号、7~26頁。

- パーマー、AW「ソールズベリー卿のロシアへの接近、1898年」オックスフォード・スラヴ論文集6(1955年):102-14。

- ソール、ノーマン・E.『遠い友人たち:アメリカ合衆国とロシア、1763-1867』(1991年)

- ソール、ノーマン・E. 『コンコードと紛争:アメリカ合衆国とロシア、1867-1914』(1996年)

- ソール、ノーマン・E. 『戦争と革命:アメリカ合衆国とロシア、1914-1921』(2001年)

- ストルバーグ、エヴァ・マリア(2004)「シベリア国境と世界史におけるロシアの立場」『書評:フェルナン・ブローデル・センター誌27巻3号、243~267頁』

- サムナー、BH『ロシアとバルカン半島 1870-1880』(1937年)

- ウェルズ、デイヴィッド、サンドラ・ウィルソン共著『文化的観点から見た日露戦争、1904-05年』(1999年)

- ホワイト、ジョン・アルバート著『日露戦争の外交』(プリンストン大学出版、2015年)オンライン

- ザブリスキー、エドワード H. 『極東におけるアメリカとロシアの対立:外交と権力政治の研究、1895-1914』(ペンシルバニア大学出版、2016 年)オンライン。