This article has multiple issues. Please help improve it or discuss these issues on the talk page. (Learn how and when to remove these messages)

|

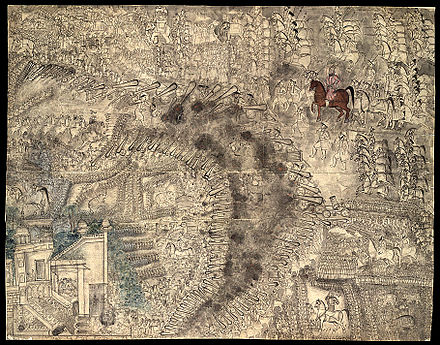

アフマド・シャー・ドゥッラーニー(1748年 - 1769年)のインド遠征は、アフガニスタン皇帝アフマド・シャー・ドゥッラーニーによる、衰退しつつあったムガル帝国、マラータ帝国、シク教連合、その他多数のインド王国に対する一連の侵攻であった。この侵攻の主な根拠は、ナデリー戦争終結後のアフガン帝国の政治的独立後に始まり、1769年のドゥッラーニーの最後の侵攻まで続いた。この遠征は、アフガン・ムガル戦争、アフガン・マラータ戦争、アフガン・シク教戦争の3つの戦争と、カラートやカシミールなどの政治的に独立した州の征服を目的とした一連の地域紛争に分類される。

アフマド・シャーは1748年から1769年の間に、インドに計9回の侵攻を指揮した。彼の目的は、襲撃(インド人の財産の奪取と聖地の破壊)とインドの政治危機の深刻化によって達成された。[1] [2] [3] [4]これらの侵攻の中で最も重要な攻撃は1757年と1761年のもので、1757年にはデリーを略奪し、第三次パーニーパットの戦いでマラーター連合を破った。その後の侵攻は、シク教徒との対立とパンジャーブにおけるドゥッラーニー王国の安定に重点が置かれた。

インド侵攻の目的

_MET_AD-37.193a.jpg/440px-Sultan_Mahmud_of_Ghazni,_Folio_from_a_Majma_al-Tavarikh_(World_Histories,_1425)_MET_AD-37.193a.jpg)

アフガニスタンは比較的貧しい国でした。そのため、アフマド・シャーは、ガズニのマフムード[7]といった先人の征服者たちの足跡をたどり、略奪と富の獲得を目的としてインドに侵攻しました。ゴールのムハンマドにも倣い、アフマド・シャーは自らの政治的支配を確立するためにインドに侵攻しました。ムガル帝国の衰退に伴う権力の空白を機に、彼は大規模な遠征を繰り返し、インドにおけるアフガニスタン人の地位を回復させることができました。さらに、聖戦という開戦理由を制度化することで、アフマド・シャーは遠征の大部分をインドに向けることができました[8] 。

さらに、アフマド・シャーは侵略こそが自らの権力を誇示する正当な手段だと考えていた。アフガニスタンの首長や貴族たちは当初、彼を成り上がり者と見なしていたため、アフマド・シャーは自らの正当性を示すために勝利を求めた。[9]

最初の侵攻(1747~1748年)

ラホール内戦(1745–1747)

1745年7月にラホールの知事ザカリヤ・ハーンが死去した後、ムガル帝国のワズィール・カマルッディーン・ハーンはザカリヤ・ハーンの二人の息子をラホールとムルターンの知事に任命した。ザカリヤ・ハーンの息子ヤヒヤ・ハーンはラホールの知事に、シャー・ナワーズはムルターンの知事に任命された。[10] [11]ヤヒヤ・ハーンのラホール統治は、1746年11月にラホールに到着した弟のシャー・ナワーズによって間もなく挑戦を受けた。[10] [11] [12]シャー・ナワーズは亡き父の財産の完全な分割を要求した。ザカリヤ・ハーンの財産をめぐるこの争いは、二人の兄弟とその軍隊の間で1746年11月から1747年3月まで続いた戦争に発展した。[10] [11]

1747年3月17日、シャー・ナワーズはヤヒヤー・ハーンを破り、彼を捕らえた。[10] [11]シャー・ナワーズはラホールの知事職を簒奪し、カウラ・マールを自身のディーワン(州知事)に任命し、アディナ・ベグ・ハーンをジャランダル・ドアバのファウジダル(州知事)として承認した。[11] [13]シャー・ナワーズは、同州の知事職を承認してもらうためにデリー政府との交渉を始め、捕らえられていた弟を交渉の道具として使った。 [11] [13]しかし、ムガル帝国の皇帝ムハンマド・シャーは、シャー・ナワーズに対する直接の軍事行動を脅かした。[13] [14]ヤヒヤー・ハーンもシャー・ナワーズの捕虜から逃れ、デリーへ逃亡した。[11] [13]シャー・ナワーズはすぐに外国の援助を求め始めた。[10]シャー・ナワーズは、ムガル帝国の総督ナシル・ハーンからカブールとペシャーワルを奪取したばかりのアフマド・シャー・ドゥッラーニーの軍事的功績を聞きつけていた。 [10] [15]アディナ・ベグ・ハーンの助言を受け、シャー・ナワーズはアフマド・シャーを軍事的援助に招聘することを決めた。[10] [11]アフマド・シャーはシャー・ナワーズがアフガニスタンの宗主権を受け入れるという条件で要請に同意し、1747年12月にペシャーワルから侵攻を開始した。[15] [14] [11]

ラホールの戦い(1748年)

アディナ・ベグはすぐにシャー・ナワーズの裏切りをデリー政府に報告した。[16]カマルッディーン・カーンはその知らせを聞いて失望し、すぐにシャー・ナワーズに手紙を書いた。この手紙でカマルッディーン・カーンは、アフマド・シャーの軍に対抗するという条件で、ラホールにおけるシャー・ナワーズの支配を認めることに同意した。シャー・ナワーズはワズィールの要求に同意し、今度はアフガニスタン人に敵対するようになった。[16]ジャハーン・カーンは8000人の兵士と共にインダス川を渡っていた。[17]シャー・ナワーズはアフガニスタン軍と戦い、ジャハーン・カーンをペシャワール方面に撤退させ、そこでジャハーン・カーンはアフマド・シャーの軍の到着を待った。[17]アフマド・シャーはパンジャブに入り、ロータス砦を占領した。[18]シャー・ナワーズがムガル帝国に忠誠を誓ったという知らせを聞くと、彼はサビール・シャーとムハンマド・ヤル・ハーンをラホールに派遣した。[18]しかし、シャー・ナワーズはサビール・シャーの発言に侮辱を感じ、サビール・シャーの処刑を命じ、ムハンマド・ヤル・ハーンは釈放された。[18] [16] [17]サビール・シャー処刑の知らせを聞いたアフマド・シャーはラホール市に向けて進軍を開始した。[18]また、アフマド・シャーがグジャラートへ向かう途中、彼はガッカル族の族長ムカッラーブ・ハーンにラーワルピンディーの領有を認めた。[18]

アフマド・シャー・ドゥッラーニーは約1万8000人のアフガン兵を率いており、その3分の1は彼自身の部族出身者だった。[18] [16] [19] [20]しかしドゥッラーニーの軍隊には砲兵が不足しており、ムガル帝国に比べてはるかに小規模だった。[21] [17] [19]シャー・ナワーズは約7万人の兵士と砲兵を率いていた。[19] 1748年1月10日、ドゥッラーニーとその軍隊はシャラマール庭園の近くに陣取った。[21] [22]アフガン軍とムガル軍は1748年1月11日に激戦を繰り広げた。[16] [22]

ムガル帝国の司令官のひとり、ホジャ・アスマトゥラー・ハーンは、およそ1万の騎兵と5千のマスケット銃兵を率いており、もうひとりの司令官ラチン・ベグは約5千の兵士を率いていた。[21] [16]歴史家サー・ジャドナート・サルカルによると、アスマトゥラーとラチン・ベグの指揮下には約1万6千の兵士がいた。[20]シャー・ナワーズは、カスール出身のパシュトゥーン人司令官ジャルヘ・ハーンをドゥッラーニー軍に対抗させるために派遣した。しかし、ジャルヘ・ハーンはアフガニスタン側に寝返り、アフマド・シャー・ドゥッラーニーに加わった。[21] [16]アフマド・シャーは、1000のマスケット銃兵を派遣してムガル帝国軍に発砲させ、敵の射程外へ撤退させた。[21] [16] [20]シャー・ナワーズはすぐに占星術師に相談し、戦いの結末を知ろうとした。占星術師はシャー・ナワーズに、その日は戦闘はせず、翌日アフガニスタン軍を攻撃すべきだと告げた。[21]シャー・ナワーズはこの助言に同意し、部下のアディナ・ベグとディワン・カウラ・マールにアフガニスタン軍と戦うために出撃せず、ムガル帝国の塹壕内でのみアフガニスタン軍と戦うよう指示した。[21]

アフマド・シャーはムガル軍のキズルバシュ兵を制圧し、彼らを塹壕に追撃し始めた。 [21]アスマトゥラー・ハーンは援軍を要請し始めた。アーディナ・ベグはアスマトゥラーを適切に援軍できなかったため、すぐにラホールの方へ逃亡した。[21]ムガル兵の中にはこれを停戦の合図と受け取る者もおり、混乱したまま塹壕に退却した。[21] [19]アフガニスタン軍はムガル軍に対して総攻撃を開始し、アスマトゥラー・ハーンは撤退を余儀なくされた。[21] [16]ハズラト・イシャーンの砦に保管されていた様々な銃や大砲はアフガニスタン軍の手に落ちた。[21]アーディナ・ベグは大砲やロケット弾をアフガニスタン軍に発射したが、アフガニスタン軍はムガル軍の抵抗を制圧することができた。[21] [16]シャー・ナワーズはラホールから脱出し、デリーへ逃亡した。[21] [16]アスマトゥラー・ハーンは戦闘中に殺害された。[19] [21]

アフマド・シャー・ドゥッラーニーとアフガン軍は1748年1月12日にラホールに入った。[21]シャー・ナワーズによって投獄されていたラホール政府の前任者たちはアフガニスタン人によって解放された。[21]ミール・モミン・カーン、ラクパト・ライ、スラト・シングは皆ドゥッラーニーに都市の略奪を免れるよう嘆願し、アフガニスタン人に身代金を支払った。[23]アフマド・シャーは身代金を受け取り、アフガニスタン兵が都市を略奪しないように士官たちに命じた。[21]それにもかかわらず、都市の一部はアフガニスタン軍によって略奪された。[23] [22]ラホール征服後、アフガニスタン軍は様々な銃、大砲、財宝やその他の品々をすべて手に入れた。[23]アフマド・シャー・ドゥッラーニーの名で貨幣も鋳造された。[23]アフガニスタン人はラホールを征服した後、何千人もの女性と子供たちを奴隷にしました。[17]アフガニスタン人はまた、何千人ものパンジャブ人をアフガニスタン軍に徴兵しました。[17]アフマド・シャーはカスールのジャルヘ・ハーンをラホールの新しい知事に任命し、ミール・モミン・ハーンを副知事に、ラクパト・ライをディワンに任命しました。[23]アフマド・シャーはラホールに5週間滞在し、デリーへの進軍計画を開始しました。[23] [20]

マヌプールの戦い

1748年、ドゥッラーニーはインドを攻撃した。彼はシルヒンドでムガル帝国、ラージプート、シク教徒の連合軍に直面し、アフマド・シャーのアフガン軍はムガル帝国軍(ラージプート系[24])の左翼を一掃し、彼らの輜重隊を襲撃したが、鹵獲したロケット砲台で発生した火災がドゥッラーニーの砲兵庫に引火し、何千人もの兵士が生きたまま焼け、アフマド・シャー・ドゥッラーニーは撤退を余儀なくされた。[25]ドゥッラーニーの撤退後、カブールへ撤退するドゥッラーニーに対して、チャラト・シング率いるシク教徒の集団が嫌がらせを続けた。[26] [27]彼は失敗に終わり、帰国せざるを得なかった。[28] [26]彼はムガル帝国の兵士、ラージプート軍、そしてプルキアン・ミスル(パティアラ国としても知られる)のシク教徒に敗れた。

第二次インド侵攻(1748年)

1748年11月、アフマド・シャーはインドへの第二次侵攻を開始した。[29] パンジャーブの新総督モイン・ウル・ムルクは、デリーのムガル帝国に緊急の増援を要請した。モイン・ウル・ムルクは、平原でアフガニスタン軍と戦うことを望まず、ソドラで守勢についた。これは、ムガル帝国の元カブール総督ナシル・ハーンとの権力闘争が自身の立場を脅かしていたためである。その結果、ジャハーン・ハーンはチャジ・ドアブを含む地方を襲撃することができ、一方、シク教徒の一団はラホールを襲撃した。[30] [26]

アフマド・シャーはコプラに進軍し、モイン・ウル・ムルクの軍と小競り合いを繰り広げた。シク教徒の台頭とアフガニスタンの侵攻に圧倒されたモイン・ウル・ムルクは交渉を開始し、グジャラート、オーランガバード、シアルコート、パスルールの歳入を譲渡した。これらの歳入は合計で年間140万ルピーに上った。アフマド・シャーは条約締結後、ペシャーワル、デラ・イスマイル・ハーン、デラ・ガージ・ハーンを経由してアフガニスタンに帰還した。[31] [26] [32]デラ・イスマイル・ハーンとデラ・ガージ・ハーンの領地はシャーがアフガニスタンに帰還した際に陥落し、かつての部族長たちを自身の宗主権下の地域の統治者として承認した。[33]

第三次侵攻(1751~1752年)

_kept_in_the_Lahore_Museum.jpg/440px-Painting_of_Ahmad_Shah_Abdali_(also_known_as_Ahmad_Shah_Durrani)_kept_in_the_Lahore_Museum.jpg)

おそらくアフマド・シャーのホラーサーンでの苦戦が原因で、[34] モイン・ウル・ムルクは、グジャラート、アウランガバード、シアルコート、パスルールの収入に対するアフマド・シャーの第2次侵攻の合意された貢物を支払わなかった。アフマド・シャーに再び侵攻するようそそのかし、彼は1751年11月に軍を率いてパンジャブに侵攻した。モイン・ウル・ムルクはすぐに90万ルピーを貢物として送り、アフマド・シャーはそれを奪い取って行軍を続けた。アフマド・シャーはジャハーン・ハーンの先遣隊とともに軍を率いてロータス、グジャラート、シャーダラーを通過した。ジャハーン・ハーンの軍が田舎を略奪する中、モイン・ウル・ムルクも自らの軍を率いてアフガン軍と戦う小競り合いが始まった。[35]アフマド・シャーの進軍はラホールで大規模なパニックを引き起こし、多くの人々が安全を求めてデリーやジャンムーに逃げた。[36]

1752年1月、アフマド・シャーはガジプルで密かにラヴィ川を渡り、その後ラホールへ進軍した。ジャハーン・ハーンもラホールへの進軍を開始し、当初はファイズ・バーグから追い出され、代わりにシャリマール庭園に拠点を構えた。モイン・ウル・ムルクは直ちにラホールへ撤退したが、アフガン軍は4ヶ月以上にわたりラホールを包囲した。ムガル帝国や他の貴族からの援助を受けられなかったモイン・ウル・ムルクは、ラホール郊外でアフガン軍との激戦に踏み切った。 [37] [38]

3月6日、激戦の末、モイン・ウル・ムルクは敗北し、アフマド・シャーに降伏した。シャーは彼を直接迎え入れた。モイン・ウル・ムルクの抵抗の努力に感銘を受けたアフマド・シャーは、彼を自身の宗主権下にあるラホールの知事に任命した。しかし、ラホールは略奪され、虐殺された。その後、アフマド・シャーはモイン・ウル・ムルクと和平条約を締結し、ムルターンとラホールを含むパンジャーブ、そしてシルヒンドまでをドゥッラーニー帝国に併合することを命じた。ムガル帝国のバハドゥル・シャーは1752年4月3日にこの条約に署名し、パンジャーブにおけるムガル帝国の支配は終焉した。[39] [40] [31]

パンジャーブを征服したアフマド・シャーは、将軍シャー・パサンド・カーンを1万5000人の兵士と共に、内戦に巻き込まれていたカシミールへ派遣した。退位した知事ミール・ムキムを支援したアフガニスタン軍は、速やかにシュリーナガルを占領し、同州を完全に掌握した。[31] [41]

第四次侵攻(1756~1757年)

モイン・ウル・ムルクは1753年11月に死去するまでパンジャーブを統治し、ムグラニ・ベグムが後を継ぎました。1756年3月、ムガル帝国の宰相 イマード・ウル・ムルクは彼女を投獄し、アディナ・ベグを後任に任命しました。ムグラニ・ベグムはアフマド・シャーに再び侵攻を指揮させるよう懇願し、富を約束しました。[42] [43]

イマード・ウル・ムルクの圧政のため、ローヒルカンドの首長ナジーブ・ウッダウラや新しいムガル帝国皇帝アラムギール2世など数人の貴族が、アフマド・シャーに侵攻を懇願した。アフマド・シャーは招請を受け入れ、1756年11月に第4次侵攻を開始し、15日にペシャーワルを出発、 26日に8万人の軍勢と共にアトックを渡河した。 [44] [45] [46]彼は12月20日にラホールに到着し、ほとんど抵抗を受けることなく同市を占領した。[47]アフマド・シャーは同市から貢物を集めてから行軍を続け、 1月10日にルディアナでサトレジ川を渡り、その間に将軍ジャハーン・ハーン率いる先遣隊はシルヒンド、カルナール、パーニーパットを占領した。[48] [49]

1752年にムガル帝国を外国の侵略から守る条約を結んでいたマラーター族は[50]、アンタージ・マンケシュワルの指揮下で3,400人の部隊を編成し、ナレラでアフガニスタン軍と戦った。しかし、マラーター軍は敗北し、100人の損失を出して撤退を余儀なくされた。[51] [52]マラーター軍の敗北後、ナジブ・ウッダウラはアフガニスタンに寝返り、イマード・ウル・ムルクも間もなく降伏した。ジャハーン・ハーンはルニへの進撃を続け、1月17日にシャーダラーを包囲した。デリーのジャーマー・マスジドは主権の証としてホトバ(ユダヤ教の説教)でアフマド・シャーの名を読み上げた。アフガニスタン軍はデリーへの進撃を続け、1月28日にデリーに到着した。[53] [54]

アフマド・シャーはファテープリー・モスクでアラムギルと会見し、祝砲を鳴らしながらデリーに華々しく入城した。[55] [56]しかし、街の多くの住民はすでに逃げたり隠れたりしており、通りは完全に人影がなかった。多くの人々が家に立てこもった。アフマド・シャーの名は他のモスクのホトバにも記載された。当初、アフガニスタン軍は街を略奪しないよう命じられていた。[47]

アラムギルは自宅軟禁下に置かれ[57]、デリー郊外の家々は荒らされた[56] 。 29日には市内の市場が略奪され、ジャハーン・ハーンの兵士たちはデリーの大きな要塞、フェローズ・シャー・コトラから貢物を徴収した。1月30日、アフマド・シャーは自身の名を冠した貨幣を鋳造した。彼はさらにアラムギルの娘ハズラト・ベグムと結婚し[58] 、息子ティムール・シャー・ドゥッラーニーもアラムギルの娘と結婚させた[59] 。

アフマド・シャーはその後、すべてのヒンドゥー教徒に頭に特徴的な印をつけるよう命じ[60]、非ムスリムにはターバンの着用を禁じた。ムガル貴族にも法外な要求が突きつけられた。ムガル貴族はこれを拒否したため、アフマド・シャーは自ら徴税官を派遣し、追加の貢物を要求した。貴重品を隠匿した疑いのある者は、足の鞭打ちを含む拷問を受けた。その結果、数千人が死亡または障害を負い、自殺に追い込まれた者もいた。さらに、デリーのすべての世帯に税金が課された[47] 。

イマド・ウル・ムルクは、1000万ルピー相当の金や装飾品、さらに金貨30万枚を引き渡すよう強制された。[44] [61] インティザム・ウッダウラが召喚され、1000万ルピー以上の資産と100人の妻を含む多くの資産が没収された。要求された財産を提示できなかったインティザムは、父親が財産を埋めたことを認め、アフガニスタン人がそれを発見した。アフガニスタン人は1500万ルピー以上の現金と、人の大きさほどの金のろうそく200本を含む様々な品々を回収した。財宝にはダイヤモンド、ルビー、真珠、エメラルドも含まれていた。[44] [62]

略奪の後、アフマド・シャーはジャート族に対して遠征した。ジャート族の支配者スラージュ・マルは当初アフマド・シャーに服従したが、デリーの略奪から逃れてきた人々を送ることを拒否し、衝突が生じた。 [63]アフガニスタン軍がファリダバードに派遣され、要塞を占領し破壊した。しかし、ジャワハル・シン率いるジャート族の襲撃でアフガニスタン人は敗北し、虐殺された。アフマド・シャーはこれに対しバラーブガルを包囲し、ジャハーン・カーンとナジブ・ウッダウラは周辺地域の略奪に派遣された。彼らはマトゥラーへ進軍し、ジャワハル・シンはチャウムハンで彼らと遭遇した。この戦闘で双方合わせて1万〜1万2千人が死亡、数え切れないほどの負傷者が出た。[64]しかし、ジャワハル・シンはアンタジ・マンケシュワールと共にバラブガルに援軍を派遣した。アフガニスタン軍の砲撃により要塞の防衛線は完全に突破され、ジャワハルは夜間に撤退を余儀なくされ、3月4日にアフガニスタン軍が都市を占領した。[47] [65]アフマド・シャーのもう一人の将軍、アブドゥス・サマド・カーン率いる遠征隊は、待ち伏せ攻撃によってジャワハル・シンを捕らえかけたが、ジャワハルは最終的に捕獲を免れた。[66]

1757年2月末にアフガニスタン軍がマトゥラーに到着し、攻撃した。ヒンドゥー教のホーリー祭で巡礼者など、非戦闘員が圧倒的に多く住んでいたにもかかわらず、マトゥラーは攻撃を受け、住民はアフガニスタン人により虐殺された。アフガニスタン軍はヒンドゥー教の修行僧を屠殺した牛で辱めて虐殺し、その遺体を汚した。市内の寺院は破壊され、偶像像は破壊された。ジャハーン・ハーンはヒンドゥー教徒の首1つにつき5ルピーの賞金を出すことで虐殺を助長し、数千人の男女と子供が死亡した。市内のイスラム教徒も攻撃の対象となった。マトゥラーでの虐殺に続いてジャハーン・ハーンは遠征を続け、 3月6日にヴリンダーヴァンを攻撃して住民を虐殺した。[67] [68] [69]タリク・イ・フサイン・シャーヒーは偶像破壊を偶像破壊と結びつけ、「イスラムの英雄たちは偶像を壊し、ポロボールのように蹴り飛ばした」と述べている。[70]

アフマド・シャーはジャハーン・ハーンに従い、3月16日にヒンドゥー教のバクティ派であるナーガ・サドゥーが居住するゴクル市を攻撃した。アフガニスタン軍がゴクル市を攻撃すると戦闘となり、両軍合わせて2,000人が死亡した。ベンガル・スバーの外交官ジュガル・キショールは、ゴクルには価値あるものは何もないことをアフマド・シャーに伝えた。アフマド・シャーは撤退を命じ、ゴクル市は略奪を免れた。[71] [72] [67]

3月21日、ジャハーン・ハーンは1万5000人の兵を率いてアグラに到着し、街を包囲した。町の住民はジャハーン・ハーンとその軍隊を迎え入れ、50万ルピーの貢物を約束した。しかし、金額の調達に失敗したアフガニスタン軍は街に侵入し、略奪と2000人以上の虐殺を行った。アフガニスタン軍は城塞の占領を試みたが、守備隊司令官ミルザ・サイフッラーの防衛により失敗した。サイフッラーは大規模な砲撃で砦を守り、アフガニスタン軍の大砲による接近を阻止した。ジャハーン・ハーンは10万ルピーの貢物を奪取した後、3月24日に召還され、アフマド・シャーの陣営へと撤退した。[73] [64]

アフガニスタン軍の陣営でコレラが大流行し、1日に約150人の兵士が死亡していた。その主な原因は、汚染されたヤムナー川が死体で溢れかえっていたことだった。そのため、アフマド・シャーはアフガニスタンへの帰還を決意し、特に遠征で得た戦利品を確保することとした。小春日和の到来による猛暑も彼を決意させた。こうして、アフマド・シャーは1757年4月にアフガニスタンへの帰還を開始し、息子のティムール・シャーをパンジャーブの知事に任命し、ジャハーン・ハーンを副知事に任命した。シルヒンドはムガル帝国から併合され、イマード・ウル=ムルクはワズィールに復職し、ナジーブ・ウッダウラはミール・バクシの地位を与えられた。[56] [74] [75] [76]アラムギールはデリーの統治を許されたが、ドゥッラーニー帝国の家臣としてであった。[56]

アフガニスタン侵攻はムガル帝国にとって悲惨な結果をもたらしました。ムガル軍の大部分とベンガル・スバ軍が、アフガニスタン軍に対して強制的に投入されたのです。わずか数か月後、アフガニスタン侵攻によって弱体化したベンガル・スバ軍はプラッシーの戦いで完敗し、インドにおけるイギリスの勢力拡大の始まりとなりました。[77]

アフマド・シャーがアフガニスタンに持ち帰った略奪品の総量については議論がある。同時代の著述家によると、アフガニスタン軍は3,000万ルピーから3億ルピー相当の品物を奪ったと推定されている。[78] [ 79] 2万8,000頭以上の象、ラクダ、ラバが、8万人の兵士と共にアフマド・シャーの略奪品を運び、彼らは奪ったものを全て運び去った。アフガニスタン騎兵の多くは徒歩で帰還し、略奪品を馬に積み込んだ。[78] [79]作戦中、アフガニスタン軍は虐殺を繰り返し、ヤムナー川は2週間にわたって血で赤く染まった。[80]

パンジャブのドゥッラーニー政権(1757-1758年)

,_circa_1880's.jpg/440px-thumbnail.jpg)

ティムール・シャーはわずか11歳で、パンジャーブ地方の大部分をジャハーン・ハーンに統治させました。ジャハーンは経験豊富な戦士ではありましたが、行政能力は乏しいとされていました。1757年、彼はアムリトサルでディワリ祭を祝っていたシク教徒を攻撃し、多くのシク教寺院を破壊・汚損し、ジハードを宣言しました。[81]ジャハーン・ハーンの圧政により、シク教徒はアフマド・シャーの第4次侵攻の際に逃亡していたアディナ・ベグと同盟を結ぶことになりました。[82] [79]

その結果、ジャハーン・ハーンはジャランダル・ドアブでアディナ・ベグに対する遠征を指揮し、同地域を略奪した。アディナ・ベグは貢納には同意したものの、ラホールのアフガニスタン裁判所への召喚状を無視した。召喚状が届いたある機会に、アディナ・ベグはジャハーン・ハーンを信用せず、山岳州へと逃亡した。そこで彼は、ダル・カルサの指導者であるヴァドバグ・シン・ソーディとジャッサ・シン・アルワリアと同盟を結んだ。[82]

ジャハーン・ハーンはムラド・ハーン率いる軍を派遣し、マヒルプルの戦いで同盟軍と対峙した。アフガニスタン軍は敗北し、ジャランダル・ドアブは略奪された。ラホールからも同盟軍を鎮圧するために派遣されたが、いずれも敗北し、シク教徒はラホール郊外を略奪した。[79] [83] [81]

アフガニスタンにとって更なる困難が生じた。 1757年5月、アフマド・シャーがインダス川を渡ってアフガニスタンへ帰還する頃には、ラグナート・ラーオ率いるマラーター軍が既にアグラに到着していたのである。マラーター軍はガンジス川を完全制圧し、 1757年9月のデリーの戦いでナジーブ・ウッダウラを破った。アラムギル2世は傀儡として王位に留まり、イマード・ウル=ムルクは宰相として留任した。[84]こうしてアーディーナ・ベグはマラーター軍にパンジャーブ侵攻を要請し、ラグナート・ラーオはこれを受け入れた。[85]

マラーター軍の侵攻は1758年2月に始まり、 3月にはシルヒンドにまで進軍したが、包囲された。シルヒンドのアフガン総督アブドゥス・サマド・ハーンはシルヒンドから逃亡したが、最終的に捕らえられ、シルヒンドはその後略奪された。シルヒンドでの情勢変化はジャハーン・ハーンの警戒を招き、2000人の軍勢を率いてラホールのはるか前方を偵察したが、同盟軍との戦闘は拒否した。マラーター軍がラホールに接近しているという知らせを受けたジャハーンは、4月19日にアフガニスタンへの撤退準備を開始した。[79] [86] [87]

アフガン軍はシャーダラに陣を敷いた後、ラヴィ川を渡って撤退し、ラホールは無法地帯となり、同盟軍に占領された。[81]アフガンの後衛部隊はマラーター軍の待ち伏せを受け、ジャハーン・ハーンとティムール・シャーはアフガニスタンへの進軍を急いだ。エミナバードでのさらなる接近戦の後、アフガン軍はワジラバード下流のチェナブまで追い詰められたが、そこでマラーター軍とシク教徒の攻撃を受け、約200人のアフガン人が捕虜となった。この戦闘の後、現代の研究ではマラーター軍の追撃は終結したとされている。ほぼ同時代の史料によると、マラーター軍はアトック、そしておそらくペシャワールにも拠点を置くことができたとされている。[88] [89]

第5次インド侵攻(1759~1761年)

アフマド・シャーはカラートでの反乱に気をとられていたため、マラーターに対する遠征を続けることができず、代わりに将軍のジャハーン・ハーンとヌールッディーン・バーミーザイを派遣したが、両者とも敗北した。1759年10月、アフマド・シャーはインドへの第5次侵攻を開始した。[90]彼はインド全土の多くの統治者や宗教指導者から招請を受けており、その中にはシャー・ワリウッラー・デフラウィーも含まれていた。デフラウィーはアフマド・シャーに手紙を書き、インドのイスラム教徒の救済を嘆願した。[91]アフマド・シャーはこれを利用し、カンダハールの宗教指導者にこれをジハードと宣言させた。[92]インドをアフガニスタン帝国の恒久的な延長とすることを望んだナジブ・ウッダウラからもさらなる招待状が送られた。アラムギル2世はアフマド・シャーに熱烈な援助要請を送り、忠誠を誓うとともに、彼を暗殺しようとしているイマード・ウル=ムルクの意図を伝えた。アンベールの王マド・シンやマールワールの王ヴィジャイ・シンといったヒンドゥー教徒の君主たちでさえ、マラーター王国の拡大に不満を抱き、アフマド・シャーに書簡を送った。[93]アフマド・シャーもまた、息子ティムール・シャーの敗北の復讐と、失われたパンジャーブ地方の領土回復を望んでいた。[94]

アフマド・シャーは侵攻開始にあたり、軍を二手に分け攻撃した。ジャハーン・ハーンは2万の軍勢を率いてカンダハールからカブールへ進軍し、その後ハイバル峠を通過した。一方、アフマド・シャーは4万の軍勢を率いてボラン峠を通過した。さらにナシル・ハーンをはじめとするアフガンの首長たちの援軍を受け、1759年10月25日にインダス川を渡河した。 [95]アフマド・シャーがパンジャーブに侵攻すると、ジャハーン・ハーンはアトックに駐屯していたマラーター軍を撤退させ、追撃してロータスで戦闘を繰り広げた。マラーター軍はここで敗走し、デリーまで撤退を余儀なくされた。[96] [97]

この出来事が起こった時、アフマド・シャーは軍を率いてムルターンに接近した。これに対し、マラーター族の知事はラホールへ逃亡し、抵抗を受けることなく街を占領した。アフガン軍がラホールに集結すると、マラーター軍はバタラ、そしてシルヒンドへと撤退したが[98]、一部のマラーター軍は捕らえられ壊滅した。ラホールでは、ジャハーン・ハーンがシク教徒と戦った。明確な勝利は得られず、アフガン軍は約2,000人の死者を出し、ジャハーン・ハーン自身も戦闘中に負傷した[99] [100] 。

アフマド・シャー・ドゥッラーニーの接近は北インド全域に大混乱を引き起こし、その結果、イマード・ウル・ムルクはアラムギールとインティザム・ウッダウラを 殺害し、シャー・ジャハーン3世がムガル帝国の王位に就いた。[101]アフマド・シャーはパンジャーブを通って進軍を続け、11月27日にジャハーン・ハーンはシルヒンドを占領し、両軍は1759年12月にシルヒンドで合流した。[102] [103]

アラムギルの処刑に激怒したアフマド・シャーはデリーに向けて進軍を開始した。12月20日にアンバラに到着し、タラオリに向けて進軍を開始し、ダッタジ・シンディア率いるマラーター軍との戦いを開始した。アフガン軍の先遣隊はマラーター軍と衝突し、当初は敗走したため撤退を開始した。しかし、戦闘支援の準備を整えていたアフマド・シャーはシャー・パサンド・カーン率いる5,000人の兵士を派遣した。戦闘中のイマード・ウル・ムルク軍はシャー・パサンドの旗を目にして一目散に逃げ出し[104] 、アフガン軍はマスケット銃で攻撃した。アフマド・シャーが派遣したアフガン軍の更なる分遣隊によって戦いは終結し、マラーター軍は完全に包囲され壊滅した[105] [106] [107] 。

戦闘後、アフマド・シャーはヤムナー川を渡り、サハーランプルでナジブ・ウッダウラをはじめとするローヒラ派指導者の軍勢と合流した。連合軍はデリーに向けて進軍し、ヤムナー川対岸のデリーのレッド・フォートから約10キロ離れたルニに駐屯した。ダッタジー・シンディアはタラオリでの敗北後、クンジュプラに戻り、アフガニスタン軍からデリーを守る準備を開始した。彼はまずイマード・ウル=ムルクを派遣し、デリーの防衛体制を整えさせた。しかし、イマード・ウル=ムルクはマラーター軍を完全に見捨て、スラージュ・マルへと逃亡した。[105] [106] [107]

ダッタージーはその後ソニパトに進軍し、アフマド・シャーの動向を追跡しようとしたが、アフガン軍が家の前で発見されたインド人を全員殺害することで動きを秘密にしていたため追跡は困難を極めた。結果として、ダッタージーは1760年1月4日にバラリに野営地を構えた。1月9日、ナジーブ・ウッダウラがアフマド・シャーを従えてヤムナー川を渡り始め、バラリ・ガートの戦いが始まった。マラーター軍は川を渡るアフガン軍の前進を阻止したが、マラーター軍の大部分は槍と剣でしか武装していなかったため、マスケット銃兵に圧倒された。ダッタージーは自ら戦闘に参加しようとして目[108]か肋骨[109]を撃たれ死亡した。マラーター軍の更なる援軍もアフガン軍のマスケット銃射撃に役に立たず、マラーター軍は1000人の死者を出して戦場から撤退を余儀なくされ、アフガン軍が勝利した。[110] [111] [112] [113]

バラリー・ガートでマラーター軍を破ったアフマド・シャーは、部下を率いてデリーに入城し、街を略奪した。街の住民の多くは既に逃亡しており、アフマド・シャーはムガル帝国の王位を主張する代わりに、シャー・ジャハーン3世を庇護した。また、アフマド・シャーは、宰相シャー・ワリー・ハーンの甥であるヤクブ・アリー・ハーンをデリーの知事に任命し、スーラジ・マルへの進軍を開始した。[114] [115]

アフマド・シャーは1月27日にデリーを出発し、 2月7日にディーグを包囲したが、包囲には真剣に取り組まなかった。[116]包囲中に、彼はジャハーン・ハーンの指揮する分遣隊を派遣し、2月11日にレワリでマラーター軍を敗走させた。これに続いてアフマド・シャーは、ナルナウルに駐屯していたマラータ軍を追撃した。レワリに到着した後、アフマド・シャーはホルカルに回避され、マラーター軍は2月26日から27日にかけてヤムナー川を渡り、ナジブ・ウッダウラーの領土に入った。2月28日、ホルカルはシカンダラバードに進軍し、アフガニスタンの状況に関する知らせを待った。 1760年3月1日、アフマド・シャーはジャハーン・ハーン、シャー・パサンド・ハーン、そしてカランダル・ハーン率いる1万5000の軍勢を派遣し、マラーター軍を阻止しようとした。マラーター軍は3月4日に包囲され、シカンダラバードの戦いで完全に敗走した。 [ 117] [118] [110]多くのマラーター軍将校が殺害された。ホルカル自身は命からがらアグラへ逃れ、その後バラトプルへ逃れ、そこでスラージ・マールと会見した。[119] [120]

マラーター族に再び勝利を収めたアフマド・シャーは、ジャート族の領地であったアリーガルに進軍し、包囲した。援軍を得ることができず、砦はアフガニスタン軍に降伏した。アリーガルでは、ナジブ・ウッダウラがアフマド・シャーに休息を取り、夏とモンスーンが過ぎるのを待つよう助言した。特に第4次インド侵攻の際にアフガニスタン軍にとって夏は壊滅的な被害をもたらしたためである。[121]ナジブ・ウッダウラはこれを利用し、シコハバード、パプンド、ビトゥールからマラーター族を追い出した。[122] [123]

アフガン人は定住すると、外交手段を用いて自らの立場を強化した。アフマド・カーン・バンガシュは当初はマラーター族の同盟者であったが、アフマド・シャーの宰相シャー・ワリー・カーンからアフガン人の兄弟として招聘された。こうしてアフマド・カーンはドゥッラーニー族と同盟を結び、1760年4月13日に彼らの陣営に到着した。[124]アフガン人はアウドの統治者シュジャー・ウッダウラとの交渉にも成功し、シュジャー・ウッダウラは1760年7月にドゥッラーニー族の陣営に加わった。アフマド・シャーはラージプート族とも友好関係を保ち、冬にデカン地方に侵攻する意向を表明した。 [125]

これを受けて、マラーター族はペーシュワーであるバラジ・バジ・ラーオの従兄弟であるサダシヴラオ・バウの指揮下で援軍を派遣した。援軍には、マラーター連合の後継者であるヴィシュヴァスラーオと、ほぼすべての有力なマラーター軍司令官が含まれていた。サダシヴラオは、短気で傲慢な無知な司令官であり、北インドで経験を積んだ上級司令官の助言を無視し、特定の結果を予測できなかったとされている。[126]

マラーター軍は7月14日にアグラに到着した。サダシヴラオはヤムナー川の氾濫を確認し、デリーへの進軍を決意した。マラーター軍はマトゥラから進軍し、7月23日にデリーに到達したが、襲撃を受けた。デリーはマラーター軍の手に落ちたが、城塞は持ちこたえた。7月29日、守備隊の撤退交渉が開始され、ヤクブ・アリーは部下を無傷のままアフマド・シャーの陣営へ撤退することを許可され、8月1日にマラーター軍は砦を占領した。[127] [128] [129]

8月4日、スラージュ・マルとイマード・ウル=ムルクがマラーター軍から離反し、それぞれの持ち場に戻ったことで、マラーター軍は困難に直面し始めた。さらに、マラーター軍は食料と馬の飼料が不足していた。状況は深刻化し、サダシヴラオは手紙の中で、金銭で賄える食料がなく、馬と共にいる兵士たちが断食していると記録している。[130]アフマド・シャーとマラーター軍からの和平交渉も失敗に終わり、双方とも自らの広範な要求を押し通した。[131]

1760年9月末までに、マラーター軍は飢餓に見舞われました。しかしアフマド・シャーはアリーガルに定住して以来、アフガニスタンへの帰還を切望していました。インドを拠点とするアフガン帝国を築くつもりはなかったからです。マラーター軍は10月10日にデリーを出発し、アフマド・シャーはヤムナー川の対岸に軍を展開してこれに対応しました。サダシヴラオは豊富な物資を有するクンジプラを占領しようと考え、10月16日にクンジプラに到着しました。クンジプラの戦いでマラーター軍が勝利し、クンジプラのアフガン総督ナジャバト・カーンとアブドゥス・サマド・カーンが戦死しました。[132] [133]アフマド・シャーはヤムナー川の対岸で足止めされていたため、デリーとクンジプラの守備隊を支援することができませんでした。[134]

クンジュプラ陥落に激怒したアフマド・シャーは、バグパットで洪水に見舞われ、事実上渡河不可能となったヤムナー川の渡河準備を開始した。[135]アフガニスタン軍は10月25日から26日にかけてヤムナー川を渡り、ソニパット近郊でマラーター軍を虐殺した。サンバルカでの別の戦闘で、マラーター軍はパーニパットに陣取っていた陣地まで後退を余儀なくされた。[136] [137] 10月30日、アフマド・シャーはサンバルカに到着し、11月1日にマラーター軍の前に陣取った。[138]

アフマド・シャーはナジブ・ウッダウラを派遣し、デリーからのマラーター軍の物資流入を阻止した。この部隊はデリーのマラーター総督ナロ・シャンカールの軍を撃破した。これに対し、サーシヴラーオはゴヴィンド・パント・ブンデラを派遣し、ローヒラ地方に侵攻させてアフガン軍の物資供給を遮断させた。1万2000の騎兵を率いて進軍したマラーター軍はメーラトまで進軍したが、12月17日、アタイ・カーン率いるアフガン軍1万4000人の攻撃を受け[139]、ゴヴィンドを殺害しマラーター軍を敗走させた。アフガン軍は大量の物資を奪取した[140] [141] 。

その結果、マラーター族はあらゆる補給を断たれ、サダシヴラーオは最後の必死の和平交渉を試みた。アフマド・シャーが適切と考える条件であれば何でも受け入れると約束した。しかし、ナジブ・ウッダウラはこの提案を却下し、アフマド・シャーは和平を拒否した。[142]マラーター軍陣営が飢餓に見舞われると、サダシヴラーオは1月13日に軍事内閣を発足させ、アフガン軍を攻撃した。1月14日、マラーター軍は集結し、アフガン軍陣営への進軍を開始した。[143] [144]戦闘の兵力は資料によって異なる。メータはアフガン軍を79,800人、マラーター軍を85,000人とし、さらに多数の非戦闘員を加えたとしている。アフガン軍には徐々に兵力が流入したのに対し、マラーター軍にはそれがなかったため、戦闘においてマラーター軍が数で圧倒的に劣勢であったことは明らかである。[145]

パーニーパットにおける第三次戦闘の冒頭、イブラヒム・ハーン・ガルディはアフガン軍に向けて大砲を発射した。しかし、大砲を操作していた部隊は全くの未熟で、発砲しても砲弾はアフガン軍の頭上をかすめるだけだった。イブラヒム・ハーンはこの点で自らの失敗を悟り、砲撃を中止し、代わりに部隊を派遣してアフマド・シャー軍のロヒラ軍と交戦した。他のマラーター軍将校たちもイブラヒム・ハーン軍と交戦を試みたが、ロヒラ軍のマスケット銃射撃を受け、マラーター軍は大きな損害を出して撃退された。一方、イブラヒム・ハーン軍はロヒラ軍の騎兵隊に壊滅的な打撃を受け、6個大隊以上が失われ、イブラヒム・ハーン自身も負傷し、マラーター軍左翼は崩壊した。[146] [147] [148]

サダシヴラオはこの間、アフガニスタン中央部への攻撃も指揮したが、両軍の兵力は互角だった。ロヒラ軍は左翼で勝利したものの、アフガニスタン中央部は無防備な状態となり、マラーター軍はアフガニスタン中央部の3列以上を分断し、約3,000人の死傷者を出した。この決定的な瞬間、アフマド・シャーは増援部隊を投入し、右翼に約4,000人のキズルバシュ、アフガニスタン中央に10,000人の兵士を投入した。アフマド・シャーはまた、ザンブラークも派遣し、マラーター軍に多大な損害を与えた。こうして、アフガニスタン軍は全戦線で反撃を開始した。[149] [150]

乱闘の最中、ヴィシュワースラーオは銃弾に倒れた。彼の死の知らせはマラーター陣営中に瞬く間に広まり、マラーターに仕えていた2,000人以上のアフガン人とロヒラ人が脱走した。こうしてマラーター左翼は壊滅し、敗走した。ロヒラ軍が攻撃を開始すると、ホルカルは戦場から逃亡した。こうしてアフガン左翼は中央に陥落し、マラーター右翼はナジブ・ウッダウラによって完全に壊滅した。その後、アフマド・シャーが中央に進軍し、戦闘の最終作戦を指揮した。[151] [152]

サダシヴラオはアフガニスタン中央への攻撃を二度試みたが、大きな損失を被り押し戻された。その後、アフマド・シャーは自身の部族から8000人の援軍を派遣し攻撃を命じたが、サダシヴラオは乱戦の中で戦死した。サダシヴラオの死により、マラーター族の抵抗は完全に消滅し、マラーター族の中央は壊滅した。戦闘から逃げようとしたマラーター族は追撃された。[153] [144]

この戦いでのマラーター族の死傷者は、少ないと7万5千人[154] 、多いと10万人[155] [156]と推定されている。これには、戦闘中に命を落とした3万人以上のマラーター族、退却中に殺害された1万人、行方不明になった1万人が含まれている。戦闘中、5万人のマラーター族の従者が虐殺されたり、奴隷として売られたりした[157]。

.jpg/440px-Coin_of_Ahmad_Shah_Durrani,_minted_in_Shahjahanabad_(Delhi).jpg)

パーニーパットの戦いは、北インドにおけるマラータ王国の勢力の終焉をもたらした。戦いの翌日、アフマド・シャーはコー・イ・ヌールなどの宝石を身に着けてパーニーパット市に入城した。アフガニスタン軍は14歳以上の男性を虐殺し、市の女性と子供を奴隷にした。[158]その後、アフマド・シャーはブー・アリー・シャー・カランダルの墓に巡礼し、7月19日にパーニーパットを発ってデリーに入った。1月29日、正式にレッド・フォートに入城し、シャーの名でホトバが読まれ、貨幣が鋳造された。2か月の休息の後、アフマド・シャーの軍隊は、1年半以上も給与が支払われていなかったため、アフガニスタンへの帰還を要求した。その結果、デリーを略奪した後、彼は3月20日から22日にかけてアフガニスタンへの帰還を開始した。[159] [160] [161]

アフマド・シャーは、シャー・アーラム2世をムガル帝国の王位に就け、ナジーブ・ウッダウラをバクシ(後継者)とし、ジャワン・バフトをシャー・アーラムの後継者として認めることで、インドの情勢を収拾した。デリーはナジーブ・ウッダウラとジャワン・バフトの共同統治に委ねられ、イマード・ウル=ムルクは再び宰相(ワズィール)に就任することを許された。[162]マラーター族との和平協定は締結されなかった。マラーター族のペーシュワーであるバラジ ・バジ・ラーオがパーニパット直後に死去したためである。[163] [164]

アフガニスタンへの帰還途中、アフガニスタン軍はジャッサ・シン・アールワリア率いるシク教徒の攻撃を受け、敗走兵を連行された。シク教徒は主に夜間にアフガニスタン軍の側面を攻撃したが、アフガニスタン軍の砲兵と騎兵の攻撃を避け、激しい戦闘を避けるため距離を保っていた。シク教徒によるビーアス川での奇襲攻撃で、多くのマラーター人捕虜が解放された。 [165]これに対し、アフマド・シャーは毎晩陣地の周囲に防御線を張り巡らせ、ラホールではシク教徒に対する遠征隊を多数派遣し、多くの捕虜と殺害を行った。彼は1761年5月までにアフガニスタンへの帰還を完了した。[161] [166]

第六次インド侵攻(1762年)

アフマド・シャーがインドへの第5次侵攻からアフガニスタンに撤退すると、シク教徒は彼の知事の多くを打ち破り、1761年11月にラホールを陥落させたグジュランワーラでの決定的な戦いも含まれていた。 [167] [168]副官の敗北に激怒したアフマド・シャーは、1762年2月にインドへの第6次侵攻を開始した。[90] [169]

彼は軽騎兵隊を率いてパンジャブを急ぎ進軍し、その知らせはジャンディアラを包囲していたシク教徒たちに届いた。シク教徒たちは包囲を解き撤退したが、マレルコトラのアフガニスタン総督によってその陣地は脅かされた。[170]アフマド・シャーはザイン・カーン・シルヒンディーを含む軍を率いてクプ村でシク教徒たちを捕らえた。ジャッサ・シンとチャラット・シン率いるシク教徒たちは完全に敗北し、ヴァッダ・ガルガラとして知られる虐殺で虐殺された。[171] [172]アフマド・シャーはインド服を着た者を生かしておいてはならず、女性や子供を含む従者はほとんどが殺害された。[168]

クップの戦いの後、アフマド・シャーはアラ・シンが統治するパティアラ州の領土を通って侵攻した。アフマド・シャーはバルナラの要塞を襲撃し、アラ・シンはシャーの前に姿を現し、貢物を納めた。これを受けて、アフマド・シャーはシルヒンドに駐屯した後、3月3日にラホールに帰還した。[173] [174]

ラホールで軍勢を集め、アムリトサルを攻撃した。ヴァイサーキー祭の前日である4月10日に市に到着した。市は略奪され、虐殺が続いた。黄金寺院は破壊され、火薬が撒き散らされ、人々や牛の血が周囲の湖を汚染した。[175] [176]寺院に火薬が撒き散らされている最中、破片がアフマド・シャーの鼻に当たり、生涯にわたる傷を負わせた。[168] [177]

その後、アフマド・シャーはインドの情勢を収拾すべくラホールで休息した。まず、スーク・ジワン・マルの下で独立を宣言していたカシミールへ遠征軍を派遣し、これが成功してカシミールは再征服された。[178] [179]その他の政治的和解も行われ、マラーターとの和平交渉が続けられたほか、インドの諸侯に対しシャー・アーラム2世をムガル帝国皇帝として承認するよう求めた。[180]

1762年4月から5月にかけて、ザイン・ハーンはハルナウルガルでシク教徒に敗れた。夏の間、アフマド・シャーはカラナウルに陣を移した。シク教徒はこれに乗じて、ジャッサ・シンはタラ・シンと共にジャランダル・ドアブに侵攻し、チャラト・シンはラホール北部の地域を略奪した。[181] [182]

1762年10月、アフマド・シャーはアムリトサルで戦闘を行った可能性があるが、これはすべての歴史家によって認められているわけではない。[183] この戦闘は皆既日食の下で行われ、夜まで激しい日食が続いた。アフマド・シャーはラホールに撤退したが、その後戻ってみるとシク教徒も撤退していた。[184]

その後、アフマド・シャーは、安定をもたらすと考えて、ヒンドゥー教徒のカブリー・マールをパンジャーブのドゥッラーニー総督に任命した。カンダハールで蜂起が起きたとの知らせを受け、アフマド・シャーは12月12日にアフガニスタンへの撤退を開始した。[185]進軍中、シャーはラヴィ川のほとりでシク教徒の軍隊を撃破した。[186]侵攻中、夏の暑さで健康状態は著しく悪化し、鼻の負傷にも追い打ちをかけた。[187]

アフマド・シャー・ドゥッラーニーによるカシミール征服

1752年5月、カシミールはアブドゥッラー・ハーン・アラコザイによってアフガニスタンの支配者の帝国に併合された。しかし、アブドゥッラー・ハーンはカシミールに6ヶ月ほど滞在した後、アフガニスタンへ去った。不在の間、彼は親戚のホジャ・キチャクを副官(ナイブ)に任命し、スフ・ジーワン・マルを管理人に任命した。時が経つにつれ、スフ・ジーワンはホジャ・キチャクを投獄し、後にカシミールから追放することで行政を掌握した。全権を掌握した後、スフ・ジーワンはムガル帝国の宮廷で有力な貴族であったイマド・ウルムルク・ガーズィーウッディーンに接触し、ムガル帝国皇帝アラムギル2世の下で正式にカシミールのラジャに任命されるよう交渉した。皇帝の承認を得て、スフ・ジーワンは正式にラジャとなった。[188]

統治者として、スフ・ジワンは公正で慈悲深い人物でした。宗教による差別をせず、特に貧困層への慈善活動で知られていました。また、カシミール出身のイスラム教徒、アブール・ハサン・バンデイを首相に任命しました。イスラム教の聖者の霊廟やカシミールの美しい庭園の修復と維持に特に力を入れました。公務に加え、200人のイスラム教徒に毎日食事が行き渡るよう自ら手配しました。毎月12日と15日には、人々に調理済みの食事が配給されるよう手配しました。特に放浪の聖者(ダルヴェーシュ)や物乞いには寛大で、援助を与えました。学問を愛する彼の姿勢は、学者や詩人の庇護にも表れていました。毎週、カシミール各地から詩人が集まり、作品を朗読する集会を主催しました。彼はまた、カシミールの新たな歴史記録の編纂を主導し、この地域で最も著名な詩人や学者からなるチームをこのプロジェクトに任命した。この歴史委員会の委員長にはムハンマド・タウフィクが選ばれ、他にムハンマド・アリー・カーン・マティン、ミルザ・カランダール、ムハンマド・アミン・カーンといった著名なメンバーが参加した。[188]

効果的かつ慈悲深い統治にもかかわらず、スフ・ジワンの行動はアフガニスタンの支配者の怒りを買った。アフガニスタンが任命した知事を解任し、代わりにムガル皇帝に忠誠を誓ったため、彼はアフガニスタンの権威に直接挑戦した。彼は貨幣の鋳造とフトバ(金曜説教)の朗読をアフガニスタンの支配者ではなくムガル皇帝の名で行うよう命じた。これに対し、アフガニスタンのシャーは彼を解任することを決定し、ヌールッディーン・バメーゼイをカシミールの新しい知事に任命した。成功を確実にするため、バメーゼイはジャンムーのラージャー・ランジート・デーヴの支援を求めた。アフガニスタンの大臣シャー・ワリー・カーンは、まず息子のハジ・ナワーブ・カーンをラージャーの説得に派遣したが、ランジート・デーヴは躊躇した。そこで大臣は次男のシェール・ムハンマド・カーンを派遣し、シェールはランジート・デーヴにアフガニスタンの支配者の好意を保証した。この言葉にランジート・デオは納得し、ラホールへ赴いた。アフガニスタン国王はデオを歓迎し、立派なローブを授け、カシミール戦役への協力を要請した。ランジート・デヴはこれに同意し、息子のブラージ・デヴにアフガニスタン軍を率いてカシミール渓谷へ進軍するよう命じた。[188]

一方、スフ・ジワンは戦闘準備を整えていた。彼は侵攻してくるアフガニスタン軍とドグラ軍に対抗するため、峠の防備を強化した。しかし、彼の努力もむなしく、3000人から4000人のアフガニスタン兵とジャンムー軍からなる連合軍は、トサ・マイダン峠を越えてカシミールに侵入することに成功した。両軍はデス県のチラ・オダルで激突したが、スフ・ジワンの軍は強力な抵抗を見せることができなかった。彼の主要指揮官の一人であり、近親者のバフト・マルは戦場を放棄して逃亡し、スフ・ジワンは絶望的な状況に陥った。他に選択肢がないと悟った彼も逃亡を試みたが、製粉業者に捕らえられ、ヌールッディーンに引き渡された。罰としてヌールッディーンはその目を潰し、アフガニスタン国王のもとへ送り、最終的に国王は彼の処刑を命じた。ラージャ・ランジート・デヴの援助を称え、アフガニスタン国王は彼にカシミール産の米6万ロバを毎年褒賞として与えた。こうしてヌールッディーン・バメーゼイは渓谷の新たな統治者に任命された。[188]

第7次インド侵攻(1764~1765年)

6度目の侵攻後、アフガニスタンに戻ったシク教徒たちはラホールを再占領し、シャーの知事を追い払い、カスールを略奪した。シク教徒たちはこの勝利に続き、ジャランダル・ドアブを制圧し、1763年11月にはシアルコートでジャハーン・ハーンに大敗を喫した。シク教徒たちは攻撃を続け、マラーコトラとモリンダの都市を略奪し、シルヒンドで別のアフガン軍を破り、ザイン・ハーン・シルヒンディを殺害した。この勝利により、シク教徒たちはロータスを占領し、ムルターンを略奪し、遠征の終わりにはデラジャートまで進軍した。 [189] [190] [185]

この惨事を知ったアフマド・シャーはジハードを宣言し、家臣のナーシル・ハーンを招いてパンジャーブへ進軍させた。[185] 1764年10月に作戦を開始し、[90] 12月に1万8000人の軍勢を率いてエミナバードに到着した。さらにナーシル・ハーンが1万2000人の兵を率いて援軍を派遣した。連合軍はラホールへ進軍したが、市街地近郊で偵察隊がシク教徒の奇襲を受け、両軍とも撤退を余儀なくされた。[191] [192]

アフマド・シャーはその後、軍を率いてアムリトサルへ進軍し、三度目の略奪を行った後、ラホールへ帰還した。[185]激戦でシク教徒を捕らえることができなかったことに苛立ちを覚えたアフマド・シャーは、軍を率いてジャランダル・ドアブを通過し、そこに住むシク教徒の家屋や農場を破壊し、軍の物資を蓄えた。アフガニスタン軍はジャンディアラ、バタラ、ディナ・ナガルへと進軍し、シク教徒との幾度もの戦闘を繰り広げたが、いずれも不利な結果に終わるか、撃退に多大な労力を要した。アフガニスタン軍の進撃によって、この地域全体が破壊された。[193] [194]

ジャランダル・ドアブでの別の戦闘でシク教徒が追い払われた後、アフガニスタン軍はサトレジ川を渡り、ルパール・ガートでシク教徒軍による荷物列車襲撃を撃退した。 1765年2月末にクンジプラに到着したアフマド・シャーは、夏の暑さとモンスーン期の雨を恐れた将軍たちからアフガニスタンへの帰還を懇願されたが、翌年の冬に帰還することを提案した。[195] [196]

アフガニスタンへの帰還に際し、アフマド・シャーは、彼に服従していたシク教徒のアラ・シンにシルヒンドを授けた。アラ・シンは他の知事と同様に貢物を納め、年間35万ルピーの補助金を支払った。この任命はシク教徒の分裂を招くとも考えられていた。後にこの判断は功を奏し、アラ・シンはハリ・シン・ディロン率いるダル・カルサの攻撃を撃退し、彼も殺害した。[197]

サトレジ川を渡った後、アフガニスタン軍はシク教徒に包囲され、激しい戦闘となり、日が暮れると両軍とも撤退した。2日目にはシク教徒の部隊がアフガニスタン軍の後方を攻撃しようとしたが、撃退され、シク教徒は大きな損害を受けた。3日目の小競り合いでは、シク教徒はヌルマハルでヒットアンドラン戦術を継続し、4日目にはカプールターラ付近で戦闘が行われ、アフガニスタン軍は大きな損害を受けた。7日目にはビーアス川で最後の戦いが行われ、シク教徒は敗走し追撃された。[198]アフマド・シャーは3月末までにアフガニスタンへの帰還を終えたが、チェナブ川を渡る際に大きな損害を受けた。[199]ある著述家は、アフガニスタン軍はこの渡河で、アフマド・シャーがシク教徒と戦ったすべての戦闘よりも多くの損害を被ったと書いている。[77]

第8次インド侵攻(1766年~1767年)

1765年3月にアフガニスタンに戻ると、シク教徒たちはラホールを再占領し、シャーの統治者を追放した。その結果、アフマド・シャーはインドへの第8次侵攻の準備を始めた。彼はまた、イギリスによって退位させられるまでベンガルの元統治者であったミール・カシムのワキール(従者)から招聘されていた可能性もある。しかし、シャー・ワリー・ハーンはクライヴ卿に書簡を送り、侵攻の標的はシク教徒であることを明言した。[200] [201]

1766年11月、アフマド・シャーは侵攻を開始した。[202] 12月、アトックでインダス川を渡り、ロータス近郊のベギーでバラム・シン率いるシク教徒軍を破った。アフガニスタン軍は進撃を続け、 12月14日にグジャラートに陣取った。この地には多くのイスラム教徒の支配者がいた。その後、アフマド・シャーはジェルム川の対岸でシク教徒による抵抗を再び阻止し、グインケまで進撃を続け、そこの砦にいたシク教徒の部隊を破り、エミナバードまで到達した。[203] [204]

シャーは12月22日にラホールに到着したが、シク教徒が既に街を放棄していた。アフガニスタン軍が街を占領する中、アフマド・シャーは1,500人の部隊をシルヒンドに向けて派遣した。チャラート・シング率いるシク教徒はラホール近郊で2万人の軍勢を集結させ、これに対しアフマド・シャーは5万人の軍勢を編成し、ジャハーン・ハーンをアムリトサルに向けて派遣してシク教徒を撤退させた。その後、アフマド・シャーは28日にアムリトサル南東のファタハバードに入城した。[205]

_on_horseback_in_a_jungle_armed_with_a_lance_or_spear,_kattar_(Indic_push_dagger),_dhal_shield,_and_bow_and_arrow.jpg/440px-thumbnail.jpg)

その後、シク教徒たちはラホールでシャーの荷物列車を襲撃したが、1767年1月1日にアフマド・シャーが接近すると撤退した。アフマド・シャーはシク教徒に和平を申し出た。代わりに北インドへ進軍し、戦場で戦うことを避けるため領土を分割することを提案した。シク教徒たちはすべての申し出を拒否し、1月17日にアムリトサルでジャハーン・ハーンを破った。アフマド・シャーはすぐに救援に駆けつけ、シク教徒たちを攻撃して敗走させ、アムリトサルを破壊した。この間、アフガニスタンの荷物列車も襲撃を受けたが、ナーシル・ハーンはシク教徒軍を撃破し追撃した。[206] [207]

この後、アフマド・シャーはビーアス川を渡り、ナジブ・ウッダウラをはじめとする多くのサルダルや、ミール・カシム、ジャート族、ジャイプールのワキールらを迎え入れた。[208]侵攻が始まった当初、アフマド・シャーは忠誠を誓ったインドの首長たちが自らに敬意を表しに来なかったことに驚き激怒した。イギリスはまた、デリーの東方への進軍を恐れ、ムガル帝国の皇帝 シャー・アーラムと宰相 シュジャー・ウッダウラにシャーへの援助を控えさせた。イギリスはまた、マラータ族、ローヒラ族、ジャート族にアフマド・シャーに対抗する連合を結成するよう促し、イギリスの援助を確約した。しかし、パーニーパットでの勝利以降、アフマド・シャーはインドで無敵とみなされ、多くの首長が彼を恐れた。[209]

アフマド・シャーはヌルマハルへの進軍を続け、マチワラに到達したが、そこでシク教徒の攻撃を受け、妨害された。シャーはシク教徒の追撃を試みたが無駄に終わり、ナーシル・カーンは壊滅的な打撃を受けた。アフガニスタン軍は進軍を続け、3月18日にアンバラ南部のイスマイラーバードに到着した。そこからアフマド・シャーはデリーへの進軍を宣言したが、ナジブ・ウッダウラはシャーの到着とともに地方の人々は逃げ出すだろうと反対した。シク教徒がシャー軍の後方にも攻撃を仕掛けていたため、アフマド・シャーは撤退し、シク教徒への攻撃に集中することを選択した。[210]

シルヒンドに撤退した後、アフマド・シャーは1ヶ月にわたりシク教徒に対する数々の遠征を組織し、マニ・マジュラのシク教徒の大軍は敗北し、多くの捕虜が出た。一方、シク教の聖地であるキラトプルとアナンドプルは略奪された。この間、シク教徒の勢力はナジブ・ウッダウラの領土を襲撃し始め、 5月14日にはメーラトを襲撃した。アフマド・シャーはジャハーン・カーンを派遣し、カーンは3日間で約300キロメートルを強行軍で進軍し、メーラトでシク教徒を破って帰還した。[211] [212]

夏の暑さが耐え難くなり、モンスーンシーズンが近づくと、アフマド・シャーはラホールからアフガニスタンへ急ぎ撤退した。彼が撤退すると、ラホールはすぐにシク教徒に占領された。[213] [214]

第9次インド侵攻(1768年~1769年)

1768年後半、アフマド・シャーはインドへの第9次侵攻を試みた。[90]彼の軍はジェルム川まで進軍したが、シク教徒は後退し、四方八方から攻撃を仕掛けた。戦利品は得られず、アフガニスタン軍内部で内紛が勃発し、完全撤退を余儀なくされた。ペシャワールとカブールの間から撤退するにつれ、軍の分裂は拡大し、陣営は略奪され、多くの死者が出た。[215]これは、その後の3回の侵攻を除き、アフマド・シャーによる最後のインド侵攻となった。[216]

インドへの第10次、第11次、および第12次侵攻の試み(1769年~1771年)

1769年後半から1771年秋にかけて、アフマド・シャーはさらに3度インド侵攻を試みた。1769年12月、ペシャワールへ進軍したが、デリーへの到達方法が分からず、カンダハールへ撤退した。1770年6月、アフマド・シャーは再びペシャワールへ進軍し、インド侵攻を計画した。しかし、シク教徒と戦う意志が固まらず、再び撤退した。1771年8月、アフマド・シャーはインド侵攻を計画し、冬にアフマド・シャーが侵攻するという強い噂が流れた。しかし、これは事実ではなく、バーカーはシク教徒の反対によりアフマド・シャーはインダス川を渡らないだろうと述べている。[217]

アブダリの死

アブダリは1772年10月16日、カブールでの乗馬中、あるいはアムリトサルの黄金寺院の破壊中に負傷し、スレイマン山脈のトバ・マル(またはトバ・マルフ、現在のアフガニスタンのマルフ)で亡くなった。 [218] [219] [220] [221] [222]

-

ラクナウで描かれたアフマド・シャー・アブダリの細密画、1820年頃

-

マラーターとシーク教徒、ジュリオ・フェラーリオ作、「衣装アンチコ・エ・モデルノ」より、フィレンツェ、1824年

参照

参考文献

- ^ Singh, Kulwant (2012年7月15日). 「社会 - 襲撃者への襲撃 - 18世紀のシク教徒の戦士たちはゲリラ戦術を採用した。彼らはナディル・シャーとアフマド・シャー・アブダリのアフガニスタン軍の侵攻に対し、略奪と奴隷解放によって強固な抵抗を示した」。サンデー・トリビューン - スペクトラム (www.tribuneindia.com) . 2020年12月4日閲覧。

- ^ ベッツ、ヴァネッサ、ヴィクトリア・マカロック (2013). 『インド:北部』 バース、イギリス: フットプリント. p. 146. ISBN 978-1-907263-74-3. OCLC 881063949。

- ^ バンサル、ボビー・シン(2015年)「第5章 北西国境」『シク帝国の残滓:インドとパキスタンのシク教の歴史的建造物』ニューデリー:ヘイ・ハウス・パブリッシャーズ・インディア、ISBN 978-93-84544-89-8. OCLC 934672669.

- ^ トム・ランスフォード編 (2017). 『アフガニスタンの戦争:18世紀ドゥッラーニー王朝から21世紀まで』 サンタバーバラ、カリフォルニア州: ABC-CLIO. p. 21. ISBN 978-1-59884-759-8. OCLC 952980822.

- ^ Lee 2022、141頁。

- ^ ミシュラ、パティット・パバン(2024年10月20日)。『時空間百科事典:伝記、文化、宗教』ケンブリッジ・スカラーズ・パブリッシング、154ページ。ISBN 978-1-0364-1367-5。

- ^ サルカー1964年、262ページ。

- ^ メータ2005、248-249ページ。

- ^ グプタ 1961、69ページ。

- ^ abcdefg シン、1959 年、40–43 ページ。

- ^ abcdefghi グプタ、ハリ(1944年)『後期ムガル帝国におけるパンジャブ史研究 1707年から1793年』ミネルヴァ書房、 64~ 69頁。

- ^ サルカー1964年、118~121頁。

- ^ abcd Singh, Surinder (1985). 『ラホールのムガル帝国統治1581年から1751年:行政構造と実践に関する研究』パンジャビ大学、チャンディーガル、 311–315頁。

- ^ ab Lee, Johnathan (2022). アフガニスタン 1260年から現在までの歴史. Reaktion Books. pp. 118– 120. ISBN 978-178914-0101。

- ^ ab Sarkar 1964、126–128ページ。

- ^ abcdefghijk Singh, Surinder. ムガル帝国のラホールにおける1581年から1751年までの行政構造と実践に関する研究. pp. 321– 325.

- ^ abcdef リー、ジョナサン. アフガニスタン 1260年から現在までの歴史. pp. 119– 122.

- ^ abcdef シン、ガンダ (2023 年 10 月 4 日)。アフマド・シャー・ドゥッラーニー。アジア出版社、ボンベイ。43~ 47ページ 。

- ^ abcde グプタ、ハリ (2023 年 10 月 4 日)。 1707 年から 1793 年までのパンジャブの後期ムガル帝国史の研究。69 ~ 72 ページ。

- ^ abcd Sarkar 1964、128–131 ページ。

- ^ abcdefghijklmnopqr シン、ガンダ (2023 年 10 月 4 日)。アーメド・シャー・ドゥッラーニー。アジア出版社、ボンベイ。48~ 51ページ 。

- ^ abc Gupta, Hari (2023年10月4日). 後期ムガル帝国史研究. pp. 162– 165.

- ^ abcdef シン、ガンダ (2023 年 10 月 4 日)。アフマド・シャー・ドゥッラーニー。アジア出版社、ボンベイ。51~ 53ページ 。

- ^グプタ、ハリ・ラム ( 1978)[1937]『シク教の歴史:シク教連合の発展(1707-1769)』(第3版)。ムンシラム・モティラル出版社。p.85。ISBN 978-8121502481。

- ^ イスラムの歴史、509ページ、 Googleブックス

- ^ abcd Mehta 2005、251ページ。

- ^ ガンジー、ラジモハン(2013年9月14日)。『パンジャブ:アウラングゼーブからマウントバッテンまでの歴史』アレフブック社。ISBN 9789383064410. 2015年8月21日閲覧。 [リンク切れ]

- ^ ガンジー、ラジモハン(2013年9月14日)。『パンジャブ:アウラングゼーブからマウントバッテンまでの歴史』アレフブック社。ISBN 9789383064410。[永久リンク切れ]

- ^ ノエル・カリミ 1997年、111ページ。 sfn error: no target: CITEREFNoelle-Karimi1997 (help)

- ^ Lee 2022、122頁。

- ^ abc Lee 2022、123頁。

- ^ ノエル・カリミ 2014年、111頁。 sfn error: no target: CITEREFNoelle-Karimi2014 (help)

- ^ シン1959年、80ページ。

- ^ シン1959年、101ページ。

- ^ シン1959、101-106ページ。

- ^ グプタ 1978、109ページ。

- ^ シン1959、106-110ページ。

- ^ サルカー1964年、269-270ページ。

- ^ メータ2005、252-253ページ。

- ^ シン1959、119-123ページ。

- ^ パーム、RK(1969年)『カシミールにおけるイスラム支配の歴史 1320-1819』ピープルズ出版社、 348-349頁。

- ^ グプタ 1976、169ページ。 sfn error: no target: CITEREFGupta1976 (help)

- ^ グプタ 1978、123-128ページ。

- ^ abc Gupta 1961、81ページ。

- ^ シン1959、148-151ページ。

- ^ グプタ1961、326ページ。

- ^ abcd Lee 2019、124頁。 sfn error: no target: CITEREFLee2019 (help)

- ^ グプタ、ハリ・ラム (1961).マラーターとパーニーパット。パンジャブ大学。 p. 80.

- ^ シン1959年、153ページ。

- ^ メータ2005年、223頁。

- ^ シン1959年、158ページ。

- ^ バルーア、プラディープ(2005年1月1日)『南アジアにおける国家の戦争』ネブラスカ大学出版局、55ページ。ISBN 978-0-8032-1344-9。

- ^ シン1959年、163ページ。

- ^ グプタ 1978、129ページ。

- ^ シン1959年、164ページ。

- ^ abcd Mehta 2005、254ページ。

- ^ メータ2005、226ページ。

- ^ サーカール、ジャドゥナス卿 (1971)。 1754~1771年(パーニパット)。 3D版1966年、1971年印刷。オリエント・ロングマン。89~ 90ページ 。

- ^ グプタ1961、326-327ページ。

- ^ グプタ1961、327ページ。

- ^ シン1959年、165ページ。

- ^ シン1959年、166ページ。

- ^ グプタ 1961、83-84ページ。

- ^ ab Gupta 1961、p.85-86。

- ^ シン1959、175-176ページ。

- ^ グプタ 1961、84ページ。

- ^ ab Lee 2019、125頁。 sfn error: no target: CITEREFLee2019 (help)

- ^ シン1959、176-178ページ。

- ^ グプタ 1961、85-87ページ。

- ^ サルカー1971、119ページ。

- ^ シン1959、179ページ。

- ^ グプタ 1961、88ページ。

- ^ シン1959、176-177ページ。

- ^ シン1959、180-189ページ。

- ^ グプタ 1961、p.89-91。

- ^ Lee 2019、125-126頁。 sfn error: no target: CITEREFLee2019 (help)

- ^ ab Lee 2019、130頁。 sfn error: no target: CITEREFLee2019 (help)

- ^ ab Singh 1959、186ページ。

- ^ abcde Lee 2019、126頁。 sfn error: no target: CITEREFLee2019 (help)

- ^ バルア 2005年、55ページ。

- ^ abc Mehta 2005、256ページ。

- ^ ab Gupta 1961、p.91-92。

- ^ グプタ 1961、92-93ページ。

- ^ メータ2005、255-256ページ。

- ^ グプタ 1961、93ページ。

- ^ グプタ 1961、93-94ページ。

- ^ シン1959、200-203ページ。

- ^ グプタ 1961、94-96ページ。

- ^ シン1959、205-206ページ。

- ^ abcd ノエル・カリミ 2014、p. 112. sfn error: no target: CITEREFNoelle-Karimi2014 (help)

- ^ グプタ 1961、121ページ。

- ^ Lee 2019、126-127頁。 sfn error: no target: CITEREFLee2019 (help)

- ^ シン1959、221-225ページ。

- ^ メータ2005、263-264ページ。

- ^ メータ2005年、264ページ。

- ^ シン1959、225-226ページ。

- ^ メータ2005、264-265ページ。

- ^ グプタ 1961、124ページ。

- ^ シン1959、226-227ページ。

- ^ メータ2005年、265ページ。

- ^ グプタ 1961、125-126ページ。

- ^ メータ2005年、266ページ。

- ^ シン1959、228ページ。

- ^ サルカー1971、218ページ。

- ^ ab Mehta 2005、p.266-267。

- ^ ab Singh 1959、228-229ページ。

- ^ ab Gupta 1961、p.126-127。

- ^ シン1959、231ページ。

- ^ グプタ 1961、129ページ。

- ^ ab Lee 2019、127頁。 sfn error: no target: CITEREFLee2019 (help)

- ^ グプタ 1961、128-129ページ。

- ^ シン1959、230-231ページ。

- ^ メータ2005、267-269頁。

- ^ グプタ 1961、130-131ページ。

- ^ メータ2005年、270ページ。

- ^ サルカー1971、227ページ。

- ^ メータ2005、271-272ページ。

- ^ シン1959、234-235ページ。

- ^ サルカー1971、228-229ページ。

- ^ グプタ 1961、131-132ページ。

- ^ サルカー1971、229-230ページ。

- ^ グプタ 1961、132ページ。

- ^ メータ2005、272-273ページ。

- ^ シン1959、237-240ページ。

- ^ グプタ 1961、133-143ページ。

- ^ グプタ 1961、147-150ページ。

- ^ グプタ 1961、153-154ページ。

- ^ メータ2005、274-275ページ。

- ^ サルカー1971、252-255ページ。

- ^ グプタ 1961、155-158ページ。

- ^ メータ2005、275-276ページ。

- ^ グプタ 1961、164-167ページ。

- ^ メータ2005、277-278頁。

- ^ サルカー1971、282ページ。

- ^ グプタ 1978、182ページ。

- ^ グプタ 1961、168-169ページ。

- ^ メータ2005年、278ページ。

- ^ サルカー1971、284ページ。

- ^ サルカー1971、312ページ。

- ^ グプタ 1978、183ページ。

- ^ シン1959、253ページ。

- ^ サルカー1971、316-317ページ。

- ^ メータ2005年、283ページ。

- ^ ab Gupta 1978、184ページ。

- ^ メータ2005年、280頁。

- ^ メータ2005年、286ページ。

- ^ シン1959、257ページ。

- ^ サルカー1971、328-333ページ。

- ^ メータ2005、286-289頁。

- ^ サルカー1971、333-336ページ。

- ^ メータ2005年、290-292頁。

- ^ サルカー1971、341ページ。

- ^ メータ2005、292-294頁。

- ^ メータ2005年、294ページ。

- ^ バーナード、トレバー、ハート、マリー・ウレマーレ (2024). 『オックスフォード七年戦争ハンドブック』オックスフォード大学出版局. p. 334. ISBN 978-0-19-762260-5。

- ^ サルデサイ、DR (2018 年 5 月 4 日)。インド:決定的な歴史。ラウトレッジ。 p. 194.ISBN 978-0-429-96842-6。

- ^ ロイ・カウシク(2004年)『インドの歴史的戦い:アレクサンダー大王からカルギルまで』オリエント・ブラックスワン社、93頁。ISBN 978-81-7824-109-8。

- ^ Lee 2019、127-128頁。 sfn error: no target: CITEREFLee2019 (help)

- ^ メータ2005、298-302ページ。

- ^ サルカー1971、375-376ページ。

- ^ ab Gupta 1978、185ページ。

- ^ メータ2005、299-300ページ。

- ^ シン1959、261-262ページ。

- ^ サルカー1971、378-381ページ。

- ^ メータ 2005、302ページ。

- ^ シン1959、264ページ。

- ^ メータ 2005、303ページ。

- ^ abc Lee 2019、128頁。 sfn error: no target: CITEREFLee2019 (help)

- ^ グプタ 1978、187ページ。

- ^ シン1959、277ページ。

- ^ サルカー1964年、483-486頁。

- ^ グプタ1978年、188-191ページ。

- ^ シン1959、280-281ページ。

- ^ サルカー1964年、486ページ。

- ^ グプタ1978年、192ページ。

- ^ サルカー1964年、487ページ。

- ^ シン1959、281-282ページ。

- ^ シン1959、283-284ページ。

- ^ グプタ1978、193-194ページ。

- ^ サルカー1964年、487-489頁。

- ^ シン1959、285-286ページ。

- ^ サルカー1964年、490-491頁。

- ^ シン1977年、148ページ。 sfn error: no target: CITEREFSingh1977 (help)

- ^ シン1959、286-287ページ。

- ^ abcd Lee 2019、129頁。 sfn error: no target: CITEREFLee2019 (help)

- ^ グプタ1978、194-195ページ。

- ^ シン1959年、288ページ。

- ^ abcd シン、1959 年、283–285 ページ。

- ^ グプタ1978、195-214ページ。

- ^ シン1959、289-295ページ。

- ^ グプタ1978、215-216ページ。

- ^ シン1959、298-299ページ。

- ^ グプタ1978、216-217ページ。

- ^ シン1959、299-300ページ。

- ^ グプタ1978、217-219ページ。

- ^ シン1959、300-301ページ。

- ^ グプタ1978、219-220ページ。

- ^ グプタ1978、221-224ページ。

- ^ シン1959、306-308ページ。

- ^ シン1959、307-308ページ。

- ^ グプタ 1978、227-237ページ。

- ^ ノエル・カリミ 1997年、112ページ。 sfn error: no target: CITEREFNoelle-Karimi1997 (help)

- ^ グプタ1978、237-238ページ。

- ^ シン1959年、311ページ。

- ^ グプタ1978、238-239ページ。

- ^ グプタ1978、239-241ページ。

- ^ シン1959、312-313ページ。

- ^ グプタ1978年、241ページ。

- ^ シン1959、315ページ。

- ^ グプタ 1978、242-243ページ。

- ^ グプタ 1978、245-246ページ。

- ^ シン1959、317ページ。

- ^ グプタ 1978、246ページ。

- ^ シン1959、318ページ。

- ^ グプタ1978年、249ページ。

- ^ シン1959年、320ページ。

- ^ グプタ 1978、249-250ページ。

- ^ 「アドバンス」。アドバンス誌。27ページ。インド、パンジャブ州:パンジャブ州政府広報部。1978年

。黄金寺院が破壊されていた際、レンガが滑ってアフマド・シャー・アブダリの鼻に当たり、傷を負わせた。

- ^ カウル、ダルジート (2006)。シュリ・ハリマンダル・サーヒブ:目に見えない至高の目に見える体。 PCジェイン、ラジビル・シン。ニューデリー:プラカシュ・ブックス。 p. 58.ISBN 81-7234-056-7OCLC 70168181 。...

寺院の構造は非常に強く吹き飛ばされ、その破片は戦車の土手まで到達し、吹き飛んだレンガがアブダリの鼻に当たった...

- ^ ガンジー、スルジット・シン(1980年)。『シク教徒の主権闘争』。インド、パンジャブ州:グル・ダス・カプール出版。469頁。

その結果、1762年4月10日、飛んできたレンガの破片が彼の鼻を負傷し、その傷は1772年10月16日、アフガニスタンのスーレイマン丘陵のトバ・マールで彼が亡くなるまで、治らない化膿した傷のままだった。

- ^ サグー、デビンダー・シン(2018年)『シク教徒の戦闘戦術と戦法』 Notion Press. ISBN 9781642490060その後数年、

アブダリの顔は飛んできたレンガで鼻に負った傷のせいで醜く変貌しました。それを隠すため、彼は銀の鼻を作ったのです。神の定めにより、彼の鼻、喉、そして脳にはウジがわき起こりました。そのため、食べ物を飲み込むのが困難になり、ウジは喉に滑り落ちていきました。介添人たちはスプーンでミルクを与えようとしましたが、ウジはスプーンにくっついて鼻から落ちてしまいました。彼の容態は悪化し、1772年10月16日の夜、スイルマン丘陵のトバ・マルフで悲惨な最期を遂げました。

- ^ アリクザイ、ハミド・ワヘド(2013年)。『アフガニスタン簡潔史 全25巻:第14巻』。トラフォード出版。206ページ。ISBN 978-1-4907-1442-4OCLC 1152292936。 1772年、

ハリマンダル・サーヒブが火薬で破壊された際に飛んできたレンガの破片によって鼻にできたとされる癌性の傷でアフマド・シャーが亡くなったとき...

参考文献

- コーリ、スリンダー・シン(1990年)『シーク教徒とシーク教』アトランティック出版社、ISBN 9788171160938。

- メータ、ジャスワント・ラール(2005年1月)『インド近代史上級研究 1707-1813』スターリング出版社、ISBN 9781932705546。

- サルカール、ジャドゥナート(1964年)『ムガル帝国の崩壊』第1巻、オリエント・ロングマン社

- シン、ガンダ(1959年)『近代アフガニスタンの父、アフマド・シャー・ドゥッラーニー』アジア出版社。

- シン、クシュワント( 2004年10月11日)『シク教徒の歴史:1469-1838』(第2版)オックスフォード大学出版局。ISBN 978-0-19-567308-1。

.jpg/440px-Coat_of_arms_emblem_of_Kalsia_State_(1763–1948).jpg)

.jpg/440px-Seal_of_Alamgir_II_from_a_firman_(cropped).jpg)

_painted_in_Lucknow,_ca.1820.jpg/440px-Miniature_painting_of_Ahmad_Shah_Abdali_(also_known_as_Ahmad_Shah_Durrani)_painted_in_Lucknow,_ca.1820.jpg)