コンプトン散乱

| 光と物質の相互作用 |

|---|

|

| 低エネルギー現象: |

| 光電効果 |

| 中間エネルギー現象 |

| トムソン散乱 |

| コンプトン散乱 |

| 高エネルギー現象: |

| 対生成 |

| 光崩壊 |

| 光核分裂 |

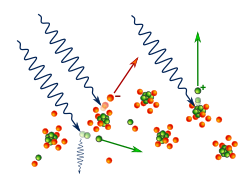

コンプトン散乱(またはコンプトン効果)は、高周波光子が荷電粒子(通常は電子)との相互作用によって散乱する量子理論です。具体的には、光子が緩く結合した電子と相互作用すると、原子または分子の 価電子殻から電子が放出されます

この効果は、1923年にアーサー・ホリー・コンプトンが軽元素によるX線の散乱を研究中に発見し、1927年にノーベル物理学賞を受賞しました。コンプトン効果は、当時の支配的な古典理論から大きく逸脱し、特殊相対性理論と量子力学の両方を用いて高周波光子と荷電粒子の相互作用を説明しました。

光子は、原子レベル(例えば光電効果やレイリー散乱)、原子核、あるいは電子のみと相互作用する。電子レベルでは、対生成とコンプトン効果が発生する。 [ 1 ]高周波光子が荷電粒子との相互作用によって散乱すると、光子のエネルギーが減少し、その結果波長が長くなる。この衝突に対する波長とエネルギーのトレードオフがコンプトン効果である。エネルギー保存則により、光子が失うエネルギーは反跳粒子(このような電子は「コンプトン反跳電子」と呼ばれる)に移される。

これは、反跳粒子が最初に光子よりも多くのエネルギーを持っていた場合、逆の現象が起こることを意味します。これは逆コンプトン散乱と呼ばれ、散乱した光子のエネルギーが増加します。

はじめに

コンプトンの最初の実験(図1参照)では、X線光子のエネルギー(≈ 17 keV)は原子電子の結合エネルギーよりも大幅に大きかったため、電子は散乱後に自由であるものとして扱うことができました。光の波長が変化する量はコンプトンシフトと呼ばれます。原子核からのコンプトン散乱は存在しますが、[ 3 ]コンプトン散乱は通常、原子の電子のみが関与する相互作用を指します。コンプトン効果は、1923年にセントルイスのワシントン大学でアーサー・ホリー・コンプトンによって観察され、その後数年間、大学院生のYH Wooによってさらに検証されました。コンプトンはこの発見により1927年のノーベル物理学賞を受賞しました。

この効果は、光が純粋に波動現象として説明できないことを示す点で重要である。[ 4 ]トムソン散乱は、荷電粒子によって散乱される電磁波の古典的理論であるが、低強度での波長のシフトを説明できない。古典的には、電場が荷電粒子を相対論的な速度まで加速するのに十分な強度の光は、放射圧反跳とそれに伴う散乱光のドップラーシフトを引き起こすが[ 5 ] 、この効果は波長にかかわらず十分に低い光強度では任意に小さくなる。したがって、低強度コンプトン散乱を説明するには、光は粒子で構成されているかのように振舞わなければならない。あるいは、電子を自由電子として扱えるという仮定は無効であり、実質的に無限の電子質量が原子核の質量に等しくなる(例えば、以下のX線弾性散乱に関するコメントを参照、この効果による)。コンプトンの実験により、物理学者たちは、光を粒子状の物体(光子と呼ばれる量子)の流れとして扱うことができ、そのエネルギーは光波の周波数に比例することを確信した。

図2に示すように、電子と光子の相互作用により、電子はエネルギーの一部を受け取り(反跳)、残りのエネルギーを持つ光子が元の方向とは異なる方向に放出されます。そのため、系全体の運動量も保存されます。散乱された光子がまだ十分なエネルギーを保持している場合、このプロセスが繰り返されます。この場合、電子は自由電子、つまり緩く束縛されている電子として扱われます。ボーテとガイガー、そしてコンプトンとサイモンによる個々のコンプトン散乱過程における運動量保存の実験的検証は、BKS理論を反証する上で重要な役割を果たしました。

コンプトン散乱は一般に非弾性散乱と呼ばれる。これは、低エネルギー極限で起こるより一般的なトムソン散乱とは異なり、コンプトン散乱における散乱光子のエネルギーが入射光子のエネルギーより低いためである。[ 6 ] [ 7 ]電子は通常原子に弱く結合しているため、散乱はポテンシャル井戸内の電子の観点から、または小さなイオン化エネルギーを持つ原子として見ることができる。前者の観点では、入射光子のエネルギーは反跳粒子に伝達されるが、運動エネルギーとしてのみである。電子は内部エネルギーを獲得せず、それぞれの質量は同じままであり、弾性衝突の特徴である。この観点からは、電子の内部状態は散乱プロセス中に変化しないため、コンプトン散乱は弾性散乱と見なすことができる。後者の観点では、原子の状態が変化し、非弾性衝突を構成する。コンプトン散乱が弾性的であるか非弾性的であるかは、使用されている観点と状況によって異なります。

コンプトン散乱は、光子が物質と相互作用する際に生じる4つの競合する過程の一つです。可視光から軟X線までに相当する数eVから数keVのエネルギーでは、光子は完全に吸収され、そのエネルギーによってホスト原子から電子が放出されます。この過程は光電効果として知られています。高エネルギー光子は1.022 MeV以上のエネルギーの光子は原子核に衝突して電子と陽電子を形成し、対生成と呼ばれるプロセスを引き起こします。さらに高いエネルギーの光子(少なくとも1.670 MeV(関与する原子核によって異なる)の高エネルギー電子は、光崩壊と呼ばれるプロセスによって核子またはアルファ粒子を原子核から放出する。コンプトン散乱は、光電効果に典型的なエネルギーよりも高いが対生成閾値よりも低い光子エネルギー領域における、介在エネルギー領域で最も重要な相互作用である。

現象の説明

20世紀初頭までに、X線と物質の相互作用に関する研究は着実に進められていました。既知の波長のX線が原子と相互作用すると、X線はある角度で散乱し、それに応じた異なる波長で放出されることが観察されました。古典電磁気学では散乱線の波長は最初の波長と等しいと予測されていましたが、[ 8 ]複数の実験により、散乱線の波長は最初の波長よりも長い(つまりエネルギーが低い)ことが判明しました。[ 8 ]

1923年、コンプトンは光量子に粒子的な運動量を帰属させることでX線の偏移を説明した論文を発表した(アルバート・アインシュタインは1905年に光電効果を説明するために光量子を提唱していたが、コンプトンはアインシュタインの研究を基にはしなかった)。光量子のエネルギーは光の周波数にのみ依存する。コンプトンは論文の中で、散乱したX線光子はそれぞれ1つの電子とのみ相互作用すると仮定することで、波長の偏移とX線の散乱角との間の数学的な関係を導出した。論文は、導出した関係を検証した実験の報告で締めくくられている。 ここで

数量h/m e cは電子のコンプトン波長として知られており2.43 × 10 −12 m。波長シフトλ ′ − λは少なくともゼロ(θ = 0°の場合)であり、最大で電子のコンプトン波長の2倍(θ = 180°の場合)である。

コンプトンは、X線の中には大きな角度で散乱されたにもかかわらず波長シフトを起こさないものがあることを発見した。これらのケースでは、光子は電子を放出できなかった。[ 8 ]したがって、シフトの大きさは電子のコンプトン波長ではなく、原子全体のコンプトン波長に関係しており、原子全体のコンプトン波長は10000倍以上も小さい場合がある。これは原子全体がそのままの状態を保ち、内部励起を受けないため、原子全体からの「コヒーレント」散乱として知られている。

コンプトンの初期の実験では、上記の波長シフトが直接測定可能な観測量でした。現代の実験では、散乱光子の波長ではなくエネルギーを測定するのが一般的です。入射エネルギーが与えられた場合、出射する終状態光子エネルギーは次のように与えられます。

散乱式の導出

| ファインマン図(左から右への時間) |

|---|

Sチャンネル |

Uチャンネル |

波長λの光子γが、静止している原子中の電子eと衝突する。衝突により電子は反跳し、波長λ ′の光子γ ′が入射経路から角度θで出現する。衝突後の電子をe′で表す。コンプトンは、相互作用によって電子が光速に十分近い速度まで加速され、そのエネルギーと運動量を適切に記述するためにアインシュタインの特殊相対性理論を適用する必要がある可能性を考慮した。

コンプトンは 1923 年の論文の結論で、自身の散乱式の予測を確認する実験結果を報告し、光子が量子化されたエネルギーだけでなく運動量も運ぶという仮定を裏付けました。導出の開始時に、彼は、アインシュタインが既に確立した質量とエネルギーの関係E = mc 2を、アインシュタインが別途提唱した量子化された光子エネルギーhfに等しくすることで、光子の運動量の式を仮定していました。mc 2 = hfの場合、それに相当する光子の質量はhf / c 2でなければなりません。すると、光子の運動量は、この有効質量に光子のフレーム不変速度c を掛け合わせた値になります。光子の場合、以下の導出の過程で生じるすべての光子運動量項について、pcの代わりにその運動量、つまりhf を使用できます。コンプトンの論文に記載されている導出はより簡潔ですが、次の導出と同じ順序で同じ論理に従います。

エネルギー保存則 E は、単に散乱前と散乱後のエネルギーの合計を等しくするだけです。

コンプトンは光子が運動量を持っていると仮定した。[ 8 ]したがって、運動量保存則から、粒子の運動量は同様に次のように関係付けられるはずである。

ここで、p eは無視できるほど小さいため省略されています。

光子のエネルギーは周波数と次のように関係している。

ここでhはプランク定数です。

散乱イベントが発生する前、電子は静止状態に十分近い状態にあるとみなされ、その全エネルギーは静止質量m eの質量エネルギー等価分のみで構成される。

散乱後、電子が光速のかなりの部分まで加速される可能性があるため、その全エネルギーは相対論的なエネルギー・運動量関係を用いて表される必要がある。

これらの量をエネルギー保存則の式に代入すると、

この式は散乱電子の運動量の大きさを求めるのに使えます。

| 1 |

電子が得た運動量の大きさ(以前はゼロ)は、光子が失った エネルギー/ cを超えていることに注意してください

式(1)は衝突に関連する様々なエネルギーを関連付けています。電子の運動量変化は電子のエネルギーの相対論的な変化を伴うため、古典物理学で起こるエネルギー変化とは単純に関連しているわけではありません。光子の運動量の大きさの変化は、エネルギーの変化だけでなく、方向の変化も伴います。

散乱電子の運動量に対する運動量保存則を解くと、

スカラー積を利用すると、その大きさの2乗が得られる。

hfに置き換えられることを想定して、両辺にc 2を掛けます。

光子の運動量項をhf / cに置き換えると、散乱電子の運動量の大きさを表す2番目の式が得られる。

| 2 |

この運動量の代替表現を等しくすると

これを二乗し、項を消去して並べ替えると、さらに次の式が得られます

両辺を2で 割ると、

最後に、fλ = f ′ λ ′ = cなので、

| 3 |

さらに、出射電子と入射光子の方向の 角度φは、次のように規定されることがわかります

| 4 |

用途

コンプトン散乱は、ガンマ線と高エネルギーX線が生物の原子と最も可能性の高い相互作用であるため、放射線生物学にとって極めて重要であり、放射線治療に応用されています。[ 9 ] [ 10 ]

コンプトン散乱はガンマ分光法において重要な効果であり、ガンマ線が検出器の外に散乱する可能性があるため、コンプトンエッジが生じます。コンプトン抑制は、この効果を打ち消すために、迷走散乱ガンマ線を検出するために使用されます。

磁気コンプトン散乱

磁気コンプトン散乱は、前述の手法の拡張版であり、高エネルギーの円偏光光子を結晶試料に照射することで、試料の磁化を計測します。散乱光子のエネルギーを測定し、試料の磁化を反転させることで、2つの異なるコンプトンプロファイル(スピンアップモーメントとスピンダウンモーメント)が生成されます。これら2つのプロファイルの差をとることで、磁気コンプトンプロファイル(MCP)が得られます。MCPは、電子スピン密度の1次元投影で表されます。 ここで、 は系内のスピン不対電子の数、はそれぞれ多数スピン電子と少数スピン電子の3次元電子運動量分布です。

この散乱過程は非干渉性(散乱光子間に位相関係がない)であるため、MCPは試料のバルク特性を代表し、基底状態のプローブとなる。つまり、MCPは密度汎関数理論などの理論手法との比較に理想的である。MCP下の面積は系のスピンモーメントに正比例するため、全モーメント測定法(SQUID磁気測定法など)と組み合わせることで、系の全モーメントに対するスピンと軌道の寄与を分離することができる。MCPの形状は、系における磁性の起源についても知見を与える。[ 11 ] [ 12 ]

逆コンプトン散乱

逆コンプトン散乱は天体物理学において重要です。X線天文学では、ブラックホールを取り囲む降着円盤が熱スペクトルを生成すると考えられています。このスペクトルから生成された低エネルギー光子は、周囲のコロナの相対論的電子によって高エネルギーに散乱されます。これが、降着するブラックホールのX線スペクトル(0.2~10keV)のべき乗成分の原因であると推測されています。[ 13 ]

この効果は、宇宙マイクロ波背景放射(CMB)からの光子が銀河団を取り囲む高温ガスを通過する際にも観測されます。CMB光子はこのガス中の電子によって高エネルギーに散乱され、スニヤエフ・ゼルドビッチ効果を引き起こします。スニヤエフ・ゼルドビッチ効果の観測は、赤方偏移にほぼ依存せずに銀河団を検出する手段となります。

一部のシンクロトロン放射施設では、蓄積された電子ビームからレーザー光を散乱させます。このコンプトン後方散乱により、MeVからGeVの範囲の高エネルギー光子が生成され、その後、原子核物理学の実験に使用されます [ 14 ] [ 15 ] 。

非線形逆コンプトン散乱

非線形逆コンプトン散乱(NICS)は、強力な電磁場によって生じた複数の低エネルギー光子が、電子などの荷電粒子との相互作用中に高エネルギー光子(X線またはガンマ線)に散乱される現象である。[ 16 ]非線形コンプトン散乱や多光子コンプトン散乱とも呼ばれる。これは逆コンプトン散乱の非線形版であり、レーザーによって生成されるような非常に強力な電磁場によって、荷電粒子による多光子吸収の条件が達成される。[ 17 ]

非線形逆コンプトン散乱は、NICSが荷電粒子の静止エネルギーと同等かそれ以上のエネルギーの光子を生成できるため、高エネルギー光子を必要とするあらゆる用途にとって興味深い現象です。[ 18 ]その結果、NICS光子は対生成、コンプトン散乱、核反応などの他の現象を誘発するために使用でき、非線形量子効果や非線形QEDを調べるために使用できます。[ 16 ]

参照

参考文献

- ^パティソン、フィリップ (1975). 「X線およびガンマ線散乱」(PDF) .ウォーリック大学データベース. ウォーリック大学: 10 – ウォーリック図書館経由.

- ^ Seltzer, Stephen (2009-09-17). 「XCOM: 光子断面積データベース」. NIST . doi : 10.18434/T48G6X .

- ^ P. Christillin (1986). 「核コンプトン散乱」 . J. Phys. G: Nucl. Phys . 12 (9): 837– 851. Bibcode : 1986JPhG...12..837C . doi : 10.1088/0305-4616/12/9/008 . S2CID 250783416 .

- ^グリフィス、デイヴィッド (1987). 『素粒子入門』ワイリー社. pp. 15, 91. ISBN 0-471-60386-4。

- ^ C. Moore (1995). 「電子との光多光子相互作用におけるトムソン散乱からコンプトン散乱への遷移の観測」(PDF) . 2025年5月15日時点のオリジナル(PDF)からアーカイブ。

- ^ Carron, NJ (2007). 『物質を通過する高エネルギー粒子の入門』ボカラトン、フロリダ州: CRC Press. p. 61. ISBN 978-1-4200-1237-8。

- ^チェン、ソウシン、マイケル・コトラルチク(2007年)。光子および中性子と物質の相互作用(第2版)。シンガポール:ワールドサイエンティフィック。271ページ。ISBN 978-981-02-4214-5。

- ^ a b c d Taylor, JR; Zafiratos, CD; Dubson, MA (2004).科学者とエンジニアのための現代物理学(第2版). Prentice Hall . pp. 136–9 . ISBN 0-13-805715-X。

- ^ Camphausen KA、Lawrence RC.「放射線療法の原則」 2009年5月15日アーカイブ、Wayback Machineにて Pazdur R、Wagman LD、Camphausen KA、Hoskins WJ(編)『がん管理:学際的アプローチ』 2013年10月4日アーカイブ、 Wayback Machineにて第11版、2008年

- ^ Ridwan, SM, El-Tayyeb, F., Hainfeld, JF, & Smilowitz, HM (2020). 静脈内注入したヨウ素ナノ粒子のU87ヒト神経膠腫異種移植片における経時的および腫瘍治療後の分布. Nanomedicine, 15(24), 2369–2383. https://doi.org/10.2217/nnm-2020-0178

- ^マルコム・クーパー(2004年10月14日)『X線コンプトン散乱』オックスフォード大学出版局(OUP)ISBN 978-0-19-850168-82013年3月4日閲覧

- ^ Barbiellini, B., Bansil, A. (2020). 散乱技術, Compton. 材料科学および材料工学, Elsevier. https://doi.org/10.1016/B978-0-323-90800-9.00107-4

- ^トルトーサ博士、アレッシア。「AGN の高温コロナにおけるコントン化メカニズム。NuSTAR の見解」(PDF)。 DIPARTIMENTO DI MATEMATICA E FISICA。

- ^ “GRAALホームページ” . Lnf.infn.it 。2011 年 11 月 8 日に取得。

- ^ 「デューク大学TUNL HIGS施設」 。 2021年1月31日閲覧。

- ^ a b Di Piazza, A.; Müller, C.; Hatsagortsyan, KZ; Keitel, CH (2012-08-16). 「超高強度レーザーと基本量子系との相互作用」 . Reviews of Modern Physics . 84 (3): 1177– 1228. arXiv : 1111.3886 . Bibcode : 2012RvMP...84.1177D . doi : 10.1103/RevModPhys.84.1177 . ISSN 0034-6861 . S2CID 118536606 .

- ^ Meyerhofer, DD (1997). 「高強度レーザー電子散乱」. IEEE Journal of Quantum Electronics . 33 (11): 1935– 1941. Bibcode : 1997IJQE...33.1935M . doi : 10.1109/3.641308 .

- ^ Ritus, VI (1985). 「素粒子と強力な電磁場との相互作用による量子効果」 . Journal of Soviet Laser Research . 6 (5): 497– 617. doi : 10.1007/BF01120220 . ISSN 0270-2010 . S2CID 121183948 .

参考文献

- S. Chen、H. Avakian、V. Burkert、L. Vandenaweele、P. Eugenio、CLAS共同研究、Ambrozewicz、Anghinolfi、Asryan、Bagdasaryan、Baillie、Ball、Baltzell、Barrow、Batourine、Battaglieri、Beard、Bedlinskiy、Bektasoglu、Bellis、Benmouna、Berman、Biselli、Bonner、Bouchigny、Boiarinov、Bosted、Bradford、Branford、他 (2006)「偏極陽子標的を用いた深仮想コンプトン散乱の測定」Physical Review Letters、97 (7) 072002、arXiv : hep-ex/0605012、Bibcode : 2006PhRvL..97g2002C doi : 10.1103/PhysRevLett.97.072002 . PMID 17026221 . S2CID 15326395 .

- コンプトン、アーサー・H. (1923年5月). 「軽元素によるX線散乱の量子論」 .フィジカル・レビュー. 21 (5): 483– 502.書誌コード: 1923PhRv...21..483C . doi : 10.1103/PhysRev.21.483 .( APSウェブサイトに掲載されている1923年のオリジナル論文)

- スチュワー、ロジャー H. (1975)、『コンプトン効果:物理学の転換点』(ニューヨーク:サイエンス・ヒストリー・パブリケーションズ)

外部リンク

- コンプトン散乱– ジョージア州立大学

- コンプトン散乱データ– ジョージア州立大学

- コンプトンシフト方程式の導出