ナタン・ベン・ジェヒエル

ローマのナタン・ベン・イェヒエル(ヘブライ語:נתן בן יחיאל מרומי、ローマ字: Nāṯān ben Yəḥiʾel mirRomi、1035年頃 - 1106年)は、ユダヤ系イタリア人の辞書編集者であった。彼はラビによるユダヤ教の辞書『アルーフ』を著した。これはユダヤ・バビロニア・アラム語を研究した最初の著作であった。そのため、彼は「アルーフ」と呼ばれている。

バイオグラフィー

ナタンは1035年頃、ローマで最も著名なユダヤ人学者の一家に生まれました。ハイム・ヨセフ・ダヴィド・アズライによって広められた誤解により、彼はデ・ポミス家の末裔とされてきました。しかし、現在の学問によれば、彼がアナウ(ענו、イタリア語:デッリ・マンシ)家に属していたことはほぼ確実です。ナタンの父、イェヒエル・ベン・アブラハムは、ハラハー(ユダヤ教の戒律)の権威として認められていただけでなく、同時代のイタリアのラビの多くと同様に典礼詩人でもありました。

ナタンの悲惨な生涯の詳細は、彼の辞典初版に付された自伝的な詩句から抜粋し、つなぎ合わせなければならない。彼は学生としてではなく、当時忌み嫌われていた亜麻布の行商人として人生を始めたようだ。雇い主の死をきっかけに、彼は商売をやめ、トーラーの教えを説くようになった。故郷に戻ると、父は彼に学問の宝を授け始め、その蓄積は外国人教師の下で続けられた。

ナタンはシチリア島へ向かった。マシュリア・ベン・エリア・アル=バシャクは、下メソポタミアのバグダードにあるプンベディタ学院の最後のガオンであったハイ・ベン・シェリラのもとで学んだばかりだった。[ 1 ]ナタンはこれらの伝承を学んだため、彼自身がプンベディタに巡礼したという誤った考えを持つ者もいた。

その後、ナルボンヌに魅せられ、著名な聖書解釈学者でアガディスト(神学者)のモーシェ・ハ=ダルシャンに師事した。帰国の途上、彼はイタリアで栄えていたいくつかのアカデミーにしばらく滞在したと思われる。特にパヴィアではモーゼスというラビが校長を務め、バーリではモーゼス・カルフォが教鞭をとっていた。彼は学問の旅から帰国したのは、1070年頃に父が亡くなる少し前だった。父の死は、彼が提唱していた葬儀の簡素さを実証する機会となった。

ローマ社会は、ラビ大学の学長職を、エヒエルの学識ある三人の息子、ダニエル、ナタン、アブラハムに委ねました。彼らは「ラビ・エヒエルの家のゲオニム」と呼ばれていました。[ 2 ]長男のダニエルは、ミシュナのゼライムの章の注釈書を執筆したようです。ゼライムはアルークに頻繁に引用されており、キリスト教の学者たちと友好的な関係を築いていました。三兄弟は急速にトーラーの権威として広く認められ、数多くの問い合わせが寄せられました。最も頻繁に連絡を取っていたのは、イタリア人学者のソロモン・ベン・イサク(「イツハキ」)でした。

ナタンの私生活は不幸なものでした。子供たちは皆幼くして亡くなり、彼は慈善活動と学問に慰めを見出しました。1085年にミクヴァを建設し、約17年後の1101年9月には兄弟と共にシナゴーグを建立しました。そして1101年2月にはアルークを完成させました。

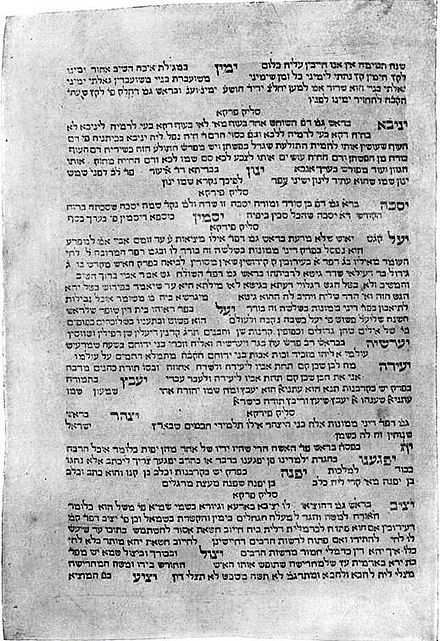

アルク

出典

この作品の出典は数多くある。彼が利用したツェマハ・ベン・ポルトイの『アルーフ』以外にも(ただし、ソロモン・ジュダ・ローブ・ラポポートとアブラハム・ガイガーはこれを否定していることを述べておく必要がある)、彼は膨大な数の他の著作を利用した。とりわけ、彼はラビ・マリヤとラビ・モーゼス・ハ・ダルシャンから口頭と書面の両方で得た情報を寄与分とした。このうちマリヤは、特にハイに師事したことで東洋学の蓄積者となった。ナタンが引用した数百冊もの本の多くは現存していないため、彼がその権威者にどれほどの恩義を感じているかは計り知れない。しかし、彼が繰り返し引用しているゲルショム・ベン・ジュダへの恩義を否定する者はいないだろう。もっとも、コフートがラポポートに対して正しくも主張しているように、彼がゲルショム・ベン・ジュダの弟子ではあり得ないのだが。

同様に、彼はカイルアンに住んでいたハナネル・ベン・チュシエルとニシム・ベン・ヤコブの著作も参考にした。この辞典にはハナネルへの言及が頻繁に見られ、ラビヌ・タムはこの著作がハナネルの注釈のみに基づいているとみなした[ 3 ]。一方、ウィーンのイサク・ベン・モーゼスは当然のことながら、辞典中の匿名の記述のほとんど全てをラビ・ハナネルに言及した。

ハイ・ガオンは本書に頻繁に登場し、「ガオン」と呼ばれることもあります。本書は、ミシュナに関する彼の注釈書に含まれる文献資料を、トーホロット順にすべて統合していることが特筆に値します。

方法と範囲

アルーフの構造は、いわば非常に多くのレンガで構成されていることから、建造者がそこに蓄えられた言語的知識をすべて有していたかどうかを判断するのは困難である。作者の文献学的な探究心は、誰も否定できない。言語学が確立される以前の時代において、これは実に驚くべきことであった。「variæ lectiones」の頻繁な校訂は特筆すべきものであり、また、優れた文学的センスによって、粗雑な語源に関する誤りからしばしば救われた。

『アルーフ』に収録されている言語の多様さは、多言語主義が蔓延した時代においてさえ驚異的である。非ユダヤ系アラム語方言は、アラビア語、ペルシア語、中世ギリシャ語、ラテン語、さらには古代スラヴ語と並んで用いられており、イタリア語は、様々なラビの文体と同様に著者にとって馴染み深いものとなっている。

しかし、この言語の多様性は、現在では、この編纂物の多様性を示す単なる印であると一般的に考えられており、複数の言語を解釈に使用した功績は、ナタン自身ではなく、彼の権威に帰せられている。

彼はラテン語とギリシャ語の表面的かつ経験的な知識を持っていたことは疑いようがなく、ラテン語にはすでに当時のイタリア語が混じっており、後者(ギリシャ語の話し言葉と書き言葉に分かれている)は南イタリアではまだ部分的に使用されていた。また、アラビア語についても断片的な知識を身につけていたかもしれないし、イタリア語にもかなり精通していたことは確かだが、彼の語源の大部分はさまざまな出典本から集められ、コピーされたことはほぼ間違いないと言えるだろう。

このため、『アルーク』ではさまざまな方言が複数の名前で登場し、それぞれが異なる著者に由来しているように見える。たとえばアラビア語は3つの異なる意味合いで登場するが、ナタンはおそらくそれらの同義性に気付いていなかったのだろう。正確な原因としては、 『アルーク』におけるヘブライ語とラビ方言の多義性と、著者が実際の旅行では獲得しなかった大量の地理・民族誌情報の存在が挙げられるだろう。ヘブライ語の文法的な由来に関しては、ナタンは、ユダ・ベン・ダヴィド・ハイユージが発見し、スペインの文法学者が原則として採用した三文字語根の原則から外れ、ほとんどのフランスやドイツのラビと同様に、2文字、時には1文字でヘブライ語の語根を形成できると考えていた。

その重要性

アルーフは文化史において重要な記念碑である。古文書の解釈や古文書の書名、そして多くの失われた書物の標題を集積するという純粋に科学的な価値に加え、当時のイタリア系ユダヤ人による唯一の文学作品としても重要である。さらに、主に編纂物ではあるものの、中世における学問の記念碑の中でも最も注目すべきものの一つである。ユダヤの学問がバビロニアや北アフリカからヨーロッパに持ち込まれ、逸脱の危機に瀕していた歴史的転換期に編纂されたこの書は、古き良きラビの宝物と伝統を保存する必要性を如実に強調している。この点において、この書の貢献は、同時代のスペイン系ユダヤ人とフランス系ユダヤ人が生み出した二つの偉大な成果、すなわちアルファシのタルムードとラシの注釈に匹敵する。この三つは共にラビ研究の普及に貢献した。さらに、11世紀のイタリア系ユダヤ人の知的水準に関するあらゆる知識は、アルーフに頼らざるを得ない。例えば、著者は語源を説明するためにイタリア語を自由に用いており、異民族の習慣を説明するために繰り返し用いられる博物学上の対象物には、しばしば現地語の名称を用いていることから、当時の読者層の性質は容易に推測できる。呪術や護符については、その根拠も起源も不明であると述べている点に、懐疑主義の黎明期が見て取れる。[ 4 ]

影響と版

『アルーフ』は急速に広まった。コフートによれば、ラシでさえ、ローマからヴォルムスに移住した高名なラビ、カロニモス・ベン・サバタイから『アルーフ』を知っており、既に自身の注釈書の第2版でこれを利用できる状況にあった。しかし、カロニモスは『アルーフ』が完成する約30年前に移住したため、せいぜい『アルーフ』に関する情報を新居に持ち込むことができたに過ぎず、ナタンと親しくなって以来初めて目にしたフォリオ版が、カロニモスが持ち込んだものだったかもしれない。ラシの時代の一世代後、アルーフは聖書注釈者、トーサフィスト、法学者や文法学者の間で広く使われている。多数の写本が流通し、印刷術の導入により広く普及した。

初版は出版年も出版地も不明だが、おそらく1477年のものと推定される。一方、1531年にはヴェネツィアのダニエル・ボンベルクが初期の版の中で間違いなく最良のものを発行した。しかしながら、写本作成と印刷の過程において、本書は数え切れないほどの改変や改ざんを受けた。近年、アレクサンダー・コフートが初版と7つの写本に基づいて出版した学術版によって、ある程度の修正が行われた。[ 5 ]

サプリメントと概要

アルーフの人気をさらに証明するのは、すぐにアルーフを中心に多数の補遺や概要が出版されたことである。近年まで、すべてのラビ辞典はアルーフに基づいていた。最初の補遺は12世紀にナルボンヌのサミュエル・ベン・ヤコブ・イブン・ジャミ、あるいはジャマー[ 6 ]によって『アグル』[ 7 ]という題名で書かれたが、これはあまり重要ではない小著であった。

13 世紀、エルサレムの Tanhum が辞書「Al-Murshid al-Kafi」を著し、希少なArukh を補完、訂正、置き換えました。

16世紀初頭、ユハシンの著者アブラハム・ザクトは、イケレ・ハ・タルムードと題する補遺を著したが、後半部分は断片のみが現存している。ほぼ同時期に、ドミニコ会の修道士でキリスト教徒のサンテス・パグニーノは、エンキリディオン・エクスポジショニス・ボカブロルム・ハルク、タルグム、ミドラシュム・ラボス、エト・アリオルム・リブロルムを刊行した。[ 8 ]アルーフの一般的手法は、エリア・レヴィタにも採用され、彼はメトゥルゲマンとティシュビにおいて、タルグム語とタルムード語を区別することで一歩前進させ、またその原型を完成させようとした。

アルーフの様式と内容は、ヨハネス・ブクストルフの『タルムディクム・カルダイクム辞典』[ 9 ]と、ダヴィッド・デ・ポミスの『ツェマック・ダヴィッド』によって綿密に追跡されました。17世紀初頭には、メナヘム・ロンザノが、特に外国語に焦点を当てた小規模ながらも有用な補遺『マアリック』を出版しました。 [ 10 ]フィリップ・ダカンによる編纂物『マアリック・ハ・マアレケト』は、 1629年にパリで出版されました。

『アルーク』の最も優れた補足資料は、ハンブルクの医師ベンジャミン・ムサフィアと、ダヴィド・コーエン・デ・ララ(1674年没)によって同世紀に執筆されたことは疑いようがない。ムサフィアの『ムサフ・ヘ・アルーク』(1655年)は、イマヌエル・レーヴによれば『アルーク・ヘ・ハダシュ』としても知られており、主にギリシア語とラテン語の派生語を扱っており、ヨハネス・ブクストルフに大きく依拠している。ダヴィド・コーエン・デ・ララは『ケテル・ケフンナ』(ハンブルク、1668年)を出版した。これは多言語化を目的としており、「レシュ」まで訳されたものの、「ヨド」の文字までしか出版されなかった。[ 11 ]一方、彼の小著『イル・ダヴィド』(アムステルダム、1638年)の第2部は『メツダット・ツィヨン』と呼ばれ、ほぼギリシア語の派生語のみを扱っている。

19世紀には、古典辞典に位置づけられる作品が数多く出版されました。イザヤ・バーリン(1799年没)は『アルーフ』の注釈として『ハフラー・シェバ・アラキン』[ 12 ]を著しました。IM・ランダウは、自身の非科学的な『アルーフ』版に同様の注釈を付しました。[ 13 ]また、S・リンダーマンは『サリド・バ・アラキン』 (ソーン、1870年)という題名の解説書を出版しています。

さらに、同じ古典に付随する匿名の辞書がいくつかある。たとえば、コンスタンティノープル(1511 年)、クラクフ (1591 年)、プラハ (1707 年) で次々に印刷され、 Kitzur Arukhとしても知られる、略称 Arukh 、Arukh ha-Katzarなどであるが、これには語源はなく単語の説明のみが記載されている。

ヨハネス・ブクストルフが頻繁に引用し、ベルンで発見された写本で発見されたもう一つの簡潔な『アルーク』には、多数のフランス語とドイツ語の注釈が含まれていることが発見されました。『アルーク』よりもさらに広範な範囲を扱う辞書として、ソロモン・ベン・サミュエルの『セフェル・メリツァ』があります。ソロモン・マーカス・シラー=シネシーは、最後に『タルムード難解語辞典』の存在を記録しています。[ 14 ]

1878年から1892年にかけて、アレクサンダー・コフートは、現代文献学の結論を組み込んだ『アルーフ』の大幅に拡張されたバージョンである 『アルーフ・ハシャレム』を出版しました。

参照

参考文献

- ^デュボヴィック、ヨサイフ (2018 年 4 月 17 日)。」「油よ、私の頭から離れず」:11世紀バグダッドにおけるユダヤ教徒とキリスト教徒の交流。『エンタングルド・レリジョンズ』6 : 95-123 . doi : 10.46586/er.v6.2018.95-123 .

- ^ゼデキヤ・ベン・アブラハム・アナウ、シボレイ・ハ・レケット2:5

- ^セフェル・ハ・ヤシャル、525ページ

- ^ Aruch Completum、vii。 157、SV

- ^ Aruch Completum、全8巻および補遺、ウィーンおよびニューヨーク、1878–92

- ^ JQR x. 514

- ^ソロモン・ブーバー編集、Grätz Jubelschrift、ヘブル。パート、1 ~ 47 ページ

- ^ローマ、1523年;シュタインシュナイダー、 Cat. Bodl. col. 2083

- ^バーゼル、1639年

- ^ヴェネツィアの『シェテイ・ヤドット』 1618年。イェリネックによる新編集、ライプツィヒ、1853年

- ^シュタインシュナイダー、lc col. 875

- ^ブレスラウ、1830年; ウィーン、1859年; ルブリン、1883年

- ^ 5巻、プラハ、1819–40年

- ^カタログ ケンブリッジ、 p. 114

![]() この記事には、現在パブリックドメイン となっている出版物( Wilhelm Bacher、HG Enelow (1901–1906) 「NATHAN BEN JEHIEL」、Singer, Isidore他編『The Jewish Encyclopedia』、ニューヨーク:Funk & Wagnalls)からのテキストが含まれています。

この記事には、現在パブリックドメイン となっている出版物( Wilhelm Bacher、HG Enelow (1901–1906) 「NATHAN BEN JEHIEL」、Singer, Isidore他編『The Jewish Encyclopedia』、ニューヨーク:Funk & Wagnalls)からのテキストが含まれています。

- アズライ、シェム・ハ=ゲドリム編。クロトシン、1843年、i。 137;

- ラビ・サミュエル・ジュダ・レーブ・ラポポート、トレドット・R・ナタン、ビックレ・ハ・イッティム、x。 1829年。

- 同上、Toledot R. Ḥananel、注 19、同上。 1832年。

- 同上、エレク・ミリン、序文。

- ラビ・アブラハム・ガイガー、ナッハゲラセン・シュリフテン、iii. 267–274;

- アドルフ・ノイバウアー、MJC i. 93、102;

- ラビ・レオポルド・ツンツ、GS iii。 167;

- 同上、SP pp. 204 以降;

- Rabbi Moritz Steinschneider、Cat. Bodl. cois. 2040 et seq.;

- ラビ・ハインリヒ・グレーツ、ゲッシュ。 3D 版、vi。 70;

- Perles、Die Berner Handschrift des Kleinen 'Aruch、Grätz Jubelschrift、1–38 ページ。

- ラビ・モーリッツ・グーデマン、ゲッシュ。 iii. 63以降。

- ヘルマン・フォーゲルシュタインとパウル・リーガー、Geschichte der Juden in Rom、i。 357–366;

- Krauss , Lehnwörter , i., pp. xxxiv.-xxxix.;

- Kohut , Aruch Completum , Introduction and Supplements;

- Bacher、ZDMG xvii にあります。 487以降。

- 同上、Ein Hebräisch-Persisches Wörterbuch aus dem Vierzehnten Jahrhundert、シュトラスブルク、1900年。

- ユダヤ百科事典iv. 580.