残像

残像(またはアフターイメージ)とは、一定時間元の画像に曝露された後も目に現れ続ける画像である。残像は正常な現象(生理的残像)である場合もあれば、病的な現象(回盲)である場合もある。幻覚性回盲は、生理的残像が病的に誇張されたものである可能性がある。残像は、目が元の刺激を感じなくなった後も網膜の光化学反応が継続するために発生する。[ 1 ] [ 2 ]

この記事の残りの部分では、生理的残像について言及します。一般的な生理的残像とは、カメラのフラッシュなどの光源を一瞬見た後に、目の前に浮かんでいるように見える薄暗い領域です。回盲は、ビジュアルスノーの一般的な症状です。

負の残像

負の残像は網膜で生成されますが、網膜から脳の他の部分に信号を運ぶ網膜神経節細胞の神経適応によって、他の網膜信号と同様に修正される可能性があります。[ 3 ]

通常、網膜上では、マイクロサッカードと呼ばれる小さな眼球運動によって像が移動し、その後、十分な順応が起こります。しかし、像が非常に鮮明で短い場合、像が大きい場合、あるいは眼球が非常に安定している場合、これらの小さな動きでは像を網膜の未順応領域に留めることができません。

残像は、明るい環境から薄暗い環境に移動した時、例えば明るい雪の日に屋内を歩く時などに見られます。残像は、脳の後頭葉における神経的な適応を伴い、写真における色バランス調整に似た働きをします。これらの適応は、変化する照明環境下でも視覚の一貫性を保とうとするものです。適応がまだ続いている間に均一な背景を見ると、脳がもはや必要のない適応を用いて視覚の局所的な領域を処理しているため、残像が見えるのです。

ヤング=ヘルムホルツの色覚三色説は、眼には3種類の光受容体があり、それぞれが特定の可視光範囲(短波長錐体、中波長錐体、長波長錐体)に反応すると仮定した。しかし、三色説はすべての残像現象を説明できるわけではない。特に、残像は順応刺激の補色であり、三色説はこの事実を説明できない。[ 4 ]

三色型色覚理論が残像を説明できないことは、エヴァルト・ヘリング(1878)によって提唱され、ハーヴィッチとジェイムソン (1957) によってさらに発展させられた拮抗過程理論の必要性を示している。 [ 4 ]拮抗過程理論によれば、人間の視覚系は錐体細胞と桿体細胞からの信号を拮抗的に処理することで色情報を解釈する。拮抗色理論では、赤対シアン、緑対マゼンタ、青対黄、黒対白の 4 つの拮抗チャネルがあるとされる。拮抗チャネルの 1 つの色に対する反応は、他の色に対する反応と拮抗する。したがって、緑の画像はマゼンタの残像を生成する。緑は緑チャネルを順応させるため、より弱い信号を生成する。結果として緑が少なくなるものは、その対となる原色であるマゼンタ (赤と青の等量混合) として解釈される。[ 4 ]

正の残像

対照的に、正残像は元の画像と同じ色で現れます。正残像は多くの場合非常に短く、0.5秒未満しか持続しません。正残像の原因はよく分かっていませんが、網膜光受容細胞が後頭葉に神経インパルスを送り続けている間、脳内で持続的な活動が起こっていることを反映している可能性があります。[ 5 ]

ポジティブなイメージを喚起する刺激は、通常、順応過程を経てすぐにネガティブな残像を引き起こします。この現象を体験するには、明るい光源を見つめた後、目を閉じるなどして暗い場所に目を向けます。最初は徐々に薄れていくポジティブな残像が見え、その後、ネガティブな残像がさらに長く続く可能性があります。また、明るくない物体の残像が見える場合もありますが、これはほんの一瞬しか続かず、ほとんどの人には気づかれません。

空の形状

残像とは一般的に、元の画像への露出が終わった後も画像が引き続き現れる錯視の一種です。色のついたパッチを長時間見続けると、補色の残像が誘発されます(例えば、黄色は青みがかった残像を誘発します)。「空虚な形状の残像」効果は、対比効果と呼ばれる一連の効果に関連しています。

この効果では、色付きの背景に白い図形が数秒間表示されます。背景色が消える(白くなる)と、図形の中に元の背景色に似た錯覚的な色が知覚されます。この効果のメカニズムはまだ解明されていませんが、以下の1つまたは2つのメカニズムによって生じると考えられています。

- 色付きの背景に空の図形を表示すると、色付きの背景が空の図形の内側に錯覚的な補色(「誘導色」)を誘発します。色付きの背景が消えた後、「誘導色」の残像が「空の図形」の内側に現れることがあります。したがって、図形の予想される色は「誘導色」の補色となり、元の背景色に似た色になります。

- 色付きの背景が消えた後、背景の残像が誘発されます。この誘発された色は、元の背景の補色となります。この背景残像が「空の形状」に同時対比を誘発する可能性があります。同時対比とは、周囲の平均色(または輝度)の存在によって引き起こされる色(または無彩色刺激)の見え方の変化を示す心理物理学的現象です。

ギャラリー

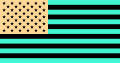

- 逆さまの米国国旗: 視聴者が中央のストライプを 25 ~ 30 秒ほど見つめ、次に壁を見て素早く瞬きすると、この画像がカラーで表示されます。

- 逆さまになったイタリア国旗:見る人が国旗の真ん中をじっと見つめ、その後壁を素早く見つめると、この国旗が色付きで表示されます。

- 視聴後に目をそらすと歪んだ錯覚が生じるビデオの例。モーションアフターエフェクトを参照。

参照

注記

- ^ Bender, MB; Feldman, M; Sobin, AJ (1968年6月). 「回盲」. Brain: A Journal of Neurology . 91 (2): 321–38 . doi : 10.1093/brain/91.2.321 . PMID 5721933 .

- ^ Gersztenkorn, D; Lee, AG (2014年7月2日). 「Palinopsiaの改訂:文献の系統的レビュー」. Survey of Ophthalmology . 60 (1): 1– 35. doi : 10.1016/j.survophthal.2014.06.003 . PMID 25113609 .

- ^ Zaidi, Q.; Ennis, R.; Cao, D.; Lee, B. (2012). 「色彩残像の神経部位」 . Current Biology . 22 (3): 220– 224. Bibcode : 2012CBio...22..220Z . doi : 10.1016/j.cub.2011.12.021 . hdl : 11858/00-001M-0000-000F-4AA5-4 . PMC 3562597. PMID 22264612. 2022年10月17日閲覧。

- ^ a b c Horner, David. T. (2013). 「色覚のデモンストレーションと色の重要性」. Ware, Mark E.; Johnson, David E. (編). 『心理学教育におけるデモンストレーションとアクティビティハンドブック』第2巻:生理学的比較、知覚、学習、認知、発達. Psychology Press. pp. 94– 96. ISBN 978-1-134-99757-2. 2019年12月6日閲覧。初出:Horner, David T. (1997). 「色覚のデモンストレーションと輪郭の重要性」.心理学教育. 24 (4): 267– 268. doi : 10.1207/s15328023top2404_10 . ISSN 0098-6283 . S2CID 145364769 .

- ^ "positiveafterimage" . www.exo.net .