原子間力顕微鏡 を用いて記録された実際の線状ポリマー鎖 ポリマー は 高分子 であり 、多くの類似または同一のサブユニットの繰り返しで構成されています。ポリマーは有機媒体によく見られますが、有機媒体に限定されるわけではありません。馴染みのある合成 プラスチックから DNA や タンパク質 などの天然の生体高分子にまで及びます 。その独特な細長い分子構造により、 強靭性 、 粘弾性、 ガラス や 半結晶 構造を形成する傾向など、独特な物理的特性が生じます 。共有結合した高分子構造というポリマーの現代的な概念は、1920 年にヘルマン・シュタウディンガーによって提唱されました。 [1]

ポリマー研究の 1 つのサブ分野は 高分子物理学です。 ソフトマター 研究の一部として、高分子物理学は 機械的特性 の研究に取り組んでおり [2] 、 凝縮物質物理学 の観点に重点を置いています 。

ポリマーはマクロスケールに近い巨大な分子であるため、その物理的特性は通常、決定論的な手法で解析するには複雑すぎる。そのため、適切な結果を得るために統計的アプローチがしばしば用いられる。この比較的成功した主な理由は、多数の モノマーから構成されるポリマーは、実際には明らかに有限の大きさであるにもかかわらず、無限数のモノマーの 熱力学的極限 において効率的に記述されるからである 。

熱揺らぎは液体溶液中のポリマーの形状に継続的に影響を及ぼし、その影響をモデル化するには、 統計力学 と動力学の原理を用いる必要がある。経路積分アプローチはこの基本前提に沿っており、その結果は不変の統計平均である。経路積分をポリマーの研究に適用すると、それは本質的に、明確に定義された 電位 と温度の状況下でポリマーがとり得るすべての可能な空間構成を記述し、数え、統計的に評価する数学的メカニズムとなる。経路積分を用いることで、排除体積、絡み合い、リンクとノットなど、これまで未解決であった問題が首尾よく解決された。 [3] この理論の発展に貢献した著名な人物には、 ノーベル賞 受賞者の PG de Gennes 、 Sir Sam Edwards 、 M. Doi 、 [4] [5] FW Wiegel [3] および H. Kleinert [6] がいる。

経路積分の初期の試みは1918年に遡ります。 [7] 健全な数学的形式主義が確立されたのは1921年まででした。 [8] これは最終的に リチャード・ファインマンが 量子力学の定式化を構築することにつながり、 [9] 現在では一般に ファインマン積分 として知られています。経路積分の中核となるのは 関数積分 の概念です。通常の 積分は 関数の和を関数の変数の空間で取る極限プロセスで構成されます。関数積分では、関数の和を関数の空間で取ります。関数ごとに、関数は加算する値を返します。経路積分を 線積分と混同してはいけません。線積分は変数の空間で 曲線 に沿って積分を評価する通常の積分です 。驚くことではないが関数積分は 発散すること が多いので、物理的に意味のある結果を得るために 経路積分の

商が取られます。

この記事では、ファインマンとヒブス [10] が採用した表記法を使用し、 経路 積分を次のように表します。

∫

G

[

f

(

x

)

]

D

f

(

x

)

{\displaystyle \int G[f(x)]{\mathcal {D}}f(x)}

を機能的および 機能的微分

として 用います。

G

[

f

(

x

)

]

{\displaystyle G[f(x)]}

D

f

(

x

)

{\displaystyle {\mathcal {D}}f(x)}

理想的なポリマー 短い ランダムチェーン ポリマーの空間構造と配置を定量的に分析するための、極めて素朴でありながら有益なアプローチの一つが、自由 ランダムウォーク モデルです。ポリマーは、化学結合によって強く結びついた点状の単位分子の鎖として表され、連続する単位分子間の相互距離は一定であると近似できます。理想的なポリマーモデルでは、ポリマーサブユニットは互いに完全に自由に回転するため、 重合 プロセスはランダムな3次元ウォークと見なすことができます。モノマーが追加されるたびに、所定の長さのランダムステップが繰り返されます。数学的には、これは結合の位置ベクトル、つまり隣接する単位分子の相対位置の確率関数によって形式化されます。

ψ

(

r

→

)

=

1

4

π

l

2

δ

(

|

r

→

|

−

l

)

{\displaystyle \psi ({\vec {r}})={\frac {1}{4\pi l^{2}}}\delta (\left|{\vec {r}}\right\vert -l)}

ディラックデルタ を仮定 します 。ここで注目すべき重要な点は、結合位置ベクトルが、一定の結合長である 半径 の球面上で 均一に分布している ということです。

δ

(

)

{\displaystyle \delta ()}

l

{\displaystyle l}

理想モデルの2番目の重要な特徴は、結合ベクトルが 互いに独立していることです。つまり、 完全なポリマー構造の

分布関数は次のように表すことができます。

r

→

n

{\displaystyle {\vec {r}}_{n}}

Ψ

(

{

r

→

n

}

)

=

∏

n

=

1

N

ψ

(

r

→

n

)

{\displaystyle \Psi (\left\{{\vec {r}}_{n}\right\})=\prod _{n=1}^{N}\psi ({\vec {r}}_{n})}

ここで、モノマーを想定し 、 ダミーインデックスとして機能します。中括弧{}は、 ベクトルの集合の関数であることを意味します。

N

{\displaystyle \textstyle N}

n

{\displaystyle \textstyle n}

Ψ

{\displaystyle \Psi }

r

→

n

{\displaystyle {\vec {r}}_{n}}

このモデルの主な結果は次のとおりです。

端から端までのベクトル平方平均 ランダムウォークモデルに従うと、対称性を考慮すると、端から端までのベクトルの平均はゼロになります。したがって、ポリマーのサイズを推定するために、端から端までのベクトルの 分散 を 参照します。 ここで、端から端までのベクトルは次のように定義されます 。

⟨

R

→

2

⟩

=

N

l

2

{\displaystyle \left\langle {\vec {R}}^{2}\right\rangle =Nl^{2}}

R

→

≡

∑

n

=

1

N

r

→

n

{\displaystyle \textstyle {\vec {R}}\equiv \sum _{n=1}^{N}{\vec {r}}_{n}}

したがって、ポリマーのサイズの最初の大まかな近似値は単純に となります 。

R

0

≡

⟨

R

→

2

⟩

=

N

l

{\displaystyle R_{0}\equiv {\sqrt {\left\langle {\vec {R}}^{2}\right\rangle }}={\sqrt {N}}l}

エンドツーエンドのベクトル確率分布 前述のように、私たちは通常、ポリマー構造の統計的特徴に関心があります。したがって、中心となる量は、端から端までのベクトル確率分布となります。

Φ

(

R

→

,

N

)

=

(

3

2

π

N

l

2

)

3

2

exp

(

−

3

R

→

2

2

N

l

2

)

{\displaystyle \Phi ({\vec {R}},N)=\left({\frac {3}{2\pi Nl^{2}}}\right)^{\frac {3}{2}}\exp \left(-{\frac {3{\vec {R}}^{2}}{2Nl^{2}}}\right)}

分布はベクトルの両端間の 大きさ のみに依存することに注意してください。また、上記の式は より大きいサイズに対して非ゼロの確率を与えますが 、これは導出の際に採用された限界から生じる明らかに不合理な結果です 。

N

l

{\displaystyle Nl}

N

→

∞

{\displaystyle N\rightarrow \infty }

支配的な微分方程式 ポリマーの立体配座の滑らかな空間輪郭の極限、つまり極限 と 制約 条件 をとると、確率分布の微分方程式が得られます。

N

→

∞

{\displaystyle N\rightarrow \infty }

l

→

0

,

{\displaystyle l\rightarrow 0,}

N

l

=

c

o

n

s

t

{\displaystyle Nl=const}

∂

Φ

∂

N

=

l

2

6

∇

2

Φ

{\displaystyle {\frac {\partial \Phi }{\partial N}}={\frac {l^{2}}{6}}\nabla ^{2}\Phi }

ラプラシアンを実空間に関してとった場合 。 この方程式を導く一つの方法は、 テイラー展開 によって) と ) を導くことである。

∇

2

{\displaystyle \textstyle \nabla ^{2}}

Φ

(

R

→

,

N

{\displaystyle \Phi ({\vec {R}},N}

Φ

(

R

→

,

N

+

Δ

N

)

.

{\displaystyle \Phi ({\vec {R}},N+\Delta N).}

すでに解析的に得られた関数の微分方程式をなぜ気にする必要があるのかと疑問に思う人もいるかもしれませんが、後述するように、この方程式は非理想的な状況にも一般化できます。

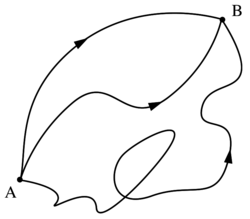

経路積分式 ポリマーが点 A から点 B まで形成できる 3 つの経路(図とは異なり、説明されているモデルではすべての経路の輪郭線の長さが一定であると想定しています) 滑らかな輪郭という同じ仮定の下で、分布関数は経路積分を使用して表すことができます。

Φ

(

R

→

,

N

)

=

∫

0

,

0

R

→

,

N

exp

{

−

∫

0

N

L

0

d

ν

}

D

R

→

(

ν

)

{\displaystyle \Phi ({\vec {R}},N)=\int _{0,0}^{{\vec {R}},N}\exp \left\{-\int _{0}^{N}L_{0}d\nu \right\}{\mathcal {D}}{\vec {R}}(\nu )}

定義したところ

L

0

=

3

2

l

2

(

d

R

→

d

ν

)

2

.

{\displaystyle \textstyle L_{0}={\frac {3}{2l^{2}}}\left({\frac {d{\vec {R}}}{d\nu }}\right)^{2}.}

ここでは ポリマーのパラメータ化変数として機能し、実質的にその空間構成または輪郭を記述します。

ν

{\displaystyle \nu }

指数は、ポリマーの形状が連続かつ微分可能な曲線に近いポリマー構成の数密度の尺度である。 [3]

空間的障害 これまでのところ、経路積分アプローチは新たな成果をもたらしていません。そのためには、理想モデルからさらに踏み込んだ検討が必要です。この限定的なモデルからの最初の出発として、空間的障害物による制約について考察します。理想モデルでは、2つのモノマーが同じ空間を占めることはできないため、モノマー間の力は当然存在しますが、各モノマーの空間配置には制約がないと仮定していました。ここでは、障害物の概念を、モノマー間の相互作用だけでなく、塵埃や壁などの境界条件によって生じる制約も含めたものとします。 [3]

ほこり 小さな侵入不可能な粒子、つまり「塵 」で満たされた空間を考えてみましょう 。モノマーの終点を除く空間の割合を で表すと、 その値の範囲は次のよう になります 。

f

(

R

→

)

{\displaystyle f({\vec {R}})}

0

≤

f

(

R

→

)

≤

1

{\displaystyle 0\leq f({\vec {R}})\leq 1}

のテイラー展開を構築すると 、新しい支配的な微分方程式に到達できます。

Φ

(

R

→

,

N

+

Δ

N

)

.

{\displaystyle \Phi ({\vec {R}},N+\Delta N).}

∂

Φ

∂

N

=

l

2

6

∇

2

−

f

Φ

{\displaystyle {\frac {\partial \Phi }{\partial N}}={\frac {l^{2}}{6}}\nabla ^{2}-f\Phi }

対応する経路積分は次のようになります。

Φ

(

R

→

,

N

)

=

∫

0

,

0

R

→

,

N

exp

{

−

∫

0

N

[

L

0

+

f

(

R

→

)

]

d

ν

}

D

R

→

(

ν

)

{\displaystyle \Phi ({\vec {R}},N)=\int _{0,0}^{{\vec {R}},N}\exp \left\{-\int _{0}^{N}[L_{0}+f({\vec {R}})]d\nu \right\}{\mathcal {D}}{\vec {R}}(\nu )}

壁 細胞膜の図。ポリマーが遭遇する可能性のある一般的な「壁」の形状。 完全な剛壁をモデル化するには、 壁の輪郭によりポリマーが届かない空間内のすべての領域を設定するだけです。

f

(

R

→

)

l

2

→

+

∞

{\displaystyle \textstyle {\frac {f({\vec {R}})}{l^{2}}}\rightarrow +\infty }

ポリマーが通常相互作用する壁面は複雑な構造です。輪郭が凹凸やねじれに富んでいるだけでなく、ポリマーとの相互作用は、上記に示したような剛直な力学的理想とはかけ離れています。実際には、ポリマーは 分子間引力によって壁に「吸収」または 凝縮することがよくあります。熱の影響により、このプロセスは エントロピー駆動プロセスによって抑制され、 相空間 における大きな体積に対応するポリマー配置が有利になります 。こうして 熱力学的 吸着-脱着プロセスが発生します。この一般的な例として、 細胞膜 内に閉じ込められたポリマーが挙げられます。

引力を考慮するために、モノマーあたりのポテンシャルを次のように定義します。このポテンシャルは ボルツマン因子 を通して組み込まれます 。ポリマー全体について考えると、これは次のようになります。

V

(

R

→

)

{\displaystyle \textstyle V({\vec {R}})}

exp

{

−

β

∑

j

=

0

N

V

(

R

→

j

)

}

≅

exp

{

−

β

∫

0

N

V

(

R

→

(

ν

)

)

}

{\displaystyle \exp \left\{-\beta \sum _{j=0}^{N}V({\vec {R}}_{j})\right\}\cong \exp \left\{-\beta \int _{0}^{N}V({\vec {R}}(\nu ))\right\}}

ここで、 温度 と ボルツマン 定数 を使用しました 。右辺には、通常の限界値 が設定されています。

β

=

(

k

b

T

)

−

1

{\displaystyle \beta =(k_{b}T)^{-}1}

T

{\displaystyle T}

k

b

{\displaystyle k_{b}}

N

→

∞

&

L

→

0

{\displaystyle N\rightarrow \infty \quad \&\quad L\rightarrow 0}

固定されたエンドポイントを持つポリマー構成の数は、経路積分によって決定できます。

Q

V

(

R

→

N

,

N

|

R

→

0

,

0

)

=

∫

R

→

0

,

0

R

→

N

,

N

exp

{

−

∫

0

N

[

L

0

]

d

ν

}

D

R

→

(

ν

)

{\displaystyle Q_{V}({\vec {R}}_{N},N|{\vec {R}}_{0},0)=\int _{{\vec {R}}_{0},0}^{{\vec {R}}_{N},N}\exp \left\{-\int _{0}^{N}[L_{0}]d\nu \right\}{\mathcal {D}}{\vec {R}}(\nu )}

理想的なポリマーの場合と同様に、この積分は微分方程式の

伝播関数 として解釈できます。

∂

f

∂

N

=

l

2

6

∇

2

f

−

β

V

(

R

→

)

f

{\displaystyle {\frac {\partial f}{\partial N}}={\frac {l^{2}}{6}}\nabla ^{2}f-\beta V({\vec {R}})f}

これにより、正規直交固有関数と固有値に関する

双線形展開が得られる。

Q

V

(

R

→

N

,

N

|

R

→

0

,

0

)

=

∑

n

f

n

(

R

→

N

)

f

n

∗

(

R

→

0

)

exp

(

−

E

N

N

)

{\displaystyle Q_{V}({\vec {R}}_{N},N|{\vec {R}}_{0},0)=\sum _{n}f_{n}({\vec {R}}_{N})f_{n}^{*}({\vec {R}}_{0})\exp(-E_{N}N)}

[

l

2

6

∇

2

f

−

β

V

(

R

→

)

]

f

n

(

R

→

n

)

=

E

+

n

f

n

(

R

→

n

)

{\displaystyle \left[{\frac {l^{2}}{6}}\nabla ^{2}f-\beta V({\vec {R}})\right]f_{n}({\vec {R}}_{n})=E+nf_{n}({\vec {R}}_{n})}

したがって、吸収の問題は 固有関数の 問題に帰着します。

典型的な井戸のような(吸引的な)ポテンシャルの場合、これは吸収現象の2つの領域につながり、臨界温度は 特定の問題パラメータによって決定されます 。

T

c

{\displaystyle T_{c}}

l

,

V

(

R

→

)

{\displaystyle l,V({\vec {R}})}

高温では 、ポテンシャル井戸には束縛状態がなく、すべての 固有値 が正であり、対応する固有関数は漸近形になります 。

T

>

T

c

{\displaystyle T>T_{c}}

<

(

x

→

∞

)

{\displaystyle <(x\rightarrow \infty )}

f

n

≅

A

n

sin

(

6

λ

n

/

L

2

x

)

+

B

m

cos

(

6

λ

m

/

L

2

x

)

{\displaystyle f_{n}\cong A_{n}\sin({\sqrt {6\lambda _{n}/L^{2}}}x)+B_{m}\cos({\sqrt {6\lambda _{m}/L^{2}}}x)}

計算された固有値を表します 。

λ

n

{\displaystyle \lambda _{n}}

変数分離を行い 、 の表面を と仮定した 後、x座標に対する結果を示します 。この式は、ポリマーが表面から離れた非常に開いた配置を表しており、これはポリマーが脱着していることを意味します。

x

=

0

{\displaystyle x=0}

十分に低い温度では 、負の固有値を持つ境界状態が少なくとも1つ存在します。「大きなポリマー」の極限では、これは双線形展開が基底状態によって支配されることを意味し、基底状態は漸近的に以下の 形をとります。

T

<

T

c

{\displaystyle T<T_{c}}

(

x

→

∞

)

{\displaystyle (x\rightarrow \infty )}

f

(

x

0

)

≅

A

0

exp

(

−

6

|

λ

0

|

/

l

2

x

)

{\displaystyle f(x_{0})\cong A_{0}\exp(-{\sqrt {6|\lambda _{0}|/l^{2}}}x)}

今回は、ポリマーの構成は、有効厚さで表面近くの狭い層に局在している。

l

6

|

λ

0

|

{\displaystyle \textstyle {\frac {l}{\sqrt {6|\lambda _{0}|}}}}

この手法を用いることで、様々な「壁」形状と相互作用ポテンシャルを持つ様々な吸着問題を解くことができます。定量的に明確に定義された結果を得るには、復元された固有関数を用いて、対応する配置和を構築する必要があります。

完全かつ厳密な解決策については [11]を参照。

除外ボリューム これまで露骨に無視されてきたもう一つの明らかな障害は、同一ポリマー内のモノマー間の相互作用である。この非常に現実的な制約の下での配置の数に対する正確な解は、1より大きい次元に対してはまだ見つかっていない。 [3]この問題は歴史的に 排除体積 問題として知られている 。この問題をよりよく理解するために、前述のように、各モノマーの終点に小さな剛体球(前述の「塵の粒」に似たもの)を配置したランダムウォーク連鎖を想像することができる。これらの球の半径は必然的に に従う 。そうでなければ、連続する球が重なり合うことになる。

r

<

l

/

2

{\displaystyle r<l/2}

経路積分アプローチは、近似解を導出するための比較的簡単な方法を提供する: [12] 提示された結果は3次元空間に関するものであるが、任意の 次元 に容易に一般化できる。計算は2つの合理的な仮定に基づいている:

排除体積の場合の統計特性は、排除体積はないが、仮定されたモノマー球と同一の体積の小さな球によって占められる 割合を持つポリマーの特性に似ています。

f

(

R

→

)

{\displaystyle f({\vec {R}})}

前述の特性は、最も可能性の高いチェーン構成を計算することで近似できます。 前述の経路積分の式に従うと 、最も可能性の高い構成は、 元の経路積分の指数を最小化する曲線になります。

Q

V

(

R

→

N

,

N

|

R

→

0

.0

)

{\displaystyle \textstyle Q_{V}({\vec {R}}_{N},N|{\vec {R}}_{0}.0)}

R

→

∗

(

ν

)

{\displaystyle {\vec {R}}^{*}(\nu )}

S

[

R

→

(

ν

)

]

≡

∫

0

N

{

3

2

l

2

(

d

R

→

d

ν

)

2

+

f

(

R

→

)

}

d

ν

{\displaystyle S[{\vec {R}}(\nu )]\equiv \int _{0}^{N}\left\{{\frac {3}{2l^{2}}}\left({\frac {d{\vec {R}}}{d\nu }}\right)^{2}+f({\vec {R}})\right\}d\nu }

式を最小化するには、 変分法を用いて オイラー・ラグランジュ方程式 を得ます 。

3

l

2

d

2

R

→

∗

d

ν

2

=

∇

f

(

R

→

∗

)

{\displaystyle {\frac {3}{l^{2}}}{\frac {d^{2}{\vec {R}}^{*}}{d\nu ^{2}}}=\nabla f({\vec {R}}^{*})}

を設定します 。

R

≡

R

∗

{\displaystyle R\equiv R^{*}}

適切な関数 を決定するには、 ポリマーの原点を中心とした、半径 、厚さ 、およびプロファイル の球面を考えます。この殻内のモノマーの平均数は に等しくなります 。

f

(

R

→

)

{\displaystyle f({\vec {R}})}

R

{\displaystyle R}

d

R

{\displaystyle dR}

4

π

R

2

{\displaystyle 4\pi R^{2}}

4

π

R

2

(

4

/

3

)

π

r

3

f

(

R

)

d

R

{\displaystyle \textstyle {\frac {4\pi R^{2}}{(4/3)\pi r^{3}}}f(R)dR}

一方、同じ平均値は とも等しくなります ( は値 を持つパラメータ化係数として定義されたことを思い出してください )。この等式により、次の式が得られます。

d

ν

=

(

d

R

d

ν

)

−

1

{\displaystyle \textstyle d\nu =\left({\frac {dR}{d\nu }}\right)^{-1}}

ν

{\displaystyle \nu }

0

≤

ν

≤

N

{\displaystyle 0\leq \nu \leq N}

f

(

R

→

)

=

(

4

/

3

)

π

r

3

4

π

R

2

(

d

R

d

ν

)

−

1

{\displaystyle f({\vec {R}})={\frac {(4/3)\pi r^{3}}{4\pi }}R^{2}\left({\frac {dR}{d\nu }}\right)^{-1}}

次のように書けることがわかります

。

S

[

R

→

(

ν

)

]

{\displaystyle S[{\vec {R}}(\nu )]}

S

[

R

→

(

ν

)

]

=

∫

0

N

{

3

2

l

2

(

d

R

d

ν

)

2

+

(

4

/

3

)

π

r

3

4

π

R

2

(

d

R

d

ν

)

−

1

}

d

ν

{\displaystyle S[{\vec {R}}(\nu )]=\int _{0}^{N}\left\{{\frac {3}{2l^{2}}}\left({\frac {dR}{d\nu }}\right)^{2}+{\frac {(4/3)\pi r^{3}}{4\pi }}R^{2}\left({\frac {dR}{d\nu }}\right)^{-1}\right\}d\nu }

再び変分法を使って次の式を得ます。

{

3

l

2

+

2

(

4

/

3

)

π

r

3

4

π

R

2

(

d

R

d

ν

)

−

3

}

d

2

R

d

ν

2

+

4

(

4

/

3

)

π

r

3

4

π

R

2

(

d

R

d

ν

)

−

1

=

0

{\displaystyle \left\{{\frac {3}{l^{2}}}+{\frac {2(4/3)\pi r^{3}}{4\pi }}R^{2}\left({\frac {dR}{d\nu }}\right)^{-3}\right\}{\frac {d^{2}R}{d\nu ^{2}}}+4{\frac {(4/3)\pi r^{3}}{4\pi }}R^{2}\left({\frac {dR}{d\nu }}\right)^{-1}=0}

依存関係のない常 微分方程式 が 得られていることに注目してください 。見た目はひどいものですが、この方程式はかなり単純な解を持ちます。

R

(

ν

)

{\displaystyle R(\nu )}

f

(

R

→

∗

)

{\displaystyle f({\vec {R}}^{*})}

R

(

ν

)

=

(

3

π

(

4

/

3

)

π

r

3

L

2

)

−

1

/

5

(

3

5

)

−

3

/

5

ν

3

/

5

{\displaystyle R(\nu )=\left({\frac {3\pi }{(4/3)\pi r^{3}L^{2}}}\right)^{-1/5}\left({\frac {3}{5}}\right)^{-3/5}\nu ^{3/5}}

排除体積を持つポリマーの場合、端から端までの距離は N とともに次のように増加するという重要な結論に達しました。

R

≅

(

3

π

(

4

/

3

)

π

r

3

L

2

)

−

1

/

5

N

3

/

5

{\displaystyle R\cong \left({\frac {3\pi }{(4/3)\pi r^{3}L^{2}}}\right)^{-1/5}N^{3/5}}

、理想的なモデル結果からの最初の逸脱: 。

R

∼

N

{\displaystyle R\sim {\sqrt {N}}}

ガウス連鎖

これまでのところ、計算に組み込まれたポリマーパラメータは、無限大にされた モノマー数と一定の結合長のみでした 。ポリマーの局所構造が問題に影響を与えるのはこれが唯一の方法であるため、通常はこれで十分です。「一定の結合距離」近似よりも少し良い結果を得るために、次に最も基本的なアプローチを検討してみましょう。単結合長のより現実的な記述は、ガウス分布です。 [13]

N

{\displaystyle N}

l

{\displaystyle l}

ψ

(

r

→

)

=

(

3

2

π

l

2

)

3

/

2

exp

(

−

3

r

→

2

2

l

2

)

{\displaystyle \psi ({\vec {r}})=\left({\frac {3}{2\pi l^{2}}}\right)^{3/2}\exp \left(-{\frac {3{\vec {r}}^{2}}{2l^{2}}}\right)}

したがって、前と同様に、結果は となります 。前よりも少し複雑になっていますが、 依然として 1 つのパラメータ があることに注意してください 。

⟨

r

→

2

⟩

=

l

2

{\displaystyle \langle {\vec {r}}^{2}\rangle =l^{2}}

ψ

(

r

→

)

{\displaystyle \psi ({\vec {r}})}

l

{\displaystyle l}

新しい結合ベクトル分布の配座分布関数は次のようになります。

Ψ

(

{

r

→

n

}

)

=

∏

n

=

1

N

ψ

(

r

→

n

)

=

∏

n

=

1

N

(

3

2

π

l

2

)

3

/

2

exp

[

−

3

r

→

n

2

2

l

2

]

=

(

3

2

π

l

2

)

3

N

/

2

exp

[

−

∑

n

=

1

N

3

(

R

→

n

−

R

→

n

−

1

)

2

2

l

2

]

.

{\displaystyle {\begin{aligned}\Psi (\left\{{\vec {r}}_{n}\right\})&=\prod _{n=1}^{N}\psi ({\vec {r}}_{n})\\&=\prod _{n=1}^{N}\left({\frac {3}{2\pi l^{2}}}\right)^{3/2}\exp \left[-{\frac {3{\vec {r}}_{n}^{2}}{2l^{2}}}\right]\\&=\left({\frac {3}{2\pi l^{2}}}\right)^{3N/2}\exp \left[-\sum _{n=1}^{N}{\frac {3({\vec {R}}_{n}-{\vec {R}}_{n-1})^{2}}{2l^{2}}}\right].\end{aligned}}}

相対結合ベクトルから 絶対位置ベクトルの差に切り替えたところ: 。

r

→

n

{\displaystyle {\vec {r}}_{n}}

(

R

→

n

−

R

→

n

−

1

)

{\displaystyle ({\vec {R}}_{n}-{\vec {R}}_{n-1})}

この配座はガウス鎖として知られています。ガウス近似は ポリマー構造の

微視的 解析には当てはまりませんが、大規模な特性については正確な結果をもたらします。

ψ

(

r

→

)

{\displaystyle \psi ({\vec {r}})}

このモデルを直感的に解釈する方法は、調和バネによって連続的に連結されたビーズの力学モデルとして解釈することです。このモデルの位置エネルギーは次のように与えられます。

U

0

(

{

R

→

n

}

)

=

3

2

l

2

k

b

T

∑

n

=

1

N

(

R

→

n

−

R

→

n

−

1

)

{\displaystyle U_{0}(\{{\vec {R}}_{n}\})={\frac {3}{2l^{2}}}k_{b}T\sum _{n=1}^{N}({\vec {R}}_{n}-{\vec {R}}_{n-1})}

熱平衡状態ではボルツマン分布が期待でき、実際に上記の結果が得られます 。

Ψ

(

{

r

→

n

}

)

{\displaystyle \Psi (\left\{{\vec {r}}_{n}\right\})}

ガウス連鎖の重要な性質は 自己相似性 である。つまり、任意の2つのユニット間 の分布は、ユニット間の距離 とユニット間の距離のみに依存し、ガウス分布に従う 。

R

→

n

−

R

→

m

{\displaystyle {\vec {R}}_{n}-{\vec {R}}_{m}}

l

{\displaystyle l}

(

n

−

m

)

{\displaystyle (n-m)}

ϕ

(

R

→

n

−

R

→

m

|

n

−

m

)

=

(

3

2

π

l

2

|

n

−

m

|

)

3

/

2

exp

[

−

3

(

R

→

n

−

R

→

m

)

2

2

|

n

−

m

|

l

2

]

{\displaystyle \phi ({\vec {R}}_{n}-{\vec {R}}_{m}|n-m)=\left({\frac {3}{2\pi l^{2}|n-m|}}\right)^{3/2}\exp \left[-{\frac {3({\vec {R}}_{n}-{\vec {R}}_{m})^{2}}{2|n-m|l^{2}}}\right]}

これはすぐに につながります 。

<

(

R

→

n

−

R

→

m

)

2

>=

|

n

−

m

|

l

2

{\displaystyle <({\vec {R}}_{n}-{\vec {R}}_{m})^{2}>=|n-m|l^{2}}

空間的障害のセクションで暗黙的に行われたように、接尾辞 を 連続極限まで取り、 を に置き換えます 。したがって、配座分布は次のように表されます。

n

{\displaystyle n}

R

→

n

−

R

→

m

{\displaystyle {\vec {R}}_{n}-{\vec {R}}_{m}}

∂

R

→

n

/

∂

n

{\displaystyle \partial {\vec {R}}_{n}/\partial n}

Ψ

(

{

r

→

n

}

)

=

(

3

2

π

l

2

)

3

N

/

2

exp

[

−

3

2

l

2

∫

0

N

d

n

(

∂

R

→

n

∂

n

)

2

]

.

{\displaystyle \Psi (\left\{{\vec {r}}_{n}\right\})=\left({\frac {3}{2\pi l^{2}}}\right)^{3N/2}\exp \left[-{\frac {3}{2l^{2}}}\int _{0}^{N}dn\left({\frac {\partial {\vec {R}}_{n}}{\partial n}}\right)^{2}\right].}

独立変数はベクトルから関数に変換され、 関数型 となります 。この式はウィーナー分布として知られています。

Ψ

[

R

→

(

n

)

]

{\displaystyle \Psi [{\vec {R}}(n)]}

外部 ポテンシャル 場を仮定すると 、上記の平衡配座分布はボルツマン因子によって修正されます。

U

e

(

R

→

)

{\displaystyle U_{e}({\vec {R}})}

Ψ

(

{

r

→

n

}

)

=

(

3

2

π

l

2

)

3

N

/

2

exp

[

−

3

2

l

2

∫

0

N

d

n

(

∂

R

→

n

∂

n

)

2

−

β

∫

0

N

d

n

U

e

[

R

→

(

n

)

]

]

.

{\displaystyle \Psi (\left\{{\vec {r}}_{n}\right\})=\left({\frac {3}{2\pi l^{2}}}\right)^{3N/2}\exp \left[-{\frac {3}{2l^{2}}}\int _{0}^{N}dn\left({\frac {\partial {\vec {R}}_{n}}{\partial n}}\right)^{2}-\beta \int _{0}^{N}dnU_{e}[{\vec {R}}(n)]\right].}

ガウス鎖配座分布の研究における重要なツールは 、経路積分商によって定義される

グリーン関数である。

G

(

R

→

,

R

→

′

;

N

)

≡

∫

R

→

0

=

R

→

′

R

→

N

=

R

→

D

R

→

(

n

)

exp

[

−

3

2

l

2

∫

0

N

d

n

(

∂

R

→

n

∂

n

)

2

−

β

∫

0

N

d

u

U

e

[

R

→

(

n

)

]

]

∫

d

R

→

′

∫

d

R

→

∫

R

→

0

=

R

→

′

R

→

N

=

R

→

D

R

→

n

exp

[

−

3

2

l

2

∫

0

N

d

n

(

∂

R

→

n

∂

n

)

2

]

{\displaystyle G({\vec {R}},{\vec {R}}';N)\equiv {\frac {\displaystyle \int _{{\vec {R}}_{0}={\vec {R}}'}^{{\vec {R}}_{N}={\vec {R}}}{\mathcal {D}}{\vec {R}}(n)\exp \left[-{\frac {3}{2l^{2}}}\displaystyle \int _{0}^{N}dn\left({\frac {\partial {\vec {R}}_{n}}{\partial n}}\right)^{2}-\beta \displaystyle \int _{0}^{N}duU_{e}[{\vec {R}}(n)]\right]}{\displaystyle \int d{\vec {R}}'\displaystyle \int d{\vec {R}}\displaystyle \int _{{\vec {R}}_{0}={\vec {R}}'}^{{\vec {R}}_{N}={\vec {R}}}{\mathcal {D}}{\vec {R}}_{n}\exp \left[-{\frac {3}{2l^{2}}}\displaystyle \int _{0}^{N}dn\left({\frac {\partial {\vec {R}}_{n}}{\partial n}}\right)^{2}\right]}}}

パス積分は、 から 始まり で終わる すべてのポリマー曲線の合計として解釈されます 。

R

→

(

n

)

{\displaystyle {\vec {R}}(n)}

R

→

0

=

R

→

′

{\displaystyle {\vec {R}}_{0}={\vec {R}}'}

R

→

N

=

R

→

{\displaystyle {\vec {R}}_{N}={\vec {R}}}

単純なゼロ場の場合、 グリーン関数は次のように簡約されます。

U

e

=

0

{\displaystyle U_{e}=0}

G

(

R

→

−

R

→

′

;

N

)

=

(

3

2

π

l

2

N

)

3

/

2

exp

[

−

3

(

R

→

−

R

→

′

)

2

2

N

l

2

]

{\displaystyle G({\vec {R}}-{\vec {R}}';N)=\left({\frac {3}{2\pi l^{2}N}}\right)^{3/2}\exp \left[-{\frac {3({\vec {R}}-{\vec {R}}')^{2}}{2Nl^{2}}}\right]}

より一般的なケースでは、すべての可能なポリマー立体配座に対する完全な 分配関数 の重み係数の役割を果たします 。

G

(

R

→

−

R

→

′

;

N

)

{\displaystyle G({\vec {R}}-{\vec {R}}';N)}

Z

=

∫

d

R

→

d

R

→

′

G

(

R

→

−

R

→

′

;

N

)

.

{\displaystyle Z=\int d{\vec {R}}~d{\vec {R}}'~G({\vec {R}}-{\vec {R}}';N).}

グリーン関数には、その定義から直接導かれる重要な恒等式が存在します。

G

(

R

→

,

R

→

′

;

N

)

=

∫

d

R

→

″

G

(

R

→

,

R

→

″

;

N

−

n

)

G

(

R

→

″

,

R

→

′

;

N

)

,

(

0

<

n

<

N

)

.

{\displaystyle G({\vec {R}},{\vec {R}}';N)=\int d{\vec {R}}''G({\vec {R}},{\vec {R}}'';N-n)G({\vec {R}}'',{\vec {R}}';N),\quad (0<n<N).}

この方程式には明確な物理的意味があり、経路積分の概念を説明するのにも役立つかもしれません。

積は 、 から始まり、段階 的に を通過し 、段階を経て で終わる 鎖 の重み係数を表します 。すべての可能な中間点を積分すると 、 から始まり で終わる鎖の統計的重みが得られます 。経路積分は、2つの固定された端点間でポリマーが形成できるすべての可能な文字通りの経路の合計であることがこれで明らかになったはずです。

G

(

R

→

,

R

→

″

;

N

−

n

)

G

(

R

→

″

,

R

→

′

;

N

)

)

{\displaystyle \textstyle G({\vec {R}},{\vec {R}}'';N-n)G({\vec {R}}'',{\vec {R}}';N))}

R

′

{\displaystyle R'}

R

″

{\displaystyle R''}

n

{\displaystyle n}

R

{\displaystyle R}

N

{\displaystyle N}

R

″

{\displaystyle R''}

R

′

{\displaystyle R'}

R

{\displaystyle R}

平均 を用いることで、あらゆる物理量 を計算することができます。が- 番目のセグメント の位置のみに依存すると仮定すると 、次のようになります。

G

(

R

→

,

R

→

′

;

N

)

{\displaystyle G({\vec {R}},{\vec {R}}';N)}

A

{\displaystyle A}

A

{\displaystyle \textstyle A}

n

{\displaystyle n}

⟨

A

(

R

→

n

)

⟩

=

∫

d

R

→

N

d

R

→

n

d

R

→

0

G

(

R

→

N

,

R

→

n

;

N

−

n

)

G

(

R

→

n

,

R

→

0

;

n

)

A

(

R

→

n

)

∫

d

R

→

N

d

→

R

0

G

(

R

→

N

,

R

→

0

;

N

)

{\displaystyle \left\langle A({\vec {R}}_{n})\right\rangle ={\frac {\displaystyle \int d{\vec {R}}_{N}~d{\vec {R}}_{n}~d{\vec {R}}_{0}~G({\vec {R}}_{N},{\vec {R}}_{n};N-n)G({\vec {R}}_{n},{\vec {R}}_{0};n)A({\vec {R}}_{n})}{\displaystyle \int d{\vec {R}}_{N}~{\vec {d}}R_{0}~G({\vec {R}}_{N},{\vec {R}}_{0};N)}}}

A が複数のモノマーに依存するのは当然です。A が に も依存し、 平均は次の形式をとると仮定します。

R

→

m

{\displaystyle {\vec {R}}_{m}}

R

→

n

{\displaystyle {\vec {R}}_{n}}

⟨

A

(

R

→

n

,

R

→

m

)

⟩

=

∫

d

R

→

N

d

R

→

n

d

R

→

m

d

R

→

0

G

(

R

→

N

,

R

→

n

;

N

−

n

)

G

(

R

→

n

,

R

→

m

;

n

−

m

)

A

(

R

→

n

,

R

→

m

)

∫

d

R

→

N

d

→

R

0

G

(

R

→

N

,

R

→

0

;

N

)

{\displaystyle \left\langle A({\vec {R}}_{n},{\vec {R}}_{m})\right\rangle ={\frac {\displaystyle \int d{\vec {R}}_{N}~d{\vec {R}}_{n}~d{\vec {R}}_{m}~d{\vec {R}}_{0}~G({\vec {R}}_{N},{\vec {R}}_{n};N-n)G({\vec {R}}_{n},{\vec {R}}_{m};n-m)A({\vec {R}}_{n},{\vec {R}}_{m})}{\displaystyle \int d{\vec {R}}_{N}~{\vec {d}}R_{0}~G({\vec {R}}_{N},{\vec {R}}_{0};N)}}}

より多くのモノマー依存性に対する明らかな一般化を備えています。

合理的な境界条件を課すと、

G

(

R

→

,

R

→

′

;

N

<

0

)

=

0

G

(

R

→

,

R

→

′

;

0

)

=

δ

(

R

→

−

R

→

′

)

{\displaystyle {\begin{aligned}&G({\vec {R}},{\vec {R}}';N<0)=0\\&G({\vec {R}},{\vec {R}}';0)=\delta ({\vec {R}}-{\vec {R}}')\\\end{aligned}}}

のテイラー展開を利用すると 、 の微分方程式を 導くことができる。

G

(

R

→

,

R

→

′

;

N

+

Δ

N

)

{\displaystyle G({\vec {R}},{\vec {R}}';N+\Delta N)}

G

{\displaystyle G}

(

∂

∂

N

−

l

2

6

∂

2

∂

R

→

2

+

β

U

e

(

R

→

)

)

)

G

(

R

→

,

R

→

′

;

N

)

=

δ

3

(

R

→

−

R

→

′

)

δ

(

N

)

.

{\displaystyle \left({\frac {\partial }{\partial N}}-{\frac {l^{2}}{6}}{\frac {\partial ^{2}}{\partial {\vec {R}}^{2}}}+\beta U_{e}({\vec {R}}))\right)G({\vec {R}},{\vec {R}}';N)=\delta ^{3}({\vec {R}}-{\vec {R}}')\delta (N).}

この方程式を用いることで、 様々な問題における の明示的な形が求められます。そして、分配関数を計算することで、多くの統計量を抽出できます。

G

(

R

→

,

R

→

′

;

N

)

{\displaystyle G({\vec {R}},{\vec {R}}';N)}

高分子場理論 排除体積効果によって引き起こされる電力依存性を見つけるための異なる新しいアプローチは 、以前に提示されたものよりも優れていると考えられています。 [6]

⟨

R

→

2

⟩

∝

N

α

{\displaystyle \left\langle {\vec {R}}^{2}\right\rangle \propto N^{\alpha }}

高分子物理学における場の理論 アプローチ は、高分子の揺らぎと場の揺らぎの密接な関係に基づいています。多粒子系の統計力学は、単一の揺らぎ場によって記述できます。このような集団内の粒子は、ランダムな高分子鎖に似た形で、揺らぎのある 軌道 に沿って空間を移動します。このことからすぐに導き出される結論は、多数の高分子群も単一の揺らぎ場によって記述できるということです。そして、同じことが単一の高分子についても言えます。

最初に提示した経路積分式と同様に、ポリマーの端から端までの分布は次のようになります。

Φ

(

R

→

,

N

)

=

∫

0

,

0

R

→

,

N

e

−

A

[

η

]

P

η

(

N

,

l

)

D

η

{\displaystyle \Phi ({\vec {R}},N)=\int _{0,0}^{{\vec {R}},N}e^{-{\mathcal {A}}[\eta ]}P^{\eta }(N,l){\mathcal {D}}\eta }

新しいパス積分関数は次のものから構成されます。

変動するフィールド

η

(

R

→

)

{\displaystyle \eta ({\vec {R}})}

アクション : モノマー間の反発ポテンシャルを示し ます 。

A

[

η

]

=

−

1

2

∫

d

R

→

d

R

→

′

η

(

R

→

)

V

−

1

(

R

→

,

R

→

′

)

η

(

R

→

′

)

{\displaystyle {\mathcal {A}}[\eta ]=-{\frac {1}{2}}\int d{\vec {R}}~d{\vec {R}}'~\eta ({\vec {R}})V^{-1}({\vec {R}},{\vec {R}}')\eta ({\vec {R}}')}

V

(

R

→

,

R

→

′

)

{\displaystyle V({\vec {R}},{\vec {R}}')}

P

η

(

N

,

L

)

=

∫

exp

{

−

∫

0

N

d

ν

[

M

2

R

→

˙

+

η

(

R

→

(

ν

)

)

]

}

D

R

→

{\displaystyle P^{\eta }(N,L)=\int \exp \left\{-\int _{0}^{N}d\nu \left[{\frac {M}{2}}{\dot {\vec {R}}}+\eta ({\vec {R}}(\nu ))\right]\right\}{\mathcal {D}}{\vec {R}}}

これはシュレーディンガー方程式 を満たす :

[

∂

∂

N

−

1

2

M

∇

2

+

η

(

R

→

)

]

P

η

(

N

,

L

)

=

δ

(

3

)

(

R

→

−

R

→

′

)

δ

(

N

)

{\displaystyle \left[{\frac {\partial }{\partial N}}-{\frac {1}{2M}}\nabla ^{2}+\eta ({\vec {R}})\right]P^{\eta }(N,L)=\delta ^{(3)}({\vec {R}}-{\vec {R}}')\delta (N)}

次元と結合長によって決定される有効質量として機能します

。

M

{\displaystyle M}

内部積分も経路積分になっているため、2 つの関数空間が - ポリマーの立体配座 - およびスカラー場 にわたって積分されることに注意してください 。

R

→

(

ν

)

{\displaystyle {\vec {R}}(\nu )}

η

(

R

→

)

{\displaystyle \eta ({\vec {R}})}

これらの経路積分には物理的な解釈がある。作用は、 空間依存のランダムポテンシャル における粒子の軌道を記述する 。経路積分は、 このポテンシャルにおける変動ポリマーの端から端までの分布を与える。 重み を用いた2番目の経路積分は 、他の鎖要素の反発雲を考慮する。発散を避けるため、積分は 虚 場軸 に沿って実行する必要がある 。

A

{\displaystyle {\mathcal {A}}}

η

(

R

→

)

{\displaystyle \eta ({\vec {R}})}

R

→

(

ν

)

{\displaystyle {\vec {R}}(\nu )}

η

(

R

→

)

{\displaystyle \eta ({\vec {R}})}

e

−

A

[

η

]

{\displaystyle e^{-{\mathcal {A}}[\eta ]}}

η

(

R

→

)

{\displaystyle \eta ({\vec {R}})}

変動するポリマーに対するこのような場の記述には、場の理論における臨界現象 の理論とのつながりを確立するという重要な利点があります 。

の解を求めるには 、通常、ラプラス変換を用い、 前述の統計平均に類似した相関関数を考慮します。ただし、グリーン関数は変動する複素場に置き換えられます。巨大高分子の共通極限(N>>1)においては、端から端までのベクトル分布の解は、多くの体系における臨界現象に対する量子場の理論的アプローチで研究されている、よく発達した領域に対応します。 [14] [15]

Φ

(

R

→

,

N

)

{\displaystyle \Phi ({\vec {R}},N)}

⟨

A

(

R

→

n

,

R

→

m

)

⟩

{\displaystyle \left\langle A({\vec {R}}_{n},{\vec {R}}_{m})\right\rangle }

多ポリマー系 これまでの説明では、もう一つの単純化のための仮定が当然のこととされていました。すなわち、すべてのモデルは単一のポリマーを記述していました。より物理的に現実的な記述には、ポリマー間の相互作用の可能性を考慮する必要があることは明らかです。本質的には、これは排除体積問題の拡張です。

これを図解的に理解するために、高濃度ポリマー 溶液 のスナップショットを想像してみてください。排除体積の相関は単一の鎖内だけでなく、ポリマー濃度の上昇に伴い他の鎖との接触点が増加し、排除体積が増加します。これらの接触は、個々のポリマーの統計的挙動に大きな影響を与える可能性があります。

2つの異なる長さのスケールを区別する必要がある。 [16] 1つの領域は、小さな端から端までのベクトルスケールで与えられる 。これらのスケールでは、鎖片はそれ自身からの相関、すなわち古典的な自己回避挙動のみを経験する。より大きなスケールでは、 自己回避相関は重要な役割を果たしておらず、鎖の統計はガウス鎖に類似する。臨界値は 濃度の関数でなければならない。直感的には、1つの重要な濃度がすでに見出されている。この濃度は鎖間の重なりを特徴付ける。ポリマーがわずかに重なり合っている場合、1つの鎖はそれ自身の体積を占めている。これは次式を与える。

R

0

<

ξ

{\displaystyle R_{0}<\xi }

R

0

>

ξ

{\displaystyle R_{0}>\xi }

ξ

{\displaystyle \xi }

C

∗

=

N

/

R

0

3

∼

N

/

N

3

σ

=

N

1

−

3

σ

{\displaystyle C^{*}=N/R_{0}^{3}\sim N/N^{3\sigma }=N^{1-3\sigma }}

使用した場所

R

0

∼

N

σ

{\displaystyle R_{0}\sim N^{\sigma }}

これは重要な結果であり、鎖長Nが大きい場合、重なり濃度が非常に小さいことがすぐに分かります。前述の 自己回避歩行は 変化し、したがって分配関数はもはや単一のポリマー体積排除経路によって支配されるのではなく、ポリマー溶液全体の濃度によって決定される残りの密度 変動によって支配されます。ほぼ完全に満たされた 格子 によって想像される非常に高い濃度の限界では、 密度変動はますます重要ではなくなります。

まず、経路積分の定式化を多数の鎖に一般化してみましょう。分配関数の計算への一般化は非常に単純で、すべての鎖セグメント間の相互作用を考慮するだけで済みます。

Z

=

∫

∏

α

=

1

n

p

D

R

→

α

(

ν

)

exp

{

−

β

H

(

[

R

→

α

(

ν

)

]

)

}

{\displaystyle Z=\int \prod _{\alpha =1}^{n_{p}}{\mathcal {D}}{\vec {R}}_{\alpha }(\nu )\exp\{-\beta {\mathcal {H}}([{\vec {R}}_{\alpha }(\nu )])\}}

ここで、重み付けされたエネルギー状態は次のように定義されます。

β

H

(

[

R

→

α

(

ν

)

]

)

=

3

2

l

2

∑

α

=

1

n

p

∫

0

N

α

(

∂

R

→

α

∂

ν

)

2

d

ν

+

1

2

σ

∑

α

,

β

=

1

n

p

∫

0

N

α

d

ν

∫

0

N

β

d

ν

′

δ

(

R

→

α

(

ν

)

−

R

→

β

(

ν

′

)

)

{\displaystyle \displaystyle \beta {\mathcal {H}}([{\vec {R}}_{\alpha }(\nu )])={\frac {3}{2l^{2}}}\sum _{\alpha =1}^{n_{p}}\int _{0}^{N_{\alpha }}\left({\frac {\partial {\vec {R}}_{\alpha }}{\partial \nu }}\right)^{2}d\nu +{\frac {1}{2}}\sigma \sum _{\alpha ,\beta =1}^{n_{p}}\int _{0}^{N_{\alpha }}d\nu \int _{0}^{N_{\beta }}d\nu '\delta ({\vec {R}}_{\alpha }(\nu )-{\vec {R}}_{\beta }(\nu '))}

ポリマーの数を示します

。

n

p

{\displaystyle n_{p}}

これは一般的に単純ではなく、分配関数を正確に計算することはできません。一つの簡略化として、 単分散性、 つまりすべての鎖の長さが同じであると仮定する方法があります。数学的には、 となります 。

N

α

=

N

β

∀

α

,

β

{\displaystyle N_{\alpha }=N_{\beta }\quad \forall \ \alpha ,\beta }

もう一つの問題は、分配関数に含まれる自由度が多すぎることです。関与する鎖の数は 非常に多く、各鎖は完全に柔軟であると仮定されるため、内部自由度を持ちます。このため、集合変数、つまりこの場合はポリマーセグメント密度を導入すると便利です。

n

p

{\displaystyle n_{p}}

ρ

(

x

→

)

=

1

V

∑

α

=

1

n

p

∫

0

N

d

ν

δ

(

x

→

−

R

→

α

(

ν

)

)

.

{\displaystyle \rho ({\vec {x}})={\frac {1}{V}}\sum _{\alpha =1}^{n_{p}}\int _{0}^{N}d\nu \delta ({\vec {x}}-{\vec {R}}_{\alpha }(\nu )).}

総溶液量

とともに。

V

{\displaystyle V}

ρ

(

x

→

)

{\displaystyle \rho ({\vec {x}})}

は、その値が任意の点における密度を定義する微視的密度演算子として見ることができます 。

x

→

{\displaystyle {\vec {x}}}

この変換は 想像するほど単純ではなく、正確に実行することはできません。最終結果は、 固体物理学 で頻繁に用いられている、いわゆる ランダム位相近似 (RPA)に対応します。セグメント密度を用いて分配関数を明示的に計算するには、 逆格子空間 に切り替え、変数を変更してから積分を実行する必要があります。詳細な導出については、 [13] [17] を参照してください。得られた分配関数を用いて、前述のように様々な物理量を抽出できます。

H

(

[

R

→

α

(

ν

)

]

)

→

H

(

[

ρ

(

x

→

)

]

)

{\displaystyle {\mathcal {H}}([{\vec {R}}_{\alpha }(\nu )])\rightarrow {\mathcal {H}}([\rho ({\vec {x}})])}

参照

参考文献

^ HR Allcock; FW Lampe; JE Mark, Contemporary Polymer Chemistry (3 ed.) . (Pearson Education 2003). p. 21. ISBN 0-13-065056-0 。 ^ P. Flory, Principles of Polymer Chemistry 、コーネル大学出版局、1953年 。ISBN 0-8014-0134-8 。 ^ abcde FW Wiegel、 「物理学と高分子科学における経路積分法入門」 (World Scientific、フィラデルフィア、1986年)。 ^ 土井正夫; Edwards, SF (1978). 「濃厚ポリマー系のダイナミクス.第1部~第3部」. J. Chem. Soc., Faraday Trans. 2. 74. Royal Society of Chemistry (RSC): 1789– 1832. doi :10.1039/f29787401789. ISSN 0300-9238. ^ 土井正夫; Edwards, SF (1979). 「高濃度ポリマーシステムのダイナミクス.第4部.レオロジー特性」. J. Chem. Soc., Faraday Trans. 2. 75. 英国 王立化学協会 (RSC): 38– 54. doi :10.1039/f29797500038. ISSN 0300-9238. ^ ab H. Kleinert、 「量子力学、統計、高分子物理学、金融市場におけるPATH INTEGRALS」 (World Scientific、2009年)。 ^ Daniell, PJ (1918). 「積分の一般形」. The Annals of Mathematics . 19 (4). JSTOR: 279–294 . doi :10.2307/1967495. ISSN 0003-486X. JSTOR 1967495. ^ Wiener, N. (1921年8月1日). 「解析関数の平均」. Proceedings of the National Academy of Sciences . 7 (9): 253– 260. Bibcode :1921PNAS....7..253W. doi : 10.1073/pnas.7.9.253 . ISSN 0027-8424. PMC 1084890. PMID 16576602 . ^ RPファインマン、「量子力学における最小作用の原理」、プリンストン大学博士論文(1942年)、未発表。 ^ RP Feynman と AR Hibbs、 「量子力学と経路積分」 (McGraw-Hill、ニューヨーク、1965 年)。 ^ Rubin, Robert J. (1969年11月15日). 「吸着ポリマー鎖の立体配座IIに関するコメント」. The Journal of Chemical Physics . 51 (10). AIP Publishing: 4681. Bibcode :1969JChPh..51.4681R. doi : 10.1063/1.1671849 . ISSN 0021-9606. ^ Gennes, P -G de (1968年12月1日). 「長鎖高分子のいくつかの配座問題」. 物理学の進歩に関する報告 . 32 (1). IOP出版: 187–205 . doi :10.1088/0034-4885/32/1/304. ISSN 0034-4885. S2CID 250861107. ^ ab M. Doi および SF Edwards、 「ポリマーダイナミクスの理論」 (Clarendon press、オックスフォード、1986 年)。 ^ DJ Amit、 「再正規化群と臨界現象 」(World Scientific Singapore、1984年) ^ G. Parisi, 統計場理論 (Addison-Wesley, Reading Mass. 1988)。 ^ Vilgis, TA (2000). 「高分子理論:経路積分とスケーリング」 . Physics Reports . 336 (3): 167– 254. Bibcode :2000PhR...336..167V. doi :10.1016/S0370-1573(99)00122-2. ^ Edwards, SF; Anderson, PW (1975). 「スピングラスの理論」. Journal of Physics F: Metal Physics . 5 (5). IOP Publishing: 965– 974. Bibcode :1975JPhF....5..965E. doi :10.1088/0305-4608/5/5/017. ISSN 0305-4608.

![{\displaystyle \int G[f(x)]{\mathcal {D}}f(x)}](https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/e8d3745f7a66d57aa7f0cb222b6031672856f068)

![{\displaystyle G[f(x)]}](https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/e06c4c9f57fc81b3b4e11b325eaafff97c12d264)

![{\displaystyle \Phi ({\vec {R}},N)=\int _{0,0}^{{\vec {R}},N}\exp \left\{-\int _{0}^{N}[L_{0}+f({\vec {R}})]d\nu \right\}{\mathcal {D}}{\vec {R}}(\nu )}](https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/7d31b5982280662611e5ef992c4caa7c18576105)

![{\displaystyle Q_{V}({\vec {R}}_{N},N|{\vec {R}}_{0},0)=\int _{{\vec {R}}_{0},0}^{{\vec {R}}_{N},N}\exp \left\{-\int _{0}^{N}[L_{0}]d\nu \right\}{\mathcal {D}}{\vec {R}}(\nu )}](https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/1e130d593d88fdc66804da4fd803507c1690c176)

![{\displaystyle \left[{\frac {l^{2}}{6}}\nabla ^{2}f-\beta V({\vec {R}})\right]f_{n}({\vec {R}}_{n})=E+nf_{n}({\vec {R}}_{n})}](https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/384b3a790692f386c965699f2e1402c0145080f5)

![{\displaystyle S[{\vec {R}}(\nu )]\equiv \int _{0}^{N}\left\{{\frac {3}{2l^{2}}}\left({\frac {d{\vec {R}}}{d\nu }}\right)^{2}+f({\vec {R}})\right\}d\nu }](https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/00b095aa02dddbaeaf87c53714b8c62a6aa805b8)

![{\displaystyle S[{\vec {R}}(\nu )]}](https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/718a6d89b5dd6f31a57149699905e538750b4e19)

![{\displaystyle S[{\vec {R}}(\nu )]=\int _{0}^{N}\left\{{\frac {3}{2l^{2}}}\left({\frac {dR}{d\nu }}\right)^{2}+{\frac {(4/3)\pi r^{3}}{4\pi }}R^{2}\left({\frac {dR}{d\nu }}\right)^{-1}\right\}d\nu }](https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/f08056da070557ac3a9ad524d07ecafbd107abbd)

![{\displaystyle {\begin{aligned}\Psi (\left\{{\vec {r}}_{n}\right\})&=\prod _{n=1}^{N}\psi ({\vec {r}}_{n})\\&=\prod _{n=1}^{N}\left({\frac {3}{2\pi l^{2}}}\right)^{3/2}\exp \left[-{\frac {3{\vec {r}}_{n}^{2}}{2l^{2}}}\right]\\&=\left({\frac {3}{2\pi l^{2}}}\right)^{3N/2}\exp \left[-\sum _{n=1}^{N}{\frac {3({\vec {R}}_{n}-{\vec {R}}_{n-1})^{2}}{2l^{2}}}\right].\end{aligned}}}](https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/aeca063df3a0d63ce209eb22721d5308f365a262)

![{\displaystyle \phi ({\vec {R}}_{n}-{\vec {R}}_{m}|nm)=\left({\frac {3}{2\pi l^{2}|nm|}}\right)^{3/2}\exp \left[-{\frac {3({\vec {R}}_{n}-{\vec {R}}_{m})^{2}}{2|nm|l^{2}}}\right]}](https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/f5e5951f61311774e78e6e3b803345ee9b52f9de)

![{\displaystyle \Psi (\left\{{\vec {r}}_{n}\right\})=\left({\frac {3}{2\pi l^{2}}}\right)^{3N/2}\exp \left[-{\frac {3}{2l^{2}}}\int _{0}^{N}dn\left({\frac {\partial {\vec {R}}_{n}}{\partial n}}\right)^{2}\right].}](https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/2a5cf980ac0060ae34705044a27edf54c3d1c2fb)

![{\displaystyle \Psi [{\vec {R}}(n)]}](https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/08b1cf0a6fde8dceca96138ca6c7776c25f7a3f2)

![{\displaystyle \Psi (\left\{{\vec {r}}_{n}\right\})=\left({\frac {3}{2\pi l^{2}}}\right)^{3N/2}\exp \left[-{\frac {3}{2l^{2}}}\int _{0}^{N}dn\left({\frac {\partial {\vec {R}}_{n}}{\partial n}}\right)^{2}-\beta \int _{0}^{N}dnU_{e}[{\vec {R}}(n)]\right].}](https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/617ab43ba473d93e3b68f9ea705230df5a932194)

![{\displaystyle G({\vec {R}},{\vec {R}}';N)\equiv {\frac {\displaystyle \int _{{\vec {R}}_{0}={\vec {R}}'}^{{\vec {R}}_{N}={\vec {R}}}{\mathcal {D}}{\vec {R}}(n)\exp \left[-{\frac {3}{2l^{2}}}\displaystyle \int _{0}^{N}dn\left({\frac {\partial {\vec {R}}_{n}}{\partial n}}\right)^{2}-\beta \displaystyle \int _{0}^{N}duU_{e}[{\vec {R}}(n)]\right]}{\displaystyle \int d{\vec {R}}'\displaystyle \int d{\vec {R}}\displaystyle \int _{{\vec {R}}_{0}={\vec {R}}'}^{{\vec {R}}_{N}={\vec {R}}}{\mathcal {D}}{\vec {R}}_{n}\exp \left[-{\frac {3}{2l^{2}}}\displaystyle \int _{0}^{N}dn\left({\frac {\partial {\vec {R}}_{n}}{\partial n}}\right)^{2}\right]}}}](https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/3f43365ffa90d8d3f5994fc11f9120c836eb1371)

![{\displaystyle G({\vec {R}}-{\vec {R}}';N)=\left({\frac {3}{2\pi l^{2}N}}\right)^{3/2}\exp \left[-{\frac {3({\vec {R}}-{\vec {R}}')^{2}}{2Nl^{2}}}\right]}](https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/e41b1d5a8d905363da923dee32b282e33d10841e)

![{\displaystyle \Phi ({\vec {R}},N)=\int _{0,0}^{{\vec {R}},N}e^{-{\mathcal {A}}[\eta ]}P^{\eta }(N,l){\mathcal {D}}\eta }](https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/f80f227fbc219b88c80e68c12d96bb1b52c1b29a)

![{\displaystyle {\mathcal {A}}[\eta ]=-{\frac {1}{2}}\int d{\vec {R}}~d{\vec {R}}'~\eta ({\vec {R}})V^{-1}({\vec {R}},{\vec {R}}')\eta ({\vec {R}}')}](https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/8af4e90400e2ed6f72b44224f5fa86ffcdb2d607)

![{\displaystyle P^{\eta }(N,L)=\int \exp \left\{-\int _{0}^{N}d\nu \left[{\frac {M}{2}}{\dot {\vec {R}}}+\eta ({\vec {R}}(\nu ))\right]\right\}{\mathcal {D}}{\vec {R}}}](https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/2e64017f64efeffc0e836f1e3f216682ce9a07e1)

![{\displaystyle \left[{\frac {\partial }{\partial N}}-{\frac {1}{2M}}\nabla ^{2}+\eta ({\vec {R}})\right]P^{\eta }(N,L)=\delta ^{(3)}({\vec {R}}-{\vec {R}}')\delta (N)}](https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/063e4ef3b6d89c50bf94f6429c4d94e92cda8040)

![{\displaystyle e^{-{\mathcal {A}}[\eta ]}}](https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/afbed3cfb093e16613b9cbbbf867037e3d8ed08a)

![{\displaystyle Z=\int \prod _{\alpha =1}^{n_{p}}{\mathcal {D}}{\vec {R}}_{\alpha }(\nu )\exp\{-\beta {\mathcal {H}}([{\vec {R}}_{\alpha }(\nu )])\}}](https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/8cad4e86388d7a8be178514ba3592336253817dc)

![{\displaystyle \displaystyle \beta {\mathcal {H}}([{\vec {R}}_{\alpha }(\nu )])={\frac {3}{2l^{2}}}\sum _{\alpha =1}^{n_{p}}\int _{0}^{N_{\alpha }}\left({\frac {\partial {\vec {R}}_{\alpha }}{\partial \nu }}\right)^{2}d\nu +{\frac {1}{2}}\sigma \sum _{\alpha ,\beta =1}^{n_{p}}\int _{0}^{N_{\alpha }}d\nu \int _{0}^{N_{\beta }}d\nu '\delta ({\vec {R}}_{\alpha }(\nu )-{\vec {R}}_{\beta }(\nu '))}](https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/88034f6eaea4a7e76e584d36024b2353682e3ee0)

![{\displaystyle {\mathcal {H}}([{\vec {R}}_{\alpha }(\nu )])\rightarrow {\mathcal {H}}([\rho ({\vec {x}})])}](https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/d8ee3db1ed38563614f0e180fe7d5621d8c1ed20)