アクバル後のムガル帝国の宗教政策

|

ジャハンギール

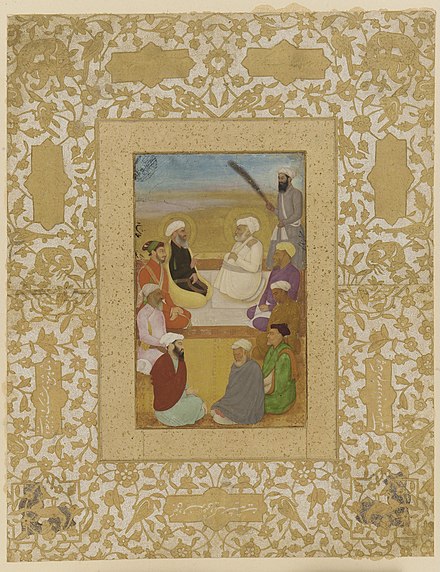

ジャハーンギールが王位に就いたとき、神学者たちはアクバルのスルフ・イ・クル政策が終焉を迎えるだろうと期待した。ジャハーンギールが最初に発したファルマン(勅令)は、ムガル帝国が真にイスラム的な帝国へと転換した兆しを示した。彼はウラマーに、ロザリオを唱えながら繰り返し唱えられるよう、覚えやすいように神への独特の祈りをまとめるよう依頼した。また、金曜日には敬虔で宗教的な人々と面会し、修行僧たちに施しや贈り物を配った。ジャハーンギールはしばしば偏狭な一面を見せたが、決して正統派ではなかった。ジャハーンギールは酒好きで、回想録には、王位に就いてからは蒸留酒の摂取量を20杯から5杯に減らし、それも夜間に減らしたと記している。[ 1 ]一方、彼は貴族たちを招いて酒を酌み交わし、宮廷では音楽や踊りが盛んに行われていた。こうした行為は、正統派ウラマーたちにとって非イスラム的なものとみなされていた。[ 2 ]

彼はパンジャブでの牛の屠殺を禁止し、それをグジャラートにまで広げたと言われているが、これは実際には牛の不足のために数年間行われていたという見方もある。[ 3 ]様々なヒンズー教の祭りが宮廷で祝われ、彼自身もそれらに参加し、贈り物を配っていた。しかし、彼の宗教的聖職者主義と相反する見方を提示する事件も数多くある。メーワールに対する戦争はジハードと宣言された。ムガル軍はメーワールに向かって行軍中に多くのヒンズー教寺院を破壊したが、ジャハーンギールはラーナ・アマル・シング1世が服従する用意があるなら友人として扱うようにとクッラム王子に厳しく警告していた。そのため、ラーナが服従して和平を申し立てると、シャー・ジャハーン(クッラム)から名誉ある扱いを受け、ラーナ・アマル・シング1世とカラン・シングの大理石像がジャハーンギールのアグラ宮殿に設置された。[ 4 ] [ 5 ]

1621年、カングラ遠征もジハードと宣言されたが、ムガル帝国側はヒンドゥー教徒の王ビクラムジットが指揮を執った。ジャハーンギールはハリドワールを訪れた際、俗世を捨てたヒンドゥー教徒が神の道に歓楽を求めていることを知り、彼らに贈り物を配った。アジメールにおいても、プシュカルの村全体に贈り物と金銭を配り、ヴィシュヌ神のヴァラハ像を破壊するよう命じた。おそらく彼は、様々な形で顕現した神の姿に満足しなかったようで、他の様々なヴィシュヌ神の像を破壊する措置は取られなかった。彼の治世には、ヴィル・シング・ブンデラのような人物がマトゥラーに壮大な寺院を建立した。ジャハーンギール自身もブリンダワンを訪れ、チャイタンヤ派のマタ族に施しを与えた。歴史家R.P.トリパティによると、彼は宗教の面ではアクバルほど寛容ではなかったが、シャー・ジャハーンよりは寛容であったという。[ 2 ]

ジャハーンギールは寛容の度合いが狭すぎることを示し、著名人に重い罰を与えた事件もある。グル・アルジュン・デヴの場合、ジャハーンギールはフスローへの支持を反逆とみなした。ジャハーンギールはフスローに重い賦課金を課し、その賦課金の履行として過度の拷問を加えた結果、命を落としたと言われている。また、息子で後継者であるグル・ハルゴヴィンドも投獄した。皇帝はまた、イスラム教徒の指導者の多くを、彼らの見解に同意できなかったという理由で罰した。著名なスーフィーの聖者、シェイク・アフマド・シルヒンディーは、かつて夢の中でカリフたちよりも神に近づいたことがあるが、その主張を強く反駁したため皇帝に罰せられたと述べている。シャイフ・ニザーム・タネーサリーという別のスーフィーは、フスロー・ミルザに随伴して長距離を旅した罪でメッカに追放された。彼は敬虔で知識豊富な人物に対し、毎日その知識と経済状況を審査し、褒賞を与えるという慣習を始めた。彼はそのような人物を自分の前に連れてくるよう命じ、直接審査した後、金銭やその他の支援を与えたが、この慣習はイスラム教徒のみに限られていた。[ 2 ]

ジャハーンギールは、彼が「タサウフの学」と呼んだヴェーダーンタの理論に、より大きな満足を見出しました。彼はジャドルプ・ゴサインの崇拝者となり、彼によればゴサインは、この学問を熟知しており、かつては山の穴に住んでいたとされています。ジャハーンギールは裸足でゴサインに会いに行き、その知識と簡素さに感銘を受けました。彼はゴサインをアグラに招待したいと考えましたが、その正統派的な要素に警戒しました。後にジャドルプ・ゴサインはマトゥラーに移り、ジャハーンギールはそこで二度彼と会っています。また、彼はヌール・ジャハーンの義理の兄弟であるハキム・ベグがゴサインを軽蔑したとして、マトゥラーの知事職から解任しました。ジャハーンギールは宮廷にバラモンたちを招き、しばしば彼らの話を聞いていた。例えば、ラムダス・カチワハに同行したグジャラート出身のバラモンは、牛の神聖さや世界のために自分の骨を捧げた聖者ダディチの物語について講義していた。[ 6 ]

アフマド・シルヒンディーは、宗教的な説教を続け、貴族たちに、特にミール・バクシの役人であるシャイフ・ファリド・ムルタザ・ハーンに宛てた大量の手紙を書き、この宗教問題について皇帝を説得した。[ 7 ] また、帝国政府関係者との書簡を通して、アフマド・シルヒンディーは宮廷で広まっていたいくつかの宗教的信念や教義に対抗するため、定期的に宮廷の議論に出席していたことも知られている。[ 8 ]その過程で、1617年にまとめられたこれらの書簡から、ファリド・ムルタザ・ハーンがこの件に関してアフマド・シルヒンディーの助言を受けたことが記録されている。[ 7 ]彼の努力は、皇帝アクバルの保護下にあったアブル・ファズルに影響を与え、アフマド・シルヒンディーは、ムガル帝国の宮廷でヒンドゥー教徒を容認するというアクバルの政策を覆すようアクバルの後継者ジャハーンギールを説得する努力を支援した。 [ 9 ]

ヨハナン・フリードマンは、多くの近代の歴史家や思想家によれば、アフマド・シルヒンディーの清教徒的思想がアウラングゼーブ皇帝の宗教的正統性に影響を与えたと指摘している。[ 10 ] [ 11 ]これは、アフマド・シルヒンディーがジャハーンギールから始まるアクバル皇帝の後継者に影響を与え、結婚年齢制限の撤廃、モスクの廃止、父によって放棄されたヒジュラ方法論の復活など、アクバルの政策を覆したことによって注目された。 [ 12 ]歴史家たちは、この影響がジャハーンギールのカングラ 征服のときに顕著に記録されており、遠征を監視していたアフマド・シルヒンディーのいる場で、ムガル軍が偶像を壊し、牛を屠殺し、ホトバの説教を読み上げ、その他のイスラムの儀式を執り行ったと指摘している。[ 13 ]ジャハーンギールがアクバルの世俗政策から逸脱したさらなる証拠として、1616年から1619年にかけてインド地方を訪れ観察した旅行者テリーの記録がある。彼はそこで、モスクが信者でいっぱいであること、コーランとハディースの実践的な教えが称賛されていること、ラマダンとイード・アル=フィトルの祝祭期間中に断食が完全に遵守されていることを発見した。[ 13 ]

シャー・ジャハーン

シャー・ジャハーンの治世は、ある程度、自由主義政策からの転換期を迎えた。治世6年目に、ジャハーンギールの治世に基礎が築かれたものの未完成の寺院は破壊するか、建設計画そのものを中止するよう命じた。しかし、自身の即位前に完成していた寺院は存続を認めた。イスラム教復興への熱意は、イスラム教を支配的な宗教として示すことを重視した皇帝の姿勢に表れており、デリーのジャーマー・マスジドやアグラのタージ・マハルといった壮大なモスクの建立につながった。これらのモスクは、イスラムの楽園観に合致するものでした。一方、彼の治世には「正統主義」と「自由主義」という二つの強い潮流が流れていた。自由主義の旗印がダーラ・シュコーとジャハナラに掲げられていた一方で、シェイク・アブドゥル・ハクとシェイク・アフマド・シルヒンディーは正統派の指導者でした。シェイク・アフマド・シルヒンディーは皇帝に対し、非ムスリムにジズヤ(禁欲)を課すよう促し、自らのパンフレットの中でヒンドゥー教徒とシーア派ムスリムの両方を異端者(カーフィル)と断じました。彼はシャリーア法の厳格な施行を支持していました。[ 14 ]

シャー・ジャハーンはこれらの宗教潮流のいずれにも加わらず、国家をイスラム国家と宣言しながらも、自由主義政策を完全に控えることはありませんでした。また、時には頑固なイスラム皇帝の様相を呈することもありました。それは、ブンデラの反乱において、ヴィル・シング・ブンデラがオルチャに建立した寺院がムガル帝国軍によって破壊された際に顕著でした。シャー・ジャハーンは裕福なジャイナ教商人の一部を支援し、土地やその他の援助を提供しました。こうしてシャンティダスはアフマダーバードに土地を与えられ、そこで寺院を建立しました。アウラングゼーブがグジャラート州知事に任命され、寺院が強制的にモスクに改築されるまで、シャンティダスの建設を禁じる措置は取られませんでした。後に、シャンティダスの訴えと、個人の所有物を追放することはイスラム法に反するという有力なカーズィーの布告により、シャー・ジャハーンは寺院をシャンティダスに返還しました。[ 15 ]

皇帝としてシャー・ジャハーンは正統派の勢力が支配することを許さず、ジャハーンギールの治世のような偏狭な考えによるいくつかの事件を除けば、帝国は全体として多様な貴族層の支援によって運営され、その中でヒンドゥー教徒も適切な代表を与えられた。彼もまたジャハーンギールのように音楽と舞踏を好み、ドゥルパドはそのお気に入りの音楽形式であった。彼の治世中、ヒンドゥー教の音楽家ジャガンナートはマハー・カヴィ・ライ(偉大な詩人)の称号を与えられた。 [ 16 ]シャー・ジャハーンはカシミールにおける混血結婚を禁じたと言われている。これはイスラム教徒の女性がヒンドゥー教徒の夫の慣習と宗教を受け継ぐことを意味していた。シェイク・アフマド・シルヒンディーとシェイク・アブドゥル・ハクがシャー・ジャハーンに書いた手紙には、ヒンドゥー教徒に厳しい制限を課すよう正統派が要求した用語集が示されている。[ 14 ]シャー・ジャハーンはシク教のグル・ハルゴービンドとも対立し、カルタルプルの戦いを引き起こした後、グルはカシミール山地に避難した。[ 17 ]しかし、何よりもこれらの自由主義的な要素は、ミアン・ミールとその後継者ムッラー・シャー・バダフシによって帝国内でまだ活発であり、彼らはダーラ・シュコーの指導者として相互共存の思想を広めた。[ 18 ]

アウラングゼーブ

アウラングゼーブの宗教政策は、他のムガル帝国の君主たちの政策よりも、最も議論の多いテーマの一つです。ジャドゥナート・サルカーのような歴史家は、彼の宗教的立場は偏狭で宗教的不寛容に満ちていると考えており、シブリ・ナウマニのような歴史家は、それを政治的便宜の問題だと説明しています。サティシュ・チャンドラは、賛成か反対かという議論には立ち入ることなく、中立的な立場から説明しています。アウラングゼーブの政策の中には、ヒンドゥー教徒への直接的な攻撃と見なせるものもあれば、時代の流れによるものと見なせるものもあります。治世初期、アウラングゼーブは、アクバル帝が始めたジャロカ・ダルシャンやトゥーラ・ダン(皇帝と金銀を秤量する儀式)といった慣習の禁止を求める農民運動を発布しました。また、晩年には、孫のビーダル・バフトにも秤量儀式を推奨しました。[ 19 ]彼はまた、貨幣へのホトバ(イスラムの聖句)の刻印を禁止し、アクバルによって廃止されたジズヤ(イスラムの戒律)を非ムスリムに再課しました。アウラングゼーブはまた、新しく建てられた寺院をすべて破壊し、古い寺院の修復を禁止するよう命じました。また、グジャラート州知事に対し、ヒンドゥー教徒がアフマダーバードのバザール以外でホーリーやディワリなどの祭りを祝うことを禁止するよう命じました。[ 20 ]

アウラングゼーブの王命の中には、ヒンドゥー教徒を攻撃し、自身を理想的なイスラム教の統治者として描くための直接的な試みと見られるものがいくつかあります。グジャラート州知事時代には、新しく建てられた「チンタマン寺院」を公然と冒涜し、敷地内で牛を殺してモスクに改築しました。カーシー・ヴィシュワナート寺院の破壊や、ヒンドゥー教徒の商人に5%の関税を課し、イスラム教徒には2.5%の関税を課すといった他の措置も同様に物議を醸しました。彼は王宮での音楽を禁止し、これはヒンドゥー教徒だけでなくイスラム教徒の音楽家にも影響を与えました。彼はラダリ(道路税)やその他の違法とみなした税金を軽減したと言われています。アウラングゼーブによるジズヤの再導入は、後の歴史家によって、特に正統派イスラム教徒を結集させ、マラーター王国やラージプート王国、そして異端者側についたデカン・スルタン朝との戦いに備えようとする試みだったと説明されている。[ 20 ]

彼は宮廷での歌唱を禁じたが、楽器の演奏は禁じなかった。実際、彼はヴィーナの演奏に熟達していた。彼の治世中には音楽に関する多くの論文が書かれた。[ 21 ]また、あるムハッラム祭(シーア派の伝統)の行列中に激しい衝突が発生した後、彼はすべての州でこの行列を禁止したとも言われている。チャンドラによると、アウラングゼーブの立場は、自らの行いを悔い改めて宗教の殻に隠れた人物の立場と言える。マンサブにおけるヒンドゥー教徒の数は彼の前任者と比べて減っておらず、彼はラージプート族との良好な関係を維持しようと努めた。ジャイ・シング1世は彼の親しい仲間であり続け、彼はシヴァージーを含む多くのヒンドゥー教徒の王と彼を対立させた。[ 22 ]継承戦争の間も、ラージプート族はダーラを支持し、マラーター族はアウラングゼーブを支持した。[ 19 ]

参照

参考文献

- ^アブラハム・エラリ (2007). 『孔雀の玉座の皇帝たち:偉大なるムガル帝国の物語』ペンギンUK. ISBN 978-93-5118-093-7. 2020年9月23日閲覧。

- ^ a b cリサ・バラバンリラー (2020). 「10. 遍歴の王」 . 『ジャハーンギール皇帝:ムガル帝国における権力と王権』 . ブルームズベリー出版. ISBN 978-1-83860-045-7. 2020年9月23日閲覧。

- ^フィンドリー、エリソン・バンクス(1993年3月25日)『ヌール・ジャハーン:ムガル帝国インドの皇后』オックスフォード大学出版局、192頁。ISBN 978-0-19-536060-8。

- ^アッシャー、キャサリン・B、タルボット、シンシア(2006年)『ヨーロッパ以前のインド』ケンブリッジ大学出版局、ISBN 978-1-139-91561-8。

「ラーナ・アマル・シンは王子の前で文字通り服従した。しかし、最も力強い行為は、ジャハーンギールのアグラ宮殿の外に、服従したラーナとその息子の大理石像を設置し、常にその存在を思い起こさせることだった。」(208ページ)

- ^エラリー、エイブラハム(2007年)『孔雀の玉座の皇帝:偉大なるムガル帝国の物語』ペンギンブックス社ISBN 978-93-5118-093-7。

「アグラに戻ったジャハーンギールは、メーワールに対する勝利を記念して、城塞のジャロカバルコニーの下の庭園にアマル・シンとカラン・シンの等身大の大理石像を設置した。」

- ^オードリー・トゥルシュケ(2016年)『出会いの文化:ムガル帝国の宮廷におけるサンスクリット』ペンギンUK社、ISBN 978-93-85890-81-9. 2020年9月23日閲覧。

- ^ a bイルファン・ハビブ (1960). 「シャイフ・アフマド・シルヒンディーとシャー・ワリウッラーの政治的役割」 .インド歴史会議議事録. 23 : 209–223 . ISSN 2249-1937 . JSTOR 44304065. 2024年3月6日閲覧。

- ^ハサン・ムルタザ (1946). 「7. シェイク・アフマドの書簡 (歴史研究の新たな資料) [1563—1624 AD]」 .インド歴史会議議事録. 9 : 273– 281. JSTOR 44137073.注

: これは皇帝の陣営から書かれたものである。この書簡は、イマームが皇帝宮廷で高く評価され、毎日出席し、そこでの日々の討論によって宮廷で広まっていた信条や教義に対抗していたことを示している。/これは、宮廷で議論され、批判され、嘲笑された信条や教義のリストをほぼ提供している。

- ^ジョン・F・リチャーズ (1993). 『ムガル帝国 第一部 第5巻』(ペーパーバック) . ケンブリッジ大学出版局. pp. 98– 100. ISBN 9780521566032. 2023年12月4日閲覧。

- ^ゲルハルト・バウリング、マハン・ミルザ、パトリシア・クローン (2013). 『プリンストン・イスラム政治思想百科事典』(ハードカバー) . プリンストン大学出版局. p. 27. ISBN 9780691134840. 2024年3月6日閲覧。

- ^マリク、ズバイル、パルヴィーン 2016、162-163ページ。

- ^マリク、ズバイル、パルヴィーン 2016、p.158-161。

- ^ a bマリク、ズバイル、パルヴィーン 2016、p. 159-161。

- ^ a bビパン・チャンドラ、スチェタ・マハジャン(2007年)『多文化社会における複合文化』ピアソン・エデュケーション・インディア、p.99、ISBN 978-81-317-0628-2. 2020年9月23日閲覧。

- ^マクラン・メータ (1991). 『歴史的観点から見たインドの商人と起業家:17世紀から19世紀のグジャラートのシュロフを中心として』 アカデミック財団. ISBN 81-7188-017-7. 2020年9月23日閲覧。

- ^アリソン・ブッシュ (2011). 『王たちの詩:ムガル帝国インドの古典ヒンディー語文学』 . オックスフォード大学出版局. ISBN 978-0-19-976592-8. 2020年9月24日閲覧。

- ^ HS Syan (2013). 『17世紀のシク教徒の闘争』IB Tauris. pp. 48– 49, 98. ISBN 978-1-78076-250-0。

- ^ハニフ、N. (2000)。スーフィー伝記百科事典: 南アジア。サラップ&サンズ、ニューデリー。 ISBN 8176250872205~209ページ。

- ^ a b Truschke, Audrey (2018年2月1日). 『アウラングゼーブ:その人物と神話』 . Random House India. ISBN 978-0-14-343967-7。

- ^ a bオードリー・トゥルシュケ (2018). 『アウラングゼーブ:その人物と神話』 ランダムハウス・インディア. ISBN 978-0-14-343967-7. 2020年9月24日閲覧。

- ^サティシュ・チャンドラ(2007年)『中世インドの歴史(800-1700年)』オリエント・ブラックスワン社、323頁。ISBN 978-81-250-3226-7。

- ^サティシュ・チャンドラ(2007年)『中世インドの歴史(800-1700年)』オリエント・ブラックスワン、250、357頁。ISBN 978-81-250-3226-7。

参考文献

- マリク, アドナン; ズバイル, ムハンマド; パルヴィーン, ウズマン (2016). 「シャイク・アフマド・シルヒンディー(1564-1624)による社会改革がインド亜大陸のムスリム社会に与えた影響」 .社会科学・人文科学ジャーナル. 55 (2).カラチ大学: 155–164 . doi : 10.46568/jssh.v55i2.70 . 2024年3月9日閲覧.