| ハンガリーへの第二次モンゴル侵攻 | |||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| モンゴルのヨーロッパ侵攻の一部 | |||||||||

1285年、ハンガリーのモンゴル軍。彩飾年代記に描かれている。左側には、捕虜となった女性たちを連れた下馬したモンゴル軍、右側には救出された女性1人を連れているハンガリー軍が描かれている。 | |||||||||

| |||||||||

| 交戦国 | |||||||||

黄金の大群 (モンゴル人)ガリシア・ヴォルィーニ王国 黄金の大群 (モンゴル人)ガリシア・ヴォルィーニ王国 |

ハンガリー王国 ハンガリー王国 | ||||||||

| 指揮官と指導者 | |||||||||

ガリシア王ノガイ・カーン・タラブガ・レオ1世 ガリシア王ノガイ・カーン・タラブガ・レオ1世  |

ラディスラウス 4 世王ローランドボルサジョージ バクサアマデウス アバピーター アバイヴァンカ アバ † ラディスラウス 4 世王ローランドボルサジョージ バクサアマデウス アバピーター アバイヴァンカ アバ †     | ||||||||

| 強さ | |||||||||

| 3万~20万人[1] | 約30,000 [2] | ||||||||

| 死傷者と損失 | |||||||||

| ほぼ全軍[3] | 光[要出典] | ||||||||

モンゴル軍によるハンガリー王国への第二次侵攻は、1285年から1286年の冬に行われた。モンゴル軍は、ジョチ・ウルスのノガイ・ハンとトゥラブガに率いられていた。[4]現地の勢力は、レジェックなど多くの場所で侵略軍に抵抗した。侵攻は2ヶ月続き、モンゴル軍は撤退した。[5]

プレリュード

最初の侵略

1241年、スブタイとバトゥ・ハーン率いるモンゴル軍は、ポーランド、ブルガリア、クロアチア、ハンガリー王国を含む中央ヨーロッパと東ヨーロッパに侵攻した。モヒの戦いで侵攻を阻止しようとしたハンガリーの試みは壊滅的に失敗した。ハンガリー騎兵隊の大半を占める軽騎兵はモンゴル軍に対して無力であることが証明されたが、少数の重装騎士(主にテンプル騎士団の騎士)は接近戦になるとはるかに優れた戦闘力を発揮した。[6]モンゴル軍はハンガリー軍を決定的に打ち負かし、翌年にかけてハンガリーの地方を荒廃させた。遠征の終わりまでに国王は敗走し、ハンガリーの人口の約4分の1が死亡し、王国の主要集落のほとんどが瓦礫と化した。[7]

ベーラ4世による改革

逃亡から帰還したベーラ4世は、その後数十年間をハンガリーの改革に費やした。まず第一に、セルビエンテス(ハンガリー騎士団)とイオバギオーネス・カストリ(ハンガリー騎士団)を統合し、重装でよく訓練された西洋式の騎士という新しい階級を創設した。それ以前のハンガリーの防衛は、ほぼ完全に木造の城と軽騎兵に依存していた。[8] 1247年、ベーラ4世は聖ヨハネ騎士団と封建協定を結び、装甲騎兵と要塞の増強に協力する見返りに、南東部の国境地帯を彼らに与えた。[要出典] 1248年、ベーラ4世は、男爵が領地内の兵士を適切に装備(鎧)して国王の軍隊に率い込むという条件で、ハンガリーの中産階級が男爵に仕えることを宣言した。当時の文書には、「我が国の貴族は、他の貴族に仕えるのと同様に、司教に仕える軍務に就くことができる」と記されている。1250年以降、国王直属の中小規模の領地を持つ自由領主も(男爵と共に)貴族に編入された。最終的に、新入植者は国王の要請に応じて騎馬武者装束で戦うことを条件に、「条件付き」貴族の地位を与えられた。[9] 1259年、彼は少なくとも1,000人の弩兵を雇用したいと考え、教皇にヴェネツィアとの連絡を依頼した(弩兵はモンゴル軍に対しても非常に効果的な武器であることが証明されていたが、1241年にハンガリー軍が実際に使用した弩兵の数は比較的少なかった)。[10]

一部の歴史家は、ベーラ4世が最初の侵攻を受けて城郭建設の改革を行ったと主張している。彼の治世末期までに、彼は100近くの新しい要塞の建設を監督した。[11]これは、王国が石造りの城をわずか10ヶ所しか持たず、その半分がオーストリア公国との国境沿いに築かれていた1241年と比べると、大きな進歩であった。 [12] 最初の侵攻の間、ほとんどの町や砦の壁を構成していた木、粘土、土[13]の防御壁は、モンゴルの攻城兵器によって容易に陥落した。 [14] あるドイツの年代記作者は、ハンガリーには「城壁や強固な要塞で守られた都市はほとんどなかった」と記している。[ 15]一部の現代歴史家は、堅固に要塞化された城がモンゴル軍にとって大きな脅威であったと主張している。[16]例えば、クリス要塞の包囲戦の失敗は石造城郭の優位性を証明するために用いられるが、攻撃側が城をほぼ占領し、城壁上で戦闘が繰り広げられ、モンゴル軍がベーラが城内にいないことに気付いて包囲が解かれたという事実はしばしば無視されている。[17]他の歴史家は、モンゴル軍が同様の要塞に対して行った包囲戦の巧みさを強調した。むしろ、モンゴル軍の移動速度とハンガリー王の追跡は、より長期の包囲戦の可能性を開かせなかった。中世社会の発展、貴族の台頭、領土の組織化、領地の発展、そしてハンガリー王が西隣国に対してとった一貫した政策によって、新たな城郭の建設が促進された。[17]

第二次侵攻への道

1254年、バトゥ・ハーンはハンガリーとの婚姻による同盟と、中央ヨーロッパおよび西ヨーロッパへの侵攻のための軍の4分の1を要求した。その見返りとして、ハンガリーは貢納義務と更なる破壊から免れるとされた。ベラはこの要求を無視した。1259年と1264年には、バトゥの弟で後継者であるベルケ・ハーンによって、さらに最後通牒が送られた。ベルケも同様の要求をした。ハンガリーがモンゴルに服従し、計画されているヨーロッパ侵攻のために軍の4分の1を譲り渡すならば、免税と略奪品の5分の1を受け取るというものだった。しかし、ベラは再びこれを拒否した。[18] [19] 1259年頃にベラと教皇の間で交わされた書簡は、モンゴルが数十年にわたって信用できない存在として知られていたことを示唆しており、教皇は「不誠実な」征服者たちが結んだいかなる協定も無価値であると述べていた。[20]

ベーラ4世とイシュトヴァーン5世の死後、1272年にラディスラウス4世がハンガリーの王位に就いた。母方の祖母の影響で、クマン人のラディスラウスとして知られるようになった。翌年、貴族や聖職者に対する彼の抵抗は強まり、異教徒のクマン人にキリスト教への改宗を要求する法律をめぐって教皇特使を逮捕し、そのキリスト教徒の妻イザベル・ド・アンジューを投獄した。貴族たちは挙兵し、エステルゴム大司教ロドメルはハンガリー王に対する十字軍を宣言した。[21]しかし、1282年にクマン人が反乱を起こしてハンガリーに侵攻すると、ラディスラウスと貴族たちはためらうことなく反乱を鎮圧した。 『イルミネイテッド・クロニクル』は、ラースローが「勇敢なヨシュアのように」クマン人と戦い、「自らの民と王国のために戦い」、ホドメゾーヴァーサールヘイ近くのホド湖でクマン軍を破ったと記している。[22]

それにもかかわらず、王の評判、特に貴族たちの間での評判は依然として非常に悪かった。1283年、王は妻を捨ててクマン人の臣民の間に定住し、クマン人の女性を愛妾とした。1282年のクマン人の反乱は、モンゴル侵攻のきっかけとなった可能性がある。ハンガリーから追放されたクマン人の戦士たちは、ジョチ・ウルスの事実上の指導者であるノガイ・ハンに協力を申し出、ハンガリーの危険な政情を伝えた。ノガイはこれを好機と捉え、弱体化していた王国に対して大規模な遠征を開始することを決意した。[23]

侵入

力

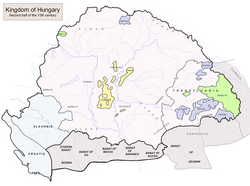

1285年の冬、モンゴル軍はハンガリーに二度目の侵攻を行った。1241年の最初の侵攻と同様に、モンゴル軍は二正面作戦でハンガリーに侵攻した。ノガイ軍はトランシルヴァニアを経由して侵攻し、トーレ・ブカ(タラブガ)軍はトランスカルパティアとモラヴィアを経由して侵攻した。第三の、より小規模な軍勢は、カダン軍の以前のルートを反映して、王国の中心部に侵入したとみられる。侵攻経路は、40年前のバトゥ軍とスブタイ軍の経路を反映しているようで、タラブガ軍はヴェレツケ峠を、ノガイ軍はブラッソーを経由してトランシルヴァニアに侵入した。[24]最初の侵攻と同様に、モンゴル軍はスピードと奇襲を重視し、ハンガリー軍を徹底的に殲滅しようとした。冬に侵攻することでハンガリー軍の不意を突くことを期待し、ラースローが決戦に臨むのに十分な兵を集めるのを(少なくとも後の敗北までは)不可能になるほどの速さで進軍した。しかし、王国の無秩序状態と、男爵による暴力による紛争解決の常套手段のため、現地の軍隊はよく訓練され、機敏だった。[25]ジョチ・ウルスが元朝およびイルハン国と和解したことで、ヨーロッパに軍を派遣する上でより安全な環境が得られたと考えられる。[26]ガリツィア・ヴォルィーニ年代記はこれを「大軍」と表現しているが[27]、その正確な規模は不明である。モンゴル軍には、レフ・ダニロヴィチをはじめとするルーシの臣下であるルーシ公子らの騎兵や、ルーシの衛星国出身の騎兵が含まれていたことが知られている。[28]

ステファン・クラコフスキは、2年後のポーランドへの小規模なモンゴル侵攻がおよそその数の兵士であったと推定することで、間接的にモンゴル侵攻軍を3万人よりかなり上回る兵士数と位置付けており、ノガイとタラブガが自ら侵攻を率いたということは、定義上大規模な軍であったことを示唆していると述べています。[29]ドイツとハンガリーの情報源は、侵攻してきたモンゴル軍の数を相当なものとしており、[30]エステルゴムの司令官ベネディクトからの同時期の手紙では、モンゴル軍の規模を20万人と推定しています。しかし、これは間違いなく誇張です。[31]ガリツィア・ヴォルィーニ年代記は、モンゴル軍の規模を数十万人としており、カルパティア山脈を行軍中にタラブガの隊列だけで10万人の兵士を失ったと述べています。[32]ザルツブルクのオーストリアの年代記作者は、モンゴル軍の陣地が幅16km(10マイル)、奥行き10km(6マイル)の範囲に及んでいたと記録している(これがノガイの軍隊だったのか、タラブガの軍隊だったのか、またこの年代記作者がどのようにして情報を得たのかは不明である)。[33]

1255年、ルブルックのウィリアムはハンガリー人が集められる兵士はせいぜい3万人程度だと記しており、この状況は過去30年間で劇的に変化していないと思われる。[34]モンゴル侵攻の時期にどれだけの兵士が集められたかは不明である。

ハンガリー中部/北部、トランスカルパチア、西トランシルヴァニア

ハンガリー北部で主力軍を率いていたタラブガは、カルパティア山脈の豪雪によって進軍が阻まれた。進軍の途上、彼の軍は兵站上の問題、特に食糧不足によって壊滅的な打撃を受け、数千人の兵士が死亡した。これはガリツィア・ヴォルィーニ年代記や同時代のポーランド史料にも記録されている。[35]これはおそらく、城塞戦という伝統的な戦術によるものであろう。城塞戦とは、城塞から小規模な襲撃や出撃を行いながら、入手可能な食糧を備蓄することで侵略者を飢え死にさせる戦術である。ハンガリー王に敵対するポーランドの年代記作者は、ラディスラウスはモンゴル軍と正面から戦うには臆病すぎると述べているが、これは戦闘回避と焦土作戦の成功を誤解したものと考えられる。[36]飢饉に加えて、ポーランドの史料は、モンゴル軍が何らかの疫病に見舞われたとも主張している。[37]

遠征の初めに、侵略軍はハンガリー中部を壊滅させ、ペストの町に侵入した。町は焼き払われたが、住民はドナウ川の南と西に逃げ、町はとっくに放棄されていた。[38]この出来事の間、エリザベス女王の家族は、女王がブダの城壁の安全な場所から見守る中、モンゴル軍に対して勇敢で効果的な出撃を行った。[39]タラブガの軍は要塞の密集により大きな困難に遭遇し、城や要塞都市を占領することはできなかった。[40]しかし、彼らは民間人に多大な損害を与え、ドナウ川まで襲撃した。地元のハンガリー軍は多くの防衛戦でモンゴル軍と戦ったが、国王はそのために、ゲオルギオス・バクサ、その親戚のアマデウス・アバ、一族のソモス支族のピョートル・アバなど、功績のあった下級官吏を何人か昇進させていた。[41]ローランド・ボルサ、アマデウス・アバ、ゲオルギオス・バクサ、そしてサロスのペトルス率いる軍隊は侵略軍を撃退し、捕虜の大半を救出した。アリエシュ地方でセーケイ族が守るトラスカウ要塞は、モンゴル軍の度重なる攻撃に耐えた。[42]タラブガ軍は地元軍による待ち伏せ攻撃や妨害に絶えず晒された。弱体化したタラブガ軍は、ドナウ川西岸に集結していたラディスラウス4世の軍の前に撤退した。他の史料には、タラブガ軍が正面衝突で敗北した、あるいはタラブガが撤退前にラディスラウス4世と和平条約を締結した、という記述もある。[43] [44]テューダー・サラゲアンによれば、侵略は主に地元軍によって撃退され、彼らは王からの支援をほとんど受けなかった。[45]

撤退中、タラブガの軍は凍えるような寒さで壊滅的な打撃を受け、飢えに苦しみ、馬や犬、兵士の死骸を食べてしまった。[46]ヴォルィーニに到着すると 、飢えた兵士たちは同盟国や家臣の町を略奪した。[47]

トランシルヴァニアとハンガリー平原

ノガイは1286年の春までトランシルヴァニアに滞在した。ここで彼はサースレーゲン(レギン)、ブラッソー(ブラショフ)、ベシュテルツェ(ビストリツァ)などの町や村を略奪した。また、いくつかの砦や城壁で囲まれた町を破壊することにも成功した。しかし、タラブガと同様に、トルダ(現在のルーマニア、トゥルダ)のかつての王家の拠点であったアラニョス(アリエシュ)渓谷のザクセン人のバン・ミコド城を除いて、主要な要塞を占領することはできなかった。この城は破壊された。[48] [49]タラブガの主力部隊が敗れた後、ラディスラウス4世はノガイの軍をトランシルヴァニアから追放するために遠征隊を率いた。ノガイ軍は、ヴォイヴォダ・ローラント・ボルサが指揮するザクセン人、ヴラフ人、セーケイ人からなる現地のハンガリー軍の手によってすでに深刻な敗北を喫していたため、彼の軍隊は到着が遅すぎたため、大きな変化をもたらすことはできなかった。[50]ラスローは彼らの撤退を妨害することで決着した。

余波

この侵略はハンガリー東部を荒廃させ、ペスト地方まで到達した。『イルミネイテッド・クロニクル』によると、侵略軍はドナウ川東岸の「全土に恐ろしい火災による荒廃を広げた」。モンゴル軍は撤退するまで2ヶ月間続いた。この戦争は国王にとって政治的な災厄となった。祖父同様、多くの貴族はクマン人との繋がりを疑って、国王がモンゴル軍を領土に招き入れたと非難した。[51]さらに悲惨なことに、この侵略は国王の支援をほとんど受けずに、地元の男爵やその他の有力者たちによって撃退された。彼らは軍事力、要塞や軍隊の効率性、そして国王や高官たちよりも民衆の安全を守る能力を証明した後、支持者網を広げ、王国の広大な地域を統治する資格を得た。この危機は、国王が十分な軍事資源を欠いており、それを政治的手腕で補うこともできないことを明らかにした。[52]

この戦争でモンゴル軍が被った大きな損失と、その直後のポーランドでの敗北(ただし、これらの遠征の間にブルガリアを再び属国にすることには成功した)が相まって、1280年代を除いてジョチ・ウルスによる中央ヨーロッパでの大規模な作戦は行われなかった。それ以降、ハンガリーとトランシルヴァニアへのモンゴルの攻撃は、国境沿いの襲撃と略奪に限られるようになった。[53] 14世紀までには、オズ・ベク・ハーンの下で国境襲撃が続いたにもかかわらず、ジョチ・ウルスとモンゴル帝国の大部分はハンガリーに深刻な脅威を与えなくなった。実際、1345年にはアンドラーシュ・ラックフィ伯爵率いるハンガリー軍が率先してモンゴル領内に侵攻し、ジョチ・ウルス軍を破って後にモルダビアとなる地域を占領した。[54]

注記

- ^ 下記参照。

- ^ 下記参照。

- ^ ジャクソン p.207:「ヴォルィーニ年代記によれば、彼はカルパティア山脈を越えた後、元の部隊の生存者を数人連れて戻ってきた」。

- ^ チェンバーズ、165ページ

- ^ ノラ・ベレンド編 (2012). 『中世における中央ヨーロッパの拡大.ラテンヨーロッパの拡大,1000-1500年』.ファーナム,サリー,イングランド;バーリントン,バーモント州:アッシュゲート/ヴァリオラム.ISBN 978-1-4094-2245-7. OCLC 755072422。

- ^ シュガー、27ページ:「ハンガリー軍の大半は軽騎兵で構成されており、西洋の観察者には『東洋的』に見えた。しかし、この軍は遊牧民的な戦闘戦術を放棄しており、この戦闘スタイルの達人に対しては無力であることが証明された。ハンガリーの戦術は東洋と西洋の軍事伝統の融合であり、粘土レンガと柵でできた効果のない城壁も同様であった。しかし、ハンガリーの防衛には、大規模な装甲騎士による近接戦闘と石造要塞という二つの要素が有効であることが証明された。」

- ^ シュガー、27ページ:「平野部では50~80%の集落が破壊された。森林地帯、山岳地帯、そしてトランシルヴァニアでは、人口減少は25~30%と推定される」。

- ^ エルトマン、トーマス「リヴァイアサンの誕生:中世・近世ヨーロッパにおける国家と体制の構築」ケンブリッジ大学出版局(1997年1月13日)。273ページ。

- ^ シュガー、28-29ページ

- ^ ジャクソン、71ページと84ページ

- ^ カートレッジ 2011、30ページ。

- ^ パウ

- ^ ジャクソン、65ページ

- ^ シュガー、26ページ:「防御力の乏しい地方の中心地と、堀や柵、木造の塔で守られていた貴族の邸宅は、何の障害にもならなかった。モンゴル軍はバリスタを用いて砦を破壊し、集落を焼き払った」。

- ^ ジャクソン、66ページ

- ^ エリック・フゲディ (1986)。中世ハンガリー (1000 ~ 1437 年) の城と社会。 Studia Historica Academiae Scientiarum Hungaricae (英語とハンガリー語)。ブダペスト: Akadémiai Kiadó : [販売元、Kultura]。46 ~ 48ページ 。ISBN 978-963-05-3802-2。

- ^ ab Janes, Andrej (2019-01-01). 「幻影の脅威:モンゴル侵攻は本当に中世スラヴォニアの石造城郭建築に影響を与えたのか?」T. Tkalčec (編) による会議論文集(要塞、防衛システム、過去の構造物と特徴)、2019年、225-238ページ。考古学研究所主催、第4回中世考古学国際科学会議議事録。

- ^ Pow、29-30ページ

- ^ Jean W. Sedlar, 『中世東中央ヨーロッパ、1000-1500』(シアトル:ワシントン大学出版局)、379。

- ^ ベッツォラ『モンゴル人』188ページ。

- ^ チェンバーズ、164ページ

- ^ サラギアン、133ページ

- ^ サラギアン、135ページ

- ^ サラギアン、135ページ

- ^ サラギアン、136ページ

- ^ ジャクソン、199ページ

- ^ ペルフェッキー, ジョージ・A. (1973). 『ガリシア・ヴォルィニアン年代記』. ミュンヘン: ヴィルヘルム・フィンク出版. 95ページ.

- ^ ジャクソン、205ページ

- ^ クラコウスキー、212ページ

- ^ ジャクソン、205ページ

- ^ ジャクソン、225ページ

- ^ ペルフェッキー, ジョージ・A. (1973). 『ガリシア・ヴォルィニアン年代記』. ミュンヘン: ヴィルヘルム・フィンク出版. 96ページ.

- ^ Kosztolnyik、286ページ

- ^ ウィリアム・フォン・ルブルック。『ウィリアム・フォン・ルブルックの東方世界への旅、1253-55年』ウィリアム・ウッドヴィル・ロックヒル訳。281ページ。「これらの国々を征服したり通過したりするのは容易いだろう。ハンガリー王の兵士はせいぜいXXX千人にも満たない。」

- ^ Pow、28ページ

- ^ ハンス・ヘミング・コルトゥム「トランスカルチュラル・ウォーズ:中世から21世紀まで」アカデミー出版(2006年3月22日)。227ページ。脚注68。

- ^ ジャクソン、205

- ^ Kosztolnyik、286ページ

- ^ ジャクソン、205ページ

- ^ サラギアン、136ページ

- ^ Kosztolnyik、285ページ

- ^ サラギアン、136ページ

- ^ サラギアン、137ページ

- ^ Kosztolnyik、286ページ

- ^ サラギアン、138ページ

- ^ ジャクソン、207ページ:「ヴォルィーニ年代記によると、彼はカルパティア山脈を越えた後、元の部隊の生存者を数人連れて帰還した」。

- ^ チェンバーズ、165ページ

- ^ サラギアン、136ページ

- ^ Pow、77ページ:「彼らは要塞の占領という点ではほんのわずかしか成果をあげられず、トランシルヴァニアで敗北した」

- ^ ジャクソン、205ページ:「ドイツに届いた当時の手紙と報告によると、トランシルヴァニアで[モンゴル軍]の退路を断ち、彼らに深刻な敗北をもたらしたのが、現地の軍隊、つまりザクセン人、ヴラフ人、セーケイ人であり、最後は軽騎兵として戦った。」

- ^ サラギアン、137ページ

- ^ サラギアン、138ページ

- ^ サラゲアン、137

- ^ コルテュム、ハンス・ヘニング著『トランスカルチュラル・ウォーズ:中世から21世紀まで』アカデミー出版(2006年3月22日)227頁

参考文献

- カートレッジ、ブライアン(2011年)『生き抜く意志:ハンガリーの歴史』C.ハースト社ISBN 978-1-84904-112-6。

- チェンバース、ジェームズ --悪魔の騎手:モンゴルのヨーロッパ侵攻

- ピーター F. シュガー、ピーター ハナーク、ティボール フランク--ハンガリーの歴史。 1990 インディアナ大学 448p。ISBN 978-0253208675

- パウ、スティーブン・リンゼイ著「深い溝としっかりと築かれた壁」カルガリー、2012年。https ://prism.ucalgary.ca/bitstream/handle/11023/232/ucalgary_2012_pow_lindsey.pdf? sequence=2&isAllowed=y

- パール・エンゲル、タマス・パロスファルヴィ、アンドリュー・エイトン:聖ステパノの王国: 中世ハンガリーの歴史、895-1526 年、IBTauris & Co Ltd、ロンドン。 2001. 471.p

- ステファン・クラコウスキー --ポルスカ、ウォルス、ナジャズダミ・タタールスキミ、XIII ヴィエク、ウィド。 1956年

- ジャクソン、ピーター --モンゴルと西洋:1221-1410。 2005年ラウトレッジ、448ページISBN 978-0582368965

- ZJ Kosztolnyik -- 13世紀のハンガリー、東ヨーロッパモノグラフ、1996年

- サラギアン、チューダー朝著『13世紀後半のトランシルヴァニア:会衆制の台頭』ブリル社、2016年、134-138ページ

- セーケリー、ジェルジ (1988)。 「Egy elfeledett rettegés: a második tatárjárás a magyar történeti hagyemányokban és az egyetemes összefüggésekben [忘れられた恐怖: ハンガリーの歴史的伝統と国際的文脈における第二次モンゴル侵攻]」。ザザドク(ハンガリー語)。122 ( 1-2 )。マジャル語トルテネルミ タルスラット: 52–88。ISSN 0039-8098 。

- シュシュチ、ティボール (2010)。 「Egy második "tatárjárás"? A tatár–magyar kapcsolatok a XIII. század második feleben [第二次タタール侵攻? 13世紀後半のタタールとハンガリーの関係]」。ベルヴェデーレ・メリディオナーレ(ハンガリー語)。22 ( 3–4 ) : 16–49。ISSN 1419-0222 。