| 清国とインドとの戦争 | |||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 中印国境紛争の一部 | |||||||||

1962年1月、中国とインドの国境でスパングル・ツォをパトロールするインド兵士 | |||||||||

| |||||||||

| 交戦国 | |||||||||

中国 中国 |

インド インド | ||||||||

| 指揮官と指導者 | |||||||||

|

毛沢東 周恩来 |

ジャワハルラール ネルー V. K. クリシュナ メノン ブリジ モハン カウル | ||||||||

| 強さ | |||||||||

| 80,000 [1] | 22,000 [2] | ||||||||

| 死傷者と損失 | |||||||||

|

中国の数字: [3] [4]

インドの主張:[5]

|

インドの数字: [6] [7]

中国の出典:[3]

| ||||||||

中印戦争(ちんいんせんそう、英: China-India War )は、1962年10月から11月にかけて中国とインドの間で発生した武力紛争である。これは中印国境紛争の軍事的エスカレーションであった。戦闘はインドと中国の国境沿い、ブータン東方のインド北東国境地帯、そしてネパール西方のアクサイチンで発生した。

1959年のチベット動乱でインドがダライ・ラマに亡命を認めて以来、両国の間では国境紛争が何度も発生していた。1960年から1962年にかけてインドが中国の外交的解決案を拒否した後、中国軍の行動はますます攻撃的になり、中国は1962年4月30日以降、それまで禁止されていたラダックでの「前方パトロール」を再開した。 [8] [9]キューバ危機の最中、米国が対応に追われているのを見て取った中国は、1962年10月20日に平和的解決に向けたあらゆる試みを断念し、[10]ラダックの3,225キロ(2,004マイル)の国境沿いの係争地域と北東国境のマクマホン線を越えて侵攻した。 [11]中国軍は両戦域でインド軍を押し戻し、西部戦域ではインドが主張する領土を全て、東部戦域ではタワン地区を占領した。この紛争は、1962年11月20日に中国が一方的に停戦を宣言したことで終結した。これはキューバ危機の終結と、米国によるインド支援への介入への懸念によるものとみられ、同時に中国は戦前の実効支配線(中印国境)への撤退を発表した。

戦闘の多くは山岳戦で構成され、高度4,000メートル(13,000フィート)以上の高所での大規模な戦闘を伴った。[要出典]注目すべきは、戦争は完全に陸上で行われ、どちらの側も海軍や航空資産を使用しなかったことである。

中ソ対立が深まるにつれ、ソ連はインド支援に力を入れ、特に高性能ミグ戦闘機の販売に力を入れた。同時に、米国と英国はインドへの高性能兵器の販売を拒否し、インドはソ連からの軍事援助に頼らざるを得なくなった。[12] [13]

位置

中国とインドは、ネパール、シッキム(当時はインドの保護領)、ブータンによって3つに分けられた長い国境を共有している。この国境は、ビルマと当時の西パキスタンの間のヒマラヤ山脈に沿っている。この国境沿いには、多くの紛争地域がある。西端は、スイスほどの広さのアクサイチン地域であり、中国の新疆ウイグル自治区とチベット自治区の間に位置し、中国は1965年にチベットを自治区と宣言した。ビルマとブータンの間の東の国境は、現在のインドのアルナーチャル・プラデーシュ州(旧北東辺境行政区)にまたがっている。これらの地域は両方とも、1962年の紛争で中国に制圧された。

戦闘のほとんどは高地で行われた。アクサイチン地域は海抜約5,000メートル(16,000フィート)の塩原砂漠であり、アルナーチャル・プラデーシュ州は7,000メートル(23,000フィート)を超える山岳地帯である。中国軍はこの地域で最も高い尾根の一つを占領していた。高地と極寒の環境は、兵站と人員配置に困難をもたらした。第一次世界大戦のイタリア戦役など、過去の同様の紛争では、敵の行動よりも過酷な環境の方が多くの死傷者を出している。清国と印度の戦争も例外ではなく、両軍の多くの兵士が極寒の寒さに屈した。[14]

-

1909年に出版されたシムラー以前のイギリスの地図には、いわゆる「外郭線」がインドの北の境界線として示されている。

-

1917年に中国政府が発行した中国の郵便地図

背景

戦争の主な原因は、大きく隔たるアクサイチンとアルナーチャル・プラデーシュ州の国境地域の主権をめぐる紛争でした。インドはラダック地方、中国は新疆ウイグル自治区に属すると主張していますが、アクサイチンには中国のチベット地域と新疆ウイグル自治区を結ぶ重要な道路が通っています。中国によるこの道路建設が、紛争の引き金の一つとなりました。

アクサイ・チン

清国とインドの国境の西側は、1834年にシク帝国の宗主権下にあったラージャ・グラブ・シン(ドグラ)の軍隊がラダックを征服したことに端を発する。チベットへの遠征が失敗に終わった後、グラブ・シンとチベット人は1842年に条約を締結し、「古くから確立された国境」を堅持することに合意したが、その国境は明確にされなかった。[15] [16] 1846年のイギリスによるシク教徒の敗北により、ラダックを含むジャンムー・カシミール地方はイギリスに割譲され、イギリスはグラブ・シンをマハラジャとして宗主権下に置いた。イギリスの委員たちは国境交渉のため中国当局と接触したが、中国当局は関心を示さなかった。[17]イギリスの国境委員たちは国境の南端をパンゴン湖に定めたが、その北のカラコルム峠までの地域は未開の地とみなした。[18]

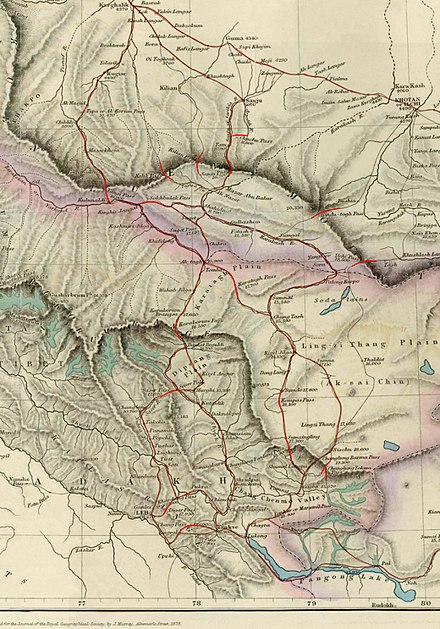

カシミールのマハラジャとその役人たちは、ラダックからの交易路をよく知っていた。レーを起点として中央アジアに至る主要ルートは2つあった。1つはカラコルム峠を抜け、崑崙山脈の麓にあるシャヒドゥラに至り、そこからキリアン峠とサンジュ峠を経てヤルカンドに至るルート、もう1つはチャンチェンモ渓谷を東に進み、アクサイチン地域の霊子堂平原を過ぎ、カラカシュ川に沿ってシャヒドゥラで最初のルートに合流するルートである。[19]マハラジャはシャヒドゥラを北の前哨地とみなし、事実上崑崙山脈を領土の境界としていた。シャヒドゥラはカラコルム峠から79マイル (127 km) 離れており、その間の地域は無人であったため、イギリスの宗主たちはこのような境界の拡大に懐疑的だった。それにもかかわらず、マハラジャは20年以上にわたってシャヒドゥッラーを前哨地として扱うことを許された。[20] [a] [b]

中国領トルキスタンは、キリアン峠とサンジュ峠を含む崑崙山脈の「北支流」を南の境界とみなしていた。そのため、マハラジャの領有権は争われなかった。[21] [c] 1862年のドゥンガン反乱で中国人がトルキスタンから追放された後、カシミールのマハラジャは1864年にシャヒドゥッラに小さな砦を建設した。この砦は、当時独立しカシミールと友好関係にあったホータンから物資を供給された可能性が高い。ホータンの統治者がカシュガルの有力者ヤクブ・ベグによって廃位されると、マハラジャは1867年にその地位を放棄せざるを得なくなった。その後、ドゥンガン反乱の終結まで、ヤクブ・ベグの軍隊がシャヒドゥッラを占領した。[22]

この間、インド測量局のWHジョンソンはアクサイチン地域の測量を委託されました。その調査中に、ホータンの君主から首都訪問の「招待」を受けました。帰国後、ジョンソンはホータンの国境は崑崙山脈のブリンジガにあり、カラカシュ渓谷全体がカシミール領土内にあることを記しました。彼が引いたカシミールの境界線は、サンジュ峠から崑崙山脈に沿ってチャンチェンモ渓谷の東端まで伸びており、「ジョンソン線」(または「アルダグ=ジョンソン線」)と呼ばれています。 [23] [d]

1878年に中国がトルキスタンを再征服し、新疆と改名した後、彼らは再び伝統的な国境線に戻った。当時、ロシア帝国は中央アジアに確固たる地位を築いており、イギリスはロシアとの国境線を挟むことを避けようとしていた。カシミール北西部に緩衝地帯としてワハン回廊を築いた後、イギリスは中国にカラコルム山脈と崑崙山脈の間の「無人地帯」を埋めるよう求めていた。イギリス(そしておそらくロシア)の奨励を受け、中国は1890年までにシャヒドゥラを含むヤルカンド川流域(ラスカムと呼ばれる)までの地域を占領した。 [26]また、1892年頃までにカラコルム峠に境界標を建てた。[27]これらの努力は中途半端なものだったように思われる。1893年にサンクトペテルブルクの中国高官、洪大塵が提供した地図には、ラスカムまでの新疆の境界が示されていた。東部ではジョンソンラインに似ており、アクサイチンをカシミール領内に位置付けた。[28]

1892年までに、イギリスはカシミールの境界線を「インダス分水嶺」、すなわち、片側はインダス川水系に、もう片側はタリム盆地に水が流れ込む分水嶺とする政策を決定した。北部では、この分水嶺はカラコルム山脈に沿っていた。東部では、チップチャップ川、ガルワン川、チャンチェンモ川がインダス川に流れ込み、カラカシュ川がタリム盆地に流れ込むため、より複雑であった。[29]この分水嶺に沿った境界線は、エルギン総督によって定められ、ロンドンに伝えられた。イギリス政府は1899年、特使サー・クロード・マクドナルドを通じて中国にこの境界線を提案した。後にマカートニー・マクドナルド線と呼ばれるようになったこの境界線は、北東部のアクサイチン平原と北部のトランス・カラコルム・トラクトを中国に割譲することになった。その見返りとして、イギリスは中国がフンザに対する「影の宗主権」を放棄することを望んだ。[30] [e]

1911年の辛亥革命(中国における勢力交代)、1917年の帝政ロシアの崩壊、そして1918年の第一次世界大戦終結の後、イギリスはジョンソンラインを公式に使用しましたが、この境界線を強制執行する緊急性は失われていました。イギリスは前哨基地の設置や地上での支配権確立のための措置を講じませんでした。[ 32]ネヴィル・マクスウェルによると、イギリスは政治情勢の変化に応じて領有権主張が変化したため、この地域で11もの異なる境界線を使用していました。[33] 1917年から1933年にかけて、北京の中国政府が発行した『中国郵便地図帳』は、アクサイチンの境界線を崑崙山脈に沿って走るジョンソンラインに沿わせていました。[34] [35] 1925年に発行された『北京大学地図帳』も、アクサイチンをインドに位置付けています。[36]

ジョンソンラインやマッカートニー・マクドナルドラインの使用は植民地行政官によって無視され、1947年にインドが独立した時点で、イギリスは北の国境線について非常に曖昧なままインド政府を去った。インド政府は1947年以降、アクサイチンの領有権を主張することを選択した。[32] 1954年7月1日、インドの初代首相ジャワハルラール・ネルーはインドの立場を明確に表明し、[24]アクサイチンは何世紀にもわたってインド領ラダック地方の一部であり、(ジョンソンラインによって定義された)国境線は交渉の余地がないと主張した。[37]ジョージ・N・パターソンによると、インド政府が最終的に係争地域に対するインドの領有権主張の根拠となる証拠を詳述した報告書を作成した際、「インドの証拠の質は非常に低く、非常に疑わしい情報源も含まれていた」という。[38] : 275

1956年から1957年にかけて、中国は新疆ウイグル自治区とチベットを結ぶアクサイチンを通る道路を建設した。この道路は多くの場所でジョンソンラインの南側を走っていた。[37]アクサイチンは中国にとってアクセスが容易だったが、インドからのアクセスはカラコルム山脈を越える必要があり、はるかに困難だった。[37]この道路は1958年に発行された中国の地図に掲載されていた。[39]

マクマホンライン

1824年から1826年にかけての第一次英緬戦争の後、イギリスがビルマからマニプールとアッサムの支配権を奪取した後、 1826年、イギリス領インドはチベットとの共通国境を獲得した。 [40] [41] [42] 1847年、北東国境の代理人J・ジェンキンス少佐は、タワンがチベットの一部であると報告した。1872年、チベットから4人の僧侶の役人がタワンに到着し、NEFAの役人R・グラハム少佐と共に国境の確定を監督し、タワン地域をチベットの一部として含めた。[要出典] 1873年、イギリスは自国の支配下にある部族の領土への臣民の侵入を防ぐため、行政境界線として「内側の境界線」を引いた。[43] [44]イギリスの境界線は「外側の境界線」とも呼ばれ、イギリスの管轄権の限界を示すために定義された。しかし、この地域ではインナーラインと大きな違いはありませんでした。[45]

1873年までに、イギリスがタワン地域をチベットの一部として扱っていたことは明らかでした。[42]この境界線は、1912年6月1日にインド駐在のイギリス軍参謀本部から出された覚書によって確認されました。[46]

1904年、チベットをロシアの影響から遠ざけるため、ラサ条約と呼ばれる英チベット条約が締結されました。この条約は中国を警戒させ、中国は反乱を鎮圧し、ロヒト渓谷に旗や境界石を立てるなどして威嚇を開始しましたが、1910年までにイギリスによってその大部分が撤去されました。このような中国からの攻撃は、植民地政府にタワン地域が将来の侵略経路となる可能性があることを示唆しました。[42]

1911年の革命後、イギリスは弱体化した中国とチベットをシムラー条約に付託し、チベット、中国、イギリス領インド間の国境を確定させた。この会議の主導者は、イギリス領インド政府の外務大臣ヘンリー・マクマホンであった。会議は測量を行い、マクマホン線を引いた。3人の代表全員が協定に署名したものの、後に北京は提案された境界線に異議を唱え、批准しなかった。[42]マクマホンは(上司からそうしないように指示されていたにもかかわらず)中国を迂回し、チベットと直接交渉することで二国間国境を確定することを決定した。[37]

後のインドの主張によれば、この国境はヒマラヤ山脈の最も高い尾根を通ることを意図していた。なぜなら、ヒマラヤ山脈の南側の地域は伝統的にインドの領土であったからである。[47]マクマホン線はインドが主張する境界線の南にあった。[37]インド政府は、ヒマラヤ山脈はインド亜大陸の古代の境界線であり、したがって現代のインドの境界線でもあるべきとの見解を持っていた。 [47]一方、ヒマラヤ山脈の係争地域は古代から地理的にも文化的にもチベットの一部であったというのが中国政府の立場である。[48]

イギリス統治下のインド政府は当初、シムラー協定を1907年の英露協定に反するとして拒否した。この協定では、どちらの側も「中国政府の仲介なしに」チベットと交渉してはならないと規定されていた。[49]イギリスとロシアは1921年に共同合意により1907年の協定を破棄した。[50]イギリスがこの地域の公式地図にマクマホン線を使用し始めたのは1930年代後半になってからであった。

中国は、チベット政府がそのような条約を締結するべきではなかったという立場を取り、チベットの独立統治の主張を否定した。[37]一方、チベットは、マクマホン線のいかなる部分についても異議を唱えなかった。ただし、マクマホン線によって英印の管轄下に置かれていた交易都市タワンの境界線の設定は例外であった。 [37]第二次世界大戦まで、チベット当局はタワンを完全な権限で統治することを認められていた。この時期、日本と中国の領有権拡大の脅威が高まったため、英印軍はインド東部国境防衛の一環としてタワンを確保した。[要出典]

1950年代、インドはこの地域の巡視を開始した。その結果、複数の地点で、最も高い尾根が実際にはマクマホン線の北側にあることが判明した。[37]インドは、マクマホン線の本来の意図は世界最高峰の山々によって両国を分断することにあったという歴史的立場から、これらの地点でインドは前線部隊を北の尾根まで延長した。これは当初の国境提案に沿った措置であるとみなしていたが、シムラー条約ではこの意図は明確に述べられていなかった。[37]

戦争に至る出来事

インド分割と中華人民共和国成立後の国境紛争

1947年、イギリス領インドはインドとパキスタンに分割され、中国内戦の結果、 1949年に中華人民共和国が成立しました。新インド政府の最も基本的な政策の一つは、中国との友好関係を維持し、古くからの友好関係を復活させることでした。インドは、新たに成立した中華人民共和国に外交承認を与えた最初の国の一つでした。[51]

1950年、中国人民解放軍(PLA)はチベットに侵攻したが、中国政府はチベットを依然として中国の一部とみなしていた。その後、中国は1956年から1967年にかけて道路を建設し、アクサイチンに国境検問所を設置することで影響力を拡大した。[39] [37]インドはこれらの動きに抗議し、中印国境の安定を確保するための外交的解決策を模索することを決定した。[51]インドの立場に関する疑念を払拭するため、ジャワハルラール・ネルー首相は議会で、インドはマクマホン線を公式の国境とみなしていると宣言した。[51]中国はこの発言に懸念を表明しなかった。[51]

当時、中国当局はネルー首相の主張を非難したり、アクサイチンの支配を公然と宣言したことに反対したりしなかった。1956年、周恩来首相 はインドが支配する領土に対する権利を主張しないと述べた。[51]周恩来首相は後に、アクサイチンは既に中国の管轄下にあり、マッカートニー・マクドナルド・ラインこそが中国が受け入れ可能な境界線であると主張した。[35] [37]周恩来首相は後に、アクサイチンの境界線は未確定であり、中国政府とインド政府間の条約によって定められたこともないため、インド政府が一方的にアクサイチンの国境を定めることはできないと主張した。[33]

1954年、ネルー首相はインドの国境を明確に定義し、画定するよう求める覚書を書いた。[24]インドの以前の理念に沿って、インドの地図には国境がマクマホン線の北側にある箇所もあった。[52] 1956年11月、中国の周恩来首相はインドに対し、中国はインドの領土を主張していないと保証したが、中国の公式地図にはインドが中国領であると主張する12万平方キロメートル(4万6000平方マイル)の領土が示されていた。[51]また、周恩来首相はネルー首相に対し、インドとの国境問題は存在しないと意図的に伝えたとも主張されている。[53]

1954年、中国とインドは平和共存五原則について交渉し、両国は紛争の解決においてこれに従うことに同意した。[54]インドは国境線図を提示し、中国はこれを受け入れ、「インド人と中国人は兄弟」というスローガンが広まった。1958年、ネルー首相は中国駐在のインド特使G・パルタサラティに個人的に、中国人を一切信用せず、国防大臣V・K・クリシュナ・メノンの共産主義的背景が中国に関する考えを曇らせていたため、彼を経由せず、すべての連絡を彼に直接送るよう伝えていた。[55]ジョン・W・ガーバーによると、ネルー首相のチベット政策はチベットに関する合意と妥協によって触媒される強力な中印協力関係を築くことだった。ガーバー氏は、ネルー首相のこれまでの行動から、中国はインドと「アジアの枢軸」を形成する準備ができているという自信が彼に与えられたと信じている。[39]

1959年、ネルー首相が、中国統治に対するチベット蜂起の失敗後、ラサから逃亡した当時のチベットの宗教指導者、ダライ・ラマ14世を迎合させたことで、この一見進歩した関係は大きな挫折を経験した。 [56]中国共産党主席の毛沢東は激怒し、新華社通信にチベットで活動するインドの拡張主義者に関する報道を行うよう要請した。[57]

1959年の夏には武力衝突が増加した。[58] : 131 1959年8月25日、インド軍の一団がマクマホン線の北にある龍州地域に侵入した。[58] : 131 人民解放軍はインド人捕虜を捕らえた。[52] [59]

10月2日、ソ連第一書記 ニキータ・フルシチョフは毛沢東との会談でネール首相を擁護した。この行動は、ソ連、米国、インドが中国に対して拡張主義的な意図を持っているという中国側の印象を強めることになった。人民解放軍は自衛的反撃計画を策定するまでに至った。[39]両国間の交渉は再開されたが、進展はなかった。[24] [60]

10月21日、孔峪関で小規模な衝突が発生した。[58] : 131 中国側とインド側はそれぞれ相手側が先に発砲したと主張した。[58] : 131 周恩来はマクマホン線の後方12.4マイルへの相互撤退を提案した。[58] : 131 インド政府は反応しなかった。[58] : 131

中国はマクマホンラインを認めなかったため、地図上では北東国境地帯(NEFA)とアクサイチンの両方が中国領土とされていた。[47] 1960年、周恩来は非公式に、インドがアクサイチンに対する領有権主張を放棄するのと引き換えに、中国がNEFAに対する領有権主張を撤回するよう示唆した。ネールは自身の立場を堅持し、中国はこれらの領土のいずれに対しても正当な主張を持っておらず、したがって譲歩する用意はないと考えていた。この断固たる姿勢は、中国ではチベットにおける中国の統治に対するインドの反対と受け止められた。[39]ネールは、中国軍がアクサイチンから撤退するまで国境交渉を行わないとし、この立場は国際社会(誰が?)からも支持された。[37]

インドは交渉に関する多数の報告書を作成し、国際的な議論に役立てるため、中国の報告書を英語に翻訳した。[39]中国は、インドが「チベットにおける壮大な計画」を継続するために、単に自国の主張を固めようとしているだけだと考えた。[39]中国がアクサイチンから撤退すべきだというインドの姿勢は、外交状況の継続的な悪化を引き起こし、国内勢力がネルー首相に中国に対する軍事的対応を取るよう圧力をかけるまでに至った。

1960年の境界問題の解決のための会議

1960年、ネルー首相と周恩来首相の合意に基づき、インドと中国の当局者は国境紛争の解決に向けて協議を行った。[61] [62]中国とインドは西部地域の国境を定める主要な分水嶺について意見が一致しなかった。[63]中国の国境主張に関する声明は、しばしば引用元を誤って伝えていた。[64]これらの交渉の失敗は、同年に中国がネパール(中ネパール平和友好条約)およびビルマと国境協定を締結したことにより、さらに悪化した。 [65]

前進政策

1961年夏、中国軍はマクマホンライン沿いの哨戒活動を開始し、インド統治地域の一部に侵入した。しかし、中国軍はインド領土への侵入だとは考えていなかった。これに対し、インド軍は中国軍の後方に設置拠点を設け、補給を遮断して中国本土への帰還を強制する政策を開始した。[66] [67]

1961年12月5日、東部司令部と西部司令部に命令が出された。[68] [69]

[...] 我々は、現在の陣地から、我々が認める国際国境に向けて可能な限り前方を巡回する。これは、中国軍の更なる進撃を阻止し、また既に我々の領土内に設置されている中国軍の陣地を制圧するために、新たな陣地を設置することを目的とする。[...]

これは「前進政策」と呼ばれている。[51] [59] [70]最終的に、このような前哨基地は60カ所に増え、そのうち43カ所は中国が領有権を主張するアクサイチン国境沿いにあった。[71]

インドの指導者たちは、これまでの外交経験に基づき、中国が武力で反撃することはないと考えていた。[70]インドの公式歴史書によると、インドと中国の駐屯地は狭い土地で隔てられていた。[39]中国は着実にこれらの地域に進出しており、インドはこれらの地域が占領されていないわけではないことを示すために前進政策で対応した。[39]ネヴィル・マクスウェルは、この自信の根拠を情報局長ムリックに求めている。[72]

中国軍は、インドの前哨基地が進軍してくると、当初は撤退を決意した。[39]しかし、これはインド軍の前進政策をさらに加速させるきっかけとなった。[39]これに対し、中央軍事委員会は「武装共存」政策を採択した。[39]インドの前哨基地が中国軍の陣地を包囲するのに対し、中国軍はより多くの前哨基地を建設してインド軍の陣地を反包囲した。[39]この包囲と反包囲のパターンは、中国軍とインド軍のチェス盤のような連動した配置を生み出した。[39]両軍による飛び石包囲にもかかわらず、両軍とも防御射撃のみの命令を受けていたため、敵の射撃は発生しなかった。この状況について、毛沢東は次のように述べている。

ネルーは前進したがっているが、我々はそれを許さない。当初はこれを阻止しようとしたが、今や阻止できないようだ。もし彼が前進したいのであれば、武装共存という道を選ぶしかない。あなたが銃を振りかざせば、私も銃を振りかざす。我々は正面から向き合い、互いに勇気を鍛え合おう。[39]

1962年10月20日に始まった中国による攻撃は前進政策に対する報復であった。[73] : 252 その年、中国共産党中央委員会と中央軍事委員会は人民解放軍に反攻作戦のために辺境部隊を動員するよう指示した。[58] : 131

初期の事件

1962年の夏から秋にかけて、インドと中国の間で様々な国境紛争や「軍事事件」が頻発した。5月、インド空軍は近接航空支援を計画しないよう指示されたが、インド軍に対する中国軍の不利な比率に対抗するには実行可能な手段と評価されていた。[74] 6月には小競り合いが発生し、数十人の中国軍兵士が死亡した。インド情報局は、国境沿いに中国軍が集結しているという情報を入手したが、これは戦争の前兆となる可能性があった。[74]

1962年6月から7月にかけて、インド軍の計画立案者は中国軍に対する「探り行動」を提唱し始め、それに従って山岳部隊を前進させ、中国軍の補給線を遮断した。パターソンによれば、インド軍の動機は次の3つであった。

- インドに対する中国の決意と意図を試す。

- 中印戦争の際にインドがソ連の支援を得られるかどうかをテストする。

- インドによるゴア併合後、関係が悪化していた米国内でインドへの同情心を醸成する。[38] : 279

1962年7月10日、350人の中国軍がチュシュル(マクマホン線の北)にあるインド軍駐屯地を包囲したが、拡声器による激しい口論の後撤退した。[14] 7月22日、前進政策が拡大され、インド軍は係争地域に既に展開していた中国軍を押し戻すことが可能になった。[51]インド軍はこれまで自衛目的のみに発砲命令が出されていたが、現在ではすべての駐屯地司令官に、脅威を受けた場合には中国軍に発砲する裁量が与えられた。[51] 8月、中国軍はマクマホン線沿いの戦闘態勢を改善し、弾薬、武器、燃料の備蓄を開始した。[要出典]

毛沢東はキューバ危機を予見していたため、少なくとも一時的には、ロシアのインド支援政策を転換するようフルシチョフを説得することができた。[75] 10月中旬、共産党機関紙プラウダはインドと中国の平和を促した。[75]キューバ危機が終結し、毛沢東の言論が変化すると、ロシアは方針を転換した。[75]

タグラリッジでの対決

1962年6月、インド軍は、ツァンダル山脈の北斜面、ナムカチュー渓谷の右側、タグラ山脈の南斜面に面して、ドーラ駐屯地と呼ばれる前哨基地を設置した。 [76] [77]ドーラ駐屯地は、地図上ではツァンダル山脈を一直線に横切るマクマホン線の北に位置していたが、インドがマクマホン線と解釈したタグラ山脈の南に位置していたことは明らかである。[37] [52] [78] 8月、中国は外交抗議を行い、タグラ山脈の頂上に陣地を構え始めた。[39]

9月8日、60名からなる人民解放軍部隊が尾根の南側に下降し、ナムカ・チューにあるインド軍の拠点の一つを占拠した。銃撃戦はなかったが、ネール首相は報道陣に対し、インド軍は「我々の領土を解放せよ」という指示を受けており、部隊には武力行使の裁量権が与えられていると述べた。[39] 9月11日には、「全ての前線拠点と哨戒部隊は、インド領土に侵入した武装中国人に対し発砲する許可を得た」と決定された。[51]

タグラリッジ占領作戦は、ネルー首相の指示が不明確で作戦が遅れたという欠陥があった。[37]さらに、一人当たり35キログラム(77ポンド)の荷物を長距離にわたって運ばなければならず、対応が大幅に遅れた。[79]インド軍大隊が衝突地点に到着する頃には、中国軍はナムカチュー川の両岸を制圧していた。[要出典] 9月20日、中国軍はインド軍に手榴弾を投げつけ、銃撃戦が勃発し、9月の残りの期間、長い一連の小競り合いの引き金となった。[79]

タグラ・リッジの部隊を指揮したダルヴィ准将を含む一部のインド軍兵士は、彼らが戦っている領土が「我々が本来は我々の領土であると確信していた」領土ではないことを懸念していた。 [59]ネヴィル・マクスウェルによれば、インド国防省の職員でさえ、タグラ・リッジでの戦闘の正当性について断固とした懸念を抱いていた。[37]

10月4日、第4軍団司令官ブリジ・モハン・カウルは、タグラ山脈南方の地域確保に部隊を派遣した。[要出典]カウルは、失われたドーラ駐屯地への再進入の前に、まず戦略的に重要な位置であるユムツォ・ラを確保することを決定した。[51]カウルは当時、攻撃が絶望的なものになることを察知しており、インド政府は全面戦争へのエスカレーションを阻止しようとしていた。タグラ山脈へ進軍していたインド軍は、これまで経験したことのない状況に苦戦し、グルカ兵2名が肺水腫で死亡した。[79]

10月10日、ユムツォ・ラに進軍していた50名のインド人ラージプート軍は、約1,000名の中国軍の陣地と遭遇した。[要出典]ユムツォ・ラは海抜16,000フィート(4,900メートル)に位置しており、カウルはインド軍への砲撃支援を計画していなかったため、インド軍は戦闘態勢になかった。[79]中国軍はマクマホン線の北にいると勘違いし、インド軍に発砲した。インド軍は中国軍の陣地に包囲され、迫撃砲の射撃を受けた。インド軍は中国軍の最初の攻撃を何とか食い止め、多大な損害を与えた。[要出典]

この時点で、インド軍は迫撃砲と機関銃で中国軍を押し戻す位置にいた。しかし、ダルヴィ准将は発砲を断念した。発砲すれば、中国軍が再集結している地域にまだ残っていたラージプート族を壊滅させることになるからだ。彼らは、中国軍が再攻撃の準備を整えるのをなす術もなく見守るしかなかった。[79]中国軍による二次攻撃で、インド軍は状況の絶望を悟り、撤退を開始した。インド軍の斥候隊は25名、中国軍は33名の死傷者を出した。中国軍はインド軍が撤退する間、発砲を控え、退却する兵士たちの目の前で、インド軍の死者を軍葬で葬った。これが、この戦争における最初の激戦となった。[要出典]

この攻撃はインドにとって重大な意味合いを持っており、ネルー首相は問題解決に努めたが、10月18日までに中国が大規模な軍備増強を行い、攻撃の準備を進めていることが明らかになった。[要出典]タグラ山脈の南側では、陣地の増強と強化を支援するラバとポーターの長い列も観察された。[79]

中国の準備

中国の動機

中国が最終的にインド軍と衝突するに至った主な要因は二つあり、一つは、係争国境に対するインドの立場と、チベットにおけるインドの転覆工作と認識されたことであった。一つは、「チベットにおける中国の支配を弱めようとするインドの試みを罰し、終結させる必要があると認識されたこと、そしてその試みは1949年以前のチベットの現状回復を目的としていると認識されたこと」であった。もう一つは、「国境沿いの中国領土に対するインドの侵略行為を罰し、終結させる必要があると認識されたこと」であった。ジョン・W・ガーバーは、最初の認識は1960年代のインド軍と政治状況に基づくと誤りであったと主張する。しかし、それでもなお、それは中国が戦争に突入する大きな理由となった。彼は、インドの国境での行動に関する中国の認識は「かなり正確」であったものの、チベットに対するインドの政策とされるものに関する中国の認識は「かなり不正確」であったと主張する。[39]

CIAが機密解除したPOLO文書は、当時のアメリカによる戦争中の中国の動機に関する分析を明らかにしている。この文書によると、「中国軍が攻撃に踏み切った主な動機は、1962年に人民解放軍が陣取っていた地盤を維持し、その地盤を奪取しようとするインド軍を懲らしめるという決意であった」とされている。一般的に言えば、中国軍はインドに対し、中国が軍事的な「再占領」政策に決して屈しないことを決定的に示したかった。攻撃の副次的な目的は、インドの弱点を露呈させることでネルー首相の威信を傷つけることと、[53]共産主義国に対するネルー首相支援というフルシチョフの政策を裏切り者として暴露することであった。[53]

中国がインドとの戦争を決断したもう一つの要因は、ソ連・米国・インドによる中国の包囲と孤立化を阻止する必要があると認識されていたことだろう。[39]当時、インドはソ連および米国と良好な関係にあったが、ソ連(および米国)はキューバ危機に気を取られており、中印戦争には介入しなかった。[要出典] P・B・シンハは、中国が10月まで攻撃を控えたのは、戦争の時期がアメリカの行動とちょうど重なっていたため、米ソの介入の可能性を避けるためだったと示唆している。アメリカによるキューバ周辺への軍備増強はドーラ・ポストでの最初の大規模衝突と同日に発生し、中国による10月10日から20日までの軍備増強は、10月20日に開始されたアメリカによるキューバ封鎖の実施と全く同じように見えたが、中国はキューバで何が起こるかを予測する前に、おそらくこの事態に備えていたと考えられる。[51]

1962年5月から6月にかけて、蒋介石率いる中華民国国民党政府は台湾において「中国大陸の奪還」政策を唱え、中国共産党指導部は台湾からの侵攻を恐れ、関心を南東部へと移した。ヒマラヤでの戦闘に資源を投入することを躊躇した中国指導部は、二正面作戦は望ましくないと判断した。7月以降、アメリカから国民党政府が侵攻しないとの確約を得た後、中国はインド国境に重点を置き始めた。[80]

ガーバーは、中国がインドの国境政策、特に前進政策を、中国支配下の領土を段階的に奪取しようとする試みと正しく評価したと主張する。チベット問題については、中国がインドとの戦争を決断した主要な要因の一つは、人間に共通する「他者の行動は内的動機に帰し、自身の行動は状況要因に帰する」という傾向にあると主張している。1990年代に発表された中国の研究は、中国がインドと戦争に突入した根本的な原因は、チベットにおけるインドの侵略を認識したことであり、前進政策は単に中国の反応を触媒したに過ぎないことを裏付けている。[39]

ネヴィル・マクスウェルとアレン・ホワイティングは、中国指導部は自分たちが正当に中国領土であり、インドの侵攻以前から事実上中国の占領下にあった領土を守っていると信じており、前進政策をインドによる徐々に進む併合の試みと見なしていたと主張している。[39]毛沢東自身も前進政策を中国将棋の戦略的前進に例えている。

彼ら(インド)の絶え間ない前進は、まるで楚漢の境界線を越えるようなものだ。我々はどうすればいいだろうか? 川のこちら側にポーンをいくつか配置することもできる。もし彼らが川を渡ってこなければ、それでいい。もし渡ってきたら、我々が食い尽くすのだ(チェスの比喩で、相手の駒を取ることを意味する)。もちろん、盲目的に食い尽くすわけにはいかない。些細なことに我慢を怠ると、大きな計画が台無しになる。我々は状況に注意を払わなければならない。[39]

したがって、1961年前半の中国の対インド政策は、一見矛盾する二つの前提に基づいて展開された。一方では、中国指導部は、交渉の糸口が見えてくるという希望を、次第に薄れつつはあったものの、持ち続けていた。他方では、彼らはインドの発言と行動を、ネルー首相が中国の撤退についてのみ話し合いたいと考えていることの明確な兆候と解釈した。この希望については、彼らは交渉に応じる用意があり、ネルー首相にも同様の態度を取らせようとした。一方、インドの意図については、彼らは政治的な行動を取り始め、ネルー首相は既に帝国主義の手先となっており、そのために国境交渉に反対しているという前提に基づいて、根拠を構築し始めた。[53]

クリシュナ・メノンは、1961年6月6日にラオスで開催された国際会議に出席するためジュネーブに到着した際、陳毅代表団の中国当局者から、陳毅が国境紛争について彼と協議することに興味を持っているかもしれないと示唆されたと伝えられている。メノンとの数回にわたる非公式会談において、陳毅は紛争に関するいかなる議論も避け、メノンは中国側がまず彼にこの件を切り出してほしいと望んでいると推測した。しかし、彼はネルー首相から主導権を握らないよう指示されていたため、この件を切り出さなかった。そのため、中国側にはネルー首相が柔軟性を示すつもりがないという印象が残された。[53]

9月、中国は論評の中でネルー首相を公然と批判する一歩を踏み出した。インドネシアとビルマのメディアによるネルー首相批判を名指しで引用した後、中国はネルー首相の植民地主義に関する穏健な発言を批判した(人民日報社説、9月9日)。「非同盟諸国会議で、誰かが古典的植民地主義の時代は既に過ぎ去ったという主張を展開した…事実に反して」。これはネルー首相の発言を歪曲したものだったが、信憑性があるように思われた。同日、陳毅はブルガリア大使館のレセプションでネルー首相を暗に批判し、「歴史を否定し、現実を無視し、真実を歪曲し、会議の重要な目的から逸脱させようとした者たちは、支持を得られず孤立した」と述べた。9月10日、中国は婉曲表現を一切やめ、中国青年報の記事とNCNAの記事でネルー首相を名指しで批判した。中国が首相について本格的に論評したのは、ほぼ2年ぶりのことだった。[53]

1962年初頭までに、中国指導部は、インドが中国軍に対して大規模な攻撃を仕掛ける意図があり、インド指導部は戦争を望んでいると考え始めた。[39] 1961年、ポルトガルが飛び地植民地のインド連邦への引き渡しを拒否したことを受け、インド軍はインド国境以外に国境を持たない小さな地域であるゴアに派遣された。この行動は国際的な抗議や反対にはほとんど遭わなかったものの、中国はこれをインドの拡張主義的性質の好例と見なし、特にインドの政治家による激しいレトリックを踏まえて、そのように捉えた。インドの内務大臣は「中国が占領地域から撤退しなければ、インドはゴアでやったことを繰り返さなければならないだろう。インドは必ず中国軍を追い出すだろう」と宣言した[要出典]。一方、インド国民会議派の別の議員は「インドは、ゴアにおけるポルトガルの侵略を終わらせたのと同様に、インド領土における[中国の]侵略を終わらせるための措置を講じるだろう」と宣言した[38] 。

1962年半ばまでに、中国指導部は交渉が進展していないことを明白に認識し、インドが国境地帯の奥深くまで調査部隊を派遣し、中国の補給路を遮断するにつれ、前進政策はますます深刻な脅威と認識されるようになった。[38]陳毅外相は、ある高官級会合で「ネルーの前進政策はナイフだ。彼はそれを我々の心臓に突き刺そうとしている。我々は目を閉じて死を待つことはできない」と述べた。[39]中国指導部は、この問題における自国の抑制姿勢がインドに弱さとして受け止められ、挑発行為の継続につながると考え、インドの侵略を阻止するには強力な反撃が必要だと考えていた。[39]

中国の著名な軍事史家で人民解放軍国防大学の教授である徐延は、中国指導部が開戦を決断した経緯を述べている。1962年9月下旬までに、中国指導部は、前線政策とチベット問題への懸念に対処できなかった「武装共存」政策を見直し、大規模かつ決定的な攻撃を検討し始めた。[39] 1962年9月22日、人民日報は「中国国民は国境におけるインドの行動に『激しい憤り』を燃やしており、インド政府は『今さら警告がなかったとは言えない』」と主張する記事を掲載した。[81] [82]

軍事計画

インド側は戦争が勃発することはないだろうと確信しており、ほとんど準備をしていなかった。紛争地域にはインド軍が2個師団しか駐留していなかった。[83] 1962年8月、DKパリット准将は、近い将来に中国との戦争が起こる可能性は排除できないと主張した。[83] 1962年9月、インド軍がタグラ山脈から「中国軍を追放」するよう命令を受けた際、J.S.ディロン少将は「ラダックでの経験から、中国軍に数発の弾丸を撃ち込めば逃走するだろう」との見解を示した。[39] [51]このため、ユムツォ・ラでの攻撃が発生した際、インド軍は全く準備ができていなかった。[83]

当時まとめられた機密解除されたCIA文書によると、インドは中国の能力を過小評価していたため、経済成長を優先し軍事力を軽視していたことが明らかになっている。[84]もしネルー首相ではなく、より軍事志向の強い人物が首相を務めていたら、インドは中国からの反撃の脅威にもっと備えていた可能性が高かったとされている。[84]

1962年10月6日、中国指導部が招集された。国防大臣の林彪は、人民解放軍の情報部隊が、インド軍が10月10日にタグラ山脈の中国軍陣地を攻撃する可能性があると判断したと報告した(レグホン作戦)。中国指導部と中央軍事会議は、インドによる軍事侵略を察知し、大規模な攻撃を開始することを決定した。[39]北京では、来たる紛争に備えるため、中国軍のより大規模な会議が開催された。[39]

毛沢東と中国指導部は、戦争の目的を明示した指令を発した。東部戦線に主攻撃を仕掛け、西部戦線への小規模な攻撃と連携する。東部戦線における中国が領有権を主張する地域に駐留するインド軍はすべて追放され、中国による一方的な停戦と撤退によって戦争は終結し、その後交渉のテーブルに戻ることとされた。[39]インドは非同盟運動を主導し、ネルー首相は国際的な威信を享受し、より強力な軍事力を持つ中国は侵略者として描かれるだろうとされた。ネルー首相は、戦争がうまくいけばインドとの「少なくとも30年間の平和が保証される」と述べ、その利益がコストを相殺すると判断した。[39]

中国はまた、戦争に備えて兵士に分配するために香港から相当量のインドルピーを購入したと伝えられている。 [85]

10月8日、追加のベテランおよびエリート師団が成都軍区と蘭州軍区からチベットへの移動準備を命じられた。[39]

10月14日、人民日報の社説は、中国からインドへの最終警告を発した。「ネルー首相は、中国国境警備隊への攻撃をさらに大規模に行う決意をしたようだ。…今こそネルー首相に叫ぶべき時だ。外国の侵略に抵抗するという輝かしい伝統を持つ英雄的な中国軍は、自国の領土から何者によっても排除されることはない。…もし我々の善意に基づく助言を無視し、再挑戦を主張するほど無謀な狂人がまだいるならば、そうさせておけばいい。歴史は容赦ない判決を下すだろう。…この重大な局面において…我々はネルー首相に改めて訴えたい。崖っぷちで自制し、インド軍の命を賭けに使うべきではない。」[82]

劉伯成元帥は戦争戦略を決定するグループを率いた。彼は、敵のインド軍はインド屈指の戦力であり、勝利を収めるには精鋭部隊を投入し、戦力集中によって決定的な勝利を収める必要があると結論付けた。10月16日、この戦争計画は承認され、18日には政治局によって10月20日に予定されていた「自衛的反撃」の最終承認が下された。[39]

中国の攻勢

1962年10月20日、人民解放軍は1,000キロメートル(620マイル)離れた地点から2回の攻撃を開始した。西部戦線では、人民解放軍はアクサイチンのチプチャプ渓谷からインド軍を追い出そうとし、東部戦線ではナムカチュ川両岸の制圧を目指した。北進中のグルカ兵は中国軍の砲撃を受けた。4日間の激戦の後、中国軍3個連隊は係争地域の大部分を制圧することに成功した。[86]

東部劇場

中国軍は10月20日、ナムカチュ川南岸への攻撃を開始した。[79]インド軍は人員不足で、支援部隊はわずか1個大隊しかなく、一方中国軍は川の北側に3個連隊を配置していた。[79]インド軍は中国軍が川にかかる5つの橋のいずれかを通って渡河すると予想し、それらの橋を防衛した。[要出典]人民解放軍は、当時の時期は水深が浅かった川を浅瀬に渡河することで、中国軍の防衛を回避した。彼らは夜陰に乗じてインド軍が支配する川南岸に大隊を編成し、各大隊はそれぞれ別のラージプート族の集団と交戦した。[79]

午前5時14分、中国軍の迫撃砲がインド軍の陣地への攻撃を開始した。同時に、中国軍はインド軍の電話回線を切断し、インド軍の司令部への連絡を阻止した。午前6時30分頃、中国歩兵部隊が後方から奇襲攻撃を仕掛け、インド軍を塹壕から追い出した。[79]中国軍はマクマホン線の南で一連の側面攻撃を行い、インド軍を圧倒し、ナムカ・チュからの撤退を促した。[79]インド軍はさらなる損失を恐れ、ブータンへ撤退した。中国軍は国境を尊重し、追撃しなかった。[要出典]中国軍はタグラ山脈の衝突時に係争中だった領土を全て掌握したが、北東インド諸島地域(NEFA)の残りの地域への進撃を続けた。[79]

10月22日午前0時15分、人民解放軍の迫撃砲がマクマホン線のワロンに向けて発砲した。 [87]翌日、インド軍が照明弾を発射すると、多数の中国軍が谷間をうろついていることが明らかになった。[87]インド軍は中国軍に対して迫撃砲を使用しようとしたが、人民解放軍は山火事を放ちインド軍を混乱させた。約400人の人民解放軍兵士がインド軍の陣地を攻撃した。最初の中国軍の攻撃はインドの正確な迫撃砲射撃によって阻止された。その後、中国軍は増援を受け、二次攻撃を開始した。インド軍は4時間にわたって中国軍を食い止めることができたが、中国軍は数の優位性を活かして突破を図った。インド軍の大部分はワロンの既設陣地に撤退したが、迫撃砲と中型機関銃に支援された1個中隊が撤退の援護のために残った。[87]

一方、中国軍はタワンに対して三方からの攻撃を開始したが、インド軍は抵抗を受けることなく撤退した。[要出典]

その後数日間、中国軍が援軍を急派したため、ワロンでインド軍と中国軍の哨戒隊の間で衝突が続いた。10月25日、中国軍は偵察を行ったが、第4シク連隊の抵抗に遭った。翌日、第4シク連隊の哨戒隊は包囲され、包囲を破ることができなかったが、インド軍の部隊が中国軍の側面を攻撃し、シク連隊の脱出を許した。[87]

西洋演劇

アクサイチン戦線では、中国は既に係争地域の大部分を制圧していた。中国軍は速やかにこの地域に残っていたインド軍を掃討した。[88] 10月19日遅く、中国軍は西部戦線全域で数回の攻撃を開始した。[14] 10月22日までに、チュシュル以北のすべての拠点は制圧された。[14]

10月20日、中国軍はチプチャプ渓谷とパンゴン湖を容易く占領した。[3]西部戦線沿いの多くの前哨基地や守備隊は、包囲する中国軍に抵抗することができなかった。これらの前哨基地に配置されたインド軍のほとんどは抵抗したが、殺害されるか捕虜となった。これらの前哨基地に対するインド軍の支援は不十分であり、8月に敵軍に包囲されたガルワン駐屯地がそうであったように、包囲された守備隊の救援は試みられなかった。10月20日の攻撃後、ガルワンからの消息は途絶えた。[要出典]

10月24日、インド軍は近くの飛行場が陥落するのを防ぐため、レザング・ラ・リッジを守るために激しく戦った。[89] [信頼できない情報源? ]

攻撃の規模の大きさを認識したインド西部軍司令部は、孤立した前哨基地の多くを南東に撤退させた。ダウレット・ベグ・オルディも撤退したが、そこは中国の領有権主張ラインの南に位置していたため、中国軍の接近はなかった。インド軍は、中国が領有権主張ラインの南側を偵察した場合に備えて、戦力を統合・再編成するため撤退した。[要出典]

戦闘の小康状態

10月24日までに、人民解放軍はインドが以前統治していた領土に侵入し、中国にインドに対する外交的優位性を与えた。紛争開始前に中国軍の大半は統制線の南16キロメートル(9.9マイル)まで前進していた。4日間の戦闘の後、3週間の小休止が訪れた。周はネール首相との交渉を試みる中、部隊に前進停止を命じた。インド軍はセラとボンディラ周辺のより堅固な陣地に撤退しており、攻撃は困難だった。[要出典]周はネール首相に書簡を送り、

- 境界の交渉による解決

- 両軍は戦闘を中止し、現在の実効支配線から20キロメートル(12マイル)撤退する。

- NEFAにおける中国の北への撤退

- 中国とインドがアクサイチンにおける現在の支配線を越えないこと。[90]

ネルー首相の10月27日付の回答は、平和と友好関係の回復に関心を示し、「1962年9月8日以前の境界線」への復帰を示唆した。ネルー首相は、「40~60キロメートル(25~40マイル)の露骨な軍事侵略」の後、相互に20キロメートル(12マイル)撤退することについて断固として懸念を示し、より広範な緩衝地帯の設置を要求し、再攻勢の可能性を回避しようとした。周首相の11月4日付の回答は、1959年にネルー・ファタハ・ナタール州におけるマクマホン線、そして中国が伝統的に主張してきたアクサイチンにおけるマクドナルド線への復帰を提案したことを繰り返した。[要出典]

中国軍がインド領土に留まり、政治的圧力を回避しようとする中、インド議会は国家非常事態を宣言し、「インドの聖地から侵略者を追い出す」という意図を表明した決議を可決した。米国と英国はインドの対応を支持した。ソ連はキューバ危機に気を取られ、以前のような支援は行わなかった。他の大国の支援を受け、ネルー首相は11月14日付の周恩来首相宛書簡で、周首相の提案を再び拒否した。[要出典]

どちらの側も宣戦布告も空軍力の行使も外交関係の完全な断絶も行わなかったが、この紛争は一般的に戦争と呼ばれている。この戦争はキューバ危機と同時期に発生し、当時の西側諸国からは共産圏による新たな侵略行為とみなされた。[91]カルヴァンによれば、中国側は明らかに外交的解決と紛争の終結を望んでいた。[要出典]

戦争の継続

周がネルー首相の書簡(周の提案を拒否する内容)を受け取った後、11月14日(ネルー首相の誕生日)に東部戦線での戦闘が再開された。インド軍はセラの防衛拠点からワロン(中国が領有権を主張)への攻撃を開始し、中国軍に大きな損害を与えた。中国軍はワロンの戦闘から数時間後、アクサイチンとネファ(ネファ)での軍事活動を再開した。[86] [92]

東方劇場の継続

東部戦線では、人民解放軍が11月17日、セラとボンディラ付近でインド軍を攻撃した。これらの陣地はインド第4歩兵師団によって守られていた。人民解放軍は予想されていた道路からの攻撃ではなく、山道から接近したため、主要道路が遮断され、1万人のインド軍が孤立した。

セラは高地を占領していたが、中国軍はこの要衝を攻撃する代わりに、セラへの補給路であったテンバンを占領した。 [要出典]

人民解放軍は、アッサム州テズプル郊外にまで侵攻した。テズプルは、アッサム州と北東国境地帯の境界から約50キロ(31マイル)離れた主要な国境都市である。[37]地元政府は、ブラマプトラ川の南にあるテズプルの民間人に避難を命じ、すべての刑務所が開放され、残留した政府関係者は、中国の侵攻に備えてテズプルの外貨準備を破壊した。[51]

西洋演劇の継続

西部戦線では、人民解放軍が11月18日、チュシュル近郊で大規模な歩兵攻撃を開始した。攻撃は午前4時35分、地域の大部分が霧に包まれていたにもかかわらず開始された。午前5時45分、中国軍はグルンヒルに進撃し、インド軍2個小隊を攻撃した。

通信が途絶えていたため、インド軍は何が起こっているのか分からなかった。哨戒隊が派遣されると、中国軍はより多数の兵力で攻撃を仕掛けた。インドの砲兵隊は優勢な中国軍を食い止めることができなかった。午前9時までに中国軍はグルンヒルを直接攻撃し、インド軍の指揮官たちはこの地域と、接続するスパングル・ギャップから撤退した。[14]

中国軍は、123名のインド軍が守るレザン・ラにも同時に攻撃を仕掛けていた。午前5時5分、中国軍は大胆な攻撃を開始した。中国軍の中型機関銃の射撃は、インド軍の戦術防御線を貫通した。[14]

午前6時55分に日が昇り、中国軍は第8小隊への波状攻撃を開始した。戦闘はその後1時間続き、中国軍は第7小隊を壊滅させたと合図した。インド軍は軽機関銃で中国軍の中機関銃を攻撃しようとしたが、10分後に戦闘は終了した。[14]兵站不足が再びインド軍を苦しめた。[93]中国軍はインド軍に丁重な軍葬を執り行った。[93]この戦闘では、レザン・ラの第一次戦闘で活躍したクマオン連隊のシャイタン・シン少佐も戦死した。 [93]インド軍は高山地帯への撤退を余儀なくされた。インドの情報筋は、インド軍が山岳戦に慣れてきたとみて、最終的に増派を要請した。中国軍は停戦を宣言し、流血は終結した。[14]

インド軍は甚大な損害を受け、氷上で武器を手に凍りついたインド兵の遺体が発見された。中国軍も、特にレザン・ラで甚大な損害を受けた。これは中国が自国の領有権主張ラインに到達したことを示し、アクサイチンにおける戦争の終結を告げるものとなった。多くのインド軍は撤退を命じられた。中国は、インド軍は最後まで戦い続けたいと主張した。戦争はインド軍の撤退によって終結し、犠牲者数を最小限に抑えた。[要出典]

停戦

中国は人民解放軍の領有権主張ラインに到達したため、これ以上の前進は阻止され、11月19日に一方的な停戦を宣言した。周恩来は11月21日深夜に一方的な停戦を開始すると宣言した。周の停戦宣言には、次のように記されていた。

1962年11月21日より、中国国境警備隊は中印国境全域で停戦する。1962年12月1日より、中国国境警備隊は1959年11月7日に中国とインドの間に存在した実効支配線から20キロメートル(12マイル)後方の陣地まで撤退する。東部地区においては、中国国境警備隊はこれまで慣習線以北の中国領土で戦闘を行ってきたが、違法なマクマホン線の北側の現在の陣地から撤退し、同線から20キロメートル(12マイル)後方に撤退する用意がある。中部および西部地区においては、中国国境警備隊は実効支配線から20キロメートル(12マイル)後方に撤退する。

周は11月19日(インドがアメリカの航空支援を要請する前)にインドの臨時代理大使に停戦宣言を最初に伝えていたが、インド政府は24時間後にようやくそれを受け取った。停戦後、空母は撤退を命じられ、こうしてアメリカによるインド側の戦争介入は回避された。停戦を知る者と接触していなかった撤退中のインド軍と、北インド・ファラオ・ナタール州とアクサイチンの中国軍は、いくつかの小規模な戦闘に巻き込まれたが[要出典]、大部分において停戦は戦闘の終結を告げるものであった。アメリカ空軍は1962年11月にインドに物資を空輸したが、どちらの側も敵対行為の継続を望んでいなかった。

12月1日以降、中国軍はインドの領土から撤退し、旧国境に戻り始めた。[58] : 132

戦争終結に向けて、インドはチベット難民と革命家への支援を強化した。その中にはインドに定住していた者もいた。彼らはこの地域で共通の敵と戦っていたためである。ネルー政権は、インドで訓練を受けたチベット難民からなる精鋭部隊「チベット軍」の創設を命じた。[94]

国際的な反応

ジェームズ・カルヴァンによれば、当時の西側諸国は中印国境紛争において中国を侵略者と見なし、この戦争をプロレタリア独裁の世界を目指す共産主義の一枚岩的な目標の一部と見なしていた。この状況は、毛沢東の「世界征服への道はハバナ、アクラ、カルカッタにある」という発言によってさらに悪化した。[95]アメリカ合衆国は東部におけるインドの国境主張を明確に認めたが、西部における双方の主張は支持しなかった。[96] [97]一方、イギリスはインドの立場に完全に同意し、外務大臣は「我々は現在の国境に関してはインド政府の見解を採用しており、係争地域はインドに属する」と述べた。[97]

米国は、中国の軍事行動を、国境紛争の解決と国内問題から国民と国際世論の注意を逸らすために侵略戦争を利用するという中国の政策の一環と見なしてきた。[98]ケネディ政権は、彼らが「インドに対する中国共産党の露骨な侵略」とみなしたものに懸念を抱いた。1963年5月の国家安全保障会議では、中国が再びインドを攻撃した場合の米国側の緊急時対応計画が議論され、核兵器の使用も検討された。[ 99]顧問の意見を聞いた後、ケネディは「我々はインドを防衛すべきであり、したがってインドを防衛する」と述べた。[99] [100] 1964年までに中国は独自の核兵器を開発しており、これはおそらくインド防衛における米国の核政策の見直しを招いたであろう。[99]

非同盟諸国はほとんど関与せず、エジプト(正式名称はアラブ連合共和国)だけがインドを公然と支持した。[101]非同盟諸国のうち、エジプト、ビルマ、カンボジア、スリランカ、ガーナ、インドネシアの6か国は、 1962年12月10日にコロンボで会合を開いた。[102]提案では、中国が慣習線から20キロメートル(12マイル)撤退するが、インドが同様に撤退する必要はないとされていた。[102]これら6か国が中国を明確に非難しなかったことは、インドを深く失望させた。[101]

パキスタンは中国とも国境紛争を抱えており、インドに対し両国が「北方」の敵(すなわち中国)に対する共同防衛体制を構築することを提案したが、インドは非同盟を理由にこれを拒否した。[51] 1962年、パキスタンのムハンマド・アユーブ・カーン大統領は、インド軍をパキスタン国境からヒマラヤ山脈まで安全に移転させることができるとインドに明言した。[103]しかし、戦後、パキスタンは中国との関係を改善した。[104] 1962年10月13日に国境交渉を開始し、12月に締結した。[37] 1963年には、中パ国境条約に加え、貿易、商業、物々交換に関する条約が締結された。[104]パキスタンは、パキスタン実効支配下のカシミールにおける北方領土の領有権を中国に譲り渡し、カラコルム山脈に沿った南方の境界線を中国に譲った。[37] [102] [104]国境条約は、主にマッカートニー・マクドナルド線に沿って国境を設定しました。[24]インドの中国に対する軍事的失敗は、パキスタンが1965年にインドとの第二次カシミール戦争を開始する勇気を与えました。[要出典]

外国の関与

紛争中、ネルー首相は1962年11月19日にケネディ米大統領に2通の手紙を送り、12個戦闘機飛行隊と最新鋭のレーダーシステムの配備を要請した。これらの戦闘機は、インド空軍の戦力強化に不可欠であり、インド側から見て空対空戦闘を安全に開始できると考えられていた。部隊への爆撃は、中国の報復を恐れて賢明ではないと考えられていた。ネルー首相はまた、インドの空軍兵が訓練を受けて交代するまで、これらの航空機にアメリカ人パイロットが搭乗することを要請した。これらの要請は、中印戦争の大半においてキューバ危機に関与していたケネディ政権によって拒否された。それでも米国はインド軍に非戦闘支援を提供し、空戦が発生した場合にインドを支援するため、空母USS キティホークをベンガル湾に派遣する計画を立てていた。 [105]

中ソ対立が既に顕在化していたため、モスクワは形式的には中立を保ちつつも、インドへの軍事援助、特に高性能ミグ戦闘機の販売に尽力した。米国と英国はこれらの高性能兵器の販売を拒否したため、インドはソ連に目を向けた。インドとソ連は1962年8月(キューバ危機前)、ミグ21戦闘機12機の即時購入と、インドにおけるこれらの航空機の製造に関するソ連の技術支援で合意した。P.R.チャリによれば、「ソ連の技術者が中国から撤退した直後、インドがこれらの比較的高性能な航空機を生産する計画は、北京を激怒させたに違いない」という。1964年、インドは更なる米国製ジェット機の調達要請を拒否した。しかし、モスクワはインドの軍需産業の高度化に向けた融資、低価格、そして技術支援を提供した。1964年までに、インドはソ連製兵器の主要購入国となっていた。[106]

インドの外交官G・パルタサラシーによると、「米国から何も得られなかった後に、ソ連からインドへの武器供給が始まった」とのことだ。[107]インドとモスクワの良好な関係は1980年代まで続いたが、1991年のソ連共産主義崩壊とともに終焉を迎えた。[108] [109]当時のソ連指導者ニキータ・フルシチョフは回顧録の中で、「毛沢東はソ連を紛争に巻き込むために、まさにこの紛争を引き起こしたと思う。彼は我々が彼を支持する以外に選択肢がない状況に陥れることを望んだ。彼は我々が何をすべきかを決める立場にいたかったのだ。しかし、毛沢東は、我々が外交政策において独立を犠牲にすることに同意するだろうと考えたが、それは間違いだった」と述べている。[110]

余波

中国

中国の公式軍事史によれば、この戦争で中国は事実上アクサイチンを支配し続け、西部地域の国境を安全に保つという中国の政策目標は達成された。

ジェームズ・カルヴィンによれば、中国は軍事的には勝利したものの、国際的なイメージという点では敗北を喫した。1964年10月の中国による初の核実験と、 1965年の印パ戦争におけるパキスタンへの支援は、パキスタンに対する中国の影響力を含む、共産主義の世界的目標に関するアメリカの見解を確固たるものにする傾向があった。[要出典]

ローラ・サールマンは2011年に中国の軍事出版物に関する研究で、この戦争は多くの非難と議論を呼び、インドの軍事近代化のきっかけとなったものの、現在では中国のアナリストによる関心は比較的低く、事実の基本的な報告として扱われていると述べています。[111]

しかし、 2017年のドクラム危機の際に状況は一変した。中国公式メディアはインドとの国境紛争の緊張が高まる中で、1962年の戦争に言及したのだ。[112]

インド

戦争後、インド軍は将来の同様の紛争に備えるため、抜本的な改革を行いました。これは、中国のインド侵攻を予見できなかった責任を負わされたネルー首相への圧力となりました。インド国民は愛国心を高揚させ、戦争で亡くなった多くのインド兵のために記念碑が建てられました。インドがこの戦争から得た主な教訓は、自国の防衛力を強化する必要性と、ネルー首相が掲げた「同胞愛」という理念に基づく対中外交政策からの転換であったと言えるでしょう。インドが中国の侵攻を予見できなかったため、ネルー首相は中国との平和主義的な関係を推進したとして、政府関係者から厳しい批判を受けました。[37]インドのラダクリシュナン大統領は、ネルー政権は準備に関してナイーブで怠慢だったと述べ、ネルー首相は「我々は自ら作り上げた世界に生きていた」と認めました。[75]タイムズ・オブ・インディアの元編集者でインディアン・エクスプレスの解説者でもあるインダー・マルホートラによると、インドの政治家たちは実際に戦争を起こすよりも、クリシュナ・メノン国防相を排除することに力を入れた。[75]メノンのえこひいきはインド軍を弱体化させ、国民の士気は低下した。[75]国民はこの戦争を政治的かつ軍事的な大失敗と見なした。[75]空軍派遣の要求は上がったが、アメリカ特使ジョン・ケネス・ガルブレイスとインドの情報将校B・N・ムリックは、中国が報復としてインドの都市を爆撃すると考え、空軍の使用に反対を唱えていた。[113] [114]インドは最終的に、中国の報復に対抗する防衛装備が不足していたため、インド空軍の使用を控えた。[115] [116]インド人は一般に中国とその軍隊に対して非常に懐疑的になった。多くのインド人は、この戦争を中国との長期的な平和構築に向けたインドの試みに対する裏切りと捉え、かつて広く受け入れられていた「ヒンディー・チニ・バイバイ」(「インド人と中国人は兄弟」の意)という考え方にも疑問を抱き始めた。また、この戦争は、冷戦圏の超大国の影響力拡大に対抗するため、インドと中国が強力なアジアの枢軸を形成するという、ネルー首相の初期の希望に終止符を打った。[39]

インド軍の準備不足はメノン国防相のせいとされ、彼はインド軍の近代化を図る人材の確保のため政府を辞任した。こうして、インドは国産品の調達と自給自足による兵器化政策を固めた。軍の弱体化を察知した中国の緊密な同盟国パキスタンは、ジャンムー・カシミール州に侵入し 、最終的に1965年の第二次カシミール戦争、そして1971年の印パ戦争を引き起こすというインドに対する挑発政策を開始した。1965年の攻撃は国際社会の圧力を受けて阻止され、停戦が成立した[要出典] 。 1971年の印パ戦争では、インドが明確な勝利を収め、バングラデシュ(旧東パキスタン)の解放をもたらした[117] [118] 。

戦争の結果、インド政府は調査を委託し、戦争の原因と失敗の理由に関する機密文書であるヘンダーセン・ブルックス=バガット報告書を作成しました。1962年の高高度戦闘におけるインドの活躍は、インド軍の教義、訓練、組織、装備の抜本的な見直しにつながりました。ネヴィル・マクスウェルは、国境紛争後の国際情勢におけるインドの役割も戦後大幅に縮小され、非同盟運動におけるインドの立場も低下したと主張しました。[37]インド政府は数十年にわたりヘンダーセン・ブルックス=バガット報告書を秘密にしようとしてきましたが、最近ネヴィル・マクスウェルによって一部がリークされました。[119]

ジェームズ・カルヴァンによると、インドは1962年の紛争から多くの利益を得た。この戦争は、かつてないほど国を団結させた。インドは、NEFAは当初から自国のものだと考えていたにもかかわらず、32,000平方マイル(830万ヘクタール、83,000 km 2)の係争地域を獲得した。新しいインド共和国は国際的な協調を避け、戦争中に援助を求めることで、インドは様々な分野からの軍事援助を受け入れる意思を示した。そして最終的に、インドは自国軍の深刻な弱点を認識した。その後2年間で軍の人員を2倍以上に増強し、軍の訓練と兵站の問題の解決に尽力し、後に世界第2位の軍隊となった。軍事態勢の改善に向けたインドの努力は、軍の能力と備えを大幅に向上させた。[要出典]

中国系インド人の強制収容と国外追放

終戦直後、インド政府は1962年12月にインド防衛法を可決し[120]、「敵対的出身の疑いのある人物の逮捕および拘留」を認めた。この法律の広範な文言は、単に中国系の姓、中国系の祖先、または中国系の配偶者を持つという理由だけで、あらゆる人物を逮捕することを可能にした。[121]インド政府は、数千人の中国系インド人をラジャスタン州デオリの収容所に収容し、裁判も受けずに何年も拘留した。最後の収容者は1967年まで釈放されなかった。さらに数千人の中国系インド人が強制送還またはインドからの強制退去を強いられた。ほぼすべての収容者の財産は売却または略奪された。[120]釈放後も、中国系インド人は多くの自由の制限に直面した。1990年代半ばまで自由に移動することはできなかった。[120]

インドと中国の間のその後の紛争

インドは1962年の戦争後、中国と何度か軍事衝突を経験している。1967年後半には、シッキム州で両国が衝突する二度の紛争が発生した。これらの紛争はそれぞれ「ナトゥ・ラ」衝突と「チョ・ラ」衝突と呼ばれ、進軍中の中国軍は、当時インドの保護領であり、1975年の併合後にインドの州となったシッキム州から撤退を余儀なくされた。[122] 1987年の中印小競り合いでは、双方とも軍事的に自制を示し、流血の紛争に終わった。2017年には、両国は再び軍事的緊張状態に陥り、複数の兵士が負傷した。2020年には、戦争終結後初めて小競り合いで兵士が死亡した。2022年には、揚子江で両国間の 衝突が発生し、数十人の中印兵士が負傷した。

パキスタンへの影響

中印国境紛争後、パキスタンは中国と緊密な軍事・戦略関係を築き、中パキスタン国境を定める中パキスタン協定に署名した。 [123] [124]

インドの敗北後、米国はインドに武器を輸出し、これがパキスタンと米国の関係を冷え込ませた。[125]米国は武器輸出についてパキスタンに事前通知せず、これらの武器がインドによってパキスタンに対して使用されるかもしれないというパキスタンの懸念を無視した。[125]さらに、アユーブ・カーンは、中国との戦争中にインドの弱点を利用しないというパキスタンの決定が、カシミール紛争の解決に向けた交渉で米国の真剣な努力という形で報われなかったことに失望した。 [ 125 ]外交的解決がパキスタンに有利にならないと確信したパキスタンは、インドに対してジブラルタル作戦を開始し、[125]これは1965年の印パ戦争へとエスカレートし、インドに有利な結果となった。[126]

外交プロセス

1993年と1996年に、両国は実効支配線沿いの平和と静穏を維持するための中印二国間平和静穏協定に署名した。実効支配線の位置を決定するため、中印合同作業部会(SIJWG)の会合が10回、専門家グループの会合が5回開催されたが、進展はほとんど見られなかった。

2006年11月20日[127]、アルナーチャル・プラデーシュ州のインド人政治家は、中国軍の近代化に対する懸念を表明し、1962年と同様の国境での軍備増強を受けて、議会に中国に対してより強硬な姿勢を取るよう訴えた。[128]さらに、両国が様々な戦争に従事していることから、パキスタンに対する中国の軍事援助もインド国民の懸念事項である[83]。

2006年7月6日、ナトゥラ峠を経由してこの地域を通過する歴史的なシルクロードが再開されました。双方は平和的手段による問題の解決に合意しました。

2011年10月には[129]、インドと中国は実効支配線に関する異なる認識に対処するための国境メカニズムを策定し、2012年初頭からインド軍と中国軍の二国間軍事演習を再開すると発表した。[130] [131]

軍事賞

インド陸軍からの勇敢賞受賞者には、パラム・ヴィール・チャクラ賞受賞者3名、マハ・ヴィール・チャクラ賞受賞者20名、ヴィール・チャクラ賞受賞者67名が含まれています。インド空軍からの受賞者には、マハ・ヴィール・チャクラ賞受賞者1名、ヴィール・チャクラ賞受賞者8名が含まれています。[132]

サントゥ・ジュハルマル・シャハニーは、インド陸軍特殊部隊( IOFS )の将校で、初代インド兵器廠(DGOF)総局長を務めた。彼は戦時中の貢献により、1962年にインド政府から公務員部門でパドマ・シュリー勲章を授与された。 [133]

インド

これと * は、死後に授与された賞であることを示します。

| 名前 | 賞 | ユニット | 行為日 | 対立 | 行動場所 | 引用 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| ダン・シン・タパ | PVC | ゴルカライフル8丁 | 1962年10月20日 | 清国とインドとの戦争 | パンゴン湖、ラダック、インド | [134] [135] [136] |

| ジョギンダー・シン・サナン | PVC | シーク連隊 | 1962年10月23日* | 清国とインドとの戦争 | トンペン・ラ、NEFA、インド | [134] [135] [137] |

| シャイタン・シン | PVC | クマオン連隊 | 1962年11月18日* | 清国とインドとの戦争 | レザン・ラ、ラダック、インド | [134] [135] [138] |

| ジャスワント・シン・ラワット | MVC | 第4ガルワールライフル隊 | 1962年11月17日* | 清国とインドとの戦争 | ヌラナン滝、NEFA、インド | [139] |

| タピシュワール・ナライン・ライナ | MVC | クマオン連隊 | 1962年10月20日 | 清国とインドとの戦争 | チュシュル、ラダック、インド | [140] |

| ジャグ・モハン・ナス | MVC | 一般業務(パイロット) | 1962 | 清国とインドとの戦争 | [141] |

中国

![[アイコン]](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/1c/Wiki_letter_w_cropped.svg/20px-Wiki_letter_w_cropped.svg.png) | このセクションは拡張が必要です。編集リクエストを送信して、追加していただけます。 (2021年1月) |

大衆文化において

老兵が口を挟んだ。「この二年間、境界線をめぐって奴らが我々と争っていた間も、奴らはずっと策を練っていた。『我々の境界線は五千年の歴史がある』と我々は言った。『奴らは八千年の歴史がある』と。双方に恨みがあった!だが、まさか攻撃してくるとは思ってもみなかった」

パール・S・バックの『マンダラ』は、インド政府とインド軍が装備と組織力で勝る中国軍に直面した際の苦境と、その戦争を描いている。主人公であるメーワールのマハラナは、息子を戦争で中国軍と戦わせ、チュシュルの戦いで命を落とす。[142]オーストラリアの作家ジョン・クリアリーは、この紛争を舞台にした小説『危険の脈動』(1966年)を執筆した。[143] [144]

1963年、中印戦争のさなか、ラタ・マンゲシュカルはネルー首相の前で愛国歌「アイ・メレ・ワタン・ケ・ロゴ」 (直訳:ああ、わが祖国の人々よ)を歌った。C・ラムチャンドラ作曲、プラディープ・マックが作詞したこの歌は、首相を涙で涙させたと言われている。[145] [146]

インド映画における1962年の戦争の描写としては、ハキーカット(1964年)やラータ・ティラガム(1963年)、[147] 1962: わが祖国(2016年)、[148] チューブライト(2017年)、[149] ジャスワント・シン・ラワットの生涯に基づいた72時間: 死なない殉教者(2019年) 、[150]兵士ジョギンダー・シンについてのスベダール・ジョギンダー・シン(2017年) 、[151]パルタン(2018年)は、1967年のシッキム国境沿いでのナトゥラとチョラの衝突に基づいており、1962年の戦争の直後を舞台にしている。[152]

『1962年:丘の上の戦争』は、2021年にインドのウェブシリーズで、戦争中のレザン・ラの戦いを題材にしています。Hotstarで配信されましたが、2020年から2021年にかけての中印紛争の影響で公開が前倒しされました。 [153] [154]

参照

- タラスの戦い

- 中国のサラミスライス戦略

- ドグラ・チベット戦争

- 中国とインドの関係

- トランスカラコルムトラクト

- 実効支配線

- 中印国境紛争

- インドが関与する戦争のリスト

- 1967年の中印戦争

- クシャーナ朝

注記

- ^ ヌーラニ著『インド・中国国境問題』(2010年)48ページは、ネイ・エリアスによる1885年の報告書を引用している。「彼(ワジール)は、マハラジャにカラカシュ渓谷のシャヒドゥッラを再び占領させたいと考えている。1863年に東トルキスタンで起きた反乱によって中国の支配が崩壊する以前、カシミール人はシャヒドゥッラを20年近く占領していた。1865年頃に彼らはそこを放棄し、1868年にショーとヘイワードは、故アミール・ヤクブ・ベグ率いるアンディジャニ(コーカンディ)軍がそこを占領しているのを発見した。1873年から74年にかけて、サー・D・フォーサイス(D・フォーサイス)はアミールの所有権を認め、マハラジャの境界線を、調査報告書に添付された地図に示されているようにカラカシュ渓谷の北側に引くことを勧告した。しかし、カシミール側はこれを受け入れず、境界線は未解決のままとなっている。」

- ^ ヌーラニ著『インド・中国国境問題』(2010年)、48頁、83頁。1893年のインド事務所(ロンドン)の覚書には、「シャヒドゥッラはこれまでレーからヤルカンドへの道の国境地点とみなされてきた。国務長官キンバリー卿は、北京の中国政府に対し、カシミール州を代表して行動するインド当局は、レーからカシュガルへの道の国境確定において、カシュガルの中国当局と喜んで協力する旨を通告すべきであると提案するだろう。しかしながら、英国政府は、カシュガル当局が事前の同意を得ずにこの道にラダック州の境界を確定しようとするいかなる試みにも異議を唱えるだろう。」と記されている。

- ^ ヌーラニ、インドと中国の境界問題 (2010)、p. 58は、1889年のヤングハズバンド大尉の報告書を引用している。「かつての中国占領下では、クエンルン山脈(キリアン峠とサンジュ峠が通る支流)が常に国境とみなされ、南方の地域は特定の誰かの所有地ではなかった。中国人の反乱が起こり、彼らがヤルカンドから追放されると、カシミール州はシャヒドゥッラーに分遣隊を派遣し、そこに砦を築いた。ヤルカンドで権力を握ったヤクブ・ベグは、キリアン峠とサンジュ峠からの道路の交差点にあるカラカシュ川沿いのアリ・ナザールに砦を築いた。その後まもなく、カシミール人は約3年間シャヒドゥッラー砦を占領した後、撤退した。その後、アンディジャニ人が占領し、ヤクブ・ベグの死まで占領した。」

- ^ 一部の評論家は、ジョンソンの調査は不正確であると「厳しく批判された」と述べている。彼の境界線は「明らかに不合理」であり、インドの主張よりも北にまで及んでいたとされている。ジョンソンは許可なくホータンに渡ったことでイギリス政府から叱責され、測量局を辞任したとされている。[24]一方、ジョンソンの大胆な探検は高く評価され、1年後により高い給与で再雇用されたという説もある。ホータンの統治者からの「招待」はおそらく強制的な追放であり、統治者はヤクブ・ベグとロシア帝国を撃退するためにイギリスの支援を求めていただけだった。[25]

- ^ いわゆるマカートニー=マクドナルド提案は、理論上は中国とカシミール双方の属国であったフンザをめぐる危機をきっかけに始まった。1890年、イギリスはフンザに侵攻し、支配者を交代させた。中国側はこれに抗議した。イギリスは、中国に対しフンザの宗主権を放棄する一方で、フンザの境界外における耕作権を与えるよう要求した。この寛大な要求と引き換えに、イギリスはアクサイチン平原を中国に譲渡する用意があったが、霊子堂平原は譲らなかった。学者のパーショタム・メーラはこれを「物々交換」と呼んだ。[31]

- ^ OpenStreetMap の貢献者によって描かれた実効支配線。

参考文献

- ^ マーゴリス、エリック・S. (2002). 『世界の頂点における戦争:アフガニスタン、カシミール、チベットの闘争』テイラー&フランシス、288ページ。ISBN 978-0-415-93468-8. 2019年7月18日時点のオリジナルよりアーカイブ。2019年3月11日閲覧。

- ^ 刘振起 (2017). 毛泽东精神。 民主法制中国出版社。 p. 121.ISBN 978-7516214862. 2020年8月3日時点のオリジナルよりアーカイブ。2020年6月7日閲覧。

- ^ abc Wortzel 2003、340~341ページ

- ^ 馮成(Feng, Cheng)、ワーツェル(Larry M.)(2003年)「人民解放軍の作戦原則と限定戦争」ライアン(Mark A.)、フィンケルスタイン(David Michael)、マクデビット(Michael A.)(編)『中国の戦闘:1949年以降の人民解放軍の経験』ME Sharpe、pp. 188–、ISBN 978-0-7656-1087-4. 2019年1月7日時点のオリジナルよりアーカイブ。2011年4月14日閲覧。

- ^ Gupta, Shekhar (2012年10月30日). 「『レザング・ラでこれほど多くの中国人を殺したとは誰も信じなかった。司令官は私を狂人と呼び、軍法会議にかけられる可能性があると警告した』」インディアン・エクスプレス紙. 2014年4月9日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2021年6月15日閲覧。

- ^ Wortzel 2003, pp. 340–341。出典によれば、インド側の負傷者は1,047人で、これはインド国防省の1965年の報告書によるものとされているが、この報告書には死亡者数も低く推定されていた。

- ^ マリク, VP (2010). 『カルギル、サプライズから勝利へ』(ペーパーバック版). ハーパーコリンズ・パブリッシャーズ・インディア. p. 343, 注134. ISBN 978-9350293133. 2020年8月6日時点のオリジナルよりアーカイブ。2020年6月25日閲覧。

- ^ ヴァン・トロンダー、ジェリー(2018年)。中印戦争:国境紛争:1962年10~11月。ペン・アンド・ソード・ミリタリー。ISBN 978-1-5267-2838-8. 2021年6月25日時点のオリジナルよりアーカイブ。2020年10月1日閲覧。

- ^ ホフマン、スティーブン・A.(1990年)『インドと中国危機』カリフォルニア大学出版局、pp. 103-104 . ISBN 978-0-520-30172-6. 2021年10月9日時点のオリジナルよりアーカイブ。2020年10月1日閲覧。

- ^ ウェブスター百科事典大辞典:歴史上の主要年表、1686ページ。ダイリチウム出版社、1989年

- ^ 「中印戦争|原因、概要、犠牲者|ブリタニカ」www.britannica.com . 2024年5月10日. 2024年6月28日閲覧。

- ^ Chari, PR (1979年3月). 「インド・ソビエト軍事協力:レビュー」 . Asian Survey . 19 (3): 230– 244. doi :10.2307/2643691. JSTOR 2643691. 2020年4月4日時点のオリジナルよりアーカイブ。

- ^ シャルマ、シュリ・ラム(1999年)『インド・ソ連関係 1947-1971:曖昧さから堅固さへ』ニューデリー:ディスカバリー社、pp. 52- 59. ISBN 978-81-7141-486-4. 2021年10月9日時点のオリジナルよりアーカイブ。2021年2月16日閲覧。

- ^ abcdefgh Subramanian, LN (2000年11月~12月)、「The Battle of Chushul」、Bharat Rakshak Monitor、2001年2月9日時点のオリジナルよりアーカイブ。

- ^ マクスウェル『インドの中国戦争 1970』24ページ。

- ^ 中印国境紛争、アルフレッド・P・ルービン著、国際比較法季刊誌、第9巻第1号(1960年1月)、96~125頁、JSTOR 756256。

- ^ マクスウェル『インドの中国戦争 1970』25~26ページ。

- ^ マクスウェル『インドの中国戦争 1970』26ページ。

- ^ ワリクー、インドの中央アジアへの玄関口2009年、1~2ページ。

- ^ Mehra, 「合意された」国境 (1992)、57 ページ:「シャヒドゥッラは、ドグラ族がラダックを征服した直後から占領されていた。」

- ^ Mehra, 「合意された」国境 (1992)、57 ページ:「中国トルキスタンの南の国境も同様に定義されていなかった...中国人は「クンルン山脈 (つまりキリアン峠とサンジュ峠がある支流) を自分たちの国境とみなしていた」...」

- ^ メーラ『合意された』国境(1992年)、48頁;ヴァン・エーケレン『インドの外交政策と国境紛争(2013年)、160頁;フィッシャー、ローズ、ハッテンバック『ヒマラヤの戦場(1963年)、65頁;パリット『高ヒマラヤの戦争(1991年)、29頁』

- ^ フィッシャー、ローズ、ハッテンバック、「ヒマラヤ戦場 1963」、116ページ。

- ^ abcde Noorani, AG (2003年8月30日~9月12日). 「Fact of History」. Frontline . 第26巻、第18号. マドラス:ヒンドゥー教徒の集団. 2011年10月2日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2011年8月24日閲覧。

- ^ Mehra, John Lall (書評) 1991年、149ページ。

- ^ ヌーラニ、インドと中国の境界問題、2010 年、65-66 ページ。

- ^ ヌーラニ『インド・中国境界問題』(2010年)、73ページ;メーラ『合意された』国境(1992年)、63ページ

- ^ ウッドマン『ヒマラヤ国境』(1970年)、73、78ページ:「クラークは、サンクトペテルブルク駐在の公使洪大塵が作成した中国の地図が、ジョンソン政権の路線を裏付けており、西アクサイチンがイギリス領(カシミール)内にあると示していると付け加えた。」

- ^ ヌーラニ、インドと中国の境界問題、2010 年、52–53、60、69、72。

- ^ ヌーラニ、インドと中国の境界問題、2010 年、114–115 ページ。

- ^ メーラ『合意された』国境(1992年)、160頁;パリット『高ヒマラヤの戦争』(1991年)、32-33頁;ヴァン・エーケレン『インドの外交政策と国境紛争』(2013年)、9頁;フィッシャー、ローズ、ハッテンバック『ヒマラヤの戦場』(1963年)、69頁

- ^ ab Banerjee, Mayuri (2022年6月26日). 「中印国境紛争:概要」. E-International Relations . 2024年6月9日閲覧。

- ^ マクスウェル、ネヴィル(1970年7~9月)「中国とインド:交渉の余地のない紛争」、中国季刊誌、43(43):47~ 80、doi:10.1017/S030574100004474X、JSTOR 652082、S2CID 154434828

- ^ ウッドマン『ヒマラヤの辺境』1970年。

- ^ ab Verma, Virendra Sahai (2006). 「アクサイチンにおける中印国境紛争 ― 解決への中道」(PDF) . Journal of Development Alternatives and Area Studies . 25 (3): 6– 8. ISSN 1651-9728. 2013年10月19日時点のオリジナルよりアーカイブ(PDF) . 2013年8月30日閲覧。

- ^ フィッシャー、ローズ、ハッテンバック、「ヒマラヤ戦場 1963」、101ページ。

- ^ abcdefghijklmnopqrst マクスウェル、ネヴィル(1970).インドの中国戦争. ニューヨーク: パンテオン. ISBN 978-0-224-61887-8。

- ^ abcd ジョージ・W・パターソン著『北京対デリー』フレデリック・A・プレーガー社、1963年

- ^ abcdefghijklmnopqrstu vwxyz aa ab ac ad ae af ag ah ガーバー、ジョン・W.(2006)、「1962年のインドとの戦争に関する中国の決定」(PDF)、ロバート・S・ロス(編)、中国の外交政策研究の新たな方向性、スタンフォード大学出版、pp. 86–、ISBN 978-0-8047-5363-0、2017年8月28日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2017年8月27日閲覧。

- ^ フェイア中将アーサー・P・S・ファーイア(1967年)『ビルマの歴史』(第2版)ロンドン:スニル・グプタ社、pp. 236– 237。

- ^ マウン・ティン・アウン(1967年)『ビルマの歴史』ニューヨークおよびロンドン:ケンブリッジ大学出版局、pp. 212, 214– 215。

- ^ abcd said, KP Dilip on (2021年7月7日). 「Saving Tawang: How the Tawang Tract was saved for India. Indian Defence Review . 2024年6月9日閲覧。

- ^ Banerji, Borders (2007), p. 198:「19世紀後半、商業的利益(主に茶園とアンバー)の拡大に伴い、英国政府は英国商人の商業活動の無制限な拡大を懸念するようになった。これは、部族民との衝突を招く恐れがあったためである。その可能性を防ぐため、政府は1873年に、正式な許可なしに越えることのできない境界線(「内側の境界線」)を引くことを決定した。」

- ^ Lin (2004)、26ページ:「部族の人々、特にアボル族、ダフラ族、ミシュミ族、モンパ族、アカ族、ミリ族は、アッサム族やチベット族に従属していた時期もあったが、実質的には独立していた。」

- ^ ラム(1966年)、313〜315ページ:「外側の線は、内側の線のコースとなった場所から数マイル北の「丘の麓」の線に沿っていた。」

- ^ テンパ・ロブサン(2014年)「2014年秋冬号 第39巻 第2号」(PDF)『チベット・ジャーナル』 62ページ。

- ^ abc 「562 VK Singh, 境界紛争の解決」India-seminar.com . 2006年10月18日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2017年3月10日閲覧。

- ^ 中印国境紛争、中華人民共和国外国語出版社、1961年

- ^ グプタ、カルナカール、「マクマホン線 1911–45: 英国の遺産」、チャイナ・クォータリー、第47号、(1971年7月-9月)、pp. 521–45、JSTOR 652324

- ^ フリー・チベット・キャンペーン、「チベットの事実 No.17: イギリスとチベットの関係」2008年4月11日アーカイブ、Wayback Machine

- ^ abcdefghijklmno 中国との紛争の歴史、1962年。PB Sinha、AA Athale、SN Prasad(編集長)、インド国防省歴史部、1992年。

- ^ abc AG Noorani、「和平プロセスの忍耐」、インドの国民雑誌、2003年8月29日。

- ^ abcdef 中国の欺瞞とネルーのナイーブさが62年の戦争につながった 2010年4月11日アーカイブ タイムズ・オブ・インディア

- ^ ベンヴェヌーティ、アンドレア(2020年2月17日)「平和共存の構築:ネルー首相の地域安全保障へのアプローチと1950年代半ばのインドと共産主義中国との関係改善」外交と国家運営. 31 (1): 91–117 . doi :10.1080/09592296.2020.1721063. S2CID 213644121. 2023年3月17日閲覧。

- ^ Pubby, Manu (2010年1月22日). 「Don't believe in Hindi-Chini bhai-bhai, Nehru told envoy」. The Indian Express . 2013年5月11日時点のオリジナルよりアーカイブ。

- ^ カーン、スルマーン・ワシフ(2011年2月18日)「冷戦協力:ジャワハルラール・ネルーの1954年の北京訪問に関する中国の新たな証拠」冷戦史. 11 (2): 197–222 . doi :10.1080/14682745.2010.494300. S2CID 154795017. 2023年3月17日閲覧。

- ^ Garver (2006) [ページが必要]

- ^ abcdefgh Li, Xiaobing (2018). 『東アジアにおける冷戦』 . アビンドン、オックスフォード: Routledge . ISBN 978-1-138-65179-1。

- ^ abc ヌーラニ 1970.

- ^ 「The Shade of the Big Banyan」Wayback Machineで2007年10月13日にアーカイブ」Time、1959年12月14日。

- ^ フィッシャー、ローズ、ハッテンバック、「ヒマラヤ戦場 1963」91ページ。

- ^ 「境界問題に関するインド政府と中華人民共和国政府関係者の報告書 ― 第2部」(PDF)。インド外務省、1961年。2013年9月21日時点のオリジナル(PDF)からアーカイブ。 2013年8月30日閲覧。

- ^ フィッシャー、ローズ、ハッテンバック、「ヒマラヤ戦場 1963」96ページ。

- ^ フィッシャー、ローズ、ハッテンバック、「ヒマラヤ戦場 1963」99ページ。

- ^ バシン、アヴトラ・シン(1994年)『ネパールとインドおよび中国との関係』デリー:シバ・エクシム社、pp. 153– 155。

- ^ スミス、クリス(1994年)『インドの臨時兵器廠』オックスフォード大学出版局、p.75、ISBN 9780198291688。

- ^ Kavic, Lorne J. (1967). 「インドの安全保障の探求」カリフォルニア大学出版局. p. 169.

- ^ マクスウェル&ヌーラニ 1971年、157ページ。

- ^ ヌーラニ 1970年、138ページ。

- ^ マクスウェル著『インドの中国戦争』(1970年)、24ページ

- ^ Noorani, AG (2003年9月30日)、「Facts of History」、Frontline、2007年10月13日時点のオリジナルよりアーカイブ。

- ^ Maxwell, Neville (2001年4月). 「Henderson Brooks Report: An Introduction」. stratmag.com. 2006年12月9日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2006年8月18日閲覧。

- ^ 王、フランシス・ヤピン(2024年)『国家説得の芸術:国家間紛争における中国のメディア戦略的利用』オックスフォード大学出版局、ISBN 9780197757512。

- ^ ab Sukumaran, R. (2003年7月)、「1962年の印中戦争と1999年のカルギル:航空力の制限」、戦略分析、27 (3)、doi :10.1080/09700160308450094、S2CID 154278010、2016年11月19日時点のオリジナルよりアーカイブ

- ^ abcdefg Malhotra, Inder (2008年12月5日). 「Ghosts of black November」. The Indian Express . 2013年3月29日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2013年1月9日閲覧。

- ^ 「出版物」www.usiofindia.org . 2024年9月16日閲覧。

- ^ KC OPraval、2011年、「1962年の戦争:中国の侵略I」、インド国防レビュー。

- ^ マノジ・ジョシ、「防衛線」、タイムズ・オブ・インディア、2000年10月21日

- ^ abcdefghijkl ナムカ・チューの戦い、1962年10月10日~11月16日、Bharat Rakshak、2002年8月10日時点のオリジナルよりアーカイブ

- ^ マクファークワー、ロデリック(1997年)『文化大革命の起源-3. 大変動の到来 1961-1966』300頁。

- ^ 人民日報、1962年9月22日号、1ページ

- ^ ab 中印国境紛争、第3章:1961~62年(PDF) 、中央情報局、1964年5月5日、 2007年7月1日時点のオリジナル(PDF)からアーカイブ

- ^ abcd スワミナサン、R.、「1962年の教訓:40年後の振り返り」、南アジア分析グループ、2003年6月25日時点のオリジナルよりアーカイブ

- ^ ab 中国は60年代にインドで軍事クーデターを恐れていた 2007年9月30日アーカイブWayback Machine DNA India

- ^ マーク・エイムズとアレクサンダー・ザイチック(2012年12月2日)「ジェームズ・ボンドとキラーバッグ・レディ」Salon.com。2017年2月5日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2017年3月10日閲覧。

- ^ ab Fan, CS (2022). 『中国におけるナショナリズムの社会経済学:歴史的・現代的視点』ラウトレッジ現代世界経済研究. テイラー&フランシス. p. 160. ISBN 978-1-000-61813-6。

- ^ abcd ワロンの戦い、1962年10月18日~11月16日、Bharat Rakshak、2002年6月15日時点のオリジナルよりアーカイブ

- ^ 例: パンゴンのチップチャップバレー

- ^ Men of Steel on Icy Heights Archived 6 February 2007 at the Wayback Machine Mohan Guruswamy Deccan Chronicle .

- ^ 「ヒマラヤ国境危機。- ラダックと北東国境地帯における中国の攻勢。- 北東国境地帯における中国の100マイル前進。- 中国軍による一方的な停戦」(PDF)。キーシングの世界情勢記録。8 (12):19109。1962年12月8日。2015年5月26日時点のオリジナルからアーカイブ(PDF) 。

- ^ Goldman, Jerry; Stein, Giel (1997年10月). 「キューバミサイル危機、1962年10月18日~29日」. hpol.org. 2006年8月18日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2006年8月18日閲覧。

- ^ Westcott, SP (2022). 武装共存:解決困難な中印国境紛争のダイナミクス.南アジアの政治.Springer Nature Singapore. p. 47. ISBN 978-981-16-7450-1。

- ^ abc YADAV, Atul, 1962年の戦争におけるアヒル殉教者への不正義 Archived 9 May 2007 at the Wayback Machine Bharat Rakshak , The Tribune . 1999年11月18日

- ^ Gangdruk, Chushi, Establishment 22、2001年3月7日時点のオリジナルよりアーカイブ

- ^ 「The Region」. 第118号. タイムズ・グループ. イラストレイテッド・ウィークリー・オブ・インディア. 1989年. 2025年3月7日閲覧。

- ^ Smith, Jeff M. (2012年9月14日). 「ヒマラヤにおける忘れられた戦争」. YaleGlobal. 2016年12月20日時点のオリジナルよりアーカイブ。2016年9月27日閲覧。

- ^ ab Kalha, RS (2012年11月21日). 「1962年11月の戦闘の終結時に中国は何を得たのか?」防衛研究分析研究所. 2016年12月6日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2016年9月27日閲覧。

- ^ Jr Pettis Roy C.著「主張を通す戦い:中国国境での侵略戦争による政策立案」の要約。Wayback Machineで2007年9月28日にアーカイブ— National War College

- ^ abc アナンド・ギリダラダス (2005 年 8 月 26 日)。 」「1963年の録音テープ、ケネディと補佐官らが中国とインドの衝突で核兵器を使用する議論をしていたことを明らかに」。ニューヨーク・タイムズ。インド、ムンバイ。

- ^ “JFKと補佐官、中国とインドの衝突で核兵器を検討”. Taipei Times . 2017年3月3日. 2016年5月26日時点のオリジナルよりアーカイブ。2017年3月10日閲覧。

- ^ ab レツラフ、ラルフ・J. (1963). 「インド:安定と変化の一年」.アジア調査. 3 (2): 96– 106. doi :10.2307/3023681. JSTOR 3023681.

- ^ abc 「Indo China Time Line」Rediff.com . 2017年2月9日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2017年3月10日閲覧。

- ^ “Asia: Ending the Suspense”. Time . 1965年9月17日. 2013年5月21日時点のオリジナルよりアーカイブ。

- ^ abc Dobell, WM (1964年秋). 「中国・パキスタン国境条約の影響」. Pacific Affairs . 37 (3): 283–95 . doi :10.2307/2754976. JSTOR 2754976.

- ^ 知られざる物語: ケネディはいかにして1962年にインド援助に来たのか Archived 17 December 2013 at the Wayback Machine、Rediff News、2012年12月4日。

- ^ Chari, PR (1979). 「インド・ソ連の軍事協力:レビュー」.アジアサーベイ. 19 (3): 230–244 [232–233]. doi :10.2307/2643691. JSTOR 2643691.

- ^ 「ジャワハルラール・ネルー、1962年に中国に対する米国の支援を嘆願」タイムズ・オブ・インディア、2010年11月16日。2010年4月11日時点のオリジナルよりアーカイブ。

- ^ Singh, S. Nihal (1984). 「なぜインドは武器を求めてモスクワに行くのか」.アジアン・サーベイ. 24 (7): 707– 720. doi :10.2307/2644184. JSTOR 2644184.

- ^ ブランク、スティーブン;レヴィツキー、エドワード(2015年)「東アジアと中東におけるロシアの武器貿易の戦略地政学的目的」『国防研究』15 (1):63–80[67]. doi :10.1080/14702436.2015.1010287. S2CID 154073320.

- ^ ニキータ・セルゲーヴィチ・フルシチョフ、エドワード・クランクショー、ストロボ・タルボット、ジェロルド・L・シェクター著『フルシチョフの回想(第2巻):最後の遺言』ロンドン:ドイツ語、1974年、364頁。

- ^ サールマン、ローラ(2011年春夏号)「中印間の脅威認識における相違、類似性、対称性」『国際問題ジャーナル』64 (2): 174-175。

- ^ モハン・マリク「中国とインド:敵意の根源」ザ・ディプロマット、2017年9月12日。

- ^ Verma, B. (2013). Indian Defence Review Oct-Dec 2012 Vol 27.4. Lancer International, Lancer Press. p. 5. ISBN 978-81-7062-218-5。

- ^ Bhardwaj, A. (2018). インド・アメリカ関係(1942-62):リベラルな国際秩序に根ざす. ラウトレッジ米国外交政策研究. テイラー&フランシス. pp. 177– 178. ISBN 978-1-351-18681-0。

- ^ Gupta, S. (2014). 『ヒマラヤの対決:中国の主張とインドの反撃』Hachette India. p. 210. ISBN 978-93-5009-606-2。

- ^ ローガン、WAT (2021). 冷戦期インドの技術史 1947-1969: 自給自足と外国援助. パルグレイブ科学技術史研究. シュプリンガー・インターナショナル・パブリッシング. p. 105. ISBN 9783030787677。

- ^ 1971年インド・パキスタン戦争第7部:降伏、ニューデリー:SAPRA財団、2007年1月2日時点のオリジナルよりアーカイブ

- ^ “1971年の戦争:「30分は与える」”. Sify . 2012年6月24日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2012年6月25日閲覧。

- ^ デイヴィッド・ブリュースター「漏洩された1962年の報告書は、インドの未解決の軍事的弱点を明らかにする」ローウィ・インタープリター、2014年4月2日。2014年9月1日閲覧(レポート)。2017年8月28日時点のオリジナルよりアーカイブ。

- ^ abc Jaideep Mazumdar (2010年11月20日). 「1962年の中国系インド人投獄」. OPEN . 2013年12月18日時点のオリジナルよりアーカイブ。2013年11月17日閲覧。

- ^ Matt Schiavenza (2013年8月9日). 「インドの忘れられた中国人強制収容所」. The Atlantic . 2013年11月9日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2013年11月17日閲覧。

- ^ バジパイ・カンティ、ホー・セリーナ、ミラー・マンジャリ・チャタジー(2020年2月25日)。『ラウトレッジ中国・インド関係ハンドブック』、イギリス・アメリカ:ラウトレッジ。ISBN 978-1-351-00154-0. 2022年1月25日時点のオリジナルよりアーカイブ。2021年2月16日閲覧。

- ^ マンジャリ、チャタジー・ミラー「中国とパキスタンの緊密な関係構築」外交問題評議会。ヒンドゥスタン・タイムズ紙掲載。 2022年10月2日閲覧。

- ^ アンドリュー・スモール(2015年)「1 戦争によって築かれた友情」中国・パキスタン枢軸:アジアの新たな地政学、C.ハースト・アンド・カンパニー・パブリッシャーズ、 9~ 26頁。ISBN 978-0-19-021075-5。

- ^ abcd Hussain, Syed Riaat (2016). 「中国とパキスタンの関係」. Thomas Fingar (編). 『新たなグレートゲーム:改革の時代における中国と南アジア・中央アジア』 . スタンフォード大学出版局. pp. 120– 121. ISBN 978-0-8047-9764-1。

- ^アジズ、サルタジ(2009年)『夢 と現実の間:パキスタン史におけるいくつかのマイルストーン』カラチ(パキスタン):オックスフォード大学出版局、p.408。ISBN 978-0-19-547718-4. 2013年9月19日時点のオリジナルよりアーカイブ。

- ^ 「2006年のインドと中国の関係年表」中国レポート43ページdoi.org: 101–114 . 2007年1月1日doi :10.1177/000944550604300109. S2CID 220873221.

- ^ 「『インド、中国のアルナーチャル・プラデーシュ州に対する主張に甘んじている』」Rediff.com。2016年4月23日時点のオリジナルよりアーカイブ。2017年3月10日閲覧。

- ^ 「インドと中国の二国間関係 - 外務省」(PDF) mea.gov.in。2012年1月10日。

- ^ 「インドと中国、来年初めに年次防衛対話を再開」、IBN Live、2011年10月8日、2011年10月11日時点のオリジナルよりアーカイブ。

- ^ 「インドと中国の国境メカニズム、年末までに」The Hindu . 2014年7月6日時点のオリジナルよりアーカイブ。2017年3月10日閲覧。

- ^ “Gallantry Awards”. www.gallantryawards.gov.in . インド国防省. 2021年6月29日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2021年7月20日閲覧。

- ^ 「Extraordinary Gazette of India, 1965-10-27, Extra Ordinary」、1965年10月27日。

- ^ abc Indiatimes News Network (2008年1月25日). 「1950年以降のParam Vir Chakra受賞者」. Times of India . 2016年10月18日時点のオリジナルよりアーカイブ。

- ^ abc Rishabh Banerji (2015年8月15日). 「インド人なら誰もが知って誇りに思うべき21人のパラム・ヴィル・チャクラ受賞者」Indiatimes . 2016年9月17日時点のオリジナルよりアーカイブ。

- ^ チャクラヴォルティ&タプリヤル 1995年、79~80頁。

- ^ チャクラヴォルティ&タプリヤル 1995年、58~59頁。

- ^ チャクラヴォルティ&タプリヤル 1995年、73~74頁。

- ^ “The Gharwal Rifles, Award Winners (Post Independence)”.インド陸軍. 2021年10月9日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2022年1月25日閲覧。

- ^ “陸軍参謀総長:タピシュワール・ナレイン・ライナ将軍”.インド陸軍、インド政府. 2021年7月20日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2021年7月20日閲覧。

- ^ Srinivasan, Pankaja (2015年9月6日). 「パキスタンを『撃った』パイロット」. The Hindu . ISSN 0971-751X. 2021年7月20日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2021年7月20日閲覧。

- ^ ab Buck, Pearl S. (1970), Mandala, New York: The John Day Company – via archive.org

- ^ ジョン・クリアリーのスティーブン・ヴァッグによるインタビュー:オーラル・ヒストリー 2012年11月30日アーカイブarchive.today at National Film and Sound Archive

- ^ “Books into films”. The Canberra Times . Australian Capital Territory, Australia. 1966年12月3日. p. 10. 2022年1月25日時点のオリジナルよりアーカイブ。2020年4月18日閲覧– Trove経由。

- ^ クブチャンダニ、ラタ (2003)。ガルザール;ゴヴィンド・ニハラニ;サイバル・チャタジー(編)。ヒンディー語映画の百科事典。人気のプラカシャン。ページ 486–487。ISBN 978-81-7991-066-5。

- ^ 「愛国歌の巨匠、カヴィ・プラディープ氏、84歳で死去」Rediff.com、1998年12月11日。2010年4月11日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2010年11月4日閲覧。

- ^ Ratha Thilagam, Eros Now、2022年1月25日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2021年6月30日閲覧。。

- ^ “Dibrugarh lad's film 1962: My Country Land to be screened at Cannes”. Hindustan Times . 2016年5月17日. 2022年1月25日時点のオリジナルよりアーカイブ。2021年6月30日閲覧。

- ^ “Tubelight”. Amazonプライムビデオ. 2021年7月9日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2021年6月30日閲覧。

- ^ “72 Hours: Martyr Who Never Died”. Amazon Prime Video . 2021年7月9日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2021年6月30日閲覧。

- ^ Subedar Joginder Singh, YouTube Movies、2020年1月13日、2021年12月11日時点のオリジナルよりアーカイブ。2021年6月30日閲覧。。

- ^ “Paltan”. ZEE5 . 2021年7月9日時点のオリジナルよりアーカイブ。2021年6月30日閲覧。

- ^ “1962: The War in the Hills”. Disney+ Hotstar . 2021年7月9日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2021年6月30日閲覧。

- ^ “Abhay Deol-Mahesh Manjrekarによるインド・中国戦争を題材にしたウェブシリーズは、反中国感情に乗じて利益を得るため、早急に制作された”. Bollywood Hungama . 2020年9月17日. 2021年5月3日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2021年3月29日閲覧。

参考文献

- バナージ、アルン・クマール(2007年)「国境」、ジャヤンタ・クマール・レイ(編)『インドの国際関係の諸相、1700年から2000年:南アジアと世界』、ピアソン・エデュケーション・インディア、 173~ 256頁、ISBN 978-81-317-0834-7

- カルヴィン、ジェームズ・バーナード、「中国・インド国境戦争」(海兵隊指揮幕僚大学、1984年)。

- チャクラヴォルティ、B.; タプリヤル、ウマ・プラサード (1995). 『英雄物語』ニューデリー: アライド・パブリッシャーズ. ISBN 978-81-7023-516-3。

- 戴超武(2016)「『ヒンディー・チャイニ・バイバイ』から『国際階級闘争』対ネルー:中国のインド政策と国境紛争、1950-62年」、同書、テイラー&フランシス、 68-84頁 、ISBN 978-1-315-38893-9

- ダス・グプタ、アミット・R.ルーティ、ローレンツ M. 編(2016)、1962 年の中国・インディアン戦争: 新たな視点、テイラー & フランシス、ISBN 978-1-315-38892-2

- フィッシャー、マーガレット・W.;ローズ、レオ・E.;ハッテンバック、ロバート・A.(1963)「ヒマラヤの戦場:ラダックにおける中印の対立」Praeger – via archive.org

- ラム、アラステア(1966年)『マクマホン線:インド、中国、チベット間の関係に関する研究 1904年から1914年』第2巻、OCLC 468648584

- リン・シャオティン(2004)「境界、主権、そして想像力:1914年から1947年にかけてのイギリス領インドと中華民国間の国境紛争の再考」帝国・連邦史ジャーナル32 (3): 25–47 . doi :10.1080/0308653042000279650. ISSN 0308-6534.

- Lüthi、Lorenz M. (2016)、「インドと中国の関係、1945–1974」、同上、Taylor & Francis、 29–47ページ 、ISBN 978-1-315-38893-9

- マクスウェル、ネヴィル(1970年)『インドの中国戦争』パンテオンブックス、ISBN 978-0-394-47051-1

- マクスウェル、ネヴィル;ヌーラニ、AG(1971)「インドの対外政策」『チャイナ・クォータリー』45(45 )。ケンブリッジ大学出版局(東洋アフリカ研究学院委託):157-163。doi :10.1017 /S0305741000010481。JSTOR 651889。S2CID 153895462。2021年1月29 日閲覧。

- Mehra, Parshotham (1991)、「「ジョン・ラル『アクサイ・チンと中印紛争』(書評)」中国レポート、27(2):147-154、doi:10.1177/000944559102700206、S2CID 153622885

- メーラ、パルショタム(1992)「合意された」国境:ラダックとインドの最北端の国境、1846-1947年、オックスフォード大学出版局、ISBN 978-0-19-562758-9

- Noorani, AG (1970). 「インドの前進政策、J.P.ダルヴィ著『ヒマラヤの失策:1962年中印戦争の幕開け』 、 B.M.カウル著『語られざる物語』 、D.R.マンケカー著『1962年の罪人たち』の書評」『チャイナ・クォータリー』第43号(7月- 9月)。ケンブリッジ大学出版局:136-141ページ。doi :10.1017/S0305741000044805。JSTOR 652088。S2CID 153324884 。

- Noorani、AG (2010)、「インドと中国の境界問題 1846–1947: 歴史と外交」、オックスフォード大学出版局インド、doi :10.1093/acprof:oso/9780198070689.001.0001、ISBN 978-0-19-908839-3

- パレス、ウェンディ(1995)、失墜する顔:英国外務省とチベット問題1904-1922 (PDF)、ダラム電子論文、ダラム大学

- パリット、DK(1991)、高ヒマラヤの戦争:危機に瀕したインド軍、1962年、C.ハースト&カンパニー出版社、ISBN 978-1-85065-103-1

- クリストファー・スネデン (2015)、カシミールとカシミールの理解、オックスフォード大学出版局、ISBN 978-1-84904-342-7

- Van Eekelen、Willem Frederik (2013)、インド外交政策と中国との国境紛争、Springer、ISBN 978-94-017-6555-8

- Warikoo, K.編(2009年)、インドのヒマラヤ国境:歴史的、地政学的、戦略的視点、Routledge、ISBN 978-1-134-03294-5

- カリム・アフシル(2009)「トランスヒマラヤ国境の戦略的側面」、同上、ラウトレッジ、 pp.56-66、ISBN 978-1-134-03294-5

- Warikoo, K. (2009)、「インドの中央アジアへの玄関口:1846年から1947年にかけてのカシミールとラダックを通じたヒマラヤ横断貿易と文化運動」、同上、Routledge、pp. 1- 13、ISBN 978-1-134-03294-5

- ウッドマン、ドロシー(1970)[初版1969年バリー&ロックリフ、クレセット・プレス]、ヒマラヤ国境:イギリス、中国、インド、ロシアの対立の政治評論、プレーガー

- ワーツェル、ラリー・M(2003年7月)「戦力集中と大胆な行動:中印戦争からの人民解放軍の教訓」(PDF)、ローリー・バーキット、アンドリュー・スコベル、ラリー・M・ワーツェル(編)『歴史の教訓:75周年を迎えた中国人民解放軍』、戦略研究所、 340~ 341ページ 、 ISBN 978-1-58487-126-2、 2012年2月5日のオリジナル(PDF)からアーカイブ

さらに読む

- ブレッチャー、マイケル (1979). 「緊張下の非同盟:西側諸国と印中国境紛争」.太平洋問題. 52 (4): 612– 630. doi :10.2307/2757064. JSTOR 2757064.

- チャクラヴォルティ, PK (2017)、「1962年の中印戦争」、インド歴史評論、44 (2): 285– 312、doi :10.1177/0376983617726649、OCLC 7259569720

- チャービン・リード(2020年)「『地図上の侵略』:メディア政治、プロパガンダ、そして中印国境紛争」冷戦研究ジャーナル22 ( 3): 225– 247. doi : 10.1162/jcws_a_00911 . S2CID 221117342.

- ダルヴィ、ジョン。ヒマラヤの失敗。ナトラジ出版社。

- ガルブレイス、ジョン・ケネス(1969年)『大使の日記:ケネディ時代の私記』ボストン:ホートン・ミフリン、ISBN 978-0395077085。

- ガードナー、カイル(2021年)『フロンティア・コンプレックス:地政学と印中国境の形成、1846-1962年』ケンブリッジ大学出版局、ISBN 978-1-108-84059-0。

- ガーバー、ジョン・W.(2011)「長期にわたる争い:20世紀における中印の競争」ワシントン大学出版局、ISBN 978-0-295-80120-9

- 李明江(2011)「イデオロギー的ジレンマ:毛沢東時代の中国と中ソ分裂、1962~63年」冷戦史. 11 (3): 387–419 . doi :10.1080/14682745.2010.498822. S2CID 153617754.

- ラム、アラステア(1964年)『中国・インド国境:境界紛争の起源』オックスフォード大学出版局。

- リントナー、ベルティル(2018年)『中国のインド戦争:世界の屋根での衝突コース』オックスフォード大学出版局。

- マローン、デイヴィッド『象は踊るのか?:現代インド外交政策』オックスフォード大学出版局、2011年、425ページ、ISBN 9780199552023

- ミュルダール、グンナール『アジアのドラマ 国家の貧困についての探究』ニューヨーク:ランダムハウス、1968年

- リーデル、ブルース(2015年)『JFKの忘れられた危機:チベット、CIA、そして中印戦争』ワシントンD.C.:ブルッキングス研究所出版。ISBN 978-0-8157-2699-9。

- 中国との紛争の歴史、1962年。PBシンハ、AAアタレ、SNプラサド(インド政府国防省歴史部編集長)、1992年。— 中印戦争に関するインドの公式歴史。

- ホワイティング、アレン・S.中国の抑止力の計算:インドとインドシナ。(1975)オンライン

- 中印国境問題[増補版]、外国語出版社、北京、1962年

- 『中国・インド国境における反撃行動の歴史』(中印边境自卫反击作战史)、軍事科学出版社、北京。

- ヴェンガセリ、イスマイル(2020年11月)。『1962年の国境紛争:中印領土紛争とその先』セージ出版インド。ISBN 9789353885298。