タムラリプタ | |

|---|---|

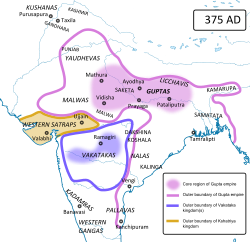

インド東部に描かれたタムラリプティ、紀元375年頃 | |

| 歴史的時代 | 古代インド |

| 今日の一部 | インド |

タムラリプタまたはタムラリプティ(パーリ語:タマリティ)は、ベンガル湾沿岸に位置する古代の港湾都市であった。ベンガルにおける古代スフマ王国およびヴァンガ王国の首都であった。[1] [2]現在の西ベンガル州プルバ・メディニプルにあるタムラクの町が、一般的にタムラリプティの所在地とされている。[3]

ルプナラヤン川の近くに位置し、サンスクリット語の「タームラ」、つまり銅に由来する。銅はチョータ・ナグプール高原のシンブム地方にあるガツィラ付近で採掘され、この港で交易されていた。グプタ朝時代、タムラリプタは主要な貿易拠点であり、セイロン、ジャワ、中国、そして西方との貿易の出発点となっていた。当時の古代インドの主要都市、すなわちラージャグリハ、シュラヴァスティ、パータリプトラ、ヴァーラーナシー、チャンパ、カウシャーンビー、タキシラと道路で結ばれていた。[2] [4] [5]

歴史

タムラリプタは南はベンガル湾、東はルプナラヤナ川、西はスバルナレカ川に囲まれていました。ベンガル湾は、これらの素晴らしい水路とその無数の支流とともに、豊かで容易な水上航行基盤を築き、商業、文化、そして世界の他の地域の人々との初期の接触を育みました。タムラリプタの起源は不明です。多くの歴史家は、その定住を紀元前7世紀としていますが、考古学的遺跡は紀元前3世紀頃から継続的に居住されていたことを示しています。タムラリプタの歴史を構築するために、いくつかの文学的資料、考古学的発見、碑文学、貨幣学的な証拠が研究されています。[6] [7] [8]

文学資料

初期のインド文学作品には、タムラリプタとその「方言的変種」が言及されている。[n 1]ギリシャの天文学者・地理学者プトレマイオス、ローマの著述家・哲学者プリニウス、そして中国の旅行僧法顕、玄奘、易経もタムラリプタについて言及している。[5]アタルヴァ・ヴェーダ・パリシスタのクルマ・ヴィバーガ節には、インド文学史料におけるタムラリプタに関する原初的な証言が盛り込まれている。マハーバーラタはこの古代都市をスフマーとは区別しているが、後代の著作『ダシャクマーラチャリタ』では、スフマー王国の中に「ダマリプタ」が加えられている。タムラリプタはスフマーの首都であったと伝えられている。ラグヴァムシャでは、タムラリプタはカピサ川のほとりに位置していたと記されている。カトサリツァガラは、タムラリプタを重要な海港であり交易の中心地とみなしている。いくつかのパーリ文献では、タマリッティまたはタマリッティと称され、港として描写されている。タムラリプタは、アルタシャーストラにおいて、海上交易の重要な中心地として何度も言及されている。ブリハット・サンヒターは、「タムラリプタ」を「ガウダカ」と区別し、ヤヴァナから「ダマリプタ」の港への船舶の航行について言及している。 [10] [11] [3] [5] [12]プトレマイオスは「タムラリプタ」[n 2]を重要な都市であり王の居城として言及している。プリニウスはタムラリプタを「タルクタエ」と呼んでいる。[7] [5] [10]タムラリプタに関する最も詳細な記述は仏教文献に見られる。[13] [n 3] 5世紀初頭、中国の仏教僧・法顯は、タムラリプタに20の仏教寺院を見たと報告している。[14]法顯はタムラリプタを海岸沿いに位置していたと記している。一方、玄奘はタムラリプタ[n 4]はベンガル湾本流から比較的離れた入り江沿いに位置していたと述べている。玄奘によると、この港町は約250マイルに広がり、陸路と海路の交易の集積地として機能していた。玄奘によると、タムラリプタ港の主な輸出品は藍、絹、銅であった。[15] [10]紀元 675年頃、中国の僧侶易経がインド東海岸に到着した。彼はタムラリプタで5ヶ月間過ごし、サンスクリット語を学んだ。易経はタムラリプタからガンジス川を遡り、当時3500人の僧侶が住んでいたナーランダの仏教寺院群へと向かった。によるとスリランカの叙事詩『マハーヴァンサ』によれば、ここはヴィジャヤ王のスリランカ征服の航海と、マウリヤ朝のアショーカ王がスリランカに勧進した仏教布教の出口であった。[n 5]タムラリプタは『ディパヴァンサ』にも登場する。ジャイナ教のウパンガの一つであるプラジュニャーパナーでは、ヴァンガがタムラリプタの都市を所有していたとされている。[n 6]ジャイナ教の文献によると、タムラリプタはヴァンガ王国の首都であった。タムラリプタはジャイナ教のカルパスートラの中でジャイナ教の苦行教団の一つとして言及されている。[16] [17] [9] [18]

考古学的発見

考古学調査により、石斧と原始的な陶器が使用されていた時代にまで遡る居住地の年代記が明らかになった。インド西ベンガル州での発掘調査では、地中海起源と考えられる象形文字と絵文字が刻まれた滑石の印章が発見された。テラコッタの像、紡錘形陶器、土器はクレタ島とエジプトのものだと考えられている。タムラリプタでは、輪形陶器、灰色陶器、赤色陶器、黒色研磨陶器、北部黒色研磨陶器を特徴とする陶器が出土した。インド考古学調査局(ASI)による発掘調査では、版築床と環状井戸が発見された。タムラリプタの遺跡発掘調査では、スンガ時代(紀元前3世紀)の貨幣とテラコッタの像が発見された。 [n 7]タムラリプタの古代遺跡からは、2世紀から3世紀に遡るレンガ造りの階段状の貯水槽が発掘された。[7] [5]モガルマリの発掘調査により、この地域に仏教寺院が存在したことが確認された。これは中国の旅行家、法顯と玄奘によって言及されていた。[19]

碑文学と貨幣学上の証拠

サータヴァーハナ王朝が発行した船のシンボルが刻まれた貨幣が、アーンドラ海岸で発見されました。同様のモチーフを刻んだパンチマーク貨幣も、ベンガルの様々な遺跡から出土しています。[n 8]この証拠は、ベンガルにおける活発な海洋活動の証拠となります。タムラリプタで発見されたローマ時代の金貨は、ローマ人との接触を示しています。ムケルジー氏が調査したタムラリプタ博物館に収蔵されているテラコッタの印章には、キリスト教時代初期のカローシュティ・ブラーフミー文字が刻まれています。バンガルの印章に描かれた船は、トウモロコシを積んだ椀型の帆船です。船首の両端には「マカラムカ」が飾られています。チャンドラケトゥガルで発見された印章には、一本のマストを持つ船が描かれ、カローシュティ・ブラーフミー文字の碑文が刻まれています。ガウタミプトラ・ヤグナ・サトカルニの貨幣に描かれた船のモチーフと、アジャンタの洞窟に描かれたボートのモチーフは、この船と同一です。ビルブムの考古学的発掘調査では、貨幣やその他の遺物を含む複数の証拠品が発見されました。[7] [9]ジャワ島の碑文には、商人ブダグプタがラクタムリッティカの住民として言及されています。[n 9]おそらく、ブダグプタはガンジス川を下り、タムラリプタから船を奪取しました。ウダイマンのドゥドゥパニ岩石碑文は、8世紀の港湾都市タムラリプタの記録を含む南アジアの最後の碑文であると考えられます。[20] [5]

解釈

文献の言及により、学者たちはタムラリプタを初期の有史以来最も顕著な貿易と商業の中心地のひとつと位置づけるに至った。[n 10]ダリアンによれば、マウリヤ朝の台頭とともに、タムラリプタは盆地全体の主要港として世界的に有名になった。セイロン、東南アジア、インド西部、中東からの船がこの港に到着していた。[13]考古学的発掘調査で発見されたレンガ造りの階段状の貯水池は、タムラリプタの繁栄を物語っている。[7]少なくとも紀元後11世紀または12世紀までは、タムラリプタはベンガルの海上貿易にとって重要な港であった。[12]タムラリプタからは、3つの重要な外国為替ルートが送られた。ひとつはアラカン海岸を通ってビルマおよびそれ以降へ、タムラリプタは、南アジア各地と多方向の交易路で結ばれていた。インドネシアなどの国々への玄関口として、またスリランカへの遠征の出発点としても機能していた。[5] [15] 考古学的発見は、タムラリプタとローマ帝国の海外とのつながりを示唆している。[7]崑泰(苻南川)の証拠によると、3世紀半ばには中国とタムラリプタの間に定期的な海上航路が存在していた。[12]チャンドラケトゥガルのテラコッタとタムルク遺跡から出土したものを比較すると、前者には明らかに多くの土着のモチーフが含まれていたのに対し、後者からはいくつかの非土着のモチーフが出土している。チャンドラケトゥガルの碑文の一部にカローシュティー文字が存在することは、この文字が主流であったインド亜大陸北西部との密接な交流を示唆している。[15]セングプタによると、法顯と玄奘によるタムラリプタの位置の記述の違いは、彼らの訪問の間に大きな地理的変化が起こったことを示している。[15]チャトパディヤイによれば、チャンドラケトゥガルと比較して、バギーラティ川の支流であるルプナラヤン川右岸のタムルク地域が対象とするタムラリプティの集落状況はまだ明らかではない。[5]ガガラ川、ガンジス川、ヤムナー川の水路付近で発見された彩色灰色陶器と北方黒色磨陶器は、古代の交易網に河川が利用されていたことを示唆している。[7]ダスグプタによれば、タムラリプタの重要性は否定できないものの、その統治者や統治体制についてはほとんど知られていない。彼によれば、タムラリプタに滞在した二人の中国人旅行者、法顯と玄奘は、国家組織や統治体制について何も明らかにしていない。[21]

衰退の原因

政治的混乱、税金、外国からの攻撃といった人為的な要因に加え、河川の流路変更、堆積、浸食といった自然要因も相まって、タムラリプタ港の劣化は進行の一途を辿ってきました。サラスワティ川は7世紀まで様々な流路を経て流れ、ルプナラヤン河口から流入していました。タムラリプタはルプナラヤン川の右岸に位置していました。ルプナラヤン川と繋がるサラスワティ支流は最近の衛星画像で特定されており、現在地図の作成が進められています。ファーガソンはこの水路についても記述しています。トリベニの取水口から東へ流れるサラスワティ川と急速な堆積が、水路の崩壊の一因となりました。 700年以降、サラスワティ族はルプナラヤンへの忠誠を捨てて東方へと移住し、サンクライル川沿いに新たな航路を開拓しました。その結果、タムラリプタ港は衰退しました。タムラリプタの滅亡後、サプタグラム(通称サトガオン)が重要な港として台頭しました。[15] [7] [22]

タムルク王家

タムルク・ラージ・パリバル(タムラリプタ王家、あるいはタムルク・ラージ家とも呼ばれる)は、現在のインド西ベンガル州タムルクに起源を持つ、千年の歴史を持つ王家である。一部の歴史家は、カンダヤット朝の起源を示唆しているが、これは先住民族のブイヤ・サルダールにとって地位を示す象徴に過ぎなかった。[23] [24]統治一族はカイバルタ家とされていた。[25]しかし、後に王自身はマヒシュヤ家と称されるようになった。[26] [27] [28] [29]

神話や古代文学における存在

ラージャタランギニーによれば、カウラヴァ王朝とパーンダヴァ王朝はカリユガ開始から753年後に出現したと言われている。また、クルクシェートラの戦いでは、古代タムラリプタ王国の統治者ラージャルシ・マユルドワジャの息子タムラドワジャがパーンダヴァ王朝側で戦ったとも記されている。タムラリプタ政体の古さをさらに裏付けるものとして、インド帝国地名辞典があり、そこにはタムラリプタ王国(スムハーとも呼ばれる)が現在のミドナープルとハウラーの地域を覆っていたことが記録されている。その統治者はおそらくマヒシュヤ族であった。これらの記述に基づき、カルハナによってタムラリプタ王国最古の王とされたマユルドワジャは、マヒシュヤ族に属していたと推測される。マヒシュヤ朝の統治者の系譜は、マハーバーラタ以前の時代から17世紀まで、伝統的に約4000年と推定される非常に長い期間、タムラリプタ(タムルーク)を統治したと考えられています。この並外れて長い統治の継続は人類史上類を見ないものと考えられており、歴史家ビハリラール・カリエもこの見解を支持しています。[30]

自由運動における役割

1942年にタムラリプタ・ジャティヤ・サルカル(Tamralipta Jatiya Sarkar)の設立に王室が果たした役割は、その歴史的意義をさらに強固なものにしています。タムラリプタ・ジャティヤ・サルカルの多くの重要な会合は、ラジバリの壮麗な建物内で行われました。[31] [32] [33]

タムラリプタ・ジャティヤ・サルカルの失脚後、英国警察は王室に残虐な行為を働きました。現在、タムラク・ラジバリは州政府によって正式に遺産に指定されており、その豊かな歴史とインドの独立運動への貢献が保存されています。[34]

との衝突東インド会社そして栄光の喪失

ラーニー・サントシュプリヤは養子のアナンダ・ナラヤン・ロイにその相続分を遺贈した。その後、スンダル・ナラヤン・ロイはラーニー・クリシュナプリヤに対する勅令を取得した。政府の議員たちは勅令の執行中に抵抗を受け、重傷を負った。イギリス政府はラーニーの相続分を没収し、1781年から1794年まで子供たちの所有とした。1789年、ラーニー・クリシュナプリヤは死去し、1795年、ザミーンダリー全体がアナンダ・ナラヤン・ロイに永久に定着した。1781年までにラーニー・クリシュナ・プリヤとの対立が勃発した。ラーニー・アナンダ・ナラヤンはイギリス領に屈服せざるを得なくなり、タムルクは小規模なザミーンダリーとなった。[35] [より適切な出典が必要]

この家族の著名なメンバー

- タムルク家の創始者であるラージャ・カル・ブイヤンは、西暦900年頃に活躍した人物で、堅実な行政官であり、有能な軍司令官でもありました。彼は精巧なアシュヴァメーダ・ヤグナ(ヤグナ)を執り行い、近隣の王国を征服して、この地域におけるタムルク家の権力と影響力を強めたと言われています。 [23] [ページが必要]

- ラニ・クリシュナプリヤは、西ベンガル州プルバ・メディニプル(現在のプルバ・メディニプル)に位置するタムルク県の女王です。自由奔放な気質で知られるメディニプルの人々は、イギリス占領下において植民地支配に強く抵抗しました。クリシュナプリヤ女王は、王国を守るために東インド会社に対する反乱(1781年)を率い、並外れた勇気を示しました。しかし、彼女の努力もむなしく、最終的にはイギリス軍に敗北し、退位させられました。彼女の抵抗は、この地域の多くの人々にとってインスピレーションの象徴となり、イギリス統治からのインドの解放を求める広範な運動に貢献しました。 [36] [37]

- ラージャ・スレンドラ・ナラヤン・ロイは、タムルク王家の第60代統治者であり、インド独立運動における著名な自由の闘士でした。彼はベンガル分割(1905年)に対する抵抗運動に積極的に参加し、イギリス当局による迫害に耐えました。1920年、彼は1920年の非協力運動においてデシャプラン・ビレンドラナート・サスマルの大義を推進し、外国製の衣料品の大規模なボイコットを呼びかけ、タムルクの人々の抵抗の炎に火をつけました。献身的で信念のある指導者であった彼は、 1930年の市民的不服従運動でも重要な役割を果たし、特に、スシル・クマール・ダーラ、、そして後に西ベンガルの首相となるアジョイ・ムカジーなどの指導者の台頭につながったソルト・サティヤーグラヒスを支援するためにタムルク・ラジバリの一部を提供しました。 1930年5月15日、塩のサティヤーグラハへの関与を理由にイギリス軍に逮捕されたが、民衆の抗議を受けて5月22日に釈放され、彼の幅広い人気を証明した。1938年には、ネタジ・スバス・チャンドラ・ボースのために集会を主催し、愛するホサランのマンゴー畑を犠牲にしてまでも行った。ラージャ・スレンドラ・ナラヤン・ロイは生涯を通じて、自由の闘士たちを財政面だけでなく様々な形で支援し、インド独立への献身ぶりで多大な尊敬を集めた。 [38] [28]

- ラージャー・ディレンドラ・ナラヤン・ロイは、 インド独立運動の著名な人物であるラージャー・スレンドラ・ナラヤンの息子である。1930年代の市民不服従運動に積極的に参加し、反英活動のために何度も逮捕された。カルカッタ医科大学で医学を学びながら活動を続け、1936年にはネタジ・スバス・チャンドラ・ボースの公開集会を組織する上で重要な役割を果たし、再び逮捕された。1942年に父が死去すると、ディレンドラ・ナラヤン・ロイはタムロリプタの国王となったが、王室の義務よりもインドの独立を優先した。独立後、彼は医療活動と地域福祉に重点を置き、政治関与を避けながら人道支援活動に身を捧げた。彼は世界医師会の終身会員および役員でもあった。 [39]

タムラリプタ ジャナスワスタ クリシ オ クティルシルパ メラ

タムラリプタ・マユール王朝の第35代国王、ラージャ・ラクシュミ・ナラヤン・ロイは973年前にメーラを始めましたが、イギリス統治時代に中断されました。この古くから続く伝統的なメーラは、1998年に「タムラリプタ・ジャナスワスタ・キシ・オ・クティル・シルパ・メーラ、タムルク」という新たな名称で再開されました。[40]

寺院

- バルガビマ寺院- カル ブイヤが約 1150 年前にバルガビマ寺院(51 のシャクタ ピタの1 つ) を設立したと考えられています。 [41] [42] [より良い情報源が必要です]

バルガビマ寺院(サクティピス) - ジシュヌ・ハリ寺院- タムルクにあるジシュヌ・ハリ寺院は、地元の伝説によると、この王朝の初代王によって建立された重要な宗教的な場所である。[43]

-

ジシュヌ・ハリ

-

ジシュヌ・ハリ寺院

-

寺院の正面図

参照

注記

- ^ つまり、タムラリプティ、タマリッティ、タマリッタ、ダマリプタ、タムラリプティカなど。[5]アビダナチンターマニは、ダーマリプタ、タムラリプタ、ターマリンニー、スタンバプーラ、ヴィシュヌグリハがタムラリプティの同義語であることを確認している。[9]

- ^ ギリシャの地理学者プトレマイオスの地図では、「タムラリプタ」はタマリティーズと表記されている。

- ^ タムラリプタは仏教と深い関わりを持っていました。菩提樹はタムラリプタからセイロンに送られたと言われています。ジャータカには、タムラリプタからスワンナプーム(ミャンマー/東南アジア)への貿易や宣教の航海が頻繁に記されています。パンディット・シャシュワティ(2021年)『バルガビーマ寺院:未知の謎を求めて』 1599頁

- ^ ヒウエン・ツァンはタムラリプタを「タン・モ・リ・ティ」と呼んだ。

- ^ マハーヴァムサでは、タムラリプタは「タマリッティ」と表記される。

- ^ Prajñāpanā は Tāmralipta を「Tamalitti」と表記した。

- ^ タムルク博物館の所蔵品には、ヤクシや動物をかたどったテラコッタ彫刻、そして一般の男女の日常生活を描いた銘板などが含まれています。有名なヤクシ像は現在、オックスフォードのアシュモリアン博物館に収蔵されています。

- ^ 鋳造された硬貨には2つの種類があります。1.長方形型と2.円形型です。[9]

- ^ ラクタムリッティカ・マハヴィハーラは現在、ムルシダバード地区のチルティ地域に位置している。[5]

- ^ タムラリプティはかつて中国とアレクサンドリアの間の広大な領土における主要な貿易拠点であった。[13]

参考文献

- ^ 「タムルーク語」.ブリタニカ。2025 年3 月 31 日に取得。

- ^ ab ハラニヤ、クルティカ (2017 年 6 月 25 日)。 「タムラリプティ - 古代の銅の港」。www.livehistoryindia.com 。2022 年3 月 4 日に取得。

- ^ ab Dilip K. Chakrabarti (2001). ガンジス平原の考古地理:ガンジス川下流域と中流域. Orient Blackswan. p. 125. ISBN 978-81-7824-016-9。

- ^ インドの歴史に関する会議(1988年)。議事録。インドの歴史に関する会議。22ページ。

- ^ abcdefghij Chattopadhyay, Rupendra Kumar (2018年1月19日). 『沿岸ベンガルの考古学』. オックスフォード大学出版局. pp. 40– 45, 69. ISBN 978-0-19-909180-5。

- ^ シェンデル、ウィレム・ヴァン(2009年2月12日)『バングラデシュの歴史』ケンブリッジ大学出版局、16ページ。ISBN 978-1-316-26497-3。

- ^ abcdefgh トリパティ、S.;ラオ、S. (1994 年 1 月 1 日) 「タムラリプティ:インドの古代港」。歴史と文化の研究。2:33~ 39。

- ^ “歴史 | プルバ・メディニプール | インド” . 2022 年3 月 18 日に取得。

- ^ abcde ラマチャンドラン 1951、p. 226-239。

- ^ abc プリ、バイジ・ナス (1966)。古代インドの都市。ミーナクシ・プラカシャン。 p. 110.

- ^ Choudhury, Pratap Chandra (1988). 『アッサム・ベンガル関係:初期から12世紀まで』Spectrum Publications. 67ページ.

- ^ abc Chowdhury, AM (1991) 『シルクロードの総合的研究』 pp. 4– 5

- ^ abc ダリアン、スティーブン・G. (2001). 『神話と歴史におけるガンジス川』 モティラル・バナルシダス出版. p. 138. ISBN 978-81-208-1757-9。

- ^ 「発掘調査から新たな展開」デカン・ヘラルド、2016年4月2日。

- ^ abcde セングプタ、ニティーシュ(2011年7月19日)『二つの川の国:マハーバーラタからムジブまでのベンガルの歴史』ペンギンUK. ISBN 978-81-8475-530-5。

- ^ シュミートヒェン、アネット (2019). 「インド西部の中世の寄贈文化:仏教とイスラム教徒の出会い – いくつかの予備的観察」。南アジアと中央アジアのモンド: 7.

- ^ ペイン、リンカーン(2014年2月6日)『海と文明:世界の海洋史』アトランティック・ブックス、265ページ。ISBN 978-1-78239-357-3。

- ^ バウミック 2001、7-8ページ。

- ^ CHATTOPADHYAY, SUHRID SANKAR (2013年2月5日). 「文化の発掘」.フロントライン. 2022年3月4日閲覧。

- ^ 古代インド史ジャーナル、DCサーカー、1994年、162ページ。

- ^ ダスグプタ、ビプラブ(2005年)『ヨーロッパ貿易と植民地征服』アンセム・プレス、12ページ。ISBN 978-1-84331-029-7。

- ^ ルドラ、カリヤン(2018年4月2日)『ガンジス川・ブラマプトラ川・メグナ川デルタの河川:ベンガルの河川史』シュプリンガー、p.87、ISBN 978-3-319-76544-0。

- ^ ab Das, Bishnupada (1996). ネオ・ヴァイシュナヴィズム導入以降のベンガル南西部辺境地域における社会経済的変化のいくつかの様相. KLM Private Limited. ISBN 978-81-7102-049-2。

- ^ レイ、ラトナレクハ (1979)。ベンガル農業社会の変化、C1760-1850。マノハール。 132、144、147 ~ 48ページ。

- ^ バウミク、スダルシャナ(2022年8月26日)『ベンガルにおけるカーストと階層構造の変遷:マンガルカヴィヤスによる描写』(1700年頃~1931年)テイラー&フランシス、170頁。ISBN 978-1-000-64143-1。

- ^ サントラ、G. (1980)。ミドナプールの寺院。 KLMオランダ航空。 p. 75.ISBN 978-0-8364-0595-8。

- ^ Chattopadhyay, Rupendra Kumar (2018年1月19日). The Archaeology of Coastal Bengal. Oxford University Press. ISBN 978-0-19-909180-5。

- ^ ab セナパティ、ウマ;ダス、ドゥラル・クリシュナ(2018)。মাহিষ্য রত্নাবলী-জীবনী শতক [マヒシャ ラトナヴァリ-伝記の世紀] (ベンガル語) (第 2 版)。コルカタ:トゥヒナ出版(2020年出版)。234 ~ 236ページ 。ISBN 9788194434641。

- ^ ミトラ、アソーク;インド国勢調査委員長 (1952 年)。地区ハンドブック: 西ベンガル州。 SNグハ・レイ。 CXIX 頁。

- ^ カヌンゴ、ヘムチャンドラ。 「ガンガ王朝の起源 – 新たな洞察」(PDF)。オリッサ州歴史研究ジャーナル。47.

- ^ "独立記念日の物語: আন্দোলনের অন্যতম পীঠস্থান তমলুক রাজবাড়ী」。bengali.news18.com (ベンガル語)。 2021 年 8 月 15 日。2025 年1 月 11 日に取得。

- ^ চট্টোপাধ্যায়、শর্মিষ্ঠা (2023 年 4 月 10 日)。 「তমলুক রাজবাড়ি চত্বরে পা পড়েছিল নেতাজির、 ৮৫ তম বর্ষপূর্তিতে আন্তর্জাতিক আলোচনা সভার 「আয়োজন」。Eisamay Online (ベンガル語) 。2025年1 月 11 日閲覧。

- ^ "週末旅行: তমলুক রাজবাড়ির স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস আজও জেলার গর্ব, ১৫ অগাস্টের ছুটিতে ঘুরে 「আসুন」。bengali.news18.com (ベンガル語)。2024 年 8 月 5 日。2025年1 月 11 日閲覧。

- ^ 「Tamluk Rajbari」.

- ^ O'malley .l. SS (1911). Bengal District Gazetteers Midnapore. p. 242.

この記事には、パブリック ドメインであるこのソースからのテキストが組み込まれています。

この記事には、パブリック ドメインであるこのソースからのテキストが組み込まれています。

- ^ インド政府。 「タムルーク女王クリシュナプリヤ」。インドの文化。

- ^ コルカタ、PIB。「『アザディ・カ・アムリット・マホトサフ』記念式典の一環として、上級ジャーナリストが無名の自由の闘士たちの貢献を振り返る」情報放送省、コルカタ。

- ^ クマール、スジャタク (2024 年 4 月 18 日)。 「ラジャ・スレンドラ・ナラヤン・ロイ」。Azadi ka Amrit Mahotsav (デジタル地区リポジトリの詳細)。

- ^ クマール、スジャタク (2024 年 7 月 11 日)。 「ラジャ・ディレンドラ・ナラヤン・ロイ」。Azadi ka Amrit Mahotsav (デジタル地区リポジトリの詳細)。

- ^ "東メディニプールニュース: তাম্রলিপ্ত রাজবাড়ির মেলাকে ডাক বিভাগের ীকৃতি」。bengali.news18.com (ベンガル語)。 2023 年 12 月 22 日。2025 年3 月 22 日に取得。

- ^ সংবাদদাতা、নিজস্ব。 「バルガビマ | দেবী বর্গভীমাকে নিয়ে নানা কাহিনি, রোজ」 「」。 2023年3月18日のオリジナルからアーカイブ。2025年1月21日閲覧。

- ^ ラシード、アブドゥル(1907年)『旅行者のための旅の手引き:インドの巡礼地と重要都市の簡潔な解説』監督官庁印刷所、240頁。

- ^ "東メディニプールニュース: জেনে নিন মহাভারতের যুধিষ্ঠিরের অশ্বমেধ 「」。bengali.news18.com (ベンガル語)。 2022 年 6 月 10 日。2025 年3 月 18 日に取得。

出典

- ボーミック、マノランジャン (2001)。タムラリプタの歴史、文化、古代遺物。プンティ・プスタク。ISBN 978-81-86791-27-1。

- テネシー州ラマチャンドラン (1951 年)。「Tāmraliptī (Taṁluk)」。アルティバス・アジアエ。14 (3): 226–239。土井:10.2307/3248590。ISSN 0004-3648。JSTOR 3248590。

- ドゥライスワミ、ダヤラン(2019年1月1日)「インド東海岸の古代港湾:海上シルクロード網の中心地」Acta Via Serica。

外部リンク

- 考古学博物館、タムルーク (西ベンガル)

- バングラペディアのタムラリプティ