元黒人男性の自伝

初版 | |

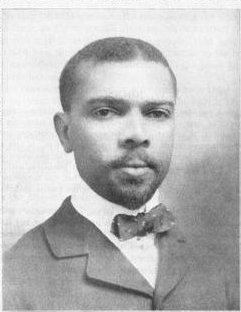

| 著者 | ジェームズ・ウェルドン・ジョンソン |

|---|---|

| 言語 | 英語 |

| ジャンル | アフリカ系アメリカ人の小説 |

| 出版社 | シャーマン、フレンチ&カンパニー |

発行日 | 1912 |

| 出版場所 | アメリカ合衆国 |

| ページ | 236 |

ジェームズ・ウェルドン・ジョンソン著『ある元黒人男性の自伝』(1912/1927年)は、 19世紀後半から20世紀初頭のアメリカ復興期を生きた、ある混血の青年(「元黒人男性」とのみ呼ばれる)の姿を描いた架空の物語である。彼はリンチを目撃するなど様々な経験を経て、安全と昇進を確保するために白人として「通す」ことを決意するが、ラグタイム音楽を作曲することで黒人種を「称賛する」という夢を諦めたように感じている。

歴史

ジョンソンは1912年に、ボストンの小さな出版社シャーマン・フレンチ社を通じて、『ある元黒人男性の自伝』を匿名で出版した。[ 1 ]匿名で出版したのは、物議を醸す可能性のあるこの本が外交官としてのキャリアにどのような影響を与えるか確信が持てなかったためである。彼は、当時の文学では一般的ではなかった人種や差別の問題について率直に書いた。[ 2 ]この本は当初、世間ではあまり評価されなかった。[ 3 ] 1927年に、ハーレム・ルネッサンスの作家を数多く出版した有力出版社アルフレッド・A・クノップフ社[4]によって、若干の表現の変更を加えて再版され、ジョンソンが著者としてクレジットされた。

タイトルとは裏腹に、本書は小説である。ジョンソンが知る人々の人生や、彼自身の人生における出来事に基づいている。ジョンソンの文章は、まさに「ロマン・ア・クレフ」の典型と言えるだろう。

あらすじ

この小説は、名もなき語り手が、これから始まる物語を「私の人生における大きな秘密」と語る枠物語で始まる。 [ 6 ] 語り手は、この物語を創作することは大きなリスクを伴うが、それでも記録に残さなければならないと感じていると述べている。また、語り手は物語の始まりとなるジョージア州の小さな町の名前を伏せている。その町にはまだ住民がおり、物語と自分を結びつける手がかりとなるかもしれないからだ。

小説全体を通して、フレーム内の大人の語り手がテキストに割り込んで、物語の出来事について反省的な解説を提供します。

若いころ

南北戦争直後、ジョージア州の小さな町で生まれた語り手のアフリカ系アメリカ人の母親は、幼少期から十代にかけて彼を守り続けました。語り手の父親は南部貴族出身の裕福な白人で、語り手の幼少期を通して不在でしたが、それでも語り手と母親に経済的支援を続けました。その経済的支援のおかげで、母親は当時の多くの黒人が享受できたよりも中流階級的な環境で息子を育てることができました。

語り手は、幼い頃から音楽を愛するようになり、また、統合学校に通っていたことを描写する。この学校に通っている間、語り手は自分がアフリカ系アメリカ人であること、そしてそれゆえに人種的背景ゆえに嘲笑や虐待を受けていることを初めて自覚する。この「発見」は、「白人の学者」(小学生)に立つように言われた際に立ち上がったところ、教師と校長から公衆の面前で叱責された時に起こる。学校から帰宅した語り手は、取り乱した様子で母親に詰め寄り、「ニガー?」と尋ねる。しかし、母親は、自分は白人ではないものの、「あなたのお父さんはこの国で最も偉大な人物の一人よ。あなたの中には南部の最良の血が流れているのよ」と言い、彼を安心させる。[ 7 ]語り手は、この出来事が人種的覚醒と純真さの喪失となり、突然自分と母親の欠点を探し始め、見つけ始め、最終的には(遠い未来ではあるが)白人として「通す」という決断を下すきっかけになったと述べている。

学校にいる間、語り手は、クラスで最も聡明で話し上手な子供の一人として描かれている、紛れもなくアフリカ系アメリカ人の少年「シャイニー」を尊敬し、友人になる。

語り手の母親が亡くなった後、語り手は貧しい孤児となり、厳しい状況に置かれる。

彼は下層階級の黒人との生活に非常にうまく適応し、黒人社会の階層間を自由に行き来することができた。この気楽な時期に、彼は音楽を教え、教会に通い、そこで上流階級の黒人と交流した。黒人だけのコミュニティでの生活を通して、彼は黒人の三つの階層、すなわち困窮者、家事労働者、そして独立した労働者または専門職を発見し、描写している。

『元黒人』は、絶望階級は白人を嫌悪する下層階級の黒人で構成されていると信じていた。家事労働者階級は、白人に召使として働く黒人で構成されている。そして、職人、熟練労働者、黒人専門職階級には、白人とほとんど交流のない黒人が含まれていた。多くの白人読者は、すべての黒人を単一の階級のステレオタイプとして捉えており、黒人の間に描かれている階級区分には馴染みがなかった。

裕福な白人紳士と過ごす時間

ニューヨークの深夜の人気店でラグタイムを演奏していた元黒人男性は、裕福な白人紳士の目に留まりました。紳士のラグタイムへの興味は、やがて元黒人男性自身への好意へと発展していきました。白人紳士は、パーティーで客のためにラグタイムピアノを演奏するよう彼を雇いました。やがて元黒人男性は、白人紳士のために働くことに専念するようになり、白人紳士は何時間もラグタイムを演奏して報酬を得ていました。彼は白人紳士が「これでいい」と言うまで演奏を続けました。長時間の演奏で疲れ果てていましたが、白人紳士に喜びと安らぎをもたらすのを見て、演奏を続けました。

白人紳士は、元黒人男性を他人のパーティーで演奏させるために頻繁に「貸し出し」ていた。紳士は彼を財産として「貸し出していた」わけではなく、語り手に才能を発揮するためのより幅広い表現の場を与えていただけだった。元黒人男性は金持ちの暮らしぶりを目の当たりにし、そのライフスタイルに感激した。金持ちの白人紳士は、元黒人男性に出会った誰よりも大きな影響を与えた。金持ちの白人紳士との関係において、彼は奴隷/主人という側面を認識していたが、同時に友情の側面も見出していた。白人紳士と一緒にいる間、元黒人男性は自分のスキルを奴隷制度廃止運動に役立てようと決意した。生活は楽しかったものの、中身は薄かった。貧しいアフリカ系アメリカ人を助けるために音楽を使う方が、自分の才能をより有効に活用できると彼は感じた。白人紳士は彼に親切に接し、元黒人男性は白人紳士に献身的な態度を示し続けた。そして、それが最終的にパリ滞在中に友情を育むことにつながった。

元黒人男性の白人紳士への献身は、一部の奴隷とその主人(奴隷所有者に忠誠を誓う奴隷たち)との関係を象徴している。ジョンソンは、元黒人男性は「自由」を手にしていたものの、奴隷制の影響に依然として苦しんでいたと示唆している。ヨーロッパツアーで白人紳士のために演奏した後、元黒人男性は彼のもとを離れ、南部に戻り黒人霊歌を学ぶことを決意した。彼はクラシック音楽とラグタイム音楽の知識を活かし、新たな黒人アメリカ音楽ジャンルを創造しようと計画した。彼は「黒人種に栄光と名誉をもたらしたい」、自らの伝統、そして誇り高く独善的な人種 に戻りたいと願っていた。

多くの批評家が『金持ちの白人紳士』を様々な角度から解釈しているが、ジョンソン自身のパラテキストのアーカイブ資料は、語り手とパトロンの関係が、ジョンソンが初期の草稿で名前を挙げている友人アル・ジョンズとジョンズの友人オーヴィル・サマーズ博士の現実の関係と並行するように意図されていることを示唆している。[ 8 ]

しかし、語り手のパリ滞在は、彼が『ファウスト』の公演を観劇したことで幕を閉じます。そこで彼は美しい若い女性の隣に座り、当初は彼女に深い敬意を表します。しかし、公演中、その若い女性が年配の夫婦と話しているのに気づきます。彼女はその夫婦を「母さん」「父さん」と呼んでいます。語り手は、その男性が10年間会っていなかった裕福な白人の父親だと気づき、衝撃を受けます。そして、二人の女性は父親の正式な妻と娘であり、若い女性は語り手の実の異母姉妹であるに違いないと悟ります。この出来事は語り手に深い感銘を与え、彼はパトロン(裕福な白人紳士)との付き合いを捨て、アフリカ系アメリカ人の音楽様式を発展させるという使命を帯びてアメリカへ戻ることを決意します。

リンチ

元黒人男性が南部で音楽活動を始めた頃、黒人男性がリンチされるのを目撃した。群衆は黒人男性を絞首刑にしようとしたが、結局は火刑に処した。元黒人男性は目撃した出来事を事細かに語る。「彼は身もだえし、衰弱し、鎖にしがみつき、そして叫び声とうめき声をあげた。その声はいつまでも耳に残るだろう」。語り手は、町の広場で繰り広げられたこの暴力的な人種差別の凄まじさに恐怖を覚える。彼は続ける。「叫び声とうめき声は炎と煙にかき消されたが、彼の目は眼窩から飛び出し、左右にうろつき、助けを求めて無駄に訴え続けた」。その日の光景は彼の心に鮮やかに焼き付き、脳裏に鮮明なイメージを焼き付けた。彼はこう締めくくった。「群衆の中には叫び声を上げたり歓声を上げたりする者もいれば、自分たちの行為に愕然としている者もいた。そして、その光景に吐き気を催して立ち去る者もいた。私はその場に立ち尽くし、見たくないものから目をそらすこともできなかった。」

リンチの後、元黒人男性は白人として「通る」ことを決意する。彼は自らの人種を称えるために音楽を作るという夢を諦め、「動物よりもひどい扱いを受けても罰せられない人々」や、他の人間を同じように扱う人々と同一視されたくないと考える。彼はただ中立であり続けたいだけだ。元黒人男性は「黒人種を否定することも、白人種を主張することもしない」と宣言する。

通過

世界は元黒人を白人として受け入れた。語り手はその後の人生を白人として「通し」、自伝的物語に「元黒人」というタイトルをつけた。同時に、語り手は幼なじみの「シャイニー」が黒人大学で教授として教鞭を執っていることを知る。これは、白人として通すことを選んだ自分と、アフリカ系アメリカ人のルーツを受け入れたシャイニーとの対照を示唆している。

語り手はやがて白人女性との交際を始めるが、アフリカ系アメリカ人であることを明かすべきかどうかで葛藤し、ついに彼女にプロポーズする。二人はシャイニーと偶然出会い、語り手は「洗練された黒人男性がこれほどまでに人々の関心を集めることに驚き」[ 9 ] 、ついに彼女に秘密を打ち明ける。最初はショックを受けた彼女は逃げ出すが、語り手は彼女が決断を下すまで十分な時間を与えようと決意する。やがて彼女は彼の秘密を受け止め、彼を受け入れることを決意し、彼のもとに戻る。二人は結婚して二人の子供に恵まれ、語り手は成功しながらも平凡なビジネスマンとして人生を歩む。

二人目の子供の出産中に妻が亡くなり、語り手は一人で二人の子供を育てることになりました。本の最後で、元黒人の男はこう言います。

子供たちへの愛情は、私が今の私であることを嬉しく思い、他の人間になりたいと願わないようにしてくれます。それでも、消えた夢、死んだ野心、犠牲にした才能の唯一の具体的な残骸である、黄ばみが激しい原稿が入った小さな箱を時々開けると、結局、私は劣った方を選び、一升のポタージュのために長子の権利を売り渡したのだ、という考えを抑えることができません。

「パスする」ということは、黒人種を避ける決断だったと解釈できる。彼は「自分を抑えたことを後悔している」と述べている。もしそうしていれば、黒人コミュニティを受け入れ、コミュニティに自分を受け入れてもらえていただろう、そうすれば何かを変えることができたはずだ、と示唆していたのかもしれない。

元黒人は、黒人であることに縛られずに生きた数少ない人物の一人でした。彼は優れた教育を受け、機知に富み、白い肌をしていました。大衆は彼を白人だと思い込んでいました。しかし、彼の才能は黒人音楽にありました。黒人であることへの恐怖から、彼は音楽家としての才能を捨て去り、白人に「なろう」としました。これは人種差別による社会的な緊張を象徴する一例です。彼は社会が、アフリカ系アメリカ人音楽への愛と、多数派である白人であることの安全と利便性のどちらかを選ばせようとしていると感じていました。白人紳士は元黒人をありのままに受け入れましたが、他の人々がそうしないのではないかと恐れていました。彼は混血の子供たちを守るため、彼らを「白人」として育てることを決意しました。彼は子供たちにできる限りの恩恵を与えたいと考えていたのです。

テーマ

人種、パス、そして悲劇の混血

|

語り手は、ある意味では悲劇的な混血児の比喩を体現しているが、悲惨な没落を経験するわけではない。その結果、語り手の悲劇ははるかに破壊的なものとなっている。「元黒人」は、自身だけでなく、子供たち(彼らが「白人」として成長すること)のためにも、アフリカ系アメリカ人の発展という崇高な目標と、その潜在能力にもかかわらず、恐怖に駆られて、劣悪な凡庸さの中で生きざるを得ない。このように、彼の幼なじみである「シャイニー」と、彼の象徴的な名前は、語り手の引き立て役として機能している。語り手が幼少期から憧れてきたシャイニーが「白人」として認められないという事実は、語り手のようにただ憧れるのではなく、彼に何かを成し遂げるよう強いる。小説の最後では、シャイニーは自らの人種的背景を受け入れてコミュニティに貢献しながら洗練と名声を獲得する一方、語り手は平凡で無名な存在に追いやられ、自らの人種的背景を明らかにするリスクを冒すことができなくなる。

物語の大きな転換は、パリで上演された『ファウスト』の公演中に起こります。語り手は裕福な白人の父親と、実の異母妹を含む嫡出の家族に再会します。小説全体を通して、語り手は絶え間ない駆け引きの渦に巻き込まれます。最終的な駆け引きは、自身の野心と才能を凡庸と交換し、「合格」し、子供たちも合格できるようにすることです。これは破滅なのか、それとも不断の努力なのかという疑問を提起します。

受容とその後の批判

この場面が興味深いのは、北部人と南部人のステレオタイプ的な態度の描写というよりも、むしろ明らかにされていない点、そして場面が展開する中でユダヤ人と語り手自身がどのように位置づけられているかにある。語り手が明かさないのは、喫煙室が間違いなく白人専用であるということ。結局のところ、これは20世紀初頭のディープサウスを描いたものだ。語り手は明らかに「パッシング」している。「黒人」である彼は、(おそらく)白人だけで、男性だけが支配的な場所であるこのような空間への立ち入りを拒否されるだろう。彼がこの議論に何らかの形で関与できるのは、彼の「白い肌」と白人であるという前提によるものである。

— キャサリン・ロッテンバーグ[ 10 ]

ジョンソンの物語的実験を駆り立てた動機は、アフリカ系アメリカ人男性作家の伝統に目を向ければ、より明確になる。自伝『この道に沿って』(1933年)の中で、ジョンソンは「元黒人男性の自伝」というタイトルが、作品の皮肉な語調と、黒人男性の主体性に関する当時の言説との暗黙の関係を即座に明らかにするだろうと予想していたと主張している。彼はこう記している。「タイトルを選んだ時、その意味は誰の目にも明らかになるだろうと、少しも疑いはなかった。」(238ページ)。ジョンソンの皮肉なタイトルは風刺に近いものがあるが、風刺によって特徴づけられる言説的転覆は、風刺がいわば「意味づける」黒人男性の文学的営みを明確に文脈化しなければ意味をなさない。

— ヘザー・ラッセル・アンドラーデ[ 11 ]

参考文献

- ^匿名[ジェームズ・ウェルドン・ジョンソン] (1912). 『ある元黒人男性の自伝』(初版). ボストン: シャーマン・フレンチ・アンド・カンパニー.

- ^ロバーツ、ブライアン.芸術大使. pp. 57– 59.

- ^アンドリュース、ウィリアム・L.(1990年2月)「序文」『ある元黒人男性の自伝』ペンギン社、 6ページ 、ISBN 9780140184020。

- ^国立人文科学センター。「ジェームズ・ウェルドン・ジョンソン著『ある元黒人男性の自伝:国立人文科学センターが専門能力開発セミナーで使用するために抜粋し、イラストを追加した作品』(PDF)。国立人文科学センター。

- ^ジョンソン、ジェームズ・ウェルドン (1927). 『ある元黒人男性の自伝』クノップフ社.

- ^ 「第1章」。『元黒人男性の自伝』 1147ページ。

- ^ 「第1章」。元黒人男性の自伝。

- ^レヴィ、ユージーン (1973).ジェームズ・ウェルドン・ジョンソン著『黒人のリーダー、黒人の声』シカゴ大学出版局. p. 134. ISBN 0-226-47603-0。

- ^ 「第11章」。『元黒人男性の自伝』 1158ページ。

- ^ロッテンバーグ、キャサリン。「『ある元黒人男性の自伝』と『デイヴィッド・レヴィンスキーの台頭』における人種と民族性:パフォーマティヴな差異」findarticles.cm。

- ^ラッセル、ヘザー。「『ある元黒人男性の自伝』に対する批評的判断の見直し」Findarticles.cm。

外部リンク

Wikisourceの『元黒人男性の自伝』全文

Wikisourceの『元黒人男性の自伝』全文- スタンダード・イーブックスの「元黒人男性の自伝」

「元黒人男性の自伝、音声ナレーション付きトランスクリプト」サウスフロリダ大学。 2012年7月3日閲覧。

「元黒人男性の自伝、音声ナレーション付きトランスクリプト」サウスフロリダ大学。 2012年7月3日閲覧。 LibriVoxのパブリックドメインオーディオブック「元黒人男性の自伝」

LibriVoxのパブリックドメインオーディオブック「元黒人男性の自伝」