ピノイ

ピノイ( / p ɪ ˈ n ɔɪ /または/ p iː ˈ n ɔɪ / ; [ 1 ]タガログ語: [pɪˈnɔi])は、フィリピン人がフィリピン国民やその文化、およびフィリピン系移民の海外フィリピン人を指すために使う非公式な自己言及語である。 [ 2 ] [ 3 ]フィリピン人以外の外国の祖先、特に白人の祖先を持つピノイは、スペイン語のメスティーソに由来するティソイ(Tisoy)と呼ばれることが多い。

多くのフィリピン人は、標準的な用語であるフィリピーノではなく、自分をピノイ(Pinoy)と呼ぶ。時には女性形のピナイ(/ p ɪ ˈ n aɪ /タガログ語: [pɪ'nai] )と呼ぶ。[ 2 ]フィリピノは、フィリピン国民を呼ぶ際に広く使われる正式な言葉である。ピノイは、フィリピノの最後の4文字にタガログ語の縮小接尾辞-yを付加したものである(この接尾辞はフィリピン人のニックネームでよく使われる。例えば、「ノイノイ」や「ココイ」や「トイトイ」など)。ピノイは、第二次世界大戦前にアメリカ本土に移住した最初のフィリピン人たちが自己紹介に使った言葉で、蔑称としても愛称としても使われてきた。[ 4 ] [ 5 ] [ 6 ]

ピノイはアメリカ合衆国に移住した人々の経験を区別するために作られたが、現在ではフィリピン系の人々全員を指す俗語となっている。[ 2 ]「ピノイ・ミュージック」は1970年代の社会政治的風潮に影響を与え、フィリピン大統領フェルディナンド・マルコスと、彼の政権を打倒したピープルパワー革命の両方で使用された。近年の主流は、ピノイ・タンバヤン[ 7 ]で視聴できるエンターテインメント(ピノイ・ビッグ・ブラザー)と音楽(ピノイ・アイドル)に集中しており、これらは国民的および文化的アイデンティティの発展に重要な役割を果たしてきた。

語源

「ピノイ」という用語は、おそらく1910年代初頭にフィリピン系アメリカ人の海外移住者によって造られ、後にフィリピンに住むフィリピン人によって採用されました。歴史家のドーン・マバロン氏によると、歴史的にはアメリカ合衆国で生まれた、またはアメリカ合衆国に居住するフィリピン人を指すために用いられ、1920年代から継続的に使用されてきたとのことです。彼女はさらに、この用語は「1960年代/1970年代のフィリピン系アメリカ人運動における活動家や芸術家」によって再定義され、政治化されたと付け加えています。[ 2 ] [ 3 ]その後の調査により、この言葉は1910年代から使用されていたことが判明しています。

最も古い使用例

雑誌や新聞で「ピノイ/ピナイ」が使われ始めたのは1910年代で、ピノイが直面している社会問題を取り上げたり、イベントでピノイについて気軽に言及したり、中にはフィリピン人自身によるハワイの広告などにも使われていた。[ 8 ] [ 9 ] [ 10 ]以下は、最も注目すべき初期の使用例である。

アメリカ合衆国

アメリカ合衆国において、最も古い文献は1917年にサンフランシスコの定期刊行物『ザ・ブレティン』に掲載されたものです。「フィリピン人が国民的英雄を称える」という記事によると、「ピノイ」は、リサール・デーに上演されるフアン・F・サラザール作の劇の題名として使われました。記事は後に、「この劇の題名は、サンフランシスコのフィリピン人が一般的に使っている愛称であるピノイに由来する」と述べています。[ 11 ]この名称は「ペンショナドス」(万年筆少年)に由来する可能性もありますが、この説を裏付ける確固たる証拠はありません。

1924年1月にシカゴのシュールツ学校の教授であったJ・ジュリアーノ博士が『リパブリック』誌に書いた記事には、「なぜフィリピン人は神道教徒や儒教徒だと思われても侮辱されるのか?」と「もしフィリピン人が中国人や日本人と呼ばれたらどうするべきか?」という疑問が記されている[ 8 ] [ 12 ]。

故フィリピン系アメリカ人歴史家ドーン・ボウラノ・マバロン氏によると、「ピノイ」と「ピナイ」という用語が初めて使用されたのは、1926年に発行されたフィリピン学生会報誌だった。この用語を取り上げた記事のタイトルは「米国在住のフィリピン人女性、各学業で活躍:ビジネス界、政治界に進出」であった。[ 13 ]

フィリピン

フィリピンで「ピノイ」という語が初めて出版されたのは1926年12月の『フィリピン報道史』で、カピスを拠点としピノイ出版社が発行するスペイン語・ビサヤ語・英語の週刊誌「ピノイ」について簡単に触れられている。 [ 8 ] [ 14 ] 1930年には、マニラを拠点とする雑誌「カーキ・アンド・レッド:警察と警察の公式機関誌」にストリートギャングに関する記事が掲載され、「イントラムロスの『カパティラン』ギャングは、プールの常連客で構成され、暴力的なアメリカ兵から『フィリピン人を守る』ために結束した」と述べられている。[ 8 ] [ 15 ]

動機

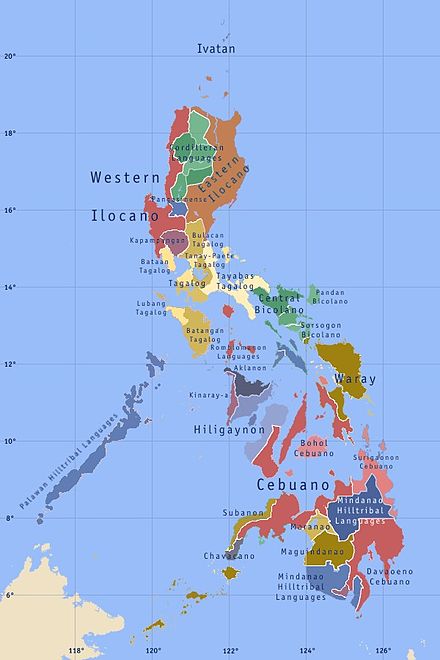

自己認識への欲求は、西太平洋に浮かぶ7,107の島々からなるこの群島国家の多様で独立した歴史に起因している可能性が高い。その歴史は、16世紀にスペインの植民地となり、その後米国に占領され、比米戦争(1899-1902)の勃発に至る3万年前に遡る。 [ 16 ]フィリピン連邦は1935年に設立され、第二次世界大戦の太平洋戦域での戦闘が終結した後、1946年にフィリピンは独立した。[ 17 ]フィリピンには170を超える土着の言語があり、そのほとんどはオーストロネシア語族のマレー・ポリネシア語派に属する。1939年、当時の大統領マヌエル・L・ケソンはタガログ語をウィカン・パンバンサ(「国語」)に改名した。 [ 18 ] 1959年、教育長官ホセ・ロメロによってフィリピン語に改名されました。1973年の憲法では、フィリピン語が英語と並んで公用語とされ、フィリピン語として知られる国語の制定が義務付けられました。それ以来、フィリピン語と英語が公用語となっています。[ 19 ]

2003年現在、世界中に1100万人以上の海外フィリピン人がおり、これはフィリピンの総人口の約11%に相当します。[ 20 ]

著名な文学

「ピノイ」という語は、フィリピンの詩人カルロス・ブロサンが1946年に書いた半自伝『アメリカは心の中にある』の中で初めて使われた。「ピノイの人々は毎日畑で働くが、季節が終わるとそのお金は中国の金庫にある。」[ 8 ] [ 21 ]この本では、彼のフィリピンでの幼少時代、アメリカへの航海、西部の田舎で収穫の道をたどる放浪労働者としての年月が描かれている。 [ 21 ]アメリカの民族学の授業では、1930年代から40年代にかけてアメリカで何千人ものフィリピン人労働者が経験した人種差別を説明するために使われてきた。

フィリピン音楽

1970年代初頭、ピノイ音楽、あるいは「ピノイ・ポップ」が登場しました。これはタガログ語で歌われることが多く、ロック、フォーク、バラードが融合した音楽で、初期のヒップホップに似てはいるものの、階級を超えた政治的な音楽として利用されていました。[ 22 ]この音楽は「フィリピンの国民的・大衆文化を創造しようとする意識的な試み」であり、しばしば社会の現実や問題を反映していました。[ 22 ] 1973年には、フアン・デ・ラ・クルス・バンドが「Ang Himig Natin(私たちの音楽)」を演奏しており、これはピノイ・ロックの最初の例として広く知られています。[ 23 ]「ピノイ」は1970年代後半、フィリピンで愛国心の高まりから、フィリピンのフォークシンガー、ヘベル・バルトロメの「Tayo'y mga Pinoy(私たちはピノイ人)」がヒットしたことで人気を博しました。この傾向は、1990年代にフィリピン人ラッパーのフランシス・マガロナの「Mga Kababayan Ko」(「我が同胞」)、2000年代にフィリピンのロックバンドバンブーの「Noypi」(「Pinoy」を逆さにした音節)が続いた。今日では、Pinoyはフィリピンまたはフィリピン人との関係を強調するいくつかの用語の形容詞として使用されている。ピノイロックのすぐ後にピノイフォーク、さらに後にピノイジャズが続いた。[ 22 ]この音楽は、当時のフィリピン大統領フェルディナンド・マルコスと彼による戒厳令の使用およびバタサンバヤンの創設に対する反対を表現するために使われることが多かったが、多くの曲はより破壊的で、中には国民的誇りを植え付けるものもあった。おそらく文化を肯定する性質と多くの曲が一見脅威的ではないように思われたため、マルコス政権はラジオ局に対し、少なくとも1曲、後には3曲のフィリピンの曲を1時間ごとに流すよう命じた。[ 22 ]フィリピンの音楽は、マルコス自身と彼を打倒しようとする政治勢力の両方によって大いに利用された。[ 22 ]

参照

参考文献

- ^ 「Pinoy」 .オックスフォード英語辞典(オンライン版). オックスフォード大学出版局. 2024年9月30日閲覧。(サブスクリプションまたは参加機関のメンバーシップが必要です。)

- ^ a b c d de Jesus, Melinda L. (2005). Pinay Power: Feminist Critical Theory : Theorizing the Filipina/American Experience . Routledge. p. 14. ISBN 9780415949828. 2008年8月18日閲覧。

- ^ a bロデル、ポール・A. (2001). 『フィリピンの文化と習慣』グリーンウッド出版グループ. p. 218. ISBN 9780313304156. 2008年8月18日閲覧。

- ^ポサダス、バーバラ・メルセデス (1999)。フィリピン系アメリカ人。グリーンウッド出版グループ。 p. 165 . ISBN 9780313297427. 2008年8月18日閲覧。

- ^コロナドン、マーク(2004年)『境界線を越える人種と混血:地理歴史上の分断を越えて』ロウマン&リトルフィールド、91頁。ISBN 9780970038418. 2008年8月18日閲覧。

- ^レナード、ジョージ (1999). 『アジア太平洋系アメリカ人の遺産:文学と芸術への手引き』 テイラー&フランシス. p. 484. ISBN 9780815329800. 2008年8月18日閲覧。

- ^ 「Pinoy TVウェブサイトでPinoy ChannelのすべてのPinoy Tambayan番組を視聴」。Pinoy TV番組。 2021年7月27日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2019年9月16日閲覧。

- ^ a b c d e Sundita、クリストファー (2006 年 3 月 12 日)。「ピノイについての大騒ぎ」。サリタのブログ。2008 年8 月 18 日に取得。

- ^ 「フィリピン人によるアメリカ合衆国とその領土の調査、1870~1925年:帝国主義の時代」ミシガン大学、1920年代。 2008年8月18日閲覧。

- ^ 「フィリピン人によるアメリカ合衆国とその領土の調査、1870~1925年:帝国主義の時代」ミシガン大学、1920年代。 2008年8月18日閲覧。

- ^「フィリピン人が国民的英雄を称える」『ザ・ブレティン』1917年12月28日。

- ^ Juliano, Dr. J. (1924年1月). 「旅行者の回想:アメリカにどれくらい滞在するのか?アメリカ人女性と結婚するのか?」フィリピン共和国、ミシガン大学コレクション:アメリカ合衆国とその領土、1870~1925年:帝国主義の時代。17ページ。 2008年8月18日閲覧。

- ^ドーン・マバロン『リトル・マニラは心の中にある』(デューク大学出版局、2013年、ダーラム、ロンドン)、20、37。

- ^テイラー、カーソン (1927).フィリピン出版の歴史. ミシガン大学コレクション: アメリカ合衆国とその領土、1870-1925: 帝国主義の時代. p. 59. 2008年8月18日閲覧。ピノイの出版日は1926年12月27日です。出版社はピノイ出版社です。それ以外に、詳細な情報はありません。

- ^ 『カーキとレッド:警察と警察の公式機関誌』第10巻。ミシガン大学コレクション:アメリカ合衆国とその領土、1870~1925年:帝国主義の時代。1930年10月。6ページ。 2008年8月18日閲覧。

- ^ドラン、ロナルド・E.編 (1991). 「初期の歴史」 .フィリピン:国別研究. ワシントン:米国議会図書館GPO. ISBN 978-0-8444-0748-7。

- ^ 「一般情報」フィリピン政府。2007年9月30日時点のオリジナルよりアーカイブ。2007年10月1日閲覧。 「公式ウェブサイト」フィリピン政府。2012年2月24日時点のオリジナルよりアーカイブ。2007年10月1日閲覧。

- ^ Andrew Gonzalez (1998). 「フィリピンにおける言語計画の現状」(PDF) . Journal of Multilingual and Multicultural Development . 19 (5, 6): 487– 525. doi : 10.1080/01434639808666365 . 2007年3月24日閲覧.

- ^ 「ワールドファクトブック - フィリピン」 CIA 2008年7月24日閲覧。

- ^ Yvette Collymore (2003年6月). 「急速な人口増加と過密都市がフィリピンの課題を提起」 . Population Reference Bureau. 2007年2月16日時点のオリジナルよりアーカイブ。2007年8月14日閲覧。POPCOM

によると、フィリピンの人口の約10%にあたる約800万人が海外フィリピン人労働者であり、182カ国に分布している。これは、海外で不法就労している推定300万人の移民に加えての数字である。

- ^ a bブローサン、カルロス(1924年1月)『アメリカは心の中にある:個人史』ハーコート、ブレースとその仲間たち。 2008年8月18日閲覧。

- ^ a b c d eロッカード、クレイグ・A. (1998). 『ダンス・オブ・ライフ:東南アジアのポピュラー音楽と政治』ハワイ大学出版局. pp. 135–151 . ISBN 9780824819187. 2008年8月18日閲覧。

- ^ロデル、ポール・A. (2001). 『フィリピンの文化と習慣』グリーンウッド出版グループ. p. 186. ISBN 9780313304156. 2008年8月18日閲覧。