猫のオルガン

.jpg/440px-Badenis_Katzenmusik_(Gustav_Brandt).jpg)

_b_608.jpg/440px-Die_Gartenlaube_(1858)_b_608.jpg)

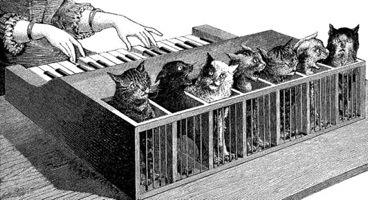

猫オルガン(ドイツ語:Katzenorgel、フランス語:Orgue à chats)は、猫ピアノ(ドイツ語:Katzenklavier、フランス語:piano à chats)とも呼ばれ、鍵盤の下に固定された一列の猫が尾を伸ばし、鍵盤を押すと鳴くという架空の楽器です。猫は、それぞれの自然な声の音色に合わせて配置されます。

起源

猫のオルガンが実際に作られたという公式記録は存在せず、むしろ文学では奇妙な概念として描写されている。

この楽器は、フランスの作家ジャン=バティスト・ウェッケルランが1877年に著した著書『Musiciana, extraits d'ouvrages rares ou bizarres(音楽家、珍しい、あるいは奇妙な発明の説明)』の中で次のように記述されている。[ 1 ]

1549年、スペイン国王フェリペ2世が父である皇帝カール5世を訪ねてブリュッセルを訪れた際、二人は全く異例の行列を目にし、互いに喜び合っているのが見えました。先頭には角が燃える巨大な雄牛が進み、その間には小さな悪魔がいました。雄牛の後ろには、熊皮に縫い付けられた少年が、耳と尾を切り取られた馬に乗っていました。そして、輝く衣をまとい、手に天秤を持った大天使聖ミカエルが続きました。

最も奇妙だったのは、想像を絶するほど奇妙な音楽を運ぶ戦車でした。オルガンを演奏する熊が乗っていました。パイプの代わりに、16個の猫の頭がそれぞれ胴体に囲まれていました。突き出た尻尾はピアノの弦のように演奏されるように持ち運ばれていました。鍵盤を押すと、対応する尻尾が強く引っ張られ、そのたびに悲しげな「ニャー」という鳴き声を上げました。歴史家フアン・クリストバル・カルベテは、猫たちがオクターブから(おそらく半音階的に) 一連の音を出すように適切に配置されていると記しています。

この忌まわしいオーケストラは劇場の中に編成され、サル、オオカミ、シカなどの動物たちがこの地獄の音楽に合わせて踊っていた。[ 2 ]

この楽器は、ドイツの医師ヨハン・クリスチャン・ライル(1759–1813)によって、注意力を失った患者の治療を目的として記述されました。ライルは、患者にこの楽器を見せ、聞かせれば、必然的に注意を引きつけ、治癒すると信じていました。「この楽器でフーガを演奏すれば――病人が顔の表情や動物たちの戯れを見逃すことができないような状況で――ロトの妻自身も、その固定された状態から意識へと戻るに違いない。」[ 3 ]

この楽器は、アタナシウス・キルヒャーが1650年に著作『ムスルギア・ウベロリス』の中で初めて記述したが、図版がないため、一部の著述家は疑問を抱いたかもしれない。(例えば、ニューヨーク・タイムズ紙には、キルヒャーがこの楽器を記述したとする記事が掲載された[ 4 ]一方、キルヒャーは『ムスルギア・ウベロリス』にはこの楽器を記述していないとする記事も掲載された[ 5 ])。キルヒャーの記述は、第6巻第4部第1章の「Corollaria(巻物)」という見出しの下に見られる(強調筆者)。

Constructum non ita prioritym ad melancholiam magni cuiusdam Principis depellendam abinsigni ingeniosoque Histrione story quodpiaminstrumentum。生後は、さまざまな大きさの違いを受け入れ、首の尾部の穴の広がり、正確な接ぎ辞、足のくるぶしの関節の部分を含む、さまざまなオペラの製造を受け入れます。フェレス・ベロ・イウスタ・ディファレンテム・マグニチューディネム・トナティム・イタ・ディスポスーツ。応答者はフェリウム・カウディス、インスツルメンタムク・アド・リラクゼーション、プリンシピス・プラエパラタム・オポルトノ・ロコ・コンディディット、クオッド・デインデ・パルサタム・ハーモニア・ム・レディット、クォール・エム・フェリウム・ヴォセス・レッドデレ・ポスント。掌趾の指の指の鬱の器官が、尾の尾を突き出て、狂犬病のような発作を引き起こし、死の危険を冒し、不穏な動きをし、調和のとれた感情を持ち、人間の生命を脅かし、そして精神的な問題を解決します。コレクションを集めます。[ 6 ]

これを言い換えると次のようになります。

この驚くほど巧妙な楽器は、王子の憂鬱を吹き飛ばすために、それほど昔のことではない時代に作られたものです。様々な大きさの生きた猫を、専用の箱に入れました。箱の尻尾の近くに鋭い突起があり、様々な大きさの猫を叩くことで、押す鍵盤によって異なる音程の音が出ました。時に悲嘆に、時に怒りに、狂乱した猫の声が調和して奏でられる様子は、人々を楽しませました。

この引用は、キルヒャーの学生であるガスパール・ショットによって、自然と芸術の自然、第 2 部、第 6 巻、プラグマティア 2 の「Felium Musicam exhibere [猫コンサート]」というタイトルで記されています。[ 7 ]

現代の引用と再構成

ヘルベット・ローゼンドルファーの短編小説『フロレンツォ・ヴァルトヴァイベル=ホステッリの経歴』(1970年)には、オルミゼッリック猫オルガン(縛られた72匹の猫が、声や鳴き声のより良い音程に従って配置されている)について言及されている。

マイケル・ベタンコートは、ジングル・キャッツのアルバム『ミャオウィ・クリスマス』(1993年)と『ヒア・カムズ・サンタ・クローズ』 (1994年)で使用されている猫の鳴き声のサンプリングと猫オルガンを比較し、[ 8 ]どちらも猫を必要とするが、それぞれの演奏者の重要性を低下させていると述べています。

キルヒャーは、この楽器は王子たちを笑わせることで憂鬱を和らげるのに使えると指摘している。これは2010年に起きた状況とほぼ同じで、チャールズ皇太子は、持続可能な生活のためのチャールズ皇太子のスタート・イニシアティブを支援するためにクラレンス・ハウスで開催されたガーデンパーティーで、ヘンリー・ダッグがおもちゃの猫のキーキー鳴る楽器を使って再現した楽器で「虹の彼方に」を演奏し、大いに楽しんだ。[ 9 ]

テリー・ギリアム監督の1988年の映画『ミュンヒハウゼン男爵の冒険』には、猫の代わりに人間の囚人を使った同様の器官が登場するシーンがある。

『空飛ぶモンティ・パイソン』シーズン 1 エピソード 2 には、同様の仕組みを利用したネズミのオルガンを演奏する男性が登場します。

2009年、オーストラリアのアニメーションスタジオ「The People's Republic of Animation」は短編映画『The Cat Piano』をリリースしました。この作品は、猫の街に住む音楽家たちが、猫のピアノを作るために人間に誘拐されるという物語です。

参照

- ピガニーノ— 豚を使った類似の架空の楽器

- テリー・ジョーンズ- モンティ・パイソンの演奏者。架空の楽器であるマウスオルガンを演奏する(ミュージカル・マウスのスケッチ)

- マーヴィン・サッグス-マペットショーの登場人物。マッパフォンを演奏する。マッパフォンとは、頭を叩くとさまざまな音程の「オー!」という音を出す人形キャラクターの集合体である ( YouTube を参照)。

- The Singing Dogs – 斬新なレコーディングのシリーズ。

- ドナルド・バーセルミ- 物語「黄金の雨」に登場するピーターソン氏のところに、巨大な飛び出しナイフを持った背の高い外国人風の男が訪ねてきて、自分は猫のピアノ奏者だと名乗る。

- ファットソ– キーボード猫としてよく知られ、ピアノを弾く猫

- ムサシズ– 日本の猫の音楽グループ

注記

参考文献

- ^ウェッカーリン、ジャン=バティスト (1877)。 Musiciana、extraits d'ouvrages rares ou bizarres、p.349。パリ:ガルニエ・フレール。 Van Vechten、Carl (2004 年 10 月 1 日)、The Tiger In The House、Kessinger、ISBNで引用 978-1-4179-6744-5

- ^ウェッカーリン、ジャン=バティスト(1877)。Musiciana、Extraits d'ouvrages 珍しい、または奇妙な。パリ。 p. 349.

{{cite book}}: CS1 メンテナンス: 場所の発行元が見つかりません (リンク) - ^ “Richards” . 2011年6月6日時点のオリジナルよりアーカイブ。2007年5月11日閲覧。

{{cite web}}: CS1 maint: bot: 元のURLステータス不明(リンク)リチャーズ、ロバート J.「猫ピアノによるラプソディー、またはヨハン・クリスチャン・ライルとロマン主義精神医学の基礎」、1998 年より。 - ^ボクサー、サラ(2002年5月25日)「1600年代のポストモダニストが流行に復活」ニューヨーク・タイムズ、ニューヨーク

- ^シュースラー、ジェニファー(2012年12月30日)「17世紀の天才、いんちき医者、あるいはその両方」ニューヨーク・タイムズ、ニューヨーク

- ^キルヒャー、アタナシウス(1650年)「Musurgia universalis」(PDF)ローマ、p. 519。2017年12月25日時点のオリジナル(PDF)からアーカイブ。 2017年12月25日閲覧。

- ^ショット、ガスパール(1657)。Magia の普遍的な自然と芸術。:テキストは2016年11月17日にWayback Machineにアーカイブされ、画像は2016年11月17日にWayback Machineにアーカイブされ、Linda Hall Libraryに保存されています。

- ^ Betancourt, Michael (2011).「The Birth of Sampling | Vague Terrain」 . 2013年6月2日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2013年4月21日閲覧。

{{cite web}}: CS1 maint: bot: 元のURLステータス不明(リンク) - ^ 「チャールズ皇太子が『猫のオルガン』に大笑い」「 . BBC . 2010年9月11日.

さらに読む

- シャンフルーリー。レ・シャ、パリ、1870年。

- カルヴェテ・デ・エストレラ、フアン・クリストバル(1930年)。El Felicisimo Viaje del Muy Alto y Muy Poderoso Principe Don Felipe、p. 73-7。マドリッド: ラ・ソシエダ・デ・ビブリオフィロス・エスパニョール。

- デ・エストレラ、フアン・クリストヴァル・カルヴェテ(1552年)。エル フェリシシモ ヴィアヘ デル ムイ アルト イ ムイ ポデロソ プリンシペ ドン フェリッペ。アントワープ。

外部リンク

- Interactive Katzenklavier は、ユーザーがキーボードを押すことで仮想の Katzenklavier を演奏できるScratch上のプロジェクトです。