カルヴァン主義における予定説

| シリーズの一部 |

| 改革派キリスト教 |

|---|

|

改革派キリスト教ポータル 改革派キリスト教ポータル |

予定説は、カルヴァン主義における神の世界支配の問題を扱う教義である。ウェストミンスター信仰告白によれば、神は「起こることはすべて自由に、そして不変に定められた」[ 2 ] [ 3 ] 。「予定説」という語の2番目の用法は、救済に当てはめられ、神は一部の人々に恵みによって永遠の救済の運命を定め、残りの人々は原罪を含むすべての罪のために永遠の滅びを受けるという信念を指す。前者は「無条件の選び」、後者は「拒絶」と呼ばれる。カルヴァン主義では、一部の人々は予定され、時が来れば神によって信仰へと効果的に召される(再生/生まれ変わる)一方、他のすべての人々は拒絶される[ 4 ] 。

カルヴァン主義はキリスト教の他の宗派に比べて選びを重視している。[ 5 ]

起源

選民と非選民の予定説は、ユダヤ教のエッセネ派[ 6 ] 、グノーシス主義[ 7 ]、マニ教[ 8 ]によって説かれました。キリスト教神学において、神が一方的に一部の人々を天国へ、一部の人々を地獄へ予定するという教義は、西暦412年のペラギウス論争においてヒッポのアウグスティヌスによって初めて表明されました。 [ 9 ]ペラギウスとその信奉者たちは、人々は原罪を持って生まれるのではなく、善になることも悪になることも選択できると教えました。この論争により、アウグスティヌスは使徒パウロの教えを根本的に再解釈し、信仰は人間が選択できるものではなく、神からの無償の賜物であると主張しました。すべての人が神の差し出した契約を聞いたり、それに応答したりするわけではないことに注目し、アウグスティヌスは「世界に対する神のより一般的な配慮は、選民に対する神の配慮において特化する」とみなしました。[ 5 ]彼は、洗礼を受けずに死んだ新生児や死産児を地獄に送るという神の正義を明確に擁護した。[ 10 ]

二重の予定説

二重予定説とは、神が救われる人々を選ぶだけでなく、滅ぼされる人々も創造するという考え方である。[ 11 ]

現代のカルヴァン主義者の中には、二重予定説の倫理的ジレンマに対し、神の能動的な予定は選ばれた者のみに適用されると説明する者もいる。神は選ばれた者には救いをもたらす恵みを与えるが、罪に定められた者には救済の恵みを与えない。カルヴァン主義者は、神は選ばれた者には一方的に働きかけて再生をもたらすが、罪に定められた者には積極的に罪を犯すよう強制するわけではないため、神は滅びに予定する者を創造する際にも公正かつ公平であると教える。[ 12 ]

二重予定説は、改革派の信仰告白のいずれにも当てはまらない見解かもしれない。改革派の信仰告白は、神が罪を犯した者を積極的に断罪するのではなく、見過ごすと説いている。[ 13 ]しかし、ジャン・カルヴァンは、このような見解を否定し、「彼らは無知で幼稚な方法でこれを行っている。なぜなら、選びはそれと反対の断罪なしにはあり得ないからだ。神は見過ごす者を見捨てる。それは、神がその子孫に予定している相続財産から彼らを排除したいと望んでいるからに他ならない。」[ 14 ]

ハインリヒ・ブリンガーが二重予定説を受け入れたかどうかについては、学者の間で意見が分かれている。フランク・A・ジェームズは、ブリンガーは二重予定説を否定し、「単一予定説」と呼ばれる見解を支持したと述べている。単一予定説とは、神は一部の人々を救済に選ぶが、決して破滅に運命づけることはないという見解である。[ 15 ]一方、コルネリス・ベネマは、「ブリンガーは単一予定説を一貫して明確に述べていなかった」と主張し、二重予定説を何度か擁護した。[ 16 ]

カルヴァンの著作

ジャン・カルヴァンは二重の予定説を説いた。ジュネーヴから追放された後、ストラスブールに住み、改革派神学者マルティン・ブツァーと定期的に協議しながら、このテーマに関する基礎的な著作『キリスト教綱要』(1539年)を執筆した。[ 5 ] [ 17 ]カルヴァンの揺るぎない「神の主権」への信念は、摂理と予定説の教義を生み出した。摂理がなければ世界は「生きられない」。個人にとって、予定説がなければ「誰も救われない」。[ 18 ]

カルヴァンの摂理の教理は明快である。「あらゆる出来事は神の秘密の計画によって支配されている」。したがって、「神が自らの意志で定めたこと以外には何も起こらない」。これは「運命や偶然」を排除する。[ 19 ]カルヴァンは「あらゆる出来事」に関する摂理の教理を、予定説において個人とその救済に適用した。

カルヴァンは予定説の解説を「実際の事実」から始めた。カルヴァンが指摘した「実際の事実」とは、「生命の契約」が説かれた人々の間でさえ、それが同じように受け入れられるわけではないということである。[ 20 ]「すべての人は悔い改めと信仰に招かれている」にもかかわらず、実際には「悔い改めと信仰の精神はすべての人に与えられているわけではない」[ 21 ] 。

カルヴァンは、「生命の契約」を受け入れる人と受け入れない人がいるという多様性を神学的に解釈するために、イエスの教えに目を向けた。種まき人のたとえ話を例に挙げ、カルヴァンは「種が茨の中や石だらけの場所に落ちるのは珍しいことではない」と述べた。[ 21 ]ヨハネによる福音書6章65節の「父の許しを得ない限り、誰もわたしのもとに来ることはできない」というイエスの教えの中に、カルヴァンはこの多様性を神学的に解釈する鍵を見出した。[ 22 ]

カルヴァンの聖書に基づく神学において、この多様性は「神の裁きの計り知れない深遠さ」、すなわち「神の永遠の選びの目的に従属する」裁きを明らかにする。神は一部の人々には救いを与えるが、すべての人々には与えない。多くの人にとって、これは理解しがたい主題である。なぜなら、彼らは「ある者は救いに予定され、ある者は滅びに予定されるというのは矛盾している」と考えるからである。しかし、カルヴァンは、この矛盾は「選びと予定」に関する適切な見解によって解決できると主張した。[ 20 ]

このように、カルヴァンは、聖書の権威と「事実」に基づいて、人々が「生か死かに予定されている」という神学的記述を行った。[ 23 ]カルヴァンは、聖書が予定説という「この偉大な神秘について考える」ことを要求していると指摘したが、同時に、それに関する抑制されない「人間の好奇心」に対しても警告した。[ 24 ]信者にとって、「私たちの救いの原因は私たち自身からではなく、神のみから生じた」ことを知ることは、感謝の気持ちを呼び起こす。[ 25 ]

拒絶:能動的な布告、受動的な予定

カルヴァン主義者は、永遠の怒りに定められた者たちを選ぶという神の定めの能動的な性質を強調するが、同時にその定めの受動的な性質も強調する。[ 26 ]

これは、ほとんどのカルヴァン主義者が神の定めについて、下等堕落論を唱えているために可能となる。この見解では、神は創造に先立ち、人間の堕落をまず定め、その後、選びと断罪を定めたとされる。つまり、神は誰を罪に定めるかを能動的に選ぶが、その者が罪深い性質を持つことを知っているため、彼らを予定する方法は、ただそのままにしておくことである。これは「先見性」と呼ばれることもある。[ 27 ]したがって、この怒りへの予定は受動的な性質を持つ(神が選民を能動的に予定し、彼らの罪深い性質を克服する必要があるのとは異なる)。[ 28 ]

平等な究極性

ウェストミンスター信仰告白は、神の選びと拒絶という行為について、それぞれ「予定された」と「あらかじめ定められた」という異なる言葉を用いています。これは、両者が同じように作用するわけではないことを示唆しています。「同等の究極性」という用語は、二つの定めが対称的であるという見解を指して用いられることがあります。つまり、神は選ばれた者を天国に留め、拒絶された者を天国から遠ざけるために等しく働くということです。この見解は、時として誤って「二重予定説」と呼ばれることがありますが、これについては上記を参照してください。RCスプロールはこの見解に反対し、神が拒絶された者の人生に「積極的に介入して罪を犯させる」ことを暗示していると主張しています。[ 29 ]しかし、ロバート・L・レイモンドは、神の定めにおける選びと拒絶の同等の究極性を主張しつつも、「両者の背後にある神の因果関係が同一であるなどと語るべきではない」と示唆しています。[ 30 ]

カルヴァン主義者は、たとえ彼らの体系が一種の決定論として特徴づけられるとしても、個人の自由意志と道徳的責任を主張するものであると主張します。さらに、彼らは意志は罪に束縛されており、それゆえに真の自由を実現できないと考えています。したがって、意志が罪に束縛されている個人は、神に仕えることを選ぶことができません。さらに、カルヴァン主義者は救いは善行とは無関係に恵みによって得られる(sola gratia)と考えており、神を信頼するという選択を行為または働きと見なしているため、アルミニウス主義の体系のように、選択という行為が救いと滅びの違いとなることはないと主張します。むしろ、神はまずアルミニウス主義よりもさらに大きな程度で個人を罪への束縛から解放しなければなりません。そして、再生された心は自然に善を選択します。神のこの働きは、時に「抵抗できない」ものと呼ばれます。これは、恵みによって人は反対のことをしたいという欲求から解放され、自由に協力できるようになるという意味で、協力が救いの原因ではなく、その逆であるという意味です。

バルト派の見解

20世紀の改革派神学者カール・バルトは、改革派の予定説を再解釈した。バルトにとって、神はキリストを拒絶され、選ばれた者として選ぶ。個々の人間は選ばれる主体ではなく、キリストにあるか否かによって選ばれ、あるいは拒絶される。[ 31 ]シャーリー・ガスリーのようなバルトの解釈者たちは、これを「思弁的」な予定説ではなく「三位一体論的」な予定説と呼んでいる。ガスリーによれば、神はすべての人々を惜しみなく愛し、罪人を正当に裁くのは愛と和解への願いによるものである。[ 32 ]

参照

参考文献

- ^フェルドマン、イリヤ・M. (1999). 「プロテスタントと芸術:16世紀・17世紀ネーデルラント」. フィニー、ポール・コービー編. 『言葉を超えて見る:視覚芸術とカルヴァン主義の伝統』 . グランドラピッズ: Wm. B. Eerdmans Publishing. p. 404. ISBN 0-8028-3860-X。

- ^「ウェストミンスター会議と信仰告白」。キリスト教百科事典オンライン。第3章第1節「神の永遠の定めについて」。doi : 10.1163/2211-2685_eco_w.12。

- ^マクファーソン、ジョン(2008年)『ウェストミンスター信仰告白』ケシンジャー出版。第3章第1節「神の永遠の定めについて」ISBN 978-1-104-40849-7. OCLC 707096039 .

- ^ 「ロレイン・ボットナー:改革派の予定説 - キリスト教古典エーテル図書館」 ccel.org . 2025年10月4日閲覧。

- ^ a b cニモ, ポール・T.; ファーガソン, デイビッド・AS 編 (2016). 『ケンブリッジ改革派神学コンパニオン』 ケンブリッジ大学出版局. pp. 44– 45. ISBN 978-1-107-02722-0。

- ^エプスタイン、イシドール(1966年)『ユダヤ教』ペンギンブックス、メリーランド州ボルチモア、103頁。

- ^エドワーズ、マーク(2006年)『プロティノス時代の文化と哲学』ロンドン、イギリス:ダックワース。

- ^ヴィデングレン、ジオ (1977)。Der Manichäismus (ドイツ語)。ダルムシュタット、ドイツ: Wissenschaftliche Buchgesellschaft。63~ 65ページ 。

- ^カバ、アウグスティヌスの。デペック。メリット。 2:28-32ページ。

- ^ヒッポ、アウグスティヌス著『エンキル』100ページ。

- ^バイエル、オズワルド (2008).マルティン・ルターの神学:現代的解釈. Wm. B. Eerdmans Publishing. p. 209. ISBN 978-0-8028-2799-9。

- ^フィリップス、リチャード著『選びと予定とは何か?』ニュージャージー州フィリップスバーグ:P&R出版。

- ^ 「改革派の予定説」リゴニア・ミニストリーズ。 2025年10月4日閲覧。

- ^カルヴァン『キリスト教綱要』3.23.1。

- ^ James, Frank A. III (1998). Peter Martyr Vermigli and Predestination: The Augustinian Inheritance of An Italian Reformer . New York: Clarendon Press. pp. 30, 33. 2018年2月18日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2017年9月8日閲覧。

- ^ベネマ、コルネリス(2002)。ハインリヒ・ブリンガーと予定説の教義。 p. 104.

- ^ニモ、ファーガソン、45ページ。

- ^スーザン・E・シュライナー、「予定説と摂理」『 Ad Fontes. To the Sources: A Primer in Reformed Theology』(プリンストン神学校アードマン継続教育センター所蔵)。Wayback Machineに2015年9月18日アーカイブ。2014年4月27日アクセス。

- ^カルヴァン『キリスト教綱要』1.16.2–3, 8。

- ^ a bカルヴァン『キリスト教綱要』3.21.1。

- ^ a bカルヴァン『キリスト教綱要』3.22.10。

- ^カルヴァン『キリスト教綱要』3.22.7。

- ^カルヴァン『キリスト教綱要』3.21.5。

- ^カルヴァン『キリスト教綱要』3.21.1および3.23.12。

- ^ 「ジョン・カルヴァン:カルヴァンの注釈全集」 www.ccel.org . Christian Classics Ethereal Library . 2023年4月27日閲覧。

- ^ 「改革派の予定説」リゴニア・ミニストリーズ。 2025年10月4日閲覧。

- ^ロバート・L・レイモンド『キリスト教信仰の新しい体系神学』(ナッシュビル、テネシー州:トーマス・ネルソン、1998年)、345ページ。

- ^ 「改革派の予定説」リゴニア・ミニストリーズ。 2025年10月4日閲覧。

- ^ "RCスプロール著「二重の」予定説」www.the-highway.com。2023年4月27日閲覧。

- ^ロバート・L・レイモンド、「キリスト教信仰の新しい体系的神学」(第2版、ナッシュビル、テネシー州:トーマス・ネルソン、1998年)、360ページ。

- ^マッキム、ドナルド・K. (2001). 『改革派信仰入門』 ケンタッキー州ルイビル:ウェストミンスター・ジョン・ノックス出版 pp. 229– 230.

- ^マッキム、ドナルド・K. (2001). 『改革派信仰入門』 ケンタッキー州ルイビル:ウェストミンスター・ジョン・ノックス出版pp. 47– 49.

外部リンク

プロ

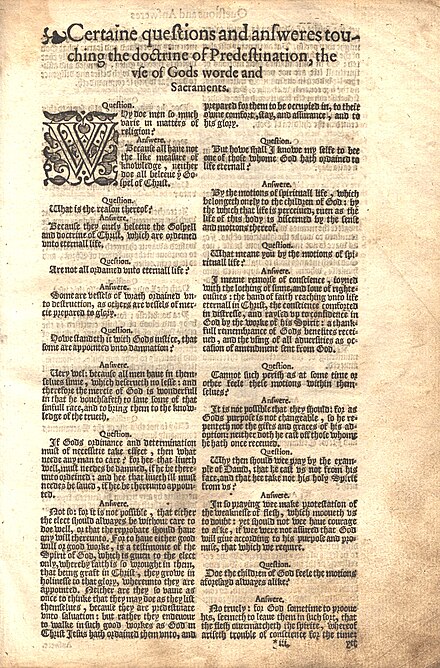

- セオドア・ベザによる予定説に関する簡潔な宣言

- ロレイン・ボットナー著『改革派予定説』

- BBウォーフィールド著『予定説』についての考察

- 神の自由と人間の自由 –アンドリュー・サンドリン著。カルヴァン主義体系における自由意志の説明(すなわち、カルヴァン主義の予定説と宿命論の違い)。

欠点

- 神の先行意志と結果意志:これは有効かつ有用な区別か? A. ハスマン著(告白派ルター派の視点)

- 説教第58回:「予定説について」ジョン・ウェスレー

- 説教第128回:「無償の恵み」ジョン・ウェスレー

- [1]ティム・ステープルズによる予定説批判