アイコン

| シリーズの一部 |

| 東方正教会 |

|---|

| 概要 |

イコン(古代ギリシャ語のεἰκών ( eikṓn ) 「像、類似」に由来)は、東方正教会、東方正教会、カトリック、ルーテル教会の文化における宗教芸術作品、最も一般的には絵画である。[ 1 ]最も一般的な主題は、イエス、マリア、聖人、天使などである。特に1人または2人の主要人物に焦点を当てた肖像画風の画像と関連付けられるが、この用語は、通常は聖書や聖人の生涯からの物語の場面を含む、東方キリスト教によって生み出されたさまざまな芸術媒体の宗教的イメージのほとんどもカバーする。

イコンは、卵テンペラを用いて木製パネルに描かれるのが最も一般的ですが、金属で鋳造したり、石に彫刻したり、布に刺繍したり、モザイク画やフレスコ画で表現したり、紙や金属に印刷したりすることも可能です。西方キリスト教における類似の画像は「イコン」に分類されますが、「イコン的」という言葉は、信仰の対象である静的な画像を表現する際にも用いられます。ギリシャ語では、「イコン絵画」は「書物」と同じ意味の言葉で表され、正教会の文献では英語の「イコン書物」と訳されることが多いです。[ 2 ]

東方正教会の伝統によれば、キリスト教の聖像の制作はキリスト教のごく初期にまで遡り、それ以来途切れることなく続いている。現代の美術史学では、聖像はそれ以前にも存在していたかもしれないが、その伝統は3世紀までしか遡ることができず、初期キリスト教美術から現存する聖像は後の時代のものとは大きく異なることが多いとされている。後の世紀のイコンは5世紀以降の聖像と密接に結びつくことが多いが、現存するものはごくわずかである。 726年から842年にかけてのビザンチン帝国における聖像破壊の際には、広範囲にわたる聖像破壊が起こったが、これによって聖像の適切性に関する問題は永久に解決された。それ以降、イコンは様式と主題において西方教会のイコンよりもはるかに大きな連続性を維持してきた。同時に、変化と発展もあった。

歴史

アイコンの出現

1世紀の原始キリスト教の起源

キリスト教以前の宗教は、芸術作品を制作し、使用していました。[ 4 ]様々な神々の彫像や絵画が日常的に崇拝され、崇敬されていました。キリスト教徒がいつからこのような活動を始めたのかは不明です。8世紀に遡るキリスト教の伝承では、福音記者ルカが最初のイコン画家であるとされていますが、これは歴史的事実を反映していない可能性があります。[ 5 ]初期キリスト教は概して無イコン主義であり、200年頃まで理論と実践の両面で宗教的イメージに反対していたという一般的な仮説は、ポール・コービー・フィニーによる初期キリスト教の文献と遺物の分析(1994年)によって異議を唱えられています。彼の仮説は、この問題に関して初期キリスト教徒に影響を与えた3つの異なる態度の源泉を区別しています。「第一に、人間は神を直接見ることができるという考え方。第二に、人間は神を見ることができないという考え方。そして第三に、人間は神を見ることができるが、見ないようにするのが最善であり、見たものを表現することは厳しく禁じられていたという考え方」。[ 6 ]

これらはそれぞれ、ギリシャおよび近東の異教、古代ギリシャ哲学、そしてユダヤ教の伝統と旧約聖書に由来する。フィニーはこれら3つについて、「全体として、イスラエルの聖像への嫌悪は、ギリシャ哲学の伝統における目に見えない神を否定的に定義することよりも、初期キリスト教にかなり少なからず影響を与えた」と結論付けており、初期キリスト教徒の大半のユダヤ教的背景については、他の多くの伝統的な記述よりも軽視している。[ 6 ]

フィニーは、「200年以前にキリスト教美術が出現しなかった理由は、芸術に対する原理的な嫌悪、超自然主義、反物質主義とは何の関係もない。真実は単純で平凡である。キリスト教徒には土地と資本がなかった。芸術にはその両方が必要だった。土地と資本を獲得し始めるとすぐに、キリスト教徒は独自の芸術形態を試し始めた」と述べている。[ 7 ]

ピラトがキリスト像を作ったという伝説とは別に、4世紀のカイサリアのエウセビオスは著書『教会史』の中で、イエスの「最初の」イコンについてより具体的な言及を行っている。エウセビオスは、エデッサのアブガル王( 西暦50年頃死去)がエルサレムのイエスに手紙を送り、病気を治してほしいと頼んだと記している。このアブガルの物語にはイコンについては触れられていない。シリア語の『アッダイ教義』( 400年頃 ?)に見られる後代の記述では、物語の中でイエスの絵画像が登場する。さらに後代の、6世紀のエヴァグリウス・スコラスティコスの記述では、キリストが濡れた顔に布を押し当てると、その布像がタオルの上に奇跡的に現れたとされている。[ 8 ]さらなる伝説によると、この布は10世紀までエデッサに残っていたが、将軍ヨハネス・クルクアスによってコンスタンティノープルに持ち去られたという。 1204年に十字軍がコンスタンティノープルを略奪した際に行方不明となったが、その時までには多数の複製が作られ、その象徴的なタイプが確立されていた。

4 世紀のキリスト教徒アエリウス・ランプリディウスは、アウグストゥス史の一部を成す『アレクサンデル・セウェルス伝』(xxix)の中で、キリスト教の画像が (異教またはグノーシス主義の文脈で) イコンのように扱われていたことを示す最古の文書による記録を残している。ランプリディウスによると、キリスト教徒ではなかったアレクサンデル・セウェルス皇帝(在位 222-235 ) は、神格化された皇帝の像、祖先の肖像画、キリスト、アポロニウス、オルフェウス、アブラハムの像を崇拝するための自宅の礼拝堂を維持していた。聖エイレネオ( c. 130-202 ) は『異端反駁』 (1:25;6)の中で、グノーシス派のカルポクラテス派を軽蔑して次のように述べている。

彼らはまた、絵画や様々な素材で作られた像を所有している。そして、イエスが彼らの間で暮らしていた時代にピラトがキリスト像を作ったと主張している。彼らはこれらの像を飾り、世界の哲学者たち、すなわちピタゴラス、プラトン、アリストテレスなどの像と並べて飾る。また、異教徒と同じように、これらの像を尊ぶ方法も様々である。

一方、イレナエウスは、一般的な意味でのイコンや肖像画について批判的に語っておらず、特定のグノーシス派宗派のイコンの使用についてのみ語っています。

聖像崇拝に対するもう一つの批判は、非正典の2世紀のヨハネの使徒行伝(一般的にグノーシス主義の著作とみなされている)に見られる。その中で、使徒ヨハネは信奉者の一人が自分の肖像画を描いており、それを崇拝していることに気づく。

ヨハネは寝室に入り、花輪を冠した老人の肖像画と、その前に置かれたランプと祭壇を見た。そして老人を呼び寄せて言った。「リュコメーデスよ、この肖像画のことは一体どういうことだ?ここに描かれているのは、お前の神々の一つなのだろうか?お前はまだ異教徒の暮らしをしているようだ。」

— ヨハネの使徒行伝、27

ヨハネは、その箇所の後半でこう言っています。「しかし、あなたが今したことは幼稚で不完全です。あなたは死者の似姿を描いたのです。」

4世紀初頭、キリスト教会の少なくとも一部の聖職者は依然として聖像に厳しく反対していた。スペインの非エキュメニカルなエルビラ教会会議( 305年頃)において、司教たちは「聖像は礼拝や崇拝の対象とならないように、教会に置いてはならない」と結論付けた。[ 9 ]

サラミスのエピファニオス司教は、エルサレムの司教ヨハネ( 394年頃)に宛てた手紙51の中で、教会の像を破壊した経緯を述べ、そのような像は「私たちの宗教に反する」と他の司教に警告した。[ 10 ]

エウセビオスからフィロストルギウスへのイコン(西暦425年)

エウセビオスは著書『教会史』の中で、イエスとペテロ、パウロの肖像画と思われるものを見たと記しており、ヘルモン山麓のバニアス/パネアスにあるブロンズ像についても触れ、「この像はイエスの像だと人々は言っている」と書いている。[ 11 ]さらに、エウセビオスは、この像には二重の外套を着て腕を伸ばして立っている男性と、懇願するかのように両腕を伸ばして彼の前にひざまずく女性が描かれていたため、地元の人々はこの像を、イエスが長血を患っていた女性を癒したことの記念とみなしていたと述べている(ルカ8:43–48)。

ジョン・フランシス・ウィルソン[ 12 ]は、これが正体が忘れ去られていた異教の青銅像を指している可能性を示唆している。ギリシャ神話の治癒神アスクレピオスを表わすと考える者もいるが、立っている人物とひざまずいて祈る女性の描写は、髭を生やしたハドリアヌス帝(在位 117~138年)が、属州を象徴する女性像に手を伸ばす様子を描いた硬貨の図像と完全に一致する。

コンスタンティア(コンスタンティヌス帝の異母妹)からイエスの肖像を求められたとき、エウセビオスはその要求を拒否し、「一方、キリストが変容する前の人間的な姿を純粋に描くことは、神の戒律を破り、異教の誤りに陥ることです」と答えました。[ 13 ]そのため、ヤロスラフ・ペリカンはエウセビオスを「偶像破壊の父」と呼んでいます。[ 14 ]

313年、コンスタンティヌス1世がローマ帝国におけるキリスト教の公式な寛容を拡大した後、多くの異教徒が改宗しました。ローマ帝国キリスト教化史のこの時期には、異教徒の習慣とは大きく異なるものの、キリスト教の像が信者の間で広く使用されるようになったと考えられます。ロビン・レーン・フォックスは[ 15 ]次のように述べています。 「5世紀初頭には、聖人の私的なイコンが所有されていたことが分かっています。480年から 500年頃には、聖人の聖堂の内部が像や奉納肖像で飾られていたことは確実であり、この習慣はおそらくそれ以前から始まっていたでしょう。」

コンスタンティヌス帝(在位 306~337年)自身がキリスト教に改宗したとみられる当時も、臣民の大多数は依然として異教徒であった。皇帝の神性を崇拝するローマ帝国の信仰は、伝統的な蝋燭の灯火や皇帝の肖像への香の供えを通して表現されていたが、これを抑圧しようとすることは政治的に危険であったため、一時期容認されていた。 [ 16 ] 5世紀にも、帝国の裁判所や市庁舎では、依然としてこのように皇帝の肖像が崇拝されていた。[ 17 ]

425年、アリウス派キリスト教徒とされるフィロストルギウスは、コンスタンティノープルの正教徒が依然としてコンスタンティヌス大帝の像を偶像崇拝していたとして、彼らを偶像崇拝で告発した。ディックスは、これは今日知られているイエスやその使徒、聖人の像を同様に崇拝する最初の現存する記録より1世紀以上も前のことであるが、天と地の王であるキリストの像が地上のローマ皇帝に払われるのと同様の崇敬を払うのは自然な流れのように思われると指摘している。[ 17 ]しかし、正教会、東方カトリック教会、東方ルター派、その他のグループは、異教徒による偶像崇拝とイコン崇拝を明確に区別することを主張している。[ 18 ]

テオドシウスからユスティニアヌスへ

テオドシウス1世の下でキリスト教が唯一認められたローマの国教として採用されてから、キリスト教美術は質や洗練度だけでなく性質も変化し始めた。これはキリスト教徒が初めて国家からの迫害を受けることなく信仰を公然と表現できる自由を得たことと、信仰が社会の貧困層以外に広まったことに大きく起因する。殉教者やその偉業を描いた絵画が登場し始め、初期の作家たちはその生き生きとした効果について論じた。これは少数のキリスト教作家が異教美術で批判した要素の一つ、すなわち人生を模倣する能力である。作家たちは主に異教の美術作品が偽りの神を指し示し偶像崇拝を助長すると批判した。円形の彫像は異教の儀式の主要な芸術的焦点に近すぎるとして避けられ、これは東方キリスト教の歴史を通じて(いくつかの小規模な例外を除いて)続いてきた。

シナイのニルス(430年頃没 )は、ヘリオドロス・シレンティアリウスへの手紙の中で、アンキュラの聖プラトンがキリスト教徒の夢に現れた奇跡を記録している。聖人が認識されたのは、若者がプラトンの肖像画を何度も見ていたためである。このように、肖像との類似性から宗教的な出現を認識することは、神が人間に現れるという異教の敬虔な記述の特徴でもあり、聖人伝における定説でもあった。テッサロニキの聖デメトリオスの幻視を批判的に受けたある人物は、聖人が「より古い」彼の肖像、おそらくはハギオス・デメトリオスに今も残る7世紀のモザイク画に似ていると指摘したようだ。また、あるアフリカ人司教は、デメトリオスという名の若い兵士によってアラブの奴隷状態から救出され、テッサロニキの彼の家へ行くように言われたという。市内の若い兵士のほとんどがデメトリオスという名前であることがわかり、彼は諦めて市内で一番大きな教会に行き、城壁の上にいる自分を救ってくれた人を探した。[ 19 ]

この時期、教会は非宗教的な人物像を一切禁じ始めました。皇帝や寄進者の像は宗教的なものとみなされました。これは大きな効果を発揮し、大多数の人々は宗教的な像と支配階級の像しか目にしなくなりました。「イコン」という言葉は宗教的な像だけでなく、あらゆる像を指していましたが、宗教的な像を表すために別の言葉を使う必要はほとんどありませんでした。

ルカによるマリアの肖像画

写本から描かれたマリア像についての最初の言及は5世紀とされる文脈の中に見られるが、それ以前のカタコンベの壁に描かれた絵画は現代のマリア像に類似している。テオドロス・レクトールは6世紀の著書『教会史』 1:1 [ 20 ]の中で、エウドキア(テオドシウス2世皇帝の妻、 460年没)が、エルサレムからホデゲトリアのイコンと名付けられた「神の母」の像を、テオドシウス2世の父で前皇帝のアルカディウスの娘プルケリアに送ったと述べている。この像は「使徒ルカによって描かれた」と明記されている。

マルゲリータ・グアルドゥッチは、ルカ伝承とされる聖母マリアのオリジナルのイコンは、エウドキアがパレスチナからプルケリアに送ったもので、マリアの頭部のみを描いた大きな円形のイコンであったという伝承を述べている。このイコンがコンスタンティノープルに到着すると、幼子キリストを抱くマリアの非常に大きな長方形のイコンの頭部として組み込まれ、この複合イコンが歴史的にホデゲトリアとして知られるようになった。彼女はさらに、コンスタンティノープル最後のラテン皇帝ボードゥアン2世が1261年にコンスタンティノープルから逃亡した際に、このイコンのオリジナルの円形部分を持ち去ったという伝承も述べている。[ 21 ] [ 22 ]

これはアンジュー朝の所有物となり、彼らはそれをマリアと幼子キリストのより大きな像に挿入させました。この像は現在モンテヴェルジーネのベネディクト会修道院教会の主祭壇の上に安置されています。[ 23 ] [ 22 ]このイコンはその後数世紀にわたって繰り返し塗り直されたため、マリアの顔の元の像がどのようなものであったかを特定することは困難です。グアルドゥッチは、1950年にサンタ・フランチェスカ・ロマーナ教会の古代のマリア像[ 24 ]が、5世紀に作られてローマに運ばれ、現在までローマに残っている元の円形イコンと非常に正確に、しかし逆鏡像であると判定されたと述べています。[ 25 ]

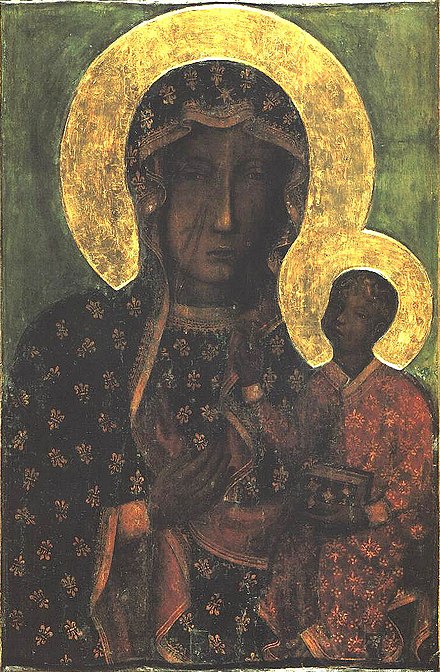

後の伝承では、ルカ作とされる聖母マリアのイコンの数は飛躍的に増加した。[ 26 ]ローマの「サルス・ポプリ・ロマーニ」、ウラジーミルの「聖母マリアの聖母」、アトス山の「イヴェルスカヤの聖母」、チフヴィンの「聖母マリアの聖母」、スモレンスクの「聖母マリアの聖母」、チェンストホヴァの「黒い聖母」などがその例であり、聖トマス山の大聖堂にもイコンがあり、これは福音記者ルカが描き、使徒トマスがインドにもたらした7つのイコンのうちの1つだと考えられている。[ 27 ]エチオピアには少なくともあと7つある。[ 28 ]ビセラ・V・ペンチェヴァは、「[ルカがイコンを描いたという]神話は、イコン破壊論争(8世紀と9世紀、ほとんどの美術史家が考えるよりもずっと後)の際、イコン崇拝の正当性を支持するために創作された」と結論付けている。改革派バプテスト派の牧師ジョン・カーペンターによれば、福音記者ルカが生前に描いた聖母マリアの肖像画の存在を主張することで、イコノドゥールは「使徒的起源と神の承認の証拠を捏造した」という。[ 14 ]

聖像破壊論争の前と最中、新約聖書の時代に聖像が作られたとする説が大幅に増加し、何人かの使徒やマリア自身も聖像(マリアの場合は刺繍も)の芸術家または依頼者として活動していたと信じられました。

偶像破壊時代

キリスト教においては、非常に初期の時代から、偶像とその誤用に対する反対が続いていました。「偶像が教会内で過度の影響力を及ぼす恐れがあるたびに、神学者たちはその力を剥奪しようとしてきた」 [ 29 ] 。 さらに、「4世紀から8世紀の間に、教会内において偶像への反対の証拠が見られなかった世紀はない」[ 30 ] 。しかしながら、偶像に対する民衆の支持は偶像の存続を保証し、偶像を擁護または否定する体系的な弁明、あるいは偶像の教義上の承認または非難はまだ存在していませんでした。

8世紀、ビザンチン帝国は聖像の使用に深刻な異議を唱えました。この頃にはユダヤ教とイスラム教において聖像への反対が強く根付いていたにもかかわらず、東方正教会における聖像破壊運動の推進力をイスラム教徒やユダヤ教徒に帰することは、「同時代の人々によっても、現代の学者によっても、かなり誇張されているように思われる」とされています。[ 31 ]

ビザンチン帝国における画像論争は、宗教教義の歴史において重要な意味を持つものの、ビザンチン帝国史において主要なものとしては捉えられていない。「この論争が当時の最大の問題であったと考える歴史家は少ない」[ 32 ]

聖像破壊の時代は、726年から730年の間にレオ3世皇帝が聖像を禁止したことに始まる。その息子コンスタンティノス5世の治世下、754年にコンスタンティノープル近郊のヒエリアで聖像崇拝を禁じる公会議が開催された。聖像崇拝は後に摂政エイレーネ皇后によって復活し、彼女の下で別の公会議が開催され、前回の聖像破壊公会議の決定を覆し、第7回全地公会議と名付けられた。公会議では、聖像破壊主義、すなわち聖像崇拝は偶像崇拝に当たるとする者すべてを破門した。その後、レオ5世は815年に再び聖像崇拝を禁止した。最終的に、843年のコンスタンティノープル公会議で摂政テオドラ皇后によって聖像崇拝が決定的に復活した。

それ以降、ビザンチン帝国の硬貨の裏面には宗教的なイメージやシンボルが描かれるようになり、高額紙幣には通常キリストの像が、表面には皇帝の頭部が描かれ、国家と神の秩序の絆を強化した。[ 19 ]

アケイロポイエタ

アケイロポイエタ(ἀχειροποίητα、文字通り「手で作られたものではない」)の伝統は、人間の画家によってではなく、奇跡的に出現したとされるイコンに由来する。こうしたイコンはイコンであると同時に強力な聖遺物としても機能し、その画像は当然のことながら、対象物の真の姿を象徴する権威あるものとみなされていた。これは当然のことであり、特に、人間が作ったものを神の何かを体現するものと受け入れることへの抵抗感、つまり人造の「偶像」に対するキリスト教徒の常套句によるものである。生きた対象物から直接描かれたと信じられていたイコンと同様に、アケイロポイエタは、伝統における他のイコンの重要な参考資料として機能した。マンディリオン、あるいはエデッサの像の伝説が発展したのと並んで、ヴェロニカのヴェールの物語も存在する。その名前自体が「真のイコン」あるいは「真の像」を意味し、「偽りの像」への恐れは根強く残っていた。

文体の発展

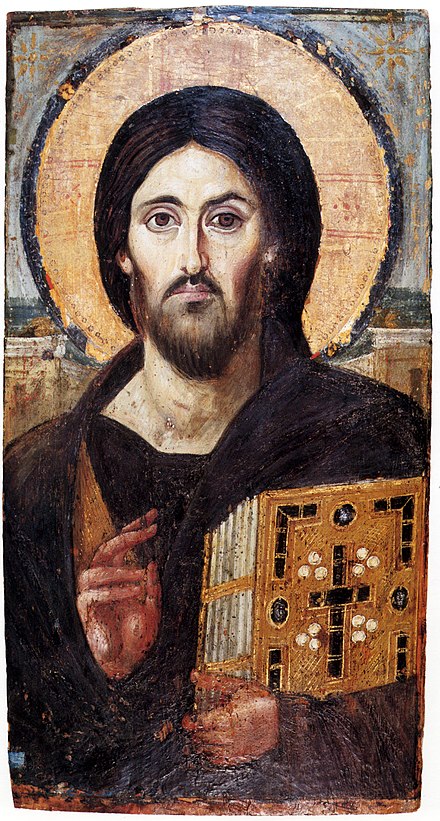

パネルイコンの使用記録は古くからあるものの、エジプトのギリシャ正教会聖カタリナ修道院に保存されている6世紀の少数のイコンを除き、それ以前のものは現存していない。 [ 33 ]ローマにある他のイコンはすべて大幅に塗り重ねられているためである。したがって、キリスト、マリア、そして聖人たちの最も初期の描写に関する現存する証拠は、壁画、モザイク、そしていくつかの彫刻から得られている。[ 34 ]これらは、後世の様式化とは対照的に、写実的な外観をしている。エジプトの ファイユームで発見された蝋(エンカウスティック)で描かれたミイラの肖像画とスタイルは概ね類似しているが、品質ははるかに優れていることが多い。

こうした品々から判断できるように、イエスの最初の描写は肖像画というよりは一般的なもので、一般的にひげのない若者として表現されていた。後にイエスの姿として標準化される長髪ひげを生やした顔の初期の例が現れるまでには、しばらく時間がかかった。そうした顔が現れ始めたときも、まだバリエーションがあった。ヒッポのアウグスティヌス(354-430)[ 35 ]は、イエスやマリアの容姿を知る者は誰もいなかったと言っている。しかし、アウグスティヌスは聖地に住んでいなかったため、現地の人々や口承による伝統に精通していなかった。徐々に、イエスの絵画は肖像画の特徴を帯びていった。

当時、イエスの描写法はまだ統一されておらず、最も一般的だった二つのイコンのどちらが好まれるかについて議論がありました。一つ目、つまり「セム的」なイコンは、短く縮れた髪のイエスを描いていました。もう一つは、髭を生やし、髪を真ん中で分けたイエスで、ゼウス神を描いたものです。テオドロス・レクターは[ 36 ]、二つのイコンのうち、短く縮れた髪のイエスの方が「より本物らしい」と述べています。この主張を裏付けるために、彼はダマスコのヨハネが抜粋した逸話を紹介しています。それは、イエスの像を描くよう依頼された異教徒が「セム的」なイコンではなく「ゼウス的」なイコンを用いたところ、罰として両手が萎縮したというものです。

キリスト教の聖像は徐々に発展したが、崇拝の対象、奇跡を起こすものとして、教会全体(単に民衆や地域的なものではなく)に本格的に受け入れられるようになったのは6世紀頃と推定できる。ハンス・ベルティングは[ 37 ]、「教会が宗教的な聖像を用いていたという話が初めて耳にされる」と記している。「6世紀後半になると、聖像は直接的な崇拝の対象となり、中には奇跡を起こしたとされるものもある」と記している。[ 38 ]キリル・マンゴーは[ 39 ] 、 「ユスティニアヌス帝の治世以降、聖像は民衆の信仰においてますます大きな役割を果たすようになり、聖像にまつわる奇跡物語が数多く語られるようになった。中には、私たちの目にはかなり衝撃的なものもある」と記している。しかし、エウセビオスとエイレナイオスによる初期の記述は、2世紀という早い時期に聖像への崇拝と、聖像に関連する奇跡の報告があったことを示している。

象徴主義

東方正教会や初期中世西洋のイコンには、芸術的自由の余地がほとんどありません。図像内のほぼすべてが象徴的な側面を持っています。キリスト、聖人、天使は皆、後光を受けています。天使(そしてしばしば洗礼者ヨハネ)は使者であるため、翼を持っています。人物像は一貫した顔立ちをしており、それぞれに固有の属性を持ち、いくつかの慣習的なポーズをとります。大天使は細い杖を持ち、時には鏡を持つこともあります。

色彩もまた重要な役割を果たします。金色は天の輝き、赤は神の生命を象徴します。青は人間の生命の色、白は神の創造されない光であり、キリストの復活と変容にのみ用いられます。イエスとマリアのイコンでは、イエスは赤い下着に青い上着(神が人間になったことを表す)を、マリアは青い下着に赤い上着(神から賜物を与えられた人間を表す)を身に着けており、このように神格化の教義がイコンによって伝えられています。文字もまた象徴です。ほとんどのイコンには、描かれている人物や出来事の名前を示す書道的なテキストが組み込まれています。これもまた、しばしば様式化された形で表現されます。

パラジウムと奇跡

視覚的描写以外の目的で用いられたイコンの歴史的伝統としては、パラディウム(守護神像)、パラディウム(古典古代)、アケイロポイエタ、そして民俗宗教と関連する様々な「民俗」伝統が挙げられる。これらの様々な形態のうち、最も古い伝統はキリスト教時代以前の古代ギリシャにまで遡る。様々な「民俗」伝統は記録が乏しく、起源が不明瞭な地方の民話と結び付けられていることが多い。

英語では、1600年頃から「パラディウム」という言葉は、保護や安全をもたらすと信じられているもの、特にキリスト教の文脈では、軍事的な文脈において都市全体、民族、国家を守る役割を果たすと信じられていた聖遺物や象徴を指す比喩的な意味で使われてきました。このような信仰は、ビザンチン帝国のユスティニアヌス1世の治世後に東方教会で顕著になり、後に西方教会にも広まりました。パラディウムは包囲された都市の城壁の周囲に並べられ、時には戦場に持ち込まれることもありました。[ 41 ]

東方正教会の教え

東方正教会におけるイコンの起源に関する見解は、世俗学者の多くや現代のローマ・カトリック教会の一部の見解とは概して大きく異なっています。「正教会は、聖像はキリスト教の創世以来存在していたと主張し、教えている」とレオニード・ウスペンスキーは記しています。[ 42 ]非正教会の著述家が伝説とみなす記述も、東方正教会では教会の伝統の一部であるため、歴史として受け入れられています。例えば、「手で作られたのではないイコン」という奇跡的な出来事や、ノヴゴロドの「しるしの神の母」の涙と感動といった記述は、事実として受け入れられています。「教会の伝統は、例えば、救世主の生前にイコン(『手で作られたのではないイコン』)が存在したこと、そして救世主の直後に聖母マリアのイコンが存在したことを伝えています。」[ 43 ]

東方正教会はさらに、「イコンの重要性に対する明確な理解」は教会の創立当初から存在し、その重要性の説明は時代とともに発展してきたものの、決して変わることはないと教えています。これは、イコン絵画が受肉神学(キリストは神のイコンである)に根ざしているためです。この神学は、教会内で最初の7つの公会議の期間に明確化されましたが、その後も変わることはありませんでした。イコンはまた、キリスト教世界の歴史の大部分において、読み書きのできない信者を啓蒙するための道具としても機能しました。つまり、イコンは絵画における言葉であり、救済の歴史と、それが具体的な人物に現れたことを表しています。正教会では、「イコンは常に目に見える福音、すなわち受肉したロゴスである神が人間に与えた偉大なものの証として理解されてきた」のです。[ 44 ] 860年の公会議では、「音節で書かれた言葉で発せられるものはすべて、色彩の言語でも宣言される」と述べられました。[ 45 ]

東方正教会は、聖書におけるイメージやイコンの最初の例を、創世記1章26-27節における、神自身のイメージ(七十人訳聖書ではギリシャ語のエイコナ)に人間が創造されたこととしている。 [ 46 ]出エジプト記では、神は当初イスラエル人にいかなる彫像も作らないように命じた。しかし、その後まもなく、神はケルビムやそれに類似する存在の像を、彫像やタペストリーの織り物として作るように指示した。後に、ソロモンが第一神殿を建設した際、彼はさらに多くのそのようなイメージを取り入れた。[ 47 ]東方正教会は、これらは天の存在を描いた目に見える像であり、ケルビムの場合は、間接的に神の箱の上の存在を示すために使われたという点で、イコンに該当すると信じている。[ 48 ]

民数記[ 49 ]には、神がモーセに青銅の蛇ネフシュタンを作り、それを掲げるように命じたと記されています。その蛇を見ると、蛇に噛まれた傷が癒されるからです。ヨハネによる福音書3章では、イエスは同じ蛇に言及し、自分も蛇と同じように掲げられなければならないと言っています。ダマスコのヨハネもまた、青銅の蛇を偶像とみなしていました。さらに、イエス・キリストご自身もコロサイ人への手紙1章15節[ 50 ]で「見えない神の像」と呼ばれており、ある意味では偶像です。人間も神の像に似せて造られているように、人間も生きた偶像とみなされ、正教会の祈祷では描かれた偶像と共に 「香を焚かれる」のです。

ダマスコのヨハネによれば、イコンを破壊しようとする者は「キリスト、神の聖母、そして聖人たちの敵であり、悪魔とその悪霊の擁護者である」とされています。これは、イコンの背後にある神学が、イエスの人間性と神性を説く受肉神学と密接に結びついているためです。そのため、イコンへの攻撃は、エキュメニカル公会議で明らかにされたイエスの受肉そのものを弱体化、あるいは攻撃する効果を持つことが多いのです。

カイサリアのバシレイオスは著書『聖霊について』の中で、「像に捧げられた名誉は原型へと移る」と述べています。彼はまた、この概念を次のように説明しています。「もし私がシーザーの像を指して『それは誰ですか?』と尋ねたとしたら、あなたは『シーザーです』と答えるのが正しいでしょう。そう言うとき、石そのものがシーザーであるという意味ではなく、像に与えられた名と名誉が、原型、原型であるシーザー自身へと移るのです。」[ 51 ]

これがイコンへのアプローチである。東方正教会の見解では、イエスのイコンにキスをすることは、イコンの実体を構成する単なる木や塗料ではなく、イエス自身への愛を示すことである。イコンをその原型から完全に切り離したものとして崇拝することは、第7回全地公会議によって明確に禁じられている。[ 44 ]

イコンは、多くの場合、ろうそくや芯のついた油の入った瓶で照らされます。(ろうそくには蜜蝋、オイルランプにはオリーブオイルが好まれます。これらは非常にきれいに燃えるからですが、他の素材が使われることもあります。)ランプやろうそくで宗教的な像を照らす習慣は、キリスト教以前から続いています。

レス・バンディ神父によると、「エキュメニカル公会議のイコンに関する教義的布告は、実際には、立体像を含むすべての宗教的像に言及している。聖ウラジーミル神学校の保守的な教義学教授セルギオス・ヴェルホフスコイは、像を非正統的である、あるいは教会法上絵画より劣ると主張する者を異端として公然と非難している。」[ 52 ]歴史的に、正教会は常に像の崇拝を承認してきた。例えば、セルビアのソコリツァ修道院の聖母像[ 53 ] 、聖ニル・ストルベンスキーの信仰像[ 54 ] 、聖パラスケヴァの像[ 55 ]などである。

- 個人の家にあるような、かなり精巧な東方正教会のイコンコーナー

- 1862年、悲しむすべての人々の喜びを描いた貴重なロシアのイコン

- 感情的な主題をやや公平に扱い、王座や物質世界の他の細部に細心の注意を払っていることが、中世シチリアの巨匠によるこのイタリア・ビザンチン様式の作品を、コンスタンティノープルの帝国のイコン画家による作品と区別するものである。

地域別のイコン画の伝統

ビザンチン帝国

コンスタンティノープルを主要都市とするビザンチン帝国で発達したイコン絵画の伝統のうち、11 世紀のイコンはわずかしか残っておらず、それ以前のものは存在しません。これは、イコノクラスム改革で多くのイコンが破壊または失われたこと、1204 年の第 4 回十字軍の際にヴェネツィア共和国が略奪したこと、そして最終的には1453 年のコンスタンティノープル陥落のためです。

イコン崇拝がビザンツ世界で広まったのは、コムネノス朝時代(1081~1185年)になってからである。これは、モザイク、象牙、エナメルといった高価な素材が不足していたことに加え、教会の慣習としてイコノスタシス(イコンのための特別なスクリーン)が導入されたことが一因であった。当時の様式は厳格で、神聖で、遠く離れたような印象を与えた。

コムネノス朝後期には、この厳格さは和らぎ、かつては避けられていた感情がイコン画に取り入れられるようになりました。この変化を象徴する主要な作品としては、ダフニ修道院の壁画( 1100年頃)やスコピエ近郊の聖パンテレイモン教会(1164年)などが挙げられます。「ウラジーミルの聖母」( 1115年頃)は、おそらく精神性と感情へと向かう新たな潮流を最もよく表す例でしょう。

イコンにおける感情主義的傾向は、 1261年に始まったパレオロゴス時代においても継続しました。パレオロゴス美術は、コーラ教会のモザイク画のような作品において頂点に達しました。14世紀後半には、パレオロゴス時代の聖人たちは誇張された様式で描かれ、非常に細身で、歪んだ姿勢で描かれました。これはパレオロゴス・マニエリスムとして知られる様式で、オクリッドの「受胎告知」はその優れた例です。

1453年以降、ビザンチン様式の伝統は、以前からその宗教と文化の影響を受けていた地域、すなわちバルカン半島、ロシア、その他のスラヴ諸国、コーカサス地方のジョージアとアルメニア、そしてイスラム世界の東方正教会の少数派の間で継承されました。ギリシャ語圏では、 17世紀半ばまでヴェネツィアの支配下にあったクレタ島が、クレタ派の拠点として、多くのイコン絵画の重要な中心地となり、ヨーロッパに多くのイコン絵画を輸出しました。

クレタ島

クレタ島は1204年からヴェネツィアの支配下に入り、芸術の中心地として繁栄し、やがて西洋流の画家組合である聖ルカ組合( Scuola di San Luca)が設立された。クレタ島の絵画は、ヴェネツィア領内のカトリック教徒と東方正教会の両方から多大な支援を受けた。輸送の容易さからクレタ島の画家たちは板絵を専門とし、様々なパトロンの好みに合うよう多くの様式で制作する能力を養った。クレタ島で名声を確立した後ヴェネツィアに移ったエル・グレコは、同流派の最も有名な芸術家であり、作品の中でビザンチン様式を多く用い続けた。1669年、かつて少なくとも120人の画家を誇っていたクレタ島のイラクリオン市は、トルコの手に落ちた。それ以降、ギリシャのイコン画は衰退し、20世紀にフォティス・コントグルーなどの芸術改革者によって復興が試みられ、初期のスタイルへの回帰が強調された。

ロシア

ロシアのイコンは典型的には木に描かれた絵画で、小さいものが多いですが、教会や修道院ではテーブルトップほどの大きさのものもあります。ロシアの多くの宗教施設では、壁の「赤い」隅(イコンコーナー参照)にイコンが掛けられています。イコンには豊かな歴史と精緻な宗教的象徴が結びついています。ロシアの教会では、身廊と聖域は通常、イコンの壁であるイコノスタシスによって仕切られています。

イコンの使用と制作は、 988年に東ローマ帝国(ビザンチン帝国)から正教に改宗したキエフ・ルーシに伝わりました。一般的に、これらのイコンは、慣習的に神聖な様式と公式に厳密に従っており、その中にはコンスタンティノープルに起源を持つものもありました。時が経つにつれ、ロシア人、特にアンドレイ・ルブリョフとディオニシウスは、イコンの様式とスタイルの語彙を他のどの国にも見られないほどに広げました。西ヨーロッパの宗教芸術に見られるような個人的、即興的、そして創造的な伝統は、17世紀以前のロシアにはほとんど見られませんでした。この時代、シモン・ウシャコフの絵画は、プロテスタント系だけでなくカトリック系ヨーロッパの宗教画や版画から強い影響を受けました。

17世紀半ば、モスクワ総主教ニコンが導入した典礼と慣習の変更は、ロシア正教会の分裂を招きました。迫害された「古儀式派」または「古儀式派」と呼ばれる伝統主義者たちは、イコンの伝統的な様式化を継承しましたが、国教会は慣習を改変しました。この頃から、イコンは伝統的な様式化と非写実主義の様式だけでなく、ロシア様式と西欧写実主義が融合した様式、そして当時のカトリックの宗教美術によく似た西欧様式で描かれるようになりました。ストロガノフ派とネヴィヤンスクのイコンは、ロシアのイコン画における最後の重要な流派の一つに数えられます。

- キリスト像(1410年代、アンドレイ・ルブリョフ作)

ルーマニア

ルーマニアでは、ガラスの背後に反転した絵を描き、額縁に収めるイコン画が19世紀に一般的で、現在も製作されています。この技法は「逆ガラス絵付け」として知られています。「トランシルヴァニア地方では、モルダヴィア、ワラキア、アトス山から輸入された高価なパネル絵のイコン画が、地元で生産されたガラス絵の小さなイコン画に徐々に取って代わられました。ガラス絵のイコン画ははるかに安価で、トランシルヴァニアの農民にも容易に入手できました。」[ 56 ]

セルビア

セルビアにおけるイコンに関する最古の歴史的記録は、ネマニッチ王朝時代に遡ります。セルビアのイコンの著名な流派の一つは、17世紀から19世紀にかけてコトル湾で活動していました。 [ 57 ]

「三本の手を持つ聖母」を意味するトロジェルチツァは、セルビア正教会の最も重要なイコンであり、アトス山の主要なイコンです。

ウクライナ

キエフ・ルーシの時代、ウクライナ各地でビザンチン様式に影響を受け、土着のイコン画の流派が発達した。ガリツィア・ヴォルィーニの台頭とともに、キエフのイコン画の影響を受けた流派もこの地域で生まれた。ガリツィア・ヴォルィーニのイコン画の影響はカルパティア山脈を越えて広がり、現在のスロバキアのプレショフにまで及んだ。一部のイコンは修道士によって描かれたが、ほとんどはプロの芸術家によって制作された。16世紀には、リヴィウがウクライナの絵画の中心地となり、次の世紀半ばには、正教会の芸術家が市の画家組合で重要な地位を占めるようになった。当時のこの地域の著名なイコン画家には、写実主義への強い傾向を示したイヴァン・ルトコヴィチがいた。

17世紀初頭から、中央および東部ウクライナでは、教会と台頭するコサック階級の両方から支援を受けて、イコン画が復興した。以前の時代のイコンで一般的だった厳格なビザンチン様式は、より表現力豊かなウクライナ・バロック様式に取って代わられた。コサック・ヘトマン国で制作されたイコンの中には、宗教的人物だけでなく、ヘトマンなどの市民の支配者やその家族を描いたものもあった。18世紀末までに、イコンは徐々に聖書のモチーフを描くように進化し、ヴォロディミル・ボロヴィコフスキーの作品にそれが表れている。ウクライナでは、この芸術形態が20世紀初頭にミハイロ・ボイチュク流派の影響を受けて新たな復興を遂げた。ボイチュクのスタイルは、ウクライナ系移民で活躍していた多くの画家にも影響を与えた。[ 58 ]

エジプトとエチオピア

アレクサンドリアのコプト正教会と東方正教会にも、独特の生きたイコン画の伝統があります。コプトのイコンは、ファイユームのミイラ肖像画に代表されるように、エジプト後期古代のヘレニズム美術に起源を持ちます。4世紀以降、教会は信仰の真正な表現を反映するために、壁画やイコンを制作しました。

アレッポ

アレッポ派は、司祭ユスフ・アル・ムサウィール(画家ジョセフとしても知られる)によって創設され、少なくとも1645年[ 60 ]から1777年[ 61 ]まで当時オスマン帝国の一部であったアレッポで活動していたイコン画の流派である。

西洋キリスト教

西洋キリスト教では「イコン」という言葉は一般的には使われませんが、ビザンチン美術を模倣した宗教美術作品が数多く存在し、構図や描写においても同様に伝統的です。13世紀までは、聖像のイコン風の描写は東洋の様式に倣っていましたが、この初期の時代から現存するものはごくわずかです。イタリアの例は、イタリア・ビザンチン様式として知られています。

13世紀以降、西洋の伝統は徐々に芸術家に、より柔軟な表現と、人物描写へのより写実的なアプローチを認めるようになりました。熟練した芸術家の数がはるかに少なかったため、西洋における板絵という意味での芸術作品の数ははるかに少なく、多くの西洋の環境では、祭壇画として、あるいは家庭の居間に置かれた一枚のディプティク(二連祭壇画)が、正教会の「イコンコーナー」に典型的に見られる大規模なコレクションの代わりになっていたと考えられます。

絵画作品の生産が東洋の水準に近づき始めたのは15世紀になってからで、クレタ派からの大量生産の輸入品がそれを補った。この世紀には、西洋におけるイコン風の肖像画の使用が飛躍的に増加した。これは、主に木版画で、紙に印刷した巨匠の版画が大量に制作された(ただし現存するものはほとんどない)ことによる。それらは主に教会で手彩色され販売され、最も小さなサイズ(高さわずか1インチのものが多い)は農民にも購入可能で、壁に接着剤やピンで固定することができた。

宗教改革の時代には、ルター派と改革派の伝統が出現した。ルター派は聖像の使用を含む宗教芸術を好んだ(ルター派芸術参照)。一方、改革派(カルヴァン派)は一般的に聖像破壊的であった。[ 62 ]現在、聖像は「ルター派の典礼において重要な役割を果たしている」。[ 63 ]ルター派の祈祷書『すべての聖人のために』には、いくつかの聖像が描かれている。[ 64 ]

- スウェーデン、ウメオ市ルーテル教会のキリスト像

- ブルガリア人アーティスト、ゲオルギ・「チャパ」・チャプカノフによる、聖ニコラスの現代的な金属製イコン。この描写は、伝統的な正教会のイコンとは根本的に異なっています。フォークランド諸島、スタンリー、ギルバート・ハウス。

カトリックの見解

カトリック教会は、聖像に関する第7回全地公会議の教令を受け入れました。しかしながら、カトリック教会の聖像に対する姿勢は正教会のそれとは若干異なります。グレゴリウス1世に倣い、カトリック教会は聖像を「貧者の聖書」、つまり読み書きのできない人々も学ぶことができる「ビブリア・パウペルム」として重視しています。[ 65 ] [ 66 ]

しかし、カトリック教徒も聖像崇拝に関しては正教会と同じ見解を持ち、聖像に近づく際には必ず敬意を払うべきだと信じています。カトリック教徒は、平面の木製パネルとキャンバスに張られた絵画の両方を用いますが、伝統的に立体的な彫像も好んで用いてきました。一方、東方では彫像はあまり用いられていません。

ルター派の見解

ルター派の伝統において、「イコンの役割は教会の神学的教えを表現し、そのような教えを思い出させるために使われる」とされています。イコンは、ルター派の家庭の祭壇に置かれ、心を神に向けさせることが多いです。[ 63 ]

1993年7月にヘルシンキで開催されたルーテル教会と正教会の合同委員会第7回総会で発表されたルーテル教会と正教会の共同声明は、キリストの性質と偶像崇拝に関する エキュメニカル評議会の決定を再確認した。

7. ルーテル派および正教会員として、私たちはエキュメニカル公会議の教えが私たちの教会にとって権威あるものであると断言します。エキュメニカル公会議は、神の救い、照らし/義と栄光を与える行為に関する、分裂していない教会の教えの完全性を維持し、キリストにおける神の救いの働きを破壊する異端を拒絶します。しかしながら、正教会とルーテル派は異なる歴史を持っています。ルーテル派は、フィリオクエが追加されたニカエーノ・コンスタンティノープル信条を受け継いでいます。787年の第7回エキュメニカル公会議、第2ニカイア公会議は、聖像破壊を拒否し、教会における聖像崇拝を復活させましたが、宗教改革によって受け継がれた伝統には含まれていませんでした。しかし、ルーテル派は16世紀の聖像破壊を拒否し、三位一体の神のみに捧げられる礼拝と他のすべての崇拝形式との区別を確認しました(CA 21)。歴史研究を通じて、この公会議はより広く知られるようになりました。しかしながら、ルター派にとって、正教会にとってと同じ重要性を持つわけではありません。しかし、ルター派と正教会は、第二ニカイア公会議が以前の公会議のキリスト論的教えを確証し、信者の生活における偶像(イコン)の役割を明示することで、永遠の神の言葉の受肉の現実を再確認しているという点で一致しています。第二ニカイア公会議は次のように述べています。「キリスト、神の母マリア、そして聖人たちが頻繁に見られるほど、それらを見る人々は、模範となる人々を思い出し、慕い、これらのイコンに挨拶と敬意を表する賛辞を捧げるようになります。確かに、これは私たちの信仰に則った完全な崇拝ではありません。それは神性のみに捧げられるべきものですが、尊ばれ、命を与える十字架の姿、そして福音書やその他の聖なる物に捧げられる崇拝に似ています。」(第二ニカイア公会議の定義)[ 67 ]

参照

注記

- ^クーパー、ジョーダン(2015年8月27日)『大いなる分裂:ルター派による改革派神学の評価』ウィプフ・アンド・ストック出版社、101ページ。ISBN 978-1-4982-2423-9。

- ^ 「アイコンは「書かれた」ものではない」「 .正教の歴史. 2010年6月8日.

- ^ Bogomolets O. Radomysl Castle-Museum on the Royal Road Via Regia". キエフ、2013年ISBN 978-617-7031-15-3

- ^ニコルズ、エイダン(2007). 『Redeeming Beauty: Soundings in Sacral Aesthetics』 . アッシュゲート神学・想像力・芸術研究. アルダーショット: アッシュゲート. p. 84. ISBN 9780754658955. 2020年5月31日閲覧– Googleブックス経由。...

古代の宗教芸術は、まったく無意識のうちに、キリスト教以前のアイコンを生み出したと言える。

- ^ミケーレ・バッシ、『福音伝道者』。 Storia delle immagini sacre attribuite a san Luca (ピサ: ギセム、1998)。

- ^ a bフィニー、viii–xii、viii、xi 引用

- ^フィニー、108

- ^ヴェロニカと彼女の布、キュリルク、エワ、バジル・ブラックウェル、ケンブリッジ、1991年

- ^ 「The Gentle Exit » Council of Elvira」 Conorpdowling.com . 2018年11月6日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2012年12月10日閲覧。

- ^「教父:手紙51(ジェローム)」www.newadvent.org。

- ^エウセビオス『教会史』 7:18

- ^ジョン・フランシス・ウィルソン:フィリピ・カイサリア: パンの失われた都市バニアスI.B.タウリス、ロンドン、2004 年。

- ^デイヴィッド・M・グウィン「偶像破壊からアリウス主義へ:偶像破壊論争におけるキリスト教伝統の構築」[ギリシャ・ローマ・ビザンチン研究47(2007)225-251]、227頁。

- ^ a b 「イコンに関して東方正教会の弁護者に答える」福音同盟。

- ^フォックス『異教徒とキリスト教徒』アルフレッド・A・クノップフ、ニューヨーク、1989年。

- ^ BDEhrman (2024年8月27日). 「コンスタンティヌス皇帝の改宗」 .バート・アーマン・ブログ. 2025年4月28日閲覧。

- ^ a bディックス、ドム・グレゴリー(1945年)『典礼の形』ニューヨーク:シーベリー・プレス、 pp.413-414。

- ^「聖像崇拝は偶像崇拝か?クレデンダ議題への応答」。

- ^ a bロビン・コーマック「金字塔:ビザンチン社会とその象徴」1985年、ジョージ・フィリップ、ロンドン、ISBN 0-540-01085-5

- ^ニケフォラス・カリストゥス・クサントプロスによる抜粋。この一節は後世に挿入されたと考える者もいる。

- ^ 「写真」 . www.avellinomagazine.it . 2020年8月8日閲覧。

- ^ a b「写真」 . www.mariadinazareth.it . 2020年8月8日閲覧。

- ^ 「写真」 . www.avellinomagazine.it . 2020年8月8日閲覧。

- ^ “STblogs.org” . 2016年3月3日時点のオリジナルよりアーカイブ。2009年5月7日閲覧。

- ^マルゲリータ・グアルドゥッチ『ローマ教会の優位性』(サンフランシスコ:イグナティウス・プレス、1991年)93-101ページ。

- ^ジェームズ・ホール『イタリア美術における思想とイメージの歴史』 p. 111、1983年、ジョン・マレー、ロンドン、 ISBN 0-7195-3971-4

- ^ H. ホステン神父は著書『古代史』の中で、「この丘の絵はインドで最も古いものの一つであり、したがって最も尊ばれるキリスト教絵画の一つである」と述べています。

- ^コーマック、ロビン(1997年)『魂を描く:イコン、デスマスク、シュラウド』Reaktion Books、ロンドン、46頁。

- ^ベルティング『肖像と存在感』シカゴおよびロンドン、1994年。

- ^エルンスト・キッツィンガー『偶像破壊以前の時代のイメージ崇拝』ダンバートン・オークス、1954年、ペリカン、ヤロスラフ著『東方キリスト教の精神600–1700』シカゴ大学出版、1974年より引用。

- ^ペリカン『東方キリスト教の精神』

- ^パトリシア・カーリン・ヘイター著『オックスフォード・ビザンチウムの歴史』オックスフォード大学出版局、2002年。

- ^ G Schiller (1971)、『キリスト教美術の図像学』第1巻(ドイツ語から英語への翻訳)、ロンドン:Lund Humphries、 ISBN 0-85331-270-2

- ^ ( Beckwith 1979、pp. 80–95) これらすべてに加えて、他の場所で描かれたいくつかの絵画も網羅しています。

- ^三位一体論8:4–5.

- ^教会歴史1:15。

- ^ベルティング『肖像と存在感』シカゴ大学出版局、1994年。

- ^カーリン・ヘイター、パトリシア(2002年)『オックスフォード・ビザンツ史』オックスフォード大学出版局。

- ^マンゴー、キリル(1986年)『ビザンチン帝国の美術』312-1453ページ、トロント大学出版局。

- ^ OED、「パラジウム、2」、最初の使用記録は1600年

- ^キッツィンガー、109-112

- ^レオニード・ウスペンスキー『イコンの神学』聖ウラジミール神学校出版局、1978年。

- ^『私たちが信じるこれらの真理』、セント・ティコン神学校出版局、1986年。

- ^ a bスコウテリス、コンスタンティンB.(1984)。「『決して神としてではない』:イコンとその崇拝」ソボルノスト6 : 6-18 、正教研究機関経由。

- ^マンシ16世。 40D。 Evdokimov、 L'Orthodoxie (Neuchâtel 1965)、p.222.

- ^創世記 1:26–27

- ^ 「出エジプト記20章 ギルの解説」 bibleapps.com . 2025年4月28日閲覧。

- ^ 「正教におけるイコン:よくある質問と回答」 . ወንጌል ለሁሉም Gospel For All . 2009年12月17日. 2025年4月28日閲覧。

- ^民数記 21:4–9

- ^コロサイ 1:15

- ^参照: Price, SRF (1986). Rituals and Power: The Roman Imperial Cult in Asia Minor (illustrated reprint ed.). Cambridge University Press . pp. 204– 205.プライスは聖バシレイオスの説教第24節を次のように言い換えている。「広場に王の像を見たからといって、そこに王が二人いるとは思わない」。像への崇拝は、その原型への崇拝である。同様の類推は、ローマ皇帝崇拝に用いられた像にも暗示されている。しかし、福音書にはそのような記述はない。

- ^ Bundy, Fr. Les (2017-02-06). 「正教会の彫像?」catalog.obitel-minsk.com .

- ^ 「ソコリツァ修道院」www.kosovo.net . 2024年7月30日閲覧。

- ^ 「ニル・ストルベンスキー」 .イコンとその解釈. 2014年2月24日. 2024年7月30日閲覧。

- ^ Limited、Alamy。「聖パラスケヴァ・ピャトニツァ 17世紀。ノヴゴロド州。古代ロシアで人気。旅人の守護神。木彫りのテンペラ、金箔、レフカスのストックフォト - Alamy」www.alamy.com。2024年7月30日閲覧。

{{cite web}}:|last=一般的な名前があります(ヘルプ) - ^ Dancu、Juliana、Dumitru Dancu、ガラス上のルーマニアのアイコン、ウェイン州立大学出版局、1982 年。

- ^ “[Projekat Rastko - Boka] Ikone bokokotorske skole” . www.rastko.rs 。2020年5月10日に取得。

- ^ 「Icon」 .ウクライナ百科事典. 2025年7月16日閲覧。

- ^ 四十殉教者の大聖堂:最後の審判のフレスコ画(レンセラーデジタルコレクション)。

- ^ウィリアム・リストー編 (2008). 『エジプトの聖パウロ修道院にある隠者パウロの洞窟教会』イェール大学出版局. p. 267. ISBN 9780300118476。

- ^イメルゼール、マット(2005年)「ホムスのマル・エリアン教会の壁画:19世紀パレスチナの巨匠による『修復プロジェクト』」『イースタン・クリスチャン・アート』2 :157. doi : 10.2143/ECA.2.0.2004557 .

- ^ランポート、マーク・A.(2017年8月31日)『マルティン・ルターと宗教改革百科事典』ロウマン&リトルフィールド出版社、138ページ。ISBN 9781442271593ルター派は宗教改革以前の教会で礼拝を続け、内装にはほとんど手を加えなかった。

ドイツでは今日でも、カトリック教会よりもルター派教会に古代の聖母マリアの祭壇画が多く見られるとさえ言われている。このように、ドイツとスカンジナビアでは中世の美術品や建築物が数多く残されている。ジョセフ・レオ・コーナーは、ルター派が古代使徒教会の伝統に自らを見出し、像の使用を擁護すると同時に改革しようとしたと指摘している。「空虚で白塗りの教会は、完全に霊的な崇拝を宣言しており、秘跡におけるキリストの真の臨在というルターの教義とは相容れないものであった」(コーナー 2004, 58)。実際、16世紀には、聖像破壊に対する最も強い反対はカトリック教徒ではなく、ルター派がカルヴァン派に反対したこともあった。「黒人のカルヴァン派よ、我々の絵画を破壊し、十字架を切り刻むことを許したのか。我々は、お前たちとお前たちのカルヴァン派の司祭たちを叩き潰してやる」(Koerner 2004, 58)。ルター派教会では芸術作品が展示され続け、聖堂には堂々とした大きな十字架が置かれることが多かった。これはルターの『十字架の神学』を明確に示唆している。…対照的に、改革派(カルヴァン派)教会は著しく異なっている。通常、装飾がなく、美的魅力に欠け、絵画、彫刻、華麗な祭壇画はほとんど見られず、ろうそくもほとんど、あるいは全くない。十字架や十字架もほとんど見られない。

- ^ a b「ルーテル派の典礼生活におけるイメージ」『オール・ザ・ハウスホールド』2022年7月27日。 2025年6月13日閲覧。

- ^ Schumacher, Frederick J. (2014年1月30日). 「ルーテル教徒がイコンの読み書きを学ぶ」 . Let's Talk . 2025年6月13日閲覧。

- ^ "ArtWay.eu" . www.artway.eu . 2022年8月25日閲覧。

- ^ Karen (2010年5月12日). 「Biblia Pauperum」 .説教壇のフクロウ. 2022年8月25日閲覧。

- ^ 「エキュメニカル評議会と教会の権威(ルーテル派・正教会対話声明、1993年)」(PDF)。ルーテル世界連盟。1993年7月。2020年11月12日時点のオリジナル(PDF)からアーカイブ。 2020年3月10日閲覧。

参考文献

- ベックウィズ、ジョン(1979年)『初期キリスト教とビザンチン美術』ペンギン美術史シリーズ(第2版)ISBN 0-14-056033-5。

さらに読む

- カウソーン、ナイジェル(2000年)『イコンの芸術』ハムリン社、ISBN 978-0-60059-895-4。

- エヴァンス、ヘレン・C. (2004). 『ビザンツ帝国:信仰と権力(1261–1557)』 ニューヨーク:メトロポリタン美術館. ISBN 1-58839-113-2。

- エヴァンス、ヘレン・C.、ウィクソム、ウィリアム・D. (1997). 『ビザンツの栄光:中期ビザンツ時代の芸術と文化(843-1261年)』 ニューヨーク:メトロポリタン美術館. ISBN 978-0-8109-6507-2。

外部リンク

- 正教会のイコノグラフィー、エリアス・ダミアキス著

- 「イコノグラフィーに関する講話」上海およびサンフランシスコのジョン著、Orthodox Life第30巻、第1号(1980年1月~2月)、42~45ページ(Archangel Books経由)。

- 「正教会のイコノグラフィーにおけるイコノグラフィーとシンボリック」、Orthodox Info

- 「イコンと礼拝 ― アトス山カラカルー修道院のイコン」 2014年4月18日アーカイブ、 Wayback Machine

- イコノグラフ– 現代ビザンチン様式のイコンスタジオ、イコノグラフィー学校、正教会のリソース

- 「正統派イコノグラフィー」イコノグラフのテオドール・コウフォス

- 「現代正教ビザンチン様式の壁画」 –イコノグラフのギャラリー

- 図像ガイド– 無料のeラーニングサイト

- 「西洋宗教美術と正教会のイコン画の違いについて」イコン画家ポール・アズクール著

- 「正教会のイコンの説明」、降誕教会より

- 「聖像崇拝について」聖誕教会より

- 「聖なるイコン:色彩の神学」アンティオキア正教会大司教区より

- 「アトス山のイコン」、マケドニア遺産より

- 「イコン」、アメリカギリシャ正教会大主教区より

- iconiq - אייקוניק

- イコン芸術– 11 世紀から 20 世紀にかけてのイコン、壁画、モザイク(主にロシアのもの)のギャラリー

- アイコノグラフォス– ビザンチン様式のアイコンのコレクション

- ボブ・アッチソンによる「ビザンチウムの私の世界」 、アヤソフィアのキリストのデイシス・イコンと他のイコンの4つのギャラリー

.jpg/440px-Vsex_skorbyashix_Radost_(litografia).jpg)

.jpg/440px-Descent_into_Hell_by_Dionisius_and_workshop_(Ferapontov_monastery).jpg)