カロリング朝

| カロリング朝 カルロヴィング朝 | |

|---|---|

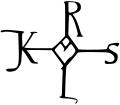

カール大帝のモノグラム | |

| 親の家 | ピピニド |

| 国 | 西フランシア中フランク東フランク |

| 設立 | 613(市長として)751(国王として)800(皇帝として) |

| 創設者 | 大ピピン(市長)小ピピン(国王)カール大帝(皇帝) |

| 最後の支配者 | ケルンテンのアルヌルフ(皇帝)フランス国王ルイ5世(国王) |

| タイトル | |

| 不動産 | フランシア、西フランク、東フランク、ロタリンギア、イタリア、神聖ローマ帝国 |

| 証言録取 | 987年(ルイ5世の死) |

| 士官候補生部門 | |

| カロリング朝 |

|---|

|

カロリング朝(カロリングちょう、KARR -ə- LIN -jee - ən ; [ 1 ]カルロヴィング家、カロリンギ家、[ 2 ]カロリング家、カロリンガー家、カーリング家などとも呼ばれる)は、 7世紀のアルヌルフィング家とピッピノス家の子孫であるカール・マルテルとその孫カール大帝にちなんで名付けられたフランクの貴族の家系である。 [ 3 ]この王朝は8世紀に権力を強化し、最終的に宮殿長とフランク公爵(dux et princeps Frankcorum) の職を世襲制とし、メロヴィング朝の背後で実権を握るフランクの事実上の支配者となった。 751年、フランク王国を支配していたメロヴィング朝は教皇庁と貴族の同意を得て倒され、マルテルの息子であるピピン3世がフランク王に即位した。カロリング朝は800年、カール大帝が3世紀以上ぶりに西ローマ帝国初の皇帝として戴冠したことで最盛期を迎えた。814年のカール大帝の死を契機に、カロリング朝は長期にわたる分裂と衰退の時代を迎え、最終的にはフランス王国と神聖ローマ帝国の発展へと繋がった。

名前

カロリング朝は、カール大帝やカール・マルテルを含む複数のフランク王のラテン語名であるカロルスに由来する。[ 4 ]この名前は、古期ゲルマン語でカールまたはケルルと訳される一般的なゲルマン語に由来し、[ 5 ]「男」「夫」「自由人」を意味する。[ 6 ]

歴史

起源

ピピン1世とメスのアルヌルフ(613–645)

カロリング朝は、ピピヌス家とアルヌルフィング家という二つの重要なフランク族のライバル関係から始まり、7世紀初頭に両家の運命は交錯しました。両家とも、リエージュ北部、マース川とモーゼル川に挟まれたアウストラシア領の西境に居住する貴族の出身でした。[ 7 ] [ 8 ]

最初の二人、ランデンのピピン1世とメスのアルヌルフは、歴史家が家名をとった人物である[ 9 ]が、両者ともフレデガーの続編の第4巻に、613年にテウデリク2世とアウストラシアのブリュンヒルドに対する反乱を「扇動」したネウストリアのクロタール2世の顧問として初めて登場する。 [ 10 ]ピピンとアルヌルフは、共通の利益を通じて、ピピンの娘ベガとアルヌルフの息子アンセギゼルの結婚を通じて家族を結びつけた。[ 7 ]

アウストラシア征服における彼らの貢献への報奨として、クロタルは二人にアウストラシアにおける重要な地位を与えた。しかし、最初に権力を得たのはアルヌルフであった。614年、彼はメス司教職を授かり、アウストラシアの首都の管理と、クロタルの幼い息子(後のダゴベルト1世)の教育を託された。[ 11 ]彼はクロタルの死後、629年に引退するまでこの地位に就き、その後ハベンダム近郊の小さな教会共同体へと旅立った。 645年頃に死去し、ルミルモン修道院に埋葬された。[ 7 ]

ピピン1世(624–640)

ピピンはすぐには褒賞を与えられなかったが、最終的には624年にアウストラシアのmaior palatti、つまり「宮殿長」の地位を与えられた。この褒賞により、ピピンはメロヴィング朝の王宮で最も重要な地位を確固たるものにした。宮殿長は国王と地域の有力者との間の調停役を務める。ポール・フォーエーカーが要約しているように、彼らは「王国で最も重要な非王族の人物とみなされていた」。[ 8 ]ピピンがもっと早く褒賞を与えられなかった理由は定かではないが、ラド(613年 - 617年頃)とチュクス( 617年頃- 624 年頃)という2人の市長がピピンより先にいたと考えられており、彼らは同じアウストラシアのグンドイニング貴族家とつながりのある政敵であった可能性がある。 [ 11 ] [ 8 ]ピピンは選出されると、629年にクロタールが亡くなるまで忠実に仕え、623年にアウストラシア王となったクロタールの息子ダゴベルトを支持することで、アウストラシアにおけるピピン家の権力基盤を強固なものにした。[ 8 ]ピピンは、アルヌルフや他のアウストラシアの有力者たちの支援を受けて、この機会を利用して、アギロルフィングの領主で政敵であったクロドアルドの殺害を支援した。[ 10 ]

ダゴベルト1世は、 629年頃に即位すると、フランク王国の首都をネウストリアのパリに戻した。首都は、613年にクロタルによってそこから奪われていた。その結果、ピピンは市長の地位とアウストラシアの有力者たちの支持を失った。アウストラシアに政治の中心を戻すようピピンが国王を説得できなかったことに、彼らは苛立っていたようだった。[ 10 ]代わりに、ダゴベルトはピピン家の政敵であるグンドイニング家に目を向けた。グンドイニング家は、アダルゲシル、クニベルト、ケルン大司教、オットー、ラドゥルフ(後に642年に反乱を起こす)とつながりがあり、 [ 10 ]アウストラシア議会におけるピピン家とアルヌルフィング家の影響力を再び排除した。[ 7 ]

ピピンは、638年にダゴベルトが死去するまで歴史の記録に再び登場しない。[ 11 ]その後、彼はアウストラシアの首長に復職し、新しく即位した若い王シギベルト3世を支援し始めたようだった。 『続』によると、ピピンはライバルであるクニベルト大司教と協力し、アウストラシアの支持を得るために、10歳のシギベルト3世を擁立した。シギベルト3世はアウストラシアを統治し、その一方で兄のクロヴィス2世はネウストリアとブルグントを統治していた。再び地位を確保した直後、彼は640年に突然亡くなった。[ 10 ]

グリモアルド(640–656)

ピピンの突然の死後、ピピン家は速やかに自らの地位を確保しようと動いた。ピピンの娘ガートルードと妻イッタはニヴェル修道院を創設して入修道院し、一人息子のグリモアルドは父のmaior palatiiの地位を確保するために尽力した。この地位は世襲制ではなかったため、別のアウストラシア貴族でジギベルト3世の家庭教師であったオットーに継承された。[ 7 ] 『続』によると、グリモアルドは父の共犯者であるクニベルトと共にオットーの失脚に着手した。そして 641年頃、ついにグリモアルドの、そしておそらくクニベルトの命令でアラマンニア公レウタリ2世がオットーを殺害したことで、グリモアルドはついに成功した。[ 10 ]そしてグリモアルドはアウストラシアの市長となった。当時の彼の権力は広大で、ユトレヒト、ナイメーヘン、トンヘレン、マーストリヒトに領地を有していた。 643年にはカオールのデシデリウスから「王国の支配者」とさえ呼ばれた。[ 7 ]

グリモアルドがジギベルト3世の支持を得ていなければ、これは実現できなかっただろう。ピピン家はピピン1世の支持によって既に王室の庇護を得ていたが、グリモアルドがテューリンゲン公ラドルフの反乱で果たした役割によって、これはさらに強化された。オットーが暗殺される直前の 640年頃、ラドルフはメロヴィング家に反乱を起こし、テューリンゲン王となった。ジギベルトは、グリモアルドやアダルギゼル公を含むアウストラシア軍を率いて遠征に出征し、暗殺されたアギロフィング家の領主クロドアルドの息子ファラに対して短期間の勝利を収めた後、アウストラシア軍はラドルフが拠点を築いていたウンストルート川で彼と遭遇した。その後、アウストラシア領主たちは戦術を巡って意見の相違があり、数日間にわたって混乱した戦闘となった。グリモアルドとアダルゲシルはジギベルトの利益を守ることで立場を強化したが、全員一致の合意には至らなかった。最後の攻撃の最中、「マインツの人々 」はアウストラシア人を裏切り、ラドルフに加わった。この最後から2番目の戦いで、ボボ公爵やイノワレス伯爵を含む多くの重要なアウストラシア領主が命を落とし、ジギベルトは敗北した。『続』には、ラドルフが勝利して陣営に帰還する中、ジギベルトが「激しい悲しみに打ちひしがれ、馬上で座り込み、失った者たちのために抑えきれないほど泣いていた」という有名な描写がある。[ 10 ]

ジギベルトがアンストラクトから帰還すると、今や市長となったグリモアルドはピピニ朝一族の勢力拡大に着手した。彼は一族と聖職者コミュニティとの既存の繋がりを利用し、地元の聖職者たちを掌握し、彼らもピピニ朝の権力主張を支持した。グリモアルドはアキテーヌとコロンビアの宣教師アマンドゥスとレマクルスと繋がりを築き、二人ともメロヴィング朝宮廷で影響力のある司教となった。特にレマクルスはマーストリヒトの司教に就任後、スタヴロ修道院とマルメディの二つの修道院を設立したことで重要人物となった。グリモアルドの指導の下、アルヌルフィング家もさらに発展し、聖アルヌルフの息子であるメスのクロドルフが656年にメスの司教に就任した。 [ 7 ]

グリモアルドとキルデベルト(656–657)

グリモアルドの生涯の最期は、日付と出来事の両方で議論の的となっている「グリモアルドのクーデター」と題された事件である。[ 8 ]これは、グリモアルドとその息子の養子キルデベルトが、26歳で夭折した故ジギベルトの息子である真のメロヴィング朝王ダゴベルト2世からアウストラシアの王位を奪った事件である。ピエール・リシェなどの歴史家は、ジギベルトは656年に亡くなったと確信しており、成人した男子の後継者がいなかったためキルデベルトを養子にしていた。その後、幼いダゴベルト2世はグリモアルドとポワティエのディドによって追放され、剃髪され、その後キルデベルトがアウストラシア王に即位した。ダゴベルトの叔父であるネウストリアのクロヴィス2世がこの反乱に反応し、グリモアルドとキルデベルトをネウストリアに誘い込み、処刑した。[ 7 ]

この物語は、親ネウストリア派の史料[ 12 ]である『フランク史録』(LHF)と厳選された憲章の証拠によってのみ裏付けられている。『続』のような同時代の史料はこの出来事について言及しておらず、 『メッテンセス前期年代記』(AMP )のようなカロリング朝の史料はこの出来事を無視し、グリモアルドの存在さえ否定している。[ 11 ]そのため、歴史家リチャード・ガーバーディングは、ジギベルトの死を651年2月1日とするLHFの異なる年表と解釈を提案している。ガーバーディングの物語によると、グリモアルドとディドは651年1月16日頃にダゴベルトのニヴェルへのアイルランド追放を計画し、1か月後にジギベルトが死ぬと、彼らは計画を実行し、ダゴベルトを剃髪してキルデベルトに置き換え、キルデベルトは657年まで統治した。その後、クローヴィス2世はすぐに行動を起こしてアウストラシアに侵攻し、グリモアルドとその息子を処刑した。[ 11 ]

その後、657年か662年に、ネウストリア人(657年に死去したクロヴィス2世かその息子クロタール3世)は幼いキルデリック2世をアウストラシア王位に就け、ジギベルトの未亡人であるブルグントのキムネキルトの娘ビリキルドと結婚させた。[ 8 ]グリモアルドとキルデベルトの死によってピピヌス家の直系は断絶し、ベッガとアンセギゼル出身のアルヌルフィング家の子孫が派閥を継承することになった。[ 13 ]

ピピン2世(676–714)

ピピンの幼少期についてはほとんど知られていないが、AMPに残された物議を醸した物語によると、ピピンは父アンセギゼル暗殺の復讐として伝説の「グンドイン」を殺害し、アウストラシアで権力を取り戻したという。ポール・フォーエーカーはこの物語をやや空想的だとみなしており、同氏は、 805年にシェルでジゼル(カール大帝の妹)によって書かれた可能性のあるカロリング朝支持の資料であるAMPは、ピピンの役割が彼の将来に完全に準備され、彼の一族が「アウストラシアの生まれながらの指導者」であることを示していると主張している。 [ 12 ]しかし、フォーエーカーは憲章の証拠の中でピピンの存在を認めており、彼がライバル市長ウルフォルドと政治的なつながりを持っていたことを確認している。これらのライバル関係により、ピピンはグンドインと天敵関係になり、暗殺はピピンの権力掌握の一環として妥当なものになるだろう。[ 8 ]

権力の座に就く

アルヌルフィング一族は、同時代の歴史的記録に約 676年に再び登場し、LHFには「ピピンとマルティン」がアウストラシアの市長である暴君的なエブロインに反旗を翻したと記されている。[ 7 ] [ 8 ]この派閥の長となったピピン2世と、ピピンの兄弟か親戚であるマルティンは、エブロインに反旗を翻し、軍隊を集めた(おそらく市長ウルフォールドによってアウストラシアに連れ戻されたダゴベルト2世の助けを借りて)。[ 8 ] LHFによると、アルヌルフィング軍はボワデュフェイで、テウデリク3世の支援を得たエブロインと遭遇し、簡単に敗れた。マルティンはランに逃亡したが、そこからアスフェルトでエブロインに誘い出され、殺害された。ピピンはアウストラシアに逃亡し、すぐにエブロインを暗殺した王室財務官エルメンフレッドを迎え入れた。 [ 7 ] [ 14 ]

エブロインの死後、ネウストリア人はワラットを市長に任命し、彼はアウストラシア人との和平を模索した。人質交換にもかかわらず、ワラットの息子ギステマールはナミュールでピピンを攻撃し、父を追放した。[ 8 ]彼はその後まもなく死去し、ワラットが再び市長に就任した。和平は成立したが、686年にワラットが死去するまで緊張関係は続いた。彼は妻アンスフルドと息子ベルカルを残して去り、ネウストリア人はベルカルを市長に任命した。ベルカルは父の政策に反して和平を維持せず、ピピンを扇動して暴力を振るった。[ 14 ]

687年、ピピンはアウストラシア軍を結集してネウストリアへの攻撃を指揮し、テウデリク3世と、ネウストリアの市長となったベルシャルと戦った。彼らはテルトリーの戦いで出会ったが、AMPの記録によると、ピピンはベルシャルの命令でテウデリクに拒否された和平を提案した後、夜明けにオミニョン川を渡り、ネウストリア人を攻撃した。ネウストリア人はピピンの野営地が放棄されたのを見て戦いに勝利したと信じた。この奇襲は成功し、ネウストリア人は逃走した。 [ 14 ]この勝利の後、ベルシャルはAMPの主張するように同胞によって殺害されたが、LHFは義母のアンスフルドによって殺害された可能性が高いと示唆している。[ 14 ]この瞬間はアルヌルフィングの歴史において決定的なものであり、いずれかの派閥が国家を掌握した初めての出来事であった。ポール・フォーエーカーは、AMPがピピン2世から始まるのは、カール・マルテルが再建するための偽りの夜明けであると主張している。[ 12 ]しかし、歴史家たちはこの勝利の重要性を否定している。マリオ・コスタンベイス、マシュー・イネス、サイモン・マクリーンは皆、テルトリの勝利がネウストリアに対する確固たる権威を直ちに確立したわけではないと示しており、ピピンがすぐに「彼の支持者の一人であるノルベルト」(LHFに記されている)を任命し、その後、影響力の継続を確保するために696年に息子のグリモアルドを任命したという事実がその証拠である。[ 15 ] [ 14 ]

権力の統合

ピピン2世はその後テウデリク2世の下で王宮の総帥となり、アウストラシア、ネウストリア、ブルゴーニュの市長となった。[ 7 ]妻プレクトルーデとの間に生まれた息子ドロゴもベルカルの未亡人アダルトルードと結婚して権力を握り(おそらくアンスフルトの策略によるものと思われる)、シャンパーニュ公となった。[ 16 ]ピピンは政治的に優位に立ち、691年にテウデリク2世が死去した後、次の2人のメロヴィング朝王を選出する権限を持ち、クロヴィス4世(691年 - 695年)、キルデベルト3世(695年 - 711年)、ダゴベルト3世( 711年- 715年)を王位に就けた。[ 7 ]ピピンはネウストリアでの地位を固めることでさらなる権力を確保しようと動き、701年にルーアン司教グリフォやバイヌスなど数人の司教をサン・ヴァンドリル修道院に任命した。この修道院は後にフルーリー修道院(ピピンが703年に設立)と共に所有することとなった。[ 8 ]内なる力をつけたピピンはフランク帝国の外にも目を向け始め、AMPの記録によれば、かつて「フランク人に従属していた…[例えば]サクソン人、フリース人、アレマン人、バイエルン人、アキテーヌ人、ガスコーニュ人、ブリトン人」を征服しようとした。[ 14 ]ピピンはフリースラントの異教徒の族長ラドボドを倒した。その地域はアウストラシア貴族やウィリブロルドのようなアングロサクソン宣教師によって徐々に侵略されており、彼らのつながりにより、ピピンは後にアルヌルフィング族と教皇庁とのつながりを持つことになる。[ 7 ] 709年にアレマニア公ゴトフリートに続いてピピンもアレマン人に対して行動し、彼らを再び王の支配下に置いた。

晩年

714年後半、ピピンは死期が近づくと継承危機に直面した。ピピンの長男ドロゴは707年に亡くなり、次男グリモアルドは、LHFによると、 714年にリエージュで聖ランベールに祈っているところを、ポール・フォーエーカーによって異教徒と疑われたラントガルによって殺害された。 [ 16 ] [ 14 ] [ 8 ]ピピンは死の前に、6歳の孫テウドアルド(グリモアルドの息子)をネウストリアの後継者にしたが、この選択は妻プレクトルードによって推進されたと考えられている。[ 7 ] これは直系家系からの政治的な選択であった。というのも、ピピンには2番目の妻または妾であるアルパイダとの間に、シャルル・マルテルとキルデブランド1世という2人の成人した非嫡出子がいたからである。[ 11 ]彼らは追放され、テウドアルド(プレクトゥルードの摂政)が王位に就くことになったが、この選択は悲惨な結果となった。

死

714年12月にピピン2世が崩御すると、フランク王国におけるアルヌルフィング家の支配は崩壊した。『フランク王国史』によれば、「プレクトゥルードとその孫たち、そして国王は、別個の政府の下ですべての国政を統括した」とされ、この体制がネウストリア人との間に緊張を生み出した。[ 14 ]テウドアルドは715年6月にネウストリア人が反乱を起こすまで、約6ヶ月間無敵の統治を行った。テウドアルドとアルヌルフィング家の支持者たちは、715年9月26日のコンピエーニュの戦いで対峙し、 [ 8 ]決定的な勝利の後、ネウストリア人は新たな市長ラゲンフリッドを擁立し、ダゴベルトの死後、メロヴィング朝の王キルペリク2世を擁立した。[ 14 ]憲章の証拠はキルペリクが前王キルデリク2世の息子であることを示唆しているが、そうするとダニエルは40代となり、王位に就くにはかなり高齢である。[ 8 ]

カール・マルテル(714–741)

権力の座に就く

勝利の後、ネウストリア人はフリース人の王ラトボドと合流し、アウストラシアに侵攻し、マース川を目指して同派の支持基盤の中核を奪取しようとした。[ 10 ]この時、カール・マルテルが初めて歴史書に登場し、継母プレクトルーデによる投獄を生き延びたことが記されている。カールは脱出に成功し、アウストラシア軍を召集して、迫り来るラトボドとネウストリア人に立ち向かった。716年、カールはついに接近するフリース人と遭遇した。AMPの試みでは損失は同数とされているが、 『王権全集』と『続』の記述から、カールが大きな損失を被って敗北したことが裏付けられている。[ 10 ] [ 14 ]キルペリク、ラガンフレッド、そして『続』によればラトボドは、ネウストリアからアルデンヌの森を抜け、ライン川とケルン周辺を襲撃し、プレクトルードとその支持者たちから財宝を奪った。彼らが帰還する途中、カール大帝はアンブレーヴの戦いで帰還軍を待ち伏せし、勝利を収め、ネウストリアの侵略軍に大きな損害を与えた。

717年、カール5世は再び軍を召集してネウストリアに進軍し、その征服中にヴェルダンを占領した。[ 7 ] 717年3月21日、ヴィンシーの戦いでキルペリクとラガンフレッドと再会し、またも勝利して彼らをパリに追い返した。その後、急いでアウストラシアに戻ってケルンを包囲し、プレクトルードを破って父の富と財宝を取り戻した。カール5世は、キルペリク2世に対抗するメロヴィング朝の王としてメロヴィング朝の王クロタール4世をアウストラシアに据えることで、自らの立場を強化した。 [ 14 ]アウストラシアには40年ほどメロヴィング朝の王がいなかったにもかかわらず、当時のカール5世の立場は弱く、軍事的支援を集めるために既存のメロヴィング朝勢力の支持を必要としていた。[ 17 ]弱点にもかかわらず、カール5世の最近の成功は彼をより偉大な政治的存在にした。そのため、キルペリクとラガンフレッドは、シャルルに対して決定的な勝利を収めることができなかった。そのため、718年に彼らも使節を送り、アキテーヌ公エウドの支援を取り付けた。エウド公は、彼らの要請により、シャルルと対峙するために「ガスコーニュ軍」を召集した。これに対し、シャルルは東ネウストリア国境に軍を進め、ソワソンでエウド公と戦った。[ 8 ]エウド公は、自分が劣勢であることを悟ると、パリに撤退し、キルペリクと王室の宝物を持ってアキテーヌに向かった。 『続』によると、シャルルはオルレアンまで彼らを追跡したが、エウド公とネウストリア人は逃げ延びた。[ 10 ] 718年、クロタール4世が死去したが、後任は立てられず、代わりにシャルルがフランク王国の最高権力者となった。彼はエウド公と和平条約を結び、キルペリク2世をフランク王国に復帰させた。その後、720年にノヨンでキルペリクが死去するまで、王権はカロリング朝の支配下に回復され、カールはネウストリアとアウストラシアの両方で大宮殿となった。[ 17 ]キルペリク2世の死後、ダゴベルト3世の息子であるメロヴィング朝王テウデリク4世がシェル修道院から連れ出され、ネウストリア人とカールによってフランク王に任命された。

権力の統合

カール1世の即位に伴い、フランク王国の歴史においていくつかの重要な出来事が起こりました。まず、おそらく数年後の727年に成立したLHF (ラテン語の王権)が終焉を迎え、カール1世の即位に関する様々な見解の一つに終止符が打たれました。[ 11 ]第二に、そしてより重要な点として、カール1世の派閥におけるアルヌルフィング家の優位が終焉し、カロリング朝(「カールの息子たち」を意味する)が正式に始まりました。[ 15 ]

差し迫った危機が収束すると、カール1世はフランク王国の単独首長としての地位を固め始めた。714年から721年にかけての内乱は大陸の政治的結束を崩壊させ、アキテーヌ、アレマンニア、ブルゴーニュ、バイエルンといった周辺王国はカロリング朝の支配下から脱落した。カール・マルテルの時代までにフランク王国は強力な政治的支配を確立していたものの、これらの辺境地域におけるメロヴィング朝への忠誠心は依然として残っていた。[ 15 ]

南北戦争の終結

カール大帝はまず、フランク王国におけるカロリング朝の優位性を回復しようと試みた。『続』には、カロリング朝の軍事基盤を築くための遠征を強固なものにしたカール大帝の継続的な作戦行動が列挙されている。『アンティゴニストの記録』には、718年にカール大帝がザクセン人と戦い、彼らをヴェーザー川まで追い詰めたことが記録されている[ 14 ]。その後、720年と724年には遠征を行い、アウストラシアとネウストリアの北国境を確保した[ 17 ] 。彼は724年にアンジェでかつての敵ラガンフレッドを鎮圧し、その庇護を確保することで、西ネウストリアに残っていた政治的抵抗勢力を排除した[ 13 ] 。

ライン川の東

725年、カール5世はアレマニアを手始めに周辺王国への攻撃を開始した。この地域はピピン2世の治世下、アレマニア公ラントフリッドの指導の下(710-730年)、ほぼ独立を果たしていた。彼らはフランクの権威なしに行動し、カロリング朝と協議することなくアラマンノルム法典を公布していた。アレマニアの資料[ 18 ] 、エルシャンベルトの祈祷書に記録されているように、アレマニア人は「もはやメロヴィング朝の王に仕えることができなくなったため、フランク人の命令に従うことを拒否した。そのため、彼らはそれぞれ自分の殻に閉じこもっていた。」[ 16 ]この記述はアレマニアだけに当てはまらず、これらの地域と同様に、カール5世は彼らを容赦なく服従させた。シャルル1世は最初の遠征で成功を収めたが、730年にラントフリッド公が亡くなったのと同じ年に撤退し、弟のアラマンニア公テウデバルドが後を継いだ。[ 8 ]

キャンペーンが成功していたにも関わらず、カール大帝はアングロサクソン宣教師の聖ボニファティウスからインスピレーションを得ていたようである。聖ボニファティウスは719年に教皇グレゴリウス2世からドイツ、特にテューリンゲンとヘッセン地方の改宗を命じられ、そこでオールドルフ、タウバービショフスハイム、キッツィンゲン、オクゼンフルトの修道院を設立した。カール大帝はカロリング朝を支持する司教区を設立する可能性に気づき、巡回修道士の聖ピルミンを利用してボーデン湖のライヒェナウ島に教会の基盤を築いた。カール大帝は727年にラントフリートによって追放され、アルザスに退き、カロリング朝を支持するエティコニド族の支援を受けて修道院を設立した。この関係により、カロリング朝はピルミンの将来の功績から長期的な利益を得ることとなり、東部諸州の修道院はカロリング朝の寵愛を受けるようになった。[ 7 ]

725年、カール5世はアレマニアからの征服を続け、バイエルンに侵攻した。アレマニア同様、バイエルンもアギロルフィングス一族の支配下で独立を強めていたが、アギロルフィングス一族は近年ロンバルディアとの結びつきを強め、バイエルン法典(Lex Baiuvariorum)など独自の法典を制定していた。[ 16 ]カール5世がバイエルンへ移動した当時、この地域ではバイエルンのグリモアルドとその甥のフグベルトの間で権力闘争が続いていたが、725年にグリモアルドが死去するとフグベルトが地位を獲得し、カール5世は彼らの支持を再確認した。『続』にはカール5世がバイエルンを去った際に人質を取ったことが記録されており、その一人が後にカール5世の2番目の妻となるスワンチャイルドであった。 [ 10 ]ポール・フォーエーカーは、スワンチャイルドの血統がアレマニアとバイエルンの両方に関係していたという事実に基づき、この結婚は意図的に強制された可能性があると考えている。彼らの結婚は両地域への支配力を高めるだけでなく、アギロフィング家とピピニド家との既存の血縁関係を断ち切ることにも繋がっていた。プレクトゥルードの妹レギントゥルードはバイエルン公テオドと結婚しており、この関係は公民権を剥奪された一族が離反する機会を与えた。[ 8 ]

アキテーヌ、ブルゴーニュ、プロヴァンス

ライン川東岸の征服後、カール1世はアキテーヌに対する支配を主張する機会を得て、731年に軍事資源を投入し襲撃を開始した。[ 19 ]しかし、カール1世が大きな動きをする前に、アキテーヌはウマイヤ朝の武将アブドゥッラフマーン1世の侵攻を受けた。731年にアブドゥッラフマーンがスペインで即位した後、別の地元のベルベル人領主ムヌーザが反乱を起こしてサルダーニャに拠点を置き、エウドの娘との結婚を通じてフランク人およびアキテーヌ人との防衛同盟を結んだ。その後アブドゥッラフマーンはサルダーニャを包囲し、ムヌーザをフランスへ撤退させた。ムヌーザはそこからアキテーヌへの進撃を続け、トゥールまで進軍したが、そこでカール・マルテルと遭遇した。カロリング朝の史料は、エウド公がカール大帝に援助を懇願したことを証明するが、イアン・N・ウッドは、これらの使節団は後代のカロリング朝支持派の年代記作者によって創作されたものだと主張している。エウド公はトゥールーズの戦い(721年)の主役であり、この戦いは有名なムスリムの君主、アル=サムフ・イブン・マリク・アル=ハウラーニのナルボンヌへの進撃を阻止し、 『教皇の書』の中でエウド公を称賛した。[ 20 ]

シャルル1世は有名なポワティエの戦い(732年)でイスラム教徒の軍勢と対峙し、勝利を収めた。この出来事がシャルル・マルテルの名を歴史に刻み、国際的に称賛されるに至った。同時期にイギリスのジャローで執筆活動を行っていたベーダは著書『イングランド教会史』の中でこの出来事を記録しており、この勝利によってシャルル・マルテルはヨーロッパのキリスト教救世主と目される著名な歴史家エドワード・ギボンの称賛を得た。 [ 21 ] [ 22 ]この勝利は有名とされたが、実際にはその影響力ははるかに小さく、シャルル1世がアキテーヌで十分な支配権を獲得したのは、735年にエウド1世が死去した後のことである。この勝利によってカロリング家に比較的地元からの支持が集まり、エウド1世の息子で後継者のアキテーヌのフナルド1世に対してシャルル1世が優位に立つ可能性が生じたかもしれないが、736年にも戦闘が続いたという記録は、両国の関係がさらに緊張していたことを確固たるものにしただけであった。[ 23 ] [ 15 ]

アキテーヌでのより強固な体制を得て、シャルル1世はブルゴーニュへの支配を主張する動きを見せた。[ 24 ]この地域は、少なくとも北部では、フランク人の支配下にあり同盟を結んでいた。ほぼ自治権を維持し、オルレアン、ヌヴェール、トロワなどのブルゴーニュの都市に対して軍隊を率い、リヨンを包囲している際に命を落としたオセールのサヴァリックのような有力貴族がシャルル1世の支持の鍵となっていた。そのため、シャルル1世はこの派閥の支持を得てその権威を排除しようと何度も試みた。シャルル1世の治世初期にサヴァリックが亡くなったとき、シャルル1世はサヴァリックの甥であるオルレアンの司教エウケリウスの司教位請求を支持することに同意した。しかし、737年までに強力な基盤を確立すると、シャルル1世はクロドベルトという男の助けを借りてエウケリウスをサン・トロン修道院に追放した。[ 20 ]同年、カールは自らの権威を確固たるものにするために更なる軍事行動を起こし、息子のピピンとレミギウスをマグナートに任命した。これに続き、バイエルン出身の政治的支持者や、オータンのテウデリクやシャロンのアダルハルトといった地元の支持者も任命した。[ 7 ]

南フランスのこの土地の獲得は、内戦の間に明らかに高まった社会的混乱に支えられていた。これはプロヴァンスで最も顕著で、プロヴァンスのアボなどの地元の有力者が、フランク王国の権力を回復しようとするシャルル1世の試みを信じられないほど支持していた。[ 25 ] 739年、シャルル1世はブルゴーニュとアキテーヌでの権力を利用し、兄のキルデブランド1世と共にアラブの侵略者と、独立を主張してイスラム教徒の首長アブド・アッラフマーンと同盟を結んでいたモーロントゥス公爵に対する攻撃を指揮した。 [ 26 ]キルデブランドが写本を後援していたため、彼の関与が『続』にこれほど詳しく記録されている可能性が高い。[ 27 ]写本によると、キルデブランドとシャルル1世は、モーロントゥスの歓迎を受けたアラブ軍がアヴィニョンに入城したことに気づき、すぐに同盟軍に対して行動を起こした。彼らは都市を包囲し、勝利を宣言した。その後フランク人はセプティマニア侵攻を決定し、ナルボンヌを占領してアラブ軍の側面を攻撃した。フランク人は次に、スペインから送られたオマル・イブン・シャレド率いる支援軍をベール川で撃退した。そこからフランク人は撤退するアラブ軍を追跡し、ニーム、アグド、ベジエの各都市を略奪してからフランクに戻った。その年の後半、シャルル1世とキルデブラン1世はプロヴァンスに戻り、おそらくさらに多くの軍を集め、反乱を起こしたモーロントゥスを「海の向こうにある難攻不落の岩だらけの要塞」に追い込んだ。[ 27 ]パウルス助祭は後に著書『ランゴバルドの歴史』の中で、モーロントゥスはロンゴバルド人の支援を受け、アラブ人の同盟軍は逃亡したと記録している。[ 28 ]この時、シャルル1世はこの地方の支配権を握り、憲章の証拠から判断して、プロヴァンスの修道院長をこの地方のパトリキウス(貴族)に任命した。[ 29 ]

支配的なフランク

カール1世はフランク王国も統治したが、その政策の大部分は征服と軍事冒険に集中していた。19世紀の歴史学では、ハインリヒ・ブルンナーなどの歴史家は、カール1世にとって軍事資源、特に中世盛期にピークを迎えることになる騎馬戦士や騎兵の発達の必要性を中心に議論を展開した。しかし、現代の歴史学では、ピエール・リッシュやポール・フォーアカーなどの歴史家が、カール1世の考えは単純すぎるとして信用せず、相互依存的であったかもしれない、あるいはそうでなかったかもしれない発展の断片をより現実的に描写することを目指した。[ 30 ]これは、カロリング家がメロヴィング朝から完全に独立し始めた時期であった。

家臣と教会

カール・マルテルは、歴史学において封建制の概念の発展に果たした役割で悪名高い。この論争はフランソワ=ルイ・ガンズホフなどの歴史家の主張に根ざしており、ガンズホフはカールの治世を権力と財産の「封建的」関係の誕生とみなした。これは、カロリング朝が権力を部下に分配・拡大したプレカリアー、すなわち一時的な土地付与の増加に起因する。ガンズホフの主張は、これらのつながりを軍人と土地保有者の関係に結び付けているが、これは一次資料には示されておらず、中世盛期の「封建制」の理解から暗示されているに過ぎず、おそらくそこから派生したものである。ポール・フォーエーカーなど近年の歴史家は、ガンズホフのレビューは単純すぎると批判している。実際には、領主と民衆の間にこのような家臣制度が存在していたとしても、古い歴史学が示唆するほど標準化されていたわけではない。例えば、フォーエーカーは領主や戦士をカロリング朝軍に引きつけた動機に特に注目し、主な魅力は「封建的」義務ではなく征服によって得られる「戦利品」や財宝であったと主張している。[ 30 ]

カール1世の治世は、封建社会の発展においてもはや過渡期とはみなされていないものの、既存の封建制度とプレカリア土地権の普及における過渡期であったと見なされている。カール1世の継続的な軍事活動と布教活動により、中心地であるアウストラシアとネウストリアに存在していた政治体制は、正式に周辺地域に広がり始めた。[ 30 ]カール1世がこれらの地域で新たな貴族に任命した者たちは、多くの場合終身の在位期間を持ち、[ 31 ]カロリング朝の忠誠心と体制が王国全体で維持されるようにした。カロリング家は、メロヴィング朝の前任者よりも土地の権利と保有権に関してはるかに厳格で、一時的に新しい家族に慎重に新しい土地を分配しながらも、支配力を維持した。メロヴィング朝の王たちは、支持派閥に王領をあまりにも多く割り当てることで自らを弱体化させたが、カロリング家自身はその寛大さからますます権力を強めたように見えた。メロヴィング朝は領土を手放すことで、名ばかりの君主となり、アインハルトが『カロリーニ大王生涯』で序文に書いた「何もしない王」となった。[ 7 ] [ 32 ]

広大な軍事征服により、チャールズは教会の財産を含む既存の土地集落を新しい借地に再割り当てすることがよくあった。メロヴィング朝後期からカロリング朝時代にかけての教会の財産と修道院は政治の中心地であり、しばしば王宮と密接な関係にあった。[ 33 ]そのためしばしば政治問題に巻き込まれ、それがチャールズによる土地の再割り当てと重なることが多かった。教会の財産のこの「世俗化」はカロリング朝の教会と国家の間に深刻な緊張を引き起こし、教会史料においてチャールズはしばしば否定的に描写されている。教会の土地の再割り当てはチャールズの治世には新しいことではなかった。イアン・ウッドは、この慣行がダゴベルト1世(629–639)とクローヴィス2世(639–657)の治世にまで遡ることを突き止めた。[ 34 ]チャールズが教会の土地の権利に関与したことを記した史料の大部分は9世紀のものであるため信頼性が低いが、同時代とされる2つの史料もこの問題に言及している。[ 35 ]最初のものは、宣教師聖ボニファティウスがアングロサクソン王マーシアのエゼルバルドに送った手紙で、シャルル1世を「多くの修道院を破壊し、教会の収入を私的に横領した者…」と呼び、教会の財産を乱用したことを非難しています。これは2つ目の資料である『続編』によって裏付けられており、 733年にブルゴーニュでシャルル1世がリヨン地方を信奉者たちに分割したことが記されており、これには教会の土地も含まれていた可能性が高いとされています。[ 36 ]さらに、『ゲスタ・エピスコポルム・アウティッシオドレンシウム』や『ゲスタ・サンクトルム・パトルム・フォンタネレンシス・コエノビイ』といった年代記にも、修道院がかなりの土地を失ったことが記録されています。オーセールの修道院はピピン3世の治世までに100マンスに縮小され、735/6年にカールによって任命されたテウツィント修道院長の下、サン・ワンドリル修道院では、教会の地元の財産が3分の1の規模にまで縮小されました。[ 30 ]ウッドもこの点を批判し、教会による土地の損失は実際には非常に小さく、残りの土地は教会の能力を超えたため単にリースされただけであることを証明しました。[ 37 ]いずれにせよ、カールによる支配の拡大により多くの再割り当てされた財産が消費され、その多くが教会の領地であったことは明らかです。

空位期間、死、分裂

737年にテウデリク4世が崩御した際、カール4世はメロヴィング朝の後継者を立てなかった。カロリング朝の前任者たちとは異なり、カール4世は治世末期にはメロヴィング朝への忠誠に頼らないほどの権力を握っていた。フランク王国の中心地と周辺諸国に据えた家臣を通じて、カール4世は独自の勢力圏を築いていた。[ 25 ]テウデリク4世の死以前から、カール4世はアウストラシアにおいて完全な主権を有していた。カール4世が王位を簒奪すれば批判に直面することを承知していたのは、ネウストリアのような歴史的にカロリング朝の反対勢力が存在した地域だけだった。[ 38 ]

そのため、シャルルは死ぬまでプリンセプス(第一人者/第一市民)として統治し、737年にプロヴァンスを獲得したことで、争う余地のないリーダーシップにより正式にその称号を獲得した。[ 39 ]これは、王位の問題が彼の後継者にとって常に存在し続け、彼らは王族としての地位を確立するためにさらに努力しなければならなかったことを意味した。

カール1世は741年に亡くなり、パリのサン・ドニに埋葬された。彼は父から学んだと思われる確実な継承計画を立て、フランク王国を事実上、息子のカールマン1世とピピン2世に大宮殿(maior palatii)として分割することを決定した。『継承』によれば、長男カールマン1世はアウストラシア、アラマンニア、テューリンゲンの東王国を、ピピン2世はブルゴーニュ、ネウストリア、プロヴァンスの西王国を統治した。[ 40 ]

カール大帝

カロリング朝の最も偉大な君主はピピンの息子、カール大帝である。カール大帝は800年にローマで教皇レオ3世によって皇帝に即位した。[ 41 ]彼の帝国は表面上は西ローマ帝国の延長であり、歴史学ではカロリング帝国と呼ばれている。

カロリング朝の君主たちは、相続財産を後継者間で分割するというフランク(およびメロヴィング朝)の伝統的な慣習を捨て去らなかったが、帝国の不可分性という概念も受け入れられた。カロリング朝には、父の死後、息子を帝国のさまざまな地域( regna )の小王とする慣習があり、カール大帝とその息子ルイ敬虔王はともに息子たちにそれを行った。840年のルイ敬虔王の死後、生き残った成人した息子のロタール1世とルートヴィヒ1世は、思春期の弟シャルル禿頭王とともに3年間の内戦を戦い、 843年のベルダン条約でようやく終結した。この条約では、帝国は3つのregnaに分割され、48歳で長男だったロタールに皇帝の地位と名目上の領主権が与えられた。[ 42 ]カロリング朝はメロヴィング朝とは大きく異なり、非嫡出子への継承を認めなかった。これはおそらく、継承者間の争いを防ぎ、領土の分割を制限するためであったと思われる。しかし、9世紀後半、カロリング朝には適任の成人が不足しており、東フランク王国の王としてケルンテンのアルヌルフが台頭する必要に迫られた。彼はカロリング朝の嫡出王であるバイエルン伯カールマンの庶子であり、[ 43 ]カールマン自身も東フランク王国の初代王ルートヴィヒ2世の息子であった。

王朝の弱体化と消滅

中部フランク王国の消滅

ロタールは三兄弟の中で最初に亡くなり、帝国は他の二人の手に委ねられました。紆余曲折を経て、最終的に彼の領土は徐々に東フランク王国に編入され、スヘルデ川が西フランク王国と東フランク王国の境界線となりました。同時に、東フランク王国の王も皇帝の称号を取り戻しました。[ 44 ] [ 45 ]

衰退

カール大帝の死後、王朝は徐々に崩壊していった。彼の王国は3つに分裂し、それぞれを孫の1人が統治した。東西の王国だけが生き残り、現在のドイツとフランスの前身となった。[ 46 ]カロリング家は888年までに帝国の領土のほとんどを追われた。彼らは911年まで東フランク王国を統治し、西フランク王国の王位は987年まで断続的に保持した。カロリング家の分家は最後の王が987年に死去した後もヴェルマンドワ地方と下ロレーヌ地方を統治し続けたが、王位や皇帝の座を求めることはなく、新しい統治者一族と和平を結んだ。サンスの年代記作者の1人は、カロリング朝の統治の終わりをフランス王ロベール2世が父ユーグ・カペーと共に従属共同統治者として戴冠し、カペー朝が始まったこととしている。[ 47 ]

スカンジナビアの侵略

ヴァイキングという用語は、一般的に現在のスカンジナビア半島に住むすべての人々を指していました。カロリング朝時代には、彼らはノルマン人(「北の人」、ノルマンディーの地名の由来)として知られ、後にヴァイキングと呼ばれるようになりました。彼らは琥珀、動物の皮、金属を売り、蜂蜜、ワイン、そして自国で生産できないあらゆるものを買い取っていました。彼らはフランク帝国の沿岸部のほとんどの町に、小集団で居住していました。[ 48 ] [ 49 ]

800年頃、ヴァイキングは富を蓄える新たな手段に気付いた。彼らはキリスト教徒ではなかったので、修道院を尊重する必要がなかった。修道院には、最小限の防御構造(壁と時には数人の衛兵)で、シャス、聖骨箱、礼拝用の貴金属製の品など、かなりの財宝があった。これらの品々は、金属がその価値だけでなくそれに伴う威信のために重要であったこの貨幣流通の弱い時代に特に求められていた。[ 50 ]その結果、800年から850年頃まで、ヴァイキングは交易活動を続けながら、機会があればいつでも孤立した修道院施設を襲撃しようとした。被害を受けた最初の施設は、 793年にヴァイキングに攻撃されたイギリス沿岸のリンディスファーン修道院であった。

この最初の攻撃の後、ヴァイキングの圧力は強まりました。彼らは、不適切に「ドラッカー」と呼ばれる喫水の浅い船で川を遡上し、修道院の財宝を略奪してからスカンジナビアに戻りました。この時点では、これらは短い遠征に過ぎませんでした。ノルマン人は略奪し、品物を持ち去り、ほとんどの場合、その場所を焼き払った後に去りました。しかし、これらの攻撃は、そのスピードと暴力性、そしてキリスト教が確立されて以来一度も攻撃されたことのない教会を襲ったことで、人々を恐怖に陥れました。841年、ノルマン人はジュミエージュ修道院とルーアン市を攻撃しました。修道士たちは聖人の聖遺物を持って襲撃の危険から逃げなければなりませんでした。ノワールムーティエ島もノルマン人から繰り返し攻撃され、修道士たちは修道院を放棄してナントの南約25kmのデアに定住し、ここが後にサン・フィルベール・ド・グラン・リューとなった。843年にナントは陥落し、住民の一部が虐殺された。9世紀の後半には、川沿いの町のほとんどがノルマン人の訪問を受けた。[ 51 ] [ 52 ] 9世紀末には、この現象は重要性を増した。彼らは今やはるかに組織化された集団となり、事前にルートを決め、どこへ行くべきかを知っていた。遠征隊の数も増え、19世紀初頭には最大で数十隻だったのに対し、現在では100隻に及ぶこともあった。ついに彼らは略奪して立ち去るだけでは満足しなくなった。彼らはますます頻繁に住民を連れ去り、奴隷として売ったり、征服した領土に定住させたりして、そこで冬を過ごすこともありました。[ 53 ] [ 54 ] [ 55 ]

ヴァイキングはヨーロッパだけでなく、イベリア半島、次いでイスラム教の支配下、そして北アフリカをも荒らし、誰も彼らを止めることはできなかった。領土全体を支配することは不可能であり、彼らの強さは艦隊の速さと遠征の残忍さにあったため、彼らがどこを攻撃するかを予測することは困難であった。攻撃しなかったときは、ヴァイキングは多額の貢物を要求した。ルイ敬虔王の息子たちの間の不和は、状況を改善することはほとんどなかった。ロタールと弟のルイは、すべての沿岸領土を相続した末息子のシャルルがほぼ完全に負担するこの問題にほとんど関心を示さなかった。のちに禿頭と呼ばれるようになるシャルルは、さらに要塞を建設しようとした。彼は貴族の指導者たちに、脅威にさらされている地域を守るよう求めた。ロバート強王(カペー家の祖先)は、国王によって西進軍の先頭に置かれたが、 866年にヴァイキングと戦って死んだ。885年、オド伯爵はセーヌ川を遡上する攻撃からパリを守った。これらの大領主たちはスカンジナビアからの侵略者との戦いで絶大な名声を獲得し、その名声は王権の弱体化に貢献した。今や軍事的成功は侯爵や伯爵のものとされた。カロリング家がスカンジナビア問題を解決できないことは明白であった。911年、サン=クレール=シュル=エプト条約により、シャルル単純王はセーヌ川下流をヴァイキングの首長ロロに割譲した。ロロはロロに河口とパリ下流の川の防衛を託した。この決定がノルマンディー公国創設の発端となった。カロリング家はスカンジナビアの脅威に対抗するため領土の割譲と貢物の納入を余儀なくされた。彼らはまた、家内の争いにも巻き込まれた。不安定な空気がカロリング家の権力の崩壊を加速させた。[ 52 ] [ 56 ] [ 57 ]

系譜

完全な男系家系図

男性、男系、嫡出、成人まで生きた、または幼少期に爵位を有していた家系員が含まれます。家長は太字で表記されています。

- メスのアルヌルフ(582年頃-645年)

- メスのクロドルフ、605年頃-697年

- アンセギセル、c。 602/610 - 662/679

- ヘルスタルのピピン、635年頃-714年

- ドロゴ・ド・シャンパーニュ、675年頃-708年

- アルヌルフ・ド・シャンパーニュ、707-723年

- ユーグ・ド・ルーアン、730年没

- ゴットフリート

- ピピン

- 小グリモアルド(714年没)

- キルデブランド1世、678年頃 - 743/751年

- カール・マルテル(688年頃-741年)

- カルロマン、706/716 - 754

- ドロゴ、紀元前730年

- ピピン3世(小ピピン)、714年頃-768年

- カール大帝、748-814

- せむし男のピピン、768/769 - 811

- シャルル3世(小) , c. 772-811

- イタリアのピピン、777-810

- ルイ敬虔王、778-840

- ロタール1世、795-855

- ルイ2世(イタリア王)、825-875

- ロタール2世、835-869

- シャルル・ド・プロヴァンス、845-863

- アキテーヌのピピン1世、797-838

- アキテーヌのピピン2世、823-864

- カール(マインツ大司教)、825/830 - 863

- ルイ1世(806/810年頃 - 876年)

- バイエルンのカルロマン、c。 830-880

- ルイ1世(小ルイ)、830/835年 - 882年

- シャルル3世(839-888)

- シャルル禿頭王(823-877)

- ルイ1世(吃音者)、846-879

- ルイ3世(フランス王)、863/865年 - 882年

- カルロマン2世、866年頃-884年

- シャルル単純王(879-929)

- ルイ4世(フランス王)、920/921年 - 954年

- フランスのロタール、941-986

- ルイ5世(フランス王)、966/967年 - 987年

- シャルル、下ロレーヌ公爵、953 - 992/995

- オットー、下ロレーヌ公爵、970年頃-1012年

- ルイ・ド・ローレーヌ、975/980 - 1023

- フランスのロタール、941-986

- ルイ4世(フランス王)、920/921年 - 954年

- シャルル・ザ・チャイルド、847/848年 - 866年

- 足の不自由なロタール(848年頃-865年)

- カルロマン、848年 - 877年頃

- ルイ1世(吃音者)、846-879

- ロタール1世、795-855

- カルロマン1世、751-771

- カール大帝、748-814

- グリフォ、726年頃-753年

- カルロマン、706/716 - 754

- ドロゴ・ド・シャンパーニュ、675年頃-708年

- ヘルスタルのピピン、635年頃-714年

大戦略

歴史家バーナード・バッハラックは、カロリング家の権力の台頭は、カロリング朝の大戦略理論を用いることで最もよく理解できると主張している。大戦略とは、典型的な軍事作戦期間よりも長く、長期間にわたる長期的な軍事・政治戦略である。[ 59 ]カロリング家は、権力の偶発的な台頭を否定する、大戦略とみなせる一定の行動方針をとった。初期カロリング家の大戦略のもう一つの重要な要素は、貴族との政治的同盟であった。この政治的関係は、カロリング家にフランク王国における権威と権力を与えた。

ピピン2世に始まるカロリング朝は、メロヴィング朝王ダゴベルト1世の死後、分裂していたフランク王国(regnum Frankorum 、「フランク王国」)の再建に着手した。 651年頃、メロヴィング朝から王位を奪取しようと試みて失敗した後、初期のカロリング朝は、宮廷の長として軍事力を強化し、徐々に権力と影響力を獲得し始めた。この目的を達成するために、カロリング朝は後期ローマ帝国の軍事組織と、5世紀から8世紀にかけて行われた漸進的な改革を組み合わせ、これを実行した。ローマ人が後期帝政期に実施した防衛戦略により、住民は軍事化され、軍事利用が可能になっていた。[ 60 ]道路、要塞、城塞都市など、軍事目的に利用可能なローマ時代のインフラが残存していたため、後期ローマ帝国の改革された戦略は今でも有効であった。城壁都市や要塞内、あるいはその付近に居住する民間人は、居住地域における戦闘方法と防衛方法を学ぶ必要があった。カロリング朝の大戦略において、これらの民間人が用いられることは稀であった。なぜなら、彼らは防衛目的で用いられ、カロリング朝はほとんどの場合、攻勢に出たからである。

民間人の別の階級は、軍事行動への参加を含む軍務に就くことが義務付けられていました。富に応じて異なる種類の奉仕が求められ、「富裕層ほど、軍務への義務は重かった」とされています。[ 61 ]例えば、富裕層であれば騎士として従軍することが求められるかもしれません。あるいは、一定数の戦闘員を提供することが求められるかもしれません。

所有地の兵役義務を負う者に加え、カロリング朝のために戦った職業軍人もいました。一定量の土地を所有する者が兵役に不適格な場合(女性、老人、病弱な男性、臆病者など)、兵役義務は依然として課せられました。彼らは自ら出征する代わりに、代わりに兵士を雇って戦いました。修道院や教会といった機関も、所有する土地の富と規模に応じて兵士を派遣する義務がありました。実際、教会機関の資源を軍事費に充てるという伝統は、カロリング朝が継承し、大きな恩恵を受けた伝統でした。

「10万人を超える兵力とその支援システムを、単一の作戦地域に戦場に投入することは極めて困難だった」[ 62 ] 。そのため、各領主は毎年、戦闘シーズンに全兵力を動員する必要はなく、カロリング朝は各領主からどのような種類の兵力が必要か、また何を携行させるべきかを決定した。場合によっては、兵士を戦闘に派遣する代わりに、異なる種類の兵器を投入することもあった。効果的な戦闘員を派遣するために、多くの機関は重装甲部隊として戦闘に熟練した、よく訓練された兵士を保有していた。これらの兵士は、彼らが戦う家や機関の費用で、訓練を受け、防具を装備し、重装部隊として戦うために必要な物資を与えられた。これらの武装従者たちは、ほぼ私兵のような役割を果たし、「大君主の費用で支援され、初期のカロリング朝の軍事組織と戦争において非常に重要であった」。[ 63 ]カロリング家自身も独自の軍閥を維持しており、彼らはフランク王国における常備軍の最も重要な中核であった。[ 64 ]

カロリング朝の大戦略の成功に貢献したのは、軍の組織を効果的に活用したことでした。この戦略は、自らの権威のもとでフランク王国の再建を厳格に守ることでした。バーナード・バッハラックは、カロリング朝の統治者世代に受け継がれた長期戦略の3つの原則を挙げています。

第一の原則は…アウストラシアにおけるカロリング朝の拠点から慎重に外へと進軍することであった。第二の原則は、征服が達成されるまで、一度に一つの地域にのみ関与することであった。第三の原則は、フランク王国の国境を越えて関与することを避けるか、あるいは必要不可欠な場合にのみ関与し、その場合でも征服を目的としないことであった。[ 65 ]

これは中世史の発展にとって重要です。なぜなら、このような軍事組織と壮大な戦略がなければ、カロリング家はローマ司教によって正当化されたフランク王国の王位に就くことはできなかったからです。さらに、カール大帝が800年にローマ皇帝として戴冠し、強大な権力を握ることができたのは、彼らの努力と基盤のおかげだったのです。先人たちの努力がなければ、カール大帝はこれほどの成功を収めることはできず、西ローマ帝国の復興も実現しなかった可能性が高いのです。

参照

参考文献

引用

- ^「カロリング朝」コリンズ英語辞典(第13版)ハーパーコリンズ、2018年、ISBN 978-0-008-28437-4。

- ^ National Identity and Vision of Europe . 2000. p. 26.

「ヨーロッパ」という言葉が初めて登場したのは8世紀、カロリンガ家が分裂したヨーロッパの再統一を試みた時でした。

- ^ヒュー・チザム編 (1911). ブリタニカ百科事典(第11版). ケンブリッジ大学出版局.

- ^ 「カロリング朝」ブリタニカ百科事典、2024年3月22日。 2024年4月2日閲覧。

- ^ワトキン、デイヴィッド(2005年)『西洋建築史』ローレンス・キング出版、107頁。ISBN 978-1856694599. 2018年5月5日閲覧。

- ^ハンクス、パトリック(2003年5月8日)『アメリカ人姓名辞典:全3巻』オックスフォード大学出版局、米国。277ページ。ISBN 978-0-19-508137-4。

- ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q rリシェ、ピエール(1993年)。ピーターズ、エドワード(編)『カロリング家:ヨーロッパを築いた一族』中世シリーズ。アレン、マイケル・イドミール訳。フィラデルフィア:ペンシルベニア大学出版局。pp. 14, 17– 18, 20– 23, 25, 30– 31, 33, 35, 42。

- ^ a b c d e f g h i j k l m n o p qフォーエーカー、ポール (2000). 『シャルル・マーテルの時代』ハーロウ: ピアソン・エデュケーション・リミテッド. pp. 28, 34– 35, 37– 40, 48, 60, 70, 106, 108– 109.

- ^マッキタリック、ロザモンド(2008年)『シャルルマーニュ:ヨーロッパのアイデンティティの形成』ケンブリッジ:ケンブリッジ大学出版局、pp. 57n.

- ^ a b c d e f g h i j k『フレデガー年代記第4巻とその続編』ウォレス・ハドリル訳、JM ロンドン:トーマス・ネルソン・アンド・サンズ社、1960年。32、43、50~52、73~75、87頁。

- ^ a b c d e f gガーバーディング、リチャード・A. (1987). 『カロリング朝の台頭とフランス史著』 オックスフォード: クラレンドン・プレス. pp. 7, 61, 65, 118, 145.

- ^ a b cポール・フォーエーカー(2005年)「メロヴィング朝の長い影」ジョアンナ・ストーリー編『シャルルマーニュ:帝国と社会』マンチェスター:マンチェスター大学出版局、pp. 6, 10– 11。

- ^ a bコリンズ、ロジャー(2010年)「初期中世ヨーロッパ 300-1000年」パルグレイブ・ヨーロッパ史(第3版)ロンドン:パルグレイブ・マクミラン。264、266頁。

- ^ a b c d e f g h i j k lポール・フォーエーカー著、リチャード・ガーバーディング著 (1996年)。『メロヴィング朝後期フランス:歴史と聖人伝 640-720年』。マンチェスター中世史料シリーズ。マンチェスター:マンチェスター大学出版局。pp. 91-94 , 358-359 , 365。

- ^ a b c dコスタンベイズ、マリオス、イネス、マシュー、マクリーン、サイモン (2011). 『カロリング朝の世界』 ケンブリッジ中世教科書. ケンブリッジ: ケンブリッジ大学出版局. pp. 40, 42, 50– 51.

- ^ a b c dウッド、イアン (1994). 『メロヴィング朝王国史 450–751』 ニューヨーク: ロングマン出版. pp. 256 , 260, 267, 285.

- ^ a b cポール・フォーエーカー(1995年)「814年のフランク人ガリア人」『新ケンブリッジ中世史』ケンブリッジ:ケンブリッジ大学出版局、88頁。

- ^グースマン、FCW (2013). 『記憶に残る危機:カロリング朝の歴史学とピピンの治世(750-900年)の形成』アムステルダム、223頁。

{{cite book}}: CS1 メンテナンス: 場所の発行元が見つかりません (リンク) - ^フォーエーカー、ポール(1995年)「814年のフランク人ガリア人」『新ケンブリッジ中世史』ケンブリッジ:ケンブリッジ大学出版局、88、90頁。

- ^ a bウッド、イアン(1994年)『メロヴィング朝王国史 450–751』ニューヨーク:ロングマン出版、pp. 256 , 260, 267, 275– 276, 285。

- ^ベーダ(1968年)『英国教会と民衆の歴史』ペンギン・クラシックス。シャーリー・プライス、レオ、レイサム訳、ロンドン:ペンギン・ブックス、330ページ。

- ^ギボン、エドワード(1839年)。ヒルマン、HH(編)『ローマ帝国衰亡史』第10巻。ロンドン:ジョン・マレー。pp. 23– 27。

- ^コリンズ、ロジャー(1998年)『シャルルマーニュ』ベイジングストーク:マクミラン・プレス社、30頁。

- ^コリンズ、ロジャー(2010年)『初期中世ヨーロッパ 300-1000年』パルグレイブ・ヨーロッパ史(第3版)ロンドン:パルグレイブ・マクミラン、pp. 264, 266, 269。

- ^ a bポール・フォーエーカー(1995年)「814年のフランク人ガリア人」『新ケンブリッジ中世史』ケンブリッジ:ケンブリッジ大学出版局、pp. 88– 90。

- ^フォーエーカー、ポール(2000年)『カール・マーテルの時代』ハーロウ:ピアソン・エデュケーション・リミテッド、pp.28、34–35、37–40、48、60、70、96–97、106、108–109 。

- ^ a b『フレデガー年代記第4巻とその続編』 ウォレス・ハドリル訳、JM ロンドン:トーマス・ネルソン・アンド・サンズ社、1960年。32、43、50~52、73~75、87、96、102~103頁。

- ^ポール執事(1829年)。ペルツ、G. (編)。ヒストリア・ランゴバルドルム。 Vol. II.ハノーバー: Monumenta Germaniae Historica、Scriptores。262~ 268ページ 。

- ^アーチボルド R. ルイス (1976 年 7 月)。 「レグナム・フランコルムの公爵家、西暦 550 ~ 751 年」。検鏡。51 (3): 401.土井: 10.2307/2851704。JSTOR 2851704。S2CID 162248053。

- ^ a b c dポール・フォーエーカー(2000年)『カール・マーテルの時代』ハーロウ:ピアソン・エデュケーション・リミテッド、pp. 28, 34– 35, 37– 40, 48, 60, 70, 96– 97, 106, 108– 109, 121, 137– 154.

- ^コリンズ、ロジャー(2010年)「初期中世ヨーロッパ 300-1000年」パルグレイブ・ヨーロッパ史(第3版)ロンドン:パルグレイブ・マクミラン、pp. 264, 266, 269, 271。

- ^アインハルト(2008年)『カール大帝の二つの生涯:アインハルトと吃音者ノトケル』ガンツ、デイヴィッド訳。ロンドン:ペンギンブックス。18 ~ 19ページ。ISBN 978-0-140-45505-2。

- ^ de Jong, Mayke (1995). 「カロリング朝の修道制度:祈りの力」. McKitterick, Rosamond (編). 『新ケンブリッジ中世史』 . ケンブリッジ: ケンブリッジ大学出版局. 622頁.

- ^ウッド、イアン (2013). 「西ヨーロッパの教会への委任、400–750年」王立歴史協会紀要. 23 : 60–61 . doi : 10.1017/S0080440113000030 . JSTOR 23726102. S2CID 163341734 .

- ^フォーエーカー、ポール (1995). 「814年のフランク人ガリア人」. マッキタリック、ロザモンド (編). 『新ケンブリッジ中世史』 . ケンブリッジ: ケンブリッジ大学出版局. pp. 88–90 , 91.

- ^ウッド、イアン (1994). 『メロヴィング朝王国史 450–751』 ニューヨーク: ロングマン出版. pp. 256 , 260, 267, 275–276 , 280, 285, 287.

- ^ウッド、イアン (1995). 「テウツィンド、ヴィトライク、そしてメロヴィング朝のプレカリアの歴史」. ポール・フォーエーカー、ウェンディ・デイヴィス編著. 『初期中世における財産と権力』 . ケンブリッジ: ケンブリッジ大学出版局. pp. 31–52 . ISBN 9780521434195。

- ^ウッド、イアン (1994). 『メロヴィング朝王国史 450–751』 ニューヨーク: ロングマン出版. pp. 256 , 260, 267, 275–276 , 285, 287.

- ^コリンズ、ロジャー(1998年)「カロリング朝の形成」『シャルルマーニュ』ベイジングストーク:マクミラン・プレス社、30頁。

- ^ 『フレデガー年代記第4巻とその続編』 ウォレス・ハドリル訳、J・M・ロンドン:トーマス・ネルソン・アンド・サンズ社、1960年。32、43、50~52、73~75、87、96~97、102~103頁。

- ^ 「カール大帝 – ローマ皇帝 | 神聖ローマ皇帝 [747?–814]」ブリタニカ百科事典. 2017年9月20日閲覧。

- ^ 「ヴェルダン条約 | フランス [843]」ブリタニカ百科事典. 2017年9月20日閲覧。

- ^ 「アルヌルフ | 神聖ローマ皇帝」ブリタニカ百科事典. 2017年9月20日閲覧。

- ^ヨッヘンス、ジェニー(1963年10月1日)「ヴァイキングの時代。P・H・ソーヤー著。(ニューヨーク:セント・マーチンズ・プレス、1962年。第6巻、254ページ)」。アメリカ歴史評論。69 ( 1): 95–96。doi: 10.1086 / ahr / 69.1.95。ISSN 1937-5239。

- ^マッキテリック、ロザモンド(2018年10月8日)『カロリング朝下におけるフランク王国、751-987年』doi : 10.4324/9781315836973 . ISBN 978-1-315-83697-3。

- ^ “Charlemagne and the Carolingian Empire” . penfield.edu . 2023年7月29日時点のオリジナルよりアーカイブ。2017年11月30日閲覧。

- ^ルイス、アンドリュー・W. (1981).カペー朝フランスにおける王位継承:家族秩序と国家に関する研究. マサチューセッツ州ケンブリッジ:ハーバード大学出版局, p. 17. ISBN 0-674-77985-1。

- ^マトソン、ウィリアム・L. (1971). 「メルマン、シーモア(編)『アメリカ合衆国の戦争経済』、ニューヨーク、セント・マーチンズ・プレス、1971年、247ページ。」国際研究. 2 (4): 714. doi : 10.7202/700161ar . ISSN 0014-2123 .

- ^ Basson, André; McDonald, R. Andrew; Sharron, David; Somerville, Angus A. (2010年1月). 「ブロック大学における13世紀イギリス憲章」 . Florilegium . 29 : 6. doi : 10.3138/flor.27.6 . ISSN 0709-5201 .

- ^マトソン、ウィリアム・L. (1971). 「メルマン、シーモア(編)『アメリカ合衆国の戦争経済』、ニューヨーク、セント・マーチンズ・プレス、1971年、247ページ。」国際研究. 2 (4): 714. doi : 10.7202/700161ar . ISSN 0014-2123 .

- ^ロスダール、エルゼ; Boyer, Régis (2005 年 10 月 1 日)、「デンマークのバイキングの考古学記念碑」、Les Violpéens、premiers Européens、Autrement、pp. 27–51、doi : 10.3917/autre.boyer.2005.01.0027、ISBN 978-2-7467-0736-8、 2025年10月6日閲覧

{{citation}}: CS1 maint: ISBNによる作業パラメータ(リンク) - ^ a b「サイモン・クープランド『カロリング朝の貨幣とヴァイキング:9世紀の権力と貿易に関する研究』(Variorum Collected Studies Series、847)。アルダーショット(イングランド)、バーリントン(バーモント州):アッシュゲート、2007年。p. x、324、非連続番号。白黒の口絵肖像、白黒の図、白黒の図版、表、地図。$124.95」。スペキュラム。82 ( 4): 1054。2007年10月。doi : 10.1017 / s0038713400012033。ISSN 0038-7134。

- ^ Scammell, GV (1972年12月). 「ドイツのハンザ同盟。フィリップ・ドリンガー著。DSオルトとS.H.スタインバーグ訳・編。ロンドン:マクミラン、1970年。pp. xxii + 474。6ポンド。 」歴史ジャーナル15 ( 4): 804. doi : 10.1017/s0018246x00003575 . ISSN 0018-246X .

- ^ネルソン、ジャネット・L. (2014年6月11日). 『禿頭のシャルル』 . doi : 10.4324/9781315846002 . ISBN 978-1-315-84600-2。

- ^ヨッヘンス、ジェニー(1963年10月1日)「ヴァイキングの時代。P.H .ソーヤー著。(ニューヨーク:セント・マーチンズ・プレス、1962年。第6巻、254ページ。7ドル)」。アメリカ歴史評論。69 (1): 95–96。doi : 10.1086 / ahr/69.1.95。ISSN 1937-5239。

- ^ヨッヘンス、ジェニー(1963年10月1日)「ヴァイキングの時代。P.H .ソーヤー著。(ニューヨーク:セント・マーチンズ・プレス、1962年。第6巻、254ページ。7ドル)」。アメリカ歴史評論。69 (1): 95–96。doi : 10.1086 / ahr/69.1.95。ISSN 1937-5239。

- ^ロスダール、エルゼ; Boyer, Régis (2005 年 10 月 1 日)、「デンマークのバイキングの考古学記念碑」、Les Violpéens、premiers Européens、Autrement、pp. 27–51、doi : 10.3917/autre.boyer.2005.01.0027、ISBN 978-2-7467-0736-8、 2025年10月6日閲覧

{{citation}}: CS1 maint: ISBNによる作業パラメータ(リンク) - ^リシェ 1993、368–369 ページ。

- ^バーナード・S・バッハラック『初期カロリング朝の戦争:帝国への序曲』フィラデルフィア:フィラデルフィア大学出版局、2001年、1頁。

- ^バッハラハ、52。

- ^バッハラハ、55。

- ^バッハラハ、58。

- ^バッハラハ、64歳。

- ^バッハラハ、65歳。

- ^バッハラハ、49~50。

出典

- ロイター、ティモシー『中世初期におけるドイツ 800-1056』ニューヨーク:ロングマン、1991年。

- マクリーン、サイモン著『9世紀後半の王権と政治:シャルル3世とカロリング朝の終焉』ケンブリッジ大学出版局、2003年。

- ライザー、カール. 『中世ヨーロッパにおけるコミュニケーションと権力:カロリング朝とオットー朝時代』ロンドン、1994年。

- ロト、フェルディナンド。 (1891年)。 「«carolingien» の起源と意味。」レヴュー・ヒストリーク、46 (1): 68–73。

- オマーン、チャールズ. 『暗黒時代』476-918ページ.第6版.ロンドン:リヴィントンズ, 1914年.

- ペインター、シドニー. 『中世史、284-1500』ニューヨーク:クノップフ社、1953年。

- 「アストロノムス」、ヴィタ・フルドヴィチ・インペラトリス、編。 G. ペルツ、ch. 2、月曜日ヒスト将軍。 Scriptores、II、608。

- ロイター、ティモシー(訳)『フルダ年代記』(マンチェスター中世シリーズ、第9世紀の歴史、第2巻)マンチェスター:マンチェスター大学出版局、1992年。

- アインハルト著『ヴィータ・カロリ・マグニ』 ( Wayback Machine、2008年5月14日アーカイブ)サミュエル・エペス・ターナー訳。ニューヨーク:ハーパー・アンド・ブラザーズ、1880年。

外部リンク

ウィキメディア・コモンズにおけるカロリング朝関連メディア

ウィキメディア・コモンズにおけるカロリング朝関連メディア