嘆く

嘆き(lament )とは、悲しみを情熱的に表現することであり、多くの場合、音楽、詩、歌などの形で表現されます。この悲しみは、後悔、つまり喪から生まれることがほとんどです。嘆きは、後悔していることや失った人について嘆く言葉として表現されることもあり、通常は泣き声、うめき声、泣き声などを伴います。[ 1 ]嘆きは最も古い書き言葉の一つであり、人類の文化圏全体にその例が存在します。

歴史

人類史上、最も古く、最も長く残っている詩の多くは嘆きの詩である。[ 2 ]シュメールとウルの嘆きは、少なくとも4000年前、世界初の都市文明である古代シュメールに遡る。嘆きは『イリアス』と『オデュッセイア』の両方に見られ、古典期およびヘレニズム期のギリシャでは、アウロスを伴うエレギアック(哀歌)の中で嘆きが歌われ続けた。[ 3 ]嘆きの要素は『ベーオウル』、ヒンドゥー教のヴェーダ、古代近東の宗教テキストにも見られる。それらは、ウルの嘆きやユダヤ教のタナハ(キリスト教の旧約聖書)などのメソポタミアの都市嘆きにも含まれている。

古代から近代に至るまで、多くの口承伝統において、嘆きは主に女性によって歌われてきた。[ 4 ]バティア・ワインバウムは、女性詠唱者の自発的な嘆きが『イリアス』の起源となった口承伝統の創造において重要な役割を果たしたと主張した。[ 5 ]嘆きの素材である「トラウマの音」は、シェリーの『アドネイス』やマシュー・アーノルドの『テュルシス』といった牧歌的な哀歌のジャンルと同様に、『ヨブ記』においても重要な要素となっている。[ 6 ]

旧約聖書には哀歌、あるいはエレミヤの哀歌が登場します。キリストの哀歌(様々な異なる名称で呼ばれる)は、キリストの生涯を描いた美術作品においてよく見られる主題であり、十字架刑後のイエスの遺体を悼む様子が描かれています。イエス自身も、受難を前に弟子たちと共にエルサレムに入城した際、エルサレム陥落の危機を嘆き悲しんでいました。[ 7 ]

哀歌や詩篇、特にタナハの嘆き/不平の詩篇に見られる嘆きは、「イスラエルが自力で生き延びるための資源を欠く危機的状況における、切実な叫び」と捉えることができる。[ 8 ]これをより基本的な視点で捉えると、嘆きとは単に「苦難における神の助けへの訴え」であると言える。[ 9 ]これらの嘆きにも、しばしば決まった形式がある。神への呼びかけ、救済を求める苦しみ/苦悩の描写、助けと救済を求める嘆願、敵への呪い、自らの無実を信じる表明、あるいは無実を告白すること、神の応答を期待する誓約、そして最後に感謝の歌である。[ 9 ]この一般的な形式の例は、個人嘆きと共同嘆きの両方において、それぞれ詩篇第3篇と第44篇に見られる。[ 9 ]

『エドワード二世の嘆き』は、もし本当にイングランドのエドワード二世によって書かれたものであるならば、彼の作品の中で唯一現存するものである。

ヒロインの嘆きはバロック・オペラ・セリアの定番であり、通常は弦楽器のみの伴奏で、下降するテトラコルドで演奏される。[ 10 ]オペラにおける嘆きは、その悲痛なカンタービレの旋律線、情感豊かな自由さ、非節構成、そしてアダージョのテンポのため、オペラの文脈における感情的な哀愁から切り離されても、ソプラノまたはメゾソプラノのアリアとして鮮やかに記憶に残る。初期の例としては、クラウディオ・モンテヴェルディの失われたオペラ『アリアナ』の中で唯一現存するアリアドネの「眠れ」が挙げられる。フランチェスコ・カヴァッリのオペラは、数多くの作品でラメントの形式を拡張しており、中でもチーロの「息を殺せ」は特筆すべきものである。[ 11 ]

その他の例としては、ディドの嘆き(「大地に横たわるとき」)(ヘンリー・パーセル『ディドとアエネアス』)、『Lascia ch'io pianga』(ゲオルク・フリードリヒ・ヘンデル『リナルド』)、『Caro mio ben』(トマーゾまたはジュゼッペ・ジョルダーニ)などがある。この嘆きは、音楽劇のハイライトであり続けた。オペラ・ブッファの文脈では、伯爵夫人の嘆き「Dove sono(鳩はここにいる)」は、ヴォルフガング・アマデウス・モーツァルトの『フィガロの結婚』の観客を驚かせ、ジョアキーノ・ロッシーニの『セビリアの理髪師』では、ロジーナが明らかに見捨てられたことに対する悲しげな言葉の後に、予想された嘆きのアリアではなく、嵐のような音楽の鮮やかなオーケストラの間奏曲が続く。ヒロインの嘆きはロマン派オペラの定番であり、薔薇の騎士第1幕の元帥の独白は心に突き刺さる心理的な嘆きとして理解できる。[ 12 ]

近代において、メランコリーやトラウマに関する言説は、前近代社会における儀式的な嘆きが果たしていた機能的な位置を占めるようになった。これは、共同体や慣習への焦点から、個性と真正性への焦点への移行を意味する。[ 13 ]

スコットランドの嘆き

純粋に器楽的な嘆きは、スコットランドのバグパイプ音楽において一般的な形式です。「マッククリモンの嘆き」は1745年のジャコバイト蜂起に由来します。この曲は、ハノーヴァー派を支持したダンヴェーガンのマクラウド家の笛吹き、ドナルド・バン・マッククリモンによって作曲されたとされています。1746年にモイで戦死したドナルド・バンは、二度と戻ってこないだろうという予感を抱いていたと言われています。[ 14 ]

ゲール語の子守唄としてよく知られているものに「Griogal Cridhe」(愛するグレゴール)があります。この歌は、1570年にキャンベル家によってグレゴール・マクレガーが処刑された後に作曲されました。悲しみに暮れる未亡人マリオン・キャンベルが、息子に歌いながら、当時の出来事を語ります。[ 15 ]

「クムハド・ナ・クロイン」(子供たちへの哀歌)は、パドルイグ・モール・マククリモンが1650年代初頭に作曲したピオバイレックド(pìobaireachd)である。一般的には、マククリモンの8人の息子のうち7人が1年以内に天然痘で亡くなったことに基づいていると考えられている。[ 16 ] [ 17 ]天然痘はスペインの貿易船によってスカイ島に持ち込まれた可能性がある。詩人で作家のアンガス・ピーター・キャンベルは、詩人ソーリー・マクリーンの言葉を引用し、これを「ヨーロッパ全土における偉大な芸術的栄光の一つ」と呼んでいる。[ 18 ]作家ブリジット・マッケンジーは『アーガイルの笛の伝統』の中で、この詩はウスターの戦いでクロムウェル軍と戦ったマクラウド家の虐殺を指していると示唆している。この詩は、この両方から着想を得た可能性がある。[ 19 ]

ピバイレッハドの伝統以外のスコットランドの嘆きとしては、「Lowlands Away」、「MacPherson's Rant」、「Hector the Hero」などがあります。

古代ギリシャの嘆き

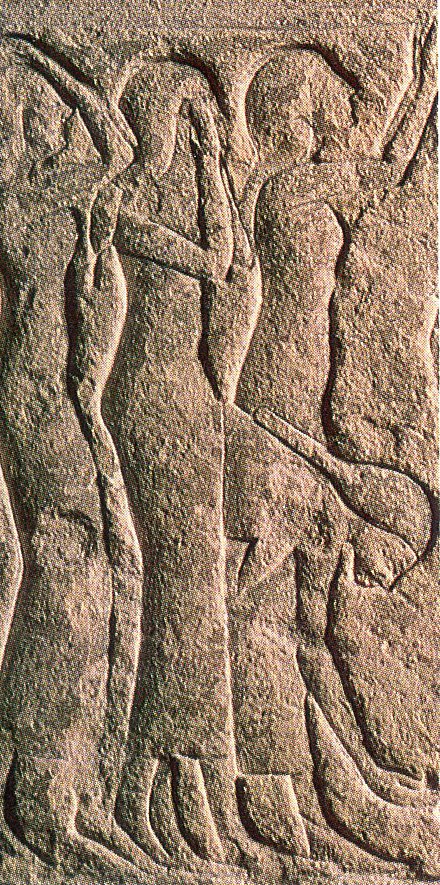

古代ギリシャでは、儀式的な嘆きはパフォーマンスの側面と密接に結びついていました。もともと葬儀の一部として行われていた嘆きは、死者を宥めるための音楽的で女性的な表現形式と考えられていました。嘆きが大衆文化、特にギリシャ演劇や文学に取り入れられると、男性もこの伝統に参加するようになりましたが、嘆きという行為自体は依然として女性と密接に結びついていました。

古代およびホメロス時代の儀式的嘆きは、埋葬のプロテーゼ(prothesis)の段階で主に女性によって行われ、音楽的要素を帯びた感情表現の儀式化でした。嘆きには、歌、泣き声、衣服を引き裂くこと、胸を叩くことなど、言語的動作と身体的動作の両方が含まれ、これらはすべて嘆きの音に貢献していました。[ 20 ]嘆きの描写は、容器、墓碑銘板、その他の考古学的遺跡に見られ、女性の表現豊かな動作のイメージは、男性のより静的なポーズと対照的です。[ 21 ]儀式的嘆きのジェンダー化は、当時のジェンダーの役割を反映しており、女性はロゴスの生き物と見なされていた男性とは対照的に、感情に敏感であると考えられていました。[ 22 ]

アルカイック時代とホメーロス時代には、嘆きはグース(gôos)とトレノス(thrënos)という2つの明確な部分に分けられると理解されていました。しかし、古典期に入ると、特にアテネ悲劇においては、グースとトレノスはしばしば互換的に使用されるようになりました。[ 20 ]嘆き悲しむ女性は、アイスキュロスの『アガメノン』のカサンドラの嘆き、ソポクレスの『エレクトラ』のエレクトラの嘆き、エウリピデスの『トロイアの女たち』のヘカベの嘆き など、有名な悲劇作家の作品にも登場します。悲劇作家はまた、悲劇にのみ登場するコモス(kommos)という別のジャンルの嘆きを生み出しました。[ 20 ]儀式的な嘆きは男性詩人にインスピレーションを与え、彼らはそれをより文学的な形式に取り入れました。書かれた嘆きは神に宛てられたものもあれば、詩人の親しい友人に向けた個人的なものもありました。[ 23 ] [ 24 ]

ソロンの法律時代のアテネにおける儀式的な嘆き

アテネの政治家ソロンは、女性の葬儀への参加を制限した。ソロンの法律は女性の服装や行動に制限を設け、葬儀の際に女性が公の場に出る方法を規制した。また、彼の法律は埋葬手続きにおける女性の役割にも影響を与え、「会葬者による肉体の裂傷」「嘆き」、定められた哀歌の使用を禁じた。[ 25 ]これらの方針は、葬儀の儀式的な哀歌に伴う騒音に対処し、富裕層の浪費を抑制するために制定された可能性もある。しかし、プルタルコスはソロンの女性に関する法律は概して「非常に不合理」だったと述べている。彼は、ソロンの法律は女性に対してむしろ不利なものであったと述べ、性的暴行に関するソロンの方針などを例に挙げている。[ 25 ]これらの変更に関する現代の解釈は、哀歌が政治的なレベルで混乱を引き起こす可能性について言及している。論理と合理性が重視されたアテネでは、嘆きの感情的な性質は権力者から好意的に受け止められなかった。[ 26 ]

アドニア祭の嘆き

嘆きと女性らしさの関係は、アテネのアドニア祭に明らかである。女性のみによる、女性のための行事であるこの祭の主な目的は、女神アフロディーテの恋人であるアドニスの死を悼むことであった。この祭の間、女性たちは集団で嘆きに参加した。女性たちは屋根に上がって嘆きを披露し、通りで行列を組んだ。[ 27 ]サッポーの作品の断片の中に、アドニスを悼む歌が登場する。サッポーの作品は、この祭の間に行われていた可能性のある行為の一部について洞察を与えてくれる。彼女の詩の中で、サッポーは女性たちに「胸を叩く」や「チュニックを引き裂く」などの行為をするように求めている。[ 28 ]これらの行為は、女性が埋葬の儀式で行うのと同じ行為である。ギリシャの詩人ビオンもアドニスを悼む歌を書いた。彼の詩は、抒情韻律で詩を書いたサッポーとは異なり、六歩格でアドニアの儀式的な嘆きを記録している。彼の嘆きの詩全体を通して、彼はキュテラという名でも呼ばれるアフロディーテに頻繁に言及している。彼の言葉は、アドニスとアフロディーテの密接な結びつきを示している。[ 29 ]サッポーとビオンの作品もまた、嘆きの伝統が口承から文学形式へとどのように発展したかを示している。

アリストパネスの『リュシストラタ』にはアドニアへの言及がある。劇中では、男性登場人物はアドニアに対する嫌悪感を表しており、特に嘆きの行程が騒々しいためである。実際、アリストパネスの劇『リュシストラタ』には、アドニアを祝う女性たちの嘆きが、集会を開こうとする男性登場人物の声をかき消す場面がある。[ 30 ]この祭りの現代の解釈では、アドニアの破壊的な特徴を利用して、この祭りが一種の転覆行為であったと示唆している。第一に、アドニアは女性のみによって組織されただけでなく、国家とは関係のない祝祭でもあった。祭りの全過程から男性が排除されていることは、女性の主体性を示している。さらに、アドニアの間、アテネの女性は公の場に出て、劇的な方法で声を上げることが許されていた。この祭りは、女性に一種の独立したコミュニティを形成する機会と、公共の場で自分たちの声と身体を提示する機会を与えた。アテネでは、女性は家庭に留まることが期待され、男性は政治、ビジネス、農業に従事していました。アドニアが女性たちに社会的に容認される形でジェンダーの役割を覆すことを許していたため、女性たちはこの祭りを歓迎したとされています。[ 31 ]

音楽的な嘆きの種類

- グース

- グースは、故人の近親者である女性によって行われる、自発的な悲しみの表現でした。グースは、泣き叫んだり、髪をかきむしったり、両腕を伸ばしたり、胸を叩いたりする動作を伴いました。

- トレノス

- グースには、通常は雇われた音楽家によって演奏される、決まった葬送歌からなるトレノスが伴奏としてつけられた。グースと比較して、トレノスはより組織的で音楽的に洗練されていた。歌にはしばしば故人への賛美が含まれていた。

- コムモスは古典期のアテネ悲劇の舞台で登場した。儀式的な嘆きと同様に、コムモスは劇中の合唱する弔問者と連動して女性登場人物によって演じられ、劇的な悲しみを表現する。[ 20 ]

- アイリノン (Αἴλινον)

- スーダによれば、それは哀歌と歌の一種であり、葬送歌と賛美歌の両方に適用され、ミューズ・カリオペの息子であるアイリノスにちなんで名付けられました。[ 32 ] [ 33 ]アイリノス(Αἴλινος)という用語は、悲しみや葬送歌のようなものを表すためにも使用されました。[ 34 ]

音楽形式

バロック時代、そしてロマン派時代にも現れた、短く自由な音楽形式「ラメント」があります。これは典型的にはホモフォニックなテクスチャーにおける一連の和声的変奏で構成され、ベース(ラメント・ベース)がテトラコルド(通常は短旋法を示唆する)を経て下降します。

参照

- ダージ

- 死の詩

- 死の嘆き

- エレジー

- エンデチャ– ガリシアの嘆き、プラントのサブジャンル

- キーニング

- キナ(複数形:キノット) - キノットは、ティシャ・バウ(ユダヤ暦の祝日)に朗唱される、第一神殿と第二神殿の破壊やその他の歴史的大惨事を嘆く伝統的なヘブライ語の詩です。(「キナ」という言葉は聖書にも登場し、嘆きを意味します。)

- コムモス

- ラメントベース

- リトアニアの嘆き

- マウワル(中東の変種)

- 哀歌

注記

- ^ピオトル・ミハロウスキ訳『シュメールとウルの滅亡を嘆く』(ウィノナ・レイク、インディアナ州:アイゼンブラウン社、1989年)、39-62ページ。ナンシー・リー著『嘆きの歌詞:悲劇から変容へ』(ミネアポリス:アウクスブルク要塞、2009年)に引用。

- ^オースティン、リンダ・M. (1998年12月). 「嘆きと崇高のレトリック」. 19世紀文学. 53 (3): 279–306 . doi : 10.2307/2903041 . JSTOR 2903041 ,泣き声を呼び起こす文学的修辞法を辿ります。

- ^マーガレット・アレクシオウ『ギリシャ伝統の儀式的嘆き』(ケンブリッジ大学出版局)1974年

- ^ Alexiou 1974; アンジェラ・バーク「悲しみよりも怒り:アイルランドの女性の嘆きの詩」、ジョーン・ニューロン・ラドナー編『フェミニスト・メッセージ:女性の民俗文化におけるコード化』(イリノイ大学出版局、1993年、160~182ページ)。

- ^バティア・ワインバウム、「嘆きの儀式が文学に変容する:女性の祈りを西洋古典文学の基礎とする」『アメリカンフォークロアジャーナル』第114号451号(2001年冬:20~39ページ)。

- ^オースティン 1998、280ページ以降

- ^ルカ19:41–44 :エルサレム聖書(1966年)のこのセクションの小見出しを参照

- ^ウォルター・ブルッゲマン『不安定な神』(ミネアポリス:フォートレス・プレス、2009年)13

- ^ a b cマイケル・D・クーガン『旧約聖書入門』(オックスフォード大学出版局、2009年)370

- ^エレン・ロザンド、2007年。『17世紀ヴェネツィアのオペラ』(カリフォルニア大学出版局)「嘆きのアリア:テーマの変奏曲」377頁以降。

- ^「Negatemi respiri」およびその他いくつかは、Rosand 2007:377f に記載されています。

- ^ジェレミー・アイヒラー(2005年3月15日). 「時間の賃金と失われた黄金時代を嘆く」 .ニューヨーク・タイムズ. 2022年4月4日閲覧.

マルシャリンの第一幕の嘆き

- ^プラード=ワイス、ジュリアン(2020年)『破滅と消費の言語:嘆きと不平について』ニューヨーク:ブルームズベリー出版、ISBN 9781501344190。

- ^「MacCrimmon's Lament」、フォグラム・アルバ、 2013-10-06ウェイバックマシンにアーカイブ

- ^「子守唄とダンドリングス」フォグラム・アルバ2013年10月4日アーカイブat the Wayback Machine

- ^ 「子供たちの嘆き」 .ピオバイリーチ協会。

- ^マクレラン、ジョン船長「パイピングの歴史 - 世襲パイパー - マッククリモン家」(PDF) . piobaireachd.co.uk .

- ^キャンベル、アンガス・ピーター(2009 年 4 月 12 日)。「私は感動しました:Cumha na Cloinne (The Lament for the Children) by Pàdraig Mòr MacCrimmon」タイムズ。

- ^「Pibroch songs and canntaireachd」、教育スコットランド、 2013-10-04ウェイバックマシンにアーカイブ

- ^ a b c dマーガレット・アレクシオウ、ギリシャの伝統における儀式の嘆き、第 2 版。 (ケンブリッジ大学出版局) 2002。http://nrs.harvard.edu/urn-3:hul.ebook:CHS_AlexiouM.Ritual_Lament_in_Greek_Tradition.2002。

- ^テラコッタの葬祭用額、紀元前520~510年頃、ギリシャ、アッティカ、54.11.5。メトロポリタン美術館。https ://www.metmuseum.org/art/collection/search/254801

- ^ワイス、ナオミ。「ノイズ、音楽、スピーチ:ギリシャ悲劇における嘆きの表現」アメリカ文献学ジャーナル138、第2号(2017年):243-66。http ://www.jstor.org/stable/26360827。

- ^ビオン『アドニスへの哀歌』ローブ古典文庫

- ^ニカイアのパルテニウス『詩的断片』ローブ古典図書館

- ^ a bプルタルコス『英雄伝』ソロン、ローブ古典図書館

- ^ダンハム、オリビア(2014)「私的なスピーチ、公的な苦痛:古代ギリシャの詩と悲劇における女性の嘆きの力」クリスクロス:第1巻:第1号、記事2。

- ^ Simms, Ronda R.「アテネのアドニアにおける追悼とコミュニティ」The Classical Journal 93, no. 2 (1997): 121–41. http://www.jstor.org/stable/3298134 .

- ^サッポー『断片集』ローブ古典図書館

- ^ビオン『アドニスへの哀歌』ローブ古典図書館

- ^アリストパネス『リュシストラタ』ローブ古典図書館

- ^フレダル、ジェームズ。「ヘルムの舟、アドニア、そして古代ギリシャにおける修辞行為」カレッジ・イングリッシュ64巻5号(2002年):590-612。https ://doi.org/10.2307/3250755。

- ^須田、アルファイオタ、180

- ^須田、アルファイオタ、181

- ^須田、アルファイオタ、182

さらに読む

- H. マンロー・チャドウィック、ノーラ・カーショウ・チャドウィック、『文学の成長』(ケンブリッジ:ケンブリッジ大学出版局、1932-40年)、例えば第2巻229ページ。

- リチャード・チャーチ『軍事作戦の嘆き』PDQ: スティーブ・ルーリング、2000年。

- アンドリュー・ダルビー『ホーマーの再発見』(ニューヨーク:ノートン、2006年、ISBN 0-393-05788-7)141~143ページ。

- アンドレア・ギドーニ、ピアンジェール・ラ・メモリア。中世のラメント・フネーブレ・カルチャー。ローマ:カロッチ、2024年。

- ゲイル・ホルスト=ワーハフト著『危険な声:女性の嘆きとギリシャ文学』ロンドン:ラウトレッジ、1992年、ISBN 0-415-12165-5。

- ナンシー・C・リー『嘆きの歌詞:悲劇から変容へ』ミネアポリス:フォートレス、2010年。

- マルチェロ・ソルセ・ケラー「悲しみと悲嘆を組織化された音で表現し、伝え、共有し、表現する(8つの短いセグメントの思索)」スティーブン・ワイルド、ディ・ロイ、アーロン・コーン、ルース・リー・マーティン編『共通の糸 ― 嘆きの音楽世界― 人文科学研究のテーマ別特集』キャンベラ、ANU大学出版局、第19巻第3号、2013年、3~14ページ

- クラウス・ヴェスターマン著『詩篇における賛美と嘆き』ウェストミンスター:ジョン・ノックス・プレス、1981年。ISBN 0-8042-1792-0。