生まれか育ちか

生まれか育ちかという問題は、生物学と社会において長年議論されてきたテーマです。人間は遺伝的遺伝、つまり生物学的性質(生まれか育ち)と、発達過程における環境的条件(育ち)のどちらに影響を受けるのでしょうか。生まれか育ちとは、人々が「あらかじめ決められた回路」と考えるものであり、遺伝的遺伝やその他の生物学的要因の影響を受けます。育ちとは、一般的に受胎後の外的要因、例えば、個人への露出、経験、学習といったものの影響を指すと考えられています。

現代的な意味でのこのフレーズは、ヴィクトリア朝時代の博学者フランシス・ゴルトンによって普及しました。ゴルトンは優生学と行動遺伝学の近代的創始者であり、遺伝と環境が社会進出に与える影響について論じていました。 [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ]ゴルトンは、異父従兄弟である進化生物学者チャールズ・ダーウィンが著した『種の起源』の影響を受けています。この二つの概念を補完的に組み合わせた概念は、古代ギリシャ語でἁπό φύσεως καὶ εὐτροφίαςです。[ 4 ]

人間の行動特性の全て、あるいはほぼ全てが「育ち」によって獲得されるという見解は、1690年にジョン・ロックによってタブラ・ラサ(白紙、石板)と名付けられました。人間の行動特性はほぼ環境の影響のみによって形成されると仮定する、人間発達心理学における白紙説(ブランク・スレート主義とも呼ばれる)は、20世紀の大部分において広く支持されていました。遺伝の影響を否定する「白紙説」と、環境特性と遺伝特性の両方を認める見解との間の論争は、20世紀後半を通じて、研究課題をめぐるイデオロギー論争の核心でした。

今日では、生まれか育ちかを強く二分する考え方は、一般的にあまり意味を持たないと考えられています。生物学者、心理学者、人類学者が研究する多くのプロセスにおいて、「生まれか育ち」と「育ち」の両方の要因が、しばしば不可分な形で、大きく寄与していることが分かっています。[ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ]自己家畜化に見られるように、生まれか育ちが絶えず相互に影響を与え合うフィードバックループが発見されています。生態学と行動遺伝学の分野では、研究者たちは育ちが個体の性質に本質的な影響を与えると仮定しています。[ 10 ] [ 11 ]同様に、他の分野でも、エピジェネティクス[ 12 ]や胎児発達[ 13 ]のように、遺伝形質と獲得形質の境界線は曖昧になっています。

議論の歴史

司馬遷の『史記』(紀元前94年)によると、紀元前209年の陳勝の武光反乱の際、陳勝は戦争への呼びかけとして修辞的な質問をした。「王や将軍、大臣は、ただその種族に生まれただけなのだろうか?」[ 14 ](中国語:王侯將相寧有種乎)。[ 15 ]陳勝はこの質問に明らかに否定的であったが、このフレーズは、生まれか育ちかという問題への初期の探求としてしばしば引用されている。[ 16 ]

ジョン・ロックの『人間知性論』 (1690年)は、白紙論の基礎文書としてしばしば引用される。この論の中で、ロックはルネ・デカルトが主張した、人類に普遍的な生得的な神観念を具体的に批判している。ロックの見解は当時、厳しく批判された。第3代シャフツベリ伯爵アンソニー・アシュリー=クーパーは、生得的な観念の可能性を否定することで、ロックは「世界からあらゆる秩序と美徳を放棄し」、完全な道徳相対主義に陥ったと非難した。19世紀になると、支配的な見解はロックの見解とは逆になり、「本能」に重点を置く傾向にあった。 レダ・コスミデスとジョン・トゥービーは、ウィリアム・ジェームズ(1842-1910)が、人間は動物よりも多くの本能を持っており、行動の自由度が高いのは心理的な本能が少ないからではなく、多いからであると主張したことを指摘した。[ 17 ]

「生得観念」あるいは「本能」の問題は、道徳哲学における自由意志の議論において重要な意味を持っていました。18世紀の哲学では、これは「生得観念」が普遍的な美徳の存在を確立し、客観的道徳の前提条件となるという観点から捉えられていました。20世紀には、この議論はある意味で逆転しました。一部の哲学者(J・L・マッキー)は、人間の行動特性の進化的起源は倫理の基盤がないことを認めざるを得ないと主張し、他の哲学者(トーマス・ネーゲル)は倫理を、進化論的な考察とは完全に切り離された、認知的に妥当な言明の領域として扱いました。[ 18 ]

20世紀初頭から中期

20世紀初頭、ダーウィンの進化論が大成功を収めたことを受けて、純粋遺伝に重点が置かれるようになったことへの反発として、環境の役割に対する関心が高まりました。[ 19 ]この時期、社会科学は、「生物学」に関する問題から完全に切り離して文化の影響を研究するプロジェクトとして発展しました。フランツ・ボアズの『原始人の精神』 (1911年)は、その後15年間、アメリカの文化人類学を支配するプログラムを確立しました。この研究で彼は、どのような集団においても生物学、言語、物質文化、象徴文化は自律的であり、それぞれが人間性の等しく重要な側面であるが、これらの側面はどれも他の側面に還元できないことを確立しました。

純粋主義行動主義

ジョン・B・ワトソンは1920年代から1930年代にかけて、その後数十年にわたって支配的な立場をとることになる純粋行動主義学派を確立しました。ワトソンは、遺伝が及ぼす影響よりも文化の影響の方がはるかに大きいと確信していたとよく言われます。これは、文脈を無視して頻繁に引用される以下の引用に基づいています。最後の文が省略されることが多く、ワトソンの立場について混乱を招いています。[ 20 ]

健康で体格の良い幼児12人、そして彼らを育てるための私独自の世界を与えてください。そうすれば、私は誰からでもランダムに選び、私が選んだあらゆる専門家へと訓練することを保証いたします。医者、弁護士、芸術家、商人の頭領、そしてもちろん、乞食や泥棒でさえも。その才能、嗜好、性向、能力、職業、そして祖先の人種は問いません。私は事実を無視しており、そのことを認めますが、反対を唱える人々も同様であり、何千年も前からそうしてきました。

1940年代から1960年代にかけて、アシュリー・モンタギューは遺伝の寄与を一切認めないこの純粋行動主義の著名な提唱者であった。[ 21 ]

人間が人間であるのは、本能がないからであり、人間が人間であり、人間になったことのすべては、文化から学び、獲得したものである。... 突然の支援の断絶や突然の大きな音に対する幼児の本能的な反応を除けば、人間にはまったく本能がない。

1951年、カルヴィン・ホールは、生まれつきか育ちかという二分法は結局無益であると示唆した。[ 22 ]

ロバート・アードリーは『アフリカの起源』(1961年)と『領土の命題』(1966年)において、人間の本性、特に領土性に関して、生来の特質を主張している。デズモンド・モリスは『裸の猿』(1967年)で 同様の見解を示している。モンタギューの純粋主義的な「ブランクスラット主義」に対する組織的な反対運動は1970年代に活発化し始め、特にE・O・ウィルソン( 『人間の本性について』 (1979年))が主導した。

双子研究というツールは、遺伝した行動特性に基づく交絡因子をすべて排除することを目的とした研究デザインとして開発された。[ 23 ]このような研究は、特定の集団における特定の特性の変動性を、遺伝的要素と環境的要素に分解するように設計されている。双子の神経画像化法を用いた研究では、遺伝的要素は感情制御よりも認知処理の変動をより多く説明できることが示されており、これは環境要因が感情特性の形成に大きな役割を果たしていることを示す。[ 24 ]双子研究により、多くの場合、重要な遺伝的要素があることが立証された。これらの結果は、遺伝要因の圧倒的な寄与を決して示しておらず、遺伝率は通常約40%から50%の範囲であるため、論争は純粋行動主義対純粋生得主義という観点からは捉えられないかもしれない。むしろ、純粋主義的な行動主義は、現在では両方の要因が特定の特性に寄与するという、現在では主流となっている見解に徐々に取って代わられていった。これはドナルド・ヘブが逸話的に「性格に寄与するのは生まれつきか育ちか」という問いに対する答えとして「長方形の面積に寄与するのは長さか幅か」と問いかけたものである[ 25 ]。

同様の研究分野において、人類学者ドナルド・ブラウンは1980年代に世界中の数百件の人類学的研究を調査し、一連の文化的普遍性を収集しました。彼は約150のそのような特徴を特定し、「普遍的な人間性」が存在し、これらの特徴がその普遍的な人間性を指し示しているという結論に達しました。[ 26 ]

決定論

論争が最高潮に達した1970年代から1980年代にかけて、議論は高度にイデオロギー化されていました。リチャード・ルウォンティン、スティーブン・ローズ、レオン・カミンは『 Not in Our Genes: Biology, Ideology and Human Nature』(1984年)の中で、マルクス主義の枠組みから「遺伝的決定論」を批判し、「科学はブルジョア・イデオロギーの究極の正当化者である…もし生物学的決定論が階級闘争における武器であるならば、大学は武器工場であり、その教育研究機関はエンジニア、設計者、そして生産労働者である」と主張しています。こうして議論は、遺伝形質の存在の有無から、その存在を認めることが政治的または倫理的に許容されるかどうかへと移行しました。著者らはこれを否定し、進化論的傾向は、その存在の有無に関わらず、倫理的・政治的議論において排除されるべきであると主張しています。[ 27 ]

1990年代

1990年代の遺伝学研究の進歩により、遺伝率研究の実施ははるかに容易になり、研究件数も大幅に増加しました。1990年代後半までに、ワトソンやモンタギューが提唱した極端な「ブランクスラット主義」を反駁するほどの膨大な証拠が蓄積されました。

この新たな状況は、1990年代後半に一般向けの書籍にまとめられました。ジュディス・リッチ・ハリスは『養育の仮定:なぜ子どもたちはこうなるか』(1998年)の中で、スティーブン・ピンカーから「心理学の歴史における転換点となるだろう」と称賛されました。[ 28 ]しかし、ハリスは「親の養育は以前考えられていたほど重要ではないようだ」という点を「親は重要ではない」という含意にまで誇張していると批判されました。[ 29 ]

20世紀末に現れた状況は、スティーブン・ピンカー著『空白の石板:現代における人間性の否定』 (2002年)に要約されている。この本はベストセラーとなり、1940年代から1970年代にかけての行動主義純粋主義からのパラダイムシフトが、それ以前の数十年間に広く世間に認識されるきっかけとなった。[ 30 ]

ピンカーは、純粋なブランクスラット主義への固執を、20 世紀の人間性の支配的な見方に見られる他の 2 つの教義に結びついた イデオロギー的教義として描写しています。

ピンカーは、これら3つの教義は、人間の特性が純粋に文化によって条件付けられるのであれば、望ましくない特性(例えば犯罪や攻撃性)は純粋に文化的(政治的)な手段によって排除できるという意味で、望ましいものと見なされていたため、証拠があるにもかかわらず長期間保持されてきたと主張する。ピンカーは、反対の証拠を不当に抑圧したと考えられる理由、特に(想像上または投影された)政治的またはイデオロギー的結果への恐怖に焦点を当てている。[ 31 ]

遺伝率の推定

遺伝率という用語は、ある形質における人々間の遺伝的変異の程度のみを指す。特定の個人の形質が環境要因または遺伝的要因による程度を指すものではない。個人の形質は常に、環境要因と遺伝的要因の複雑に絡み合ったものである。[ 32 ]個体にとって、目の色のように遺伝的影響が強い、あるいは「必須」な形質であっても、個体発生の過程では典型的な環境(例えば、特定の温度範囲、酸素レベルなど)からの入力を前提としている。

対照的に、「遺伝率指数」は、ある形質における個体間の差異が、その個体が持つ遺伝子の差異に起因する程度を統計的に定量化するものです。繁殖や環境を実験的に制御できる動物では、遺伝率は比較的容易に決定できます。このような実験は、ヒトを対象とした研究においては倫理的に問題となります。この問題は、研究者が設定したい実験環境を反映する既存のヒト集団を見つけることで克服できます。

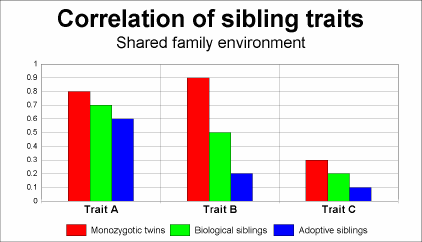

遺伝子と環境がある形質にどの程度寄与しているかを判断する方法の 1 つは、双子を研究することです。[ 33 ]ある種の研究では、別々に育てられた一卵性双生児を、無作為に選ばれた 2 人の人物と比較します。双子は同一の遺伝子を共有していますが、家庭環境が異なります。別々に育てられた双子は、里親や養父母に無作為に割り当てられるわけではありません。別の種類の双子の研究では、一緒に育てられた一卵性双生児 (家庭環境と遺伝子を共有) を、一緒に育てられた二卵性双生児(家庭環境も共有するが、遺伝子は半分しか共有していない) と比較します。遺伝子と環境の分離を可能にする別の条件は、養子縁組です。ある種の養子縁組の研究では、一緒に育てられた実の兄弟 (同じ家庭環境と遺伝子の半分を共有) を養子縁組された兄弟 (家庭環境は共有しているが、遺伝子は共有していない) と比較します。

多くの場合、知能や性格といった心理的特性を含め、遺伝子が大きな影響を与えることが分かっています。[ 34 ]しかし、環境的恵まれない状況など、他の状況では遺伝率が異なる場合があります。遺伝率が低い、中程度、高い形質の例としては、以下のものがあります。

| 低い遺伝率 | 中程度の遺伝率 | 高い遺伝率 |

|---|---|---|

| 特定の言語 | 重さ | 血液型 |

| 特定の宗教 | 宗教心 | 目の色 |

双子研究と養子縁組研究には、それぞれ方法論的な限界があります。例えば、どちらもサンプルとなる環境や遺伝子の範囲が限られています。これらの研究のほとんどは西洋諸国で実施されているため、必ずしも世界規模で外挿して非西洋諸国の集団に適用できるわけではありません。さらに、どちらの研究も特定の仮定に依存しており、例えば双子研究の場合は「環境が同等」という仮定、養子縁組研究の場合は「養子縁組前の影響が存在しない」という仮定などが挙げられます。

この文脈における「性質」の定義は「遺伝性」と結びついているため、「養育」の定義は結果的に非常に広範となり、遺伝性のないあらゆる因果関係も含まれるようになりました。この用語は、本来の「文化的影響」という含意から離れ、環境のあらゆる影響を含むようになりました。実際、人間の性質に対する環境からのインプットの大きな源泉は、胎児期の発達における確率的変動から生じる可能性があり、したがって「文化的」という用語とは全く異なる意味合いを持ちます。[ 35 ] [ 36 ]

遺伝子と環境の相互作用

脳の多くの特性は遺伝的に構成されており、感覚から入ってくる情報に依存しません。

遺伝子と環境の相互作用、すなわち遺伝子環境相互作用は、生まれか育ちかという議論のもう一つの要素です。遺伝子環境相互作用の典型的な例としては、アミノ酸フェニルアラニンの摂取量が少ない食事が、遺伝性疾患であるフェニルケトン尿症を部分的に抑制する能力が挙げられます。生まれか育ちかという議論をさらに複雑にしているのは、遺伝子と環境の相関関係の存在です。これらの相関関係は、特定の遺伝子型を持つ個体が特定の環境に身を置く可能性が高いことを示しています。したがって、遺伝子は環境(の選択または創造)を形作ることができるようです。上記のような実験を用いても、遺伝子と環境の相対的な寄与を納得のいく形で決定することは非常に困難です。「遺伝子は銃に弾を込めるが、環境は引き金を引く」という比喩は、ジュディス・スターンに帰せられます。[ 37 ]

遺伝率とは、人々の違いの起源を指します。個体の発達は、目の色のように遺伝性の高い形質であっても、生物の他の遺伝子から、発達段階や個体発生過程における温度や酸素濃度などの物理的変数まで、様々な環境要因に依存します。

形質の多様性は、遺伝的差異(「生まれつき」)と環境(「育ち」)のどちらかに一定の割合で起因すると考えるのが妥当である。ハンチントン病のような浸透率の高いメンデル遺伝性疾患の場合、その発症のほぼ全てが遺伝的差異に起因する。ハンチントン病の動物モデルは、飼育方法によって寿命が著しく長くなったり短くなったりする。[ 38 ]

分子レベルでは、遺伝子は他の遺伝子や環境からのシグナルと相互作用します。単一遺伝子座位形質は数千種類存在しますが、いわゆる複合形質は、多数(多くの場合数百)の小さな遺伝子効果の加法的効果によって形成されます。その好例が身長で、分散は数百もの遺伝子座に広がっているように見えます。[ 39 ]

まれに、極端な遺伝的条件や環境的条件が優勢になることもあります。遺伝子変異により口がきけない状態で生まれた子どもは、環境に関わらずいかなる言語も話せるようにはなりません。同様に、遺伝子型によりハンチントン病を発症することがほぼ確実な人でも、病気が発現するずっと前に、無関係の事故(環境的出来事)で死亡することもあります。

スティーブン・ピンカーも同様にいくつかの例を挙げている。[ 40 ] [ 41 ]

家庭や文化によってもたらされる内容に明らかに依存する具体的な行動特性、例えば、話す言語、信仰する宗教、支持する政党などは、全く遺伝しません。しかし、根底にある才能や気質を反映する特性、例えば、言語能力、宗教心、リベラルか保守かといった特性は、部分的に遺伝します。

形質が遺伝子型と環境の複雑な相互作用によって決定される場合、集団内における形質の遺伝率を測定することは可能です。しかし、ある形質が一定の割合の遺伝率を持つという報告を目にした多くの非科学者は、遺伝子と環境がその形質に非相互作用的かつ加法的に寄与していると想像します。類推として、一般の人の中には、形質の程度は遺伝子と環境という2つの「バケツ」で構成され、それぞれがその形質の一定容量を保持できると考える人もいるかもしれません。しかし、遺伝率が中間的な場合でも、形質は常に遺伝的素因と人が成長する環境の両方によって形作られ、これらの遺伝率指標に関連する可塑性の程度に差があるだけです。

遺伝率の尺度は常に、集団内の個人間の変動の度合いを示します。つまり、これらの統計は個人レベルでは適用できないため、性格の遺伝率指数が約 0.6 である一方で、性格の 60% は両親から、40% は環境から受け継がれると言うのは間違いです。これを理解しやすくするために、すべての人間が遺伝的にクローンであると想像してみてください。すべての形質の遺伝率指数はゼロになります (クローン個体間のすべての変動は環境要因によるはずです)。そして、遺伝率指数の誤った解釈に反して、社会がより平等になるにつれて (誰もがより類似した経験を持つようになるにつれて)、遺伝率指数は上昇します (環境がより類似するにつれて、個人間の変動は遺伝要因によるものが大きくなります)。

また、遺伝率と環境性の変数は正確ではなく、選択された集団内や文化によっても変化するという事実も考慮に入れる必要があります。遺伝率と環境性の程度は、特定の期間における特定の集団内の選択されたグループにおける特定の表現型を参照して測定される、と述べる方が正確でしょう。計算の精度は、考慮される係数の数によってさらに低下し、年齢はそのような変数の一つです。遺伝率と環境性の影響の現れ方は、年齢層によって大きく異なります。研究対象の年齢が高くなるほど遺伝率要因は顕著になり、被験者が若いほど環境要因の影響が強く現れる可能性が高くなります。

例えば、ある研究では、出生時に別居した中年期の一卵性双生児と、同じ家庭で育った双生児の間で、自己申告による幸福度に統計的に有意な差は見られず、中年期の幸福は家庭での養育に関連する環境要因に左右されないことが示唆されました。同じ結果は、中年期の二卵性双生児にも見られました。さらに、二卵性双生児の自己申告による幸福度には、一卵性双生児よりも有意に大きなばらつきがありました。したがって、遺伝的類似性は、成人期の幸福度におけるある時点のばらつきの約50%、長期的な幸福度の安定性におけるばらつきの80%を占めると推定されています。[ 42 ]他の研究でも同様に、幸福度の遺伝率は約0.35~0.50であることが示されています。[ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ]

環境要因が遺伝子発現に影響を与えるという指摘もある。[ 12 ]これは、環境が遺伝的素因が実際にどの程度発現するかに影響を及ぼす可能性があることを示す一つの説明である。[ 12 ]

絶対適応と条件的適応

形質は、適応(臍帯など)、適応の副産物(へそ)、またはランダムな変異(へその形状が凸型か凹型か)によるものとみなされる場合がある。[ 47 ]生得と育成を対比する代わりに、「絶対適応vs. 条件的」適応に焦点を当てるものがある。[ 47 ]適応は一般的に、より絶対的(典型的な環境変動に対して頑健)であるか、より条件的(典型的な環境変動に敏感)であるかのどちらかである。例えば、砂糖の甘味や身体の損傷による痛みといった報酬は、絶対的な心理的適応であり、発達過程における典型的な環境変動は、それらの作用にあまり影響を与えない。[ 48 ]

一方、条件付き適応は「もし~ならば」という仮定文に似ています。[ 49 ] 条件付き心理的適応の例としては、成人の愛着スタイルが挙げられます。成人の愛着スタイル(例えば、「安全な愛着スタイル」、つまり他者と親密で信頼関係を築く傾向)は、幼少期の養育者が信頼できる援助と注意を与えてくれると信頼できるかどうかに条件付けられると提案されています。条件付き生理的適応の例としては、日光にさらされると肌が日焼けする(皮膚の損傷を防ぐため)ことが挙げられます。条件付き社会適応も提案されています。例えば、社会が好戦的か平和的かは、その社会がどの程度の集団的脅威に直面しているかに条件付けられると提案されています。[ 50 ]

高度な技術

遺伝形質に関する 定量的研究は、この問題の解明に光を当てます。

発達遺伝学的解析は、人間の生涯にわたる遺伝子の影響を解析する。知能に関する初期の研究は主に幼児を対象としており、遺伝率は40~50%と測定された。その後の発達遺伝学的解析では、加法的環境要因による変動は高齢者では顕著ではなく、IQの遺伝率は成人期に増加すると推定される。[ 51 ] [ 52 ] [ 53 ]

多変量遺伝子解析は、同時に変化する複数の形質への遺伝的寄与を解析します。例えば、多変量遺伝子解析は、特定の認知能力(例:記憶、空間推論、処理速度)の遺伝的決定因子が大きく重複していることを示しており、特定の認知能力に関連する遺伝子は他のすべての認知能力にも影響を及ぼす可能性があります。同様に、多変量遺伝子解析は、学業成績に影響を与える遺伝子と認知能力に影響を与える遺伝子が完全に重複していることを明らかにしています。

極値分析は、正常な特性と病的な特性の関連性を検証する。例えば、ある行動障害は、正常な行動の連続分布の極値、ひいては遺伝的および環境的変異の連続分布の極値を表す可能性があるという仮説が立てられる。この文脈では、うつ病、恐怖症、読字障害などが検証されてきた。

いくつかの遺伝性の高い形質については、その形質の変異と関連する遺伝子座が研究によって特定されており、例えば統合失調症患者の一部にそれが見られます。[ 54 ]新たな研究では、環境刺激によって成人でも遺伝子発現が起こる可能性があることが示されています。例えば、統合失調症遺伝子を持つ人は、この病気の遺伝的素因を持っていますが、ほとんどの人ではこの遺伝子は休眠状態にあります。しかし、慢性的なストレスやアンフェタミンを摂取すると、メチル基が海馬ヒストンに付着します。[ 55 ]

知能

知能の遺伝率

認知機能には遺伝的要素が大きく関わっています。2015年に1400万組以上の双子を対象に行われたメタ分析では、認知機能の変動の57%が遺伝によって説明できることが分かりました。[ 56 ]行動遺伝学研究のエビデンスによると、家庭環境要因が子供のIQに影響を与え、変動の最大4分の1を占める可能性が示唆されています。アメリカ心理学会の報告書「知能:既知と未知」(1995年)では、正常な子供の発達には、ある一定水準の責任あるケアが必要であることは間違いないと述べられています。ここでは、環境は完全に遺伝的であると考えられているもの(知能)に影響を与えていますが、深刻な貧困、ネグレクト、虐待などの環境は、子供の知能発達の多くの側面に非常に悪影響を及ぼすことが判明しました。しかし、その最低限の環境を超えると、家族経験の役割については深刻な議論の的となります。一方、思春期後期になるとこの相関関係は消失し、養子縁組した兄弟姉妹のIQスコアが似ることはなくなります。[ 57 ]

さらに、養子縁組に関する研究によると、成人期までに養子縁組された兄弟姉妹のIQは、他人のIQとそれほど変わらない(IQの相関はほぼゼロ)のに対し、実の兄弟姉妹のIQの相関は0.6である。双子の研究でもこの傾向が裏付けられている。別々に育てられた一卵性双生児のIQは非常に類似しており(0.74)、一緒に育てられた二卵性双生児(0.6)や養子縁組された兄弟姉妹(≈0.0)よりもはるかに類似している。[ 58 ]最近の養子縁組研究では、支援的な親が子供の発達にプラスの影響を与える可能性があることも明らかになっている。[ 59 ]

環境がIQに与える影響

IQに影響を与える可能性のある環境要因に焦点を当てた研究もあります。例えば、教育へのアクセス、栄養、社会的支援といった要因がIQに大きな影響を与える可能性があることが研究で示されています。最近のメタ分析によると、自然の中で時間を過ごす子供は、より優れた実行機能と注意力を発達させることが示されていますが、その効果は研究によって大きく異なり、その程度は小さいことが示されています。[ 60 ]

性格特性

性格は、行動遺伝学の研究デザインを用いて双子や養子を対象に研究されてきた遺伝形質の例として頻繁に挙げられる。遺伝性性格特性の最も有名なカテゴリー体系は、1970年代にポール・コスタとロバート・R・マクレー、ウォーレン・ノーマンとルイス・ゴールドバーグの2つの研究チームによって定義された。この研究では、被験者に1000以上の側面で性格を評価させ、それらを「ビッグファイブ」と呼ばれる性格因子、すなわち開放性、誠実性、外向性、協調性、神経症傾向に絞り込んだ。研究により、外向性には遺伝的要素があり、遺伝率は30%から50%と推定されている[ 61 ] 。ポジティブな性格特性と、例えば幸福特性との間に見られる密接な遺伝的関係は、精神病理学における併存疾患の鏡像である。これらの性格特性は文化を超えて一貫しており、多くの研究でこれらの特性の遺伝率も検証されている。個人の主体性もこの議論の要因となっている。遺伝的要因と環境的要因が人格を形成する一方で、個人は自らの選択、行動、態度を通して、自らの人格を形成する主体性も持っています。例えば、ある研究では、留学プログラムに参加した大学生は、参加しなかった学生に比べて、経験への開放性の尺度で高いスコアを獲得しました。また別の研究では、多様性のある地域に住む人は、より均質的な地域に住む人に比べて、経験への開放性のスコアが高い傾向にあることが示されています。[ 62 ]

別々に育てられた一卵性双生児は、無作為に選ばれた2人組よりも性格がはるかに似ています。同様に、一卵性双生児は二卵性双生児よりも性格が似ています。また、実の兄弟姉妹は養子縁組した兄弟姉妹よりも性格が似ています。これらの観察結果はいずれも、性格がある程度遺伝することを示唆しています。裏付けとなる論文では、性格の遺伝率(主観的幸福感については約50%と推定されている)に焦点を当てており、973組の双子の代表的なサンプルを用いて主観的幸福感の遺伝的差異を検証した研究が行われ、5因子モデルの性格領域の遺伝モデルによって十分に説明できることが分かりました。[ 63 ]しかし、これらの同じ研究デザインでは、遺伝子だけでなく環境の調査も可能になっています。

養子縁組に関する研究では、共有家族の影響の強さも直接的に測定されます。養子縁組された兄弟姉妹は、家族環境のみを共有します。ほとんどの養子縁組研究は、成人期までに養子縁組された兄弟姉妹の性格は、無作為に選ばれた見知らぬ人のペアとほとんど、あるいは全く似ていないことを示しています。これは、共有家族が性格に与える影響が成人期までにゼロになることを意味します。

性格特性の場合、非共有環境の影響が共有環境の影響を上回ることがしばしば見られます。つまり、一般的に人生を形作ると考えられている環境影響(例えば家族生活)は、特定が難しい非共有環境の影響よりも影響が小さい可能性があります。非共有環境の影響の考えられる原因の一つは、出生前の発達環境です。発達の遺伝的プログラムにおけるランダムな変異は、非共有環境の大きな原因となる可能性があります。これらの結果は、「養育」が「環境」における支配的な要因ではない可能性を示唆しています。環境や状況は確かに私たちの生活に影響を与えますが、私たちがこれらの環境要因に通常どのように反応するかとは異なります。私たちは、状況への反応の基盤となる性格特性をあらかじめ持っています。例えば、外向的な囚人は内向的な囚人よりも幸福度が低く、その外向的な性格のために投獄に対してより否定的な反応を示すでしょう。[ 32 ]二卵性双生児を観察すると、行動遺伝子の存在がある程度証明されます。二卵性双生児は別々に育てられた場合も、一緒に育てられた場合と同様の行動や反応の類似性を示します。[ 64 ]

遺伝学

性格と個人の幸福度との関係は、遺伝子の影響を受け、遺伝子によって媒介されます。[ 63 ]幸福度には、個人に特有の安定した設定点(主に遺伝子によって決定される)が存在することが分かっています。幸福度は、良いことが起こるか悪いことが起こるか(「育ち」)に基づいて、この設定点(これも遺伝的に決定されます)を中心に変動しますが、通常の人間の場合、その変動幅はわずかです。これらの変動の中間点は、人が生まれながらに持つ「遺伝子の大いなる宝くじ」によって決定されます。そのため、人は、現在または将来にわたって自分がどれだけ幸せを感じるかは、単に運、つまり遺伝子によるものだと結論づけてしまいます。この変動は、教育水準によるものではなく、女性の幸福度の変動の2%未満、男性の幸福度の変動の1%未満を占めるに過ぎません。[ 42 ]

彼らは、性格検査で測定される個性は、個人の生涯を通じて一定であると考えている。さらに、人間は形態や性格を洗練させることはできても、完全に変えることはできないと信じている。ダーウィンの進化論は、ジョージ・ウィリアムズやウィリアム・ハミルトンといった博物学者を性格進化の概念へと導いた。彼らは、身体器官だけでなく性格も自然選択の産物であると示唆した。[ 65 ]

遺伝子配列解析の登場により、IQや性格といった特性に影響を与える特定の遺伝子多型を探索・同定することが可能になりました。これらの技術は、対象となる特性における差異と、特定の分子マーカーや機能的バリアントにおける差異との関連性を追跡することで機能します。差異の正確な遺伝的根拠が比較的よく分かっている目に見えるヒト特性の例として、目の色があります。

1960 年代に生まれた、性自認は主に学習によって身につくという見解 (デイビッド・ライマーなどのように、性器が損傷または奇形のある男児に外科的性転換を行うプロトコルが生まれた) とは対照的に、ゲノミクスは性別と性自認の両方が主に遺伝子によって影響されるという確固たる証拠を示しています。

遺伝子は、性別やジェンダーのアイデンティティの形成において、事実上他のどの力よりも大きな影響力を持っていることは、今では明らかです...医学界では、子供は、解剖学上の変異や差異に関係なく、染色体(つまり、遺伝的)性別に割り当てられるべきであり、必要に応じて人生の後半で変更する選択肢を持つべきであるという意見が広まりつつあります。

— シッダールタ・ムカジー『遺伝子:親密な歴史』、2016年

参照

- 行動エピジェネティクス – エピジェネティクスが行動に与える影響の研究

- 二重継承理論 - 人間行動理論

- 相互作用論(生まれか育ちか) - 行動は生まれか育ちかの両方から発達するという考え方

- 自然と文化の分断 ― 人類学の理論的基礎

- ニッチピッキング – 心理学理論

- 心身問題 – 抽象的な心が物理的な身体とどのように相互作用するかという哲学における未解決の問題

- 科学戦争 – 1990年代の科学哲学における論争

- 人間の性差 – 男性と女性の違い

- 社会生物学 – 社会行動に関する生物学の分野

- 構造と主体性 ― 社会科学における議論

- Identical Strangers – 再会した一卵性双生児による2007年の回想録

- スリー・アイデンティカル・ストレンジャーズ – 2018年のドキュメンタリー映画、ティム・ウォードル監督

参考文献

- ^ゴルトン、フランシス (1875). 「科学者の本質と育成について」英国王立協会紀要7 : 227–236 .

- ^フランシス・ゴルトン(1895年)『イギリスの科学者たち:その生まれと育ち』D・アップルトン、 9ページ 。

『生まれか育ちか』ゴルトン。

- ^ムーア、デイヴィッド(2003). 『依存遺伝子:『生まれか育ちか』の誤謬』ヘンリー・ホルト・アンド・カンパニー. ISBN 9780805072808。

- ^プラトンの『プロタゴラス』 351bでは、プロタゴラスの性格上、一方の芸術と、他方の魂の体質と適切な育成(生まれと育ち)が対立しており、芸術(および怒りと狂気; ἀπὸ τέχνης ἀπὸ θυμοῦ γε καὶ ἀπὸ μανίας )は大胆さ( θάρσος )に貢献するが、生まれと育ちは組み合わさって勇気( ἀνδρεία)に貢献する。「プロタゴラスは、ソクラテスの懸念にもかかわらず、自分が美徳の教師であると宣言することに何の抵抗も感じない。なぜなら、彼が理解する意味での美徳は、生まれと育ちによって十分に確保されているように思われるからである。」マッケイ、ロバート・W. 1869.「『プロタゴラス』と比較した『メノン』入門」プラトン『メノン:教育の本質と意味に関する対話』 133~150ページ。ロンドン:ウィリアムズ・アンド・ノーゲート。138ページ。

- ^ムーア、デイビッド・S. [2002] 2003.『遺伝子の依存性:自然対育成の誤り』米国:ヘンリー・ホルト社、 ISBN 978-0805072808. ASIN 0805072802 .

- ^ Esposito, EA, EL Grigorenko, Robert J. Sternberg . 2011. 「生まれと育ちの問題(認知発達における行動遺伝学的研究を用いた例証)」 A. SlaterとG. Bremner編『発達心理学入門』(第2版)英国心理学会ブラックウェル版、p. 85.

- ^ジェニー・ダシェック(2002年10月)「遺伝子の解釈」自然史誌第111巻第8号52頁。

- ^ Carlson, NR et al. 2005.心理学:行動の科学(第3版).ピアソン. ISBN 0-205-45769-X。

- ^リドリー、M. 2003.『生まれながらに育つもの:遺伝子、経験、そして人間性』ハーパーコリンズ. ISBN 0-00-200663-4。

- ^ Powledge, Tabitha M. (2011年8月). 「行動エピジェネティクス:育ちが自然を形作る仕組み」 . BioScience . 61 (8): 588– 592. doi : 10.1525/bio.2011.61.8.4 .

- ^ Normile, Dennis (2016年2月). 「生まれながらの育ち」 . Science . 351 (6276): 908–910 . doi : 10.1126/science.351.6276.908 . PMID 26917750 .

- ^ a b cムーア、デイビッド・S. (2015). 『ゲノムの発達:行動エピジェネティクス入門』(第1版). オックスフォード大学出版局. ISBN 9780199922345。

- ^ Hannay, Timo . 2014. 「自然対育成|引退に適した科学的アイデアとは?」 Edge . Edge Foundation, Inc. 2020年6月21日閲覧。

- ^中山大学中文系。 《古汉语基础知识》编写组 (1979).古汉语基础知识(中国語)。 广东人民出版社。 p. 107 . 2020年9月12日に取得。

- ^司馬遷。。 Vol. 048 –ウィキソース経由。

- ^李盟编、DNA密码、中国言实出版社、2012年04月、第133页

- ^ Cosmides, Leda; Tooby, John (1997年1月13日). 「進化心理学:入門」 .進化心理学センター. ucsb.edu. 2023年2月6日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2021年10月19日閲覧。

- ^ミゾニ、ジョン. 「ルースのダーウィン倫理と道徳的リアリズム」 . metanexus.net . メタネクサス研究所. 2006年10月1日時点のオリジナルよりアーカイブ。

- ^クレイヴン、ハミルトン、1978年。『進化の勝利:遺伝と環境論争、1900-1941』:「1910年頃までにメンデル主義が広く受け入れられた結果、ほとんどのアメリカの実験学者が遺伝こそ万能で環境は重要ではないと結論づけたと言うのは正確ではないが、それでも彼らの著作の中で遺伝が環境よりもはるかに重要な位置を占めていたのは事実である。」

- ^ワトソン、ジョン・B. 1930.行動主義. p. 82.

- ^モンタギュー、アシュリー、1968年、「人間と攻撃性」 、ピンカー2002年、24ページより引用

- ^ホール、カルビンS. 1951.「行動の遺伝学」 S.S.スティーブンス編『実験心理学ハンドブック』304~329ページ。ニューヨーク:ジョン・ワイリー・アンド・サンズ。

- ^レンデ, リチャード・D.; プロミン, ロバート; ヴァンデンバーグ, スティーブン・G. (1990年3月). 「双子法を発見したのは誰か?」.行動遺伝学. 20 (2): 277– 285. doi : 10.1007/BF01067795 . PMID 2191648 .

- ^ 「生まれと育ちを解読する:双子研究からの洞察|Psychology Today」www.psychologytoday.com . 2025年10月7日閲覧。

- ^ Meaney M. 2004. 「養育の本質:母性効果とクロマチンリモデリング」JT CacioppoとGG Berntson編『社会神経科学エッセイ』MIT Press ISBN 0-262-03323-2。

- ^ピンカー 2002年、435-439頁。

- ^コーン、A.(2008)『人間性の明るい側面』ベーシックブックス、 ISBN 078672465X

- ^ハリス、ジュディス・リッチ(2009年2月24日)『養育の仮定:なぜ子どもたちはそういう風になるのか』(改訂新版)サイモン&シュスター、21~25頁。ISBN 978-1-4391-0165-0。

- ^作者は実際にはこの立場をとっていなかったが、どうやら「一般読者」が本書をこのように解釈するのではないかと懸念していたようだ。例えば、「『そんなことは問題じゃない』という理由で、子供を虐待する自由を一部の人々に与えることになるのではないか」といった具合だ。この懸念は、シャロン・ベグリー(1998年9月29日)による「ハリスを称えたAPA部門の会長、テンプル大学の心理学者フランク・ファーリー」によるものとされている。「親の罠」、ニューズウィーク誌。

- ^ 「白紙の状態:現代における人間性の否定|労働者の自由」 www.workersliberty.org 2024年8月21日閲覧。

- ^ピンカー、スティーブン. 「スティーブン・ピンカー – 本 – 白紙の状態」 . Pinker.wjh.harvard.edu. 2011年5月10日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2011年1月19日閲覧。

- ^ a bピンカー 2002、p. .

- ^ 「研究者はついに自然対育成論争に決着をつけたか?」 2015年5月19日。

- ^ Neill, JT (2004). 「知能における生まれか育ちか」wilderdom.com . 2010年8月25日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2007年3月28日閲覧。

- ^ Rice, DS; Tang, Q.; Williams, RW; Harris, BS; Davisson, MT; Goldowitz, D. (1997年9月). 「 Bst /+ 変異マウスにおける網膜神経節細胞数の減少と軸索成長の誤った方向への変化は、裂溝欠損と関連している」 . Investigative Ophthalmology & Visual Science . 38 (10): 2112–24 . PMID 9331275 .

- ^ Stetter, M.; Lang, EW; Müller, A. (1993年3月). 「決定論的および確率論的ニューラルネットワークでシミュレートされた方向選択性単純細胞の出現」.生物サイバネティクス. 68 (5): 465– 476. doi : 10.1007/BF00198779 . PMID 8476987 .

- ^ Ramos RG, Olden K (2008年3月). 「複雑な疾患表現型の発達における遺伝子と環境の相互作用」 . Int J Environ Res Public Health . 5 (1): 4– 11. doi : 10.3390/ijerph5010004 . PMC 3684407. PMID 18441400 .

- ^ Ramaswamy, S.; McBride, JL; Kordower, JH (2007年1月). 「ハンチントン病の動物モデル」. ILAR Journal . 48 (4): 356– 373. doi : 10.1093/ilar.48.4.356 . PMID 17712222 .

- ^ヤン、ジアン;ベニヤミン、ベベン。マケボイ、ブライアン P;ゴードン、スコット。ヘンダーズ、アンジャリ K;ナイホルト、デイル R;マッデン、パメラA;ヒース、アンドリュー・C;マーティン、ニコラス・G;モンゴメリー、グラント・W;ゴダード、マイケルE;ヴィッシャー、ピーター M (2010)。「一般的な SNP は、人間の身長の遺伝率の大部分を説明します。 」自然遺伝学。42 (7): 565–9 .土井: 10.1038/ng.608。PMC 3232052。PMID 20562875。

- ^ピンカー、スティーブン (2004). 「なぜ自然と育ちは消えないのか」 .ダイダロス. 133 (4): 5– 17. doi : 10.1162/0011526042365591 . JSTOR 20027940 .

- ^ピンカー 2002、375ページ。

- ^ a b Lykken, David; Tellegen, Auke (1996年5月). 「幸福は確率的現象である」.心理科学. 7 (3): 186– 189. doi : 10.1111/j.1467-9280.1996.tb00355.x .

- ^ Stubbe, JH; Posthuma, D.; Boomsma, DI; De Geus, EJC (2005年11月). 「成人の生活満足度の遺伝率:双子家族研究」 .心理医学. 35 (11): 1581– 1588. doi : 10.1017/S0033291705005374 . PMID 16219116 .

- ^ Nes, Ragnhild B.; Røysamb, Espen; Reichborn-Kjennerud, Ted; Tambs, Kristian; Harris, Jennifer R. (2012). 「主観的幸福感と睡眠障害:二変量双生児研究」. Twin Research and Human Genetics . 8 (5): 440– 449. doi : 10.1375/twin.8.5.440 . PMID 16212833 .

- ^ Nes, RB; Røysamb, E.; Tambs, K.; Harris, JR; Reichborn-Kjennerud, T. (2006). 「主観的幸福:安定性と変化への遺伝的・環境的寄与」.心理医学. 36 (7): 1033– 42. doi : 10.1017/S0033291706007409 . PMID 16749947 .

- ^ Røysamb, Espen; Harris, Jennifer R; Magnus, Per; Vittersø, Joar; Tambs, Kristian (2002). 「主観的幸福感:遺伝的要因と環境的要因の性別特異的影響」. 『パーソナリティと個人差』 . 32 (2): 211– 223. doi : 10.1016/S0191-8869(01)00019-8 .

- ^ a b Buss, DM (2011). 『進化心理学:心の新しい科学』(第4版). ニューヨーク: Prentice Hall .

- ^ Symons, D. (1979). 『人間の性の進化』オックスフォード:オックスフォード大学出版局. ISBN 978-0-19-502535-4。

- ^ Lynch, K. (2013). 「解説:遺伝率とは何か?」MedicalXpress.com .

- ^フォグ、アグナー(2017年)『好戦的な社会と平和な社会:遺伝子と文化の相互作用』オープンブックパブリッシャーズ。doi :10.11647/ OBP.0128。ISBN 978-1-78374-403-9。

- ^ Plomin, R.; Spinath, FM (2004). 「知能:遺伝学、遺伝子、ゲノミクス」. Journal of Personality and Social Psychology . 86 (1): 112– 129. doi : 10.1037/0022-3514.86.1.112 . PMID 14717631 .

- ^ McGue, M.; Bouchard Jr., TJ; Iacono, WG and Lykken, DT (1993)「認知能力の行動遺伝学:生涯にわたる視点」『自然、育成、そして心理学』R. Plomin & GE McClearn (編) ワシントン D.C.: アメリカ心理学会

- ^ Plomin, R.; Fulker, DW; Corley, R.; DeFries, JC (1997). 「1歳から16歳までの生まれ、育ち、そして認知発達:親子間の養子縁組研究」.心理科学. 8 (6): 442– 447. doi : 10.1111/j.1467-9280.1997.tb00458.x .

- ^ Harrison, PJ; Owen, MJ (2003). 「統合失調症の遺伝子?最近の知見とその病態生理学的意義」Lancet . 361 (9355): 417–9 . doi : 10.1016/S0140-6736(03)12379-3 . PMID 12573388 .

- ^スタインバーグ、ダグラス(2006年10月)「生まれか育ちかを判断する」サイエンティフィック・アメリカン・マインド17 ( 5): 12– 14. doi : 10.1038/scientificamericanmind1006-12 .

- ^ポルダーマン、ティンカ JC;ベニヤミン、ベベン。デ・レーウ、クリスチャン・A;サリバン、パトリック・F;ファン・ボホーフェン、アリエン。ヴィッシャー、ピーター M;ポシューマ、ダニエル (2015 年 7 月)。 「50年にわたる双子の研究に基づく、人間の形質の遺伝性のメタ分析」。自然遺伝学。47 (7): 702–709 .土井: 10.1038/ng.3285。PMID 25985137。

- ^ Plomin, R., JC DeFries , GE McClearn, P. McGuffn. 2008.『行動遺伝学』(第5版). ニューヨーク: Worth Publishers . ISBN 978-1429205771

- ^ Bouchard, TJ Jr. (1998). 「成人の知能と特殊精神能力に対する遺伝的および環境的影響」.ヒューマンバイオロジー. 70 (2): 257–79 . JSTOR 41465638. PMID 9549239 .

- ^シーガル、ナンシー・L. (1997). 「同年齢の無関係な兄弟姉妹:家族内環境がIQの類似性に及ぼす影響に関する独自のテスト」.教育心理学ジャーナル. 89 (2): 381– 390. doi : 10.1037/0022-0663.89.2.381 .

- ^ Nguyen, Lan; Walters, Jared (2024年6月). 「自然体験が子どもと青少年の認知機能に及ぼす効果:系統的レビューとメタ分析」. Journal of Environmental Psychology . 96 102336. doi : 10.1016/j.jenvp.2024.102336 . hdl : 10072/431258 .

- ^ Jang, Kerry L.; Livesley, W. John; Vemon, Philip A. (1996年9月). 「ビッグファイブ・パーソナリティ次元の遺伝率とその側面:双子研究」. Journal of Personality . 64 (3): 577– 592. doi : 10.1111/j.1467-6494.1996.tb00522.x . PMID 8776880 .

- ^グロスマン、イゴール、ヴァーナム、マイケル EW (2015年3月). 「アメリカにおける社会構造、感染症、災害、世俗主義、そして文化変化」.心理科学. 26 (3): 311– 324. doi : 10.1177/0956797614563765 . PMID 25656275 .

- ^ a bワイス, アレクサンダー; ベイツ, ティモシー・C.; ルチアーノ, ミシェル (2008年3月). 「幸福は人格(性)によるもの:代表的サンプルにおける人格と幸福の遺伝学」.心理科学. 19 (3): 205– 210. doi : 10.1111/j.1467-9280.2008.02068.x . hdl : 20.500.11820/a343050c-5c67-4314-b859-09c56aa10d3b . PMID 18315789 .

- ^シンセロ、サラ・メイ. 「生まれか育ちかの論争 ― 遺伝子か環境か?」 Explorable.com . 2017年5月4日閲覧。

- ^ハーシュコウィッツ、ノーバート、ハーシュコウィッツ、エリノア・チャップマン (2002). 『人生の良いスタート』(第2版). ジョセフ・ヘンリー・プレス. ISBN 9780309076395。

出典

- ピンカー、スティーブン(2002年)『白紙の石版:人間性の近代的否定』ヴァイキング社、ISBN 978-0-670-03151-1。

さらに読む

記事

- ハニーカット、ハンター (2019). 「心理学史における永続的な緊張関係としての生まれと育ち」.オックスフォード心理学研究百科事典. doi : 10.1093/acrefore/9780190236557.013.518 . ISBN 9780190236557。

- Ceci, Stephen J.; Williams, Wendy M. 編 (1999). 『生まれか育ちか論争:必読書集』 マサチューセッツ州マールデン: Blackwell Publishing . ISBN 978-0-631-21739-8。

- デュカルム、フレデリック;クーヴェ、デニス(2020)「『自然』とは何か?」パルグレイブ・コミュニケーションズ6 (14) 14. シュプリンガー・ネイチャーdoi : 10.1057/s41599-020-0390-y .

本

- シンシア・ガルシア・コル、エレイン・L・ベアラー、リチャード・M・ラーナー編(2004年)『自然と育ち:人間の行動と発達における遺伝的・環境的影響の複雑な相互作用』マホワ(ニュージャージー州):ローレンス・アールバウム出版。ISBN 978-0-8058-4387-3。

- ゴールドハーバー、デール(2012年7月9日)『生まれと育ちの論争:溝を埋める』ケンブリッジ大学出版局、ISBN 978-0-521-14879-5. 2013年11月24日閲覧。

- ハイネ、スティーブン・J. (2017). 『DNAは運命ではない:あなたと遺伝子の驚くべき、完全に誤解された関係』WW Norton & Company. ISBN 978-0393244083。

- ケラー、エヴリン・フォックス(2010年5月21日)『自然と育ちの狭間の幻想』デューク大学出版局、ISBN 978-0-8223-4731-6。

- ダニエル・W・マクシー著「泥沼を解きほぐす」アメリカン・サイエンティスト誌(書評)の一般向け要約。

- ラター、マイケル(2006年)『遺伝子と行動:生まれと育ちの相互作用の解明』マールデン(マサチューセッツ州):ワイリー・ブラックウェル、ISBN 978-1-4051-1061-7。

- マイケル・J・オーウェン(2006年8月)「遺伝子と行動:生まれと育ちの相互作用の解明」英国精神医学ジャーナル(レビュー)189(2):192-193、 doi : 10.1192 /bjp.189.2.192の一般向け要約。

外部リンク

ウィキクォートにおける「生まれか育ちか」に関する引用

ウィキクォートにおける「生まれか育ちか」に関する引用- 双子相関と遺伝率のメタ分析