原色

原色とは、様々な量で混ぜ合わせることで様々な色域を作り出すことができる着色剤または色光です。これは、電子ディスプレイ、カラー印刷、絵画などにおいて、幅広い色彩の知覚を作り出すために用いられる基本的な方法です。特定の原色の組み合わせに関連する知覚は、光が物理的媒体、そして最終的には網膜とどのように相互作用するかという物理学に基づいた適切な混合モデル(加法混色、減法混色など)によって予測できます。これにより、意図した色を正確に表示できるようになります。

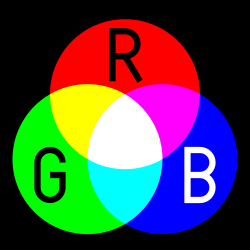

最も一般的な混色モデルは、加法混色の原色(赤、緑、青)と減法混色の原色(シアン、マゼンタ、黄)です。科学的根拠の欠如を理由に批判されることもあるものの、赤、黄、青は一般的に原色として教えられています(通常は加法混色ではなく減法混色の文脈で)。

原色は、色空間の加法的数学要素として、または心理学や哲学などの領域における還元不可能な現象的カテゴリとして、概念的な(必ずしも実在するわけではない)こともあります。色空間の原色は正確に定義されており、色覚を理解するための基礎となる心理物理学的測色実験に経験的に根ざしています。一部の色空間の原色は完全(つまり、すべての可視色は非負の原色強度係数で重み付けされた原色で記述される)ですが、必然的に架空のものです[ 1 ](つまり、それらの原色を物理的に表現したり、知覚したりするもっともらしい方法はない)。心理的原色などの原色の現象論的説明は、それ自体が定量的な記述ではないにもかかわらず、実際の色の応用における概念的基礎として使用されてきました。

色空間における原色の集合は一般的に任意であり、標準的な集合とみなせるような原色の集合は存在しない。原色の顔料や光源は、主観的な好みだけでなく、コスト、安定性、入手可能性といった実用的な要因に基づいて、特定の用途に合わせて選択される。

原色の概念には長く複雑な歴史があります。原色の選択は、色を研究する様々な分野において、時代とともに変化してきました。原色の記述は、哲学、美術史、色彩体系、そして光物理学と色覚に関する科学的研究など、様々な分野から生まれています。

美術教育の教材では、赤、黄、青を原色として用いることが一般的です。これらの三原色はすべての色を混ぜ合わせることができると示唆されることがありますが、現実の色素や光の組み合わせでは、すべての色を混ぜ合わせることはできないことに注意することが重要です。他の分野では、三原色は通常、赤、緑、青であり、これは錐体細胞の光受容色素の感度に近いものです。[ 2 ] [ 3 ]

カラーモデルの原色

カラーモデルは、特に色の混合において、色の振る舞い方を記述することを目的とした抽象モデルです。ほとんどのカラーモデルは、複数の原色の相互作用によって定義されます。ほとんどの人間は3色色型であるため、人間の知覚色域の意味のある部分を再現しようとするカラーモデルは、少なくとも3原色を使用する必要があります。[ 4 ]例えば、色空間の色域を広げるために3原色以上が許容されますが、人間の知覚色域全体は、わずか3原色( CIE XYZ色空間のように架空の原色ではありますが)で再現できます。

一部の人間(およびほとんどの哺乳類[ 5 ])は二色型色覚者であり、これは色覚が2種類の色受容体のみによって媒介される特定の種類の色覚異常である。二色型色覚者は全色域を再現するために2原色のみを必要とし、色合わせ実験への参加は現代のすべての色空間につながる錐体基本色を決定する上で不可欠であった。[ 6 ]ほとんどの脊椎動物は4色型色覚者であり[ 7 ]全色域を再現するために4原色を必要とするにもかかわらず、機能的なヒトの4色型色覚者に関する学術的報告は1件しかなく、3色型色覚モデルでは不十分である。[ 8 ]

加法モデル

網膜の同じ領域を共刺激する複数の光源によって引き起こされる知覚は加法性があり、すなわち、色合わせのコンテキストを前提として、個々の光源のスペクトルパワー分布(各波長の強度)を合計することで予測されます。[ 9 ] : 17–22 たとえば、暗い背景の紫色のスポットライトは、紫のスポットライトよりも暗い青と赤のスポットライトと一致する可能性があります。紫のスポットライトの強度が 2 倍になった場合は、元の紫に一致する赤と青のスポットライトの強度を 2 倍にすることで一致させることができます。加法性混色の原理はグラスマンの法則に具体化されています。[ 10 ]加法性混色は、加法性に基づく予測が色合わせのコンテキストを前提としてのみ適用されるという事実を強調するために、「加法性色合わせ」[ 11 ]と呼ばれることもあります。加法性は、色合わせのコンテキスト、例えば一致が中心視野内にあること、適切な輝度下にあることなどの仮定に依存しています。 [ 12 ]

CIE 1931色空間を導出するために使用された実験では、一致したスポット光の加法混合が用いられた(色空間の原色セクションを参照)。実験作業の利便性から、この応用では435.8 nm(紫)、546.1 nm(緑)、700 nm(赤)の波長の元の単色原色が使用された。[ 13 ]

電子ディスプレイにおける赤、緑、青の微小要素(輝度調整可能)は、適切な視距離から加法混合することで、魅力的なカラー画像を合成します。この加法混合は、部分混合と呼ばれます。[ 9 ]:21–22 赤、緑、青の光は、これらの色相の原色光が大きな色三角形(色域)を形成するため、部分混合によく用いられる原色です。[ 14 ]

加法混色原色に選ばれる正確な色は、利用可能な技術(コストや消費電力などの考慮事項を含む)と広い色度範囲の必要性との間の妥協点となる。例えば、1953年にNTSCは、当時カラーCRTに使用可能な蛍光体を代表する原色を規定した。しかし、数十年にわたり、より明るい色を求める市場の圧力により、CRTは元の規格から大きく逸脱した原色を使用するようになった。[ 15 ]現在、高精細テレビではITU-R BT.709-5原色が一般的である。[ 16 ]

減算モデル

減法混色モデルは、通常は下にある白紙など反射面を背景に、部分的に吸収する素材を重ねてフィルターをかけた光の結果的な分光分布を予測する。[ 9 ] : 22–23 [ 17 ]各層は照明からの光の一部の波長を部分的に吸収し、他の波長を通過させるため、色付きの外観となる。結果的な分光分布は、照明の分光反射率と全層の分光反射率の積の波長ごとの積によって予測される。[ 18 ]印刷における重なり合うインクの層は反射する白紙の上で減法混色し、反射光は部分的に混ざってカラー画像を生成する。[ 9 ] : 30–33 [ 19 ]重要なのは、加法混色とは異なり、混合の色は個々の染料やインクの色によってうまく予測できないことである。このような印刷プロセスで使用されるインクの数は、通常3色(CMY)または4色(CMYK)ですが、一般的には6色(例:パントンヘキサクローム)までの範囲で使用されます。一般的に、原色として使用するインクの数が少ないほど印刷コストは低くなりますが、使用するインクの数が多いほど色再現性が向上する場合があります。[ 20 ]

シアン(C)、マゼンタ(M)、イエロー(Y)は、これらの色のフィルターを重ね合わせることで驚くほど広い色域を実現できるという点で、減法混色の原色として優れています。[ 21 ] CMYKシステムでは、黒(K)インク(旧式の「キープレート」から)も使用され、C、M、Yインクまたは染料を補います。これは、時間と費用の面でより効率的であり、目に見える欠陥が生じる可能性も低くなります。[ 22 ]シアンとマゼンタという色名が一般的に使用されるようになる前は、これらの原色はそれぞれ青と赤としてよく知られていましたが、新しい顔料や技術の登場により、その正確な色は変化してきました。[ 23 ] Fogra、[ 24 ] European Color Initiative、SWOPなどの組織は、印刷業界向けに色彩測定に基づくCMYK標準規格を公開しています。 [ 25 ]

減法混色法による伝統的な赤、黄、青の原色

17世紀以降の色彩理論家、そして多くの芸術家やデザイナーは、赤、黄、青を原色としてきました(歴史は下記を参照)。このRYBシステムは、「伝統的な色彩理論」において、色の順序付けや比較によく用いられ、時には顔料を混ぜて幅広い範囲の色、あるいは「すべての色」を得るためのシステムとして提案されることもあります。[ 27 ] オコナーは、伝統的な色彩理論におけるRYB原色の役割について次のように述べています。[ 28 ]

伝統的な色彩理論の礎となるRYB概念色彩モデルは、赤、黄、青の顔料を混ぜ合わせることで、特に白と黒の顔料と組み合わせることで、網羅的な色彩ニュアンスが生み出されるという概念を支えています。伝統的な色彩理論やRYB色彩に関する文献では、赤、黄、青はしばしば原色と呼ばれ、より純粋で、独特で、独自のバリエーションである特定の色相ではなく、典型的な色相を表しています。

伝統的な色彩理論は、光の科学よりも顔料に関する経験に基づいています。1920年、スノーとフレーリッヒは次のように説明しました。[ 29 ]

物理学者が言うように、赤色光と緑色光を混ぜると黄色光になるとしても、染料メーカーにとっては、赤色顔料と緑色顔料を混ぜると灰色になることを実験で発見すれば、問題にはならない。分光器が黄色光線と青色光線の組み合わせに関してどのような結果を示したとしても、黄色顔料と青色顔料を混ぜると緑色顔料が生成されるという事実は変わらない。

20世紀に中等教育の美術学校でRYBを原色として教えることが広く採用されたのは、ヨハネス・イッテンが1920年代に在籍中に色彩に関する考えを展開したバウハウスと、1961年に出版された色彩に関する著書[ 30 ] [ 31 ]の影響によるものと考えられている。 [ 26 ]

ウェブのカラーデザインについて議論する中で、ジェイソン・ベアードは次のように書いている。[ 32 ]

多くのデジタルアーティストが今でも赤、黄、青のカラーホイールを手元に置いているのは、伝統的な色彩理論の配色と概念がこのモデルに基づいているからです。…私は主にWeb(RGBで表示されるメディア)向けにデザインをしていますが、それでも色の選択の基準として赤、黄、青を使用しています。赤、黄、青のカラーホイールを使って作られた色の組み合わせは、より美しく、優れたデザインとは美的感覚に基づくものだと私は信じています。

実際の原色システムと同様に、RYB原色からすべての色を混ぜることができるわけではありません。[ 33 ] たとえば、青色顔料が濃いプルシアンブルーである場合、黄色と混ぜることで得られる最良の色は、濁った彩度の低い緑です。[ 34 ]混ぜてより広い色域を実現するために、画像の色混合ガイドなどの説明資料で使用される青色と赤色の顔料は、それぞれピーコックブルー(青緑またはシアン)とカーマイン(または深紅またはマゼンタ)に近い色であることがよくあります。[ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] 現代の色彩科学と印刷業界がプロセスカラー(および名前)のシアンとマゼンタに収束する以前は、印刷業者は伝統的に「プロセスブルー」と「プロセスレッド」と呼ばれる色のインクを使用していました。[ 34 ] [ 36 ] RYBはCMYと同じではなく、また正確には減法混色ではありませんが、現代の色彩科学の枠組みの中で、伝統的なRYBを減法混色システムとして概念化する方法はいくつかあります。

ファーバーカステルは、アート&グラフィック色鉛筆シリーズにおいて、原色に最も近い色として、黄色の「カドミウムイエロー」(107番)、青色の「フタロブルー」(110番)、赤色の「ディープスカーレットレッド」(219番)の3色を挙げています。黄色の「カドミウムイエロー」(107番)、青色の「フタロブルー」(110番)、赤色の「ペールゼラニウムレーキ」(121番)は、同社の基本5色セット「アルブレヒト・デューラー」水彩マーカーに原色として収録されています。

限られたパレットで顔料を混ぜる

赤、黄、青を「単純」または「原色」として初めて使用したとされるのは、紀元後300年頃のカルキディオスによるもので、おそらく絵の具を混ぜる技術に基づいていたと思われる。[ 38 ]

多様な色域を持つ写実的な絵画を制作するために顔料を混ぜることは、少なくとも古代ギリシャ以来行われてきたことが知られています(歴史の項を参照)。多様な色域を混ぜるための最小限の顔料の組み合わせがどのようなものであるかは、長年にわたり理論家たちの推測の対象となってきましたが、その主張は時代とともに変化してきました。例えば、プリニウスの白、黒、いずれかの赤、そして「シル」(黄色または青であった可能性があります)、ロバート・ボイルの白、黒、赤、黄、青、そして「原色」の色や顔料の増減によるバリエーションなどが挙げられます。一部の作家や芸術家は、これらの構成が実際の絵画制作と両立しにくいと感じていました。[ 39 ]:29–38 しかしながら、少数の顔料からなる限られたパレットで、多様な色域を混ぜるのに十分であることは、古くから知られていました。[ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ]

多様な色域(油彩、水彩、アクリル、グアッシュ、パステルなど様々な媒体)を混ぜ合わせるために利用できる顔料のセットは大きく、歴史を通して変化してきました。[ 45 ] [ 46 ]原色と見なされる特定の顔料のセットについてのコンセンサスは存在せず、顔料の選択は、芸術家の主題や芸術スタイルの主観的な好み、および耐光性や混合挙動などの材料の考慮事項に完全に依存します。[ 47 ]芸術家は、作品のために様々な限られたパレットを使用してきました。[ 48 ] [ 49 ]

塗料の混合物でコーティングされた照明された表面から反射される光の色(すなわち、スペクトルパワー分布)は、減法混合モデルまたは加法混合モデルではうまく近似されません。[ 50 ]顔料粒子の光散乱効果と塗料層の厚さを考慮した色の予測には、クベルカ・ムンクの式に基づくアプローチが必要ですが、[ 51 ]このようなアプローチでも、固有の制限があるため、塗料の混合物の色を正確に予測することは期待できません。[ 52 ]芸術家は通常、混合の経験と「レシピ」に頼って、[ 53 ] [ 54 ]少数の初期原色セットから目的の色を混合し、数学的モデリングを使用しません。

マケボイは、なぜアーティストがCMYよりもRYBに近いパレットを選ぶことが多いのかを次のように説明しています。[ 55 ]

なぜなら、実際には「最適」な顔料は満足のいく混色を生み出さないからであり、代替となる顔料は粒状性が低く、透明度が高く、より暗い色調を混ぜるからであり、視覚的な好みにより、比較的彩度の高い黄色と赤の混色が求められ、その結果、比較的鈍い緑と紫の混色が犠牲になったからである。芸術家たちは、実際に最良の混色を得るために「理論」を捨て去った。

色空間の原色

色空間とは、色モデルのサブセットであり、原色は測光スペクトルとして直接定義されるか、または他の色空間の関数として間接的に定義されます。例えば、sRGBとAdobe RGBはどちらもRGB色モデルに基づく色空間です。しかし、Adobe RGBの緑の原色はsRGBの同等の原色よりも彩度が高く、そのためより広い色域が得られます。[ 63 ]それ以外の場合、色空間の選択は大部分が任意であり、特定のアプリケーションにおける有用性に依存します。[ 1 ]

架空の原色

色空間の原色は、国際照明委員会(CIE)規格で採用されている観測者の標準化されたモデル(すなわち、色等化関数の集合)を表す標準的な測色実験から導き出されます。本節における色空間の原色に関する簡略な説明は、 『測色 - CIEシステムの理解』 [ 64 ]の記述に基づいています。

CIE 1931標準観察者は、参加者が暗い周囲を持つ中心窩二次二分視野を観察する実験から導き出された。視野の半分は単色のテスト刺激(380 nmから780 nmの範囲)で照らされ、もう半分は3つの一致する単色原色光で照らされたマッチング刺激である。3つの一致する単色原色光は、赤(R)は700 nm、緑(G)は546.1 nm、青(B)は435.8 nmである。[ 64 ]:29 これらの原色はCIE RGB色空間に対応している。グラスマンの加法混合の法則によって予測されるように、参加観察者はマッチング刺激がテスト刺激と一致するまで原色光の強度を調整することができる。 1931年以来、他の色合わせ実験とは異なる標準観察者が導出されてきた。実験におけるバリエーションには、原色光の選択、視野、参加者数などが含まれる[ 65 ]が、以下の提示はそれらの結果を代表するものである。

多くの参加者を対象に、テスト刺激波長範囲(380 nmから780 nm)に沿って段階的にマッチングを行い、最終的に、各波長に対応する赤、緑、青の光の相対的な強度を表す色マッチング関数( )、( )を得た。これらの関数は、任意のスペクトルパワー分布を持つテスト刺激の単位( )が、各原色の[R]、[G]、[B]単位に一致することを示唆している。ここで、( 64 ) : 28

| 式1 |

上記の式の各積分項は三刺激値と呼ばれ、採用された単位で量を表します。加法混色において、実際の原色光のどの組み合わせも他の単色光と一致することはできないため、各波長において少なくとも1つの等色関数は負の値をとります。負の三刺激値は、一致するように、一致する刺激ではなく、その原色光がテスト刺激に加えられたことを意味します。

負の三刺激値はある種の計算を困難にするため、CIEは新しい等色関数、、およびを次の線形変換で定義した:[ 64 ]:30

| 式2 |

これらの新しい色合わせ関数は、仮想の原色光X、Y、Z(CIE XYZ色空間)に対応しています。式1で定義されている[R]、[G]、[B]と同様に、量[X]、[Y]、[Z]を求めることで、すべての色を合わせることができます。関数、、は、すべての波長で非負であり、測光輝度、および等エネルギー(すなわち、均一な分光分布)のテスト刺激に対しては等しくなければならないという仕様に基づいています。 [ 64 ]:30

導出では、色等化関数と他の実験データを用いて、最終的に錐体基本関数、およびを導きます。これらの関数は、人間の網膜に見られる3種類の色覚受容体、すなわち長波長(L)、中波長(M)、短波長(S)錐体に対する応答曲線に対応しています。3つの錐体基本関数は、以下の線形変換(10°視野に固有)によって元の色等化関数と関連付けられています。[ 64 ]:227

| 式3 |

LMS色空間は、それぞれL錐体、M錐体、S錐体のみを刺激する3原色光(L、M、S)で構成されています。M錐体のみを刺激する実在の原色は存在しないため、これらの原色は仮想的なものです。LMS色空間は、これら3つの光受容体が人間の3色型色覚を媒介するため、生理学的に重要な意味を持ちます。

XYZ色空間とLMS色空間はどちらも、標準観測者の色域内のすべての色が含まれるため、完全色空間です。完全色空間には必ず仮想原色が存在しますが、仮想原色を含む色空間は必ずしも完全ではありません(例:ProPhoto RGB色空間)。

本当の予備選挙

色再現に使用される色空間は、加法混色モデルでは光、減法混色モデルでは顔料など、実用的な光源で再現できる実原色を使用する必要があります。ほとんどのRGB色空間は実原色を使用しますが、一部のRGB色空間は仮想原色を使用します。例えば、sRGBのすべての原色は人間の知覚範囲に収まるため、CRTやLEDディスプレイなどの実用的な光源で容易に再現できます。そのため、sRGBは依然としてデジタルディスプレイの最適な色空間となっています。

色空間における色は、その原色の組み合わせとして定義され、各原色は負でない寄与を与える必要があります。有限個の実原色に基づく色空間は、標準観測者の色域内のすべての色を再現できないという点で不完全です。

sRGB [ 66 ]やscRGB [ 67 ]などの実用的な色空間は、通常(少なくとも部分的には)CIE XYZからの線形変換によって定義され、色管理ではCIE XYZが他の2つの色空間間の変換の中間点として使用されることが多い。

色合わせの文脈におけるほとんどの色空間(CIE XYZとの関係で定義されるもの)は、その三次元性を継承しています。しかし、CIECAM02のようなより複雑な色の見え方モデルでは、異なる観察条件下での色の見え方を記述するために、追加の次元が必要になります。[ 68 ]

心理的予備選挙

対抗過程はエヴァルト・ヘリングによって提唱され、彼は4つの固有の色相(後に文脈によっては心理的原色と呼ばれる)である赤、緑、黄、青を記述しました。 [ 70 ]ヘリングにとって、固有の色相は純色として現れ、他の色相はすべてそれらの2つの「心理的混合」として現れました。さらに、これらの色は赤対緑、黄対青という「対抗」ペアで構成されており、ペア間での混合(例えば、黄緑や黄赤)は起こり得ますが、ペア内での混合は起こり得ません(つまり、赤緑は想像できません)。黒と白に沿った無彩色の対抗過程も、ヘリングの色知覚の説明の一部です。ヘリングは、これらの色の関係がなぜ成り立つのかは分からないが、成り立つことは分かっていると主張しました。[ 71 ]対抗過程については神経メカニズムの形で多くの証拠がありますが、[ 72 ]現在、心理的原色と神経相関との明確なマッピングは存在しません。[ 73 ]

心理的原色はリチャード・S・ハンターによってハンターL,a,b色空間の原色として適用され、CIELABの作成につながりました。[ 74 ]ナチュラルカラーシステムも心理的原色から直接影響を受けています。[ 75 ]

歴史

哲学

古代ギリシャの哲学書には原色の概念が記されているが、現代の色彩科学の観点から解釈するのは難しい場合がある。テオプラストス(紀元前371年頃-287年)はデモクリトスの、原色は白、黒、赤、緑であるという立場を述べている。[ 76 ] : 4 古典ギリシャでは、エンペドクレスは白、黒、赤、そして(解釈次第で)黄色か緑を原色としている。[ 76 ] : 8 アリストテレスは白と黒を異なる比率で混ぜると有彩色ができるという概念を述べている。[ 76 ] : 12 この考えは西洋の色彩に関する考え方にかなり影響を与えた。16世紀のフランソワ・ダギロンの五原色(白、黄、赤、青、黒)という概念は、有彩色は白と黒からできているというアリストテレスの考えに影響を受けた。[ 76 ] : 87 20世紀の哲学者ルートヴィヒ・ヴィトゲンシュタインは、赤、緑、青、黄色を原色として色に関する考えを探求しました。[ 77 ] [ 78 ]

光と色覚

アイザック・ニュートンは太陽光の色のスペクトル成分を説明するために「原色」という用語を使用しました。[ 80 ] [ 81 ]多くの色彩理論家はニュートンの研究に同意しませんでした。デイビッド・ブリュースターは1840年代後半まで、赤、黄、青の光はどんなスペクトル色にも組み合わせることができると主張しました。[ 82 ] [ 83 ]トーマス・ヤングは赤、緑、紫を三原色として提案しましたが、ジェームズ・クラーク・マクスウェルは紫を青に変更することを支持しました。[ 84 ]ヘルマン・フォン・ヘルムホルツは「わずかに紫がかった赤、植物のような緑、わずかに黄色がかった青、そして群青」の3色を提案しました。[ 85 ]ニュートン、ヤング、マクスウェル、ヘルムホルツはいずれも「現代の色彩科学」[ 86 ] :1-39 に大きく貢献し、最終的には網膜光受容体の3つのタイプの観点から色の知覚を説明しました。

着色剤

20世紀の美術史家 ジョン・ゲージの『アペレスの運命』は、絵画における顔料としての原色の歴史[ 39 ]の概要を示し、その概念の複雑な進化について述べている。ゲージはまず、大プリニウスが四原色を使ったギリシャの著名な画家たちについて述べたことを述べる。[ 87 ]プリニウスは顔料(すなわち物質)をその見かけの色で区別した。ミロス島の白(ex albis)、シノペの赤(ex rubris)、アッティカの黄色(sil)、アトラメントゥム(ex nigris)である。シルは歴史的に16世紀から17世紀にかけて青色顔料と混同されており、絵画に必要な色は白、黒、赤、青が最小だという主張につながった。18世紀ノーリッチの肖像画家トーマス・バードウェルは、プリニウスの記述の実際的な妥当性に懐疑的だった。[ 88

アイルランドの化学者ロバート・ボイルは1664年に英語で「原色」という用語を導入し、5つの原色(白、黒、赤、黄、青)があると主張しました。 [ 40 ] [ 89 ]ドイツの画家ヨアヒム・フォン・ザンドラートは最終的に、原色から白と黒を取り除き、「全創造物」を描くには赤、黄、青、緑だけが必要であると提案しました。[ 39 ] : 36

| 年 | 著者 | 色の用語 | 説明用語 |

|---|---|---|---|

| 325年頃 | カルキディウス | 淡蒼球、紅色球、青球 | 一般的な色 |

| 1266年頃 | ロジャー・ベーコン | Glaucus, rubeus, viriditas | 主な種 |

| 1609年頃 | アンセルムス・デ・ブート | フラバス、ルベル、カエルールス | 主要色 |

| 1613年頃 | フランソワ・ダギロン | フラバス、ルベウス、カエルールス | シンプルな色 |

| 1664年頃 | ロバート・ボイル | 黄色、赤、青 | シンプルで基本的な |

| 1680年頃 | アンドレ・フェリビアン | ジョーヌ、ルージュ、ブルー | プリンシパル、プリミティブ |

赤、黄、青を原色とする概念は、18世紀と19世紀に人気を博した。彫刻家のヤコブ・クリストフ・ル・ブロンは、メゾチント版画において、黄、赤、青、そして陰影とコントラストを加えるための黒という、それぞれの色に別々の版を用いた最初の人物である。ル・ブロンは1725年に、ボイルが「原色」を使ったのと非常によく似た意味で、赤、黄、青を説明するために「プリミティブ」という言葉を使った。[ 86 ] : 6 昆虫学者で彫刻家のモーゼス・ハリスも、1766年に赤、黄、青を「プリミティブ」な色と表現している。 [ 90 ]レオノール・メリメは、絵画に関する著書(1830年にフランス語で初版が出版された)の中で、赤、黄、青を、自然界に見られる「実に多様な」色調や色彩を作り出すことができる3つの単純/プリミティブな色として表現した。[ 91 ] 化学者のジョージ・フィールドは1835年に赤、黄、青を表すのに「 primary 」という言葉を使用しました。 [ 92 ]同じく化学者のミシェル・ウジェーヌ・シェヴルールは1839年に赤、黄、青を「原色」として論じました。[ 93 ] [ 94 ]

カラーオーダーシステム

18世紀と19世紀に提案された色彩順序システム[ 97 ] (色の「カタログ」)に関する歴史的観点[ 96 ]では、色彩の原色として赤、黄、青の顔料を使用すると説明されている。ドイツの数学者、物理学者、天文学者であるトビアス・マイヤーは、1758年の公開講演で、同一平面の3つの頂点に赤、黄、青、上の頂点に白、下の頂点に黒がある三角錐について説明した[ 76 ]。115 三角錐の内側には、白の頂点と黒の頂点の間に11の色の平面がある。マイヤーは、立体の平面を部分的に着色する際に朱、黄黄、藍青を使っていたが、色のついた光と着色剤を区別していなかったようだ。[ 98 ] : 79 スイスの数学者、物理学者、天文学者であるヨハン・ハインリヒ・ランベルトは、ガンボージ、カルミン、プルシアンブルーを原色として頂点のみに白を配置した三角錐を提案した(ランベルトはこれらの顔料を使って十分に黒い混合色を作ることができたため)。[ 76 ] : 123 このシステムに関するランベルトの研究は1772年に出版された。[ 95 ]ドイツのロマン派画家フィリップ・オットー・ルンゲは、赤、黄、青を原色とする理論を固く信じていた[ 98 ] : 87 (この場合も光の色と着色剤を区別していなかった)。彼の色球は、最終的にゲーテが1810年に出版した「Farben-Kugel(色の球)」[ 98 ]と題するエッセイの中で説明されました。 [ 98 ]:84 彼の球状の色モデルでは、赤、黄、青が縦方向に等間隔に配置され、その間にオレンジ、緑、紫が置かれ、白と黒が反対の極に配置されていました。[ 98 ]:85

赤、黄、青を原色として

多くの著者は、少なくとも19世紀以降、以前の世紀から導入された上記の考えに従って、赤、黄、青(RYB)が美術教育教材の原色であると教えてきました。[ 99 ] [ 100 ] [ 101 ]

RYB原色については、現代の教育現場でも様々な資料が紹介されています。これらの資料は、児童書[ 102 ]や画材メーカー[ 103 ]、絵画[ 104 ] 、カラーガイド[ 105 ]など多岐にわたります。美術教育の教材では、RYB原色を混ぜることで他のすべての色を作ることができると示唆されていることがよくあります。[ 106 ] [ 107 ]

批判

アメリカの画家であり、20世紀初頭のマンセル表色系の考案者でもあるアルバート・マンセルは、RYB原色の概念を「悪意のある」「広く受け入れられている誤り」と呼び、 1905年に最初に出版された著書「色の表記法」の中で、詳細が不十分であると述べています。 [ 108 ]

イッテンのRYB原色に関する考えは、現代の色彩科学を無視していると批判されており[ 76 ] : 282、 RYB原色の混合に関するイッテンの主張のいくつかは不可能であることが実証されている[ 109 ] 。

参照

参考文献

- ^ a bブルース・マケボイ「『原色』は存在するのか?」(架空または不完全な原色セクション、 2008年7月17日アーカイブ、 Wayback Machine)。Handprint 。2007年8月10日アクセス。

- ^原色は赤、黄、青ですよね? 実は違うんです、 HowStuffWorks

- ^原色入門、オリンパスライフサイエンス

- ^ Westland, Stephen; Cheung, Vien (2012). Chen, Janglin; Cranton, Wayne; Fihn, Mark (編). Handbook of visual display technology (第2版). Cham, Switzerland: Springer. p. 155. ISBN 978-3-540-79567-4色覚は、

網膜にある3種類の錐体細胞の反応に基づいています。各錐体は広帯域の感度を持ちますが、最大感度となる波長は異なります。このため、色再現は3原色型、つまり3原色を用いることで幅広い色を再現できます。

- ^ Bowmaker, James K. (1998年5月). 「脊椎動物の色覚の進化」 . Eye . 12 (3): 543. doi : 10.1038/eye.1998.143 . PMID 9775215 .

- ^ストックマン、アンドリュー (2016). 「円錐の基礎」.色彩科学技術百科事典. pp. 541– 546. doi : 10.1007/978-1-4419-8071-7_85 . ISBN 978-1-4419-8070-0。

- ^ショルティセク、C.;ケルバー、A. (2017 年 11 月)。「Farbensehen der Tiere: Von farbenblinden Seehunden und tetrachromatischen Vögeln」。デア眼科。114 (11): 978–985。土井: 10.1007/s00347-017-0543-6。PMID 28752388。

- ^ Jordan, G.; Deeb, SS; Bosten, JM; Mollon, JD (2010年7月20日). 「異常三色型色覚者の色覚の次元性」 . Journal of Vision . 10 (8): 12. doi : 10.1167/10.8.12 . PMID 20884587 .

- ^ a b c dウィリアムソン、サミュエル・J. (1983).自然と芸術における光と色彩. ニューヨーク: ワイリー. ISBN 0-471-08374-7. 2021年4月28日閲覧。

- ^ラインハルト, エリック; カーン, アリフ; アキュズ, アフメット; ジョンソン, ギャレット (2008).カラーイメージング:基礎と応用. マサチューセッツ州ウェルズリー: AKピーターズ. pp. 364– 365. ISBN 978-1-56881-344-8. 2017年12月31日閲覧。

- ^バーンズ、ロイ・S. (2019).ビルマイヤーとサルツマンの色彩技術の原理(第4版). ホーボーケン、ニュージャージー州. pp. 54– 64. ISBN 978-1-119-36719-2。

{{cite book}}: CS1 maint: location missing publisher (link) - ^ Brill, Michael H.; Robertson, Alan R. (2007年7月27日). 「グラスマンの法則の妥当性に関する未解決問題」.測色法. pp. 245– 259. doi : 10.1002/9780470175637.ch10 . ISBN 978-0-470-17563-7

グラスマンの法則は、人間の色合わせにおいては厳密には当てはまらないことが知られています。CIE94,3 などの色差式はバッチと標準の間で非対称であるため、対称性が疑問視される可能性があります。「色合わせ」という用語を、2 つの色の違いが互いにかろうじて知覚できる程度であることを意味するとすると、推移性は破られているとみなすことができます

。この

場合、2 つの閾値下の違いを加算すると、閾値を超える合成差が生じる可能性があります。比例性と加法性も損なわれる可能性があります。高(明所視)光強度での視覚の三色性を示す 3 種類の錐体細胞に加えて、4 つ目の光受容体タイプ(桿体細胞)が、低(薄明視および暗所視)光強度および視覚の中心(中心窩)から離れた場所での視覚に寄与しています。非常に高い光強度では、漂白されていない光色素が枯渇し、全体としてその作用スペクトルが変化します。さらに高い光強度では、光色素分子は複数の光子を吸収しながらも、あたかも1つの光子しか吸収していないかのように反応することがあります。これらの効果はすべてグラスマンの法則に反しますが、写真やテレビなどの分野でこの法則がうまく応用されていることから、これらの法則の反作用はそれほど深刻ではないと考えられます。

- ^フェアマン、ヒュー・S. 、ブリル、マイケル・H.、ヘメンディンガー、ヘンリー(1997年2月)。「CIE 1931等色関数はライト・ギルドデータからどのように導き出されたか」。カラー・リサーチ&アプリケーション。22 (1): 11– 23。doi : 10.1002/(SICI)1520-6378(199702)22:1<11::AID-COL4>3.0.CO;2-7。

1931年の会議に提出された最初の決議は、間もなく採用される標準観測者の等色関数を、波長435.8、546.1、700nmを中心とするギルドの分光原色を用いて定義した。ギルドは標準化技術者の観点からこの問題に取り組んだ。彼の考えでは、採用する原色は国家標準化研究所レベルの精度で製造可能でなければならなかった。最初の二つの波長は水銀の励起線であり、最後の波長は人間の視覚系において、スペクトル光の色相が波長によって変化しない領域に発生する。視覚色彩計でこのスペクトル原色の波長を製造する際にわずかな誤差が生じても、全く誤差は生じないと考えられた。

- ^ Tooms, Michael S. (2016年1月26日).電子画像システムにおける色再現:写真、テレビ、映画撮影. John Wiley & Sons. p. 22. ISBN 978-1-119-02176-6. 2021年2月25日閲覧。

ここで、様々な比率で組み合わさって眼と脳の複合体において最大の色域を生み出す3色を原色と定義すると、上記の推論通り、原色は赤、緑、青となります。

- ^ポイントン、チャールズ。「色に関するよくある質問」(PDF)。チャールズ・ポイントン博士。2018年2月19日時点のオリジナルからアーカイブ(PDF) 。 2021年4月26日閲覧。

1953年のNTSCは、当時のカラーCRTで使用されていた蛍光体を代表する原色を規定しました。しかし、蛍光体は長年にわたり、主により明るい受像機を求める市場の圧力に応じて変化し、最初のビデオテープレコーダーが登場する頃には、使用されていた原色は「標準」とは全く異なるものになっていました。そのため、NTSCの原色度が文書化されているのを目にすることはあっても、今日では役に立ちません。

- ^ Westland, Stephen; Cheung, Vien (2016). Chen, Janglin; Cranton, Wayne; Fihn, Mark (編). Handbook of visual display technology (第2版). Cham, Switzerland: Springer. pp. 171– 177. ISBN 978-3-319-14347-7。

- ^ Berns, Roy S. (2019年4月9日). Billmeyer and Saltzman's Principles of Color Technology . John Wiley & Sons. pp. 195– 209. ISBN 978-1-119-36722-2。

- ^ Levoy, Marc. 「加法混色と減法混色」 . graphics.stanford.edu . 2020年11月4日閲覧。

一方、有色面から光を反射させたり、光の前に有色フィルターを置いたりすると、光に含まれる波長の一部が有色面またはフィルターによって部分的または完全に吸収される可能性があります。光をSPD(波長依存性スペクトル)として特徴付け、表面またはフィルターによる吸収をそれぞれ反射率または透過率のスペクトル、つまり各波長における反射光または透過光の割合で特徴付けると、出射光のSPDは2つのスペクトルを掛け合わせることで計算できます。この掛け合わせは(誤解を招きやすいですが)減法混色と呼ばれます。

- ^ Kuehni, Rolf (2011). 「色の混合」 . Scholarpedia . 6 (1) 10686. Bibcode : 2011SchpJ...610686K . doi : 10.4249/scholarpedia.10686 .

- ^ Sharma, Abhay (2018). 『カラーマネジメントを理解する』(第2版). ホーボーケン, ニュージャージー州. p. 235. ISBN 978-1-119-22363-4。

{{cite book}}: CS1 maint: location missing publisher (link) - ^ Westland, Stephen; Cheung, Vien (2012). Chen, Janglin; Cranton, Wayne; Fihn, Mark (編). Handbook of visual display technology (第2版). Cham, Switzerland: Springer. p. 155. ISBN 978-3-540-79567-4

減色法における最適な原色は、シアン、マゼンタ、イエローです。シアン、マゼンタ、イエローの減色法の原色を用いることで、限られた範囲ではあるものの、驚くほど広い色域を再現することができます

。 - ^ Poynton, Charles. 「カラーに関するよくある質問 - カラーに関するよくある質問」 . poynton.ca . 2021年4月27日閲覧。

オフセット印刷でシアン、イエロー、マゼンタのインクを重ねて黒を印刷する場合、3つの大きな問題があります。まず、カラーインクは高価です。カラーインクを黒インク(主にカーボンインク)に置き換えることは経済的に理にかなっています。次に、3層のインクを重ねて印刷すると、印刷用紙がかなり湿ってしまいます。3種類のインクを1種類のインクに置き換えることができれば、インクの乾燥が速くなり、印刷機の稼働速度が上がり、印刷コストも削減できます。3種類目のインクを3種類のインクで印刷する場合、機械的な公差により3種類のインクがわずかにずれて印刷されると、黒のエッジに色が付きます。視覚は白黒領域の空間的な詳細を最も正確に認識する必要があります。黒を1種類のインクで印刷することで、位置合わせの誤差が目立ちにくくなります。

- ^アーヴィン・シドニー・フェリー (1921).一般物理学とその産業および日常生活への応用. ジョン・ワイリー・アンド・サンズ.

- ^ 「FOGRA特性データ」国際色彩コンソーシアム。2021年4月26日閲覧。

- ^ Homann, Jan-Peter (2009).デジタルカラーマネジメント:標準化された印刷制作のための原則と戦略ベルリン: Springer. ISBN 978-3-540-69377-2。

- ^ a bイッテン、ヨハネス(1961年)『色彩の芸術:色彩の主観的経験と客観的根拠』ニューヨーク:ラインホールド出版、pp. 34– 37. ISBN 0-442-24037-6

色彩デザインへの導入として、黄、赤、青の3原色から12色相環を描き出してみましょう。ご存知のように、正常な視力を持つ人は、青みがかっても黄色みがかっていない赤、緑みがかっても赤みがかっていない黄色、そして緑みがかっても赤みがかっていない青を識別できます。それぞれの色を観察する際には、ニュートラルグレーの背景を背景にして見ることが重要です

。{{cite book}}: ISBN / Date incompatibility (help) - ^ オコナー、ゼナ。「伝統的な色彩理論:レビュー」カラー・リサーチ&アプリケーション、2021年1月8日。

- ^ゼナ・オコナー (2021). 「RYBカラー」 .色彩科学技術百科事典 – リビング版. シュプリンガー. pp. 1– 4. doi : 10.1007/978-3-642-27851-8_453-1 . ISBN 978-3-642-27851-8. S2CID 241083080 . 2021年6月6日閲覧。

- ^ボニー・E・スノーとヒューゴ・B・フレーリッヒ(1920年)『色彩の理論と実践』プラング社、14頁。 2021年6月12日閲覧。

- ^ゲージ、ジョン (1982). 「バハウスの色彩」. AAファイル(2): 50–54 . ISSN 0261-6823 . JSTOR 29543325 .

- ^ローリー、ヘンリー・P. (1968). 「ヨハネス・イッテンと近代美術教育の背景」.アートジャーナル. 27 (3): 284–302 . doi : 10.2307/775089 . JSTOR 775089 .

- ^ 「Web カラーの再考: 現代のデジタル デザインのための古典的なカラー ホイール」。

- ^ Westland, Stephen (2016).ビジュアルディスプレイ技術ハンドブック(PDF) . Springer International Publishing. p. 162. doi : 10.1007/978-3-319-14346-0_11 . ISBN 978-3-319-14346-02017年12月12日閲覧。

よくある誤解として、三原色を定義して混合することであらゆる色を作り出すことができる、というものがあります。残念ながら、三原色の加法混色(または減法混色)システムで再現可能な色の範囲(または色域)は限られており、常に世界で可能なすべての色の色域よりも狭くなります。しかし、色域は原色の選択によって狭くなったり広くなったりします。実際的には、加法混色の場合、最も広い色域は、原色が赤、緑、青のときに得られます。

- ^ a b cセント・ジョン、ユージーン(1924年2月)。「印刷作業に関する実践的なヒント」。『インランド・プリンター』72 (5): 805。

プルシアンブルーとクリムゾンレーキは3色刷りで使用できますが、ダッチピンクのような破れた黄色は、緑と紫の値を犠牲にして黒を得ない限り、使用できません。そこで、薄い黒またはグレーで4色刷りを追加し、3色刷りは4色刷りになりました。同時に、ピーコックブルーがプルシアンブルーの代わりとして広く使用されるようになりました。…プロセスイエローは、レモンイエロー、プロセスレッド、カーマインレーキ、3色プロセスブルー、プルシアンブルー、4色プロセスブルー、ピーコックブルーなどと考えられていますが、実際には様々なバリエーションが見られます。…鮮やかな赤はプロセスレッドとバーミリオンを混ぜて、クロムグリーンはプロセスブルーとプロセスイエローを混ぜて、有用な紫はプロセスレッドとリフレックスブルーを混ぜて作られます。

- ^ Raymer, Percy C. (1921). Photo-engravers' Hand-book on Etching & Finishing . Effingham Republican. p. 52 . 2021年6月6日閲覧.

白い紙に印刷されたいわゆる純粋な「原色赤顔料」(より正確には「マゼンタ」)は緑色光(その補色)を吸収し、純粋な「原色青顔料」(実質的には強いシアンまたはピーコックブルー)は明るいオレンジレッド光(その補色)を吸収します。

- ^ a b米国海軍人事局 (1967).イラストレーター・ドラフトマン 1 & C. US GPO. p. 82. 2021年6月6日閲覧。

これは、ほとんどの色が赤、黄、青の3原色の混合で近似できるという事実に基づいています。しかし、プロセスカラーでは、赤は朱色よりもマゼンタに近く、青はむしろ淡く緑がかっており、黄色だけが通常私たちが原色と考える明るく鮮明な色合いです。

- ^ハリソン、バージ(1909年)『風景画』、スクリブナー社、118ページ。

達人は無駄な顔料に煩わされることはない。本当に必要な少数の顔料を選び、残りは無用の長物として捨て去る。著名なスウェーデンの画家、ゾルンは、朱色と黄土色の二色のみを使用し、他の二色は色彩の否定である黒と白である。この極めて簡素なパレットを用いて、彼は多種多様な風景画や人物画を描くことを可能にした。

- ^クーニ、ロルフ・G.「16世紀および17世紀初頭における単純色の概念の発展」『色彩研究と応用』 32.2 (2007): 92–99.

- ^ a b cゲージ、ジョン(1999年)『色彩と文化:古代から抽象化までの実践と意味』カリフォルニア大学出版局、ISBN 978-0-520-22225-0。

- ^ a bボイル、ロバート (1664)。色彩に関する実験と考察。ヘンリー・ヘリングマン。220 ページ。

しかし、この件に関する彼らの実践のいくつかについて簡単に触れるにとどめておくのであれば(完全に無視するわけではないが)、私は容易に許されるだろうと思う。それも、私が皆さんに指摘しておくべき正当な理由がある限りにおいてであるが、さまざまな構成から他のすべてがいわば生じるような単純な原色(そう呼ぶならば)はほんのわずかしかない。画家は、自然や芸術の作品に見られるほとんど数え切れないほどの異なる色の色相(必ずしもその壮麗さを真似できるわけではないが)を模倣できるが、この奇妙な多様性を表現するために、白、黒、赤、青、黄色以外のものを使用する必要があるとは、まだ見出せていない。これら 5 つの色は、さまざまに配合され、(そう言ってもよいなら)分解されており、画家のパレットにはまったく見られないような、多種多様な色と数を表現するのに十分であり、ほとんど想像できません。

- ^ルード、オグデン (1973).現代の色彩学:学生のための色彩教科書、芸術と産業への応用(PDF) . ニューヨーク: ヴァン・ノストランド・ラインホールド社. p. 108. ISBN 0-442-27028-32017年1月18日にオリジナルからアーカイブ(PDF)されました。

画家の間では、ごく少数の顔料を用いることで、あらゆる色彩をほぼ再現できることはよく知られています。赤、黄、青の3種類の顔料、すなわち色粉で十分です。例えば、クリムゾンレーキ、ガンボージ、プルシアンブルーなどです。赤と黄を様々な割合で混ぜると、オレンジやオレンジイエローの様々な色合いが得られます。青と黄を混ぜると様々な緑が生まれ、赤と青を混ぜると紫やすみれ色のあらゆる色合いが得られます。水彩画家の中には、これらの3種類の顔料のみを使用し、色を暗くするためにランプブラックを加えて茶色や灰色に仕上げた例もあります。

- ^ Nyholm, Arvid (1914). 「Anders Zorn: The Artist and the Man」. Fine Arts Journal . 31 (4): 469– 481. doi : 10.2307/25587278 . JSTOR 25587278.確かに、ゾルンは、特に室内で絵を描く際には、非常に限られたパレットしか使用しなかった。

彼は、例えば薄い青やカーテンの鮮やかな緑など、非常に明確な色が存在する場合を除き、黒、白、赤、黄色があれば通常の用途には十分であると考えていたからである。

- ^マンセル、アルバート・H. (1907). 『色彩表記法』

スタジオや学校では、この理論は信憑性を失い、色彩感覚を説明できないとしても、赤、黄、青の顔料があればほとんどの自然色を模倣できるため、顔料に関しては事実上正しいと言えると主張しています。

- ^リントン、E・バーナード(1926年)『水彩画の芸術』 C・スクリブナー・サンズ社、25ページ。

若い学生にとって、水彩画の勉強を始めるには、パレットから2色以外を徹底的に排除すること以上に良い方法はありません。これは、色彩の深みを学ぶための最善かつ最も確実な方法です。使用する色は、寒色と暖色の組み合わせです。コバルトブルーとウォームシェナ、あるいはプルシアンブルーとバーントシェナは、様々な表現に適した組み合わせです。

- ^イーストオー, ニコラス; ウォルシュ, バレンタイン; チャップリン, トレーシー; シダル, ルース (2007年3月30日). 『顔料大全:歴史的顔料辞典』 ラウトレッジ. ISBN 978-1-136-37386-2。

- ^ボール、フィリップ (2002) [2001]. 『明るい地球:芸術と色彩の発明』(アメリカ初版). ニューヨーク: ファーラー・ストラウス・アンド・ジルー. ISBN 0-226-03628-6。

- ^ MacEvoy, Bruce. 「handprint: learning color through paints」 . www.handprint.com . 2021年4月27日閲覧。

- ^ MacEvoy, Bruce. 「palette paintings」 . www.handprint.com . 2021年2月3日閲覧。

- ^ガーニー、ジェームズ(2010年)『色と光:写実主義画家のためのガイド』カンザスシティ、ミズーリ州:アンドリュース・マクミール出版、p. 104、ISBN 978-0-7407-9771-2。

- ^ Haase, Chet S.; Meyer, Gary W. (1992年10月1日). 「リアルな画像合成のための着色材料のモデリング」 . ACM Transactions on Graphics . 11 (4): 305– 335. doi : 10.1145/146443.146452 . S2CID 6890110.第2節では、

加法混色と減法混色の重要な違いをいくつか取り上げ、着色材料には異なる混色理論が必要である理由について論じます。

- ^ Lu, Jingwan; DiVerdi, Stephen; Chen, Willa A.; Barnes, Connelly; Finkelstein, Adam (2014年8月8日). 「RealPigment: 例によるペイント合成」.非フォトリアリスティックアニメーションとレンダリングに関するワークショップ論文集. pp. 21– 30. doi : 10.1145/2630397.2630401 . ISBN 978-1-4503-3020-6. S2CID 1415118 .

- ^ Curtis, Cassidy J.; Anderson, Sean E.; Seims, Joshua E.; Fleischer, Kurt W.; Salesin, David H. (1997). 「コンピュータ生成水彩画」.第24回コンピュータグラフィックスおよびインタラクティブ技術年次会議 - SIGGRAPH '97 の議事録. pp. 421– 430. doi : 10.1145/258734.258896 . ISBN 0-89791-896-7. S2CID 3051452 .

要約すると、KMモデルがこれほどうまく機能しているように見えるという事実は、水彩画がモデルの基本的な仮定をいくつも破っていることを考えると、実は非常に驚くべきことと言えるでしょう。モデルの結果は物理的にそれほど正確ではないかもしれませんが、少なくとも非常に妥当な物理的近似値を提供しており、多くの用途に十分対応できると考えられます。

- ^パウエル、ウィリアム・F.(2012年8月)。『油彩・アクリル・水彩のための1,500色の調色レシピ:風景画、肖像画、静物画など、正確な色彩を実現』ウォルター・フォスター出版。ISBN 978-1-60058-283-7。

- ^ MacEvoy, Bruce. 「ハンドプリント:基本的な混合方法」www.handprint.com .

- ^ MacEvoy, Bruce. 「imaginary or imperfect primaries」 . handprint.com . 2021年6月13日閲覧。

- ^ 「「観察角度」とはどういう意味ですか?」 X -Rite . 2021年5月12日閲覧。

- ^ Stiles, WS; Burch, JM (1955年12月). 「国立物理学研究所による色合わせの調査(1955年)に関するチューリッヒ国際照明委員会への中間報告書(1955年)」. Optica Acta: International Journal of Optics . 2 (4): 168– 181. Bibcode : 1955AcOpt...2..168S . doi : 10.1080/713821039 .

- ^ Stiles, WS; Burch, JM (1955年12月). 「国立物理学研究所による色合わせの調査(1955年)に関するチューリッヒ国際照明委員会への中間報告書(1955年)」. Optica Acta: International Journal of Optics . 2 (4): 168– 181. Bibcode : 1955AcOpt...2..168S . doi : 10.1080/713821039 .

- ^ 「カラーマッチング関数 - Stiles & Burch (1955) 2度、RGB CMF」。cvrl.ioo.ucl.ac.uk 。

- ^ 「色合わせ関数 - CIE(2006)2度LMS円錐基礎から変換された2度XYZ CMF」。cvrl.ioo.ucl.ac.uk 。

- ^生理学的軸を持つ基本色度図。パート 1。オーストリア、ウィーン: 国際照明委員会。 2006.ISBN 978-3-901906-46-6。

- ^ 「CVRL関数 - 2度に調整されたStilesおよびBurch 10度CMFに基づく2度ファンダメンタルズ」。www.cvrl.org 。

- ^ 「sRGB vs. Adobe RGB 1998」。Cambridge in Colour。

- ^ a b c d e fシャンダ、ヤーノス編。 (2007)。比色測定: CIE システムを理解する。 [ウィーン、オーストリア]: CIE/国際照明委員会。ISBN 978-0-470-04904-4。

- ^ Li, Jiaye; Hanselaer, Peter; Smet, Kevin AG (2021年2月17日). 「色合わせの原色が観察者の色合わせに与える影響:パートI – 精度」 . LEUKOS . 18 (2): 104– 126. doi : 10.1080/15502724.2020.1864395 .

- ^ Michael Stokes、Matthew Anderson、Srinivasan Chandrasekar、Ricardo Motta (1996年11月5日). 「インターネット標準のデフォルトカラースペース - sRGB、バージョン1.10」 .

- ^ HP、Microsoft、IEC(2003年1月23日)。IEC(編)「マルチメディアシステムおよび機器 - 色の測定と管理 - パート2-2:色の管理 - 拡張RGB色空間 - scRGB」。IEC 。2021年4月18日閲覧。

- ^フェアチャイルド、マーク・D. (2013).色彩外観モデル(第3版). ホーボーケン: ワイリー. p. 287. ISBN 978-1-119-96703-3。

- ^ヘリング、エワルド (1920)。Grundzüge der Lehre vom Lichtsinn (ドイツ語)。シュプリンガー ベルリン ハイデルベルク。ISBN 978-3-662-42174-1。

{{cite book}}: ISBN / Date incompatibility (help) - ^ヘリング、エワルド (1964).光覚理論の概要. ハーバード大学出版局.

- ^ターナー、R・スティーブン(1994年)『目の心:視覚とヘルムホルツ=ヘリング論争』プリンストン大学出版局、ニュージャージー州プリンストン。130 ~ 133頁。ISBN 978-1-4008-6381-5。

- ^ Conway, Bevil R. (2009年5月12日). 「色覚、錐体、そして皮質における色彩符号化」. The Neuroscientist . 15 (3): 274– 290. doi : 10.1177/1073858408331369 . PMID 19436076. S2CID 9873100 .

- ^マクラウド、ドナルド(2010年5月21日). コーエン、ジョナサン、マセン、モハン(編).色彩オントロジーと色彩科学. MITプレス. pp. 159– 162. ISBN 978-0-262-01385-7多くの色彩科学者は、皮質への経路で観察される反対色信号が心理的原色とは無関係であることを認めながらも、心理的原色の現象的に単純あるいは単一的

な性質を説明できる反対色神経表現が、脳のどこか、つまり単に眼からの信号を伝達するのではなく、現象的経験に直接反映される領域に存在しているはずだと当然のこととして考えている。この信条は、神経生理学的証拠がないまま長らく維持されてきたが、現在の神経生理学的証拠がそれを裏付けていないにもかかわらず、依然として維持され続けている。

- ^ 「アプリケーションノート AN 1005.00 Hunter L、a、bとCIE 1976 L*a*b*を使用した色の測定」(PDF)。HunterLab 。Hunter Associates Laboratory Inc. 2021年8月29日時点のオリジナルよりアーカイブ(PDF) 。 2021年3月10日閲覧。Hunter

L、a、bとCIE 1976 L*a*b* (CIELAB)はどちらも反対色理論に基づくカラースケールです。

- ^ Maffi, Luisa (1997). Hardin, CL (ed.). Color categories in thought and language (1. publ. ed.). Cambridge: Cambridge University Press. pp. 163– 192. ISBN 978-0-521-49800-5。

- ^ a b c d e f g hシャメイ、レンゾ; クーニ、ロルフ・G. (2020).色彩科学のパイオニア. doi : 10.1007/978-3-319-30811-1 . ISBN 978-3-319-30809-8. S2CID 241801540 .

- ^ Beran, Ondrej (2014). 「ウィトゲンシュタインによれば、色の本質(?)」 ALWSアーカイブより:キルヒベルク・アム・ヴェクセルで開催された国際ウィトゲンシュタインシンポジウム論文集。 2017年12月11日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2017年12月11日閲覧。

- ^ウィトゲンシュタイン、ルートヴィヒ (2005). 『The Big Typescript』 TS. 213 (独英学者版). マサチューセッツ州マールデン: ブラックウェル出版. ISBN 978-1-4051-0699-3。

- ^ MacEvoy, Bruce. 「「原色」は存在するのか?」 . handprint : colormaking properties . 2020年12月1日閲覧。

現代の視点から見ると、ダギロンの理論の最も特異な特徴は、これらの3つの「高貴な」色相自体が、白と黒、あるいは光と闇(図の上部の曲線)の神秘的な混合から生み出され、光と闇が2つの「単純な」、すなわち原色であったという点である。緑、オレンジ(金色)、紫(下部の曲線)の「複合」色相は、「高貴な」3色から混合された。ダギロンの図は、イエズス会の学者アタナシウス・キルヒャーによって、彼の光学論文『光と影の大芸術』(1646年)に再録された。どちらの資料も17世紀に広く読まれ、バロック時代に主流となった色彩混合の説明に影響を与えた。

- ^ニュートン、アイザック(1730年)。『光学:あるいは光の反射、屈折、変曲、色彩に関する論文』。セントポール大聖堂西端のウィリアム・イニス著。135ページ。

白と白と黒の間の灰色はすべて、色彩の合成物であり、太陽の光の白さは、すべての原色を適切な割合で混ぜ合わせたものでできている。

- ^ニュートン、アイザック (1671年2月19日). 「アイザック・ニュートン氏の手紙…光と色に関する彼の新理論を含む」 . Philosophical Transactions of the Royal Society (80): 3075– 3087. 2022年2月15日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2020年11月19日閲覧。

原色、つまり原色は、赤、黄、緑、青、すみれ色、そしてオレンジ、藍、そして無限の中間色である。

- ^ Boker, Steven M. 「知覚色空間における色指標とマッピングの表現」知覚色空間における色指標とマッピングの表現.

- ^ MacEvoy, Bruce. 「手形:色彩形成の属性」 . www.handprint.com .

スコットランドの物理学者デイヴィッド・ブリュースター(1781-1868)は特に頑固な抵抗者で、1840年代になってもなお、すべてのスペクトル色は光の赤、黄、青の基本色で説明できると主張し、ブリュースターはこれらを3つの色フィルター、あるいはスペクトル全体を再現できる透過率曲線と同一視した…

- ^マクスウェル、ジェームズ・クラーク (2013).ジェームズ・クラーク・マクスウェルの科学論文. クーリエ社. p. 49. ISBN 978-0-486-78322-2顔料を用いた実験では、どの色が原色とみなされるべきかは示されていません。

しかし、プリズムスペクトルを用いた実験では、スペクトル上のすべての色、ひいては自然界のすべての色が、スペクトル自体の3色、すなわち赤、緑(線E付近)、青(線G付近)の混合色に相当することが示されています。黄色は赤と緑の混合色であることが分かりました。

- ^アルフレッド・ダニエル (1904). 『物理学の原理の教科書』マクミラン社, p. 575.

- ^ a b Mollon, JD (2003). 『色の科学』(第2版). アムステルダム: エルゼビア. pp. 1– 39. CiteSeerX 10.1.1.583.1688 . ISBN 0-444-51251-9。

- ^ "32".大プリニウス『博物誌』第35巻。絵画と色彩に関する記述。

アペレス、エキオン、メランティウス、ニコマコスといった最も著名な画家たちは、不滅の作品を制作する際に、たった4色しか用いませんでした。白はメリヌム、黄色はアッティカのシル、赤はポントスのシノピス、黒はアトラメントゥムです。しかし、彼らの絵画1枚が、かつては都市全体の宝物として売られたこともあります。しかし、紫が壁の着色にさえ用いられ、インドが河川の泥や竜や象の汚れた血を送ってくる現代では、高品質の絵画など存在しません。実際、芸術の資源が今よりもはるかに少なかった時代の方が、あらゆるものが優れていました。まさにその通りです。その理由は、すでに述べたように、現在研究の対象となっているのは天才の努力ではなく、素材だからです。

- ^バードウェル、トーマス; リチャードソン、サミュエル; ミラー、アンドリュー; ドッズリー、ロバート; ドッズリー、ジェームズ; リヴィントン、ジョン; リヴィントン、ジェームズ; ヴィヴァレス、フランソワ (1756)。『絵画と遠近法の実践を容易にする: 油彩による絵画の技法、着色法、およびヴィヴァレス氏による銅版画による遠近法の技法の簡潔で親しみやすい新解説』。ロンドン: 著者名義で S. リチャードソンが印刷し、リチャードソン氏および A. ミラー、R. および J. ドッズリー、J. および J. リヴィントンが販売。

実際どうであったかは、時が経つにつれ判断できなくなっている。しかし、これら 4 つの基本色が完全であると仮定すれば、自然界のさまざまな色がすべてそこから生み出されたことは疑いようがないと思う。私としては、古代の四大色彩が、ティツィアーノやルーベンスの作品に見られるような驚くべき完璧さで混ざり合うとは到底信じられません。そして、前世紀に生きた人々の着色技法について確かな知識がないのであれば、約2000年前に生きた人々の着色技法をどう理解すればいいのでしょうか。

- ^ブリッグス、デイビッド. 「色の次元、原色」 . www.huevaluechroma.com .

- ^ハリス、モーゼス (1766). 『自然の色彩体系:そこには、赤、青、黄という三つの原色から生じる規則的で美しい秩序と配置、それぞれの色がどのように生成され、その構成、それらが互いにどのように依存し、それらの調和のとれたつながりによって、創造されたあらゆる物体の色彩、すなわちティント(色彩)が生み出される様子が描かれている。そして、それらのティントは660種類にも及ぶが、すべてわずか33の用語で構成されている。』レイドラー事務所、プリンセス・ストリート、リスター・フィールズ。

- ^メリメ、ジャン=フランソワ=レオノール; テイラー、ウィリアム・ベンジャミン・サースフィールド (1839). 『油彩画とフレスコ画の芸術、発見からの様々な技法と材料の歴史』ウィテカー他 p. 245.

画家は通常、パレットにさまざまな名称の顔料を多数並べているが、3 つの単純な色 (黄色、赤、青) を適切に組み合わせることで、自然界に見られるさまざまな色調と色を作り出すことができるということを必ずしも知らないようだ。これら 3 つの原色は、ペアになって結合すると、元の色と同じくらいはっきりと区別され鮮やかな 3 つの色を生み出す。たとえば、黄色と赤を混ぜるとオレンジ色になり、赤と青を混ぜると紫になる。緑は青と黄色を混ぜることで得られ、混合物中のいずれかの色の優位性に応じて、色合いはその色に傾きます。これらの割合が段階的に変化すると、1 つの色から別の色へと徐々に移り、どこから始めても、元の色に戻ります。

- ^フィールド、ジョージ (1835).クロマトグラフィー;あるいは、色彩と顔料に関する論文:そして絵画におけるその力について。ティルトとボーグ。

原色とは、混合することで他の色を生み出すが、それ自体は他の色との混合によって作り出すことができない色のことである。原色は黄、赤、青の3色のみである…

- ^シュヴルール、ミシェル・ウジェーヌ(1861年)『色彩のコントラストの法則』ロンドン:ラウトレッジ、ウォーン、ラウトレッジ社、 25頁 。– ジョン・スパントンによる英語翻訳

- ^ MacEvoy, Bruce. 「handprint: colormaking attributes」 . www.handprint.com .

- ^ a b cランバート、JH (1772)。Calauischem Wachse ausgeführten Farbenpyramide の Beschreibung einer mit Calauischem Wachse ausgeführten です。ベルリン:ハウデ・ウント・シュペナー。

- ^ MacEvoy, Bruce. 「handprint: colormaking attributes」 . www.handprint.com .

- ^ Kuehni, Rolf G. (2003).色空間とその区分:古代から現代までの色の順序. ホーボーケン, ニュージャージー州: Wiley-Interscience. ISBN 978-0-471-43226-5。

- ^ a b c d e Kuehni, Rolf G. 「Philipp Otto Runge's Color Sphere A translation, with related materials and an essay」(PDF)。2019年1月20日時点のオリジナルよりアーカイブ(PDF) 。 2021年2月2日閲覧。

- ^オズボーン、ロートン (1856). 『油絵における若手芸術家とアマチュアのためのハンドブック:ブーヴィエの著名なマニュアルを要約したものを主とし、新たな解説と批評用語集を付録として収録』 J. ワイリー・アンド・サン社.

- ^カルキンス、ノーマン・アリソン (1888). 『初等教育の教材:子どもの感覚を訓練し、能力を発達させるために』ハーパー・アンド・ブラザーズ、p. 195.

- ^キング、ジョン・L. (1923).芸術家、画家、装飾家、印刷工、ショーカードライター、看板画家、色彩混合家のための色彩混合ガイド。部分ごとの色彩混合を示す。ファイン・アーツ・パブリッシング。

- ^ヴァンス、シンシア(2008年)『赤、黄、青、そしてあなた』(第1版)ニューヨーク:アビービル・キッズ。ISBN 978-0-7892-0969-6。

- ^ 「クレヨラ サポート FAQ - 原色とは何ですか?」www.crayola.com。2021年4月14日時点のオリジナルからのアーカイブ。 2021年2月21日閲覧。

原色とは何ですか?原色には、赤、青、黄色が含まれます。原色は他の色と混ぜることはできません。原色は他のすべての色の源です。

- ^ピッチャー、コレット(2011年3月16日)『水彩画入門』(ジョン・ワイリー・アンド・サンズ)ISBN 978-1-118-05200-6。

- ^スティーブン・クイラー (2002). 『色彩の選択』 ワトソン・ガプティル. ISBN 0-8230-0697-2。

- ^ 「色」。www.nga.gov 。 2017年12月11日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2017年12月10日閲覧。赤

、青、黄は原色です。この3色の絵の具さえあれば、画家はそれらを混ぜ合わせることで他のすべての色を作り出すことができます。

- ^レイトケ、エイミー( 2018年11月20日)『レオナルドのアートワークショップ:天才のようにSTEAMプロジェクトを発明、創造、そして作る』ロックポート出版社。ISBN 978-1-63159-522-6。

- ^マンセル、AH (1907). 『色彩表記法』 。

赤、黄、青は原色として誤って教えられてきたが、その大きな差異は、音楽の初心者が楽器を調律できないのと同様に、子供には調整できない。これらの色相にはそれぞれ3つの変数があり(14ページ、14段落参照)、色相、明度、彩度の不均一な度合いを測定し、相関関係を分析するには科学的な検証が必要である。

- ^ Hirschler, Robert; Csillag, Paula; Manyé, Pablo; Neder, Mônica (2018年12月). 「色彩科学はどこまでが過剰ではないのか?」. Color Research & Application . 43 (6): 987. doi : 10.1002/col.22275 . S2CID 125461782.最も典型的な問題の一つは、イッテンの色相環を彼の指示通りに再現しようと

することです。RYBの「原色」では到底満足のいく結果を得ることができないため、学生は挫折してしまうかもしれません。図16は、イッテンの色相環を彼の指示に厳密に従って再現することが不可能である理由を示しています。

![{\displaystyle [C]}](https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/798adf333080234dd9da202633a4d63c4ea091aa)

![{\displaystyle [C]=\int _{380{\text{ nm}}}^{780{\text{ nm}}}{\overline {r}}(\lambda )P(\lambda )\,d\lambda \cdot [R]+\int _{380{\text{ nm}}}^{780{\text{ nm}}}{\overline {g}}(\lambda )P(\lambda )\,d\lambda \cdot [G]+\int _{380{\text{ nm}}}^{780{\text{ nm}}}{\overline {b}}(\lambda )P(\lambda )\,d\lambda \cdot [B].}](https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/9d312436812a9e54baa3daa6cc3f02523661356d)

![{\displaystyle [X]=[Y]=[Z]}](https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/59c76582dbd7e28f8935baf39228ac2f1658f2ff)