軽騎兵の突撃

| 軽騎兵の突撃 | |||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| クリミア戦争、バラクラバの戦いの一部 | |||||||

ウィリアム・シンプソンによる「バラクラヴァへの軽騎兵の突撃」(1855 年)。ロシアの視点から軽騎兵の「死の谷」への突撃を描いています。 ウィリアム・シンプソンによる「バラクラヴァへの軽騎兵の突撃」(1855 年)。ロシアの視点から軽騎兵の「死の谷」への突撃を描いています。 | |||||||

| |||||||

| 交戦国 | |||||||

イギリスフランス イギリスフランス |  ロシア ロシア | ||||||

| 指揮官と指導者 | |||||||

ジェームズ・ブルーデネル、第7代カーディガン伯爵アルマン=オクターヴ=マリー・ダロンヴィル ジェームズ・ブルーデネル、第7代カーディガン伯爵アルマン=オクターヴ=マリー・ダロンヴィル |  パベル・リプランディ パベル・リプランディ | ||||||

| 強さ | |||||||

| 約670(アドキン:668、ブライトン:「少なくとも」666) | 未知 | ||||||

| 死傷者と損失 | |||||||

| 約110名死亡、約161名負傷 | 未知 | ||||||

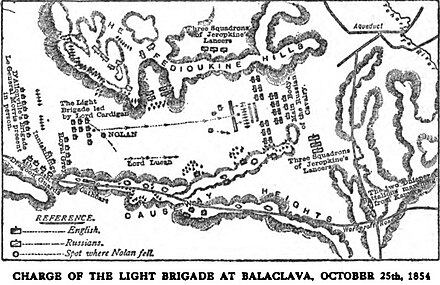

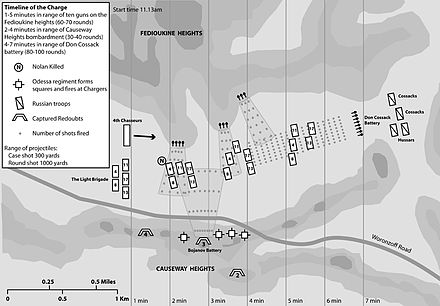

軽騎兵の突撃は、クリミア戦争のバラクラバの戦いでイギリスの軽騎兵がロシア軍に対して行った軍事行動であり、騎兵に多くの死傷者を出した。1854年10月25日、カーディガン卿率いる軽騎兵は、優れた防御射撃場で十分に準備されたロシア砲兵隊に対して正面攻撃をかけた。この突撃は、ラグラン卿の命令が誤解された結果であった。ラグラン卿は、軽騎兵がより適した別の目標を軽旅団に攻撃させ、ロシア軍が制圧したトルコ軍の陣地から鹵獲した大砲を撤去するのを阻止するつもりであった。軽騎兵は猛烈な直射射撃を受けながら突撃し、目標に到達して砲手の一部を蹴散らしたが、直ちに撤退を余儀なくされた。

この出来事は、アルフレッド・テニスン卿の物語詩『軽騎兵の突撃』(1854年)の題材となり、事件の6週間後に出版されました。詩の詩節は、危険を顧みず命令を遂行した騎兵隊の勇敢さを強調しています。伝達ミスの責任については議論があり、命令は曖昧で、書面による命令を口頭である程度解釈していたルイス・ノーラン大尉は、攻撃開始直後に戦死しました。

背景

この突撃は、第7代カーディガン伯爵ジェームズ・ブルーデネル少将 の指揮下にある、第4、第13軽竜騎兵連隊、第17槍騎兵連隊、第8、第11軽騎兵連隊からなるイギリス騎兵軽旅団によって行われた[ 1 ]。また、この日参加していた重旅団は、ジェームズ・ヨーク・スカーレット少将の指揮下にあった。重旅団は、第4ロイヤル・アイリッシュ・ドラグーン・ガーズ、第5ドラグーン・ガーズ、第6イニスキリングドラグーン、スコッツ・グレイ連隊で構成されていた。この2個旅団がこの戦闘に参加した唯一のイギリス騎兵部隊であった[ 2 ] 。

軽騎兵旅団はイギリスの軽騎兵部隊であった。彼らは装甲を着けず、軽く俊敏な馬に乗っていた。兵士たちは槍とサーベルで武装していた。機動力と速度を最大限に高めるよう最適化された彼らは、偵察と小競り合いを目的とした。また、退却しようとする歩兵や砲兵部隊を殲滅させるのにも最適であった。[ 3 ]

ジェームズ・スカーレット率いる重騎兵旅団は、イギリス軍の重騎兵部隊であった。大型で重装の突撃馬に騎乗し、金属製のヘルメットをかぶり、近接戦闘用の騎兵剣で武装していた。彼らはイギリス軍の主力突撃部隊として、敵の戦線を突破するための正面突撃を率いることが想定されていた。 [ 3 ]

イギリス騎兵隊の総指揮権は、第3代ルーカン伯爵ジョージ・ビンガム中将が握っていた。カーディガンとルーカンは義理の兄弟であったが、激しく嫌っていた。ルーカンは軍司令官ラグラン卿から次のような命令を受けた。「ラグラン卿は騎兵隊に速やかに前線へ前進し、敵を追跡し、敵が砲を持ち去るのを阻止するよう要求する。騎馬砲兵は随伴してもよい。フランス騎兵は左翼に。即応せよ」[ 4 ] 。ラグランは軽騎兵に、ロシア軍がコーズウェイ高地の反対側、谷の南側を形成する丘陵に占領した堡塁から海軍砲を撤退させるのを阻止するよう要求した。これは軽騎兵旅団にとって最適な任務だった。彼らの優れた速度により、ロシア軍は扱いにくい大砲をすぐに放棄するか、大砲を持って逃げようとする間に大量に倒されるかのいずれかを強いられることになるからである。

ラグランは谷の西側の高い見晴らしの良い場所から状況を把握していた。しかし、騎兵陣地周辺の地形が悪く、ルーカンはロシア軍が堡塁から大砲を撤去しようとしている様子を観察できなかった。[ 5 ]

この命令はリチャード・エイリー准将が起草し、ルイス・ノーラン大尉が携行した。ノーランはさらに騎兵隊に即時攻撃を命じる口頭指示を伝えた。[ 1 ]ルーカンの記述によると、ルーカンがノーランにどの銃のことを指しているのか尋ねたところ、ノーランは谷の端にあるロシア軍の銃の山を(腕を大きく振り回しながら)非常に失礼な態度で指し示した。「閣下、そこに敵がいます。そこに銃があります。」[ 6 ] [ 7 ]彼がなぜ誤った指示をしたのかは、その後の戦闘で戦死したため不明である。

命令を受け、ルーカンはカーディガンに、軽騎兵旅団の約670名の騎兵を率いて、フェデュキン高地とコーズウェイ高地の間の谷間へと直進するよう指示した。従軍記者ウィリアム・ハワード・ラッセルのタイムズ紙の記事によると、当日は200名弱が病気やその他の理由で野営地に残され、突撃に参加できるのは「607人のサーベル」だった。[ 1 ]テニスンは詩『軽騎兵の突撃』(1854年)の中で、この谷間を「死の谷」と呼んだ。

対するロシア軍はパベル・リプランディが指揮していた。モーニング・ポスト紙特派員ニコラス・ウッズの推計によると、彼の指揮下にあった軍勢は歩兵2万5000人と騎兵4000人で、30門から40門の大砲の支援を受けていた。[ 8 ]これらの部隊は谷の両側と反対側に展開していた。

ルーカンは重旅団を率いて後続することになっていた。重旅団は歩兵陣地への正面攻撃を目的としていたが、どちらの部隊も塹壕を掘り警戒態勢に入った砲兵隊への正面攻撃には全く備えがなく、ましてや1マイル以上にわたる良好な視界を持ち、両側から高台から側面射撃を行う砲兵隊に支援された状況ではなおさらであった。[ 1 ]

告発

軽騎兵旅団は谷を下って出発し、先頭にカーディガンが騎乗したロナルドが突撃を率いた。[ 10 ] [ 11 ]ほぼ同時にノーランが前線を横切り、カーディガンの前を通過した。おそらく彼は突撃の標的が間違っていることに気づき、旅団を阻止または進路変更しようとしたのだろうが、[ 12 ]砲弾に倒れ、騎兵隊は進路を進んだ。ゴッドフリー・モーガン大尉はすぐ近くにいた。

最初の砲弾は我々の前方約100ヤードの空中で炸裂した。次の砲弾はノーランの馬の前に落ち、地面に接触して爆発した。馬が向きを変えると、ノーランは狂った叫び声を上げた。両腕を伸ばし、手綱を馬の首にかけ、我々に向かって駆けてきたが、数ヤードで馬から落ちて息絶えた。第17槍騎兵連隊の最前線にいた者以外、何が起こったのかを見た者はいなかっただろう。[ 13 ]

軽騎兵隊は三方からの猛烈な砲火に晒され、騎行中に壊滅的な打撃を受けたが、谷の端でロシア軍と交戦し、堡塁から押し戻すことに成功した。しかしながら、大きな損害を被り、間もなく撤退を余儀なくされた。生き残ったロシア軍砲兵は砲台に戻り、目の前の敵味方の混戦に、ぶどう弾と散弾を無差別に発射した。 [ 1 ]モーガン大尉はこう続けた。

再び砲火から抜けると、私の部下2、3人が後退していくのが見えた。両側面からの砲火は依然として激しく、再び激しい攻防戦を強いられることになった。些細な出来事については、それを描写するのに十分な記憶がない。おそらく、同じ任務に就いていた2人の部下が、同じように描写することはなかっただろうから。出発地点にかなり近づいた時、負傷していない者の中では私が最先任の士官であり、したがって指揮を執っていたことに気づいた。同じ立場には、私より下級のウォンブウェル中尉とクリーブランド大佐が2人いた。[ 13 ]

ルーカン率いる重装旅団は軽装旅団への支援に失敗した。軽装旅団は谷口に入ったものの、それ以上前進しなかった。ルーカンの説明によれば、第二旅団をなぎ倒されても意味がなく、突撃から戻ってきた生存者の支援に最適な位置にいたのだという。[ 14 ]フランスの軽騎兵隊、アフリカ騎兵連隊はさらなる支援を行い、フェデュキン高地の2個半砲兵中隊、2個歩兵大隊、コサック兵を排除して軽装旅団が側面から攻撃されないよう防護し、撤退する軽装旅団の残存部隊を援護した。[ 1 ] [ 15 ]

ウィリアム・ハワード・ラッセルはこの戦闘を目撃し、「我が軽騎兵隊は、自らの軽率さと、凶暴な敵の残忍さによって壊滅させられた」と宣言した。午後2時にまとめられた彼の死傷者数(比較を容易にするためにラッセルのデータを用いて算出された当時のものではない割合も含む)は以下の通りである。[ 1 ]

| 力強く行動を起こした | 戦闘から復帰 | 損失 | ||

|---|---|---|---|---|

| 第4軽竜騎兵連隊 | 118 | 39 | 79 | 67% |

| 第8軽騎兵隊 | 104 | 38 | 66 | 63% |

| 第11軽騎兵隊 | 110 | 25 | 85 | 77% |

| 第13軽竜騎兵連隊 | 130 | 61 | 69 | 53% |

| 第17槍騎兵隊 | 143 | 35 | 110 | 77% |

| 合計 | 607 | 198 | 409 | 67% |

生存者の正式な集計も行われ、戦闘に参加した騎兵673名のうち、195名が「騎兵力」として記録された。ただし、この数字には馬を失った騎手は含まれていないため、実際の死傷者数とは一致しない。総計で、戦死者は113名、負傷者は134名であった。[ 16 ]

カーディガンはこの戦闘を生き延びたが、実際には戦闘には参加していなかったという噂が流れた。[ 17 ]彼は前線で突撃を指揮し、決して振り返らず、後方の部隊に何が起こっているのか見ていなかった。彼はロシア軍の銃撃戦に遭遇し、戦闘に参加した後、生存者を集結させるどころか、彼らに何が起こったのかさえ調べることもなく、一人で谷を遡って戻った。後に彼は、突撃の指揮権を奪おうとしたノーラン大尉に対する怒りしか頭に浮かばなかったと語っている。谷を遡って戻った後、彼は自分にできることはすべてやったと考えた。戦場を離れ、バラクラバ港でヨットに乗り込み、シャンパンディナーを楽しんだ。[ 18 ]彼はロンドンのマンションハウスで行った演説でこの戦闘について語り、それが下院で引用された。

我々は4分の3マイル(1.2キロ)以上の緩やかな下り坂を前進した。砲台は我々に向かって砲弾や弾丸、散弾を吐き出し、右翼に1つ、左翼に1つずつ砲台があり、中間の地面はすべてロシア軍のライフル兵で覆われていた。そのため、我々に破壊的な弾丸を浴びせかけていた砲口から50ヤード以内に来たときには、側面のライフル兵の射撃に加えて、事実上、炎の炎に囲まれていた。

丘を登るにつれ、砲兵隊の斜め射撃が後方に浴びせられ、前方、側面、そして後方から激しい砲火を浴びせられた。我々は砲台に突入し――砲台を突き抜け――先頭の二個連隊は攻撃開始と同時に多数のロシア軍砲兵を倒していった。私が指揮する栄誉に浴した二個連隊では、一人の例外を除き、全ての将校が戦死または負傷し、あるいは馬が銃撃されるか負傷した。これらの連隊が前進し、さらに二個騎兵連隊からなる第二線が続き、ロシア軍砲兵を倒す任務を遂行し続けた。

その後、別の連隊から編成された第三線が到着し、旅団に割り当てられた任務を遂行しようと試みました。これは大成功を収めたと私は信じています。結果として、わずか670名ほどのこの部隊は、後に判明したところによると5,240名に及ぶロシア騎兵隊の集団を突破することに成功しました。そして、その集団を突破した後、我々の軍事用語で言うところの「三人ずつ」進み、同じように退却し、その過程で敵騎兵隊に可能な限りの打撃を与えました。攻撃中に下った丘を再び登り返す際、我々は以前遭遇したのと同じ難関を突破し、ティライユール軍の側面射撃による同じ危険を冒さなければなりませんでした。多くの兵士が撃ち殺されました。人馬が命を落とし、馬を失った兵士の多くも逃走中に撃ち殺されました。

しかし、閣下、あの勇敢な兵士たちが、あの陣地に戻った時の気持ちや態度はどのようなものだったのでしょうか。これらの連隊はそれぞれ、わずかな分遣隊しか戻ってこず、戦闘に参加した兵士の3分の2が戦死したのです。バラクラヴァのあの悲惨な戦闘に参加し、幸運にも生還したすべての兵士は、想像し得る限り最も確実な死から逃れることができたのは、全能の神の慈悲深い導きによるものであったと感じざるを得ないでしょう。[ 19 ]

余波

旅団は完全に壊滅したわけではないが、118人が戦死、127人が負傷、約60人が捕虜となるなど、甚大な被害を受けた。[ 20 ]再編成後、馬に乗ったままの兵士はわずか195人だった。この戦闘の無益さと無謀な勇敢さから、フランス元帥ピエール・ボスケは「これは壮大だが、戦争ではない」と述べた。彼はめったに引用されないフレーズで「これは狂気だ」と続けた。[ 21 ]ロシア軍の指揮官たちは当初、イギリス兵は酒に酔っていたに違いないと考えていたと言われている。[ 18 ] ラグラン卿の副官サマセット・カルソープは突撃の3日後に友人に手紙を書いた。彼は死傷者の数を詳しく述べたが、殺害された者と捕虜になった者を区別しなかった。

殺害され行方不明 負傷 9 役員 12 14 軍曹 9 4 トランペット奏者 3 129 一般兵 98 156 合計 122 死傷者278名 加えて、戦闘中に戦死した馬、あるいはその後負傷により処分された馬は335頭。その後、ロシア軍が相当数の捕虜を出したことが判明したが、正確な数はまだ不明である。[ 22 ]

この突撃によりイギリス騎兵隊の評判は大幅に向上したが、指揮官については同じことが言えなかった。

通信が遅かったため、この惨事の知らせは戦闘から3週間後までイギリス国民に届かなかった。前線からのイギリス軍司令官たちの報告書は、 1854年11月12日付のロンドン・ガゼット紙の臨時版に掲載された。ラグランは、この攻撃の責任をルーカンに負わせ、「前進命令を誤解したルーカン中将は、いかなる危険を冒しても攻撃しなければならないと考え、カーディガン伯爵少将に軽騎兵旅団を率いて前進するよう命じた」と主張した[ 23 ] 。ルーカンはスケープゴートにされたことに激怒した。ラグランは、自分が裁量権を行使すべきだったと主張したが、この作戦中、ルーカンはラグランに全く独立性を与えず、命令を忠実に守るよう要求したと考えた。命令に従っただけのカーディガンは、命令を出したルーカンを責めた。カーディガンは英雄として帰国し、騎兵総監に昇進した[ 24 ] 。

ルーカンはラグランのロンドン・ガゼット紙への電報を逐一反駁する書簡を発表しようとしたが、上官への批判は容認されず、1855年3月にルーカンはイギリスに召還された。帰国後、軽騎兵隊の突撃は大きな論争と世論の的となった。彼はラグランの事件に関する説明を強く否定し、「私の職業的人格を深刻に反映する非難だ」と述べた。[ 25 ]タイムズ紙に掲載された公開書簡のやり取りの中で、ルーカンはラグランと、問題の命令を実際に伝達した故ノーラン副官を非難した。その後、ルーカンは3月2日に貴族院で演説を行い、自らを弁護した。[ 25 ]

ルーカンはこの告発の責任を逃れたようで、同年7月にバス勲章を受章した。その後再び実戦に赴くことはなかったものの、1865年に将軍に昇進し、死の前年には陸軍元帥に任命された。[ 26 ]

評価

この突撃は、正確な軍事情報が欠如し、命令が不明確である場合に何が起こり得るかを示す例として、現代の軍事史家や学生によって研究され続けています。熱心な軍事史家で元騎兵であったウィンストン・チャーチル首相は、 1945年のヤルタ会談の合間を縫って戦場を視察しました。[ 27 ]

ある研究プロジェクトでは、数学モデルを用いて、もし突撃の実施方法が異なっていたらどうなっていたかを検証した。分析の結果、ラグランが明らかに意図していたようにコーズウェイ高地の堡塁への突撃が行われていた場合、イギリス軍の損害はさらに増大していたであろうことが示唆された。一方、ルーカンが当初指示したように、重装旅団が軽装旅団に同行して谷沿いを進んでいたならば、突撃は成功していた可能性もあった。[ 28 ]

ノーマン・ディクソンによれば、19世紀の突撃に関する記述は、騎兵の勇気と栄光に焦点が当てられる傾向があり、軍事的失策よりもその失敗に重点が置かれていたため、それが「その後約80年間、つまり第一次世界大戦が終わるまで、軍事活動を無力化するほどに締め付けていた伝統そのものを強化することに大きく貢献した」という逆効果をもたらした。[ 29 ]

生存者の運命

突撃隊の生存者の運命は、軍事史家エドワード・ジェームズ・ボーイズによって調査され、退役から死に至るまでの彼らの人生が記録された。彼の記録は、この種の調査としては史上最も決定的なものだと言われている。[ 30 ]

1875年10月、突撃の生存者たちはミドルセックスのアレクサンドラ・パレスに集まり、突撃の21周年を祝った。祝賀会の詳細は1875年10月30日付のイラストレイテッド・ロンドン・ニュースに掲載され[ 31 ] 、祝賀会を主催した委員会の委員長エドワード・リチャード・ウッドハムを含む生存者の回想録が掲載された。テニソンは招待されたが出席できなかった。生き残った上級指揮官ルーカンは出席しなかったが、その日の遅くにセント・ジェームズ・スクエアの流行のウィリス・ルームで他の上級将校たちと共に別の祝賀会に出席した[ 32 ] 。同窓会の夕食会はその後も数年間にわたって開催された[ 33 ] 。

1890年8月2日、第17槍騎兵隊のトランペット奏者マーティン・レナード・ランドフリードは、バラクラバの戦いでラッパを吹いた可能性がある[ 34 ]が、 1815年にワーテルローの戦いで使用されたラッパでエジソンのシリンダーに録音しており、ここで聞くことができる[ 35 ]。

2004年、この突撃から150周年を迎え、バラクラバで記念式典が開催されました。記念式典の一環として、この戦争に参加した2万5000人のイギリス軍兵士を追悼する記念碑が、ケント公マイケルによって除幕されました。[ 36 ]

1886年にダンバーで亡くなった生存者のジョン・ペンは、友人に宛てた「突撃」を含む自身の軍歴に関する個人的な記録を残しました。これは現在も残っており、イースト・ロージアン議会の公文書館に保管されています。[ 37 ]

第11軽騎兵連隊のウィリアム・エリス二等兵は、 1913年にサリー州ファーナムのアッパー・ヘイル墓地で82歳で亡くなった際に、突撃隊の最後の生存者と誤って記載された。 [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] 1916年から1917年にかけて亡くなった何人かの人物が、軽騎兵連隊の突撃隊の「最後の」生存者だと考えられていた。その中には、1916年2月初旬にトゥイッケナムで軍葬をもって葬儀が行われた、85歳になった第17槍騎兵連隊のジェームズ・A・マスタード軍曹も含まれる。1916年2月11日付のアバガベニー・クロニクル紙の報道では、次のように述べられていた。

彼はカーディガン率いる突撃隊から出撃した145名の17槍騎兵連隊のうち38名のうちの一人であり、突撃の合図を誰も鳴らさなかったと常に考えていた。彼はアルマとマッケンジー農場の戦い、セバストーポリの襲撃と占領に参加し、ヴァルナへ出発する前にはハンプトン・コートからポーツマスまで連隊と共に行軍した。[ 41 ]

1916年6月30日のカンブリアン・ニュースは、もう一人の「最後の」人物であるトーマス・ウォーが前日に85歳で亡くなったことを報じた。[ 42 ]

第11軽騎兵連隊のウィリアム・ヘンリー・ペニントンは、除隊後シェイクスピア俳優として比較的成功したキャリアをスタートさせたが、1923年に亡くなった。[ 40 ] [ 43 ]最後の生存者は第13軽竜騎兵連隊のエドウィン・ヒューズで、1927年5月18日に96歳で亡くなった。[ 44 ] [ 45 ]

- 突撃を生き延びた第13軽騎兵連隊の将校と兵士たち。ロジャー・フェントンが撮影。

- 1904年の生存者再会の記念写真

突撃事件やその余波に関する作品

桂冠詩人アルフレッド・テニスンは、詩『軽騎兵の突撃』の中で、この戦いについて鮮烈な印象を残した。1854年12月2日に執筆され、12月9日にエグザミナー紙に掲載されたこの詩は、旅団を称賛する(「彼らの栄光はいつになったら色褪せるのか?ああ、彼らの果敢な突撃!」)と同時に、突撃の恐るべき無益さを痛烈に嘆いている(「兵士は知らなかったが、誰かが失敗を犯した…全世界が驚嘆する中、軍隊に突撃したのだ」)。孫のサー・チャールズ・テニスンによると、テニスンはタイムズ紙でこの戦いの記述を読んでからわずか数分でこの詩を書いたという。この詩はたちまち大きな人気を博し、クリミア半島の部隊にも届き、パンフレットの形で1,000部が配布された。[ 46 ]

約36年後、キプリングは『最後の軽騎兵』(1890年)を執筆した。これは、最後の20人の生存者が当時80歳だったテニソンを訪ね、イギリスが老兵をどのように扱っていたかについて続編を書いていないことを優しく叱責したことを記念する詩である。[ 47 ]一部の資料ではこの詩は実際の出来事に基づいているとされているが[ 48 ]、他の評論家は貧困にあえぐ老兵を寓話として分類し、この訪問はキプリングが実際の生存者の貧困に注意を喚起するために創作したものであり、彼が『ぼんやりした乞食』(1899年)でトミー・アトキンスを想起させたのと同じ方法である。[ 49 ] [ 50 ]

ヘンリー・キングズリーの1862年の小説『レイヴンショー』には、騎兵隊の突撃の様子が生き生きと描かれている。[ 51 ]

1877 年の小説『ブラック ビューティー』は、タイトルの馬による一人称で書かれており、キャプテンという名の元騎兵の馬が登場し、軽騎兵隊の突撃隊に所属していたときの体験を語っています。

『フラッシュマン・アット・ザ・チャージ』は、ジョージ・マクドナルド・フレイザーの『フラッシュマン・ペーパーズ』に収録されているコメディ歴史小説です。物語はバラクラバの戦いから始まり、フラッシュマンはシン・レッド・ライン、重装旅団の突撃、軽装旅団の突撃といったいくつかの戦闘に参加します。これらの小説ではよくあることですが、フラッシュマンが登場する点を除けば、軍事史は非常に正確です。

この突撃を題材にした映画は数本あるが、その中にはエロール・フリン主演の1936年の映画『軽騎兵の突撃』があり、この映画では突撃の理由が架空のものとして描かれている。

参考文献

- ^ a b c d e f g「バラクラバでの騎兵隊の行動(10月25日)」。タイムズ紙、第21898号、1854年11月14日、 7~ 8頁 。名前は明かされていないが、通信員はウィリアム・ハワード・ラッセルであった。

- ^キングレイク、アレクサンダー(1875年)『クリミア侵攻』第5巻(第6版)エディンバラ:ブラックウッド、p.87。

- ^ a bスタインメッツ、アンドリュー(1862年)「騎兵戦術」ジャーナル5ページ、王立連合軍協会:489~ 490頁。

- ^キングレイク(1875)198ページ。

- ^ウッドハム・スミス、セシル(1953年)『理由』コンスタブル、235ページ。

- ^キングレイク(1875年)、626ページ。

- ^ウッドハム・スミス、239ページ。

- ^ノーラン、エドワード・ヘンリー (1855). 『ロシアとの戦争の図解歴史』ロンドン:ジェームズ・ヴァーチュー. p. 533. OCLC 475948647 .

- ^ダットン、ロイ (2007). 『忘れられた英雄たち:軽騎兵の突撃』 InfoDial Ltd. ISBN 978-0-9556554-0-1。

- ^ 「中佐(後に中将)ジェームズ・トーマス・ブルーデネル、第7代カーディガン伯爵、第11代(アルバート公直轄)軽騎兵連隊、1854年」、ロンドン国立陸軍博物館オンラインコレクション、2017年3月31日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2017年5月19日閲覧。

- ^「アール・カーディガンの騎兵隊の馬」、The Era(852)、ロンドン:フレデリック・レジャー、1855年1月21日

- ^キングレイク(1875)218ページ。

- ^ a bモーガン、ゴッドフリー・チャールズ(1897年11月4日)「軽騎兵隊の突撃。トレデガー卿のインタビュー」フリントシャー・オブザーバー、フリントおよびデンビー両郡の鉱業ジャーナルおよび一般広告主、43(1,827)、6頁、2頁。2016年11月14日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2016年11月14日閲覧。

- ^キングレイク(1875)293ページ。

- ^ 「戦闘:軽騎兵の突撃」『戦争史』。2011年6月24日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2011年2月4日閲覧。

- ^キングレイク(1875)326ページ。

- ^ウッドハム・スミス、258ページ。

- ^ a bウッドハム・スミス、262ページ。

- ^ライアン、ジョージ(1855年)『クリミアの英雄たち』ロンドン:ラウトレッジ、 pp.50-51 . OCLC 316580485 .

- ^この修正された数字は、当時の資料を後に検討した結果である: Paget, Henry (1975). A History of the British Cavalry 1816 to 1919 . Vol. 2 (1998 ed.). London: Leo Cooper . p. 103. ISBN 9780850521740。

- ^ラフ、ハロルド・E. (2004). 『ヴィクトリア朝時代の戦争 1815–1914: 英国軍事史百科事典』サンタバーバラ、カリフォルニア州: ABC CLIO. p. 93. ISBN 1-57607-926-0。

- ^カルソープ、サマセット、ジョン・ゴフ (1857) 『司令部からの手紙:あるいは、参謀将校によるクリミア戦争の実態』ロンドン:ジョン・マレー、132ページ。

- ^ 「No. 21624」。ロンドン・ガゼット。1854年11月12日。3456ページ。

- ^「ブルーデネル、ジェームズ・トーマス、第7代カーディガン伯爵」オックスフォード国立人名辞典(オンライン版)。オックスフォード大学出版局。(定期購読、Wikipedia ライブラリへのアクセス、または英国の公共図書館の会員資格が必要です。)

- ^ a b「ルーカン伯爵」英国議会議事録1855年3月2日2024年3月16日閲覧。

- ^ 「No. 25773」。ロンドン・ガゼット。1888年1月5日。223ページ。

- ^リグレー、クリス(2002年)『ウィンストン・チャーチル伝記』サンタバーバラ、カリフォルニア州:ABC-CLIO、341頁。ISBN 9780874369908。

- ^ Connors D.; Armstrong, MJ & Bonnett, J. (2015). 「軽騎兵隊の突撃に関する反事実的研究」. Historical Methods . 48 (2): 80– 89. doi : 10.1080/01615440.2014.979273 . hdl : 10464/9358 . S2CID 56078521 .

- ^ディクソン、ノーマン (1976). 『軍事的無能の心理学について』 ロンドン: ジョナサン・ケープ. p. 41. ISBN 0-224-01161-8。

- ^ 「EJ Boys Archive online」ChargeOfTheLightBrigade.com . 2013年8月28日時点のオリジナルよりアーカイブ。2013年5月14日閲覧。

- ^ "Calaclava" (PDF) . Julienco.com . 2011年2月25日時点のオリジナルよりアーカイブ(PDF) . 2009年9月13日閲覧。

- ^「将校たちの晩餐会」イラストレイテッド・ロンドン・ニュース67 (1890): 6. 1875年10月30日。

- ^ダットンはそれらをリストアップしており、出席者は知られている

- ^ Greenwood, Hilary (2012年10月). "Martin Leonard Landfried" . Shoreham Fort . Friends of Shoreham Fort. 2016年5月10日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2016年5月3日閲覧。

後にランドフリードは軽騎兵隊の突撃を吹いた人物として有名になったが、これが彼の責任であったかどうかは明らかではない。突撃に参加したのは、召集名簿にトランペット奏者として記載されている17名だった…カーディガン卿と共に突撃に参加したウィリアム・ブリテンも含まれている。[...] 実際に「突撃」が吹かれたかどうかについては多くの議論がある[...] ウィリアム・ブリテンが「常歩、速歩、疾走」を吹いたことはほぼ確実であり、「突撃」も吹いた可能性がある。他のトランペット奏者の1人か複数が突撃を吹いた可能性もある。

- ^ヒラリー・グリーンウッド (2004年6月22日). 「トランペッター・ランドフリーの軽騎兵隊への突撃」 .インターネットアーカイブ. 2016年5月3日閲覧.

マーティン・ランドフリードは、英国ウェスト・サセックス州ショアハム砦の第1サセックス義勇砲兵隊の楽長を退役した。彼は1865年に軍を退役した。[...] 彼が亡くなった当時、彼はポートランド・ロード・ホーヴに住んでおり、彼の墓はホーヴ墓地にある。この録音は軽騎兵隊救済基金によって作成・配布された。その目的は、残された退役軍人を支援し、彼らの一部が経験した苦難の時代について一般の人々に知らせることだった。[...] 調査:ショアハム砦の歴史家、ヒラリー・グリーンウッド

録音の注釈の冒頭でランドフリードの名前が「Landfrey」と誤って表記されており、注釈では楽器をトランペットと呼んでいるが、ランドフリードはそれをラッパと呼んでいる箇所が2回ある。 - ^ 「共に記憶する:クリミア戦争におけるセヴァストポリ」。キエフ駐在英国大使館の季刊誌。 2008年1月8日時点のオリジナルよりアーカイブ。

- ^ペン、ジョン. 「ジョン・ペンの生涯と軍歴、特に軽騎兵隊の突撃に関する記述」ジョン・グレイ・センター. 2016年8月5日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2016年12月29日閲覧。

- ^「600人のうち最後の一人、ウィリアム・エリスの死」アバディーン・プレス・アンド・ジャーナル、スコットランド、アバディーンシャー、1913年6月10日、4ページ

- ^ローレンス・W・クライダー (2004). 『軽騎兵の探求』 ローレンス・クライダー. p. 169. ISBN 978-1-898763-12-3. 2020年7月27日時点のオリジナルよりアーカイブ。2020年5月17日閲覧。

- ^ a bグレン・クリストドゥロウ、「忘れられた軽騎兵」 - 『戦争特派員:クリミア戦争研究協会誌』(1986年10月)

- ^アノン。 (1916年2月11日)。「ラストバラクラバヒーロー」。アバーガベニー クロニクル、モンマスシャー広告主、ブリンマー、ブレナボン、トレデガー、アバーシチャン、クリックホーウェル、ポンティプール、ウスク、ラグラン、モンマス、ロングタウン、ポントリラス、グロスモントおよびスケンフリスのレコード、80。 p. 2、c。 3. 2016年11月15日時点のオリジナルからアーカイブ。2016 年11 月 14 日に取得。

- ^ Anon. (1916年6月30日). 「Brevities」 . The Cambrian News, Merionethshire Standard and Welsh Farmers' Gazette, (2,891) . p. 3, c. 5. 2016年11月15日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2016年11月14日閲覧。

- ^ロイ・ダットン (2007). 『忘れられた英雄たち:軽騎兵の突撃』 Infodial Ltd. p. 158. ISBN 978-0-9556554-0-1. 2020年7月27日時点のオリジナルよりアーカイブ。2020年5月17日閲覧。

- ^マーク・アドキン(2017年4月30日)『突撃:軽騎兵隊が失われた本当の理由』ペン・アンド・ソード、259ページ。ISBN 978-1-5267-0722-2. 2020年7月27日時点のオリジナルよりアーカイブ。2018年5月17日閲覧。

- ^ “エドウィン・ヒューズ” . BBC. 2009年7月27日. 2019年8月15日時点のオリジナルよりアーカイブ。2009年8月24日閲覧。

- ^アルフレッド・ロード・テニスン(1908年). ハラム・ロード・テニスン(編). 『詩集』(第2版). ロンドン:マクミラン出版. 369頁.

- ^キプリング、ラドヤード(1890年4月28日)「最後の軽騎兵」セント・ジェームズ・ガゼット、ロンドン。

- ^スタッフライター(1913年11月2日)「最後の『軽騎兵隊』将校が死去、キプリングの詩が発見される」『ニューヨーク・タイムズ』、SM8ページ。2018年7月28日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2009年4月7日閲覧。

- ^ブライトン、テリー(2004). 『ヘル・ライダーズ:軽騎兵突撃の真実の物語』ニューヨーク:ヘンリー・ホルト. pp. 229–34 . ISBN 0-8050-7722-7。

- ^ルーテンス、トリシア (2000). 「ヴィクトリア朝の詩と愛国心」 .ブリストウ、ジョセフ(編). 『ヴィクトリア朝の詩へのケンブリッジ・コンパニオン』 . ケンブリッジ、イギリス: ケンブリッジ大学出版局. pp. 269–70 . ISBN 0-521-64115-2。

- ^「レイヴンショー」『オックスフォード英語文学コンパニオン』オックスフォード大学出版局、2009年1月、ISBN 978-0-19-280687-1。

さらに読む

- 『突撃:軽騎兵隊が失われた本当の理由』マーク・アドキン、レオ・クーパー、ロンドン 1996年、ISBN 0-85052-469-5、(また:ピムリコ、ロンドン 2004、ISBN 1-84413-734-1)

- 「軽騎兵の突撃に関する新たな記録が浮上」ジャスパー・コッピング、テレグラフ紙、ロンドン、2014年4月20日

- ヘル・ライダーズ:軽騎兵突撃の真実の物語、テリー・ブライトン、ヘンリー・ホルト・アンド・カンパニー、ISBN 0-8050-7722-7、2004年。

- 忘れられた英雄たち:軽騎兵の突撃、ロイ・ダットン、InfoDial Ltd.、ISBN 0-9556554-0-4、2007年

- 『フラッシュマン・アット・ザ・チャージ』(小説)、ジョージ・マクドナルド・フレイザー、1973年

- イラストレイテッド・ロンドン・ニュース1875年10月30日、アレクサンドラ宮殿で行われた突撃の生存者による祝賀会と、祝賀会を組織した委員会の委員長エドワード・リチャード・ウッドハムの回想録を含む彼らの回想録を報じている。

- 軽騎兵の突撃。ジャーナリスト、ウィリアム・ハワード・ラッセルによる当時の目撃証言。

- 理由:軽騎兵の致命的な突撃の物語、セシル・ウッドハム=スミス、ペンギンブックス、ISBN 0-14-139031-X1953年にコンスタブル社からブック・ソサエティのために初版が出版された。

外部リンク

- 確認済みのチャージャー:、忘れられた英雄、軽騎兵の突撃

- BBCの「In Our Time」における軽騎兵の突撃

- 軽騎兵の突撃、国立公文書館

- アルフレッド・テニスン卿の「軽騎兵の突撃」、Eserver.org より

- ヴァージニアのテニソンが手書きした詩のコピー。

- 軽騎兵突撃隊の図解歴史(ギャラリー)、BBCニュース

- 議会図書館所蔵のロジャー・フェントンの写真

- ラドヤード・キプリング著「最後の軽騎兵」 Kiplingsociety.co.uk

- Plus.comの死傷者リスト

- 軽騎兵隊の物語を語る

- Find a Graveにあるウクライナ旅団の記念碑

- トランペット奏者のマーティン・ランドフリー(またはランフリード)が、軽騎兵突撃隊の突撃で鳴らした突撃ラッパを演奏している。彼が使用しているラッパは、1815年のワーテルローの戦いでウェリントン軍が使用したラッパである。エジソンの円筒形録音、1890年8月2日、ロンドン。インターネット・アーカイブ。

- 1875 年 10 月 25 日にアレクサンドラ パレスで開催された 21 周年記念同窓会ディナーに関する、 1875 年 10 月 30 日付のイラストレイテッド ロンドン ニュースの記事。Julienco.com。

- トランペット奏者ランドフリーの軽騎兵突撃隊。突撃隊の生き残りがラッパ突撃を行う。