ゲルマン祖語

|

| ゲルマン祖語 | |

|---|---|

| PGmc、共通ゲルマン語 | |

| 再建 | ゲルマン語族 |

| 地域 | 北西ヨーロッパ |

| 時代 | 紀元前 500年頃~紀元後200年頃 |

復元された祖先 | |

| 低次の再構成 | |

| シリーズの一部 |

| インド・ヨーロッパ語族のトピック |

|---|

|

カテゴリ カテゴリ |

ゲルマン祖語(略称PGmc、共通ゲルマン語とも呼ばれる)は、ゲルマン語族の言語の復元された共通祖先である。

ゲルマン祖語の特徴は、グリムの法則によって説明される一連の音韻変化の完了である。これは、インド・ヨーロッパ祖語の方言としての地位から、徐々に独立した言語へと分岐していくまでの過程である。共通ゲルマン語時代の終焉は、西暦4世紀の 大移動期の始まりとともに到来する。

ゲルマン祖語は直接的な証拠がなく、より古期でより早期に証拠が見つかっている他のインド・ヨーロッパ語族の言語との比較によって再構築されてきた。 [注 1 ]バルト語とフィンランド語における極めて初期のゲルマン語からの借用語(例えば、フィンランド語のkuningas「王」)、初期のルーン文字の碑文(具体的にはデンマークのヴィモーゼ碑文、西暦2世紀)[ 2 ]ローマ帝国時代の個々の単語の転写(特にタキトゥスの『ゲルマニア』、 西暦90年頃[注2 ] )などである。紀元前2世紀の非ルーン文字のネガウ兜碑文は、グリムの法則(最初のゲルマン音変遷としても知られる)の最も初期の証拠であると主張する者もいる。

考古学と初期の歴史学

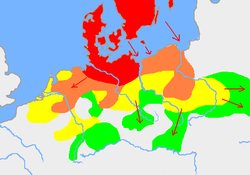

ゲルマン祖語は、北ヨーロッパのローマ時代以前の鉄器時代に、先ゲルマン祖語から発展した。ゲルマン基底仮説によれば、漏斗状ビーカー文化などの非インド・ヨーロッパ語族文化の影響を受けた可能性があるが、グリムの法則として知られるゲルマン語族の音変化は、インド・ヨーロッパ語族の他の支族から離れた非基底的発展を示している。[注 3 ]ゲルマン祖語自体は紀元前500年頃以降に話されていたと考えられ、 [ 7 ]西暦2世紀以降のノルウェー祖語は、再構築されたゲルマン祖語にかなり近いが、ゲルマン語とインド・ヨーロッパ祖語を分けるその他の共通の革新は、北欧青銅器時代を通じて先ゲルマン祖語話者の共通の歴史を示唆している。

ゲルマン祖語は、スカンジナビア南部(デンマーク、スウェーデン南部、ノルウェー南部)と、ドイツ最北部のシュレースヴィヒ=ホルシュタイン州およびニーダーザクセン州北部、すなわちゲルマン諸部族の原郷(ウルヘイマート)で発達した。 [ 8 ]インド・ヨーロッパ語族は、紀元前3千年紀半ばにコルドバ文化とともにスカンジナビア南部に初めて到達し、紀元前2千年紀初頭までに北欧青銅器文化へと発展した可能性がある。マロリーによれば、ゲルマン学者は、現存するすべてのゲルマン方言の祖語であるゲルマン祖語の原郷(ウルヘイマート)は、主にヤストルフ文化の範囲に相当する地域に位置していたことに「概ね同意」している。[ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [注4 ]

ローマ時代以前の鉄器時代(紀元前5世紀から1世紀)におけるゲルマン民族の初期の進出により、ゲルマン祖語話者は大陸ケルト語圏のラ・テーヌ地域と接触することになった。ゲルマン祖語には多くのケルト語からの借用語が確認されている。[ 12 ]西暦1世紀までには、ゲルマン民族の進出は南部のドナウ川とライン川上流域に達し、ゲルマン民族が初めて歴史の記録に登場した。ほぼ同時期に、ヴィスワ川の東にまで広がり(オクシヴィエ文化、プシェヴォルスク文化)、ゲルマン民族は初期スラヴ文化と接触するようになり、これはスラヴ祖語における初期ゲルマン語からの借用語に反映されている。

3世紀までに、後期ゲルマン祖語の話者は、ライン川からドニエプル川まで、約1,200キロメートル(700マイル)に及ぶ広範囲に広がりました。この時代は、後期ゲルマン祖語の分裂と、(歴史学的に記録されている)ゲルマン人の移住の始まりを示すものです。

ゲルマン語族の最も古い段階は、ノルウェー祖語として知られており、ルーン文字の碑文(チューン・ルーン石など)から、西暦2世紀[ 13 ] 、西暦300年頃[ 14 ]、あるいは西暦1世紀[ 15 ] [ 16 ]とされている。

ゲルマン語で記録された最初のまとまったテキストはゴート語聖書であり、紀元4世紀後半に、迫害を逃れて348年にスキタイからモエシアに移住したテルヴィンギ族ゴート系キリスト教徒の東ゲルマン語派によって書かれたものである。初期の西ゲルマン語のテキストは、フランク人のベルガッケル・ルーン文字の碑文に始まる紀元5世紀から利用可能である。

進化

祖語であるインド・ヨーロッパ祖語に始まるゲルマン祖語の祖語からの進化は、地理的に近い一部の話者の間で共通の話し言葉が発達したことから始まり、祖語話者がそれぞれ独立した話し言葉を持つ異なる集団へと分散したことで終わった。この二つの時点の間には、多くの音韻変化が生じた。

系統発生の理論

ソリューション

歴史言語学に適用される系統発生論は、言語の進化的系統発生を扱う。系統発生論の問題は、言語進化の樹形モデルにおいて、共通言語、すなわち祖語(樹形の根)から実証言語(樹形の葉)に至るまで、ある言語族の全メンバーの系統発生経路を最もよく説明する樹形は何かという問いである。ゲルマン諸語は、祖ゲルマン語を根とする樹形を形成し、祖ゲルマン語はインド・ヨーロッパ語の樹形の枝であり、インド・ヨーロッパ語の根には祖インド・ヨーロッパ語がある。接触言語からの語彙の借用により、インド・ヨーロッパ語族におけるゲルマン語族の相対的な位置づけは、インド・ヨーロッパ語族の他の枝の位置づけよりも明確ではない。歴史言語学の発展の過程で、様々な解決策が提案されてきたが、どれも確実なものではなく、議論の余地がある。

言語族の進化史において、言語学者は、言語が分岐するにつれてコミュニティ間の有効な接触が維持されない場合にのみ、遺伝的「樹形モデル」が適切であると考えている。初期インド・ヨーロッパ語族では、異なる系統間の接触は限られており、ゲルマン語族は、その特徴の一部が直接の祖先からではなく、進化の初期段階で近隣の言語族から獲得されたため、樹形的ではない独自の行動を示した。西ゲルマン語族の内部多様化は、特に樹形的ではない形で発展した。[ 17 ]

ゲルマン祖語は紀元前500年頃に始まったと一般的に考えられています。[ 7 ]インド・ヨーロッパ祖語の終焉から紀元前500年の間に遡るゲルマン祖語の仮説上の祖語は、先ゲルマン祖語と呼ばれます。これをより広い意味でのゲルマン祖語に含めるかどうかは、用法の問題です。

ウィンフレッド・P・レーマンは、ヤーコブ・グリムの「最初のゲルマン語音変遷」、すなわちグリムの法則と、ヴェルナーの法則[注 5 ](主に子音に関するもので、何十年にもわたりゲルマン祖語を生み出したと考えられていた)をゲルマン祖語以前のものとみなし、「上限」(つまり、より初期の境界)は、アクセントまたは強勢を単語の語根音節、典型的には第1音節に固定することであると主張した[ 18 ] 。インド・ヨーロッパ祖語は、「高音と低音の交替」[ 19 ]からなる可動ピッチアクセントと、単語の音節の長さに基づく一連の規則によって決定される位置の強勢を特徴としていた。

強勢の固定は、無強勢音節の音韻変化をもたらした。レーマンにとって「下限」とは、無強勢音節の語尾の-aまたは-eの脱落であった。例えば、後イエ語の* wóyd-e >ゴート語のwait(「知っている」)である。 エルマー・H・アントンセンは上限についてはレーマンに同意したが[ 20 ]、後に-aが脱落していないことを示すルーン文字の証拠を発見した。ékwakraz ... wraita(「私、ワクラズ、…は(これを)書いた」)。彼は「したがって、ゲルマン祖語の新たな下限を探さなければならない」と述べている[ 21 ]。

アントンセン自身の体系は、ゲルマン祖語を初期段階と後期段階に区分する。初期段階には強勢の固定とそれに伴う「自発的母音変化」が含まれる一方、後期段階は母音と子音の変化を規定する10の複雑な規則によって定義される。[ 22 ]

インド・ヨーロッパ祖語からゲルマン祖語の終焉までの音韻段階

広義のゲルマン祖語の歴史において、インド・ヨーロッパ祖語の終焉からゲルマン祖語が互いに理解不能な方言に分裂し始めるまでの期間において、以下の変化が起こったことが知られている、あるいは推定されている。これらの変化は、おおよそ年代順に列挙されており、それ以前の変化の結果に基づく変化は、リストの後半に記述されている。区別される段階と各段階に関連する変化は、リンゲに大きく依拠しており、リンゲは標準的な概念と用語を要約している。[ 23 ]

先ゲルマン語(PGmc以前)

この段階は、おそらくまだ印欧祖語方言連続体の一部を形成していた頃に、独自の言語が分離したことから始まった。この段階には多くの革新が含まれており、それらはおそらく地域的な接触を通じて、他の印欧語派と程度の差はあれ共有され、他の方言との相互理解はしばらく維持された。それでもなお、方言であれ言語であれ、独自の道を歩んでいた。

喉頭子音に隣接する* /e/の異音的色付け:

|

PIE の「口蓋軟口蓋」破裂音と「軟口蓋」破裂音の融合(「セントム化」)

|

音節共鳴音の前の* /u/の挿入:

|

PIE ではすでに、歯音の後に歯音で始まる接尾辞が続く場合、歯音の後に 挿入音* /s/が挿入されていました。

|

| 促音は子音または長母音の後に短縮されます— * káyd-tis「呼びかける行為」(発音は* káydstis)> * káyssis > * káysis > * haisiz「命令」 |

| 単語末の長母音は「長すぎる」母音に伸ばされます — * séh₁mō '種' > * séh₁mô > * sēmô |

喉頭筋の喪失により、* /e/の異音は音素化される:

|

| カウギルの法則: * /h₃/(おそらく* /h₂/ )は、有声音と* /w/の間で* /g/に強められます— * n̥h₃mé 'us two' > * n̥h₃wé > * ungwé > * unk |

| 残りの喉頭の発声: * /H/ > * /ə/ — * ph₂tḗr 'お父さん' > * pətḗr > * fadēr ; * sámh₂dʰos「砂」 > * sámədʰos > *サムダズ |

| 軟口蓋音は、 * /w/に続いて唇音化されます。* éḱwos '馬' > * ékwos > * ékʷos > * ehwaz |

唇軟口蓋音は、 * /u/(または* /un/)の次、または* /t/の前では脱唇音化されます。

|

初期ゲルマン祖語

この段階は、喉頭音を失い、5つの長母音と6つの短母音、および1つまたは2つの長母音を持つインド・ヨーロッパ祖語の方言として進化し始めた。子音体系は口蓋軟口蓋音と喉頭音を除けば依然として印欧祖語のものであったが、音節共鳴音の喪失により、この言語はインド・ヨーロッパ祖語本来の言語とは著しく異なっていた。インド・ヨーロッパ祖語の他の子孫とは相互理解が可能であった可能性もあったが、それは無理があっただろう。そしてこの時代は、ゲルマン語が他のインド・ヨーロッパ語族から決定的に分離し、現在この語派を特徴づけると考えられている音の変化のほとんどを含む固有ゲルマン語の始まりとなった時期であった。この段階には、さまざまな子音と母音の変化、印欧祖語から受け継いだ対照アクセントの喪失、語根の最初の音節の均一なアクセント、および結果として生じた無強勢音節の縮小の始まりが含まれていた。

語末の非高短母音* /e/、* /a/、* /o/ — * wóyde '(s)he knows' > * wóyd > * wait

|

グリムの法則:3つの破裂音系列の連鎖シフト。有声破裂音は、この段階に先立って無声阻害音の前で既に無声化されている。唇軟口蓋音は* /t/の前に脱唇音化されている。

|

ヴェルナーの法則:無声摩擦音は、アクセントのない母音が先行する場合に有声音となる。これには、母音と摩擦音の間に共鳴音(/n、m、r、l、j、w)がある場合も含まれる。この異音的な有声音化は、強勢配置の規則化(下記参照)後に初めて音素化された。

|

| すべての単語の最初の音節に強勢が置かれる。PIEの対照アクセントは失われ、ヴェルナーの法則によって生み出された有声性の区別が音素化される。 |

| 語頭* /gʷ/ > * /b/ — * gʷʰédʰyeti「(彼)が求めているもの」 > * gʷédyedi > * bédyedi > * bidiþi「(彼)が尋ねる、(彼)が祈る」 (-þ- との類推) |

| 強勢のない* /owo/ > * /oː/ — * -owos '主題の最初のdu.' > * -ōz |

| 強勢のない* /ew/ > * /ow/子音または単語末尾の前 — * -ews 'u-語幹 gen. sg.' > * -owz > * -auz |

強勢のない* /e/ > * /i/ ( * /r/の前を除く) — * -éteh₂ '抽象名詞接尾辞' > * -eþā > * -iþā > * -iþō

|

強勢のない* /ji/ > * /i/ — * légʰyeti「(彼/彼女らは)横たわっている」 ~ * légʰyonti「彼らは横たわっている」 > * legyidi ~ * legyondi > * legidi ~ * legyondi > * ligiþi ~ * ligjanþi (-þ- を例に挙げると)

|

非高母音の結合:

|

後期ゲルマン祖語

この段階までに、ゲルマン語派は独自の分派として出現し、後の子孫をゲルマン語派と認識させる多くの音声変化を経験していた。子音体系は破裂音の多い体系から摩擦音主体の体系へと移行し、インド・イリノイ語派の移動ピッチアクセントは失われて予測可能な強勢アクセントとなり、2つの母音は融合していた。強勢アクセントはすでに無強勢音節の侵食を引き起こし始めており、これは子孫にも引き継がれることになる。ゲルマン語の最終段階には、方言への分裂までの残りの発達が含まれ、最も顕著な特徴としては鼻母音の発達と、ゲルマン語のもう1つの特徴 であるウムラウトの始まりが挙げられた。

| 語尾* /m/ > * /n/ — * tóm 'that、男性格' > * þam > * þan 'then'; * -om 'a語幹、男性格' > * -am > * -an > * -ą |

| * /m/ > * /n/歯子音の前— * ḱm̥tóm 'hundred' > * humdan > * hundan > * hundą ; * déḱm̥d 'ten' > *テフン> *テフン> *テフン |

| 語末の* /n/ は強勢のない音節の後では失われ、先行する母音は鼻音化されます — * -om 'a 語幹対格' > * -am > * -an > * -ą ; * -eh₂m > * -ān > * -ą̄ > * -ǭ ; * -oHom '複数属格' > * -ân > * -ą̂ > * -ǫ̂ |

| 鼻音* /ẽː/は* /ɑ̃ː/に下がります— * dʰédʰeh₁m「私は置いていました」 > * dedēn > * dedę̄ > * dedą̄ > * dedǭ |

* /ə/の除去:

|

共鳴音の同化:

|

| 強勢のない音節後の語末* /t/の消失— * déḱm̥d 'ten' > * tehunt > * tehun ; * bʰéroyd「彼は運んでくれるでしょう、サブジ」 > *ビレイ> *ビライ; *メリッド~ *メリット- 'ハニー' > *メリット~ *メリッド- > *メリ~ *メリッド- > *ミリ~ *ミリッド- |

| * /ɣʷ/ > * /w/、時々 * /ɣ/ — * snóygʷʰos「雪」 > * snaygʷaz > * snaiwaz ; * kʷekʷléh₂「車輪(集合)」 > * hʷegʷlā > * hʷewlā > * hweulō |

長いaが発生します:

|

| 初期のi 変化:* /e/ > * /i/で、同じ音節または次の音節に* /i/または* /j/が続く場合— * bʰéreti「彼が運んでいるもの」 > * beridi > * biridi ; * médʰyos「真ん中の」 > * medyaz > * midjaz ; * néwios「新しい」 > * newyaz > * niwjaz |

* /e/ > * /i/に音節末の鼻音が続く場合 — * en 'in' > * in ; * séngʷʰeti '(s)he chants' > * sengʷidi > * singwidi '(s)he sings'

|

* /j/ は、 * /i/と* /w/の後を除き、母音間では消失します(ただし、音節母音* /u/の後では消失します)。休止状態になった2つの母音は、その後、長母音または二重母音に短縮されます。 * -oyh₁m̥(主題願望法1sg) > * -oyum > * -ayų > * -aų ; * h₂eyeri(午前中) > * ayiri > * airi(早朝)

|

| * /n/は* /x/の前で失われ、先行する母音が代償的に長音化および鼻音化します — * ḱónketi「(s)he hangs」 > * hanhidi (音声的には* [ˈxɑ̃ːxiði] ) |

他の言語の変種における語彙証拠

他の(既知の)言語からゲルマン祖語への借用語、あるいはゲルマン祖語から他の言語への借用語は、ゲルマンの音声法が作用した時期を基準として、相対的に年代を特定することができます。借用語と音声法の年代は正確には分かっていないため、借用語を用いて絶対年代や暦年を定めることはできません。

隣接するインド・ヨーロッパ語族からの借用語

ケルト語からの借用語のほとんどは、ゲルマン語音変遷の前かその最中に作られたものと思われる。[ 12 ] [ 28 ]例えば、* rīks 「支配者」は、ケルト語の* rīxs「王」(語幹* rīg- )から借用され、g → kとなった。[ 29 ]インド・イエメン語の* * ē → * īはゲルマン語族ではなくケルト語族に典型的であるため、明らかに土着語ではない。もう一つの例は* walhaz「外国人、ケルト人」で、ケルト族の部族名Volcaeから来ており、 k → h、o → aとなった。その他のケルト語からの借用語としては、* ambahtaz「召使い」、* brunjǭ「鎖かたびらシャツ」、* gīslaz「人質」、* īsarną「鉄」、* lēkijaz「治療者」、* laudą「鉛」、* Rīnaz「ライン川」、* tūnaz、tūną「要塞化された囲い地」などがある。[注 6 ]これらの借用語は、ケルト人が中央ヨーロッパを支配していたケルトのハルシュタット文化と初期のラ・テーヌ文化の間に借用されたと思われるが、その期間は数世紀に及ぶ。

東イラン語からは、* hanapiz「麻」(ホータン語kaṃhā、オセット語gæn(æ)「亜麻」と比較)、[ 30 ] * humalaz、humalǭ「ホップ」(オセット語xumællægと比較)* keppǭ ~ skēpą「羊」(ペルシャ語čapiš「子ヤギ」と比較)* kurtilaz「チュニック」(オセット語kʷəræt「シャツ」と比較)* kutą「小屋」(ペルシャ語kad「家」と比較)* paidō「外套」[ 31 ] * paþaz「道」(アヴェスター語pantā、属名pathōと比較)* wurstwą「仕事」(アヴェスター語スキタイ語は、ウクライナ平原のスキタイ人によって直接伝えられた可能性がある。スキタイ人の一団はドナウ川を経由して中央ヨーロッパに入り、カルパティア盆地でヴェケルズグ文化を築いた(紀元前6世紀から5世紀)。あるいは、後に同じルートを辿ったサルマティア人との接触によって伝えられた可能性がある。 [ 32 ]確かではないのは* marhaz 「馬」であるが、これはスキタイ・サルマティア語から直接借用されたか、ケルト人の仲介を介して借用されたかである。

非ゲルマン語への借用語

![[アイコン]](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/1c/Wiki_letter_w_cropped.svg/20px-Wiki_letter_w_cropped.svg.png) | このセクションは拡張が必要です。不足している情報を追加していただければ幸いです。 (2017年10月) |

ゲルマン語族に隣接する地域で話されている非ゲルマン言語には、ゲルマン祖語から借用されたと考えられる多数の借用語が存在することが知られています。

最も大きな影響を受けたのはフィン語族で、数百ものゲルマン祖語または前ゲルマン祖語からの借用語を受け入れている。[ 33 ] [ 34 ]よく知られている例としては、PGmc * druhtinaz「軍閥」(フィンランド語のruhtinasを参照)、* hrengaz(後に* hringaz)「指輪」(フィンランド語のrengas、エストニア語のrõngasを参照)、[ 35 ] * kuningaz「王」(フィンランド語のkuningas)、[ 2 ] * lambaz「子羊」(フィンランド語のlammas)、[ 36 ] * lunaz「身代金」(フィンランド語のlunnas)がある。[ 37 ]

サミック諸語、バルト諸語、スラブ諸語への借用語も知られている。

非インド・ヨーロッパ語族の基質要素

ゲルマン祖語における基質とは、インド・ヨーロッパ祖語に由来しない語彙項目および音韻要素を指す。基質説は、これらの要素がインド・ヨーロッパ語族の間に留まり、自らの言語の要素を持ち込むほどの影響力を持っていた以前の集団に由来すると主張する。非インド・ヨーロッパ語基質説は、ジークムント・ファイストによって初めて提唱され、彼はゲルマン祖語の語彙項目の約3分の1が基質に由来すると推定した。[注 8 ]

テオ・ヴェネマンは、ゲルマン語にバスク語の基質とセム語の上位構造があると仮説を立てたが、彼の推測も関連分野の専門家からは一般的に否定されている。[ 38 ]

音韻論

転写

この記事では、祖ゲルマン語の再構築形式を転写するために次の規則が使用されています。

- 有声阻害音はb、d、gと表記されますが、これは、その基となる音素が破裂音/b/、/d/、/ɡ/ 、または摩擦音/β/、/ð / 、/ɣ/であると特別に分析されていることを意味するものではありません。他の文献では、これらの音素はƀ、đ、ǥのようにバー付きのグラフィムとして表記されることがあります。

- 無声摩擦音はf、þ、h(おそらく/ɸ/、/θ/、/x/)として発音されます。/x/は、ゲルマン祖語自体の後期段階で、特定の位置で/h/になった可能性があります。同様に、 /xʷ/は後に一部の環境で/hʷ/または/ʍ/になりました。

- 唇軟口蓋音はkw、hw、gwと発音されます。これは、単独の音 (例: /kʷ/、/xʷ/、/ɡʷ/ ) またはクラスター音 (例: /kw/、/xw/、/ɡw/ ) として特別に分析されることを意味するものではありません。

- ヨッド音はj /j/と発音されます。インド・ヨーロッパ祖語では、この音は通常yで表記されます。jの使用は、発音に実際の変化を意味するものではありません。

- 長母音は、文字の上にマクロンを付けて表記します(例:ō)。区別が必要な場合は、/ɛː/と/eː/はそれぞれē¹とē²と表記します。ē¹はæまたはǣと表記されることもありますが、ここでは用いません。

- 長すぎる母音はサーカムフレックスで表記されます(例:ô)。他の文献では、長すぎる母音は二重のマクロンで表記されることがよくあります(例:ō̄)。

- 鼻母音は、リンゲの用法に従い、ここではオゴネクで表記されます(例: ǫ̂ /õːː/)。文献では、鼻母音は単にnで表記されるのが一般的です。しかし、これは語末の鼻母音と語末の規則母音に/n/が続くものとの混同を招く可能性があります。この区別は音素的に行われていました。一部の資料では、チルダ(ã、ĩ、ũなど)も使用されています。

- 二重母音はai、au、eu、iu、ōi、ōu 、そしておそらくēi、ēuと表記される。[ 39 ]しかし、対応する半母音が直後に続く場合は、ajj、aww、eww、iwwと表記される。uは母音とjの間にある場合はwと表記される。この表記法はRinge 2006の用法に基づいている。

- 長母音の後に高母音でない母音が続く場合は、別々の音節であるため、ここでもそのように表記します。ただし、 īはij と表記します。

子音

以下の表は、ゲルマン祖語の子音音素を、復元発音に基づいて順序付け、分類したものです。音素を囲む斜線は、分かりやすさを考慮して省略しています。同じ枠内に2つの音素がある場合、各ペアの最初の音素は無声音、2番目の音素は有声音です。括弧内の音素は異音であり、それ自体は独立した音素ではありません。音の説明と用語の定義については、列見出しと行見出しのリンクをクリックしてください。[注 9 ]

| 両唇 | 歯科 | 歯槽骨 | 口蓋 | 軟口蓋 | ||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 無地 | 唇音化 | |||||||||||

| 鼻腔 | メートル | n | (ŋ) | (ŋʷ) | ||||||||

| 破裂音 | p | b | t | d | け | (グラム) | kʷ | (gʷ) | ||||

| 摩擦音 | ɸ | (β) | θ | (ð) | s | z | × | ɣ | xʷ | ɣʷ | ||

| トリル | r | |||||||||||

| 近似値 | j | わ | ||||||||||

| 外側接近歯 | l | |||||||||||

注:

- [ŋ]は軟口蓋阻害音の前では/n/の異音であった。

- [ŋʷ]は唇軟口蓋阻害音の前では/n/の異音であった。

- [β]、[ð]、[ɡ]は特定の位置にある/b/、/d/、/ɣ/の異音であった(下記参照)。

- fと表記される音素は、ゲルマン祖語ではおそらく両唇摩擦音(/ɸ/ )として実現されていたと考えられます。その証拠として、ゴート語では語末のb(中間語では有声摩擦音を表す)がfに無声化し、古ノルド語のaptr [ɑɸtr]のような綴りも存在します。aptr では、/t/の前の両唇摩擦音実現を表すために、より一般的なfではなくpが用いられました。

グリムの法則とヴェルナーの法則

グリムの法則を先ゲルマン語に当てはめると、元のインド・ヨーロッパ語の破裂音の連鎖的変化となる。ヴェルナーの法則は、グリムの法則の例外の一つを説明する。グリムの法則では無声摩擦音と予測される箇所に有声摩擦音が生じるという例外である。この矛盾は、元のインド・ヨーロッパ語の単語のアクセントの位置によって決まる。

| 唇口蓋垂縮小術( u付近) | グリムの法則:無声音から摩擦音へ | グリムの法則:有声音から無声音へ | グリムの法則:有声音から無声音へ | ヴェルナーの法則 | 唇口蓋裂の溶解 | |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 唇音 | p > ɸ | b > p | bʱ > b、β | ɸ > b、β | ||

| 歯科 | t > θ | d > t | dʱ > d、ð | θ > d、ð | ||

| 軟口蓋 | k > x | ɡ > k | ɡʱ > ɡ、ɣ | x > ɡ、ɣ | ||

| 唇口蓋骨 | kʷ > k ɡʷ > ɡ ɡʷʱ > ɡʱ | kʷ > xʷ | ɡʷ > kʷ | ɡʷʱ > ɡʷ、ɣʷ | xʷ > ɡʷ、ɣʷ | ɡʷ、ɣʷ > w、ɣ |

p、t、k は、摩擦音( sなど)や他の破裂音(ゲルマン語のスピラント法によって摩擦音に変換された)の後ではグリムの法則を適用されなかった。例えば、ラテン語(元のtを持つ)ではstella「星」やoctō「8」であるのに対し、中期オランダ語ではsterやacht ( tは変化しない)である。[ 40 ]この元のtは有声子音のtが変化したものと融合した。つまり、/t/の例のほとんどは、元の/t/または変化した/t/から来ている。

(ゲルマン祖語の子音目録における同様の変化により、後に高地ドイツ語が生成された。マクマホンは次のように述べている。[ 41 ]

グリムの法則とヴェルナーの法則は…合わせてゲルマン語の第一子音変遷を形成します。第二の、そして年代的に後の第二子音変遷は…ゲルマン祖語の無声破裂音にのみ影響を与え…ゲルマン語を2つの方言、すなわち北部の低地ドイツ語と…さらに南部の高地ドイツ語に分裂させました。

ヴェルナーの法則は通常、グリムの法則を時間的に辿る形で再構成され、無声摩擦音(/s/、/ɸ/、/θ/、/x/)は、アクセントのない音節が先行する場合に有声音化すると述べている。変化当時のアクセントは、印欧祖語から継承された自由アクセントであり、どの音節にも出現する可能性がある。例えば、PIE * bʰréh₂tēr > PGmc. * brōþēr「兄弟」だが、PIE * meh₂tḗr > PGmc. * mōdēr 「母」である。ヴェルナーの法則に従って一部の/s/が有声化された結果、新しい音素である/z/が生成された。 [ 4 ]グリムとヴェルナーの法則の後、ゲルマン祖語は継承された対照アクセントを失い、すべての単語は語根音節に強勢が置かれるようになりました。接頭辞が付かない限り、語根音節は通常最初の音節でした。

印欧祖語の対照アクセントの喪失により、ヴェルナーの法則によって作り出された子音交替の条件付け環境が失われた。この条件付け環境がないと、母語話者には交替の原因がもはや明らかでなくなった。単なる音声上の音の変化として始まった交替は、次第に文法的な性質を帯びるようになり、grammatischer Wechselとして知られる文法的な音の交替につながった。単一の単語について、文法的な語幹は、その文法的な格または時制に応じて異なる子音を表すことができる。このシステムの複雑さの結果として、これらの音の大幅な平準化がゲルマン語時代だけでなく、後の娘言語でも起こった。すでにゲルマン祖語では、名詞の交替のほとんどが、単語のすべての形式で一貫してどちらか一方の音だけになるように平準化されていたが、いくつかの交替は保存され、後に娘言語で(それぞれ異なる方法で)平準化された。名詞と動詞の語尾変化も平準化され、名詞の場合は有声音変化が優先されましたが、動詞の場合は分裂が残り、接尾辞のない(強)動詞は有声音変化を受け、接尾辞のある(弱)動詞は無声音変化を受けました。強動詞の現在形と過去形の変化は一般的であり、ゲルマン祖語では平準化されず、今日でも一部のゲルマン語族の言語に残っています。

異音

音の変遷によって発達した子音の中には、周囲の音に応じて異なる発音(異音)をしていたと考えられるものもある。元の/k/または/kʷ/に関して、トラスクは次のように述べている[ 42 ]。

結果として生じた/x/または/xʷ/は、語頭で/h/と/hʷ/に短縮されました。

表に挙げられている子音の多くは、状況によっては長音化したり、長く発音されたりする可能性があり、これはいくつかの子言語で二重音として現れることから推測される。この現象は二重化と呼ばれる。クレーエンマンは次のように述べている。 [ 43 ]

ゲルマン祖語にはすでに長子音が存在していたが…、短子音との対比は語中のみに限られていた。さらに、長子音はそれほど頻繁に出現せず、短母音の後の母音間でのみ、ほぼ例外なく出現した。

有声音素/b/、/d/、/ɡ/、/ɡʷ/ は、環境によっては破裂音の発音で、また環境によっては摩擦音の発音で再構成される。異音のパターンは完全には明らかではないが、一般的にはスペイン語などの言語における有声阻害音のパターンに類似している。[ 44 ]ヴェルナーの法則の有声摩擦音は語頭以外の位置でのみ発生し、摩擦音異音の/b/、/d/、/ɡ/、/ɡʷ/と融合した。古い説明では、これらの音はもともと摩擦音であり、後に状況によっては破裂音に「硬化」したと示唆する傾向があった。しかし、リンゲは、この考えは主に古い音韻理論の理論内部の考察によるものであり、現代の理論では異音は最初から存在していた可能性も同様に考えられると指摘している。[ 45 ]

有声音素/b/、/d/、/ɡ/はそれぞれ他の音素とは若干異なる異音パターンを示しましたが、一般的に破裂音は「強い」位置(語頭および連続音)で発生し、摩擦音は「弱い」位置(母音後)で発生しました。具体的には、

- 語頭の/b/と/d/は破裂音[b]と[d]であった。

- しかしながら、多くの証拠から、語頭の/ɡ/は[ɣ]であり、その後、多くの言語で[ɡ]へと発達したことがわかります。これは、アングロ・フリジア語族やその他のイングヴェイオニア語族諸語の発達から最も明らかです。現代オランダ語の南部諸方言(例えば、リンブルフ州、ブラバント州、南ヘルダーラント州、およびほとんどのフラマン語派)では、今でもこの位置で[ɣ]の音を保持しています。(しかし、主流のランドスタッド方言のような他のほとんどの西部および北部オランダ語方言では、歴史的に区別されていた音素⟨g⟩ [ɣ] と ⟨ch⟩ [x] が、硬い g(オランダ語:harde g)、すなわち無声の口蓋垂摩擦音[χ]に融合しています。)

- 破裂音は、同有機鼻音の後に現れた: [mb]、[nd]、[ŋɡ]、[ŋʷɡʷ] 。これは、有声唇軟口蓋音[ɡʷ]が依然として出現できる唯一の箇所であった。

- 二重母音の場合は、破裂音[bb]、[dd]、[ɡɡ]として発音されました。この規則は、少なくとも初期の西ゲルマン語派にも適用され続けました。西ゲルマン語の二重母音化は、以前の有声摩擦音から二重破裂音を生み出したからです。

- /d/ は/l/または/ z/の後で[d]でした。/r/の後で/d/ が発音されるという証拠は矛盾しています。ゴート語のwaurd 「単語」では破裂音として現れ(無声化の* waurþではない)、古ノルド語のorðでは摩擦音として現れます。西ゲルマン語では、/d/ はどの位置でも[d]に硬化します。

- 他の位置では、摩擦音は母音と二重母音の後に単独で発生し、 /b/と/ɡ/の場合は非鼻音の後に発生します。

唇口蓋筋

唇軟口蓋音は、以下の追加の変化の影響を受けます。

- 原ゲルマン語において、PIEのブコロス規則は表層フィルターとして機能し続けている。新たに生成された環境では、 /u/の次に唇軟口蓋音が現れると、それは直ちに単純軟口蓋音に変換された。これにより、特定の動詞パラダイムに変化が生じた。例えば、 * singwaną [siŋʷɡʷɑnɑ̃]「歌う」と* sungun [suŋɡun]「彼らは歌った」などである。この脱唇音化は、/un/に続く唇軟口蓋音にも起こったようで、この言語には唇音異音[ŋʷ]も存在していたことを示している。この場合、[uŋʷxʷ]、[uŋʷkʷ]、[uŋʷɡʷ]のクラスター全体が[uŋx]、[uŋk]、[uŋɡ]に脱唇音化される。[ 46 ]

- (初期)ゲルマン祖語の/ɡʷ/には少なくとも3つの異なる結果があった。/n/の後ではそれが保存される(例:* sangwaz 「歌」)。/ u/の隣で/r/の前では、語頭位置で/g/に脱唇音化される(例:* gudą「神」、* grindaną「挽く」)。その他の位置では、/ɡʷ/は通常/w/になる(例:* warmaz「暖かい」、* snaiwaz「雪」、* neurô 「腎臓」)。語頭位置で/ɡʷ/ > /b/の音変化を示す証拠は少ない。[ 47 ]

こうしたさまざまな変化によって、複雑な変化が生まれることがよくありました。たとえば、* sehwaną [ˈsexʷɑnɑ̃]「見る」、* sēgun [ˈsɛːɣun]「彼らは見た」(直説法)、* sēwīn [ˈsɛːwiːn]「彼らは見た」(接続法)などです。これらはさまざまな娘言語でそれぞれ異なって再分析され、規則化されました。

子音の段階

クルーネンは、子音段階化という名前で、祖ゲルマン語の子音変化の過程を仮定した。[ 48 ] (これは、19世紀以来子音段階化としても知られている、近隣のサミック言語とフィン語で起こっている子音変化の過程とは異なる。)祖ゲルマン語の子音段階化は、どのゲルマン方言でも直接証明されていないが、それでもn語幹とōn動詞の語根における特定の方言的矛盾に基づいて再構築することができる。

通時的に、ゲルマン語における子音階の出現は、クルーゲの法則によって説明できる。この法則によれば、二重音は強勢のある音節において破裂音に続いて鼻音が生じることから生じる。この音法則はn語幹とōn動詞のパラダイムの一部にしか適用されなかったため、同じパラダイムにおいて二重音と非二重音の子音が交互に出現するようになった。これらは、ゲルマン語族の娘言語において、様々な類推によってほぼ規則化された。[ 48 ]

クルージの法則は、その定式化以来、その妥当性について議論されてきました。促音子音の発達は、「表出的促音化」という概念によっても説明されてきました。[ 49 ] [ 50 ]この概念は依然として広く受け入れられていますが、促音破裂音を含む多くの単語が「表出的」または「強意的」な意味を持たない理由を説明できません。[ 51 ]この概念は、規則的な音の法則を探求するのではなく、心理言語学的要因やその他の不規則な行動を通して音韻現象を説明しようとするため、「方法論的に不適切」であると評されています。[ 52 ]

ゲルマン語の二重子音の起源については、歴史言語学において依然として議論の的となっており、現在のところ明確な見解は得られていない。

| n語幹 | パイ | PGM |

|---|---|---|

| 主格 | C_́C * -ōn | C_C -ō |

| 属格 | C_C * -n-ós | C_CC -az |

| neh₂ -プレゼンツ | パイ | PGM |

|---|---|---|

| 3p. 単数形 | C_C * -néh₂-ti | C_CC -ōþi |

| 3ページ複数形 | C_C * -nh₂-エンティ | C_G -ウナンシ |

ゲルマン祖語における格付けパラダイムの再構築は、古英語steorra「星」< * sterran-対古フリジア語stera「id.」< * * steran-、ノルウェー語(dial.)guva「揺れる」< * gubōn-対中高ドイツ語gupfen「id.」< * guppōn-といった語根交替を、元の異形性の一般化として説明する。関係する事例において、これはn語幹名詞* sterō、属名* sterraz < ピエロ語* h₂stér-ōn、* h₂ster-n-ós 、およびōn動詞3単数形* guppōþi、3個複数形を再構築することを意味する。* gubunanþi < * gʱubʱ-néh₂-ti、* gʱubʱ-nh₂-énti。

母音

ゲルマン祖語には4つの短母音[ 53 ] 、 5つまたは6つの長母音、そして少なくとも1つの「長母音」または「三母音」母音が含まれていた。これらの母音の正確な音声的性質は不明である。

|

| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

注:

- /e/ は、 /r/の前でない限り、強勢のない音節には現れない。 /r/ の前では、後期祖ゲルマン語時代にすでに/ɑ/に低下していた可能性がある。

- /ɑ̃ː/、/ĩː/、/ũː/を除くすべての鼻母音は語末にのみ出現し、そのうち/ĩː/のみが語末にも出現する。語中鼻母音は/x/ の前でのみ出現し、それぞれそれ以前の短母音(/ɑ/、/i/、/u/)に由来し、その後に/nx/が続く。

PIE ə、a、oは PGmc aに統合され、 PIE ā、ō はPGmc ōに統合されました。統合時の母音はおそらく[ɑ]と[ɑː]、あるいは[ɒ]と[ɒː]でした。その後、長母音が[ɔː]に上昇(おそらくは丸め)されることにより、音色が分化しました。 āがōに上昇したことは、ゲルマン祖語話者とローマ人との最も古い接触より前には起こり得ないことが分かっています。これは、ラテン語のRōmānī が後にゴート語でRumoneis(つまりRūmōnīs )として出現したという事実によって確認できます。リンゲは、借用語の時点でラテン語āに最も近い母音はゲルマン祖語のāに似た母音(後にōとなる)であったと説明している。そして、ゲルマン祖語には中高音後母音がないため、ラテン語ōに最も近いのはゲルマン祖語のūであった:ルーマニア語> * Rūmānīz > * Rūmōnīz > ゴート語Rumoneis。[ 54 ]

āからōへの移行に伴い、母音間の/j/が-aja-系列から消失した際に、新たなāが形成された。これは稀な音素であり、少数の単語にのみ出現し、最も顕著なのは第3弱類の動詞であった。[ 55 ]行為者名詞の接尾辞* -ārijaz(現代英語の-erは「パン屋」や「先生」などに用いられる)は、この頃かその直後にラテン語から借用されたと考えられる。

二重母音

ゲルマン祖語には以下の二重母音が存在したことが知られています。

- 短縮形:/ɑu/、/ɑi/、/eu/、/iu/ ( /eu/のiウムラウトから) /i/または/j/の前[ 56 ]

- 長音: /ɔːu/、/ɔːi/、 (おそらく/ɛːu/、/ɛːi/ ) [ 57 ]

同じ音節または後続の音節の/i/または/j/の前にある/e/ > /i/の変化に注目してください。これにより/ei/ ( /iː/に変化)は除去されましたが、以前の/eu/は/iu/に変化しました。[ 58 ]

ゲルマン祖語の二重母音は、印欧祖語の場合と同様に、母音と接近音の連続として分析することもできる。これは、* niwjaz (「新しい」)で/j/が消失しなかった理由を説明する。二重母音iuの2番目の要素は依然として根底に子音であり、したがって消失の条件付け環境が満たされなかったからである。これは、西ゲルマン語の二重母音化において、-wj-が他の子音(/r/を除く)と並行して-wwj-に二重母音化されるという事実によっても裏付けられる。 [ 59 ]

長すぎる母音

ゲルマン祖語には、 ô [ɔːː]とê [ɛːː]という2つの長母音があり、後者は主に副詞に用いられた(* hwadrê「どこへ、どこへ」参照)。[ 60 ]記録に残る言語の中に、現在もこのような母音を含むものは存在しない。これらの母音の復元は比較法によるもので、特に、復元された長母音ōが末尾の音節で予測不可能な2方向に分裂する現象を説明する方法の一つとして用いられた。この分裂は、一部の形態素では長母音のままであったが、他の形態素では正常に短縮した。

| ゲルマン祖語 | ゴシック | 古ノルド語 | 古英語 | 古高ドイツ語 |

|---|---|---|---|---|

| -ō | -あ | -u > Ø | -u / Ø | |

| -ô | -ō | -あ | -o | |

3モーラ母音は、一般的に、2モーラ長母音と休止状態の短母音が短縮する形態素境界で発生し、特に介在する喉頭母音(-VHV- )が失われた後に発生しました。[ 61 ]喉頭母音のない例としては、クラス II の弱動詞 ( ō-語幹)があり、母音間の-j-が失われ、-ōja → ōa → ô (cf. * salbōjaną → * salbôną → ゴート語salbōn「塗る」) となりました。ただし、大多数は語末音節 (屈折語尾) で発生しましたが、これはおそらく、この位置では母音を再音節化できなかったためです。[ 62 ]さらに、ゲルマン語では、バルト・スラヴ語と同様に、絶対語末位置の2モーラ長母音を長くしましたが、これはおそらく単語の韻律テンプレートにより適合させるためでした。例: PGmc * arô 'eagle' ← PIE * * h₃ér-ō はLith akmuõ 'stone'と同様、OSl kamy ← * aḱmō̃ ← PIE * * h₂éḱ-mō。対比:

- 喉頭喪失後の収縮: gen.pl. * wulfī̂ 'オオカミ' ← * wulfôn ← GMC 以前* wúlpōom ← PIE * * wĺ̥kʷoHom ; ō-stem gen.pl。 * * -ôz ← Gmc 以前 * * -āas ← PIE * * -eh₂es。

- 短母音の短縮形:a 語幹の名詞複数形* wulfôz「オオカミ」 ← パイ語 * * wĺ̥kʷoes .

しかし、喉頭筋によって長くなった母音は、過度に長くなることはありませんでした。比較してみましょう。

- oh-ステム nom.sg. * -ō ← * -ā ← パイ * * -eh₂ ;

- ō-語幹 acc.sg. * -ǭ ← * -ān ← * -ām (スタングの法則により) ← PIE * * -eh₂m ;

- oh-stem acc.pl. * -ōz ← * -āz ← * -ās (スタングの法則による) ← PIE * * -eh₂ns ;

確認されているゲルマン語族の言語では、三モーラ母音は二モーラ母音とその結果によって区別される。単語末の三モーラ母音は長母音のままであるのに対し、二モーラ母音は短母音に発達した。この現象に関する古い理論では、長母音と長母音はどちらも長いが音調が異なるとされ、ôとêは「曲折アクセント」(上昇-下降-上昇)音調であるのに対し、 ōとēは「鋭角」(上昇)音調であり、これは現代のスカンジナビア諸語、 [ 63 ] 、バルト語族、古代ギリシャ語の音調によく似ているとされ、この区別は西インド諸島語派から受け継がれたものだとされた。しかし、この見解は放棄された。なぜなら、言語は一般に、強勢のない音節の際立ったイントネーションと、対照的な強勢および母音長を組み合わせないからである。[ 64 ]現代の理論では、長母音は超重音節(3モーラ)を持ち、そのため通常の長母音よりも長いと再解釈されています。

ゲルマン祖語末期までに、語末の長母音は短母音に短縮された。その後、長母音はすべての位置で通常の長母音に短縮され、語末(以前の短縮のため)を除いて元々長母音であった母音と融合し、その位置では明確に区別されたままとなった。これは後期の方言的発展であり、すべてのゲルマン言語で結果が同一ではなかった。語末のēは東西ゲルマン語ではaに短縮されるが、古期ノルウェー語ではiに短縮され、語末のōはゴート語ではaに短縮されるが、初期北西ゲルマン語ではo(おそらく[o] )に短縮され、後にuに上昇した(6世紀のサリカ法では、後期フランク語でもmalth oが使われている)。

語末の短縮された長母音は、それ以降、通常の長母音として発達し、北ゲルマン語と西ゲルマン語ではēがāに低下した。北西ゲルマン語では、強勢のないauの単母音化により、この新しい語末の長母音ōと融合する音素が生成された。一方、強勢のないaiの単母音化により、元のēと融合せず、 āに低下しなかったためē₂と融合する新しいēが生成された。この分裂は、 ēが低下するがōが上昇するという西ゲルマン語の非対称的な発達と相まって、北ゲルマン語には見られなかった2つの母音の調音高さの初期の差異を示している。これは、 ēからāへの短縮が、語尾の母音がまだ長かった西ゲルマン語で始まり、後期ゲルマン方言連続体を通じて北ゲルマン語に広がったが、後者に到達したのは母音がすでに短縮された後であったことの証拠とみなすことができる。

ē₁とē₂

ē₂は音素としては不確かで、少数の単語からのみ再構成されている。比較法によって仮定されたのは、継承された (PIE) * ē (PGmc. * ē₁ ) のすべての証明可能な実例がゴート語ではēとして、他のゲルマン言語では * āとして分布しているのに対し、[ 65 ]すべてのゲルマン言語がēのいくつかの場面で一致するからである(例: ゴート語/OE/ON hēr「ここ」 ← 後期 PGmc. * hē₂r )。ゴート語ではē₁とē₂の綴りは決まっておらず、したがっておそらく音声上の区別もないが、ゲルマン祖語の長音eのような音素が2つ存在することは、 eに似た2つの古フサルク・ルーン文字、EhwazとEihwazの存在によって裏付けられている。

Kraheはē₂(二次ē )をīと同一視している。これはおそらくPIE ēiの継続であり、ゲルマン祖語時代に二重母音から長母音への移行過程にあった可能性がある。Lehmannはē₂の起源を以下のように挙げている。[ 66 ]

- ēi : 古高ドイツ語fiara、fera「ハム」、ゴート語fera「側面、側面」 ← PGmc * fē₂rō ← * pēi-s-eh₂ ← PIE * * (s)peh₁i -.

- ea : ai、al、anに子音またはē₁を付加した第7類強動詞の過去形。例:OHG erien「耕す」← * arjanan vs. 過去形iar、ier ← * e-ar- [ 67 ]

- iz、- zの喪失後: OEng mēd、OHG miata '報酬' (対 OEng meord、Goth mizdō ) ← PGmc * mē₂dō ← * mizdō ← PIE * * missdʰ-eh₂。

- 特定の代名詞形式、例:OEng hēr、OHG hiar「ここ」←PGmc * hiar、派生語* hi -「これ」←PIE * * ḱi-「これ」[ 67 ]

- 一定期間後にラテン語のēまたはeから借用した単語(古い借用語ではīも表示されます)。

鼻母音

ゲルマン祖語は、2つの起源から鼻母音を発達させた。より初期でより頻繁な起源は、無強勢音節における語尾の-n(ピトケワン語の-nまたは-mに由来)であり、これは当初、短母音-ą、-į、-ų、長母音 -į̄、-ę̄、-ą̄、そして長母音 -ę̂、-ą̂ を生み出した。-ę̄と-ę̂ はその後-ą̄と-ą̂に統合され、後に-ǭと-ǫ̂に発展した。[ 68 ]後期ゲルマン祖語時代にのみ発達したもう一つの語源は、-inh -、-anh-、-unh-の語列で、鼻音の子音が閉塞を失い、先行する母音が長音化して鼻音化して-ą̄h-、-į̄h-、-ų̄h-となった(この記事では-anh-、- inh- 、-unh-と表記)。[ 69 ]

多くの場合、鼻音は対照的なものではなく、単に付加的な表層調音として存在していた。語末母音を保持するゲルマン語では、鼻音も保持されていない。語末短鼻母音は、非鼻母音と比較して反射音の形態に変化は見られない。しかし、比較法では、語末*-ō、*-ǭ、*-ōnの3つの音素的区別が必要となる。これらの3つの音素は、後期ゲルマン語においてそれぞれ異なる反射音のパターンを示す。

| ゲルマン祖語 | ゴシック | 古ノルド語 | 古高ドイツ語 | 古英語 |

|---|---|---|---|---|

| -ō | -あ | -u > — | -u / — | |

| -ǭ | -あ | -e | ||

| -の上 | -の上 | -a、-u | -の上 | -an |

鼻音-ǭと非鼻音-ōの明確な反射音は、北西ゲルマン語族が語尾の-ō /ɔː/を/oː/に上げたことに起因しており、 -ǭには影響がなかった。母音が短縮され非鼻音化された際、これら2つの母音はもはや調音位置が同一ではなくなり、融合もしなかった。-ō は/o/(後に/u/)となり、 -ǭ は/ɔ/(後に/ɑ/ )となった。これにより、これらの反射音は明確に区別されたままであった。

語幹母音の鼻音性(-nh-から)はより安定しており、初期の方言にもそのまま残りました。

音素的鼻母音は、ノルウェー祖語と古期ノルウェー語に確実に存在した。古期アイスランド語では、少なくとも西暦1125年まで保存されていた。これは、鼻母音を記述した『第一文法書』が編纂された最も古い時期である。 -nh-系列のPG鼻母音は、 『第一文法書』に示された例からもわかるように、古期アイスランド語に保存されていた。例えば、

- há̇r 'サメ' < * hą̄haz < PG * hanhaz

- ƿ̇ra '若い' < * jų̄hizô < PG * junhizô (cf. ゴシックjühiza )

この音韻性は、 ǿ̇ra「若い」vs. ǿra「vex」< * wor- (英語のwearyと同源)のような最小対から明らかである。[ 70 ]継承されたゲルマン祖語の鼻母音は、古ノルド語では他の語源からの鼻母音と結合された。例えば、s の前の*nが消失した。現代エルフダ語には、古ノルド語から直接派生した鼻母音、例えばgą̊s「ガチョウ」< 古ノルド語のgás(おそらく鼻音化したが、そのようには書かれていない)がまだ含まれている。元の子音を示している ドイツ語のGansと比較してほしい。

同様の表層(おそらく音素)鼻音/非鼻音の対比は、西ゲルマン語から紀元400年頃のアングロ・フリジア語祖語にかけて見られました。ゲルマン祖語の中間鼻母音は継承されましたが、イングヴァエオニック鼻音呼気法による新しい鼻母音が加わり、鼻子音の消失(ゲルマン祖語では-h-の前でのみ)が摩擦音の前のすべての環境(したがって-mf-、-nþ-、-ns-も含む)にまで拡大されました。鼻音と非鼻音の長母音の対比は、鼻音化した長母音*ą̄の異なる出力に反映されており、これは古英語と古フリジア語でōに上昇しましたが、非鼻音の*ā は前置詞ǣとして現れました。したがって、

- 英語のgoose、西フリジア語のgoes、北フリジア語のgoos < 古英語/フリジア語のgōs < アングロフリジア語の* gą̄s < ゲルマン祖語の*gans

- En Tooth < 古英語tōþ、古フリジア語 Tōth < アングロフリジア語* tą̄þ < ゲルマン祖語*tanþs

- En Bring、 WFris brocht < 古英語brōhte、古フリジア語brōchte < アングロフリジア語* brą̄htæ < ゲルマン祖語* branhtaz ( *bringanąの過去分詞)。

音韻規則

ゲルマン祖語では、任意の子音が母音、母音中間、母音末の3つの位置のいずれかに出現することが許されていました。しかし、特定の位置では特定の子音連結しか認められませんでした。

初期位置と中間位置で次のクラスターが許可されました。

- 非歯音 + l : pl、kl、fl、hl、sl、bl、gl、wl

- 非歯茎音 + r : pr , tr , kr , fr , þr , hr , br , dr , gr , wr

- 非唇側 + w : tw、dw、kw、þw、hw、sw

- 無声軟口蓋音 + n、s + 鼻音: kn、hn、sm、sn

次のクラスターは中央位置にのみ許可されました。

- 歯 + l : tl、dl、þl

- 液体または唇音 + w : lw、rw

- 二重母音: pp、tt、kk、ss、bb、dd、gg、mm、nn、ll、rr、jj、ww

- 子音 + j : pj、tj、kj、fj、þj、hj、zj、bj、dj、gj、mj、nj、lj、rj、wj

持続音と閉塞音のクラスターは中間位と終位でのみ許可されました。

- 摩擦音 + 阻害音: ft、ht、fs、hs、zd zg

- 鼻音 + 閉塞音: mp、mf、ms、mb、nt、nk、nþ、nh、ns、nd、ng (ただし、後期ゲルマン祖語では、 nhは鼻音化して前の母音を長くし、 hに簡略化された)

- 液体 + 閉塞性: lp、lt、lk、lf、lþ、lh、ls、lb、ld、lg、lm、rp、rt、rk、rf、rþ、rh、rs、rb、rd、rg、rm、rn

s + 無声破裂音クラスター(sp、st、sk )は、単語内のどの位置にも現れる可能性があります。

その後の展開

語頭に強勢アクセントが出現したことにより、無強勢音節の母音は、ゲルマン祖語時代の末期から様々な方言の歴史を経て、徐々に減少していきました。ゲルマン祖語において既に、語末の/e/と/ɑ/は消失し、無強勢音節では/e/が/i/と融合していました。方言の多様化が始まる前には、第3音節の母音も一般的に消失していました。例えば、一部の現在時制動詞の語尾の-i、動詞の与格複数語尾と一人称複数現在形の -mazと-mizなどがその例です。

しかしながら、語末の短鼻母音はより長く保存され、これはノルド祖語に反映されており、語末の-ą(ガレフスの角笛ではhorna)は依然として保存されている一方、複数与格は-mz(ステントフテンのルーン石碑ではgestumz )として現れる。ゴート語ではやや大きな短縮が見られ、 u を除くすべての語末音節の短母音が失われた。古高ドイツ語と古英語は当初、強勢のないiとu を保存していたが、後に長い語幹を持つ単語でそれらを失い、次いで類推により、古高ドイツ語も多くの短い語幹を持つ単語でそれらを失った。

古英語には、語尾の-ąが言語史の中で独自に保存されてきたという間接的な証拠が見られる。これは不定詞の語尾-an(< * aną)と強過去分詞の語尾-en(< * -anaz)に見られる。古英語の初期には、/ɑ/から/æ/への前置音化は鼻音化母音や後置母音の前では見られなかったため、不定詞語尾の後置母音ąの鼻音性が先行母音の前置音化を妨げ、母音交替が生じた。すなわち、 * -aną > * -an、しかし* -anaz > * -ænæ > * -enとなる。したがって、アングロ・フリジア語の明音化は、アングロ・フリジア語史のごく初期、語尾-ąが失われる以前に必然的に起こったに違いない。

さまざまな娘語の末尾の母音と組み合わせの結果は、次の表に示されています。

| 結末 | PG | ゴシック | ノースGM | ウェストGM | |||

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| PNGm | の上 | PWGm | ああ、HG | OE | |||

| a語幹男性単数対格 | *ą | — | *a | — | *あ? | — | — |

| i語幹男性単数対格 | *私 | *私? | |||||

| u語幹単数対格 | *ų | *あなた? | |||||

| a語幹男性名詞主格単数形 | *az | s | *az | r | |||

| i語幹主格単数形 | *iz | *iz | *私 | 私/- | e/— | ||

| u語幹の単数主格 | *ウズ | 私たち | *ウズ | *u | u/— | ||

| 動詞の一人称単数現在形 | *お | 1つの | *o > u | — | *o > u | ||

| ō語幹形容詞対格単数形 | *ǭ | *お | 1つの | *ā | 1つの | e | |

| ō語幹複数対格 | *オーズ | オース | *オーズ | ar | |||

| 弱動詞の三人称単数過去形 | *ē | 1つの | *e > i | 私 | *a | ||

| a語幹与格単数形 | *ai | *ē | *ē | e | |||

| 短いja語幹の中性主格単数形 | *ją | 私 | *ja | — | *i > ī | 私 | |

| 短いja語幹の男性名詞主格単数形 | *ジャズ | は > jis | *ジャズ | r | |||

| i語幹主格複数 | *īz | eis (=īs) | *īz | ir | *私 | ||

| 長いja語幹の男性名詞主格単数形 | *イジャズ | *イジャズ | |||||

| 長ja語幹の中性主格単数形 | *iją | 私 | *イジャ | 私 | |||

| 三人称単数過去仮定法 | *私 | *私 | |||||

| 副詞接尾辞 | *ô | おお | *お | 1つの | *お | o | 1つの |

| 複数属格 | ǫ̂ | ||||||

| ō語幹主格複数 | *ôz | オース | *オーズ | ar | |||

| u語幹の単数属格 | アウズ | aus (=ɔ̄s) | |||||

| 副詞接尾辞 | *ê | ē | *ā | 1つの | *ā | 1つの | e |

いくつかの祖ゲルマン語の語尾はすべての文語で融合していますが、ルーン文字の祖ノルウェー語では依然として明確に区別されています。たとえば、* -īzと-ijaz (チューン石のþrijōz dohtrīz「3人の娘」と、ガレフスの角笛のHoltijazという名前)。

形態学

復元は暫定的なものであり、差異の程度が異なる複数のバージョンが存在します。復元されたすべてのバージョンにはアスタリスク(*)が付けられています。

ゲルマン語は、ギリシア語、ラテン語、サンスクリット語に比べて、語形変化が非常に簡略化されているとよく言われます。これはある程度は真実ですが、ゲルマン語の成立が後期にまで遡ることによるものであり、ゲルマン語本来の「単純さ」によるものではないと考えられます。例えば、360年のゴート語福音書と830年の古高ドイツ語タティアヌスの間にはわずか500年しか経っていませんが、古高ドイツ語は西ゲルマン語の中で最も古期の言語であるにもかかわらず、ゴート語に見られる多くの古期的特徴、例えば動詞の二重動詞や受動態の付加、第7類強動詞過去時制の重複、呼格、第二位接語(ヴァッケナーゲルの法則)が欠落しています。紀元前200年頃のゲルマン祖語と成立が確認されているゴート語の間では、さらに多くの古期的特徴が失われた可能性があります。さらに、ゴート語と同時期の西暦4世紀のロマンス語祖語と中期インド語は、それぞれラテン語とサンスクリット語よりも大幅に単純であり、全体としてゴート語ほど古風ではなかったと考えられます。さらに、ギリシア語、ラテン語、サンスクリット語の屈折体系の一部は、インド・ヨーロッパ語祖語には見られなかった革新的なものでした。

一般的な形態学的特徴

ゲルマン祖語は、6つの格、3つの性、3つの数、3つの法(直説法、仮定法(ゲルマン祖語願望法)、命令法)、そして2つの態(能動態と受動態(ゲルマン祖語中期))を有していました。これは、西暦200年頃のラテン語、ギリシア語、中期インド語の状況と非常によく似てい ます。

名詞と形容詞は(少なくとも)6つの格、すなわち呼格、主格、対格、与格、具格、属格で変化しました。場所格は与格に、奪格は属格、与格、具格のいずれかと変化した可能性があります。しかし、以前の場所格と奪格の名残は、いくつかの代名詞と副詞形にわずかに残っています。代名詞も同様に変化しましたが、独立した呼格形は存在しません。具格と呼格は単数形でのみ復元可能であり、具格は西ゲルマン語族にのみ、呼格はゴート語族にのみ残っています。

動詞と代名詞には、単数形、双数形、複数形の3つの数がありました。代名詞の双数はすべての最古の言語に残りましたが、動詞の双数はゴート語にのみ残り、名詞と形容詞の双数は(推定では)最古の記録が残る前に失われました。イタリック語と同様に、ゲルマン祖語が別の語派になる前に失われた可能性があります。

子音と母音の交替

ゲルマン祖語の歴史において、いくつかの音韻変化が起こりました。それらは特定の環境でのみ発生し、他の環境では発生しませんでした。これらの変化の一部は文法化されましたが、他の一部は依然として音声規則によって発生し、部分的に異音的であったり、表層フィルターであったりしました。

おそらく最も広範囲に及んだ交替は、[*f, *þ, *s, *h, *hw]と[*b, *d, *z, *g, *gw]の無声摩擦音と有声摩擦音の交替であり、これは文法的なヴェクセル(Grammatischer Wechsel)として知られ、初期のヴェルナーの法則の作用によって引き起こされた。これは様々な環境で確認されている。

- 動詞の人称・数詞語尾において、弱動詞では無声音、強動詞では有声音となる。

- 異なるレベルの強動詞の間。無声交替は現在形と過去形の単数直説法に現れ、有声交替は残りの過去形に現れた。

- 強動詞(無声動詞)とそれから派生した使役動詞(有声動詞)の間。

- 動詞と派生名詞の間。

- いくつかの名詞の単数形と複数形の間。

もう一つの形態の変化は、ゲルマン語のスピラント法によって引き起こされ、これは個々の娘言語の個々の歴史にも影響を与え続けました。これは、接尾辞-tを含む環境で見られ、例えば以下のようなものです。

- 強動詞の二人称単数過去形の語尾 *-t。

- 過去形で母音接頭辞のない弱動詞の過去形。

- *-tiz、*-tuz、*-taz などの接尾辞によって動詞から派生した名詞。阻害語に続かない場合は -þ- や -d- の変形も存在します。

音の変化によって引き起こされない交替は、ジーバースの法則であり、形態素の先行部分の長さに応じて接尾辞 -j- と -ij- の交替を引き起こした。同じ形態素内で、短母音のみが先行し、その後に単一の子音が続く場合、-j- が現れた。それ以外の場合、たとえば長母音または二重母音、2つ以上の子音、または1つ以上の音節が先行する場合、-ij- が現れた。形態素と単語の区別はここで重要であり、交替語 -j- は、2番目の音節に -j- を含む別の接尾辞を含む単語にも現れた。注目すべき例は動詞の接尾辞 *-atjaną で、完全な形成された単語で2つの音節が先行しているにもかかわらず、-j- を保持した。

上記に関連して、-j- と -i- の交替、同様に -ij- と -ī- の交替が見られる。これは、-i- の前に -j- が先に消失したことが原因で、-(i)j- 接尾辞付きの動詞や名詞(数多く存在)に語尾が付くたびに出現した。同様だがはるかに稀なのが、2つの母音間の -j- の消失による -aV- と -aiC- の交替で、これは動詞の現在接続法で出現し、一人称では *-aų < *-ajų、その他では *-ai- となる。これら2つの効果が組み合わさって、クラス3の弱動詞に見られる -ā- と -ai- の交替が生まれ、-ā- < -aja- < -əja- および -ai- < -əi- < -əji- となる。

i-変化は母音交替の最も重要な源泉であり、個々の子言語の歴史においても長く引き継がれました(ゴート語では見られなかったか、あるいは顕著ではありませんでした)。ゲルマン祖語では、-e-のみが影響を受け、これは後続の音節の-i-または-j-によって発音されました。例は数多くあります。

- -i- で始まる動詞の語尾: 現在二人称および三人称単数、三人称複数。

- u 語幹名詞の -i- で始まる名詞語尾: 単数与格、複数主格、属格。

- -j- 接尾辞が付いた強い動詞から派生した使役詞。

- -j- 接尾辞を持つ名詞から派生した動詞。

- -j- 接尾辞が付いた動詞から派生した名詞。

- -il-、-iþō、-į̄、-iskaz、-ingaz などのさまざまな接尾辞から派生した名詞と形容詞。

名詞

名詞の屈折のシステムは、主にインド西洋語から受け継がれた。主要な名詞の屈折は、/a/、/ō/、/n/、/i/、/u/ の語幹であった。最初の 3 つは特に重要で、形容詞の屈折の基礎となった。他のすべてのクラスの名詞がこれらの語幹に引き込まれる傾向があった。最初の 2 つには、それぞれ /ja/ と /wa/、/jō/ と /wō/ の異形があった。もともと、これらは、それぞれのクラスの他の名詞とまったく同じように屈折していたが、後の音の変化により、これらの異形は独自のサブクラスとして区別される傾向があった。/n/ 名詞には、/ōn/ (男性と女性)、/an/ (中性)、/īn/ (女性、ほとんどが抽象名詞) など、さまざまなサブクラスがあった。語根名詞(様々な子音で終わる)、関係名詞(/er/で終わる)、そして/z/で終わる中性名詞(このクラスはドイツ語で大幅に拡張された)というより小規模なクラスもあった。現在分詞と少数の名詞は/nd/で終わる。すべてのクラスの中性名詞は、男性名詞と女性名詞の主格と対格の語尾とは異なり、どちらも同じであった。

| 場合 | -a-で終わる名詞 | -i-で終わる名詞 | ||

|---|---|---|---|---|

| 特異 | 複数 | 特異 | 複数 | |

| 主格 | *ウルファズ | * wulfōz, -ōs | *ガスティス | *ガスティーズ |

| 呼格 | *ウルフ | *ガスティ | ||

| 対格 | *ウルファ | *ウルファンツ | *ガスティ | *ガスチンツ |

| 属格 | *ウルファス、-is | *ウルフ | *ガスティーズ | *ガスティジョ |

| 与格 | *ウルファイ | *ウルファマズ | *ガスティ | *ガスティマス |

| インストゥルメンタル | *ウルフォ | *ウルファミズ | *ガスティミズ | |

形容詞

形容詞は、修飾する名詞と格、数、性において一致する。形容詞は強変化と弱変化に発展し、それぞれ元々は不定と定の意味を持っていた。その定意味の結果、弱形は指示詞や定冠詞と組み合わせて娘言語で使われるようになった。強変化と弱変化という用語は、ドイツ語や古英語などの言語でこれらの変化が後に発展したことに基づいており、これらの言語では強変化はより明確な語尾を持つ。ゴート語などの祖語では、このような用語は関連性がない。強変化は名詞の /a/ と /ō/ の語幹と PIE 代名詞語尾の組み合わせに基づいており、弱変化は名詞の /n/ 変化に基づいていた。

| 場合 | 特異 | 複数 | ||||

|---|---|---|---|---|---|---|

| 男性的 | 中性 | フェミニン | 男性的 | 中性 | フェミニン | |

| 主格 | *ブラインドアズ | *ブラインドトー | *ブラインド | *ブラインド | *ブラインド | *ブラインド |

| 対格 | *ブラインドナウ | *ブラインドンツ | ||||

| 属格 | *ブラインドス、-is | *ブラインドアイゾズ | *ブラインドイゾ | |||

| 与格 | *ブラインドマイ | *ブラインドアイゾイ | *ブラインドイマズ | |||

| インストゥルメンタル | *ブリンダノ | *ブラインドイゾウ | *ブラインドイミズ | |||

| 場合 | 特異 | 複数 | ||||

|---|---|---|---|---|---|---|

| 男性的 | 中性 | フェミニン | 男性的 | 中性 | フェミニン | |

| 主格 | *ブラインド | *盲人 | *盲目ǭ | *ブラインドアニズ | *blindōnō | *ブラインドニズ |

| 対格 | *ブラインドナウ | *ブラインドナウ | *ブラインドヌンツ | * blindōnunz | ||

| 属格 | *ブラインドニズ | *ブラインドニズ | *ブラインドナウ | *ブラインドノ | ||

| 与格 | *ブラインドニ | *ブラインドニ | *ブラインドマズ | *ブラインドマズ | ||

| インストゥルメンタル | *ブラインドニー | *ブラインドネ | *ブラインドアミズ | *ブラインドミズ | ||

限定詞

ゲルマン祖語にはもともと、形容詞としても代名詞としても使える2つの指示代名詞(近位* hi- / * hei- / * he-「これ」、[ 71 ]遠位* sa / * sō / * þat 「それ」)があった。近位代名詞はゴート語ではすでに廃れており(例:ゴート語のアクセントhina、ダット語のhimma、中性語hita)、北ゲルマン語ではまったく見られない。西ゲルマン語では、近位代名詞は三人称代名詞へと進化し、北方言語では継承された*izに取って代わり、南方言語、たとえば古高ドイツ語では *iz 自体が駆逐された。これが、英語のhim / her(元の近位指示代名詞のh- を伴う)とドイツ語のihm / ihr(h- を欠く) との区別の基礎となっている。

最終的に、指示詞として残ったのは末端指示詞のみであった。ほとんどの言語において、末端指示詞は定冠詞としての第二の役割を担うようになり、英語の限定詞theとthat の両方の基礎となっている。北西ゲルマン語派(ゴート語派を除く)では、末端指示詞に-si を付加することで新たな末端指示詞(「that」ではなく「this」)が進化し(例:ルーン語のノルウェー語名詞の単数形sa-si、属名þes-si、属名þeim-si)、その後、様々な派生言語で複雑な発展を遂げた。この新たな指示詞は、英語の限定詞this、these、those の基礎となっている。(もともと、theseとthose は、男性複数形thisの方言変化であった。)

| 場合 | 特異 | 複数 | ||||

|---|---|---|---|---|---|---|

| 男性的 | 中性 | フェミニン | 男性的 | 中性 | フェミニン | |

| 主格 | *さ | *それ | *それで | *サイ | * þō | * þôz |

| 対格 | * þanǭ | * þǭ | * þanz | |||

| 属格 | * þas | * þaizōz | * þaizǫ̂ | |||

| 与格 | * þammai | * þaizōi | * þaimaz | |||

| インストゥルメンタル | * þana? | * þaizō | * þaimiz | |||

動詞

ゲルマン祖語には時制が2つ(過去と現在)しかなかったのに対し、ギリシア語、ラテン語、スラヴ祖語、サンスクリット語では5~7つあった。この違いの一部は、インド・ヨーロッパ祖語に存在した時制の喪失を特徴とする屈折によるものである。例えば、ドナルド・リンゲは、ゲルマン祖語ではインド・ヨーロッパ祖語の未完了相が早期に喪失し(これは他のほとんどの語派でも起こったこと)、その後、相の範疇である現在-アオリストと法の範疇である直説法-接続法が融合したと仮定している。(この仮定により、ゲルマン祖語にインド・ヨーロッパ祖語の接続法のアオリストに似た現在直説法動詞形がある場合を説明できる。)

しかし、他の言語の多くの時制 (例:未来形、未来完了形、過去完了形、ラテン語の未完了形) は互いに同源ではなく、各言語で個別に考案されたものです。たとえば、ギリシャ語の未来形は-s-語尾を使用しますが、これは明らかに、インド・イェーク語では派生形態論のシステム(屈折システムではない)の一部であった指示構文に由来しています。サンスクリット語の未来形は-sy-語尾を使用しますが、これはギリシャ語とは異なる指示動詞構文に由来し、多くの場合、ギリシャ語とは異なる ablaut 度を持ちます。一方、ラテン語の未来形は、インド・イェーク語の接続法またはインド・イェーク語の動詞 * /bʱuː/「である」に由来する語尾を使用します。同様に、ラテン語の未完了形と過去完了形はイタリック語の考案によるもので、対応するギリシャ語やサンスクリット語の形式とは同源ではありません。ギリシア語とサンスクリット語の過去完了時制は同源的に見えるものの、他のインド・ヨーロッパ語族には類似例がないため、この時制はギリシア語とサンスクリット語の共通発明か、あるいは両言語において別々に偶然に発展したもののいずれかであるという結論に至る。この点で、ゲルマン祖語は既存の時制の喪失と同程度に、新たな総合時制の発明に失敗したことが特徴と言える。後期ゲルマン諸語は迂言的構文を通じて新たな時制を発明し、現代英語はおそらく最も精緻な時制体系を有していた(「そうだ、家は今から1ヶ月後もまだ建てられているだろう」)。一方、高地ドイツ語方言のほとんどやアフリカーンス語では、過去時制さえも後に(あるいは大幅に)失われた。

ゲルマン祖語の動詞は、過去形の形成方法によって「強動詞」と「弱動詞」と呼ばれる2つの主要なグループに分けられました。強動詞はアブラウト(語幹の異なる母音)および/または重複(主に印欧祖語の完了形に由来)を使用し、弱動詞は歯接尾辞を使用します(現在では一般的に、インド・ヨーロッパ祖語の不完了形である重複* dʰeH₁(元々は「置く」、ゲルマン語では「do」)の反動と考えられています)。強動詞は7つの主要なクラスに分けられ、弱動詞は5つの主要なクラスに分けられました(ただし、弱動詞のクラスが4つ以上ある言語は確認されていません)。強動詞には現在形の接尾辞は付かないのが一般的だが、 PIE の-y-接尾辞に直接続く-j-接尾辞が付くものや、PIE の-n-接尾辞または中辞を続ける-n-接尾辞または中辞が付くものも少数ある。弱動詞はほとんどすべて現在形の接尾辞が付くが、これはクラスによって異なる。さらに、少数だが非常に重要な動詞のグループが、PIE 完了から現在形を形成した (そして過去形は弱動詞と同様)。このため、これらは過去現在動詞と呼ばれている。前述の 3 つの動詞グループ (強動詞、弱動詞、過去現在) はすべて PIE の主題動詞に由来する。さらに非常に少数のグループが PIE の無主題動詞に由来し、1 つの動詞* wiljaną 'to want' は PIE の願望法から現在直説法を形成する。

ゲルマン祖語の動詞には、直説法、接続法、命令法の3 つの法がある。接続法は、原始ゲルマン語の願望法に由来する。直説法と接続法は現在形と過去形を通じて完全に活用されるが、命令法は現在時制のみに存在し、一人称形式はなかった。ゲルマン祖語の動詞には能動態と受動態の 2 つの態があり、後者は原始ゲルマン語の中受動態に由来する。ゲルマン祖語の受動態は現在時制のみに存在した (原始ゲルマン語の完了形には中受動態がなかったため、継承された特徴である)。ゲルマン祖語の受動態の反映を持つ唯一のゲルマン言語であるゴート語の証拠によると、受動態の屈折体系は大幅に縮小され、双数と複数すべての人称に単一の形式が使用されていた。古ノルド語(現代のフェロー語やアイスランド語と同様)には屈折した中受動態がありますが、これはゲルマン祖語から受け継がれたものではなく、再帰代名詞を能動態に接続することによって形成された新機軸であることに留意してください。

ゲルマン祖語の強動詞のほとんどは動詞語根から直接形成されるが、弱動詞は一般的に既存の名詞、動詞、または形容詞から派生する(いわゆる名詞動詞、動詞化動詞、および形容詞化動詞)。例えば、クラスIの弱動詞の重要なサブクラスとして、(動詞化)使役動詞がある。これらは、原初ゲルマン語起源の使役動詞クラスから直接継承された形で形成される。原初ゲルマン語起源の使役動詞は、非派生動詞のo格にアクセント付き接尾辞* -éi̯e/éi̯oを付加することによって形成される。ゲルマン祖語では、使役は、強動詞(ゲルマン祖語由来でない動詞の反射)の過去形ablaut(主にゲルマン祖語o格の反射を伴う)に接尾辞-j/ij-(ゲルマン祖語* -éi̯e/éi̯oの反射)を付加し、ヴェルナーの法則の有声化(ゲルマン祖語のアクセントの* -éi̯e/éi̯o接尾辞への反射)を適用することによって形成される。例:

- * bītaną (クラス1)「噛む」→ * baitijaną「手綱を締める、拘束する」、つまり「噛みつかせる」

- * rīsaną(第1級)「上昇する」→ * raizijaną「上げる」、すなわち「上昇させる」

- * beuganą(第2類)「曲げる」→ * baugijaną「曲げる(他動詞)」

- * brinnaną (クラス 3) 「燃やす」 → * brannijaną「燃やす (他動詞)」

- * frawerþaną (第3学年)「滅びる」→ * frawardijaną「破壊する」、すなわち「滅びさせる」

- * nesaną (5年生)「生き残る」→ * nazjaną「救う」、つまり「生き残らせる」

- * ligjaną (5年生)「横になる」→ * lagjaną「置く」、つまり「横になるよう仕向ける」

- * faraną (6年生)「旅する、行く」→ * fōrijaną「導く、持ってくる」、つまり「行かせる」、* farjaną「運ぶ」、つまり「旅させる」(過去形が異なる ablaut にもかかわらず使用されているo級 ablaut の古風な例)

- * grētaną (7年生)「泣く」→ * grōtijaną「泣かせる」

- * lais (第1類、過去形現在)「(彼/彼女)は知っている」→ * laizijaną「教える」、すなわち「知らせる」

他のインド・ヨーロッパ語族と同様に、ゲルマン祖語の動詞には前動詞が付加され、意味を変化させることがあった(例えば、* fra-werþaną「滅びる」は* werþaną「なる」から派生している)。ゲルマン祖語では、前動詞は接辞であり、動詞から分離可能であった(ゴート語でも同様であり、第二位接辞の挙動がそれを示している。例えば、diz-uh-þan-sat「そして彼は捕らえた」では、接辞uh「そして」とþan 「それから」がdis-sat 「彼は捕らえた」に挿入されている)。これは、動詞に恒久的に付加される形態素ではなく、動詞から分離可能な接辞であった。少なくともゴート語では、前置詞は(サンスクリット語に似ており、ラテン語とは異なり)重ねて使うこともできます。たとえば、ga-ga-waírþjan「和解する」などです。

動詞の例: * nemaną「取る」(クラス 4 の強動詞)。

| 指標となる | 接続法 | 命令形 | ||||

|---|---|---|---|---|---|---|

| アクティブ | 受け身 | アクティブ | 受け身 | アクティブ | ||

| 現在 | 1回目の歌 | *ネモ | * nemôi? * nemai? | *ネマ-ų | ??? | — |

| 2番目の歌 | *ニミジ | *ネマザイ | *ネマイズ | *ネマイザウ? | *ネム | |

| 3番目の歌 | *ニミディ | *ネマダイ | *ネマイ | *ネマイダウ? | *ネマダウ | |

| 1回目のデュアル | *ネモーズ(?) | *ネマンダイ | *ネマイウ | * nemaindau? | — | |

| 2回目のデュアル | *ネマディス(?) | *ネマイディズ(?) | *ネマディズ? | |||

| 1番目のプル | *ネママズ | *ネマイム | — | |||

| 2番目のプル | *ニミド | *ネメイド | *ニミド | |||

| 3番目のプル | *ネマンディ | *ネメイン | *ネマンダウ | |||

| 過去 | 1回目の歌 | *名前 | — | *ネーミジュ(?; または*ネーミジュ?? ) | — | |

| 2番目の歌 | *ナムト | *ネミズ | ||||

| 3番目の歌 | *名前 | *ネミ | ||||

| 1回目のデュアル | *ネーム(?) | *ネミウ | ||||

| 2回目のデュアル | *ネムディズ(?) | *ネミディズ(?) | ||||

| 1番目のプル | *ネムム | *ネミム | ||||

| 2番目のプル | *ネムド | *ネミド | ||||

| 3番目のプル | *ネームン | *ネミン | ||||

| 不定詞 | *ネマナ | |||||

| 現在分詞 | *ネマンダズ | |||||

| 過去分詞 | *ヌマナズ | |||||

代名詞

| 一人称 | 二人称 | 第三者 | ||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 特異 | デュアル | 複数 | 特異 | デュアル | 複数 | 特異 | 複数 | |||||

| 男性的 | フェミニン | 中性 | 男性的 | フェミニン | 中性 | |||||||

| 主格 | *ek *ik 1 | *ウェット*ウィット1 | *ウィズ*ウィズ1 | *þū | *突き出た | *ジュズ | *iz | *sī | *それ | *īz | *イジョズ | *いじょう |

| 対格 | *メク*ミク1 | *不明 | *ウンス | *þek *þik 1 | *インク | *イズウィズ | *inǭ | *ijǭ | *インズ | |||

| 属格 | *ミナズ | *ウンケラズ | *ウンセラズ | *þīnaz | *インクウェラズ | *イズウェラズ | *es | *エゾズ | *es | *ezǫ̂ | ||

| 与格 | *ミズ | *アンキズ | *サイズダウン | *þiz | *インクウィズ | *イズウィズ | *イマイ | *エゾイ | *イマイ | *イマズ | ||

| インストゥルメンタル | *イノ | *エゾ | *イノ | *イミズ | ||||||||

1 – 強勢のない変種

シュライヒャーのPIE寓話をゲルマン祖語に翻訳したもの

アウグスト・シュライヒャーは、自らが復元したばかりの印欧語で 寓話を著しました。この寓話は、他者によって何度か改訂されたものの、今もなお彼の名を冠しています。以下は、この寓話をゲルマン祖語に翻訳したものです。

一つ目は、ピエト語原典の音声的発展を直接的に反映したものです。この原典は、この時代に生じた様々な慣用句的・文法的な変化を考慮していません。例えば、原典では未完了時制が用いられていますが、これはゲルマン祖語では消失していました。二つ目の版ではこれらの差異が考慮されており、ゲルマン人が実際に話していたであろう言語により近いものとなっています。

再構築されたゲルマン祖語、再構築されたピエト・イー語のみから派生した音声進化

- * Awiz ehwōz-uh: awiz、hwisi wullō ne est、spihi ehwanz、ainą kurų wagą wegandų、ainą-uh mekƭ burą、ainą-uh Gumanų ahu berandų。 Awiz nu ehwamaz wiuhi: ハート アグヌタイ メク、ウィタンディー エワンズ アカンドゥ グマンシュ。エウォズ・ヴェウホン:フルディ、アウィ!ハート・アグヌタイ・ウンズ・ウィトゥンドゥマズ: グモ、ファディズ、西にあるもの。 Awją-uh wllō ne isti. Þat hehluwaz awiz akrą ブキ。

より可能性の高い文法と語彙を後のゲルマン語から派生させた、再構築された祖ゲルマン語

- * Awiz ehwōz-uh: awiz、sō wullƭ ne habdē、sahw ehwanz、ainanƭ kurjanĭ wagną teuhandų、ainanƭ-uh mikilĭ kuriþƭ、ainanƭ-uh Gumanų sneumundô berandų。 Awiz nu ehwamaz sagdē: Hertô sairīþi mek、sehwandē ehwanz akandų Gumanų。エウォズ・サグドゥン: ガハウジー、アウィ! Hertô sairīþi uns sehwandumiz: Gumô、fadiz、uz awīz wullō wurkīþi siz warą wastijĭ。 Awiz-uh wllāne habaiþi。 Þat hauzidaz awiz akrą flauh.

英語

- 羊と馬:毛糸のない羊は、馬たちを見ました。一頭は重い荷車を引いており、一頭は大きな荷物を運んでおり、一頭は人を急いで運んでいました。羊は馬に言いました。「人が馬を操っているのを見ると、胸が痛みます。」馬は言いました。「羊たちよ、聞いてください。こんなことを見ると、私たちは胸が痛みます。主人は羊の毛糸で自分の暖かい服を作っています。なのに、羊には毛糸がないのです。」これを聞いた羊たちは平原へと逃げていきました。

参照

注記

- ^ゲルマン語族の語彙の3分の1は非インド・ヨーロッパ語族起源である。 [ 1 ]

- ^これには、 framea「移住期の槍」などの一般名詞、 Mannusなどの神話上の人物、 Ingaevonesなどの部族名。

- ^新石器時代の漏斗型ビーカー文化やピットウェア文化の担い手もインド・ヨーロッパ語族に属するかどうかは議論の余地がある[ 5 ] [ 6 ]

- ^ Ringe (2017)、85ページ:「紀元前7世紀末の初期ヤストルフ文化は、証明された言語の最後の共通祖先としてはほぼ確実に早すぎる。しかし、後期ヤストルフ文化とその後継者は広大な領土を占めているため、たとえ文化の拡大が比較的急速であったとしても、その人口が単一の方言を話していた可能性は極めて低い。したがって、我々が復元したPGmcは、考古学的に、あるいはローマ人によって「ゲルマン人」と特定された人々が話していた方言の1つに過ぎず、残りのゲルマン民族はPGmcの姉妹方言を話していたことになる。」 Polomé (1992)、85ページ。 51:「もしヤストルフ文化と、おそらく西に隣接するハルプシュテット文化がゲルマン人の故郷を構成するとすれば(マロリー 1989: 87)、祖ゲルマン語が北方と東方に広がったと想定される。これは、北ゲルマン語と東ゲルマン語の古風な特徴と革新的な特徴の両方を説明する可能性があり、ゴート人の故郷をポーランドに位置付ける最近の見解とよく一致するだろう。」

- ^この記事とリンクされた記事で説明されていますが、Kleinman も参照してください。

- ^語源は主にGreen (2000)の149~164ページに掲載されています。Ringe (2006)の296ページにも語源が載っています。

- ^上記の語源はOrel (2003)によるもので、語根のアルファベット順に並べられています。

- ^ファイストは1913年という早い時期にこの考えを提唱していたが、このテーマに関する彼の代表的な論文は、ファイスト、ジークムント(1932年)「ゲルマン語族の起源と北ヨーロッパのヨーロッパ化」である。言語学。8 : 245–254。doi : 10.2307 / 408831。JSTOR 408831。 彼の略歴と思想の紹介は、Mees, Bernard (2003)「Stratum and Shadow: The Indo-European West: Sigmund Feist」、Andersen, Henning (ed.)「Language Contacts in Prehistory: Studies in Stratigraphy」、John Benjamin Publishing Company、pp. 19– 21、ISBNに掲載されています。 1-58811-379-5

- ^復元された発音の詳細は多少異なるものの、この音韻体系は一般的に同意されている。例えば、冠状音は歯音と歯茎音として記載されることがあり、軟口蓋音と唇軟口蓋音は背音としてまとめられることがある。

参考文献

- ^コムリー、バーナード編 (1987). 『世界の主要言語』ニューヨーク:オックスフォード大学出版局. p. 71. ISBN 0-19-506511-5。

- ^ a bコムリー、バーナード編 (1987). 『世界の主要言語』ニューヨーク:オックスフォード大学出版局pp. 69– 70. ISBN 0-19-506511-5。

- ^キンダー、ヘルマン(1988年)、ペンギン世界史地図帳、第1巻、ロンドン:ペンギン、p.108、ISBN 0-14-051054-0。

- ^ a b「世界の言語:ゲルマン語族」。新ブリタニカ百科事典。シカゴ、イリノイ州、アメリカ合衆国:ブリタニカ百科事典社、1993年。ISBN 0-85229-571-5。

- ^キンダー、ヘルマン、ヴェルナー・ヒルゲマン (1988). 『ペンギン世界史地図帳』第1巻. アーネスト・A・メンツェ訳. ハラルド&ルース・ブコール(地図). ハーモンズワース: ペンギンブックス. p . 109. ISBN 0-14-051054-0。

- ^ヴィレン・ベル、アンドリュー(2000年)『ユーラシアステップの歴史における移住の役割:定住文明 vs. 蛮族・遊牧民』パルグレイブ・マクミランISBN 978-0-312-21207-0。

- ^ a bリンゲ 2006、67ページ。

- ^ベル=フィアルコル、アンドリュー編 (2000). 『ユーラシアステップ史における移住の役割:定住文明 vs. 「蛮族」と遊牧民』 パルグレイブ・マクミラン. p. 117. ISBN 0-312-21207-0。

- ^マロリー 1989、89ページ。

- ^ポロメ 1992、51ページ。

- ^リンゲ 2006、85ページ。

- ^ a bリンゲ 2006、296ページ。

- ^ビークス、ロバート SP (2011).インド・ヨーロッパ比較言語学。はじめに(第 2 版)。 p. 28.

- ^マロリー、JP; DQ アダムス (2006).オックスフォード版インド・ヨーロッパ祖語とインド・ヨーロッパ語世界入門. p. 22.

- ^フォートソン、ベンジャミン (2010). 『インド・ヨーロッパ語と文化』(第2版)pp. 349– 350.

- ^バンドル、オスカー他編 (2002). 『北欧言語.北ゲルマン言語史の国際ハンドブック』p. xiv.

- ^ Nakhleh, Luay ; Ringe, Don ; Warnow, Tandy (2005年6月). 「完全系統ネットワーク:自然言語の進化史を再構築するための新たな方法論」(PDF) . Language — Journal of the Linguistic Society of America . 81 (2): 382– 420. doi : 10.1353/lan.2005.0078 . S2CID 162958. 2016年10月13日閲覧.

特にゲルマン語族は非樹木的行動を示し、その特徴の一部は直接の祖先から(のみ)ではなく、近隣の言語から獲得されたことが明らかである。…西ゲルマン語族の内部多様化は、根本的に非樹木的であったことが知られている…

- ^ Lehmann, WP (1961年1月~3月). 「ゲルマン祖語の定義:言語の年代学的境界に関する研究」.言語. 37 (1): 67– 74. doi : 10.2307/411250 . JSTOR 411250 .

- ^ベネット、ウィリアム・H. (1970年5月). 「ゴシック体のストレスパターン」. PMLA . 85 (3): 463– 472. doi : 10.2307/1261448 . JSTOR 1261448. S2CID 163783497 .

- ^アントンセン、エルマー・H. (1965年1月~3月). 「先史時代のドイツ語における段階の定義について」.言語. 41 (1): 19– 36. doi : 10.2307/411849 . JSTOR 411849 .

- ^アントンセン、エルマー H. (2002)。ルーン文字とゲルマン言語学。ウォルター・デ・グルイテル。26 ~ 30ページ 。ISBN 3-11-017462-6。このプレゼンテーションでは、レーマン氏の見解も要約されています。

- ^アントンセン 2002、p. 28表9。

- ^リンゲ、ドン (2006). 「3. ゲルマン祖語の発展」『インド・ヨーロッパ祖語からゲルマン祖語へ』(第2版) .

- ^リンゲ 2006、87ページ。

- ^リンゲ 2006、102ページ。

- ^リンゲ 2006、139-140ページ。

- ^ a bアイキオ、アンテ (2006)。 「ゲルマン人とサーミ人の接触とサーミ人先史時代について」。スオマライス・ウグリライセン・スウラン・アイカカウスキルヤ。91:9-55。

- ^レーン、ジョージ・S (1933). 「ゲルマン・ケルト語語彙」.言語学. 9 (3): 244– 264. doi : 10.2307/409353 . JSTOR 409353 .

- ^ワトキンス、カルバート(2000). 「付録I:インド・ヨーロッパ語の語根:reg-」『アメリカン・ヘリテージ英語辞典:第4版』

- ^シュワルツ、マーティン (1989). 「ソーマ植物のアヴェスター語」. 『ハオマとハルマリン:インド・イランの聖なる幻覚剤「ソーマ」の植物学的アイデンティティと、宗教、言語、中東の民間伝承におけるその遺産』 . バークレー:カリフォルニア大学出版局. p. 123.

- ^ Orel 2003 , *paido-。この語は、古英語のpād、古ザクセン語のpēda、古高ドイツ語のpfeit、バイエルン語のPfoad、ゴート語のpaida(外套)の語源となった。

- ^カンリフ、バリー(2008年)『大洋間のヨーロッパ 紀元前9000年~紀元後1000年』ニューヘイブン:イェール大学出版局、pp.303-7 , 352。

- ^キルストラ、AD;ハフモ、シルカ・リーサ。テッテ、ホフストラ。ニッキラ、オスモ (1991–2012)。Lexikon der älteren germanischen Lehnwörter in den ostseefinnischen Sprachen。アムステルダム;アトランタ:ロドピ。

- ^カリオ、ペトリ (2012)。 「フィン語における先史時代のゲルマン外来語層」。先史時代の北ヨーロッパの言語地図(PDF)。スオマライス・ウグリライセン・スウラン・トイミツクシア。スオマライス・ウグリライネン・セウラ。ISBN 978-952-5667-42-4. 2017年4月4日閲覧。

- ^リンゲ2006、149ページ。

- ^リンゲ2006、278ページ。

- ^オレル 2003、251ページ。

- ^ Baldi, Philip; B. Richard Page (2006). 「Review: Europa Vasconica – Europa Semitica , Theo Vennemann, genannt Nierfeld」(PDF) . Lingua . 116 (12): 2183– 2220. doi : 10.1016/j.lingua.2005.03.011 . 2014年4月11日時点のオリジナル(PDF)からアーカイブ。 2014年5月28日閲覧。

- ^ euとiuについてはCercignani 1973を参照。

- ^ Van Kerckvoorde, Colette M. (1993). 『中期オランダ語入門』ベルリンおよびニューヨーク: Mouton de Gruyter. p. 123. ISBN 3-11-013535-3。

- ^マクマホン、エイプリルMS(1994年)『言語変化を理解する』ケンブリッジ大学出版局、227頁。ISBN 0-521-44665-1。

- ^トラスク、ロバート・ローレンス (2000). 『歴史言語学・比較言語学辞典』 シカゴ、ロンドン: フィッツロイ・ディアボーン. p. 122. ISBN 1-57958-218-4。

- ^ Kraehenmann, Astrid (2003). 『量と韻律の非対称性』 アレマン語:共時性と通時性ベルリンおよびニューヨーク:Mouton de Gruyter. p. 58. ISBN 3-11-017680-7。

- ^リンゲ 2006、100ページ。

- ^リンゲ 2006、p. .

- ^リンゲ 2006、92、215頁。

- ^クルーネン 2013、pp. xxvii–xxix。

- ^ a bクルーネン、フース (2011)。ゲルマン祖語のn-語幹: 通時的な形態音韻論の研究。アムステルダム/ニューヨーク: ロドピ。

- ^ガーランド、G. (1869)。Intensiva と Iterativa および ihr Verhältniss zu einander。ライプツィヒ: 出版社はクルーネン (2009) によって引用されていません。

- ^トラウトマン、R. (1906)。Germanische Lautgesetze の ihrem sprachgeschichtlichen Verhältnis。ザーン&ベンデル。

- ^リューア、ローズマリー (1988). Expressivität と Lautgesetz im Germanischen。冬。

- ^ Gąsiorowski, Piotr (2012)「言語再構築における証拠の利用と誤用」2012年の第43回ポズナン言語会議での発表。

- ^ iとeについてはCercignani 1979を参照。

- ^リンゲ 2006、146ページ。

- ^リンゲ 2006、135ページ。

- ^リンゲ 2017、243頁。

- ^リンゲ 2017、244頁。

- ^リンゲ 2017、152、249頁。

- ^リンゲ 2017、243–244頁。

- ^リンゲ 2006、295ページ

- ^フォートソン、ベンジャミン (2010). 『インド・ヨーロッパ語と文化:入門』(第2版). マサチューセッツ州チチェスター/モールデン: Wiley-Blackwell. p. 342.

- ^ Hall, TA (2000), 「ドイツ語と英語における三音節音節の分布:音韻論的語の証拠」, Hall, TA; Rochoń, Marzena (eds.), Investigations in Prosodic Phonology: The Role of the Foot and the Phonological Word (PDF) , ZAS Papers in Linguistics 19, Berlin: Zentrum für Allgemeine Sprachwissenschaft, pp. 41– 90, archived from the original (PDF) on 2017-10-20 , retrieved 2011-01-22

- ^リーバーマン、アナトリー(1982年)『ゲルマン語アクセント論』ミネアポリス:ミネソタ大学出版局、140頁。

- ^ Purczinsky, Julius (1993). 「印欧祖語の旋音節イントネーションまたは二音節性」 . Word . 44 (1): 53. doi : 10.1080/00437956.1993.11435894 .

- ^ただし、 Cercignani 1972を参照

- ^ Lehmann, Winfred P. (2007). 「PGmc. Long Close e の起源」 .インド・ヨーロッパ祖語音韻論. オースティン:言語学研究センター. 2012年8月5日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2010年12月4日閲覧。

- ^ a bクルーネン 2013、pp. xxiii–iv、225。

- ^リンゲ 2006、148-149ページ。

- ^リンゲ 2006、149-150ページ。

- ^ Haugen, Einar (1950年10月~12月). 「最初の文法論文集. 最古のゲルマン語音韻論」.言語. 26 (4): 4–64 (p. 33). doi : 10.2307/522272 . JSTOR 522272 .

- ^ a bハルザーソン 2018、p. 927。

- ^リンゲ、ドン( 2006年)「インド・ヨーロッパ祖語からゲルマン祖語へ」(PDF)『英語史』(第1版)ニューヨーク:オックスフォード大学出版局。ISBN 978-0-19-928413-9。OCLC 64554645。OL 7405151M。ウィキデータ Q131605459。

出典

- アルフレッド・バンメスバーガー (1990)。形態学名。ハイデルベルク:冬。

- ベネット、ウィリアム・ホームズ(1980年)『ゴート語入門』ニューヨーク:アメリカ現代言語協会。

- キャンベル、A.(1959年)『古英語文法』ロンドン:オックスフォード大学出版局。

- ヴォルフラム・オイラー;コンラート・バーデンホイアー(2021)。Sprache und Herkunft der Germanen。 Rekonstruktion des Frühurgermanischen vor der Ersten Lautverschiebung [ゲルマン民族の言語と起源: 最初の音変化以前の初期ゲルマン祖語の再構築] (第 2 版)。ベルリン/ロンドン: インスピレーション国連ISBN 978-3-945127-278。(ドイツ語、英語の要約付き)

- ヴォルフラム・オイラー;コンラート・バーデンホイアー (2025)。Sprache und Herkunft der Germanen。 Rekonstruktion des Frühurgermanischen vor der Ersten Lautverschiebung [ゲルマン民族の言語と起源: 最初の音変化以前の初期ゲルマン祖語の再構築] (第 3 版)。ベルリン:無限のインスピレーション。ISBN 978-3-945127-506。(ドイツ語、英語の要約付き)

- チェルシニャーニ、ファウスト(1972)。 「ゲルマン語のインド・ヨーロッパ語族 ē」。Zeitschrift für vergleichende Sprachforschung。86 (1): 104–110 .

- チェルシニャーニ、ファウスト(1973)。 「ゲルマン語のインド・ヨーロッパ語族のeu」。インドドイツフォルシュンゲン。78:106~ 112

- チェルチニャーニ、ファウスト(1979)「ゲルマン祖語の*/i/と*/e/の再考」英語・ゲルマン文献学ジャーナル78 ( 1):72-82。

- フルク、RD (2018). 『初期ゲルマン語の比較文法』 アムステルダム/フィラデルフィア: ジョン・ベンジャミンズ.

- グリーン、デニス・ハワード(2000年)『初期ゲルマン世界における言語と歴史』ケンブリッジ:ケンブリッジ大学出版局。

- ハルダルソン、ヨン・アクセル (2018). 「ゲルマン語の形態論」. ジャレッド・クライン、ブライアン・ジョセフ、マティアス・フリッツ編. 『インド・ヨーロッパ言語学比較・歴史ハンドブック』第2巻. ベルリン/ボストン: de Gruyter. pp. 913– 954.

- ハートマン、フレデリック(2023年)『ゲルマン系統学』オックスフォード通時・歴史言語学研究、オックスフォード大学出版局、ISBN 978-0-198-87273-3。。

- カポヴィッチ・マテ編 (2017). 『インド・ヨーロッパ語族』(第2版). ロンドン: ラウトレッジ. ISBN 978-0-415-73062-4。

- クラエ、ハンス。ヴォルフガング・メイド (1969)。Germanische Sprachwissenschaft (2 巻)。ベルリン:デ・グルイテル。

- クルーネン、グース(2013年)『ゲルマン祖語語源辞典』ライデン印欧語語源辞典シリーズ、第11巻。ライデン:ブリル・アカデミック・パブリッシャーズ。ISBN 978-90-04-18340-7。

- マロリー、JP(1989)「インド・ヨーロッパ語族の探求」テムズ・アンド・ハドソン

- オレル、ウラジミール(2003年)『ゲルマン語源ハンドブック』ライデン、ボストン:ブリル社。

- プロトキン、ヴルフ(2008年)『ゲルマン語音韻体系の進化:ゲルマン祖語、ゴート語、西ゲルマン語、スカンジナビア語』ルイストン:エドウィン・メレン。

- ポロメ, エドガー C. (1992). リッピ=グリーン, ロジーナ (編).ゲルマン言語学の最近の発展. ジョン・ベンジャミンズ出版. ISBN 978-90-272-3593-0。

- ポロメ、エドガー・チャールズ、フィー、クリストファー・R、リーミング、デイヴィッド・アダムズ(2006) 「ゲルマン神話」。リーミング、デイヴィッド・アダムズ編『オックスフォード世界神話コンパニオン』。オックスフォード大学出版局。ISBN 9780199916481. 2020年1月3日閲覧。

- リンゲ、ドン(2006). 『インド・ヨーロッパ祖語からゲルマン祖語へ』(PDF) . 『英語史』(第1版). ニューヨーク市:オックスフォード大学出版局. ISBN 978-0-19-928413-9。OCLC 64554645。OL 7405151M。ウィキデータ Q131605459。

- リンゲ、ドン(2017年7月13日). 『インド・ヨーロッパ祖語からゲルマン祖語へ』. 『英語史』(第2版). オックスフォード:オックスフォード大学出版局. doi : 10.1093/OSO/9780198792581.001.0001 . ISBN 978-0-19-879258-1。OCLC 972772031。OL 27415350M。ウィキデータ Q119269648。

- ヴォイルズ、ジョセフ・B.(1992年)『初期ゲルマン語文法』サンディエゴ:アカデミック・プレス、ISBN 0-12-728270-X。

- ゲルマン語の音変化のまとめ

外部リンク

- WPレーマン&J.スローカム(編)『ゲルマン祖語の文法』(オンライン版)

- ゲルマン祖語の名詞と代名詞のパラダイム

- ゲルマン祖語辞典(ドイツ語)

- ゲルマン祖語の別の辞書

- チャールズ・プレスコット「ゲルマン語とルキ方言」 2012年2月22日アーカイブ、Wayback Machineより

- 表:ゲルマン語と印欧語の-iaと-ja語幹の参考文献比較