航空魚雷

_51_drops_a_MK-46_recoverable_exercise_torpedo.jpg/440px-thumbnail.jpg)

航空魚雷(空中魚雷または空中投下魚雷とも呼ばれる[ 1 ])は、航空機から水中に発射され、その後、兵器自体が目標に向かって推進する魚雷である。 [ 2 ]航空魚雷は、潜水艦や艦艇から発射される魚雷よりも一般的に小型で軽量である 。

第一次世界大戦で初めて使用された航空魚雷は、第二次世界大戦では雷撃機によって大型水上艦艇に対して広く使用され、特に太平洋戦争における航空母艦主体の海戦において顕著でした。現在でも、主に海上哨戒機や海軍ヘリコプターによる対潜水艦戦(ASW)において限定的に使用されています。

歴史

起源

軽量の魚雷を航空機から投下するというアイデアは、1910年代初頭にアメリカ海軍士官のブラッドリー・A・フィスクによって考案された。[ 3 ]この特許は1912年に与えられた。[ 4 ] [ 5 ]フィスクは、爆撃機から航空魚雷を運搬して投下する仕組みを考案し、標的の船が自衛能力を低下させる夜間接近を含む戦術を定義した。フィスクは、概念上の魚雷爆撃機は敵の砲火を避けるために鋭い螺旋を描いて急降下し、次に約10~20フィート(3~6メートル)の高度で水平飛行して魚雷の予定進路と一直線になると考えていた。航空機は目標から1,500~2,000ヤード(1,400~1,800メートル)の距離に魚雷を投下する。[ 3 ] 1915年、フィスクは、魚雷が到達するのに十分な水深(深さと広さ)があれば、この方法を用いて敵艦隊を自国の港内で攻撃することを提案した。 [ 6 ]しかし、アメリカ合衆国議会は、アメリカ合衆国が第一次世界大戦に直接介入する1917年まで、航空魚雷の研究に資金を充当しなかった。[ 7 ] [ 8 ]アメリカ合衆国は1921年まで特殊用途の魚雷機を保有しなかった。

最初の魚雷航空機

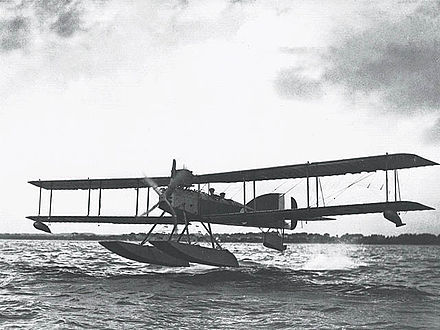

一方、英国海軍航空隊(RNAS)は、この可能性について積極的に実験を開始した。最初の空中魚雷投下は、1914年7月27日、後にRFCのパイロットとなるチャールズ・ゴードン・ベルによって非公式に行われた。ショートS.64水上機からホワイトヘッド魚雷を投下したのである。ゴードン・ベルの翌日には、RNASのパイロット、アーサー・ロングモアが公式に空中魚雷の試験を行った。これらの実験の成功により、1915年から製造された、初の実用魚雷機、ショートタイプ184が建造された。[ 9 ] [ 10 ]

第一次世界大戦中、10機の発注が行われ、イギリスの10の航空機会社によって936機が製造された。試作機2機は、ガリポリ作戦に参加するため、1915年3月21日にエーゲ海に向けて出航したイギリス海軍の巡洋艦ベン・マイ・クリーに搭載された。[ 11 ]

イギリス海軍の実験と同時期に、イタリアではイタリア海軍のアレサンドロ・グイドーニ大佐が1913年から同様の実験を行っており、[ 12 ]発明家のラウル・パテラス・ペスカーラの協力を得て、1914年2月に800ポンドの魚雷の投下に成功した。 [ 13 ]これにより、どの国が最初に航空魚雷を使用したかという論争が起こった。[ 14 ]

第一次世界大戦

1914年11月、ドイツ軍はボーデン湖でツェッペリン飛行船から魚雷を投下する戦術を実験していたと伝えられている。[ 15 ] [ 16 ] 1914年12月、クックスハーフェン襲撃に参加したセシル・レストレンジ・マローン中佐は、「もし我々の水上飛行機、あるいは我々を攻撃するために派遣された飛行機が魚雷や軽機関銃を搭載していたら、どうなっていたかは容易に想像できる」とコメントした。[ 17 ]

1915年8月12日、チャールズ・エドモンズ飛行隊長が操縦するショートタイプ184は、空中発射魚雷で敵艦を攻撃した世界初の航空機となった。[ 18 ]エーゲ海のベン ・マイ・クリーから出撃したエドモンズは、直径14インチ(360 mm)、810ポンド(370 kg)の魚雷を搭載して離陸し、陸地を越えて[ 10 ]マルマラ海でトルコの補給船を沈めた。[ 5 ]

5日後、エドモンズが再び狙った魚雷によってトルコの蒸気船が沈没した。編隊を組んでいた飛行中尉G・B・デイカーは、エンジントラブルで着水せざるを得なくなったトルコのタグボートを沈めた。デイカーはタグボートに向かってタキシングし、魚雷を投下した後、離陸してベン・マイ・クリーに帰還することができた。[ 19 ] [ 20 ]ショートを雷撃機としてより広く運用するための制約は、魚雷を搭載して離陸できるのは飛行に最適な天候と穏やかな海面の条件下のみであり、その積載量では燃料切れまで45分強しか飛行できないことであった。[ 20 ]

1917年5月1日、ドイツの水上機が魚雷を発射し、サフォーク沖で2,784ロングトン (2,829 t) のイギリスの蒸気船ジーナを沈没させた。2機目のドイツ水上機は沈没するジーナからの砲撃で撃墜された。その後、ドイツの雷撃隊は北海でのさらなる活動のためにオステンドとゼーブルッヘに編成された。[ 5 ] 1917年後半、アメリカ海軍は400ポンド (180 kg) の模造魚雷を使用した試験を開始し、最初のテストで、この魚雷は水中から空中に飛び上がり、投下した航空機に命中するところだった。[ 10 ]ソッピース カッコー、ショート シャール、ブラックバーン ブラックバードなど、数機のイギリスの雷撃機が製造されたが、[ 20 ]

戦間期

アメリカ合衆国は1921年に最初の雷撃機10機を購入した。マーティンMB-1の派生型である。海軍と海兵隊の飛行隊はヨークタウン海軍兵器基地に駐留していた。ビリー・ミッチェル将軍は、プロジェクトB (対艦爆撃のデモンストレーション)の一環として、雷撃機に実弾を搭載することを提案したが、海軍は空爆による被害効果にしか関心がなかった。そこで、速度17ノットで航行する4隻の戦艦に対し、ダミーの魚雷頭を用いた試験が実施された。雷撃機は良好な結果を得た。[ 21 ]

1931年、日本海軍は、雷撃機が高度330フィート(100メートル)から速度100ノット(190キロメートル/時、120マイル)で投下することを想定し、九一式魚雷を開発した。 [ 22 ] 1936年、この魚雷の尾部に木製の付属部品(京板)が取り付けられ、空気力学的特性が向上した。この付属部品は着水時に外れる仕組みだった。1937年までに、先端に離脱式の木製ダンパーが追加されたことで、この魚雷は高度660フィート(200メートル)から速度120ノット(220キロメートル/時、140マイル)で投下できるようになった。 1938年の戦術教義では、九一式航空魚雷は目標から3,300フィート(1,000メートル)の距離から投下すべきであると決定された。[ 22 ]また、日本海軍は夜間攻撃と集中昼間攻撃の教義を開発し、陸上と空母の雷撃機の間で航空魚雷攻撃を調整した。[ 22 ]

日本軍は爆撃隊を二分し、敵戦艦の正面両側から攻撃を仕掛け、敵戦艦が機動して魚雷を回避することを困難にし、さらに対空砲火を爆撃機に向けることも困難にしようとした。しかし、日本の戦術専門家は、戦艦に対しては攻撃部隊の命中率は平時の演習の3分の1にしかならないと予測していた。[ 22 ]

1925年から、アメリカ合衆国は純粋に航空作戦用の特殊な魚雷の設計に着手した。この計画は何度か中止と再開を繰り返し、最終的にマーク13魚雷が完成し、1935年に配備された。[ 23 ]マーク13は、他国の航空魚雷とは異なり、幅が広く全長が短かった。[ 23 ]競合機種よりも速度は遅かったが、射程は長かった。[ 23 ]この兵器は、日本の同世代の魚雷よりも低速かつ低速(高度50フィート(15メートル)、速度110ノット(時速200キロメートル、時速130マイル)[ 23 ]で飛行する航空機から発射された。

第二次世界大戦

1940年11月11日から12日にかけての夜、イギリス海軍航空隊のフェアリー・ソードフィッシュ複葉雷撃機は、タラントの戦いで魚雷と爆弾を組み合わせてイタリア戦艦3隻を沈めた。ドイツ戦艦ビスマルクを追跡する過程で、非常に荒れた海で魚雷攻撃が試みられ、そのうちの1つがビスマルクの舵を損傷し、イギリス艦隊に追尾された。第二次世界大戦前半のイギリスの標準的な空中魚雷は、 18インチマークXIIで、直径450mm、重量1,548ポンド(702kg)、炸薬はトリニトロトルエン(TNT )388ポンド(176kg)であった。[ 24 ]

ドイツの航空魚雷開発は他の交戦国に比べて遅れており、これは1930年代におけるこの分野の軽視が続いたことによる。第二次世界大戦勃発当初、ドイツは月にわずか5発の航空魚雷しか製造しておらず、その半数は空中投下訓練で失敗していた。代わりに、イタリアのフィウメ社製の航空魚雷が購入され、最終的に1,000発が納入された。[ 25 ]

1941年8月、日本の飛行士たちは鹿児島湾の浅瀬で魚雷投下の訓練を行い、九一式魚雷の改良をテストし、港内の艦船を攻撃する戦術を開発していた。彼らは、中島B5N雷撃機が予想よりいくぶん速い160ノット(時速296キロメートル、時速184マイル)で飛行しても魚雷が湾底100フィート(30メートル)の深さに命中しないことを発見した。1941年12月7日、先鋒のB5N 40機がこの戦術を使って真珠湾攻撃中に15発以上の命中弾を記録した。1942年4月、アドルフ・ヒトラーは航空魚雷の製造をドイツの優先事項とし、ドイツ空軍がドイツ海軍からその任務を引き継いだ。[ 25 ]使用可能な航空魚雷の量は1年以内に使用量を上回り、終戦時には余剰の航空魚雷が手元にあった。1942年から1944年後半にかけて約4,000発の航空魚雷が使用されたが、戦争中は約10,000発が製造された。[ 25 ]雷撃機はハインケルHe 111とユンカースJu 88の改造機であったが、フォッケウルフFw 190戦闘機が投下システムとして試験され、成功を収めた。[ 25 ] 1943年9月のイタリア降伏後、ドイツ設計の魚雷の欠陥は、その1年余り前に、 1942年8月に日本の潜水艦伊30が柳の下を訪れたことで解決され、ドイツ国防軍に91式魚雷の技術と設計図が提供され、ドイツ国内でLufttorpedo LT 850として製造されることとなった。[ 26 ]

マーク13魚雷はアメリカの主力航空魚雷だったが、1943年の試験で時速150ノット(280 km/h、170 mph)以上の航空機から投下された魚雷の70%で不発に終わったことが判明するまで完成しなかった。[ 23 ]日本の91式魚雷と同様に、マーク13にも後に木製のノーズカバーとテールリングが取り付けられたが、どちらも着水時に切断された。木製のカバーは魚雷の速度を低下させ、空中投下中ずっと目標方向を維持するのに役立った。ノーズカバーは着水時の魚雷の運動エネルギーを十分に吸収したため、航空機の推奨高度と速度は410ノット(時速760 km、470 mph)で2,400フィート(732 m)まで大幅に向上した。[ 23 ]

1941年、アメリカ合衆国で対潜水艦攻撃を目的とした電力駆動式空中投下音響ホーミング魚雷FIDOの開発が開始された。イギリスでは、標準的な空中投下魚雷が航空機の高速化に合わせて強化され、マークXV、そしてマークXVIIへと改良された。空母艦載機用としては、爆薬は戦争後期までTNT火薬388ポンド(176kg)のままであったが、その後、より強力なトルペックス火薬432.5ポンド(196.2kg)に増量された。[ 24 ]

第二次世界大戦中、アメリカの空母搭載型雷撃機は艦船に対して1,287回の攻撃を行い、そのうち65%が軍艦であり、命中率は40%であった。[ 10 ] しかし、雷撃には低空でゆっくりと接近する必要があるため、防御された艦船にとっては爆撃機は格好の標的となった。例えばミッドウェー海戦では、事実上すべてのアメリカの雷撃機(旧式化したダグラス・デバステイター設計のほぼすべて)が日本軍に撃墜された。[ 27 ]

ヘルモバー魚雷は、重爆撃機から発射される5トンの誘導兵器で、イギリス航空機生産省が敵の船舶に対抗するために開発されたが、1945年に導入されたため実戦には使用されなかった。[ 28 ]

朝鮮戦争

第二次世界大戦後、対空防衛システムが十分に強化され、航空魚雷攻撃は自殺行為とみなされるようになった。[ 29 ]軽量航空魚雷は廃棄されるか、小型攻撃艇に搭載されるようになった。航空魚雷が本格的に使用されたのは対潜水艦戦のみであった。[ 29 ]

朝鮮戦争中、アメリカ海軍はA-1スカイレイダーから発射された航空魚雷で華川ダムの無力化に成功した。[ 30 ]

現代の武器

第二次世界大戦中の1943年という早い時期にMCLOS誘導方式のフリッツXによって実用化された対艦ミサイル技術の登場以来、航空魚雷は主に対潜水艦戦での使用に限定されてきました。ミサイルは一般的にはるかに高速で、射程距離が長く、航空魚雷のような発射高度制限もありません。現代の航空対潜水艦魚雷の中には、水上艦艇と交戦するために必要な誘導能力を備えたものもありますが、航空機にミサイルが広く搭載されていることや、対潜水艦用航空魚雷の小型で特殊な弾頭を考えると、通常は考慮されません。

フォークランド紛争の激化の中、アルゼンチン空軍は海軍と協力し、FMA IA 58 プカラ試作機AX-04にマーク13魚雷搭載用のパイロンを装備した。これは、プカラを魚雷搭載機として生産し、アルゼンチン空軍の対艦能力を強化することを目指したものだった。プエルト・マドリン沖で数回の試験が行われたが、技術者がプロジェクトの実現可能性を評価する前に終戦を迎えた。[ 31 ]

現代の海軍ドクトリンにおいて対艦航空魚雷の役割が失われた結果、真の雷撃部隊は現代の軍隊にはもはや存在しない。今日、航空魚雷の最も一般的なプラットフォームは艦載対潜ヘリコプターであり、次いでアメリカのP-3オリオンのような固定翼対潜航空機が使用されている。

上記に加えて、対潜水艦戦用に設計されたミサイル/ロケットシステムによって発射される魚雷には注意が必要です。アメリカのASROC のように、純粋に弾道攻撃プロファイルを持つ魚雷にロケット推進システムを直接組み合わせた設計もあります。オーストラリアのIkaraのように、より複雑な自動操縦機能を備えた空中ドローンベースのシステムも配備されています。これらのシステムのほとんどは水上艦からの発射を想定して設計されていますが、ソ連海軍のRPK-2 Viyugaのように水上艦と潜水艦の両方から発射できる例外もあります。

潜水艦の比較的柔らかい性質を考慮し、現代の対潜水艦用航空魚雷は過去の対艦魚雷よりもはるかに小型で、軽量魚雷に分類されることが多い。また、航空機と水上艦の両方から発射可能なクロスプラットフォーム設計となっている場合も多い。例としては、アメリカのマーク46、マーク50、マーク54魚雷が挙げられる。航空魚雷の性能は、アメリカのマーク48魚雷のような実物大の潜水艦用魚雷に比べて大幅に劣るため、潜水艦にも搭載可能な航空魚雷の設計はほとんどない。

デザイン

空中発射魚雷の設計を成功させるには、以下の点を考慮する必要があります。

- 水に入る前に空気中を移動する距離

- 水による激しい衝撃

日本の九一式魚雷は、空中では京板式空力尾部安定装置を使用していました。この安定装置(1936年導入)は、入水時に切断されました。また、1941年に導入された新しい制御システムは、空中と水中の両方で逆操舵を行うことで、横揺れを安定させました。九一式魚雷は、浅瀬20メートル(66フィート)から180ノット(時速333キロメートル)で投下できただけでなく、荒波の中でも204ノット(中島B5N2の最高速度)で投下することができました。

参照

注記

- ^ヒューズ、2000年、162ページ。

- ^ Dictionary.com航空魚雷。2009年9月24日閲覧。

- ^ a bホプキンス、アルバート・アリス著『サイエンティフィック・アメリカン戦争図鑑:戦争のメカニズムと技術』第45章:航空魚雷と雷撃機雷。マン・アンド・カンパニー社、1915年

- ^米国特許1032394、ブラッドリー・A・フィスク、「飛行船から潜水艦魚雷を発射する方法および装置」、1912年7月16日発行

- ^ a b cハート、アルバート・ブッシュネル著『ハーパーの世界大戦図鑑』第4巻、ハーパー社、1920年、335ページ。

- ^ニューヨーク・タイムズ、1915年7月23日。「空飛ぶ魚雷艇。フィスク提督が港湾の艦隊を攻撃する船を発明」 2009年9月29日閲覧。

- ^ 「今週のニュース:アメリカ航空クラブ、雷撃機の発明者フィスク提督を表彰」『エアリアル・エイジ・ウィークリー』9巻1045号、1919年8月18日。

- ^コレッタ、パオロ・エンリコ (1979). 『ブラッドリー・A・フィスク提督とアメリカ海軍』 リージェンツ・プレス・オブ・カンザス. pp. 187–191 . ISBN 9780700601813。

- ^ノーマン・ポルマー(2008年)『航空母艦:空母航空の歴史と世界情勢への影響、第2巻:1946-2006年』ポトマック・ブックス社、16ページ。ISBN 9781574886658。

- ^ a b c d GlobalSecurity.org. 軍事。TB型魚雷爆撃機。T型魚雷と爆撃。 2009年9月29日閲覧。

- ^ CH Barnes (1967). Shorts Aircraft Since 1900.ロンドン: Putnam. p. 113.

{{cite book}}: CS1 maint: 発行者の所在地 (リンク) - ^タッカー、スペンサー・C.編(1996年)『第一次世界大戦におけるヨーロッパ列強百科事典』ラウトレッジ、378ページ。ISBN 9781135507015。

- ^マッティオーリ、マルコ (2014)。サヴォイア マルケッティ S.79 スパルヴィエロ雷撃機ユニット。ミサゴ。 p. 6.ISBN 9781782008095。

- ^アッシュ、エリック(1999年)『サー・フレデリック・サイクスと航空革命 1912-1918』ロンドン:フランク・キャス、p.90、ISBN 9781136315169。

- ^スタンシード・ジャーナル、1915年2月14日。「今、航空魚雷:海軍省に致命的な武器が提供される」。 2009年9月29日閲覧。

- ^パーク・ベンジャミン (1914年11月2日). 「飛魚型魚雷」 .インディペンデント. 2012年7月24日閲覧。

- ^ガーディナー、イアン『フラットパック爆撃機:英国海軍とツェッペリンの脅威』ペン・アンド・ソード、2009年。ISBN 1-84884-071-3

- ^ギネスブック・オブ・エア・ファクト・アンド・フィーツ(第3版)。1977年。

航空機から投下された魚雷による最初の航空攻撃は、 1915年8月12日、

ベン・マイ・クリーからショート184水上機に搭乗したチャールズ・H・K・エドモンズ飛行隊長によって、

マルマラ海

で5,000トンのトルコの補給船に対して行われた

。敵艦は命中して沈没したが、イギリスの潜水艦の艦長は同時に魚雷を発射して沈没させたと主張した。さらに、その4日前にイギリスの潜水艦E14が同艦を攻撃し、航行不能に陥らせていたとも記されている。

- ^ブルース、JM「短距離水上飛行機:歴史的軍用機No.14:パート3」『フライト』 1956年12月28日、1000ページ

- ^ a b cスパイト、JM 『次なる戦争における航空力』、pp. 25–27、ロンドン、ジェフリー・ブレズ、1938年。

- ^ジョンソン、アルフレッド・W・ジョンソン中将、退役。(1959)「海軍爆撃実験、バージニア岬沖、1921年6月および7月」。Wayback Machine海軍省図書館に2012年8月15日にアーカイブ。

- ^ a b c dピーティー、2007年、143–144頁。

- ^ a bキャンベル、2002年、87ページ。

- ^ a b c dキャンベル、2002年、260–262頁。

- ^ 「潜水艦I-30:移動記録表」 combinedfleet.com 2010年9月15日閲覧。

- ^ブレア・クレイ・ジュニア著『沈黙の勝利:日本に対する米国の潜水艦戦争』フィラデルフィア:JBリッピンコット、1975年、238ページ。

- ^マクロスキー、キース(2012年)『エアワーク:歴史』ストラウド、イングランド:ヒストリー・プレス社、pp. 29– 30. ISBN 978-0-7524-7972-9。

- ^ a bザベッキ、デイビッド・T.ヨーロッパにおける第二次世界大戦:百科事典、第740部、第2巻、p.1123。テイラー&フランシス、1998年。ISBN 0-8240-7029-1

- ^ファルタム、アンドリュー(1996年)『エセックス級航空母艦』メリーランド州ボルチモア:アメリカ航海・航空出版会社、pp. 125– 126. ISBN 1-877853-26-7。

- ^ハルブリッター、フランシスコ (2004)。アルゼンチン航空産業の歴史。第 1 巻。航空宇宙図書館協会、2004 年。ISBN 987-20774-4-4. (スペイン語)

参考文献

- ブレア、クレイ『静かな勝利』フィラデルフィア:リッピンコット、1975年。

- キャンベル、NJM; ジョン・キャンベル著『第二次世界大戦の海軍兵器』海軍研究所出版、1986年。ISBN 0-87021-459-4

- エモット、ノーマン・W.「空中魚雷」アメリカ海軍研究所紀要、1977年8月。

- ヒューズ、ウェイン・P. 『艦隊戦術と沿岸戦闘』第167巻。海軍研究所出版、2000年。ISBN 1-55750-392-3

- ミルフォード、フレデリック・J.「アメリカ海軍の魚雷:第1部 ― 1930年代の魚雷」『潜水艦レビュー』 1996年4月号(海軍潜水艦連盟季刊誌、PO Box 1146、Annandale, VA 22003)

- ミルフォード、フレデリック・J.「アメリカ海軍の魚雷:第2部 ― 大魚雷スキャンダル、1941~43年」『サブマリン・レビュー』 1996年10月。

- ミルフォード、フレデリック・J.「アメリカ海軍の魚雷:第3部:第二次世界大戦における通常型魚雷の開発(1940~1946年)」『サブマリン・レビュー』、1997年1月。

- ピーティー、マーク・R・サンバースト:日本海軍航空力の台頭、1909-1941年、海軍研究所出版、2007年。ISBN 1-59114-664-X

- ティール、ハロルド著『第二次世界大戦におけるドイツ空軍の航空魚雷機とその運用』ヒコーキ社、2005年、ISBN 1-902109-42-2

外部リンク

- 空中魚雷攻撃 - 1945年YouTube