二足歩行

_male_running_composite.jpg/440px-Common_ostrich_(Struthio_camelus_australis)_male_running_composite.jpg)

二足歩行は、動物が2本の後ろ肢(または下肢)を使って移動する陸上移動の一種です。通常二足歩行で移動する動物や機械は、 biped / ˈ b aɪ p ɛ d /と呼ばれ、「2本の足」(ラテン語のbis「二重」とpes「足」に由来)を意味します。二足歩行には、歩行や走行(二足歩行)、ホッピングなどがあります。

現生種のいくつかのグループは習慣的な二足歩行をしており、その通常の移動方法は二足歩行である。三畳紀には、ワニや恐竜を含む主竜類のいくつかのグループが二足歩行を発達させた。恐竜では、初期の形態のすべてと後の多くのグループが習慣的または排他的な二足歩行であった。鳥類は、排他的な二足歩行恐竜の系統群である獣脚類のメンバーである。哺乳類では、習慣的な二足歩行は複数回進化しており、マクロポッド、カンガルーネズミ、トビウサギ、[ 4 ]ホッピングネズミ、センザンコウ、そしてヒトを含むアウストラロピテクスなどのヒト科類、および他の多くの絶滅グループが独自にこの特徴を進化させた。

現生種の大多数は断続的または短期間に二足歩行を行う。トカゲのいくつかの種は、通常、脅威から逃れるために、走るときに二足歩行を行う。[ 5 ]多くの霊長類とクマの種は、食物に到達したり周囲の環境を探索したりするために二足歩行を採用するが、後ろ足だけで歩く例もいくつかある。テナガザルやインドリッドなどの樹上性霊長類のいくつかの種は、地上で過ごす短い時間にもっぱら二足歩行を行う。多くの動物は、戦闘または交尾中に後ろ足で立ち上がる。一部の動物は、食物に到達したり、見張ったり、競争相手または捕食者を威嚇したり、求愛のポーズをとったりするために後ろ足で立つことが一般的であるが、二足歩行では移動しない。

語源

この単語はラテン語のbi(s)「2」とped-「足」に由来し、quadruped「4 本の足」と対照的である。

利点

限定的かつ排他的な二足歩行は、種にいくつかの利点をもたらします。二足歩行は頭部を高くすることで視野を広げ、遠方の危険や資源の検知能力を向上させ、渉禽類はより深い水域にアクセスでき、口を使ってより高い食料源に届くようになります。直立姿勢では、移動に関係のない四肢は他の用途に自由に使えるようになり、例えば、操作(霊長類やげっ歯類)、飛行(鳥類)、掘削(センザンコウ)、戦闘(クマ、類人猿、オオトカゲ)、カモフラージュなどです。

二足歩行の最高速度は、柔軟な背骨を持つ四足歩行の最高速度よりも遅いようです。ダチョウとアカカンガルーはどちらも時速70 km(43 mph)の速度に達することができ、チーターは時速100 km(62 mph)を超えることができます。[ 6 ] [ 7 ]二足歩行は最初は遅いですが、持久走仮説によると、長距離では、人間が他のほとんどの動物よりも速く走れることを可能にしています。[ 8 ]カンガルーラットの二足歩行は運動能力を向上させるという仮説があり、捕食者から逃げるのに役立つ可能性があります。[ 9 ] [ 10 ]

条件的二足歩行と絶対的二足歩行

動物学者は、二足歩行を含む行動をしばしば「条件付き」(つまり任意)または「義務的」(動物に合理的な代替手段がない)と分類します。この区別さえも完全に明確ではありません。例えば、乳児以外のヒトは通常二足歩行しますが、ほとんどすべてのヒトは必要に応じて四つん這いになります。通常は四つん這いで足は地面につけたまま膝を地面につけないヒトの報告さえありますが、これらはウネル・タン症候群などの非常にまれな遺伝性神経疾患によるもので、正常な行動ではありません。[ 11 ]何らかの怪我や病気による例外を除いても、「正常な」ヒトが四つん這いになるという事実を含め、不明瞭な事例は数多くあります。したがって、本稿では「条件付き」および「義務的」という用語の使用を避け、様々な動物群が通常用いる様々な移動様式に焦点を当てます。通常の人間は、他の手段が非常に不快であり、通常は歩行が不可能な場合にのみ頼られるため、「必須」二足歩行者とみなされることがあります。

動き

二足歩行に一般的に関連付けられる運動状態は数多くあります。

- 立つ。両足で静止する。ほとんどの二足動物にとって、これは能動的な動作であり、常にバランスを調整する必要がある。

- 歩くこと。常に少なくとも片方の足が地面についた状態で、片方の足をもう片方の足の前に出すこと。

- ランニング。片足をもう片方の足の前に出し、両足が地面から離れている期間をいいます。

- ジャンプ/ホッピング。両足を同時に動かし、連続してジャンプしながら移動します。

- スキッピング。ステップとホップを組み合わせた二足歩行の一種。

二足歩行動物

現生陸生脊椎動物の大部分は四足歩行で、二足歩行を行うのはごく少数のグループに限られます。ヒト、テナガザル、大型鳥類は片足ずつ上げて歩行します。一方、ほとんどのマクロポッド類、小型鳥類、キツネザル、二足歩行の齧歯類は、両足を同時に跳ねて移動します。キノボリカンガルーは歩行と跳ねの両方が可能で、樹上での移動時には足を交互に動かし、地上では両足を同時に跳ねるのが一般的です。

現存する爬虫類

多くのトカゲの種は高速で疾走移動する際に二足歩行になるが、[ 5 ]その中には世界最速のトカゲであるトゲオイグアナ(クテノサウラ属)も含まれる。

初期の爬虫類とトカゲ

二足歩行恐竜として最初に知られるのはボロサウルス科のエウディバムスで、その化石は2億9000万年前のものである。[ 12 ] [ 13 ]長い後脚、短い前脚、そして特徴的な関節は、二足歩行を示唆している。この種はペルム紀初期に絶滅した。

主竜類(ワニ類と恐竜を含む)

鳥

すべての鳥類は二足歩行であり、獣脚類恐竜も同様です。しかし、ツメバメの雛は翼に爪を持っており、木登りに使います。

その他の主竜類

恐竜とワニ類の両方を含むグループである主竜類では、二足歩行が複数回進化しました。[ 14 ]すべての恐竜は、おそらくエオラプトルに似た、完全な二足歩行の祖先から派生したと考えられています。

恐竜は、約2億3000万年前の中期から後期三畳紀に、主竜類の祖先から分岐した。これは、地球上の全生命の約95%が絶滅したとされるペルム紀-三畳紀大量絶滅から約2000万年後のことである。 [ 15 ] [ 16 ]初期の恐竜であるエオラプトル属の化石の放射年代測定により、この時代の化石記録にエオラプトルが存在していたことが立証されている。古生物学者は、エオラプトルが全ての恐竜の共通祖先に似ていると疑っている。 [ 17 ]もしこれが本当なら、その特徴から、最初の恐竜は小型の二足歩行の捕食動物だったことが示唆される。[ 18 ]アルゼンチンの中期三畳紀の地層でマラスクスやラゲルペトンなどの原始的な恐竜のような鳥類が発見されていることも、この見解を裏付けている。発見された化石の分析は、これらの動物が実際には小型の二足歩行の捕食動物であったことを示唆している。

イグアノドン類など、他の多くの恐竜の系統でも二足歩行が再進化しました。アベメタタタルサリア類(恐竜とその近縁種を含むグループ)の姉妹群である擬蹄類(Pseudosuchia )の絶滅種も二足歩行を進化させました。三畳紀のポポサウルス上科、エフィギア・オケフェアエは二足歩行だったと考えられています。[ 19 ]翼竜は以前は二足歩行だったと考えられていましたが、最近の足跡はすべて四足歩行を示しています。

哺乳類

現生哺乳類のいくつかのグループは、それぞれ独立して二足歩行を主要な移動手段として進化させてきました。例えば、ヒト、地上センザンコウ、絶滅した巨大地上ナマケモノ、跳躍性齧歯類の多くの種、そしてマクロポッドなどが挙げられます。ヒトの二足歩行は広く研究されているため、次節で詳述します。マクロポッドは進化の過程で一度だけ二足歩行を進化させ、遅くとも4500万年前までに進化したと考えられています。[ 20 ]

哺乳類では二足歩行はあまり一般的ではなく、そのほとんどが四足歩行である。すべての霊長類はある程度の二足歩行能力を持っているが、ほとんどの種は陸上では主に四足歩行で移動する。霊長類を除けば、マクロポッド類(カンガルー、ワラビーおよびその近縁種)、カンガルーネズミとハツカネズミ、ホッピングネズミ、トビウサギはホッピングして二足歩行する。霊長類以外の哺乳類で、交互歩行で二足歩行する動物はごくわずかである。例外は地上性センザンコウと、場合によってはキノボリカンガルーである。[ 21 ]ペダルズという名のアメリカクロクマは、頻繁に二足歩行をすることで地元やインターネットで有名になったが、これはクマの前足の怪我によるものだと言われている。2023年にはダービーシャーの庭園で二足歩行のキツネが撮影されたが、おそらく生まれつきのものであろう。[ 22 ]

霊長類

二足歩行の動物のほとんどは、背中をほぼ水平にして、長い尾を使って体重のバランスを取りながら移動する。霊長類の二足歩行は、背中がほぼ直立しており(人間では完全に直立)、尾が全くない場合もある点で珍しい。多くの霊長類は、支えなしに後ろ足で直立することができる。 チンパンジー、ボノボ、ゴリラ、テナガザル[ 23 ]、ヒヒ[ 24 ]は二足歩行の一種を見せる。シファカは地上では他のインドリッド類と同様に、前肢を上げてバランスを取りながら、後ろ足を二足歩行で横に跳ねながら移動する。 [ 25 ]ゲラダヒヒは通常四足歩行だが、しゃがんでよろめきながら二足歩行する形で隣接する餌場間を移動することもある。[ 26 ]しかし、彼らの体は継続的な二足歩行に適応していないため、短時間しかそうすることができません。

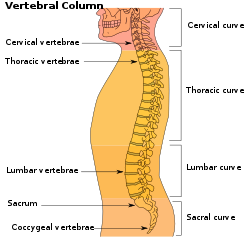

人間は、脊柱の余分な湾曲(腰椎前弯)によって重心がより背側に移動し、直立姿勢を安定させ、また、非ヒトの大型類人猿の場合よりも脚に比べて腕が短いため、通常は二足歩行する唯一の霊長類です。人間の二足歩行の進化は、約400万年前の霊長類で始まりました[ 27 ]または早くも700万年前のサヘラントロプス[ 28 ] [ 29 ]または約1200万年前のダヌビウス・グッゲンモシで始まりました。人間の二足歩行に関する1つの仮説は、食物を運んで群れの仲間と共有することから、異なる生存の成功の結果として進化したというものです[ 30 ]が、他の仮説もあります。

- 負傷者

負傷したチンパンジーやボノボは持続的な二足歩行が可能であった。[ 31 ]

飼育下の霊長類3匹、マカクザルのナターシャ[ 32 ]とチンパンジーのオリバーとポコ[ 33 ]が二足歩行することが確認されました。ナターシャは病気をきっかけに完全に二足歩行に移行し、ポコは飼育下で背が高く狭い檻の中で発見されました。 [ 34 ] [ 35 ]オリバーは関節炎を発症した後、指関節歩行に戻りました。ヒト以外の霊長類は、餌を運ぶときや浅瀬を移動するときに二足歩行をすることがよくあります。

限定的な二足歩行

哺乳類における限定的な二足歩行

他の哺乳類は、限定的で移動しない二足歩行を行っている。ネズミ、アライグマ、ビーバーなど他の多くの動物は、いくつかの物体を操作するために後ろ足でしゃがむが、移動するときには四肢に戻る(ビーバーはダムのために木材を運ぶときに二足歩行し、アライグマは食物を持っているときと同様に二足歩行する)。クマは前足を武器として使うために二足歩行の姿勢で戦う。多くの哺乳類は、摂食や戦闘などの特定の状況で二足歩行の姿勢をとる。ジリスやミーアキャットは周囲を見渡すために後ろ足で立つが、二足歩行はしない。イヌ(例えば、フェイス)は、訓練を受ければ、あるいは先天性欠損やけがで四足歩行ができない場合には、二足歩行で立ったり移動したりすることができる。ゲレヌクは、絶滅した巨大地上ナマケモノやカリコテリーのように、木から餌を食べるときには後ろ足で立つ。スジスカンクは脅かされると前足で歩き、攻撃者に向かって前足で立ち上がり、攻撃者のほうを向き、肛門腺から悪臭のする油を噴射する。

哺乳類以外(鳥類以外)の限定的な二足歩行

両生類における二足歩行は知られていない。主竜類以外の爬虫類では二足歩行は稀だが、アガマ科やオオトカゲなどのトカゲ類の「育てられた」走行行動に見られる。[ 5 ]多くの爬虫類種は、戦闘中に一時的に二足歩行をとる。[ 36 ]バシリスク属の一種は、水面を二足歩行である程度の距離を走ることができる。節足動物では、ゴキブリが高速で二足歩行することが知られている。[ 37 ]陸生動物以外では二足歩行は稀だが、少なくとも2種のタコは2本の腕を使って海底を二足歩行し、残りの腕は藻類のマットや浮かぶココナッツに擬態するために使われている。[ 38 ]

人間の二足歩行の進化

−10 — – −9 — – −8 — – −7 — – −6 — – −5 — – −4 — – −3 — – −2 — – −1 — – 0 — | オウラノピテクス( Ou. turkae ) ( Ou. macedoniensis ) ( O. praegens ) ( O. tugenensis ) (アル。カダバ) (アル。ラミダス) H. ハビリス( H. rudolfensis )( Au. garhi ) H. エレクトス( H. antecessor )( H. ergaster )( Au. sediba ) |

| ||||||||||||||||||||||||||

(百万年前) | ||||||||||||||||||||||||||||

人類が二足歩行を進化させた理由と方法については、少なくとも12の異なる仮説があり、その時期についても議論があります。二足歩行は、人間の大きな脳や石器の発達よりずっと前に進化しました。[ 39 ]二足歩行の特殊化は、 420万年から390万年前のアウストラロピテクスの化石に見られ、最近の研究では、700万年前には絶対二足歩行の人類種が存在していたことが示唆されています。[ 28 ] [ 40 ]しかし、二足歩行の進化は、脊髄が頭蓋骨から出る場所である大後頭孔の位置の前方移動など、脊柱の重要な進化を伴いました。 [ 41 ]現代人の腰椎における性的二形性(男性と女性の身体的差異)に関する最近の証拠は、アウストラロピテクス・アフリカヌスなどの前近代的な霊長類で見られています。この二形性は、妊娠中に女性が腰部の負荷をよりうまく支えられるように進化的に適応した結果だと見られてきたが、これは二足歩行ではない霊長類には必要のない適応である。[ 42 ] [ 43 ]二足歩行に適応するには肩の安定性がより必要となり、肩とその他の肢は互いに独立して特定の懸垂動作に適応できるようになった。肩の安定性の変化に加えて、移動動作の変化によって肩の可動性に対する要求が高まり、二足歩行の進化を促進させたと考えられる。[ 44 ]これらの異なる仮説は必ずしも相互に排他的ではなく、いくつかの選択力が一緒に働いて人間の二足歩行をもたらした可能性がある。二足歩行への適応と、さらに後の走行への適応を区別することが重要である。

現代人の上半身の形状と機能は、より森林の多い環境での生活から進化したと思われる。このような環境で生活していたため、当時は樹上で移動できることが有利だっただろう。人間の歩行とは異なるものの、樹上での二足歩行は有利だったと考えられていた。[ 45 ]また、一部の現代類人猿と同様に、初期の人類は、物を掴むことができる前腕を保持したまま後肢を二足歩行に適応させる前に、指関節歩行の段階を経たと提案されている。[ 46 ]人間の二足歩行の進化の原因は数多くあり、道具を運んだり使用したりするために手を自由にすること、食料調達における性的二形、より高い目の位置を好む気候と環境の変化(ジャングルからサバンナへ)、熱帯の太陽にさらされる皮膚の量を減らすことなどが挙げられる。[ 47 ]二足歩行はホミニン類に様々な利点をもたらした可能性があり、科学者たちは人間の二足歩行の進化の理由を複数提案している。[ 48 ]また、初期のホミニンが部分的に二足歩行であった理由だけでなく、なぜホミニンが時間の経過とともに二足歩行になったのかという疑問もある。例えば、姿勢摂食仮説は、初期のホミニンが木の上の食物に届く利点のために二足歩行になったことを説明する一方、サバンナに基づく理論は、地上に定住し始めた後期ホミニンが二足歩行になった経緯を説明する。[ 49 ]

複数の要因

ネイピア(1963)は、二足歩行の進化を単一の要因が促したとは考えにくいと主張した。彼は「行動におけるこのような劇的な変化が単一の要因によってもたらされたとは考えにくい。食物やその他の物体を運ぶ能力から得られる利点に加えて、視界の改善や防御や攻撃のために手を自由に使えるようになったことも、同様に触媒としての役割を果たした可能性がある」と述べた。[ 50 ]シグモン(1971)は、チンパンジーがさまざまな状況で二足歩行を示すこと、そして二足歩行を説明するには単一の要因、すなわち人間の二足歩行への前適応を用いるべきであることを示した。[ 48 ]デイ(1986)は、二足歩行の進化を促した3つの主要な圧力、すなわち食物の獲得、捕食者の回避、そして繁殖の成功を強調した。[ 51 ]コ(2015)は、二足歩行に関して2つの主要な疑問があると述べた。1. なぜ最古のホミニンは部分的に二足歩行していたのか? 2. なぜ人類は時間の経過とともに二足歩行へと進化したのか?彼は、これらの疑問はサバンナベース、姿勢摂食、供給といった著名な理論を組み合わせることで答えられると主張した。[ 52 ]

サバンナベースの理論

サバンナベース説によれば、人類は木の枝から降りてきて、二足直立歩行によってサバンナでの生活に適応した。この説は、初期人類が木から降りた後、開けたサバンナで二足歩行に適応せざるを得なかったことを示唆している。提唱されたメカニズムの一つはナックル歩行仮説であり、アウストラロピテクス・アナメンシスとアウストラロピテクス・アファレンシスの前肢に見られる形態学的特徴から、人類の祖先はサバンナで四足歩行を行っていたと仮定する。ナックル歩行は、パン属とゴリラ属の共形質として一度進化し、その後アウストラロピテクスで失われたという仮説よりも、パン属とゴリラ属で二度進化したという仮説の方がより簡潔である。[ 53 ]直行姿勢の進化は、サバンナでは非常に役立ったでしょう。なぜなら、背の高い草の上を見渡して捕食者を警戒したり、地上で狩りをして獲物に忍び寄ったりする能力を可能にしたからです。[ 54 ]また、P.E.ウィーラーの「ヒト科動物における二足歩行の進化と機能的体毛の喪失」では、サバンナにおける二足歩行の利点として、太陽にさらされる体表面積を減らし、体温調節に役立った可能性が示唆されています。[ 55 ]実際、エリザベス・ヴルバのターンオーバーパルス仮説は、地球温暖化と寒冷化による森林地帯の縮小を説明することで、サバンナを基盤とした理論を裏付けています。この縮小によって動物たちは開けた草原へと追いやられ、ヒト科動物は二足歩行を獲得する必要に迫られました。[ 56 ]

他の人たちは、人類はすでにサバンナで使用されていた二足歩行への適応を達成していたと主張しています。化石の証拠は、初期の二足歩行の人類が直立歩行していた当時も木登りに適応していたことを明らかにしています。 [ 57 ]二足歩行は樹上で進化し、後に痕跡形質としてサバンナに適用された可能性があります。人間とオランウータンはどちらも、細い枝に登るときに二足歩行の反応適応をする点で独特で、枝の直径に応じて股関節と膝関節が伸展します。これにより樹上での摂食範囲が広がり、樹上環境で進化した二足歩行の収斂進化に起因する可能性があります。[ 58 ]乾燥した草原環境で発見された人類学の化石から、森林地帯では人類学の化石が見つからなかったため、人類学者は、人類がそれらの環境でのみ生活し、眠り、直立歩行し、死亡したと信じるようになりました。しかし、化石化は稀な現象です。死んだ生物が化石化し、後に誰かが発見するには、まさに適切な条件が整っていなければなりません。そして、これもまた稀な現象です。森林で人類の化石が発見されなかったという事実は、最終的に、そこで人類が死んだことがなかったという結論には繋がりません。サバンナを基盤とする説の都合の良さが、この点を100年以上も見過ごさせてきたのです。[ 56 ]

発見された化石の中には、樹上生活への適応がまだ残っていたことを示すものもありました。例えば、有名なアウストラロピテクス・アファレンシスのルーシーは、エチオピアのハダルで発見されました。ルーシーが死亡した当時、ハダルは森林に覆われていたと考えられています。ルーシーは湾曲した指を持ち、木の枝を掴む能力は残っていましたが、二足歩行でした。アウストラロピテクス・アフリカヌスのほぼ完全な標本である「リトルフット」は、直立歩行に必要な足首の強さに加え、分岐した親指を持っています。「リトルフット」は類人猿のように足で物を掴むことができ、おそらく木の枝も掴んで二足歩行していました。これらの化石が発見された場所の土壌から発見された古代の花粉は、この地域がかつてははるかに湿潤で、濃い植生に覆われており、最近になって現在のような乾燥した砂漠になったことを示唆しています。[ 56 ]

移動効率仮説

別の説明としては、サバンナと散在する森林が混在していたため、原始人類は樹木の群れの間で陸上移動する機会が増え、これらの群れの間での長距離移動では四足歩行よりも二足歩行の方が効率が良かったというものである。[ 59 ] [ 60 ]チンパンジーの代謝率を酸素消費量で監視する実験では、四足歩行と二足歩行のエネルギーコストが非常に似ていることがわかり、初期の類人猿のような祖先におけるこの移行はそれほど困難でもエネルギーコストもかからなかったことを示唆している。[ 61 ]この移動効率の向上は、広範囲に分散した資源の採餌を助けるため選択された可能性が高い。

姿勢摂食仮説

姿勢摂食仮説は、最近、インディアナ大学のケビン・ハント教授によって支持された。[ 62 ]この仮説は、チンパンジーは食べるときだけ二足歩行であったと主張している。地上では、チンパンジーは小さな木にぶら下がっている果物に手を伸ばし、木の上では、頭上の枝をつかむために手を伸ばして二足歩行を使用した。これらの二足歩行動作は、食物を得るのに非常に便利であったため、通常の習慣に進化した可能性がある。また、ハントの仮説では、この動作は食物を収穫するのに非常に効果的かつ効率的であったため、チンパンジーの腕ぶら下がり動作と共進化したとされている。化石の解剖学的構造を分析すると、アウストラロピテクス・アファレンシスはチンパンジーの手と肩の特徴と非常によく似ており、腕をぶら下げていることがわかる。また、アウストラロピテクスの腰と後肢は二足歩行を非常に明確に示しているが、これらの化石は、ヒトと比較すると非常に非効率的な移動動作も示している。このためハントは、二足歩行は歩行姿勢というよりも陸上での摂食姿勢として進化したと主張している。[ 62 ]

バーミンガム大学が行った関連研究で、スザンナ・ソープ教授は、樹上生活を送る最も大型類人猿であるオランウータンを研究しました。オランウータンは、柔軟性が高すぎたり不安定だったりする枝を移動するために、支柱となる枝につかまっていました。観察された75%以上において、オランウータンは細い枝を移動する際に前肢を使って体を安定させていました。A. afarensisや現代人の祖先、そして他の類人猿が生息していた森林の分断化が進んだことが、減少する森林を移動するために二足歩行が増加した一因となった可能性があります。この研究結果は、A. afarensisの解剖学的構造に見られる矛盾、例えば「ぐらつく」ことを可能にした足首の関節や、長く柔軟性の高い前肢などにも光を当てる可能性があります。二足歩行が樹上での直立歩行から始まったとすれば、足首の柔軟性の向上と、枝を掴むための長い前肢の両方を説明できる可能性があります。[ 63 ] [ 64 ] [ 65 ] [ 66 ] [ 67 ] [ 68 ]

プロビジョニングモデル

二足歩行の起源に関する説の一つに、C・オーウェン・ラブジョイが提唱した「雄の食料調達」と呼ばれる行動モデルがある。[ 69 ]ラブジョイは、二足歩行の進化は一夫一婦制と関連していると理論づけている。類人猿に典型的な長い出産間隔と低い繁殖率に直面して、初期の人類はつがいを形成し、子育てに親がより多くの労力を費やすことを可能にし、親同士の絆を深めた。ラブジョイは、雄による食料の調達は子孫の生存率を向上させ、つがいの繁殖率を高めると提唱している。つまり、雄はつがいと子孫に食料を探しに行かせ、腕に食料を抱えて歩いて戻ってくるのである。このモデルは、サヘラントロプス・チャデンシス[ 70 ]やアルディピテクス・ラミドゥス[ 71 ]などの初期人類における雄犬歯の縮小(「雌化」)によって裏付けられており、アルディピテクス[ 72 ]やアウストラロピテクス[ 73 ] [ 74 ] [ 75 ]における体格差の小ささも相まって、初期人類における雄同士の敵対行動の減少を示唆している。[ 76 ]さらに、このモデルは、現代人の隠蔽排卵(乳房の恒久的な肥大、性的な腫脹の欠如)や精子競争の低さ(中程度の大きさの精巣、精子の中央片の容積の低さ)に関連する多くの特徴によって裏付けられており、近年の一夫多妻制の生殖システムへの適応を否定している。[ 76 ]

しかし、このモデルは議論の的となっており、初期の二足歩行の人類は一夫多妻制だったと主張する者もいる。ほとんどの一夫一婦制の霊長類では、オスとメスのサイズはほぼ同じである。つまり、性的二形性は最小限であり、他の研究では、アウストラロピテクス・アファレンシスのオスの体重はメスのほぼ2倍であったと示唆されている。しかし、ラブジョイのモデルでは、食料を確保するオスがカバーしなければならない範囲が広くなると(メスが自分で獲得できる資源をめぐってメスと競合するのを避けるため)、オスの体格が大きくなり、捕食リスクが制限されるのではないかと仮定している。[ 77 ]さらに、種が二足歩行になるにつれて、特殊な足によって幼児が都合よく母親にしがみつくのが妨げられ、母親の自由が妨げられ[ 78 ]、母親とその子孫は他者が収集した資源にさらに依存するようになった。テナガザルなどの現代の一夫一婦制霊長類も縄張り意識が強い傾向がありますが、化石証拠はアウストラロピテクス・アファレンシスが大規模な群れで生活していたことを示しています。テナガザルとヒト科動物はどちらも犬歯の性的二形性が低下している一方で、メスのテナガザルは犬歯を大きく(「雄化」)することで、縄張り防衛に積極的に参加できるようにしています。むしろ、ヒト科動物のオスの犬歯の縮小は、つがい意識を持ちながらも群れで生活する霊長類において、オス同士の攻撃性が低下していることと整合しています。

ヒト科モデルにおける初期の二足歩行

440 万年前のArdipithecus ramidusに関する最近の研究では、二足歩行を示唆している。そのため、二足歩行はヒト亜科で非常に初期に進化し、チンパンジーやゴリラがより特殊化した際に低下した可能性がある。Ardipithecus ramidusの足の構造に関する最近の他の研究では、この種がアフリカ類人猿の祖先と近縁であることが示唆されている。これは、完全な二足歩行のヒト科動物と四足類人猿の真のつながりに近い種を提供している可能性がある。[ 79 ]リチャード・ドーキンスの著書「祖先の物語」によると、チンパンジーとボノボはアウストラロピテクス・グラキレ型の種の子孫であり、ゴリラはパラントロプスの子孫である。これらの類人猿はかつて二足歩行であったが、おそらく最終的にヒト科動物に進化したアウストラロピテクスによって樹上性の生息地に追いやられた際にこの能力を失った可能性がある。アルディピテクス・ラミドゥスのような初期人類は、樹上性の二足歩行を有していたと考えられており、後にチンパンジーやゴリラの指関節歩行[ 80 ] 、そして現代人の効率的な歩行と走行へと独立して進化した(図参照)。ネアンデルタール人の絶滅の原因の一つは、効率の悪い走行だった という説もある。

警告表示(警告マーク)モデル

メルボルン大学のジョセフ・ジョーダンニアは最近(2011年)二足歩行が、警告行動、すなわち大げさな視覚および聴覚信号による潜在的な捕食者や競争相手への警告表示および威嚇に基づいて、初期人類の一般的な防衛戦略の中心的要素の1つであったと示唆した。このモデルによると、人類は常にできるだけ目立つように、そして大きな声で存在しようとしていた。この目的を達成するために、直立二足歩行、より長い脚、頭頂部の長くきつく巻いた毛、ボディペインティング、威嚇的な同期した体の動き、大きな声、外部の対象に対する非常に大きなリズミカルな歌/足踏み/ドラミングなど、いくつかの形態学的および行動的発達が採用された。[ 81 ]遅い移動と強い体臭(どちらも人類と人間の特徴)は、警告行動をとる種が潜在的な捕食者に対して自分たちが利益にならないことをアピールするためによく用いる他の特徴である。

その他の行動モデル

ヒト科の二足歩行の進化の重要な要因として、特定の行動変化を主張する様々な説がある。例えば、ウェスコット(1967)や後にジャブロンスキー&チャップリン(1993)は、二足歩行による威嚇行動が、一部の類人猿が二足歩行をより頻繁に行うようになった過渡的な行動であった可能性を示唆している。また、ダート(1925)などによると、捕食者に対する警戒心を高める必要性が最初の動機となった可能性があるという説もある。ドーキンス(2004)は、二足歩行は一種の流行として始まり、それが性淘汰によってエスカレートした可能性があると主張している。さらに、男性の陰茎の露出が最初の動機であった可能性や、直立姿勢をとる女性の性的シグナルの増加が最初の動機であった可能性さえ示唆されている(例えば、タナー(1981:165))。[ 54 ]

体温調節モデル

二足歩行の起源を説明する体温調節モデルは、これまでに提唱された理論の中で最も単純なものの 1 つですが、実行可能な説明です。進化生物学の教授であるピーター ウィーラー博士は、二足歩行によって体表面積が地面からより高くなるため、熱の獲得が減り、熱の放散が促進されるという説を提唱しています。[ 82 ] [ 83 ] [ 84 ]ヒト科の動物が地面から高い位置にいると、より好ましい風速と気温を得られるようになります。暑い季節には、風の流れが強くなるほど熱の放散量が増え、生物はより快適になります。また、ウィーラーは、垂直姿勢をとることで太陽光への直接的な露出が最小限に抑えられるのに対し、四足歩行では体のより多くの部分が直接的な露出にさらされると説明しています。アルディピテクスの分析と解釈により、この仮説は、初期段階のヒト科の二足歩行が森林と林地に環境に前適応した後に、自然淘汰の圧力によって二足歩行がさらに改良されたと考えるように修正する必要があることが明らかになっています。これにより、高温環境が仮説的に二足歩行の最初の刺激となるのではなく、より高温環境の生態学的ニッチをより効率的に活用することが可能になった。そして、高温で開放的な生息地における二足歩行の利点からのフィードバック機構が、森林への前適応を恒久的な状態として定着させるのである。[ 85 ]

持ち運びモデル

チャールズ・ダーウィンは、「人間は、自らの意志に従う行為に非常に適応した手なしには、世界における現在の支配的な地位を獲得することはできなかっただろう」と記している。ダーウィン(1871:52)と二足歩行の起源に関する多くのモデルは、この考え方に基づいている。ゴードン・ヒューズ(1961)は、「かなりの距離」(Hewes 1961:689)の肉の運搬が鍵となったと示唆した。アイザック(1978)とシンクレア他(1986)はこの考えに修正を加えており、ラブジョイ(1981)も上述の「供給モデル」で同様の修正を行っている。ナンシー・タナー(1981)のような研究者は、乳児の運搬が鍵となったと示唆している。また、石器や武器が変化の原動力となったと示唆する研究者もいる。[ 86 ]この石器説は非常にありそうにありません。古代人が狩りをしていたことは知られていましたが、道具の発見は二足歩行の起源から数千年後であり、年代的に進化の原動力となることは不可能だからです。(木製の道具や槍は化石になりにくいため、それらの潜在的な用途について判断を下すのは困難です。)

ウェーディングモデル

大型霊長類、特に類人猿は陸上では主に四足歩行で移動するが、腰の深さの水中では二足歩行に切り替える傾向があるという観察から、人間の二足歩行の起源は水辺の環境に影響を受けた可能性があるという考えが生まれた。「水かき仮説」[ 87 ]と呼ばれるこの考えは、オックスフォード大学の海洋生物学者アリスター・ハーディによって最初に提唱された。ハーディは次のように述べている。「人間はまず水中で直立することを学び、その後バランス感覚が向上するにつれて、水面に上がった際に岸に立つ能力が向上し、さらには走る能力も向上したと考えられる。」[ 88 ]その後、エレイン・モーガンによって水棲類人猿仮説の一部として提唱され、二足歩行は、呼吸の自発的な制御、無毛、皮下脂肪など、霊長類に特有の他の特徴群の中でも特に人間に特徴的なものとして挙げられた。[ 89 ]当初提唱された「水棲類人猿仮説」は、人類学界では受け入れられておらず、真剣な理論とはみなされていない。[ 90 ]しかし、他の研究者たちは、(「水棲類人猿」に関連する)他の要因に言及することなく、人間の二足歩行の起源における要因として歩行を推進しようとした。2000年以降、カーステン・ニーミッツは歩行仮説の変種に関する一連の論文と著書[ 91 ]を出版しており、彼はこれを「両生類ジェネラリスト理論」(ドイツ語:Amphibische Generalistentheorie)と呼んでいる。

他に提唱されている説としては、水中歩行や水生食料源(ヒトの脳の進化に必須の栄養素[ 92 ]や重要な代替食料[ 93 ]を供給)の利用が、ヒトの祖先に進化圧力をかけ、後に二足歩行を可能にする適応を促した可能性が挙げられます。また、初期のヒト科動物において、安定した水生食料源が水への依存を発達させ、海や河川沿いへの拡散を促進したと考えられています。[ 94 ]

音声学習モデル

アルバート・ロカの論文[ 95 ]は、ヒトの系統における音声学習の獲得の結果として二足歩行が採用され、それが脳の発達期間の延長につながり、出生時の晩成性の増加につながり、より効率的な二足歩行の雌の子孫が積極的に選択され、その結果、子宮外での脳の増大と、最終的には言語の発達が可能になったと示唆している。この研究は、音声学習を行うすべての種が特異な運動適応を示すという事実を強調している。

結果

先史時代の化石記録によると、初期人類はまず二足歩行を獲得し、その後脳の大型化が進んだ。[ 96 ]特にこの二つの変化の結果、狭い骨盤が二足歩行に有利になったのに対し、頭部が大きくなり狭い産道を通過するようになったため、出産は苦痛を伴い難産となった。この現象は一般に産科的ジレンマとして知られている。

ヒト以外の霊長類は習慣的に単独で出産するが、現代人にはそうではない。文化によって出産方法が異なる場合でも、単独出産は稀であり、積極的に避けられているようだ。これは、股関節の狭小化と骨盤角度の変化により、頭部と産道の大きさの比率に差異が生じているためである。その結果、ヒト属全般にとって出産は困難を極め、ましてや一人で行うことはなおさら困難である。[ 97 ]

生理

二足歩行は様々な方法で行われ、多くの機械的および神経学的適応を必要とします。以下にそのいくつかを説明します。

バイオメカニクス

立っている

エネルギー効率の高い二足歩行には、常にバランスを調整する必要があり、当然ながら過剰な修正は避けなければなりません。高齢者の場合、制御システムの有効性がわずかに低下したとしても、単純な直立姿勢を維持することの難しさは、転倒リスクの大幅な増加によって顕著になります。

肩の安定性

二足歩行の進化に伴い、肩の安定性は低下する。肩の可動性は増加する。なぜなら、安定した肩の必要性は樹上性生息地にのみ存在するからである。肩の可動性は、ヒトの二足歩行に見られる懸垂運動を支える。前肢は体重を支える必要がなくなり、肩は二足歩行の進化の証拠となる。[ 98 ]

ウォーキング

パンダやゴリラなどの二足歩行が可能な非ヒト類人猿とは異なり、ヒト科動物は股関節と膝関節の両方を動かす屈曲股関節屈曲膝(BHBK)歩行を必要とせずに二足歩行を行う能力を持っています。このヒトの歩行能力は、ヒト以外の類人猿には見られない脊柱の湾曲によって可能になっています。 [ 99 ]むしろ、歩行は「倒立振り子」運動として特徴付けられ、重心が一歩ごとに硬い脚を跳ね上げます。[ 100 ]フォースプレートは全身の運動エネルギーと位置エネルギーを定量化するために使用でき、歩行は両者の交換を示す位相差関係を示します。[ 100 ]このモデルは脚の数に関係なくすべての歩行生物に適用できるため、全身の運動学という点では二足歩行と変わりません。[ 101 ]

人間の歩行はいくつかの独立したプロセスから構成されています。[ 100 ]

- 硬いスタンス脚を跳び越える

- スイングレッグの受動的な弾道運動

- つま先を離す前に足首から短い「押し出し」を行い、スイング脚を推進する

- 背骨の軸を中心に腰を回転させ、歩幅を広げる

- 立位時のバランスを改善するために、水平軸を中心に腰を回転させる

ランニング

初期人類は、二足歩行、特に走行に適応するために、頭蓋骨以降の変化を遂げました。これらの変化の一つは、前肢とその効果に比例して後肢が長くなったことです。前述のように、後肢が長くなると、直射日光にさらされる表面積が減り、同時に冷却風が通るスペースが増えるため、体温調節に役立ちます。さらに、四肢が長くなると、筋肉全体の負担が軽減されるため、エネルギー効率が向上します。エネルギー効率が向上すると、特に長距離走において持久力が向上します。 [ 102 ]

走行はバネ質点運動によって特徴付けられる。[ 100 ]運動エネルギーと位置エネルギーは同位相であり、エネルギーは足の接地時にバネ状の肢に蓄積され、放出される。[ 100 ]これはそれぞれ足の足底アーチと脚のアキレス腱によって達成される。[ 102 ]全身の運動学も、より多くの肢を持つ動物に似ている。[ 101 ]

筋肉

二足歩行には、特に大腿部の強い脚の筋肉が必要です。家畜の鶏の脚は筋肉質ですが、翼は小さく骨ばっています。同様に、人間でも大腿四頭筋とハムストリングスは二足歩行に非常に重要であり、それぞれが腕の発達した上腕二頭筋よりもはるかに大きくなっています。脚の筋肉に加えて、人間の大臀筋が大きくなっていることも重要な適応です。大臀筋は体幹を支え、安定性を高め、走行時の関節への負担を軽減します。[ 102 ]

呼吸

四足動物は移動中、二足歩行の人間よりも呼吸が制限されている。[ 103 ]「四足動物は通常、速歩と疾走の両方において、運動サイクルと呼吸サイクルを1:1(呼吸あたりの歩幅)の一定比率で同期させる。人間の走者は四足動物とは異なり、走行中にいくつかの位相同期パターン(4:1、3:1、2:1、1:1、5:2、3:2)を採用するが、2:1の同期比率が好まれるようだ。二足歩行の進化によって人間の呼吸に対する機械的制約が軽減され、呼吸パターンの柔軟性が向上したとはいえ、持続的な走行における呼吸と体の動きの同期の必要性はなくなったようには見えない。」[ 104 ]

二足歩行による呼吸は、二足動物の呼吸制御の向上を意味し、これは脳の発達と関連している可能性がある。現代の脳は、呼吸と摂食によって得られるエネルギー入力の約20%しか利用していないのに対し、チンパンジーのような種は、同じ運動量でも人間の2倍のエネルギーを消費する。この余剰エネルギーは脳の発達につながり、言語コミュニケーションの発達にもつながる。これは、呼吸制御によって呼吸に関連する筋肉を操作して音を出すことができるようになるためである。つまり、より効率的な呼吸につながる二足歩行の始まりは、言語の起源と関係している可能性がある。[ 103 ]

二足歩行ロボット

20世紀のほぼ全期間にわたり、二足歩行ロボットの構築は非常に困難で、ロボットの移動には車輪、踏面、あるいは複数の脚しか必要としませんでした。近年の安価でコンパクトなコンピュータ処理能力の発達により、二足歩行ロボットの実現可能性が高まりました。注目すべき二足歩行ロボットとしては、 ASIMO、HUBO、MABEL、QRIOなどが挙げられます。最近では、完全に受動的な無動力二足歩行ロボットの開発に成功したことにより、[ 105 ] 、そのような機械の開発に携わる人々は、電力消費を最小限に抑えるために受動的な機構に頼ることが多い人間や動物の移動研究から得られた原理を活用し始めています。

参照

注記

参考文献

- ^ Stewart, D. (2006年8月1日). 「他に類を見ない鳥」 . National Wildlife . National Wildlife Federation . 2012年2月9日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2014年5月30日閲覧。

- ^ Davies, SJJF (2003). 「鳥類 I シジュウカラ科と走鳥類からツメバメ類まで」. ハッチンズ, マイケル (編). Grzimek's Animal Life Encyclopedia第8巻 (第2版). ミシガン州ファーミントンヒルズ: Gale Group. pp. 99– 101. ISBN 978-0-7876-5784-0。

- ^ペニー、M. (2002). 『カンガルーの秘密の世界』オースティン、テキサス州: レインツリー・ステック・ヴォーン社、p. 22. ISBN 978-0-7398-4986-6。

- ^ Heglund, NC; Cavagna, GA; Taylor, CR (1982). 「陸上移動のエネルギー論と力学. III. 鳥類と哺乳類における速度と体サイズの関数としての質量中心のエネルギー変化」. Journal of Experimental Biology . 97 (1): 41– 56. Bibcode : 1982JExpB..97...41H . doi : 10.1242/jeb.97.1.41 . PMID 7086349 .

- ^ a b c Clemente, Christofer J.; Wu, Nicholas C. (2018). 「体と尾によるピッチ制御がオーストラリアのアガマ科トカゲの二足歩行を促進する」. Journal of the Royal Society Interface . 15 (146) 20180276. doi : 10.1098/rsif.2018.0276 . ISSN 1742-5689 . PMC 6170770. PMID 30257922 .

- ^ Garland, T. Jr. (1983). 「陸生哺乳類における最大走行速度と体重の関係」(PDF) . Journal of Zoology, London . 199 (2): 157– 170. doi : 10.1111/j.1469-7998.1983.tb02087.x . 2018年8月31日時点のオリジナル(PDF)からアーカイブ。 2010年4月11日閲覧。

- ^ Sharp, NCC (1997). 「チーター(Acinonyx jubatus)の走行速度の計測」 . Journal of Zoology . 241 (3): 493– 494. doi : 10.1111/j.1469-7998.1997.tb04840.x .

- ^ Bramble, Dennis M.; Lieberman, Daniel E. (2004-11-18). 「持久走とホモの進化」(PDF) . Nature . 432 (7015): 345– 352. Bibcode : 2004Natur.432..345B . doi : 10.1038 / nature03052 . ISSN 1476-4687 . PMID 15549097. S2CID 2470602 .

- ^ Djawdan, M (1993). 「二足歩行および四足歩行の異形類げっ歯類の歩行能力」.機能生態学. 7 (2): 195– 202. Bibcode : 1993FuEco...7..195D . doi : 10.2307/2389887 . JSTOR 2389887 .

- ^ Djawdan, M.; Garland, T. Jr. (1988). 「二足歩行および四足歩行げっ歯類の最大走行速度」(PDF) . Journal of Mammalogy . 69 (4): 765– 772. doi : 10.2307/1381631 . JSTOR 1381631. 2010年6月16日時点のオリジナルよりアーカイブ(PDF) .

- ^ Humphrey, N.; Skoyles, JR; Keynes, R. (2005). 「人間の手歩行者:立ち上がらなかった5人の兄弟」(PDF) . ロンドン・スクール・オブ・エコノミクス自然社会科学哲学センター. 2008年9月10日時点のオリジナルよりアーカイブ(PDF) 。

- ^ 「直立したトカゲが恐竜を立たせる」 cnn.com 2000年11月3日. 2007年10月31日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2007年10月17日閲覧。

- ^ Berman, David S.; et al. (2000). 「ペルム紀前期の二足爬虫類」. Science . 290 (5493): 969– 972. Bibcode : 2000Sci...290..969B . doi : 10.1126/science.290.5493.969 . PMID 11062126 .

- ^ JR ハッチンソン (2006)。「主竜の移動の進化」(PDF)。コンテス・レンダス・パレボル。5 ( 3–4 ): 519–530。Bibcode : 2006CRPal...5..519H。土井:10.1016/j.crpv.2005.09.002。

- ^ペンシルベニア州立大学 (2005年3月1日). 「地球温暖化が大気中の硫化水素とペルム紀の絶滅を引き起こした」 . ScienceDaily . 2011年6月5日時点のオリジナルよりアーカイブ。

- ^ 「地球がほぼ死にかけた日 – 番組概要」。Science & Nature > TV & Radio Follow-up。BBC。2012年9月1日時点のオリジナルよりアーカイブ。

- ^ヘイワード、T. (1997). 『最初の恐竜』.恐竜カード. Orbis Publishing Ltd. D36040612.

- ^ Sereno, Paul C.; Catherine A. Forster; Raymond R. Rogers; Alfredo M. Monetta (1993年1月). 「アルゼンチン産原始恐竜の骨格と恐竜類の初期進化」. Nature . 361 (6407): 64– 66. Bibcode : 1993Natur.361...64S . doi : 10.1038/361064a0 . S2CID 4270484 .

- ^ハンドワーク、ブライアン (2006年1月26日). 「恐竜時代の化石が二足ワニの近縁種を明らかに」ナショナルジオグラフィック. 2007年10月31日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2007年10月29日閲覧。

- ^ Burk, Angela; Michael Westerman; Mark Springer (1988年9月). 「マスキーラットカンガルーの系統学的位置とカンガルー(マクロポディダエ科:ディプロトドン亜科)における二足歩行の進化」 . Systematic Biology . 47 (3): 457– 474. doi : 10.1080/106351598260824 . PMID 12066687 .

- ^ Prideaux, Gavin J.; Warburton, Natalie M. (2008). 「オーストラリア中南部ヌラーボー平原から発見された更新世のキノボリカンガルー(Diprotodontia: Macropodidae)の新種」 . Journal of Vertebrate Paleontology . 28 (2): 463– 478. doi : 10.1671/0272-4634(2008)28[463:ANPTDM]2.0.CO;2 . S2CID 84129882 . 2011年10月19日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2011年10月18日閲覧。

- ^ 「二足歩行のキツネは自然を征服している、と野生動物専門家は語る」 BBCニュース2023年1月5日. 2023年1月6日閲覧。

- ^ Aerts, Peter; Evie E. Vereeckea; Kristiaan D'Aoûta (2006). 「シロテテナガザル(Hylobates lar)の歩行運動の多様性:二足歩行、三足歩行、四足歩行の時空間分析」 . Journal of Human Evolution . 50 (5): 552– 567. Bibcode : 2006JHumE..50..552V . doi : 10.1016/j.jhevol.2005.12.011 . PMID 16516949 .

- ^ Rose, MD (1976). 「オリーブヒヒ(Papio anubis)の二足歩行行動と、人間の二足歩行の進化の理解への関連性」 . American Journal of Physical Anthropology . 44 (2): 247– 261. doi : 10.1002/ajpa.1330440207 . PMID 816205. 2013年1月5日時点のオリジナルよりアーカイブ。

- ^ 「コケレルのシファカ」デューク大学キツネザルセンター。2013年9月23日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2009年6月15日閲覧。

- ^ 「霊長類ファクトシート:ゲラダヒヒ(Theropithecus gelada)の分類、形態、生態」。2012年5月9日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2012年7月23日閲覧。

- ^近藤史郎 (1985).霊長類の形態生理学、運動機能解析、そしてヒトの二足歩行. 東京: 東京大学出版会. ISBN 978-4-13-066093-8。

- ^ a b Daver G, Guy F, Mackaye HT, Likius A, Boisserie J, Moussa A, Pallas L, Vignaud P, Clarisse ND (2022-08-24). 「チャドにおける後期中新世ホミニンの二足歩行の頭蓋後部の証拠」(PDF) . Nature . 609 (7925): 94– 100. Bibcode : 2022Natur.609...94D . doi : 10.1038/s41586-022-04901-z . ISSN 0028-0836 . PMID 36002567. S2CID 234630242. 2022-08-25時点のオリジナルからのアーカイブ(PDF) .

- ^ 「人間であることの意味とは? ― 直立歩行」スミソニアン協会2016年8月14日. 2016年8月18日時点のオリジナルよりアーカイブ。2016年8月14日閲覧。

- ^ Videan, Elaine N.; McGrew, WC (2002-05-09). 「チンパンジー(Pan troglodytes)とボノボ(Pan paniscus)の二足歩行:二足歩行の進化に関する仮説の検証」 . American Journal of Physical Anthropology . 118 (2): 184– 190. doi : 10.1002/ajpa.10058 . PMID 12012370. 2013年1月5日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2013年4月30日閲覧。

- ^バウアー、ハロルド (1976). 「東アフリカ、ゴンベ国立公園におけるチンパンジーの二足歩行」.霊長類. 18 (4): 913– 921. doi : 10.1007/BF02382940 . S2CID 41892278 .

- ^ Waldman, Dan (2004年7月21日). 「サルは二足歩行で人間を模倣する」 NBCニュース. 2007年10月29日閲覧。

- ^ Crompton, RH; Thorpe, SKS (2007-11-16). 「柔軟な枝の上を移動するための適応としての人間の二足歩行の起源」に関するコメントへの回答".サイエンス. 318 (5853): 1066.書誌コード: 2007Sci...318.1066C . doi : 10.1126/science.11 46580. ISSN 0036-8075 .

- ^ 「結局、背が高く歩く」。リサーチ・インテリジェンス。リバプール大学。2012年12月15日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2013年4月30日閲覧。

- ^ Naish, Darren (2008年4月28日). 「二足歩行のオランウータン、恐竜の歩き方、そして新しい姿のイクチオステガ:機能解剖学の刺激的な時代 パート1」 . Tetrapod Zoology . 2012年5月8日時点のオリジナルよりアーカイブ。

- ^ Sharma, Jayanth (2007年3月8日). 「写真の裏側 – オオトカゲの闘い」 . Wildlife Times. 2007年10月30日時点のオリジナル(php)からアーカイブ。 2007年10月29日閲覧。

- ^ Alexander, R. McN. (2004-05-01). 「二足動物とヒトの相違点」 . Journal of Anatomy . 204 (5). Ingentaconnect.com: 321– 330. doi : 10.1111/j.0021-8782.2004.00289.x . PMC 1571302. PMID 15198697 .

- ^ Huffard CL, Boneka F , Full RJ (2005). 「変装したタコによる水中二足歩行」. Science . 307 (5717): 1927. doi : 10.1126/science.11 09616. PMID 15790846. S2CID 21030132 .

- ^ Lovejoy, CO (1988). 「人間の歩行の進化」. Scientific American . 259 (5): 82– 89. Bibcode : 1988SciAm.259e.118L . doi : 10.1038/scientificamerican1188-118 . PMID 3212438 .

- ^ McHenry, HM (2009). 「人類の進化」 . Michael Ruse, Joseph Travis (編). 『進化:最初の40億年』 . Cambridge, MA: The Belknap Press of Harvard University Press. p. 263 . ISBN 978-0-674-03175-3。

- ^ Wayman, Erin (2012年8月6日). 「Becoming Human: The Evolution of Walking Upright」 . Smithsonian.com . 2014年10月3日時点のオリジナルよりアーカイブ。

- ^スティーブ・コナー (2007年12月13日). 「妊婦の背骨は彼女の柔軟な味方」 .インディペンデント. 2007年12月15日時点のオリジナルよりアーカイブ。Whitcome KK、Shapiro LJ、Lieberman DE(2007年12月)を引用。 「胎児負荷と二足歩行ホミニンの腰椎前弯の進化」 Nature 450 ( 7172): 1075– 1078. Bibcode : 2007Natur.450.1075W . doi : 10.1038/nature06342 . PMID 18075592 . S2CID 10158 .

- ^ Amitabh Avasthi (2007年12月12日). 「妊婦が転倒しない理由」ナショナルジオグラフィックニュース. 2008年9月11日時点のオリジナルよりアーカイブ。この記事には、二足歩行と非二足歩行の妊娠負荷の違いを説明するわかりやすい写真が掲載されています。

- ^シルベスター, アダム D. (2006). 「歩行運動の連結とホミニンの二足歩行の起源」.理論生物学ジャーナル. 242 (3): 581– 590. Bibcode : 2006JThBi.242..581S . doi : 10.1016/j.jtbi.2006.04.016 . PMID 16782133 .

- ^木村 佑 (2019). 「ヒトはいかにして直立二足歩行を獲得したか?」人類学科学. 127 (1): 1– 12. doi : 10.1537/ase.190219 . S2CID 132162687 .

- ^ Thorpe, SKS; Holder, RL; Crompton, RH (2007). 「柔軟な枝の上を移動するための適応としてのヒトの二足歩行の起源」. Science . 316 (5829): 1328– 1331. Bibcode : 2007Sci...316.1328T . doi : 10.1126 / science.11 40799. ISSN 0036-8075 . JSTOR 20036393. PMID 17540902. S2CID 85992565 .

- ^ Niemitz, Carsten (2010). 「直立姿勢と歩行の進化―レビューと新たな統合」 .自然科学. 97 (3): 241– 263. Bibcode : 2010NW.....97..241N . doi : 10.1007 / s00114-009-0637-3 . PMC 2819487. PMID 20127307 .

- ^ a bシグモン、ベッキー (1971). 「ヒトの二足歩行行動と直立姿勢の出現」.アメリカ身体人類学ジャーナル. 34 (1): 55– 60. doi : 10.1002/ajpa.1330340105 . PMID 4993117 .

- ^ Ko, Kwang Hyun (2015). 「二足歩行の起源」.ブラジル生物学技術アーカイブ. 58 (6): 929– 934. arXiv : 1508.02739 . Bibcode : 2015arXiv150802739K . doi : 10.1590/S1516-89132015060399 . S2CID 761213 .

- ^ Napier, JR (1964).ヒト科動物における二足歩行の進化. Archives de Biologie (リエージュ).

- ^ Day, MH (1986).二足歩行:圧力、起源、そしてモード. 人類進化の主要トピックス. ケンブリッジ: ケンブリッジ大学出版局.

- ^ Kwang Hyun, Ko (2015). 「二足歩行の起源」.ブラジル生物学技術アーカイブ. 58 (6): 929– 934. arXiv : 1508.02739 . Bibcode : 2015arXiv150802739K . doi : 10.1590/S1516-89132015060399 . S2CID 761213 .

- ^ Richmond, BG; Strait, DS (2000) . 「ヒトがナックル歩行の祖先から進化した証拠」. Nature . 404 (6776): 382– 385. Bibcode : 2000Natur.404..382R . doi : 10.1038/35006045 . PMID 10746723. S2CID 4303978 .

- ^ a b Dean, F. 2000. 霊長類の多様性. WW Norton & Company, Inc: ニューヨーク. 印刷.

- ^ Wheeler, PE (1984). 「ヒト科動物における二足歩行の進化と機能的体毛の喪失」. Journal of Human Evolution . 13 (1): 91– 98. Bibcode : 1984JHumE..13...91W . doi : 10.1016/s0047-2484(84)80079-2 .

- ^ a b cシュリーブ、ジェームズ(1996年7月)「サバンナの夕焼け」ディスカバー誌。 2017年9月28日時点のオリジナルよりアーカイブ。

- ^ Green, Alemseged, David, Zeresenay (2012). 「アウストラロピテクス・アファレンシスの肩甲骨の発生、機能、そして人類進化における木登りの役割」. Science . 338 (6106): 514– 517. Bibcode : 2012Sci...338..514G . doi : 10.1126/science.1227123 . PMID 23112331. S2CID 206543814 .

{{cite journal}}: CS1 maint: 複数の名前: 著者リスト (リンク) - ^ Thorpe, SK; Holder, RL; Crompton, RH (2007). 「柔軟な枝の上を移動するための適応としてのヒトの二足歩行の起源」. Science . 316 (5829): 1328–31 . Bibcode : 2007Sci...316.1328T . doi : 10.1126 / science.11 40799. PMID 17540902. S2CID 85992565 .

- ^ Isbell LA, Young TP (1996). 「ヒト科動物における二足歩行の進化とチンパンジーの集団規模の縮小:資源の利用可能性の低下に対する代替的な対応」. Journal of Human Evolution . 30 (5): 389– 397. Bibcode : 1996JHumE..30..389I . doi : 10.1006/jhev.1996.0034 .

- ^ルーウィン、ロジャー、スウィッシャー、カール・セルソ、カーティス、ガーニス・H. (2000). 『ジャワ原人:2人の地質学者による劇的な発見が現代人への進化の道筋に関する理解をどのように変えたか』ニューヨーク:スクリブナー. ISBN 978-0-684-80000-4。

- ^ Pontzer, H.; Raichlen, DA; Rodman, PS (2014). 「チンパンジーの二足歩行と四足歩行」. Journal of Human Evolution . 66 : 64– 82. Bibcode : 2014JHumE..66...64P . doi : 10.1016/j.jhevol.2013.10.002 . PMID 24315239 .

- ^ a bハント、ケビン(1996年2月)「姿勢摂食仮説:二足歩行の進化に関する生態学的モデル」南アフリカ科学ジャーナル92:77-90。 2017年3月5日時点のオリジナルよりアーカイブ。

- ^ギボンズ、アン(2007年5月31日)「オランウータンのように歩く:類人猿の木々の間を歩く行動は、人間の二足歩行の進化に光を当てるかもしれない」サイエンス誌。

- ^ Minkel, JR (2007年5月31日). 「オランウータンは初めて木の上を歩いた可能性を示している」 . Scientific American .

- ^カプラン、マット(2007年5月31日)「直立歩行するオランウータンが歩行への道筋を示す」ネイチャーマガジン。

- ^ Hooper, Rowan (2007年5月31日). 「私たちの直立歩行は木々の中で始まった」 . New Scientist Magazine .

- ^ Thorpe, Susannah (2007). 「Walking the walk: evolution of human bipedalism」(PDF) .バーミンガム大学. 2022年10月9日時点のオリジナルよりアーカイブ(PDF) .

- ^スタンフォード、クレイグ・B. (2006年2月). 「野生チンパンジーの樹上性二足歩行:ヒト科動物の姿勢と歩行運動の進化への示唆」 .アメリカ身体人類学ジャーナル. 129 (2): 225– 231. doi : 10.1002/ajpa.20284 . ISSN 0002-9483 . PMID 16288480 .

- ^ T. ダグラス・プライス、ゲイリー・M・ファインマン (2003). 『過去のイメージ』第5版. ボストン、マサチューセッツ州: マグロウヒル. p. 68. ISBN 978-0-07-340520-9。

- ^ Brunet M, Guy F, Pilbeam D, Mackaye HT, Likius A, et al. (2002年7月11日). 「中央アフリカ、チャドの上部中新世から発見された新種のヒト科動物」 ( PDF) . Nature . 418 (6894): 145– 151. Bibcode : 2002Natur.418..145B . doi : 10.1038/nature00879 . PMID 12110880. S2CID 1316969 .

- ^諏訪 G、河野 RT、シンプソン SW、アスファウ B、ラブジョイ CO、ホワイト TD (2009 年 10 月 2 日)。 「 Ardipithecus ramidus歯列の古生物学的意義」(PDF)。科学。326 (5949): 94–99。Bibcode : 2009Sci...326...94S。土井:10.1126/science.1175824。PMID 19810195。S2CID 3744438。2022 年 10 月 9 日にオリジナルからアーカイブ(PDF)されました。

- ^ White TD, et al. (2009). 「Ardipithecus ramidusと初期人類の古生物学」. Science . 326 ( 5949): 75– 86. Bibcode : 2009Sci...326...75W . doi : 10.1126/science.11 75802. PMID 19810190. S2CID 20189444 .

- ^ Reno PL, et al. (2010). 「拡大後頭蓋骨標本により、アウストラロピテクス・アファレンシスの二形性は現代人と類似していたことが確認された」 . Philos Trans R Soc Lond B Biol Sci . 365 ( 1556): 3355– 3363. doi : 10.1098/rstb.2010.0086 . PMC 2981962. PMID 20855309 .

- ^ Harmon E (2009). 「アウストラロピテクス・アフリカヌスの大腿骨近位部における大きさと形状の変異」J Hum Evol . 56 (6): 551– 559. Bibcode : 2009JHumE..56..551H . doi : 10.1016/j.jhevol.2009.01.002 . PMID 19446306 .

- ^ Reno PL, Lovejoy CO (2015). 「ルーシーからカダヌームウまで:アウストラロピテクス・アファレンシスの集合体におけるバランスのとれた分析は、中程度の骨格二型性のみを確認」 . PeerJ . 3. e925. doi : 10.7717/peerj.925 . PMC 4419524. PMID 25945314 .

- ^ a b Lovejoy CO (2009). 「アルディピテクス・ラミドゥスに照らした人類の起源の再検証」(PDF) . Science . 326 (5949): 74e1–8. Bibcode : 2009Sci...326...74L . doi : 10.1126/ science.11 75834. PMID 19810200. S2CID 42790876 .

- ^ Lovejoy CO (1981). 「人間の起源」. Science . 211 (4480): 341– 350. Bibcode : 1981Sci...211..341L . doi : 10.1126/science.211.4480.341 . PMID 17748254 .

- ^キース・オートリー、ダッチャー・ケルトナー、ジェニファー・M・ジェンキンス (2006). 『感情を理解する』(第2版)p. 235.

- ^ Prang, Thomas Cody (2019-04-30). 「アルディピテクス・ラミドゥスのアフリカ類人猿のような足と二足歩行の起源への示唆」 . eLife . 8 e44433. doi : 10.7554/eLife.44433 . ISSN 2050-084X . PMC 6491036. PMID 31038121 .

- ^ Kivell TL, Schmitt D (2009年8月). 「アフリカ類人猿におけるナックル歩行の独立進化は、ヒトがナックル歩行を行う祖先から進化したのではないことを示している」 . Proc. Natl. Acad. Sci. USA . 106 (34 ) : 14241–6 . Bibcode : 2009PNAS..10614241K . doi : 10.1073/pnas.0901280106 . PMC 2732797. PMID 19667206 .

- ^ジョセフ・ジョーダニア『なぜ人は歌うのか?人類進化における音楽』 Logos、2011年

- ^ Wheeler, PE (1984). 「ヒト科動物における二足歩行の進化と機能的体毛の消失」. J. Hum. Evol . 13 (1): 91– 98. Bibcode : 1984JHumE..13...91W . doi : 10.1016/s0047-2484(84)80079-2 .

- ^ Wheeler, PE (1990). 「体温調節選択圧がヒト科動物の進化に及ぼす影響」. Behav. Brain Sci . 13 (2): 366. doi : 10.1017/s0140525x00079218 . S2CID 147314740 .

- ^ Wheeler, PE (1991). 「二足歩行が初期人類のエネルギーと水収支に及ぼした影響」. J. Hum. Evol . 21 (2): 117– 136. Bibcode : 1991JHumE..21..117W . doi : 10.1016/0047-2484(91)90003-e .

- ^ David-Barrett, T.; Dunbar, R. (2016). 「人類進化における二足歩行と脱毛の再考:高度と活動スケジュールの影響」 . J. Hum. Evol . 94 : 72– 82. Bibcode : 2016JHumE..94...72D . doi : 10.1016 / j.jhevol.2016.02.006 . PMC 4874949. PMID 27178459 .

- ^ Tanner, Nancy Makepeace (1981). On Becoming Human . Cambridge: Cambridge University Press. 2013年5月22日時点のオリジナルよりアーカイブ。

- ^ Kuliukas, A. (2013). 「人間の二足歩行の起源に関する仮説の探究」『人類の進化』28 ( 3–4 ): 213– 236.

- ^ハーディ、アリスター・C. (1960). 「過去の人類はもっと水生だったのか?」(PDF) .ニュー・サイエンティスト. 7 (174): 642– 645. 2009年3月26日時点のオリジナル(PDF)からアーカイブ。

- ^モーガン、エレイン(1997). 『水棲類人猿仮説』 スーベニア・プレス. ISBN 978-0-285-63518-0。

- ^マイヤー、R. (2003). 『人類先史学完全ガイド』アルファブックス. pp. 57–59 . ISBN 978-0-02-864421-9。

- ^ニーミッツ、カールステン(2004)。Das Geheimnis des Aufrechten Gangs ~ Unsere Evolution Verlief Anders。ベック。ISBN 978-3-406-51606-1。

- ^ Cunnane, Stephen C. (2005). 『最肥満者の生存:ヒト脳進化の鍵』 World Scientific Publishing Company. pp. 259. ISBN 978-981-256-191-6。

- ^ Wrangham R, Cheney D, Seyfarth R, Sarmiento E (2009年12月). 「ヒト属にとっての代替食料源としての浅水域生息地」 . Am. J. Phys. Anthropol . 140 (4): 630–42 . doi : 10.1002 / ajpa.21122 . PMID 19890871. S2CID 36325131 .

- ^ Verhaegena M, Puechb PF, Munro S (2002). 「水生生物の祖先は?」. Trends in Ecology & Evolution . 17 (5): 212– 217. doi : 10.1016/S0169-5347(02)02490-4 .

- ^ロカ、アルバート(2024年6月)『二足歩行の音声起源:私たちは話すから歩く』(第1版)ファルコンズ、ISBN 978-84-09-63260-2。

- ^デシルバ、ジェレミー(2021年)『最初の一歩:直立歩行が私たちを人間にした方法』ハーパーコリンズ、17ページ、ISBN 978-0-06-293849-7。

- ^ Trevathan, Wenda R. (1996). 「二足歩行と介助出産の進化」. Medical Anthropology Quarterly . 10 (2): 287– 290. doi : 10.1525/maq.1996.10.2.02a00100 . ISSN 0745-5194 . JSTOR 649332. PMID 8744088 .

- ^シルベスター, アダム D. (2006). 「歩行運動の連結とホミニンの二足歩行の起源」.理論生物学ジャーナル. 242 (3): 581– 590. Bibcode : 2006JThBi.242..581S . doi : 10.1016/j.jtbi.2006.04.016 . PMID 16782133 .

- ^ Lovejoy, C. Owen; McCollum, Melanie A. (2010). 「脊髄骨盤経路から二足歩行へ:なぜヒト科動物は屈曲股関節屈曲膝関節歩行に頼らなかったのか」 . Philosophical Transactions: Biological Sciences . 365 (1556): 3289– 3299. doi : 10.1098 / rstb.2010.0112 . ISSN 0962-8436 . JSTOR 20778968. PMC 2981964. PMID 20855303 .

- ^ a b c d eマクマホン、トーマス・A. (1984).筋肉、反射神経、そして運動. プリンストン大学出版局. ISBN 978-0-691-02376-2。

- ^ a bビエウェナー, アンドリュー A.; ダニエル T. (2003).動く話題:動物の歩行運動の制御とダイナミクス. 第6巻. pp. 387–8 . doi : 10.1098/rsbl.2010.0294 . ISBN 978-0-19-850022-3. PMC 2880073 . PMID 20410030 .

{{cite book}}:|journal=無視されました (ヘルプ) - ^ a b cポンツァー、ハーマン (2012). 「初期ホモの生態学的エネルギー論」Current Anthropology . 53 (S6): S346– S358. doi : 10.1086/667402 . ISSN 0011-3204 . JSTOR 10.1086/667402 . S2CID 31461168 .

- ^ a bデシルバ、ジェレミー(2021年)。『最初の一歩:直立歩行が私たちを人間にした方法』ニューヨーク:ハーパーコリンズ。

- ^ Bramble, Dennis (1983). 「哺乳類の走行と呼吸」 . Science . 219 (4582): 251– 256. Bibcode : 1983Sci...219..251B . doi : 10.1126/science.6849136 . PMID 6849136. 2022年8月28日閲覧。

- ^ 「Passive Dynamic Walking at Cornell」 . Ruina.tam.cornell.edu . 2013年11月7日時点のオリジナルよりアーカイブ。2013年4月30日閲覧。

さらに読む

- ダーウィン、C.、「人間の由来と性別に関する選択」、マレー(ロンドン)、(1871年)。

- ダート、RA、「アウストラロピテクス・アフリカヌス:南アフリカの猿人」ネイチャー、145、195-199、(1925年)。

- ドーキンス、R.、「祖先の物語」、ワイデンフェルド・アンド・ニコルソン(ロンドン)、(2004年)。

- デシルバ、J.『最初の一歩:直立歩行が私たちを人間にした方法』ハーパーコリンズ(ニューヨーク)、(2021年)

- Hewes, GW、「食料輸送とヒト科二足歩行の起源」アメリカ人類学者、63、687-710、(1961)。

- ハント、KD、「人間の二足歩行の進化」人類進化ジャーナル、26、183-202、(1994)。

- アイザック、G.I .、「初期アフリカ人類の活動に関する考古学的証拠」『アフリカの初期人類』(ジョリー、C.J.(編))、ダックワース(ロンドン)、219-254、(1978年)。

- ニュージャージー州ジャブロンスキー。チャップリン、G. (1993)。 「ヒト科の祖先における習慣的な陸上二足歩行の起源」。人類進化ジャーナル。24 (4): 259–280。Bibcode : 1993JHumE..24..259J。土井:10.1006/jhev.1993.1021。

- タナー、NM、「人間になるということ」、ケンブリッジ大学出版局(ケンブリッジ)、(1981年)

- ウェスコット, RW (1967). 「ヒト科動物の直立性と霊長類のディスプレイ」アメリカ人類学者. 69 (6): 738. doi : 10.1525/aa.1967.69.6.02a00110 .

- Wheeler, PE (1984)「ヒト科動物における二足歩行の進化と機能的体毛の喪失」Journal of Human Evolution , 13, 91–98,

- Vrba, E. (1993). 「私たちを生み出した脈動」自然史. 102 (5): 47– 51.

外部リンク

- 二足歩行の起源

- 人間のタイムライン(インタラクティブ) –スミソニアン、国立自然史博物館(2016年8月)