ゲージ固定

| 電磁気 |

|---|

|

| 量子場理論 |

|---|

|

| 歴史 |

ゲージ理論の物理学において、ゲージ固定(ゲージの選択とも呼ばれる)とは、場の変数における冗長な自由度に対処するための数学的手順を指す。定義により、ゲージ理論は、システムの物理的に異なるそれぞれの配置を、詳細な局所場配置の同値類として表現する。同じ同値類内の任意の2つの詳細な配置は、配置空間における非物理的な軸に沿ったせん断と等価な、ある変換によって関連付けられる。ゲージ理論の定量的な物理的予測のほとんどは、これらの非物理的な自由度を抑制または無視するための一貫した規定の下でのみ得られる。

詳細配置空間における非物理的な軸は物理モデルの基本的な性質であるが、それらに「垂直」な方向の特別な集合は存在しない。したがって、特定の詳細配置(あるいはそれらの重み付き分布)によって各物理配置を表す「断面」を取ることには、非常に大きな自由度が伴う。適切なゲージ固定は計算を非常に簡素化できるが、物理モデルがより現実的になるにつれて次第に困難になる。量子場の理論への適用は、特に計算を高次まで続ける場合、繰り込みに関連する複雑な問題を伴いやすい。歴史的に、論理的に整合し、計算的に扱いやすいゲージ固定手順の探求、そして多種多様な技術的困難に直面しながらもそれらの等価性を証明しようとする努力は、 19世紀後半から現在に至るまで、 数理物理学の主要な推進力となってきた。

ゲージの自由度

典型的なゲージ理論は、連続体電気力学を電磁四元ポテンシャルを用いて定式化したヘヴィサイド・ギブス理論であり、ここでは時空非対称ヘヴィサイド記法で表されている。マクスウェル方程式の電場Eと磁場B は、「物理的」自由度のみを含む。つまり、電磁場構成におけるあらゆる数学的自由度は、近傍の試験電荷の運動に対して個別に測定可能な影響を及ぼす。これらの「場の強度」変数は、電気スカラーポテンシャルと磁気ベクトルポテンシャルAを用いて、以下の関係式 で表すことができる。

変換が

| 1 |

が作られると、Bは変化しない。なぜなら(恒等式で)

しかし、この変換はEを次のように 変化させる。

もし別の変化があれば

| 2 |

が作られると、 Eも変化しない。したがって、任意の関数ψ ( r , t )をとり、同時に変換( 1 )と( 2 )を介してAとφを変換しても、 E場とB場は変化しない。

スカラーポテンシャルとベクトルポテンシャルの特定の選択はゲージ(より正確にはゲージポテンシャル)であり、ゲージを変化させるために用いられるスカラー関数ψはゲージ関数と呼ばれる。任意の数のゲージ関数ψ ( r , t )の存在は、この理論におけるU(1)ゲージ自由度に対応する。ゲージの固定は様々な方法で行うことができ、そのうちのいくつかを以下に示す。

古典電磁気学は現在ではしばしばゲージ理論と呼ばれるが、当初はこのような用語で考えられていたわけではない。古典的な点電荷の運動は、その点における電場と磁場の強度によってのみ影響を受け、ポテンシャルは証明や計算を簡略化するための単なる数学的装置として扱うことができる。量子場理論の出現によって初めて、ポテンシャル自体が系の物理的構成の一部であると言えるようになった。正確に予測され、実験的に検証された最も初期の結果はアハラノフ=ボーム効果であり、これは古典的な対応するものがない。しかしながら、ゲージ自由度はこれらの理論においても依然として成り立っている。例えば、アハラノフ=ボーム効果は閉ループの周り のAの線積分に依存し、この積分は

ヤン・ミルズ理論や一般相対論などの非アーベルゲージ理論におけるゲージ固定は、より複雑なトピックです。詳細については、グリボフの曖昧さ、ファデーエフ・ポポフのゴースト、フレームバンドルを参照してください。

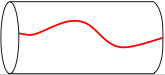

イラスト

ゲージ固定の例として、円筒形の棒を見て、ねじれているかどうかを見極めようとするとします。棒が完全に円筒形であれば、断面が円対称であるため、ねじれているかどうかは判断できません。しかし、棒の長さに沿って直線を引けば、その線の状態を見ればねじれているかどうかは簡単にわかります。線を引くことがゲージ固定です。線を引くとゲージ対称性、つまり棒の各点での断面の円対称性U(1)が崩れます。この線はゲージ関数と同等で、必ずしも直線である必要はありません。ほとんどすべての線は有効なゲージ固定です。つまり、ゲージの自由度は大きいということです。つまり、棒がねじれているかどうかを判断するには、ゲージがわかっていなければなりません。ねじれのエネルギーなどの物理量はゲージに左右されず、ゲージ不変です。

クーロンゲージ

クーロンゲージ(横方向ゲージとも呼ばれる)は量子化学や凝縮物質物理学で使用され、ゲージ条件(より正確にはゲージ固定条件)によって定義される。

これは、ベクトルポテンシャルは量子化されるがクーロン相互作用は量子化されない、 量子力学における「半古典的」計算に特に役立ちます。

クーロンゲージにはいくつかの特性があります。

- 電位は、電場と密度の瞬間値(国際単位系)で表すことができる[ 1 ]

ここで、ρ ( r , t )は電荷密度、(rは空間内の任意の位置ベクトル、r ′ は電荷または電流分布内の点)はrに作用し、d 3 rはrにおける体積要素です。

これらのポテンシャルの瞬間的な性質は、一見すると因果律に反するように見える。なぜなら、電荷や磁場の運動は、ポテンシャルの変化としてあらゆる場所で瞬時に現れるからである。これは、スカラーポテンシャルとベクトルポテンシャル自体は電荷の運動に影響を与えず、電磁場の強度を形成するそれらの導関数の組み合わせにのみ影響を与えることを指摘することによって正当化される。クーロンゲージにおいて磁場の強度を明示的に計算し、その変化が光速で伝播することを示すことは可能であるが、ゲージ変換によって磁場の強度が変化しないことを観察し、後述する明白にローレンツ共変なローレンツゲージにおいて因果律を示す方がはるかに簡単である。

ベクトルポテンシャルの別の表現は、時間遅れの電流密度J ( r , t )に関して次のように表される。[ 2 ]

- クーロンゲージ条件を保持する更なるゲージ変換は、∇ 2 ψ = 0を満たすゲージ関数を用いて行うことができるが、この方程式の解のうち、無限遠(すべての場がゼロとなる条件)でゼロとなる唯一の解はψ ( r , t ) = 0であるため、ゲージの任意性は残らない。このため、クーロンゲージは、以下のローレンツゲージのようにゲージの任意性がいくらか残るゲージとは対照的に、完全ゲージと呼ばれる。

- クーロンゲージは、 A 2の全空間にわたる積分がこのゲージに対して最小となるという意味で極小ゲージである。他のすべてのゲージはより大きな積分を与える。[ 3 ]クーロンゲージによって与えられる最小値は

- 電荷から遠い領域では、スカラーポテンシャルはゼロになります。これは放射ゲージとして知られています。電磁放射は、このゲージで初めて量子化されました。

- クーロンゲージは、保存電流と相互作用する電磁場の発展方程式の自然なハミルトン定式化を許容し、これは理論の量子化にとって有利である。しかし、クーロンゲージはローレンツ共変ではない。新しい慣性系へのローレンツ変換が行われる場合、クーロンゲージ条件を維持するためにさらなるゲージ変換を行う必要がある。このため、量子電磁力学(QED)などの相対論的量子場理論を扱うための標準となっている共変摂動論では、クーロンゲージは使用されない。これらの理論では、ローレンツゲージなどのローレンツ共変ゲージが通常使用される。非共変クーロンゲージにおけるQEDの物理過程の振幅は、共変ローレンツゲージにおけるものと一致する。[ 4 ]

- 均一かつ一定の磁場Bの場合、クーロンゲージのベクトルポテンシャルは、いわゆる対称ゲージでは、任意のスカラー場の勾配(ゲージ関数)のプラスとして 表すことができます。これは、 A の div と curl を計算することで確認できます。 Aが無限遠で発散するのは、磁場が空間全体で均一であるという非物理的な仮定の結果です。このベクトルポテンシャルは一般に非現実的ですが、磁場が均一である有限体積の空間内のポテンシャルの良い近似値を提供できます。均一な定数場に対するもう1つの一般的な選択肢は、ランダウゲージです(次のセクションのR ξランダウゲージと混同しないでください)。ここで、および は、直交座標系のユニタリベクトルです(z軸は磁場と揃っています)。

- 上述の考察の結果、電磁ポテンシャルは最も一般的な形式で電磁場を用いて次のように表現できる。 ここでψ ( r , t )はゲージ関数と呼ばれる任意のスカラー場である。ゲージ関数の導関数である場は純粋ゲージ場と呼ばれ、ゲージ関数に伴う任意性はゲージ自由度と呼ばれる。正しく実行された計算では、純粋ゲージ項はいかなる物理的観測量にも影響を与えない。ゲージ関数に依存しない量または式はゲージ不変であると言われる。すべての物理的観測量はゲージ不変であることが要求される。クーロンゲージから別のゲージへのゲージ変換は、ゲージ関数を、目的のゲージ変換を与える特定の関数と任意の関数との和とすることで行われる。任意の関数がゼロに設定された場合、ゲージは固定されていると言われる。計算は固定ゲージで実行できるが、ゲージ不変である方法で行う必要がある。

ローレンツゲージ

ローレンツゲージはSI単位では次のように与えられ、 ガウス単位 では次のように与えられます。

これは次のように書き直すことができます。 ここで、は電磁気的 4 次元ポテンシャル、∂ μは4 次元勾配です[メトリック シグネチャ(+, −, −, −)]。

拘束ゲージの中で、顕在的なローレンツ不変性を保持するという点で、このゲージは唯一無二である。しかし、このゲージは元々、デンマークの物理学者ルートヴィヒ・ローレンツにちなんで命名されたものであり、ヘンドリック・ローレンツにちなんで命名されたものではないことに注意する必要がある。そのため、しばしば「ローレンツゲージ」と誤って綴られる。(計算に初めて使用したのも、どちらもではない。1888年にジョージ・フランシス・フィッツジェラルドによって導入された。)

ローレンツ ゲージは、ポテンシャルに対して次のような不均質な波動方程式を導きます。

これらの方程式から、電流と電荷がない場合、解は光速で伝播する電位であることがわかります。

ローレンツゲージはある意味で不完全である。つまり、拘束条件も保存できるゲージ変換の部分空間が残る。これらの残りの自由度は、波動方程式を満たすゲージ関数に対応する。

残りのゲージ自由度は光速で伝播する。完全に固定されたゲージを得るためには、実験領域の 光円錐に沿って境界条件を追加する必要がある。

ローレンツゲージのマクスウェル方程式は次のように簡略化されます 。 ここでは4 元電流です。

同じ電流構成に対するこれらの方程式の2つの解は、真空波動方程式の解によって異なる。 この形式では、ポテンシャルの成分がそれぞれクライン・ゴルドン方程式を満たすことは明らかであり、したがってローレンツゲージ条件は、4元ポテンシャルにおいて横方向、縦方向、および「時間的」な偏光波を許容する。横方向の偏光は古典的な放射、すなわち電場強度における横方向の偏光波に対応する。古典的な距離スケールでの実験では観測されない「非物理的な」縦方向および時間的偏光状態を抑制するためには、ウォード恒等式として知られる補助的な制約も用いる必要がある。古典的には、これらの恒等式は連続方程式と等価である。

古典電気力学と量子電気力学の多くの違いは、微視的距離における荷電粒子間の相互作用において縦方向および時間的な分極が果たす役割によって説明できます。

R ξゲージ

Rξゲージは、ラグランジアン密度を持つ作用原理で表現される理論に適用可能なローレンツゲージの一般化である。補助方程式を介してゲージ場を先験的に制約してゲージを固定する代わりに、ゲージ破壊項を「物理的」(ゲージ不変)ラグランジアンに 付加する。

パラメータξの選択によってゲージの選択が決まる。R ξランダウゲージは古典的にはローレンツゲージと等価である。これはξ → 0の極限で得られる が、その極限を理論が量子化された後に取る。これにより、特定の存在証明と同値証明の厳密性が向上する。量子場理論の計算のほとんどは、ξ = 1のファインマン・トフーフトゲージで最も単純になる。少数だが、ξ = 3のイェニーゲージ(ドナルド・R・イェニーにちなんで命名)など、他のR ξゲージでも扱いやすいものがある。

R ξゲージの同等の定式化では、補助場、つまり独立したダイナミクスを持たない スカラー場Bを使用します。

補助場(ナカニシ・ラウトルップ場とも呼ばれる)は、「平方完成」によって消去され、前の形が得られる。数学的な観点から見ると、補助場はゴールドストーンボソンの一種であり、その使用は理論の 漸近状態を特定する際に、特にQEDを超えて一般化する際に有利である。

歴史的に、 R ξゲージの使用は、量子電磁力学計算を1ループオーダーを超えて拡張する上で重要な技術的進歩でした。R ξゲージは、顕在的なローレンツ不変性を維持するだけでなく、物理的に異なる任意の2つのゲージ構成における関数測度の比を維持しながら、局所ゲージ変換の下での対称性を破ります。これにより、構成空間における「物理的」方向に沿った微小な摂動が「非物理的」方向に沿ったものから完全に分離され、後者が物理的に意味のない関数積分の正規化に吸収されるような変数変換が可能になります。ξが有限である場合、各物理的構成(ゲージ変換群の軌道)は、制約方程式の単一の解ではなく、ゲージ破壊項の極値を中心とするガウス分布によって表されます。ゲージ固定理論のファインマン則の観点から見ると、これは非物理的偏光の仮想光子からの内部線に対する光子伝播関数への寄与として現れます。

QED計算のファインマン図展開において内部光子に対応する乗法因子である光子伝播関数は、ミンコフスキー計量に対応する因子g μνを含む。この因子を光子偏光の和として展開すると、4つの可能な偏光すべてを含む項が含まれる。横偏光放射は、線形偏光基底または円偏光基底のいずれかの和として数学的に表すことができる。同様に、縦偏光と時間的ゲージ偏光を組み合わせることで、「前方」偏光と「後方」偏光を得ることができる。これらは、計量が非対角となる光円錐座標の一種である。円偏光(スピン±1)と光円錐座標を用いたg μν因子の展開は、スピン和と呼ばれる。スピン和は、表現を簡略化するだけでなく、理論計算における様々な項に関連する実験的効果を物理的に理解する上でも非常に役立つ。

リチャード・ファインマンは、電子の異常磁気モーメントといった重要な観測パラメータについて、一貫性があり有限で高精度な結果をもたらす計算手順を正当化するために、主にこの方向に沿った議論を用いた。彼の議論は物理学者の基準から見ても数学的な厳密さを欠き、量子論におけるウォード=高橋恒等式の導出といった細部を軽視していたが、彼の計算は成功し、フリーマン・ダイソンはすぐに彼の手法がジュリアン・シュウィンガーと朝永振一郎の手法と実質的に同等であることを実証した。ファインマンは二人と共に1965年のノーベル物理学賞を受賞した。

量子場の理論の漸近状態においては、前方および後方偏光放射は省略可能である(ウォード・高橋恒等式参照)。このため、またスピン和におけるそれらの出現はQEDにおける単なる数学的装置とみなせるため(古典電磁力学における電磁四元ポテンシャルに類似)、それらはしばしば「非物理的」であると言われる。しかし、上記の制約に基づくゲージ固定手順とは異なり、R ξゲージはQCDのSU(3)のような非可換ゲージ群にも十分に一般化される。物理的摂動軸と非物理的摂動軸間の結合は、対応する変数変換によって完全に消失するわけではない。正しい結果を得るためには、ゲージ自由軸を詳細配置空間に埋め込む際の非自明なヤコビアンを考慮する必要がある。これにより、ファインマン図には前方偏極ゲージボソンと後方偏極ゲージボソンが明確に出現する。さらに、スピン統計定理に反するファデーエフ=ポポフゴーストも出現する。これらの実体間の関係、そして量子力学的意味で粒子として現れない理由は、BRST量子化形式においてより明確になる。

最大アーベルゲージ

任意の非アーベルゲージ理論において、任意の最大アーベルゲージは、最大アーベル部分群の外側のゲージ自由度を固定する不完全ゲージである。例としては、

- D次元のSU(2)ゲージ理論では、最大アーベル部分群はU(1)部分群である。これをパウリ行列σ 3によって生成されるものとすれば、最大アーベルゲージとは、関数を最大化するものである。

- D次元のSU(3)ゲージ理論では、最大アーベル部分群はU(1)×U(1)部分群である。これをゲルマン行列λ 3とλ 8によって生成されるものとすれば、最大アーベルゲージとは関数を最大化するものである。

これは、クリフォード代数などの高次代数(代数内のグループの)では規則的に適用されます。

あまり使われないゲージ

特定の状況で有益な可能性がある様々な他のゲージが文献に登場しています。[ 2 ]

ワイルゲージ

ワイルゲージ(ハミルトニアンまたは時間ゲージとも呼ばれる)は、次の選択によって得られる 不完全ゲージである。

ヘルマン・ワイルにちなんで名付けられた。負ノルムゴーストを排除し、明白なローレンツ不変性を持たず、縦波光子と状態への制約を必要とする。[ 5 ]

多極ゲージ

多極ゲージ(線ゲージ、点ゲージ、またはポアンカレ ゲージ(アンリ ポアンカレにちなんで命名)とも呼ばれる) のゲージ条件は次のとおりです。

これは、電位を瞬間的な場を用いて簡単に表現できる別のゲージである。

フォック・シュウィンガーゲージ

フォック・シュウィンガーゲージ(ウラジミール・フォックとジュリアン・シュウィンガーにちなんで命名。相対論的ポアンカレゲージと呼ばれることもある) のゲージ条件は次のとおりです。 ここで、x μは位置四元ベクトルです。

ディラックゲージ

非線形ディラックゲージ条件(ポール・ディラックにちなんで名付けられた)は次のとおりです。

参考文献

- ^ Stewart, AM (2003). 「クーロンゲージのベクトルポテンシャル」. European Journal of Physics . 24 (5): 519– 524. Bibcode : 2003EJPh...24..519S . doi : 10.1088/0143-0807/24/5/308 . S2CID 250880504 .

- ^ a b Jackson, JD (2002). 「ローレンツからクーロンへ、そしてその他の明示的ゲージ変換」. American Journal of Physics . 70 (9): 917– 928. arXiv : physics/0204034 . Bibcode : 2002AmJPh..70..917J . doi : 10.1119/1.1491265 . S2CID 119652556 .

- ^ Gubarev, FV; Stodolsky, L.; Zakharov, VI (2001). 「ベクトルポテンシャルの2乗の意義について」. Phys. Rev. Lett. 86 (11): 2220– 2222. arXiv : hep-ph/0010057 . Bibcode : 2001PhRvL..86.2220G . doi : 10.1103/PhysRevLett.86.2220 . PMID 11289894 . S2CID 45172403 .

- ^ Adkins, Gregory S. (1987-09-15). 「クーロンゲージQEDのファインマン則と電子の磁気モーメント」. Physical Review D. 36 ( 6). American Physical Society (APS): 1929– 1932. Bibcode : 1987PhRvD..36.1929A . doi : 10.1103/physrevd.36.1929 . ISSN 0556-2821 . PMID 9958379 .

- ^ハットフィールド、ブライアン (1992).点粒子と弦の量子場理論. アディソン・ウェズレー. pp. 210– 213. ISBN 0201360799。

さらに読む

- ランダウ、レフ;リフシッツ、エフゲニー(2007年)『古典体論』アムステルダム:エルゼビア・バターワース・ハイネマンISBN 978-0-7506-2768-9。

- ジャクソン, JD (1999).古典電気力学(第3版). ニューヨーク: Wiley. ISBN 0-471-30932-X。

![{\displaystyle \mathbf {A} (\mathbf {r} ,t)={\frac {1}{4\pi \varepsilon _{0}}}\,\nabla \times \int \left[\int _{0}^{R/c}\tau \,{\frac {{\mathbf {J} (\mathbf {r} ',t-\tau )}\times {\mathbf {R} }}{R^{3}}}\,d\tau \right]d^{3}\mathbf {r} '.}](https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/307d31dc0fae518bb4bbd2238bdaff8a9bec4658)

![{\displaystyle A^{\mu }=\left[\,{\tfrac {1}{c}}\varphi ,\,\mathbf {A} \,\right]}](https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/720cb650c35426436cad59127fff3a4693763f3f)

![{\displaystyle j^{\nu }=\left[\,c\,\rho ,\,\mathbf {j} \,\right]}](https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/bf5e5bf364506a486afac55733661117e26d5344)

![{\displaystyle \int d^{D}x\left[\left(A_{\mu}^{1}\right)^{2}+\left(A_{\mu}^{2}\right)^{2}\right]\,,}](https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/05e76ea26da975c13ecc24b0ba8dc36f392e2770)

![{\displaystyle \int d^{D}x\left[\left(A_{\mu }^{1}\right)^{2}+\left(A_{\mu }^{2}\right)^{2}+\left(A_{\mu }^{4}\right)^{2}+\left(A_{\mu }^{5}\right)^{2}+\left(A_{\mu }^{6}\right)^{2}+\left(A_{\mu }^{7}\right)^{2}\right]\,,}](https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/4cb80557a1aaad4cc85aa267ba075d80509e6990)