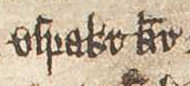

黒のオラフ

| 黒きオラフÓláfr Guðrøðarson | |

|---|---|

.jpg/440px-Óláfr_Guðrøðarson_(AM_45_fol,_folio_102v).jpg) | |

| 島の王 | |

| 治世 | 1226–1237 |

| 前任者 | ログンヴァルドル・グドロダルソン |

| 後継 | ハラルド・オラフソン |

| 死亡 | (1237-05-21)1237年5月21日セントパトリックス島 |

| 埋葬 | |

| 配偶者 |

|

| 問題 | |

| 家 | クロヴァン王朝 |

| 父親 | グズロドル・オラフソン |

| 母親 | フィオングアラ・ニック・ロックレイン |

オラフ・グズローダルソン(1237年没)(スコットランド・ゲール語:Amhlaibh Dubh)は、黒のオーラヴとしても知られる、13世紀のアイルズ王であり、クロヴァ王朝の一員であった。[注 1 ]彼はアイルズ王グズローダル・オラフソンとフィオングアラ・ニック・ロクラインの息子であった。オラフは父の弟であり、オラフの兄であるローグヴァルドはおそらく母親が異なっていた。マン島の年代記によると、グズローダルはオラフが「合法的な婚姻関係」で生まれたため、彼を後継者に任命した。これが事実かどうかは定かではないが、1187年にグズルーズが死去した後、島民は有能な成人であったローグヴァルドを王に任命した。ローグヴァルドはオーラフがまだ子供だったためである。ローグヴァルドは島の王国を40年近く統治し、その間、異母兄弟は王位を争った。

オラフはルイス島とハリス島で権力を握っていたようだ。ある時、オラフは王国でのより大きな権利を巡ってログンヴァルドルと対立したようで、その後ログンヴァルドルはスコットランド王ウィリアム獅子王に捕らえられ、投獄された。1214年から1215年に釈放されると、オラフはサンティアゴ・デ・コンポステーラへの巡礼に出発したとされ、その後異母兄弟は和解し、ログンヴァルドルはオラフを自身の妻の妹であるラウオンと結婚させた。政治的な動機による策略だったと思われるが、オラフは諸島司教レジナルドに結婚を無効と宣言させ、ロス伯フィアチャーの娘カイリスティーナと結婚した。ラウオンは、ロンヴァルドと緊密に連携しスコットランド王室に反対していたルアイドリ・マック・ラグネイルが率いる一族、ソムヘアル一族の一員であったようですが、カイリスティーオナは台頭中のスコットランドの有力者の娘でした。

1223年、オーラフの結婚に関する行動がきっかけとなり、ローグヴァルドルの息子グズロズ・ドンドはルイス島とハリス島でオーラフを攻撃し、彼を義父の安全なロス島へ追いやったとされている。後にオーラフはパール・バルカソンと共にスカイ島でグズロズ・ドンドを破った。翌年、オーラフはマン島でローグヴァルドルと対峙し、二人は王国を分割した。ローグヴァルドルと同盟を組んでオーラフに対抗した者の一人は、ガロウェイ卿アラン・フィッツ・ローランドであり、彼は島々でオーラフに対して戦ったことが記録されている。オーラフは、アイルランドにおけるアランの敵対者、アルスター伯ヒュー・ド・レイシーと逆に同盟を結んでいたと疑う理由がある。1226年、ローグヴァルドルとアランは、ローグヴァルドルの娘とアランの庶子トーマスの結婚を画策した。この結婚により、島民はローグヴァルドルを廃位し、オーラフを擁立した。1229年、ローグヴァルドルはマン島に侵攻し、オーラフとの戦いで戦死した。

1230年、オーラフはアランとソムヘアレ一族によって王国からノルウェーへ追放された。この島嶼部における直近の戦闘に対し、ノルウェー王ハーコン・ハーコンアルソンは、ソムヘアレ一族の一員と目されるオスパクルを指揮官とする王室艦隊を島嶼部へ派遣することを決定した。作戦初期にオスパクルが殺害されると、オーラフは艦隊を掌握し、マン島に居を構えた。この時点で、王国はオーラフとグズロズ・ドンドの間で分割されていたようで、グズロズ・ドンドがヘブリディーズ諸島を、オーラフがマン島を統治していた。 1231年、ノルウェー艦隊がアイルズから撤退した後、グズル・ドンドは殺害され、オーラフは1237年に死去するまでアイルズ王国全体を平和裡に統治した。オーラフの復位はノルウェー人によって成功と見なされ、スコットランド人からも好意的に受け止められたと思われる。オーラフの跡を継いだのは息子のハラルドである。オーラフの息子のうち3人がクロヴァ王朝の島国を統治し、最後の息子であるマグヌスは王朝最後の統治者でもあった。

不確かな継承

オラフはクロヴァン王朝の一員であり[ 24 ] 、ダブリンと諸島の王グズロズル・オラフソンの息子であった。オーラフの母親はフィオンファラ・ニック・ロクラインであった[ 25 ] 。 [ 26 ]グズロズルには他にもアフリカ、[ 27 ]ロンヴァルドル、[ 28 ] 、イヴァールといった数人の子供がいました。他に子供の可能性があるのはルアイドリ[ 24 ]と名前は不明の娘である。[ 29 ] 13世紀のマン年代記によれば、オーラフルの母親はアイルランド上級王ミュールヒャータッハ・マック・ロクラインの孫娘であるフィオンフアラ・ニック・ロクラインであった。[ 30 ]彼女はおそらく、ミュルヒャータッチの息子でシネアル・エオハイン王ニール・マク・ロクラインの娘であった。[ 31 ]オラフの両親は知られているが、ローグヴァルドの母方の祖先は定かではない。彼女はサドブであった可能性がある。[ 32 ]同時代のゲール語の賛美詩でローグヴァルドの母親とされているアイルランド人女性である。[ 33 ] [注 2 ]ローグヴァルドとオラフの母親が異なっていた可能性は、その後の数年間に二人の間に生じた激しい対立を説明するかもしれない。[ 35 ]

年代記には、グズローとフィオングワラの結婚が1176年から1177年にかけて、訪問中の教皇特使の立ち会いのもとで正式に行われたことが記されている。[ 36 ]年代記には、グズローが1187年に亡くなる前に、オラフが「合法的な婚姻関係」で生まれたため、王位を継承するようにとグズローが指示を残したと記されている。[ 37 ]この記述は、オラフが両親の結婚の直前か直後に生まれたことを示している可能性がある。[ 38 ]年代記には、オラフが特使が両親の結婚を正式に行う前に生まれたことは確かであり、この結婚はそれ以前から存在していたことを示唆している。[ 39 ]しかし、この史料ではオラフの生年月日が1173年と1177年と矛盾している。具体的には、両親の結婚に関する記述ではオラフが3歳であったとされているが、[ 40 ]父の死に関する記述ではオラフはまだ10歳であったとされている。[ 41 ]

年代記におけるオーラフの王位継承権に関する記述を信じるならば、グズローがフィオングワラとの正式な結婚を通じて王位継承の正統化を図ったことを示している可能性がある。[ 42 ]しかし、この史料はオーラフの息子マグヌスの治世に遡るものと見られ、[ 43 ]この史料はオーラフのクロヴァ王朝分家がローグンヴァルドルの分家よりも正統化されるよう、編纂されたのではないかと疑う理由がある。そのため、年代記はオーラフの血統に偏っているように思われ、[ 44 ]グズローの王位継承に関する記述は客観的ではない可能性がある。[ 45 ]年代記が王位継承について正確に記述しているかどうかは定かではない。[ 46 ]当時まだ子供だったオーラフとは異なり、ローグンヴァルドルは王として統治するのに十分な能力を備えた屈強な若者であったため、島民は代わりにローグンヴァルドルを統治者に選んだとされている。[ 47 ]さらに、グズローの死後、ローグンヴァルドルがヘブリディーズ諸島で権力を握っていたという事実は、ローグンヴァルドルが公認相続人であったことを示しているのかもしれない。 [ 48 ]年代記やオーラフとイングランド王室の間の後の書簡から示唆されるもう一つの可能性は、ローグンヴァルドルの在位期間はもともとオーラフが自ら統治できるようになるまでの一時的な後見として意図されていたということである。 [ 49 ] [注 3 ]

ヘブリディーズ諸島の有力者

.jpg/440px-Rǫgnvaldr_Guðrøðarson_(British_Library_Cotton_MS_Julius_A_VII,_folio_40v).jpg)

1188年、ローグンヴァルドルはグズローズの後を継いで王となった。[ 52 ]年代記には、王国の支配権を握った後のある時点で、ローグンヴァルドルがオーラフに「ロドゥス」と呼ばれるある島の所有地を与えたことが記されている。[ 53 ]年代記では、その島は山がちで岩が多く、耕作には全く適さないと軽蔑的に描写されており、その小さな住民は主に狩猟と漁業で暮らしていたと述べている。[ 54 ]ロドゥスは、ルイス島[ 55 ] (アウター・ヘブリディーズ諸島のルイス島とハリス島の北半分のやや平坦で湿地帯)の地名の初期のラテン語形であるが、年代記の本文では、むしろハリス島のやや山がちな南半分を指しているようだ。[ 56 ]年代記によれば、オラフは領地の貧困化により自身と家臣を養うことができず、結果として「貧しい生活」を送っていたという。[ 57 ]年代記には、クロヴァ王朝のローグンヴァルドル支族に対する明らかな偏見、そして王国の最北端におけるマン族への明らかな偏向が見られ、これがオラフに割り当てられた領地を軽蔑的に描写している理由でもあると考えられる。[ 58 ]

この貧困のせいで、年代記は、オーラフが同じくヘブリディーズ諸島に住んでいたローグヴァルドルのもとへ行き、より広い土地を求めて対峙したと述べている。ローグヴァルドルの表明した返答は、オーラフを捕らえてスコットランド王ウィリアム1世のもとへ送還することであり、ウィリアム1世はオーラフをほぼ7年間幽閉した。[ 59 ]この段階で、オーラフはローグヴァルドルの従属王として行動し、権力の分配を拡大しようとした可能性がある。ローグヴァルドルとの取引ができなかったため、オーラフがノルウェー王インギ・バルダルソンに接近し、ローグヴァルドルを退位させるためのノルウェーの支援と引き換えに、自らをもっと好ましい属国王として差し出したと疑う理由がある。[ 60 ] 1210年に、ローグヴァルドル自身がノルウェーへ旅したようで、[ 61 ] 13世紀のBǫglunga sǫgurの版に証明されているように、[ 62 ]その旅は、諸島における彼の立場をさらに強固にし、[ 63 ]正式にノルウェー王に服従することでオーラフの王位継承権の主張に対抗する試みであった可能性が高い。[ 64 ]いずれにせよ、年代記には、オーラフが捕囚されてから7年目にウィリアムが亡くなり、ウィリアムは亡くなる前にすべての政治犯の釈放を命じたと記されている。[ 59 ]ウィリアムは1214年12月に亡くなったため、オラフの投獄は1207/1208年から1214/1215年の間に及んだものと思われる。[ 65 ]年代記によると釈放後、異母兄弟はマン島で会い、その後オラフは信者たちとともにサンティアゴ・デ・コンポステーラへの巡礼に出発した。[ 66 ]

オラフ王がアイルズに滞在していたことは、アイスランドのいくつかの史料、すなわちフラヴン・スヴェインビャルナルソン(アイスランドの族長)のサガとグズムンド・アラソン(アイスランドの聖職者)のサガによって確認されており、1202年にグズムンドがホラルの司教に叙任されるためアイスランドからノルウェーへ航海しようとした様子が語られている。[ 67 ]例えば、13世紀のフラヴンのサガ『スヴェインビャルナルソンのサガ』には、旅をしていたアイスランド人が激しい嵐に遭遇し、航路を大きく外れてヘブリディーズ諸島に上陸せざるを得なかったことが記されている。サガでは彼らが上陸した島をサンデイとしているが、[ 68 ]これはおそらくサンダイ島を指しているのだろう。サンダイ島は、スモール・アイルズの最西端にある、より大きな隣の島カンナ島につながる、潮汐の影響を受ける小さな島である。[ 69 ]島々を結ぶ砂地はヘブリディーズ諸島で最も優れた天然の港の一つとなっている。[ 70 ]

.jpg/440px-Óláfr_Guðrøðarson_(AM_47_fol,_fol._163r).jpg)

フラヴンスの『スヴェインビャルナルソナルのサガ』によると、アイスランド人たちは地元の王オーラフ王の役人に会い、上陸税を徴収しようとした。その後、アイスランド人たちが教会にいる間に、王は司教に選ばれたグズムンドを自ら食事に招いたと言われている。しかし、グズムンドは王の申し出を拒否し、王は彼らの立ち去りを禁じた。アイスランド人たちは武器を取ったと伝えられているが、最終的には王に屈し、ノルウェーに向けて出航することを許された。[ 78 ]アイスランド人たちが出会った王はおそらくオーラフ王自身だったと思われるが[ 79 ]、歴史のこの時点でクロヴァ王朝がスモール・アイルズを支配していたかどうかは定かではない。[ 80 ] [注 5 ]一つの可能性としては、オーラフ王がアイスランド人のように一時的に潮汐の島に取り残され、年代記に記されている貧困を補うために嵐に見舞われた聖職者たちを利用した可能性がある。[ 86 ] [注 6 ]

ラウオンとの結婚

.jpg/440px-Lauon_(British_Library_Cotton_MS_Julius_A_VII,_folio_42r).jpg)

年代記によると、オラフが巡礼から帰還した際、ローグヴァルドルはオラフを自身の妻の妹である「ラウオン」と結婚させた。その後、ローグヴァルドルはロドゥスをオラフに返還し、新婚の二人はそこで島嶼司教レジナルドが到着するまで暮らした。年代記によると、司教はオラフにラウオンの従妹である妾がいたことを理由に、この結婚を不承認とした。その後、教会会議が招集され、結婚は無効とされたとされている。[ 92 ]

異母兄弟の義父が誰であったかは定かではないが[ 93 ] 、年代記ではキンタイア出身の貴族と記されており[ 94 ]、ソムヘアル氏族の一員であったことが示唆されている[ 95 ]。なぜなら、この一族に関する資料では、キンタイアが他のどの地域よりも多く言及されているからである[ 96 ] 。したがって、父親はラグナル・マック・ソムヘアル[ 97 ]、あるいはラグナルの息子ルアイドリ[ 91 ]のいずれかである可能性がある。同時代の資料では、両者とも「キンタイアの領主」と呼ばれている[ 98 ]。あるいはラグナルの次男ドーナルである可能性もある[ 99 ]。[注 8 ]

ログンヴァルドルの結婚は1210年より前に行われたと考えられる[ 96 ] 。この結婚で生まれたグズローズ・ドンドが1223年には成人し、この日までに少なくとも一人の息子をもうけていたことを考えると、おそらく1200年以降間もなくのことだろう。 [ 106 ]オラフとラウオンの結婚は1216年に行われた可能性がある。[ 96 ]ログンヴァルドルとオラフがソムヘアレ氏族の妻たちと結婚したことは、約60年間にわたって諸島の王権をめぐって激しく争ってきた隣国であるクロヴァ王朝とソムヘアレ氏族の関係修復を図る目的で仕組まれたものだった可能性が高い。[ 107 ]

1210年にアオンガス・マク・ソムヘアレが死去した後、ソムヘアレ氏族の有力な王朝はルアイドリであったと思われる。[ 108 ]ルアイドリは、一族とクロヴァ王朝との婚姻による同盟の結果、ローグヴァルドの王権を認め、それによって再統一された諸島王国内で有力な有力者としての地位を確立した可能性がある。[ 109 ]ルアイドリの領土の大半は本土の所有物であったと思われるため、スコットランド王室は、この同盟と諸島の再統一という見かけ上の地位を、アーガイルの覇権に対する脅威と見なした可能性が高い。実際、1214年にスコットランド人がオラフを釈放したのは、諸島に王朝の不和を引き起こすことが意図されていた可能性がある。もしこれが事実であるならば、異母兄弟間の和解はスコットランド王室の陰謀が少なくとも一時的には無に帰することを保証したことになる。[ 106 ]

カイリスティーナとの結婚

.jpg/440px-Cairistíona_inghean_Fearchair_(British_Library_Cotton_Julius_A_VII,_folio_42v).jpg)

年代記には、ラウオンとの政略結婚から解放されたオラフは、フィアチャール・マック・アン・サガイルトの娘であるカイリスティーオナと結婚したと記されている。[ 111 ]この結婚は1222年から1223年頃に行われたようだ。[ 112 ]カイリスティーオナの父親は1215年に歴史上の無名から姿を現した。[ 113 ] 1220年代半ばまでには[ 114 ] ― カイリスティーオナとオラフの結婚のころ ―スコットランド王アレクサンダー2世は、スコットランド王室への功績によりフィアチャールにロス伯爵を授与した。 [ 115 ]フィアチャールが娘の結婚前に伯爵を受け取ったかどうかは不明だが、彼の伯爵位の昇格 ― あるいはそれを予知していた ― が、この結婚を促した可能性は十分にある。[ 116 ] [注 9 ]

オラフとラウオンの結婚、そしてそれに続くカイリスティーオナとの結婚の破綻は、政治的な動機による策略だったと疑うだけの理由は確かにある。[ 119 ] 1221年から1222年にかけて、アレクサンダーはアーガイルへの一連の侵攻を監督したようだ。[ 120 ]この王の遠征は地元の政権交代を招いたようで、キンタイアではルアイドリに代わりドムナルが王位に就いた。[ 121 ]ルアイドリ追放の理由として考えられるのは、スコットランド人がアイルズ王国の再興を懸念したことである。[ 122 ]

.jpg/440px-Alexander_II,_King_of_Scotland,_coat_of_arms_(Royal_MS_14_C_VII,_146v).jpg)

年代記は、オラフとカイリスティーオナの結婚の直後に、オラフとローグヴァルドルの家族との間の激しい対立を詳細に記述している。この暴力事件が1223年に明確に記されているという事実は、キンタイアにおけるルアイドリの失脚がオラフをフィアチャールに再編させたことを示唆している可能性がある。[ 125 ]アレクサンダーの北方における主要な副官であるフィアチャールと結びつくことで[ 126 ]、オラフは地域における権力の移行を認識し、スコットランドの台頭する有力者と結びつき[ 127 ]、ラウオンの親族に関連するあらゆる責任から逃れようとしたと思われる。[ 128 ]スコットランド人によるキンタイア侵攻のもう一つの明らかな影響は、アーガイルのドゥブガイユ氏族領主制の創設であり、[ 129 ]これは1225年に初めて実証された。[ 130 ]ソムヘア氏族のドゥブガイユ氏族の支族のメンバーが本当にこの頃からスコットランド王室の代理人として活動し始めたのであれば、改革されたアイルズ王国の支配者のライバルとして、オラフがスコットランドの利益の代理人としても行動した可能性がある。このように、オラフとカイリスティーナの結婚は、最終的にはアイルズを不安定化させたいというスコットランド人の願望から生じたのかもしれない。[ 99 ]ラウオンの父が本当にルアイドリであれば、オラフがアイルズでの土地や保護を与えることで、オラフの結婚の補償とした可能性がある。[ 131 ]また、ルアイドリの子孫、ルアイドリ氏族がその後ガルモランとヘブリディーズ諸島で権力を握ったのはオーラフルの後援のおかげである可能性もある。 [ 132 ]

年代記では、ラウオンとオラフの結婚は親族関係が禁じられていたために破綻する運命にあったとされているが、これが結婚が解消された本当の理由ではなかった可能性が高い。[ 133 ]レギナルドがこの事件全体に関与した動機は、宗教的というよりは政治的なものだったと思われる。[ 132 ]年代記では、レギナルドをオラフの姉妹の息子として描写し、ロドゥスに到着したレギナルドが温かく迎え、オラフの婚姻無効を取り仕切ったと述べることで、レギナルドとオラフを親密な関係にあるものとして描いている。[ 134 ] [注釈 10 ]また、1217年に前任のアイルズ司教が亡くなった直後、空席となった司教の座をレジナルドがニコラ・ド・モーと争っていた時期に、オラフはレジナルドの立候補を積極的に支持し、一方、ローグヴァルドルはニコラスの立候補を支持したと疑う理由もある。[ 136 ] [注釈 11 ]

グズロズ・ドンドとの対立

.jpg/440px-Páll_Bálkason_(British_Library_Cotton_MS_Julius_A_VII,_folio_42v).jpg)

年代記によれば、オーラフがラウオンから離れたことで、彼女の姉(ローグンヴァルドルの妻でグズローズ・ドンドの母)は激怒し、1223年にグズローズ・ドンドを密かに騙してオーラフを攻撃させた。父の命令だと信じたグズローズ・ドンドはスカイ島[ 145 ](明らかに拠点としていた[ 146 ] )に軍を集め、ロドゥスへと進軍し、島の大部分を破壊したと伝えられている。オーラフは数人の部下と共にかろうじて逃れ、ロス島に住む義父の保護下に逃れたと言われている。オラフは、スカイ島の副官であるバルカソン・パールに追われて亡命したとされているが、パールはオラフに対して武器を取ることを拒否した。[ 145 ]後日、オラフとパールはスカイ島に戻り、グズロズ・ドンドを戦いで破ったと伝えられている。[ 147 ] [注釈 12 ]

年代記には、グズル・ドンドが「聖コルンバ島と呼ばれるある島」で征服されたと明記されている。[ 153 ]この場所は、スニゾート川の河口にあるスキーボスト島 ( NG41824850 ) と同一の可能性がある。[ 154 ]もう1つの可能性は、問題の島が、現在は陸地に囲まれているキルミュア地区のアイリーン・チャルーム・チル島 ( NG37706879 ) であるというものである。[ 155 ]この島は、かつてはチャルーム・チル湖に浮かんでいたが、その後、湖の水は抜かれ、牧草地に変わった。[ 156 ]考古学的証拠から、湖の別の島に要塞化された遺跡があり、この小島は土手道によって修道院の島とつながっていたことが示唆されている。これが正しいとすれば、この要塞はグズロー・ドンドが教会跡地近くに存在していたことを説明できるかもしれない。[ 157 ]年代記によると、オーラフの軍は5隻の船で構成され、島から2スタディア離れた対岸から出航して島を包囲した。この約2ハロン(400メートル)の距離は、この島がスキーボスト島ではなくアイリーン・チャルーム・チルである可能性が高いことを示唆している。なぜなら前者は、ローク・チャルーム・チル周辺の岸から285メートル(935フィート)から450メートル(1,480フィート)の間に位置していたと思われるからである。[ 158 ] [注 13 ]いずれにせよ、衝突の後、年代記は、捕らえられたグズロー・ドンドの追随者たちが処刑され、グズロー・ドンドは失明させられ去勢されたと伝えている。[ 147 ]オーラフがグズロズ・ドンドへの攻撃でフィアチャルの援助を受けた可能性もある。[ 164 ]確かに、年代記の記述は、オーラフがロスに避難している間に軍勢を集めていたことを示唆しているようだ。[ 165 ]年代記はオーラフがこの拷問を防ぐことができなかったと主張し、特にパールをこの行為の扇動者として特定しているが、[ 166 ]アイスランドの年代記は、確かにオーラフが甥の窮状に責任があると記録しており、パールについては何も言及していない。[ 167 ] [注釈 14 ]

.jpg/440px-Chess02_(crop).jpg)

権力闘争の最中に高位の親族が切断されたり殺害されたりすることは、中世盛期のブリテン諸島の辺境地域では知られていない現象ではなかった。[ 173 ] [注 15 ]たとえば、クロヴァ王朝は存続したわずか 150 年の間に、少なくとも 9 人の王族が切断または暗殺されて死亡した。[ 175 ]そのため、この残忍な内紛がクロヴァ王朝最大の弱点であったと考えるのも一理ある。[ 176 ]同時代の人々にとって、盲目や去勢の拷問は、政敵から権力を剥奪する手段であった。この刑罰は、子孫を残す能力を奪うだけでなく、個人的な権力を剥奪して支持者を集める能力を制限し、将来の復讐の脅威をさらに相殺することになる。[ 177 ]グズロー・ドンドに与えられた重傷は、オーラフが自らの生得権とみなしていたものを、ローグンヴァルドルの血統から奪い取ろうとする意図を如実に示しているように思われる。ローグンヴァルドルが数年前に機会があったにもかかわらず、なぜオーラフを同様に無力化しなかったのかは不明であるが、国際関係の維持と何らかの関係があった可能性もある。例えば、オーラフに寛大な態度を示したことで、ノルウェーの覇権の脅威に対抗するスコットランド人の支持を集めた可能性もある。[ 106 ]いずれにせよ、グズロー・ドンドの無力化は、オーラフとローグンヴァルドルの闘争における転換点となったように思われる。[ 178 ]

1219年9月、ローグンヴァルドルはマン島を教皇に明け渡し、島のために忠誠を誓い、貢物として永久に12マーク・スターリングを支払うことを約束した。 [ 179 ]この服従は1223年5月に教皇ホノリウス3世に認められた。 [ 180 ]ローグンヴァルドルの服従の正確な動機は不明であるが、[ 181 ]ノルウェーの王権の絶え間ない強化の脅威と関係していた可能性は十分にある。[ 182 ]ローグンヴァルドルの教皇への服従はオーラフとの確執と関連していた可能性もある。[ 183 ] 例えば、イングランド王ジョンは人生の最後の数時間で教皇インノケンティウス3世に訴え、彼の幼い息子、後のイングランド王ヘンリー3世の王位継承を確実にするよう求めた。ロンヴァルドルとオラフ王の不和の年代は完全には明らかではないが、ロンヴァルドルの息子を巻き込んだ敵対行為は1220年代に勃発した。したがって、ロンヴァルドルは自身の王位だけでなく、息子の将来の王位継承も確保しようとしていた可能性がある。[ 184 ]

.jpg/440px-Rex_insularum_(British_Library_Cotton_MS_Julius_A_VII,_folio_40r).jpg)

クロヴァン王朝が経験した親族間の争いは主にスカイ島とロッドフス島で起こったが、これらの島は王国にとって明らかに重要なものであった。実際、王国の北部領土は在位中の王から後継者や不満を抱いた王朝主に与えられたことを示唆する証拠がある。[ 188 ]例えば、11世紀、王朝の創始者グズローズ・クロヴァンの治世中、王国の北部はグズローズ・クロヴァンの後継息子、ログマズによって統治されていた可能性がある。 [ 189 ]ログンヴァルドが1187年に父が亡くなったときヘブリディーズ諸島に住んでいたという事実は、年代記の主張に反して、ログンヴァルドが確かに王位の正当な後継者であったことを示しているのかもしれない。[ 48 ]さらに、グズロズ・ドンドがスカイ島に記録されていることから、彼が父の跡継ぎとしてそこに居住していた可能性もある。したがって、ローグヴァルドルがオーラフにロドゥスを与えたことは、オーラフが少なくとも一時的にローグヴァルドルの正当な後継者とみなされていたことを示しているのかもしれない。一方で、ローグヴァルドルへのロドゥス付与は、王位継承を逃した不満を持つ王朝をなだめるという文脈で行われた可能性もある。[ 190 ]いずれにせよ、このような領土の細分化は王国を著しく弱体化させたことは明らかである。[ 191 ]

アラン・フィッツ・ローランドからの反対

1224年、ログンヴァルドルの息子が敗北した翌年、年代記にはオラフがヘブリディーズ諸島地域の有力者を人質に取り、32隻の艦隊を率いてロナルズウェイのマン島に上陸し、ログンヴァルドルと直接対決したことが記されている。その後、王国は両者で分割され、ログンヴァルドルが王の称号とともにマン島自体を保持し、オラフがヘブリディーズ諸島の一部を保持することに合意した。 [ 195 ]ログンヴァルドルの犠牲のもとにオラフが台頭すると、ログンヴァルドルはスコットランドで最も有力な有力者の1人であるアランに目を向けた。 [ 196 ]アランとログンヴァルドルは確かに密接な関係にあった。2人ともギャロウェイ卿ファーガスの曾孫であり、[ 198 ]両者はほぼ同時期にイングランドからアルスターの土地を受け取っていた。そして、アイルズとギャロウェーのつながりが、1200年頃にケイスネスでロンヴァルドがスコットランド王室と関わるきっかけになった可能性がある。[ 199 ]

アランがヘンリー8世に宛てた手紙は異母兄弟間の分割が行われた年に書かれており、その中でアランは軍隊と艦隊のことで手一杯で島から島へと旅をしていると述べている。[ 200 ]この記述は、年代記では翌年とされている、アランとローグヴァルドルによるオラフに対する共同軍事作戦の開始を裏付けている可能性がある。[ 201 ]しかし、後者の史料によると、この作戦はマン島人がオラフとヘブリディーズ諸島人と戦う気はなかったため、失敗に終わったという。[ 202 ]この記録から、アランが諸島での自身の行動をアイルランドのレイシー家との紛争に関連したものとして描写していることが窺える。そのため、この書簡はヒュー・ド・レイシーのアルスターへの野望が諸島のオラフと一致していた証拠となる可能性がある。 1223年にオーラフはローグヴァルドの息子と衝突しただけでなく、ヒューは同年に失ったアルスター伯爵領の回復に乗り出した。この回復運動は、当時アイルランドで進行していたガロヴィディアン王国の拡大を深刻に脅かすものとなった。ローグヴァルドがアランとその家族の支援を得ていたことは明らかだが、オーラフがヒューと同盟を結んでいたと疑う理由もある。アランとヘンリー8世の書簡では、アランはアイルランド侵攻を開始しようとしていたときにヒューとアイルランド司法長官の間で合意が成立したことを知り、アルスターにある家族の領地を国王に確認するよう求めたと記されている。[ 203 ]アランの手紙からは、アイルズでの彼の軍事行動がアイルランドにおけるヒューの不利益になると理解されていたことがわかる。そのため、ヒューは領土回復の試みにおいてアイルズからの軍事援助を利用するものと予想されていたようだ。[ 204 ] [註 16 ] 1223年と1224年にオラフがローグヴァルドルに侵攻したことは、まさにレイシー家がアイルランドにおけるガロウィディアン勢力に反対する軍事行動をとっていた時期であり、偶然とは考えにくい。オラフが好機を捉えたのかもしれない。[ 217 ]あるいは、ガロウィディアン勢力によるオラフに対する軍事行動に乗じたのは、ユーグ自身だったのかもしれない。[ 218 ] [註 17 ]

ヘンリー8世と妹でスコットランド女王ジョアンとの間に交わされた、おそらく1224年頃の書簡には、ノルウェー王ホーコン・ハーコンが西方への海上遠征を計画していたという噂が流れていたことが記されている。ジョアンがヘンリー8世に宛てた手紙では、この遠征はユーグによるアイルランドにおけるイングランド側の利益に対する脅威という文脈で語られているが[ 223 ] 、ホーコンの関心はアイルランド諸島における情勢の悪化に集中していた可能性もある。[ 224 ]一つの可能性として、ジョアンの手紙は、オーラヴがホーコンにローグヴァルドに対抗するための支援を求めたと考えられていた証拠である可能性がある。[ 126 ] [注 18 ]

また1224年には、13世紀のハーコンアル・サガ『ハーコンアルソナール』に、ギリクリストのオッタル・スナイコルソンと多くの島民がノルウェーに渡り、領土の必要に関する手紙をハーコンに提出したと記されている。[ 230 ]一つの可能性として、これらのいわゆる必要は、激しい親族間の争いと異母兄弟間の最近の条約を指している可能性がある。[ 231 ]そのため、このサガは、ノルウェー王冠に王朝間紛争のいずれかの側の代表者、あるいは間に挟まれた中立の族長らが接触したことを明らかにしているのかもしれない。[ 232 ] [注 19 ]ノルウェー王冠を介して内紛を鎮めようとする更なる試みは、同じ史料に、島嶼部の司教シモンがハーコンと会ったと記されていることから、1226年に行われた可能性がある。[ 235 ]

それから少し後、おそらく1225年か1226年頃に、年代記には、ローグンヴァルドルが自分の娘とアランの幼い私生児トーマスの結婚を取り仕切ったことが記されている。ローグンヴァルドルにとって残念なことに、この婚姻関係は彼が王位を失ったことにつながったようで、年代記にはマン島人が彼を権力の座から引きずり下ろし、オラフに交代させたと記されている。[ 238 ]この結婚に対する憤りが記録されていることから、アランの息子が最終的にローグンヴァルドルの後継者となることが意図されていたことがうかがえる。 [ 239 ]ローグンヴァルドルは当時おそらく60歳くらいで、[ 199 ]孫たちはまだ幼かったと思われる。[ 106 ]実際、ローグヴァルドルの高齢と息子の切断手術を考慮すると、島民のかなりの数がオラフを正当な後継者と見なしていた可能性もある。こうした見方は、マン島民がアランとローグヴァルドルのヘブリディーズ諸島における遠征にあまり熱意を示さなかった理由をうまく説明できるだろう。[ 240 ]トーマスは当時まだ10代半ばであったため、当時の観察者にとって、王国の実権を握るのはアランであることは明らかだったかもしれない。[ 241 ]

ログンヴァルドルが結婚に同意したという事実は、王位に就くことが、オーラフに対抗するアランへの援助の代償であったことを示しているのかもしれない。[ 242 ]スコットランド王室の視点からすると、アランの息子がマン島の頼りになる従属王になるという見通しと、西海岸に沿ってスコットランド王権をさらに拡大・強化し、戦争で荒廃した地域に安定をもたらす可能性があることが、アラン諸島における彼の野心を後押ししたと考えられる。[ 243 ] [注 20 ]アレクサンダー大王は、おそらくフィアチャールとオーラフの同盟も奨励したと思われる。[ 245 ]このように、スコットランド王室は兄弟間の争いで双方を翻弄することで、諸島における不和を激化させたようだ。[ 246 ]アランの関心は明らかにマン島と南ヘブリディーズ諸島にあり、北海峡・クライド湾地域における彼の領地を補完する地域であったが、[ 247 ]フィアチャー自身の関心はスカイ島[ 248 ]とルイス島に集中していた可能性があり、彼の子孫は13世紀後半にこれらの地域で優位に立った。[ 247 ] [注21 ]

.jpg/440px-Henry_III,_King_of_England,_coat_of_arms_(Royal_MS_14_C_VII,_100r).jpg)

王歴のこのどん底に、退位させられたローグヴァルドルは、ギャロウェーにあるアランの宮廷に亡命したようである。[ 251 ] 1228年、オーラフとその族長たちがヘブリディーズ諸島にいなかった間に、年代記にはローグヴァルドル、アラン、アランの兄弟のトーマスがマン島を侵略したことが記録されている。この攻撃で島の南半分が完全に荒廃したようで、年代記にはほぼ砂漠化したと記されている。[ 252 ]敵の手によって深刻な打撃を受けたオーラフは、王歴のどん底だったようで、[ 253 ]ヘンリーとオーラフの間で交わされた書簡の断片の中で、オーラフがアランからの攻撃をほのめかしていることから、異母兄弟に対抗するためにイングランドの援助を求めた。[ 254 ]このイングランドの援助要請はヘンリー8世にアレクサンダー大王への介入を求めており、オラフ王はアレクサンダー大王がアランの侵略を積極的に奨励していると考えていたことを示しているように思われる。[ 255 ] [注 22 ] 1228年の攻撃にアソル伯が参加していたことは、アレクサンダー大王がこの作戦を知っていたことを示している可能性がある。一つの可能性としては、このスコットランド主導の作戦は、島を征服しようとするものではなく、イングランドを巻き込むことなくオラフ王に妥協を迫る試みであったということである。[ 106 ]いずれにせよ、アランがマン島を去った後、オラフ王とその軍は島に再び現れ、残っていたガロウィディアン人を打ち破った。こうして、島に平和が戻ったと年代記は述べている。[ 257 ]

オラフとの戦争にもかかわらず、イングランド政府は1228年までに彼を王として扱っていたことは確かである。[ 258 ]その年、イングランドの記録によると、ヘンリー8世は異母兄弟間の和平を仲介しようとし、オラフにイングランドへの安全な渡航を許可した。[ 259 ]この介入が、その年オラフがマン島を一時的に離れる原因となった可能性がある。[ 106 ]また、これは、ローグヴァルドが最終的にイングランドの支持を失った大まかな時点を示しているとも考えられる。[ 260 ]イングランド王室は前年にオラフに送った書簡で形式的には彼の王権を認めていたが、彼に向けられた攻撃的な口調から、その時点ではローグヴァルドが望ましい王朝であった可能性が高いことがわかる。[ 261 ] [注 23 ]

ログンヴァルドルの最後の没落

年代記には、おそらく1229年1月初旬のこと、ローグヴァルドルが5隻の船を率いてギャロウェイを出航し、現在のピールの町の近くにあるセントパトリック島の港に夜間襲撃を仕掛けたため、オラフの軍勢を不意に捕らえたと記録されている。この襲撃で、年代記にはローグヴァルドルがオラフの船とその部族長たちの船をすべて破壊したと記されている。[ 264 ]年代記の攻撃の記述は、遠征隊がギャロウェイから出発したと述べており、ガロウィディアン人の関与を暗示しているが、ローグヴァルドルがわずか5隻の船しか指揮していなかったという事実は、この支援が弱まっていた可能性を示唆している。[ 265 ] [注 24 ]

ログンヴァルドルは攻撃の後、マン島南部に拠点を構え、年代記には南部人の支持を得たと記されている。一方、オーラフはマン島北部に軍を集結させたと記されており[ 270 ]、これは1月と2月の大半、島が二人の男によって分割され、最終的に対決に至ったことを示唆している[ 271 ] 。年代記によると、ログンヴァルドルとオーラフは軍を率いてティンワルドに向かった[ 272 ]。[注 26 ]この地名の由来は古ノルド語のþing(「集会」)とvǫllr(「野原」「牧草地」)に由来し、集会の場であったことを示している[ 278 ]。これは交渉が意図されていた可能性を示唆している[ 268 ] 。

2月14日、聖バレンタインの祭りに、年代記にはオーラフの軍がティンワルドでログンヴァルドルへの攻撃を開始したが、そこでログンヴァルドルの軍は敗走し、彼自身も殺害されたと記録されている。[ 272 ]ティンワルドは、おそらく島民が公式に王を就任させ、 [ 279 ]新しい法律を宣言し、紛争を解決した場所であったと思われる。 [ 280 ]そのため、この地でオーラフがログンヴァルドルに勝利したことで、彼の王としての地位が高まった可能性がある。[ 281 ]ログンヴァルドルの失脚はアイスランドの年代記によって簡潔に裏付けられているが、[ 282 ]他の史料は彼の死が裏切りによるものだと示唆しているようだ。例えば、 14世紀のラナーコスト年代記では、ローグヴァルドルは「邪悪な者たちの手中に落ちた」と記されている。[ 283 ]一方、マン年代記では、オーラフは異母兄弟の死を悲しんだものの、殺害者たちに復讐することはなかったと記されている。[ 272 ]後者の記述にあるグズローズ・ドンドの重傷とローグヴァルドルの死は、これらの歴史的エピソードにおいてオーラフが支持者を統制できなかったことの証拠となる可能性があるが、この史料の編纂者が、オーラフを親族に対する暴力行為から切り離そうとした可能性もある。[ 284 ]

ノルウェーの介入

オスパルの王位継承

アランの盟友の死は、ガロヴィディアン人の島々への関心を阻むことはなかった。実際、アランとソムヘアレ氏族の分派であるドゥブガイユ氏族のメンバーは、オーラフへの圧力を維持していたことは明らかである。[ 286 ] [注 27 ] 1229年の夏、島々で開戦の報告がハーコンの王宮に届いた。[ 290 ] 13世紀のハーコンのサガ『ハーコンアル・ソナール』は、アランを騒乱の主犯の一人として具体的に挙げており、彼を「最も偉大な戦士」と評し、ヘブリディーズ諸島全域で略奪を行った大軍と船を擁していたと記している。[ 291 ]クラン・ソムヘアルのメンバー数名もこの騒動に関与している:ドゥブガール・マック・ドゥブガイル、ドンチャド・マック・ドゥブガイル、そしてあるソムヘアル。[ 292 ]ソムハイル氏族のこれらのメンバーはハーコンに対して不誠実であるとして描かれているが、この物語では彼らをオーラフルと対比させている。オーラフルはハーコンの忠実な支持者であり、アランに対して男らしく王国を守ったと言われている。[ 293 ]

オーラフはアランとその同盟者によってノルウェーから追い出され、1230年初頭にノルウェーの宮廷に到着したが、ハーコンがすでに行動方針を決めていたことは明らかである。[ 294 ]到着後、サガによればオーラフはアランのノルウェーでの行動について報告した。[ 295 ]フラテイヤルブック版とスカーホルツブック版のサガによると、オーラフはアランの自慢を繰り返し、アランがノルウェー侵攻さえ可能だと考えていることを示唆した。[ 296 ]しかし、アランの意図を正確に反映したものではなく、オーラフの語った大言壮語はむしろアランに対するノルウェー人の敵意をさらに煽るための作り話だったのではないかと疑う理由がある。[ 297 ]

いずれにせよ、アイスランドの年代記、サガ、マン島の年代記、ラナーコストの年代記はすべて、ハーコンが諸島の王権をオスパクルに譲ったことを明らかにしている。[ 301 ]オスパクルはドゥブガイユ氏族の一員で、諸島外のノルウェーで長く仕えていたと思われる。[ 302 ]オーラフの到着前にノルウェーにいた他の島民には、パールとグズロズ・ドンドがいた。 [ 106 ]グズロズ・ドンドはオスパクルの主要な支持者の一人だったと思われる。[ 303 ]サガによると、ハーコンはオスパクルに王権を与えただけでなく、諸島の平和回復を任務とするノルウェー艦隊の指揮権も与えた。[ 304 ]

オーラフがノルウェーに到着してから数日後、サガではオスパルクの艦隊が諸島に向けて出航し、オークニー諸島に到着した後に数が増えたことが明かされている。[ 305 ]アイスペンニル版のサガではノルウェーの艦隊の数は12隻とされているが、フラテイヤルブック、フリスブック、スカルホルツブック版では11隻とされている。[ 306 ]また、前者のバージョンでは艦隊がオークニー諸島から20隻の船を得たとされているが、後者の3つのバージョンではオークニー諸島を出発した時点で艦隊は20隻であったとされている。[ 307 ]サガではオラフとパルが同じ船で旅をしたと語られており[ 308 ]、オークニーに到着した後、オークニー伯爵のヨン・ハラルドソンがオラフにオックスという船を与えたとされている[ 309 ]。[注 28 ]島々に到着すると、艦隊はアイラ島でソムヘアル一族の3人の指導者と合流した[ 314 ]。

ノルウェー艦隊が集結しているという知らせはすぐにアレクサンダー2世に届き、彼は西海岸へとまっすぐ向かい、急速に拡大する危機に注意をそらしたようである。5月28日、アランはスコットランド王軍が集結していたと思われるエアでアレクサンダー2世と面会したと記録されている。[ 320 ]おそらく5月か6月、オスパルクの艦隊はキンタイア海を回り、クライド湾に入り、ビュート島に上陸し、そこで彼の軍はロゼー城とほぼ同一の要塞を襲撃して占領することに成功した。[ 321 ]フラテイヤルブック、フリスブック、スカーホルツブック版のサガでは、城は3日間の戦闘の後に陥落し、[ 322 ] 300人のノルウェー人と島民が攻撃で亡くなったと明記されている。[ 323 ]作戦のこの段階までに、艦隊は80隻の規模に達していたと言われており、[ 324 ]この数から、オスパルクの戦闘力は3000人以上であった可能性がある。[ 325 ]アランが大艦隊を率いて付近にいたとの報告により、ノルウェー軍はキンタイアへ撤退せざるを得なかったとされている。[ 326 ]アイスペンニル版のサガではアランの艦隊は200隻近くとされているが、フラテイヤルブック、フリスブック、スカルホルツブックの各版では150隻とされている。[ 327 ]これらの合計から、アランは2000人[ 328 ]もしくは3000人の兵を指揮していたことが示唆される。 [ 329 ]キンタイアに艦隊を撤退させたオスパルクは病に倒れて亡くなった。[ 330 ]ビュート島への攻撃で負った傷が原因と推測される。[ 331 ]サガによると、王の死は支持者たちの間で激しく嘆かれた。[ 332 ]

オーラフルとグズロズル・ドンドの共有王権

オスパルクの陥落の結果、サガでは艦隊の指揮権がオラフに引き継がれ、彼はアラン軍をカウプマンナエイヤル(「商人諸島」)[ 333 ]に導いてアラン軍をうまく逃れたことが明かされている。[334]この島々はコープランド諸島を指していると思われる。[ 334 ] [注 30 ]アーズ半島沖合のこの目的地が選ばれたのは、保護と補給の両方を得るためだったと疑う理由がある。[ 84 ]特に、これらの島々は、ヒューの娘と結婚していたアランがアイルランドからの援助を受けるのを阻止する手段を艦隊に提供した可能性がある。[ 336 ]また、艦隊が近くのグレイ修道院(オラフの妹アフリカが設立した修道院)から兵站支援を得たことも考えられる。近くにあるもう一つの宗教施設、インチ修道院はアフリカの夫(アルスターにおけるヒューの前任者)ジョン・ド・コーシーによって設立され、艦隊に食料を供給していた可能性もある。[ 337 ] [注 31 ]艦隊がカウプマンナエイヤルに停泊した後、サガによれば艦隊はマン島に向けて出航し、そこでソルケル・ニャールソン[ 341 ]というマン島民の軍が(明らかにガロウィディアン人と同盟を結んでいたと思われる)入植者たちに短期間抵抗したが、その後解散させられた。[ 341 ]ラネルコスト年代記[ 343 ]とマン年代記によると、マン島に到着した後、オーラフとグズロー・ドンドは王国を分割し、オーラフがマン島を、グズロー・ドンドが島々を支配した。[ 344 ]

オスパクルが王に即位したにもかかわらず、ハーコンがアイルズ王国の統治をどのように構想していたかは定かではない。一方では、ハーコンがオスパクルとグズローズ・ドンドに王国を分割させ、オーラフを犠牲にしようと考えていた可能性もある。[ 345 ]他方では、オーラフがアランとソムヘアレ氏族と争ったことがサガで称賛されているという事実は、ハーコンがオスパクルをオーラフに取って代わるつもりはなかったことの証拠かもしれない。むしろハーコンは、ソムヘアレ氏族の広大な領土をオスパクルが統治することで、一族の服従を確保する計画を立てていたのかもしれない。したがって、オスパクルの将来の領土は、アーガイル、キンタイア、インナー・ヘブリディーズ諸島で構成されていたと思われる。[ 346 ]もしこれが正しいとすれば、艦隊の主な目的はオスパルクの領土獲得であったが、作戦終盤に採用された副次的な目的はマン島のオーラフの回復であったと思われる。[ 347 ]

.jpg/440px-Hákon_Hákonarson_(British_Library_Royal_14_C_VII,_folio_150r).jpg)

また、ハーコンが当初オーラフとグズローズ・ドンドの間で権力を分割するよう命じた可能性もあり、[ 352 ]また、ハーコンは当初、グズローズ・ドンドに権限を譲ることを条件にオーラフの大義を支援することを約束した可能性もあり、[ 353 ]グズローズ・ドンドもオスパルクと同様にノルウェー王室から王として承認される可能性がありました。[ 354 ]オーラフとグズローズ・ドンドの和解は両者にとって利益になったでしょう。アランの王朝的野望から親族を守ることができ、この男の息子とグズローズ・ドンドの妹との王族婚を相殺できたからです。アランがオラフに対して軍事行動を起こしたという記録は他には残っていないが、これはアランがクロヴァ王朝の二つの対立する支族間の協定に同意した証拠かもしれない。[ 355 ]

オーラフとグズローズ・ドンドの間の協定は長くは続かなかった。[ 356 ]サガによると、春に艦隊がノルウェーに向けて出発したとき、北のリョーズフースに向かう前にキンティレム人と衝突し、そこで島からソルモズ・トルケルソンという人物を追い出した。 [ 357 ] [注 33 ]艦隊がオークニー諸島に向けてその地域を出発した数週間後、サガによると、パールはスドレイヤルでグズローズ・ドンドによって殺害された。[ 359 ] [注 34 ]マン島の年代記[ 361 ]とラネルコストの年代記によると、グズロー・ドンドはヘブリディーズ諸島に居を構えたが後に殺害され[ 362 ] 、前者の記録ではロドゥスで死亡したとされている。[ 361 ]いずれにせよ、グズロー・ドンドの死後になって初めてオーラフが王位を全うできたことは明らかである。[ 356 ]オーラフは死ぬまで王国を統治した。[ 363 ]

ノルウェー軍の帰還後、サガは遠征の結果としてハーコンが「名誉を得た」と述べ、ハーコン自身も海外での奉仕に心から感謝したと記している。[ 365 ]この作戦は、アイルズ王国の歴史における転換点となったように思われる。ローグヴァルド以前の王たちはノルウェー王権を無視する余裕があったが、ローグヴァルドの後を継ぐ王たちはノルウェー王室とのより緊密な関係を必要としていたことは明らかである。[ 366 ]ノルウェー人はこの遠征の終結を歓迎したが、唯一永続的な成果はオーラフ王の復位であった。長年の混乱の後にクロヴァ王朝が統合されたこと、そしてオーラフ王がアレクサンドロス大王の北方における主要な後見人であるフィアチャールと親族関係にあったことを考えると、スコットランド人もこの結果を歓迎したかもしれない。[ 358 ]しかし、この遠征自体は、1216年のイングランドによるスコットランド侵攻以来、スコットランド人が直面した最も重大な危機であったかもしれない。[ 367 ]スコットランドの史料には1230年の遠征についての記述はないが、その規模はイングランドの史料、例えばラナーコスト年代記[ 368 ]や13世紀のダンスタプリア年代記によって明らかにされており、後者は、遠征中のノルウェー人と島民がスコットランドとマン島に侵攻し、かなりの損害を与えた後に、多大な労力で打ち負かされたと報告している。[ 369 ]

グズロー・ドンドの最後の失脚の状況は、彼が負傷し機能障害を抱えていたにもかかわらず、速やかに自らの権威を主張し、パルを排除できたことを示している。[ 370 ]ノルウェー人の存在が一時的に島民たちの執拗な敵意を抑えたかもしれないが、艦隊の撤退が新たな紛争のきっかけとなったようだ。[ 106 ]明らかにまだオーラヴの支持者であったこと、そして確かに二人はオスパルの遠征の開始時に同じ船で航海していたと伝えられている[ 308 ]ことから、パルの絶滅はグズロー・ドンドが父の死と自身の身体を傷つけられたことへの復讐であったことを示唆している。[ 371 ]グズローズ・ドンドの死後、オーラフが領土を取り戻し、支配権を維持できたという事実は、ノルウェー人がこの地域から撤退した後、オーラフがグズローズ・ドンドに対抗しようとした可能性があることを示唆している。[ 106 ]

後期統治

1230/1231年の遠征の後、アランはオラフに対する侵略政策をやめた。[ 376 ]おそらくはアレクサンダー[ 377 ]のせいであろう。アレクサンダーはその後、領土の北西周辺のノルウェー・ゲール人の有力者たちに対してより慎重な戦略をとった。[ 378 ]オラフがようやく権力を取り戻した後、スコットランド人を脅かしたという証拠はない。1214年頃の彼の釈放は、実はアレクサンダー自身のおかげだった可能性がある。1230/1231年に権力を回復した後、スコットランド人は彼を邪魔できず、彼もスコットランド人を邪魔しなかったということかもしれない。[ 379 ] [注 36 ] 1230/1231年の遠征の文脈では、ノルウェー人はアレクサンダーではなくアランを主な敵と見なしていたようである。[ 381 ]後者は、アランのアイルズにおける野心とオラフ王との戦争が、その年にスコットランド人が直面した危機の根本原因であると見なした可能性があります。[ 382 ]いずれにせよ、アレクサンダーはその後、スコットランドの執事であるウォルター・フィッツ・アラン2世とその親族に頼り、スコットランドの王権をアーガイルとアイルズにまで拡大しようとしたようです。[ 383 ]スコットランド人が西部で攻撃的な行動を再開したのは1240年代になってからでした。[ 384 ] [注 37 ]

治世中のある時点で、彼はホルム・カルトラム修道院の修道士たちに一定の商業権と保護を与えたことが知られている。[ 386 ]ある時点で彼はマン島の2つの教会(バラクニバの聖ニニアンと聖ロナン)に関する権利をウィットホーン修道院に与え、[ 372 ]また別の時点では聖ビーズ修道院に牛60頭、または同等の羊や豚を与えた。[ 387 ]オラフが1228年にヘンリー8世に宛てた手紙には、オラフが商業活動に関わっていたことが明らかにされている。[ 388 ]

1235年、オラフはヘンリー8世の宮廷に赴いた。[ 389 ]その証拠として、1235年4月に発行されたイングランドの安全通行許可書がある。[ 390 ]その年の7月、オラフはヘンリー8世に忠誠を誓い、イングランド王室のためにイングランドとアイルランドの海岸を守る働きに対して報酬を受け取ったと記録されている。[ 391 ]その結果、オラフはイングランドとアイルランドの海岸を忠実に守り、必要に応じてイングランドにガレー船50隻を供給することを誓約した。そのすべてに対して、年間40マルク、小麦100クラノック、ワイン5ホッグヘッドが支給された。 [ 392 ]

オラフの治世の終わり近くに、オラフはノルウェーへの再訪を開始したようで、[ 395 ]ヘンリー8世が不在の間、臣民にオラフと王国を守るよう指示した命令(1236年5月、 [ 396 ]と1237年4月に発行)からもそれが明らかである。[ 397 ]

オラフはセント・パトリック島のセント・ゲルマン大聖堂の守護者だった可能性がある。[ 393 ]年代記には、この宗教施設がシモン・オブ・ザ・アイランド司教によって建設されたと記されている。[ 398 ]この場所自体は12世紀か13世紀に設立されたようだ。[ 399 ] 11世紀から12世紀の初期の教区司教たちは、おそらく島々の地域から地域へと巡回していただろう。[ 400 ]そして、大聖堂の建設が、教区の最終的な定着を表している可能性がある。[ 132 ]この場所は、何世紀にもわたっていくつかの建設段階を経てきたが、どの部分がシモンによるものかは不明である。[ 394 ] [注 38 ]オラフの北ヘブリディーズ諸島での行動は、彼がスキーボスト島のスニゾート大聖堂の守護者でもあったことを示している可能性がある。 [ 393 ]この宗教施設は14世紀に初めて記録に登場している。[ 404 ]

オラフ[ 186 ]は父や祖父[ 405 ]と同じくラテン語のrex insularum [ 186 ]を称したが、息子のHaraldr [ 186 ]と Magnús [ 186 ] はrex mannie et insularum [ 187 ]という形を用いた。それでも、年代記の死亡記録ではオラフにこの称号が与えられている。[ 406 ]この称号は 13 世紀にイギリスの官庁からも一族に与えられており、これは島民自身によって採用される前のことと思われる。[ 407 ]この称号rex insularumは、989 年に初めて記録されたゲール語のrí Innsi Gall (「外国人の島々の王」 )に相当し、[ 408 [ 409 ] [注 39 ]

死

オラフの治世は1226年から1237年まで続いた。[ 416 ]マン島の年代記の大部分は彼とローグヴァルドルの争いに充てられているが、[ 417 ]オラフの治世は数行でしか触れられていない。[ 418 ]この資料によると、オラフは1237年5月21日に[ 419 ]セントパトリック島で[ 420 ]亡くなり、ルシェン修道院に埋葬された。[ 421 ]マン島で最も主要な教会跡であるこの修道院は、1134年に父方の祖父によって建立された。[ 422 ] 13世紀にはクロヴァン王朝の王家の霊廟となり、[ 423 ] 1226年から1265年にかけて統治した一族の4人の王のうち3人が埋葬されている。[ 424 ]オラフはルシェンに埋葬された最初の王族である。他の王族は、彼の息子であるローグヴァルドルとマグヌスである。[ 425 ]ルシェンで発見された13世紀の石棺の蓋か墓石は、そこに埋葬された3人の王のうちの1人のものと関連している可能性がある。[ 414 ]オラフ王とその父がセントパトリック島で亡くなったという事実は、そこが王室の居城であったことを示唆している。[ 426 ]マン島の王権の座は、13世紀にルシェン城に移る前は、セントパトリック島のピール城にあった可能性がある。 [ 427 ] [注41 ]

子孫

オラフ王の死後、ハーラルドル、ローグヴァルドル、マグヌスという3人の子供が残り、彼らは最終的に王として統治した。[ 429 ] [注釈 42 ]オラフ王の後を息子のハーラルドルが継ぎ、[ 437 ]さらにオラフ王の息子ローグヴァルドルが継承した。[ 438 ]この王は1249年に、グズローズ・ドンドの息子ハーラルドルの仲間によって殺害されたようで、ハーラルドルが王位を継承した。[ 439 ]グズロー・ドンドの死後ほぼ20年を経て、グズロー・ドンドの息子が突然王権を掌握したことで、(グズロー・ドンドの父)ローグンヴァルドルとオラフの血統間の王朝内紛がさらに次の世代にもわたって続いたという事実が明らかになった。[ 440 ]この内紛は、王朝最後の君主であるオラフの息子マグヌスの治世にようやく終結した。[ 441 ]

オラフの子供たちの母親は不明である。[ 442 ]息子のハーラルドルの母親の名前を示す史料はないが、[ 443 ]年代記によれば、ハーラルドルはオラフの死の時点でまだ14歳であったとされている。このことからハーラルドルの出生は1222年か1223年、つまりオラフがカイリスティーオナと結婚した頃となる。[ 444 ]これは、カイリスティーオナかラウオンがハーラルドルの母親であった可能性を示唆している。[ 445 ]ハーラルドルの二人の兄弟については、カイリスティーオナが母親であったと考えられる。[ 385 ]もしラウオンが本当にハーラルドルの母であり、ラグナルの子孫であるならば、この関係は、明らかにオーラフの異母兄弟であるローグヴァルドルの近しい支持者であったルアイドリとドムナルが、ローグヴァルドルの死後、オーラフに反対したという記録がない理由を説明できるかもしれない。[ 99 ] [注 43 ]確かに、1230年代から1240年代の間の諸島の記録された歴史は、他の時代と比較して驚くほど平和である。[ 99 ]

オラフには4人目の息子、グズローズがいたことを示唆する証拠がある。[ 32 ] [注釈 44 ]例えば、年代記には、ハーラルドが王位を継承して間もなく、ハーラルドがヘブリディーズ諸島を訪れ、マン島の統治権を親族のロクランに託し、ロクランがハーラルドに代わって島を統治したと記されている。翌年の秋、ロクランとその支持者たちはハーラルドを支持するヘブリディーズ諸島の人々と衝突したと言われており、ハーラルドが春にマン島に戻ると、年代記には、ロクランが部下全員と養子であるグズローズという若者(オラフという男の息子)と共にウェールズへ逃亡したと記されている。彼らが乗っていた船はウェールズ沿岸で難破したとされ、ロクランは無事に上陸したものの、グズローを救おうと現場に戻った。年代記によると、ロクラン、グズロー、そして約40人が難破で命を落とした。[ 451 ]

ロックランの養子は、似た名前を持つ人物「ゴドレド・フィリオ・レジス・マニー」と同一人物である可能性があります。この人物は、1241年頃にルウェリン・アプ・グリフィズとラルフ・ド・モーティマーの間の譲渡証書を証明しました。 [ 452 ] [注 45 ]ロックランが主君から逃亡した理由も不明であり、[ 454 ]ウェールズを目的地に選んだ理由も不明です。[ 455 ]クロヴァ王朝はウェールズと外交上および家族的なつながりを持っていたことは間違いありません。[ 456 ]一つの可能性として、ロックランの逃亡の記録から、彼がオラフの息子ハラルドを別の息子と取り替えようとしたことが分かるでしょう。[ 16 ]年代記の養子の海上での死の記述が間違っており、彼がウェールズで証言されている同名のマン島の王子と同一人物である場合、この人物が祖先の領域外で活動したのは、オーラフの死とハーラルドの即位後の争いの結果であった可能性があります。[ 457 ]当時のハーラルドの若さ、そして同名の従兄弟であるハーラルド・グズロダルソンという潜在的なライバルがいたという事実は、ハーラルドが父の存命中に後継者に指名されていたことを示している可能性があります。[ 458 ]

祖先

| 黒のオラフの祖先 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

注記

- ^ 1990年代以降、学者たちは英語の二次資料でオーラフルにさまざまな人名を与えている: Amhlaibh、 [ 2 ] Amhlaíbh、 [ 3 ] Amlaíb、 [ 4 ] Olaf、 [ 5 ]オーラフ、 [ 6 ]オーラフル、 [ 7 ]オーラフル、 [ 8 ]オラフ[ 9 ]とオラバス。 [ 10 ]同じ時期に、オーラヴルには英語の二次資料でさまざまな愛称が与えられている: Amhlaíbh Dubh mac Gofhraidh、 [ 3 ] Amhlaíbh mac Gofhraidh、 [ 3 ] Olaf Godredsson、 [ 11 ] Óláf Guðrøðsson、 [ 12 ]オーラフ・ゴッドレッドソン、 [ 13 ]オーラフ・ゴッドレッドソン、 [ 14 ]オーラフ・グズロザルソン、 [ 8 ]オーラフ・グズロザルソン、 [ 15 ]オーラフ・グズロザルソン、 [ 16 ]オーラフグズロズソン、 [ 17 ]とオーラフル・グズロズソン。 [ 18 ]同じ時期に、彼は英語の二次資料でさまざまな形容詞を与えられている: Amhlaíbh Dubh mac Gofhraidh、 [ 3 ] Amlaíb Dub、 [ 4 ] Olaf "the Black"、 [ 19 ] Olaf Dubh、 [ 20 ] Olaf the Black、 [ 21 ] Óláfr Dubh、 [ [22 ]オーラヴ・ザ・ブラック、 [ 23 ]およびオラフ・ザ・ブラック。 [ 19 ]

- ^グズローの子として具体的に特定されているアフリカ[ 34 ]とイヴァルの母方の祖先も同様に不明である。 [ 24 ]

- ^オラフがイングランド王ヘンリー3世に宛てたこの手紙の中で、オラフはローグヴァルドを私生児と表現しているが、彼の母親が誰なのかについては詳しく述べていない。 [ 50 ]

- ^オラフに与えられたゲール語の称号の証拠は、13世紀の英国の行政記録に保存されており、彼の息子の1人を「マグナス・フィリウス・オラヴィ・ドゥフ」としています。 [ 73 ]このラテン語のテキストは、13世紀のハーコナル・サガHákonarsonarでオラフに与えられた古ノルド語のsvartiに対応しています。 [ 74 ]オラフの称号は、18世紀のクランラナルドの書によってさらに証拠付けられ、ゲール語で「アムフラム・ドゥブ」と呼ばれています。 [ 75 ]クロヴァン王朝の名前のほとんどはスカンジナビア語に由来しており、この一族が自覚的にスカンジナビア人であると認識していたことを示唆しているが、 [ 76 ]何人かのメンバーがゲール語の称号を持っていたという事実は、諸島のスカンジナビアとゲール語の混合文化環境の証拠である。 [ 77 ]

- ^諸島王ソムヘアレ・マク・ジョラ・ブリグデの息子が同じ名前を名乗っていたことは知られているが、彼についてはそれ以上のことは何も知られていない。 [ 81 ]カンナ島には確かに中世の教会がいくつかあった。 [ 82 ]アイオナ修道院の設立憲章に記載されている島の一つであるという事実は、島への上陸権がこのベネディクト会修道院に属し、世俗の統治者に属していなかったことを示しているのかもしれない。 [ 83 ]修道院の設立憲章はアイスランド人が上陸した翌年に遡る。もし修道院設立以前からこの島がアイオナ島と関連付けられていたとすれば、アイスランド人はそこで司教選が丁重に扱われるだろうと予想していた可能性がある。 [ 84 ]いずれにせよ、ある時点でスモール・アイルズはクラン・ルアイドリ領の一部を形成していた。 [ 85 ]

- ^ヘブリディーズ諸島のフラヴンとグズムンドのエピソードは、アイスランド、ノルウェー、アイリッシュ海を結ぶ重要な海上交通路に位置するという自分たちの領土の立地を、ヘブリディーズ諸島の王たちが利用しようとしていたことの証拠かもしれない。 [ 87 ]この地域を通る国際交通は、ルイス島で発見され、おそらくノルウェーで作られた78個の中世のゲーム用駒のコレクションであるルイスチェスマン[88]によって物質的に証明されているかもしれない。[ 89 ]

- ^マン年代記でラウオンに与えられた名前はゲール語の名前を表している可能性があります。 [ 19 ]

- ^年代記がローグヴァルドルとオラフの義父の名前を記していない理由の一つは、年代記が彼に不利な偏見を持っているためである可能性がある。もう一つの可能性は、年代記作者が単に彼の名前を知らなかった可能性である。 [ 100 ]同様に、年代記がラウオンの妹の名前を記していないという事実は、彼女に対する特定の偏見の証拠となる可能性がある。ラウオンはローグヴァルドルとオラフの間の親族間の争いにおいて重要な役割を果たしたとされる女性である。 [ 101 ]

- ^フィアチャールは娘をオーラフと結婚させることで、国際的な勢力と交渉できる能力を確立し、スコットランド王室に依存していないことを証明した。 [ 117 ] 1222年から1223年にかけての出来事を概説した年代記によってカイリスティーナの父が特定されたことは、フィアチャールが伯爵に任命された最古の記録である。 [ 118 ]フィアチャールの妻はアングロ・フレンチかフラマン人だった可能性がある。彼の子供たちはフランス語とゲール語の混ざった名前を与えられた。 [ 116 ]

- ^年代記ではさらに、レジナルドは王族の生まれであったと記されている。 [ 135 ]

- ^ファーネスの修道院長でもあったニコラスは、ファーネス修道院の修道士によってアイルズ司教に選出され、ルシェン修道院の修道士からこの選出の確認を受けていた。 [ 137 ]しかし、ニコラスは司教座に就くことはなく、 [ 138 ]亡命生活の一部をローマで過ごしたようだ。 [ 139 ] 1219年11月の教皇の書簡では、カーライル司教と教皇特使に対し、アイルズ司教である「N」に反対する無名のアイルズ王子らを戒めるよう促している。[140] 1224年5月の別の教皇の書簡では、「N」が司教座から追放されたのは「土地の領主と他の人々が彼に全面的に反対した」ためであると述べられている。 [ 141 ] 1219年9月にローグヴァルドルが教皇の家臣となり、 [ 142 ]教皇がローグヴァルドルを具体的に特定し、1223年5月の手紙で熱烈な言葉で描写しているという事実は、ニコラウスに反対したのはオラフであったことを示唆している。 [ 143 ]ヘンリー8世が1227年の手紙でオラフにファーネスの修道士に危害を加えないよう警告しているという事実は、オラフが実際にファーネス修道院に対して計画を持っていたことを示しているのかもしれない。 [ 144 ]

- ^年代記では、パルは副長官(vicecomes)と記されている。このラテン語は英語で「保安官(sheriff)」と訳されているが[ 148 ]、スカンジナビアの称号を表している可能性もある。 [ 149 ]副長官という用語が使われているのは、諸島におけるイングランドとスコットランドの影響の結果としてである可能性がある。 [ 150 ]いずれにせよ、年代記のパルに関する記述は、彼が諸島で重要な人物であったことを示し、「王国中で精力的で有力な人物」 [ 151 ]と描写しており、スカイ島で王室の代表として活動していたことを示唆しているようだ。 [ 149 ]彼の一族が以前の世代で副長官の職に就いていた可能性がある。パルの父方の祖父は、1150年代にソムヘアレ・マック・ギオラ・ブリグデと戦うグズロズ・オラフソンを支援したと年代記に記されている同名のヘブリディーズ諸島の族長と同一人物である可能性がある。 [ 152 ]

- ^キルミュアの地方伝承によると、パルまたはその父親は伝統的にこの地域と関連付けられており[ 159 ]、ゲール語でFear Caisteal Eilein Chaluim Chille (「アイリーン・チャルイム・チレの城の男」) [ 160と呼ばれているという事実は、チャルイム・チレ湖が確かにグズル・ドンドがオーラフとパルに対して抵抗した場所であったことを裏付けているかもしれない[ 19 ] 。キルミュアはブラル・ア・ブアイユテ(「打たれた者の野原」) の場所でもある。ここでヴァイキングはスカイ島での戦いで最後の抵抗をしたと言い伝えられている[ 161 ] 。島の名前から、この年代記は聖コルンバに関連する最も有名な島であるアイオナ島[ 162 ]を指していると思われるが、文脈から出来事がスカイ島で起こったことが明らかになっている。 [ 163 ]

- ^グズロー・ドンドがオーラフとパルに敗北したことは、17世紀のスレイト史にも記されているが、極めて歪曲された形で記されている。 [ 168 ]グズロー・ドンドの失明に関する記述の直後の文で、この史料は「赤毛のオーレイがノース・ウイストでマクニコルを殺害した」と述べている。この記述はオーラフの父方の祖父を指しており、したがってこの人物の治世中に行われた軍事行動に言及する一節の一部である可能性もあるが、 [ 169 ]この文は実際にはオーラフ自身を指し、彼の治世中に起こった出来事を指している可能性もある。 [ 170 ]

- ^ 12世紀のウェールズ人による継承争いに関するイギリスの記録『カンブリエ記述』によると、「その結果、彼らの領土では恐ろしい騒動が起こり、人々が殺され、兄弟が互いに殺し合い、さらには互いの目を潰し合うことさえあった。誰もが経験から知っているように、この種の争いを解決するのは非常に難しい」とされている。 [ 174 ]

- ^ 1210年の年代記には、イングランド王ジョンが500隻の船を率いてアイルランドに向かったと記されている。ロンヴァルドルとその部下がマン島を離れている間に、ジョンの軍勢の一部が上陸し、島を2週間荒廃させた後、人質を取って出発したと記録されている。 [ 205 ]この時期、ロンヴァルドルとジョンの関係が悪かったことを示す他の証拠は見当たらない。 [ 206 ] 1205年から1207年の間、両者は明らかに友好的な関係にあったため、ジョンによる島への攻撃は、ロンヴァルドルが以前に(当時失脚していた)ジョン・ド・クールシーと行った軍事行動とは関係がないように思われる。むしろ、この荒廃はジョンとレイシー家およびブリウーズ家との関係が悪化したことと関係があった可能性が高い。 [ 207 ] 1208年、ウィリアム・ド・ブリウズは妻と家族と共にジョンから逃れアイルランドへ逃亡し、そこでレイシー家に匿われた。ジョンが1210年にアイルランドに到着すると、ブリウズ家はスコットランドへ逃亡し、ガロウェイでカーリック伯ドンチャド・マク・ジョラ・ブリッジに逮捕された。カーリック伯はコーシー家の側近で、ローグヴァルドルの親族でもあった。 [ 208 ]ローグヴァルドルが逃亡中のブリウズ家の到着を認可したかどうかを確実に知ることは不可能であるが、ブリウズ家とレイシー家との密接な関係、そしてローグヴァルドルとコーシー(レイシー家によってアイルランドの領土を追われた人物)との密接な関係は、ローグヴァルドルとブリウズが協力していた可能性は低いことを強く示唆している。 [ 209 ]いずれにせよ、イングランドによるマン島への略奪は複数の史料によって裏付けられている。 [ 210 ]イングランド王自身の記録では、キャリクファーガスにいる間にブリウズの妻子が捕らえられたことを知ったと述べており、 [ 211 ]この記述は、マン島への攻撃が懲罰的な性質のものであったことを示唆しているのかもしれない。 [ 212 ]もしこの攻撃が本当に報復であったとしたら、それはローグヴァルド自身がイングランド王室の敵と関わっていたためではなかったのかもしれない。 [ 213 ]逃亡中のブリウズ家にはヒュー自身も同行していたが、彼らと違って捕獲を逃れ、一時的にスコットランドにかくまわれた。 [ 214 ]レイシー家が以前ダブリンやアルスターと関係を持っていたことから、ヒューはマン島に支持者がいた可能性があることが示唆される。実際、ローグヴァルドル不在中に彼が滞在できたのは、ローグヴァルドルとオラフの間の兄弟間の不和のためだったのかもしれない。 [ 213 ]レイシー家とオラフとローグヴァルドの争いとの関連性は、1217年にヒューの異母兄弟であるウィリアム・ゴーム・ド・レイシーに宛てられた王室命令に例えることができる。この命令では、カーリングフォード城を修復し、占領の際に与えた損害を賠償するよう命じていた。[ 215 ]ローグヴァルドが1219年に近隣の騎士の報酬を回復されたという事実は、これらの土地もレイシー家に侵略され、奪われたことを示しているのかもしれない。[ 216 ]

- ^ギャロウェイ家の著名な人物には、ギャロウェイ卿(アラン)、アソル伯(アランの弟、トーマス)、キャリック伯(ドンチャド・マック・ジョラ・ブリッジ)がいた。3人とも、アイルランドで以前レイシー家が所有していた土地を譲り受けていた。 [ 219 ]ヒューの反乱は1223年の夏に始まり、1224年10月に終結した。この軍事行動の過程で、ヒューは、アランの弟が所有するコールレーン城を攻撃するために、ティル・エオハイン王オード・メイス・オ・ニールの支援を得た。ヒューが攻撃したもう一つの城はキャリックファーガス城で、ヒューは陸軍と海軍でこの城を包囲した。 [ 220 ]オラフとレイシー家とのつながりの可能性に関係するかもしれないもう一つの歴史的記録は、1221年のディアマイト・オ・コンホバイルの死亡の記録である。セ湖年代記によると、ヒューの息子ウィリアム・ゴームの異母兄弟であるディアマイトは、コノートの王位獲得を目指してヘブリディーズ諸島の艦隊を調達しようとしていたときに、アランの兄弟トーマスに殺害された。 [ 221 ]

- ^ジャンヌの手紙の頃、ノルウェー王室とイングランド王室は友好的な関係を築いていたことを示す証拠がある。 [ 225 ]事実、1223年から1224年の冬、ハーコン自身がイングランドの書簡に手紙を送り、両王国間の同盟が継続することを望む旨を表明した。 [ 226 ]一方、ジャンヌの書簡はスコットランドとノルウェーの関係が低迷していた時期に書かれたもので、この事実から、スコットランドの噂によってハーコンの真の関心の対象が不明瞭になった理由が説明できる。 [ 227 ] 15世紀のスコティクロニコンによると、1223年の秋、アレクサンダーはイングランド王室から北のモレーへと急いだ。 [ 228 ]彼がミック・ウイレイム率いる反乱に対抗する文脈でそうした可能性もあるが(彼はその10年後に間違いなくこの反乱軍と対峙している)、この史料がミック・ウイレイムの反乱の日付を誤って1223年としているのではないかと疑う理由がある。 [ 229 ]もしそうなら、その秋のアレクサンドロス大王はフィアチャールと、この有力者が島々の親族間の争いで果たした役割を懸念していた可能性の方が高いかもしれない。彼の干渉がオーラヴとグズローズ・ドンドの間の暴力の勃発を早めた可能性がある。 [ 106 ]

- ^もう一つの可能性としては、訪問代表団が1221年から1222年にかけてスコットランド王室がキンタイアを征服した後、スコットランドの島々への侵略の脅威を懸念していたという点が挙げられる。 [ 233 ]また、代表団が、ジョアンとヘンリーの間の書簡で示唆されていたノルウェーの介入が計画されている可能性についての報告を懸念していた可能性も考えられる。 [ 234 ]

- ^アランに関しては、死後ギャロウェイの領地が嫡出娘たちに分割される可能性に直面していたが、婚姻による同盟は、トーマスの権力基盤を確保するための手段として行われた可能性がある。トーマスは非嫡出子であるため、イングランドとスコットランドの封建法の下では父の領地を相続できない恐れがあった。 [ 244 ]

- ^ルアイドリとその家族がガルモランで権力を握っており、地域的にフィアチャールの敵対者であったとすれば、オーラフルとフィアチャールとの結婚同盟は、ルアイドリに対抗する手段として後者によって考え出されたものであると考えられる。 [ 249 ]

- ^オラフはさらに手紙の中で、「海賊行為」に関してアイルランドの司法長官と合意に達したと述べ、ヘンリー8世に司法長官に協力を指示するよう依頼した。 [ 256 ]

- ^ 1228年の行動の後、アランの兄弟であるトーマスがオラフを攻撃したという記録がないことは重要かもしれない。 [ 262 ]

- ^しかし、これは必ずしもアランがロンヴァルドルの大義を放棄したことを意味するものではない。アランは、スコットランド王室に対するミック・ウイリアムの反乱に対する運動に従事していた可能性が高いからだ。 [ 266 ]たとえそうであったとしても、ロンヴァルドルは、この段階ではアランの関与を不利益と見なしていた可能性もある。 [ 106 ]

- ^目に見える遺跡の多くは18世紀、19世紀、20世紀に遡るものである。 [ 267 ]

- ^このエピソードに関する年代記の記述と1237年の別の記述は、ティンワルドの地名に関する最古の記録である。 [ 273 ]ティンワルドが集会所として初めて具体的に記録されたのは1237年のことである。 [ 274 ]マン島の北部でオーラヴルが、南部ではローグヴァルドルが支援を集めたという記述は、島の伝統的な南北区分に対応していると思われる。 [ 275 ]島を北マン島と南マン島に区分することは、考古学、歴史、 [ 276 ]および地名学によって裏付けられていると思われる。 [ 277 ]

- ^ 1229年、ローグヴァルドルが崩御した年に、ラナーコスト年代記にはアランがヒューの娘ローズと結婚したことが記されている。 [ 287 ]アランがこの結婚を始めたのは、当時ヒューの支配下にあったアルスターにおける家族の将来を少しでも救おうとしたためだった可能性がある。 [ 288 ]また、アランが島々で彼を支援する新たな同盟者を得ようとした可能性もある。 [ 289 ]

- ^ハーコナル・サガ ハーコナル・サガには中世の版本がいくつか存在する。 [ 310 ]これらの中で最も権威があるのはエイスペンニル版である。 [ 311 ]オラフとパルが同じ船で航海していたことや、ヨンがオラフに贈り物をしたという記述は、フリスブック版には記されていない。 [ 312 ]艦隊がオークニー諸島にいた間に、サガには、パルの息子バルキとスナイコルルという名のオッタルが率いる分遣隊がスカイ島に航海し、ソゥルケル・ソゥルモゥザルソンと戦って殺したと記されており、これは一族の確執の頂点であった可能性がある。 [ 313 ]オスパルクの王立艦隊がオークニー諸島に到着した時点でアランとスコットランド人にその知らせが届かなかったとしても、スカイ島で島民たちが衝突したときにフィアチャールからその知らせが伝えられた可能性は十分にある。 [ 106 ]

- ^サガによれば、城はある執事によって指揮されていたが、射殺されたという。 [ 316 ]一つの可能性として、「執事」とは城主でスコットランドの執事であるウォルター・フィッツ・アラン2世を指し、殺害された男は城の指揮官であった可能性がある。 [ 317 ]殺害された男はウォルターの親戚だった可能性がある。 [ 318 ] 19世紀後半には、城はかなりの改築が行われたようだ。 [ 319 ]

- ^この島々に関するサガの記述は、この地名に関する最も古い記録である可能性がある。 [ 335 ]

- ^アイルランド海岸からさらに遠く、補給可能な距離にある別の場所はカーリングフォードで、 1212年にローグヴァルドルがイングランド王ジョンから土地を与えられた場所です。 [ 338 ]アイスペンニル版のサガによると、艦隊はマン島に向かう前にカウプマンナエイヤルに到着しました。 [ 339 ]フラテイヤルブック、フリスブック、スカルホルツブック版のサガでは、艦隊は移動する前に冬の終わりまでカウプマンナエイヤルに留まったと明記されています。 [ 340 ]

- ^ 13世紀の『アングロルム史』は、写本が1冊しか残っていない。 [ 349 ]本書の文章と挿絵の大部分は、マシュー・パリスによるものである。 [ 350 ]彼はハーコンの戴冠式の翌年、1248年か1249年にハーコンと会見した人物である。マシューがノルウェー王国の海軍力を重視していたことは、彼がハーコンに帰した紋章にも表れていると思われる。 [ 351 ]

- ^キンタイアでの衝突はドーナルに対するものだった可能性がある。キンタイアの人々が侵略者に対して強固な抵抗を示したと伝えられているという事実は、スコットランド王室がドーナルに援軍を送っていたことを示唆している可能性がある。 [ 358 ]古ノルド語のLjóðhúsは、ルイスの地名の初期の形である。 [ 55 ]

- ^古ノルド語のSuðreyjar(「南の島々」)は、おおよそヘブリディーズ諸島とマン島に相当する。 [ 360 ]

- ^オラフの勅許状は16世紀の写本が現存している。 [ 375 ]

- ^マン年代記によると、オーラフの後継息子ハラルドは「イングランド王およびスコットランド王と最も堅固な平和を保ち、友好的な同盟を結んでいた」。 [ 380 ]

- ^ 1235年、アランの庶子トーマスはガロウェイでスコットランド王室に対する反乱を起こした。この反乱の鎮圧にフィアチャールが主導的な役割を果たしたという事実は、彼が依然としてオラフ王の利益のために活動していたことの証拠となるかもしれない。 [ 385 ]

- ^サイモンはビショップス・コートのカーク・マイケル村の近くに教会の宮殿を建てた。 [ 401 ]この小島における教会建築の最も古い証拠は10世紀と11世紀に遡る。 [ 402 ]聖ゲルマン大聖堂は1231年までに確かに存在しており、その際にアイルズ教区に関する教皇勅書に記載された。 [ 403 ]

- ^この称号は、諸島の王ゴフライド・マク・アライルトに与えられた。 [ 410 ] 1005年、後者の息子で、やはり諸島の王として統治していたラグナルは、リ・ナ・ンインシ(「島々の王」)と称された。 [ 411 ]これはラテン語の称号のより直訳である。 [ 412 ]

- ^この剣はおそらく15世紀のもので、刃は17世紀のものと類似している。この剣は1417年と1422年に開催されたティンワルドの会合のために作られた可能性がある。 [ 415 ]

- ^オーラフルの息子マグナスはルシェン城で死亡した。 [ 428 ]

- ^年代記には、オラフ[ 430 ]とその息子2人、ハラルド[ 431 ]とマグヌスがヘンリー8世によって騎士に叙せられたと記されている。 [ 432 ]ハラルド(1246年/1247年)とマグヌス(1256年)の騎士位は、独立したイングランドの史料によって確認されているようだ。例えば、1256年にマグヌスに与えられたイングランドの通行許可状(Safe Conduct Letter)には、彼がイングランド王から軍用ベルトを授与されたと記されている。 [ 433 ]ハラルドについてそのような記述はないが、1246年にイングランド王室から通行許可状が与えられたことは確かである。 [ 434 ]さらに、13世紀の『大年代記』にもハラルド[ 435 ]とマグヌスの騎士位について記されている。 [ 436 ]

- ^ハーラルドの死後に起こったあるエピソードで、年代記には「ドフナルドゥス」という名の老貴族が登場し、ハーラルドが彼を親友とみなしていたことが記されている。この人物はドーナル自身と同一人物である可能性が高い。 [ 446 ]

- ^少なくとも18世紀後半から、オーラフはレオイド氏族(マクラウド家)の祖先であるレオドの父であると誤って特定されてきた。 [ 447 ] 17世紀のものとされる手紙では、氏族はオーラフの子孫であると主張しているが、 [ 448 ]同じく17世紀に書かれた氏族の記述である別の資料では、レオドはグズローズ・ドンドの息子ハラルドの息子であると主張している。 [ 449 ]いずれにせよ、クロヴァ王朝からのこのような子孫の系譜は、同時代の証拠によって裏付けられておらず、 [ 160 ]氏族の伝統的なゲール語系図とも矛盾している。 [ 450 ]

- ^この文書は、ウェールズの新興貴族(リウェリン)とアングロノルマン人の有力者(ラルフ)の間の重要な取引を記録しており、その中で、ウェールズ東部中央部に位置するモーティマー家のマイリエニッドとグウェルスリニオン領主権が、リウェリンとその相続人からラルフ、その妻、そしてその相続人に譲渡された。 [ 453 ]

引用

- ^ Unger (1871) p. 476 ch. 169; AM 45 Fol (nd) .

- ^ブラウン、M(2004)。

- ^ a b c dマクラウド(2002) .

- ^ a b Veach (2014) ; Duffy (2002) ; Duffy (1993) .

- ^マクドナルド (2019) ;コクラン・ユー (2015) ;クロフォード、BE (2014) ;トーマス (2014) ;ワッデン (2014) ;ムーア、D (2013) ;フィー (2012) ;ジャムロジーク (2011) ;フラナガン (2010) ;オラム、アダリー (2010) ;フォルテ、オラム、ペダーセン (2005) ;バロー (2006) ;マクナミー (2005) ;レイヴン (2005) ;オラフ (2005) ;ブラウン、M (2004) ;マクドナルド (2004) ;ウルフ (2004) ;ブロデリック (2003) ;カーペンター (2003) ; Woolf (2003) ; Beuermann (2002) ; Duffy (2002) ; Freke (2002) ; Harrison (2002) ; MacLeod (2002) ; Grant (2000) ; Sellar (2000) ; Stringer, KJ (2000) ; Sellar; Maclean (1999) ; Stringer, KJ (1998) ; Sellar (1997–1998) ; McDonald (1997) ; Cowan, EJ (1990) .

- ^ Munro; Munro (2008) ; Duffy (2004) ; Williams, DGE (1997) .

- ^ Brown, D (2016) ; Jesch (2016) ; McDonald (2016) ; Beuermann (2014) ; Veach (2014) ; Oram (2013) ; Power (2013a) ; McDonald (2012) ; Oram (2011) ; Beuermann (2010) ; Valante (2010) ; McDonald (2008) ; Duffy (2007) ; McDonald (2007a) ; McDonald (2007b) ; Woolf (2007) ; Murray (2005) ; Oram (2005) ; Pollock (2005) ; Power (2005) ; Oram (2000) ; Gade (1994) .

- ^ a bブラウン、D (2016) .

- ^ブラウン、M(2004) ;セラー(1997–1998) .

- ^ジャムロジアック (2008) .

- ^マクドナルド (2019) ;クロフォード、BE (2014) ;トーマス (2014) ;ムーア、D (2013) ;オラム、アダリー (2010) ;フォルテ、オラム、ペダーセン (2005) ;マクナミー (2005) .

- ^ウィリアムズ、DGE(1997)。

- ^オラム(2000) .

- ^マレー (2005) ;オラム (2005) .

- ^マクドナルド (2016) ; Veach (2014) ;オラム (2013) ;マクドナルド (2012) ;マクドナルド (2007b) .

- ^ a bオラム (2013) .

- ^ゲード(1994) .

- ^オラム (2011) .

- ^ a b c dセラー (1997–1998)。

- ^セラー (2000) ;セラー (1997–1998)。

- ^ Jamroziak (2011) ; Woolf (2007) ; McNamee (2005) ; Brown, M (2004) ; McDonald (2004) ; Woolf (2004) ; Woolf (2003) ; Duffy (2002) ; MacLeod (2002) ; Sellar; Maclean (1999) ; Sellar (1997–1998) .

- ^ダフィー (2007) .

- ^マクドナルド(2012) ;マレー(2005) .

- ^ a b cマクドナルド(2007b) p. 27タブ。1。

- ^ McDonald (2019) p. ix tab. 1; Oram (2011) p. xvi tab. 5; McDonald (2007b) p. 27 tab. 1; Power (2005) p. 34 tab.; Brown, M (2004) p. 77 tab. 4.1; MacLeod (2002) p. 275 tab.; Sellar (2000) p. 192 tab. i; McDonald (1997) p. 259 tab.; Duncan; Brown (1956–1957) p. 200 tab. ii; Anderson (1922) p. 467 n. 2 tab.

- ^マクドナルド(2019) p. ix tab. 1;オラム(2011) p. xvi tab. 5;マクドナルド(2007b) p. 27 tab. 1。

- ^ McDonald (2019) p. ix tab. 1; McDonald (2007b) p. 27 tab. 1; Power (2005) p. 34 tab.; Sellar (2000) p. 192 tab. i; Anderson (1922) p. 467 n. 2 tab.

- ^ McDonald (2019) p. ix tab. 1; Oram (2011) p. xvi tab. 5; McDonald (2007b) p. 27 tab. 1; Williams, G (2007) p. 141 ill. 14; Power (2005) p. 34 tab.; Brown, M (2004) p. 77 tab. 4.1; MacLeod (2002) p. 275 tab.; Sellar (2000) p. 192 tab. i; McDonald (1997) p. 259 tab.; Duncan; Brown (1956–1957) p. 200 tab. ii; Anderson (1922) p. 467 n. 2 tab.

- ^ Power (2005) p. 34 タブ; Anderson (1922) p. 467 注 2 タブ。

- ^マクドナルド(2019) 60頁;フラナガン(2010) 195頁;マクドナルド(2007b) 71-72頁;フラナガン(1989) 103頁;アンダーソン(1922) 296-297頁;ムンク;ゴス(1874a) 76-77頁。

- ^マクドナルド(2019) p.60;フラナガン(2010) p.195;マーティン(2008) p.135;マクドナルド(2007a) p.52;p.71;ポロック(2005)p.16注76;フラナガン(1989) p.103;アンダーソン(1922) p.297注1。

- ^ a bマクドナルド(2019) p. ix tab. 1;マクドナルド(2007b) p. 27 tab. 1。

- ^マクドナルド(2019) 77〜78頁;ワッデン(2014) 33頁;マクドナルド(2008) 134頁;マクドナルド(2007b) 72〜73頁;ダフィー(2004) .

- ^マクドナルド(2019) p.ixtab.1;マクドナルド(2007b) pp.27tab.1、127。

- ^マクドナルド(2019) 78-79頁;マクドナルド(2007b) 73頁。

- ^マクドナルド (2019) p. 64;マクドナルド (2016) p. 342;ボイアーマン (2014) p. 93、93n。 45;ワッデン (2014) pp. 32–33;ダウンハム (2013) p. 172、172n。 86;フラナガン (2010) p. 195、195n。 123;マクドナルド (2008) p. 134;ダッフィー (2007) p. 4;マクドナルド (2007a) p. 52;マクドナルド (2007b)、68、71、171、185 ページ。オラム (2000) p. 109n. 24;ワット (2000) p. 24;マクドナルド (1997) pp. 215–216;ダフィー (1993) p. 58;ダフィー (1992) p. 127 注 166;フラナガン (1989) p. 103;パワー (1986) p. 130;フラナガン (1977) p. 59;アンダーソン (1922) pp. 296–297;マンチ; ゴス (1874a) pp. 76–77;ハッダン; スタッブス (1873) p. 247。

- ^マクドナルド(2019) pp.24, 66, 77;ビューアマン(2014) p.87;オラム(2011) pp.156, 169;フラナガン(2010) p.195注123;マクドナルド(2007b) pp.70–71, 94, 170;ダフィー(2004) ;ブロデリック(2003) ;オラム(2000) p.105;アンダーソン(1922) pp.313–314;ムンク; ゴス(1874a) pp.78–79。

- ^マクドナルド(2019) p.77;マクドナルド(2007b) p.71。

- ^ワッデン(2014) 32頁。

- ^マクドナルド(2019) 64頁;ワッデン(2014) 32頁;フラナガン(2010) 195頁注123頁;マクドナルド(2007b) 71~72頁;オーラム(2000) 105頁、109頁注24頁;アンダーソン(1922) 296~297頁、313頁注6頁;ムンク;ゴス(1874a) 76~77頁。

- ^マクドナルド(2019) pp.66, 77;フラナガン(2010) p.195注123;マクドナルド(2007b) pp.71–72;アンダーソン(1922) p.313, 313注6;ムンク; ゴス(1874a) pp.78–79。

- ^フラナガン(2010) p.195注123;マクドナルド(2007b) p.171。

- ^マクドナルド(2019) 9、92頁;クロフォード、DKE(2016) 103頁;ビューアマン(2010) 102、104頁;マクドナルド(2007b) 99~100頁。

- ^マクドナルド(2019) pp.25、64、71、92–93;オラム(2013) ch.4;オラム; アダリー(2010) p.128;マクドナルド(2007b) pp.99–100。

- ^マクドナルド(2007b) 99–100頁。

- ^オラム(2013)第4章;オラム(2011) 156頁;マクドナルド(2007b) 94頁;オラム(2000) 105頁。

- ^マクドナルド(2019) pp.24, 46, 48, 66, 77;オラム(2011) pp.156, 169;フラナガン(2010) p.195注123;マクドナルド(2007b) pp.70–71;ダフィー(2004) ;オラム(2000) pp.105, 124;マクドナルド(1997) p.85;ウィリアムズ、DGE(1997) p.260;アンダーソン(1922) pp.313–314;ムンク; ゴス(1874a) pp.78–79。

- ^ a bマクドナルド(2007b) p.94;オラム(2000) p.105。

- ^ Oram (2013) ch. 4; Simpson; Galbraith (nd) p. 136 § 9; Document 1/16/1 (nd) .

- ^マクドナルド (2007b) 72–73頁;シンプソン; ガルブレイス (nd) 136頁 § 9;文書1/16/1 (nd)

- ^ムンク、ゴス(1874a) p.78;コットン写本ジュリアスA VII(nd)。

- ^パワー(2005) 40頁。

- ^マクドナルド(2012) pp.154, 167;マクドナルド(2007b) pp.44, 77;バロー(2006) p.145;オラム(2000 ) p.125;マクドナルド(1997) pp.85, 151;アンダーソン(1922) p.456;ムンク; ゴス(1874a) pp.82–83。

- ^ Oram; Adderley (2010) p. 128; McDonald (2007b) p. 44; Barrow (2006) p. 145; Oram (2000) p. 125; McDonald (1997) p. 151; Anderson (1922) p. 456; Munch; Goss (1874a) pp. 82–83.

- ^ a bブロデリック(2013) p.6。

- ^マクドナルド(2007b) p.44注8;マクドナルド(1997) p.151注86。

- ^マクドナルド(2019) 66頁;マクドナルド(2012) 154頁、167頁;マクドナルド(2007b) 44頁、77頁;オーラム(2000) 125頁;マクドナルド(1997) 85頁;アンダーソン(1922) 456頁;ムンク;ゴス(1874a) 82~83頁。

- ^オラム、アダリー(2010) 128頁。

- ^ a bマクドナルド(2019) p. 66;コクラン・ユー(2015) p. 36;オラム(2013) ch. 4;マクドナルド(2012) pp. 154–155, 167;オラム(2011) p. 169;マクドナルド(2008) p. 145, 145 n. 74;マクドナルド(2007b) pp. 78, 152;ウルフ(2007) pp. 80–81;バロー(2006) p. 145;ポロック(2005) p. 18 n. 93;オラム(2000) p. 125;セラー(1997–1998) ;マクドナルド(1997) p. 85;ダフィー(1993) 64頁;アンダーソン(1922) 457頁;ムンク;ゴス(1874a) 82~85頁。

- ^オラム(2013)第4章;オラム(2011) 169頁。

- ^ Crawford, BE (2014) 72–73頁; Veach (2014) 143–144頁; Beuermann (2012) 7頁; McDonald (2012) 163頁; Beuermann (2011) 125頁; Oram (2011) 169頁; Beuermann (2010) 106–107頁; McDonald (2008) 43頁; McDonald (2007b) 134頁; Brown, M (2004) 74頁; Beuermann (2002) 420頁注6; Oram (2000) 115頁; Williams, DGE (1997) 114–115頁;ジョンセン(1969) 23、33ページ。

- ^ Crawford, BE (2014) 72–73頁; Veach (2014) 143–144頁; McDonald (2012) 163頁; Beuermann (2011) 125頁; Oram (2011) 169頁; Beuermann (2010) 106–107頁, 106注19頁; McDonald (2008) 142–143頁; McDonald (2007b) 134頁; Brown, M (2004) 74頁; Beuermann (2002) 420注6頁; Oram (2000) 115頁; Williams, DGE (1997) 114–115頁;ジョンセン (1969) p. 23、23n. 3;アンダーソン (1922) p. 381、381n。 1;フォルマンナ・セーギュル(1835)、194 ~ 195 ページ。

- ^オラム(2011) p.169;ウィリアムズ、DGE(1997) p.115。

- ^ウィリアムズ、DGE(1997) 115ページ。

- ^マクドナルド(2019) p.66;マクドナルド(2012) p.176注73;マクドナルド(2008) p.145, 145注74;マクドナルド(2007b) pp.78, 152;ウルフ(2007) p.80;オラム(2000) p.125;ストリンガー、KJ(1998) p.95;ダフィー(1993) p.64。

- ^ Cochran-Yu (2015) p. 36; Oram (2013) ch. 4; McDonald (2012) pp. 154–155; McDonald (2007b) pp. 78, 116, 152, 184; Woolf (2007) pp. 80–81; Oram (2000) p. 125; McDonald (1997) p. 85; Anderson (1922) p. 457; Munch; Goss (1874a) pp. 84–85.

- ^ McDonald (2016) p. 335; Megaw; Megaw (2013) p. 161; Power (2013a) pp. 21–23; McDonald (2012) pp. 167–169, 182 n. 166; McDonald (2007b) pp. 77–78; Power (2005) pp. 41–42; Turville-Petre; Olszewska (1942) p. 58 ch. 49; Anderson (1922) pp. 358–359; Vigfusson (1878) pp. 291–292 ch. 11; Biskupa Sögur (1878) pp. 50–51 ch. 22; Biskupa Sögur (1858) pp. 484–485 ch. 49.

- ^ Jesch (2016) p. 324; McDonald (2016) p. 335; Megaw; Megaw (2013) p. 161; McDonald (2012) p. 167; McDonald (2007b) pp. 77–78; Anderson (1922) pp. 358–359; Vigfusson (1878) pp. 291–292 ch. 11.

- ^ Jesch (2016) p. 324; McDonald (2016) p. 335; McDonald (2012) p. 182 n. 165; McDonald (2007b) p. 78 n. 43; Power (2005) pp. 42–43; Power (1994) p. 218, 218 n. 6.

- ^ Power (2013a) p. 23; McDonald (2007b) p. 78 n. 43; Power (2005) p. 42; Power (1994) p. 218。

- ^ヨンソン (1916) p. 556ch 168; AM 47 フォル(nd)。

- ^クレアスビー、ヴィグフッソン(1874) 607ページ。

- ^ Duffy (2007) p. 21; Duffy (2002) p. 191 n. 18; Megaw, B (1976) p. 17; Close Rolls of the Reign of Henry III (1927) p. 177; Sweetman (1875) p. 479 § 3206; Cooper (1832) p. 425。

- ^メガウ、B (1976) p. 17;アンダーソン (1922) p. 474;ヨンソン (1916) p. 556ch 168;ケアー (1910) p. 464ch 181/166;ダセント (1894) p. 152ch 166;ヴィグフッソン (1887) p. 146ch 166;ウンガー (1871) p. 477ch 172;フラテイジャーボク (1868) p. 101ch 138.

- ^メガウ、B (1976) p. 17;マクベイン。ケネディ (1894)、156 ~ 158 ページ。

- ^マクドナルド (2016) 338–339頁。

- ^マクドナルド(2008) 134頁。

- ^ Jesch (2016) p. 324; McDonald (2016) p. 335; Megaw; Megaw (2013) p. 161; McDonald (2012) pp. 167, 170; McDonald (2007b) pp. 77–78; Anderson (1922) pp. 359–360; Vigfusson (1878) p. 292 ch. 11.

- ^マクドナルド(2016) 335頁;パワー(2013a) 23頁;マクドナルド(2012) 167-170頁;マクドナルド(2007b) 77-78頁;パワー(2005) 42-43頁。

- ^ Power (2013a) p.23; Power (2005) pp.42–43.

- ^マクドナルド(2012) 182頁注168。

- ^ジェッシュ(2016) 331頁4項。

- ^ Power (2013b) p. 76; Power (2005) p. 43; Power (1994) p. 218 n. 6; Argyll: An Inventory of the Monuments (1982) pp. 143 § 4, 145 § 4, 147 § 4; Munch; Goss (1874b) pp. 285–288; Diplomatarium Norvegicum (nd) vol. 7 § 4; Document 2/137/23 (nd) .

- ^ a b Power (2013a) p. 23.

- ^ Power (2013a) p. 23; McDonald (2012) p. 168; Power (2005) p. 43.

- ^ Power (2013a) p. 23; McDonald (2012) p. 170; McDonald (2007b) p. 78; Power (2005) pp. 42–43.

- ^マクドナルド(2016) 335頁;メガウ;メガウ(2013) 159-161頁;マクドナルド(2012) 170頁。

- ^マクドナルド (2016) p. 335;メガウ;メガウ (2013) p. 162.

- ^マクドナルド(2016) 335頁。

- ^ムンク、ゴス(1874) p.84;コットン写本ジュリアスA VII(nd)。

- ^ a bマクドナルド(2019) 60~61頁;コクラン・ユー(2015) 36頁;オーラム(2013)第4章;オーラム(2011) 189頁;マクドナルド(2007b) 117頁注68、152頁;ウルフ(2007) 81頁;ポロック(2005) 4頁、27頁、27頁注138頁;レイヴン(2005) 57頁;ウルフ(2004) 107頁;ウルフ(2003) 178頁;オーラム(2000) 125頁。

- ^マクドナルド (2019) 61, 63, 66頁;マクドナルド (2016) 339, 342頁;コクラン・ユー (2015) 36頁;オラム (2013)第4章;マクドナルド (2007b) 78–79, 116, 152–153, 190頁;ウルフ (2007) 81頁;マレー (2005) 290頁 注23頁;ポロック (2005) 27頁 注138頁;ブラウン, M (2004) 76–78頁;ダフィー (2004) ;ウルフ (2003) 178頁;オラム (2000) 125頁Sellar (1997–1998) ; McDonald (1997) p. 85; Anderson (1922) pp. 457–458; Munch; Goss (1874a) pp. 84–87.

- ^マクドナルド(2019) 60~61頁;オーラム(2013)第4章;マクドナルド(2007b) 116~117頁。

- ^マクドナルド(2019) 60、66頁;マクドナルド(2016) 339頁;コクラン・ユー(2015) 36頁;オーラム(2013)第4章;マクドナルド(2007a) 73頁注35頁;マクドナルド(2007b) 78、116頁;ウルフ(2007) 81頁;ポロック(2005) 27頁注138頁;ダフィー(2004);ウルフ(2003) 178頁;マクドナルド(1997) 85頁;アンダーソン(1922) 457頁;ムンク;ゴス(1874a) 84~85頁。

- ^マクドナルド(2019) 60-61頁;マクドナルド(2007a) 73頁注35;マクドナルド(2007b) 117頁;ウルフ(2007) 81頁。

- ^ a b cウルフ(2007) p.81。

- ^ Cochran-Yu (2015) p. 36; Oram (2013) ch. 4; McDonald (2007b) pp. 117, 152; Woolf (2007) p. 81.

- ^マクドナルド(2007b) p.117;ダンカン; ブラウン(1956–1957) p.219§3;マクドナルド; マクドナルド(1896) pp.565–565;ポール(1882) pp.670§3136、678§3170;文書3/30/1(nd) ;文書3/32/1(nd) ;文書3/32/2(nd)。

- ^ a b c dウルフ(2007) p.82。

- ^マクドナルド(2019) 60~61頁。

- ^マクドナルド(2019) 76-77、93頁。

- ^ Caldwell、Hall、Wilkinson (2009) p. 157 図2a、163 図8d、187 図14。

- ^コールドウェル、ホール、ウィルキンソン(2009) 197-198頁。

- ^コールドウェル、ホール、ウィルキンソン(2009) 165、197-198頁。

- ^コールドウェル、ホール、ウィルキンソン(2009) 155ページ。

- ^ a b c d e f g h i j k l mオラム(2013)第4章。

- ^オラム(2013)第4章;マクドナルド(2007b) 117頁;ウルフ(2007) 81頁。

- ^オラム(2013)第4章;ウルフ(2007) 80-81頁。

- ^オラム(2013)第4章;ウルフ(2007) 81頁。

- ^ a bムンク、ゴス(1874) p.86;コットン写本ジュリアスA VII(nd)。

- ^マクドナルド(2019) 61、66頁;マクドナルド(2016) 339頁;コクラン・ユー(2015) 36頁;オーラム(2013)第4章;マクドナルド(2007b) 79、152〜153、190頁;ウルフ(2007) 81頁;バロー(2006) 145頁;マレー(2005) 290頁注23頁;ブラウン、M(2004) 78頁;ウルフ(2003) 178頁;グラント(2000) 123頁;オーラム(2000) 125頁;ストリンガー、KJ(2000) 162頁注142頁; Sellar (1997–1998) ; McDonald (1997) p. 85; Anderson (1922) p. 458; Munch; Goss (1874a) pp. 86–87.

- ^マクドナルド(2007b) p.79注48;ウルフ(2003) p.178;オラム(2000) p.125。

- ^ Munro; Munro (2008) ; McDonald (2007b) p. 153.

- ^ Munro; Munro (2008) ; McDonald (2007b) p. 153; Pollock (2005) p. 24, 24 n. 122。

- ^マクドナルド(2019) p.66;マクドナルド(2007b) p.153;ポロック(2005) p.24、24注122。

- ^ a bポロック(2005) p.24注122。

- ^コクラン・ユ(2015) 37頁。

- ^ポロック(2005) p.24注122;グラント(2000) p.122注167;アンダーソン(1922) pp.458–459;ムンク; ゴス(1874a) pp.86–89。

- ^オラム(2013)第4章;オラム(2011) 189頁;レイヴン(2005) 57頁;ウルフ(2003) 178頁;オラム(2000) 125頁。

- ^ MacInnes (2019) 134–135頁; Neville (2016) 10, 19頁; Oram (2013) ch. 4; Strickland (2012) 107頁; Oram (2011) 185–186頁; Ross, A (2007) 40頁; Murray (2005) 290–292頁; Oram (2005) 36頁; Brown, M (2004) 75頁; Stringer, K (2004) ; Ross, AD (2003) 203頁; Oram (2000) 122, 125, 130頁; Sellar (2000) 201頁; Stringer, KJ (1998) 243頁95;マクドナルド(1997) pp. 83–84;ダンカン(1996) p. 528;コワン、EJ(1990) p. 114;ダンバー、ダンカン(1971) p. 2;ダンカン、ブラウン(1956–1957) p. 199。

- ^ Oram (2013) ch. 4; Oram (2011) p. 186; Murray (2005) pp. 290–291; Brown, M (2004) p. 75; Woolf (2004) p. 107; Sellar (2000) p. 201; McDonald (1997) p. 84; Cowan, EJ (1990) p. 114; Dunbar; Duncan (1971) p. 2; Duncan; Brown (1956–1957) pp. 199–200.

- ^オラム(2013)第4章;マクドナルド(2007b) 117頁;ウルフ(2007) 81~82頁。

- ^ Lewis (1987) pp. 466, 497 n. 185; Royal MS 14 C VII (nd) .

- ^ルイス(1987) p.497注185。

- ^オラム(2013)第4章;オラム(2011) 189頁;ウルフ(2003) 178頁;オラム(2000) 125頁;アンダーソン(1922) 459頁;ムンク;ゴス(1874a) 88~89頁。

- ^ a bオラム(2000) 125頁。

- ^オラム(2013)第4章;オラム(2011) 189頁。

- ^オラム(2013)第4章;レイヴン(2005) 57頁。

- ^オラム(2013)第4章;ウルフ(2007) 82頁;セラー(2000) 201頁。

- ^ウルフ(2007) p.82;セラー(2000) p.201。

- ^レイヴン(2005) 57-58頁。

- ^ a b cウルフ(2003) p.178。

- ^ Cochran-Yu (2015) p.36; McDonald (2007b) p.152。

- ^マクドナルド(2007b) 78、190頁;アンダーソン(1922) 458頁;ムンク;ゴス(1874a) 84~85頁。

- ^マクドナルド(2007b) 78、189頁;ムンク;ゴス(1874a) 116~117頁。

- ^マクドナルド(2007b) 189–192頁。

- ^ McDonald (2007b) p. 189; Brownbill (1919) pp. 711–712 § 6, 712 § 7; Bond (1866) p. 380 § 9; Beck (1844) p. 169; Document 2/11/5 (nd) ; Document 2/80/1 (nd) .

- ^マクドナルド(2007b) p.189;ビューアマン(2002) pp.429注50、434。

- ^マクドナルド(2007b) 189頁。

- ^マクドナルド(2007b) 190頁;アンダーソン(1922) 427頁注1;ムンク;ゴス(1874b) 296-298頁§11;タイナー(1864) 14頁§31。

- ^マクドナルド(2007b) 189頁;アンダーソン(1922) 427頁注1;レイン(1894) 122~123頁§87;オリバー(1861) 67~68頁;文書2/139/84(nd)。

- ^マクドナルド (2007b) pp. 190–191;アンダーソン (1922) pp. 427 n. 1,439n. 1;ムンク。ゴス (1874b) pp. 290–293 § 8; Theiner (1864) pp. vi、11 § 26;オリバー (1861)、53–57 ページ。ライマー。サンダーソン。ホームズ (1739) pt. 1、78~79ページ。ディプロマタリウム ノルベギクム(nd) vol. 19 § 123;文書 1/15/7 (nd)。

- ^マクドナルド (2007b) pp. 190–191;アンダーソン (1922) pp. 427 n. 1,455n. 2;ムンク。ゴス (1874b) pp. 301–302 § 13; Theiner (1864) pp. 21–22 § 51;オリバー (1861)、64–66 ページ。ディプロマタリウム ノルベギクム(nd) vol. 7 § 11;文書 2/139/75 (nd)。

- ^マクドナルド (2007b) p. 191、191n。 88;オリバー (1861) p. 42;ベック (1844) p. 187;ハーディ (1844) p. 175;ディプロマタリウム ノルベギクム(nd) vol. 19 § 185。

- ^ a b McDonald (2019) pp. viii, 14, 47, 61–62, 67, 76, 93; Cochran-Yu (2015) p. 36; Oram (2013) ch. 4; McDonald (2012) p. 155; McDonald (2007b) pp. 79–80, 93; Woolf (2007) p. 81; Barrow (2006) p. 145; Power (2005) p. 43; Oram (2000) p. 125; Sellar (1997–1998) ; McDonald (1997) p. 85; Williams, DGE (1997) p. 258;マシスン(1978–1980a);アンダーソン(1922) p.458;ムンク;ゴス(1874a) pp.86–87。

- ^マクドナルド(2007b) 93-94頁;ウルフ(2007) 81頁;オーラム(2000) 125頁。

- ^ a bマクドナルド(2019) p. 67;コクラン・ユー(2015) p. 36;トーマス(2014) p. 259;ヴィーチ(2014) p. 200;オラム(2013) ch. 4;マクドナルド(2012) p. 155;マクドナルド(2007b) pp. 80, 93;ウルフ(2007) p. 81;バロー(2006) p. 145;パワー(2005) p. 43;ブロデリック(2003) ;グラント(2000) p. 123;オラム(2000) p. 125;セラー(1997–1998) ;マクドナルド(1997) p. 85; Williams, DGE (1997) p. 258, 258 n. 99; Gade (1994) pp. 199, 201, 203; Anderson (1922) pp. 458–459; Munch; Goss (1874a) pp. 86–89.

- ^マクドナルド(2019) p.67;マクドナルド(2012) p.155;マクドナルド(2007b) p.93;バロー(2006) p.144;ブロデリック(2003) ;セラー(1997–1998) ;ウィリアムズ、DGE(1997) p.261;アンダーソン(1922) pp.458–459;ムンク; ゴス(1874a) pp.86–89。

- ^ a bバロー(2006) p.144;セラー(1997–1998) .

- ^ウィリアムズ、DGE(1997) 261ページ。

- ^マクドナルド(2019) pp.47, 67;マクドナルド(2012) p.155;マクドナルド(2007b) pp.79, 93;セラー(1997–1998) ;アンダーソン(1922) p.458;ムンク; ゴス(1874a) pp.86–87。

- ^バロー(2006) 144頁;アンダーソン(1922) 231頁;ムンク;ゴス(1874a) 68~69頁。

- ^マクドナルド(2019) p.67;トーマス(2014) p.259;マクドナルド(2012) p.155;マクドナルド(2007b) p.80;バロー(2006 ) p.145;セラー(1997–1998); アンダーソン(1922) p.459 ;ムンク;ゴス(1874a) pp.88–89。

- ^マクドナルド(2019) p.67;マクドナルド(2012) p.155;マクドナルド(2007b) p.80;セラー(1997–1998) .

- ^マクドナルド (2019) pp. 67, 82 n. 42;トーマス (2014) p. 259;バロー (2006) p. 145、145n。 24;マクラウド (2002) p. 13;セラー (1997–1998)。

- ^マクドナルド (2019) p. 67;バロー (2006) p. 145n. 24;ドナルドソン (1923) p. 170;フォーブス誌 (1923) p. 244;スカイ、アイリーン・チャルイム・チル(nd)。

- ^ Sellar (1997–1998) ;王立古代文化委員会(1928) pp. 165–166 § 535。

- ^トーマス(2014) p.259;アンダーソン(1922) p.459;ムンク; ゴス(1874a) pp.88–89。

- ^ Sellar (1997–1998) ; Matheson (1978–1980a) ; Sinclair (1795) p.538。

- ^ a b Sellar (1997–1998) ; Matheson (1978–1980a) .

- ^ドナルドソン(1923) 171-172ページ;フォーブス(1923) 244ページ。

- ^マクドナルド(2019) pp.67、82注42;コクラン・ユー(2015) p.36;マクドナルド(2007b) p.80、80注55;パワー(2005) pp.32、43;セラー(1997–1998) ;ウィリアムズ、DGE(1997) p.258。

- ^マクドナルド(2019) pp.67、82注42;マクドナルド(2007b) p.80、80注55;セラー(1997–1998) .

- ^ Cochran-Yu (2015) 36–38頁; Munro; Munro (2008) ; Grant (2000) 123頁; McDonald (1997) 85頁。

- ^コクラン・ユ(2015) 36~37頁。

- ^マクドナルド(2019) p.67;オラム(2013) ch.4;マクドナルド(2007b) p.80;パワー(2005) p.43;セラー(1997–1998) ;ウィリアムズ、DGE(1997) p.258、258注99;ゲード(1994) p.201;アンダーソン(1922) p.459;ムンク; ゴス(1874a) pp.88–89。

- ^ McDonald (2019) p. 67; McDonald (2007b) p. 80; Sellar (1997–1998) ; Gade (1994) pp. 199, 201; Storm (1977) pp. 24 § i, 63 § iii, 126 § iv, 185 § v, 326 § viii, 479 § x; Anderson (1922) pp. 454–455; Vigfusson (1878) p. 369; Flateyjarbok (1868) p. 526.

- ^セラー;マクレーン (1999) p. 11;セラー (1997–1998) ;マクファイル (1914)、7 ~ 8 ページ。

- ^レイヴン(2005) 55頁;ウルフ(2004) 103頁。

- ^ Sellar; Maclean (1999) pp. 10–11; Macphail (1914) pp. 7–8.

- ^ Strickland (2012) p. 113 図3.3; Caldwell; Hall; Wilkinson (2009) pp. 161 図6c、184 図11、189 図16。

- ^ストリックランド(2012) 113頁。

- ^マクドナルド(2019) p.73;マクドナルド(2007b) pp.96-98;ギリンガム(2004) .

- ^ McDonald (2019) p. 73; Thorpe (1978) p. 261 bk. 2 ch. 4; The Itinerary Through Wales (1908) p. 193 bk. 2 ch. 4; Dimock (1868) pp. 211–212 bk. 2 ch. 3.

- ^マクドナルド(2007b) 96頁。

- ^マクドナルド(2019) 72-73頁;マクドナルド(2007b) 91頁。

- ^ゲード(1994) 199–200頁。

- ^マクドナルド(2019) 67頁;マクドナルド(2012) 155頁。

- ^ Wiedemann (2018) pp. 512–513; McDonald (2016) p. 342; Wiedemann (2016) pp. 220–221, 224–225 n. 67, 230; Crawford, BE (2014) p. 73; Beuermann (2010) p. 104, 104 n. 15; McDonald (2007b) pp. 143–144, 186, 190; Power (2005) p. 40; Watt (2000) p. 40 n. 62; Richter (1971) p. 212; Johnsen (1969) pp. 25–26, 25 n. 3;アンダーソン (1922) pp. 427 n. 1,439n. 1;ムンク。ゴス (1874b) pp. 290–293 § 8; Theiner (1864) pp. vi、11 § 26;オリバー (1861)、53–57 ページ。ライマー。サンダーソン。ホームズ (1739) pt. 1、78~79ページ。ディプロマタリウム ノルベギクム(nd) vol. 19 § 123;文書 1/15/7 (nd)。

- ^マクドナルド (2016) p. 342;マクドナルド (2007b)、149、186 ページ。リヒター (1971) p. 212;ジョンセン (1969)、25 ~ 26 ページ。アンダーソン (1922) p. 455n. 2;ムンク。ゴス (1874b) pp. 301–302 § 13; Theiner (1864) pp. vi、21–22 § 51;オリバー (1861)、64–66 ページ。ディプロマタリウム ノルベギクム(nd) vol. 7 § 11;文書 2/139/75 (nd)。

- ^マクドナルド(2007b) 146–147ページ。

- ^ヴァランテ(2010);マクドナルド(2007b) pp.146–147。

- ^ヴァランテ(2010);マクドナルド(2007b) pp.147–148, 186。

- ^マクドナルド(2007b) 147–148頁、186頁。

- ^ムンク、ゴス(1874a) pp.78–79;コットン写本ジュリアスA VII(nd) .

- ^ a b c dマクドナルド(2007b) p. 162;マクラウド(2002) p. 28 n. 11;セラー(2000) pp. 192 tab. i, 193。

- ^ a b McLeod (2002) p. 28 n. 11; Sellar (2000) pp. 192 tab. i, 193.

- ^マクドナルド(2012) p.154;マクドナルド(2007b) p.94。

- ^マクドナルド(2019) 74頁;マクドナルド(2007b) 92、94頁。

- ^マクドナルド(2007b) 94頁。

- ^マクドナルド(2007b) 95頁。

- ^マクドナルド(2007b) 211頁。

- ^マクドナルド(2007b) 211–213頁。

- ^マクドナルド(2007b) 212頁。

- ^マクドナルド(2019) pp.47, 67; Veach(2014) p.200; Oram(2013) ch.4; Oram(2011) p.189;マクドナルド(2007a) p.63;マクドナルド(2007b) pp.52–53, 80, 153, 212; Brown, M(2004) p.78; Oram(2000) p.126; Duffy(1993) p.105; Anderson(1922) p.459; Munch; Goss(1874a) pp.88–89.

- ^オラム(2011) pp.189–190;マクドナルド(2007b) pp.80–81, 153, 155–156;マクナミー(2005) ;ブラウン、M(2004) p.78;オラム(2000) p.126。

- ^ストリンガー、KJ(1998) p.83。

- ^マクドナルド(2007b) p.154;ストリンガー、KJ(1998) pp.83、94。

- ^ a bマクドナルド(2007b) p.155。

- ^ Oram (2013) ch. 4; Duffy (2007) pp. 13–14; Oram (2000) p. 126; Duffy (1993) p. 105; Oram (1988) p. 136; Bain (1881) pp. 158–159 § 890; Sweetman (1875) pp. 185–186 § 1218.

- ^オラム(1988) 136–137頁。

- ^マクドナルド(2019) pp.47–48;オラム(2013) ch.4;オラム(2011) p.189;マクドナルド(2007b) pp.81, 153, 155;オラム(2000) p.126;マクドナルド(1997)p.86; ダフィー(1993 ) p.105 ;オラム(1988) p.137 ;アンダーソン(1922) p.459;マンチ; ゴス(1874a) pp.88–89。

- ^ダフィー(1993) 105頁。

- ^ダフィー(2007) 13-14頁;ダフィー(1993) 105頁。

- ^ Veach (2014) p. 144; Oram (2011) p. 170; McDonald (2008) p. 141; McDonald (2007a) p. 74; McDonald (2007b) pp. 129, 133; Pollock (2005) pp. 11, 18–19; Oram (2000) p. 116; Duffy (1996) p. 13; Anderson (1922) pp. 387–388; Munch; Goss (1874a) pp. 82–83.

- ^オラム(2011) p.168;ポロック(2005) p.19注94。

- ^ Veach (2014) p.144; McDonald (2008) p.142; McDonald (2007b) pp.132-132.

- ^ Oram (2011) p. 169; McDonald (2008) p. 142; McDonald (2007b) p. 132; Turner (2006) ; Pollock (2005) pp. 11–12, 18–19; Holden (2001) p. 15; Oram (2000) p. 116; Duffy (1993) pp. 73, 75.

- ^ Veach (2014) p.143; McDonald (2007b) p.133; Pollock (2005) p.18。

- ^ Veach (2014) p. 144; Annals of Loch Cé (2008) § 1210.7; McDonald (2007b) p. 133; Annals of Loch Cé (2005) § 1210.7; Duffy (1996) p. 13; Anderson (1922) p. 383 n. 4; Howlett (1885) p. 511.

- ^ McDonald (2007b) p. 133; Pollock (2005) pp. 11–12; Oram (2000) p. 116; Duffy (1996) pp. 13–14; Duffy (1993) pp. 73, 75; Anderson (1922) pp. 384–385 n. 4; Bain (1881) pp. 81–82 § 480; Rymer; Sanderson; Holmes (1739) pt. 1 p. 52.

- ^マクドナルド(2007b) 133頁。

- ^ a bポロック(2005) 18~19頁。

- ^ Veach (2014) 121, 143–144頁; Pollock (2005) 11–12, 18頁。

- ^ Duffy (1993) pp. 104–105, 105 n. 19; Sweetman (1875) p. 114 § 755.

- ^ Duffy (1993) p. 105 n. 19; Anderson (1922) p. 439 n. 1; Patent Rolls (1901) p. 205; Sweetman (1875) pp. 133–134 § 898; Oliver (1861) p. 47; Rymer; Sanderson; Holmes (1739) pt. 1 p. 79; Diplomatarium Norvegicum (nd) vol. 19 § 124.

- ^ Veach (2014) p. 200; Oram (2013) ch. 4.

- ^ブラウン、D(2016) 156-157頁。

- ^ Veach (2014) 121、145–146、163頁注110。

- ^ダフィー(2007) 14頁。

- ^ブラウン、D (2016) p. 146;シー湖年代記(2008) § 1221.7;シー湖年代記(2005) § 1221.7。

- ^ Brown, D (2016) p. 53 n. 18; Woodcock; Grant; Graham (1996) p. 193; Lewis (1987) p. 454; Cambridge, Corpus Christi College, MS 016II (nd) .

- ^ Veach (2014) 200–201頁; Oram (2013) ch. 4; Duffy (2007) 13–14頁, 13注60頁; McDonald (2007b) 151頁, 151注37頁; Power (2005) 43–44頁; Duffy (2002) 57頁; Oram (2000) 125頁, 139注102頁; Stringer, KJ (1998) 95頁, 95注3頁; Duffy (1993) 105頁; Bain (1881) 151頁 § 852頁; Sweetman (1875) 179頁 § 1179頁;シャーリー (1862) pp. 219–220 § 195;ディプロマタリウム ノルベギクム(nd) vol. 19 § 157;文書 1/11/1 (nd)。

- ^ Veach (2014) 200–201頁; Oram (2013)第4章; Oram (2000) 125頁。

- ^ Veach (2014) 200–201頁; Patent Rolls (1901) 384頁。

- ^ Veach (2014) p. 201; Shirley (1862) pp. 216–217 § 193。

- ^ Veach (2014) p.201.

- ^オラム(2013)第4章;テイラー、ワット、スコット(1990) 116-117頁。

- ^オラム(2013)第4章;ロス、A(2007) 39-40頁。

- ^ Brown, D (2016) p. 148; Veach (2014) p. 201; Beuermann (2010) p. 111, 111 n. 39; Power (2005) p. 44; McDonald (2004) p. 195; McDonald (1997) pp. 88–89; Williams, DGE (1997) p. 117, 117 n. 142; Gade (1994) pp. 202–203; Cowan, EJ (1990) p. 114; Anderson (1922) p. 455; Jónsson (1916) p. 522 ch. 98; Kjær (1910) p. 390 ch. 106/101; Dasent (1894) pp. 89–90 ch. 101;ヴィグフッソン (1887) p. 87ch 101;ウンガー (1871) p. 440ch 105;フラテイジャーボク (1868) p. 61ch 84;レジェスタ ノルベジカ(nd) vol. 1p 168条501条。

- ^パワー (2005) p. 44;マクドナルド (1997) p. 89;ウィリアムズ、DGE (1997) p. 117;ゲイド (1994) p. 203;レジェスタ ノルベジカ(nd) vol. 1p 168 § 501 n. 1.

- ^ウィリアムズ、DGE (1997) p. 117;レジェスタ ノルベジカ(nd) vol. 1p 168 § 501 n. 1.

- ^マクドナルド(1997) 88-89頁;コーワン、EJ(1990) 114頁。

- ^パワー (2005) p. 44;ベイン (1881) p. 151 § 852;スウィートマン (1875) p. 179 § 1179;シャーリー (1862) pp. 219–220 § 195;ディプロマタリウム ノルベギクム(nd) vol. 19 § 157;文書 1/11/1 (nd)。

- ^ヴィチ (2014) p. 201;ウィリアムズ、DGE (1997) p. 117;アンダーソン (1922) p. 461;ヨンソン (1916) p. 546ch 147;ケアー (1910) p. 442ch 159/147;ダセント (1894) p. 134ch 147;ヴィグフッソン (1887) p. 128ch 147;ウンガー (1871) p. 466ch 153;フラテイジャーボク (1868) p. 89ch 121.

- ^スティーブンソン(1914) pp.16–17 pl.1 fig.6, 17, 17 n.7.

- ^ Strickland (2012) p. 104; McDonald (2007a) pp. 64–65; McDonald (2007b) p. 54; Carpenter (2003) ch. 10 ¶ 63; Oram (2000) p. 128; Stringer, KJ (1998) p. 82; Duncan (1996) p. 530; Oram (1988) p. 138; Anderson (1922) p. 464, 464 nn. 7–8; Jónsson (1916) p. 555 ch. 165; Kjær (1910) p. 462 ch. 178/163; Dasent (1894) p. 150 ch. 163;ヴィグフッソン (1887) p. 144ch 163; Unger (1871) pp. 475–476 ch. 169;フラテイジャーボク (1868) p. 100ch 136.

- ^マクドナルド (2019) pp. 24–25, 46, 48, 62;ブラウン, D (2016) p. 192 n. 190;オラム (2013) ch. 4;オラム (2011) pp. 189–190;マクドナルド (2007a) pp. 64–65 n. 87;マクドナルド (2007b) pp. 81, 155, 172;ブラウン, M (2004) p. 78;オラム (2000) p. 126;ダフィー (1993) p. 105;オラム (1988) p. 137;アンダーソン (1922) pp. 459–460;ムンク;ゴス(1874a) 88~91ページ。

- ^ Oram (2013) ch. 4; McDonald (2007b) pp. 155, 157; McNamee (2005) ; Brown, M (2004) p. 78; Oram (2000) p. 126; Stringer, KJ (1998) p. 96; McDonald (1997) p. 92.

- ^オラム(2000) 126頁。

- ^オラム(2000) 126、139頁注107。

- ^フォルテ;オラム;ペダーセン (2005) p. 250。

- ^オラム(2013)第4章;オラム(2011) 190頁;オラム(2004a);オラム(2000) 127頁;ストリンガー、KJ(1998) 96~97頁。

- ^オラム(2000) 126-127頁;ストリンガー、KJ(1998) 96-97頁。

- ^ Cochran-Yu (2015) 36–37ページ; Murray (2005) 290ページ。

- ^マレー(2005) 290頁。

- ^ a bマレー(2005) p.290注23。

- ^ Cochran-Yu (2015) p.37; Murray (2005) p.290注23。

- ^コクラン・ユ(2015) 39頁。

- ^ Lewis (1987) p. 461; Royal MS 14 C VII (nd) .

- ^マクドナルド(2019) p.67;マクドナルド(2007b) p.81;ダフィー(1993) p.106。

- ^ Cochran-Yu (2015) p. 38; Oram (2013) ch. 4; Oram (2011) p. 190; McDonald (2007b) pp. 81, 155–156; Brown, M (2004) p. 78; Duffy (2004) ; Oram (2004b) ; Oram (2000) p. 127; Stringer, KJ (1998) p. 95; Duffy (1993) p. 106; Oram (1988) p. 137; Anderson (1922) p. 465; Munch; Goss (1874a) pp. 90–91.

- ^オラム(1988) 137頁。

- ^ Oram (2013) ch. 4; McDonald (2007b) p. 149; Duffy (2002) pp. 49, 191 n. 18; Oram (2000) p. 127; Stringer, KJ (1998) p. 95; Duffy (1993) p. 105; Oram (1988) p. 137; Simpson; Galbraith (nd) p. 136 § 9; Document 1/16/1 (nd) .

- ^ストリンガー、KJ(1998) 95ページ。

- ^ Duffy (1993) p. 105; Simpson; Galbraith (nd) p. 136 § 9; Document 1/16/1 (nd) .

- ^オラム(2013)第4章;マクドナルド(2007b) pp.81, 156;オラム(1988) p.137;アンダーソン(1922) pp.465–466;ムンク;ゴス(1874a) pp.90–91。

- ^オラム(2000) 127頁。

- ^ Oram (2013) ch. 4; McDonald (2008) p. 148 n. 89; McDonald (2007b) p. 148; McNamee (2005) ; Power (2005) p. 35; Oram (2000) p. 127; Stringer, KJ (1998) p. 95; McDonald (1997) p. 86; Bain (1881) p. 182 § 1001; Oliver (1861) p. 69; Rymer; Sanderson; Holmes (1739) pt. 1 p. 104; Diplomatarium Norvegicum (nd) vol. 19 § 188.

- ^マクドナルド(2007b) pp.148-149;ストリンガー、KJ(1998) p.95。

- ^マクドナルド (2008) p. 148n. 89;マクドナルド (2007b) pp. 148、191、191 n。 88;オリバー (1861) p. 42;ベック (1844) p. 187;ハーディ (1844) p. 175;ディプロマタリウム ノルベギクム(nd) vol. 19 § 185。

- ^オラム(2000) p.127;ストリンガー、KJ(1998) p.95。

- ^マクドナルド(2007b) 83-84頁。

- ^マクドナルド(2019) 67–68頁;クロフォード、DKE(2016) 105頁;コクラン・ユー(2015) 38頁;オーラム(2013)第4章;オーラム(2011) 190頁;マクドナルド(2007a) 63頁;マクドナルド(2007b) 53、70、81頁;ハリソン(2002) 16頁;オーラム(2000) 127–128頁;オーラム(1988) 137頁;アンダーソン(1922) 466頁;マンチ;ゴス(1874a) 90–91頁。

- ^マクドナルド(2007b) p.156;オラム(2000) p.127。

- ^オラム(2013)第4章;オラム(2011) 190頁。

- ^ a b cブロデリック (2003) .

- ^ a bマクドナルド(2019) p.68;フィー(2012) p.129;マクドナルド(2007b) p.82。

- ^マクドナルド(2007b) 175–176ページ。

- ^マクドナルド(2019) p.47;オラム(2013) ch.4;マクドナルド(2007b) pp.81–82, 83;ハリソン(2002) p.16;マクドナルド(1997)p.86; アンダーソン(1922) p.466 ;ムンク; ゴス(1874a ) pp.90–93。

- ^マクドナルド(2007b) 83頁。

- ^ a b cマクドナルド(2019) pp. 24, 68;オラム(2013) ch. 4;オラム(2011) p. 190;マクドナルド(2008) p. 131;マクドナルド(2007b) pp. 82, 174;ブラウン、M(2004) p. 78;ブロデリック(2003) ;オラム(2000) pp. 127–128;ウィリアムズ、DGE(1997) p. 258;オラム(1988) p. 137;アンダーソン(1922) p. 466;マンチ; ゴス(1874a) pp. 92–93。

- ^マクドナルド(2007b) 174頁;ブロデリック(2003);アンダーソン(1922) 466頁、508頁;ムンク;ゴス(1874a) 92~93頁、94~95頁。

- ^インズリー、ウィルソン(2006年)、オグレイディ(2008年) p.58、アンダーソン(1922年) p.508、ムンク、ゴス(1874年) pp.94–95。

- ^マクドナルド(2019) p.47;ハリソン(2002) p.16。

- ^デイビー(2002) 91–99ページ。

- ^クロフォード、DKE (2016)、110、142–144 ページ。

- ^ Whyte (2014) pp. 131–132; O'Grady (2008) pp. 56–61; McDonald (2007b) p. 82; Insley; Wilson (2006) ; Broderick (2003) .

- ^クロフォード、BE(2014) 74-75頁。

- ^インズリー、ウィルソン(2006年)。

- ^ Fee (2012) 129頁。

- ^ McDonald (2007b) p. 29; Storm (1977) pp. 128 § iv, 480 § x; Anderson (1922) p. 467; Vigfusson (1878) p. 371; Flateyjarbok (1868) p. 527.

- ^マクドナルド(2019) p.68;マクドナルド(2007b) p.82, 82注72;マクラウド(2002) p.28注12;アンダーソン(1922) p.467;スティーブンソン(1839) p.40。

- ^ウィリアムズ、DGE(1997) 258ページ。

- ^フラテイジャーボク (1868) p. 102ch 138; GKS 1005 フォル(nd)。

- ^オラム(2011) p.192;オラム(2000) p.128;マクドナルド(1997) p.89; Cowan, EJ(1990) p.115;オラム(1988) p.138;ダンカン; ブラウン(1956–1957) p.201。

- ^ Brown, D (2016) p. 173; Oram (2011) p. 189; Oram (2000) p. 128; Duffy (1993) p. 250; Anderson (1922) p. 467; Stevenson (1839) p. 40.

- ^オラム(2011) p.189;オラム(2000) pp.128, 132;ダフィー(1993) p.250。

- ^オラム(2000) 128頁。

- ^ McDonald (2019) p. 68; Oram (2013) ch. 4; Power (2005) p. 44; Stringer, KJ (1998) p. 97; McDonald (1997) p. 88; Oram (1988) p. 138; Duncan; Brown (1956–1957) p. 200; Anderson (1922) p. 464, 464 n. 4; Jónsson (1916) p. 555 ch. 164; Kjær (1910) p. 461 ch. 177/162; Dasent (1894) p. 150 ch. 162; Vigfusson (1887) p. 144 ch. 162;ウンガー (1871) p. 475ch 168;フラテイジャーボク (1868) p. 100ch 135.

- ^ Oram (2013) ch. 4; Strickland (2012) p. 104; Carpenter (2003) ch. 10 ¶ 63; Oram (2000) p. 128; Stringer, KJ (1998) p. 82; Oram (1988) p. 138; Duncan; Brown (1956–1957) p. 201; Anderson (1922) p. 464, 464 nn. 7–8; Jónsson (1916) p. 555 ch. 165; Kjær (1910) p. 462 ch. 178/163; Dasent (1894) p. 150 ch. 163; Vigfusson (1887) p. 144ch 163; Unger (1871) pp. 475–476 ch. 169;フラテイジャーボク (1868) p. 100ch 136.

- ^ Oram (2013) ch. 4; Power (2005) p. 44; Brown, M (2004) p. 78; McDonald (1997) p. 89; Cowan, EJ (1990) p. 114; Johnsen (1969) p. 26; Duncan; Brown (1956–1957) pp. 200–202; Anderson (1922) pp. 464–465; Jónsson (1916) p. 555 ch. 165; Kjær (1910) p. 462 ch. 178/163; Dasent (1894) p. 150 ch. 163; Vigfusson (1887) p. 144 ch. 163;ウンガー (1871) p. 476ch 169;フラテイジャーボク (1868) p. 100ch 136.

- ^パワー (2005) p. 44;ジョンセン (1969) p. 26、26n. 5;ダンカン;ブラウン (1956–1957) p. 202;アンダーソン (1922) pp. 464–465;ヨンソン (1916) p. 555ch 165;ケアー (1910) p. 462ch 178/163;ダセント (1894) p. 150ch 163;ヴィグフッソン (1887) p. 144ch 163;ウンガー (1871) p. 476ch 169;フラテイジャーボク (1868) p. 100ch 136.

- ^ Oram (2013) ch. 4; Oram (2011) p. 192; McNamee (2005) ; Power (2005) p. 44; Oram (2000) p. 128; McDonald (1997) p. 89; Oram (1988) p. 138.

- ^オラム (1988) p. 138;マクドナルド (1997) p. 89;アンダーソン (1922) p. 474、474n。 4;ヨンソン (1916) p. 556ch 168;ケアー (1910) p. 464ch 181/166;ダセント (1894) p. 152ch 166;ヴィグフッソン (1887) p. 146ch 166;ウンガー (1871) p. 477ch 172;フラテイジャーボク (1868) p. 101ch 138.

- ^ McDonald (2012) p. 148; McDonald (2007b) p. 157; Cowan, EJ (1990) p. 144; Oram (1988) p. 138; Anderson (1922) p. 474 n. 4; Kjær (1910) p. 464 ch. 181/166; Flateyjarbok (1868) p. 101 ch. 138.

- ^オラム(1988) 138–139ページ。

- ^ McDonald (2007a) p. 59; McDonald (2007b) pp. 128–129 pl. 1; Rixson (1982) pp. 114–115 pl. 1; Cubbon (1952) p. 70 fig. 24; Kermode (1915–1916) p. 57 fig. 9.

- ^マクドナルド(2012) p.151;マクドナルド(2007a) pp.58–59;マクドナルド(2007b) pp.54–55, 128–129 pl.1;ウィルソン、DM(1973) p.15。

- ^マクドナルド(2016) 337頁;マクドナルド(2012) 151頁;マクドナルド(2007b) 120頁、128~129頁、1頁。

- ^ McDonald (2019) p. 68; McDonald (2007b) p. 86; McDonald (1997) pp. 89–90; Storm (1977) pp. 24 § i, 64 § iii, 128 § iv, 187 § v, 327 § viii; Duncan; Brown (1956–1957) p. 201; Anderson (1922) pp. 471–473; Jónsson (1916) p. 556 ch. 167; Kjær (1910) p. 463 ch. 180/165; Dasent (1894) p. 151 ch. 164; Vigfusson (1887) p. 145 ch. 165;ヴィグフッソン(1878) p. 371;ムンク; ゴス(1874a) pp. 92–93;ウンガー(1871) p. 476 ch. 171;フラテイヤルボック(1868) pp. 101 ch. 137, 527;スティーブンソン(1839) p. 41。

- ^ Oram (2013) ch. 4; Beuermann (2010) p. 107 n. 25; Power (2005) p. 44.

- ^ Oram (2013)第4章; McNamee (2005) .

- ^オラム (2000) p. 128;マクドナルド (1997)、89 ~ 90 ページ。ダンカン;ブラウン (1956–1957) pp. 200–201;アンダーソン (1922) pp. 473–474;ヨンソン (1916) p. 556ch 167;ケアー (1910) p. 463ch 180/165;ダセント (1894) p. 151ch 164;ヴィグフッソン (1887) p. 145ch 165;ウンガー (1871) p. 476ch 171;フラテイジャーボク (1868) p. 101ch 137.

- ^ Murray (2005) p. 293; Oram (2005) p. 40; Oram (2000) p. 128; Williams, DGE (1997) p. 117; Johnsen (1969) p. 26; Duncan; Brown (1956–1957) p. 201; Anderson (1922) p. 474, 474 n. 2; Jónsson (1916) p. 556 ch. 168; Kjær (1910) p. 464 ch. 181/166; Dasent (1894) p. 152 ch. 166; Vigfusson (1887) p. 146 ch. 166; Unger (1871) p. 477 ch. 172;フラテイジャーボク (1868) p. 101ch 138.

- ^アンダーソン (1922) p. 474、474n。 2;ヨンソン (1916) p. 556ch 168;ケアー (1910) p. 464ch 181/166;ダセント (1894) p. 152ch 166;ヴィグフッソン (1887) p. 146ch 166;ウンガー (1871) p. 477ch 172;フラテイジャーボク (1868) p. 101ch 138.

- ^アンダーソン (1922) p. 474、474n。 9;ヨンソン (1916) p. 556ch 168;ケアー (1910) p. 464ch 181/166;ダセント (1894) p. 152ch 166;ヴィグフッソン (1887) p. 146ch 166;ウンガー (1871) p. 477ch 172;フラテイジャーボク (1868) p. 101ch 138.

- ^ a bマクドナルド (2019) p. 69;マクドナルド (2007b) p. 87;アンダーソン (1922) p. 474、474n。 8;ヨンソン (1916) p. 556ch 168;ケアー (1910) p. 464ch 181/166;ダセント (1894) p. 152ch 166;ヴィグフッソン (1887) p. 146ch 166;フラテイジャーボク (1868) p. 101ch 138.

- ^コカイン;ダブルデイ;ホワイトら。 (1945) p. 27 付録 a;アンダーソン (1922) p. 474、474n。 8;ヨンソン (1916) p. 556ch 168;ケアー (1910) p. 464ch 181/166;ダセント (1894) p. 152ch 166;ヴィグフッソン (1887) p. 146ch 166;フラテイジャーボク (1868) p. 101ch 138.

- ^シャッハ (2016) ;パワー (2005) p. 13n. 9.

- ^ Power (2005) p.13注9。

- ^アンダーソン(1922) p.474注8;アンガー(1871) p.477ch.172。

- ^ Oram (2013) ch. 4;アンダーソン (1922) pp. 474–475、475 n。 1,475n. 3;ヨンソン (1916) pp. 556–557 ch. 168;ケアー (1910) p. 464ch 181/166;ダセント (1894) p. 152ch 166;ヴィグフッソン (1887) p. 146ch 166;ウンガー (1871) p. 477ch 172; Flateyjarbok (1868) pp. 101–102 ch. 138.

- ^マレー (2005) p. 293;マクドナルド (1997) p. 90; EJ コーワン (1990)、 114 ~ 115 ページ。ダンカン;ブラウン (1956–1957) p. 201;アンダーソン (1922) p. 475;ヨンソン (1916) p. 557ch 169;ケアー (1910) p. 465ch 182/167; Dasent (1894) pp. 152–153 ch. 167;ヴィグフッソン (1887) pp. 146–147 ch. 167;ウンガー (1871) p. 477ch 173;フラテイジャーボク (1868) p. 102章138節。

- ^フォルテ;オラム; Pedersen (2005) pp. 251–252;ステル (2000) p. 277;プリングル (1998) p. 152;マクグレイル (1995)、39 ~ 40 ページ。アンダーソン (1922) p. 476、476n。 5;ヨンソン (1916) p. 557ch 169;ケアー (1910) p. 465ch 182/167;ダセント (1894) p. 153ch 167;ヴィグフッソン (1887) p. 147ch 167;ウンガー (1871) p. 477ch 173;フラテイジャーボク (1868) p. 102章138節。

- ^フォルテ;オラム;ペダーセン (2005) p. 252;ステル (2000) p. 277;プリングル (1998) p. 152;マクドナルド (1997) p. 111、111n。 30;アンダーソン (1922) p. 476;ヨンソン (1916) p. 557ch 169;ケアー (1910) pp. 465–466 ch. 182/167;ダセント (1894) p. 153ch 167;ヴィグフッソン (1887) p. 147ch 167;ウンガー (1871) p. 477ch 173;フラテイジャーボク (1868) p. 102章138節。

- ^マクドナルド(1997) 111頁、111注30頁。

- ^ステル(2000) 277頁。

- ^ Stell (2000) p.278; McGrail (1995) p.41。

- ^ Oram (2013) ch. 4;オラム (2011) p. 192;フォルテ;オラム;ペダーセン (2005) p. 250;ブラウン、M (2004) p. 78;オラム (2000) p. 129; KJ ストリンガー (1998) p. 97; Registrum Monasterii de Passelet (1832) pp. 47–48;文書 1/7/164 (1832)。

- ^ Oram (2013) ch. 4; Oram (2011) p. 192; Boardman (2007) p. 95; Forte; Oram; Pedersen (2005) pp. 251–252; Tabraham (2005) p. 26; Brown, M (2004) p. 78; Oram (2000) p. 129; Pringle (1998) p. 152; McDonald (1997) pp. 90, 243; McGrail (1995) pp. 39–42; Cowan, EJ (1990) p. 115; Duncan; Brown (1956–1957) p. 201.

- ^フォルテ;オラム;ペダーセン (2005) p. 252n. 34;プリングル (1998) p. 152;アンダーソン (1922) p. 476n. 8;ケアー (1910) p. 466ch 182/167;ダセント (1894) p. 153ch 167;ヴィグフッソン (1887) p. 147ch 167;ウンガー (1871) p. 477ch 173;フラテイジャーボク (1868) p. 102ch 138.

- ^ステル (2000) p. 277;アンダーソン (1922) p. 476n. 9;ケアー (1910) p. 466ch 182/167;ダセント (1894) p. 153ch 167;ヴィグフッソン (1887) p. 147ch 167;ウンガー (1871) pp. 477–478 ch. 173;フラテイジャーボク (1868) p. 102ch 138.

- ^マクドナルド (2007b) p. 158;フォルテ;オラム;ペダーセン (2005) p. 251;プリングル (1998) p. 152;マクグレイル (1995) p. 39;アンダーソン (1922) p. 476;ヨンソン (1916) p. 557ch 169;ケアー (1910) p. 465ch 182/167;ダセント (1894) p. 153ch 167;ヴィグフッソン (1887) p. 147ch 167;ウンガー (1871) p. 477ch 173;フラテイジャーボク (1868) p. 102ch 138.

- ^フォルテ;オラム;ペダーセン (2005) p. 251.

- ^オラム (2011) p. 192;フォルテ;オラム;ペダーセン (2005) p. 252;ダンカン;ブラウン (1956–1957) p. 201;アンダーソン (1922) p. 476、476n。 12;ヨンソン (1916) p. 557ch 169;ケアー (1910) p. 466ch 182/167;ダセント (1894) p. 153ch 167;ヴィグフッソン (1887) p. 147ch 167;ウンガー (1871) p. 478ch 173;フラテイジャーボク (1868) p. 102ch 138.

- ^マクドナルド (2007a) pp. 71–72;マクドナルド (2007b) p. 156; KJ ストリンガー (1998) p. 84;マクドナルド (1997) p. 92;アンダーソン (1922) p. 476、476n。 12;ヨンソン (1916) p. 557ch 169;ケアー (1910) p. 466ch 182/167;ダセント (1894) p. 153ch 167;ヴィグフッソン (1887) p. 147ch 167;ウンガー (1871) p. 478ch 173;フラテイジャーボク (1868) p. 102ch 138.

- ^マクドナルド(2007a) 71-72頁;マクドナルド(2007b) 156頁;ストリンガー、KJ(1998) 84頁;マクドナルド(1997) 92頁。

- ^マクドナルド(2007a) pp.71-72;マクドナルド(2007b) p.156;スミス、JS(1998) ;ストリンガー、KJ(1998) p.84;マクドナルド(1997) p.92。

- ^ Oram (2013) ch. 4; Oram (2011) p. 192; McDonald (2007b) p. 158; Power (2005) p. 45; Oram (2000) p. 129; Duncan; Brown (1956–1957) p. 201; Anderson (1922) pp. 476–477; Jónsson (1916) p. 557 ch. 169; Kjær (1910) p. 466 ch. 182/167; Dasent (1894) p. 153 ch. 167; Vigfusson (1887) p. 148 ch. 167; Unger (1871) p. 478 ch. 173;フラテイジャーボク (1868) p. 102ch 138.

- ^ Oram (2013) ch. 4; McDonald (2007b) p. 158; Forte; Oram; Pedersen (2005) p. 252; Oram (2000) p. 129; Duncan; Brown (1956–1957) p. 201.

- ^ Oram (2013) ch. 4;マクドナルド (2007b) p. 158;アンダーソン (1922) p. 477;ヨンソン (1916) p. 557ch 169;ケアー (1910) p. 466ch 182/167;ダセント (1894) p. 153ch 167;ヴィグフッソン (1887) p. 148ch 167;ウンガー (1871) p. 478ch 173;フラテイジャーボク (1868) p. 102ch 138.

- ^ Oram (2013) ch. 4;パワー (2013a) p. 23;オラム (2011) p. 192;フォルテ;オラム;ペダーセン (2005) p. 252;パワー (2005) p. 45;アンダーソン (1922) p. 477、477n。 5;ヨンソン (1916) p. 557ch 169;ケアー (1910) p. 466ch 182/167;ダセント (1894) p. 154ch 167;ヴィグフッソン (1887) p. 148ch 167;ウンガー (1871) p. 478ch 173;フラテイジャーボク (1868) p. 102章138節。

- ^ Downham (2014) p. 16; Power (2013a) p. 23; Power (2005) pp. 45–46; Mills (2003) ; Muhr (2002) p. 44; Royle (1994) p. 177; Anderson (1922) p. 477 n. 5; Copeland Island (nd) .

- ^ Mills (2003) ; Royle (1994) p. 177; Copeland Island (nd) .

- ^パワー(2005) 45頁。

- ^パワー(2005) 45–46ページ。

- ^パワー (2005) p. 46;スウィートマン (1875) p. 70 § 428;オリバー (1861)、35–36 ページ。ハーディ (1837) p. 186;ディプロマタリウム ノルベギクム(nd) vol. 19 §93。

- ^パワー (2005) p. 46n. 47;アンダーソン (1922) p. 477;ヨンソン (1916) p. 557ch 169.

- ^パワー (2005) p. 46n. 47;アンダーソン (1922) p. 477、477n。 5;ケアー (1910) p. 466ch 182/167;ダセント (1894) p. 154ch 167;ヴィグフッソン (1887) p. 148ch 167;ウンガー (1871) p. 478ch 173;フラテイジャーボク (1868) p. 102ch 138.

- ^ a b Oram (2013) ch. 4;オラム (2011) p. 192;フォルテ;オラム;ペダーセン (2005) p. 252;オラム (2000) p. 129;アンダーソン (1922) p. 477、477n。 8;ヨンソン (1916) p. 557ch 169;ケアー (1910) p. 466ch 182/167;ダセント (1894) p. 154ch 167;ヴィグフッソン (1887) p. 148ch 167;ウンガー (1871) p. 478ch 173; Flateyjarbok (1868) pp. 102–103 ch. 138.

- ^オラム(2000) 129頁。

- ^ Oram (2013) ch. 4; McDonald (2007b) pp. 158–159; Oram (2000) p. 129; Duncan; Brown (1956–1957) p. 201; Anderson (1922) pp. 471–472; Stevenson (1839) p. 41.

- ^マクドナルド(2019) p.75;オラム(2013) ch.4;オラム(2011) p.192;マクドナルド(2007b) pp.87, 92, 158–159;オラム(2000) p.129;ダンカン; ブラウン(1956–1957) p.201;アンダーソン(1922) p.472;ムンク; ゴス(1874a) pp.92–95。

- ^コクラン・ユ(2015) 38頁。

- ^マレー(2005) p.295、295注47;マクドナルド(1997) p.91;ダンカン; ブラウン(1956–1957) p.201。

- ^ダンカン(1996) p.548;ダンカン; ブラウン(1956–1957) p.201。

- ^ Woodcock; Flower; Chalmers et al. (2014) p. 421; Lewis (1987) p. 467; Royal MS 14 C VII (nd) .