共有結合

共有結合は、原子間で電子を共有して電子対を形成する化学結合です。これらの電子対は共有対または結合対と呼ばれます。原子が電子を共有しているときに、原子間の引力と斥力の安定したバランスが保たれることを、共有結合といいます。[ 1 ]多くの分子では、電子の共有によって各原子は完全な価電子殻と同等の状態になり、安定した電子配置となります。有機化学では、イオン結合よりも共有結合の方がはるかに一般的です。

共有結合には、 σ結合、π結合、金属間結合、アゴスティック相互作用、ベント結合、三中心二電子結合、三中心四電子結合など、多くの種類の相互作用が含まれます。[ 2 ] [ 3 ]「共有原子価」という用語は、1919年にアーヴィング・ラングミュアによって導入され、1920年代にはネヴィル・シジウィックが「共有結合」という用語を使用しました。メリアム・ウェブスターは、共有結合という特定の用語の使用を1939年としており、[ 4 ]これが最初の使用例であると認識しています。接頭辞co-(共同で、パートナーを組んで)は、「共有」結合が共有の「原子価」を伴うことを示し、これは原子価結合理論で詳述されています。

分子H2水素原子は共有結合によって2つの電子を共有します。[ 5 ]共有結合は、元素の種類に関わらず、電気陰性度が近い原子間で最大になります。2つ以上の原子間で電子を共有する共有結合は、非局在化されていると言われています。

歴史

結合における「共有原子価」という用語は、 1919年にアーヴィング・ラングミュアによってアメリカ化学会誌に掲載された「原子と分子における電子の配置」という論文で初めて使用されました。ラングミュアは、「共有原子価という用語によって、ある原子が隣接する原子と共有する電子対の数を表す」と記しています。[ 6 ]

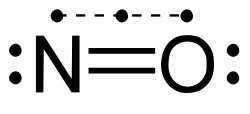

共有結合の概念は、1919年より数年前、ギルバート・N・ルイスに遡ることができます。彼は1916年に原子間の電子対の共有について記述しました[ 7 ] (また、1926年には放射エネルギーの最小単位として「光子」という用語も考案しました)。彼はルイス記法、電子点記法、あるいはルイス点構造を導入しました。これは、価電子(外殻電子)を原子記号の周りの点で表す記法です。原子間に位置する電子対は共有結合を表します。複数の電子対は、二重結合や三重結合などの多重結合を表します。ここには示されていませんが、結合を形成する電子対を実線で表す別の表現方法もあります[ 8 ]

ルイスは、原子は十分な共有結合を形成して完全な(閉じた)外殻電子を形成すると提唱した。ここに示したメタンの図では、炭素原子の価数は4で、したがって8個の電子に囲まれている(オクテット則)。そのうち4個は炭素原子自身からの電子、4個は炭素原子に結合した水素原子からの電子である。各水素原子の価数は1で、2個の電子に囲まれている(デュエット則)。つまり、水素原子自身の電子1個と炭素原子からの電子1個である。電子の数は、原子の量子論における完全な電子殻の数に対応している。炭素原子の外殻はn = 2殻で、8個の電子を保持できる。一方、水素原子の外殻(そして唯一の殻)はn = 1殻で、2個しか保持できない。[ 9 ]

共有電子対の概念は共有結合の効果的な定性的な描像を提供するが、これらの結合の性質を理解し、単純な分子の構造と特性を予測するには量子力学が必要となる。ウォルター・ハイトラーとフリッツ・ロンドンは、1927年に化学結合(分子状水素)を初めて量子力学的に説明したとされている[ 10 ]。彼らの研究は、結合に関与する原子の原子軌道が十分に重なり合う場合に化学結合が形成されると仮定する原子価結合モデルに基づいていた。

共有結合の種類

原子軌道(s軌道を除く)は特定の方向性を持ち、それによって異なる種類の共有結合が生じる。シグマ(σ)結合は最も強い共有結合であり、2つの異なる原子の軌道が正面から重なり合うことで形成される。単結合は通常σ結合である。パイ(π)結合はより弱く、p(またはd)軌道が横方向に重なり合うことで形成される。2つの原子間の二重結合は1つのσ結合と1つのπ結合から構成され、三重結合は1つのσ結合と2つのπ結合から構成される。[ 8 ]

共有結合は、結合する原子の電気陰性度にも影響され、結合の化学的極性を決定します。電気陰性度の等しい2つの原子は、H–Hのような非極性共有結合を形成します。電気陰性度が等しくない場合は、H−Clのような極性共有結合が形成されます。しかし、極性には幾何学的な非対称性も必要であり、そうでなければ双極子が打ち消し合い、結果として非極性分子が形成されます。[ 8 ]

共有結合構造

共有結合物質の構造には、個々の分子、分子構造、高分子構造、巨大共有結合構造など、いくつかの種類があります。個々の分子は、原子をまとめる強い結合を持っていますが、一般的に、分子間の引力はごくわずかです。このような共有結合物質は通常、HCl、SO 2、CO 2、CH 4などの気体です。分子構造では、引力は弱いです。このような共有結合物質は、低沸点液体(エタノールなど)や低融点固体(ヨウ素や固体CO 2など)です。高分子構造は、ポリエチレンやナイロンなどの合成ポリマーや、タンパク質やデンプンなどの生体高分子を含め、多数の原子が鎖状に共有結合してできています。ネットワーク共有結合構造(または巨大共有結合構造)には、シート状(グラファイトなど)または3次元構造(ダイヤモンドや石英など)に結合した多数の原子が含まれます。これらの物質は融点と沸点が高く、脆く、電気抵抗率も高い傾向があります。電気陰性度が高く、3つまたは4つの電子対結合を形成できる元素は、しばしばこのような大きな高分子構造を形成します。[ 11 ]

1電子結合と3電子結合

1電子結合または3電子結合は、電子数が奇数であるラジカル種に見られます。1電子結合の最も単純な例は、二水素陽イオンであるHです。+ 21電子結合は2電子結合の約半分の結合エネルギーを持つことが多いため、「半結合」と呼ばれます。しかし、例外もあります。二リチウムの場合、実際には1電子結合の方が結合が強くなります。+ 22電子リチウムよりも2電子リチウムの方が大きい。この例外は混成効果と内殻効果によって説明できる。 [ 12 ]

3電子結合の最も単純な例は、ヘリウム二量体陽イオンであるHeである。+ 2これは共有電子が1つ(2つではなく)しかないため、「半結合」と考えられています。[ 13 ]分子軌道法では、3番目の電子は反結合軌道にあり、他の2つの電子によって形成される結合の半分を打ち消します。2つの2電子結合に加えて3電子結合を含む分子の別の例として、一酸化窒素(NO)が挙げられます。酸素分子(O 2 )も2つの3電子結合と1つの2電子結合を持つと見なすことができ、これが常磁性と正式な結合次数2を説明しています。 [ 14 ]二酸化塩素とそのより重い類似体である二酸化臭素と二酸化ヨウ素も3電子結合を含んでいます。

奇数電子結合を持つ分子は通常、反応性が非常に高い。この種の結合は、電気陰性度が近い原子間でのみ安定である。[ 14 ]

二酸素は、共有電子対を2つ含む二重結合(O=O)を持ち、オクテット則に従うと表現されることがある。[ 15 ]しかし、この分子の基底状態は常磁性であり、不対電子が存在することを示している。ポーリングは、この分子には実際には2つの3電子結合と1つの通常の共有結合(2電子結合)が含まれていると提唱した。[ 16 ]各原子のオクテットは、各3電子結合からの2つの電子、共有結合の2つの電子、そして非結合電子の1つの孤立電子対から構成される。結合次数は1+0.5+0.5=2である。

共振

分子内の電子配置と、その結果として実験的に決定された特性を単一のルイス構造では説明できない状況があり、そのため構造の重ね合わせが必要になります。このような分子中の同じ2つの原子は、異なるルイス構造では異なる結合をすることがあります(1つは単結合、もう1つは二重結合、またはまったく結合しないなど)。その結果、非整数結合次数が生じます。硝酸イオンは、3つの等価な構造を持つそのような例の1つです。窒素と各酸素の間の結合は、1つの構造では二重結合、他の2つでは単結合であるため、各N–O相互作用の平均結合次数は、2 + 1 + 1/3 = 4/3 . [ 8 ]

芳香性

有機化学において、平面環を持つ分子がヒュッケル則に従い、 π電子の数が4n+2(nは整数)の式を満たす場合、 分子はより高い安定性と対称性を獲得する。典型的な芳香族化合物であるベンゼンには、6個のπ結合電子が存在する(n = 1、4n +2 = 6)。これらは3つの非局在化π分子軌道を占める(分子軌道理論) 、または2つの共鳴構造において共役π結合を形成し、それらが直線的に結合して(原子価結合理論)、正六角形を形成する。この正六角形は、仮説上の1,3,5-シクロヘキサトリエンよりも高い安定性を示す。[ 9 ]

複素環芳香族や置換ベンゼンの場合、環の異なる部分間の電気陰性度の差が、それ以外は等価である芳香族環結合の化学的挙動を支配する可能性がある。[ 9 ]

ハイパーバレンス

二フッ化キセノンや六フッ化硫黄などの特定の分子は、オクテット則に基づく厳密な共有結合では可能な配位数よりも高い配位数を有する。これは、分子軌道理論における非結合性最高被占分子軌道と、原子価結合理論におけるシグマ結合の共鳴に基づいて分子波動関数を解釈する三中心四電子結合(「3c-4e」)モデルによって説明される。[ 17 ]

電子欠乏

三中心二電子結合(「3c-2e」)では、3つの原子が結合において2つの電子を共有します。このタイプの結合は、ジボラン(B 2 H 6 )などのホウ素水素化物で発生します。これらの結合は、すべての原子を結合する局所的な(2中心二電子)結合を形成するのに十分な価電子がないため、しばしば電子不足型と説明されます。しかし、より現代的な3c-2e結合を用いた説明では、すべての原子を結合するのに十分な結合軌道が存在するため、これらの分子は電子的に精密な結合型と分類されます。

このような結合(ジボランでは分子あたり2つ)はそれぞれ電子対を有し、ホウ素原子をバナナ型に繋ぎ、結合の中央に陽子(水素原子の核)が位置し、両方のホウ素原子と電子を共有します。特定のクラスター化合物では、いわゆる四中心二電子結合も想定されています。[ 18 ]

量子力学的記述

量子力学の発展後、化学結合の量子的記述を提供する2つの基本理論、すなわち価電子結合(VB)理論と分子軌道(MO)理論が提案されました。より最近の量子的記述[ 19 ]は、電子状態密度への原子の寄与の観点から与えられています。

VB理論とMO理論の比較

これら2つの理論は、分子の電子配置を構築する2つの方法を表しています。 [ 20 ]原子価結合理論では、まず原子混成軌道に電子を充填して完全に結合した原子価配置を生成し、次に寄与する構造(共鳴)が複数ある場合はそれらの線形結合を行います。一方、分子軌道理論では、まず原子軌道の線形結合を行い、次に得られた分子軌道に電子を充填します。[ 8 ]

これら2つのアプローチは補完的であると考えられており、それぞれが化学結合の問題に対して独自の洞察を提供します。価電子結合理論は局在結合から分子の波動関数を構築するため、結合エネルギーの計算や反応機構の理解に適しています。一方、分子軌道理論は非局在軌道から分子の波動関数を構築するため、イオン化エネルギーの計算やスペクトル吸収帯の理解に適しています。[ 21 ]

定性的なレベルでは、どちらの理論にも誤った予測が含まれている。単純な(ハイトラー・ロンドン)原子価結合理論は、等核二原子分子が個々の原子に解離することを正しく予測するが、単純な(ハートリー・フォック)分子軌道理論は、原子とイオンの混合物に解離することを誤って予測する。一方、単純な分子軌道理論はヒュッケルの芳香族性則を正しく予測するが、単純な原子価結合理論は、シクロブタジエンの共鳴エネルギーがベンゼンよりも大きいことを誤って予測する。[ 22 ]

両理論によって定性的なレベルで生成された波動関数は一致せず、実験による安定化エネルギーとも一致しないが、配置間相互作用によって修正することができる。[ 20 ]これは、価電子結合共有関数をすべての可能なイオン構造を記述する関数と組み合わせるか、分子軌道基底状態関数を空軌道を使用してすべての可能な励起状態を記述する関数と組み合わせることによって行われる。すると、単純な分子軌道アプローチはイオン構造の重みを過大評価するのに対し、単純な価電子結合アプローチはそれを無視していることがわかる。これは、単純な分子軌道アプローチは電子相関を無視するのに対し、単純な価電子結合アプローチはそれを過大評価しているとも言える。[ 20 ]

量子化学における現代の計算は、通常、価電子結合アプローチではなく分子軌道アプローチから始まり(最終的にはそれをはるかに超える)、これは分子軌道アプローチに本質的な優位性があるからではなく、むしろMOアプローチの方が数値計算に容易に適応できるためです。分子軌道は直交しているため、非直交の価電子結合軌道と比較して、コンピュータ計算の実現可能性と速度が大幅に向上します。

電子状態密度への原子寄与による共有結合性

結合共有性の評価は、 COOP(結晶軌道重なり分布) [ 23 ] 、 COHP(結晶軌道ハミルトン分布)[24]、BCOOP(バランス型結晶軌道重なり分布) [ 25 ]などの近似量子化学的手法の基底関数に依存します。この問題を克服するために、結合共有性の代替的な定式化を次のように提供することができます。

原子Aの 量子数を持つ原子軌道の質量中心は次のように定義される。

ここで、 原子Aの原子軌道が固体の全電子状態密度に及ぼす寄与は

ここで、外側の和は単位胞のすべての原子Aに渡る。エネルギー窓は、結合に関与するすべての関連バンドを包含するように選択される。選択する範囲が不明な場合は、電子密度を記述する分子軌道と対象とする結合を調べることで、実際に特定することができる。

原子Aの準位の質量中心と原子Bの準位の質量中心の相対位置は次のように与えられる 。

ここで、磁気量子数とスピン量子数の寄与は合計される。この定義によれば、A準位とB準位の相対的な位置は

ここで、簡潔にするために、 を参照する表記法では主量子数 への依存性を省略することができる。

この形式論では、 の値が大きいほど、選択された原子バンドの重なりが大きく、それらの軌道によって記述される電子密度はより共有結合的なA−B結合を与えます。 この量はA−B結合の共有結合性として表され、エネルギー と同じ単位で表されます。

原子力システムにおける類似の効果

共有結合に類似した効果は、いくつかの核系で発生すると考えられているが、共有フェルミオンが電子ではなくクォークであるという違いがある。 [ 26 ]高エネルギー陽子-陽子散乱断面積は、 uまたはdクォークのクォーク交換が短距離における核力の支配的な過程であることを示している。特に、中間子が交換される湯川相互作用よりもクォーク交換が支配的である。[ 27 ]したがって、結合ハドロンが共通の共有クォークを持つ場合、クォーク交換による共有結合が短距離における核結合の支配的なメカニズムになると予想される。 [ 28 ]

参照

参考文献

- ^ Whitten, Kenneth W.; Gailey, Kenneth D.; Davis, Raymond E. (1992). 「7-3 共有結合の形成」.一般化学(第4版). Saunders College Publishing. p. 264. ISBN 0-03-072373-6。

- ^マーチ、ジェリー(1992年)『有機化学の先端:反応、機構、構造』ジョン・ワイリー・アンド・サンズ、ISBN 0-471-60180-2。

- ^ゲイリー・L・ミスラー、ドナルド・アーサー・タール (2004).無機化学. プレンティス・ホール. ISBN 0-13-035471-6。

- ^メリアム・ウェブスター大学辞典(2000年)。

- ^ 「化学結合」 Hyperphysics.phy-astr.gsu.edu . 2013年6月9日閲覧。

- ^ラングミュア、アーヴィング (1919-06-01). 「原子と分子における電子の配置」アメリカ化学会誌. 41 (6): 868– 934. doi : 10.1021/ja02227a002 .

- ^ルイス、ギルバート・N. (1916-04-01). 「原子と分子」 .アメリカ化学会誌. 38 (4): 762– 785. doi : 10.1021/ja02261a002 . S2CID 95865413 .

- ^ a b c d eマクマリー、ジョン (2016).化学(第7版). ピアソン. ISBN 978-0-321-94317-0。

- ^ a b cブルース、ポーラ (2016).有機化学(第8版). ピアソン. ISBN 978-0-13-404228-2。

- ^ハイトラー、W.;ロンドン、F. (1927)。 「Wechselwirkung neoterer Atome und homoopolare Bindung nach der Quantenmechanik」[量子力学による中性原子とホメオポーラ結合の相互作用]。物理学の時代。44 ( 6–7 ): 455– 472。Bibcode : 1927ZPhy...44..455H。土井:10.1007/bf01397394。S2CID 119739102。 英語訳はHettema, H. (2000). Quantum Chemistry: Classic Scientific Papers . World Scientific. p. 140. ISBN 978-981-02-2771-5. 2012年2月5日閲覧。

- ^ Stranks, DR; Heffernan, ML; Lee Dow, KC; McTigue, PT; Withers, GRA (1970).化学:構造的視点. Carlton, Vic. : Melbourne University Press. p. 184. ISBN 0-522-83988-6。

- ^ Weinhold, F.; Landis, C. (2005). Valency and Bonding . Cambridge. pp. 96– 100. ISBN 0-521-83128-8。

- ^リチャード・D・ハーコート編 (2015). 「第2章:ポーリングの「3電子結合」、4電子3中心結合、そして「原子価増加」理論の必要性」. 『電子過剰分子における結合:原子価増加構造による定性的原子価結合アプローチ』 . シュプリンガー. ISBN 9783319166766。

- ^ a bポーリング、L. (1960).化学結合の性質. コーネル大学出版局. pp. 340–354 .

- ^例えば、 RHペトルッチ、WSハーウッド、FGHerring著『一般化学』(第8版、プレンティス・ホール、2002年、 ISBN 0-13-014329-4、p.395) は、ルイス構造を二重結合で記述していますが、観測される常磁性を説明できないため、この構造の妥当性にはいくらか疑問があるとの説明に疑問符を付けています。

- ^ L. Pauling『化学結合の性質』(第3版、オックスフォード大学出版局、1960年)第10章。

- ^ Weinhold, F.; Landis, C. (2005). Valency and Bonding . Cambridge University Press. pp. 275– 306. ISBN 0521831288。

- ^ホフマン、K.; MH、プロセンス。ブラジリアン州アルバート (2007)。 「 Bの新しい 4c-2e 結合6H− 7「.化学コミュニケーション. 2007 (29): 3097– 3099. doi : 10.1039/b704944g . PMID 17639154 .

- ^ Cammarata, Antonio; Rondinelli, James M. (2014年9月21日). 「斜方晶系ペロブスカイト酸化物における八面体回転の共有結合依存性」. Journal of Chemical Physics . 141 (11): 114704. Bibcode : 2014JChPh.141k4704C . doi : 10.1063/1.4895967 . PMID 25240365 .

- ^ a b cアトキンス、PW (1974). 『量子:概念ハンドブック』オックスフォード大学出版局. pp. 147– 148. ISBN 978-0-19-855493-6。

- ^ James D. Ingle Jr.とStanley R. Crouch著『Spectrochemical Analysis』、Prentice Hall、1988年、 ISBN 0-13-826876-2

- ^アンスリン、エリック・V. (2006).現代物理有機化学. 大学科学図書. ISBN 978-1-891389-31-3。

- ^ Hughbanks, Timothy; Hoffmann, Roald (2002-05-01). 「トランスエッジ共有モリブデン八面体鎖:拡張系における金属-金属結合」. Journal of the American Chemical Society . 105 (11): 3528– 3537. doi : 10.1021/ja00349a027 .

- ^ Dronskowski, Richard; Bloechl, Peter E. (2002-05-01). 「結晶軌道ハミルトンポピュレーション(COHP):密度汎関数計算に基づく固体中の化学結合のエネルギー分解可視化」. The Journal of Physical Chemistry . 97 (33): 8617– 8624. doi : 10.1021/j100135a014 .

- ^ Grechnev, Alexei; Ahuja, Rajeev; Eriksson, Olle (2003-01-01). 「Balanced crystal orbital overlap population — a tool for analysing chemical bonds in solids. Journal of Physics: Condensed Matter . 15 (45): 7751. Bibcode : 2003JPCM...15.7751G . doi : 10.1088/0953-8984/15/45/014 . ISSN 0953-8984 . S2CID 250757642 .

- ^ブロツキー、SJ (2017). 「核色力学の新しい特徴」。ヨーロッパ物理ジャーナル A。53 (3): 48. Bibcode : 2017EPJA...53...48B。土井:10.1140/epja/i2017-12234-5。OSTI 1341388。S2CID 126305939。

- ^ Brodsky, SJ; Mueller, AH (1988). 「核を用いたQCDにおけるハドロン化の探査」 . Physics Letters B. 206 ( 4): 685. Bibcode : 1988PhLB..206..685B . doi : 10.1016/0370-2693(88)90719-8 . OSTI 1448604 .

- ^ Bashkanova, M.; Brodsky, SJ; Clement, H. (2013). 「QCDにおける新たな6クォーク隠れたカラーダイバリオン状態」. Physics Letters B. 727 ( 4–5 ) : 438. arXiv : 1308.6404 . Bibcode : 2013PhLB..727..438B . doi : 10.1016/j.physletb.2013.10.059 . S2CID 30153514 .

出典

- 「共有結合 – 単結合」 . chemguide. 2000. 2012年2月5日閲覧。

- 「電子共有と共有結合」オックスフォード大学化学部。2012年2月5日閲覧。

- 「化学結合」ジョージア州立大学物理天文学部。 2012年2月5日閲覧。

外部リンク

- 共有結合と分子構造 2009年2月10日アーカイブ- Wayback Machine

- 化学における構造と結合—共有結合

![{\displaystyle [E_{0},E_{1}]}](https://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/972145e0fa9d0c7fe3d06950100d008bb94d3729)