グロッセ・フーゲ

| グロッセ・フーゲ | |

|---|---|

| ルートヴィヒ・ヴァン・ベートーヴェンの後期弦楽四重奏曲 | |

| |

| 英語 | 大フーガ |

| 鍵 | ロ♭メジャー |

| オーパス | 133 |

| 形状 | フーガ |

| 作曲 | 1825 |

| 献身 | オーストリア大公ルドルフ |

| 間隔 | 約16分 |

| スコアリング | 弦楽四重奏 |

| プレミア | |

| 日付 | 1826 |

| 出演者 | シュパンツィヒ四重奏団 |

| ライブパフォーマンス | |

メレル弦楽四重奏団、チューリッヒ、トーンハレ、2013年7月3日:メアリー・エレン・ウッドサイドとジュリア・シュレーダー(ヴァイオリン)。イルヴァリ・ジリアクス、ヴィオラ。ラファエル・ローゼンフェルド(チェロ) | |

大フーガ(ドイツ語:Große Fuge、英語ではGreat Fugue、Grand Fugueとも呼ばれる)作品133は、ルートヴィヒ・ヴァン・ベートーヴェンによる弦楽四重奏曲の単一楽章である。壮大な二重フーガであるこの作品は、当時の音楽評論家から広く非難された。 1826年に『アルゲマイネ・ムジカリシェ・ツァイトゥング』紙に寄稿した評論家は、このフーガを「中国語のように理解不能」「バベルの塔の混乱」と評した[ 1 ] 。しかし、この作品に対する批評家の評価は20世紀初頭から着実に高まり、現在ではベートーヴェンの最高傑作の一つとみなされている。イーゴリ・ストラヴィンスキーはこの作品を「永遠に現代的であり続ける、まさに現代的な音楽作品」と評した[ 2 ] 。

大フーガは、もともとベートーヴェンの1825年に書かれた四重奏曲第13番ロ長調作品130の終楽章として作曲されたが、ベートーヴェンの出版社は、この作品の商業的見込みが暗いことを懸念し、フーガを新しいフィナーレに差し替えるよう作曲者に求めた。ベートーヴェンはこれに応じ、大フーガは1827年に作品133として独立した作品として出版された。この作品はベートーヴェンがほぼ完全に耳が聞こえなかった時代に作曲され、後期の四重奏曲集の一部であると考えられている。大フーガは、1826年にシュパンツィヒ四重奏団によってロ長調四重奏曲のフィナーレとして初演された。

音楽アナリストや批評家は、大フーガを「難解」、「風変わり」、「矛盾に満ちている」、「アルマゲドン」と評している。 [ 6 ]批評家で音楽学者のジョセフ・カーマンは、この作品を「ベートーヴェンの作品の中で、そして間違いなく音楽文学全体の中でも最も問題のある作品」と呼び、[ 7 ]ヴァイオリニストのデイヴィッド・マシューズは「演奏するのが恐ろしく難しい」と評している。[ 8 ]

作曲履歴

ベートーベンはもともとこのフーガを、1825年後半に作曲した弦楽四重奏曲第13番作品130の終楽章として書いた。終楽章にフーガ形式を選んだのは、伝統に根ざしたものだ。ハイドン、モーツァルト、そしてベートーベン自身も、以前に四重奏曲の終楽章にフーガを書いていた。しかし近年、ベートーベンはこのバロック形式を古典派の構造に統合するという課題にますます関心を抱くようになった。「学生時代には、何十曲ものフーガを書いたが、想像力もまたその特権を発揮したがっており、伝統的な形式に真に詩的な新しい要素を導入しなければならない」とベートーベンは書いている。[ 9 ]結果として生まれた楽章は741小節にも及ぶ大作となり、他の楽章の合計小節数は643である。このフーガは、彼の弟子でありパトロンでもあったオーストリアのルドルフ大公に献呈されている。

作品130の四重奏曲の初演では、他の楽章は熱狂的に受け入れられたが、フーガは成功しなかった。ウィーンの音楽雑誌に掲載された多くの音楽家や批評家は、フーガを酷評した。[ 1 ]作曲家でヴァイオリニストのルイ・シュポーアは、フーガと他の後期四重奏曲を「解読不能で、修正されていない恐怖」と呼んだ。[ 10 ]

当時の批判にもかかわらず、ベートーヴェン自身はフーガの価値を決して疑わなかった。ベートーヴェンの秘書であり、腹心であり、この作品を初演したシュパンツィヒ四重奏団の第二ヴァイオリン奏者でもあったカール・ホルツは、聴衆が中間楽章2曲のアンコールを要求したという知らせをベートーヴェンに伝えた。激怒したベートーヴェンは「なぜフーガだけアンコールしなかったんだ?それだけでも再演されるべきだった!畜生!ロバ!」と怒鳴ったと伝えられている[ 11 ]。

しかし、フーガは批評家からも聴衆からも激しく非難されたため、ベートーヴェンの出版者マティアス・アルタリア(1793–1835)は、フーガを別々に出版するようベートーヴェンを説得しようと試みました。アルタリアはホルツに、フーガを四重奏曲の他の部分から分離するようベートーヴェンを説得する任務を与えました。ホルツは次のように記しています。

アルタリアは私に、ベートーヴェンに、難解なフーガに代わる、演奏者だけでなく聴衆にも聴きやすい新しい終楽章を作曲するよう説得するという、困難で困難な任務を課しました。私はベートーヴェンに対し、このフーガは従来のフーガとは一線を画し、独創性において最後の四重奏曲をも凌駕するものであり、独立した作品として出版されるべきであり、独立した作品群と称するに値すると主張しました。私はアルタリアが新しい終楽章のために追加の謝礼を支払う意向であることを伝えました。ベートーヴェンは検討すると述べましたが、翌日には既に同意する手紙を受け取りました。[ 12 ]

悪名高いほど頑固なベートーベンがなぜフーガの差し替えにすんなり同意したのかは定かではない。歴史家の中には、ベートーベンは常に個人的な財政管理に苦労し、しばしば金欠に陥っていたため、金銭目的だったのではないかと推測する者もいる。また、批評家を満足させるため、あるいはフーガは単独で最もよく聴こえると考えていたためだと示唆する者もいる。[ 13 ]フーガは、様々なモチーフのヒントや、先行するカヴァティーナ楽章との調性的なつながり(カヴァティーナはト音で終わり、フーガも同じト音で始まる)によって作品130の他の楽章とつながっている。[ 14 ]フーガに取って代わった活発な最終楽章はコントルダンスの形式をとっており、全く異論の余地がない。ベートーベンは1826年の晩秋、グナイゼンドルフにある兄ヨハンの邸宅に滞在中にこの差し替えのフィナーレを作曲し、これが彼が書き上げた最後の完全な楽曲となった。 1827年5月、ベートーヴェンの死後約2か月で、マティアス・アルタリアは新しいフィナーレを加えた作品130の初版を出版し、大フーガを(フランス語のタイトルGrande Fugueで)作品133として、そしてベートーヴェンによるピアノ4手用のフーガの編曲版を作品134として出版した。[ 15 ]

一般的な分析

大フーガの構造を深く掘り下げようとする分析は数多く試みられてきたが、結果は相反する。この作品は、バロック様式の大フーガの拡張版[ 16 ]、複数の楽章を一つの作品にまとめた作品[ 17 ] 、ソナタ形式の交響詩[ 18 ]などと評されてきた。スティーブン・フサリックは、フーガの各セクションにおける調性の関係が、フーガの主題である8音符モチーフのくさび形構造を反映していると示唆している。この8音符モチーフは「大フーガの原動力となる輪郭」である。[ 19 ]しかし、リア・ゲイル・ワインバーグは次のように述べている。「大フーガは、これまで多くの理由から、学術的な議論の的となっており、現在もなお議論の的となっている。最も根本的な理由は、その形式自体が分類を困難にしているということだ。」[ 20 ]

ベートーヴェン自身はこのフーガに「時に自由、時に学問的に」という副題を付けている。[ 21 ]作品の一部はバロック時代の大フーガの厳格な形式構造に従っているが、他の部分はより自由に構成されている。ベートーヴェンがバロックの伝統にどれほど忠実に従っているかに関わらず、対位法的な技法は作品全体を通して遍在している。

メインモチーフ

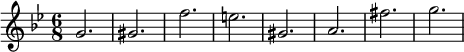

フーガの中心的なモチーフは、半音階的に上昇する 8 音の主題です。

同様のモチーフは、グルックのオペラ『オルフェオとエウリディーチェ』(1774年)第2幕44-47小節「精霊の踊り」や、ハイドンの弦楽四重奏曲ト長調作品33-5の2拍子27-29小節にも見られる。[ 22 ]もう一つの同様の主題は、シンコペーションあるいはギャップのあるリズム(ドイツ語ではUnterbrechungと呼ばれる)で、ベートーヴェンの作曲を教えたヨハン・ゲオルク・アルブレヒトベルガーの対位法に関する論文に登場する。 [ 23 ]ヨーゼフ・カーマンは、ベートーヴェンがこのモチーフをJ.S.バッハの平均律クラヴィーア曲集のロ短調のフーガに倣ったのではないかと示唆している。[ 24 ]その主題は以下の通りである。

このモチーフの起源が何であれ、ベートーヴェンはそれに魅了されていました。彼は後期の弦楽四重奏曲の多くの箇所で、このモチーフ、あるいはその断片を用いています。特に有名なのは、作品132の弦楽四重奏曲第1楽章です。冒頭は以下のとおりです。

大フーガの演奏中、ベートーヴェンはこのモチーフをあらゆる変奏で演奏しています。フォルティッシモ、ピアニッシモ、様々なリズム、上下逆さ、逆さまで。伝統的なフーガでは、冒頭で主題を簡潔に、飾り立てずに表現するのが一般的ですが、ベートーヴェンは冒頭から様々な変奏を用いて主題を提示しています。

その他のモチーフ

このシンプルな半音階のモチーフとは対照的に、フーガの第二主題は10度と12度の大きな音程で劇的に跳躍します。

3 番目のモチーフは、フーガの アンダンテ部分のテーマとして機能する軽快なメロディーです。

4つ目の要素は、モチーフというよりは効果であるトリルです。ベートーヴェンはトリルを多用し、同時にモチーフの崩壊感を生み出し、クライマックスへと導きます。

形状

オーバートゥーラ

フーガは24小節の序曲で始まり、[ 25 ]劇的なフォルティッシモのGユニゾンで始まり、ト長調のフーガの主題が宣言される。[ 26 ]

この主題の表明はトリルと静寂へと崩壊する。ベートーヴェンはその後、主題を全く異なるリズム、ディミネーション(つまりテンポの2倍)で2回繰り返し、音階を上昇させる。そして再び静寂が訪れ、再び主題が現れる。今度は飾り気のない、劇的なピアニッシモへの下降で、ヘ長調となる。

これにより、第 1 主題がベースにある、第 3 フーガ主題の記述が導き出されます。

このように、ベートーベンはこの短い序文で、作品全体を構成する素材だけでなく、激しい気分の変化、混沌に崩壊する旋律、劇的な沈黙、不安定さ、葛藤といった精神も提示している。

最初のフーガ

序曲に続いて、バロック・フーガの規則をすべて踏襲した、ロ長調の厳格に形式化された二重フーガが続く。提示部と3つの変奏曲で構成され、様々な対位法が用いられている。しかし、これは決しておとなしいバロック・フーガではない。激しく不協和なフーガであり、弱強律の第2主題のぎこちない跳躍とシンコペーションの主主題が、フォルテを下回ることのない一定の強弱で対峙する。その結果生じる、角張ったリズムの混乱と不協和音のずれは、ほぼ5分間続く。

まず、ベートーベンは各音符の間に休符を挟みながら主題を再び述べます。

続いて二重フーガが始まります。二つの主題が互いに対比して演奏されます。第二主題は第一ヴァイオリンで、第一主題はシンコペーションされてヴィオラで演奏されます。そして第二ヴァイオリンとチェロも同じ主題を演奏します。

最初の変奏はフーガの規則に従い、E ♭の下属調で始まる。ベートーヴェンは、第1ヴァイオリンの三連音型を、第2ヴァイオリンの第2主題の4拍子のリズムと、ビオラのシンコペーションされた主主題と対比させて演奏することで、この混沌をさらに深めている。

第2変奏は再びB ♭調に戻り、ストレット・セクション、つまりフーガの各声部が次々に登場します。これにベートーヴェンはダクティル・リズムの対主題(下図の赤線で示す)を加えています。

第 3 変奏では、ベートーベンは第 2 主題の変奏を第 1 変奏の対主題の 3 連音符のリズムで演奏し、主要主題は 8 分音符でシンコペーションされ、ディミニューション (つまり、主題が 2 倍の速度で演奏される) になっています。

この最後の変奏は、内声部で三連符が出現して次第に混沌とし、最終的には崩壊します。各楽器が小節の異なる部分で演奏を終え、最後のフェルマータで決定的な終止符を打ち、次の G ♭キーのセクションにつながります。

Meno mosso e moderato

このセクション(「より遅く、中程度の速さ」)は、その前後の正式なフーガとは性格が完全に異なっています。これはフーガ、つまり対位法とホモフォニーを組み合わせたセクションです。「ロ長調フーガ(第1セクション)の精力的な演奏の後では、ほとんど目がくらむような無垢さを感じる」とジョセフ・カーマンは書いています。[ 27 ]フーガを複数の楽章からなる作品として1つにまとめたものと見なす分析家は、これを伝統的なアンダンテ楽章と見なしています。[ 28 ]ビオラのペダル音を背景に第3主題の演奏で始まり、ビオラの主要主題のカントゥス・フィルムスを背景に第2バイオリンの第3主題が続きます。

対位法はさらに複雑になり、チェロと第一バイオリンがカノンで主題を演奏し、第二バイオリンとビオラが第三主題をその間で渡します。

フーガの楽曲が複雑になっていくにもかかわらず、ベートーヴェンは演奏者に「常に静かに」 、つまり「センプレ・ピアノ」を指示しています。レナード・ラトナーはこの部分について、「これは素晴らしい色彩の変化であり、最も絹のような質感と、輝かしい全音階の絶妙な瞬間によって表現されている」と記しています。[ 29 ]

ポリフォニーは徐々にホモフォニーに消え、そこからユニゾンに変わり、最後には 16 分音符のトレモロの消えゆく音に徐々に移行し、次のセクションが B ♭のキーで爆発します。

間奏曲と第2フーガ

ベートーヴェンはギアをシフトします:G ♭からB ♭へ、2 4に6 8ピアニッシモからフォルティッシモへと移り、フォルティッシモはすぐにピアノへと移り、第二フーガの前の短い間奏曲となる。この間奏曲は主題をディミニュテーション、つまり倍速で演奏している。さらにベートーヴェンは軽快でややコミカルな旋律を加えている。フーガを多楽章構成の作品とみなす分析家は、この部分をスケルツォに相当するものとみなしている。[ 30 ]

この間奏曲で、ベートーヴェンはトリル(「メノ・モッソ」の終盤で示唆されている)を導入します。音楽は激しさを増し、イ長調へと移行し、新たに習得されたフーガへと移ります。

このフーガにおいて、ベートーヴェンは主題の3つのバージョンを組み合わせました。(1) 主題を簡略化した形で、速度を増したもの(つまり半分にしたもの)、(2) 同じ主題を短縮した、つまり逆行させたもの(つまり逆再生したもの)、そして(3) 主題の前半を減退させたもの(つまり2倍の速さ)です。これらを組み合わせると、次のようになります。

ここでベートーヴェンはトリルを激しく使い始める。これは非常に緻密なテクスチャとリズムの複雑さをさらに増す。ケルマンはこのフーガの部分について、「この作品は、自身のリズムの激しさの緊張によって、今にも崩壊しそうな危機に瀕しているようだ」と記している。[ 31 ]

このフーガの第 2 部では、ベートーベンは第 1 フーガの第 1 変奏の 3 連音符の音型を追加しています。

トリルはより激しくなる。第3曲では、属調のホ長調で、ベートーヴェンは第1フーガの第2主題を想起させる跳躍的なモチーフを用いている。

第4曲はA ♭調に戻ります。チェロは序曲を彷彿とさせる形で主題を演奏します。第1フーガの要素がさらに多く登場します。主題に用いられたシンコペーション、第2主題からの10度跳躍、ヴィオラによる減音された主題などです。

テーマの収束とコーダ

これはメノ・モッソ・エ・モデラート部の再現へと繋がる。しかし今回は、滑らかなピアニッシモではなく、フガートはフォルテで、強いアクセント(ベートーヴェンは16分音符ごとにfを記譜している)が付けられ、行進曲のように演奏される。フーガをソナタ・アレグロ形式の変奏と捉える分析家は、これを再現部の一部とみなしている。この部でベートーヴェンはもう一つの複雑な対位法を用いている。第2ヴァイオリンが主題を、第1ヴァイオリンが高音域で主題を、そしてヴィオラが主題を転回形、つまり上下逆に演奏するのである。[ 32 ]

一連のトリルにより、B ♭のホームキーに戻り、スケルツォセクションが再現されます。

続いて、分析家たちが「不安なためらい」 [ 33 ]、あるいは「不可解で散漫な」[ 34 ]と評するセクションが続く。様々な主題の断片が現れては消え、音楽はエネルギーを失っていくように感じられる。沈黙の後、第一フーガの冒頭が断片的に炸裂する。再び沈黙。メノ・モッソの断片。再び沈黙。そして、曲の冒頭部分がフォルティッシモで再現され、コーダへと繋がる。 [ 35 ]

ここから音楽は、最初はたどたどしく、しかし次第にエネルギーを増して、最後のパッセージへと進みます。最後のパッセージでは、第 1 主題が、第 2 主題の変奏を演奏する高揚するバイオリンのラインの下で 3 連音符で演奏されます。

大フーガを理解する

大フーガの分析は、作品の構造と対位法的な手法を理解するのに役立ちます。音楽学者デイヴィッド・ベンジャミン・レヴィは、「この作品を構造的にどのように聴こうとも、この作品は矛盾に満ちており、構造的な観点のみから導き出された解釈では、聴き手は最終的に満足できないだろう」と記しています。[ 36 ]作曲以来、音楽家、批評家、そして聴き手は、この作品が持つ計り知れない影響力を説明しようと試みてきました。[ 37 ]

「[この作品は]混沌の脅威に直面した人間が意味を見出す能力を示す、偉大な芸術的証言の一つである。私たちの人生における幻想的な闘争の重要性に対する揺るぎない信念が、この音楽の構造と特徴を力強く形作っている」と、ブレンターノ弦楽四重奏団のヴァイオリニスト、マーク・スタインバーグは記している。「音楽において何よりも…この作品は神の道を人間に正当化する」と音楽学者レナード・ラトナーは記している。[ 38 ]

しかし、この音楽の壮大さと神秘的な影響力を認めながらも、批評家たちはその性格について意見が一致していない。[ 39 ]ロバート・S・カーンは「この作品は、克服された巨大な闘争を描いている」と述べている。[ 40 ]一方、ダニエル・チュアは「この作品は失敗を語っており、ベートーヴェンの再現部に伴う勝利に満ちた総合とは正反対である」と述べている。[ 41 ]スティーブン・フサリックは、エッセイ「ベートーヴェンの高尚な喜劇『大フーガ』作品133における音楽的指揮と楔」の中で、このフーガにおいてベートーヴェンは実際にはバロック様式のパロディを書いていると主張している。「作品133のロ♭フーガは、12世紀のノートルダム・オルガ以来、おそらく最も容赦なくユーモラスな旋法のリズムの主張の中で、よろめきながら前進していく。」[ 42 ]カーンはこれに反対している。「…喜劇音楽と比較するのは意外だ。大フーガには喜劇的なところは何もない…」[ 40 ]

この曲に関する多くの議論において、闘争というテーマが中心的な位置を占めている。エリアス弦楽四重奏団のヴァイオリニスト、サラ・ビトロッホは、この闘争感覚が彼女のグループのフーガの解釈に影響を与えていると述べている。「すべてのパートが巨大な闘争のように感じられなければならない…『大フーガ』を演奏し終えるには、完全に疲れ果てていなければならない」[ 14 ]。彼女はこの曲を「終末論的」と呼んでいる。グァルネリ弦楽四重奏団のアーノルド・スタインハートは、この曲を「アルマゲドン…生命そのものが進化した混沌」と呼んでいる[ 43 ] 。

フーガの影響を表現する一つの方法は詩である。シルヴィア・プラスは詩『小フーガ』の中で、フーガを死と結びつけている。それは、イチイの木(ケルト系ブリテンにおいて死の象徴)、ホロコースト、そして自身の父親の死といった漠然とした連想が混ざり合ったものとなっている。[ 44 ]

ベートーヴェンの声が聞こえた。 黒いイチイ、白い雲、 恐ろしいほど複雑な音。 指の罠――鍵盤の騒々しさ。 皿のように空虚で滑稽、 盲目の笑み。 大きな音が羨ましい、 大フーガのイチイの生垣。 難聴はまた別のものだ。 なんと暗い漏斗なんだ、お父様!あなたの声が 、子供の頃のように黒く葉っぱのように 思い出される。

— シルヴィア・プラス、詩『小フーガ』(1965年)より

詩人マーク・ドティは大フーガを聴いた時の感想を次のように書いている。[ 45 ]

混沌が突然ブロンズの甘さ、 10月の華やかさに集まり、そしてその瞬間が 否定され、酸に変わり、分解され、 疑問視され、言い換えられるという ことは、どういう意味でしょうか。

— マーク・ドティ、詩「大フーガ」(1995年)より

受容と音楽的影響

このフーガは、1826年にシュパンツィヒ四重奏団によって作品130のフィナーレとして初演された後、1853年にパリでモーリン四重奏団によって演奏されるまで、公に再演されたことは知られていない。[ 46 ]出版から1世紀が経過した現在でも、このフーガは四重奏団の標準的なレパートリーには入っていない。「この曲を理解するには、ほとんどの人が室内楽を聴く際の心構えを根本的に変える必要がある」と、ジョセフ・ド・マルリアーヴは1928年に書いている。 [ 47 ] 「このフーガは、ベートーヴェンの2つの作品のうちの1つであり、もう1つはピアノソナタ作品106のフーガであり、演奏から除外されるべきである。」 1947年という遅い時期に、ダニエル・グレゴリー・メイソンはこのフーガを「忌避すべき」と評した。[ 48 ]

1920年代には、いくつかの弦楽四重奏団がフーガをプログラムに取り入れ始めました。[ 46 ]それ以来、フーガは音楽家、演奏家、そして聴衆の目に着実に称賛と偉大さを増してきました。「大フーガは…今や私にとって音楽における最も完璧な奇跡に思えます」とイーゴリ・ストラヴィンスキーは述べています。[ 49 ]「それはまた、私が知る限り最も現代的な音楽であり、永遠に現代的な音楽でもあります…古さをほとんど感じさせない大フーガは、リズムだけでも、私の世紀のどの音楽よりも繊細です…私は何よりもそれを愛しています。」ピアニストのグレン・グールドは、「私にとって『大フーガ』はベートーヴェンが書いた最高の作品であるだけでなく、音楽文学の中で最も驚くべき作品でもあります」と述べています。[ 50 ]

分析家や音楽家の中には、フーガをクラシック音楽で主流だった全音階の調性システムへの先駆的な攻撃と見る者もいる。ロバート・カーンはフーガの主題を全音階の先駆けとみなしており、[ 51 ]アルノルド・シェーンベルクが開発した十二音階システムの基礎となっている。「あなたのゆりかごはベートーヴェンの『大フーガ』でした」と芸術家のオスカー・ココシュカはシェーンベルクに宛てた手紙の中で書いている。[ 52 ]作曲家のアルフレート・シュニトケは弦楽四重奏曲第3番(1983年)でこの主題を引用している。ジョン・アダムスは2012年の作曲作品『絶対的な冗談』で大フーガの音楽を(ベートーヴェンの他の後期四重奏曲の音楽とともに)使用している。フーガのオーケストラ編曲も数多くあり、指揮者のヴィルヘルム・フルトヴェングラーやフェリックス・ワインガルトナーなどによる編曲も数多くある。

パフォーマンスの課題

大フーガに取り組む演奏者は、数多くの技術的・音楽的課題に直面します。この曲の技術的な難しさとしては、難しいパッセージワーク、正確な同期を必要とする複雑なクロスリズム、そして不協和音から調和音へと移行するイントネーションの問題などが挙げられます。[ 53 ]

技術的な難しさ以外にも、解決すべき解釈上の問題が数多くある。[ 54 ]その一つは、フーガを原曲通り作品130のフィナーレとして演奏すべきか、それとも独立した曲として演奏すべきかである。[ 55 ]フーガを軽快でハイドン風の代替楽章ではなく作品130の最終楽章として演奏すると、四重奏曲の性格が全く変わってしまうと、アナリストのロバート・ウィンターとロバート・マーティンは指摘している。[ 56 ]新しいフィナーレと共に演奏される前楽章「カヴァティーナ」は、心のこもった強烈なアリアであり、曲の感情的な中心となる。フーガと共にフィナーレとして演奏されるカヴァティーナは、重厚で迫力のあるフーガへの前奏曲となる。一方、フーガは単独でも十分に成立する。「現代の好みは、フーガのフィナーレに決定的に傾倒している」とウィンターとマーティンは結論づけている。[ 57 ]多くの四重奏団が作品130を録音している。 130 フーガと代替フィナーレが別々のディスクに収録されています。

演奏者が直面する2つ目の問題は、「学術的な」解釈(曲の複雑な対位法構造を明確にする解釈)を選ぶか、それとも音楽の劇的な衝動に主眼を置く解釈を選ぶかである。[ 58 ]「ベートーヴェンは、感情よりも構造を重視する、基本的に知的な形式をとってきたが、それを完全に覆し、史上最も感情的な曲の一つを書いた」とエリアス四重奏団のサラ・ビトロッホは述べている。[ 14 ]「演奏家として、そのバランスを見つけるのは特に難しい…最初のアプローチは、主題にある種の階層を見つけることだった…しかし、そうすると曲の本質を見失ってしまうことがわかった。」

8分音符タイ

音楽全体のアプローチが決まった後、特定のパッセージをどのように演奏するかについて、数多くの部分的な決定を下す必要がある。[ 62 ]一つの問題は、ベートーヴェンが主題のシンコペーション表現に用いる独特の記譜法である。これは序曲で初めて用いられ、後には曲全体を通して用いられる。彼はこれを四分音符の連続として書くのではなく、2つのタイで繋がれた八分音符で記譜する。[ 63 ]

音楽学者たちは、ベートーヴェンがこれによって何を意味していたのか説明しようと試みてきた。デイヴィッド・レヴィは記譜法について丸々1本の論文を書き、[ 36 ] 、スティーブン・フサリックは説明を求めてバロック装飾の歴史を参照した[ 64 ] 。演奏家たちはこれを様々な方法で解釈してきた。アルバン・ベルク四重奏団は、これらの音符をほぼ1つの音符として演奏するが、最初の8分音符を強調して微妙な違いを生み出している。エマーソン弦楽四重奏団のユージン・ドラッカーは、これを2つの異なる8分音符として演奏する。ブレンターノ弦楽四重奏団のマーク・スタインバーグは、8分音符をつなげたり分けたりして、最初の8分音符をビブラートなしで演奏し、2番目にビブラートを加えることで違いを表現している。

ピアノ連弾用アレンジ

1826年初頭、マティアス・アルタリアは弦楽四重奏曲作品130を出版した後、ベートーベンに大フーガのピアノ連弾版の編曲を「多数」要望があったことを伝えた。[ 65 ]これは、フーガを四重奏曲とは別に出版するという議論が知られるようになるよりずっと前のことであった。フーガに対する一般的な否定的な反応を考慮して、ソロモンはこれがアルタリアがベートーベンにフーガを作品130四重奏曲から切り離すよう説得するための最初の策略だったのではないかと推測している。アルタリアがベートーベンにピアノ編曲を依頼したとき、ベートーベンは興味を示さなかったため、アルタリアは代わりに作曲家のアントン・ハルムに編曲を依頼した。ベートーベンはハルムの作品を見せられて満足せず、直ちにフーガの音符ごとの独自の編曲を書き始めた。ベートーベンの編曲は、弦楽四重奏曲ハ短調作品130の後に完成した。 131番として出版され、アルタリア社から作品134として出版された。[ 66 ]ベートーヴェンがハルムの編曲に異議を唱えた点の一つは、演奏者の負担を軽減しようとした点であった。「ハルムは、便宜上、一部の線を手の間で分割せざるを得なかったというメモを同封していた。ベートーヴェンは便宜には興味がなかった。」[ 67 ]

写本の再発見

2005年、ベートーヴェンが1826年にピアノ四手編曲版「大フーガ」の自筆譜がペンシルベニア州のパーマー神学校(当時はイースタン・バプテスト神学校)で発見された。 [ 68 ] [ 69 ]この自筆譜は、ペンシルベニア大学のジェフリー・カルバーグ博士とサザビーズの写本部門長スティーブン・ロー博士によって鑑定された。この写本は115年間行方不明だった。この手稿は2005年12月1日にサザビーズで競売にかけられ、当時無名の購入者によって112万ポンド(195万米ドル)で落札された。その後、この購入者はブルース・コヴナーであることが明らかになった。コヴナーは人目をはばからない大富豪で、2006年2月にこの手稿を、他の139のオリジナルで珍しい楽曲とともにジュリアード音楽院に寄贈した。それ以来、この手稿はジュリアード音楽院のオンライン手稿コレクションで閲覧できるようになっている。[ 70 ]この手稿の由来は1890年のカタログに掲載され、ベルリンでのオークションでオハイオ州シンシナティの実業家に売却され、その実業家の娘が1952年にこの手稿とモーツァルトの幻想曲などの他の手稿をフィラデルフィアの教会に寄贈したことである。ベートーヴェンの手稿がどのようにして図書館の所蔵になったかはわかっていない。

ピアノ二重奏版における最も顕著な変化は冒頭に見られる。「ベートーヴェンはフーガの導入部の最初の小節を興味深い方法で改変していた。四重奏版は3オクターブと1小節半にわたる大きなユニゾンのGで始まる。ピアノ編曲の最初の草稿では、ベートーヴェンは原曲を模倣していた。その後、どうやらGにもっと力強さと重みが必要だと判断したようだ。手稿譜には、彼がトレモロを2小節追加し、時間的な瞬間を広げたことが記されている。また、上下にオクターブを追加し、空間的な広がりを持たせた。」[ 71 ]

ピアニストのピーター・ヒルによると、ベートーヴェンはフーガを弦楽四重奏からピアノに移した際、「明らかに慎重に」と述べている。「このようにフーガを再考したことで、ベートーヴェンは自分が作曲したものの可能性を再考し、フーガは単独で成立し得る(そしておそらく成立すべきである)という結論に至ったのかもしれない」。ヒルは、「ベートーヴェンが大フーガのために創作したものは、当初の目的を超えたものだった。彼は傑作を別の媒体で再構想したのだ。それはオリジナルとは異なるが、作者の個性が等しく反映されているため、同様に価値のあるものだった」と結論づけている。[ 72 ]

劇場で

- 1992: Die grosse Fuge 、アン・テレサ・デ・ケースマイケル、ローザス(ダンス・アンサンブル)による8人のダンサーのためのダンス作品

- 2001:大フーガ、マグイ マリン、カンパニー マグイ マリンによる 4 人のダンサーのためのダンス作品

- 2016年:ルシンダ・チャイルズ作曲、12人のダンサーによるダンス作品『大フーガ』、リヨン国立オペラ座[ 73 ]

注記

- ^ a bソロモン(2003)、35ページ。

- ^ストラヴィンスキー&クラフト(1963年)、24ページ。

- ^ BH Haggin、 Chamber Music Northwestで引用、2014年5月21日アーカイブ、Wayback Machineにて

- ^キンダーマン(1995)、307ページ。

- ^レヴィ(2007年)、130頁。

- ^アーノルド・スタインハート、ミラー(2006年)、40ページ

- ^ケルマン(1979)、279ページ。

- ^ Matthews (2006)、28ページ。フーガの技術的および音楽的な難しさについては、「§ 演奏上の課題」を参照してください。

- ^セイヤー:ルートヴィヒ・ヴァン・ベートーヴェン・レーベン。 Husarik (2012)、p.で引用54.

- ^サービス (2008) .

- ^ソロモン(1980)、447ページ。

- ^ Thayer : Ludwig van Beethovens Leben 、 Solomon (1980)で引用、p. 449

- ^これに関する異なる意見については、 Solomon (1980)、p. 449、 Marliave (1961)、p. 257、 Winter & Martin (1994)、p. 239を参照。

- ^ a b cビットロッホ (2012)、.

- ^ロックウッド(2005年)、459–461頁。

- ^カーケンデール (1963) .

- ^ローゼン(1971)、レヴィ(2007)

- ^ラドクリフ (1978)、p. .

- ^ Husarik (2012) .

- ^ Weinberg, Leah (2008).ベートーヴェンのヤヌス四重奏曲:作品130、大フーガとアレグロ. ウェズリアン大学. p. 26.

- ^マン、アルフレッド (1987) [1965]. 『フーガの研究』(復刻版). ニューヨーク:ドーバー. p. 8. ISBN 978-0-486-25439-5。

- ^ Husarik (2016)、255頁。

- ^カーケンデール(1963年)、18ページ。

- ^ケルマン(2008)、167頁。

- ^この分析は、 Marliave (1961) pp. 293–295に転写されたVincent d'Indyの分析に基づいています。d'Indy の分析は古典的な分析と考えられています。

- ^音楽例は、メレル四重奏団(ヴァイオリン:メアリー・エレン・ウッドサイド、ジュリア・シュレーダー、ヴィオラ:イルヴァリ・ツィリアカス、チェロ:ラファエル・ローゼンフェルド)によるフーガのライブ演奏( 2013年7月3日、チューリッヒのトーンハレにて)の録音からのものです。

- ^ケルマン(1979)、287ページ。

- ^例えば、 Kinderman (1995)やKirkendal (1963)を参照。

- ^ラトナー(1995)、288ページ。

- ^ Kinderman (1995)またはKirkendale (1963)を参照。

- ^ケルマン(1979)、283ページ。

- ^カーケンデール(1963年)、21ページ。

- ^ d'Indy(1929年)、104ページ。

- ^ウィンター&マーティン(1994)、243-244頁。

- ^ほとんどの分析家はこのユニゾンをコーダの始まりとみなしているが、ベートーヴェン自身は自筆譜の中で493小節目(B ♭への調の変更)に「コーダ」と書いている。

- ^ a bレヴィ(2007) .

- ^フーガを理解しようとする試みの要約については、 Kirkendal (1963) の14~18ページを参照。

- ^ラトナー (1995)。ラトナーはこの引用を JWN サリバンの著書『ベートーベン:その精神的発達』 (1927年)に帰しているが、この引用(ジョン・ミルトンの『失楽園』からの言い換え)はサリバンの著書には登場しない。

- ^フーガに関するさまざまな意見については、 Kirkendal (1963) の14~18ページも参照。

- ^ a bカーン (2010) .

- ^チュア(1995)、240頁。

- ^ Husarik (2012) 58頁。

- ^アーノルド・スタインハート、ミラー(2006年)、40ページ

- ^シルヴィア・プラス『詩集』(1981年)タートルバック・ブックス

- ^マーク・ドティ、「Grosse Fuge」『アトランティス』 (1995年)ハーパー・ペレニアル、 ISBN 0-06-095106-0

- ^ a bウィンター&マーティン(1994)、239ページ。

- ^ Marliave(1961)、220ページ。

- ^ケルマン(1979)、294ページ。

- ^カーケンデール (1963)、14ページ。

- ^ Page (1990)、459ページ。

- ^カーン(2010)、155頁。

- ^ブランド&ヘイリー(1997)、3ページ。

- ^この作品の技術的な難しさについては、 Anon. (2006)またはBlum (1987)の71、73ページを参照。

- ^フーガがもたらす音楽上の問題点については、 Blum (1987)、pp. 22, 59, 70, 71, 73, 158, 159, 164–165, 172, 222を参照。

- ^これに関する詳しい議論については、 Solomon (1980)、p.448、 Blum (1987)、p.159、Griffiths (1983)、p.106を参照。

- ^ Winter & Martin (1994)、p. 238 – 「Haydnesque」という言葉は彼らのものです。

- ^ウィンター&マーティン(1994)、238ページ。

- ^ Bitloch (2012)、。また、 Arnold Steinhardt in Miller (2006)、p. 40、 Blum (1987)、p. 164も参照。

- ^アルバン・ベルク四重奏団(ギュンター・ピヒラー、ヴァイオリン、ゲルハルト・シュルツ、ヴァイオリン、トーマス・カクスカ、ヴィオラ、ヴァレンティン・エルベン、チェロ)、ウィーン、コンツェルトハウス、モーツァルト・ザールでのライブ録音、1989年6月11日

- ^エマーソン四重奏団(ユージン・ドラッカー、ヴァイオリン、フィリップ・セッツァー、ヴァイオリン、ローレンス・ダットン、ヴィオラ、ポール・ワトキンス、チェロ)、アルバム『ルートヴィヒ・ヴァン・ベートーヴェン:後期弦楽四重奏曲』(ドイツ・グラモフォン、2003年5月2日)

- ^ブレンターノ四重奏団(マーク・スタインバーグ、ヴァイオリン、セレナ・カニン、ヴァイオリン、ミシャ・アモリー、ヴィオラ、ニーナ・リー、チェロ)、2012年4月プリンストン大学でのコンサートのライブ録音

- ^フーガにおける具体的な解釈上の問題については、 Blum (1987)、pp. 59, 70, 71, 73, 164–165、 Anon. (2006)、 Winter & Martin (1994)、pp. 239–244も参照。

- ^ Grosse Fuge、国際版、小節26~30。

- ^ Husarik (2016)、p. 261。Husarikは、このスラーは「トリレット」として知られる不協和なバロック風の声楽譜を示唆しており、大フーガの最後でこのトリレットが削除され、別の声部に再配分されるのは、長期にわたる不協和音を解決するためであると主張している。

- ^ソロモン(1980)、449ページ。

- ^クーパー(2008年)、364頁。

- ^スワフォード、1月(2014年、901ページ)ベートーヴェン:苦悩と勝利ロンドン、フェイバー。

- ^ワキン(2005) .

- ^匿名 (2005) .

- ^ 「ジュリアード手稿コレクション」。

- ^アレックス・ロス著「グレート・フーガ:ベートーヴェンの手稿の秘密」 、 2006年2月6日ニューヨーカー誌初出

- ^ Hill, P. (2020) CDアルバム「ベートーヴェン:ピアノ連弾作品集」(ピーター・ヒルとベンジャミン・フリス演奏)のライナーノーツ。Delphian Records。

- ^ルシンダ・チャイルズ、アンヌ・テレサ・ド・ケアメイカー、マグイ・マリンによるトロワ・グランデ・フーガ

参考文献

スコア

- 大フーガ 作品133 :国際楽譜ライブラリー・プロジェクトの楽譜

- マティアス・アルタリアによるフーガの初版は1825年に出版され、IMSLPで入手可能です。このフーガは1866年にブライトコップフ社とハルテル社によってルートヴィヒ・ヴァン・ベートーヴェンの作品集第6号として再出版されました。原典版はヘンレ社とユニバーサル社から出版されています。

- ピアノ四手編曲の写本 2020年2月1日にWayback Machineでアーカイブベートーヴェン ジュリアード手稿コレクション所蔵

本

- デイヴィッド・ブラム(1987年)『カルテット演奏の芸術』コーネル大学出版局、ISBN 0-8014-9456-7。

- ブランド、ジュリアン、ヘイリー、クリストファー(1997年)『建設的不協和:アルノルド・シェーンベルクと20世紀文化の変容』カリフォルニア大学出版局、ISBN 0520203143。

- チュア、ダニエル・KL(1995年)『ベートーヴェンの「ガリツィン」四重奏曲集』プリンストン大学出版局、ISBN 978-0-691-04403-3。

- クーパー、バリー(2008年)『ベートーヴェン』オックスフォード大学出版局、ISBN 978-0195313314. 2013年7月3日閲覧。

- フサリック、スティーブン(2016年)「ベートーヴェンの大フーガ作品133におけるグルックの主題と装飾の対主題への委譲」。スペック、クリスティアン編『弦楽四重奏曲:私的領域から公共的領域へ』、ブレポルス社、 251~ 261頁。ISBN 978-2-503-56800-3。

- カーン、ロバート・S.(2010年)『ベートーヴェンと大フーガ:音楽、意味、そしてベートーヴェンの最も難解な作品』スケアクロウ・プレス社ISBN 978-0-8108-7418-3。

- ケルマン、ジョセフ(1979)『ベートーヴェン四重奏曲集』WWノートン、ISBN 978-0-393-00909-5。

- カーマン、ジョセフ(2008年)『オペラと音楽の病的状態』ニューヨーク:ニューヨーク・レビュー・オブ・ブックス。ISBN 978-1-59017-265-0。

- キンダーマン、ウィリアム(1995年)『ベートーヴェン』カリフォルニア大学出版局、ISBN 978-0-520-08796-5。

- ロックウッド、ルイス(2005年)『ベートーヴェン:音楽と人生』WWノートン、ISBN 978-0-393-32638-3。

- ジョゼフ・ド・マルリエイブ(1961) [1928]。ベートーベンの四重奏曲。ドーバー。ISBN 0-486-20694-7。

{{cite book}}:ISBN / 日付の非互換性(ヘルプ) - ミラー、ルーシー(2006年)『アダムズからツェムリンスキーへ』コンサート・アーティスト・ギルド、ISBN 1-892862-09-3。

- ティム・ペイジ(1990年)『グレン・グールド読本』ヴィンテージISBN 0679731350。

- ラドクリフ、フィリップ(1978)『ベートーヴェンの弦楽四重奏曲集』CUPアーカイブ、ISBN 978-0-521-29326-6。

- ラトナー、レナード・G. (1995). 『ベートーヴェン弦楽四重奏曲:作曲戦略と修辞法』 スタンフォード・ブックストア. ISBN 1-887-98100-4。

- ローゼン、チャールズ(1971年)『古典様式:ハイドン、モーツァルト、ベートーヴェン』Faber & Faber社、ISBN 0-571-04916-8。

- ソロモン、メイナード(1980年)『ベートーヴェン』グラナダ、ISBN 0-586-05189-9。

- ソロモン、メイナード(2003年)『ベートーヴェン後期:音楽、思考、想像力』カリフォルニア大学出版局、ISBN 978-0-520-23746-9。

- ストラヴィンスキー、イーゴリ、クラフト、ロバート(1963年)『対話と日記』ダブルデイ。

- ウィンター、ロバート、マーティン編 (1994). 『ベートーヴェン四重奏コンパニオン』 カリフォルニア大学出版局. ISBN 0-520-20420-4。

ジャーナルやその他の情報源

- 匿名(2005年10月13日)「手書きのベートーヴェン楽譜が再浮上」カナダ放送協会。2007年3月12日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2007年10月11日閲覧。

- 匿名 (2006). 「リハーサルノート」 .国際楽譜ライブラリープロジェクト. 2016年10月22日閲覧.

- ビットロック、サラ(2012年2月21日)エリアス弦楽四重奏団、ベートーヴェン作品130と133:サラ・ビットロックによるYouTubeの洞察 2021年12月12日ゴーストアーカイブにアーカイブ

- フサリック、スティーブン(2012年秋)「ベートーヴェンの高尚な喜劇『大フーガ』作品133における音楽的演出と楔形」『ザ・ミュージカル・タイムズ』153(1920年)53-66頁。JSTOR 41703529 。

- ダンディ、ヴィンセント(1929年)「ベートーヴェン」コベット室内楽百科事典。

- カーケンデール、ウォーレン(1963年)「『大フーガ』作品133:ベートーヴェンの『フーガの技法』」「アクタ・ムジコロギカ.35 ( 1 ) : 14–24.doi : 10.2307 / 931606.JSTOR931606 .

- レヴィ、デビッド B.(2007 年秋)。「『Ma però beschleunigend』:作品133/134の表記と意味」。ベートーヴェンフォーラム。14 (2):129-149。2023年9月7日閲覧。Scribd経由。

- マシューズ、デイヴィッド(2006年9月)「Form Compelling」ロンドン・レビュー・オブ・ブックス28 ( 18): 27-29。

- トム・サービス(2008年7月28日)「プロムス:ベートーベンをどう評価するのか?」ガーディアン紙。2014年6月6日閲覧。

- ワキン、ダニエル・J.(2005年10月13日)「ベートーヴェン自身の手による歴史的発見」ニューヨーク・タイムズ紙。 2007年10月11日閲覧。

さらに読む

- ストウェル、ロバート編(2003年)『ケンブリッジ弦楽四重奏曲集』ケンブリッジ音楽コンパニオンズ、ケンブリッジ大学出版局、ISBN 0-521-80194-X。

- ヴァーノン、デイヴィッド(2023年)『ベートーヴェン:弦楽四重奏曲集』エディンバラ:キャンドル・ロウ・プレス、ISBN 978-1739659929。

- 「弦楽四重奏曲 変ロ長調 作品130、大フーガ 作品133付き」チェンバー・ミュージック・ノースウェスト2014年5月21日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2014年5月21日閲覧。

外部リンク

- アレックス・ロスの「グレート・フーガ:ベートーヴェンの手稿の秘密」 、 2006年2月6日ニューヨーカー誌に掲載

- 大フーガ Op. 133、ピアノ二重奏のための大きなフーガ Op. 134 :国際楽譜ライブラリープロジェクトの楽譜

- Große Fuge 、 YouTubeで紹介されているモチーフ素材付きのアニメーション グラフィック スコア

- ベートーヴェンの弦楽四重奏曲作品130、最終楽章は大フーガ、オリオン弦楽四重奏団による演奏

- Hill, P. および Frith, B. (2020) CD アルバム、ベートーヴェン、ピアノ連弾作品集、Delphian Records。

![{ \relative c' { \set Score.currentBarNumber = #31 \time 4/4 \key bes \major \partial2 r8. d16\ff f'8[ r16 f] f8[ r16 d,] f'8[ r16 f] f8[ r16 d,] aes''8[ r16 aes] aes8[ r16 g] g8[ r16 f] f8[ r16 es] es8[ r16 d] es8[ r16 es,] es'8[ r16 es] es8[ r16 es,] g'8[ r16 g] g8[ r16 f] f8[ r16 es] es8[ r16 d] d8 } }](http://upload.wikimedia.org/score/a/a/aavyczo3es9cotj7cujf9kc1fn9oqhq/aavyczo3.png)

![{ #(set-global-staff-size 16) << \new StaffGroup << \new Staff << \set Score.currentBarNumber = #109 \clef treble \key bes \major \time 4/4 \bar "" \relative c''' { \clef treble \key bes \major \time 4/4 \mark #3 d4 r r2 r8. g,,16 bes8[ r16 bes] aes8 ra r bes, bes'~\ff bes rr bes~\f bes r rb~\fbrr g'~\fgr r8 } >> \new Staff << \clef treble \key bes \major \time 4/4 \new Voice \relative c''' { d4 r r8. g,,16 bes8[ r16 bes] a8[ r16 bes] d8[ r16 d] ces8 rcr \override NoteHead.color = #red bes f''16( es d8-.) d16( c bes8-.) aes'16( g f8-.) es16( d c8-.) d16( es d8-.) es16( f g8-.) r16 c,, es'8[ r16 es] es8 } >> \new Staff << \clef alto \key bes \major \time 4/4 \new Voice \relative c { d8 r16 d' f8[ r16 f] es!8 rer f8 r16 f, f8[ r16 e] f8 r es8 r d4 r r2 r2 r8 aes''16( g f8-.) es16( d c-.) } >> \new Staff << \clef bass \key bes \major \time 4/4 \new Voice \relative c { d4 r r2 r2 \clef tenor r8. d16 f'8[ r16 f] f8[ r16 d,] f'8[ r16 f] f8[ r16 d,] aes''8[ r16 aes] g8[ r16 g] g8[ r16 f] es8[ f16( es] d8-.) c16( b c8-.) } >> >> >> }](http://upload.wikimedia.org/score/c/v/cvnm8n0mxcptcweqmf6mkqk1b4zils8/cvnm8n0m.png)

![{ \relative c' { \time 4/4 \key bes \major \tempo Allegro \set Score.currentBarNumber = #26 \bar "" r4 bes8(\pp bes) r4 bes8( bes) r4 b8(_\markup { \italic sempre \dynamic pp } b) r4 aes'8( aes) r4 g8( g) r4 b,8( b) r4 c8( c) a'[( bes]) bes[( bes]) a( a) r4\fermata } }](http://upload.wikimedia.org/score/d/r/dry16v4e7o8lkty6ic6nlbiuvkegy2d/dry16v4e.png)