リョコウバト

| リョコウバト | |

|---|---|

_(14562557107).jpg/440px-Bird_lore_(1913)_(14562557107).jpg) | |

| 1898年にCOホイットマンの鳥舎で飼育されていた生きた雌 | |

| 科学的分類 | |

| 王国: | 動物界 |

| 門: | 脊索動物 |

| クラス: | 鳥類 |

| 注文: | ハト目 |

| 家族: | ハト科 |

| 属: | †エクトピステス・スウェインソン、1827 |

| 種: | † E. migratorius |

| 二名法名 | |

| †エクトピステス・ミグラトリウス (リンネ、1766年) | |

| |

| 分布図。かつての分布域はオレンジ色、繁殖地は赤色で示されている。 | |

| 同義語 | |

| |

リョコウバト(Ectopistes migratorius)は、北アメリカ固有の絶滅したハトの一種です。学名は、この種の渡り性にちなんで、フランス語の「passager」(通り過ぎる)に由来しています。学名も渡り性の特徴を表しています。形態的に類似するナゲキバト(Zenaida macroura)が長年近縁種と考えられており、両者は混同されることもありましたが、遺伝子解析の結果、Zenaida属よりもPatagioenas属の方が近縁であることが明らかになりました。

リョコウバトは大きさと色彩に性的二形性がある。オスは体長390~410mm(15.4~16.1インチ)で、上半身は主に灰色、下半身はより明るい色で、首には虹彩色の青銅色の羽毛があり、翼には黒い斑点がある。メスは体長380~400mm(15.0~15.7インチ)で、オスよりも全体的に地味で茶色がかっている。幼鳥はメスに似ているが、虹彩色はない。主に北アメリカ東部の落葉樹林に生息し、他の地域でも記録されているが、繁殖地は主に五大湖周辺で行われた。リョコウバトは巨大な群れで渡りをし、常に食料、隠れ家、繁殖地を探していた。かつては北アメリカで最も個体数の多い鳥であり、その数は約30億、おそらくは50億にも達したと考えられている。リョコウバトは非常に速く飛ぶ鳥で、時速100キロメートル(62マイル)に達することもありました。主に木の実を食べますが、果実や無脊椎動物も食べます。集団でねぐらを作り、集団で繁殖していました。その極端な群れを作る習性は、餌の探索と捕食者の満腹感確保に関係していたと考えられます。

リョコウバトはもともとアメリカ先住民によって狩猟されていたが、ヨーロッパ人がやって来てからは狩猟が激化した。特に19世紀にはその傾向が強まった。鳩の肉が安価な食料として商品化されたため、何十年にもわたって大規模な狩猟が行われた。この種の減少とその後の絶滅には、種の保存に必要な大規模な繁殖個体数の減少や、広範囲にわたる森林伐採による生息地の破壊など、いくつかの要因があった。1800年頃から1870年頃にかけて緩やかに減少した後、1870年から1890年にかけて急激に減少した。1900年には、確認された最後の野鳥がオハイオ州南部で射殺された。[ 2 ] [ 4 ]飼育下の最後の鳥は、20世紀初頭に3つのグループに分けられ、そのうちのいくつかは生きた姿で写真に撮られている。最後のリョコウバトと考えられているマーサは、1914年9月1日にシンシナティ動物園で死んだ。この種の絶滅は人為的絶滅の顕著な例である。

分類学

スウェーデンの博物学者カール・リンネは、 1758年版の著書『自然の体系』 (生物学命名法の出発点)の中で、ナゲキバトおよびリョコウバトの両方にColumba macrouraという二名法を考案したが、その中でリンネはこれら2種を同一視していたようである。この複合的な記述は、リンネ以前の2冊の本にあるこれらの鳥に関する記述を引用していた。そのうちの1冊は、マーク・ケイツビーによるリョコウバトの記述で、1731年から1743年の著書『カロライナ、フロリダおよびバハマ諸島の博物学』に掲載されたもので、この鳥はPalumbus migratoriusと呼ばれ、この種の最古の出版された図解が添えられていた。ケイツビーの記述は、1743年のジョージ・エドワーズによるナゲキバトの記述と統合され、エドワーズはこの鳥にC. macrouraという名称を使用した。リンネがこれらの鳥の標本を実際に見たことを示すものは何もなく、彼の記載はこれらの初期の記述とその図から完全に派生したものであると考えられている。 リンネは1766年版の『自然の体系』でC. macrouraという名称をやめ、代わりにリョコウバトをC. migratoria、ナゲキバトをC. carolinensisという名称に改めた。[ 5 ] [ 6 ] [ 7 ]同じ版で、リンネは1760年にマチュラン・ジャック・ブリッソンが使用したTurtur canadensisに基づき、C. canadensisも命名した。ブリッソンの記載は後にメスのリョコウバトに基づいていたことがわかった。[ 8 ]

1827年、ウィリアム・スウェインソンは、翼の長さや尾のくさび形などを理由に、リョコウバトをColumba属から新しい単型の属Ectopistesに移動した。 [ 9 ] 1906年、アウトラム・バングスは、リンネがC. macrouraという名前を造語する際にケイツビーのテキストを完全にコピーしたため、この名前をリョコウバトにE. macrouraとして適用すべきであると示唆した。[ 10 ] 1918年、ハリー・C・オーバーホルサーは、リンネの本の前のページに載っているC. canadensisをC. migratoria(E. canadensis)よりも優先させるべきだと示唆した。 [ 8 ] 1952年、フランシス・ヘミングは、国際動物命名委員会(ICZN)に対し、ナゲキバトの種小名macrouraとリョコウバトの種小名migratoriusを確保するよう提案した。これは、リンネの記載の基礎となった著作の著者らが意図していた使用法であった。[ 7 ] ICZNはこれを受諾し、 1955年に全権を行使して種にそれぞれの名前を指定した。[ 11 ]

進化

.jpg/440px-Ectopistes_migratorius_(passenger_pigeon).jpg)

.jpg/440px-Patagioenas_fasciata_-San_Luis_Obispo,_California,_USA-8_(1).jpg)

リョコウバトはハト科のハト類に属していた。この属の化石として知られている最古は、ノースカロライナ州リー・クリーク鉱山のヨークタウン層に属する堆積物から発見された孤立した上腕骨(USNM 430960)で、 530万年から360万年前の鮮新世ザンクリーン期に遡る。 [ 12 ]最も近い現生種は、形態学的根拠に基づき、特に身体的に類似したナゲキバト(現在のZ. macroura)に基づいて、長い間ゼナイダバト類であると考えられていた。 [ 13 ] [ 14 ]ナゲキバトはEctopistes属に属し、 Thomas Mayo Brewerなど一部の著者によってE. carolinensisとして記載されていたとさえ示唆されていた。[ 15 ]リョコウバトは、北アメリカ中央部の平原の森林地帯に適応したゼナイダバトの子孫であると考えられています。 [ 16 ]

リョコウバトは、ゼナイダ属の種よりも体が大きく、顔の縞模様がなく、性的二形性があり、首の羽が虹色に輝き、卵の数が少ない点で異なっていた。2002年にアメリカの遺伝学者ベス・シャピロらが行った研究では、博物館所蔵のリョコウバトの標本が初めて古代DNA分析に含まれ(主にドードーに焦点を当てた論文)、カッコウバト属マクロピギアの姉妹種であることが判明した。ゼナイダ属のバトは、ジオトリゴン属のウズラバトやレプトティラ属のバトと近縁であることが示された。[ 17 ] [ 18 ] [ 19 ]

2010年に行われたより広範な研究では、リョコウバトは新世界のパタギオエナス属ハトに最も近縁であることが示され、これには北米西部のオオバト(P. fasciata)も含まれ、これらは東南アジアのTuracoena属、Macropygia属、Reinwardtoena属の種と近縁である。この系統群は、旧世界のColumba属およびStreptopelia属ハト(総称して「典型的なハト類」と呼ばれる)とも近縁である。研究著者らは、リョコウバトの祖先は東南アジアから太平洋を横断して、あるいは北のベーリンジアを横断して新世界に定着した可能性があると示唆した。 [ 19 ]

2012年の研究では、リョコウバトの核DNAが初めて分析され、パタギオエナスバトとの関連性が確認されました。2010年の研究とは対照的に、著者らは、リョコウバトとその旧世界の近縁種の祖先が新世界の新熱帯地域に起源を持つ可能性があることを示唆する可能性があると示唆しました。[ 18 ]

下の系統樹は2012年のDNA研究に基づいており、リョコウバトが最も近い親戚の中でどのような位置を占めているかを示している。[ 18 ]

古い博物館標本の DNA は劣化して断片化していることが多く、リョコウバトの標本は、そのような材料からゲノムを分析およびアセンブルする改善された方法を発見するためのさまざまな研究に使用されてきました。博物館では、貴重な標本に大きな損傷を与えることなく DNA サンプルを鳥の皮のつま先裏から採取することがよくあります。[ 20 ] [ 21 ]リョコウバトには亜種が知られていません。[ 13 ]チャールズ ・オーティス・ホイットマン( 20 世紀初頭に最後の飼育下の鳥を多数所有し、他のハトの種と一緒に飼育していた)の鳥舎で、リョコウバトとバーバリバト(Streptopelia risoria ) の交雑が起こりましたが、子孫は不妊でした。[ 16 ] [ 22 ]

語源

属名Ectopistesは「動き回る」または「放浪する」と訳され、種小名migratoriusは渡り鳥であることを示している。[ 23 ]したがって、二名法全体を「渡り鳥」と訳すことができる。英語の一般名「passenger pigeon」は、フランス語のpassagerに由来し、「通り過ぎる」という意味である。[ 24 ] [ 25 ]この鳩が生息していた時代、「passenger pigeon」という名称は「wild pigeon」と互換的に使用されていた。[ 26 ]この鳥には、blue pigeon、merne rouck pigeon、wandering long-tailed dove、wood pigeonなど、あまり使用されない名前もいくつかある。18世紀、リョコウバトはヌーベルフランス(現在のカナダ)ではtourteとして知られていたが、ヨーロッパのフランス人の間ではtourtreとして知られていた。現代フランス語では、この鳥はtourte voyageuseやpigeon gratiguurなどと呼ばれています。[ 27 ]

アメリカ先住民のアルゴンキン語族では、ハトのことをレナペ族はアミミ、オジブウェ族はオミミイ、イリノイのカスカスキア族はミミアと呼んでいた。[ 28 ] [ 29 ] [ 30 ]アメリカ先住民の言語では他に、モホーク語でオリテ、チョクトー語でプッチー・ナショバ(「迷い鳩」の意味)などがある。[ 31 ]セネカ族はハトのことを「大きなパン」を意味するジャゴワと呼んでいた。これは彼らの部族の食料源だったからである。[ 32 ]ポタワトミ族のサイモン・ポカゴン酋長は、彼らの部族はハトのことをオミーミーウォグと呼んでいたが、ヨーロッパ人は飼いならしたハトを連想させるので、その鳥に現地の名前を使わず、先住民を「野蛮な」人間と呼んだように、ハトを「野蛮な」ハトと呼んだと述べている。[ 33 ]

説明

リョコウバトは大きさと色彩に性的二形性がある。体重は260~340 g(9.2~12.0 オンス)である。[ 34 ]成鳥の雄の体長は約390~410 mm(15.4~16.1 インチ)である。[ 35 ]頭部、うなじ、後頸部は青みがかった灰色である。頸部の側面と上部マントルには虹彩色のディスプレイ羽があり、光の角度によって明るいブロンズ色、すみれ色、金緑色など様々に表現されている。背中上部と翼はオリーブブラウンがかった淡い灰色またはスレートグレーで、翼下部では灰褐色になっている。背中下部と臀部は濃い青灰色で、尾羽の上部では灰褐色になっている。大覆羽と中覆羽は淡灰色で、先端近くに不規則な黒斑が少数あった。主翼と副翼は黒褐色で、副翼の外側には細い白い縁があった。中央の2枚の尾羽は茶褐色で、残りは白色だった。[ 24 ] [ 35 ]

尾の模様は特徴的で、外側の縁が白く、黒っぽい斑点があり、飛翔中に目立つ。[ 35 ]喉の下側と胸部は濃いピンクがかった赤褐色で、下に行くにつれて淡いピンク色に変化し、腹部と尾羽の下側は白になる。尾羽の下側にも黒い斑点がいくつかある。嘴は黒く、足は明るい珊瑚色だった。虹彩はカーマインレッドで、狭い赤紫色の眼輪に囲まれていた。[ 35 ]オスの翼長は196~215mm(7.7~8.5インチ)、尾長は175~210mm(6.9~8.3インチ)、嘴長は15~18mm(0.59~0.71インチ)、距骨長は26~28mm(1.0~1.1インチ)であった。[ 24 ]

成鳥のメスのリョコウバトは体長が380~400mm(15.0~15.7インチ)で、オスよりわずかに小さい。オスよりも全体的に地味で、額、頭頂部、首筋から肩甲骨にかけては灰褐色で、首の側面の羽毛はオスよりも虹彩が少ない。喉の下側と胸は黄褐色で、腹部と尾羽の下側では白くなる。オスよりも上部がより茶色く、下部はより淡い黄褐色で赤みが少ない。翼、背中、尾は、初列風切羽の外側の縁が黄褐色または赤みがかった黄褐色で縁取られていることを除けば、外観はオスに似ている。[ 24 ] [ 35 ]翼にはオスよりも斑点が多い。[ 34 ]尾はオスよりも短く、脚と足は淡い赤色でした。虹彩は橙赤色で、灰青色の裸眼眼窩輪がありました。メスの翼長は180~210mm(7.1~8.3インチ)、尾長は150~200mm(5.9~7.9インチ)、嘴長は15~18mm(0.59~0.71インチ)、足根長は25~28mm(0.98~1.10インチ)でした。[ 24 ]

リョコウバトの幼鳥は成鳥のメスと羽毛は似ていたが、翼に斑点がなく、頭部、首、胸部はより暗い茶色がかった灰色だった。翼の羽毛には淡い灰色の縁取り(白い先端とも呼ばれる)があり、鱗のような印象を与えていた。次列羽毛は茶色がかった黒で縁が薄く、三列羽毛は赤みがかった色合いだった。初列羽毛も赤みがかった茶色で縁取られていた。首の羽毛には虹彩光沢はなかった。脚と足は鈍い赤色で、虹彩は茶色がかっており、狭い紅色の輪に囲まれていた。[ 24 ] [ 35 ]生後1年目の雌雄の羽毛は似ていた。[ 36 ]

現存する数百の皮のうち、色が異常なのは1羽だけ、トリング自然史博物館のウォルター・ロスチャイルド所蔵の成鳥のメス1羽のみである。上面、覆翼、二次羽毛、尾(通常は灰色)は色あせた茶色で、一次羽毛と下面は白色である。通常は黒色の斑点は茶色で、頭部、腰部、上尾筒の覆翼は薄灰色であるが、虹彩の輝きは影響を受けていない。この茶色の突然変異は、ユーメラニンの不完全な合成(酸化)による減少の結果である。この伴性突然変異は野鳥のメスによく見られるが、この標本の白い羽は日光への曝露による漂白の結果であると考えられている。[ 37 ]

リョコウバトは飛行時のスピード、持久力、機動性に身体的に適応しており、一般的なカワラバト(Columba livia)のような典型的なハトの形を流線型にしたものであると説明されている。翼は非常に長く尖っており、翼弦から主羽毛までの長さは220mm(8.7インチ)、副羽毛までの長さは120mm(4.7インチ)であった。全長の大部分を占める尾は長く楔形(または段階的)で、中央の2枚の羽毛が他の部分よりも長かった。体は細長く、頭と首は小さかった。[ 24 ] [ 38 ] [ 39 ]

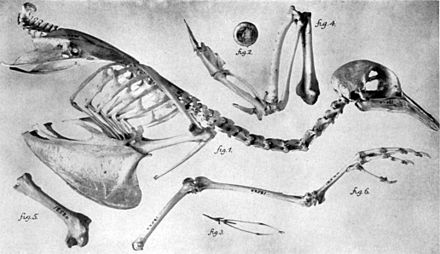

リョコウバトの内部構造はほとんど説明されていない。ロバート・W・シュフェルトは1914年に雄の骨格を調べたが、この鳥の骨格を他の鳩のものと区別する点はほとんど見つからなかったが、ジュリアン・P・ヒュームは2015年のより詳細な説明でいくつかの際立った特徴を指摘した。この鳩の特に大きな胸筋は力強い飛翔を示していた(下降には大胸筋、上昇にはより小さな烏口上筋)。烏口骨(肩甲骨、枝角、胸骨を繋ぐ)は鳥のサイズに比べて大きく、33.4mm(1.31インチ)で、他の鳩よりも骨幹が真っ直ぐで関節端が頑丈だった。枝角はより鋭いV字型で、関節端が拡張しており、より頑丈だった。肩甲骨は長くまっすぐで頑丈であり、その遠位端は拡大していた。胸骨は他のハト類に比べて非常に大きく頑丈で、竜骨の深さは25mm(0.98インチ)でした。胸郭を硬くする重なり合った鉤状突起は非常によく発達していました。翼骨(上腕骨、橈骨、尺骨、手根中手骨)は短いながらも、他のハト類に比べて頑丈でした。脚骨は他のハト類と類似していました。[ 39 ] [ 40 ] [ 41 ]

発声

リョコウバトの群れが出す騒音は、耳をつんざくような、何マイルも離れた場所から聞こえるほどの音で、鳥の声は大きく、耳障りで、音楽的ではないと評された。また、コッコッ、さえずり、クークーという音、そして実際の歌ではなく、低音の連続だと評する者もいた。リョコウバトは巣作りの際にはガラガラという音を、交尾の際には鐘のような音を発していたようだ。餌を食べている最中、危険に直面すると警戒音を発する個体もおり、群れの残りの個体も飛び立つ際にその音に加わった。[ 24 ] [ 42 ] [ 43 ]

1911年、アメリカの行動科学者ウォレス・クレイグは、1903年にCO・ホイットマンが飼育していたリョコウバトの観察に基づき、この種の身振りと鳴き声に関する一連の記述と楽譜を発表しました。クレイグはこれらの記録を、野生で生き残る可能性のある個体の特定に役立てるためにまとめました(身体的に類似したナゲキバトは、リョコウバトと間違われる可能性があるため)。しかし、この「わずかな情報」が、おそらくこの種に関して残された唯一の情報であろうと指摘しました。クレイグによると、ある鳴き声は、単純で耳障りな「ケック」という音で、間を置いて2回続けて鳴くこともありました。これは他のハトの注意を引くために使われたと言われています。もう一つの鳴き声は、より頻繁で変化に富んだ叱責でした。この音は「キーキーキーキー」または「テテ!テテ!テテ!」と表現され、配偶者を呼ぶとき、または敵とみなした他の生き物を呼ぶときに使われました。この鳴き声のバリエーションの一つは、長く引き延ばされた「ツイート」と表現され、頭上を通過するリョコウバトの群れを呼び寄せ、近くの木に止まらせるのに使われました。「キーホー」は優しくクークーと鳴き、その後に「ケック」という大きな音、あるいは叱責のような音が続き、鳥のつがいに向けられました。巣作り中のリョコウバトは、少なくとも8つの高低の混合音を連続的に発し、「キーホー」で終わります。全体的に、メスのリョコウバトは静かで、鳴き声も少ないです。クレイグは、この大きく甲高い声と「退化した」音楽性は、最も大きな音しか聞こえない人口密集地で生活していた結果だと示唆しました。[ 42 ] [ 44 ]

分布と生息地

リョコウバトはロッキー山脈の東側、東はグレートプレーンズから大西洋岸、北はカナダ南部、米国南部はミシシッピ州の北まで、北米のほとんどの地域で見られ、主な生息地である東部の落葉樹林と一致している。この範囲内でリョコウバトは餌と隠れ場所を求めて絶えず移動していた。この鳥が特定の樹木や地形を好んだかどうかは不明であるが、数が維持できる限り、1つの種類に限定されることはなかった可能性がある。[ 24 ] [ 34 ]もともとはカナダ東部および中央南部から米国ではカンザス州東部、オクラホマ州、ミシシッピ州、ジョージア州までで繁殖したが、主な繁殖範囲はオンタリオ州南部と五大湖周辺諸州からアパラチア山脈の北の諸州までであった。[ 45 ]西部の森林は東部の森林と生態学的に似ていたが、オオバトが生息しており、競争排除によってリョコウバトを締め出していた可能性がある。[ 16 ]

リョコウバトの越冬地はアーカンソー州、テネシー州、ノースカロライナ州から南はテキサス州、メキシコ湾岸、フロリダ州北部まで広がっており、群れは時折ペンシルベニア州南部やコネチカット州まで北上していた。冬は大きな沼地、特にハンノキのある湿地を好み、沼地がない場合は森林地帯、特に松の木のある地域がねぐらとして好まれた。また、通常の生息域外、特に厳冬の時期には西部のいくつかの州、バミューダ、キューバ、メキシコでも目撃されている。 [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ]これらの生息域外記録の一部は、リョコウバトの実際の生息域ではなく、観察者の少なさによるのではないかと示唆されている。当時、北アメリカには未開拓の地があり、この鳥は極西部を除く大陸のどこにでも現れていた可能性がある。[ 34 ]スコットランド、アイルランド、フランスにも落伍者の記録があるが、これらの鳥は逃げ出した捕獲物であったり、記録が間違っていたりする可能性がある。[ 24 ] [ 45 ]

カリフォルニア州のラ・ブレア・タールピットを含む、米国25州で130体以上のリョコウバトの化石が発見されています。これらの記録は10万年前の更新世にまで遡り、当時、リョコウバトの生息域は現在の生息域には含まれていない西部のいくつかの州にまで広がっていました。これらの地域における、そして当時におけるリョコウバトの個体数の増加状況は不明です。[ 45 ] [ 48 ] [ 49 ]

生態と行動

_(14562367319).jpg/440px-Bird_lore_(1913)_(14562367319).jpg)

リョコウバトは遊牧民であり、餌や隠れ場所、巣の場所を探して絶えず移動していました。[ 24 ]アメリカの博物学者で芸術家のジョン・ジェームズ・オーデュボンは、 1831年に著した『鳥類伝』の中で、1813年に観察した渡りについて次のように記述しています。

私は馬から降り、高台に腰を下ろし、鉛筆で点を打っていきました。通り過ぎる鳩の群れに点を打っていったのです。鳥たちが無数に群がり、すぐに作業が不可能だと気づき、立ち上がり、点を打った数を数えてみると、21分で163点も打ったことが分かりました。そのまま進み、進むにつれてさらに多くの鳩に出会いました。空は文字通り鳩で満ち、正午の光は日食のように暗くなり、溶けた雪片のように糞が点々と落ち、羽音の絶え間ない響きが私の感覚を静めてくれました。… 鷹が群れの後方に飛び立った時、鳩たちが空中を舞う様は、言葉では言い表せないほど美しかったです。たちまち、奔流のような轟音とともに、鳩たちは密集し、中心に向かって互いに押し寄せ合った。ほぼ固体のような群れとなった鳩たちは、波打つように角張った線を描いて突進し、想像を絶する速度で地面を滑るように急降下し、巨大な柱のように垂直に立ち上がった。そして高く舞い上がると、連続した線の中で旋回したりねじれたりする姿が見られ、その線は巨大な蛇のとぐろを巻くように見えた。…日没前に私はハーデンスバーグから55マイル離れたルイビルに到着した。鳩たちは依然として数を減らしることなく、3日間連続して飛来し続けた。[ 50 ]

これらの群れは空を黒く染めるほどの密度で、細分化されている様子がないとよく描写されている。群れは風の強いときには地上わずか1.0メートル(3.3フィート)の高さから、最高400メートル(1,300フィート)の高さまで飛翔した。渡りの群れは通常、ねじれたり波打ったりする狭い縦列をなし、ほぼあらゆる形状をしていると報告されている。[ 46 ]リョコウバトは飛行の熟練者で、渡りの際には平均時速100キロメートル(62マイル)で飛んだと推定されている。翼が体に近づくほど速度が増すように、素早く繰り返し羽ばたきながら飛んだ。森の中も開けた空間も同じように巧みに素早く飛んだ。群れは前にいるハトの先導に従うことにも長けており、捕食者を避けるために群れは一緒に進路を変えた。着地する際、鳩は何度も羽ばたき、着地の瞬間に羽根を上げました。地上ではぎこちなく、ぎこちなく、警戒しながら歩き回っていました。[ 51 ]

リョコウバトは陸鳥の中でも最も社会的な鳥類の一つであった。[ 52 ]個体数が最盛期には30億から50億羽いたと推定され、地球上で最も数の多い鳥だったかもしれない。研究者のアーリー・W・ショルガーは、米国の陸鳥総数の25~40%を占めていたと考えている。[ 53 ]リョコウバトの歴史的な個体数は、21世紀初頭に米国で毎年越冬する鳥の数とほぼ同等である。[ 54 ]生息域内においても、個々の群れの大きさは大きく異なる可能性がある。 1859年11月、ヘンリー・デイヴィッド・ソローはマサチューセッツ州コンコードで「昨夏、かなり小さなリョコウバトの群れがここで繁殖した」と記している[ 55 ]。一方、わずか7年後の1866年には、オンタリオ州南部で、幅1.5キロメートル(0.93マイル)、長さ500キロメートル(310マイル)、移動に14時間かかり、35億羽を超える群れがいたと記されている[56]。この数は、当時の個体群全体、あるいはその全てに相当する可能性が高い。[ 16 ]個体数の推定は、ほとんどが単一の渡りコロニーに基づいており、特定の時期にどれだけのコロニーが存在していたかは不明である。アメリカの作家クリストファー・コキノスは、もしリョコウバトが一列に並んで飛んだとしたら、地球を22周する長さになるだろうと示唆している[ 57 ] 。

2014年の遺伝子研究(コアレッセンス理論と3羽のリョコウバトの「ゲノムの大部分の配列」に基づく)によると、リョコウバトの個体数は過去100万年にわたって劇的な変動を経験しており、これはマスト(それ自体が変動する)の利用可能性への依存によるものであることが示唆されている。この研究では、リョコウバトの個体数が常に豊富だったわけではなく、1800年代に推定された数十億羽の1万分の1程度で推移し、大発生時にははるかに多くの個体数が存在したことが示唆されている。[ 58 ] [ 59 ]初期の報告の中には、大群の出現は不定期な出来事であったことを示唆するものもある。[ 36 ]個体数のこれらの大きな変動は、生態系の混乱によるものであり、ヨーロッパ人到来以前の時代に一般的だった個体数よりもはるかに大きな集団発生によるものであった可能性がある。[ 60 ] 2014年の遺伝子研究の著者らは、人間の人口規模に関する同様の分析により、「有効人口規模」は9,000人から17,000人(研究で引用されているピーク時の総人口70億人の約55万分の1)に達すると指摘している。[ 58 ]

2017年の遺伝子研究では、著者らはさらに2羽のリョコウバトのゲノム配列を解読し、 41羽のミトコンドリアDNAを分析した。 [ 61 ] [ 62 ] [ 63 ]この研究では、リョコウバトの個体数が少なくとも過去2万年間は安定していたという証拠が見つかった。[ 64 ]この研究ではまた、その期間のリョコウバトの個体数は、2014年の遺伝子研究で確認されたものよりも大きいこともわかった。しかし、2017年の研究では「有効個体数」を1300万羽と「控えめに」推定しているが、これは「19世紀の減少と最終的な絶滅」前の推定個体数約30億~50億羽の約300分の1に過ぎない。[ 61 ]遺伝学から人間の人口規模を推測する同様の研究(2008年に発表され、人間のミトコンドリアDNAとベイズ合体推論法を使用)は、他の手段で推定されたデータと比較して、人間の人口増加の全体的なパターンを反映するのにかなりの精度を示したが、その研究では、人類学的および歴史的証拠に基づく同時期および地域の国勢調査人口推定値の約1/1000である(西暦1600年時点、アフリカ、ユーラシア、アメリカ大陸を合わせた)人間の有効人口規模を算出した。 [ 65 ] [ 66 ]

2017 年のリョコウバトの遺伝子研究では、個体数が多いにもかかわらず、この種の遺伝的多様性が非常に低いことも判明した。著者らは、これは自然選択の副作用であり、理論とこれまでの実証研究から、個体数が非常に大きくまとまりのある種に特に大きな影響を及ぼす可能性があることが示唆されていると示唆している。[ 67 ] [ 68 ]自然選択は、「選択スイープ」または「背景選択」を通じて、ゲノムの広範な領域にわたって遺伝的多様性を低下させる可能性がある。著者らは、リョコウバトの適応進化の速度が速く、有害な突然変異の除去が速いという証拠を発見した。リョコウバトの現生種で最も近い種であるオオハトと比較すると、著者らはリョコウバトの適応進化の速度が速く、有害な突然変異の除去が速いという証拠を発見した。また、遺伝子組み換えの速度が低いリョコウバトのゲノム領域で遺伝的多様性が低いという証拠も発見した。これは、選択スイープまたは背景選択を介した自然選択が遺伝的多様性を低下させた場合には予想されるが、個体群の不安定性によって低下させた場合には予想されない。この研究は、個体群の不安定性が種の絶滅に寄与したという以前の示唆は無効であると結論付けた。[ 61 ]進化生物学者のA・タウンゼント・ピーターソンは、2つのリョコウバトの遺伝学研究(2014年と2017年に発表)について、リョコウバトの個体群の極端な変動という考えは「深く根付いている」ものの、2017年の研究の主張には「詳細な分析」と「膨大なデータリソース」のために納得したと述べた。[ 62 ]

集団でねぐらを作るリョコウバトは、多数の個体が一定期間生存できるだけの隠れ場所と十分な食料を提供できるねぐらを選んだ。ひとつのねぐらで過ごす時間は、人間による迫害の程度、気象条件、その他の未知の要因によって左右されたのかもしれない。ねぐらの大きさや広さは、数エーカーから260 km 2 (100 平方マイル) 以上に及ぶものまで様々であった。ねぐらのいくつかは翌年も再利用されたが、その他は一度しか使用されなかった。[ 24 ]リョコウバトのねぐらの数は非常に多かったため、木の太い枝でさえもその圧力で折れてしまう。ねぐらにつくとき、リョコウバトは互いの背中の上に重なり合うことが多かった。彼らは足が隠れるような前かがみの姿勢で休んだ。彼らは尾を45度の角度に曲げ、嘴を胸の真ん中の羽で隠し、尾を45度の角度で立てて眠った。[ 51 ]糞はねぐらの下に0.3メートル(1.0フィート)以上の深さまで堆積する可能性がある。[ 42 ]

_(14568824740).jpg/440px-Bird-lore_(1913)_(14568824740).jpg)

鳩が警戒すると、頭と首を体と尾の線に沿って伸ばし、円を描くように頭を振ることがよくありました。他の鳩に怒られると、威嚇するように翼を上げましたが、リョコウバトが実際に戦うことはほとんどありませんでした。鳩は浅瀬で水浴びをした後、交互に左右に横たわり、反対側の翼を上げて乾かしました。[ 51 ]

リョコウバトは少なくとも1日に1回、典型的には夜明けに、湖、小さな池、小川に嘴を完全に差し込んで水を飲みます。ハトは水を得るために互いの上に止まっているのが見られ、必要に応じて水面に降りて水を飲むこともありました。[ 42 ]自然死の主な原因の一つは天候であり、毎年春になると多くの個体が北へ渡り始めるのが早すぎたために凍死します。飼育下では、リョコウバトは少なくとも15年生きることができ、最後に生きていたリョコウバトとして知られるマーサは、死んだときには少なくとも17歳、おそらくは29歳でした。野生のハトの寿命は記録されていません。[ 69 ]

この鳥は、コロンブス以前の北米東部の森林の構成において、重要な生態学的役割を果たしたと考えられています。例えば、リョコウバトが生息していた時代、森林は主にシラカシが占めていました。シラカシは秋に発芽するため、種子は春の繁殖期の食料源としてほとんど役に立ちませんでした。一方、アカカシは春にドングリを実らせ、リョコウバトはそれを貪り食いました。リョコウバトが種子を消費しなくなったことが、現代におけるアカカシの優勢化の一因となった可能性があります。ねぐらには大量の糞が存在したため、リョコウバトが去った後、何年もの間、植物はほとんど生育しませんでした。また、これらの場所での可燃性の残骸(木から折れた枝や排泄物で枯れた葉など)の蓄積は、森林火災の頻度と激しさの両方を増加させた可能性があり、その結果、耐火性の高いバーオーク、ブラックオーク、ホワイトオークなどの樹種が、耐火性の低いレッドオークなどの樹種よりも好まれたと考えられます。これは、リョコウバトの絶滅以来の東部森林の構成の変化(入植地の森林ではホワイトオーク、バーオーク、ブラックオークが優勢だったのが、今日ではレッドオークが「劇的に増加」している)を説明するのに役立ちます。[ 54 ]

2018年に発表された研究では、「数万年」にわたって「膨大な数」のリョコウバトが生息していたことが、彼らが種子を食べる樹種の進化に影響を与えたと結論付けられています。春の営巣期に種子を生成するマツノキ(アカガシなど)は、種子の一部がリョコウバトが飲み込めないほど大きくなるように進化しました(その結果、一部の種子は捕食を逃れ、新しい木に成長しました)。対照的に、シロガシは種子が常に食用範囲内にあるため、リョコウバトの数が少ない秋に不規則なマツノキのパターンを進化させました。この研究はさらに、このことが、春にリョコウバトが一般的に生息していた地域では、シロガシが優勢な樹種となることを可能にしたと結論付けています。[ 70 ]

リョコウバトの群れの数が多く、その排泄物は長期ねぐらの表層の植生を破壊するのに十分であったが、同時に生態系に多量の栄養分を供給していた。このため、またリョコウバトの体重による木の枝の折れや、消費する大量のマツと相まって、リョコウバトは東部の森林の構造とそこに生息する種の構成の両方に影響を与えてきたと考えられている。[ 54 ]これらの影響から、一部の生態学者はリョコウバトをキーストーン種とみなしており、[ 58 ]大規模な群れの消失は生態系に大きな空白を残している。[ 71 ]森林を撹乱するリョコウバトの役割は、動物が占めるニッチを増やすことで森林の脊椎動物の多様性を高めることと結び付けられている。[ 72 ]この生態学的ギャップを埋めるために、現代の土地管理者は、森林の樹冠に開口部を設けて林床下への光を増やすことで、生態系への影響の一部を再現しようとすることが提案されている。[ 73 ]

リョコウバトの餌となる木の幹の多くを供給していたアメリカのクリの木は、1905年頃にアジアから持ち込まれた菌類(クリ疫病)によってほぼ絶滅に追いやられました。その結果、その後数十年間で300億本もの木が枯れたと考えられていますが、これは当時野生ではすでに絶滅していたリョコウバトには影響しませんでした。[ 24 ]

リョコウバトの絶滅後、オーク、ブナ、クリの木の種子の入手しやすさが向上したため、ドングリを食べる別の種であるシロアシネズミの個体数が飛躍的に増加しました。[ 74 ]シロアシネズミはボレリア・ブルグドルフェリの保有宿主であるため、リョコウバトの絶滅が現代におけるダニ媒介性ライム病の蔓延を増加させた可能性があると推測されています。[ 75 ]

ダイエット

_in_autumn_1.jpg/440px-Passenger_pigeons_(Ectopistes_migratorius)_in_autumn_1.jpg)

ブナやオークは、巣作りやねぐらの群れを支えるために必要なマストを生産しました。[ 77 ]リョコウバトの食性は季節によって異なります。秋、冬、春には、主にブナの実、ドングリ、クリを食べました。夏の間は、ブルーベリー、ブドウ、サクランボ、クワの実、ヨウシュヤマゴボウ、ブンチベリーなどのベリー類や柔らかい果物が主な食対象になりました。また、特に繁殖期には、ミミズ、毛虫、カタツムリ、その他の無脊椎動物も食べました。[ 24 ] [ 47 ]特にソバなどの栽培穀物を見つけると、それを利用しました。特に塩が好きで、汽水泉や塩分を多く含む土壌から塩分を摂取しました。[ 77 ]

マストは様々な場所で様々な時期に大量に発生し、連続して発生することは稀です。これが、大規模な群れが絶えず移動していた理由の一つです。マストは秋に生産されるため、子育てが行われる夏までに大量のマストが残っていなければなりません。彼らがどのようにしてこの変動する食料源を見つけていたのかは不明ですが、彼らの視力と飛行能力は、一時的な滞在に十分な食料を提供できる場所を広範囲に調査するのに役立ちました。[ 16 ] [ 24 ]

リョコウバトは数万から数十万羽の群れを作り、餌を求めてくちばしで葉、土、雪をひっくり返します。ある観察者は、マストを探す群れの動きを、後方の鳥が頭上を飛んで前方へ移動し、飛行中に葉や草を落とす様子から、まるで転がっているように見えると表現しました。[ 24 ] [ 47 ]群れの先端は広く、餌場をよりよく見渡すことができました。[ 77 ]

木の実が傘から外れる時、ハトは枝に止まり、バランスを保つために激しく羽ばたきながら、実をつかみ、傘から引き抜いて丸呑みする。採餌群れは集団で、進路上にあるほぼ全ての果物と木の実を除去することができた。群れの後方の鳥は、まだ探されていない地面をついばむために前方に飛んだが、群れから遠く離れることはなく、孤立してしまうと急いで戻った。ハトは社会的合図を使って豊富な食料源を特定し、地上で他のハトが餌を食べているのを見た群れは、しばしば彼らに加わったと考えられている。[ 47 ]日中、ハトはねぐらの森を離れ、より開けた土地で採餌した。[ 46 ]ハトは餌を求めて毎日ねぐらから100~130km(62~81マイル)も飛んでおり、中にはねぐらから早朝に離れて夜に戻ってくるハトもおり、160km(99マイル)も離れた場所まで飛んできたハトもいたと報告されている。[ 24 ] [ 54 ]

リョコウバトの口と喉は非常に弾力性があり、下嘴の関節のおかげでドングリを丸呑みすることができた。大量の食物を食道に蓄えることができ、食道はオレンジほどの大きさにまで膨張することがあり、その結果、首が膨らみ、鳥は見つけた食物を素早く掴むことができた。食道には少なくともドングリ17個かブナの実28個、トウモロコシ11粒、カエデの種100個、その他さまざまなものを蓄えられるとされた。リョコウバトは生き延びるために1日に約61 cm 3 (3.7 in 3 )の食物を食べる必要があると推定された。もし撃たれたら、食道にナッツをいっぱい詰めた鳩は、ビー玉の袋を鳴らすような音を立てて地面に落ちるだろう。餌を食べた後、ハトは枝に止まり、筋肉質の砂嚢を使って一晩かけて食道に蓄えた食物を消化した。 [ 24 ] [ 47 ] [ 54 ]消化液には砂利が含まれていることが多かった。[ 78 ]

ハトは1日に100グラム(3.5オンス)のドングリを食べて消化することができた。[ 79 ]リョコウバトの歴史的な個体数は30億羽で、これは1日2億1000万リットル(5500万米ガロン)の食料に相当した。[ 54 ]ハトはより望ましい食物が利用可能になると、そののどから食物を吐き出すことができた。[ 43 ] 2018年の研究では、リョコウバトの口の大きさのために、その食性範囲は特定の大きさの種子に限定されていることが判明した。これにより、リョコウバトは、アカガシ、クロガシ、アメリカクリなどの木の種子の一部を食べることができなかったと考えられる。具体的には、アカガシの種子の13%から69%はリョコウバトが飲み込めないほど大きかったこと、クロガシとアメリカクリの種子のうち鳥が食べられないほど大きかったのは「ごく一部」であったこと、シロガシの種子はすべて可食範囲内の大きさであったことが研究で明らかになった。また、種子は消化中に完全に破壊されるため、この方法による種子散布は妨げられていたことも判明した。リョコウバトは、吐き戻し、あるいは死後に種子を散布した可能性がある。[ 70 ]

再生

リョコウバトの渡りは、ねぐらを探すこと以外にも、共同繁殖するこの鳥が巣を作り子育てするのに適した場所を探すことにも関係していた。この鳥が年に何回繁殖するかは定かではないが、1回が最も可能性が高いと思われるが、複数の報告ではより多く繁殖したとされている。営巣期間は4~6週間ほど続いた。群れは南緯3月頃に営巣地に到着し、北緯4月以降はさらに遅れて到着した。[ 24 ] [ 53 ]リョコウバトは巣を作る場所を選ばず、毎年異なる場所に巣を作ることが多かった。[ 69 ]営巣コロニーの形成は必ずしもハトが繁殖地に到着してから数ヶ月後、典型的には3月下旬、4月、または5月まで行われなかった。[ 80 ]

「都市」として知られるコロニーは広大で、49ヘクタール(120エーカー)から数千ヘクタールに及ぶ広さを誇り、しばしば細長い形(L字型)をしており、原因不明の未開の地域もいくつか残っていた。地形の関係で、コロニーが連続していることは稀だった。正確なデータが記録されていないため、営巣地の規模や個体数については推定値以上の情報を得ることはできないが、多くの記録には数百万羽の鳥が生息していたと記されている。記録上最大の営巣地は1871年にウィスコンシン州中部で発生したもので、面積は2,200平方キロメートル(850平方マイル)とされ、そこに営巣する鳥の数は推定約1億3,600万羽とされている。これらの「都市」に加え、はるかに小規模な群れや、あるいは1組のつがいが営巣地を設けているという報告も定期的にあった。[ 24 ] [ 80 ]これらの鳥は生息域の周辺に広大な繁殖コロニーを形成したようには見えない。[ 36 ]

求愛は巣のコロニーで行われました。[ 52 ]他のハトとは異なり、求愛は枝や止まり木で行われました。オスはメスの近くで翼を振り回し、「ケッ」と鳴きます。するとオスは枝をしっかりと掴み、激しく羽を上下に羽ばたかせます。メスに近づくと、オスは止まり木の上で頭を高く上げてメスを指しながら、メスに押し付けます。[ 51 ]メスが受け入れ態勢に入ると、メスはオスに押し付け返します。[ 52 ]交尾の準備が整うと、つがいは互いに羽繕いをします。その後、メスがオスの嘴に嘴を差し込み、掴み、一瞬振った後、隣同士で素早く離れる「嘴羽繕い」が行われます。その後、オスはメスの背中に飛び乗って交尾し、その後、小さく「コッコッ」と鳴き、時折再び羽繕いをします。[ 52 ]ジョン・ジェームズ・オーデュボンはリョコウバトの求愛行動を次のように記述している。

数え切れないほど多くの鳥たちがそこへ集まり、自然の偉大な法則の一つを実行しようと準備する。この時期のハトの鳴き声は柔らかくクークークークーという音で、家畜種のものよりずっと短い。一般的な鳴き声は単音節のキーキーキーキーに似ており、最初の音が一番大きく、他の音はだんだんと弱まっていく。オスは尊大な態度を取り、地面であろうと枝であろうと、尾を広げて垂らした翼でメスの後を追い、動いている場所に翼をこすりつける。体は高く上がり、喉は膨らみ、目は輝く。オスは鳴き声を続け、時折翼上で上昇し、数ヤード飛んで逃げ惑う臆病なメスに近づく。家鳩や他の種と同様に、彼らは嘴を鳴らすことで互いを愛撫します。その動作では、一方の嘴をもう一方の嘴に横向きに挿入し、両者が交互に繰り返し努力して食道の内容物を吐き出します。[ 50 ]

飼育下の鳥を観察した後、ウォレス・クレイグは、この種は他のハトに比べて突進したり、威張ったりする行動が少ない(地上での姿勢が不自然であるため)ことに気づき、短い嘴を鳴らしている間に餌を運んでいない可能性が高い(他のハトとは異なり)と考え、オーデュボンの記述は他のハトとの類推と想像力に基づいていると考えた。[ 44 ] [ 51 ]

巣はつがいが形成された直後に作られ、構築には 2 ~ 4 日かかり、このプロセスはコロニー内で高度に同期されていました。[ 80 ]メスは巣の場所の上に座って羽を羽ばたかせて選びました。次にオスは巣作りの材料、通常は小枝を注意深く選び、メスの背中越しに渡しました。メスが自分の下に巣を作っている間に、オスはさらに巣作りの材料を探しに行きました。巣は地面から 2.0 ~ 20.1 メートル (6.6 ~ 65.9 フィート) の高さに作られましたが、通常は 4.0 メートル (13.1 フィート) 以上で、70 ~ 110 本の小枝を編み合わせて作られ、卵が簡単に見えるように浅くゆるいボウルを作りました。このボウルは通常、より細い小枝で裏打ちされていました。巣は幅約 150 ミリメートル (5.9 インチ)、高さ 61 ミリメートル (2.4 インチ)、深さ 19 ミリメートル (0.75 インチ) でした。他の多くの鳥の巣に比べると粗雑で脆弱だと評されているが、数年前に営巣が行われた場所では巣の残骸が発見されている。巣を設置できるほぼすべての木に巣があり、1本の木に50個以上あることも珍しくなかった。あるツガの木には317個の巣があったと記録されている。巣は木の幹に近い丈夫な枝に置かれていた。小枝が一度に集められたため、営巣地の下の地面はきれいに掃かれたように見えたという記録もあるが、この場所は糞で覆われていたであろう。[ 24 ] [ 43 ] [ 81 ]雌雄両方が巣の世話をしたため、つがいは営巣期間中一夫一婦制であった。 [ 51 ]

通常、卵はハトの生息域全体で4月の最初の2週間に産まれた。[ 80 ]メスは巣が完成した直後、またはほぼ直後に卵を産んだ。巣が完成していない場合は、ハトは地面に産まざるを得なかった。[ 82 ]通常の産卵数は卵1個と思われるが、同じ巣から2個の卵が報告されていることから、不確かな点がある。[ 24 ]時々、2番目のメスが別のメスの巣に卵を産み、卵が2個になる場合もあった。[ 83 ]卵は白く楕円形で、平均サイズは40 x 34 mm (1.6 x 1.3インチ) だった。[ 81 ]卵が失われた場合、ハトは1週間以内に代わりの卵を産むことができた。[ 82 ]吹雪のため元のコロニーを放棄せざるを得なくなった後、コロニー全体が再び巣を作ることが知られている。[ 69 ]両親は卵を12日から14日間抱卵し、オスは午前中から午後半ばまで抱卵し、メスは残りの時間を抱卵した。[ 24 ] [ 82 ]

孵化すると、雛鳥(またはひな鳥)は目が見えず、まばらに黄色い毛のような綿毛で覆われていた。[ 82 ]雛鳥は急速に成長し、14日以内に親鳥と同じくらいの体重になった。この育雛期間中、両親鳥が雛鳥の世話をし、オスは日中に、メスは他の時間に世話をした。雛鳥には、孵化後最初の数日間は、嚢乳(親鳥の嚢乳で生成されるカードに似た物質)のみを与えた。成鳥用の餌は3~6日後に徐々に与えた。13~15日後、親鳥は雛鳥に最後の餌を与え、その後雛鳥を放棄し、一斉に巣の場所から立ち去った。雛鳥は1~2日巣の中でねだり、その後巣から登って地面に羽ばたき、その後動き回り、障害物を避け、近くの成鳥に餌をねだった。巣立つまでにさらに3~4日かかった。[ 24 ] [ 83 ]営巣サイクル全体は約30日間続いた。[ 43 ]営巣が成功した後、コロニーが再び営巣したかどうかは不明である。[ 69 ]リョコウバトは最初の1年で性成熟し、翌春に繁殖した。[ 83 ]

アルフレッド・ラッセル・ウォレスは、1858 年に発表した歴史的な論文『種の変種形成の傾向、および自然淘汰による変種と種の永続化について』の中で、リョコウバトを、他のほとんどの鳥よりも産卵数が少ないにもかかわらず、非常に成功した種の例として挙げています。

したがって、種の存続と平均的な個体数の維持という点では、大規模な繁殖は不要であるように思われます。平均すると、上記の個体はすべてタカやトビ、ヤマネコ、イタチの餌食になるか、冬が来ると寒さと飢えで死んでしまいます。これは特定の種の事例によって顕著に証明されています。個体数の多さと子孫の繁殖力には全く関係がないことが分かっているからです。おそらく、鳥類の個体数が膨大である最も注目すべき例は、アメリカ合衆国のリョコウバトでしょう。リョコウバトは卵を1個、多くても2個しか産まず、通常は1匹の幼鳥しか育てないと言われています。なぜこの鳥はこれほどまでに異常に個体数が多いのに、他の鳥は2~3倍の幼鳥を産むにもかかわらず、はるかに数が少ないのでしょうか。説明は難しくありません。この種に最も適し、最もよく生育する食物は、非常に広大な地域に豊富に分布しており、土壌や気候の多様性に富んでいるため、地域によっては供給が途絶えることがありません。この鳥は非常に速く長距離飛行できるため、生息地域全体を疲労することなく移動することができ、ある場所で食物が不足し始めるとすぐに新たな餌場を見つけることができます。この例は、栄養価の高い食物を安定的に確保することが、特定の種の急速な増加を確実にするためのほぼ唯一の条件であることを鮮やかに示しています。なぜなら、限られた繁殖力も、猛禽類や人間による無制限の攻撃も、この種の成長を阻止するには不十分だからです。これらの特殊な状況がこれほど顕著に重なる鳥は他にありません。彼らの食物はより不足しがちであるか、広範囲にわたって食物を探すのに十分な翼力を持っていないか、あるいは一年のある季節に食物が非常に不足し、より栄養価の低い代替物を探さなければならないかのいずれかです。そして子孫はより繁殖力があるにもかかわらず、最も不利な季節には食糧供給以上に増えることは決してない。[ 84 ]

捕食者と寄生虫

営巣地には、卵や雛を捕食するアメリカミンク(Neogale vison)、エナガイタチ(Neogale frenata)、アメリカテン(Martes americana)、アライグマ(Procyon lotor )、雛や成鳥を捕食するフクロウ、タカ、ワシなどの猛禽類、負傷した成鳥や倒れた雛を捕食するオオカミ(Canis lupus)、キツネ(Urocyon cinereoargenteusおよびVulpes vulpes)、ボブキャット(Lynx rufus)、アメリカクロクマ(Ursus americanus)、クーガー(Puma concolor)など、多数の捕食動物が集まっていました。ハイタカ属のタカ類やハヤブサ類は、飛行中のハトを追跡して捕食し、ハトは複雑な空中機動を行ってハトを避けていた。クーパーハイタカ(Accipiter cooperii)はその成功から「大ハトタカ」として知られ、渡り鳥のリョコウバトを追跡していたとされている。[ 52 ]多くの捕食者が群れに引き寄せられたが、群れの規模の大きさから個々のハトはおおむね保護されており、捕食によって群れが受ける被害は全体としてほとんどなかった。[ 52 ]捕食者の数が多いにもかかわらず、営巣コロニーは非常に大きく、邪魔されなければ成功率は90%と推定された。[ 69 ]捨てられて巣を離れた後、非常に太った幼鳥は飛べるようになるまで捕食者に襲われやすかった。地上にいた幼鳥の数が非常に多かったため、殺されたのはごくわずかでした。そのため、捕食者による飽食が、この種の非常に社会的な習性と集団繁殖の理由の1つである可能性があります。[ 24 ] [ 32 ]

リョコウバトには2種類の寄生虫が記録されている。リョコウバト科のシラミの一種であるColumbicola extinctusは、もともとリョコウバトだけに寄生し、共絶滅したと考えられていた。しかし、1999年にC. extinctusがオオバトに寄生しているのが再発見され、この考えは誤りであることが証明された。[ 85 ] [ 86 ]このことと、近縁のシラミであるC. angustusが主にカッコウバトに寄生しているという事実から、シラミの系統発生はその宿主の系統発生と大まかに一致しており、これらのハトの関係がさらに裏付けられる。 [ 19 ]もう1つのシラミであるCampanulotes defectusは、リョコウバトに特有だと考えられていたが、現在ではオーストラリアに現存するCampanulotes flavusであると考えられているため、汚染された標本であったと考えられている。[ 86 ]野生のハトが病気や寄生虫で死んだという記録はない。[ 69 ]

人間との関係

.jpg/440px-Mershon's_The_Passenger_Pigeon_(Audubon_plate,_crop).jpg)

アメリカ大陸にヨーロッパ人が到着する1万5000年以上もの間、リョコウバトとアメリカ先住民は、のちのアメリカ合衆国本土東部となる地域の森林で共存していた。[ 87 ] [ 88 ] [ 89 ] 2008年に発表された研究では、完新世のほとんどを通じて、アメリカ先住民の土地利用慣行が森林の構成に大きな影響を与えていたことがわかった。制御された野焼きの定期的な使用、不要な木の環状伐採、好ましい木の植栽と手入れにより、木の実、ドングリ、または果実を生産しない多くの樹種の個体数が抑制され、生産する多くの樹種の個体数が増加した。さらに、林床の落葉を焼却することで、木から落ちたこれらの食物を見つけやすくなった。[ 90 ]ネイティブアメリカンのそのような土地利用慣行によって、利用可能な食物が増え、リョコウバトを含む様々な動物種の個体数が増加したと主張する者もいるが[ 91 ] [ 92 ] [ 93 ]、一方で、ネイティブアメリカンはリョコウバトを狩り、ある種の木の実やドングリをめぐってリョコウバトと競争することで、その個体数を抑制したと主張する者もいる。[ 94 ]遺伝子研究がこの問題の解明に役立つかもしれない。2017年に行われたリョコウバトのDNAに関する研究では、リョコウバトの個体数は19世紀に減少し絶滅するまで2万年間安定していたことが判明した。一方、2016年に行われた古代ネイティブアメリカンのDNAに関する研究では、ネイティブアメリカンの個体数が約1万3000~1万6000年前から急速な拡大期を経て60倍に増加したことが判明している。もしこれらの研究が両方とも正しいとすれば、ネイティブアメリカンの個体数の大きな変化は、リョコウバトの個体数に明らかな影響を与えなかったことになる。これは、ネイティブアメリカンの活動がリョコウバトの個体数に及ぼした純粋な影響は中立であったことを示唆している。[ 61 ] [ 95 ]

リョコウバトは、一部の北部ネイティブアメリカンの部族にとって宗教的な役割を果たしていた。ワイアンドット族(またはヒューロン族)は、12年ごとの死者の饗宴の間、死者の魂がリョコウバトに変化し、狩られて食べると信じていた。[ 96 ]セネカ族は、若い鳩を狩る前に、年老いたリョコウバトにワムプムとブローチを捧げた。これらは、煙の出る火のそばの小さな鍋または他の容器に置かれていた。 [ 96 ]ホーチャンク族は、族長が饗宴を開くときはいつでもリョコウバトが供えられたため、リョコウバトを族長の鳥と考えていた。[ 97 ]セネカ族は、白い鳩がリョコウバトのコロニーの族長であり、鳥類評議会は、コロニーで巣を作る唯一の鳥であるため、鳩はセネカ族に遺体を捧げなければならないと決定したと信じていた。セネカ族は感謝の気持ちを表す方法として鳩の踊りを考案した。[ 97 ]

フランスの探検家ジャック・カルティエは、1534年の航海中にリョコウバトについて報告した最初のヨーロッパ人でした。 [ 98 ]その後、サミュエル・ド・シャンプランやコットン・マザーなどの歴史上の人物によってもこの鳥は観察・記録されました。初期の記録のほとんどは、鳩の大量発生、その結果として空が暗くなったこと、そして狩猟された鳩の膨大な量(1771年のボストンの市場で5万羽が売られたと伝えられている)について述べています。[ 57 ]初期の入植者たちは、鳩の大群は不運や病気をもたらすと考えていました。鳩が通常の生息域外で越冬すると、「病弱な夏と秋」を迎えると考える人もいました。[ 99 ] 18世紀と19世紀には、鳩のさまざまな部分に薬効があると考えられていました。血は目の病気に効くとされ、胃の粘膜の粉末は赤痢の治療に、糞は頭痛や腹痛、倦怠感など様々な病気の治療に使われた。[ 100 ]リョコウバトの羽はガチョウの羽ほど長持ちしなかったが、寝具としてよく使われた。鳩の羽根布団は非常に人気があり、ケベック州サン・ジェロームでは一時期、持参金に鳩の羽根で作られたベッドと枕が含まれていたほどだった。1822年にはニューヨーク州シャトークア郡のある家族が、この目的のためだけに1日で4,000羽の鳩を殺した。[ 101 ]

リョコウバトは、初期の博物学者たちの著作や挿絵に数多く登場した。マーク・ケイツビーが1731年に描いたこの鳥の描写は、初めて出版されたものだが、後世の評論家によるとやや粗雑だという。この版画のもとになったオリジナルの水彩画は、ケイツビーの残りの水彩画とともに、1768年に英国王室に買われた。博物学者のアレクサンダー・ウィルソンとジョン・ジェームズ・オーデュボンはともに、鳩の大移動を直接目撃し、移動した鳥の総数を推定しようとした詳細な記録を出版している。リョコウバトの描写で最も有名で、しばしば複製されているのは、オーデュボンが1827年から1838年にかけて出版した著書『アメリカの鳥類』に載っている挿絵(手彩アクアチント)である。オーデュボンの絵は、その芸術性が高く評価されている一方で、科学的には不正確であるという批判も受けている。ウォレス・クレイグとR・W・シュフェルト(その他)が指摘したように、鳥は互いに重なり合って止まり木に止まり、嘴を鳴らしている姿が描かれているが、実際には並んでおり、オスがメスに餌を渡し、オスの尾は広げられていないはずである。クレイグとシュフェルトは、アメリカ人画家ルイ・アガシー・フエルテスと日本人画家K・ハヤシの挿絵の方が、より正確な描写だとした。リョコウバトの挿絵は剥製をモデルに描かれることが多く、チャールズ・R・ナイトは、この種を実物から描いた唯一の「本格的な」画家として知られる。彼は少なくとも2回、実物からリョコウバトを描いている。1903年には、おそらく生き残った鳥が飼育されていた3つの鳥舎の1つにいたと思われる鳥を描き、1914年より前には、シンシナティ動物園で最後の個体となったマーサを描いている。[ 50 ] [ 57 ] [ 102 ] [ 103 ] [ 104 ] [ 44 ]

この鳥は多くの著名な作家や芸術家によって詩や歌、 [ A ] 、小説などを通して書かれ、イラストも描かれており、今日でも芸術作品に描かれている。例えば、ウォルトン・フォードの2002年の絵画『Falling Bough』や、全米芸術賞受賞者のジョン・A・ルースベンが2014年にシンシナティで制作したマーサの死後100周年を記念した壁画などである。[ 102 ]「プロジェクト・リョコウバト」というアウトリーチ団体は、リョコウバトの絶滅100周年を機に、人為的な絶滅への意識を高め、21世紀におけるリョコウバトの意義を再認識しようと活動した。リョコウバトを「旗艦種」として活用することで、絶滅の危機に瀕しているもののあまり知られていない北米の鳥類への意識を高めることができるのではないかという意見もある。[ 109 ]

狩猟

リョコウバトは北アメリカの人々にとって重要な食料源であった。[ 110 ]アメリカ先住民はハトを食べており、営巣地近くの部族はハトの近くに移り住み、夜に長い棒でハトを殺して食べることもあった。[ 111 ]アメリカ先住民の多くは、成鳩を邪魔しないように気を遣い、成鳩が巣を捨ててしまうことを恐れて、幼鳩だけを食べていた。部族によっては、成鳩を邪魔することは犯罪とみなされていた。[ 112 ]巣から離れた場所では、大きな網を使って成鳩を捕獲し、時には一度に800羽ものハトを捕獲することもあった。[ 113 ]低空飛行するハトは、棒切れや石を投げて殺すことができた。オクラホマ州のある遺跡では、毎朝ねぐらを離れる鳩は、チェロキー族が鳩の真ん中に棍棒を投げ入れられるほど低く飛んでいた。先頭の鳩は横に逸れようとし、その過程で障害物ができ、簡単に命中する鳩の大群が飛び交うことになった。[ 114 ]狩猟鳥の中で、リョコウバトは、アメリカ南東部に住むネイティブアメリカンにとって、野生の七面鳥(Meleagris gallopavo)に次いで重要だった。リョコウバトの脂肪は、しばしば大量に貯蔵され、バターとして使われた。考古学的証拠は、ネイティブアメリカンが植民地化以前には鳩を頻繁に食べていたという考えを裏付けている。[ 115 ]

ヨーロッパ人がリョコウバトを狩った記録の中で最も古いのは、1565年1月にフランスの探検家ルネ・ロードニエールが、数週間のうちに キャロライン砦の周辺で1万羽近くのリョコウバトを殺したと記していることだ。

大量のキジバトが私たちのところに大量に飛来し、約7週間にわたって、砦の周りの森で毎日200羽以上のキジバトを火縄銃で殺しました。 [ 116 ] [ 117 ]

これは砦の一人当たり1日あたり約1羽のリョコウバトに相当する。[ 118 ]

ヨーロッパ人による植民地化の後、リョコウバトの狩猟は、原住民が行っていた持続可能な方法よりも集中的な方法で行われた。 [ 32 ]リョコウバトは辺境では特に貴重であり、いくつかの入植地ではその肉を住民の糧としていた。[ 119 ] [ 120 ]リョコウバトの肉の風味は、調理方法によって異なった。一般的に、幼鳥が最も美味しいと考えられており、次いで飼育下で太らせた鳥、9月と10月に捕獲した鳥がそうであった。捕獲したハトは、食べる前、または冬に備えて死骸を保管する前に太らせるのが一般的な習慣だった。[ 110 ]死んだハトは通常、塩漬けまたは酢漬けにして保管されたが、ハトの胸肉だけが保管されることもあった。この場合は、通常は燻製にされた。19世紀初頭、商業猟師が網で捕獲し、鳥を撃ち、都市の市場で食料として、さらには豚の飼料として販売し始めた。鳩肉が人気になると、商業的な狩猟が驚異的な規模で始まりました。[ 120 ] [ 121 ]

リョコウバトはあまりにも簡単に撃たれるので、多くの人はリョコウバトを狩猟鳥とは考えていなかった。アマチュア猟師が散弾銃を一発撃つだけで簡単に6羽も仕留めることができたからである。特に散弾銃の両方の銃身をねぐらに撃ち込めば、61羽仕留めることができた。[ 122 ] [ 123 ]リョコウバトは渡りの飛行中や渡りの直後、露出した枯れ木に止まっているときによく撃たれた。[ 122 ]猟師は狙いを定めずに空に向かって撃つだけで、多くのリョコウバトが仕留められた。[ 32 ]リョコウバトを正面から撃つのは難しいことがわかったので、猟師は通常、群れが頭上を通過するのを待ってから撃った。時には塹壕を掘って穀物を満たし、猟師がこの塹壕に沿ってリョコウバトを撃つことがよくあった。[ 124 ]猟師の数は罠猟師を大幅に上回り、リョコウバト狩りは少年たちの人気のスポーツだった。[ 125 ] 1871年、ある弾薬販売業者が営巣期間中に3トンの火薬と16トン(32,000ポンド)の散弾を提供した。19世紀後半には、スポーツ射撃用に数千羽のリョコウバトが捕獲された。これらのリョコウバトは、「トラップ射撃」などの射撃競技で生きた標的として使われた。トラップ射撃とは、特殊な罠から鳥を制御的に放つ競技である。また、一定の間隔を置いて人が立ち、通り過ぎる群れの中からできるだけ多くの鳥を撃ち落とす競技もあった。[ 32 ] [ 126 ]リョコウバトは非常に数が多いと考えられていたため、ある競技では賞金を獲得するために3万羽ものリョコウバトを殺さなければならなかった。[ 43 ]

人間はリョコウバトを捕獲し、殺すために様々な方法を用いていました。リョコウバトが侵入できるように網を立て、開口部を支えていた棒を叩き落として閉じると、20羽以上のハトが中に閉じ込められました。[ 127 ]トンネル網も非常に効果的に使用され、特に大きな網は一度に3,500羽のハトを捕獲することができました。[ 128 ]これらの網は、多くの農家が自分の土地で使用し、プロの罠猟師も使用しました。[ 129 ]ハトをおびき寄せるために、網の近くの地面に餌が置かれました。おとり鳩、あるいは「密告鳩」(まぶたを縫い合わせて盲目にすることもある)が台に結びつけられていました。ハトの群れが通り過ぎると、紐が引かれ、密告鳩が地面に舞い降り、餌を見つけたように見せかけ、群れを罠に誘い込みました。[ 32 ] [ 130 ] [ 131 ]塩も餌としてよく使われ、多くの罠猟師が塩泉の近くに仕掛けをしました。[ 132 ]少なくとも 1 人の罠猟師は鳥を酔わせて殺しやすくするために、アルコールに浸した穀物を餌として使用しました。[ 114 ]もう一つの捕獲方法は巣のコロニーで狩りをすることであり、特に成鳥が雛を捨ててから雛が飛べるようになるまでの数日間に行われました。ある猟師は棒を使って雛を巣から突き出し、他の猟師は鈍い矢で巣の底を射て鳩を追い出しました。また、倒れた巣の木が別の巣の木にも当たって中の鳩を追い出すような方法で巣の木を切り倒す猟師もいました。[ 133 ]あるケースでは、鳥を捕獲するために6 km 2 (1,500エーカー)の大木が急いで伐採され、このような方法は一般的でした。[ 32 ]厳しい方法は、鳩の巣の木の根元に火をつけることでした。成鳥は逃げて幼鳥は地面に落ちました。[ 134 ] [ 135 ]鳩を窒息させるために巣の木の下で硫黄を燃やすこともありました。鳥は衰弱した状態で木から落ちました。[ 136 ]

19世紀半ばまでに、鉄道の開通はハト猟師に新たな機会をもたらしました。かつては大量のハトを東部の都市へ輸送することは極めて困難でしたが、鉄道の開通によりハト猟は商業化されました。[ 121 ] 1860年代には大規模な電信システムが導入され、全米の通信手段が改善され、ハトの群れの居場所に関する情報の伝達が容易になりました。[ 126 ]鉄道開通後、ニューヨーク州プラッツバーグの町は、1851年だけで180万羽のハトを12羽あたり31~56セントで大都市へ輸送したと推定されています。19世紀後半までに、リョコウバトの取引は商業化されました。大規模な委託業者は、年間を通してハトの群れを追跡するために、罠猟師(「ピジョナー」として知られる)を雇いました。[ 137 ]ある猟師は、生涯で東部の都市に300万羽の鳩を送ったと伝えられている。[ 138 ] 1874年には少なくとも600人が鳩猟師として雇用され、1881年までにその数は1,200人にまで増加した。鳩は大量に捕獲されたため、1876年までに死んだ鳩の輸送費では、輸送に必要な樽と氷の費用を回収することができなくなった。[ 139 ]鳩でいっぱいの樽1つあたりの価格は、市場の在庫過剰により50セント以下にまで下落した。リョコウバトは、殺された際に肉が新鮮になるように生きたまま飼育され、市場価値が上昇した後に販売された。何千羽もの鳩が大きな囲いの中で飼育されたが、劣悪な環境のために、多くの鳩が餌と水の不足や、かじりによって死んでいった。売れる前に腐ってしまった鳩も多かった。[ 57 ]

リョコウバトの狩猟は当時の新聞に記録され、様々な罠猟法や用途が描かれていました。これらのイラストの中で最も多く複製されたのは、「ルイジアナ州北部の冬のスポーツ:野生のハト狩り」というキャプションが付けられ、1875年に出版されたものです。リョコウバトは農業上の害鳥ともみなされていました。餌を食べた群れが作物を全滅させる可能性があるためです。一部の農村では、この鳥は「まさに災厄」と評され、穀物を節約するために狩猟者がリョコウバトに「戦争」を仕掛けました。これは、1867年の別の新聞に掲載された「アイオワ州での野生のハト狩り」というキャプションの付いたイラストにも見られます。[ 126 ]これらの「害鳥」をグレートプレーンズのバイソンと比較すると、必要な貴重な資源は動物の種ではなく、その動物が消費する農作物でした。彼らが食べる作物は、市場価値のあるカロリー、タンパク質、栄養素とみなされていましたが、すべて間違った種のために栽培されていました。[ 140 ] [ 141 ]

衰退と保全の試み

.jpg/440px-Mershon's_The_Passenger_Pigeon_(frontispiece,_crop).jpg)

初期の入植者たちにとって、リョコウバトが絶滅に追いやられるという考えは馴染みのないものでした。なぜなら、鳥の数は減っていないように見え、また絶滅の概念がまだ定義されていなかったからです。ヨーロッパ人の到来後、リョコウバトは徐々に西へと押しやられ、東部では数が少なくなるか姿を消したようですが、1850年代にはまだ何百万羽ものリョコウバトがいました。個体数は長年減少していたはずですが、明らかに個体数が膨大だったため、その減少は目立たず、気づかれずにいました。[ 57 ] 1856年、ベネディクト・アンリ・レヴォワルは、1847年の狩猟を目撃した後、リョコウバトの運命について懸念を表明した最初の著述家の一人だったかもしれません。

あらゆることから、ハトは孤立に耐えられず、北アメリカにヨーロッパ人が流入する速度に応じて逃亡したり生活様式を変えたりせざるを得なくなり、この大陸から姿を消すことになるだろうという確信が生まれます。そして、もし世界が1世紀以内にこの状況を終わらせなければ、鳥類学愛好家は自然史博物館のハト以外、野生のハトを見つけることはもうできなくなるだろうと私は賭けます。[ 57 ]

_(14751712302).jpg/440px-Alabama_bird_day_book_(1915)_(14751712302).jpg)

1870年代までには鳥の減少が顕著になり、特に1874年と1878年に大規模な営巣とそれに続く数百万羽の鳥の虐殺の後は顕著になった。この頃までに、大規模な営巣は五大湖周辺の北部でのみ発生していた。最後の大規模な営巣は1878年にミシガン州ペトスキーで発生し(数日前にはペンシルベニア州でも発生)、ほぼ5か月間毎日5万羽の鳥が殺された。生き残った成鳥は新しい場所で2度目の営巣を試みたものの、子育ての機会を得る前にプロのハンターに殺された。1880年代まで散発的な営巣が報告されたが、鳥は警戒心が強くなり、迫害されると巣を放棄することがよくあった。[ 16 ] [ 38 ] [ 57 ]

これらの最後の営巣の頃には、リョコウバトを保護するための法律が既に制定されていましたが、その内容が明確でなく、施行も困難であったため、効果はありませんでした。ペトスキーの大量虐殺を目撃したH・B・ロニーは、リョコウバト保護運動を主導しましたが、抵抗に遭い、事態の深刻さを誇張しているという非難を受けました。起訴されたのは少数で、主に貧しい罠猟師たちでしたが、大規模な猟師は影響を受けませんでした。[ 57 ] 1857年、オハイオ州議会にリョコウバトの保護を求める法案が提出されましたが、上院特別委員会は報告書を提出し、リョコウバトは「驚くほど繁殖力が高い」ため保護の必要はないと述べ、絶滅の恐れを否定しました。[ 142 ] 1870年代には、競技会の前後にリョコウバトがひどい扱いを受けていたため、罠猟に対する抗議運動が勃発しました。自然保護活動家たちは、この虐殺を止めることはできなかった。ミシガン州議会では、営巣地から3キロメートル(1.9マイル)以内のハトを網で捕獲することを違法とする法案が可決された。1897年には、リョコウバトの捕獲を10年間禁止する法案がミシガン州議会に提出された。ペンシルベニア州でも同様の法的措置が可決されたものの、その後無視された。こうした動きは効果がなく、1890年代半ばまでにリョコウバトはほぼ完全に姿を消し、野生では繁殖鳥としては絶滅したとみられる。[ 126 ] [ 138 ]この時点では、まだ市場で大量のリョコウバトが売られていたことから、小規模な群れが存在していたことが分かっている。その後は、小さな群れや個体のリョコウバトが目撃されたのみで、その多くはすぐに射殺された。[ 57 ]

最後の生存者

野生で最後に記録された巣と卵は、1895年にミネアポリス近郊で収集された。ルイジアナ州に最後に生息した野生個体は、1896年にナゲキバトの群れの中から発見され、その後射殺された。最近の目撃情報の多くは、ナゲキバトとの混同か、誤りであると考えられている。[ 57 ]野生のリョコウバトの最後の完全に確認された記録は、1901年3月12日のイリノイ州オークフォード近郊で、雄のリョコウバトが殺され、剥製にされてイリノイ州ディケーターのミリキン大学に収蔵され、現在もそこに保管されている。このことが発覚したのは2014年、作家のジョエル・グリーンバーグが著書『 A Feathered River Across the Sky』の執筆中に、リョコウバトの射殺された日付を発見したときだった。グリーンバーグはまた、1902年4月3日にインディアナ州ローレル近郊で雄が射殺され、剥製にされたが後に破棄されたという記録も指摘している。[ 143 ]

長年、最後に確認された野生のリョコウバトは、 1900年3月24日、オハイオ州パイク郡サージェンツ近郊で、プレス・クレイ・サウスワースという少年がBBガンで雌のリョコウバトを射殺したものだと考えられていました。[ 38 ] [ 144 ]少年はその鳥がリョコウバトだとは気づきませんでしたが、両親が識別し、剥製師に送りました。ガラスの目の代わりにボタンが使われていたことから「ボタンズ」というニックネームが付けられたこの標本は、 1915年に遺族によってオハイオ歴史協会に寄贈されました。オハイオ州、イリノイ州、インディアナ州で確認された後の記録の信頼性は疑問視されています。鳥類学者のアレクサンダー・ウェットモアは、1905年4月にカンザス州インディペンデンス近郊を一組のハトが飛んでいるのを見たと主張している。[ 145 ] [ 146 ] 1907年5月18日、セオドア・ルーズベルト米大統領は、バージニア州パインノットの山小屋での休暇中に、「12羽ほどの群れが2、3回飛んでいるのを見た」と主張し、その群れが「ハト特有の姿勢で」枯れ木に止まったと主張した。この目撃情報は、彼が「よく一緒に森を散策した」地元の紳士によって裏付けられており、彼はその紳士を「並外れて細かい観察者」だと考えた。[ 147 ] [ 148 ] 1910年、アメリカ鳥類学会は巣の発見者に3,000ドルの報奨金を出しました。これは2024年の時点で101,239ドルに相当します。[ 149 ] [ 150 ] [ 151 ]

飼育下のリョコウバトのほとんどは搾取目的で飼育されていたが、一部は動物園や鳥類飼育場で飼育されていた。オーデュボンだけでも1830年に350羽をイギリスに持ち込み、様々な貴族に分配したと主張しており、この種はロンドン動物園でも飼育されていたことが知られている。ありふれた鳥であったため、1890年代に希少種になるまで、あまり関心を集めなかった。20世紀に入る頃には、飼育下の最後のリョコウバトは3つのグループに分かれていた。1つはミルウォーキー、1つはシカゴ、もう1つはシンシナティである。さらに数羽が様々な場所で飼育されていたという主張もあるが、これらの記録は今日では信頼できるものではないと考えられている。ミルウォーキーのグループはデイビッド・ウィテカーによって飼育されていた。彼は1888年にコレクションを開始し、数年後には1つがいの子孫である15羽を所有していた。[ 16 ] [ 152 ]

シカゴのグループはチャールズ・オーティス・ホイットマンによって管理されていた。彼のコレクションは1896年初頭にウィテカーから購入したリョコウバトから始まった。彼はハトの研究に興味があり、リョコウバトを他の種類のハトと一緒に飼育していた。ホイットマンは毎年夏に鉄道貨車でシカゴからマサチューセッツへハトを運んでいた。1897年までにホイットマンはウィテカーのハトを全て購入し、最大19羽に達したところで1898年に7羽をウィテカーに返却した。この頃、これらのハトの一連の写真が撮影され、そのうち24枚が現存している。これらの画像の一部は様々なメディアに複製されており、そのコピーは現在ウィスコンシン歴史協会に保管されている。これらの写真がいつどこで誰が撮影したかは不明であるが、1896年にシカゴで撮影されたものや、1898年にマサチューセッツで撮影されたものとみられ、後者はJ・G・ハバードによって撮影されたものと思われる。 1902年までに、ホイットマンは16羽のリョコウバトを所有していました。彼の鳩は多くの卵を産みましたが、孵化するのはわずかで、多くの雛が死んでしまいました。繁殖を中止した群れに「新鮮な血」を補給するよう求める新聞の問い合わせ記事が掲載されました。1907年までに、リョコウバトの数は2羽のメスにまで減り、その冬に2羽のメスが死亡し、残ったのは不妊のオスの雑種2羽でしたが、その後の運命は不明です。この時点で、ホイットマンがウィテカーに返した鳩のうち生きていたのはわずか4羽(すべてオス)で、それらは1908年11月から1909年2月の間に死亡しました。[ 152 ] [ 153 ]

シンシナティ動物園は米国最古の動物園の一つで、1875年の開設当初からリョコウバトを飼育していた。動物園では縦10フィート×横12フィート(3.0×3.7メートル)の檻に20羽以上を飼っていた。[ 152 ]リョコウバトが動物園で飼育されていたのは希少性のためではなく、来園者が在来種をより間近で観察できるようにするためだったようだ。[ 154 ]野生個体数の減少を認識したホイットマンとシンシナティ動物園は、カワラバトにリョコウバトの卵を育てさせる試みを含め、生き残った鳥の繁殖に一貫して努めた。[ 155 ] 1902年、ホイットマンは雌のリョコウバトを動物園に寄贈した。これが後にマーサとして知られる個体であり、この種の最後の生き残りとなったと思われる。他の資料によると、マーサはシンシナティ動物園で孵化し、25年間そこで暮らし、1877年に動物園が購入した3組のリョコウバトの子孫だという。この個体がマーサと名付けられたのは、彼女の最後のケージの仲間がジョージという名前だったため、ジョージ・ワシントンと彼の妻マーサに敬意を表して名付けられたと考えられているが、動物園の友人の母親にちなんで名付けられたという説もある。[ 152 ] [ 156 ]

1909年、シンシナティ動物園にいたマーサと2羽の雄の仲間は、唯一生き残ったリョコウバトとして知られるようになった。この雄のうち1羽はその年の4月頃に死に、生き残った雄のジョージも1910年7月10日に死んだ。[ 154 ]ジョージの遺体が保存されたかどうかは不明である。マーサはすぐに終末期の鳥として有名になり、彼女のつがいを見つけてくれた人に1,000ドル(2024年の時点で34,996ドルに相当)の懸賞金を出すという申し出があったため[ 149 ]、さらに多くの見物客が彼女を見に来た。孤独な生活を送っていた最後の4年間(ケージの大きさは5.4メートル×6メートル(18フィート×20フィート)だった)、マーサはどんどん動きが遅くなり、動かなくなっていった。見物客はマーサを動かそうとして砂を投げつけ、それに応じてケージはロープで囲まれた。[ 152 ] [ 157 ]マーサは1914年9月1日に老衰で亡くなり、檻の床で死亡しているのが発見された。[ 41 ] [ 158 ]午後1時に死亡したと主張されたが、他の資料では数時間後に死亡したと示唆している。[ 152 ]情報源によっては、マーサが死亡した時の年齢は17歳から29歳の間だが、一般的に受け入れられているのは29歳である。[ 159 ]当時、マーサは死亡の数週間前に脳卒中を起こしていたため、脳卒中で死亡したのではないかと示唆された。 [ 160 ]遺体は氷の塊に凍らされてワシントンのスミソニアン協会に送られ、そこで皮が剥がれ、解剖され、写真撮影され、標本が作られた。[ 41 ] [ 134 ]マーサは死んだ時に換羽中だったため、剥製にするのが困難で、以前は抜け落ちた羽毛が皮に縫い付けられていました。マーサは長年展示されていましたが、博物館の保管庫に保管された後、2015年にスミソニアン国立自然史博物館に再展示されました。 [ 152 ]シンシナティ動物園の敷地内にある「リョコウバト記念小屋」の前には、マーサの記念像が立っています。ここはかつてマーサが住んでいた鳥舎で、現在は国定歴史建造物となっています。ちなみに、絶滅したカロライナインコの最後の標本である「インコ」は1918年にマーサの檻の中で死亡しました。その剥製は「記念小屋」に展示されています。[ 38 ] [ 161 ]

絶滅の原因

リョコウバトが絶滅した主な理由は、大規模な狩猟、生息地の急速な喪失、そしてこれらの要因に対して非常に脆弱になった鳥の極めて社会的な生活様式であった。森林破壊は、農業や町の拡大のために土地を解放する必要性によって推進されたが、木材や燃料の需要によっても推進された。1850年から1910年の間に、約728,000 km 2 (1億8000万エーカー) が農地として伐採された。北米東部には現在でも広大な森林地帯があり、さまざまな野生生物を支えているが、個体群を維持するために必要な大量のリョコウバトを支えるには十分ではなかった。対照的に、カカポ( Strigops habroptilus ) やタカヘ( Porphyrio hochstetteri ) などのほぼ絶滅した鳥の非常に小さな個体群は、これらの種を現在まで現存させるのに十分であった。激しい狩猟と森林伐採の複合的な影響は、リョコウバトに対する「電撃戦」と呼ばれ、歴史上最大かつ最も無分別な人為的絶滅の一つとされています。 [ 32 ] [ 58 ] [ 126 ]群れの規模が縮小するにつれて、リョコウバトの個体数は種の繁殖に必要な閾値を下回り、[ 162 ]アリー効果の一例です。[ 163 ]

2014年の遺伝子研究では、人間の到来以前に個体数の自然な変動が見つかっており、この種は個体数が最低になった後も定期的に回復していたと結論付け、これらの最低の時期のひとつが1800年代の人間による狩猟の激化と一致していた可能性があり、この組み合わせが種の急速な絶滅につながったのではないかと示唆している。同様のシナリオは、同時期にロッキー山脈イナゴ( Melanoplus spretus ) が急速に絶滅したことも説明できるかもしれない。 [ 58 ]また、個体数が減った後は、少数または単独行動の鳥が適切な餌場を見つけるのが難しくなることも示唆されている。[ 16 ]繁殖期に狩猟で殺されたり追い払われた鳥に加えて、多くの雛も自活できるようになる前に孤児になった。集団溺死、ニューカッスル病、元の生息域外への移動など、あまり説得力のない他の要因が時々示唆されている。[ 2 ] [ 32 ]

リョコウバトの絶滅は、自然保護運動への関心を高め、多くの種の絶滅を防ぐための新たな法律や慣行の制定につながりました。[ 38 ]リョコウバトの急激な減少は、その後の絶滅危惧動物の絶滅リスク評価方法に影響を与えました。国際自然保護連合(IUCN)は、個体数が多いにもかかわらず、ある種が絶滅の「リスクがある」と宣言された事例として、リョコウバトを挙げています。[ 141 ]

博物学者アルド・レオポルドは、絶滅した鳥類に敬意を表して、ウィスコンシン州ワイアルシング州立公園でウィスコンシン鳥類学会主催の記念碑除幕式を行った。この公園はこの種の社会的なねぐらの一つであった。[ 164 ] 1947年5月11日の講演でレオポルドは次のように述べた。

若い頃、鳩のことを覚えている人間は今も生きている。若い頃、生きた風に揺られた木々も今も生きている。しかし、10年後には、最も古い樫の木だけがそれを覚えているだろう。そして、ついには丘だけがそれを知ることになるだろう。[ 165 ]

種の復活の可能性

現在、少なくとも1,532羽のリョコウバトの皮(および16体の骨格)が世界中の多くの施設に分散して存在しています。[ 36 ] [ 37 ]利用可能な技術が許せば、そのような標本の遺伝物質を使用して、リョコウバトを復活させるべきだという提案があります(「絶滅回復」と呼ばれる概念)。 2003年、ピレネーアイベックス(イベリアアイベックスの亜種であるCapra pyrenaica pyrenaica)がクローンによって蘇生した最初の絶滅動物でした。クローンは肺の欠陥で死ぬまでわずか7分間しか生きられませんでした。[ 166 ] [ 167 ]リョコウバトのクローン作成の障害は、博物館の標本のDNAが熱と酸素への曝露により汚染され、断片化しているという事実です。アメリカの遺伝学者ジョージ・M・チャーチは、異なる標本からDNA断片をつなぎ合わせることでリョコウバトのゲノムを再構築できると提唱している。次のステップは、これらの遺伝子をカワラバト(またはオオバト)の幹細胞に組み込み、卵子と精子細胞に変換してカワラバトの卵子に移植することだ。その結果、リョコウバトの精子と卵子を持つカワラバトが誕生する。これらの子孫はリョコウバトの特徴を持ち、絶滅種の独自の特徴を反映するようにさらに交配されるだろう。[ 166 ] [ 168 ] [ 169 ]アメリカの非営利団体Revive & Restoreが現在このアイデアを推進している。[ 170 ]

絶滅種の再生という考え方自体には批判もある。必要な巨額の資金は、現在絶滅の危機に瀕している種や生息地の保全に充てられる可能性があり、保全活動の緊急性も低くなる可能性があるからだ。リョコウバトの場合、非常に社会的な性質を持つため、再生が成功するために必要な数のリョコウバトを再生できる可能性は低く、再導入に適した生息地が十分に残されているかどうかも不明である。さらに、クローンリョコウバトを育てる親鳩は、クローンリョコウバトとは異なる種に属し、子育て方法も異なる。[ 166 ] [ 168 ]

参考文献

注記

参考文献

- ^ 「†Ectopistes Swainson 1827(リョコウバト)」PBDB。

- ^ a b c BirdLife International (2019). 「Ectopistes migratorius」 . IUCNレッドリスト絶滅危惧種. 2019 e.T22690733A152593137. doi : 10.2305/IUCN.UK.2019-3.RLTS.T22690733A152593137.en . 2021年11月19日閲覧。

- ^ “ Ectopistes migratorius . NatureServe Explorer 2.0” . explorer.natureserve.org . 2022年3月31日閲覧。

- ^ヘニンガー, WF (1902). 「オハイオ州中部南部の鳥類の予備リスト」.ウィルソン紀要. 14 (3): 77– 93. ISSN 0043-5643 . JSTOR 4153807 .

- ^ケイツビー, M. (1729). 『カロライナ、フロリダ、バハマ諸島の自然史』第1巻. ロンドン: W. イニーズ、R. マンビー. p. 23.

- ^ Aldrich, JW (1993). 「分類と分布」. Baskett, TS; Sayre, MW; Tomlinson, RE; Mirarchi, RE (編). 『ナゲキバトの生態と管理』 . Harrisburg, PA: Stackpole Books . p. 48. ISBN 978-0-8117-1940-7。

- ^ a bヘミング, F. (1952). 「リョコウバト(Ectopistes属のタイプ種、Swainson, 1827)の学名として、 Columba migratoria Linnaeus, 1766を最古の学名とするための全権行使案」Bulletin of Zoological Nomenclature 9 : 80– 84. doi : 10.5962/bhl.part.10238 .

- ^ a b Oberholser, HC (1918). 「リョコウバトの学名」 . Science . 48 ( 1244): 445. Bibcode : 1918Sci....48..445O . doi : 10.1126/science.48.1244.445 . PMID 17752099. S2CID 28529631 .

- ^スウェインソン, W. (1827). 「スウェインソン氏による鳥類学におけるいくつかの新しいグループについて」 . 『動物学ジャーナル』 . 3 : 362.

- ^バングス、O. (1906). 「リョコウバトとナゲキバトの名称」ワシントン生物学会報. 19 : 43–44 .

- ^ Schenk, ET; McMasters, JH (1956). Procedure in Taxonomy (Third ed.). Stanford, California: Stanford University Press . p. 89. ISBN 978-0-8047-3867-5。

{{cite book}}:ISBN / 日付の非互換性(ヘルプ) - ^ Ray, Clayton E.; Bohaska, David J. (2001). 「ノースカロライナ州リークリーク鉱山産の中新世および鮮新世の鳥類」『ノースカロライナ州リークリーク鉱山の地質学および古生物学 III』スミソニアン古生物学貢献誌90 ( 90): 299– 300. doi : 10.5479/si.00810266.90.1 . hdl : 10088/2006 .

- ^ a bブロックスタイン 2002、p. 4

- ^ Miller, WJ (1969年1月16日). 「ナゲキバトの生物学と自然史」 .アイオワ州でハトを狩猟すべきか? . アイオワ州エイムズ:エイムズ・オーデュボン協会. 2012年9月20日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2013年4月23日閲覧。

- ^ Brewer, TM (1840). Wilson's American Ornithology: with Notes by Jardine; to which is added a Synopsis of American Birds, Including those Described by Bonaparte, Audubon, Nuttall, and Richardson . Boston: Otis, Broaders, and Company. p. 717 .

- ^ a b c d e f g hヒューム, JP ; ウォルターズ, M. (2012).絶滅した鳥類. ロンドン: T & AD Poyser. pp. 144– 146. ISBN 978-1-4081-5725-1。

- ^シャピロ、B.シブソープ、D.ランボー、A.オースティン、J.ウラッグ、GM。ビニンダ・エモンズ、ORP。リー、PLM。クーパー、A. (2002)。 「ドードーの飛行」。科学。295 (5560): 1683.土井: 10.1126/science.295.5560.1683。PMID 11872833。

- ^ a b c Fulton, TL; Wagner, SM; Fisher, C.; Shapiro, B. (2012). 「絶滅したリョコウバト(Ectopistes migratorius)の核DNAは、新世界ハトの単一起源を確認した」Annals of Anatomy . 194 (1): 52– 7. Bibcode : 2012AnAAA.194...52F . doi : 10.1016/j.aanat.2011.02.017 . PMID 21482085 .

- ^ a b c Johnson, KP; Clayton, DH; Dumbacher, JP; Fleischer, RC (2010). 「リョコウバトの飛翔:絶滅種の系統発生と生物地理学的歴史」. Molecular Phylogenetics and Evolution . 57 (1): 455–8 . Bibcode : 2010MolPE..57..455J . doi : 10.1016/j.ympev.2010.05.010 . PMID 20478386 .

- ^ Fulton, TL; Wagner, SM; Shapiro, B. (2012). 「事例研究:絶滅したリョコウバトの足指の肉球からの古代核DNAの回収」.古代DNA . 分子生物学の方法. 第840巻. pp. 29– 35. doi : 10.1007/978-1-61779-516-9_4 . ISBN 978-1-61779-515-2. PMID 22237518 .

- ^ Hung, CM; Lin, RC; Chu, JH; Yeh, CF; Yao, CJ; Li, SH (2013). 「次世代シーケンシングによる絶滅リョコウバト(Ectopistes migratorius )のミトコンドリアゲノムのDe Novoアセンブリ」 . PLOS One . 8 (2) e56301. Bibcode : 2013PLoSO...856301H . doi : 10.1371/ journal.pone.0056301 . PMC 3577829. PMID 23437111 .

- ^ Deane, R. (1908). 「監禁されたリョコウバト(Ectopistes migratorius)について」 . The Auk . 25 (2): 181– 183. doi : 10.2307/4070695 . JSTOR 4070695 .

- ^アトキンソン, GE (1907). マーション, W. B. (編). 『旅鳩』ニューヨーク: アウティング出版社 p. 188.

- ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x yフラー, E. (2014). 『旅鳩』 プリンストン大学出版局,プリンストン大学出版局. ISBN 978-0-691-16295-9。30~47ページ。

- ^ Harper, D. (2012). 「Passenger (n.)」 .オンライン語源辞典. 2013年4月23日閲覧。

- ^ショルガー, AW (1955).リョコウバト:その自然史と絶滅. マディソン, WI:ウィスコンシン大学出版局. ISBN 978-1-930665-96-5。

{{cite book}}:ISBN / 日付の非互換性(ヘルプ)251ページ。 - ^ショルガー 1955、252–253ページ

- ^ Tatum, J.; Rementer, J.; 文化保存委員会 (2010). 「レナペ族が知っていた絶滅鳥類」 .デラウェア族の文化と歴史.デラウェア・インディアン部族. 2012年10月6日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2024年10月8日閲覧。

- ^ 「Omiimii」 .オジブウェ語辞典.ミネソタ大学アメリカインディアン研究科. 2012年3月2日閲覧。

- ^ Costa, DJ (2005). Wolfart, HC (ed.). "The St. Jérôme Dictionary of Miami-Illinois" (PDF) . Papers of the 36th Algonquian Conference . Winnipeg: University of Manitoba . pp. 107– 133. 2016年6月11日時点のオリジナル(PDF)からアーカイブ。 2013年4月23日閲覧。

- ^ショルガー 1955、255ページ

- ^ a b c d e f g h iフラー 2014、72–88ページ

- ^フラー 2014、150~161ページ

- ^ a b c dブロックスタイン 2002、p. 2

- ^ a b c d e fギブス, D.; バーンズ, E.; コックス, J. (2001). 『鳩とハト:世界の鳩とハトガイド』 サセックス:ピカ・プレス. pp. 318– 319. ISBN 978-1-873403-60-0。

- ^ a b c dグリーンウェイ、JC (1967). 『世界の絶滅鳥類と消滅鳥類』ニューヨーク:アメリカ国際野生生物保護委員会13. pp. 304– 311. ISBN 978-0-486-21869-4。

- ^ a b Hume, JP; van Grouw, H. (2014). 「絶滅および絶滅危惧種の鳥類における色彩異常」英国鳥類学者クラブ紀要. 134 : 168–193 .

- ^ a b c d e国立自然史博物館脊椎動物学部(2001年3月)。「リョコウバト」。スミソニアン百科事典。スミソニアン協会。 2024年10月8日閲覧。

- ^ a bフラー 2014、pp. 162–168

- ^ Shufeldt, RW (1914). 「リョコウバト(Ectopistes migratorius)の骨学」 . The Auk . 31 (3): 358– 362. doi : 10.2307/4071953 . JSTOR 4071953 .

- ^ a b c Shufeldt, RW (1915). 「シンシナティ動物園に最近生息していたリョコウバト(Ectopistes migratorius )に関する解剖学的およびその他の記録」The Auk . 32 (1): 29– 41. doi : 10.2307/4071611 . JSTOR 4071611 .

- ^ a b c dブロックスタイン 2002、p. 8

- ^ a b c d eフラー, E. (2001). 『絶滅した鳥類(改訂版)』イサカ, ニューヨーク: コムストック出版. pp. 96– 97. ISBN 978-0-8014-3954-4。

- ^ a b c Craig, W. (1911). 「ハトの感情表現. III. リョコウバト(Ectopistes migratorius Linn.)」 . The Auk . 4. 28 (4): 408– 427. doi : 10.2307/4071160 . JSTOR 4071160 .

- ^ a b c dブロックスタイン 2002、p. 3

- ^ a b cブロックスタイン 2002、p. 5

- ^ a b c d e Blockstein 2002、p. 6

- ^ Howard, H. (1937). 「カリフォルニアにおけるリョコウバトの更新世記録」 . Condor . 39 (1): 12– 14. doi : 10.2307/1363481 . JSTOR 1363481 .

- ^ Chandler, RM (1982). 「カリフォルニアで発見された2番目の更新世リョコウバト」(PDF) . Condor . 84 (2): 242. doi : 10.2307/1367681 . JSTOR 1367681 .

- ^ a b c Audubon, JJ (1835). 『鳥類伝記、あるいはアメリカ合衆国の鳥類の習性に関する記述』第1巻. エディンバラ: A. Black. pp. 319– 327.

- ^ a b c d e f Blockstein, DE (2002). 「リョコウバトEctopistes migratorius」 . Poole, A.; Gill, F. (編).北米の鳥類. フィラデルフィア: 北米の鳥類協会,コーネル鳥類学研究所. p. 611 . 2024年10月8日閲覧。

- ^ a b c d e fブロックスタイン 2002、p. 10

- ^ a bショルガー 1955、p. 205

- ^ a b c d e fエルズワース, JW; マコーム, BC (2003). 「リョコウバトの群れが北米東部の開拓前森林の構造と構成に及ぼす潜在的影響」.保全生物学. 17 (6): 1548– 1558. Bibcode : 2003ConBi..17.1548E . doi : 10.1111/j.1523-1739.2003.00230.x . S2CID 55427679 .

- ^ 「一般ノート:ソローの旅鳩に関するノート」 The Auk . 28 (1): 111. 1911. doi : 10.2307/4071503 . JSTOR 4071503 .

- ^サリバン, J.; サットン, B.; クロノン, W. (2004年4月). 「リョコウバト:かつて数十億羽いた」.エルストンでのカエル狩り、そしてフィールド&ストリートのその他の物語. シカゴ大学出版局. pp. 210– 213. ISBN 978-0-226-77993-5. 2012年2月29日閲覧。

- ^ a b c d e f g h i jフラー 2014、pp. 50–69

- ^ a b c d e Hung, CM; Shaner, PJL; et al. (2014). 「リョコウバトの急速な絶滅は個体数の急激な変動による説明が可能」 . Proceedings of the National Academy of Sciences . 111 (29): 10636– 10641. Bibcode : 2014PNAS..11110636H . doi : 10.1073/pnas.1401526111 . PMC 4115547. PMID 24979776 .

- ^ Williams, SCP (2014). 「リョコウバトの絶滅は人間だけが原因ではない」 . Science & AAAS .アメリカ科学振興協会. 2014年6月17日閲覧。

- ^マン、チャールズ・C. (2011). 「人工の荒野」. 1491年:コロンブス以前のアメリカ大陸の新発見(第2版). ニューヨーク:ヴィンテージ. pp. 365– 367. ISBN 978-1-4000-4006-3。

- ^ a b c d Murray, GGR; Soares, AER; et al. (2017). 「自然選択がリョコウバトのゲノム多様性の興隆と衰退を形作った」 . Science . 358 ( 6365): 951– 954. Bibcode : 2017Sci...358..951M . doi : 10.1126/science.aao0960 . hdl : 11250/2480523 . PMID 29146814. S2CID 4779202 .

- ^ a bペニシ、エリザベス(2017年11月16日)「40億羽のリョコウバトが消滅。その大量個体群が彼らを絶滅させた可能性」。Science & AAAS。アメリカ科学振興協会。 2018年3月4日閲覧。

- ^ SciShow (2018年7月2日) 「Why Billions of Passenger Pigeons Died in Under a Century」、2021年12月11日時点のオリジナルよりアーカイブ、2019年2月15日閲覧。

- ^アッヘンバッハ、ジョエル(2017年11月16日)「数十億か破滅か:リョコウバトの絶滅に関する新たな遺伝学的手がかり」ワシントン・ポスト。

- ^ Atkinson, QD; Gray, RD; Drummond, AJ (2008). 「mtDNAの変異はヒトの人口規模を予測し、人類の先史時代における南アジアの主要な章を明らかにする」 . Molecular Biology and Evolution . 25 (2): 468– 474. doi : 10.1093/molbev/msm277 . PMID 18093996 .

- ^ビラベン、JN (1979)。 「Essai sur l'évolution du nombre des hommes」[人類の数の進化に関するエッセイ]。人口。フランス語版。34 (1): 13–25 .土井: 10.2307/1531855。JSTOR 1531855。

- ^ Sackton, Timothy B.; Hartl, Daniel L.; Corbett-Detig, Russell B. (2015年4月10日). 「自然選択は幅広い種にわたって中立的多様性を制約する」 . PLOS Biology . 13 (4) e1002112. doi : 10.1371/journal.pbio.1002112 . PMC 4393120. PMID 25859758 .

- ^ Przeworski, Molly; Andolfatto, Peter; Venkat, Aarti; Ségurel, Laure; Meyer, Wynn K.; Matute, Daniel R.; Bullaughey, Kevin; Leffler, Ellen M. (2012年9月11日). 「古くからの謎を再考する:種内の遺伝的多様性レベルを決定するものは何なのか?」 PLOS Biology . 10 (9) e1001388. doi : 10.1371/journal.pbio.1001388 . PMC 3439417 . PMID 22984349 .

- ^ a b c d e fブロックスタイン 2002、p. 15

- ^ a b Novak, BJ; Estes, JA; Shaw, HE; Novak, EV; Shapiro, B. (2018). 「絶滅したリョコウバトEctopistes migratoriusの食性生態に関する実験的研究」 . Frontiers in Ecology and Evolution . 6 20. Bibcode : 2018FrEEv...6...20N . doi : 10.3389/fevo.2018.00020 .

- ^ McCauley, DJ; Hardesty-Moore, M.; et al. (2016). 「巨大な事業:機能生態学の知見を活用し、絶滅回避の優先順位を設定する」(PDF) .機能生態学. 31 (5): 1008– 1009. doi : 10.1111/1365-2435.12728 . S2CID 19791653 .

- ^ハッチンソン, トッド F.; ヤウシー, ダニエル A.; ロング, ロバート P.; レベック, ジョアン; サザーランド, エレイン・ケネディ (2012年12月). 「混合オーク林における計画的火災の繰り返しによる林分構造と樹木再生への長期的(13年間)影響」.森林生態学と管理. 286 : 87–100 . Bibcode : 2012ForEM.286...87H . doi : 10.1016/j.foreco.2012.08.036 . ISSN 0378-1127 .

- ^ Buchanan, ML; Hart, JL (2012). 「米国東部におけるQuercus albaの老齢林における樹冠撹乱史:長期的傾向と広域パターンの検討」. Forest Ecology and Management . 267 (267): 28– 39. Bibcode : 2012ForEM.267...28B . doi : 10.1016/j.foreco.2011.11.034 .

- ^ Ostfeld, Richard S .; Jones, Clive G.; Wolff, Jerry O. (1996). 「マウスとマストについて」 . BioScience . 46 (5): 323. doi : 10.2307/1312946 . JSTOR 1312946. S2CID 89496723 .

- ^ Blockstein, DE (1998). 「ライム病とリョコウバト?」. Science . 279 (5358): 1831c–1831. Bibcode : 1998Sci ...279.1831B . doi : 10.1126/science.279.5358.1831c . PMID 9537894. S2CID 45065236 .

- ^ Ceballos, G.; Ehrlich, AH; Ehrlich, PR (2015). 『自然の消滅:人類による鳥類と哺乳類の絶滅』 メリーランド州ボルチモア:ジョンズ・ホプキンス大学出版局. pp. 33– 35. ISBN 978-1-4214-1718-9– Open Edition経由。

- ^ a b cブロックスタイン 2002、p. 7

- ^ Blockstein, DE (2020). Poole, AF; Gill, FB (編). 「リョコウバト(Ectopistes migratorius):食性と採餌」 . All About Birds . 1.0. ニューヨーク州イサカ:コーネル鳥類学研究所. doi : 10.2173/bow.paspig.01 . 2024年10月11日閲覧。

- ^ Neumann, TW (1985). 「人間と野生動物の競争とリョコウバト:システムの不安定化による個体数増加」.人間生態学. 13 (4): 389– 410. Bibcode : 1985HumEc..13..389N . doi : 10.1007/BF01531152 . S2CID 153426755 .

- ^ a b c dブロックスタイン 2002、p. 11

- ^ a bブロックスタイン 2002、p. 12

- ^ a b c dブロックスタイン 2002、p. 13

- ^ a b cブロックスタイン 2002、p. 14

- ^ダーウィン、チャールズ、ウォレス、アルフレッド・ラッセル(1858年)「種の変種形成の傾向と自然淘汰による変種と種の永続化について」リンネ協会動物学誌、3(9):46-62、doi:10.1111/j.1096-3642.1858.tb02500.x 、 2007年1月14日閲覧。

- ^ Clayton, DH; Price, RD (1999). 「ハト目(鳥類)における新世界ハト科(コクビオラ目:ハト科)の分類と5新種の記載」(PDF) . Annals of the Entomological Society of America . 92 (5): 675– 685. doi : 10.1093/aesa/92.5.675 . 2012年4月25日時点のオリジナルよりアーカイブ(PDF) . 2024年10月8日閲覧。

- ^ a b Price, RD; Clayton, DH; Adams, RJ (2000). 「Pigeon Lice Down Under: Taxonomy of Australian Campanulotes ( Phthiraptera: Philopteridae), with a description of C. durdeni n.sp」(PDF) . Journal of Parasitology . 86 (5): 948– 950. doi : 10.2307/3284803 . JSTOR 3284803. PMID 11128516. 2010年6月10日時点のオリジナルよりアーカイブ(PDF) . 2024年10月8日閲覧.

- ^グリーンバーグ 2014、31 ~35ページ

- ^グッドイヤー、アルバート・C.(2005年)「米国東部におけるプレ・クローヴィス遺跡の証拠」『古アメリカの起源:クローヴィス以後』103~ 112ページ

- ^ Novak, Ben J. (2016)、「リョコウバトの生態学的影響の解明:古遺伝学、古生態学、形態学、生理学の統合」(PDF)、カリフォルニア大学サンタクルーズ校、pp. 10– 11

- ^エイブラムス、マーク・D.;ノワッキ、グレゴリー・J.(2008)「アメリカ東部におけるマストと果樹の積極的および受動的な促進者としてのネイティブアメリカン」、ホロセン、18(7):1123– 1137、Bibcode:2008Holoc..18.1123A、doi:10.1177/0959683608095581、S2CID 128836416

- ^デルコート、ポール・A.、デルコート、ヘイゼル・R.(2004)、先史時代のネイティブアメリカンと生態学的変化:更新世以降の北アメリカ東部の人間の生態系、ケンブリッジ生態学研究(第1版)、ケンブリッジ:ケンブリッジ大学出版局、ISBN 978-0-521-66270-3

- ^リトル、サイラス (1974). 「7. 森林への影響:米国北東部 – I. 入植前火災の頻度と種類」 . コズロウスキー, TT; アルグレン, CE (編). 『火災と生態系』 . ニューヨーク: アカデミック・プレス. p. 226. ISBN 978-0-12-424255-5。

- ^ Thompson, DQ & Smith, RH (1971)、「北東部の原生林 ― 偉大な神話か?」(PDF)、議事録、第10回トール・ティンバーズ火災生態学会議:生態学的理解の探求。フレデリクトン、ニューブランズウィック州、カナダ、タラハシー:トール・ティンバーズ・リサーチ、pp. 261– 265

- ^グリーンバーグ2014、34ページ

- ^ Llamas, B.; Fehren-Schmitz, L.; et al. (2016)、「古代ミトコンドリアDNAはアメリカ大陸の人口増加の高解像度の時間スケールを提供する」、Science Advances、2 (4): 1– 10、Bibcode : 2016SciA....2E1385L、doi : 10.1126/sciadv.1501385、PMC 4820370、PMID 27051878

- ^ a bショルガー 1955、135ページ

- ^ a bショルガー 1955、136ページ

- ^ Edey, M. (1961年12月22日). 「かつて数十億人はいたが、今は一人もいない」 . Life . 第51巻第25号. pp. 169– 176. ISSN 0024-3019 . 2015年6月16日閲覧。

- ^ショルガー 1955、12ページ

- ^ショルガー 1955、132~133ページ

- ^ショルガー 1955、132ページ

- ^ a bフラー 2014、pp. 124–147

- ^ Shufeldt, RW (1921). 「絶滅したリョコウバトの図版と出版物」 . Scientific Monthly . 12 (5) (第5版): 458– 481. Bibcode : 1921SciMo..12..458S .

- ^ミルナー、R. (2012).チャールズ・R・ナイト:時を見通した芸術家. ニューヨーク:エイブラムス・ブックス. p. 138. ISBN 978-0-8109-8479-0。

- ^ヘラルド、J. 「『マーサ(最後の旅鳩)』の歌詞」「 . Johnherald.com . 2013年4月28日閲覧。

- ^ Gebhart, Parrish (2010年10月17日). 「Martha: Last of the Passenger Pigeons」(動画) . YouTube . 2021年12月11日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2013年12月12日閲覧。

- ^ハーヴェイ、C.、ニューバーン、E.(2014年8月29日)「最後の旅鳩マーサの13の思い出」オーデュボン誌。2016年3月3日閲覧。

- ^ McLendon, R. (2011年9月1日). 「最後のリョコウバト、マーサへの頌歌」 .マザーネイチャーネットワーク. 2016年3月3日閲覧.

北米東部で最も象徴的な動物の一つであるリョコウバトは、1914年9月1日に永遠に姿を消しました。それから97年経った今、リョコウバトは別のものの象徴となっています。それは、人為的な絶滅です。

- ^ Kyne, PM; Adams, VM (2016). 「絶滅したフラッグシップ:絶滅種と絶滅危惧種の関連」 . Oryx . 51 (3): 471– 476. doi : 10.1017/S0030605316000041 .

- ^ a bショルガー 1955、129ページ

- ^ショルガー 1955、133–134ページ

- ^ショルガー 1955、137ページ

- ^ショルガー 1955、139ページ

- ^ a bショルガー 1955、168ページ

- ^ショルガー 1955、134ページ

- ^ロードニエール、ルネ・ド・グーレーヌ・ド (1853)。西インド諸島のフロリダ地域の注目すべき歴史: フランスのカピテーヌとピロテの確実な既成トロワ航海の内容。パリ:シェ・P・ジャネ。 p. 136.

- ^マクナマラ、チャールズ。ミラー、GA(編)「博物学者としてのシャンプレーン」『カナダ野外博物学者』第40巻第6号。オタワ:グラフィック・パブリッシャーズ。127ページ。

- ^マッカーシー、ケビン・M. (1994). 『Twenty Florida Pirates』 サラソタ、フロリダ州: パイナップル・プレス. p. 16. ISBN 978-1-56164-050-8

そのリーダーであるルネ・ド・ロードニエールは、1564 年 6 月以来 1 年以上もの間、交代なしに 200 人の兵士をそこに駐留させていた

。 - ^ショルガー 1955、130ページ

- ^ a bショルガー 1955、131ページ

- ^ a bショルガー 1955、144ページ

- ^ a bショルガー 1955、186ページ

- ^ショルガー 1955、193ページ

- ^ショルガー 1955、192ページ

- ^ショルガー 1955、198ページ

- ^ a b c d e Hume, JP (2015). 「スポーツ目的のリョコウバトEctopistes migratoriusの大規模生体捕獲:見落とされてきた図解記録」英国鳥類学者クラブ紀要. 2. 135 : 174–184 .

- ^ショルガー 1955、169ページ

- ^ショルガー 1955、172ページ

- ^ショルガー 1955、170ページ

- ^ショルガー 1955、177–179ページ

- ^パクソン, HD (1917). 「バックス郡における最後の野生鳩」 .バックス郡歴史協会で発表された論文集. 4 : 367–382 .

- ^ショルガー 1955、173ページ

- ^ショルガー 1955、141ページ

- ^ a b Yeoman, B. (2014). 「リョコウバトが絶滅した理由」 . Audubon Magazine . 2015年1月21日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2024年10月8日閲覧。

- ^ショルガー 1955、142ページ

- ^ショルガー 1955、167ページ

- ^ショルガー 1955、145ページ

- ^ a b Ehrlich, PR ; Dobkin, DS; Wheye, D. (1988). 「旅鳩」スタンフォード大学. 2012年3月3日閲覧。

- ^ショルガー 1955、146ページ

- ^ Whaples, R. (2015). 「空を横切る羽根の川:リョコウバトの絶滅への飛翔」. The Independent Review . 19 (3): 443–6 .

- ^ a b Jackson, JA; Jackson, B. (2007). 「絶滅:リョコウバト、最後の希望、そして手放す」.ウィルソン鳥類学ジャーナル. 119 (4): 767– 772. doi : 10.1676/1559-4491(2007)119[767:etpplh]2.0.co; 2 . JSTOR 20456089. S2CID 85830808 .

- ^ Hornaday, WT (1913). 「消えゆく野生生物:その駆除と保護」ニューヨーク:チャールズ・スクリブナー・サンズ社. 2012年2月29日閲覧。プロジェクト・グーテンベルクにて。

- ^グリーンバーグ、ジョエル (2014). 『空を横切る羽根の川:リョコウバトの絶滅への飛翔』 ニューヨーク:ブルームズベリーUSA . ISBN 978-1-62040-534-5。

- ^ Reeve, S. (2001年3月). 「歴史に残る出来事」.地理学. 73 (3): 60–64 . ISSN 0016-741X .

- ^ウェットモア、A.(1936年10月)「草原、森林、ツンドラの狩猟鳥」ナショナルジオグラフィック、495ページ。

- ^ McKinley, D. (1960). 「ミズーリ州におけるリョコウバトの歴史」 . Auk . 77 (4): 399– 420. doi : 10.2307/4082414 . JSTOR 4082414 .

- ^ 「セオドア・ルーズベルト署名入りアーカイブ・リョコウバト|ラーブ・コレクション」ラーブ・コレクション. 2023年3月12日閲覧。

- ^ 「セオドア・ルーズベルトからC・ハート・メリアムへの手紙」theodorerooseveltcenter.org . 2023年3月12日閲覧。

- ^ a b 1634–1699: McCusker, JJ (1997). How Much Is That in Real Money? A Historical Price Index for Use as a Deflator of Money Values in the Economy of the United States: Addenda et Corrigenda (PDF) . American Antiquarian Society .1700–1799年:McCusker, JJ (1992).実質貨幣価値はいくらか?米国経済における貨幣価値のデフレーターとして用いる歴史的物価指数(PDF) .アメリカ古物協会.1800年~現在:ミネアポリス連邦準備銀行。「消費者物価指数(推定)1800年~」 。 2024年2月29日閲覧。

- ^ Stukel, ED (2005年1月~2月). 「リョコウバト」 .サウスダコタ州ゲームフィッシュ&パークス. 2016年8月7日閲覧。

- ^ 「野生のハトに懸賞金。鳥類学者、巣の発見に3,000ドルを提示」(PDF)『ニューヨーク・タイムズ』、マサチューセッツ州ボストン、1910年4月4日。 2012年2月29日閲覧。

- ^ a b c d e f gフラー 2014、92–121ページ

- ^ロスチャイルド, W. (1907). 『絶滅した鳥類』 ロンドン:ハッチンソン社pp. 167– 170.

- ^ a bショルガー 1955、28ページ

- ^ D'Elia, J. (2010). 「鳥類保全育種の進化と現在の絶滅危機への対処のための洞察」 . Journal of Fish and Wildlife Management . 1 (2): 189– 210. Bibcode : 2010JWFM....1..189D . doi : 10.3996/062010-JFWM-017 .

- ^ショルガー 1955、27ページ

- ^ Shell, HR (2004年5月). 「絶滅の顔」.自然史. 113 (4): 72. ISSN 0028-0712 .

- ^ショルガー 1955、29ページ

- ^ショルガー 1955、30ページ

- ^ “最後のリョコウバトが死亡” .エルパソモーニングタイムズ。テキサス州エルパソ。 1914 年 9 月 14 日。p. 6.

- ^ 「マーサ – リョコウバトの記念小屋」ロードサイド・アメリカシンシナティ、オハイオ州2012年2月29日閲覧。

- ^ Halliday, T. (1980). 「リョコウバトEctopistes migratoriusの絶滅と現代保全への関連性」.生物保全. 17 (2): 157– 162. Bibcode : 1980BCons..17..157H . doi : 10.1016/0006-3207(80)90046-4 .

- ^ 「リョコウバト/アリー効果」kevintshoemaker.github.io . 2020年9月25日閲覧。

- ^ 「リョコウバトの記念碑」ウィスコンシン歴史協会、2003年12月。 2024年10月8日閲覧。

- ^レオポルド、アルド (1989) [1949]. 『砂漠郡年鑑:そしてあちこちのスケッチ』ニューヨーク:オックスフォード大学出版局109頁ISBN 0-19-505928-X。

- ^ a b c Lewis, T. (2013). 「絶滅した動物を生き返らせる方法」 NBCニュース. 2013年8月25日閲覧。

- ^ "「『リョコウバトを呼び戻す』会議がボストンのハーバード大学医学部で開催」ロング・ナウ財団。2013年2月7日。 2015年4月10日閲覧。

- ^ a b Zimmer, C. (2013). 「Bringing them back to life」 .ナショナルジオグラフィック. 2016年12月12日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2015年10月29日閲覧。

- ^ Landers, J. (2013). 「科学者たちは、長らく絶滅したリョコウバトの復活を目指している」ワシントン・ポスト. 2014年11月6日閲覧。

- ^ 「リョコウバトの偉大な復活」2023年8月10日閲覧。