植物学

| シリーズの一部 |

| 生物学 |

|---|

|

植物学(しょくぶつがく、英: Botany)は、植物、特に植物の解剖学、分類学、生態学を研究する自然科学および生物学の一分野である。[ 1 ]植物学者または植物科学者は、この分野を専門とする科学者である。「植物」および「植物学」は、より狭義には陸上植物とその研究(植物学とも呼ばれる)のみを含むように定義されることもある。植物学者または植物学者(厳密な意味で)は、約391,000種の維管束植物(そのうち約369,000種は顕花植物)[ 2 ]と約20,000種のコケ類を含む約410,000種の陸上植物を研究している。[ 3 ]

植物学は、食用、有毒、薬用の植物を特定し、後に栽培する先史時代の本草学に端を発し、人類の研究における最初の取り組みの1つとなっています。 [ 4 ]中世の薬草園は、修道院に併設されることが多かったのですが、薬効がある可能性のある植物が植えられていました。これらは、1540年代以降に設立された大学付属の最初の植物園の先駆けとなりました。最も初期のものの一つはパドヴァ植物園です。これらの植物園は、植物の学術研究を促進しました。これらの植物園のコレクションをカタログ化し、記述する取り組みが植物分類学の始まりとなり、1753年にはカール・リンネの二名法の命名法が生まれ、これは今日まですべての生物種の命名に使用されています。

19世紀と20世紀には、光学顕微鏡法や生細胞イメージング、電子顕微鏡法、染色体数の分析、植物化学、酵素やその他のタンパク質の構造と機能の解析など、植物研究のための新しい技術が開発されました。20世紀最後の20年間、植物学者はゲノミクス、プロテオミクス、DNA配列解析といった分子遺伝学解析技術を活用し、植物をより正確に分類しました。

現代の植物学は、科学技術の他のほとんどの分野からの貢献と洞察を含む幅広い主題です。研究テーマには、植物の構造、成長と分化、生殖、生化学と一次代謝、化学製品、発生、疾患、進化的関係、系統分類学、植物分類学の研究が含まれます。 21世紀の植物科学の主要なテーマは分子遺伝学とエピジェネティクスであり、植物細胞と組織の分化中の遺伝子発現のメカニズムと制御を研究します。 植物学の研究は、主食、木材、油、ゴム、繊維、医薬品などの材料の供給、現代の園芸、農業、林業、植物の繁殖、育種、遺伝子組み換え、建設やエネルギー生産用の化学物質と原材料の合成、環境管理、生物多様性の維持など、多岐にわたります。

語源

「植物学」という用語は、古代ギリシャ語のbotanē ( βοτάνη ) から来ており、「牧草地」、「ハーブ」、「草」、または「飼料」を意味します。[ 5 ] Botanēはさらにboskein (ギリシャ語: βόσκειν ) から派生しており、「餌を与える」または「草を食む」ことを意味します。[ 6 ] [ 7 ] [ 8 ]伝統的に、植物学には菌類学者と藻類学者による菌類と藻類の研究も含まれており、これら3つの生物群の研究は国際植物会議の関心領域に残っています。

歴史

初期の植物学

植物学は、植物の薬効の可能性を探る研究と利用である本草学に端を発する。[ 9 ]植物学の初期の歴史記録には、多くの古代文献や植物の分類が含まれている。初期の植物学文献の例としては、紀元前1100年以前のインドの古文書、[ 10 ] [ 11 ]古代エジプト、[ 12 ]古代アヴェスター語文献、そして紀元前221年以前の中国文献が挙げられる。[ 10 ] [ 13 ]

近代植物学の起源は古代ギリシャ、特にアリストテレスの弟子で植物学の多くの原理を発明・記述したテオプラストス(紀元前 371年頃~287年)に遡ります。彼は科学界において「植物学の父」として広く認められています。[ 14 ]彼の主著『植物研究』と『植物の原因について』は、約17世紀後の中世に至るまで、植物学への最も重要な貢献を構成していました。[ 14 ] [ 15 ]

古代ギリシャの著作で植物学に早い時期から影響を与えたもう1つの著作は『薬物学』である。これは1世紀半ばにギリシャの医師で薬理学者のペダニウス・ディオスコリデスによって書かれた、 5巻からなる基礎的な植物薬に関する百科事典である。『薬物学』は1,500年以上にわたって広く読まれた。[ 16 ]中世イスラム世界からの重要な貢献には、イブン・ワフシヤの『ナバティーンの農業』、アブー・ハニーファ・ディナワリー(828-896)の『植物の書』、イブン・バッサルの『土壌の分類』がある。13世紀初頭には、アブ・アル・アッバース・アル・ナバティとイブン・アル・バイタル(1248年没)が体系的かつ科学的な方法で植物学について著した。[ 17 ] [ 18 ] [ 19 ]

16世紀半ば、イタリアの多くの大学に植物園が設立されました。1545年に設立されたパドヴァ植物園は、現在も元の場所に残る最初の植物園とされています。これらの植物園は、修道院に併設されることが多かった「薬草園」の実用的価値を継承し、薬効が疑われる植物を栽培していました。植物園は、学問分野としての植物学の発展を支えました。植物園で栽培された植物に関する講義も行われました。植物園が北欧に伝わったのはずっと後のことです。イギリスで最初の植物園は、1621年に設立されたオックスフォード大学植物園でした。 [ 20 ]

ドイツの医師レオンハルト・フックス(1501–1566)は、神学者オットー・ブルンフェルス(1489–1534)と医師ヒエロニムス・ボック(1498–1554)(ヒエロニムス・トラガスとも呼ばれる)とともに、「ドイツ植物学の三人の父」の一人であった。 [ 21 ] [ 22 ]フックスとブルンフェルスは、先行研究を模倣するという伝統を破り、独自の観察を行った。ボックは独自の植物分類体系を創始した。

医師のヴァレリウス・コルドゥス(1515–1544)は、1544年に植物学的、薬理学的に重要な本草書『植物史』を、また1546年には永続的な重要性を持つ薬局方『薬草調剤書』を著した。 [ 23 ]博物学者コンラート・フォン・ゲスナー(1516–1565)と本草学者ジョン・ジェラルド(1545 – 1611年頃)は、植物の想定される薬効を網羅した本草書を出版した。博物学者ウリッセ・アルドロヴァンディ(1522–1605)は、植物の研究を含む博物学の父とみなされている。1665年、博学者ロバート・フックは初期の顕微鏡を使用してコルクに細胞(彼が造語した用語)を発見し、その後間もなく生きた植物組織にも細胞を発見した。 [ 24 ]

近世植物学

18 世紀には、植物の識別システムが二分キーに匹敵する形で開発されました。二分キーでは、一連の文字のペアを選択することで、未識別の植物を分類上のグループ (科、属、種など)に分類します。文字の選択と順序は、識別のためだけに設計されたキー (診断キー) では人為的なものになる場合もあれば、分類群の自然順序または系統順序とより密接に関連している総観キーの場合もあります。[ 25 ] 18 世紀までに、研究用の新しい植物が、新たに発見された国々や世界中のヨーロッパの植民地からヨーロッパにますます多くもたらされるようになりました。1753 年、カール リンネは、植物種の階層的な分類であるSpecies Plantarumを出版しました。これは、現代の植物命名法の基準点となっています。これにより、標準化された二名法または 2 部構成の命名体系が確立され、最初の名前が属を表し、 2 番目の名前が属内の種を表します。 [ 26 ]リンネの『性体系』は、植物を識別しやすくするために、雄性生殖器の数に基づいて24のグループに分類しました。24番目のグループである隠花植物(Cryptogamia)には、生殖器官が隠されているすべての植物、すなわちコケ類、苔類、シダ類、藻類、菌類が含まれていました。[ 27 ]

植物の解剖学、形態学、ライフサイクルに関する知識が増えるにつれて、植物の間にはリンネの人工的な有性生殖システムよりも自然な類似性が多いことが認識されるようになりました。アダンソン(1763)、ド・ジュシュー(1789)、カンドール(1819)は、より広範な共通形質を用いて植物を分類するさまざまな代替的な自然分類システムを提案し、広く採用されました。カンドールのシステムは、形態的複雑性の進行に関する彼の考えを反映しており、19世紀半ばまで影響力を及ぼした後のベンサムとフッカーのシステムは、カンドールのアプローチの影響を受けています。ダーウィンが1859年に『種の起源』を出版し、共通祖先の概念を提唱したことで、カンドールのシステムは、単なる形態的類似性ではなく進化的関係を反映するように修正される必要が生じました。[ 28 ]

19世紀、植物学は上流階級の女性にとって社会的に受け入れられた趣味でした。彼女たちは世界中の花や植物を収集し、科学的に正確に描写しました。これらの絵画は、他の環境では輸送や維持が不可能な多くの種を記録するために用いられました。マリアンヌ・ノースは、水彩画と油彩画を用いて、900種以上の植物を極めて詳細に描写しました。[ 29 ]彼女の作品をはじめとする多くの女性による植物学の研究は、植物学をより広い層に普及させるきっかけとなりました。

植物学は、1849年に英語で『科学的植物学の原理』として出版された、最初の「近代的な」教科書、マティアス・シュライデンの『植物学の原理』の登場によって大いに刺激を受けた。[ 30 ]シュライデンは顕微鏡学者であり、初期の植物解剖学者でもあった。彼はテオドール・シュワンとルドルフ・フィルヒョウと共に細胞説を提唱し、 1831年にロバート・ブラウンによって記述された細胞核の重要性を最初に理解した人物の一人であった。[ 31 ] 1855年、アドルフ・フィックは生物系における分子拡散速度の計算を可能にするフィックの法則を定式化した。[ 32 ]

後期近代植物学

グレゴール・メンデル(1822–1884)によって提唱された遺伝子-染色体遺伝説に基づき、アウグスト・ヴァイスマン(1834–1914)は、遺伝は配偶子を通じてのみ行われることを証明しました。他の細胞は遺伝形質を伝えることができません。[ 33 ]キャサリン・エサウ(1898–1997)の植物解剖学に関する研究は、現在でも現代植物学の主要な基礎となっています。彼女の著書『植物解剖学』と『種子植物の解剖学』は、半世紀以上にわたり植物構造生物学の重要な教科書となっています。[ 34 ] [ 35 ]

植物生態学という分野は、植物が群落を形成するという仮説を立てたエウゲニウス・ウォーミングや、植物の生命形態を記述するシステムが今日でも使われている指導者で後継者のクリステン・C・ラウンキアーなどの植物学者によって19世紀後半に開拓されました。温帯広葉樹林などの植物群落の構成が生態学的遷移のプロセスによって変化するという概念は、ヘンリー・チャンドラー・カウルズ、アーサー・タンズリー、フレデリック・クレメンツによって発展させました。クレメンツは、環境がサポートできる最も複雑な植生を極相植生というアイデアの考案者とされ、タンズリーは生物学に生態系の概念を導入しました。[ 36 ] [ 37 ] [ 38 ]アルフォンス・ド・カンドルの広範な初期の研究を基にして、ニコライ・ヴァヴィロフ(1887–1943)は経済植物の生物地理学、起源の中心、進化の歴史に関する説明を作成しました。 [ 39 ]

特に 1960 年代半ば以降、蒸散(植物組織内での水分の輸送)、葉表面からの水分蒸発速度の温度依存性、気孔を通る水蒸気と二酸化炭素の分子拡散など、植物生理学的プロセスの物理学に対する理解が進歩しました。これらの進歩は、気孔の大きさや光合成速度を測定する新しい方法と相まって、植物と大気の間のガス交換速度の正確な説明を可能にしました。 [ 40 ] [ 41 ]ロナルド フィッシャー、[ 42 ]フランク イェーツらによる統計分析の革新は、植物研究における合理的な実験デザインとデータ分析を促進しました。[ 43 ]ケネス V. ティマンによる1948 年のオーキシン植物ホルモンの発見と同定は、外部から適用する化学物質による植物の成長の制御を可能にしました。フレデリック・キャンピオン・スチュワードは、植物ホルモンによって制御されるマイクロプロパゲーションと植物組織培養の技術の先駆者でした。[ 44 ]合成オーキシンである2,4-ジクロロフェノキシ酢酸または2,4-Dは、最初の商業用合成除草剤の1つでした。[ 45 ]

20世紀の植物生化学の発展は、分光法、クロマトグラフィー、電気泳動などの現代の有機化学分析技術によって推進されてきました。分子生物学、ゲノミクス、プロテオミクス、メタボロミクスといった関連する分子スケールの生物学的アプローチの台頭により、植物ゲノムと植物の生化学、生理学、形態学、行動のほとんどの側面との関係を、詳細な実験分析にかけることができるようになりました。[ 46 ]ゴットリープ・ハーバーラントが1902年に最初に提唱した概念[ 47 ]は、すべての植物細胞は全能性があり、試験管内で増殖させることができるというものであり、最終的には、遺伝子工学を実験的に使用して、特定の形質を担う遺伝子をノックアウトしたり、目的の遺伝子が発現したときに報告するGFPなどの遺伝子を追加したりすることが可能になりました。これらの技術により、バイオリアクターで栽培された植物全体または植物細胞培養物をバイオテクノロジー的に利用して殺虫剤、抗生物質、その他の医薬品を合成することが可能になり、また、収量の向上などの特性のために設計された遺伝子組み換え作物の実用化も可能になります。 [ 48 ]

現代形態学は、根、茎(茎葉)、葉(葉状体)、毛状部という主要な形態学的カテゴリー間の連続性を認識している。[ 49 ]さらに、構造ダイナミクスを重視している。[ 50 ]現代系統学は、植物間の系統関係を反映し発見することを目指している。 [ 51 ] [ 52 ] [ 53 ] [ 54 ]現代分子系統学は、形態学的特徴をほとんど無視し、DNA配列をデータとして頼りにしている。ほとんどの科の顕花植物のDNA配列の分子解析により、被子植物系統学グループは1998年に顕花植物の系統発生を発表し、被子植物の科と種の間の関係に関する多くの疑問に答えることができた。[ 55 ] DNAバーコーディングによる植物種と商業用品種の識別のための実用的な方法の理論的可能性は、現在活発に研究されている。[ 56 ] [ 57 ]

植物学の分野

植物学はいくつかの軸に沿って分割されます。

植物学のいくつかの分野は、特定の生物群に関連しています。植物学のより広い歴史的意味に関連する部門には、細菌学、菌学(または菌類学)、および藻類学(それぞれ、細菌、菌類、および藻類の研究)があり、地衣類学は菌類学のサブフィールドです。胚植物(陸上植物)の研究としての植物学のより狭義の意味は、植物学と呼ばれます。蘚苔学はコケ類(広義には苔類とツノゴケ類も)の研究です。シダ学(または糸状菌学)は、シダ植物と類似の植物の研究です。科から亜属までさまざまなランクのその他の多くの分類群には、その研究のための用語があり、イネ科の研究に対するアグロストロジー(またはグラミノロジー)、複合植物の研究に対するシノニム学、キイチゴ類の研究に対するバトロジーなどがあります。

学問は、クレードやグレードではなく、ギルドによって分類されることもあります。例えば、樹木学は木本植物の研究です。

生物学の多くの分野には、植物学のサブフィールドがあります。これらは通常、接頭辞に「plant」を付ける(例:植物分類学、植物生態学、植物解剖学、植物形態学、植物系統学)、または接頭辞「phyto-」を付ける、あるいは「phyto-」を置き換える(例:植物化学、植物地理学)ことで表されます。化石植物の研究は「palaeobotany (古植物学) 」と呼ばれます。その他の分野は、「botany(植物学)」を付ける、あるいは「botany(植物学)」を置き換えることで表されます(例:systematic botany(系統植物学))。

植物社会学は、植物の群集を分類し研究する植物生態学のサブフィールドです。

上記の 2 つのカテゴリの分野が交差すると、コケ類の分布を研究する 蘚類地理学などの分野が生まれます。

植物のさまざまな部分によっても、それぞれ木材、果実、花粉/胞子を研究する木質 学、果肉学(または果汁学)、花粉学などの独自の分野が生まれます。

植物学は、一方では農業、園芸、林業と重なり合い、他方では医学や薬理学と重なり合い、農学、園芸植物学、植物病理学、植物薬理学などの分野を生み出しています。

範囲と重要性

植物の研究は極めて重要です。なぜなら、植物は、人間や他の生物が好気呼吸によって生存に必要な化学エネルギーを供給する酸素と食物の大部分を生成することにより、地球上のほぼすべての動物の生命を支えているからです。植物、藻類、シアノバクテリアは光合成を行う主要な生物群です。光合成は、太陽光エネルギーを使用して水と二酸化炭素を[ 58 ]糖に変換し、化学エネルギーの供給源としても、細胞の構造成分に使用される有機分子の供給源としても使用できる糖に変換します。[ 59 ]光合成の副産物として、植物は大気中に酸素を放出します。酸素は、ほぼすべての生物が細胞呼吸を行うために必要なガスです。さらに、植物は地球規模の炭素循環と水循環に影響を与え、植物の根は土壌を結合して安定させ、土壌浸食を防いでいます。[ 60 ]植物は、人々に食料、酸素、生化学物質、製品を提供し、土壌を生成および維持するため、人類社会の将来にとって非常に重要です。 [ 61 ]

歴史的に、すべての生物は動物または植物のいずれかに分類され[ 62 ]、植物学は動物とみなされないすべての生物の研究を網羅していました[ 63 ] 。植物学者は、植物の細胞小器官、細胞、組織、植物体全体、植物個体群、植物群落における内部機能とプロセスを研究します。これらの各レベルにおいて、植物学者は植物の分類(分類学)、系統発生と進化、構造(解剖学と形態学)、または機能(生理学)に関心を持つことがあります[ 64 ] 。

「植物」の最も厳密な定義は、「陸上植物」または胚植物のみを対象とし、これには種子植物(マツ類を含む裸子植物や顕花植物)と、シダ類、ヒオウギシダ類、苔類、ツノゴケ類、コケ類などの自由胞子形成隠花植物が含まれる。胚植物は、光合成によって太陽光からエネルギーを得ていた祖先から派生した多細胞真核生物である。胚植物の生活環は、半数体と二倍体の段階を交互に繰り返す。胚植物の有性生殖期の半数体である配偶体では、少なくともその生涯の一部は、その組織内で発達中の二倍体胚胞子体を養育する。 [ 65 ]種子植物においても、配偶体自体は親胞子体によって養育される。[ 66 ]植物学者がかつて研究していた生物群には、細菌(現在は細菌学)、真菌(菌類学)(地衣類形成菌類(地衣類学)を含む)、非緑藻類藻類(藻類学)、ウイルス(ウイルス学)などがある。しかし、これらのグループは現在でも植物学者の関心を集めており、真菌(地衣類を含む)と光合成性原生生物は、植物学の入門コースで扱われることが多い。[ 67 ] [ 68 ]

古植物学者は、植物の進化史に関する情報を得るために、化石記録に残る古代植物を研究しています。地球上で最初の酸素放出型光合成生物であるシアノバクテリアは、初期の真核生物と共生関係を築き、最終的に植物細胞の葉緑体となったことで植物の祖先を生み出したと考えられています。この新しい光合成植物(およびその近縁藻類)は、シアノバクテリアによって始まった大気中の酸素濃度の増加を加速させ、酸素がなく還元的な古代の大気を、20億年以上もの間、自由酸素が豊富な大気へと変化させました。 [ 69 ] [ 70 ]

21世紀の重要な植物学上の問題の中には、生命の基本成分であるエネルギー、炭素、酸素、窒素、水の地球規模の循環における一次生産者としての植物の役割と、植物管理が資源管理、保全、人間の食糧安全保障、生物学的侵入生物、炭素隔離、気候変動、持続可能性といった地球環境問題の解決にどのように役立つかということが含まれる。[ 71 ]

人間の栄養

事実上すべての主食は、植物による一次生産から直接得られるか、またはそれを食べる動物から間接的に得られます。[ 72 ]植物やその他の光合成生物は、太陽からのエネルギーと土壌や大気からの栄養素を使用して、動物が利用できる形に変換するため、ほとんどの食物連鎖の基盤に位置しています。これは、生態学者が最初の栄養段階と呼ぶものです。 [73] 麻、テフ、トウモロコシ、米、小麦などの穀類、豆類、バナナ、プランテン、 [ 74 ]および繊維用に栽培される麻、亜麻、綿などの現代の主要主食は、最も望ましい特性を持つ野生の祖先植物の中から数千年にわたる先史時代の選択の結果です。[ 75 ]

植物学者は、植物がどのように食物を生産し、例えば植物の品種改良を通じて収穫量を増やすかを研究しており、その研究は人類が世界に食料を供給し、将来の世代に食料安全保障を提供する能力にとって重要です。[ 76 ]植物学者はまた、農業で大きな問題となっている雑草や、農業と自然生態系における植物病原体の生物学と制御を研究します。[ 77 ]民族植物学は、植物と人間の関係を研究する学問です。歴史的な植物と人間の関係の調査に適用される場合、民族植物学は考古植物学または古民族植物学と呼ばれることがあります。[ 78 ]

植物生化学

植物生化学は、植物が用いる化学反応を研究する学問です。これらの反応の中には、光合成カルビン回路やベンケイソウ類の酸代謝のように、植物の一次代謝に利用されるものがあります。[ 79 ]植物の中には、セルロースやリグニンといった特殊な物質(植物の体を構成する物質)や、樹脂や香料化合物といった二次産物を生成するものもあります。

植物や、総称して「藻類」と呼ばれる光合成性真核生物の様々なグループは、葉緑体と呼ばれる独特の細胞器官を持っています。葉緑体は、太古の植物や藻類の祖先と共生関係を築いたシアノバクテリアの子孫であると考えられています。葉緑体とシアノバクテリアは、青緑色の色素であるクロロフィルaを含んでいます。[ 80 ]クロロフィルa (および植物や緑藻類に特有のクロロフィルb ) [ a ]は、スペクトルの青紫色とオレンジ/赤色部分の光を吸収し、これらの生物の特徴的な色として見える緑色の光を反射および透過します。これらの色素が吸収する赤色と青色の光のエネルギーは、葉緑体によって、酸素発生型光合成によって二酸化炭素と水からエネルギーに富んだ炭素化合物を生成するために使用されます。このプロセスでは、副産物として 分子状酸素(O2 )が生成されます。

クロロフィルaが捕らえた光エネルギーは、最初は電子(後にプロトン勾配)の形をとり、これを使ってATPとNADPHの分子が作られ、これらが一時的にエネルギーを貯蔵・輸送する。このエネルギーは、カルビン回路の光非依存反応で酵素ルビスコによって使われ、3炭素糖のグリセルアルデヒド 3-リン酸(G3P)の分子が生成される。グリセルアルデヒド 3-リン酸は光合成の最初の産物であり、グルコースや生物起源のほぼすべての有機分子が合成される原料である。グルコースの一部はデンプンに変換され、葉緑体に蓄えられる。[ 84 ]デンプンはほとんどの陸上植物や藻類の特徴的なエネルギー貯蔵庫であり、一方、フルクトースのポリマーであるイヌリンは、ヒマワリ科のキク科で同じ目的で使われている。グルコースの一部はスクロース(一般的な砂糖)に変換され、植物の残りの部分に輸出される。

動物(葉緑体を持たない)とは異なり、植物とその真核生物の近縁種は、すべての脂肪酸[ 85 ] [ 86 ]とほとんどのアミノ酸[ 87 ]の合成を含む多くの生化学的役割を葉緑体に委ねています。葉緑体が作る脂肪酸は、細胞膜を作る材料を提供したり、陸上植物を乾燥から守る植物クチクラに含まれるポリマークチンを作るなど、多くのことに使われています。 [ 88 ]

植物は、セルロース、ペクチン、キシログルカンなどの多糖類分子[ 89 ]のような多くの独特なポリマーを合成し、これらから陸上植物の細胞壁が構成されています[ 90 ] 。 維管束陸上植物は、水ストレス下で植物が水を吸い上げる際に道管や導管の二次細胞壁が崩壊するのを防ぐため、道管や導管の二次細胞壁を強化するために使用されるポリマーであるリグニンを生成します。リグニンは、植物に構造的支持を提供する石壁繊維などの他の細胞型にも使用され、木材の主成分です。スポロポレニンは陸上植物の胞子と花粉の外側の細胞壁に含まれる化学的に耐性のあるポリマーで、化石記録の中で初期の陸上植物の胞子と種子植物の花粉が生き残る原因となっています。これは、オルドビス紀に陸上植物が進化し始めたことを示すマーカーとして広くみなされています。[ 91 ] 今日の大気中の二酸化炭素濃度は、植物が陸上に出現したオルドビス紀およびシルル紀よりもはるかに低くなっています。トウモロコシやパイナップルなどの多くの単子葉植物、そしてキク科などの一部の双子葉植物は、それ以来、ベンケイソウ科の酸代謝や光合成におけるC4炭素固定経路といった経路を独自に進化させてきました。これらの経路は、より一般的なC3炭素固定経路における光呼吸による損失を回避します。これらの生化学的戦略は陸上植物に特有のものです。

医薬品と材料

植物化学は植物生化学の一分野であり、主に植物が二次代謝で生産する化学物質を扱う。[ 93 ]これらの化合物には、ツガ由来のアルカロイドコニインなどの毒素がある。その他、ペパーミントオイルやレモンオイルなどの精油は、その香りを活かして香料やスパイス(カプサイシンなど)として、またケシ由来のアヘンのように医薬品として医療現場で役立つ。テトラヒドロカンナビノール(大麻の有効成分)、カフェイン、モルヒネ、ニコチンなど、多くの医薬品や娯楽用薬物は植物に直接由来する。その他は植物性天然物の単純な誘導体である。例えば、鎮痛剤のアスピリンはサリチル酸のアセチルエステルで、もともとはヤナギの樹皮から単離されたものです。[ 94 ]また、ヘロインなどのさまざまな麻薬性鎮痛剤は、ケシから得られるモルヒネを化学修飾して得られます。[ 95 ]人気の興奮剤は、コーヒー、紅茶、チョコレートに含まれるカフェインやタバコに含まれるニコチンなど、植物由来です。ほとんどのアルコール飲料は、大麦(ビール)、米(日本酒)、ブドウ(ワイン)など、炭水化物が豊富な植物性製品の発酵によって作られています。 [ 96 ]ネイティブアメリカンは、数千年にわたってさまざまな植物を病気の治療に使用してきました。[ 97 ]ネイティブアメリカンの植物に関するこの知識は、民族植物学者によって記録され、その後、製薬会社によって新薬発見の手段として使用されてきました。[ 98 ]

植物は、赤ワインの赤色のもととなるアントシアニン、リンカーングリーンを生成するために一緒に使われるイエローウェルドとブルーウォード、デニムの染色に伝統的に使われる青色染料のインディゴの原料であるインドキシル、そして芸術家の顔料であるガンボージとローズマダーなどの色のついた染料や顔料を合成することができます。

砂糖、デンプン、綿、亜麻、麻、ある種のロープ、木材やパーティクルボード、パピルスや紙、植物油、ワックス、天然ゴムは、植物組織またはその二次製品から作られる商業的に重要な材料の例です。木炭は、木材の熱分解によって生成される純粋な炭素であり、金属精錬燃料、フィルター材料や吸着剤、画材として長い歴史があり、火薬の3つの成分の1つです。セルロースは、世界で最も豊富な有機ポリマーであり、[ 99 ]エネルギー、燃料、材料、化学原料に変換できます。セルロースから作られる製品には、レーヨンやセロハン、壁紙の糊、バイオブタノール、銃綿などがあります。サトウキビ、菜種、大豆は、発酵性の高い糖分や油分を含む植物で、バイオ燃料の原料として利用されており、バイオディーゼルなどの化石燃料の重要な代替物となっている。[ 100 ]スウィートグラスは、ネイティブアメリカンが蚊などの虫除けに使っていた。[ 101 ]スウィートグラスの虫よけ効果は、後にアメリカ化学会によってフィトールとクマリンという分子の中に発見された。[ 101 ]

植物生態学

植物生態学は、植物とその生息地(植物がそのライフサイクル を完了する環境)との機能的関係を研究する科学です。植物生態学者は、地域および地方の植物相の構成、生物多様性、遺伝的多様性と適応度、環境への植物の適応、および他の種との競争的または共生的な相互作用を研究します。[ 103 ]一部の生態学者は、民族植物学者が収集した先住民からの経験的データに依存しています。 [ 104 ]この情報は、数千年前の土地がどのようなものであったか、そしてその間にどのように変化したかについて多くの情報を伝えることができます。[ 104 ]植物生態学の目標は、植物の分布パターン、生産性、環境への影響、進化、および環境変化への応答の原因を理解することです。[ 105 ]

植物は、その環境における特定の土壌および気候要因に依存しているが、これらの要因を変化させることもできる。例えば、環境のアルベドを変化させ、流出阻止率を高め、鉱物質土壌を安定させて有機物含有量を高め、局所的な気温に影響を与えることができる。植物は、生態系内の他の生物と資源をめぐって競争する。[ 106 ] [ 107 ]植物は、集団、個体群、群集といった様々な空間スケールで近隣の生物と相互作用し、それらが集合的に植生を構成する。特徴的な植生タイプや優占植物、ならびに類似した非生物的・生物的要因、気候、地理を有する地域は、ツンドラや熱帯雨林のようなバイオームを構成する。[ 108 ]

草食動物は植物を食べますが、植物は自らを守ることができ、寄生性や肉食性の種もいます。他の生物は植物と相互に利益のある関係を築きます。例えば、菌根菌や根粒菌は植物に栄養を与え、その見返りに餌を与えます。アリはアリ植物に保護のために招かれます。 [ 109 ]ミツバチ、コウモリ、その他の動物は花粉を媒介します。 [ 110 ] [ 111 ]そして、人間やその他の動物は[ 112 ]胞子や種子を拡散させる媒介者として機能します。

植物、気候、環境の変化

気候やその他の環境変化に対する植物の反応は、これらの変化が生態系の機能や生産性にどのように影響するかを理解するのに役立ちます。例えば、植物の季節学は、歴史気候学や気候変動と地球温暖化の生物学的影響において、気温の有用な代替指標となり得ます。数千年または数百万年前の堆積物中の化石花粉の分析である花粉学は、過去の気候を再構築することを可能にします。[ 113 ]古生代以降の大気中のCO2濃度の推定値は、古代の陸上植物の気孔密度と葉の形状とサイズから得られています。[ 114 ]オゾン層の破壊は、植物がより高いレベルの紫外線B (UV-B)にさらされ、成長率を低下させる可能性があります。[ 115 ]さらに、群集生態学、植物系統学、分類学の研究から得られる情報は、植生の変化、生息地の破壊、種の絶滅を理解するために不可欠です。[ 116 ]

遺伝学

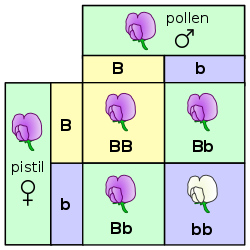

植物における遺伝は、他の多細胞生物における遺伝学の基本原理と同じ原理に従います。グレゴール・メンデルは、エンドウ豆(Pisum sativum )の形状などの遺伝形質を研究することで、遺伝の法則を発見しました。メンデルが植物の研究から得た知見は、植物学以外にも広範な恩恵をもたらしました。同様に、バーバラ・マクリントックはトウモロコシを研究していた際に「ジャンピング遺伝子」を発見しました。 [ 117 ]しかしながら、植物と他の生物の間には、明確な遺伝的差異が存在します。

植物における種の境界は動物よりも弱い場合があり、種間雑種がしばしば可能である。身近な例としては、ペパーミント(Mentha × piperita)があり、これはMentha aquaticaとスペアミント(Mentha spicata )の不妊雑種である。[ 118 ]小麦の多くの栽培品種は、野生種とその雑種の間での種内および種間交雑の結果である。[ 119 ]雌雄同株の花を持つ被子植物では、花粉と柱頭の間で自家不和合性機構が働くことが多く、そのため花粉が柱頭に到達できないか、発芽して雄性配偶子を生成できない。[ 120 ]これは植物が異系交配を促進するために使用するいくつかの方法の1つである。[ 121 ]多くの陸上植物では、雄性配偶子と雌性配偶子は別々の個体によって生成される。これらの種は、維管束植物の胞子体に関しては雌雄異株、コケ植物の配偶体に関しては雌雄異株であると言われている。[ 122 ]

チャールズ・ダーウィンは1878年に出版した著書『植物界における交雑受精と自殖受精の効果』[ 123 ]の第12章の冒頭で、「本書で得られた観察から導き出せる最初の、そして最も重要な結論は、少なくとも私が実験した植物においては、一般的に交雑受精は有益であり、自殖受精はしばしば有害であるということである」と述べている。他殖の重要な適応的利点は、子孫のゲノムにおける有害突然変異をマスキングできることである。この有益な効果は雑種強勢または雑種強勢としても知られている。他殖が確立されると、その後の近交への転換は、以前はマスキングされていた有害劣性突然変異(一般に近交弱勢と呼ばれる)の発現を可能にするため、不利となる。

高等動物では単為生殖は稀であるのに対し、植物では無性生殖がいくつかの異なるメカニズムによって起こる可能性がある。ジャガイモの塊茎形成はその一例である。特に北極や高山帯の生息地では、動物による花の受精の機会が稀であるため、花の代わりに植物体や球根が発達し、有性生殖が無性生殖に置き換わり、親と遺伝的に同一のクローン集団が生じる。これは植物で起こる無融合生殖のいくつかの形態の一つである。無融合生殖は種子でも起こり、親と遺伝的に同一の胚を含む種子が生成される。[ 124 ]

有性生殖をする生物のほとんどは対になった染色体を持つ二倍体であるが、細胞質分裂のエラーのために染色体数が倍増することがある。これは発生の初期に起きて自家倍数体または部分的に自家倍数体の生物が生じることもあれば、通常の細胞分化の過程で倍数体 (内倍数性) であるいくつかの細胞型が生じることもあるし、配偶子形成の過程で起きることもある。異質倍数体植物は、異なる 2 種の雑種化イベントの結果生じることがある。自家倍数体と異質倍数体植物は両方とも正常に繁殖できることが多いが、染色体数が一致しないため親集団とうまく交配できないことがある。親種から生殖的に隔離されているが、同じ地理的領域内に生息するこれらの植物は、新しい種を形成するのに十分成功することがある。[ 125 ]一部の他の点では不妊の植物の倍数体でも、栄養繁殖または種子無融合生殖によって繁殖し、同一個体のクローン集団を形成することができる。[ 125 ]デュラム小麦は稔性四倍体異質倍数体であり、パン小麦は稔性六倍体である。商業用バナナは、不妊で種子のない三倍体雑種の例である。タンポポは、無融合生殖によって生存可能な種子を生成する三倍体である。

他の真核生物と同様に、植物におけるミトコンドリアや葉緑体といった共生器官の遺伝は非メンデル遺伝である。葉緑体は裸子植物では雄親から遺伝するが、顕花植物では雌親から遺伝することが多い。[ 126 ]

分子遺伝学

植物機能に関する新たな知識の多くは、アブラナ科 ( Brassicaceae )の雑草の一種であるシロイヌナズナ ( Arabidopsis thaliana ) などのモデル植物の分子遺伝学研究から得られています。[ 93 ]この種のゲノム、すなわち遺伝子に含まれる遺伝情報は、約 1 億 3500 万塩基対の DNA でコード化されており、顕花植物の中で最も小さいゲノムの 1 つです。Arabidopsis は、2000 年にゲノム配列が解読された最初の植物です。[ 127 ]イネ ( Oryza sativa ) [ 128 ]やBrachypodium distachyon [ 129 ]などの比較的小さなゲノムの解読により、これらは穀類、イネ科、単子葉植物全般の遺伝学、細胞生物学、分子生物学を理解するための重要なモデル種となっています。

シロイヌナズナなどのモデル植物は、植物細胞や葉緑体の分子生物学を研究するために用いられている。理想的には、これらの生物はゲノムが小さく、よく知られているか完全に配列されており、体高が小さく、世代時間が短い。トウモロコシは、C4植物の光合成機構や師管への糖の負荷を研究するために用いられてきた。[ 130 ]単細胞の緑藻であるクラミドモナス・ラインハルティは、それ自体は胚植物ではないが、陸上植物と関連のある緑色の葉緑体を持っているため、研究に有用である。[ 131 ]紅藻であるシアニディオシゾン・メロラエも、いくつかの基本的な葉緑体機能の研究に用いられてきた。[ 132 ]ほうれん草、[ 133 ]エンドウ豆、[ 134 ]大豆、ヒメツリガネゴケは植物細胞生物学の研究によく使われます。[ 135 ]

土壌根圏細菌であるアグロバクテリウム・ツメファシエンスは、植物細胞に付着し、水平遺伝子伝達によってカルスを誘導するTiプラスミドを感染させ、クラウンゴール病と呼ばれるカルス感染症を引き起こす。シェルとヴァン・モンタギュー(1977)は、Tiプラスミドがマメ科植物などの根粒における窒素固定に関与するNif遺伝子を導入するための天然ベクターである可能性があるという仮説を立てた。 [ 136 ]今日、Tiプラスミドの遺伝子改変は、植物へのトランスジーン導入および遺伝子改変作物の作出。

エピジェネティクス

エピジェネティクスは、遺伝子機能における遺伝的変化を研究する学問です。これらの変化は、基礎となるDNA配列の変化では説明できませんが[ 137 ]、生物の遺伝子の挙動(または「発現」)を変化させます。[ 138 ]エピジェネティックな変化の一例としては、遺伝子が発現するかどうかを決定するDNAメチル化による遺伝子のマーキングが挙げられます。遺伝子発現は、DNAのサイレンサー領域に結合し、その領域のDNAコードの発現を阻害するリプレッサータンパク質によっても制御されます。エピジェネティックなマークは、植物の発達のプログラムされた段階でDNAに付加または除去される可能性があり、例えば、葯、花弁、通常の葉はすべて同じ基礎となる遺伝コードを持っているにもかかわらず、それらの違いを生み出します。エピジェネティックな変化は一時的なものである場合もあれば、細胞分裂を繰り返しながら細胞の生涯にわたって持続する場合もあります。一部のエピジェネティックな変化は遺伝性であることが示されており[ 139 ]、他の変化は生殖細胞でリセットされます。

真核生物におけるエピジェネティックな変化は、細胞分化の過程を制御する役割を果たしている。形態形成の過程では、全能性幹細胞が胚の様々な多能性細胞株へと変化し、胚は最終的に完全に分化した細胞へと成長する。受精卵と呼ばれる単一の細胞は、分裂を続けることで、柔組織、道管要素、師管、表皮の孔辺細胞など、様々な植物細胞種へと分化する。この過程は、一部の遺伝子のエピジェネティックな活性化と他の遺伝子の抑制によって生じる。[ 140 ]

動物とは異なり、多くの植物細胞、特に柔組織の細胞は最終的に分化せず、全能性を維持して新たな個体植物を生み出す能力を有する。例外として、高度に木質化した細胞、成熟時に死滅する石壁組織と道管、そして核を持たない師管が挙げられる。植物はクロマチンリモデリングなど、動物と同様のエピジェネティックメカニズムを多く利用しているが、別の仮説として、植物は環境や周囲の細胞からの位置情報を用いて遺伝子発現パターンを設定し、発生の運命を決定するという説がある。[ 141 ]

エピジェネティックな変化は、メンデルの法則に従わないパラミューテーションを引き起こす可能性があります。これらのエピジェネティックなマークは世代から世代へと受け継がれ、一方のアレルが他方のアレルに変化を引き起こします。 [ 142 ]

植物の進化

植物の葉緑体は、シアノバクテリア(一般的には「藍藻」として知られているが、これは誤り)と生化学的、構造的、遺伝学的に多くの類似点があり、祖先の真核細胞と常在するシアノバクテリアとの間の古代の共生関係に由来すると考えられている。[ 143 ] [ 144 ] [ 145 ] [ 146 ]

藻類は多系統群であり、様々な門に分類されます。その中には植物に近いものもあれば、そうでないものもあります。細胞壁の組成、生化学、色素、葉緑体の構造、栄養分貯蔵量など、藻類と植物の間には多くの違いがあります。藻類の車軸藻綱は緑藻綱の姉妹綱であり、真の植物の祖先を含むと考えられています。[ 147 ]車軸藻綱車軸藻類と陸上植物亜界の胚植物は、単系統群またはクレードStreptophytinaを形成します。[ 148 ]

非維管束陸上植物は、維管束組織である道管と師管を持たない胚植物です。これらには、コケ類、苔類、ツノゴケ類が含まれます。胞子が発芽して自由生活性の配偶体となることで繁殖する、真の道管と師管を持つシダ植物の維管束植物は、シルル紀に進化し、シルル紀後期からデボン紀前期にかけていくつかの系統に多様化しました。ヒカゲノカズラ類の代表種は現在まで生き残っています。デボン紀末までに、ヒカゲノカズラ類、スフェノフィル類、前裸子植物を含むいくつかのグループが独立して「大胞子体」を進化させ、胞子は2つの異なるサイズ、すなわち大きな大胞子と小さな小胞子を有していました。それらの縮小した配偶体は、胞子体の胞子形成器官(大胞子嚢)内に保持された大胞子から発達した。この状態は内生胞子形成として知られる。種子は、1つまたは2つの鞘層(被子植物)に囲まれた内生胞子の大胞子嚢からなる。若い胞子体は種子内で発達し、発芽時に分裂して放出される。最も古い種子植物は、デボン紀後期のファメニアン期に遡る。[ 149 ] [ 150 ]種子習性の進化に伴い、種子植物は多様化し、現在では絶滅している多くのグループが生まれたが、その中には種子シダや、現代の裸子植物や被子植物も含まれる。[ 151 ]裸子植物は子房に完全に包まれていない「裸の種子」を生成する。現代の代表的なものとしては、針葉樹、ソテツ、イチョウ、グネタール目などがある。被子植物は、心皮や子房などの構造に包まれた種子を生成します。[ 152 ] [ 153 ]生きた植物の分子系統学に関する進行中の研究では、被子植物が裸子植物の姉妹系統であることが示されているようです。 [ 154 ]

植物生理学

植物生理学は、生命活動に関わる植物内部の化学的・物理的活動のすべてを網羅する。[ 155 ]空気、土壌、水から得られる化学物質は、あらゆる植物代謝の基礎を形成する。酸素発生型光合成によって捕捉され、細胞呼吸によって放出される太陽光エネルギーは、ほぼすべての生命の基礎である。すべての緑植物、藻類、シアノバクテリアを含む光合成独立栄養生物は、光合成によって太陽光から直接エネルギーを得る。すべての動物、すべての菌類、すべての完全寄生植物、非光合成細菌を含む従属栄養生物は、光合成独立栄養生物によって生成された有機分子を取り込み、呼吸するか、細胞や組織の構築に利用する。[ 156 ]呼吸は、炭素化合物をより単純な構造に分解して酸化し、含まれるエネルギーを放出する反応であり、本質的に光合成の逆である。[ 157 ]

植物体内での分子の移動は、様々な空間スケールで行われる輸送プロセスによって行われる。イオン、電子、水や酵素などの分子の細胞内輸送は、細胞膜を介して行われる。ミネラルや水は、蒸散流によって根から植物の他の部分に輸送される。拡散、浸透、能動輸送、質量流はすべて、輸送が発生する様々な方法である。[ 158 ]植物が輸送する必要のある元素の例としては、窒素、リン、カリウム、カルシウム、マグネシウム、硫黄などがある。維管束植物では、これらの元素は土壌から可溶性イオンとして根によって抽出され、道管を通って植物全体に輸送される。植物の栄養に必要な元素のほとんどは、土壌ミネラルの化学的分解によって得られる。[ 159 ]光合成によって生成されたスクロースは、師管を通って葉から植物の他の部分に輸送され、植物ホルモンは様々なプロセスによって輸送される。

植物ホルモン

植物は受動的ではなく、光、触覚、外傷といった外部からの刺激に反応し、刺激に近づいたり遠ざかったりして、適切な動きをします。触覚過敏の具体的な証拠としては、オジギソウの小葉がほぼ瞬時に折り畳まれること、ハエトリグサやタムシソウの捕虫器、そしてランの花粉塊が挙げられます。[ 161 ]

植物の成長と発達が植物ホルモンまたは植物成長調整物質によって調整されているという仮説は、19世紀後半に初めて提唱されました。ダーウィンは、植物の芽と根が光と重力に向かって動く様子を実験し、「幼根の先端が下等動物の脳のように機能し、様々な動きを指揮していると言っても過言ではない」と結論付けました。[ 163 ]ほぼ同時期に、植物の成長制御におけるオーキシン(ギリシャ語の「auxein(成長する)」に由来)の役割が、オランダの科学者フリッツ・ウェントによって初めて概説されました。[ 164 ]細胞の成長を促進する最初のオーキシンであるインドール-3-酢酸(IAA)は、約50年後に植物から単離されました。[ 165 ]この化合物は、光と重力に対する芽と根の屈性反応を媒介します。[ 166 ] 1939年にIAAを含む培養物で植物カルスを維持できるという発見と、それに続く1947年の成長ホルモン濃度を制御することで根と芽の形成を誘導できるという観察は、植物バイオテクノロジーと遺伝子組み換えの発展における重要なステップでした。[ 167 ]

サイトカイニンは植物ホルモンの一種で、細胞分裂(特に細胞質分裂)を制御することからその名が付けられている。天然サイトカイニンであるゼアチンはトウモロコシ( Zea mays)で発見され、プリンアデニンの誘導体である。ゼアチンは根で産生され、道管を通ってシュートに輸送され、そこで細胞分裂、芽の発達、葉緑体の緑化を促進する。[ 168 ] [ 169 ]ジベレリン(ジベレリン酸など)は、アセチルCoAからメバロン酸経路で合成されるジテルペンである。これらは種子の発芽と休眠打破の促進、茎の伸長制御による植物の高さの調節、開花の制御に関与している。[ 170 ]アブシシン酸(ABA)は苔類を除く全ての陸上植物に存在し、葉緑体やその他のプラスチドのカロテノイドから合成される。細胞分裂を抑制し、種子の成熟と休眠を促進し、気孔閉鎖を促進する。もともとは離離を制御すると考えられていたため、このように名付けられた。[ 171 ]エチレンはメチオニンから全ての高等植物組織で生成されるガス状ホルモンである。現在では果実の成熟と離離を刺激または制御するホルモンであることがわかっており、[ 172 ] [ 173 ]それ、または急速に代謝されてエチレンを生成する合成成長調整剤エテホンは、綿、パイナップル、その他のクライマクテリック作物の成熟を促進するために工業規模で使用されている。

植物ホルモンのもう一つのクラスはジャスモネートであり、ジャスミン・グランディフロラムの油から最初に単離されました[ 174 ]。これは、病原体の攻撃に対する全身獲得抵抗反応に必要な遺伝子の発現を阻害しないことで、植物の傷害反応を制御します。[ 175 ]

光は植物の主要なエネルギー源であるだけでなく、シグナル伝達装置としても機能し、植物が毎日どれだけの日光を浴びているかといった情報を植物に提供します。この情報は、光形態形成と呼ばれるプロセスにおいて適応的な変化をもたらす可能性があります。フィトクロムは、植物が光に敏感に反応する光受容体です。 [ 176 ]

植物の解剖学と形態学

植物解剖学は植物細胞と組織の構造を研究する学問であるのに対し、植物形態学はそれらの外部形態を研究する学問である。[ 177 ] すべての植物は多細胞真核生物であり、その DNA は核内に保存されている。[ 178 ] [ 179 ]動物細胞や菌類の細胞と異なる植物細胞の特徴としては、セルロース、ヘミセルロース、ペクチンなどの多糖類からなる一次細胞壁、[ 180 ]動物細胞よりも大きな液胞、葉緑体と同様に独自の光合成機能と生合成機能を持つプラスチドの存在などがある。他のプラスチドにはデンプン (アミロプラスト) や脂質 (エライオプラスト)などの貯蔵産物が含まれている。独特なことに、ストレプト藻類の細胞と緑藻類トレンテポリアレス目の細胞[ 181 ]は細胞分裂後期に細胞板を作るための鋳型として隔膜形成体を作ることで分裂する。[ 84 ]

維管束植物(シダ類、種子植物(裸子植物および被子植物)を含む)の体は、一般的に地上部と地下部のサブシステムを持つ。シュートは、緑色の光合成を行う葉と生殖器官を持つ茎から構成される。地下の維管束根は先端に根毛を持ち、一般的にクロロフィルを欠く。 [ 183 ] 維管束を持たない植物である苔類、ツノゴケ類、コケ類は、地表を貫通する維管束根を形成せず、植物の大部分が光合成を行う。[ 184 ]胞子体世代は苔類では光合成を行わないが、コケ類とツノゴケ類では光合成によってエネルギー需要の一部を賄うことができる可能性がある。[ 185 ]

根系とシュート系は相互に依存している。通常光合成を行わない根系は栄養をシュート系に依存し、通常光合成を行うシュート系は根系からの水とミネラルに依存する。[ 183 ]それぞれの系の細胞は、もう一方の系の細胞を作り出し、不定シュートや根を作ることができる。 [ 186 ]匍匐茎と塊茎は、根を成長させることができるシュートの例である。[ 187 ]ヤナギのように地表近くに広がる根はシュートを作り、最終的には新しい植物を生み出すことができる。[ 188 ]どちらかの系が失われた場合でも、もう一方の系がそれを再生できることが多い。実際、ストレプトカルプス属の植物のように、一枚の葉から植物全体を育てることが可能である。セントポーリア[ 189 ] 、あるいは単一細胞でさえも、カルス(未分化細胞の塊)へと脱分化して新しい植物へと成長することができます。 [ 186 ]維管束植物では、道管と師管がシュートと根の間で資源を輸送する伝導組織です。根はしばしば糖やデンプン などの栄養分を貯蔵するように適応しており、[ 183 ] テンサイやニンジンがそうです。[ 188 ]

茎は主に葉や生殖器官を支えますが、サボテンなどの多肉植物では水分を蓄えたり、ジャガイモの塊茎では食料を蓄えたり、イチゴの匍匐茎や層になる過程で栄養繁殖したりもします。[ 190 ]葉は日光を集めて光合成を行います。[ 191 ]大きく平らで柔軟な緑の葉は葉と呼ばれます。[ 192 ]針葉樹、ソテツ、イチョウ、および歯茎などの裸子植物は、種子を生産する植物で、種子は開いています。[ 193 ]被子植物は種子を生産する植物で、花が咲き、種子が閉じています。[ 152 ]ツツジやオークなどの木本植物は、二次成長期を経て、木材 (二次道管) と樹皮 (二次師管とコルク) の 2 種類の組織が追加されます。全ての裸子植物と多くの被子植物は木本植物です。[ 194 ]植物の中には有性生殖するもの、無性生殖するもの、またその両方を行うものがあります。[ 195 ]

根、茎、葉、毛状部などの主要な形態学的カテゴリーを参照することは有用であるが、これらのカテゴリーは中間形態を介して結びついており、カテゴリー間の連続性が生じることを念頭に置く必要がある。[ 196 ]さらに、構造はプロセス、つまりプロセスの組み合わせとして見ることができる。[ 50 ]

系統植物学

系統的植物学は系統生物学の一部であり、生物の範囲と多様性およびそれらの関係、特に進化の歴史によって決定される関係に関係しています。[ 197 ]系統的植物学は、生物学的分類、科学的分類学、系統発生学を含むか、またはこれらに関連しています。生物学的分類は、植物学者が生物を属や種などのカテゴリに分類する方法です。生物学的分類は科学的分類学の一種です。現代の分類学は、種を共有する物理的特徴に従って分類したカール・リンネの研究に根ざしています。これらの分類はその後、ダーウィンの共通起源の原理(表面的な特徴ではなく祖先によって生物を分類する)により沿うように改訂されました。科学者は生物の分類方法で必ずしも意見が一致しているわけではありませんが、DNA配列をデータとして使用する分子系統学は、進化の線に沿った最近の多くの改訂を主導しており、今後もそうし続けるものと思われます。支配的な分類体系はリンネ分類法と呼ばれています。これには、分類学上の階級と二名法が含まれます。植物生物の命名法は、藻類、菌類、植物の国際命名規約(ICN)に定められており、国際植物会議によって管理されています。[ 198 ] [ 199 ]

植物界は真核生物ドメイン に属し、それぞれの種が個別に分類されるまで再帰的に細分化されます。順序は、界;門;綱;目;科;属(複数形は属) ;種 です。植物の学名は属と属内の種を表し、結果として各生物に対して単一の世界的な名前が付けられます。[ 199 ]例えば、タイガーリリーはLilium columbianumです。Liliumが属で、columbianum が種小名です。この組み合わせが種の名前です。生物の学名を書くときは、属の最初の文字を大文字にし、種小名をすべて小文字にするのが適切です。また、用語全体は通常イタリック体で表記されます (イタリック体が使用できない場合は下線が引かれます)。[ 200 ] [ 201 ] [ 202 ]

生物群の進化的関係と遺伝は系統発生と呼ばれます。系統発生研究は系統発生を発見しようとするものです。基本的なアプローチは、共通の遺伝に基づく類似点を用いて関係を決定することです。[ 203 ]例えば、ペレスキア属は目立つ葉を持つ樹木または低木です。エキノカクタスのような典型的な葉のないサボテンとは明らかに類似していません。しかし、ペレスキアとエキノカクタスはどちらも、アレオール(高度に特殊化したパッド状の構造)から生じる棘を持っているため、両属は確かに近縁であることが示唆されます。[ 204 ] [ 205 ]

共通形質に基づく関係の判断には注意が必要である。なぜなら、植物は収斂進化によって互いに類似することがあるからである。収斂進化においては、形質が独立して出現する。ユーフォルビアの中には、球状サボテンと同様に、葉がなく、水分保持に適応した丸い体を持つものもあるが、花の構造などの形質から、この2つのグループは近縁ではないことが明らかである。分岐論的手法は、形質に対して体系的なアプローチを採用し、共通の進化史に関する情報を持たない形質(異なるグループで別々に進化したもの(同形性)や祖先から受け継いだ形質(原形質)など)と、共通の祖先における革新によって受け継がれた派生形質(同形性)を区別する。サボテンの棘を形成する器官のような派生形質のみが、共通祖先からの系統発生の証拠となる。分岐論的分析の結果は、進化の分岐と系統発生のパターンを示す樹形図(クラドグラム)として表現される。 [ 206 ]

1990年代以降、生きた植物の系統樹を構築する主流のアプローチは分子系統学であり、これは棘や楔の有無といった形態学的特徴ではなく、分子的特徴、特にDNA配列を用いる。違いは、遺伝暗号そのものが進化関係を決定する際に用いられる点であり、遺伝暗号が生み出す特徴を通して間接的に用いられるのではない点である。クライヴ・ステイスはこれを「進化の遺伝学的基盤への直接的なアクセス」と表現している。[ 207 ]簡単な例として、遺伝学的証拠が用いられる以前は、菌類は植物であるか、動物よりも植物に近いと考えられていた。遺伝学的証拠は、多細胞生物の真の進化関係は、以下の系統樹に示されている通りであることを示唆している。つまり、菌類は植物よりも動物に近いということである。[ 208 ]

| |||||||||||||

1998年、被子植物系統学グループは、ほとんどの科の被子植物のDNA配列の解析に基づき、被子植物の系統発生を発表しました。この研究の結果、どの科が被子植物の最も初期の枝分れを代表するのかなど、多くの疑問に答えが出されました。[ 55 ]植物種同士の関連を調べることで、植物学者は植物の進化の過程をより深く理解することができます。[ 209 ]モデル植物の研究やDNA証拠の利用が増えているにもかかわらず、分類学者の間では、植物を様々な分類群に分類する最善の方法について、研究と議論が続いています。[ 210 ]コンピューターや電子顕微鏡などの技術の進歩により、研究される詳細度とデータ分析の速度が大幅に向上しました。[ 211 ]

シンボル

植物学では現在も使われている記号がいくつかあります。その他、多くの記号は時代遅れです。例えば、リンネは惑星記号として、二年生植物には⟨♂⟩ (火星)、草本性の多年生植物には⟨♃⟩(木星)、木本性の多年生植物には⟨♄⟩(土星)を用いました。これは、惑星の公転周期が2年、12年、30年であることに基づいています。また、ウィルドは両性具有の記号として⟨☿⟩ (水星)に加え、中性の記号として⟨♄⟩ (土星)を用いました。[ 212 ]以下の記号は現在も使用されています。[ 213 ]

- ♀ 女性

- ♂ 男性

- ⚥両性具有者/両性愛者

- ⚲ 栄養生殖(無性生殖)

- ◊ 性別不明

- ☉ 年間

- ⚇隔年

- ♾多年生

- ☠ 有毒

- 🛈 さらに詳しい情報

- × 交雑種

- + 接ぎ木交雑種

参照

注記

- ^クロロフィルbは一部のシアノバクテリアにも存在します。シアノバクテリアや特定の藻類には他の多くのクロロフィルが存在しますが、陸上植物には存在しません。 [ 81 ] [ 82 ] [ 83 ]

参考文献

引用

- ^ Oxford English Dictionary、sv「 botany (n.)、意味1.a」、2024年9月、「特に野外で観察された植物の分類学的、形態学的、解剖学的、生態学的側面に関する研究に関わる科学の分野。」

- ^ RGB Kew 2016。

- ^ The Plant List & 2013 .

- ^ハーヴェイ・ギブソン、ロバート・ジョン (1919). 『植物学史概説』 ロンドン、イギリス: A. & C. Black, LTD. p. 3.

- ^ "βοτάνη - LSJ" . LSJ . インターネットアーカイブ. 2021年1月27日. 2021年1月27日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2024年9月19日閲覧。

- ^リデル&スコット 1940 .

- ^ Gordh & Headrick 2001、134ページ。

- ^オンライン語源辞典 2012 .

- ^サムナー 2000、16ページ。

- ^ a bリード 1942年、7–29頁。

- ^オバーリーズ 1998、155ページ。

- ^マンニッシュ 2006 .

- ^ニーダム、ルー&フアン 1986 .

- ^ a bグリーン 1909、140–142ページ。

- ^ベネット&ハモンド 1902年、30ページ。

- ^マウスス 2003、532ページ。

- ^ダラル 2010、197ページ。

- ^パナイノ 2002、93ページ。

- ^ Levey 1973、116ページ。

- ^ヒル 1915。

- ^ウェールズ国立博物館 2007年。

- ^ヤニフ & バッハラック 2005、p. 157.

- ^スプラグ&スプラグ 1939 .

- ^ワゴナー 2001 .

- ^シャーフ 2009、73–117頁。

- ^ Capon 2005、220–223ページ。

- ^ Hoek、Mann & Jahns 2005、p. 9.

- ^スター 2009、299~頁。

- ^ Ross, Ailsa (2015年4月22日). 「900種の植物を記録したビクトリア朝時代の貴婦人」 . Atlas Obscura . 2024年6月5日閲覧。

- ^モートン1981、377ページ。

- ^ハリス2000、76~81頁。

- ^スモール 2012年、118頁~。

- ^ Karp 2009、382ページ。

- ^国立科学財団 1989 .

- ^ Chaffey 2007、pp. 481–482。

- ^タンズリー 1935、299–302ページ。

- ^ウィリス 1997、267–271頁。

- ^モートン1981、457ページ。

- ^ de Candolle 2006、9–25、450–465。

- ^ヤセチコら。 2013、347–350 ページ。

- ^ノーベル 1983、608ページ。

- ^イェーツ&マザー 1963年、91~129頁。

- ^フィニー 1995、554–573頁。

- ^コッキング 1993 .

- ^カウセンズ&モーティマー 1995 .

- ^エールハルト & フロマー 2012、1–21 ページ。

- ^ハーバーラント 1902、69–92 ページ。

- ^レオネッリら 2012 .

- ^ Sattler & Jeune 1992、pp. 249–262。

- ^ a bサトラー 1992、708–714頁。

- ^エレシェフスキー 1997、493–519頁。

- ^グレイ&サージェント 1889年、292~293頁。

- ^メドベリー 1993年、14~16頁。

- ^ジャッドら。 2002 年、347 ~ 350 ページ。

- ^ a bバーガー 2013 .

- ^クレスら。 2005 年、8369 ~ 8374 ページ。

- ^ジャンゼンら。 2009、12794–12797 ページ。

- ^キャンベル他 2008年、186~187頁。

- ^キャンベル他 2008年、1240頁。

- ^ガスト 1996 .

- ^ミズーリ植物園 2009 .

- ^チャップマン他 2001年、56頁。

- ^ブラッセルトン 2013 .

- ^ベン・メナヘム 2009年、5368頁。

- ^キャンベル他 2008年、602頁。

- ^キャンベル他 2008年、619-620頁。

- ^ Capon 2005、10~11ページ。

- ^マウスス 2003、1~3頁。

- ^クリーブランド自然史博物館 2012年。

- ^キャンベル他 2008年、516-517頁。

- ^アメリカ植物学会 2013 .

- ^ベン・メナヘム 2009、5367–5368 ページ。

- ^バッツ 2007年、534-553頁。

- ^ストーバー&シモンズ 1987年、106–126ページ。

- ^ゾハリ&ホップ 2000年、20~22頁。

- ^フロロス、ニューサム、フィッシャー 2010 .

- ^シェーニング 2005 .

- ^アチャリヤ&アンシュ 2008、p. 440。

- ^ Lüttge 2006、7–25ページ。

- ^キャンベルら 2008年、190~193頁。

- ^キム&アーチボルド 2009、1~39頁。

- ^ハウら、2008年、2675-2685頁。

- ^高市 2011、pp. 1101–1118。

- ^ a bルイス&マコート 2004年、1535–1556頁。

- ^パドマナバン & ディネシュクマール 2010、1368–1380 ページ。

- ^シュヌールら。 2002 年、1700 ~ 1709 ページ。

- ^フェロら。 2002 年、11487 ~ 11492 ページ。

- ^ Kolattukudy 1996、83–108 ページ。

- ^フライ 1989、1–11ページ。

- ^トンプソン&フライ 2001、23~34頁。

- ^ケンリック&クレイン 1997年、33~39頁。

- ^ゴウィク&ウェストホフ 2010、56~63頁。

- ^ a bベンダーロスら。 2006、9118 ~ 9123 ページ。

- ^ジェフリーズ 2005、38~40頁。

- ^マン1987、186-187頁。

- ^メリーランド大学メディカルセンター 2011年。

- ^デンスモア 1974 .

- ^ McCutcheonら 1992 .

- ^クレムら 2005 .

- ^ Scharlemann & Laurance 2008、52–53ページ。

- ^ a bワシントンポスト 2015年8月18日。

- ^キャンベル他 2008年、794頁。

- ^ Mauseth 2003、786–818 ページ。

- ^ a b TeachEthnobotany (2012-06-12),ネイティブアメリカンによるペヨーテの栽培:過去、現在、そして未来, 2021年10月28日時点のオリジナルよりアーカイブ, 2016年5月5日閲覧

- ^バロウズ 1990、1–73ページ。

- ^アデルソン 2003 .

- ^グライム&ホジソン 1987年、283–295頁。

- ^ Mauseth 2003、819–848 ページ。

- ^ヘレラ&ペルマー 2002年、211-235頁。

- ^プロクター&ヨー 1973年、479ページ。

- ^ヘレラ&ペルマー 2002年、157–185頁。

- ^ヘレラ&ペルマー 2002年、185~210頁。

- ^ベネット&ウィリス 2001、5~32頁。

- ^ビアリング、オズボーン、チャロナー 2001、287–394頁。

- ^ビョルンら。 1999 年、449 ~ 454 ページ。

- ^ベン・メナヘム 2009、5369–5370 ページ。

- ^ベン・メナヘム 2009年、5369頁。

- ^ステイス 2010b、629–633 ページ。

- ^ハンコック 2004、190–196ページ。

- ^ Sobotka、Sáková、Curn 2000、103–112 ページ。

- ^ Renner & Ricklefs 1995、596–606 ページ。

- ^ポーリー & ホジェッツ 2005、2–3 ページ。

- ^ダーウィン、CR 1878. 植物界における交雑と自殖の影響. ロンドン: ジョン・マレー. darwin-online.org.uk

- ^サヴィダン 2000、13–86頁。

- ^ a bキャンベルら 2008年、495-496頁。

- ^モーゲンセン、1996 年、383–384 ページ。

- ^アラビドプシスゲノムイニシアティブ 2000、796–815頁。

- ^デボス&ゲイル 2000 .

- ^カリフォルニア大学デービス校 2012年.

- ^ Russin et al. 1996 年、645 ~ 658 ページ。

- ^ Rochaix、Goldschmidt-Clermont & Merchant 1998、p. 550。

- ^グリンら 2007年、451-461頁。

- ^ポッシンガムとローズ、1976 年、295–305 ページ。

- ^サンら。 2002 年、95–100 ページ。

- ^ハインホルスト&キャノン 1993、1~9ページ。

- ^シェル&ヴァン・モンタギュー 1977年、159–179頁。

- ^バード 2007年、396-398頁。

- ^ハンター 2008 .

- ^スペクター 2012、8ページ。

- ^ライク 2007、425–432頁。

- ^コスタ&ショー 2007年、101~106頁。

- ^コーン&ヴェドヴァ 2004 .

- ^ Mauseth 2003、552–581 ページ。

- ^コープランド 1938年、383-420頁。

- ^ Woese et al. 1977 , 305–311頁。

- ^キャバリエ・スミス 2004年、1251–1262頁。

- ^ Mauseth 2003、617–654 ページ。

- ^ベッカー&マリン 2009、999–1004頁。

- ^フェアロン・デマレット 1996年、217–233頁。

- ^スチュワート&ロスウェル 1993年、279-294頁。

- ^ Taylor、Taylor&Krings 2009、第13章。

- ^ a b Mauseth 2003、720–750 ページ。

- ^ Mauseth 2003、751–785 ページ。

- ^ Lee et al. 2011 , p. e1002411.

- ^ Mauseth 2003、278–279 ページ。

- ^ Mauseth 2003、280–314 ページ。

- ^ Mauseth 2003、315–340 ページ。

- ^ Mauseth 2003、341–372 ページ。

- ^ Mauseth 2003、373–398 ページ。

- ^マウスス 2012、351ページ。

- ^ダーウィン 1880、129–200ページ。

- ^ダーウィン 1880、449–492ページ。

- ^ダーウィン 1880、573ページ。

- ^植物ホルモン 2013 .

- ^ウェント&ティマン 1937年、110~112頁。

- ^ Mauseth 2003、411–412 ページ。

- ^サセックス 2008年、1189–1198頁。

- ^キャンベル他 2008年、827-830頁。

- ^ Mauseth 2003、411–413 ページ。

- ^ Taiz & Zeiger 2002、461–492 ページ。

- ^ Taiz & Zeiger 2002、519–538 ページ。

- ^リン、ゾン、グリアソン 2009、331–336頁。

- ^ Taiz & Zeiger 2002、539–558 ページ。

- ^デモール、レデラー、メルシエ、1962 年、675–685 ページ。

- ^チニら。 2007、666–671 ページ。

- ^ルー 1984年、25~29頁。

- ^レイヴン、エバート、アイヒホルン、2005 年、p. 9.

- ^ Mauseth 2003、433–467 ページ。

- ^国立バイオテクノロジー情報センター 2004 .

- ^マウスス 2003、62–81頁。

- ^ロペス・バウティスタ、ウォーターズ&チャップマン 2003、1715–1718頁。

- ^キャンベル他 2008年、630、738頁。

- ^ a b cキャンベル他 2008年、739頁。

- ^キャンベル他 2008年、607-608頁。

- ^レップ 2012 .

- ^ a bキャンベルら 2008年、812-814頁。

- ^キャンベル他 2008年、740頁。

- ^ a b Mauseth 2003、185–208 ページ。

- ^ミティラら。 2003 年、408 ~ 414 ページ。

- ^キャンベル他 2008年、741頁。

- ^ Mauseth 2003、114–153 ページ。

- ^ Mauseth 2003、154–184 ページ。

- ^ Capon 2005、11ページ。

- ^ Mauseth 2003、209–243 ページ。

- ^ Mauseth 2003、244–277 ページ。

- ^ Sattler & Jeune 1992、pp. 249–269。

- ^リルバーン他 2006 .

- ^ McNeill et al. 2011、p. 前文、パラグラフ7。

- ^ a b Mauseth 2003、528–551 ページ。

- ^ Mauseth 2003、528–555 ページ。

- ^国際植物分類学会 2006 .

- ^シリン・ロバーツ、2000、p. 198.

- ^ Mauseth 2012、438–444 ページ。

- ^ Mauseth 2012、446–449 ページ。

- ^アンダーソン 2001、26~27頁。

- ^ Mauseth 2012、442–450 ページ。

- ^ Stace 2010a、104ページ。

- ^マウスス 2012、453ページ。

- ^チェイスら、2003年、399-436頁。

- ^ Capon 2005、223ページ。

- ^モートン1981、459–459頁。

- ^リンドリー 1848 .

- ^シンプソン 2010 .

出典

- アチャリヤ、ディーパック、アンシュ、シュリヴァスタヴァ(2008年)『先住民のハーブ療法:部族の処方と伝統的なハーブ療法』ジャイプール、インド:アーヴィシュカル出版社。ISBN 978-81-7910-252-7。

- アデルソン、バーバラ(2003年12月)「小学校教師のための植物学・生態学自然科学研究所」。Botanical Gardens Conservation International。2013年5月23日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2013年6月8日閲覧。

- アンダーソン、エドワード・F. (2001). 『サボテンの家族』 ペントランド、オレゴン州: ティンバー・プレス. ISBN 978-0-88192-498-5。

- Armstrong, GA; Hearst, JE (1996). 「カロテノイド2:カロテノイド色素生合成の遺伝学と分子生物学」 . FASEB J. 10 ( 2): 228– 237. doi : 10.1096/fasebj.10.2.8641556 . PMID 8641556. S2CID 22385652 .

- Becker, Burkhard; Marin, Birger (2009). 「ストレプト藻類と胚植物の起源」 Annals of Botany . 103 (7): 999– 1004. doi : 10.1093/aob/mcp044 . PMC 2707909. PMID 19273476 .

- Beerling, DJ ; Osborne, CP ; Chaloner, WG (2001). 「後期古生代における大気中のCO2減少に関連した陸上植物の葉形態の進化」(PDF) . Nature . 410 (6826): 352– 354. Bibcode : 2001Natur.410..352B . doi : 10.1038/35066546 . PMID 11268207. S2CID 4386118. 2010年9月20日時点のオリジナルよりアーカイブ(PDF) . 2018年12月14日閲覧.

- ベンデロス, マルクス; テクスター, スザンヌ; ウィンザー, アーロン J.; ミッチェル=オルズ, トーマス; ガーシェンゾン, ジョナサン; クロイマン, ユルゲン (2006年6月). 「植物の二次代謝における正の選択による多様化の促進」 .米国科学アカデミー紀要. 103 (24): 9118– 9123. Bibcode : 2006PNAS..103.9118B . doi : 10.1073 / pnas.0601738103 . JSTOR 30051907. PMC 1482576. PMID 16754868 .

- ベン=メナヘム、アリ(2009年)『自然科学と数学の歴史百科事典』第1巻、ベルリン:シュプリンガー・フェアラーク、ISBN 978-3-540-68831-0。

- ベネット、チャールズ・E.、ハモンド、ウィリアム・A. (1902). 『テオプラストスの登場人物 ― 序論』 ロンドン:ロングマンズ・グリーン社。2023年2月10日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2012年6月27日閲覧。

- Bennett, KD; Willis, KJ (2001). 「花粉」. Smol, John P.; Birks, H. John B. (編).湖底堆積物を用いた環境変化の追跡第3巻:陸生、藻類、珪質指標. ドルドレヒト、ドイツ:Kluwer Academic Publishers.

- バード、エイドリアン(2007年5月). 「エピジェネティクスの認識」 . Nature . 447 (7143): 396– 398. Bibcode : 2007Natur.447..396B . doi : 10.1038/nature05913 . PMID 17522671. S2CID 4357965 .

- Björn, LO; Callaghan, TV; Gehrke, C.; Johanson, U.; Sonesson, M. (1999年11月). 「オゾン層の破壊、紫外線、そして植物の生命」. Chemosphere – Global Change Science . 1 (4): 449– 454. Bibcode : 1999ChGCS...1..449B . doi : 10.1016/S1465-9972(99)00038-0 .

- ボールド, HC (1977). 『植物界』(第4版). エングルウッド・クリフス, ニュージャージー: プレンティス・ホール. ISBN 978-0-13-680389-8。

- Braselton, JP (2013). 「植物生物学とは何か?」オハイオ大学. 2015年9月24日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2013年6月3日閲覧。

- バーガー、ウィリアム・C. (2013). 「被子植物の起源:単子葉植物を起点としたシナリオ」シカゴ:フィールド博物館所蔵。2012年10月23日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2013年6月15日閲覧。

- バロウズ、WJ(1990)『植生変化のプロセス』ロンドン:アンウィン・ハイマン、ISBN 978-0-04-580013-1。

- バッツ、スティーブン・D. (2007). 『地球システムの科学』(第2版). クリフトンパーク、ニューヨーク州: デルマー・センゲージ・ラーニング. ISBN 978-1-4180-4122-9。

- キャンベル, ニール・A.; リース, ジェーン・B.; ウリー, リサ・アンドレア; ケイン, マイケル・L.; ワッサーマン, スティーブン・アレクサンダー; ミノルスキー, ピーター・V.; ジャクソン, ロバート・ブラッドリー (2008).生物学(第8版). サンフランシスコ: ピアソン・ベンジャミン・カミングス. ISBN 978-0-321-54325-7。

- ドゥ・カンドール、アルフォンス(2006)『栽培植物の起源』グレイシャー国立公園(モンタナ州):ケシンガー出版。ISBN 978-1-4286-0946-4。

- ブライアン・カポン(2005年)『園芸家のための植物学』(第2版)オレゴン州ポートランド:Timber Publishing. ISBN 978-0-88192-655-2。

- キャバリエ=スミス、トーマス (2004). 「生命の6つの王国のみ」(PDF) . Proceedings of the Royal Society of London B. 271 ( 1545): 1251– 1262. doi : 10.1098/rspb.2004.2705 . PMC 1691724. PMID 15306349. 2011年1月10日時点のオリジナルよりアーカイブ(PDF) . 2012年4月1日閲覧.

- チャフィー、ナイジェル (2007). 「エサウの植物解剖学、植物体の分裂組織、細胞、組織:その構造、機能、発達」 Annals of Botany . 99 (4): 785– 786. doi : 10.1093/aob/mcm015 . PMC 2802946 .

- チャップマン, ジャスミン; ホースフォール, ピーター; オブライエン, パット; マーフィー, ジャン; マクドナルド, アヴェリル (2001). Science Web . チェルトナム, イギリス: ネルソン・ソーンズ. ISBN 978-0-17-438746-6。

- Chase, Mark W.; Bremer, Birgitta; Bremer, Kåre; Reveal, James L.; Soltis, Douglas E.; Soltis, Pamela S.; Stevens, Peter S. (2003). 「被子植物系統分類群の最新版:顕花植物の目と科における分類:APG II」(PDF) . Botanical Journal of the Linnean Society . 141 (4): 399– 436. doi : 10.1046/j.1095-8339.2003.t01-1-00158.x . 2016年3月3日時点のオリジナルよりアーカイブ(PDF) . 2012年4月1日閲覧。

- チニ、A.フォンセカ、S.フェルナンデス、G.アディ、B.チコ、JM。ロレンツォ、O.ガルシア=カサド、G.ロペス・ヴィドリエロ、I.ロサーノ、FM;ポンセ氏、MR。ミコル、JL;ソラノ、R. (2007)。 「リプレッサーのJAZファミリーはジャスモン酸シグナル伝達のミッシングリンクである」。自然。448 (7154): 666–671 . Bibcode : 2007Natur.448..666C。土井:10.1038/nature06006。PMID 17637675。S2CID 4383741。

- コッキング、エドワード・C. (1993年10月18日). 「訃報:F・C・スチュワード教授」 .インディペンデント紙. ロンドン. 2012年11月9日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2013年7月5日閲覧。

- カレン・C・コーン;クリス・B・デラ・ヴェドヴァ(2004年6月1日)「パラミューテーション:クロマチンのつながり」植物細胞誌16 ( 6): 1358-1364 . Bibcode : 2004PlanC..16.1358D . doi : 10.1105/tpc.160630 . ISSN 1040-4651 . PMC 490031. PMID 15178748 .

- コープランド、ハーバート・フォークナー (1938). 「生物界」. Quarterly Review of Biology . 13 (4): 383– 420. doi : 10.1086/394568 . S2CID 84634277 .

- コスタ、シルビア;ショー、ピーター(2007年3月)。「『開かれた心』を持つ細胞:細胞は運命をどのように変えるのか」(PDF)。Trends in Cell Biology。17(3):101– 106。doi :10.1016/j.tcb.2006.12.005。PMID 17194589。 2013年12月15日時点のオリジナル(PDF)からアーカイブ。

- クーズンズ、ロジャー、モーティマー、マーティン (1995). 『雑草個体群の動態』 ケンブリッジ: ケンブリッジ大学出版局. ISBN 978-0-521-49969-9. 2023年2月10日時点のオリジナルよりアーカイブ。2015年6月27日閲覧。

- ダラル、アフマド(2010年)『イスラム、科学、そして歴史の挑戦』ニューヘイブン、コネチカット州:イェール大学出版局、ISBN 978-0-300-15911-0. 2023年2月10日時点のオリジナルよりアーカイブ。2020年10月6日閲覧。

- チャールズ・ダーウィン(1880)『植物の運動力』(PDF)ロンドン:マレー社。2016年10月14日時点のオリジナルよりアーカイブ(PDF) 。 2013年7月14日閲覧。

- デモール、E.レデラー、E.メルシエ、D. (1962)。 「ジャスモン酸メチルの構造の分離と決定、ジャスミンの本質の香りの性質の構成要素 ジャスミンの本質の香りの特徴の分離とジャスミンの構造の決定、ジャスミンの本質の香りの性質」。ヘルベチカ・チミカ・アクタ。45 (2): 675–685。土井: 10.1002/hlca.19620450233。

- デンスモア、フランシス(1974)『インディアンが野生植物を食料、薬、工芸品にどのように利用したか』ドーバー出版ISBN 978-0-486-13110-8。

- Devos, Katrien M. ; Gale, MD (2000年5月). 「ゲノム関係性:現在の研究における草本モデル」 . The Plant Cell . 12 (5): 637– 646. doi : 10.2307/3870991 . JSTOR 3870991. PMC 139917. PMID 10810140. 2008年6月7日 時点のオリジナルよりアーカイブ。2009年6月29日閲覧。

- Ehrhardt, DW; Frommer, WB (2012年2月). 「21世紀の植物科学のための新技術」 . The Plant Cell . 24 (2): 374– 394. Bibcode : 2012PlanC..24..374E . doi : 10.1105/tpc.111.093302 . PMC 3315222. PMID 22366161 .

- エレシェフスキー, マーク (1997). 「リンネの階層構造の進化」.生物学と哲学. 12 (4): 493– 519. doi : 10.1023/A:1006556627052 . S2CID 83251018 .

- Ferro, Myriam; Salvi, Daniel; Rivière-Rolland, Hélène; Vermat, Thierry; et al. (2002年8月20日). 「葉緑体エンベロープの内在性膜タンパク質:新規トランスポーターの同定と細胞内局在」 . Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America . 99 (17): 11487– 11492. Bibcode : 2002PNAS...9911487F . doi : 10.1073 / pnas.172390399 . PMC 123283. PMID 12177442 .

- フェアロン=デマレット、ミュリエル(1996年10月)「Dorinnotheca streelii Fairon-Demaret, gen. et sp. nov.、ベルギーの上部ファメニアン期に発見された新種の早期種子植物」『古植物学・花粉学評論』93 ( 1–4 ): 217– 233. Bibcode : 1996RPaPa..93..217F . doi : 10.1016/0034-6667(95)00127-1 .

- Finney, DJ (1995年11月). 「フランク・イェーツ 1902年5月12日 – 1994年6月17日」.王立協会フェロー伝記. 41 (41): 554–573 . doi : 10.1098/rsbm.1995.0033 . JSTOR 770162. S2CID 26871863 .

- フロロス、ジョン・D.、ニューサム、ロゼッタ、フィッシャー、ウィリアム (2010). 「今日そして明日の世界を養う:食品科学技術の重要性」(PDF) . 食品技術者協会.オリジナル(PDF)から2012年2月16日アーカイブ. 2012年3月1日閲覧.

- Fry, SC (1989). 「キシログルカンの構造と機能」. Journal of Experimental Biology . 40 (1): 1. Bibcode : 1989JEBot..40....1F . doi : 10.1093/jxb/40.1.1 .

- ゴードン・ゴード、DH・ヘドリック (2001). 『昆虫学辞典』 ケンブリッジ、マサチューセッツ州: CABI Publishing. ISBN 978-0-85199-291-4. 2023年2月10日時点のオリジナルよりアーカイブ。2020年10月6日閲覧。

- エイサ・グレイ、チャールズ・サージェント (1889). 『エイサ・グレイの科学論文集:チャールズ・スプレーグ・サージェント選』 ボストン、マサチューセッツ州:ホートン・ミフリン. 2023年2月10日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2012年2月26日閲覧。

- グリーン、エドワード・リー (1909). 『植物史のランドマーク:植物学の発展における特定の時代の研究:第1部、西暦1562年以前』 ワシントンD.C.:スミソニアン協会. 2023年2月10日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2015年6月27日閲覧。

- Glynn, Jonathan M.; 宮城島 真也; Yoder, David W.; Osteryoung, Katherine W.; Vitha, Stanislav (2007年5月1日). 「葉緑体分裂」 . Traffic . 8 (5): 451– 461. doi : 10.1111/ j.1600-0854.2007.00545.x . PMID 17451550. S2CID 2808844 .

- Gowik, U.; Westhoff, P. (2010). 「C3光合成からC4光合成への道」 .植物生理学. 155 (1): 56– 63. doi : 10.1104/pp.110.165308 . PMC 3075750. PMID 20940348 .

- Grime, JP; Hodgson, JG (1987). 「現代生態学理論への植物学的貢献」 . The New Phytologist . 106 (1): 283– 295. Bibcode : 1987NewPh.106S.283G . doi : 10.1111/j.1469-8137.1987.tb04695.x . JSTOR 2433023 .

- ガスト、デベンス (1996). 「なぜ光合成を研究するのか?」アリゾナ州立大学. 2012年2月9日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2012年2月26日閲覧。

- ハンコック、ジェームズ・F. (2004). 『植物の進化と作物種の起源』ケンブリッジ、マサチューセッツ州: CABIパブリッシング. ISBN 978-0-85199-685-1。

- ハーバーラント、G. (1902)。 「フランツェンツェレンを楽しむ文化」。Mathematisch-naturwissenschaftliche (ドイツ語)。111 (1): 69–92 . JSTOR 23357608。

- ハリス、ヘンリー(2000年)『細胞の誕生』ニューヘイブン、コネチカット州:イェール大学出版局、ISBN 978-0-300-08295-1。

- Heinhorst, S.; Cannon, GC (1993年1月). 「葉緑体におけるDNA複製」 . Journal of Cell Science . 104 (104): 1– 9. doi : 10.1242/jcs.104.1.1 . 2013年2月26日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2013年7月2日閲覧。

- Herrera, CM; Pellmyr, O. (2002). 『植物と動物の相互作用:進化論的アプローチ』 ホーボーケン, ニュージャージー: Blackwell Science. ISBN 978-0-632-05267-7。

- ヒル、アーサー・W. (1915). 「植物園の歴史と機能」(PDF) .ミズーリ植物園年報. 2 (1/2): 185– 240. Bibcode : 1915AnMBG...2..185H . doi : 10.2307/2990033 . hdl : 2027/hvd.32044102800596 . JSTOR 2990033. 2022年10月9日時点のオリジナルよりアーカイブ(PDF) .

- Hoek, Christiaan; Mann, DG; Jahns, HM (2005). 『藻類:藻類学入門』 ケンブリッジ: ケンブリッジ大学出版局. ISBN 978-0-521-30419-1. 2023年2月10日時点のオリジナルよりアーカイブ。2015年6月27日閲覧。

- Howe, CJ; Barbrook, AC; Nisbet, RER; Lockhart, PJ; Larkum, AWD (2008). 「プラスチドの起源」 . Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences . 363 (1504): 2675– 2685. doi : 10.1098/rstb.2008.0050 . PMC 2606771. PMID 18468982 .

- ハンター、フィリップ(2008年5月)「遺伝子が記憶するもの」 。 2008年5月1日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2013年8月24日閲覧。

- Janzen, Daniel H.(CBOL植物ワーキンググループ)、Forrest, LL、Spouge, JL、Hajibabaei, M.、他 (2009年8月4日). 「陸上植物のDNAバーコード」 . Proceedings of the National Academy of Sciences . 106 (31): 12794– 12797. doi : 10.1073/pnas.0905845106 . PMC 2722355. PMID 19666622 .

- ヤセチコ, スコット; シャープ, ザカリー D.; ギブソン, ジョン J.; バークス, S. ジーン; イー, イー; フォーセット, ピーター J. (2013年4月3日). 「蒸散が支配する陸水フラックス」. Nature . 496 (7445): 347– 350. Bibcode : 2013Natur.496..347J . doi : 10.1038 / nature11983 . PMID 23552893. S2CID 4371468 .

- ジェフリーズ、ディアミッド(2005年)『アスピリン:奇跡の薬の驚くべき物語』ニューヨーク:ブルームズベリー、ISBN 978-1-58234-600-7。

- Judd, WS; Campbell, CS; Kellogg, EA; Stevens, PF; Donoghue, MJ (2002). 『植物系統学:系統学的アプローチ』 サンダーランド, マサチューセッツ州: Sinauer Associates. ISBN 978-0-87893-403-4。

- カープ、ジェラルド(2009年)『細胞と分子生物学:概念と実験』ホーボーケン、ニュージャージー州:ジョン・ワイリー・アンド・サンズ、ISBN 978-0-470-48337-4. 2023年2月10日時点のオリジナルよりアーカイブ。2020年10月6日閲覧。

- ケンリック, ポール; クレイン, ピーター R. (1997年9月). 「陸上植物の起源と初期進化」. Nature . 389 (6646): 33–39 . Bibcode : 1997Natur.389...33K . doi : 10.1038/37918 . S2CID 3866183 .

- Kim, E.; Archibald, JM (2009). 「プラスチドとそのゲノムの多様性と進化」. Sandelius, Anna Stina; Aronsson, Henrik (編).葉緑体. 植物細胞モノグラフ. 第13巻. pp. 1– 39. CiteSeerX 10.1.1.325.3438 . doi : 10.1007/978-3-540-68696-5_1 . ISBN 978-3-540-68692-7. S2CID 83672683 .

- クレム、ディーター。ヒューブライン、ブリギッテ。フィンク、ハンス・ピーター。ボーン、アンドレアス (2005 年 9 月 6 日)。 「セルロース:魅力的なバイオポリマーと持続可能な原料」。ケムインフォーム。36 (36): 3358–93 .土井: 10.1002/chin.200536238。PMID 15861454。

- Kolattukudy, Pappachan E. (1996). "3" . Kerstiens, G. (ed.).植物クチクラ. 環境植物生物学シリーズ. オックスフォード: BIOS Scientific Publishers Ltd. ISBN 978-1-85996-130-8。

- Kress, WJ; Wurdack, KJ; Zimmer, EA; Weigt, LA; Janzen, DH (2005年6月). 「DNAバーコードを用いた顕花植物の同定」 . Proceedings of the National Academy of Sciences . 102 (23): 8369– 8374. Bibcode : 2005PNAS..102.8369K . doi : 10.1073/pnas.0503123102 . PMC 1142120. PMID 15928076 .補足情報2007年11月3日Wayback Machineにアーカイブ

- クーンライン、ハリエット・V.、ターナー、ナンシー・J.(1991年)『カナダ先住民の伝統的な植物性食品:栄養、植物学、そして利用』テイラー&フランシス社、ISBN 978-2-88124-465-0. 2023年2月10日時点のオリジナルよりアーカイブ。2016年5月4日閲覧。

- Lee, Ernest K.; Cibrian-Jaramillo, Angelica; Kolokotronis, Sergios-Orestis; Katari, Manpreet S.; Stamatakis, Alexandros; Ott, Michael; Chiu, Joanna C.; Little, Damon P.; Stevenson, Dennis W.; McCombie, W. Richard; Martienssen, Robert A.; Coruzzi, Gloria; Desalle, Rob (2011). Sanderson, Michael J (ed.). 「種子植物の機能系統ゲノム的視点」 . PLOS Genetics . 7 (12) e1002411. doi : 10.1371/ journal.pgen.1002411 . PMC 3240601. PMID 22194700 .

- Leonelli, Sabina; Charnley, Berris; Webb, Alex; Bastow, Ruth (2012). 「Under One Leaf: A Historical Perspective on the UK Plant Science Federation」 . New Phytologist . 195 (1): 10– 13. Bibcode : 2012NewPh.195...10L . doi : 10.1111/j.1469-8137.2012.4168.x . hdl : 10871/9251 . PMID 22530650. 2021年12月10日時点のオリジナルよりアーカイブ。2018年9月10日閲覧。

- Lepp, Heino (2012). 「コケ」オーストラリア国立植物園. 2008年6月8日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2013年7月14日閲覧。

- リーヴィー、マーティン(1973)『初期アラビア語薬理学:古代・中世史料に基づく入門』ライデン:ブリル・アーカイブ。ISBN 978-90-04-03796-0. 2023年2月10日時点のオリジナルよりアーカイブ。2019年3月15日閲覧。

- Lewis, Louise A.; McCourt, Richard M. (2004). 「緑藻類と陸上植物の起源」. American Journal of Botany . 91 (10): 1535– 1556. Bibcode : 2004AmJB...91.1535L . doi : 10.3732 / ajb.91.10.1535 . PMID 21652308. S2CID 14062252 .

- リデル、ヘンリー・ジョージ; スコット、ロバート (1940). Botane (βοτάνη) . オックスフォード: クラレンドン・プレス (タフツ大学ペルセウス・デジタル・ライブラリー経由). 2021年2月24日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2021年2月20日閲覧。

- Lilburn, Timothy G.; Harrison, Scott H.; Cole, James R.; Garrity, George M. (2006). 「系統的生物学の計算論的側面」 . Briefings in Bioinformatics . 7 (2): 186– 195. doi : 10.1093/bib/bbl005 . PMID 16772262 .

- Lin, Z.; Zhong, S.; Grierson, D. (2009). 「エチレン研究における最近の進歩」 . Journal of Experimental Botany . 60 (12): 3311– 3336. doi : 10.1093/jxb/erp204 . PMID 19567479 .

- Lindley, J. (1848). 『植物学入門』第2巻(第4版). ロンドン: Longman, Brown, Green and Longmans. pp. 385– 386. 2023年2月10日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2022年7月30日閲覧。

- López-Bautista, JM; Waters, DA; Chapman, RL (2003). 「フラグモプラスチン、緑藻類、そして細胞質分裂の進化」 . International Journal of Systematic and Evolutionary Microbiology . 53 (6): 1715– 1718. doi : 10.1099/ijs.0.02561-0 . PMID 14657098 .

- Lunn, JE (2002). 「スクロース合成の進化」 .植物生理学. 128 (4): 1490–500 . Bibcode : 2002PlanP.128.1490L . doi : 10.1104/pp.010898 . PMC 154276. PMID 11950997 .

- Lüttge, Ulrich (2006). 「光合成の柔軟性と生態生理学的可塑性:新熱帯地域における唯一のCAM樹木であるクルーシアからの疑問と教訓」 . New Phytologist . 171 (1): 7– 25. Bibcode : 2006NewPh.171....7L . doi : 10.1111 / j.1469-8137.2006.01755.x . JSTOR 3694480. PMID 16771979 .

- マン, J. (1987). 『二次代謝』第2版. オックスフォード: オックスフォード大学出版局. ISBN 978-0-19-855529-2。

- マニッシュ、リサ(2006年)『リサ著 古代エジプトの薬草』カイロ:カイロ・アメリカン大学出版局、ISBN 977-416-034-7。

- マウスス、ジェームズ・D. (2003). 『植物学:植物生物学入門』(第3版). サドベリー、マサチューセッツ州: ジョーンズ・アンド・バートレット・ラーニング. ISBN 978-0-7637-2134-3。

- マウスス、ジェームズ・D. (2012). 『植物学:植物生物学入門』(第5版). サドベリー、マサチューセッツ州: ジョーンズ・アンド・バートレット・ラーニング. ISBN 978-1-4496-6580-7。

- McCutcheon, AR; Ellis, SM; Hancock, RE; Towers, GH (1992-10-01). 「ブリティッシュコロンビア州先住民の薬用植物の抗生物質スクリーニング」. Journal of Ethnopharmacology . 37 (3): 213– 223. doi : 10.1016/0378-8741(92)90036-q . ISSN 0378-8741 . PMID 1453710 .

- マクニール、J.フロリダ州バリー。バック、WR。ドゥムラン、V.グロイター、W. DL州ホークスワース。ヘレンディーン、PS;ナップ、S.マーホールド、K.プラド、J.プルドオム・ヴァン・レーヌ、ウェストバージニア州。スミス、GF;ウィエルセマ、JH;ニュージャージー州ターランド (2011)。2011 年 7 月、オーストラリアのメルボルンで開催された第 18 回国際植物会議で採択された藻類、菌類、および植物の国際命名規約 (メルボルン コード)。 Vol.レグナム ベジタブル 154。ARG ガントナー フェルラグ KG。ISBN 978-3-87429-425-6. 2013年11月4日時点のオリジナルよりアーカイブ。2014年7月28日閲覧。

- メドベリー、スコット (1993). 「分類学と樹木園の設計」(PDF) . ハーバード大学. 2015年6月9日時点のオリジナルよりアーカイブ(PDF) . 2013年7月26日閲覧.

- Mithila, J.; Hall, JC; Victor, JM; Saxena, PK (2003年1月). 「チジアズロンは、アフリカバイオレット(Saintpaulia ionantha Wendl)の葉と葉柄の切片において、低濃度でシュート器官形成を、高濃度で体細胞胚形成を誘導する」. Plant Cell Reports . 21 (5): 408– 414. Bibcode : 2003PCelR..21..408M . doi : 10.1007/s00299-002-0544- y . PMID 12789442. S2CID 28072754 .

- モーゲンセン, HL (1996). 「種子植物における細胞質遺伝の仕組みと理由」. American Journal of Botany . 83 (3): 383– 404. doi : 10.2307/2446172 . JSTOR 2446172 .

- モートン、アラン・G. (1981). 『植物学の歴史:古代から現代までの植物学の発展』ロンドン:アカデミック・プレス. ISBN 978-0-12-508380-5。

- ニーダム、ジョセフ;ルー、グウェイジェン;ホアン、シン・ツング(1986年)『中国の科学と文明』第6巻第1部植物学、ケンブリッジ:ケンブリッジ大学出版局。

- ノーベル, P.S. (1983). 『生物物理学的植物生理学・生態学』サンフランシスコ: WHフリーマン. ISBN 978-0-7167-1447-7。

- オバリーズ、トーマス (1998)。Die Religion des Rgveda (ドイツ語)。ウィーン:サムルン・デ・ノビリ。ISBN 978-3-900271-31-2。

- Padmanabhan, Meenu S.; Dinesh-Kumar, SP (2010). 「全員出動 ― 植物の自然免疫の駆動における葉緑体、小胞体、核の役割」 . Molecular Plant-Microbe Interactions . 23 (11): 1368– 1380. Bibcode : 2010MPMI...23.1368P . doi : 10.1094/MPMI-05-10-0113 . PMID 20923348 .

- パナイーノ、アントニオ (2002)。異文化現象としてのイデオロギー: 2000 年 10 月 27 ~ 31 日にシカゴで開催されたアッシリアおよびバビロニア知的遺産プロジェクトの第 3 回年次シンポジウムの議事録(PDF)。ボローニャ:ミメシス・エディツィオーニ。ISBN 978-88-8483-107-1。

- ポーリー、ロン、ホッジッツ、ニック(2005年)『コケ類と苔類』ニューナチュラリストシリーズ第97号、ロンドン:ハーパーコリンズUK、ISBN 978-0-00-220212-1。

- Possingham, JV; Rose, RJ (1976年5月18日). 「ほうれん草の葉における葉緑体の複製と葉緑体DNA合成」Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences . 193 (1112): 295– 305. Bibcode : 1976RSPSB.193..295P . doi : 10.1098/rspb.1976.0047 . S2CID 2691108 .

- プロクター, M.; ヨー, P. (1973).花の受粉, ニューナチュラリストシリーズ. ロンドン: ハーパーコリンズ. ISBN 978-0-00-219504-1。

- レイヴン、ピーター・H.; エバート、レイ・H.; アイヒホルン、スーザン・E. (2005). 『植物生物学』(第7版). ニューヨーク: WH Freeman. ISBN 978-0-7167-1007-3。

- リード、ハワード・S. (1942). 『植物科学小史』 ニューヨーク: ロナルド・プレス.

- Reik, Wolf (2007年5月). 「哺乳類の発生におけるエピジェネティック遺伝子制御の安定性と柔軟性」. Nature . 447 (7143): 425– 432. Bibcode : 2007Natur.447..425R . doi : 10.1038/nature05918 . PMID 17522676. S2CID 11794102 .

- Renner, SS; Ricklefs, RE (1995). 「顕花植物における雌雄異株とその相関関係」(PDF) . American Journal of Botany . 82 (5): 596. doi : 10.2307/2445418 . JSTOR 2445418. 2017年10月24日時点のオリジナルよりアーカイブ(PDF) .

- Rochaix, JD; Goldschmidt-Clermont, M.; Merchant, Sabeeha (1998). The Molecular Biology of Chloroplasts and Mitochondria in Chlamydomonas . Dordrecht, Germany: Kluwer Academic. ISBN 978-0-7923-5174-0. 2023年2月10日時点のオリジナルよりアーカイブ。2015年6月27日閲覧。

- Roux, Stanley J. (1984). 「植物におけるCa2 +とフィトクロムの作用」. BioScience . 34 (1): 25– 29. Bibcode : 1984BiSci..34...25R . doi : 10.2307/1309422 . JSTOR 1309422. PMID 11540810 .

- Russin, William A.; Evert, Ray F.; Vanderveer, Peter J.; Sharkey, Thomas D.; Briggs, Steven P. (1996). 「スクロース輸出欠損型トウモロコシ変異体における特定の原形質連絡の改変とスクロース輸出能の喪失」 . The Plant Cell . 8 (4): 645– 658. doi : 10.1105 / tpc.8.4.645 . PMC 161126. PMID 12239395 .

- Sattler, R. (1992). 「プロセス形態学:発生と進化における構造ダイナミクス」. Canadian Journal of Botany . 70 (4): 708– 714. Bibcode : 1992CaJB...70..708S . doi : 10.1139/b92-091 .

- Sattler, R.; Jeune, B. (1992). 「多変量解析は植物形態の連続体観を裏付ける」Annals of Botany . 69 (3): 249– 262. doi : 10.1093/oxfordjournals.aob.a088338 . JSTOR 42758718 .

- サヴィダン, YH (2000). 「無融合生殖:遺伝学と育種」.植物育種レビュー. 第18巻. pp. 13– 86. doi : 10.1002/9780470650158.ch2 . ISBN 978-0-470-65015-8。

- シャーフ、サラ・T. (2009). 「識別キー、『自然法』、そして植物識別マニュアルの発展」生物学史ジャーナル. 42 (1): 73– 117. doi : 10.1007/s10739-008-9161-0 . PMID 19831202. S2CID 25763275 .

- Scharlemann, JPW; Laurance, WF (2008). 「バイオ燃料はどれほど環境に優しいのか?」Science . 319 (5859): 43– 44. doi : 10.1126/science.11 53103 . PMID 18174426 . S2CID 32144220 .

- Schell, J.; Van Montagu, M. (1977). 「Agrobacterium TumefaciensのTiプラスミドは、植物へのNIF遺伝子導入のための天然ベクターとなるか?」窒素固定のための遺伝子工学. Basic Life Sciences. 第9巻. pp. 159– 179. doi : 10.1007/978-1-4684-0880-5_12 . ISBN 978-1-4684-0882-9. PMID 336023 .

- スティーブ・ショーニング (2005). 「カリフォルニア州有害・侵略的雑草対策計画」(PDF) . カリフォルニア州農務省. 2015年7月18日時点のオリジナルよりアーカイブ(PDF) . 2012年3月1日閲覧.

- Schnurr, JA; Shockey, JM; De Boer, GJ; Browse, JA (2002). 「葉緑体からの脂肪酸の輸出.シロイヌナズナ由来の主要プラスチドアシルコエンザイムA合成酵素の分子生物学的特性」.植物生理学.129 ( 4 ) : 1700– 1709.Bibcode : 2002PlanP.129.1700S.doi : 10.1104 / pp.003251.PMC 166758.PMID 12177483.

- シリン・ロバーツ、ヘザー(2000年)『科学と工学のためのライティング:論文・プレゼンテーション』オックスフォード:バターワース・ハイネマン社、ISBN 978-0-7506-4636-9. 2023年2月10日時点のオリジナルよりアーカイブ。2020年10月6日閲覧。

- シンプソン、ニキ(2010年2月) 「植物記号:新しいイメージのための新しい記号セット」リンネ協会植物学雑誌162 (2): 117–129 . doi : 10.1111/j.1095-8339.2009.01021.x .

- スモール、マイケル(2012年)『生物システムのダイナミクス』ボカラトン、フロリダ州:CRCプレス、ISBN 978-1-4398-5336-8. 2023年2月10日時点のオリジナルよりアーカイブ。2015年6月27日閲覧。

- Sobotka, Roman; Sáková, Lenka; Curn, Vladislav (2000). 「アブラナ科植物における自家不和合性の分子メカニズム」. Current Issues in Molecular Biology . 2 (4): 103– 112. PMID 11471754 .

- スペクター、ティム(2012年)『遺伝子は変えられる:なぜ人は同じなのか』ロンドン:ワイデンフェルド&ニコルソン、ISBN 978-0-297-86631-2。

- TA州スプレイグ。ミシシッピ州スプレイグ (1939 年)。 「バレリウス・コルドゥスの薬草」。ロンドンのリンネ協会のジャーナル。LII (341): 1–113 .土井: 10.1111/j.1095-8339.1939.tb01598.x。

- ステイス、クライヴ・A. (2010a). 「分子による分類:フィールド植物学者にとってのメリットとは?」(PDF) .ワトソニア. 28. 2011年7月26日時点のオリジナル(PDF)からアーカイブ。 2013年7月6日閲覧。

- ステイス、クライヴ(2010b)『ブリテン諸島の新植物相(第3版)』ケンブリッジ:ケンブリッジ大学出版局。ISBN 978-0-521-70772-5。

- スター、セシー(2009年)『生命の統一性と多様性』(AP版)ベルモット、カリフォルニア州:ブルックス/コール、センページ・ラーニング。ISBN 978-1-111-58097-1。

- スチュワート、ウィルソン・ニコルズ、ロスウェル、ガー・W. (1993). 『古生物学と植物の進化』 ケンブリッジ: ケンブリッジ大学出版局. ISBN 978-0-521-38294-6。

- ストーバー, RH; シモンズ, NW (1987). 『バナナ』(第3版), ハーロウ, イギリス: ロングマン. ISBN 978-0-582-46357-8。

- サムナー、ジュディス(2000年)『薬用植物の自然史』ニューヨーク:ティンバー・プレス、ISBN 978-0-88192-483-1。

- Sun, Yuh-Ju; Forouhar, Farhad; Li Hm, Hsou-min; Tu, Shuh-Long; Yeh, Yi-Hong; Kao, Sen; Shr, Hui-Lin; Chou, Chia-Cheng; Chen, Chinpan; Hsiao, Chwan-Deng (2002). 「葉緑体タンパク質トランスロコンの新規GTPase、エンドウ豆Toc34の結晶構造」Nature Structural Biology . 9 (2): 95– 100. doi : 10.1038/nsb744 . PMID 11753431 . S2CID 21855733 .

- Sussex, I. (2008). 「現代植物バイオテクノロジーの科学的ルーツ」 . The Plant Cell . 20 (5): 1189–1198 . Bibcode : 2008PlanC..20.1189S . doi : 10.1105/tpc.108.058735 . PMC 2438469. PMID 18515500 .

- タイズ、リンカーン。ザイガー、エドゥアルド (2002)。植物生理学(第 3 版)。マサチューセッツ州サンダーランド: Sinauer Associates。ISBN 978-0-87893-823-0。

- 高市 真一 (2011年6月). 「藻類中のカロテノイド:分布、生合成、および機能」 .海洋医薬品. 9 (12): 1101–1118 . doi : 10.3390/md9061101 . PMC 3131562. PMID 21747749 .

- Tansley, AG (1935). 「植生用語と概念の使用と濫用」.生態学. 16 (3): 284– 307. doi : 10.2307/1930070 . JSTOR 1930070 .

- Taylor, TN; Taylor, EL; Krings, M. (2009).古植物学 化石植物の生物学と進化(第2版). アムステルダム; ボストン: Academic Press. ISBN 978-0-12-373972-8。

- トンプソン, ジェームズ E.; フライ, スティーブン C. (2001). 「生きた植物細胞におけるトランスグリコシル化による壁結合キシログルカンの再構築」 . The Plant Journal . 26 (1): 23– 34. doi : 10.1046/ j.1365-313x.2001.01005.x . PMID 11359607. S2CID 18256045 .

- ワゴナー、ベン (2001). 「カリフォルニア大学古生物学博物館」カリフォルニア大学バークレー校. 2009年2月4日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2012年2月27日閲覧。

- Went, FW; Thimann, KV (1937).植物ホルモン(PDF) . ニューヨーク: Macmillan.

- ウィリス, AJ (1997). 「生態系:歴史的に見た進化概念」 .機能生態学. 11 (2): 268– 271. doi : 10.1111/j.1365-2435.1997.00081.x .

- Woese, CR; Magrum, WE; Fox, LJ; Wolfe, GE; Woese, RS (1977年8月). 「細菌における古代の分岐」. Journal of Molecular Evolution . 9 (4): 305– 311. Bibcode : 1977JMolE...9..305B . doi : 10.1007/BF01796092 . PMID 408502. S2CID 27788891 .

- ヤニフ、ゾハラ。バッハラック、ウリエル (2005)。薬用植物のハンドブック。ニューヨーク州ビンガムトン: Haworth Press。ISBN 978-1-56022-994-0。

- Yates, F.; Mather, K. (1963). 「ロナルド・エイルマー・フィッシャー 1890–1962」 .王立協会フェロー伝記. 9 : 91– 129. doi : 10.1098/rsbm.1963.0006 . JSTOR 769423 .

- ゾハリ、ダニエル、ホップ、マリア(2000年)『旧世界における植物の栽培化』(第3版)オックスフォード:オックスフォード大学出版局。ISBN 978-0-19-850356-9。

- アラビドプシス・ゲノム・イニシアチブ (2000). 「顕花植物シロイヌナズナのゲノム配列解析」 . Nature . 408 (6814): 796– 815. Bibcode : 2000Natur.408..796T . doi : 10.1038/35048692 . PMID 11130711 .

- 「オーキシン」。植物ホルモン、ロング・アシュトン研究ステーション、バイオテクノロジー・生物科学研究評議会。2021年12月10日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2013年7月15日閲覧。

- 「NCBIリソースの根底にある科学の基礎入門」国立生物工学情報センター(NCBI). 2004年3月30日. 2002年2月16日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2012年3月5日閲覧。

- 「植物学」オンライン語源辞典。2012年。2017年9月8日時点のオリジナルよりアーカイブ。2012年2月24日閲覧。

- 「コケ類(コケ類と苔類)」 . The Plant List (World Flora Online に置き換えられました) . 2017年6月6日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2017年3月13日閲覧。

- 「初期の植物誌 ― ドイツ植物学の父たち」ウェールズ国立博物館. 2007年7月4日. 2012年6月29日時点のオリジナルよりアーカイブ。2012年2月19日閲覧。

- 「キャサリン・エサウ」国立科学財団、1989年。2012年10月16日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2013年6月26日閲覧。

- 「進化と多様性、次の千年紀のための植物学:I. 知識人:進化、発達、生態系」アメリカ植物学会。1998年1月31日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2013年6月25日閲覧。

- 「ハーブ療法」メリーランド大学医療センター。2012年3月2日時点のオリジナルよりアーカイブ。2012年3月2日閲覧。

- 「古植物学」クリーブランド自然史博物館。2014年8月11日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2014年7月30日閲覧。

- 「ブラキポディウムの物理地図」カリフォルニア大学デービス校。2011年8月24日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2012年2月26日閲覧。

- 「地球上の植物と生命」ミズーリ植物園、2009年。2006年6月24日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2012年3月10日閲覧。

- 「勧告60F」。国際植物命名規約、ウィーン規約。国際植物分類学会。2006年。2021年1月26日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2012年3月4日閲覧。

- 「研究により、ネイティブアメリカンがスウィートグラスを虫除けとして利用していたことが確認された」ワシントン・ポスト、2015年8月18日。2018年10月19日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2016年5月5日閲覧。

- RBG Kew (2016). 『世界の植物の現状報告書 2016』(PDF) . キュー王立植物園. ISBN 978-1-84246-628-5. 2016年9月28日時点のオリジナル(PDF)からアーカイブ。2016年9月28日閲覧。

外部リンク

ウィキメディア・コモンズの植物学関連メディア

ウィキメディア・コモンズの植物学関連メディア

.jpg/440px-Hieronymus_Bock_(1546).jpg)

![最も一般的なタイプの植物(すべての植物種の5分の3)である「典型的な」双子葉植物の図。[182] しかし、実際にはこれとまったく同じように見える植物はありません。](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a9/Plant.svg/330px-Plant.svg.png)