レコンキスタ

レコンキスタ(スペイン語とポルトガル語で「再征服」の意)[ a ]、あるいはアル・アンダルスの陥落[ b ]は、711年のイスラム教徒による征服以前は西ゴート王国の一部であったイスラム教徒支配下のアル・アンダルスに対して、北部キリスト教国家が行った一連の軍事・文化運動である。レコンキスタは1492年にスペインのカトリック両王がグラナダを占領したことで終結し、イベリア半島におけるイスラム教徒の支配は終焉した。[ 4 ] [ 5 ]

レコンキスタの始まりは、伝統的にコバドンガの戦い( 718年または722年頃)とされている。これはイベリア半島におけるイスラム教徒の征服開始から約10年後のことである。この戦いでアストゥリアス王国軍は、軍事侵攻開始以来初めて、ウマイヤ朝軍に対してキリスト教徒として勝利を収めた。 [ 6 ] 11世紀初頭までに、コルドバ王国はタイファと呼ばれる一連の小規模な後継国家へと崩壊していった。北方諸王国はこれらの領地に対してさらに進軍し、しばしば貢物を課した。[ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ]

12世紀には、ポルトガル、レオン、カスティーリャ、そしてアラゴン王国が領土拡大を図ったが、その進展はムワッヒド朝の遠征によって時折相殺された。軍部は戦争と入植政策の両方で重要な役割を担った。カスティーリャは13世紀にイスラム教徒の人口が最も多かったグアダルキビル川流域を征服し、南部のイスラム教飛び地であったグラナダを属国とした。1492年のグラナダ陥落後、イベリア半島全域はキリスト教徒の支配下に置かれることになった。征服地域のイスラム教徒の一部は半島からマグリブ地方へ追放されたが、その後1世紀を通じて、残留者(モリスコ)に対する強制同化と社会的差別を定める法令が施行された。

19世紀以降、[ 11 ]伝統的な歴史学では、レコンキスタという言葉を、征服された領土に対する西ゴート王国の復興を指して使ってきた。[ 12 ] [ 13 ] 19世紀後半のスペインの歴史学で確立されたレコンキスタ の概念は、ロマン主義的ナショナリズムの時代にスペインのナショナリズムと関連していた。[ 14 ]最近の研究では、レコンキスタは地域によって異なる複数のエピソードで展開されたプロセスであると説明されている。[ 15 ] [ 16 ]これは、バレンシア州南部で人気があり、スペイン領アメリカの一部でも祝われるモロス・イ・クリスティアノス祭の着想の元になっている。イスラム嫌悪の世界観に照らせば、この概念は21世紀のヨーロッパの極右にとって重要な意味を持つ。[ 17 ] [ 18 ]

コンセプトと期間

中世の著述家たちは、「レコンキスタ」という言葉を、イベリア半島におけるキリスト教徒とイスラム教徒の闘争を描写するために用いたわけではない。歴史学におけるこの用語の発展は、それが言及する出来事から数世紀後に起こったため、様々な意味を持つようになった。実際の「再征服」としてのこの用語の意味は、学者たちの特定の懸念や偏見に左右され、時にはイデオロギー論争の武器として用いられてきた。[ 19 ]

9世紀末までに、キリスト教の征服という概念の一部となった、はっきりとした領土回復主義のイデオロギーが文献に現れていた。 [ 20 ]例えば、匿名のキリスト教年代記『預言年代記』(883-884年)は、711年のターリク・イブン・ズィヤードによる西ゴート王国征服と、この文書が作成されたアストゥリアス王国との間に歴史的なつながりがあると主張し、ヒスパニアにおけるキリスト教徒とイスラム教徒の文化・宗教的分裂、そしてイスラム教徒を追放して征服した領土を回復する必要性を強調した。双方の文献は、北部の小さなキリスト教王国の住民と、イスラム教徒が支配する南部の支配的エリート層との間の、民族と文化に基づく分裂を描いていた。[ 20 ]

20世紀初頭の歴史学で採用された、レコンキスタの起源への直線的なアプローチは、いくつかの問題によって複雑になっている。[ 20 ]たとえば、781年間のイスラム教徒による統治では、大規模な軍事衝突の期間よりも、平和的共存の期間、または少なくとも国境で限定的で局地的な小競り合いの期間の方が多かった。[ 20 ]さらに、キリスト教徒とイスラム教徒のどちらの支配者も、他のキリスト教徒やイスラム教徒と戦い、イスラム教徒とキリスト教徒の協力や同盟も珍しくなく、例えば9世紀には、パンプローナ王国(後のナバラ王国)の創設者であるイニゴ・アリスタとバヌ・カシ族の間で協力や同盟が見られた。[ 20 ] [ 22 ]さらに区別を曖昧にしていたのは、どちら側からも傭兵がいて、彼らはより高額な報酬を支払う側のために戦ったことである。[ 22 ]この時代は、スペインにおけるユダヤ文化の黄金時代など、比較的宗教的共存と寛容が長く続いた時代であったと今日では考えられている。[ 23 ]

10世紀と11世紀の文書は、レコンキスタという概念については一切言及していない。11世紀後半に始まった十字軍は、レコンキスタという宗教的イデオロギーを生み出した。当時のアル=アンダルスでは、キリスト教国家は、サンハジャが統治するムラーヴィド朝の1世紀にわたる支配と、その後、同様に強固なジハード思想を支持したマスムダのムワッハド・カリフによる宗教的過激主義に直面した。[ 16 ]

その考えを裏付けるために、イスラム教徒とキリスト教徒の敵意を描いたプロパガンダ記事が生まれた。最も有名なのは、11世紀フランスの詩歌「ローランの歌」で、サラセン人またはムーア人とのロンスヴォー峠の戦いをフィクション化したもので、数世紀後、普仏戦争でフランスが1870年に敗れた後、実際の出来事とは関係なく、国民に道徳観と国家観を植え付けるためにフランスの学校制度に導入された。[ 24 ] [ 25 ] [ 26 ]

現代のレコンキスタの理念の定着は、19世紀スペイン民族主義の根底にある神話と密接に結びついており、中央集権主義、カスティーリャ主義、そして頑固なカトリックの民族主義の発展と関連し、[ 27 ]民族主義的、ロマン主義的、そして時には植民地主義的なテーマを喚起している。[ 14 ]この概念は20世紀のフランコ独裁政権下でさらに広まった。[ 28 ]こうして、国家カトリック主義の歴史記述における重要な教義の一つとなり、政権の神話的・イデオロギー的アイデンティティとなった。この言説は、最も伝統的な形では、アル・アンダルスの「歴史的非合法性」と、それに続くキリスト教の征服の賛美によって支えられていた。[ 29 ]

外国人とみなされていたイスラム教徒に対する「解放戦争」という発想は、スペイン内戦における反共和主義派の反乱軍にとって都合が良かった。この民族主義派は、地域主義と共産主義によって脅かされている祖国、すなわちパトリアの旗印を掲げて奮闘した。[ 30 ]彼らの反抗的な活動は、教会と国家の統一を回復するための十字軍であり、フランコはアストゥリアスのペラギウスとエル・シッドの両方の立場をとった。[ 30 ]

レコンキスタは、 Voxなどのスペインの右翼ポピュリストや極右政党にとって、現職の進歩主義的または周縁的な民族主義的選択肢や、さまざまな政治的文脈における彼らの価値観を政権から追放するための呼びかけとなっている。 [ 31 ] [ 28 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ]

スペイン内戦中、共和派は敵を外国の侵略者として描写しようと、同様のプロパガンダを展開した。特にフランコ軍におけるアフリカ軍の存在感が際立っていたためである。この軍は、モロッコのスペイン保護領出身のティラドーレス・デ・イフニとレギュラレスのベルベル人兵士で構成されていた。[ 35 ]

伝統主義的な学問は、レコンキスタを、イベリア半島におけるキリスト教国家建設の過程が、過去の世代において外国人に奪われた土地の奪還としばしば定義されてきたことの証拠とみなした。国家建設は、少なくともイデオロギー的には、実践的ではないとしても、イベリア諸国が「再建」される過程として特徴づけられた。[ 36 ]現在の歴史家たちは、レコンキスタが後世の政治的目的のために事後的に作られたという概念そのものに異議を唱えている。少数の歴史家は、スペインとポルトガルは以前は国家として存在しておらず、キリスト教西ゴート王国の継承者たちは、その名が示すように、それらを再征服したのではないと指摘している。 [ 37 ] [ 38 ] 8世紀にもわたって続いた「レコンキスタ」という概念に最初に疑問を呈したスペインの知識人の一人は、20世紀前半に著作を著したホセ・オルテガ・イ・ガセットである。 [ 39 ]しかし、 「レコンキスタ」という用語は今でも広く使用されています。[ 40 ]

中世の物語を映し出す

コルドバの王たちは、8世紀と9世紀にイベリア半島北部で失われた領土の回復について、物語を語り始めたようには見えない。[ 41 ]彼らはイベリア半島全体を支配したことはなく、権力の絶頂期でさえ、実際にそのような支配に力を入れたわけでもない。[ 42 ]回復の物語は、第一次タイファ期の1064年にキリスト教徒がバルバストロを占領したこと(この地は1065年にムクタディル・イブン・フードによって征服された)をきっかけに形成された。いずれにせよ、イスラム教徒によるバルバストロの奪還は、1085年にキリスト教徒がトレド(はるかに重要な都市)を征服したことですぐに影を潜め、この征服は永続的なものとなった。[ 43 ]回復のレトリックは、モラヴィド朝とムワッハド朝において、より顕著に比喩的に用いられた。彼らの外国王朝としての正統性は、キリスト教勢力の拡大に対抗する能力に依存していた。バレンシアやタラベラ(モラヴィド朝)、 アルメリアやシルヴェス(モワッハド朝)といった場所での軍事作戦の成功例が記録されている。[ 44 ]

背景

西ゴート族ヒスパニアへの上陸と初期の拡大

711年、タリク・イブン・ズィヤード率いるベルベル人主体の軍勢はジブラルタル海峡を渡り、ロデリック王率いる西ゴート軍とグアダレーテの戦い(7月19日~26日)で交戦した。この時期、西ゴート王国ヒスパニア全土で激しい内紛と分裂が続いていた。[ 45 ]ロデリックの軍勢の多くが脱走し、敗北に至った。ロデリックはグアダルキビル川を渡河中に溺死した。

ロデリックの敗北後、ウマイヤ朝のイフリーキヤ総督ムサ・イブン・ヌサイルはタリクに加わり、ヒスパニアの様々な都市や要塞への遠征を指揮した。メリダ、コルドバ、サラゴサ(712年)、そしておそらくトレドも占領された。その他の都市や要塞は、テオデミールの半島南東部の領土やパンプローナ地域など、自治権の維持と引き換えに条約を締結した。[ 46 ]侵攻したイスラム軍の兵力は6万人を超えなかった。[ 47 ]

イスラムの支配

地方首長国が樹立された後、ウマイヤ朝の統治者ワリード1世は、成功したイスラム教徒の指揮官の多くを排除した。ターリク・イブン・ズィヤードはダマスカスに召還され、以前の上司であったムサ・イブン・ヌサイルが代わりに就任した。ムサの息子、アブドゥルアズィーズ・イブン・ムサは、どうやらロデリックの未亡人エギロナと結婚し、セビリアに地方政府を設立したようだ。彼は妻の影響下にあると疑われ、キリスト教に改宗したいと望んでおり、分離独立の反乱を企んでいると非難された。憂慮したワリード1世は、アブドゥルアズィーズの暗殺を命じた。ワリード1世は715年に死去し、弟のスレイマン・イブン・アブドゥルマリクが跡を継いだ。スレイマンは、716年のハッジの最中に亡くなった生き残ったムーサ・イブン・ヌサイルを処罰したようだ。最終的に、アブドゥルアズィーズ・イブン・ムーサの従兄弟であるアイユーブ・イブン・ハビブ・アル・ラクミがアル・アンダルスの ワリー(知事)になった。

イスラム教徒の征服者たちの大きな弱点は、ベルベル人とアラブ人の間の民族的緊張であった。[ 48 ]ベルベル人は北アフリカの先住民で、イスラム教に改宗したばかりだった。彼らは侵略軍の兵士の大部分を担っていたが、組織的な差別を受けた。[ 49 ]この潜在的な内部対立はウマイヤ朝の統一を危うくした。ウマイヤ軍は719年に到着し、ピレネー山脈を越えてナルボナを征服した。最後の西ゴート王アルドはセプティマニアで抵抗し、720年までベルベル人とアラブ人の軍隊を撃退した。[ 50 ]

711年から718年のウマイヤ朝による征服と国家の樹立後、トゥールーズの戦いでアキテーヌ公国の軍に遠征軍が大敗した。オド大王は、カール・マルテルの北からの攻撃を防ぐために南の国境を守ろうと、娘をセルダーニャ(ピレネー山脈横断カタルーニャ)の反乱者で領主のムヌーザと結婚させた。しかし、アミール・アブド・アッラフマーン・イブン・アブドゥッラー・アル・ガフィキー率いる大規模な討伐遠征隊がウスマーンを破って殺害すると、総督は次に北方へと遠征軍を召集し、西ピレネー山脈を越えてボルドーまでの地域を略奪し、732年のガロンヌ川の戦いでオドを破った。[ 51 ]

窮地に陥ったオドは宿敵カール・マルテルに助けを求めた。マルテルは残存していたアキテーヌ軍とフランク軍を率いてウマイヤ朝軍と戦い、 732年10月10日のトゥールの戦いでウマイヤ朝軍を破り、アル・ガフィキを殺害した。現在のフランスではイスラム教の支配が衰退し始めたが、イベリア半島ではその後760年間も支配が続いた。[ 52 ]

初期のレコンキスタ

レコンキスタの始まり

.jpg/440px-El_rey_Don_Pelayo_en_Covadonga_(Museo_del_Prado).jpg)

アンバサ・イブン・スハイム・アル=カルビ首長によるキリスト教徒への大幅な増税は、アル=アンダルス地方で数々の反乱を引き起こした。その後の歴代首長は、これを鎮圧することができなかった。722年頃、夏の終わりに、アストゥリアスのペラギウス(スペイン語ではペラヨ、アストゥリアス語ではペラユ)率いる反乱を鎮圧するため、イスラム教徒の軍事遠征隊が北部に派遣された。伝統的な歴史学では、コバドンガにおけるペラギウスの勝利をレコンキスタの始まりと称えている。[ 53 ]

北方の二つの王国、ナバラ王国[ 54 ]とアストゥリアスは、その規模は小さかったものの、独立を維持する能力を示しました。コルドバを拠点としたウマイヤ朝の支配者は、ピレネー山脈に勢力を拡大することができなかったため、イベリア半島内で権力を統合することを決定しました。アラブ・ベルベル人の勢力は定期的にアストゥリアスの奥深くまで侵攻しましたが、この地域はイスラム世界の辺境にある袋小路であり、遠征には不便を伴い、あまり関心を集めませんでした[ 55 ] 。

最初の数十年間、アストゥリアス王国の一部に対する支配は弱く、そのため婚姻による同盟やイベリア半島北部の諸民族との戦争を通じて、支配力を絶えず強化する必要があった。737年にペラーヨが死去した後、息子のファビラ・デ・アストゥリアスが王に選出されたが、勇気の試練の最中に熊に襲われて死亡した。アストゥリアスにおけるペラーヨの王朝は存続し、徐々に王国の境界を拡大し、775年頃までにはヒスパニア北西部全域を支配下に置いた。しかし、アラブ年代記に登場するペラーヨとその後継者であるアルフォンソ一族の功績は高く評価されるべきである。アストゥリアス公アルフォンソ1世はガリシアの再征服を指揮した。アストゥリアス王アルフォンソ1世がメセタのアラブ・ベルベル人の拠点を襲撃することに加え、領土拡大に注力し、両隣のガリシア人とバスク人を同様に犠牲にしたことにも、驚くべきことではない。[ 56 ]北西部の王国が南へとさらに拡大したのは、アストゥリアス王アルフォンソ2世(791年から842年)の治世中であった。798年には、おそらくカロリング朝と共謀した王の遠征隊がリスボンに到着し、略奪を行った。[ 57 ]

アストゥリアス王国は、カール大帝と教皇によってアルフォンソ2世がアストゥリアス王として承認されたことで確固たる地位を築きました。彼の治世中、聖ヤコブ大王の遺骨がガリシア州のサンティアゴ・デ・コンポステーラで発見されたと発表されました。ヨーロッパ各地からの巡礼者たちは、数世紀後、孤立していたアストゥリアスとカロリング朝領土、そしてさらにその先との交通路を開きました。[ 58 ]

フランク人の侵略

ウマイヤ朝が西ゴート王国のイベリア半島中心地を征服した後、イスラム教徒はピレネー山脈を越え、719年のナルボンヌ征服から725年のカルカソンヌとニームの確保まで、徐々にセプティマニアを支配下に置いた。ナルボンヌの要塞からアキテーヌの征服を試みたが、トゥールーズの戦い(721年)で大敗を喫した。[ 59 ]

北進を阻止してから10年後、アキテーヌのオドは娘を反乱軍ベルベル人でセルダーニャ(おそらくは当時のカタルーニャ全域も)の領主ウスマーン・イブン・ナイサと結婚させ、カール・マルテルの北方侵攻を阻止するため南方国境の安全を確保しようとした。しかし、アル・アンダルスの最新の首長アブドゥル・ラーマン・アル・ガフィキ率いる大規模な討伐遠征隊によってウスマーンは敗北し、殺害された。[ 59 ]

759年にイスラム教徒をナルボンヌから追放し、その軍をピレネー山脈を越えて追い返した後、カロリング朝の王ピピン3世は8年間の戦争でアキテーヌを征服した。カール大帝は父の後を継ぎ、伯爵領を設置してアキテーヌを平定し、教会を同盟国とし、忠実なジェローヌ伯ウィリアムのようなフランク系やブルグント系の伯を任命し、トゥールーズをアルアンダルス遠征の拠点とした。[ 59 ]カール大帝は、アキテーヌ人を抑え込み、カロリング朝の南部国境をイスラム教徒の侵入から守るため、現在のカタルーニャの一部を含む地域的な小王国、スペイン辺境伯国を組織することを決定した。 781年、彼の3歳の息子ルイは、カール大帝の信託人ジェローヌのウィリアムの監督下でアキテーヌ王に即位し、名目上は初期のスペイン辺境伯領の責任者となった。 [ 59 ]

一方、756年にアブドゥル・ラフマーン1世がアル・アンダルスの南端を占領した際、アル・アンダルスの自治知事(ワーリー)あるいは王(マーリク)であったユースフ・イブン・アブドゥル・ラフマーンはこれに反対した。アブドゥル・ラフマーン1世はユースフをコルドバから追放したが[ 60 ]、彼が北西アンダルシア地方に勢力を拡大するにはさらに数十年を要した。また、バグダードのアッバース朝が外部から反対したが、彼らは彼を倒そうとして失敗した。778年、アブドゥル・ラフマーンはエブロ渓谷を包囲した。地方領主たちはウマイヤ朝の首長が門のところで迫っているのを見て、近隣のキリスト教徒フランク人を動員することを決めた。12世紀のクルド人歴史家アリー・イブン・アル=アシルによると、カール大帝は777年のパーダーボルン議会でスレイマン・アル=アラビー、フサイン、アブー・タウルの使節を迎えた。サラゴサ、ジローナ、バルセロナ、ウエスカのこれらの統治者はアブド・アッラフマーン1世の敵であり、フランク軍の対アブド・アッラフマーン1世軍事援助の見返りに、敬意と忠誠を申し出た。[ 61 ]

カール大帝は好機とみて遠征に同意し、778年にピレネー山脈を越えた。サラゴサ市の近くでカール大帝はスレイマン・アル・アラビーの敬意を受けた。しかし、フサインの指揮下にあるこの都市は門を閉じ、服従を拒否した。[ 61 ]力ずくでこの都市を征服することができなかったカール大帝は撤退を決意した。帰路、ロンスヴォー峠の戦いで軍の後衛はバスク軍の待ち伏せを受け壊滅した。この戦いを非常にロマンチックに描いた『ローランの歌』は、後に中世の最も有名なシャンソン・ド・ジェストの一つとなった。788年頃、アブド・アッラフマーン1世が亡くなり、ヒシャーム1世が跡を継いだ。 792年、ヒシャムはジハードを宣言し、793年にアストゥリアス王国とカロリング朝セプティマニア(ゴーティア)に進軍した。彼らはトゥールーズ伯ウィリアム・オブ・ジェローヌを戦いで破ったが、ウィリアムは翌年、東ピレネー山脈を越えて遠征隊を率いた。 797年、大都市バルセロナはフランク人の潜在的な攻撃目標となった。総督ザイドがコルドバのウマイヤ朝首長に反乱を起こしたためである。首長の軍隊は799年にバルセロナを奪還したが、ルイ14世率いる軍はピレネー山脈を越え、7ヶ月間バルセロナを包囲し、最終的に801年に降伏した。 [ 62 ]

ピレネー山脈の主な峠は、ロンセスバーリェス、ソンポート、ラ・ジョンケラであった。カール大帝はこれらの峠を越えて、それぞれパンプローナ、アラゴン、カタルーニャを属国とした。カタルーニャ自体は、パラルス、ジローナ、ウルジェイを含むいくつかの小さな伯領から構成され、8世紀後半にはヒスパニカ辺境伯と呼ばれていた。これらの伯領はピレネー山脈東部の峠と海岸を守り、フランク王の直接支配下にあった。パンプローナの最初の王はイニゴ・アリスタで、彼はイスラム教徒の同族であるバヌ・カシ族と同盟を組んでフランク人の覇権に反抗し、824年にカロリング朝の遠征軍を撃退してパンプローナ王国を建国した。 809年にアスナル・ガリンデスによって建国されたアラゴンは、ハカとアラゴン川の高地渓谷周辺に発展し、古代ローマ街道の保護に貢献した。10世紀末までに、当時まだ郡であったアラゴンはナバラ王国に併合された。ソブラルベとリバゴルサは小さな郡であり、レコンキスタの進展にはほとんど影響を与えなかった。[ 63 ]

9世紀後半、ウィルフレッド伯爵の治世下、バルセロナは事実上の首都となった。バルセロナは連合国における他の諸侯の政策を統制し、948年にはボレル2世伯爵の下でバルセロナが独立するに至った。ボレル2世は、フランスの新王朝(カペー朝)はフランスのみならず、ひいては自らの伯爵領の正当な支配者でもないと宣言した。これらの諸侯は小規模であり、ナバラを除いてアストゥリアスのようにイスラム教徒を攻撃する能力はなかったが、山岳地帯という地理的条件により征服されにくく、国境は2世紀にわたって安定していた。[ 64 ]

十字軍としてのレコンキスタ

1064年のバルバストロ征服は教皇アレクサンデル2世によって認可され、十字軍のリハーサルとみなされた。[ 65 ]しかし、当時のイベリアのキリスト教徒の支配者の考え方は、キリスト教世界の防衛という理想とは概してかけ離れていた。イスラム教徒との戦争の動機は、概してより平凡なものであった。すなわち、パリアス(略奪品)の獲得と他のキリスト教徒との競争であった。[ 66 ]「三宗教の君主」と呼ばれたアルフォンソ6世のカスティーリャでは、征服よりもパリアスが好まれた。[ 67 ]教皇ウルバヌス2世はイベリア人が東へ向かうことを防ぎ、代わりにイスラム教徒との戦争に現地で従事するよう働きかけ、イベリア半島でサラセン人と戦って死んだ人々にも聖地で死んだ人々にも同じ免罪符を与えた。[ 68 ]いずれにせよ、12世紀初頭の聖地での交配の後、イベリアの軍事組織はテンプル騎士団とホスピタル騎士団を模して創設されました。[ 69 ]

第一ラテラノ公会議において、教皇カリストゥス2世はイベリア半島におけるイスラム教徒との戦いは十字軍の一部であり、その参加者は東方の十字軍と同等の精神的立場にあると宣言した。[ 70 ] [ 71 ]

第2回十字軍(1147年 - 1149年)では、アフォンソ・エンリケスの訴えとクレルヴォーのベルナルドの黙認を受けて、聖地へ向かう途中の非イベリア人(ドイツ人、フランドル人、イギリス人)の十字軍が1147年のリスボン征服に役割を果たしたが、最終的には十字軍事業として正当化されることはなかった。[ 72 ] [ 73 ]アフォンソ・エンリケスのライバルである従兄弟のアルフォンソ・ライムンデスは、代わりに教皇勅書「神の恩恵」の恩恵を受け、 1147年のアルメリアの包囲と征服にジェノバ人とピサ人の海軍派遣隊を引き込むことに成功した。[ 74 ] 1148年にバルセロナ伯領とジェノヴァ公爵が率いたトルトサ征服には、イングランドとフランドルの十字軍、テンプル騎士団、ホスピタル騎士団も参加しており、教皇の承認も得られた。 [ 75 ]

十字軍の勅書はサラセン人との直接戦闘以外にも武器として使われ、教皇ケレスティヌス3世はポルトガル王サンチョ1世に味方し、1197年にアルモハド朝と協力したレオンのアルフォンソ9世と戦うための勅書をサンチョ1世に与えたが、十字軍作戦は戦場では成果を上げなかった。[ 76 ]

ロドリゴ・ヒメネス・デ・ラダ大司教は、1212年のラス・ナバスの戦いに繋がるアル・ムワッヒド・カリフに対する遠征の準備を国際化しようとしたが、インノケンティウス3世による教皇の寛大な処置にもかかわらず、遠征のために集結したほぼすべての「超山岳地帯」(ピレネー山脈を越えた)国際軍が戦いの前に脱走したため、この出来事はキリスト教側にとって主にイベリア半島の問題に留まった。[ 77 ] [ 78 ]カトリック教会はそれでもなお、この遠征を真の十字軍とみなした。[ 79 ]

コルドバを征服した後、カスティーリャ王フェルディナンド3世は教皇グレゴリウス9世に財政援助を要請した。教皇はフェルディナンド3世に「アスレタ・クリスティ」の称号を授け、さらに年間4万金貨の遠征資金を提供した。後にフェルディナンド3世は追加資金を要請し、教皇インノケンティウス4世から援助を受けた。フェルディナンド3世はセビリアをはじめとするイスラム諸国の主要都市を征服し、レコンキスタにおける最大の前進を遂げた。[ 80 ]

アラゴン王ジェームズ1世率いるバレンシア十字軍の勝利を知ると、教皇グレゴリウス9世は「全世界」に次のように宣言した。

キリストにある私たちの最も愛しい息子は、多くのカトリック信者とともに、信仰への熱意に動かされ、十字架の印に署名して、バレンシア王国を異教徒の手から奪い取りました[ 81 ]

教皇は新たな征服地を守る必要性を強調し、それを守る者たちに十字軍の地位を与えた。フランス国王ルイ9世は、サント・シャペル教会に所蔵されていた茨の冠の聖遺物から1本の茨をジェームズ1世に与えた。[ 81 ]

北方キリスト教国

北部諸侯国や王国は、山岳地帯の要塞に留まり存続した(上記参照)。しかし、10世紀初頭には南方への領土拡大を本格的に開始した(レオン、ナヘラ)。コルドバ王国の崩壊(1031年)は、北部諸王国の軍事的拡大期の到来を告げるものとなった。ナバラ王国の分裂(1035年)後、北部諸王国は複数の強大な地域勢力へと分裂した。その後、無数のキリスト教自治王国が出現した。[ 82 ]

アストゥリアス王国(718–924)

アストゥリアス王国は、イベリア半島北部の湿潤な山岳地帯であるカンタブリア山脈に位置していた。これは、最初に出現したキリスト教国であった。王国は、西ゴート族の貴族ペラギウス(ペラーヨ)によって建国された。彼は、711年のグアダレーテの戦いの後に戻ってきて、アストゥリアス人[ 83 ]と、北部に避難したイスパノ・ゴート族貴族とイスパノ・西ゴート族の残党のリーダーに選ばれたと考えられている。歴史家ジョセフ・F・オキャラハンによると、彼らのうち不明の人数が逃亡し、アストゥリアスまたはセプティマニアに避難したという。アストゥリアスでは、彼らはペラギウスの反乱を支持し、先住民の指導者と合流して、新しい貴族国家を形成した。

山岳地帯の人口は、先住民のアストゥリアス人、ガリシア人、カンタブリア人、バスク人、その他イスパノ・ゴート社会に同化していない集団で構成されており、[ 84 ]アストゥリアス王国の基礎を築き、 718年から1037年まで続いたアストゥリアス・レオネス王朝を開始し、当時ムーア人によって支配されていたイベリア半島の領土を奪還するための最初の取り組みを主導しました。[ 83 ]新しい王朝は最初アストゥリアス山岳地帯を統治し、王国の首都は当初カンガス・デ・オニスに置かれ、黎明期には領土の確保と王政の定着に主に尽力していたが、後の王(特にアストゥリアス王アルフォンソ3世)は、南への拡張を正当化するために、新しい王国はトレド王国の継承者であり、西ゴート国家の復興であるということを強調した。[ 85 ]しかし、このような主張は現代の歴史学では概ね否定されており、カンタブロ・アストゥリアスとバスコの領土は独特で土着の性質を持ち、トレドのゴート王国には続かなかったと強調されている。[ 86 ]

ペラギウスの王国は当初、既存のゲリラ勢力の集結地点に過ぎなかった。最初の数十年間、アストゥリアス人の王国各地に対する支配は依然として緩やかであり、そのためイベリア半島北部の他の有力家系との婚姻による同盟を通じて、支配を継続的に強化する必要があった。こうして、ペラギウスの娘エルメシンダはカンタブリア公ペテルの息子アルフォンソと結婚した。アルフォンソの息子フルエラはバスク人の反乱(おそらく抵抗)を鎮圧した後、アラバ出身のバスク人ムニアと結婚した。彼らの息子はアルフォンソ2世と伝えられ、アルフォンソ1世の娘アドシンダはプラビア州フラビオナビア地方の酋長シロと結婚した。[ 87 ]

アルフォンソ1世の軍事戦略は、当時のイベリア戦争の典型的な戦術であった。広大な領土を全面的に征服するための手段を欠いていたため、彼の戦術はヴァルドゥリア国境地帯への襲撃であった。彼は略奪によってさらなる軍事力を確保し、リスボン、サモラ、コインブラといったイスラム都市への襲撃を可能にした。アルフォンソ1世はまた、ガリシアを征服することで西方への領土拡大を図った。[ 88 ]

アルフォンソ2世(791-842)の治世下、王国は確固たる地位を築き、イスラム教徒による一連の襲撃によりアストゥリアスの首都はオビエドに移された。アルフォンソ2世はパンプローナ王やカロリング朝との外交交渉を開始し、教皇とカール大帝から王国と王冠の公式な承認を得たと考えられている。[ 89 ]

聖ヤコブ大王の遺骨は、813年、あるいはおそらく20~30年後にイリア・フラビア(現在のパドロン)で発見されたと伝えられています。聖ヤコブ信仰は後にコンポステーラ(ラテン語のcampus stellae、文字通り「星の野」)に移されました。これはおそらく10世紀初頭、アストゥリアスの勢力の中心が山岳地帯からレオンへと移り、レオン王国またはガリシア・レオン王国となった頃のことと考えられます。サンティアゴの遺骨は、ヒスパニア北西部で発見されたと伝えられている多くの聖遺物の中に含まれていました。他のイベリア半島のキリスト教国からも巡礼者が流入するようになり、後の聖ヤコブ巡礼(11~12世紀)の種が蒔かれ、何世紀にもわたって大陸ヨーロッパのキリスト教化の熱狂と宗教的情熱の火付け役となりました。

数々の戦闘にもかかわらず、ウマイヤ朝もアストゥリアス朝もこれらの北部領土を支配できるだけの十分な兵力を持っていませんでした。クラビホの戦いで有名なラミロの治世下、国境は徐々に南下し始め、カスティーリャ、ガリシア、レオンにおけるアストゥリアス人の領地は要塞化され、これらの地域では農村部への集中的な再定住計画が開始されました。924年、アストゥリアス王国はレオン王国となり、レオンが王宮となりました。[ 90 ]

レオン王国(910~1230年)

アストゥリアス王アルフォンソ3世は、戦略的に重要な都市レオンに再び住民を住まわせ、首都とした。アルフォンソ3世はドウロ川以北の全域を支配するため、一連の遠征を開始した。彼は領土を主要な公国(ガリシア、ポルトガル)と主要な郡(サルダニャ、カスティーリャ)に再編し、国境を多くの城で要塞化した。910年に彼が死去すると、王国はレオン王国となり、地域の勢力図の移行が完了した。この勢力基盤から、後継者のオルドニョ2世はトレド、さらにはセビリアへの攻撃を組織することができた。[ 91 ]

コルドバ・カリフは勢力を拡大し、レオンへの攻撃を開始しました。オルドニョ王はナバラ王国と同盟を結び、アブドゥル・ラフマンに対抗しましたが、 920年にバルデジュンケラで敗北しました。その後80年間、レオン王国は内戦、ムーア人の攻撃、内紛と暗殺、そしてガリシアとカスティーリャの部分的独立に苦しみ、再征服は遅れ、キリスト教勢力は弱体化しました。キリスト教徒が自らの征服を、西ゴート王国の統一回復に向けた長期的な取り組みの一環と捉え始めたのは、翌世紀になってからでした。

この時期、レオンにとって状況が希望的になったのはラミロ2世の治世のみであった。ラミロ2世はカスティーリャ王フェルナン・ゴンサレスとその従者カバジェロス・ヴィラノスと同盟を組み、 939年にシマンカスでカリフを破った。この戦いの後、カリフは護衛と共に辛うじて脱出し、残りの軍は壊滅すると、ラミロ2世は12年間の平和を手に入れたが、戦いでの援助の報酬としてゴンサレスにカスティーリャの独立を与えなければならなかった。この敗北の後、アルマンソルが遠征を開始するまでムーア人の攻撃は収まった。アルフォンソ5世は1002年にようやく領土を取り戻した。ナバラはアルマンソルの攻撃を受けたものの、無傷のまま残った。[ 92 ]

レオン征服にはガリシアは含まれず、レオネ王の撤退後、一時的に独立を保った。ガリシアはその後まもなく征服された(1038年頃、サンチョ大帝の息子フェルディナンドによって)。その後の王たちは、レオン王とガリシア王が同君連合であったため、単にレオン王ではなく、ガリシア王とレオンの王を称した。[ 93 ]

11世紀末、レオン王アフォンソ6世はテージョ川(1085年)に到達し、同盟政策を繰り返し、フランク騎士団との協力関係を深めた。こうして、当初のレポブラシオン(反乱)は完了した。彼の目的は、西ゴート王国(418-720年)のようなスペイン帝国を樹立し、イベリア半島全域における覇権を取り戻すことだった。[ 94 ]この文脈の中で、ドウロ川とテージョ川の間の地域は再び人口が増加し、ポルトガルには独立を望む西側の中核が形成されていった。[ 95 ]これは、ブルゴーニュ家の統治下から13世紀半ばまで続いたポルトガルのレコンキスタ(国土回復運動)の始まりであり、1249年3月にポルトガル国王アフォンソ3世がファロ市を征服し、ガルブ・アル・アンダルスの最終的な征服によってポルトガルのレコンキスタも終焉を迎えた。[ 96 ] [ 95 ] [ 97 ] [ 98 ] [ 99 ]

カスティーリャ王国(1037年~1230年)

フェルディナンド1世(レオンはフェルナンド1世と表記)は11世紀半ばを代表する王であった。コインブラを征服し、タイファ王国を攻撃して、しばしばパリアスと呼ばれる貢物を要求した。フェルディナンドの戦略は、タイファが軍事的にも経済的にも大きく弱体化するまでパリアスを要求し続けることだった。また、彼は国境地帯に多数のフエロス(フェルナンド1世と表記)を再び住まわせた。ナバラ人の伝統に従い、1064年に死去すると、彼は王国を息子たちに分割した。息子のカスティーリャ王サンチョ2世は父の王国の再統一を望み、兄弟たちを攻撃した。その際、若い貴族のロドリゴ・ディアス(後にエル・シッド・カンペアドールとして知られる)が傍らにいた。サンチョは1072年、サモラ包囲戦で裏切り者のベリド・ドルフォス(ベリド・アドルフォとも呼ばれる)に殺された。彼の弟アルフォンソ6世がレオン、カスティーリャ、ガリシアを掌握した。[ 100 ]

アルフォンソ6世勇敢王はフエロス(勇敢な一族)にさらなる権力を与え、セゴビア、アビラ、サラマンカに再び住民を住まわせた。国境地帯を掌握すると、アルフォンソ王は1085年に強大なタイファ王国トレドを征服した。西ゴート族の旧首都であったトレドは非常に重要な場所であり、この征服によってアルフォンソはキリスト教世界に名を馳せた。しかし、この「征服」は数十年をかけて徐々に、そして概ね平和的に進められた。[ 101 ]しかし、トレドが完全に掌握されアルフォンソの王国に統合されたのは、キリスト教徒の入植者がこの地域への移住を奨励され、徐々に再定住と統合が進められた期間が経過した後のことである。

アルフォンソ6世は、何よりも機転の利く君主であり、タイファの王たちの意向を理解し、武力行使を検討する前に前例のない外交手段を用いて政治的功績を挙げた。彼は「全ヒスパニア皇帝」( Imperator totius Hispaniae、現在のスペイン国土だけでなく、イベリア半島のキリスト教国全土を指す)という称号を授けた。アルフォンソのタイファに対するより攻撃的な政策は、これらの王国の支配者たちを不安にさせ、彼らはアフリカのムラーヴィド朝に助けを求めた[ 102 ] 。

パンプローナ王国 / ナバラ王国 (824–1620)

パンプローナ王国は、主にピレネー山脈の両岸、大西洋沿岸に広がっていました。この王国は、地元の指導者イニゴ・アリスタがフランク王国の権威に対して反乱を起こし、パンプローナで王に選出(あるいは宣言)されたことで形成されました(伝統的には824年)。この段階で、この王国は親族であるトゥデラのバヌ・カシ族(ムワラド)と密接に結びついていました。 [ 103 ]

11世紀初頭までは比較的弱体であったパンプローナ王国でしたが、サンチョ大帝(1004-1035)の即位後、より積極的な役割を担うようになりました。彼の治世下で王国は大きく拡大し、カスティーリャ、レオン、そして後にアラゴンとなる地域に加え、後に統合されてカタルーニャ公国となるその他の小国も併合しました。この拡大はガリシアの独立とガスコーニュの覇権獲得にもつながりました。[ 104 ]

しかし12世紀には王国は中核まで縮小し、1162年にサンチョ6世がナバラ王を宣言した。ナバラ王国は初期の歴史を通じてカロリング朝帝国との小競り合いを頻繁に経験しながらも、1513年まで独立を維持した。これはナバラ王国の歴史における重要な特徴であった。[ 105 ]

アラゴン王国と王冠(1035–1706)

アラゴン王国はナバラ王国の分国として始まりました。ナバラ王サンチョ3世が広大な領土を息子たちに分割することを決定したことで成立しました。アラゴンは、サンチョ3世の庶子であるアラゴン王ラミロ1世に継承された領土の一部です。アラゴン王国とナバラ王国は、 1135年にアルフォンソ3世が死去するまで、何度か同君連合によって統一されました。[ 106 ]

1137年、王国の相続人はバルセロナ伯と結婚し、その息子アルフォンソ2世は1162年から両親の領地を統合して統治し、現代の歴史家がアラゴン王冠と呼ぶ複合君主制が誕生した。[ 107 ]アルフォンソはタラゴナ公国を再び自らの領土に組み入れ、ノルマン・ダギロ家を追い出すことに成功した。[ 108 ]

その後数世紀にわたり、アラゴン王はバレンシア王国やマヨルカ王国など、イベリア半島と地中海沿岸の多くの領土を征服しました。征服王としても知られるアラゴン王ジェームズ1世は、領土を北、南、東へと拡大しました。また、ジェームズはコルベイユ条約(1258年)に署名し、カタルーニャに対するいかなる封建的権利も放棄しました。[ 109 ]

ジェームズ1世は治世初期、子を持たなかったナバラ王サンチョ7世との条約締結により、アラゴン王国とナバラ王国の王位統合を試みた。しかし、ナバラ貴族たちはこれを拒絶し、代わりに シャンパーニュ王テオバルド4世を王位に就けた。

その後、アラゴン王フェルナンド2世はカスティーリャ王女イサベルと結婚し、上ナバラ(ピレネー山脈以南のナバラ)とグラナダ王国を征服して、最終的に現代スペインの誕生につながる王朝連合が成立した。[ 110 ]

ポルトガル王国(1139年~1249年)

1139年、ウリケの戦いでアルモラヴィド朝に圧勝した後、アフォンソ・エンリケスは軍隊によってポルトガルの初代国王と宣言された。伝説によると、キリストは天からアフォンソの偉業を告げ、 [ 111 ]ラメーゴに最初のポルトガル議会を設立し、ブラガの首座大司教によって戴冠されることを告げた。1142年、聖地に向かう途中のアングロ・ノルマン十字軍の一団が、失敗したリスボン包囲戦(1142年)でアフォンソ・エンリケス国王を支援した。[ 112 ] 1143年のサモラ条約で、レオンとカスティーリャのアルフォンソ7世は、レオン王国からのポルトガルの独立を承認した。[ 113 ]

1147年、ポルトガルはサンタレンを占領し、7ヶ月後のリスボン包囲戦の後、リスボンもポルトガルの支配下に置かれました。 1179年、教皇アレクサンデル3世は教皇勅書「マニフェスティス・プロバトゥム」により、アフォンソ・エンリケスをポルトガル国王として承認しました。[ 114 ]

ポルトガルが近隣諸国から独立王国として認められると、アフォンソ・エンリケスとその後継者たちは、十字軍やテンプル騎士団、アヴィス騎士団、あるいは聖ヤコブ騎士団といった軍事修道会の支援を受け、ムーア人をポルトガル南岸のアルガルヴェ地方まで追い詰めました。幾度かの遠征を経て、レコンキスタにおけるポルトガルの役割は、1249年のアルガルヴェの完全占領をもって終結しました。ポルトガル全土がアフォンソ3世の支配下に置かれると、宗教、文化、民族は徐々に均質化していきました。

レコンキスタ完了後、ポルトガル領はローマ・カトリック教会の支配下に置かれました。しかし、ポルトガル王デニスはセルパとモウラの町をめぐってカスティーリャ王国と短期間の戦争を行いました。その後、デニスは戦争を回避しました。1297年、彼はカスティーリャ王フェルナンド4世とアルカニセス条約を締結し、両王国間の恒久的な国境を確立しました。[ 115 ]

ヨーロッパ全土でテンプル騎士団が弾圧される中、フランス国王フィリップ4世と教皇クレメンス5世は1312年までに騎士団の壊滅を要求したが、デニス王は1319年にトマールの騎士団をキリスト騎士団として復活させた。デニスは騎士団の資産は国王に没収されるのではなく、騎士団が本来保持すべきものだと信じていた。これは主にレコンキスタと戦後のポルトガル再建における騎士団の貢献によるものであった。[ 116 ]

レコンキスタの戦いで得られた経験は、ポルトガル帝国樹立の第一歩となったセウタ征服[ 110 ]の基礎となりました。同様に、イスラム教徒の航海技術と科学との接触は、大航海時代のポルトガルの探検航海における主力船であるキャラベル船をはじめとするポルトガルの航海技術革新の創出を可能にしました。[ 117 ]

キリスト教の小王国

キリスト教の小王国としては、ビゲラ王国(970–1005)、アルバラシン領主国(1167–1300)、タラゴナ公国(1129–1173)、バレンシア公国(1094–1102)などがある。[ 118 ]

南イスラム圏

ウマイヤ朝

9世紀、ベルベル人は反乱の余波を受け、北アフリカへと帰還しました。首都コルドバから遠く離れた大都市の多くの総督は独立を目指していました。そして929年、ウマイヤ朝の指導者であったコルドバの首長(アブドゥル・ラフマーン3世)は、バグダードのアッバース朝から独立し、自らをカリフと宣言しました。彼は軍事、宗教、政治の権力を掌握し、軍隊と官僚機構を再編しました。

反体制派の総督たちを再び掌握した後、アブドゥル・ラフマーン3世はイベリア半島に残っていたキリスト教王国を征服しようと試み、幾度となく攻撃を仕掛け、カンタブリア山脈の向こう側まで追い返した。アブドゥル・ラフマーンの孫は後に、偉大な宰相アルマンソル(アル・マンスール、「勝利者」の意)の傀儡となった。アルマンソルは1002年に死去するまでに 、ブルゴス、レオン、パンプローナ、バルセロナ、サンティアゴ・デ・コンポステーラを攻撃し略奪する遠征を何度も行った。

タイファス

アルマンソルの死から1031年までの間、アル・アンダルスは幾度となく内戦に見舞われ、最終的にはタイファ王国へと分裂した。タイファとは、都市の総督によって建国された小王国である。結果として、それぞれが首都を中心とする多数の(最大34の)小王国が誕生した。これらの総督たちは、イベリア半島におけるムーア人の存在について、より大規模な展望を持っておらず、有利な状況にあれば、躊躇なく隣国を攻撃した。

タイファ諸国への分裂によりイスラム勢力の勢力は弱まり、キリスト教王国はさらに勢力を伸ばし、 1085年にはレオンとカスティーリャのアルフォンソ6世がトレドを征服しました。敵に包囲されたタイファの支配者たちは、ムラーヴィド朝の指導者であるベルベル人の首長ユースフ・イブン・タシュフィンに必死の訴えを起こしました。タイファは、1140年代にムラーヴィド朝が崩壊すると再び出現し、1220年代にはムワッハド朝が衰退すると再び出現しました。

アルモラヴィド朝

アルモラヴィド朝はベルベル人からなるイスラム民兵組織であり、以前のイスラム支配者とは異なり、キリスト教徒やユダヤ教徒に対してそれほど寛容ではなかった。彼らの軍勢は1086年、1088年、1093年と何度かイベリア半島に侵攻し、 1086年のサグラハスの戦いでアルフォンソ1世を破ったが、当初の目的は全てのタイファをアルモラヴィド朝カリフ制に統一することだった。彼らの行動はキリスト教王国の南下を阻んだ。唯一の敗北は1094年、エル・シッドの行動によるバレンシアの戦いであった。

一方、ナバラはサンチョ4世の治世下で重要性を完全に失った。リオハをカスティーリャ王サンチョ2世に奪われ、アラゴンの属国と化す寸前だったからである。サンチョ4世の死後、ナバラ人はアラゴン王サンチョ・ラミレスを王に選出し、ラミレスはナバラ王サンチョ5世、アラゴン王サンチョ1世となった。ラミレスはアラゴンを国際的に認知させ、ナバラと統合して南方へと国境を拡大し、 1096年には渓谷奥地のワスカ・トゥ・ウエスカを征服し、サラゴサのサラクスタ から25km離れたエル・カステリャール砦を建設した。

カタルーニャはサラゴサとレリダのタイファからの激しい圧力に加え、バルセロナが王朝危機に見舞われ、小伯領間の戦争が勃発するなど、内紛にも晒されました。しかし1080年代には事態は沈静化し、バルセロナの小伯領に対する支配権は回復されました。

アルモハド朝

短期間の崩壊(第二次タイファ期)の後、北アフリカで台頭していたムワッハ朝はアル・アンダルスの大部分を支配下に置いた。しかし、ラス・ナバス・デ・トロサの戦い(1212年)でキリスト教徒連合軍に決定的な敗北を喫し、その後数十年の間にアル・アンダルスに残っていた領土のほぼ全てを失った。1252年までに、グラナダ王国のみがカスティーリャ王国の属国として存続した。

グラナダ戦争とイスラム支配の終焉

フェルナンドとイサベルは、 1482年に始まり1492年1月2日のグラナダ王国の降伏で終結したグラナダ王国との戦争によってレコンキスタを完了させた。カスティーリャ王国に居住していたムーア人は、かつて「領土内に50万人」とされていた。1492年までに約10万人が死亡または奴隷化され、20万人が移住し、20万人がカスティーリャ王国に留まった。アルプハラ山脈の地域を公国として与えられたグラナダの元首長ムハンマド12世を含む多くのイスラム教エリートは、キリスト教徒の支配下での生活に耐えられず、北アフリカのフェズへ移住した。[ 119 ] [ 120 ] [ 121 ]

1497年、スペイン軍はオラン西部のメリリャとチュニス南部のジェルバ島を占領し、さらに重要な成果を挙げ、1509年にはオランを血みどろに占領、 1510年にはブジーとトリポリを占領した。トリポリ占領でスペインは約300人の兵士を失い、住民は3,000人から5,000人が殺害され、さらに5,000人から6,000人が奴隷として連れ去られた。[ 122 ]しかしその後まもなく、急速に拡大するオスマン帝国の東方侵攻に直面し、スペインは押し戻された。 [ 123 ]

内紛

キリスト教徒の内紛

アンダルシアの国境地帯への衝突や襲撃があっても、キリスト教王国同士の戦いやイスラム王との同盟は止まらなかった。[ 22 ]イスラム王の中には、妻や母親がキリスト教徒だった者もいた。エル・シッドのようなキリスト教徒の傭兵の中には、タイファ王と契約して隣国と戦った者もいた。[ 22 ]実際、エル・シッドの最初の戦闘経験は、イスラム国家のためにキリスト教国家と戦ったときに得られたものである。 1063年のグラウスの戦いで、エル・シッドと他のカスティーリャ人は、サラゴサのイスラム教徒スルタン、アル・ムクタディル側につき、アラゴン王ラミロ1世の軍と戦った。ヒスパニアの別のキリスト教徒王に対して十字軍が宣言された例さえある。[ 124 ]キリスト教徒の支配者カスティーリャのフェルナン・ゴンサレスとレオンのラミロ2世はシマンカスの戦い(939年)でイスラム教徒を倒すために協力したが、フェルナンはその直後にラミロを攻撃し、その後のレオネ・カスティーリャ戦争は944年のラミロの勝利まで続いた。[ 125 ]ラミロ2世の死によりレオネ継承戦争(951年 - 956年)が引き起こされた。息子たちの間には和平が結ばれ、勝者となったレオンのオルドーニョ3世はカリフのコルドバのアブド・アルラフマーン3世と和平を結んだ。[ 125 ]

カスティーリャ王アルフォンソ8世がアラルコスで敗北した後、レオンのアルフォンソ9世とナバラのサンチョ7世はモハド朝と同盟を結び、1196年にカスティーリャに侵攻した。その年の終わりまでにサンチョ7世は教皇の圧力により戦争から撤退した。1197年初頭、ポルトガル王サンチョ1世の要請により、教皇ケレスティヌス3世はアルフォンソ9世に対する十字軍を宣言し、臣民を国王に対する責任から解放し、「使徒座の権威により、彼の国の人々は忠誠と支配から免除される」と宣言した。[ 16 ]ポルトガル、カスティーリャ、アラゴンの王は共同でレオンに侵攻した。この猛攻撃と教皇からの圧力に直面して、アルフォンソ9世はついに1197年10月に和平を申し入れざるを得なくなった。

アル=アンダルス後期、カスティーリャ王国はグラナダ王国の残党を征服する力を持っていたが、国王たちはそれを待ち、イスラム教徒のパリア(貴族)からの貢物を要求することを選んだ。グラナダの品物とパリアの貿易は、アフリカの金が中世ヨーロッパに流入する主要な手段であった。

イスラム教徒の内紛

同様に、アル・アンダルスの存在下を通じて、イスラム教徒の内紛が頻繁に起きていた。アッバース朝革命(747-750)は、イベリア半島のイスラム教徒支配者を親アッバース朝カリフ派(バグダッドに拠点を置く)と親ウマイヤ朝派(コルドバ首長国として再建)に分裂させた。[ 126 ]カール大帝による778年のイベリア遠征は失敗に終わったが、これはバルセロナの親アッバース朝総督スレイマン・アル・アラビーの招待がきっかけとなり、これがウマイヤ朝に対するアッバース朝・カロリング朝の短期同盟につながった。[ 127 ]アル・アンダルスのフィトナ(1009-1031)の間、ウマイヤ朝が統治するコルドバのカリフ制は互いに争うイスラム教徒首長が率いる対立するタイファに分裂した。 [ 128 ] 1085年、カスティーリャ・レオン王国のキリスト教徒王がトレドを征服した後、首長たちは厳格なイスラム教を信奉するムラーヴィド派の指導者であるユースフ・イブン・タシュフィンに防衛を要請し、彼はサグラハスの戦い(1086年)でその要請に応じた。しかし、ユースフはすぐにスペインのイスラム教徒の首長たちを攻撃し、1091年までに彼らを全て破り、彼らの領土を征服した。[ 129 ]同様の状況が1147年から1157年にも起こり、ムラーヴィド朝が滅亡し、第二次タイファ朝時代が到来し、イスラム教徒が支配していたアル・アンダルスの都市は新たなムワッハド・カリフによって征服された。[ 130 ]グラナダ継承戦争( 1482年~1492年)は、グラナダのアブール・ハサン・アリ首長が息子のグラナダ王ムハンマド12世によって廃位された後に起こった。廃位された首長の弟であるグラナダ王ムハンマド13世もこの戦いに加わった。この継承争いはグラナダ戦争と同時期に起こり、1492年のカスティーリャ王国の征服によってようやく終結した。[ 131 ]

キリスト教徒の再人口化

レコンキスタは戦争と征服だけでなく、人口再定住の過程でもありました。キリスト教徒の王たちは、国境を守れるだけの人口を確保するために、イスラム教徒が放棄した土地に自国民を移住させました。主な再定住地域は、ドウロ川流域(北部高原)、エブロ川高原(ラ・リオハ)、そしてカタルーニャ中央部でした。ドウロ川流域の再定住は、2つの異なる段階を経て進みました。川の北側では、9世紀から10世紀にかけて「圧力」(プレスーラ)が用いられました。ドウロ川の南側では、10世紀から11世紀にかけて、プレスーラは「憲章」(フォライスまたはフエロス)へとつながりました。フエロスは中央山脈の南側でも使用されました。[ 132 ]

プレスーラとは、山脈を越えてドウロ川流域の放棄された土地に定住した農民の集団のことを指す。アストゥリアスの法律はこのシステムを推進し、例えば農民には、耕作および防衛可能な土地すべてを私有地として認めた。もちろん、アストゥリアスとガリシアの小貴族や聖職者も、彼らが維持していた農民を連れて独自の遠征隊を派遣した。この結果、レオンやポルトガルなどの高度に封建化された地域が生まれたが、広大な平野と厳しい気候の乾燥した土地であるカスティーリャには、ビスカヤに希望を失った農民しか集まらなかった。結果として、カスティーリャは単一の伯爵によって統治されていたが、大部分は封建制ではなく、多くの自由農民がいた。プレスーラはカタルーニャにも登場し、バルセロナ伯がウルジェイ司教とジェローナ伯にヴィックの平野の再定住を命じた。

10 世紀以降、商業が再び活発化し人口も増えるにつれ、都市や町は重要性と権力を増していった。fueros は町に再定住するすべての人々に与えられる特権と慣習を文書化した勅許状である。 fueros は君主によってのみ付与されたため、封建制度からの脱出手段となった。 その結果、町議会は君主のみに依存し、代わりに君主のためにauxilium (援助または軍隊) を提供する必要があった。 町の軍隊はcaballeros villanosとなった。 最初のfuero は940 年代にフェルナン ゴンサレス伯爵によってカストロヘリスの住民に与えられた。 中世ヒスパニアの最も重要な町にはfuerosまたはforaisがあった。 ナバラでは、fueros が主な再定住システムであった。その後、12 世紀にはアラゴンでもこのシステムが導入されました。たとえば、最後のフエロスの一つであった テルエルのフエロは13 世紀初頭に導入されました。

13 世紀半ば以降、人口増加の圧力がなくなり、人口再定住のための他の手段が生み出されたため、憲章はもはや発行されなくなった。都市憲章は、アラゴン、バレンシア、カタルーニャでは 18 世紀まで、カスティーリャとナバラでは 19 世紀まで都市憲章として存続した。都市憲章はその下で暮らす人々にとって非常に重要なものであり、彼らは憲章に基づく権利を守るためなら戦争も辞さない覚悟だった。19 世紀、ナバラにおける都市憲章の廃止は、カルリスタ戦争の原因の 1 つとなる。カスティーリャでは、この制度をめぐる争いがカルロス 1 世との戦争 (カスティーリャ共同体戦争) の一因となった。

キリスト教の軍事文化

非宗教的な動機

ジム・ブラッドベリー(2004)は、レコンキスタにおけるキリスト教徒の交戦者たちは皆同じように宗教的な動機を持っていたわけではなく、一方の「世俗の支配者」と、他所から来たキリスト教の軍事組織(テンプル騎士団、ホスピタル騎士団、ドイツ騎士団の3つの主要な騎士団を含む)やイベリア半島内に設立されたキリスト教の軍事組織(サンティアゴ、アルカンタラ、カラトラバなどの騎士団)とを区別する必要があると指摘した。[ 133 ]「[騎士団]は世俗の騎士団よりも宗教戦争に熱心で、イスラム教徒との交渉に反対し、襲撃や、イスラム教徒の捕虜の斬首などの残虐行為さえも行った。」[ 133 ]

一方、キリスト教軍はイスラムの首長と一時的な同盟を結ぶこともあり、キリスト教徒の傭兵は、適切な条件が揃えばアラブやベルベル人の支配者のために喜んで戦うこともあった。[ 22 ]エル・シッドは、サラゴサのイスラム王に何年間も有給で兵役に就いていたキリスト教徒の傭兵リーダーの有名な例である。[ 22 ]多くの王は兵士が足りなかったため、傭兵は重要な要素であった。紛争で利用された主な傭兵のタイプは、ノルウェー人、フランドルの槍兵、フランクの騎士、ムーア人の騎馬弓兵(馬に乗って移動する弓兵)、ベルベル人の軽騎兵であった。

キリスト教の騎兵と歩兵

中世のキリスト教軍は、主に二種類の兵力で構成されていました。騎兵(主に貴族で構成されていましたが、10世紀以降は平民の騎士も含まれるようになりました)と歩兵、あるいはペオーネス(農民)です。歩兵は必要に応じてのみ戦争に参加し、その頻度は高くありませんでした。絶え間ない紛争の雰囲気の中で、この時代、戦争と日常生活は密接に絡み合っていました。これらの軍隊は、レコンキスタの初期段階において社会が常に警戒を怠らない必要性を反映していました。これらの軍隊は、短時間で長距離を移動する能力を持っていました。

ヒスパニアにおける騎兵戦術は、騎士が敵に接近し、槍を投げ、安全な距離まで後退してから次の攻撃を開始するというものでした。敵の陣形が十分に弱まると、騎士は槍を突き刺して突撃しました(槍は11世紀までヒスパニアに導入されませんでした)。騎士(カバジェロス)には、王室騎士、貴族騎士(カバジェロス・イダルゴス)、平民騎士(カバジェロス・ヴィラノス、つまり「ヴィラの騎兵」)の3種類がありました。王室騎士は主に王と親密な関係を持つ貴族であり、ゴート王朝の直系の遺産を主張していました。

レコンキスタの初期の段階における王家の騎士は、鎖かたびら、凧形の盾、長剣(馬上から戦うように設計されていた)、投げ槍、槍、斧を装備していた。貴族騎士はインファンゾーンまたは下級貴族の階級出身であったが、平民騎士は貴族ではなかったが馬を購入できるほど裕福であった。ヨーロッパでは独特なことに、これらの騎手は封建的なつながりのない民兵騎兵隊を構成し、王冠との勅許状( fueros )により国王またはカスティーリャ伯の唯一の支配下にあった。貴族騎士も平民騎士も詰め物をした鎧を着用し、投げ槍、槍、丸い房飾りの盾(ムーア人の盾の影響を受けている)、そして剣を持っていた。

ペオネスは領主に仕えて戦場に赴いた農民でした。弓矢、槍、短剣といった貧弱な装備しか持たず、主に補助兵として用いられました。戦闘における彼らの役割は、騎兵が到着するまで敵軍を封じ込め、敵歩兵の騎士への突撃を阻止することでした。ロングボウ、コンポジットボウ、クロスボウは基本的な弓の種類であり、特に歩兵の間で広く使用されました。

装置

中世初期のヒスパニアでは、鎧は一般的に革製で、鉄の鱗が付いていました。頭部防具は、鼻当て付きの丸い兜( 8世紀から9世紀にかけて侵攻したヴァイキングのデザインに影響を受けています)と鎖かたびらの頭飾りで構成されていました。盾は、王家の騎士が用いた凧型を除き、円形または腎臓型であることが多いものでした。盾は通常、幾何学模様、十字架、房飾りで飾られ、木製で革製のカバーが付いていました。

最も一般的な武器は鋼鉄の剣でした。騎兵は長い両刃の剣を、歩兵は短い片刃の剣を使用しました。鍔は半円形か直線状でしたが、常に幾何学模様で装飾が施されていました。槍と投げ槍は最大1.5メートルの長さがあり、鉄の先端が付いていました。鉄製の30センチメートルにも及ぶ両斧は、非常に鋭い刃を持ち、投擲武器としても近接戦闘にも使用できるように設計されていました。メイスとハンマーは一般的ではありませんでしたが、いくつかの標本が残っており、騎兵隊員によって使用されていたと考えられています。

技術の変化

この戦闘スタイルは、11世紀後半にフランスから槍戦術がもたらされるまでイベリア半島で主流でしたが、伝統的な馬槍射撃技術も引き続き使用されました。12世紀と13世紀の兵士は、剣、槍、槍、そして弓矢またはクロスボウとダーツ/ボルトを携行するのが一般的でした。鎧は、少なくとも膝まで届くキルティングジャケットの上に鎖帷子を羽織り、兜または鉄帽をかぶり、腕と腿を保護する金属製または革製の腕甲で構成されていました。

盾は円形または三角形で、木製で革張りされ、鉄の帯で保護されていました。騎士や貴族の盾には家紋が描かれていました。騎士はイスラム式のア・ラ・ヒネタ(現代の騎手の座席に相当)で騎乗しました。ア・ラ・ヒネタは短い鐙革と膝を曲げることで、より優れた操縦性とスピードを可能にしました。また、フランス式のア・ラ・ブリダは、重騎兵として行動する際に鞍上での安定性を高めるために長い鐙革を使用しました(現代の騎兵の座席に相当し、より安全です)。馬には鎖帷子が装着されることもありました。

14 世紀から 15 世紀にかけて、フルプレートアーマーを着用した騎士を含む重騎兵が主要な役割を果たすようになりました。

改宗と追放

新しいキリスト教階層は非キリスト教徒に重税を課し、権利を与えた。例えば、グラナダ条約(1491年)では、最近イスラム教化したグラナダのムーア人にのみ権利を与えた。1492年7月30日、ユダヤ人コミュニティ全体(約20万人)が強制的に追放された。[ 134 ]翌年、アルハンブラ宮殿の勅令でユダヤ教を信仰する者の追放が命じられ、その多くがカトリックに改宗した。1502年、イサベル1世女王はカスティーリャ王国内でのカトリックへの改宗は義務であると布告した。神聖ローマ皇帝カール5世は1526年、アラゴン王国のムーア人にも同じ宗教的要求を課し、ゲルマニア反乱の最中にイスラム教徒の住民を改宗させた。[ 135 ]

スペイン異端審問

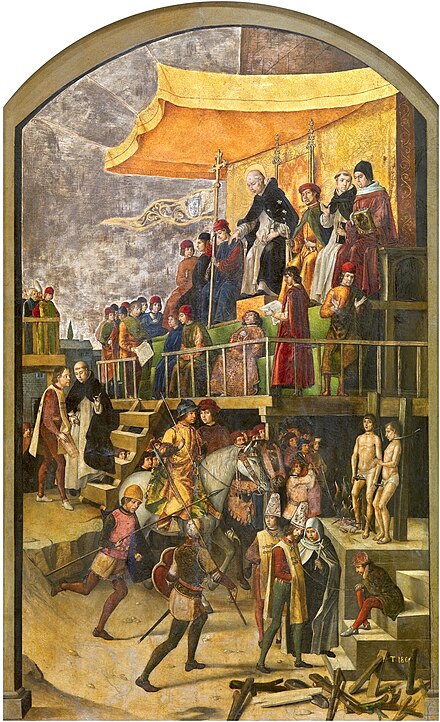

事態をさらに複雑にしていたのは、モリスコ、マラーノ、コンベルソとして知られる多くの元イスラム教徒やユダヤ教徒であった。彼らは多くのキリスト教徒と共通の祖先を持ち、特に貴族層に多く存在したため、貴族層は彼らの忠誠心や非キリスト教徒の祖先を隠そうとする動きを懸念した。中には(その数は議論の余地があるが)、16世紀に入っても密かに宗教を実践し、母語を使い続けた者もいた。[ 136 ] [ 137 ]スペイン異端審問でイスラム教やユダヤ教を密かに実践していることが判明した者は、処刑、投獄、あるいは追放された。

それにもかかわらず、「新キリスト教徒」とみなされた人々は皆、イスラム教やユダヤ教の信仰を続けているなど、スペイン国家に対する様々な犯罪を繰り返し疑われました。新キリスト教徒は16世紀以降、多くの差別的慣行にさらされました。[ 138 ]

分類とその後の影響

数々の前進と後退により、いくつかの社会形態が生まれました。

- ムワラド人: イスラム教の支配下にあった先住のイベリア人で、イスラム教徒のアラブ人とベルベル人の到来後にイスラム教に改宗した人々。

- モサラベ人:イスラム教徒支配地域に居住するキリスト教徒。迫害の時代には、アンダルシア人から学んだ様式、食生活、農業慣行を持ち込み、半島北部に移住した者もいた。彼らは、古いカトリックの礼拝形式と独自のラテン語を用いてキリスト教の信仰を実践し続けた。

- 「新キリスト教徒」:キリスト教に改宗したユダヤ人はコンベルソ、あるいは蔑称でマラーノと呼ばれる。自発的に、あるいは強制的にキリスト教に改宗したユダヤ人。中には、密かにユダヤ教を実践し続けた隠れユダヤ人もいた。残りのユダヤ人は、1492年のアルハンブラ勅令によりスペインから、1497年にはポルトガルからも追放された。元ユダヤ人は、キリスト教の信仰と実践を強制するために設立されたスペインとポルトガルの異端審問の対象となり、しばしば秘密裏に調査が行われ、コンベルソはアウトス・ダ・フェ(信仰行為)によって公開処刑され、被害者を生きたまま焼き殺す公開処刑が行われることもあった[ 140 ]。

- ムデハル:キリスト教徒が支配する土地に住むイスラム教徒。

- モリスコ:ムスリム・コンベルソ。カトリックに改宗したイスラム教徒。相当数の隠れムスリムが密かにイスラム教の実践を続けていた。彼らは、アラゴンで重宝され保護されていた熟練の職人から、カスティーリャの貧しい農民まで多岐に渡った。アルハンブラ勅令後、イスラム教徒全体は改宗か国外への追放を余儀なくされ、17世紀初頭にはモリスコ追放によって相当数の人々が追放された。

遺産

19世紀以来、西洋史、特にイベリア史は、伝統的なレコンキスタの存在を強調してきた。[ 141 ]これは、キリスト教国イベリア王国がイスラム教王国に対抗し、征服するという継続的な現象であり、イスラム教王国はイベリア原住民のキリスト教徒から領土を軍事的に奪った共通の敵として理解されてきた。[ 16 ]しかし、現代の学問は、この「レコンキスタ」という概念をスペインのナショナリズムに結びついた国家神話として異議を唱えている。[ 142 ] [ 143 ]この概念は、「スペインはイスラム教に対抗して形成された国家である」という考えを助長し、「イスラム教の存在(アル・アンダルス)を非合法化し、ひいてはキリスト教徒によるイスラム教領の征服を正当化することを目的とした、イベリア中世の過去に関する大きく偏った歪んだビジョン」に貢献してきた。[ 144 ]学者たちが主張する他の論拠の一つに、「8世紀も続く軍事作戦など存在しない」というものがある。[ 145 ]この意味での「レコンキスタ」という用語は19世紀に初めて登場し、フランシスコ・フランコの台頭とともに1936年にスペイン王立アカデミーの辞書に掲載されました。[ 146 ]レコンキスタの概念は今でも重要な意味を持ち、現代政治においても復活を遂げています。特にスペインの極右政党「ヴォックス」において顕著ですが、より広くは西洋の外国人排斥主義、特にイスラム排斥主義の保守派の間でも「文明の衝突」という教義の影響を受けて復活しています。[ 144 ]

レコンキスタと深く結びついた名高い英雄エル・シッドは、その生涯において、サラゴサのイスラム教徒の支配者のために戦い、伝統的な敵であるキリスト教徒のアラゴンから彼らを守った。エル・シッドの生涯における最も重要な功績であるバレンシア王国の征服は、実際にはバヌ・フド族やその他のムラーヴィド朝に対抗するイスラム王朝との緊密な同盟の下で達成された。[ 147 ]

フランスの模倣

1558年、フランス国王アンリ2世の軍隊は、何世紀にもわたってイギリスの支配下にあったカレー市を征服しました。イングランド女王メアリー1世は、カレーの喪失を自身の治世における最大の災難と考えました。[ 148 ]当時カレーシスと呼ばれていたカレー周辺の地域は、フランスによる奪還を記念して「再征服された国」を意味する「ペイ・レコンキ」と改名されました。 [ 149 ]フランス人はスペインのレコンキスタを認識していたことは確かであり、当時スペイン王フェリペ2世がメアリー1世の妃であったため、この用語の使用は故意に彼への侮辱を意味していた可能性があります。[ 150 ]

現代スペインとポルトガルの祭り

現在、moros y cristianos(スペイン語)、moros i cristians(カタロニア語)、mouros e cristãos(ポルトガル語) 、 mouros e cristiáns (ガリシア語)と呼ばれる祭り(いずれも「ムーア人とキリスト教徒」を意味する)では、特にバレンシア州の中央部と南部の町、アルコイ、オンティニエント、ビリェナなどで、精巧な衣装とたくさんの花火を伴う色鮮やかなパレードとして戦いを再現しています。

持続的な影響

2016年の研究では、「レコンキスタ率」(キリスト教国境の拡大速度)が、今日に至るまでスペイン経済に持続的な影響を与えていることが明らかになりました。初期の軍事征服段階の後、キリスト教国家は征服した土地を併合しました。広大な国境地域が一度に併合された場合、その土地は主に貴族や軍の組織に与えられ、長期的な発展に悪影響を及ぼしました。一方、小規模な地域の併合は、一般的に個々の入植者の参加を可能とし、国王の保護下に入る可能性が高まりました。これはより公平な土地分配と社会平等の向上につながり、長期的な発展にプラスの影響を与えました。[ 151 ]

残響

キリスト教王国はイベリア半島の領土征服を完了すると、その勢いを他の地域、さらにはジブラルタル海峡を挟んだマグリブへと移しました。カスティーリャ王国の認可を受けた、海賊の拠点であったテトゥアンへの懲罰遠征は、早くも1399年から1400年にかけて開始されました。 [ 152 ] 1415年のセウタ征服は、ポルトガルのアフリカ進出の始まりを示しました。これにより、ポルトガルは海峡を通じたカスティーリャとアラゴンの貿易を支配することが可能になり、また、イスラム教徒の支配地域への襲撃遠征を行うための基盤を築くこともできました。[ 153 ] 15世紀の政治評論家の中には、海峡を挟んだ領土を含むローマの後継国である「ゴート王国」の構想を提唱した者もいました。 [ 154 ]

カトリック両王の統治下で行われたアフリカ事業は、名目上は教皇勅書によって承認され、十字軍税の支払いに充てられた寄付によって資金提供もされていたが、教皇庁からは多少の疑いの目で見られていた。[ 155 ]カトリック両王によるアフリカ征服の取り組みは、アラゴン王フェルディナンド2世の死後、概ね行き詰まった。[ 156 ]しかし、半島におけるキリスト教勢力による征服と再定住のモデルは北アフリカでは再現されず、征服された領土(長い海岸線に沿ってごく少数の要塞が点在する要塞化された地域)は防御的な役割しか担っていなかったため、この地域におけるオスマン帝国の拡大を許してしまった。[ 157 ]

ポルトガル人は地中海、[ 158 ]インド洋[ 159 ]東南アジアでオスマン帝国と戦争をし、オスマン帝国の同盟国である東アフリカのアダル・スルタン国、南アジアのデリー・スルタン国、東南アジアのマラッカ・スルタン国を征服した。 [ 160 ]

1492年のクリストファー・コロンブスの最初のアメリカ大陸への航海は、グラナダ戦争の終結を前提としており、スペイン王室はムーア人打倒の過程を完了した後にのみ、彼の海外航海に同意することができた。[ 161 ]コロンブスの新世界に対する見方と、そこでの彼の行動を形作ったキリスト教的信念は、レコンキスタそのものの基盤となっていた歴史的なヨーロッパの反イスラム思想の影響を受けていた。[ 162 ]彼は航海によってアジアの大ハーンに到達し、中東を両側から攻撃できる連合を形成し、エルサレムをキリスト教の支配下に再び置くことができると信じていた。 [ 163 ]

右端のモチーフ

.jpg/440px-Día_de_la_Toma_(no_a_la_Toma).jpg)

十字軍のレトリックとともに、「レコンキスタ」のレトリックは、スペイン、ポルトガルの現代の極右の政治的言説の結集点として機能し、より広くは、ヨーロッパの極右の政治的言説の結集点としても機能している。 [ 164 ]レコンキスタと十字軍への言及は、反イスラム感情を伝えようとする21世紀のオンライン極右グループによってインターネットミームとして寓話的に頻繁に利用されている。[ 165 ]このテーマはまた、フランスとイタリアのアイデンティタリアングループによって主要な結集点として使用されている。 [ 166 ]

グラナダのスルタン・ボアブディルが1月2日に降伏したことを祝う毎年恒例のグラナダの祭典「グラナダの闘牛の日」は、フランコ政権初期には顕著な民族主義的色彩を帯びるようになり、独裁者フランシスコ・フランコが1975年に死去して以降は、極右グループにとって野外での集会を促進し、政治的要求を表明する機会を提供することで、彼らにとっての接着剤のような役割を果たしてきた。 [ 167 ]スペイン軍団の部隊は通常、パレードを行い、 「エル・ノビオ・デ・ラ・ムエルテ(死の友)」を歌っている。 [ 168 ]極右はまた、レコンキスタの歴史における日付、例えば前述の1月2日や2月2日といった、関連する自治州(アンダルシア州とムルシア州)の地域の祝祭日を主張することで、文化戦争を繰り広げてきた。 [ 167 ]

参照

注記

- ^綴りはほぼ同じですが、発音はイベリア半島や近隣地域で話されている言語によって異なります。発音は以下のとおりです。

- アストゥリアス語、ガリシア語、スペイン語: [rekoŋˈkista] ;

- ポルトガル語: [ʁɨkõˈkiʃtɐ] ;

- カタロニア語: [rəkuŋˈkestə]または[rekoŋˈkesta]、綴りはReconquesta。口語的にはレコンキスタ(pron. [rəkuŋˈkistə]または[rekoŋˈkista] )としても知られ、綴られます

- バスク語: [erekoŋkis̺ta]、 Errekonkistaと綴られます。

- アラゴン語: [ɾekoŋˈkjesta]、綴りはReconquiesta。

- アラネーゼとガスコン: [rekuŋˈkɛsta]、綴りReconquesta、または[rekuŋˈkistɔ]、綴りReconquista。

- フランス語: [ʁəkɔ̃kɛt]、 Reconquêteと綴る。Reconquistaとしてもよく使われる。

- ^アラビア語: الاسترداد、ローマ字: al-Istirdād、点灯。「回復」ですが、より一般的には「アル・アンダルスの崩壊」 として知られています。 [ 2 ] [ 3 ]

参考文献

- ^ Chico Picaza、M.è ビクトリア (2012). 「CSM のコードの構成、テキストのミニチュア」。アルカナート: Revista de Estudios Alfonsies。8:170−171。ISSN 1579-0576。

- ^ Kabha, M. (2023). 「アル=アンダルスの陥落と現代アラブ・イスラム史学におけるその記憶の進化」 .マグレブ・レビュー. 48 (3): 289– 303. doi : 10.1353/tmr.2023.a901468 . S2CID 259503095 .

- ^ Al-Mallah, M. (2019). 「アル・アンダルスの来世:現代アラブ・ヒスパニックの物語におけるイスラム教徒イベリア」 .比較文学研究. 56 (1): e–22. doi : 10.5325/complitstudies.56.1.e-22 . S2CID 239092774 .

- ^ 「レコンキスタ」 .ブリタニカ。 2022年11月23日。

- ^カラチョーリ、マウロ・ホセ(2021年)「征服の物語と物語の征服」『新世界を書く』『初期スペイン帝国における自然史の政治』フロリダ大学出版局、 14~ 38頁、ISBN 978-1-68340-170-4、JSTOR j.ctv1gt9419.6 、 2024年9月11日閲覧、

レコンキスタ:アラゴンのフェルディナンドとカスティーリャのイサベルがレイエス・カトリコスとして共同統治を行なった、南イベリアのムーア人カリフ制に対する700年間の軍事および文化的キャンペーン。

{{citation}}: CS1 maint: ISBNによる作業パラメータ(リンク) - ^コリンズ、1989、p. 147;ライリー、1993 年、75 ~ 76 ページ。デイヤーモンド 1985 年、p. 346;ヒルガース 2009、p. 66n. 28

- ^「パリアス」スペイン語辞典、第 22 版(オンライン)。

- ^カトロス氏(83)によると、アラビアの著述家たちはパリアをジズヤと、これは非信者に対するイスラムの人頭税に相当するものである。

- ^フレッチャー、7~8ページ。

- ^ライリー、9.

- ^ “水戸のレコンキスタ” .ディアリオ・デ・ブルゴス(スペイン語)。 2013年11月2日。2019年9月25日のオリジナルからアーカイブ。2019 年9 月 13 日に取得。

- ^リオス・サロマ、マルティン。La Reconquista: génesis de un mito historiográfico (PDF) (レポート)。 Instituto de Investigaciones Históricas/UNAM Departamento de Historia México。2016 年 3 月 4 日のオリジナルからアーカイブ(PDF) 。

- ^サンフアン、アレハンドロ・ガルシア。「Al-Andalus en la historiografía del nacionalismo españolista (siglos xix–xxi)。Entre la Reconquista y la España musulmana」。A 1300 Años de la conquista de Al-Andalus (711–2011) (2012): 65。

- ^ a b García Fitz 2009 , pp. 144–145 「19 世紀の歴史的事実を調査し、スペインの歴史、ロマンティックな物語、植民地時代の人々、注目に値する世界の物語を探求せよ」 transmitió, manteniendo algunos de sus rasgos identitarios más llamativos, a la del siglo XX [強い二重国家主義、ロマンチック、そして時には植民地主義の強調を伴うこの概念の 19 世紀のイベリアの歴史学における出現は、目覚ましい成功を収め、その最も顕著な特徴のいくつかを保持したまま 20 世紀に伝わったことを認識する必要がある。]

- ^フェルナンデス=モレラ、ダリオ (2016).アンダルシアの楽園の神話。オープンロードメディア。 p. 50.ISBN 978-1-5040-3469-2。

- ^ a b c dオキャラハン、ジョセフ・F. (2013). 『中世スペインにおけるレコンキスタと十字軍』ペンシルバニア大学出版局. pp. 18– 19. ISBN 978-0-8122-0306-6。

- ^シルバ2020、57–65頁。

- ^パオーネ、アントニー、トーマス、リー(2021年12月6日)「フランス大統領選の極右候補、集会で『再征服』を約束」ロイター通信。2022年6月22日閲覧。

- ^ガルシア フィッツ 2009、144–145 ページ。

- ^ a b c d e fマッキタリック、ロザモンド、コリンズ、R. (1990). 『新ケンブリッジ中世史 1』ケンブリッジ大学出版局. p. 289. ISBN 978-05213629242012年7月26日閲覧。9

世紀後半には、後の「レコンキスタ」の特徴的なイデオロギーの一部が出現していた。883/884年のいわゆる「預言年代記」の匿名著者をはじめとするキリスト教徒の著述家たちは、スペインからのアラブ人の追放を期待しており、北部の小王国の住民と南部の支配層との間の民族的、宗教的・文化的分裂の意識が、双方の著作に顕著に表れていた。一方で、20世紀初頭のスペイン史学に見られたように、「レコンキスタ」の起源をあまり直線的に考察するのは賢明ではない。アル・アンダルスとキリスト教王国間の全面的な軍事衝突よりも、平和的共存の時代や限定的で局地的な国境紛争の時代の方が多かった。既に述べたように、前者は後者を排除しようと真剣に努力したことは一度もなかった。さらに、パンプローナのアリスタ王朝とバヌ・カシの関係のように、対立する信条に基づくイデオロギー的分裂よりも、相互利益の方がより強い絆となり得た。こうした傾向は、10世紀にむしろ強化されたと言えるだろう。

- ^アルフォンソ 10 世、レイ・デ・カスティーリャ (1283)。「Libro del axedrez、dados e tablas [Folio 64R (トリミング)]」。rbdigital.realbiblioteca.es。サン ロレンソ デ エル エスコリアル本物の図書館。2021年11月23日のオリジナルからアーカイブ。2022 年6 月 24 日に取得。

- ^ a b c d e fキーフ、ユージン・K. (1976). 『スペイン地域ハンドブック』ワシントンD.C.:米国政府印刷局. p. 105. ISBN 978-0160015670. 2022年4月7日閲覧。

- ^メノカル、マリア・ローザ(2009年)『世界の装飾:イスラム教徒、ユダヤ教徒、キリスト教徒はいかにして中世スペインにおける寛容の文化を創造したか』リトル・ブラウン社、214、223頁。ISBN 978-0-316-09279-1。。

- ^木下、シャロン(2001年冬)。「異教徒は間違っており、キリスト教徒は正しい」:ローランの歌における他者性、ジェンダー、そして国家。中世・近世研究ジャーナル。31 (1):79–111。doi : 10.1215 / 10829636-31-1-79。S2CID 143132248 。

- ^ディヴァンナ、イザベル・N. (2010). 「国民文学の政治化:19世紀における『ローランの歌』をめぐる学術的議論」.歴史研究. 84 (223): 109–134 . doi : 10.1111/j.1468-2281.2009.00540.x .

- ^クリストファー・ラッケン (2019 年 4 月 16 日)、ベーラー、ウルスラ;カンジェミ、ヴァレリー。 Corbellari、Alain (編)、「Actualité de la Chanson de Roland: Une épopée Populaire au Program d'agrégation」、Le savant dans les Lettres、Interférences、Rennes: Presses universitaires de Rennes、pp. 93–106、ISBN 978-2-7535-5783-3、 2022年11月18日閲覧

{{citation}}: CS1 maint: ISBNによる作業パラメータ(リンク) - ^ガルシア・フィッツ 2009年、152ページ。

- ^ a bアレハンドロ・ガルシア・サンフアン (2018 年 12 月 5 日)。「ヴォックス、レコンキスタとスペイン救済」。eldiario.es (スペイン語)。2019年2月16日のオリジナルからアーカイブ。2019 年2 月 15 日に取得。

- ^ガルシア・サンフアン、アレハンドロ (2016). 「メディエボ半島のスペインの歴史に関する永続的な記録」。ヒストリオグラフィア。12 (12)。サラゴサ: Prensas de la Universidad de Zaragoza : 133. doi : 10.26754/ojs_historiografias/hrht.2016122367。ISSN 2174-4289。

- ^ a bガルシア・フィッツ 2009年、146~147頁。

- ^ "「レコンキスタ」の概念をヴォックスが再構築しますか?"。www.publico.es。 2019年1月15日。 2019年2月16日のオリジナルからアーカイブ。2019 年2 月 15 日に取得。

- ^ “Casado, tras apelar Vox a la Reconquista: El PP ha empezado la reconquista por Andalucía y la acabará en Asturias” .ヨーロッパプレス。 2019年1月11日。 2019年2月16日のオリジナルからアーカイブ。2019 年2 月 15 日に取得。

- ^ブラボー、フランシスカ (2019 年 1 月 31 日)。「Vox designa a Toledo como el punto donde comenzar la 'reconquista' del centro de España」。eldiario.es (スペイン語)。2019年2月16日のオリジナルからアーカイブ。2019 年2 月 15 日に取得。

- ^ 「Casado promete una 'reconquista' para que 'caiga el engaño Individualista'」" . ElNacional.cat . 2018年7月21日. 2019年2月16日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2019年2月15日閲覧。

- ^ボロリノス・アラード、エリザベス。「三日月と短剣:スペイン内戦におけるムーア人の他者の表象」スペイン研究紀要93巻6号(2016年):965-988。

- ^ Purkis, William J. (2010). Eleventh- and Twelfth-Century Perspectives on State Building in the Iberian Peninsula (PDF) . University of Birmingham. pp. 57– 58. 2017年10月16日時点のオリジナルよりアーカイブ(PDF) . 2017年10月15日閲覧。

- ^ Eugènia de Pagès、「 La 'Reconquista', allò que mai no va presentir」、 La Lamentable、2014 年 7 月 11 日、 lamentable.org 2017 年 8 月 28 日にウェイバック マシンにアーカイブ

- ^ Martín M. Ríos Saloma、「 La Reconquista. Génesis de un mito historiográfico」、 Historia y Grafía、30、2008、pp. 191–216、 redalyc.org 2016 年 3 月 4 日にWayback Machineでアーカイブ、2014 年 10 月 12 日に取得。

- ^ “ Yo no entiendo cómo se puede llamar reconquista a una cosa que dura ocho siglos” (「8世紀も続いたものがどうしてレコンキスタと呼ばれるのか理解できない」)、 España invertebrada。デ・パジェス、E. 2014 年 7 月 11 日より引用。

- ^ホースウェル、マイク、アワン、アキル・N. (2019). 『現代世界における十字軍:十字軍との関わり方、第2巻』 ラウトレッジ. ISBN 978-1-351-25046-7。

- ^ガルシア=サンフアン 2024、p. 102.

- ^ガルシア=サンフアン 2024、p. 90.

- ^ガルシア=サンフアン 2024、p. 93.

- ^ガルシア=サンフアン、アレハンドロ (2024)。「キリスト教によるイベリア征服に対するイスラムの反応:領土回復の理想(11~12世紀)」。一時成虫: 中型 Aevum : 102–103 . doi : 10.21001/itma.2024.18.04。

- ^ Nick (2022年11月10日). 「グアダレーテの戦い:歴史を変えた2つの理由」 . The History Ace . 2023年6月16日閲覧。

- ^コリンズ 1989、38~45頁。

- ^フレッチャー、リチャード (2006). 『ムーア人のスペイン』 ロサンゼルス: カリフォルニア大学出版局. p. 43. ISBN 978-0-520-24840-3。

{{cite book}}: CS1 maint: 発行者の所在地 (リンク) - ^クリス・ロウニー、「消えた世界:中世スペインのイスラム教徒、キリスト教徒、ユダヤ人」(オックスフォード大学出版局、2005年)、40。

- ^ロジャー・コリンズ『初期中世スペイン』(セント・マーチンズ・プレス、1995年)、164ページ。

- ^コリンズ、ロジャー(1989年)『アラブ人によるスペイン征服 710-797年』オックスフォード(英国)/ケンブリッジ(米国)ブラックウェル社、p.45、ISBN 978-0-631-19405-7。

- ^ 「レコンキスタ | 地図とタイムライン」HistoryMaps . 2023年6月16日閲覧。

- ^トラウィンスキー、アラン (2017). 『文明の衝突』 ペイジ・パブリッシング社ISBN 978-1635687125。

- ^コバドンガ、ラ・バタラ・ケ・カンビオ・ラ・ヒストリア・デ・エスパーニャ(スペイン語)、2022年5月27日、 2022年8月11日閲覧。

- ^コリンズ、ロジャー(1989年) 『アラブ人によるスペイン征服 710-797年』オックスフォード(英国)/ケンブリッジ(米国)ブラックウェル社、p.181。ISBN 978-0-631-19405-7。

- ^コリンズ、ロジャー(1989年)『アラブ人によるスペイン征服 710-797年』オックスフォード(英国)/ケンブリッジ(米国)ブラックウェル社、p.156、ISBN 978-0-631-19405-7。

- ^コリンズ、ロジャー(1989年)『アラブ人によるスペイン征服 710-797年』オックスフォード(英国)/ケンブリッジ(米国)ブラックウェル社、pp. 156, 159. ISBN 978-0-631-19405-7。

- ^コリンズ、ロジャー(1989年) 『アラブ人によるスペイン征服 710-797』オックスフォード(英国)/ケンブリッジ(米国)ブラックウェル社、p.212。ISBN 978-0-631-19405-7。

- ^ “The Way of St. James – Bodega Tandem” . 2021年7月31日. 2021年7月31日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2022年8月11日閲覧。

- ^ a b c d Lewis, Archibald R. (1965). The Development of Southern French and Catalan Society, 718–1050 . The University of Texas Press. pp. 20– 33. 2017年12月11日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2017年10月28日閲覧。

- ^コリンズ、ロジャー(1989年)『アラブ人によるスペイン征服 710-797年』オックスフォード(英国)/ケンブリッジ(米国): ブラックウェル。pp. 118-126。ISBN 978-0-631-19405-7。

- ^ a bコリンズ、ロジャー(1989年)『アラブ人によるスペイン征服 710-797年』オックスフォード(英国)/ケンブリッジ(米国): ブラックウェル。pp. 177-181。ISBN 978-0-631-19405-7。

- ^ Lewis, Archibald R. (1965). The Development of Southern French and Catalan Society, 718–1050 . The University of Texas Press. pp. 37– 49. 2017年12月11日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2017年10月28日閲覧。それは801年12月28日に起こりました。

- ^ 「考古学」 . Perennial Pyrenees . 2023年6月16日閲覧。

- ^ 「Counts – The Origins of Catalonia」 www.autentic.com . 2023年6月16日閲覧。

- ^マルティン1996、216ページ。

- ^マルティン、ホセ・ルイス (1996)。「レコンキスタとクルザーダ」(PDF)。Studia Zamorensia: Historica (3): 216–217 . ISSN 0214-736X。

- ^マルティン1996、217ページ。

- ^マルティン1996、219ページ。

- ^マルティン1996、220ページ。

- ^マリン=グスマン、ロベルト(1992年)「アル=アンダルスにおける十字軍:11世紀におけるレコンキスタのイデオロギーとしての形成」『イスラム研究』31(3(秋)号):295頁。

- ^『十字軍:中世世界の紛争』イギリス、アッシュゲート、2010年、89ページ

- ^ライリー=スミス、ジョナサン(1990年)『十字軍地図帳』ニューヨーク:ファクト・オン・ファイル、ISBN 978-0-8160-2186-4。

- ^アヤラ・マルティネス、カルロス・デ (2023). 「ポンティフィカド、クルサダ・イ・レイノス・デ・レオン・イ・カスティーリャ(siglos XII-XIII)」。ルシタニア・サクラ。48 : 147–148 .土井: 10.34632/lusitaniasacra.2023.12115。

そして真実は、教皇はアルフォンソ・エンリケスに国王の称号を認めなかったし、リスボン征服における十字軍の性格を正当化する雄牛を彼に与えなかったということである。

- ^アヤラ・マルティネス 2023、147–148 ページ。

- ^ヴィルジリ、アントニ (1998)。「« ...Ad detrimendum Yspanie... ». La cruzada de Ṭurṭōša y la feudalización de la región de Ṭortosa (1148-1200)」 .エコール・フランセーズ・ド・ローマ・アンネの出版物。241:103

- ^ロダミランズ・ラモス、フェルナンド (2018). 「イベリカ半島におけるローマの遺産 (siglos X-XII)」(PDF)。Revista de Historia Militar : 258. ISSN 0482-5748。

- ^スミス、ダミアン J. (1999)。「«Soli Hispani»? インノケンティウス 3 世とラス・ナバス・デ・トロサ」。ヒスパニア・サクラ。51 (104)。マドリード: Consejo Superior de Investigaciones Centíficas : 491. doi : 10.3989/hs.1999.v51.i104.585。

- ^ヴァラ・ソーベック、2005 年、71–72 ページ。

- ^ヴァラ・ソーベック、カルロス (2005)。「スペインの歴史におけるラス・ナバス・デ・トロサウナ・バタラの決定」(PDF)。アヌアリオ。サンテルモ国立芸術アカデミー(5): 74. ISSN 1887-0953。

- ^オキャラハン、ジョセフ・F.『中世スペインにおける再征服と十字軍』アメリカ、ペンシルバニア大学出版局、2004年、160頁 [1]

- ^ a bオキャラハン、ジョセフ・F.『中世スペインにおける再征服と十字軍』アメリカ、ペンシルベニア大学出版局、2013年、105頁[2]

- ^ 「ナバラ王国」ブリタニカ百科事典。 2022年10月27日閲覧。

- ^ a bルイス・デ・ラ・ペーニャ。ラ・モナルキア・アストゥリアナ 718–910、p. 27. カンガス・デ・オニス、2000 年。ISBN 9788460630364/フェルナンデス・コンデ。 『Estudios Sobre La Monarquia Asturiana』、35 ~ 76 ページ。 Estudios Históricos La Olmeda、2015。ISBN 978-8497048057

- ^ジョセフ・F・オキャラハン(2013年)『中世スペインの歴史』コーネル大学出版局、176ページ。ISBN 978-0-8014-6872-8。

- ^カサリエゴ、JE: Crónicas de los reinos de Asturias y León。 Biblioteca Universitaria Everest、レオン、1985、p. 68. ASIN B00I78R3S4

- ^ガルシア・フィッツ、フランシスコ。 2009 年、149–150 ページ

- ^ 「レコンキスタとは? – ブートキャンプ&ミリタリーフィットネス研究所」 bootcampmilitaryfitnessinstitute.com 2021年1月2日. 2023年6月16日閲覧。

- ^オキャラハン、ジョセフ・F. (2013). 『中世スペインの歴史』コーネル大学出版局. ISBN 978-0-8014-6872-8。

- ^ “Alfonso II, Charlemagne and the Jacobean Cult (full text in Spanish)” (PDF) . 2022年3月24日.オリジナル(PDF)から2022年3月24日時点のアーカイブ。 2022年8月11日閲覧。

- ^コリンズ、ロジャー(1983年)『初期中世スペイン』ニューヨーク:セント・マーチンズ・プレス、238頁。ISBN 0-312-22464-8。

- ^ 「第4章」 . somosprimos.com . 2023年6月16日閲覧。

- ^ “フェルナン・ゴンサレス | カスティーリャ伯 | ブリタニカ” . www.britannica.com 。2023 年6 月 16 日に取得。

- ^ “サンチョ3世(ナバラ王) | Encyclopedia.com” . www.encyclopedia.com . 2023年6月16日閲覧。

- ^ “El yermo estratégico del Desierto del Duero – Observatorio de Seguridad y Defensa” (ヨーロッパのスペイン語) 。2024 年3 月 19 日に取得。

- ^ a b Porto Editora – Reconquista Cristã na Infopédia [em linha]。ポルト: ポルト編集部。 【相談してください。 2024年03月19日 17:48:31]。https://www.infopedia.pt/$reconquista-cristaを処分してください

- ^ “クリスタのレコンキスタ” . História Online (欧州ポルトガル語) 。2024 年3 月 19 日に取得。

- ^チャールズ・ヒグネット (1953). 「La Reconquista española y la repoblación del país. Escuela de estudios medievales、Inst. de Estudios pirenaicos」。ヒスパニック通信。55 (2): 206–208 .

- ^ “スペインレコンキスタ: ケ・フュー・イ・サス・カラクテリスティカス” . humanidades.com/ (ヨーロッパ系スペイン語) 。2024 年3 月 19 日に取得。

- ^ “イベリカ半島のレコンキスタ – Conheça a História” . www.brasilparalelo.com.br (ポルトガル語) 。2024 年3 月 19 日に取得。

- ^ 「フェルディナンド1世 | カスティーリャ・レオン王 | ブリタニカ」www.britannica.com . 2023年6月16日閲覧。

- ^ 「アルフォンソ6世|伝記、事実、そして子供たち|ブリタニカ」www.britannica.com . 2023年6月16日閲覧。

- ^ Ampuero, Marcelo E. Fuentes (2018年5月). 「二つの宗教の帝国:イベリア・キリスト教王国の文学における同盟者、敵、そして臣民としてのイスラム教徒」(PDF) . 2023年6月16日時点のオリジナルよりアーカイブ(PDF) . 2023年6月16日閲覧。

- ^ “イニゴ・アリスタ | バスクの統治者 | ブリタニカ” . www.britannica.com 。2023 年6 月 16 日に取得。

- ^ “サンチョ 3 世 ガルセス | パンプローナ王 [ナバラ州] | ブリタニカ” . www.britannica.com 。2023 年6 月 16 日に取得。

- ^ 「サンチョ6世 | ナバラ王 | ブリタニカ」www.britannica.com . 2023年6月16日閲覧。

- ^ 「アラゴン王国 | 中世王国、スペイン | ブリタニカ」www.britannica.com . 2023年6月16日閲覧。

- ^ビッソン、トーマス・N. (1986). 『中世アラゴン王冠:小史』オックスフォード:クラレンドン・プレス. pp. 31– 57. ISBN 978-0191675294。

- ^ McCrank, Lawrence (1974). Restoration and reconquest in medieval Catalonia: the church and principality of Tarragona . University of Virginia. 2022年2月24日時点のオリジナルよりアーカイブ。2022年2月24日閲覧。

- ^ 「ジェームズ1世|シチリア島とバレンシアの王|ブリタニカ」www.britannica.com . 2023年6月16日閲覧。

- ^ a b「レコンキスタ|定義、歴史、意義、事実|ブリタニカ」 www.britannica.com 2023年5月5日. 2023年6月16日閲覧。

- ^ “ポルトガルの歴史必需品” . www.sutori.com (ポルトガル語)。 2002年。

- ^ルーカス・ビジェガス=アリスティサバル (2013). 「1142年頃のアングロ=ノルマン十字軍によるリスボン征服の失敗を再考する」.ポルトガル研究. 29 : 7. doi : 10.5699/portstudies.29.1.0007 .

- ^ "Sutori" . www.sutori.com . 2023年6月16日閲覧。

- ^ 「リスボンの戦い | 概要 | ブリタニカ」www.britannica.com . 2023年6月16日閲覧。

- ^フアン=マヌエル・トリロ=サンタマリア&ヴァレリア・パウル、「ヨーロッパ最古の境界線?」スペインとポルトガルの国境への重要なアプローチ:ガリシアとポルトガルの間のライア」、地政学、19:1、161–181 [167]

- ^アーカイブ、ザ・ナショナル(2014年11月29日)。「国立公文書館 – フランス国王に対するテンプル騎士団の『呪い』」。国立公文書館ブログ。 2023年6月16日閲覧。

- ^ホブソン、ジョン・M. (2004). 『西洋文明の東洋起源』ケンブリッジ大学出版局. p. 141. ISBN 978-0521547246。

- ^ 「バレンシアの戦い | 概要 | ブリタニカ」www.britannica.com . 2023年6月16日閲覧。

- ^ Kamen 2005、37-38ページ。

- ^ “نفح الطيب من غصن الاندلس الرطيب” p. 1317. ヤステル ヤステル

- ^ハーヴェイ、レナード・パトリック(1992年)『イスラム時代のスペイン、1250年から1500年』シカゴ大学出版局、327頁。ISBN 0-226-31962-8。

- ^最後の偉大なイスラム帝国。138ページ。

- ^デレク・デイヴィソン. 「今日のヨーロッパ史:『レコンキスタ』の終焉(1492年)」 . fx.substack.com . 2022年9月13日閲覧。

- ^ジョセフ・オキャラハン(2003年)『中世スペインにおけるレコンキスタと十字軍』フィラデルフィア:フィラデルフィア大学出版局、62頁。

- ^ a bホイットニー、ジェームズ・パウンダー(1922年)。グワトキン、ヘンリー・メルヴィル(編)『ケンブリッジ中世史:地図III ドイツと西ローマ帝国』3。プランタジネット出版。338頁。ISBN 978-0521045346. 2022年4月7日閲覧。

{{cite book}}:ISBN / 日付の非互換性(ヘルプ) - ^ Ullidtz, Per (2014). 1016: The Danish Conquest of England . コペンハーゲン: Books on Demand. p. 132. ISBN 978-87-7145-720-9。

- ^ Ullidtz 2014、132ページ。

- ^トラン、ジョン(2013年)『ヨーロッパとイスラム世界:歴史』プリンストン:プリンストン大学出版局、 39~ 40頁。

- ^ Encarta Winkler Prins Encyclopedia (1993–2002) sv 「アルモラヴィデン §2. Verbreiding」。 Microsoft Corporation/Het Spectrum。

- ^ Encarta Winkler Prins Encyclopaedia (1993–2002) sv "Almohaden §2. Machtsuitbreiding"。 Microsoft Corporation/Het Spectrum。

- ^ Encarta Winkler Prins Encyclopaedia (1993–2002) sv "Boabdil". Microsoft Corporation/Het Spectrum.

- ^ヴィソ、フリオ・エスカロナ; Martín, Iñaki (2020 年 4 月 3 日)、「歴史的愚行の生と死: ドゥエロ盆地の初期中世の人口減少と再人口」、レコンキスタを超えて: 中世イベリアの歴史の新たな方向性、ブリル、 21 ~ 51ページ 、土井: 10.1163/9789004423879_003、hdl : 10261/238570、ISBN 9789004423879、S2CID 218803277

- ^ a bブラッドベリー 2004年、314ページ。

- ^「現代ユダヤ人の歴史:スペインからの追放(1492年)」Wayback Machine、 The Jewish Virtual Libraryに2015年11月15日アーカイブ。

- ^インキュナブラ時代のスペインにおける検閲と書籍生産Archived 18 November 2006 at the Wayback Machine , Ignacio Tofiño-Quesada. Graduate Center, CUNY.

- ^シクロフ、アルバート A. (2010)。ロス・エスタトゥス・デ・リンピエザ・デ・サングレ:ロス・シグロスXVとXVIIでの論争。フアン・デ・ラ・クエスタ。ISBN 978-15887117791960年

にフランス語で初版が出版された

- ^チルダーズ、ウィリアム(2004年)。「Según es cristiana la gente: The Quintanar of Persiles y Sigismunda and the Archival Record」(PDF) .セルバンテス: 米国セルバンテス協会会報. 24 (2): 5–41 . doi : 10.3138/Cervantes.24.2.005 . S2CID 160282260。2010年 7 月 5 日のオリジナル(PDF)からアーカイブされました。

- ^ベセンコート、フランシスコ(2015年)『人種差別:十字軍から20世紀まで』プリンストン大学出版局、153ページ。ISBN 978-0-691-16975-0。

- ^ [3]プラド美術館のWayback Machineで2015年12月2日にアーカイブ

- ^ 異端審問によって処刑された正確な人数は不明である。フアン・アントニオ・ジョレンテは、異端審問における処刑人数を以下のように報告している。火刑執行31,912人、肖像焼却17,696人、そして懺悔行為( de vehementi )による和解291,450人(Roth 1964:123)。ホセ・アマドール・デ・ロス・リオスは、1484年から1525年の間だけで、さらに高い数字を報告している。火刑執行28,540人、肖像焼却16,520人、懺悔303,847人(Roth 1964)。しかし、アーカイブ記録を徹底的に調査した結果、現代の学者はより低い推定値を示し、スペイン異端審問の全歴史を通じて実際に処刑されたのは 10,000 人未満 (Dedieu、85 ページ、Perez、170 ~ 173 ページ)、おそらく 3,000 人程度 (Monter、53 ページ) であることを示しています。

- ^ガルシア フィッツ 2009、p. 146 「Queda claro, pues, que el Concepto de Reconquista, tal como surgió en el siglo XIX y se consolidó en la historiografía de la primera mitad del XX, se convirtió en uno de los principlees mitos originarios alumbrados por el nacionalismo español. [これは明らかです、そして、レコンキスタの概念は、19 世紀に現れ、20 世紀前半の歴史学で強化され、スペインのナショナリズムに照らされた主要な起源神話の 1 つとなった。]」

- ^フェデリコ、リオス・サロマ、マルティン (2011)。La reconquista: una construcción historiográfica: siglos XVI–XIX。マルシャル・ポンス・ヒストリア。 p. 26.ISBN 978-84-92820-47-4. OCLC 800884696 .

{{cite book}}: CS1 maint: 複数の名前: 著者リスト (リンク) - ^エスカローナ、フリオ;ヴィソ、イニャキ・マルティン(2020)。「歴史学の愚かさの生と死: ドゥエロ盆地における中世初期の人口減少と再人口」。バートンでは、サイモン。ロバート・ポータス(編)。レコンキスタを超えて: 中世イベリア半島の歴史の新たな方向性 (711–1085)。ブリル。 p. 21.ISBN 978-9004423879。

- ^ a bガルシア・サンフアン、アレハンドロ (2020). 「歴史知識の武器化:スペイン・ナショナリズムにおけるレコンキスタの概念」。Imago Temporis: Medium Aevum (14): 133–162 . doi : 10.21001/itma.2020.14.04。hdl : 10272/19498。ISSN 1888-3931。S2CID 226491379。

- ^ Querol, Ricardo de (2020年2月28日). 「レコンキスタは存在しなかった。8世紀も続く軍事作戦など存在しない」"。El País 英語版。2022年5 月 19 日閲覧。

- ^ 「Voxが歴史を再構築し、スペインの『レコンキスタ』を主張 | フランシス・ギレス」AW . 2022年5月21日閲覧。

- ^フレッチャー、リチャード・A. (1989). 『エル・シドの探求』オックスフォード大学出版局, イギリス. pp. 166– 168, 198. ISBN 978-0195069556。

- ^ Holinshed, Raphael (1808) [1586] Holinshed's chronicles of England, Scotland and Ireland、第4巻(イングランド)、Ellis, Sir H.(編)、ロンドン:J. Johnson et al.、952ページ。

- ^ Turpyn, Richard (1846). 『カレー年代記:ヘンリー7世とヘンリー8世の治世から1540年まで』大英図書館、カムデン協会のためにJB Nicholsが印刷。p. 24. 2012年2月5日閲覧。

- ^ピエール・ラルース (1960)。大ラルース百科事典。ラルース図書館。 p. 59.

- ^ Oto-Peralías, Daniel; Romero-Ávila, Diego (2016年5月13日). 「スペインによるレコンキスタの経済的影響:中世の征服と植民地化の長期的影響」(PDF) . Journal of Economic Growth . 21 (4): 409– 464. doi : 10.1007/s10887-016-9132-9 . hdl : 10023/10769 . ISSN 1381-4338 . S2CID 156897045 .

- ^ Bunes Ibarra 1995、18ページ。

- ^ブネス・イバラ 1995 年、19-20 ページ。

- ^ブネス・イバラ 1995 年、16–17 ページ。

- ^ Bunes Ibarra 1995、17ページ。

- ^ Bunes Ibarra 1995、14ページ。

- ^ブネス・イバラ、ミゲル・アンヘル・デ (1995)。「アフリカの北方諸国におけるスペインの地位: エル・マグレブにおける征服者の正義の多様性」(PDF)。アルダバ(25 ) : 15、23–25。ISSN 0213-7925 。

- ^ proficiscitur Hydruntum classis quam ex Portugallia accersivimus。 … Speramus illam magno usui Hydruntine expugnationi futuram。 …

- ^ Soucek、Svat (2013 年 6 月)、「ピリ・レイス。ルネサンスの地図製作者および水路製作者の中での彼のユニークさ」、ヴァニオン、エマニュエル;ホフマン、キャサリン (編)、カルテス海兵隊: 技術と文化。 Actes du Colloque du 3 décembre 2012. 、CFC、 135–144ページ 、 2018 年 6 月 27 日にオリジナル(PDF)からアーカイブ、 2019 年12 月 12 日に取得

- ^ João Paulo de Oliveira e Costa、Vítor Luís Gaspar Rodrigues (2012) Campanhas de Afonso de Albuquerque: Conquista de Malaca、1511 p. 13 2018 年 6 月 18 日にウェイバック マシンにアーカイブ

- ^ 「Years In Spain: Columbus Finds a Sponsor | Religious Studies Center」 rsc.byu.edu . 2024年6月10日閲覧。

- ^ミハイル・アラン(2020年12月17日)「イスラムの亡霊がいかにしてアメリカ大陸におけるヨーロッパの植民地化を促したか」リテラリーハブ。2024年6月10日閲覧。

- ^ハムダニ、アッバス (1979). 「コロンブスとエルサレムの回復」 .アメリカ東洋学会誌. 99 (1): 39– 48. doi : 10.2307/598947 . ISSN 0003-0279 . JSTOR 598947 .

- ^シルバ、ティアゴ・ジョアン・ケイマダ e (2020). 「レコンキスタの再考:スペイン、ポルトガル、そしてその他の国における中世イベリアの歴史を動員する」。ホースウェルでは、マイク。アワン、アキル N. (編)。現代世界における十字軍。ラウトレッジ。ページ 57–65。ISBN 978-1-138-06607-6。

- ^ボガーツ、リサ;マイク・フィエリッツ(2019)。」「ミーム戦争をしたいのか?」:ドイツ極右の視覚的ミームを理解する(PDF)。マイク・フィーリッツ、ニック・サーストン編著『ポストデジタル時代の極右文化:欧州と米国におけるオンライン行動とオフラインへの影響』。トランスクリプト出版社。145頁。doi : 10.14361 /9783839446706-010。ISBN 978-3-8394-4670-6. S2CID 158818388 .

- ^シマ、カレル (2021). 「アイデンティティ政治からアイデンティタリアン運動へ。文化的ステレオタイプのヨーロッパ化?」国家ステレオタイプ、アイデンティティ政治、ヨーロッパの危機. ブリル社 . pp. 75– 94. doi : 10.1163/9789004436107_006 . ISBN 978-90-04-43610-7. S2CID 236580880 .

- ^ a bガルシア・サンフアン、アレハンドロ(2021年4月3日)。「超デレチャとアカデミカの反応を操作する」。エルディアリオ.es。

- ^ “Así Sonó 'El novio de la muerte' cantado por la Legión este 2 de enero en Granada" .理想的(スペイン語で)。 2020 年 1 月 2 日。2022 年3 月 9 日に取得。

参考文献

- バートン、サイモン著『レコンキスタを超えて:中世イベリア半島(711-1085)史の新たな方向性』(2020年)オンライン

- ビシュコ、チャールズ・ジュリアン、1975年。『スペインとポルトガルによる再征服 1095-1492』、ハリー・W・ハザード編『十字軍史 第3巻:14世紀と15世紀』 (ウィスコンシン大学出版)オンライン版

- ブラッドベリー、ジム (2004). 『ラウトレッジ中世戦争概論』 アビンドン: ラウトレッジ. pp. 21, 314. ISBN 978-1134598472. 2022年4月6日閲覧。

- イグナシオ・ブレスコ、フロア・ファン・アルフェン共著。「第4章 レコンキスタ神話の再現? スペインにおけるモロス・イ・クリスティアノスの祭典に関する考察」『Historical Reenactment 』 (Berghahn、2022年)doi : 10.1515/9781800735415-006

- カトロス、ブライアン・A.(2018年)『信仰の王国:イスラムスペインの新史』ニューヨーク:ベーシックブックス、ISBN 978-0-465-05587-6. OCLC 1003304619 .

- コリンズ、ロジャー(1989年)『アラブ人によるスペイン征服、710-797年』オックスフォード:ブラックウェル出版、ISBN 0-631-15923-1。

- デイヴィッド・クベレス、ラファエル・ゴンザレス=ヴァル (2017). 「スペインによるレコンキスタのイベリア都市への影響」(PDF) . Annals of Regional Science . 58 (3): 375– 416. Bibcode : 2017ARegS..58..375C . doi : 10.1007/s00168-017-0810-0 .

- ジャン・ピエール・デデュー (1987)異端審問。レ エディション フィデス

- アラン・デイヤーモンド (1985)。 「エストーリア・デ・エスパーニャにおける西ゴート族スペインの死と再生」。Revista Canadiense de Estudios Hispánicos。9 (3): 345–367 .

- ファブレガス、アデラ編(2021年)『東西のグラナダにおけるナスル王国:(13世紀から15世紀)』ライデン:ブリル社、ISBN 978-90-04-44234-4。

- フレッチャー, RA「スペインにおけるレコンキスタと十字軍 1050-1150年頃」王立歴史協会紀要37、(1987)、pp. 252-285. doi : 10.2307/3679149

- ガルシア・フィッツ、フランシスコ、ゲリラと政治家。カスティージャ・レオン・イ・ロス・ムスルマネス、SS。 XI–XIII、セビリア大学、2002 年。

- ガルシア・フィッツ、フランシスコ (2009)。「La Reconquista: un estado de la cuestión」(PDF)。クリオとクリメン: Revista del Centro de Historia del Crimen de Durango (スペイン語) (6)。ISSN 1698-4374。2016 年 4 月 18 日のオリジナルからアーカイブ(PDF) 。2019 年12 月 12 日に取得。

- ガルシア・フィッツ、フランシスコ&フェリシアーノ・ノボア・ポルテラ・クルザドス・アン・ラ・レコンキスタ、マドリード、2014年。

- ガルシア=サンフアン、アレハンドロ。 「アル・アンダルスを拒否し、レコンキスタを称賛する:現代スペインの歴史的記憶」中世イベリア研究ジャーナル10.1 (2018): 127–145。オンライン

- ヒルガース、JN (2009). 『歴史と伝説における西ゴート族』トロント:ローマ教皇庁中世研究所.

- ケイメン、ヘンリー(2005年)『スペイン 1469-1714:紛争の社会』(第3版)ハーロウ(英国)ニューヨーク:ピアソン/ロングマンISBN 978-0-582-78464-2。

- リネハン、ピーター『中世スペインの歴史と歴史家たち』(オックスフォード大学出版、1993年)95-127頁。オンライン

- ロマックス、デレク・ウィリアム『スペイン再征服』ロングマン、ロンドン、1978年。ISBN 0-582-50209-8

- ロペス、セザール、マリオ・カレテロ、マリア・ロドリゲス=モネオ。「征服か再征服か?歴史物語に埋め込まれた生徒の国家観」『学習科学ジャーナル』 24.2 (2015): 252–285. [4]

- マッキタリック、ロザモンド編『新ケンブリッジ中世史:第2巻、700年頃~900年頃』(2015年)

- モンテ、ウィリアム(1990)『異端の境界:バスク地方からシチリア島までのスペイン異端審問』ケンブリッジ大学出版局

- ニコル、デイヴィッド、アンガス・マクブライド共著『エル・シッドとレコンキスタ 1050–1492(メン・アット・アームズ、第200号)』(1988年)、兵士に焦点を当てる

- オキャラハン、ジョセフ・F.:中世スペインにおけるレコンキスタと十字軍(ペンシルバニア大学出版、2002年)、ISBN 0-8122-3696-3

- オキャラハン、ジョセフ・F. (2014). 『西方最後の十字軍:カスティーリャとグラナダ征服』 フィラデルフィア:ペンシルベニア大学出版局. ISBN 978-0-8122-0935-8。

- ペイン、スタンリー、「ポルトガルの出現」、『スペインとポルトガルの歴史:第 1 巻』。

- ペレス、ジョセフ(2006)『スペイン異端審問の歴史』イェール大学出版局、ISBN 0-300-11982-8、ISBN 978-0-300-11982-4

- ケイマダ・エ・シルバ、ティアゴ。 「レコンキスタを再訪:スペイン、ポルトガル、そしてその他の国における中世イベリアの歴史を動員する。」 『現代世界における十字軍』 (2019) pp: 57–74。

- ライリー、バーナード・F. (1993). 『中世スペイン』 ケンブリッジ中世教科書. ケンブリッジ、イギリス: ケンブリッジ大学出版局. ISBN 0-521-39741-3。

- ライリー=スミス、ジョナサン『十字軍地図帳』、オックスフォード(1991年)

- ロス、セシル著『スペイン異端審問』(W・W・ノートン社、ニューヨーク出版、1964年)

- ヴァン・アルフェン、フロア、ブレイディ・ワゴナー。「『レコンキスタ』の再構築:スペインの巨匠の物語をめぐる学生たちの交渉」『記憶研究』 16.5 (2023): 1156–1172.オンライン

- ビジャガス=アリスティサバル、ルーカス、2013年、「アングロ=ノルマン十字軍によるリスボン征服の失敗(1142年頃)の再考」『ポルトガル研究』29:1、7~20頁。JSTOR 10.5699 /portstudies.29.1.0007

- Villegas-Aristizábal, Lucas、2009、「1148~1180 年のトルトサの征服と開拓におけるアングロノルマン人の関与」、Crusades 8、63~129 ページ。

- ヴィジェガス・アリスティサバル、ルーカス、2018年、「1217年秋のアルカセル・ド・サルに対するポルトガル主導の軍事行動は第5回十字軍の一部だったのか?」アル・マサーク 30:1土井: 10.1080/09503110.2018.1542573

- ワット、W.モンゴメリー著『イスラムスペインの歴史』エディンバラ大学出版局(1992年)。

- ワット、W.モンゴメリー:イスラム教の中世ヨーロッパへの影響(エディンバラ 1972年)。