この年表は、1485 年から 21 世紀初頭までの英国 (およびイングランド) の外交政策の主要なポイントを網羅しています。

| History of England |

|---|

|

England portal England portal |

16世紀

- ヘンリー7世が国王(在位1485~1509年)となり、チューダー朝を建国し、「薔薇戦争」と呼ばれる長きにわたる内戦に終止符を打った。彼の外交政策はスペインとの同盟であり、息子のウェールズ公アーサーとスペイン王女キャサリン・オブ・アラゴンの結婚によってその同盟は確固たるものとなった。しかし、5ヶ月後、アーサーは15歳で死去した。ヘンリー7世はプランタジネット朝のフランス領土拡大政策を転換し、より防衛的で英国中心主義的な政策を追求するようになった[1]。

- 1485年~1509年:国王はオランダとの毛織物貿易を促進し、イギリス商人がハンザ同盟と競争できるよう支援し、ジョン・カボットを新世界探検に派遣(1497年)、イギリス海軍を発足させた。

- 1489年~1491年: イギリスはブルターニュをフランスの支配から守るために3回の高額な軍事遠征を派遣したが、失敗した。

- 1502年:スコットランドとの「永世平和」条約が締結。スコットランド王ジェームズ4世とマーガレット・テューダーの結婚により、後にスチュアート家がイングランド王位を継承することになる。

- 1509年~1547年:ヘンリー8世が国王に即位。フランス王位継承権を復活させたが、フランスはより強大な国となり、イングランドの支配はカレーに限定された。

- 1511年 - 1516年:カンブレー同盟戦争でスペインと同盟を結びフランスと戦うも敗北。

- 1513年:フロドゥン・フィールドの戦いでイングランドがスコットランド王ジェームズ4世を破り殺害。ジェームズ4世はフランスと同盟を結んだ。

- 1520年6月7日:ヘンリー8世はカレー近郊の豪華な「金布の野」でフランス国王フランソワ1世と会談したが、同盟は成立しなかった。[2]

- 1521–26:イタリア戦争 1521–26スペインと同盟を結びフランスと対峙、勝利

- 1525年: キャサリン王妃が国王の要求する男子の跡継ぎを産まなかったため、国王は離婚を決意する(スペインの怒りを買う)。

- 1526年~1530年:コニャック同盟戦争、フランスと同盟、スペインが勝利

- 1533年:ヘンリー8世は結婚問題によりローマとの関係を断ち切り、自らをイングランド教会の長であると宣言。カトリックのスペインはローマ教皇を支持する。

- 1533年:教皇クレメンス7世がヘンリーを破門し、キャサリンとの離婚を無効にした。

- 1542年:スコットランドとの戦争。ジェームズ5世はソルウェイ・モスの戦いで敗北した。

- 1551–59:イタリア戦争; スペインと同盟を結びフランスに対抗; 勝利側

- 1553年~1558年:メアリー1世が女王となり、カトリックを推進し、カトリックのスペインとの同盟を結ぶ[3]

- 1554年:メアリー1世はスペイン国王フェリペ1世(在位1556~1598年)と結婚する。「スペインとの結婚」は、フェリペ1世がほとんど権力を持たないにもかかわらず、不評だった。しかし、フェリペ1世はメアリーをスペインとの同盟に押し込み、フランスとの戦争で1558年にカレーを陥落させた。

- 1558年~1603年:エリザベス1世が女王となる。[4] サー・ウィリアム・セシル(1571年バーレイ男爵)が主席顧問を務め、ヨーロッパ戦争を回避した。[5]エリザベスの諜報機関長サー・フランシス・ウォルシンガムは、スペインやフランスによる女王暗殺の陰謀を数多く阻止した。イングランドの長期的な目標は、アイルランドの征服とスコットランドとの同盟を通じて、統一されたプロテスタントによるブリテン諸島の実現であった。防衛は強化された英国海軍の任務であった。[6]

- 1573年:ニーメーヘン条約。スペインとの条約で、ドレイクやホーキンスなどのイギリスの私掠船によるスペイン船舶襲撃への支援を停止することを約束した。[7]

- 1580~1620年代:イギリス商人がオスマン帝国との貿易を促進するためにレヴァント会社を設立し、イスタンブールに拠点を構え、トルコ人が武器や布地を購入するにつれて貿易が拡大した。[8]

- 1585年:オランダとのノンサッチ条約により、イギリスはスペインに対するオランダの反乱を兵士と資金で支援した。スペインはこれを戦争とみなし、イギリス侵攻のための無敵艦隊を準備した。 [9]

- 1585年~1604年:英西戦争(1585年~1604年)は宣戦布告のない断続的な海戦であった。イギリスの戦略はカディスなどの港への襲撃やスペイン商船の拿捕に重点が置かれていた。これは陸軍よりもはるかに安価だったためである。私掠船(「シー・ドッグス」)は拿捕時に大きな利益を上げ、海戦で利益を上げていた。[10]

- 1588年:スペインの大規模な侵攻がスペイン無敵艦隊の壊滅によって阻止された。これはイングランドのカトリックの敵の決定的な敗北として何世紀にもわたって祝われている。[11]

17世紀

- 1603年から1714年はスチュアート朝時代であった[12]

- 1603年:スコットランド王ジェームズ6世がイングランド王ジェームズ1世(在位1603~25年)として戴冠し、両王位の永続的な統合が確立した。

- 1604年:ジェームズ1世はロンドン条約でスペインとの和平を達成。両国とも反乱を支援しなくなった[13]

- 1613年:ジェームズは娘エリザベスを、プロテスタント系ドイツ諸侯連合の指導者であるプファルツ選帝侯フリードリヒ5世と結婚させた。この結婚により、ジェームズは自らの王国を反ハプスブルク勢力と結びつけた。[14]

- 1613~1620年:オランダは貿易、漁業、捕鯨においてイングランドの最大のライバルとなる。オランダはスウェーデンおよびハンザ同盟と同盟を結び、イングランドはデンマークとの同盟で対抗した。

- 1610年代:イギリスのロシア介入。ロシアとの貿易を独占していたモスクワ会社が強化される。1613年にはスピッツベルゲン島での捕鯨の独占権を獲得。ロシア大使館がロンドンに来訪。[15]

- 1613年:イギリス船長ジョン・セーリスが貿易工場設立を目的に日本の平戸に到着。徳川家康と会見した。しかし、1613年から1623年までの10年間の活動期間中、ロンドンから日本へ直接貨物を運んだイギリス船はわずか4隻であった。[16]

- 1623年:日本でアンボイナ虐殺が発生。イギリスは平戸の商業拠点を閉鎖。両国間の関係は2世紀以上にわたって終焉を迎えた。[17]

- 1624~25年:スペインとの王女との結婚交渉が行き詰まった後、国王はフランスに頼る。宗教は政治と密接に結びついていたため、フランスは結婚の条件としてイングランドにおけるカトリック教徒への迫害の停止を要求した。交渉は失敗に終わった。

- 1627年~1628年:ラ・ロシェル包囲戦で包囲されたユグノー軍をイギリスが救援しようとしたが失敗。これが三十年戦争におけるイギリスの唯一の主要な貢献となった。[18]

- 1639–40年:スコットランドとの司教戦争[19]

- 1642年:イングランド内戦が始まる。イングランド内戦の年表と三王国戦争を参照。

- 1652–54年:第一次英蘭戦争[20]

- 1654–60:英西戦争 (1654–60) [21]

- 1657年: スペインに対抗するためフランスとの同盟が締結される。

- 1661年:フランス国王ルイ14世が自ら統治を開始し、国家の実権を握った。西ヨーロッパ最強の国家の指導者として、ルイはフランスの権益を積極的に主張し、国境を拡大する政策を開始した。1715年に死去するまで、フランスの覇権主義的野心は西ヨーロッパ外交の原動力となった。[22]

- 1665–67年:第二次英蘭戦争[ 23]

- 1665年:スペイン国王カルロス2世が統治を開始。スペイン・ハプスブルク家最後の王。カルロス2世はスペインに血縁者がおらず子女もなく、また病弱であったため、彼の死はスペイン王位継承問題という極めて物議を醸す問題を引き起こす。スペイン王位継承の主な候補者は、フランス・ブルボン家とオーストリア・ハプスブルク家であった。

- 1667年:スペイン委譲戦争。フランスはスペインに攻撃を仕掛け、スペイン領ネーデルラントとフランシュ=コンテの大部分を占領した。フランスがスペイン領ネーデルラント全体を併合する可能性は、ロンドンで脅威とみなされた。

- 1667年:ブレダ条約によりオランダ戦争が終結。これは大きな転換点となり、これ以降、重商主義は英蘭関係を支配することはなくなった。[24]

- 1668年:フランスに対抗するため、イングランド、スウェーデン、オランダの三国同盟が結成された。スペインは敗北したが、三国同盟がスペイン側に介入する恐れがあったため、フランスは和平を余儀なくされた。ルイ16世は当初の計画よりもスペイン領土を縮小した。フランスはオランダを次の標的と定め、ルイ16世はイングランドとスウェーデンの友好関係を築こうと三国同盟の解体を企てた。 [25]

- 1670年:ドーバー条約。英仏秘密同盟が成立。チャールズ2世は、フランスからの補助金と、国王と議会の間で再び内戦が勃発した場合にはイングランドに軍隊を派遣するという約束と引き換えに、カトリックに改宗し、フランスと共にオランダと戦うことに同意した。1688年の名誉革命まで、イングランドはフランスの緊密な同盟国であった。[26]

- 1672年~1674年:第三次英蘭戦争が始まる。

- 1673年: カトリックを支持するドーバー秘密条約の暴露により、戦争と王室に対する国民の反発が起こる。

- 1688–89年:ジェームズ2世が逃亡する中、オレンジ公ウィリアムがネーデルラントから侵攻。ウィリアム3世となり、名誉革命と呼ばれる。[27]ルイは廃位されたジェームズ2世/7世を認め続け、ジェームズ2世/7世はフランスに亡命し、フランスによってイングランドの正当な王として推される。この政策はジャコバイト主義として知られる。18世紀半ばまで、フランスの支援はイギリス外交の大きな要素であった。フランス軍の支援によるジャコバイト復位の脅威は、イングランドがフランスに敗れずジェームズが復位することを確実にすることに名誉革命を支持した人々の既得権益を与えるため、ウィリアムはジェームズとその家族が捕らえられた後、逃亡を許可する。議会はそれに応じてウィリアムが要求するすべての戦争税を採決する。ウィリアムの観点からすると、ジェームズはロンドン塔の囚人としているよりフランスに亡命した王としてのほうが有用であった。

- 1689年5月12日:名誉革命による外交政策の方向性の変化を反映し、ウィリアムはイギリスをアウクスブルクの反フランス同盟に加盟させ、フランスに宣戦布告した(ウィリアムはオランダ連合州の総督として、1688年11月26日にすでにフランスに宣戦布告していた。[28] )。

- 1689–97:フランスとの大同盟戦争。「九年戦争」または「アウクスブルク同盟戦争」または「ウィリアム王戦争」とも呼ばれる[29]

- 1697年から1698年:ピョートル1世の大使としてロシア皇帝が3ヶ月間イギリスを訪問し、関係改善と船舶航海術に関する最新の技術習得に努めた。[30]

- 1698年10月11日:フランス、イギリス、ネーデルラント共和国、神聖ローマ帝国の間で、カルロス2世の死後間もなく予想されるスペインをフランスのブルボン家、オーストリアのハプスブルク家、バイエルンのヴィッテルスバッハ家に三分割することを提案する条約が締結された。スペイン領土の大部分はバイエルン公ヨーゼフ・フェルディナンドに分配されることになっていた。しかし、ヨーゼフ・フェルディナンドが1699年に死去したことで、この条約は破棄された。[31]

1700–1789

- 1700年3月25日:フランス、イギリス、オランダの間でスペイン継承に関する新たな分割条約が締結され、ブルボン家はナポリ、シチリア、ミラノ、トスカーナのスペイン要塞を獲得し、残りのスペイン領土はオーストリア・ハプスブルク家に譲渡された。[32]この分割案は、神聖ローマ皇帝レオポルト1世がスペイン帝国全体を息子のカール大公に譲渡することを主張したため、頓挫した。[33]

- 1700年11月1日: スペイン国王カルロス2世が死去、スペイン王位継承権をすべてアンジュー公フィリップに残した。アンジュー公フィリップは王太子の次男で、後にスペイン国王フェリペ5世となる。 [34]フランス国王ルイ14世は、フィリップがフランス王位継承権にあることを明示的に述べた特許状を発行し、フランスとスペインが統合してヨーロッパを支配するカトリックの超国家になる可能性を生み出した。[35]さらに、ルイ14世はこの機会を利用して、カトリックの老僭称者をイングランド国王ジェームズ3世/スコットランド国王ジェームズ8世として認めていることを世界に思い出させた。 [36]ルイの行動はイングランドにとって非常に脅威とみなされ、戦争をほぼ確実にした。

- 1701年~1715年:スペイン継承戦争。オーストリア、プロイセン、ネーデルラント連邦共和国との「大同盟」の下、フランス、スペインとの戦い。イギリスはハプスブルク家のカール・フォン・オーストリア大公のスペイン王位継承権を支持して戦った。[37]

- 1702年5月15日:フランスに対して宣戦布告。[38]

- 1704年:ジブラルタルは8月4日にオランダとイギリスの連合艦隊によって占領され、21世紀までイギリス海軍の要塞となった。[39]

- 1704年:初代マールバラ公ジョン・チャーチル率いるイギリス・オランダ軍がバイエルンのブレナムの戦いでフランス国王ルイ14世の軍を破る。[40]

- 1706–07年:合同条約によりスコットランドはイギリスに併合され、 1707年5月1日にグレートブリテン王国が成立した。[41]スコットランド人は大英帝国においてますます重要な役割を果たすようになった。

- 1708年:ルイ14世が和平を申し入れる。フランスはカール大公がスペイン国王となるという連合国の要求に同意したが、ルイ14世が孫のフィリップを退位させるためにスペインへ軍隊を派遣するという連合国の要求により交渉は決裂した。[42]

- 1709年6月12日:ルイ14世は、スペイン継承問題に関する連合国の要求には譲歩する用意があると表明したが、スペインに軍を派遣してフィリップを退位させるという要求はフランスの国家名誉を侮辱するものと拒否した。[43]フランス、イギリス、その他の国々で、ルイによるフィリップ退位の要求は言語道断だとする声が大きかったため、フランスは道徳的に優位に立った。マールボロに対抗するため任命された新しいフランス軍司令官、クロード・ルイ・エクトール・ド・ヴィラール元帥は、この戦争で最も有能なフランス軍将軍であることが判明した。[44]

- 1709年9月11日:マルプラケの血みどろの戦い。マールバラはヴィラールに勝利したが、マルプラケの戦いはピュロスの勝利であり、イギリスはフランスの2倍の損害を被った。[45]マルプラケの戦いの後、イギリスの世論は戦争に反対する方向に転じた。トーリー党は、戦争の責任を負ったホイッグ党政府、そして「屠殺者マールバラ」への支持、そして戦争契約に関する広範な汚職を激しく非難した。

- 1710年10月2日~11月16日:総選挙で平和を掲げたトーリー党が圧勝。[要出典]

- 1711年4月17日:神聖ローマ皇帝ヨーゼフ1世が崩御し、弟のカール大公が後継者に選出される。[46]アン女王と大臣たちは、カール大公がスペイン国王になることを許せば、ブルボン家超国家と同様に潜在的に危険なハプスブルク家の超国家が誕生することになるため、戦争を継続する意味がないと判断した。[47]

- 1711年10月8日: イギリス政府とフランス政府が平和条約の「ロンドン予備条約」に署名した。[48]

- 1712年1月29日:ユトレヒトで和平会議が開かれる。[49]

- 1712年5月: アン女王は、攻撃されない限りイギリス軍がフランスと戦うことを禁じる「抑制命令」を発令した。[50]イギリスは事実上戦争から撤退した。

- 1713年4月11日:ユトレヒト条約によりスペイン継承戦争が終結し、イギリスは領土を獲得した。特にジブラルタル、アカディア、ニューファンドランド、ハドソン湾周辺の土地が獲得された。五大湖下流域とオハイオ州は自由貿易地域となった。[51]フィリップはスペイン王位に留まるが、フランス継承からは除外される。スペイン領ネーデルラントはオーストリア領ネーデルラントとなる。戦略的に重要な低地諸国がブルボン家の支配下にあることは、イギリスにとって脅威とみなされた。

- 1714年:ハノーヴァー選帝侯がジョージ1世としてイギリス国王に即位。ハノーヴァー王朝の始まり。[52]

- 1714年 - 1717年、1731年 - 1730年:チャールズ・タウンゼンド、第2代タウンゼンド子爵、北方省国務長官として外交政策を決定。1726年以降はロバート・ウォルポールに交代。

- 1715年:フランス国王ルイ14世が死去。オルレアン公の摂政はイギリスとの平和と友好政策を推進した。

- 1718年~1720年:スペインに対する四国同盟の戦争。 [53]

- 1719年:ジャコバイトを支援したスペインの侵攻は失敗。スペイン艦隊は嵐により解散。スペイン軍はスコットランドに上陸したが、グレン・シールの戦いで敗北。

- 1719年:ジョージ1世は大北方戦争の一環として、イギリス海軍にスウェーデンに対する出撃を命じた。ハノーヴァー朝の目的達成のためにイギリスの力を行使することは、世論に深く反感を抱かせた。

- 1721年: スウェーデンとの和平協定締結。

- 1722年~1742年:ロバート・ウォルポール卿が(事実上)首相に就任。1726年頃に外交政策を統括し、イギリスはヨーロッパの紛争への平和と不干渉の政策を追求する。[54]

- 1739年~1742年:スペインとの密輸と貿易をめぐり、ジェンキンスの耳の戦争が始まる。世論はウォルポールの反対を押し切ってこの戦争を要求し、ウォルポールは失脚した。この戦争は決着がつかず、莫大な費用がかかり、合法的な貿易に打撃を与えた。1740年にはオーストリア継承戦争へと統合された。[55]

- 1740年~1748年:オーストリア継承戦争が始まり、スペインとの戦争へと発展。イギリスはオーストリアとその新女王マリア・テレジアを支持し、フランスとスペインと戦う。[56] [57]

- 1744年:チャールズ・エドワード・スチュアート率いるフランス軍による南イングランドへの大規模な侵攻が嵐により阻止され、フランスが宣戦布告。

- 1746年4月16日:スコットランドのカロデンの戦い。フランスの支援を受けたジャコバイト軍に対するハノーヴァー軍の最終的な勝利。

- 1748年:エクス・ラ・シャペル条約(1748年)によりオーストリア継承戦争が終結。戦争は決着がつかず、「和平」は武力休戦となった。

- 1754年:北アメリカでフランスとイギリスの間で宣戦布告のない戦争が始まり、アメリカ合衆国ではフレンチ・インディアン戦争として知られる。オハイオ川流域で、フランス・インディアン軍とイギリスおよびアメリカ植民地軍の間で戦闘が勃発した。 [58]

- 1756年:イギリスとプロイセンの間でウェストミンスター条約が締結された。これは外交革命の一環であり、イギリスは長年の同盟国オーストリアを放棄し、プロイセンを支持することとなった。[59]

- 1756~63年 七年戦争。イギリス、プロイセン、ハノーファーがフランス、オーストリア、ロシア帝国、スウェーデン、ザクセンと対決。ヨーロッパと北米で大規模な戦闘が発生。東インド会社はインドにおける第三次カルナータカ戦争(1756~1763年)にも関与。イギリスが勝利し、カナダ全土を支配下に置く。フランスは復讐を企てる。[60]

- 1775-83年:アメリカ独立戦争。13植民地が反乱を起こし、イギリスには主要な同盟国がなかった。[61]

- 1776年: 13の連合植民地から王室総督が追放され、7月2日にアメリカ合衆国として独立を決議。 7月4日に独立宣言が採択され、フランスがアメリカ人に武器を輸出。

- 1777年:カナダからのイギリス侵攻軍がニューヨークのサラトガの戦いでアメリカ軍に降伏した後、フランスは12月にアメリカを承認することを決定。フランスの目標は1763年の敗北の復讐であった[62]

- 1778年:同盟条約。アメリカとフランスはイギリスに対抗する軍事同盟を結成。両陣営の陸軍と海軍の戦力はほぼ互角となった。

- 1778年:カーライル平和委員会はアメリカ人に1775年に求めた条件をすべて提示したが、独立は拒否された。

- 1779年: スペインはフランスの同盟国として戦争に参戦(アメリカではない)

- 1780年:ロシア帝国は「武装中立」を宣言したが、これはフランスとアメリカを助け、イギリスの立場を悪化させた。

- 1780~81年:ロシアとオーストリアが和平条件を提案したが、米国が拒否

- 1781年:パリでの和平交渉で、議会は独立を主張し、他のすべては交渉可能であり、イギリスの政策はフランスを犠牲にしてアメリカを支援することであった。

- 1783年:パリ条約により独立戦争が終結。イギリスはアメリカ合衆国に対し、北はイギリス領北アメリカ、西はミシシッピ川、南はフロリダとする寛大な条件を与えた。イギリスは東フロリダと西フロリダをスペインに譲渡した[63]

- 1784年:イギリスはアメリカとの貿易を許可したが、西インド諸島へのアメリカの食料品の輸出を一部禁止した。イギリスのアメリカへの輸出は370万ポンドに達したが、輸入はわずか75万ポンドであった。

- 1784年:ピットのインド法は、腐敗を最小限に抑えるためにイギリス東インド会社を再編成し、総督の権限を強化することでイギリスの統治を中央集権化した。

- 1785年:議会はジョン・アダムズをセント・ジェームズ宮殿の大臣に任命した。

1789–1815

- 1789年~1815年:フランス革命は1790年代のイギリスの政見を二極化させた。保守派は国王暗殺、貴族追放、そして恐怖政治に憤慨した。イギリスは1793年から1815年にナポレオンが最終的に敗北するまで、ほぼ継続的にフランスと戦争を続けた。イギリスの戦略は、対フランス連合軍を動員し、資金を提供することだった。小ピット(ウィリアム・ピット)は1806年に亡くなるまで、支配的な指導者であった。国内では、保守派はあらゆる急進的な意見を「ジャコバン派」(恐怖政治の指導者を指して)と非難し、急進主義はイギリス社会の激変を脅かすと警告した。[64]

- 1791~92年:政府はフランス革命への介入を拒否。その理由はイデオロギーではなく現実主義に基づいており、オーストリア領ネーデルラントへのフランスの攻撃を回避すること、ルイ16世の脆弱な立場を悪化させないこと、そして強力な大陸同盟の形成を防ぐことであった。[65]

- 1792–1799:フランス革命戦争[66]

- 1792年~1797年:第一次対仏大同盟戦争: 1793年以降、プロイセンとオーストリアにイギリス、スペイン、オランダ、サルデーニャ、ナポリ、トスカーナが加わり、フランス共和国と対立。

- 1792年:オーストリアとプロイセンがフランスに侵攻。フランスは侵攻軍を撃退し、1792年後半にはオーストリア=ネーデルラント(現在のベルギー)への侵攻を開始した。イギリスはフランスを低地諸国から締め出すことで「狭い海域」の制海権を奪うことを政策としていたため、この侵攻はイギリスとの深刻な緊張を引き起こした。

- 1792年:インドで第三次マイソール戦争でティプー・スルタンに勝利。マイソールの半分がイギリスとその同盟国に割譲。

- 1793年: フランスがイギリスに宣戦布告。

- 1794年:アメリカ合衆国とのジェイ条約を締結し貿易を正常化。イギリスは北西部領土の砦から撤退。アメリカとの10年間の平和。フランスは1777年のアメリカとの条約違反に激怒[67]

- 1802-03年:アミアン条約によりフランスとの13ヶ月間の平和が認められる。[68]

- 1803年: ナポレオン戦争(1803-1815年)対フランス[69]

- 1803年~1806年:第三次対仏大同盟戦争: ナポレオンが神聖ローマ帝国を滅ぼす。

- 1803年:英露協定により、イギリスは戦場にいるロシア兵10万人につき150万ポンドの補助金を支払うことになった。補助金はオーストリアなどの同盟国にも支給された。[70] [71]

- 1804年:ピットはナポレオンに対する第三次対仏大同盟を組織した。これは1806年まで続き、主にフランスの勝利で終わった。

- 1805年:トラファルガーの海戦でネルソン提督がフランス海軍を決定的に破り、侵略の脅威は終焉

- 1806~1807年:イギリスはプロイセン、ロシア、ザクセン、スウェーデンと同盟を結び、第四次対仏大同盟を結成。ナポレオンはフランスを率いて数々の主要な戦い、特にイエナ・アウエルシュテットの戦いで勝利を収めた。

- 1807年:イギリスが国際奴隷貿易を犯罪とする;1807年奴隷貿易法;米国も同時に国際奴隷貿易を犯罪とする。[72]

- 1808年~1814年:スペインにおけるナポレオン軍との半島戦争。ウェリントン公爵の指揮下で勝利[73]

- 1809~1815年:イギリス海軍がフランスを破り、イオニア諸島を占領。イギリスは1815年にイオニア諸島を獲得し、新たな植民地としてイオニア諸島合衆国を定めた。1864年にギリシャに割譲された。[74]

- 1812-15年:アメリカは国家の名誉、海上における中立権、イギリスによる西部インディアンへの支援を理由に1812年米英戦争を宣言した。 [75]

- 1813年:諸国民の戦いでナポレオンが敗北、イギリスが勝利してフランスを脅かす

- 1814年:フランスが侵攻、ナポレオンは退位し、ウィーン会議が開催される

- 1814:アングロ・ネパール戦争(1814–1816)

- 1815年:1812年のアメリカとの戦争でイギリスは軍事的に引き分けとなり、先住民との同盟を放棄し、ゲント条約で戦前の状態に戻すことに同意した。こうしてアメリカとカナダの国境沿いに恒久的な平和が始まったが、時折小規模な無許可の襲撃があったのみであった[76]。

- 1815年: ナポレオンが戻ってきて100日間再び脅威となる。ワーテルローの戦いで敗北し、遠方の島に追放される。ナポレオン戦争が終結し、 1815年から1914年までのイギリス帝国の世紀が始まる。

- 1815年:第二次カンディアン戦争(1815年) - セイロン(現在のスリランカ)

1815–1860

- 1814年~1822年:外務大臣(外相)に就任したキャッスルレーは、当時の保守的なムードに合致するヨーロッパ平和を実現するためにウィーン会議に協力した。彼の会議制度では、主要国がおよそ2年ごとに会合を開き、ヨーロッパの諸問題を共同で管理する。この会議制度により、ウィーンでのポーランド・ザクセン危機とライバッハでのギリシャ独立問題が解決された。その後10年間で5回のヨーロッパ会議が開催され、紛争は解決されたが、その効果は徐々に低下していった。最終的に1822年までに、この制度全体が崩壊した。[77]この時期、東方問題に関連する緊張関係が主な原因で、ロシアがイギリスの主な敵として台頭する。英露間の対立は20世紀初頭になってようやく終結した。

- 1817年:第三次アングロ・マラータ戦争(1817~1818年) – インド

- 1818年:アメリカ合衆国とのラッシュ=バゴット条約により、五大湖における初期の海軍力競争に終止符が打たれた。両国は五大湖に保有する軍艦の数に制限を設けた。

- 1822~1827年:ジョージ・カニングが外交政策を担当し、ヨーロッパ列強との協力を避け、新たに独立したラテンアメリカ諸国の維持のためにアメリカ合衆国(モンロー主義)を支持した。目標はフランスの影響を阻止し、イギリス商人が開放市場にアクセスできるようにすることだった。テンパーリーは、数十年にわたるイギリス外交政策の基礎となったカニングの政策を次のように要約している。

- 不干渉、欧州警察制度の廃止、各国は自国の利益を第一に、神は我々皆の利益を第一に、勢力均衡、抽象理論ではなく事実の尊重、条約上の権利の尊重、ただしその拡大には慎重…共和国は君主と同様に国際社会の一員としてふさわしい。「イングランド、ヨーロッパではない」「我々の外交政策は国民の意志に反して行われるべきではない」「ヨーロッパの領土は大西洋岸まで広がり、イングランドの領土はそこから始まる」[78]

- 1821年~1832年: イギリスはオスマン帝国からのギリシャ独立戦争でギリシャを支援し、1832年のロンドン会議でコンスタンティノープル条約が批准される。

- 1824年: 1824年英蘭条約が調印される。

- 1824年:ビルマにおける第一次英緬戦争(1824~1826年)

- 1830年から1865年まで、パーマストン卿がイギリスの外交政策を統括した。彼の目標は、ヨーロッパにおける勢力均衡を維持することでイギリスの優位性を維持することだった。彼はロシアのような独裁国家を抑制しようとした。彼は国際システムの安定性を高めるため、自由主義体制を支持した。[79]

- 1833年: 1833年奴隷制度廃止法により、帝国内の奴隷が解放され、奴隷所有者(ほとんどが英国在住)には2,000万ポンドが支払われた。

- 1839年:ロンドン条約。イギリス、ドイツ、その他の列強はベルギーの中立を保証したが、1914年にドイツが条約に違反したため、イギリスは宣戦布告した。[80]

- 1839年:シリア戦争(1839~1840年)

- 1839~42年:第一次アフガン戦争

- 1840年:東洋危機。フランスの支援を受け、オスマン帝国を掌握しようと目論む、ほぼ独立したオスマン帝国エジプト総督ムハンマド・アリーの野望は、英仏戦争の危機を引き起こしかけた。 [81]

- 1842年:中国との第一次アヘン戦争(1839年から1842年)における軍事的勝利を受けて南京条約が締結された。この条約により貿易が開かれ、領土(特に香港)が割譲され、中国に対する関税は低率に設定され、外国人に治外法権が付与され、最恵国待遇条項と外交代表権が付与された。[82]

- 1845年:ラプラタ川封鎖。アルゼンチンの独裁者フアン・マヌエル・デ・ロサスのウルグアイ占領の野望を阻止するため、イギリスとフランスはラプラタ川を5年間封鎖した。

- 1845年:オレゴンの境界紛争がアメリカ合衆国との戦争の危機に。[83]

- 1846年:オレゴン条約によりアメリカ合衆国との紛争が終結。イギリス領北アメリカとアメリカ合衆国の国境は北緯49度線に定められた。[84] [85]

- 1846年:穀物法が廃止され、穀物の自由貿易が認められる[86]

- 1848–49年第二次シク戦争。イギリス東インド会社がシク帝国を征服し、パンジャブを併合した。

- 1852年:第二次ビルマ戦争、イギリス領ビルマ併合。 1885年の第3次英緬戦争後、ビルマの残りは併合された。 [87]

- 1853年~1856年:ロシアとのクリミア戦争。イギリスはフランスと連携し、衰退しつつあったオスマン帝国をロシアの侵攻から守ることを政策とした。戦争自体は主にロシア南部のクリミア半島で行われ、双方とも誤った対応に終わった。バルト海におけるイギリス海軍の勝利はロシアに和平を申し入れさせるに至り、黒海の非武装化によってイギリスの東地中海における優位性を確保した。[88]

- 1856年:中国との第二次アヘン戦争。 [89]

- 1857年:インド大反乱鎮圧[90]

- 1858年: インドの統治権が国王に移譲され、政府は総督を任命する。

- 1858年:日英修好通商条約が調印される。

- 1860年:天津条約および北京条約。中国との戦争終結。イギリスの中国への商業的関与の深化。[91]

1860–1896

- 1860年から1870年: イギリス政府は、国際社会からの相当な反対を押し切って近代イタリア国家を樹立した「イタリア統一」に、精神的、外交的な支援を与えた。 [92]統一の英雄として名高いジュゼッペ・ガリバルディは、イギリスで広く称賛された。

- 1861年:イギリス、スペイン、フランスはメキシコに上陸し、賠償金を要求。イギリスとスペインは撤退するが、フランスはエスカレートし、メキシコを制圧する。

- 1861年~1865年:アメリカ南北戦争では中立を維持したが、パーマストン首相は南部連合を支持しており、アメリカとの戦争につながる南部連合の承認を検討した。[93]

- 1861年:トレント事件による戦争の恐怖は、アメリカがイギリス船から拿捕した南軍の外交官を解放したことで解消された。[94]

- 1864年:イギリスはシュレースヴィヒ=ホルシュタイン問題をめぐるデンマークとプロイセン、オーストリア間の戦争への関与を回避した。[95]

- 1865年:ジョン・ドラモンド・ヘイが署名した英モロッコ協定により、アフリカ分割の間モロッコの独立は維持されたが、スルタン国の関税と王室貿易の独占は縮小された。

- 1867年:1867年イギリス領北アメリカ法により、カナダが連邦制を樹立し、内部自治権を持つ。外交および防衛はロンドンが担当する。長期的な目標は、カナダが自国の防衛費を賄うことであった。[96]

- 1868年から1881年:グラッドストンはアフガニスタンに関する道徳的な政策を策定した。[97]

- 1871年:フランスの窮状に乗じて、ロシアは1856年のパリ条約を破棄し、黒海を再軍備した。この行動は1871年のロンドン会議で承認された。近東におけるロシアとの対立が再燃した。[98]

- 1871年:ワシントンとアメリカ合衆国との条約により、 1872年にアラバマの請求を米国に有利に解決する仲裁が確立される。

- 1871年:フランスに勝利してドイツが統一されると、政府は陸軍を拡大し、エドワード・カードウェルに軍の近代化を任せた。[99] [100]

- 1873年:東京に工部大学校が開設され、ヘンリー・ダイアーが校長に就任。日本はイギリスの技術とビジネス手法を学び、模倣した。

- 1874年から1880年:ベンジャミン・ディズレーリ率いる保守党政権は数々の成果を上げた。1875年にはスエズ運河会社の支配株を取得した。交渉の結果、ロシアはバルカン半島における相当な利権と地中海への拠点を放棄した。イギリスは東地中海をカバーする海軍基地として、オスマン帝国からキプロスの支配権を獲得した。その代わりに、イギリスはオスマン帝国のアジア領土を保証した。イギリスはアフガニスタンと南アフリカでの紛争では苦戦した。[101]

- 1875年~1900年:イギリスは東アフリカ、南アフリカ、西アフリカで大きな利益を得てアフリカ分割に参加し、エジプトを「暫定的に」支配した。 [102]

- 1875~1898年:アフリカ植民地をめぐってフランスとの緊張が高まった。 1898年のファショダ事件では戦闘の可能性もあったが、フランスが撤退したことで緊張は終結した。[103]

- 1875年:イギリス政府は、ほぼ破産状態にあったエジプトの副王イスマイル・パシャからスエズ運河の株式を購入しました。株式の過半数はフランスの投資家が保有しています。[104]

- 1875~78年:ベンジャミン・ディズレーリ首相は近東危機のさなか、オスマン帝国におけるロシアの対抗勢力の弱体化に尽力した。ベルリン会議(1878年)では望みを叶えたものの、バルカン半島における東方問題の解決策は見出せなかった。[105]

- 1876年:ブルガリアの恐怖がイギリスで激しい怒りを引き起こす。グラッドストンはトルコを支援したディズレーリ政権を非難する全国講演ツアーを行った。[106]

- 1877~78年:露土戦争はロシアの勝利に終結した。サン・ステファノ条約は、バルカン半島におけるロシアの勢力拡大を容認できないものとして広く認識された。

- 1878年: ロシアの侵攻に対抗するためイギリス艦隊をトルコ海域に派遣したことを称賛する「愛国主義」が広まった。

- 1878年:ベルリン条約により、イギリスはキプロス島を領有する。イギリスはロシアの領有拡大を阻止するため、トルコからキプロス島を租借した。1914年にイギリスはキプロス島を併合し、1927年に王室植民地とした。ディズレーリはキプロス島のみならず「名誉ある平和」も獲得したと自慢している。[107]

- 1879年:エジプトが破産。ヨーロッパの銀行連合に財政的独立性を失う。エヴリン・ベアリングがエジプト政府の再編に派遣され、エジプトの債務返済が困難になった。[108]

- 1879年:英ズールー戦争。イギリスはスエズ運河が利用できなくなった場合に備え、ケープ半島経由の代替ルートの支配権を維持するため、南アフリカにおける完全な支配を目指した前進政策をとった。

- 1880年:外交政策がイギリス総選挙の主要争点となり、グラッドストン率いる自由党がディズレーリ率いる保守党を圧勝した。[109]

- 1880~81年:第一次ボーア戦争; イギリスが南アフリカのアフリカーナー共和国に敗北

- 1880年代:グラッドストンは「ヨーロッパ協奏」を提唱した。これは、紛争よりも協力、疑念よりも相互信頼を重視することで、伝統的な対立関係を克服する平和的なヨーロッパ秩序である。彼は、武力による統治と近隣窮乏化政策に代わる法の支配を提唱した。しかし、彼はビスマルクの「現実主義」体制によって、巧妙な同盟関係と敵対関係を駆使して出し抜かれた。[110]

- 1881年:プレトリア条約によりトランスヴァールおよびオレンジ自由国との戦争が終結。これ以降、ボーア共和国はイギリスの漠然とした宗主権を主張しつつ独立する。ボーア共和国は自らを完全な独立国家とみなす一方、イギリスはそうではないため、これは後に多くの緊張の原因となる。

- 1882年:アフメド・オラビ率いるエジプト反乱が勃発し、エジプト政府の外国支配に抵抗。戦争後、イギリスがエジプトを統治(名目上はオスマン帝国の一部のまま)。

- 1883年: 1883年イギリス・韓国条約が調印される。

- 1883–1907:クロマー卿がエジプト総領事として統治[111]

- 1885年:パンジェ事件によりロシアとの戦争の恐怖が生じる。

- 1885年~1902年:ソールズベリー卿は外務大臣および首相として、外交において強力かつ有能な指導者であったと歴史家たちは一致している。彼は問題に対する卓越した理解力を持ち、以下のことを証明した。

- 英国の歴史的利益を鋭く理解した、忍耐強く現実的な実務家であった。…彼は、アフリカの分割、ドイツとアメリカの帝国主義的勢力としての台頭、そして列強間の深刻な対立を引き起こすことなく、英国の関心をダーダネルス海峡からスエズに移すことを監督した。[112]

- 1886年:ウィットウォーターズランド・ゴールドラッシュ。トランスヴァールで金が発見される。南アフリカ共和国の新たな富は、プレトリア条約の前提を揺るがす恐れがあった。2つのボーア人共和国は規模も弱く、ケープ植民地とナタールに対するイギリスの支配、ひいてはインドへのケープルートに対するイギリスの支配を脅かすには不十分だと考えられていたからである。ウィットウォーターズランドで金が採掘されるようになり、南アフリカ共和国は新たな富を利用してヨーロッパで武器購入を急ぎ、南アフリカにおけるイギリスの立場を脅かす可能性が出てきた。イギリスは南部アフリカ全域を支配下に置くべく、新たな動きを見せた。

- 1887年:スエズ運河とインド・アジアへの海路を守るため、ソールズベリー首相はイタリアおよびオーストリアと地中海協定(1887年3月および12月)に署名した。これにより、イギリスは間接的にドイツおよび三国同盟と連携することになった。[113]

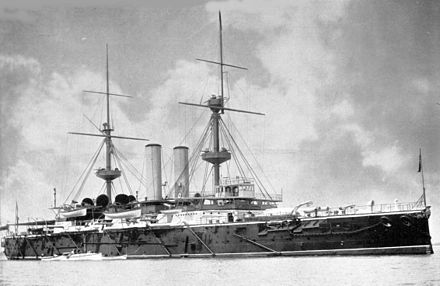

- 1889年: ソールズベリーは1889年海軍防衛法を通じてイギリス海軍の優位性を高め、10隻の新しい戦艦、38隻の新しい巡洋艦、18隻の新しい魚雷艇、4隻の新しい高速砲艦のために2,000万ポンドの追加予算を支出した。

- 1890年から1896年:イギリスは、ベルギーとのコンゴ条約の破棄、フランスのマダガスカル島征服、極東におけるフランス、ロシア、ドイツの協力、アメリカ合衆国とのベネズエラ危機、オスマン帝国におけるアルメニア人虐殺、フランスとロシアの新たな同盟、ジェイムソン襲撃の大失敗など、一連の外交的逆境に見舞われ、イギリスの同盟国の不足について議論が集中した。[114]

- 1890-1902年:ソールズベリーは正式な同盟国を持たない「栄光ある孤立政策」を推進した。 [115]

- 1890年:南アフリカ共和国は、トランスヴァールの金鉱で働く外国人労働者(主にイギリス人)のほとんどを権利剥奪する法律を可決した。この法律により、アイトランダー問題はその後10年間、大きな緊張と不和の源となった。

- 1890年:ドイツとのヘルゴラント=ザンジバル条約。イギリスはドイツ沖の戦略上重要な小さな島を放棄する一方で、ドイツの植民地であるザンジバルを獲得し、アフリカの国境線についても合意した。[116]

- 1895年:ベネズエラ危機。ベネズエラとの国境紛争で、アメリカ合衆国がベネズエラ側に立って介入したことが、英米間の大きな危機を引き起こした。この危機は仲裁によって解決され、アメリカ合衆国との戦争を脅かした最後の危機となった。[117]

- 1894~1896年:イギリスはトルコに対し、キリスト教徒への虐待をやめるよう圧力をかけた。トルコ在住のアルメニア人に対する一連の残虐行為がエスカレートし、イギリス国内で激しい非難を浴びた。列強諸国と連携して制裁や処罰を講じる試みはすべて失敗に終わり、アルメニア人は何の支援も得られなかった。[118] [119]

- 1895~96年:ジェイムソン襲撃。セシル・ローズが扇動した南アフリカ共和国のポール・クルーガー大統領を倒そうとしたクーデター未遂事件。この事件はアフリカーナー民族主義を強め、イギリスに恥をかかせることとなった。[120]

- 1896年1月 - ドイツ皇帝ヴィルヘルム1世は、1896年1月にクルーガー宛ての電報を送り、トランスヴァールのクルーガー大統領がジェイムソン襲撃を撃退したことを祝福し、緊張を高めた。ベルリンのドイツ当局は、皇帝がトランスヴァールをドイツ保護領とする提案を阻止することに成功した。この電報は裏目に出て、イギリスはドイツを大きな脅威と見なし始め、フランスとの友好関係を深めた。[121]

1897–1919

- 1897年:アルフレート・フォン・ティルピッツ提督がドイツ海軍大臣に任命され、ドイツ海軍は小規模な沿岸防衛部隊からイギリス海軍力に挑戦する艦隊へと変貌を遂げ始めた。ティルピッツは、国際的な勢力均衡を決定的にドイツに有利に変えようとする広範な試みの一環として、イギリスがドイツと戦うことを危険にさらす「リスク艦隊」の創設を提唱した。 [ 122]

- 1897年:ドイツ外務大臣ベルンハルト・フォン・ビューローが世界政治( Weltpolitik )を提唱。ドイツは、ヨーロッパの強国ではなく、世界的な強国であるという主張を新たに展開した。ドイツはビスマルク時代の現状維持に固執する保守主義国家の政策を放棄し、国際秩序に挑戦し、覆すことを企図する修正主義国家へと変貌を遂げた。こうして、世界大国としての主張を主張することがドイツの政策となった。この長期的な結果は、イギリスとドイツが友好関係を築くことも、同盟を結ぶことも不可能になったことであった。[123]

- 1898年:ドイツで最初の海軍法が可決され、帝国はティルピッツの構想を実現するために艦隊を増強することを義務付けられた。[124]

- 1898年:中国による香港領土の拡張に関する条約。 [125]

- 1898年:スーダンに対する英エジプト連合の統治が確立される。[126]

- 1898年:ファショダ事件により、ナイル川上流域(現在の南スーダン東部)の支配をめぐってフランスとの戦争が勃発。フランスは撤退。イギリスの長期的な目標は、ケープ・カイロ鉄道で南アフリカとエジプトを結ぶことだった。この鉄道は統治を容易にし、軍の機動性を高め、入植地の開拓と貿易を促進するものであった。最終的に鉄道の大部分は建設されたが、未完成の部分もあった。[127]

- 1898年:米西戦争。イギリスは親米中立を維持。英米関係は19世紀末に著しく改善し始めた。[128]

- 1899年:イギリスは「門戸開放政策」を承認し、世界が中国市場にアクセスできるようにした。[129]

- 1899年:南アフリカ駐在英国高等弁務官アルフレッド・ミルナーとトランスヴァール共和国大統領ポール・クルーガーの間でブルームフォンテーン会議が開催された。主な議題は、イギリス領インド人の地位と英語、そしてミルナーがトランスヴァール共和国の主権を大幅に縮小するよう要求したことであった。会議は失敗に終わった。[130]

- 1899年:植民地大臣ジョセフ・チェンバレンによるドイツとの同盟の申し出がベルリンにより拒否される。[131]

- 1899年:トランスヴァール(南アフリカ共和国)がイギリスに宣戦布告し、第二次ボーア戦争が始まる。 [132] [133]

- 1899年:第1回ハーグ会議は、国際平和のルールを成文化するための重要な取り組みとなった。国際紛争の解決を支援するための仕組みが設立された。イギリスとロシアは、1904年のドッガーバンク事件の解決にこの会議の手続きを利用した。また、常設仲裁裁判所も設立された。しかし、ヨーロッパにおける軍備拡張競争の減速にはほとんど寄与しなかった。毒ガス使用禁止を宣言した会議は、全く無視された。[134]

- 1900年:イギリス軍が中国の北京で国際救援に参加し、反西洋の義和団の乱を鎮圧。[135]

- 1900年:ドイツ海軍の規模の大幅な拡大を求める第二次海軍法がドイツで可決された。

- 1901年:アメリカ合衆国とのヘイ=ポンスフォート条約により、1850年のクレイトン=ブルワー条約が無効となり、アメリカ合衆国によるパナマ運河建設が認められ、いかなる国に対しても通行の自由が保証された。パナマ運河は1914年に開通した。[136]

- 1902年:フェアレーニヒング条約(寛大な条約)締結。ボーア戦争はイギリスの勝利に終わり、トランスヴァールとオレンジ自由国は併合され、1910年に南アフリカ連邦の一部となった。ボーア人の指導者、特にヤン・スマッツはイギリスの指導者として承認された。[137]

- 1902年:ドイツ駐在海軍武官ワトソン大佐の報告によると、1898年に始まったドイツの海軍増強は、イギリス海軍力に挑戦する艦隊の建設を目的としていた。英独間の海軍力競争の始まり。[138]

- 1902年:日英同盟が調印され、1905年に更新・拡大されたが、1923年には更新されなかった。[139]

- 1903年:即位したばかりだがフランスには長く慣れ親しんでいたエドワード7世がパリを訪問し、敵意を友情に変えた。 [140]

- 1903年:ヤングハズバンドのチベット遠征。イギリスは、インドを脅かしていると思われるダライ・ラマの宮廷におけるロシアの影響に対抗するため、チベットに侵攻した。[141]

- 1904年:日露戦争勃発。イギリスは日本を支援し、フランスとドイツはロシアを支援。イギリスはロシアに対抗するため、日本と信号情報(シグネット・インテリジェンス)を共有。[142]日本との情報共有により、イギリスの意思決定者は、ドイツがヨーロッパの勢力均衡を崩すためにロシアを支援しているという結論に至り始めた。[143]

- 1904年4月8日。フランスとの3つの協定(「英仏協商」)により、多くの摩擦が終結した。フランスはエジプトにおけるイギリスの支配を承認し、イギリスもモロッコにおけるフランスの支配を承認した。フランスはニューファンドランド島沿岸の排他的漁業権を放棄し、その代わりにガンビア(セネガル)とナイジェリアの領土と補償金を受け取った。イギリスはマダガスカルにおけるフランスの関税制度に関する苦情を取り下げた。シャム(タイ)における勢力圏が定められた。ニューヘブリディーズ諸島に関する問題は1906年に解決された。これは、エジプトにおけるイギリスの権利が認められれば、イギリスが支配を大幅に拡大することが可能になったことを意味する。協商は、フランス外務大臣テオフィル・デルカセとイギリス外務大臣ランズダウン卿の間で交渉された。[144]

- 1904年:イギリス貿易使節団の設置を認めるチベットとの条約が締結され、チベットをイギリスの勢力圏に引き込むことが目的となった。[145]

- 1904年:ドッガーバンク事件。日本との交戦のため朝鮮へ向かっていたロシアのバルチック艦隊が、イギリスの漁船に誤射した。イギリスとロシアは戦争寸前まで行ったが、ロシアが謝罪し賠償金を支払ったことで危機は終結した。[146]

- 1905年:第一次モロッコ危機。ドイツは英仏協商を破棄しようとフランスに戦争をちらつかせた。イギリスは、ドイツがフランスを攻撃した場合、フランス側に立って介入することを明確にした。[147]

- 1905年:ペルシア立憲革命によりロシアとの緊張が高まる。イギリスはペルシアの自由主義者を支持し、ロシアはシャーを支持する。[148]

- 1906年:アルヘシラス会議でモロッコ危機は終結し、フランスが北アフリカで主導的な役割を担うようになったため、ドイツは外交的敗北を喫した。この危機によってロンドンとパリの関係はより緊密になり、ドイツがどちらかを攻撃した場合、両国は同盟国となるだろうという見方が定着した。[149]

- 1906年:イギリスはドイツの海軍軍拡競争の加速に対し、フィッシャー卿を中心とした革新的な技術革新によって対抗した。ドレッド ノートの進水により、他のすべての戦艦は技術的に時代遅れとなり、イギリスはドイツとの海軍力競争において質的・量的優位を維持することに成功した。[150]

- 1906年:ドイツで第三次海軍法が可決。ドイツは海軍力増強競争でイギリスに対抗するため、自国で「全大砲」搭載艦艇の建造を計画した。

- 1907年:英露協商が成立し、イギリスとロシア間の未解決の紛争が解決された。これにより、チベット、ペルシャ、アフガニスタンの支配をめぐる「グレートゲーム」は終結した。 [151]

- 1907年:フランスとロシアとの三国協商がドイツ、オーストリア、イタリアの三国同盟に対抗。[152]

- 1908年:ドイツで第4次海軍法が可決。海軍競争でドイツが勝利しているように見えたが、イギリス国民の反応は「我々は8隻必要だ、待つつもりはない」というスローガンの下、さらなる軍艦建造を求めるものだった。

- 1911年:ドイツ駐在海軍武官ワトソン大佐からの報告によると、ドイツの軍艦、重砲、水兵の力と効率が向上していることが示された。[153]

- 1911年:アガディール危機 フランスはモロッコに対する支配を強めるため、強硬手段に出た。ドイツ外務大臣アルフレート・フォン・キデルレン=ヴェヒターはこれらの動きに反対しなかったが、ドイツはアフリカの他の地域で何らかの補償を受ける権利があると考えた。彼は小型軍艦を派遣し、軍事力を誇示するような脅しをかけ、ドイツの民族主義者たちの怒りを煽った。フランスとドイツはすぐに妥協案で合意した。しかし、イギリス内閣はドイツのフランスに対する攻撃的な態度に警戒感を抱いた。デイヴィッド・ロイド・ジョージは劇的な「マンション・ハウス」演説を行い、ドイツの行動は耐え難い屈辱であると非難した。戦争の噂が飛び交い、ドイツは撤退した。ドイツとの関係は依然として悪化したままだった。[154]

- 1911年:カナダとアメリカ間の関税を下げる相互条約は、保守党主導の親英反米感情の高まりにより失敗に終わった。[155]

- 1912年:ドイツで第五次海軍法が可決され、イギリス海軍の制海権に対する脅威としてドイツ艦隊が拡大。

- 1912年:ハルデーン使節団のドイツ訪問。リチャード・ハルデーンはベルリンを訪れ、ドイツとの海軍力増強競争に終止符を打つため、高官らと会談した。ハルデーンは軍艦建造のための「海軍休暇」を提案したが、ドイツがフランス侵攻の際にイギリスが中立を維持するという約束と「海軍休暇」を結びつけようとしたため、失敗に終わった。ティルピッツ提督は更なる軍艦建造を命じた。[156] [157]

- 1914年:オーストリア=ハンガリー帝国がセルビアに対し、拒絶を誘発する条件を含む最後通牒を突き付け、七月危機が勃発。外務大臣エドワード・グレイは和平維持と妥協の仲介に尽力したが、成果はなかった。

- 1914年8月4日 - ドイツがベルギーの治安を侵害したことを受けて、国王はイギリスと帝国の名においてドイツとオーストリアに宣戦布告した。

- 1914年:西部戦線は膠着状態、しかしイギリスとその自治領は海外のドイツ植民地を占領

- 1915年:イギリスの客船ルシタニア号が ドイツの潜水艦の警告なしに魚雷攻撃を受け、18分で沈没。1,200人が死亡。ドイツは乗客の脱出を許可しなかったことで国際法に違反した。

- 1915年:ロンドン条約によりイタリアは連合国との戦争に参戦。イタリアはオーストリア=ハンガリー帝国を犠牲にして大きな利益を得るという秘密の約束を受けた。

- 1916年:サイクス・ピコ協定が調印。イギリスとフランスは、オスマン帝国が終焉を迎えた場合の勢力圏について決定した。

- 1917年4月7日。米国はドイツとオーストリアに宣戦布告したが、実際には同盟国には加わらず独立軍として残り、1917年に名目上の軍隊を派遣した。米国を戦争に巻き込む大きな要因となったのは、イギリス軍によって傍受、解読、漏洩された、メキシコおよび日本との反米同盟に関するドイツの提案であるツィンメルマン電報であった。

- 1917年:バルフォア宣言が発布され、イギリスはパレスチナのユダヤ人の「国家」の建設を支持する。

- 1918年: イギリスがアメリカの戦争目標である14ヶ条の平和原則を受諾。

- 1918年:ロシア内戦へのイギリスの介入開始。第一次世界大戦終結後、イギリスはロシア白軍の最大の支援国となる。

- 1918年11月。イギリスと連合国はドイツ、オーストリア=ハンガリー帝国、トルコを破り、これらの帝国は崩壊した(ロシア帝国も同様)。

- 1919年:ヴェルサイユ条約 デイヴィッド・ロイド・ジョージ首相は重要な交渉者であった。連合国がドイツに勝利した数日後の1918年のカーキ選挙で、ロイド・ジョージはドイツに厳しい条約を課すことを約束した。しかし、ヴェルサイユ会議でははるかに穏健なアプローチをとった。しかし、フランスとイタリアは厳しい条件を要求し、ドイツに戦争開始の責任を認めさせること(これはドイツに屈辱を与えた)、そして退役軍人給付金と利子を含む連合国側の戦争費用全額をドイツに負担させることなど、条件をクリアした。[158]

- 1919年:国際連盟が結成され、イギリスが自治領およびインドとともに加盟した。

1920–1934

- 1919年:希土戦争勃発。イギリスはギリシャの主要な支援国であったが、その成果は芳しくなかった。[159]

- 1919年:陸軍大臣ウィンストン・チャーチルは、今後10年間は大規模な戦争が発生しないという前提に基づいて軍事費を配分するという「 10年ルール」を導入した。この「10年ルール」により、軍事費は大幅に削減された。[160]

- 1920年:レオニード・クラシンがロイド・ジョージと会うためにロンドンを訪問。ソビエト・ロシアとイギリス間の最初の公式接触。[161]

- 1921年:英ソ貿易協定が締結。イギリスとソビエト連邦間の最初の条約。[162]

- 1921年:フランクラン=ブイヨン協定が締結される。フランスは希土戦争においてトルコを支援し、イギリスはギリシャを支援し続ける。[163]

- 1922年:ワシントン海軍会議が四カ国条約、五カ国条約、九カ国条約で終了。10年間の主要海軍軍縮と主要海軍の大幅な縮小。イギリスは「誰にも劣らない」海軍力を持つという主張を放棄し、アメリカ海軍を同等と認める。アメリカ、日本との海軍力競争の費用は、第一次世界大戦で弱体化したイギリス経済にとって法外な負担となる。主要国の海軍力の相対的な比率は、イギリス=5、アメリカ=5、日本=3、フランス=1.75、イタリア=1.75と固定された。イギリスは許容される最大数まで増強しない。列強は10年間条約を遵守し、その後海軍力競争を開始する。[164] [165]

- 1922年:国際連盟はイギリスに、 1917年にオスマン帝国から征服したパレスチナの統治を委任統治領として与えた。委任統治は1948年まで続いた。[166]

- 1922年:ジェノバ会談。イギリスはドイツから徴収する賠償金の額をめぐってフランスと公然と衝突した。[167]

- 1922年:日本との同盟が終了。カナダとオーストラリアはアメリカと同様にこの条約に反対した[168]

- 1922年:チャナク危機。イギリスはトルコと開戦寸前まで追い込まれた。一部の自治領は、イギリスが開戦した場合の開戦約束を拒否し、ホワイトホールに大きな衝撃が走った。ロイド・ジョージがトルコとの開戦を企てたことで、彼の政権は崩壊した。[169]

- 1923年:イギリス政府は、アメリカ財務省との9億7800万ポンドの戦時債務について再交渉を行い、10年間で3400万ポンド、その後52年間で4000万ポンドの定期返済を約束した。これは、アメリカがドイツに資金を貸し付け、ドイツがイギリスに賠償金を支払い、イギリスがアメリカ政府からの債務を返済するという構想だった。1931年にドイツへの支払いはすべて終了し、1932年にはイギリスもアメリカへの支払いを停止した。第一次世界大戦の債務はすべて1945年以降に返済された。[170]

- 1923年:ドイツの賠償不履行を受け、フランスはルール地方を占領した。イギリスはドイツ経済の復興を望み、賠償金の支払いと貿易の拡大を図った。フランスはイギリスの主張を拒否し、1922年から1925年にかけてベルギーと共にルール地方を占領した。イギリスの政策は不透明だったが、アメリカに問題解決を依頼するというアイデアを思いつき、ドーズ計画が実現した。[171] [172] [173]

- 1923年:ローザンヌ条約(トルコと締結)。イギリスは1920年のセーヴル条約に比べてトルコに対して大幅な譲歩を強いられた。[174]

- 1924年:労働党首相ラムゼイ・マクドナルドとフランス首相エドゥアール・エリオの間でロンドン会議が開かれた。イギリスはフランスに対し、ドイツから徴収する賠償額の削減を迫った。イギリスの外交官サー・エリック・フィップス卿は、「ロンドン会議はフランスの一般市民にとって、まるで長い苦難の旅のようだった。エリオ氏が賠償委員会におけるフランスの優位性、ドイツの債務不履行時の制裁権、ルール地方の経済占領、フランス・ベルギー鉄道の運営、そして最終的には1年以内のルール地方の軍事占領を次々と放棄していくのを目の当たりにしていたからだ」と述べている。[175]

- 1924年:ジュネーブ議定書(国際紛争の平和的解決のための議定書)は、ラムゼイ・マクドナルド首相とフランスのエドゥアール・エリオ首相によって国際連盟に提出された提案である。この提案は、紛争の強制的な仲裁制度を確立し、国際紛争における侵略者の決定方法を確立した。国家間のすべての法的紛争は国際司法裁判所に付託される。この提案は、1925年に軍縮会議の開催を求めた。紛争において議定書の遵守を拒否する政府は侵略者として認定される。侵略の被害者は、連盟加盟国から即時の援助を受けることになっていた。マクドナルドは政権を失い、新たに政権を握った保守党政権は、この提案がアメリカ合衆国との紛争につながることを懸念して、この提案を非難した。ワシントンも反対し、イギリス領もすべて反対した。この提案は1925年に提出されたが、発効することはなかった。[176] [177]

- 1924年:労働党政権がソビエト・ロシアとの外交関係を樹立。[178]

- 1925年:ロカルノ条約によりドイツの地位が正常化されたが、ヴェルサイユ条約の条項は依然として適用された。イギリスはヨーロッパの新たな現状を安定させるために10年間努力し、安定と貿易によって新たな戦争を防ぐことを期待した。[179] [180]

- 1926年:モスルをめぐるトルコとの紛争終結。トルコはイラクのモスル地域に対する領有権主張を終える。[181]

- 1927年:イギリス警察がロンドンのARCOS事務所を襲撃。ARCOSビルを拠点とするソ連のスパイ組織が発見され、ソ連との関係は断絶された。[182]

- 1929年:マクドナルド労働党政権がソ連との関係を回復。[183]

- 1929年:マクドナルドがアメリカを訪問。現職のイギリス首相として初のアメリカ訪問。[184]

- 1929~1931年:労働党外務大臣アーサー・ヘンダーソンが国際連盟に強い支持を表明。[185]

- 1931年:ウェストミンスター法が自治領への完全な独立を認める。[186]

- 1932年:イギリスの極東政策は、日本軍の上海侵攻により危機に瀕した。イギリスの対外投資全体の6%が中国向けで、その3分の2が上海に集中していた。その結果、「10年ルール」が廃止された(軍事計画においては、今後10年間は戦争は起こらないと想定すべきとされていた)。内閣は、今後10年以内に日本との戦争が起こる可能性があるという想定に基づき、大恐慌による支出制限を通じ、イギリス海軍予算の小幅増額を承認した。イギリスの再軍備開始。[187]

- 1932年: イギリスがアメリカ合衆国に対する第一次世界大戦の債務の支払いを停止。

- 1934年:国防要求委員会の秘密報告書は、ドイツを「究極の潜在的敵国」と特定し、5個機械化師団と14個歩兵師団からなる大陸遠征軍の編成を要求した。しかし、予算の制約により、この大規模な部隊の編成は不可能となった。[188]

- 1934年:1934年から1935年にかけての「航空パニック」の始まり。イギリスの報道機関はドイツ航空戦力について誇張した主張を展開した。イギリス空軍は再軍備の最大の受益者となった。[189]

1935~1945年

- 1935年:平和投票が実施され、1150万票が投じられた。賛成票が圧倒的に多かったにもかかわらず、その投票結果は曖昧で、選挙運動は偏見によって歪められた。政治指導者たちは、これを真摯な外交政策表明ではなく、単なる希望的観測の表れとして無視した。[190] [191]

- 1935年:ラムゼイ・マクドナルド首相、ピエール・ラヴァルフランス首相、ベニート・ムッソリーニイタリア首相の首脳会談後、ストレサ戦線が結成された。ストレサ戦線は、ヴェルサイユ条約への武力による挑戦に漠然と反対することを意図していた。ムッソリーニは、イギリスはエチオピアに興味がないと誤解していた。[192]

- 1935年:ロンドンで英独海軍協定が調印された。これは1914年以前の英独海軍競争の再発を避けることを意図していた。[193]

- 1935年:イタリアがエチオピアに侵攻。イギリスが集団安全保障の維持に消極的な姿勢を見せる中、英伊関係に危機が勃発。ムッソリーニはイギリスに対して戦争をちらつかせた。[194]

- 1935年:1935年選挙が実施され、スタンリー・ボールドウィン政権が集団安全保障の維持を約束して政権に復帰した。

- 1935年:フランスとのホーア=ラヴァル協定はイタリアを宥和し、エチオピア侵攻に対するイタリアに対する国際連盟の制裁を回避することを提案した。この提案は内閣で承認されたが、国民の反発は大きく、サミュエル・ホーア外相は辞任に追い込まれ、アンソニー・イーデンが後任となった。[195] [196] [197]

- 1936年:ラインラントの再軍備。ドイツは、この地域に兵士を駐留させてはならないと定めたヴェルサイユ条約とロカルノ条約を明確に違反し、ドイツ領ラインラントを再軍備した。ボールドウィン政権は抗議したものの、平和を重んじたため、行動を起こさなかった。フランスはドイツをラインラントから駆逐するのに十分な軍事力を有していたが、イギリスに従い、何もしなかった。フランスは自国の軍事力に自信を失い、再び多大な犠牲を伴う戦争を恐れていた。[198] [199]

- 1936~39年:スペイン内戦をめぐってイギリスの世論は大きく二分され、政府は右派の国民党を支持する傾向にあった一方、知識人や労働組合は反ファシズムの立場をとる共和国を支持した。共産主義者は抗議運動の指導者となり、2500人のイギリス人とアイルランド人の義勇兵を募り、共和国のためにスペインへ向かわせたが、そのうち500人が戦死した。[200]政府は主要国に加わり中立を宣言し、戦争の拡大を懸念して両陣営への武器供与に反対した。しかし、ドイツとイタリアは国民党に、ソ連は共和党に武器を供給した。 1939年、フランシスコ・フランコ率いる国民党は完全な勝利を収めた。[201]

- 1937年:日本軍機が揚子江でイギリスの砲艦を攻撃し、駐中国英国大使ヒュー・ナッチブル=フーゲセン卿の車両を機関銃掃射し、大使は重傷を負った。これらの攻撃は米艦パナイ号の沈没と同時期に発生したため、イギリスは対抗措置として英米による日本封鎖を提案した。アメリカ大統領フランクリン・ルーズベルトはイギリスの提案を拒否し、代わりに日本の謝罪を受け入れたが、1938年初頭に英米海軍秘密交渉が開始されることを認めた。

- 1938年:メキシコの石油収用。ラサロ・カルデナス政府は、メキシコにおけるイギリスの石油会社が所有する土地を国有化した。[202]

- 1938年:英伊イースター協定が調印される。イギリスはイタリアとの関係修復を試みる。[203]

- 1938年:アンソニー・イーデン外務大臣は秘密情報に基づきイタリアを敵国と結論付けた。彼はネヴィル・チェンバレン首相がドイツを阻止するためにイタリアに接近したことに抗議して辞任した。[204]

- 1938年:ヒトラーはチェコスロバキア領内のズデーテン地方におけるドイツ系住民への虐待疑惑を理由に戦争をちらつかせた。イギリスとフランスはドイツへの譲歩によって戦争を回避しようと、激しい宥和政策をとった。チェコスロバキアには相談しなかった。[205]

- 1938年:イギリスとフランスはナチス・ドイツとのミュンヘン協定に署名した。ネヴィル・チェンバレン首相は、この協定が「我々の時代の平和」を意味すると約束した。歴史家の間では意見が大きく分かれており、宥和政策は臆病な行為だったと主張する者もいれば、ドイツとの戦争に備えていなかったイギリスを救ったと主張する者もいる。[206] [207]

- 1939年3月15日 - ドイツがチェコスロバキア全土を占領し宥和政策が終了

- 1939年3月31日 - チェンバレン首相はフランスと協力して下院でポーランドの独立を「保証」する文書を発行。ポーランドの独立が脅かされた場合、フランスは戦争に突入する。

- 1939年:天津事件。日本が中国天津のイギリス租界を封鎖し、イギリスと日本はほぼ戦争状態に陥った。[208]

- 1939年:イギリスはポーランドと防衛条約を締結し、ドイツの脅威からポーランドの国境を保証した。[209]

- 1939年: 9月1日 - ドイツがポーランドに侵攻。イギリスとフランスは9月3日に宣戦布告。

- 1939~40年: 西部戦線でほとんど戦闘のない「まやかしの戦争」

- 1940年:イギリス軍がダンケルクで包囲され、間一髪脱出。[210]

- 1940年9月 - イギリスは西半球の植民地基地をアメリカの駆逐艦と交換した。駆逐艦は船団防衛に使用された。植民地はアメリカとの友好関係を維持し、徐々に拡大するアメリカの影響力を最小限に抑えるための交渉材料として利用された。 [211]

- 1941年1月 - イギリスはアメリカに対し、援助が提供されなければその年の後半にイギリスは破産すると通告した。

- 1941年:アメリカ合衆国は連合国の戦争遂行を支援するためレンドリースを開始し、イギリスに314億ドル、ソ連に113億ドルを供与した。カナダは別のプログラムで47億ドルを供与した。1917年から1918年にかけてのアメリカの援助とは異なり、レンドリースは融資ではなく、返済義務もなかった。[212] [213]

- 1941年6月22日 - ドイツはソ連への侵攻を目的としたバルバロッサ作戦を開始。ソ連は第二次世界大戦で枢軸国と戦う連合国の一つとなった。

- 1941年:チャーチル首相がルーズベルト大統領と大西洋憲章に合意。[214]

- 1941年:イギリスとソ連はイランに侵攻し、イランがドイツ人顧問を解放しないという口実で中立国を占領した。

- 1941年から1945年:北極海船団は、戦争中にイギリスがソ連に無償で提供した物資を輸送した。[215]

- 1941年:日本がアメリカ合衆国、イギリス、オランダを攻撃。日本軍は香港、ブルネイ、マラヤ、サバ、サラワク、シンガポール、ビルマを占領。捕虜に対する残虐な扱い。[216]

- 1942年:イギリスとソ連は、勝利後、ポーランドの国境を西方に移動させることで合意した。これにより、ソ連は東部の領土を、ポーランドはドイツ支配下にあった西部の領土を獲得することになった。両国は「カーゾン線」をポーランドとソ連の国境とし、オーデル=ナイセ線をドイツとポーランドの新たな国境とすることで合意した。この変更案は、ロンドンに亡命していたポーランド政府を激怒させたが、政府には協議は行われなかった。

- 1943年:AJPテイラーは「1943年は世界のリーダーシップがイギリスからアメリカに移った年だった」と主張している。[217]

- 1943年: 1月14日から23日にかけてモロッコで開催されたカサブランカ会談で、チャーチル、ルーズベルト、シャルル・ド・ゴールが会談した。連合国は枢軸国に対し「無条件降伏」の方針を発表した。[218]

- 1943年8月 -ケベック会議(「クアドラント」)。米英連合軍参謀本部は、 1944年5月のオーバーロード作戦において29個師団をフランスに上陸させることで合意した。南フランスへの上陸計画、ビルマ、中国、太平洋での作戦、そして原子爆弾計画の分担についても議論された。[219]

- 1943年: 中国におけるイギリスのすべての治外法権を終わらせる協定が調印される。

- 1944年:アルゼンチンはアメリカの反ドイツ政策への従を拒否した。ワシントンはこれに対し、アルゼンチンからの輸出を停止しようとした。1944年、フランクリン・ルーズベルト大統領はウィンストン・チャーチル首相に対し、アルゼンチン産牛肉と穀物の購入停止を要請したが、チャーチルは食糧が緊急に必要だとして拒否した。[220]

- 1944年9月 - チャーチル、ルーズベルト、そして連合軍参謀本部が第二次ケベック会議(「オクタゴン」)に出席。太平洋戦略について議論され、ドイツの非武装化を目的としたモーゲンソー計画(後に撤回)で合意。[221]

- 1944年10月 - チャーチルとイーデン外相はモスクワでスターリンと外相ヴャチェスラフ・モロトフと会談した。彼らは戦後の東欧における支配権について協議した。ギリシャにおける影響力の90%をイギリスに、ルーマニアにおける影響力の90%をロシアに与えることで合意した。ロシアはブルガリアとハンガリーでそれぞれ80%と20%の分配権を得た。ユーゴスラビアでは50%と50%の分配権が与えられ、イタリアではロシアの分配権はなかった。[222] [223]

- 1944年12月 - アテネの戦い。イギリス軍はアテネの支配権をめぐって共産主義のELAS軍と戦う。[224]

1945–1989

- 1944年~1947年:パレスチナにおけるユダヤ人の反乱。ユダヤ人は国際連盟の委任統治領であるパレスチナでイスラエルの独立を求めてアラブ人とイギリスと対立した。 [225] [226] [227]

- 1945年:第二次世界大戦終結。ドイツと日本に勝利。 8月にアメリカからのレンドリース援助が突然終了し、イギリスは財政的に疲弊。「緊縮財政の時代」が始まり、歳出削減が続く。

- 1945-46年: 議会は1946年に米国財務省からの37億5000万ドルの低金利融資を承認し、 [228]カナダからの12億ドルの融資も承認した。[229]

- 1945~57年:厳しい予算にもかかわらず、英国は中東で文化外交を展開した。ブリティッシュ・カウンシル、BBC、そして公式海外情報機関は、民主主義推進団体や教育交流、雑誌、書籍流通、映画産業を動員し、英国の威信を高め、民主主義を推進した。[230]

- 1946年:米国と英国の間で戦時中の印章作業を継続することに関するUKUSA協定。

- 1947年:政府は秘密裏に原子爆弾の製造を決定した。[231]

- 1947年:ギリシャ政府は、共産主義ゲリラとのギリシャ内戦においてギリシャ政府に補助金を出す余裕がないことを米国に通知した。[232]

- 1947年~48年:イギリスは1920年以来保持していたパレスチナ委任統治から撤退し、この問題を国連に委任した。財政難が主な理由であったが、国連の関与がアラブ諸国の友好関係を損ねるという戦略的な懸念もあった。[233]

- 1948~49年:ベルリン封鎖により、西ベルリンにおけるイギリスの地位が脅かされる。イギリス空軍はベルリン空輸において重要な役割を果たし、ソ連は最終的に譲歩した。[234]

- 1948年~1960年:マラヤ非常事態、共産党主導のマラヤ民族解放軍(MNLA)との内戦。最終的にイギリスが勝利。[235]

- 1949年:イギリスがNATOの創設メンバーとなる。[236]

- 1949年:アメジスト事件。揚子江でフリゲート艦アメジストが中国共産党の砲撃を受ける。 [237]

- 1950年:イギリスはアメリカの反対を押し切って1月に中国を承認した。[238]

- 1950~53年:イギリスは国連の旗の下で朝鮮戦争で北朝鮮と中国の共産主義勢力と戦う。[239]

- 1951年:英国は米国が議論した朝鮮半島での核兵器使用に強く反対した[240]

- 1951年:エジプトは1936年の条約を放棄した。エジプトはイギリスのスエズ運河基地に対してゲリラ攻撃を開始した。その後数年間、イギリス軍とエジプト軍の間で小規模な戦闘が続いた。

- 1951年:アバダン危機。イランのモハンマド・モサデク政権がアングロ・イラン石油会社を国有化。

- 1952年:エジプトの攻撃を受け、イギリス軍はイスマイリアの警察署を襲撃し占拠した。このイスマイリア事件をきっかけに、エジプト全土で反英暴動が勃発した。

- 1953年: アメリカとイギリスの諜報機関がイランのクーデターを支援。

- 1954年:チャーチル首相はフランスのベトナム介入要請を拒否した。[241]

- 1954年: イギリスのスエズ運河基地を廃止する条約をエジプトと締結。

- 1955年:アンソニー・イーデン首相がジュネーブサミットに出席。英国首相が超大国サミットに出席したのはこれが最後。

- 1955~63年:ソ連が支援する古くから豊かな地域において、イエメンが紛争地帯として浮上。1962年、イギリスがアデンの植民地を守ろうとしたため、内戦が勃発。[242]

- 1955年:バグダッド条約調印。近東におけるイギリスの影響力維持を目的とした同盟。

- 1956年:スエズ危機において、エジプトはスエズ運河を国有化した。スエズ運河はヨーロッパの石油の大部分を中東から運ぶ重要な水路であった。イギリスとフランスはイスラエルと結託し、運河を占拠してナセル大統領を打倒しようと侵攻した。アメリカはこれに強く反対し、外交的・財政的圧力を強め、侵攻軍を撤退させた。イギリスの政策は4つの目標を掲げていた。スエズ運河の支配、石油の供給確保、ナセル大統領の排除、そしてソ連の中東への介入阻止である。しかし、イギリスはこれら4つの目標の全てを達成できなかった。[243]

- 1958~60年:反核運動が勢いを増す中、イギリス、アメリカ、ソ連は核実験を一時停止し、ジュネーブで核実験禁止交渉を行った。しかし、ハロルド・マクミラン首相は1960年のフランスの核実験を批判しないことを決定した。彼の目的は、イギリスの欧州経済共同体加盟と、デタント促進のための四カ国首脳会談へのフランスの支持を得ることであった。[244]

- 1958年:英米核条約により核兵器開発協力の基礎が確立される。

- 1958年: 親英派のフセイン国王に対する暴動を受けて、英国は秩序回復のためヨルダンに軍隊を派遣した。

- 1959年~60年:イギリス、ギリシャ、トルコ間のチューリッヒとロンドンの協定によりキプロスの独立が認められる。

- 1960年:ハロルド・マクミラン首相が南アフリカで「変化の風」演説を行った。この演説は、アジア、カリブ海諸国、アフリカに残る植民地の独立を早急に認める意向を示した。 [245]

- 1961年:イラクの指導者アブドゥル・カリム・カシムがクウェート侵攻を脅迫したことを受け、イギリスはクウェートに軍隊を派遣。イラクは侵攻を思いとどまる。

- 1962年~66年:インドネシアの対立。イギリスはマレーシア防衛のため、インドネシアに対して宣戦布告なしの戦争を戦う。

- 1968年: イギリスがスエズ以東からの軍隊撤退を発表。

- 1971年:イギリスはスエズ以東からの軍撤退を撤回し、オーストラリア、ニュージーランド、マレーシア、シンガポールと五カ国防衛協定を締結した。この同盟は、シンガポールとマレーシアをインドネシアから守ることを目的とする。

- 1972年: ウガンダの独裁者イディ・アミンが、 主にイギリスのパスポートを所持してイギリスに渡来した南アジア系ウガンダ人、いわゆる「アジア人」を追放。

- 1973年:1961年にフランスが最初の申請を阻止した後、イギリスは欧州共同体に加盟した。 [246]

- 1974年:トルコがキプロスに侵攻。イギリスは1960年の条約に基づきキプロスを防衛する義務があったが、防衛を放棄した。

- 1976年:英国は債務不履行を回避するためにIMFによる救済を必要とした。[247]

- 1979年:ソ連のアフガニスタン侵攻に強く抗議[248]

- 1980年:『プリンセスの死』がイギリスで放映される。サウジアラビアは、この映画がサウード家に対する侮辱的であるとして、イギリスとの国交を断絶した。同年後半に関係は回復した。

- 1982年:フォークランド諸島をめぐるアルゼンチンとの戦争での勝利[249]

- 1984年:イヴォンヌ・フレッチャー殺害。英国女性警察官がリビア外交官に殺害される。英国はリビアとの国交を断絶。

- 1984年:サッチャー首相が欧州連合から払い戻しを獲得。 [250]

- 1984年:1997年に香港を返還するための条約を中国と締結。[251]

- 1986年:ヒンダウィ事件。ロンドン発のエル・エア機爆破未遂事件にシリアが関与していたことが明らかになり、英国はシリアとの外交関係を断絶した。

- 1989年:ルーホッラー・ホメイニがイギリス人作家サルマン・ラシュディに死刑を宣告するファトワを発布。イギリスはイランとの外交関係を断絶。[252]

1990年以来

- 1989年:東ヨーロッパにおける共産主義支配の崩壊

- 1990年: イラクのクウェート侵攻を受けてサッチャー首相は中東に軍隊を派遣。

- 1990年: 2プラス4条約によりドイツの主権が完全に回復され、1945年以来続いていたイギリスの占領権が終結。

- 1991年: イギリスは湾岸戦争でイラクと戦う。

- 1991年:ソ連の共産主義が終焉し、ソ連が解体され、冷戦が終結した。

- 1992年:ブラックウェンズデー。英国が欧州為替レートメカニズムから脱退。

- 1994年: イランとの関係が回復。

- 1997年から2007年まで、トニー・ブレア首相は、2つの伝統的な原則(米国とEUとの緊密な関係)と、新しい行動主義哲学である「介入主義」に基づいて外交政策を構築しました。[253] [注1]

- 2001年:イギリスが対テロ戦争に参戦。[255]

- 2001~2014年:NATOと協力したイギリスの戦闘部隊がアフガニスタンに派遣された。[256] 2016年まで数百人の部隊が訓練を継続した。[257]

- 2016年:P5+1とEUは、イランが核兵器を入手するのを防ぐことを目的としたイランとの合意を実施した。 [258]

- 2016年:イギリスはEU離脱の「ブレグジット」を投票で決定

- 2016年:デイヴィッド・キャメロン首相は、ブレグジット国民投票での敗北を受け辞任。後任は保守党のテリーザ・メイ首相。

- 2019年:イギリスがジブラルタルでイランの石油タンカーを拿捕。[259]報復としてイランはイギリスの石油タンカー2隻を拿捕。[260]

- 2020年:英国は47年間の加盟を経て欧州連合を離脱。

- 2021年:英国はオーストラリア、米国と共同でAUKUSを設立。

- 2022年:イギリスはロシアのウクライナ侵攻に対応してフィンランドおよびスウェーデンと防衛協定を締結した。[261] [262]

- 2022年:イギリスとモーリシャスがチャゴス諸島の領有権交渉に入る。[263]

- 2023年:日本と英国は相互に自国に軍隊を派遣することを可能にする相互アクセス協定に署名した。 [264] [265]

著名な外交官

完全なリストについては、外務英連邦省長官のウェブサイトをご覧ください。

- クラレンドン伯爵(1800–70)、外務大臣(1865–66、1868–1870)。

- 初代グランヴィル伯爵(1773年 - 1846年)、1815年から1833年まではグランヴィル子爵、1833年から1836年まではグランヴィル伯爵として知られる。外交官。

- 第2代グランヴィル伯爵(1815年 - 1891年)、自由党の政治家、外交官。1870年から1874年、および1880年から1885年にかけて、グラッドストン首相と協力してイギリスの対外関係を平和的に管理したことで知られる。

- パーマストン卿(1784–1865)、ホイッグ党/自由党の外務大臣または首相 (1830–1865、中断あり)。

- ソールズベリー卿(1830年 - 1903年)、保守党の外務大臣および/または首相(1878年 - 1902年、中断あり)。

- ジョセフ・チェンバレン(1836年 - 1914年)、自由統一党の植民地大臣(1895年 - 1903年)。

参照

- イギリスの外交史

- アメリカ独立戦争

- 英国嫌い

- 大英帝国

- イギリスの軍事史

- 1707年以前のイングランドが関与した戦争の一覧

- イギリスが関与した戦争の一覧

- イギリス植民地帝国

- イングランドの歴史

- イギリス海軍の歴史

- 1707年以降のイギリスの歴史

- 国際関係 1648-1814

- 列強の国際関係(1814~1919年)

- 第一次世界大戦の外交史

- 国際関係(1919–1939)

- 第二次世界大戦の外交史

- 冷戦

- イギリスの外交関係

注記

- ^ 軍事介入には1999年のコソボ平和維持軍、2000年のシエラレオネ内戦への介入、[254]および2003年のイラク戦争が含まれる。

参考文献

- ^ ジョン・M・カリン「ヘンリー7世とルドン条約(1489年):プランタジネット朝の野望と初期のチューダー朝の外交政策」『歴史』(1996年)81巻263号、343~358頁

- ^ ジョイスリン・グレッドヒル・ラッセル『金の布の野原:1320年の人々と風俗』(1969年)。

- ^ デイヴィッド・M・ロードス著『メアリー・チューダーの治世:1553年から1558年までのイングランドにおける政治、政府、宗教』(1991年)

- ^ チャールズ・ビーム著『 エリザベス1世の外交関係』(2011年)抜粋および本文検索

- ^ ベントン・レイン・パターソン『王の心とともに:イングランド女王エリザベス1世、スペイン女王フェリペ2世、そして国家の魂と王冠をめぐる戦い』(2007年)

- ^ ジェーン・E・A・ドーソン、「ウィリアム・セシルとエリザベス朝初期外交政策のイギリス的側面」、歴史誌、1989年6月、第74巻第241号、196~216ページ

- ^ RBモワット『 ヨーロッパ外交史 1451-1789』(1928年)133-140頁。

- ^ マリア・ブラックウッド、「政治、貿易、外交:1575年から1699年の英オスマン帝国関係」、 History Matters(2010年5月)、1~34ページ

- ^ RBワーナム『アルマダ以前:1485年から1588年にかけてのイギリス外交政策の発展』(1966年)

- ^ アンガス・コンスタム、アンガス・マクブライド『エリザベス朝の海賊 1560–1605』(2000年)4頁

- ^ ジェフリー・パーカー、「アルマダはなぜ失敗したのか」、 History Today(1988年5月)26~33ページ。

- ^ GMDハウアット、スチュアートとクロムウェルの外交政策(1974年)

- ^ WBパターソン(2000年)『ジェームズ6世と1世とキリスト教世界の再統合』ケンブリッジ大学出版、p.70、ISBN 9780521793858。

- ^ WBパターソン「1618年から1622年の危機におけるジェームズ1世とプロテスタントの大義」教会史研究18(1982年):319-334。

- ^ マイヤ・ヤンソン、ニコライ・ロゴジン、ポール・ブシュコビッチ編『イングランドと北部:1613~1614年のロシア大使館』(1994年)。

- ^ アダム・クルーロウ「失敗を記念して:英国日本貿易拠点開設400周年」『モニュメンタ・ニッポニカ』 68.2 (2013): 207-231. オンライン

- ^ カレン・チャンシー「アンボイナ虐殺とイギリス政治、1624-1632年」アルビオン30.4(1998):583-598。

- ^ トーマス・コグズウェル「レへの前奏曲:ラ・ロシェルをめぐる英仏の闘争、1624-1627年」歴史71.231(1986):1-21。

- ^ パーマー・フェルナンド (2003). 『宗教と戦争百科事典』テイラー&フランシス. p. 36. ISBN 9780415942461。

- ^ ティモシー・ヴェニング『クロムウェルの外交政策』(1995年)

- ^ TP Grady, Anglo-Spanish Rivalry in Colonial South-East America, 1650-1725 (Routledge, 2015).

- ^ RMハットン『ルイ14世とヨーロッパ』(1976年)。

- ^ ジェームズ・リース・ジョーンズ『 17世紀の英蘭戦争』(1996年)

- ^ ギース・ロンメルセ「1650年から1674年までの英蘭政治関係における重商主義の役割」『経済史評論』(2010年)63巻3号、591~611頁

- ^ リン『 フランス戦争 1667–1714』35–36ページ、40ページ

- ^ R. ハットン、「ドーバー秘密条約の成立、1668-1670」、歴史雑誌(1986年)29巻2号、297-318頁、JSTOR

- ^ スティーブン・CA・ピンカス『 1688年:最初の近代革命』(2009年)

- ^ リン『フランス戦争 1667–1714』10ページ

- ^ ジョージ・クラーク、「九年戦争の特徴、1688-97」、ケンブリッジ歴史ジャーナル(1954年)11巻2号、168-182頁、JSTOR

- ^ ジェイコブ・アボット(1869年)『ロシア皇帝ピョートル大帝の歴史』ハーパー社、 141~ 151頁。

- ^ リン『フランス戦争 1667-1714』11ページ。

- ^ リン、ジョン『フランス戦争 1667–1714』(ロンドン:オスプレイ)pp 11、37–38。

- ^ リン『フランス戦争 1667-1714』38ページ。

- ^ リン『フランス戦争 1667-1714』39ページ。

- ^ リン『フランス戦争 1667-1714』39ページ。

- ^ リン『フランス戦争 1667-1714』39ページ。

- ^ ジョン・B・ハッテンドルフ『スペイン継承戦争におけるイングランド:1702~1712年におけるイギリスの大戦略に対する見解と行動の研究』(1987年)。

- ^ アーサー・パーネル著『スペイン継承戦争:アン女王治世下、1702-1711年』(1905年)オンライン

- ^ ウィルバー・C・アボット、「ジブラルタルの国際的地位に関する文書の紹介、1704-1934」(1934年)。

- ^ ヒラリー・ベロック『ブレナムの戦い』(1911年)オンライン

- ^ ウィリアム・ファーガソン『スコットランドとイングランドの関係:1707年までの概観』(1994年)

- ^ リン『フランス戦争 1667-1714』69ページ。

- ^ リン 『フランス戦争 1667-1714』 69ページ。

- ^ リン『フランス戦争 1667-1714』 69ページ。

- ^ リン『フランス戦争 1667–1714』69–70ページ。

- ^ リン『フランス戦争 1667-1714』88ページ。

- ^ リン『フランス戦争 1667-1714』88ページ。

- ^ リン『フランス戦争 1667-1714』12ページ。

- ^ リン『フランス戦争 1667-1714』12ページ。

- ^ リン『フランス戦争 1667-1714』12ページ。

- ^ R. コール・ハリス、ジェフリー・J・マシューズ (1987). 『カナダ歴史地図帳:始まりから1800年まで』トロント大学出版局. p. 102. ISBN 9780802024954。

- ^ ジェレミー・ブラック『ジョージ1世時代の政治と外交政策、1714-1727』(2014年)

- ^ ジョナサン・D・オーツ『最後の無敵艦隊:イギリスと四国同盟戦争、1718-1720』(ヘリオン社、2019年)。

- ^ ジェレミー・ブラック『ウォルポール時代のイギリス外交政策』(1993年)

- ^ パトリシア・T・ヤング、ジャック・S・レヴィ「国内政治と商業的ライバルの激化:1739~1748年のジェンキンスの耳の戦争の解明」ヨーロッパ国際関係ジャーナル17巻2号(2011年):209~232ページ、オンライン

- ^ MSアンダーソン『オーストリア継承戦争 1740-1748』(1995年)

- ^ リチャード・ハーディング『イギリスの世界的海軍覇権の台頭:1739-1748年の戦争』(2010年)オンライン

- ^ フレッド・アンダーソン著『アメリカを作った戦争:フレンチ・インディアン戦争の短い歴史』(ペンギン社、2006年)

- ^ カール・W・シュバイツァー『イングランド、プロイセン、七年戦争:同盟政策と外交の研究』(1989年)。

- ^ フレッド・アンダーソン『戦争のるつぼ:七年戦争とイギリス領北アメリカにおける帝国の運命、1754-1766』(2007年)

- ^ ジョナサン・R・ダル著『アメリカ独立戦争の外交史』(イェール大学出版、1987年)

- ^ ジョナサン・R・ダル、「外交官フランクリン:フランスへの使節団」アメリカ哲学会誌(1982年)72巻1号、1~76頁、JSTOR

- ^ アンドリュー・ストックリー著『アメリカ誕生時のイギリスとフランス:ヨーロッパ列強と1782~1783年の和平交渉』(エクセター大学出版、2001年)

- ^ グレゴリー・フレモント=バーンズ編『フランス革命戦争・ナポレオン戦争百科事典:政治・社会・軍事史』(2006年)第1巻、41~42頁、88~93頁

- ^ ジェレミー・ブラック「ピルニッツからヴァルミーへ:イギリスの外交政策と革命期フランス 1791–1792」『フランシア:第2部 フルエ・ノイツァイト』(1994年)21巻2号、129–146頁

- ^ エマ・V・マクラウド『思想戦争:1792~1802年におけるフランス革命との戦争に対するイギリスの態度』(2019年)。

- ^ サミュエル・フラッグ・ビーミス『ジェイの条約:商業と外交の研究』(1924年)。

- ^ JRワトソン「アミアンの和平とその後、1802-05年」『ロマン主義と戦争』 (パルグレイブ・マクミラン社、ロンドン、2003年)84-107ページ。

- ^ イギリスの視点についてはアーサー・ブライアント著『勝利の年 1802–1812 』(1944年)を参照

- ^ アラン・パーマー『アレクサンダー1世』(1974年)p86

- ^ ジョン・M・シャーウィグ『ギニーと火薬:フランスとの戦争におけるイギリスの対外援助、1793-1815』(1969年)

- ^ エマ・ウォータートン、ロス・ウィルソン「奴隷貿易廃止200周年に対する政策、一般大衆、メディアの反応:廃止言説を用いた」『ディスコース・アンド・ソサエティ』 20.3 (2009): 381-399、オンライン。

- ^ ジュリアン・ラスボーン『ウェリントンの戦争』(1984年)

- ^ ブルース・ノックス、「イギリスの政策とイオニア諸島、1847-1864年:ナショナリズムと帝国統治」イングリッシュ・ヒストリカル・レビュー99.392(1984):503-529。

- ^ ブラッドフォード・パーキンス著『戦争への序章:イギリスとアメリカ合衆国、1805-1812』(1961年)全文オンラインアーカイブ、2012年12月3日、Wayback Machine

- ^ ジェレミー・ブラック『ナポレオン時代の1812年の戦争』(2009年)抜粋および本文検索

- ^ ヘンリー・キッシンジャー『復興した世界:メッテルニヒ、キャッスルレーと平和の問題 1812-22』(1957年)。

- ^ HWV Temperley (1925). 『キャニングの外交政策 1822–1827』ラウトレッジ、342ページ。ISBN 9781136244636。

{{cite book}}: ISBN / Date incompatibility (help) - ^ デイヴィッド・ブラウン『パーマーストン伝記』(2010年)

- ^ マーティン・ギルバート(2004年)『第一次世界大戦全史 第2版』マクミラン社、32ページ。ISBN 9780805076172。

- ^ チャールズ・R・ミドルトン、「ヴィクトリア女王即位時の内閣の意思決定:東部危機1839-1840」、近代史ジャーナル(1979年)51巻2号、pp. D1085-D1117、JSTOR

- ^ ジェームズ・S・オルソン、ロバート・シェイドル編『大英帝国歴史辞典』(1996年)第1巻47頁

- ^ ジョセフ・シェーファー「オレゴン問題に対するイギリスの態度、1815-1846年」アメリカ歴史評論(1911年)16巻2号、pp: 273-299。JSTOR所蔵

- ^ リチャード・W・ヴァン・アルスタイン「太平洋岸北西部における国際競争」オレゴン歴史季刊誌(1945年):185-218頁。JSTOR所蔵

- ^ デイヴィッド・M・プレッチャー、「併合の外交:テキサス、オレゴン、そしてメキシコ戦争」(1973年)。

- ^ バーナード・センメル『自由貿易帝国主義の台頭:古典政治経済学 自由貿易と帝国主義の帝国、1750-1850』(2004年)

- ^ ティン・アウン『傷ついた孔雀:1752年から1948年までの英ビルマ関係』(M. ナイホフ、1965年)

- ^ オーランド・フィゲス著『クリミア戦争:歴史』(2011年)

- ^ イマニュエル・シュー『 近代中国の台頭』(1975年)。

- ^ マイケル・アダス、「1857-58年のインド大反乱に対する20世紀のアプローチ」、アジア史ジャーナル、1971年、第5巻第1号、1-19ページ

- ^ ブリテン・ディーン『中国とイギリス:1860-1864年の商業関係の外交』 (1974年)。

- ^ DED Beales『イングランドとイタリア、1859-60』(1961年)。

- ^ ハワード・ジョーンズ、「危機に瀕する連合:南北戦争へのイギリスの介入をめぐる危機」(1992年)。

- ^ フランシス・M・キャロル、「アメリカ南北戦争とイギリスの介入:英米紛争の脅威」カナダ歴史ジャーナル(2012年)47巻1号。

- ^ Keith AP Sandiford, Great Britain and the Schleswig-Holstein question, 1848–64: a study in diplomacy, politics, and public opinion (1975).

- ^ フィリップ・マッキャン、「英国の政策と連邦制」ニューファンドランド研究14.2(1998年):154-168ページ、オンライン

- ^ ローランド・クイノールト、「アフガニスタンとグラッドストンの道徳的外交政策」、 History Today、2002年12月、第52巻第2号、28~34ページ

- ^ RCKエンソール 『イングランド 1870–1914』(1936年)4–6ページ。

- ^ RCKエンソール 『イングランド 1870–1914』(1936年)8–16ページ。

- ^ アルバート・V・タッカー「1870年から1900年にかけてのイギリスの軍隊と社会:カードウェル改革の再評価」『英国研究ジャーナル』 2巻2号(1963年):110-141。

- ^ RCKエンソール 『イングランド、1870–1914』(1936年)、37–65ページ。オンライン

- ^ トーマス・パケナム『アフリカ争奪戦:1876年から1912年にかけての白人による暗黒大陸征服』(1991年)

- ^ TGオッテ、「『戦争寸前』から戦争寸前まで:帝国主義時代の英仏関係、1875~1898年」『外交と国家工作』(2006年)17巻4号、693~714頁。

- ^ ジェフリー・ヒックス「ディズレーリ、ダービー、そしてスエズ運河、1875年:いくつかの神話の再評価」 History 97.326(2012):182-203。

- ^ RWセトン=ワトソン著『ディズレーリ、グラッドストン、そして東部問題』(1962年)第11章

- ^ キャメロン・ホワイトヘッド、「行間を読む:欄外記録、WEグラッドストン、そしてブルガリアの恐怖の国際史」国際史評論37.4(2015年):864-886。

- ^ タビサ・モーガン (2010). 『スウィート・アンド・ビター・アイランド:キプロスにおけるイギリスの歴史』IBタウリス. p. 3. ISBN 9781848853294。

- ^ ロジャー・オーウェン『クローマー卿:ビクトリア朝の帝国主義者、エドワード朝の総督』(2004年)。

- ^ MAフィッツシモンズ、「ミッドロージアン:英国自由党の勝利と挫折」『政治評論』(1960年)22巻2号、187~201頁。JSTOR所蔵

- ^ WNメドリコット『ビスマルク、グラッドストン、そしてヨーロッパのコンサート』(1969年)

- ^ ジョン・マーロウ『エジプトのクロマー』(1970年)

- ^ ナンシー・W・エレンバーガー「ソールズベリー」、デイヴィッド・ロードス編『英国史入門』(2003年)2:1154

- ^ JAS Grenville、「ゴルホフスキー、ソールズベリー、そして地中海協定、1895-1897」、スラヴと東ヨーロッパ評論(1958年)36巻87号、340-369頁、JSTOR

- ^ アンドリュー・ロバーツ著、ソールズベリー:ヴィクトリアン・タイタン社、1999年、628ページ

- ^ マーガレット・マクミラン『平和を終わらせた戦争:1914年への道』(2013年)第2章

- ^ ジェームズ・スチュアート・オルソン、ロバート・シェイドル (1991). 『ヨーロッパ帝国主義の歴史辞典』グリーンウッド、p. 279. ISBN 9780313262579。

- ^ RA Humphreys、「アングロ・アメリカン・ライバル関係と1895年のベネズエラ危機」王立歴史協会紀要(1967年)17:131–164、JSTOR

- ^ ロイ・ダグラス、「イギリスとアルメニア問題、1894-1897年」歴史ジャーナル19巻1号(1976年):113-133。

- ^ ロバーツ、ソールズベリー:ビクトリアンタイタン(1999年)605-11ページ。

- ^ ロバーツ、ソールズベリー:ヴィクトリアン・タイタン(1999年)第37~38章

- ^ レイモンド・J・ソンタグ「カウズ会見とクルーガー電報」政治科学季刊誌40.2(1925年):217-247。JSTOR所蔵

- ^ ウィリアム・L・ランガー『帝国主義の外交:1890-1902』(1951年)433-442頁。

- ^ JASグレンヴィル『ソールズベリー卿と外交政策:19世紀の終わり』(1964年)368~369ページ。

- ^ ジョン・H・マウラー「第一次世界大戦前の軍備管理と英独海軍競争:今日への教訓か?」政治科学季刊誌112.2(1997年):285-306。オンライン

- ^ ロス・G・フォーマン「1898年の香港」ビクトリアン・レビュー36.1(2010年):45-49ページ、オンライン

- ^ マーティン・W・デイリー『ナイル川の帝国:アングロ・エジプト領スーダン、1898-1934』(2003年)。

- ^ TWライカー、「ファショダ危機におけるイギリス政策の概観」、政治科学季刊誌44号1号(1929年)、54~78頁、JSTOR

- ^ ロバート・ジョージ・ニール『イギリスとアメリカ合衆国の拡張:1898-1900』(1966年)。

- ^ トーマス・G・オッテ『中国問題:大国の対立とイギリスの孤立、1894-1905』(2007年)199ページ

- ^ グレンヴィル、ソールズベリー卿『ソールズベリーと外交政策』(1964年)243~246ページ。

- ^ グレンヴィル、ソールズベリー卿『ソールズベリーと外交政策』(1964年)173~76ページ。

- ^ JAS Grenville, Lord Salisbury and Foreign Policy (1964) pp 235–64.

- ^ WLランガー『帝国主義の外交:1890-1902』(第2版、1951年)pp 213-58, 605-28, 651-76。

- ^ ジェフリー・ベスト「平和会議と総力戦の世紀:1899年のハーグ会議とその後の出来事」International Affairs 75.3 (1999): 619-634. オンライン

- ^ ロス・G・フォーマン「北京の陰謀:1900年の義和団の乱のフィクション化」ヴィクトリア朝文学文化誌27.1(1999年):19-48。オンライン[リンク切れ]

- ^ マーク・B・ダンネル「ヘイ=ポンスフォート条約」『ノース・アメリカン・レビュー』171.529(1900):829-846。オンライン

- ^ GR Searle, A new England?: peace and war, 1886–1918 (Oxford UP, 2004) pp 269–307.

- ^ ピーター・パドフィールド『偉大な海軍競争:英独海軍の競争、1900-1914』(1974年)。

- ^ ゴードン・ダニエルズ他『日英同盟研究(1902-1923)』(ロンドン・スクール・オブ・エコノミクス、2003年)オンライン

- ^ チャールズ・アーノルド=ベイカー (2015). 『英国史コンパニオン』ラウトレッジ、p. 90. ISBN 9781317400400。

- ^ T. ノイハウス (2012). 『西洋の想像力におけるチベット』 パルグレイブ・マクミラン. pp. 35– 37. ISBN 9780230299702。

- ^ ジョン・WM・チャップマン、「ロシア、ドイツ、および1896年から1906年の英日諜報協力」、マーク・エリクソンおよびリュビカ・エリクソン編『ロシア戦争、平和、外交』、ロンドン:ワイデンフェルド・ニコルソン、2004年、55ページ。

- ^ ジョン・WM・チャップマン、「ロシア、ドイツ、そして日英諜報協力、1896-1906年」『ロシア戦争、平和、外交』 52-54ページ。

- ^ PJV Rolo, Entente Cordiale: the origins and negotiation of the Anglo-French agreements of 8 April 1904 (1969)

- ^ ティム・マイアット、「装身具、寺院、そして宝物:チベットの物質文化と1904年の英国チベット使節団」『チベット研究論』 21 (2011): 123-153.

- ^ ピーター・シュナイダー「ドッガーバンク事件」『国際公法百科事典』 R・バーンハート編、第1巻(1992年)1090頁

- ^ フランク・C・ザガレ「1905~1906年のモロッコ危機:分析的物語」『平和経済・平和科学・公共政策』 21.3(2015年):327-350。オンライン

- ^ エルヴァンド・アブラハミアン「イランにおける立憲革命の原因」『国際中東研究ジャーナル』 10.3 (1979): 381-414. オンライン

- ^ マーガレット・マクミラン『平和を終わらせた戦争:1914年への道』(2012年)378-398ページ。

- ^ スコット・A・キーファー「英独海軍軍拡競争の再評価」(トレント大学国際学部ワーキングペーパー3、2006年)。オンライン[永久リンク切れ]

- ^ アイラ・クライン、「アングロ・ロシア条約と中央アジア問題、1907-1914」、英国研究ジャーナル(1971年)11巻1号、126-147頁、JSTOR

- ^ ベルナドッテ・シュミット『三国同盟と三国協商』(1971年)

- ^ マシュー・S・セリグマン(2006年)『制服を着たスパイ:第一次世界大戦前夜のイギリス軍・海軍情報部』236ページ、ISBN 9780199261505。

- ^ クリストファー・クラーク『 スリープウォーカーズ:1914年にヨーロッパはいかにして戦争に突入したのか』(2012年)204~213ページ。

- ^ L. イーサン・エリス『相互関係、1911年:カナダとアメリカの関係に関する研究』(1939年)オンライン

- ^ ジョン・H・マウラー「1912年から1914年にかけての英独海軍間の競争と非公式な軍備管理」紛争解決ジャーナル36.2(1992年):284-308。

- ^ リチャード・ラングホーン「1912年から1914年の英独関係における海軍問題」歴史雑誌14巻2号(1971年):359-370頁。JSTOR所蔵

- ^ マーガレット・マクミラン「戦争を起こす、平和を作る:ヴェルサイユ、1919年」Queen's Quarterly 121.1 (2014): 24–38. オンライン

- ^ カール・G・ラリュー「イギリスと希土戦争、1912‐1922年」歴史家35.2(1973年):256-270。

- ^ クリストファー・M・ベル、「ウィンストン・チャーチルと10年ルール」軍事史ジャーナル74.4(2010年):1097-1128。

- ^ VV Veeder、「ロイド・ジョージ、レーニン、そして人食い人種:ハリマン仲裁」国際仲裁16.2(2014):115-140。

- ^ マイケル・V・グレニー「1921年3月の英ソ貿易協定」現代史ジャーナル5.2(1970):63-82。

- ^ Yücel Güçlü、「キリキアにおける覇権争い:トルコ、フランス、そして1921年のアンカラ協定」 International History Review 23.3(2001):580-603。

- ^ HPウィルモット(2009年)『海軍力の最後の世紀:ポート・アーサーからチャナックまで、1894-1922年』インディアナ大学出版、496ページ。ISBN 978-0253003560。

- ^ WNメドリコット『ヴェルサイユ以後のイギリス外交政策、1919–63』(1968年)18–31ページ

- ^ ロリー・ミラー編『英国、パレスチナ、帝国:委任統治時代』(2010年)ニコラス・E・ロバーツ「委任統治の再認識:英領パレスチナ研究における歴史学上の議論と修正主義史」『ヒストリー・コンパス』 (2011年3月)第9巻第3号、215~230頁。

- ^ メドリコット『ヴェルサイユ以後のイギリス外交政策 1919–63』(1968年)14–17ページ

- ^ メドリコット『ヴェルサイユ以後のイギリスの外交政策、1919–63』(1968年)18–22ページ。

- ^ ロビン・デニストン、「平和と戦争における外交傍受:チャナック1922」『外交と国家運営』(2000年)11巻1号、241~256頁。

- ^ AJPテイラー『イギリス史 1914–1945』(1965年)202–3ページ、335ページ

- ^ エルスペス・オライアダン、「イギリスの政策とルール危機 1922–24」、外交と国家工作(2004)15#2、pp 221–251

- ^ メドリコット『ヴェルサイユ以後のイギリスの外交政策、1919–63』(1968年)50–53ページ。

- ^ シュタイナー『消えた光:1919-1933』(2007年)220-37ページ。

- ^ アーノルド・J・トインビー「ローザンヌ後の東洋」『フォーリン・アフェアーズ』 2.1(1923年):84-98ページ。オンライン

- ^ サリー・マークス、「賠償の神話」、中央ヨーロッパ史、(1978年)11巻3号、231~255頁

- ^ デイヴィッド・ワイガル『英国と世界 1815-1986:国際関係辞典』 1987年、93ページ

- ^ デイヴィッド・D・バークス、「アメリカ合衆国と1924年のジュネーブ議定書:「新たな聖なる同盟」か?」アメリカ歴史評論(1959年)64巻4号、891~905頁、JSTOR

- ^ ガブリエル・ゴロデツキー『不安定な休戦:1924-27年のアングロ・ソビエト関係』(ケンブリッジ大学出版、1977年)。

- ^ DC Somervell, The Reign of King George V, (1936) オンライン無料pp 442–50。

- ^ フランク・マギー、「有限責任」?英国とロカルノ条約」、 20世紀英国史(1995年1月)6巻1号、1~22頁

- ^ ピーター・J・ベック、「『退屈で危険な論争』:イギリスとモスル紛争の解決、1918-1926年」『中東研究』 (1981年)17巻2号、256-276頁。

- ^ クリストファー・アンドリュー、「1927年の英国情報部とロシアとの断絶」歴史雑誌(1982年)25巻4号:957-64。

- ^ ドナルド・N・ラマース「第二次労働党政権とソビエト・ロシアとの関係回復(1929年)」歴史研究(1964年)37巻95号、60~72頁。

- ^ BJC McKercher、「『深く潜在的な不信感』:イギリス政府の意識とアメリカ合衆国、1919-1929年」『 1920年代の英米関係』 (Palgrave Macmillan、1991年)209-238ページ。

- ^ デイヴィッド・カールトン (1970). 『マクドナルド対ヘンダーソン:第二次労働党政権の外交政策』 パルグレイブ・マクミラン. p. 23. ISBN 9780333100158。

- ^ ケネス・クリントン・ウィア、「ウェストミンスター法と自治領の地位」(1953年)。

- ^ デイヴィッド・レイノルズ著『ブリタニアの覆滅』(第2版、2000年)120~1ページ

- ^ キース・ニールソン、グレッグ・ケネディ、デイヴィッド・フレンチ(2010年)『イギリス流戦争術:権力と国際システム、1856-1956:デイヴィッド・フレンチを讃えたエッセイ集』アッシュゲート、120ページ。ISBN 9780754665939。

- ^ ブレット・ホルマン、「1935年の航空パニック:軍縮と再軍備の間のイギリス報道機関の意見」現代史ジャーナル46.2(2011年):288-307。

- ^ JAトンプソン、「平和投票と国民」アルビオン13.4(1981):381-392。

- ^ マーティン・シーデル「英国初の国民投票:1934-35年の平和投票」イングリッシュ・ヒストリカル・レビュー95.377(1980):810-839。

- ^ メドリコット『ヴェルサイユ以後のイギリスの外交政策、1919–63』(1968年)138–142ページ。

- ^ DC Watt、「1935年の英独海軍協定:暫定判断」『近代史ジャーナル』 (1956年)28巻2号、155~175頁、JSTOR

- ^ メドリコット『ヴェルサイユ以後のイギリスの外交政策、1919–63』(1968年)142–50ページ。

- ^ アンドリュー・ホルト、「『パリへのホーアの訪問はもうない』:イギリスの外交政策決定と1935年のアビシニア危機」『 Review of International Studies 』 37.3(2011年):1383-1401。

- ^ ヘンダーソン・B・ブラディック「ホーア=ラヴァル計画:国際政治の研究」『政治評論』 (1962年)24巻3号、342~364頁、JSTOR

- ^ サマーヴェル『ジョージ5世の治世』(1936年)pp 500–12。オンライン無料

- ^ メドリコット『ヴェルサイユ以後のイギリスの外交政策、1919–63』(1968年)142–50ページ。

- ^ ザラ・シュタイナー『闇の勝利:1933-1939年のヨーロッパ国際史』(2010年)136-161頁。

- ^ クリストファー・ファーマン「キング・ストリート・クルセイダーズ」、ヒストリー・トゥデイ(2012年)62巻2号、10~17頁

- ^ ポール・W・ドーア『イギリス外交政策1919-1939』(1998年)194-203頁。

- ^ キャサリン・E・ジェイン著『 石油、戦争、そして英米関係:メキシコによる外国石油資産の収奪に対するアメリカとイギリスの反応、1937-1941』(プレーガー、2001年)

- ^ アルベルト・スバッキ「イタリア帝国承認のための英伊交渉:ハイレ・セラシエ対エジプト国立銀行およびケーブル・アンド・ワイヤレス社、1937-1938年」アフリカ(1975年):555-574。JSTOR所蔵

- ^ ヘフラー、H・マシュー。「『邪魔者』:諜報活動、イーデン、そして1937年から1938年にかけてのイギリスの対イタリア外交政策」『インテリジェンスと国家安全保障』(2018年):1-19ページ。

- ^ デイヴィッド・フェイバー『ミュンヘン1938年:宥和政策と第二次世界大戦』(2010年)

- ^ ブレント・ダイク、「ネヴィル・チェンバレン:悪役か英雄か?」 Historian(2011年)、第112号、12~15ページ。

- ^ ロバート・A・コール、「ヒトラーへの宥和:1938年のミュンヘン危機:教育学習リソース」、ニューイングランド歴史ジャーナル(2010年)66巻2号1-30頁。

- ^ ブラッドフォード・A・リー「イギリスと日中戦争1937-1939:イギリス衰退のジレンマに関する研究」(1973年)。

- ^ ゴードン・マーテル編 (1999). 『第二次世界大戦の起源再考:AJPテイラーと歴史家たち』第2版. Psychology Press. p. 235. ISBN 9780415163248。

- ^ ダグ・ディルディとハワード・ジェラード『ダンケルク1940:ダイナモ作戦』(2010年)

- ^ チャーリー・ウィッサム、「楔の細い端:英国外務省、西インド諸島、そして駆逐艦基地協定の回避、1938~1940年」『トランスアトランティック・スタディーズ』 11巻3号(2013年):234~248ページ。

- ^ RGDアレン、「米国と大英帝国の相互援助、1941-5年」、王立統計学会誌(1946年)109巻3号、243-277頁、JSTOR

- ^ アラン・P・ドブソン『アメリカの戦時中イギリス援助、1940~1946年』(1986年)

- ^ ジョン・チャームリー、「チャーチルとアメリカ同盟」、王立歴史協会紀要第6シリーズ、第11巻(2001年)、353~371頁、JSTOR

- ^ アレクサンダー・ヒル「イギリスのレンドリース援助とソ連の戦争努力、1941年6月~1942年6月」『軍事史ジャーナル』 71巻3号(2007年):773-808ページ。オンライン

- ^ エイドリアン・スチュワート『過小評価された敵:イギリスと日本の戦争、1941年12月~1942年5月』(1987年)

- ^ AJPテイラー『イギリス史:1914-1945』(1965年)564ページ

- ^ ブライアン・P・ファレル、「パラドックスの象徴:1943年のカサブランカ会議」、カナダ歴史ジャーナル、(1993年4月)28巻1号、21~40頁

- ^ セルジュ・ベルニエ、「勝利のマッピング」、ビーバー(2008年)88巻1号、69~72頁

- ^ エリザベス・バーカー『チャーチルとエデンの戦争』(1979年)202ページ。

- ^ ピーター・クラーク(2010年)『大英帝国最後の千日:チャーチル、ルーズベルト、そしてパックス・アメリカーナの誕生』ブルームズベリー出版、58頁以降。ISBN 9781596917422。

- ^ アルバート・レジス「バルカン半島に関するチャーチル・スターリン秘密「割合」協定、モスクワ、1944年10月」アメリカ歴史評論(1978年)83巻2号、368~387頁、JSTOR

- ^ クラウス・ラレス『 1945年以降のヨーロッパの旅』(2009年)9ページ

- ^ イヴァン・T・ベレンド(1996年)『中央・東ヨーロッパ 1944-1993:周縁から周縁への迂回路』ケンブリッジ大学出版、12ページ。ISBN 9780521663526。

- ^ ロティ・ミラー編『イギリス、パレスチナ、帝国:委任統治時代』(2010年)

- ^ ニコラス・E・ロバーツ、「委任統治の再認識:英領パレスチナ研究における歴史学上の議論と修正主義的歴史」、ヒストリー・コンパス(2011年3月)第9巻第3号、215~230頁。

- ^ エレン・ジェニー・ラヴンダル、「イギリスの離脱:冷戦初期1947~1948年におけるパレスチナ委任統治領からのイギリスの撤退」『外交と国家工作』(2010年)21巻3号、416~433頁

- ^ フィリップ・A・グラント・ジュニア、「ハリー・S・トルーマン大統領と1946年英国借款法」、大統領研究季刊誌(1995年夏号)25巻3号、489~496頁

- ^ ロバート・スキデルスキー『ジョン・メイナード・ケインズ』第3巻、自由のための戦い、1937-1946年(2001年)403-58頁

- ^ ジェームズ・R・ヴォーン、「『あるイギリスの理念』:1945年から1957年にかけての中東におけるイギリスの文化外交」『現代イギリス史』(2005年夏号)19巻2号、151~168頁

- ^ マーガレット・ゴーウィング著『英国と原子力 1945-1952』(1974年)第1巻184ページ

- ^ ハインツ・リヒター『イギリスのギリシャ介入。ヴァルキザから内戦まで』(1985年)

- ^ エレン・ジェニー・ラヴンダル、「イギリスの離脱:冷戦初期1947-1948年におけるパレスチナ委任統治領からのイギリスの撤退」外交と国家運営(2010年9月)21巻3号、416-433頁

- ^ アヴィ・シュライム、「イギリス、ベルリン封鎖、そして冷戦」、インターナショナル・アフェアーズ(1983/84年冬号)60巻1号、1~14頁

- ^ アンソニー・ショート『マラヤにおける共産主義の反乱 1948-1960』(1975年)

- ^ ジョン・ベイリス(1993年)『プラグマティズムの外交:イギリスとNATOの設立、1942-1949年』ケント州立大学出版局ISBN 9780873384711。

- ^ グラハム・ハッチングス(2003年)『現代中国:変化の世紀へのガイド』ハーバード大学出版、29頁。ISBN 9780674006584。

- ^ デイヴィッド・C・ウルフ、「『便宜を図るため』:イギリスが中国を承認 ― 1950年」『現代史ジャーナル』(1983年)18巻2号、299~326頁、JSTOR

- ^ ピーター・ガストン『第三十八度線:朝鮮におけるイギリス人』(グラスゴー:ADハミルトン、1976年)

- ^ メルヴィン・P・レフラー、オッド・アーネ・ウェスタッド(2010年)『ケンブリッジ冷戦史』ケンブリッジ大学出版、381頁。ISBN 9780521837194。

- ^ キャサリン・スタットラー(2007年)『フランスに代わる:ベトナムにおけるアメリカの介入の起源』ケンタッキー大学出版局、107ページ。ISBN 978-0813172514。

- ^ W.テイラー・フェイン、「『不幸なアラビア』:アメリカ合衆国、イギリス、イエメン、1955-63年」『外交と国家運営』(2001年6月)12巻2号、125-52頁

- ^ DRソープ、「エデン(ロバート)アンソニー、初代エイボン伯爵(1897-1977)」、オックスフォード国立人名辞典(オックスフォード大学出版局、2004年)

- ^ マーヴィン・オドリスコル、「爆発的な挑戦」、冷戦研究ジャーナル、(2009年冬)11巻1号、28~56頁

- ^ 本文はJoseph Black他編(2008年)『The Broadview Anthology of British Literature: Volume 6B: The Twentieth Century and Beyond: From 1945 to the Twenty-First Century』(ブロードビュー出版社、 788~ 89頁)を参照。

- ^ ショーン・グリーンウッド『第二次世界大戦後の英国と欧州統合』(1996年)第6章

- ^ ベン・クリフト、ジム・トムリンソン「信用交渉:英国と国際通貨基金、1956-1976」現代ヨーロッパ史(2008年)17巻4号、545-566ページ、オンライン

- ^ ガブリエラ・グラッセリ『ソ連のアフガニスタン侵攻に対するイギリスとアメリカの対応』(1996年)第1章

- ^ ウォルター・リトル「フォークランド紛争:文献レビュー」『政治研究』(1984年6月)32巻2号、296~310頁

- ^ リー・マクゴーワン、デイヴィッド・フィンモア (2015). 『欧州連合辞典』ラウトレッジ、pp. 490– 91. ISBN 9781317445166。

- ^ ジョン・フラワーデュー、「イギリス領香港の最終年:植民地撤退の言説」(1997年)。

- ^ ジェームズ・ピスカトリ「ラシュディ事件と曖昧さの政治」International Affairs (1990): 767–789. JSTOR

- ^ ジョン・ラン、ヴォーン・ミラー、ベン・スミス、「1997年以降の英国の外交政策 - 下院図書館研究論文RP08/56」(英国下院、2008年)オンライン

- ^ ドーマン、アンドリュー・M. (2016). 「RUFの敗北」.ブレアの成功した戦争:シエラレオネにおけるイギリス軍の介入. ラウトレッジ. ISBN 9781317173762。

- ^ ジャック・ホランド「対テロ戦争の売り込み:9/11後の外交政策の言説」(2012年)

- ^ 「最後の英国軍がヘルマンドから撤退」BBC、2014年10月27日。 2016年5月28日閲覧。

- ^ 「英国、2016年までアフガニスタンに450名の部隊を駐留させる」ガーディアン紙、2015年10月27日。 2016年5月28日閲覧。

- ^ 「イラン核合意:重要な詳細」BBC、2016年1月16日。 2016年5月28日閲覧。

- ^ 「イランと湾岸危機の解説」BBCニュース、2019年8月19日。

- ^ 「英国、イランがペルシャ湾で石油タンカー2隻を拿捕と発表、イランは1隻を拿捕と発表」ロイター通信、2019年7月19日。

- ^ 「スウェーデンとフィンランド、NATO加盟に先立ち英国と防衛条約に署名」ナショナル・レビュー、2022年5月11日。

- ^ 「英国、スウェーデンとフィンランドに安全保障を提供」フィナンシャル・タイムズ、2022年5月11日。

- ^ 「英国、チャゴス諸島の将来をめぐる交渉開始へ」BBCニュース、2022年11月3日。

- ^ デイリー、パトリック(2023年1月11日)「リシ・スナック氏と日本の首相、ロンドン塔における防衛協力強化で合意へ」イブニング・スタンダード。

- ^ スモート、アリスター(2023年1月11日)「岸田首相のロンドン訪問中に日本と英国、防衛協定に署名」ロイター通信。

参考文献

ヨーロッパ外交

- アルブレヒト=カリエ、ルネ『ウィーン会議以降のヨーロッパ外交史』(1958年)、736ページ、1815年から1955年までの入門書

- ブラック、ジェレミー『ヨーロッパ国際関係 1648-1815』(2002年)

- ポール・ケネディ著『列強の興亡:1500年から2000年までの経済変化と軍事紛争』(1989年)は、経済力に関する記述が多く、非常に広範囲にわたる。

- ランガー、ウィリアム著『世界史百科事典』(第5版、1973年)、非常に詳細な概要

- ランガー、ウィリアム・L. 『ヨーロッパの同盟と連携、1871-1890』(第2版、1950年);イギリス外交を広範囲にカバーした高度な分析

- ランガー、ウィリアム・L. 『帝国主義の外交 1890–1902』(第2巻、1935年)イギリス外交を広範囲に網羅した高度な分析

- マクミラン、マーガレット著『平和を終わらせた戦争:1914年への道』(2013年)は、1890年代から1914年までの第一次世界大戦の起源を扱っている。特に第2章、第5章、第6章、第7章を参照。

- マッケイ、デレク、HMスコット著『列強の台頭 1648: 1815』(1983年)

- モワット、RB 『ヨーロッパ外交史 1815–1914』(1922年)、入門書、オンライン無料

- シュローダー、ポール・W. 『ヨーロッパ政治の変容 1763–1848』(1996年)イギリス外交を広範囲にカバーした高度な分析

- シュタイナー、ザラ著『消えた灯火:1919-1933年のヨーロッパ国際史』(2007年)

- シュタイナー、ザラ著『闇の勝利:1933-1939年のヨーロッパ国際史』(2011年)

- テイラー、AJP 『ヨーロッパにおける覇権争い:1848-1918』(1954年)、イギリス外交を広範囲にカバーした高度な分析

イギリスの外交

- ブラック、ジェレミー著『イギリスの軍事史:1775年から現在まで』(2008年)

- キャノン、ジョン編『オックスフォード・コンパニオン・トゥ・ブリティッシュ・ヒストリー』(2003年)

- ジョンソン、ダグラス他著『イギリスとフランス:10世紀』(1980年)

- ウィリアム・マリガン、ブレンダン・シムズ編『英国史における外交政策の優位性、1660-2000』(パルグレイブ・マクミラン、2011年)345ページ

- ネヴィル、ピーター(2013年)『英国外交政策歴史辞典』スケアクロウ・プレス、pp. xix- xxxi. ISBN 9780810873711。タイムライン pp xix から xxxi

- オッテ、TG『英国外交政策の立案者たち:ピットからサッチャーまで』(2002年)

1814年まで

- ビーム、チャールズ『 エリザベス1世の外交関係』(2011年)

- ブラック、ジェレミー『野心のシステム?:1660年から1793年のイギリス外交政策』(1991年)

- ブラック、ジェレミー『アメリカかヨーロッパか? イギリス外交政策、1739-63年』(1998年)オンライン版

- ブラック、ジェレミー編『 遍歴の騎士と真の英国人:1660年から1800年までのイギリス外交政策』(2003年)オンライン版

- ディキンソン、HT編『イギリスとフランス革命 1789-1815』(1989年)。

- ドラン、スーザン『イングランドとヨーロッパ 1485–1603』(第2版、1996年)抜粋

- フィーリング、キース。英国外交政策、1660–1672 (1930) オンライン

- ハンマー、ポール EJ 『エリザベスの戦争:テューダー朝イングランドの戦争、政府、社会、1544-1604』(2003 年)。

- ホーン、デイヴィッド・ベイン著『18世紀のイギリスとヨーロッパ』(1967年)フランス、オランダ、オーストリア、プロイセン、ドイツの小国、ロシア、ポーランド、スカンジナビア、スペイン、ポルトガル、バーバリ諸国、スイス、イタリア諸国、トルコとの関係を網羅。

- ハウアット、GMDスチュアートとクロムウェルの外交政策(1974)。

- ジョーンズ、JR 『イギリスと世界、1649-1815』(1980年)

- ロリマー、ジョイス「1595年から1667年にかけてのイギリス領ギアナ事業の失敗とジェームズ1世の外交政策」帝国連邦史ジャーナル21.1(1993年):1-30。

- モリル、ジョン編『オックスフォード図解チューダー朝・スチュアート朝イギリス史』(2000年)、397-432頁。

- マードック、スティーブ. 『イギリス、デンマーク=ノルウェー、そしてステュアート家、1603-1660年:外交・軍事分析』(タックウェル・プレス社、2000年)。

- Ward AW編『ケンブリッジ英国外交政策史 1783–1919 第1巻 1789–1815』(1922年)第1版オンライン

- ワーナム、RB『アルマダ以前:1485年から1588年までのイギリス外交政策の発展』(1966年)

1815–1965

- アンダーソン、フランク・マロイ、エイモス・シャートル・ハーシー編『ヨーロッパ・アジア・アフリカ外交史ハンドブック 1870-1914』(1918年)オンライン

- バートレット、クリストファー・ジョン著『防衛と外交:イギリスと列強、1815-1914』(マンチェスター大学出版、1993年)。

- バートレット、CJ 『20世紀のイギリス外交政策』(1989年)

- ボーン、ケネス著『ヴィクトリア朝イングランドの外交政策 1830-1902』(オックスフォード大学出版、1970年)195-504ページは「選集」である。

- ブライト、J・フランク著『イングランド史 第4期:民主主義の発展:ヴィクトリア朝 1837-1880』(1893年)オンライン版 608ページ。非常に詳細な外交叙述。

- ブライト、J・フランク著『イングランド史:第5期 帝国の反動 ヴィクトリア朝 1880-1901』 (第5巻、1904年)詳細な外交叙述、295ページ、オンライン版あり。Wayback Machineに2017年3月4日アーカイブ。

- ブラウン、ピーター『パーマストン伝記』(2011年)

- ケイン、PJ、ホプキンス、AG.G. 『イギリス帝国主義:革新と拡大 1688-1914』(第2版、1993年)

- ディルクス、デイヴィッド『権力からの撤退:1906-39年』第1巻:20世紀イギリス外交政策研究(1981年)、『権力からの撤退:1939年以降』第2巻(1981年)

- ディンブルビー、デイヴィッド、デイヴィッド・レイノルズ共著『隔絶された海:20世紀におけるイギリスとアメリカの関係』(1988年)

- ディクソン、ピーター.キャニング:政治家と政治家(1976年)。

- ドアー、ポール W. 『イギリス外交政策、1919-1939』(マンチェスター大学出版、1998年)、大学レベルの教科書。

- アンソール、RCK イングランド、1870–1914 (1936) オンライン

- ファーマー・アラン著『イギリスの外交と帝国情勢 1919–39』(2000年)、教科書

- フェイリング、キース『ネヴィル・チェンバレンの生涯』(1947年)オンライン

- ギルモア、デイヴィッド著『カーゾン:帝国の政治家』(1994年)カーゾンは1895年から1923年まで高官を務めた。

- ゴールドスタインとブライアン・マッケルチャー編『権力と安定:イギリス外交政策 1865-1965 』(2003年)、学者によるエッセイ集

- グーチ、GP 『戦前:外交研究』(第1巻、1936年)pp 1-86、Landsdowneオンライン

- グッドラッド、グラハム・D.イギリスの外交・帝国政策 1865-1919 (1999)

- ヘイズ、ポール著『近代イギリス外交政策:19世紀 1814-80年』(1975年)

- ロバート・ホランド著『偉大さの追求:イギリスと世界の役割、1900-1970年』(1991年)

- ジョンソン、ゲイナー編『20世紀における外務省とイギリス外交』(2005年)

- ケネディ、ポール『外交の背後にある現実:1865年から1980年にかけてのイギリスの対外政策に対する背景的影響』(1981年)。416頁。

- ケネディ、ポール.「イギリス外交政策における宥和政策の伝統 1865-1939」英国国際研究ジャーナル(1976) 2#3 pp. 195–215 オンライン

- ピーター・ラズロ、マーティン・ラディ共著『1848年以降のイギリス・ハンガリー関係』(2004年)、366ページ;オーストリア=ハンガリー帝国を含む

- ロウ、CJ 『消極的な帝国主義者たち:イギリスの外交政策、1878-1902』(1969年)257ページ、および150ページの文書

- ロウCJとマイケル・L・ドックリル著『権力の幻影:1902–14』第1巻:イギリス外交政策(1972年)、『権力の幻影:1914–22』第2巻:イギリス外交政策(1972年)、『権力の幻影:文書集』第3巻:イギリス外交政策(1972年);第1巻と第2巻はテキスト、第3巻は一次資料

- ロウ、ジョン『英国と外交 1815–1885:ヨーロッパと海外』(1998年)

- マハジャン・スネ『イギリス外交政策 1874-1914:インドの役割』(2002年)

- マツケ、レベッカ・ベレンズ著『力による抑止力:パックス・ブリタニカ下のイギリス海軍力と外交政策』(2011年)

- メドリコット、WN 『ヴェルサイユ以後のイギリス外交政策、1919-63年』(1968年)、オンライン基本調査

- ギルバート・マレー著『サー・エドワード・グレイの外交政策 1906-1915』(1915年、128ページ)

- ニールソン、キース『英国と最後の皇帝:英国の政策とロシア、1894-1917』(1995年)

- オッテ、トーマス・G. 『外務省の精神:1865年から1914年までのイギリス外交政策の形成』(2011年)

- ペンソン、リリアン・M.「ソールズベリー卿の外交政策の原則と方法」ケンブリッジ歴史ジャーナル5#1(1935):87-106。オンライン。

- プリブラム、AF 『イギリスとヨーロッパ列強の国際政策、1871-1914年』(1931年)

- レイノルズ、デイヴィッド著『ブリタニアの覆り:20世紀の英国の政策と世界大国』(第2版、2000年)、英国外交政策に関する主要な概説

- レイノルズ、デイヴィッド著『世界大戦から冷戦へ:チャーチル、ルーズベルト、そして1940年代の国際史』(2006年)

- サンダース、デイヴィッド著『帝国を失い、役割を見つける:1945年以降の英国外交政策』(1990年)英国外交政策のあらゆるトピックを幅広く網羅

- セトン=ワトソン、RW『ヨーロッパにおけるイギリス、1789-1914年、外交政策概説』(1937年)オンライン版概要

- スミス、トニー著『帝国主義のパターン:1815年以降のアメリカ合衆国、イギリス、そして後発工業化世界』(1981年)。

- サマーヴェル、DC 『ジョージ5世の治世』(1936年)550ページ;1910年から1935年までをカバー;オンライン無料

- テンパーリー、HWV(1925年)『キャニングの外交政策 1822-1827』ISBN 9781136244636。

{{cite book}}: ISBN / Date incompatibility (help) - ヴィッカース、リアノン著『労働党の外交政策の変遷、1900-51年』(2003年)

- Ward AW編『ケンブリッジ英国外交政策史 1783–1919 第2巻 1815–1866』(1922年); 非常に詳細な古典; 第2版オンライン

- ウォード・AW編『ケンブリッジ英国外交政策史 1783–1919 第3巻 1866–1919』(1923年)第3巻オンライン

- ウェブスター、チャールズ『パーマストンの外交政策』(第2版、1951年)

- ウェイガル、デイヴィッド『英国と世界 1815-1986:国際関係辞典』(1989年)

- ウィリアムズ、クリス編『19世紀イギリス概説』(2006年)。第1章から第4章、15~92ページ;歴史学エッセイ。

- ウッドワード、EL 『改革の時代:1815-1870』(1954年)オンライン総合調査

最近の

- ブレア、トニー『旅:私の政治人生』(2010年)

- キャンベル、ジョン著『マーガレット・サッチャー 第2巻:鉄の女』(ピムリコ、2003年)

- ケイシー、テレンス著『ブレアの遺産:政治、政策、統治、そして外交』(2009年)

- ダドウ、オリバー、ジェイミー・ガスカース編『英国外交政策:新労働党時代』(パルグレイブ、2011年)

- ディッキー、ジョン『新マンダリン:英国外交政策の仕組み』(2004年)

- ダンブレル、ジョン著『特別な関係:冷戦からイラクまでの英米関係』(2006年)

- フィンラン、アラステア著『現代軍事戦略とグローバル対テロ戦争:アフガニスタンとイラクにおける米英軍の活動 2001-2012』(2014年)

- ガーネット、マーク、サイモン・メイボン、ロバート・スミス(2017年)『1945年以降のイギリス外交政策』テイラー&フランシス、ISBN 9781317588993。

- レーン、アン著『戦略、外交、そして英国外交政策』(パルグレイブ・マクミラン、2010年)

- ジョン・ラン、ヴォーン・ミラー、ベン・スミス著「1997年以降の英国の外交政策 ― 下院図書館研究論文 RP08/56」(英国下院、2008年)123ページ、オンライン

- ノースエッジ、FS 『権力からの転落 英国外交政策 1945–1973』(1974年)オンライン

- レイノルズ、デイヴィッド著『ブリタニアの覆り:20世紀の英国の政策と世界大国』(第2版、2000年)、1999年までの英国外交政策に関する主要な概説

- ウィリアムズ、ポール著『ニュー・レイバー政権下の英国外交政策』(2005年)

一次資料

- ボーン、ケネス著『ヴィクトリア朝イングランドの外交政策 1830–1902』(オックスフォード大学出版、1970年)195–504ページは「選集」です。オンライン

- グーチ、GP、ハロルド・テンパーリー編『戦争の起源に関する英国文書、1898-1914』(全11巻)オンライン

- v. i イギリスの孤立の終焉 – v.2. 日英同盟と英仏協商 – v.3. 協商の試練、1904~1906年 – v.4. 英露和解、1903~1907年 – v.5. 近東、1903~1909年 – v.6. 英独間の緊張。軍備と交渉、1907~1912年 – v.7. アガディールの危機 – v.8. 仲裁、中立、安全保障 – v.9. バルカン戦争、パート1~2 – v.10、パート1。開戦前夜の近東と中東、パート2。平和の末期 – v.11. 戦争の勃発 V.3. 協商の試練、1904~1906年 – v.4.英露和解、1903~1907年 – 第5巻。近東、1903~1909年 – 第6巻。英独間の緊張。軍備と交渉、1907~1912年 – 第7巻。アガディール危機 – 第8巻。仲裁、中立、安全保障 – 第9巻。バルカン戦争、第1~2部 – 第10巻、第1部。開戦前夜の近東・中東、第2部。平和の末期 – 第11巻。戦争勃発。

- ジョル、ジェームズ編『イギリスとヨーロッパ 1793–1940』(1967年);文書390ページ

- ジョーンズ、エドガー・リース編『英国外交政策に関する演説集 1738-1914』(1914年)。オンライン無料

- ロウ、CJ 『消極的な帝国主義者たち:イギリスの外交政策、1878-1902』(1969年)257ページ、および150ページの文書

- ロウ、CJ、マイケル・L・ドックリル編『権力の幻影:文書集第3巻:イギリス外交政策』(1972年)第3巻=1902~1922年の一次資料

- スコット、ジェームズ・ブラウン編『欧州戦争勃発に関する外交文書』(1916年)オンライン

- テンパーリー、ハロルド、リリアン・M・ペンソン編『ピット(1792年)からソールズベリー(1902年)までの英国外交政策の基盤』、あるいは『古今東西の文書』(1938年)、612ページ、オンライン

- ウィーナー、ジョエル・H.編『グレートブリテン:外交政策と帝国の広がり、1689-1971:文書史』(第4巻、1972年)第1巻オンライン版、第2巻オンライン版、第3巻、第4巻、第4巻、3400ページ