インド海軍の反乱

| インド海軍の反乱 | |||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|

海岸近くのHMISヒンドゥスタン。 海岸近くのHMISヒンドゥスタン。 | |||||||

| |||||||

| 交戦国 | |||||||

インド陸軍補給部隊の侵入者 インド陸軍補給部隊の侵入者 |  全インド・ムスリム連盟 全インド・ムスリム連盟 | ||||||

| 指揮官と指導者 | |||||||

| 中央集権的な指揮統制はない |

ムハンマド・アリ・ジンナー ムハンマド・アリ・ジンナー | ||||||

インド海軍反乱は、1946年2月にインドにおいてイギリス政府に対してインド海軍の下士官、兵士、警察官、そして民間人によって起こされた未遂事件である。最初の発端はボンベイ(現ムンバイ)であったが、その後反乱は拡大し、カラチからカルカッタ(現コルカタ)に至るまでイギリス領インド全土に支持を広げ、最終的には56隻の船舶と陸上施設に1万人以上の水兵が参加するに至った。イギリス当局が反乱鎮圧のために優勢な戦力を結集した後、水兵たちは降伏を求められ、反乱は革命へと発展することはなかった。[ 1 ] [ 2 ]

反乱は、反乱を起こしたインド国民会議(RIN)の水兵がイギリス当局に降伏したことで終結した。インド国民会議とムスリム連盟は、独立前夜にこのような騒乱が政治的・軍事的にリスクを負うことを認識し、インド水兵に降伏を説得し、反乱を非難した。国民会議の指導者たちは、武装蜂起が望ましくない結果を招けば、自由を求める闘争の平和的終結と円滑な権力移譲という彼らの構想は崩れてしまうと考えていた。[ 3 ]インド共産党は、この反乱を支持した唯一の全国的な政治組織であった。イギリス当局は後に、この海反乱を「中東から極東に至るまでイギリス王室に対して猛威を振るう、より大規模な共産主義の陰謀」と烙印を押された。

RIN反乱は、 2月18日にインド海軍の下士官たちが、一般情勢に抗議してストライキを起こしたことから始まった。反乱の当面の問題は、生活環境と食糧であった。2月19日の夕暮れまでに、海軍中央ストライキ委員会が選出された。このストライキはインド国民の間で一定の支持を得たが、独立前夜に反乱を起こすことの危険性を認識していた政治指導者からは支持されなかった。反乱者たちの行動は、ボンベイでの1日間のゼネストを含むデモによって支持された。ストライキは他の都市にも広がり、インド空軍と地元警察も加わった。

インド海軍の兵士たちは自らを「インド国民海軍」と呼び始め、イギリス軍将校に左手で敬礼を行った。ところどころで、イギリス領インド陸軍の下士官がイギリス軍上官の命令を無視したり反抗したりした。マドラス(現チェンナイ)とプーナ(現プネー)では、イギリス軍守備隊はインド陸軍内部の不穏な動きに直面した。カラチからカルカッタにかけて広範囲に暴動が起きた。特筆すべきは、反乱を起こした船舶が3つの旗を結びつけて掲げていたことである。それはインド国民会議派、ムスリム連盟、そしてインド共産党(CPI)の赤旗であり、反乱軍間の結束と宗派間の問題を軽視していることを示していた。

海軍中央攻撃委員会(NCSC)の委員長 M.S. カーンとインド国民会議のヴァッラブ・バイ・パテルとの会談後、誰も迫害されないことが保証され、反乱は中止された。[ 4 ]海軍の下士官部隊は逮捕され、数ヶ月間劣悪な環境の収容所に投獄されたが、[ 5 ]降伏を条件に迫害から守られた。危機を収拾するためにボンベイに派遣されていたパテルは、ストライキ参加者に行動を終わらせるよう求める声明を発表し、この声明は後に、ムスリム連盟を代表してムハンマド・アリー・ジンナーがカルカッタで発表した声明に反映された。こうしたかなりの圧力の下、ストライキ参加者は屈服した。その後、逮捕が行われ、軍法会議が開かれ、インド海軍から476人の水兵が解雇された。解雇された者の中で、独立後、インド海軍にもパキスタン海軍にも復職した者はいなかった。

| イギリス領インドにおける反乱 |

|---|

| 東インド会社 |

|

| イギリス領インド |

|

背景

第二次世界大戦中、インド海軍(RIN)は、スループ型巡洋艦からなる小規模な海軍力から本格的な海軍へと急速に拡大した。[ 6 ]この拡大は、戦争の経過に伴う作戦要件の変化に応じて臨機応変に行われ、この時期に海軍本部はボンベイからニューデリーに移転し、海軍は多種多様な軍艦と上陸用舟艇を取得し、イギリス領インドの海軍インフラは改良された造船所、新しい訓練施設、その他の支援インフラにより拡張された。[ 7 ] RINは、インド洋戦域で日本軍の進撃を食い止める上で重要な役割を果たした。この部隊は、インド洋での連合軍船団の護衛、インド海岸線の海軍侵攻からの防衛、ビルマ戦役中の海岸線や河川を通じた連合軍の軍事作戦の支援に従事した。[ 6 ]

戦争の影響で、政治的に隔離された人口構成の「戦闘民族」の枠を超えて、新兵募集が行われるようになった。 [ 8 ]入隊者は多様なグループで構成され、地域や宗教も異なり、ほとんどが農村出身だった。中には、入隊前にイギリス人と直接会ったことのない者もいた。物価の高騰、飢饉、その他の経済困難により、最終的に彼らの多くはイギリス領インド帝国の拡大する軍隊に加わらざるを得なくなった。4年から6年の間に、新兵たちの考え方は大きく変化した。[ 9 ]彼らは世界中の情勢に触れた。[ 8 ]

1945年には、その規模は1939年の10倍にまで拡大しました。1942年から1945年にかけて、CPIの指導者たちは、ナチス・ドイツとの戦争遂行のため、インド人、特に共産主義活動家をイギリス領インド軍とインド人民党(RIN)に大量募集する活動を支援しました。しかし、戦争が終わると、新たに募集された人々はイギリス政府に反旗を翻しました。

動員解除

日本との戦争終結後、インド海軍の復員は始まった。リース船の代金が支払われ、多くの陸上施設が閉鎖され、水兵たちは除隊のため特定の施設に集められた。特にボンベイの海軍施設は、インド海軍の主要拠点であったため、解放を待つ退屈で不満を抱えた人員で過密状態になっていた。[ 6 ]インド人隊員の不満は、劣悪な生活環境、恣意的な待遇、不十分な給与、そして冷淡な上級管理職への認識など、様々な原因から生じた。戦時中の拡張にもかかわらず、この部隊の士官は依然として主に白人であり、インド海軍はインド人士官の数に関して最も保守的であったと指摘されている。人員の集中と階級内の不満、そして人種間の緊張関係、そしてインドにおけるイギリス統治の終焉への願望が相まって、海軍は不安定な状況に陥った。[ 10 ]

イギリス陸軍とイギリス領インド陸軍との緊密な関係とは異なり、インド王立海軍はイギリス海軍とのそのような関係を知らなかった。しかし、戦争はイギリス最高司令部のリーダーシップの下、また両海軍間の一時的な異動により、両者の関係をより緊密にした。[ 11 ]イギリス海軍界では、インド人の能力不足、独立運動への反対、インドにおけるイギリスの存在が続くという思い込みが広まっていた。[ 12 ]ジョン・ヘンリー・ゴッドフリーはRINの司令官であり、小規模な沿岸防衛艦隊から地域海軍への変革を監督した。戦後、彼はRINの地域海軍としての地位を維持するつもりで、インド洋におけるイギリスの利益のための手段となるというビジョンを持っていた。このビジョンの下で活動するゴッドフリーは、イギリス海軍本部から新しい軍艦を取得することを提案し、インド人士官には必要な専門知識と訓練が不足しているため、艦隊が機能し続けるためにはイギリス人士官が必要であると主張した。[ 11 ]

インド国民軍裁判

インド国民軍(INA)裁判、スバス・チャンドラ・ボース(「ネタジ」)の物語、そしてインパール包囲戦とビルマにおけるINAの戦闘の物語は、当時、世間の注目を集めつつありました。ラジオやメディアを通じて伝えられたこれらの情報は、人々の不満を煽り、最終的には水兵たちのストライキを誘発しました。第二次世界大戦後、インド国民軍(INA)の3人の将校、シャー・ナワーズ・カーン将軍、プレム・サーガル大佐、グルバクシュ・シン・ディロン大佐が、デリーのレッド・フォートで「国王皇帝」、すなわちインド皇帝に対する戦争行為の罪で 裁判にかけられました。

インド内務省によると、裁判中のインド国民会議派の主張、諮問委員会選挙運動、そして「インドを去れ」運動における過剰な行為の強調には扇動的な演説が含まれており、不安定な雰囲気を生み出していた。1945年11月から1946年2月にかけて、幾度かの激動が見られた。1945年9月の全インド国民会議委員会において、同党はいかなる対立が生じても、交渉と解決こそが前進への道であるとの立場を表明した。[ 8 ]

特にカルカッタでは裁判に反対する市民の暴動が頻繁に発生し[ 13 ] 、最終的にはインド共産党が提唱する独立インドという革命的なビジョンを支持する民衆の台頭につながった[ 14 ]。

インドにおけるイギリス軍の不穏

「彼らが任務を遂行する限り、インドにおける武装蜂起は解決不可能な問題ではないだろう。しかし、インド軍が逆の行動に出れば、状況は大きく変わるだろう。」

1943年から1945年にかけて、インド海軍は様々な船舶で9回の反乱に見舞われた。[ 16 ]

1946年2月初旬、ベンガル州カルカッタに駐屯していたインド開拓者部隊で反乱が発生し、その後、ジュブルポール、中央州、ベラールの空軍基地の通信訓練センターでも反乱が起こった。[ 16 ]東部軍司令官フランシス・トゥーカーによると、イギリスの植民地支配に対する不満は、軍内部だけでなく、官僚機構や警察内部でも急速に高まっていた。[ 17 ]

HMISタルワール

HMISタルワールは陸上の施設であり、[ 18 ]ボンベイのコラバに通信学校があった。[ 19 ]終戦後、この施設はボンベイで多数の下士官が配備された場所の一つとなった。[ 6 ]約1,000人の通信士が施設に常駐していたが、[ 20 ]そのほとんどは、主に農民出身の一般水兵とは対照的に、大学教育を受けた下層中流階級および中流階級の人々で構成されていた。[ 21 ] 1945年後半、再配置された際に、勤務期間中に直面した人種差別に不満を抱いていた約20人の通信士と12人の共感者が、アザド・ヒンド( 自由なインド人の意)を自称する秘密組織を結成し、上級将校を弱体化させる陰謀を企て始めた。[ 22 ]

最初の事件は1945年12月1日に発生しました。RIN司令官が施設を一般公開しようとしていた時でした。午前中、グループは施設を破壊し、パレード広場に焼けた旗や旗布を散乱させ、塔にほうきやバケツを目立つように並べ、「インドを去れ、イギリス領インドを打倒せよ」「ガンジーとネルーに勝利を」といったスローガンを施設の様々な壁に描きました。[ 23 ]上級将校たちは、一般人が到着する前に施設を片付けましたが、それ以上の措置は取られませんでした。この反応の弱さは、陰謀者たちを勢いづかせ、その後数ヶ月にわたって同様の行為を続けました。[ 22 ]

この反応は、総司令官サー・クロード・オーキンレックが将校たちに出した書簡の結果であり、インド独立の際には円滑な移行のためにある程度の寛容さを保ち、良好な関係を維持することで英国の利益を守るよう指示していた。陰謀者たちを捕らえることができず、部下に対して厳しい措置を取ることもできなかったため、タルワール海軍特殊部隊の司令部は、問題を起こした者たちが除隊手続き中に部隊から排除されることを期待して、除隊のペースを速めることにした。その結果、部隊の規模は縮小したが、残った隊員たちはより国家主義的な活動への熱意を持ち続けた。[ 24 ]

1946年2月2日、オーキンレック自身がこの施設に出向くことになっていたが、破壊行為の可能性を認識していた将校たちは、事前に大規模な行動を阻止するために警備員を配置していた。それにもかかわらず、このグループは、最高司令官が施設の敬礼を受ける予定だった演壇の壁にステッカーを貼り、「インドを辞めろ」や「ジャイ・ヒンド」といったスローガンを描いた。この破壊行為は日の出前に発見され、 5年間の従軍経験を持つバライ・チャンドラ・ダットが、ステッカーと接着剤を手に現場から逃走中に逮捕された。[ 25 ]その後、彼のロッカーが捜索され、その中に共産主義と国家主義の文書が含まれていた。[ 26 ] [ 27 ]この文書は扇動的であるとみなされた。ダットは少将を含む5人の上級将校から立て続けに尋問を受け、すべての破壊行為の責任を認め、政治犯である旨を申告した。[ 28 ]彼は17日間独房に監禁されたが、[ 9 ]投獄後も破壊行為は止まることなく続いた。[ 28 ]

1946年2月8日、数名の海軍下士官が不服従を理由に軍法会議にかけられ、[ 16 ]伝えられるところによれば、指揮官のフレデリック・キングは部下のインド人に対し「クソ野郎」「苦力の息子」「ジャングル野郎」などの蔑称を使い、人種差別的な論争を繰り広げた。[ 18 ] [ 27 ]海軍下士官の中には、指揮官の指導スタイルに対して正式な苦情を申し立てた者もいた。[ 10 ] 2月17日、多数の下士官が食事や軍事パレードの命令を拒否し始めた。[ 16 ]伝えられるところによれば、キングは朝のブリーフィングで水兵の一団を「黒人のろくでなし」と呼んだ。[ 10 ] 2月18日までに、HMISサトレジ、HMISジュムナ、ボンベイ港のキャッスル・アンド・フォート兵舎の下士官たちもこれに続き、HMISタルワールの隊員たちと連帯して命令を拒否し始めた。[ 29 ]

1946年2月18日12時30分、タルワール海軍中佐の下士官全員が艦長の命令を拒否しているとの報告があった。[ 30 ]結局、下士官たちは反乱を起こし、陸上施設を掌握して士官たちを追放した。その日のうちに、下士官たちはボンベイ港の船から船へと移動し、他の下士官たちを反乱に加わるよう説得しようとした。[ 31 ] [ 32 ]その間に、B.C.ダットは数日間独房監禁され、予定されていた部隊からの解雇前にタルワール兵舎に戻ることを許された。 [ 17 ]彼は後に反乱の主犯の一人として知られるようになった。[ 27 ]反乱は1日以内に港内の22隻の船舶とボンベイの12の陸上施設に広がった。[ 31 ] [ 32 ]同日、アデンやバーレーンなどの遠方のRINが運営する無線局も反乱に加わった。HMISタルワールの反乱者は信号学校で利用可能な無線機器を使用して、これらの無線局と直接通信を確立した。[ 10 ]

ボンベイ港の占領

2月19日、インド海軍司令官ジョン・ヘンリー・ゴッドフリー提督は、全インド放送で通信を行い、反乱を鎮圧するためには最も厳格な手段が用いられ、必要とあらば海軍自体の壊滅も含むと伝えた。[ 33 ]インド海軍副司令官アーサー・ルリオン・ラットレー少将[ 34 ]とボンベイ港の司令官が自ら視察を行い、騒乱が広範囲に及んでおり、彼の制御を超えていることを確認した。[ 10 ]ラットレーは反乱者との会談を主張したが、オーキンレックとゴッドフリーは両者とも反対した。[ 34 ] HMISタルワールでの出来事が、ボンベイ全土とインド海軍の水兵に、イギリス領インド帝国を打倒する革命の可能性と海軍仲間の不満への連帯感から、革命に参加するよう動機づけていた。[ 35 ]

その日、多くの兵士がホッケーのスティックや消防斧で武装して市内に侵入し、交通を混乱させ、時には車両を乗っ取った。[ 36 ]港で押収されたモーターボートはパレードされ、埠頭に集まった群衆に喝采を浴びた。[ 36 ]市内ではデモや騒動が勃発し、[ 37 ]通過中のトラックからガソリンが押収され、プリンス・オブ・ウェールズ博物館の外にある路面電車の線路に火が放たれ、[ 36 ]米国情報局が襲撃され、中にあった星条旗が引き倒されて路上で燃やされた。[ 36 ] [ 37 ]

1946年2月20日の朝、ボンベイ港とそのすべての艦船および海軍施設が反乱軍に占拠されたとの報告があった。[ 38 ]港には45隻の軍艦、[ 36 ] [ 39 ] 10~12の沿岸施設、[ 31 ] [ 36 ] 11隻の補助艦艇、4つの小艦隊、[ 39 ]約1万人の海軍兵が占拠されていた。[ 36 ]港湾施設は、要塞および城の兵舎、ボンベイの海軍通信のすべての信号通信を監視する中央通信事務所、コラバ受信所、セウリ付近にあるインド海軍の病院施設で構成されていた。軍艦には、駆逐艦HMISナルバダとHMISジュムナの2隻、旧型軍艦HMISクライヴとHMISローレンスの2隻、フリゲート艦HMISダヌシュの1隻、コルベット艦HMISゴンドワナ(K348)、HMISアッサム(K306)、HMISマラッタ(K395)、HMISシンド(K274)の4隻のほか、砲艦や海軍トロール船などが含まれていた。[ 39 ]

ボンベイ港における反乱の唯一の例外は、インド人士官を乗せた「試験艦」であるフリゲート艦HMISシャムシャー[ 40 ]であった。HMISシャムシャーの艦長、クリシュナン中尉は陽動作戦を仕掛け、1946年2月18日20時に港から出港した。下級中尉のRKSガンディーの抗議にもかかわらず、クリシュナンは反乱には加わらず、さらに指揮系統を維持するために自らのインド人としてのアイデンティティを巧みに利用した「カリスマ的な演説」によって、指揮下の下士官たちの反乱を阻止することに成功した。[ 41 ]

反乱にはボンベイ近郊の沿岸施設も含まれていた。ヴェルソヴァの対潜水艦訓練学校であるHMISマクリマーには300人の下士官が配置され、 RINの上陸用舟艇部隊の宿舎があるマルヴェのHMISハムラは600人の下士官に占拠され、市内の復員センターであるHMISカカウリはそこに収容されていた1,400人以上の下士官に占拠された。トロンベイ島では、マフル無線通信局と、第2の復員センターであるHMISチーターも反乱軍に占拠された。コルシェットのHMISアクバーは、3,000人の訓練生を収容できる特殊部隊の下士官の訓練施設だが、敷地内に居住していた500人の下士官に占拠された。内陸部の2つの施設、ロナヴァラのHMISシヴァジは機械工学訓練施設で、800人の下士官によって接収され、マラバル丘陵のHMISフェローズは予備役将校の訓練施設で、将校復員センターに改造されていたが、120人の下士官によって接収された。[ 42 ]

ストライキ委員会と要求憲章

2月19日午後、ボンベイ港の反乱者たちはHMISタルワールに集結し、海軍中央打撃委員会(NCSC)を代表者として選出し、要求憲章を作成した。[ 43 ] [ 44 ]軍艦と沿岸施設が委員会選出の選挙区となり、そこから個々の代表者が委員会に選出された。委員会のメンバーのほとんどは不明だが、多くは25歳未満だったと伝えられている。[ 43 ]判明しているメンバーの中には、委員会から非公式協議を行う権限を与えられていたマダン・シン下士官と信号手のMS・カーンがいた。[ 44 ]要求憲章は当局に送付され、政治的要求と軍務関連の要求が混在していた。[ 19 ] [ 44 ]

- すべてのインド人政治犯の釈放。

- インド国民軍の全隊員を無条件で釈放する。

- インドネシアとエジプトからインド人職員全員を撤退させる。

- インドからの英国国民の追放;

- 船長と信号甲板長による乗組員への虐待の訴追。

- 拘留されている海軍下士官全員の釈放。

- インド海軍の下士官および将校の速やかな復員。

- 給与、家族手当、その他の施設に関して英国海軍と同等の地位を有すること。

- サービスにおけるインド料理の最高品質。

- 除隊後の衣類キットの返却要件の削除。

- 部下に対する将校の待遇水準の改善

- インド人役員および監督者の就任。

軍艦や陸上の施設では、イギリス国旗や海軍旗が降ろされ、インド国民会議、全インド・ムスリム連盟、インド共産党の旗が掲げられた。[ 45 ]インド共産党のボンベイ委員会は、インド国民会議内の社会主義議員連盟であるインド国民会議社会党の指導者の支持を得てゼネストを呼びかけました。しかし、インド国民会議と全インド・ムスリム連盟の地方支部は、当初から反乱に反対していました。[ 46 ]反乱に対する全国指導部の反対に失望し不満を抱いたインド国民会議とムスリム連盟の旗は降ろされ、赤旗だけが掲げられました。[ 45 ]

南方軍司令部による介入

1946年2月20日、海軍中央ストライキ委員会は、要求に対する大衆の支持を集めるため、下士官兵の一部に市内への移動を勧告した。[ 47 ]海軍下士官兵を満載したRINのトラックが、インド国民を鼓舞するスローガンを叫びながら、ヨーロッパ人が多数を占めるボンベイの商業地区に入り、その後、反乱軍と軍人を含むヨーロッパ人との間で口論が起きた。[ 38 ]市内の警察官、学生、労働組合は、反乱軍を支援する同情ストライキを行った。[ 47 ]インド空軍部隊も、ボンベイの作戦基地で騒乱を目撃した。パイロットを含む隊員は、市内に展開するイギリス軍の輸送任務と、爆撃機を港の上空に飛ばせという命令を拒否した。[ 48 ]約1,200人の空軍ストライキ隊員が下士官兵とともに市内で行進を開始した。[ 47 ]海軍会計民間スタッフのストライキ中の軍人たちもこの行進に参加した。[ 47 ]

一方、総督の執行評議会は会議を招集し、いかなる交渉も拒否し、断固たる態度で無条件降伏のみを受け入れるという決定を下した。[ 15 ]ラトレイ少将は、15時30分までに海軍下士官全員を兵舎の宿舎に閉じ込めるよう命令を出した。[ 38 ]南方軍司令官のロブ・ロックハート将軍に反乱鎮圧の任が与えられた。[ 16 ]イギリス海兵隊と第5マハラッタ軽歩兵連隊がボンベイに展開し、騒動を起こしている下士官たちをボンベイから追い出し、兵舎に連れ戻した。[ 49 ] [ 50 ]

ストライキ委員会は反乱軍に対し、市内の軍人との戦闘を控えるよう勧告しており[ 14 ]、下士官兵は警察や軍との衝突をためらい、午後までに港へと撤退した[ 32 ] 。しかし、軍は反乱軍を兵舎に押し戻すには不十分であった[ 37 ] 。機関銃と小銃による威嚇射撃が港の近くで行われ、軍の前進を阻止した[ 32 ] 。海軍の下士官兵は港に配置に就き、軍艦、ロッカー、海軍施設の弾薬庫で入手できる小火器と弾薬で十分に武装していた。港内の軍艦はボフォース40 mm対空砲と4インチ砲の主砲で武装していたが、これらは前進する部隊に合わせて改造されており、砲を陸地に向けていた。[ 37 ] HMISナルバダとHMISジュムナは、ボンベイ海岸の石油貯蔵庫やその他の軍事施設に砲台を向けて陣地を構えた。[ 38 ]

夕方、ゴッドフリー提督はニューデリーの司令部から飛行機でボンベイに到着した。[ 51 ]軍は港と海軍管区を包囲していた。[ 52 ]兵士たちはフリープレスジャーナルに、政府が封鎖を強制し、彼らへの食糧供給を断とうとしていると報告した。[ 53 ]同じ頃、ゴッドフリーは反乱軍の要求の一つである食糧の質の向上に応じることを申し出たが、これは伝えられるところによると反乱軍を困惑させた。[ 53 ]共産主義系の労働組合であるパレル・マヒラ・サングはボンベイの漁師や工場労働者から食糧を救援し、港に輸送した。[ 13 ]

1946年2月21日、ジョン・ヘンリー・ゴッドフリー提督は全インド放送で声明を発表し、反乱軍に対し、即時降伏しなければ完全な壊滅に直面すると脅迫した。[ 54 ]提督は第一海軍卿(海軍参謀総長)サー・アンドリュー・カニンガムと協議し、カニンガムは反乱が大規模な軍事衝突に発展するのを防ぐため、反乱を迅速に鎮圧するよう勧告した。[ 44 ]巡洋艦グラスゴー、フリゲート艦3隻、駆逐艦5隻からなるイギリス海軍の艦隊がシンガポールから呼び出された。[ 55 ] [ 44 ]イギリス空軍の爆撃機が港の上空を飛行し、力を見せつけた。[ 54 ] [ 32 ]

イギリス海兵隊はキャッスル兵舎を奪還するよう指示され、[ 55 ]反乱軍は陸上の軍陣地のいくつかで銃撃戦に入った。[ 50 ]反乱軍は市内への偵察を試みたが、軍はそれを撃退し、ボンベイへの侵攻を阻止した。[ 50 ]ゴドフリーはイギリス海軍本部にメッセージを送り、緊急援助を要請し、反乱軍は市を占領する能力があると述べた。[ 4 ]一方、港のショップに配置されていた下士官兵は、前進してくる第5マハラッタ軽歩兵連隊のイギリス軍と小銃射撃を交わした。[ 15 ]兵舎に接近するイギリス軍に向けて、RIN軍艦の主砲から一斉射撃が行われた。[ 56 ]

16時頃、打撃委員会の指示により軍艦からの砲撃は停止され、下士官兵は兵舎から撤退した。[ 4 ]海兵隊は夕方に兵舎施設を襲撃し、弾薬庫を占拠し、兵舎の出入り口をすべて確保した。[ 55 ]海兵隊が港内に足場を築いたことで、中央打撃委員会は陸上施設HMISタルワールから最新鋭の軍艦HMISナルバダへと移動した。[ 14 ]

一方、アンデリとコラバの陣営からインド空軍の隊員が反乱を起こし、海軍の下士官部隊に合流した。偽の血痕をまき散らした白旗を掲げた[ 57 ]約1,000人の空軍兵がボンベイのマリーン・ドライブを占拠した[ 58 ]。彼らは要求憲章を模倣した独自の要求を掲げ、イギリス空軍(RAF)との給与体系の標準化も要求した[ 53 ] 。シオン地区のインド空軍兵は反乱軍を支援するストライキを開始した[ 46 ] 。

ボンベイの市民騒乱

1946年2月22日、エセックス連隊、クイーンズ連隊、ボーダー連隊の大隊と王立機甲軍団第146連隊からなるイギリス軍の増援部隊がボンベイ州プーナからボンベイに到着した。その後すぐに、ジュブプルポールに駐屯していた王立砲兵隊野戦連隊の対戦車砲兵隊も到着した。 [ 55 ]市内には夜間外出禁止令が出された。国内でより広範囲に共産主義に触発された反乱が起こることを恐れた政府は、扇動者を弾圧することを決定した。[ 54 ]この騒乱により最大236人が死亡、数千人が負傷したが、これらの数字には反乱によって引き起こされたコミュニティ間の暴力も含まれている。[ 44 ] 1946年2月23日、海軍中央打撃委員会は全ての軍艦に降伏の黒旗を掲げるよう要請した。[ 59 ]

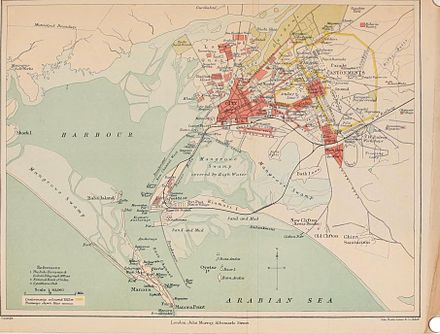

HMISヒンドゥスタンとカラチ

HMISタルワールの反乱の知らせは、1946年2月19日にカラチに届いた。[ 35 ] [ 32 ]午後、HMISバハドゥール、HMISヒマラヤ、HMISモンゼといった陸上部隊の下士官たちは、カラチの救世主協会を通じて、マノラ島の海岸で下士官会議を招集した。総会は全会一致で、2月21日に本土のケアマリ桟橋から始まり、最終的に市内を巡回するデモ行進を行い、イギリス統治への反対とインド国民会議と全インド・ムスリム連盟の結束を支持することを決定した。[ 60 ]

しかし、1946年2月20日、予定されていた行進が始まる前に、旧式スループ船HMISヒンドゥスタンの海軍下士官12名が船から下船し、特定の士官が異動させられない限り帰港を拒否した。これは、彼らが受けた差別に抗議するためであった。[ 61 ]日が経つにつれ、HMISヒマラヤの下士官、そして他の組織の下士官も加わり、グループは拡大していった。グループは「インキラブ・ジンダバード」( 革命万歳)、「ヒンドゥスタン・アザド」( インドに自由を)といったスローガンを掲げてケアマリ地区に進軍し、商業施設にゼネストの開始を促し、最終的にはデリーへの行進を企図して鉄道駅に向けて行進を開始した。その間に2回目の会合が招集され、計画されていた抗議行動を中止し、デリー市内の下士官の活動を支援するという決定がすぐに下された。協会を通じて活動する下士官たちは、海軍地域と市内の壁にポスターを貼ったり、「我々は自由な国家として生きる」、「暴君ども、お前たちの時代は終わった」などといった刺激的なスローガンを描いたりするよう組織した。[ 62 ]

マノラ島の占領

1946年2月21日の朝、マノラ島は騒乱に包まれていた。[ 62 ]カラチ港に停泊していた軍艦 HMISヒンドゥスタンは真夜中に海軍の下士官らに拿捕され、士官らは制圧され[ 55 ] [ 48 ]、軍艦はマノラ島に停泊した。[ 63 ]ヒンドゥスタンでの反乱から数時間のうちに、バハドゥール訓練施設、チャマクレーダー学校、ヒマラヤ砲術学校が約1,500人の海軍下士官らに拿捕された。 [ 64 ]これら全てが島内にあった。[ 63 ]バハドゥールのイギリス人士官らはその過程で下士官の一人を射殺し、その血に染まったシャツが反乱軍の旗となった。[ 65 ]港にいたもう1隻の軍艦、HMISトラヴァンコールも下士官らに拿捕された。[ 48 ]

マノラの海軍施設での反乱には地元住民も加わった。[ 65 ]朝までに、反乱軍はHMIISヒマラヤの桟橋から民間および軍用のモーターボートでケアマリへ渡った。下士官兵の一部は途中でイギリスの巡視艇に捕まり、銃撃を受けた。HMISヒンドゥスタンが12ポンド砲で砲撃を開始すると、下士官兵は撤退した。この小規模な衝突で、ボートに乗っていた下士官兵2名が死亡し、数名が負傷した。[ 62 ]

その間に、第44インド空挺師団、ブラックウォッチ、王立砲兵連隊の中隊が支援のためにカラチに展開した。[ 55 ] [ 63 ]未確認の報告によると、多くのインド連隊は反乱軍への発砲を拒否した。[ 65 ] [ 66 ]反乱が続いている間、そしてその後に続いた市内の市民騒乱の間、軍は主にイギリス軍に頼っていた。[ 66 ]

当局はボンベイの当局と緊密に連絡を取り合い、ボンベイで危機的な状況を引き起こしたとされる反乱軍と民間人の共謀を阻止しようとした。[ 67 ]ケアマリと市内を結ぶ橋には、警察とトンプソン・サブマシンガンで武装したイギリス軍によって非常線が張られた。[ 67 ] [ 64 ]非常線によって反乱軍は市内への進入を阻止され、ケアマリ地区には一日中数百人の兵士が足止めされた。造船所の地元労働者も兵士らに加わり、革命を呼びかけるスローガンを掲げてデモを行った。[ 67 ]

夕方、ケアマリの反乱軍は労働者や船頭らと合流地点を決め、島に戻った。反乱軍は島で夜通し会合を開き、翌日の行動計画を協議した。午後11時頃、レーダー学校のチャマク艦長は、島の砲術学校兼桟橋であるヒマラヤ艦長から、ヒンドゥスタン艦長が当局から午前10時までに降伏するよう最後通牒を受けたという情報を受け取った。ヒンドゥスタン艦長は当該海域に唯一の軍艦であり、カラチ港への航路を指揮していた。[ 67 ] 1946年2月22日の朝、港のイギリス軍司令官カーティス提督は午前8時30分に会談を開き、下士官たちに降伏を説得するために艦に乗り込み、午前9時までに降伏する者には「安全通行」を提供した。[ 68 ]この最後通牒の時間は干潮に合わせて調整されており、軍艦は陸上の部隊に対して戦略的に不利な位置にあった。[ 67 ]

交渉には返答がなく、最後通牒は無視されたが、下士官たちは艦の兵装を整える準備をしているのが観察された。[ 69 ]この展開に動揺したイギリス軍はケアマリを通過してヒンドゥスタンに乗り込もうと試み、[ 4 ]艦の甲板上の者に向けて遠距離からの狙撃を開始した。反乱軍は艦上のエリコン20 mm砲で反撃し、 [ 69 ]艦上の重機関銃も使用した。[ 4 ]艦上の4インチ主砲2門は、干潮のため視界が悪くなっていたものの、装填されていた。報復として砲兵隊が迫撃砲と野砲で艦に発砲し、[ 69 ]その中には75 mm榴弾砲も含まれていた。[ 4 ]視界不良のため、軍艦は市内の同情的な民間人を標的にすることを避けるため、全武装での反撃を控えた。[ 70 ]出港しようとしていた艦内で、砲撃により主砲塔の一つが爆発し、艦内で火災が発生した。この事態を受けて、10時55分、HMISヒンドゥスタンの反乱軍は降伏し、戦闘は終結した。[ 69 ]

午前中、政府は、 HMISヒンドゥスタンから1マイル以内に近づく者には致死的な武力を使用するという公的警告を発した。これにより、支援を申し出る船頭の数が大幅に減少したため、反乱者のマノラからケアマリへの渡航が遅れた。HMISヒンドゥスタンとの衝突は、渡河した下士官兵の一部がケアマリに進軍して占領したイギリス軍と遭遇した時には終了していた。[ 71 ]その間に、イギリス軍の空挺部隊が島の海岸施設を占拠した。[ 72 ]ブラックウォッチもマノラ島を奪還するよう指示され、[ 63 ]内務省への情報局の報告によると、ブラックウォッチは午前9時50分に砲術学校を占拠した。さらに、この報告書では、当時の死傷者は島で負傷したRIN下士官兵7名と空挺部隊員15名であったと述べている。[ 73 ]残りの下士官兵はマノラの桟橋に閉じ込められ、ケアマリに渡ることができず、背後からブラックウォッチの攻撃に直面した。[ 71 ]最終的に8人から14人が死亡、イギリス軍を含む33人が負傷し、200人の反乱兵が逮捕された。[ 71 ] [ 4 ]

カラチでの市民騒乱

2月21日以降、軍と警察による非常線が張られ、ケアマリとカラチの間の移動と通信は遮断された。[ 74 ]ケアマリの民間のダウ船は英国当局に押収され、市内に持ち込まれた。[ 75 ]また、軍隊の展開により、反乱軍がカラチに侵入するのを防ぐため、ケアマリから市内に入った車両が捜索された。[ 76 ]人口の多くは港湾付近に集中しており、特にケアマリは労働者階級が密集していたため、[ 77 ]結果として、軍隊の展開と非常線の設定により、市民生活は深刻な混乱に陥った。[ 75 ]事件に関する誇張された話が市内に広まり、ただでさえ反乱軍に同情的だった市民は、軍の存在に対する不安が高まるとともに、さらに興奮した。[ 76 ]これらの物語には噂も含まれており、主にキーマリの人々と何らかの連絡手段を維持していた没収された船頭や漁師によって広められました。[ 75 ]

1946年2月22日、カラチでは衝突による銃声と銃撃の閃光が見られ、聞こえた。[ 75 ]港湾地域は軍用車両で溢れ、その一部は民間人により破壊された。[ 75 ]インド軍警察は群衆から野次や嘲笑を浴び、イギリス軍、軍用トラック、派遣部隊は数本のルートで石を投げつけられた。[ 75 ]反乱軍は降伏したが、市内では市民の不安が広がり始めた。[ 78 ]前日に自然発生的に始まった抗議行動は、学生や地元指導者の参加を得て、より組織化されたものとなった。[ 75 ]夕方、インド共産党はカラチのイドガー公園で公開集会を開催し、約1,000人が参加、ソボ・ジャンチャンダニが議長を務めた。[ 79 ]当局によれば、この集会では「危険で挑発的な反英演説」が行われた。集会で目立った発言は、反乱軍が武器の不足や反乱軍との接触不足のために市民が無力な状況にある中、提供された武器が実際にはどのように活用されるのかを反乱軍が示したというものだった。集会は、翌日に市全体でハルタル(ゼネスト)を呼びかけることを決定して終了した。 [ 80 ]

1946年2月23日、カラチでは倉庫や商店が閉鎖され、[ 78 ]路面電車労働者がストライキを起こし、[ 81 ]大学や学校の学生が路上でデモを行うなど、完全な封鎖状態となった。[ 78 ]当局は、前日にボンベイで見られた市民の暴動を防ぐため、市内の著名な共産主義指導者3人を逮捕し、地区判事はカラチ地区で3人以上の集会を禁じる第144条命令を発令した。 [ 82 ]しかし、警察の士気の低さ、棄権、警察と市民扇動者との共謀の事例により、警察は命令を効果的に執行することができなかった。日が経つにつれて、ますます多くの人々が大規模なデモや集会に参加し、通りは人でいっぱいになった。[ 78 ]

多数の集会や会合、デモが行われ、その一方でインド共産党は3万人のデモ行進を率いた。[ 78 ]マノラ島の鎮圧された海軍兵たちも拘留中にハンガーストライキを決行した。ストライキに参加した兵たちの多くは、そのリーダーと特定された者もいたが、当局に逮捕され、タール砂漠のマリールにある軍事刑務所に送られた。[ 71 ]正午には、数千人の群衆がイドガー公園に集まり、共産党主導のデモ行進もこれに加わった。[ 78 ]最終的に警察部隊が公園に配備されたが、数回の群衆解散の試みの後、撃退された。イドガーは抗議者たちの抵抗の中心地となっており、同日遅くには共産党指導者の一部が抗議者たちに解散を呼びかけたが、前日の過激なメッセージに刺激された群衆の大半を抑えることができず、近くの警察官を襲撃した。[ 83 ]

政府は市内に軍を展開するよう要請し、公園にいた群衆は軍の到着に直面して小集団に分かれて散っていった。軍は午後に公園を占拠したが、展開に憤慨した小集団は郵便局、警察署、そして市内で唯一の欧州系資本のグリンドレイズ銀行といった政府機関を標的とした。 [ 84 ]市内各地で政府機関が小集団によって破壊され、郵便支局は全焼した。ある集団は市庁舎を占拠しようとしたが、警察に阻止され、共産党指導者を含む11人の若者が逮捕された。群衆はイギリス系インド人、欧州人、そして時折インド人の公務員を標的とし、彼らの帽子とネクタイをはぎ取って地面に放り投げて燃やした。その後、警察は街を移動し、群衆を解散させるために何度か発砲した。主に学生と労働者階級の人々で構成されていた群衆は、夜になると帰宅し解散していった。[ 81 ]

1946年2月24日、市内の軍隊は夜間外出禁止令の施行に成功した。その後数日で騒乱は沈静化し、2月26日には軍隊の駐留は解消された。銃撃による死傷者数は公式発表のみに基づく推定で、死亡者は4~8人、自衛のための警察の発砲により負傷者は33人、警察官53人が負傷した。[ 81 ]

その他の反乱と事件

1946年2月20日、ボンベイの通信学校と中央通信事務所からの無線電信メッセージの助けを借りて、反乱はインドのマドラス、コーチン、ヴィザガパタム、ジャムナガル、カルカッタ、デリーにあるすべてのRINサブステーションに広がったと報告されました。[ 85 ]ボンベイの電信局はまた、インド空軍(RIAF)とインド陸軍補給部隊(RIASC)に援助を要請しました。[ 86 ]反乱の間、RIASCに供給された物資は軍人によって盗まれ、闇市場を通じて反乱者に売却されました。[ 87 ]ニューデリーの海軍本部であるHMISインドは、約80人の通信士が命令に従うことを拒否し、局内にバリケードを築いているのを目撃しました。[ 64 ] [ 53 ]

1946年2月22日、ボンベイとカラチ以外にも、マドラス、カルカッタ、ニューデリーなど、複数の都市で民間人による大規模な抗議行動が始まった。略奪は広範囲に及び、政府機関が標的となった。貧困層は穀物店、宝石店、銀行などを略奪した。「グンダ」と呼ばれる犯罪組織も関与していたと伝えられている。[ 21 ]

アンダマン海

インド海軍の掃海艇隊は、指揮艦HMISキスナを擁してアンダマン海に駐留していた。[ 88 ]掃海艇隊には、他に HMIS香港、HMISベンガル(J243)、HMISロヒルカンド(J180)、HMISデカン(J129) 、 HMISバルチスタン(J182)、HMISビハール(J247)の6 隻が含まれていた。[ 89 ] HMISキスナは、1946 年 2 月 20 日の朝食時にボンベイの反乱の知らせを受け取った。16:00 に掃海艇隊の指揮官は隊員に対し、「正当な願望」への共感を表明するとともに、秩序と規律を維持することの重要性を強調した。翌日、更なる放送により士官と下士官の間の緊張が高まり、水兵たちの間で噂が広まり始めた。反乱者との直接の連絡や印刷されたニュースへのアクセスがなかった下士官たちは、主に士官から反乱について知らされ、ボンベイの状況を把握することができなかった。[ 88 ]

1946年2月23日、掃海艇隊の7隻の艦船すべてが任務を停止し、ストライキに入った。[ 86 ]

カティアワール

ゴッドフリーは全インド・ラジオを通じて声明を発表し、ジャムナガルの沿岸警備隊HMISヴァルスーラを例に挙げ、反乱軍が忠誠を貫いたことを示して、反乱軍が降伏しない場合は海軍を壊滅させると脅迫した。この放送は視聴率を急上昇させたと報じられている[ 90 ] 。

モルヴィ州では、1946年2月21日、SSカティアワール号という輸送船が出航した。カラチに停泊中の軍艦ヒンドゥスタンから救援要請の無線連絡を受けた後、同船は乗船していた120名の兵士に拿捕された。その後、同船はカラチ方面に進路を変更したが、ヒンドゥスタンは目的地に到着する前に降伏したため、ボンベイ方面へ進路を変更した。しかし、同船がボンベイに到着した時には既に反乱は終結していた。[ 90 ]

マドラス

1946年2月19日、マドラス州マドラスの沿岸施設兼海軍基地HMISアディヤールで約150名の海軍兵が反乱を起こした。反乱兵たちは市内の通りをシュプレヒコールを叫びながら行進し、彼らの活動を妨害しようとしたイギリス軍将校を襲撃した。[ 43 ]

アヴァディの王立電気機械工兵隊の1,600人の隊員は命令を拒否し、ゼネストを開始するという決定を公表した。[ 55 ]

1946年2月25日、マドラス市はゼネストにより完全な閉鎖状態となった。[ 90 ]

パンジャブ

1946年2月22日、パンジャブ州のインド空軍基地で大規模なゼネストが発生した。州内のバザール(市場)では、インド国民軍兵士の釈放を求めるデモが複数回行われた。インド空軍の隊員らは、インド人への発砲を控えるよう政府に警告し、インド国民軍兵士の釈放を求めた。[ 45 ]

カルカッタ

1946年2月22日、フリゲート艦フーグリー(K330)の海軍兵たちは、ボンベイとカラチにおける反乱の暴力的な鎮圧に抗議し、命令を拒否し始めた。インド共産党はカラチでゼネストを呼びかけ、その後数日間にわたり約10万人の労働者が大規模なデモと抗議行動に参加した。[ 90 ]

1946年2月25日、コルカタ港に停泊していたフリゲート艦を部隊が包囲し、不服従な兵士たちを逮捕して投獄した。市内のゼネストは翌日に終結した。[ 90 ]

ヴィザガパトナム

1946年2月22日、イギリス軍は武力を行使することなく306人の反乱者を逮捕した。[ 55 ]

サポート不足

軍隊内の反乱分子は国家の政治指導者からの支援を受けず、彼ら自身もほとんど指導者を失っていた。

マハトマ・ガンジーはこの反乱を非難した。1946年3月3日の声明で、彼はストライキ参加者たちが「準備された革命党」の呼びかけも「彼らが選んだ政治指導者」の「指導と介入」もなしに反乱を起こしたことを批判した。彼はさらに、「もし彼らがインドの自由のために反乱を起こしたのであれば、二重に間違っている。準備された革命党の呼びかけなしには、彼らはそうすることができなかった」と付け加えた。[ 91 ]彼はさらに、当時反乱参加者に支援を申し出た数少ない著名な政治指導者の一人であった地元のインド国民会議派指導者アルーナ・アサフ・アリを批判し、憲法よりもバリケードでヒンドゥー教徒とイスラム教徒を団結させるべきだと述べた。ガンジーの批判は、迫り来るインド分割の現実に対する彼の主張とも矛盾しており、「バリケードでの団結が誠実であるならば、憲法の面でも団結がなければならない」と述べた。

ムスリム連盟も反乱に対して同様の批判を行い、水兵たちの不満がどれほど深刻であろうと、路上で表明するのが最善策ではないと主張した。正統性は、おそらく、いかなる運動の指導者としても認められた政治的指導者によってのみ与えられるべきである。RINのストライキ参加者が見られたように、自発的で統制のない蜂起は、政治レベルでの合意を混乱させ、最悪の場合、破壊する可能性がある。これは、 1942年のインド撤退運動において、植民地当局による弾圧の影響で中央集権が急速に崩壊し、広範囲にわたる破壊活動を含む地域的な行動が1943年まで続いたガンジー(そしてインド国民会議)が得た結論なのかもしれない。水兵を支持する過激な大衆デモが急速に台頭すれば、権力移譲が起こった際に中央集権の権威が揺るがされるという結論だったのかもしれない。ムスリム連盟は、支持者の間で「インドから出て行け」運動に対する消極的な支持が見られ、当時協力的だったムスリム連盟の反対にもかかわらず、宗派間の衝突は起こらなかった。連盟もまた、権力移譲によって政権が不安定化する可能性があることを認識していた可能性がある。これは、ストライキに参加した水兵の意見に確かに反映されている。後世の歴史家たちは、主流政党が混乱に陥ったのは、イギリス領インド政府との合意に至らなかった当時、国民の激しい抗議が大衆に対する彼らの影響力が弱まっていることを示していたためだと結論付けている。

当時第三の政治勢力であったインド共産党は、海軍下士官たちを全面的に支援し、労働者を動員してイギリス統治を交渉ではなく革命によって終わらせたいと願った。英領インドの二大政党、インド国民会議派とムスリム連盟は下士官たちへの支援を拒否した。大衆蜂起の階級的内容に彼らは恐怖し、下士官たちに降伏を促した。宗派間の分裂を象徴する二人の人物、パテルとジンナーはこの問題で一致団結し、ガンジーも「反乱者」を非難した。共産党は2月22日にゼネストを呼びかけ、前例のない反響を呼び、10万人を超える学生と労働者がカルカッタ、カラチ、マドラスの街頭に繰り出した。労働者と学生は赤旗を掲げ、「下士官たちの要求を受け入れよ」「イギリスと警察のズーラム(ズーラム)を終わらせよ」というスローガンを掲げて街頭を行進した。降伏後、下士官たちは軍法会議、投獄、そして迫害に直面した。1947年以降も、独立したインド政府とパキスタン政府は彼らの復職や補償を拒否した。彼らを支持した唯一の有力なインド国民会議派指導者は、アルーナ・アサフ・アリだった。多くの問題におけるインド国民会議派の進展に失望したアルーナ・アサフ・アリは、1950年代初頭にインド共産党(CPI)に入党した。

共産党が反乱者を支援した行動は、インド国民会議との民族主義的な権力闘争から生まれた部分もあると推測されている。インド連邦裁判所(後のインド最高裁判所)の判事であったMRジャヤカールは、私信の中でこう書いている 。

共産党と議会議員の間には密かに対立関係があり、互いに相手を不当に扱おうとしている。昨日の演説でヴァッラブバーイー氏は、言葉は多く使わずに、共産党が指導力において議会に対抗しようとしていることが問題の原因だとほぼ言い切った。

この反乱について今も言及している主要な政治勢力は、インド共産党とインド共産党(マルクス主義)のみである。共産党の文献では、RIN反乱はインドの分割を阻止する可能性を秘めた自発的な民族主義蜂起であり、民族主義運動の指導者たちによって実質的に裏切られたものとして描かれている。

近年、RIN反乱は海軍蜂起と改名され、反乱者たちはインド独立に貢献した功績を称えられています。ムンバイの広大なタージ・ウェリントン・ミューズ向かいに立つ銅像に加え、著名な反乱者マダン・シンとB.C.ダットの名にちなんでインド海軍の艦艇に命名されています。

余波

1946年2月25日から26日にかけて、反乱軍の残りの兵士たちは、インド国民会議と全インド・ムスリム連盟から迫害されないという保証を得て降伏した。[ 4 ]海軍兵の一部は、国家指導者の抵抗と、彼らを迫害から守る降伏条件にもかかわらず、逮捕され、その後数ヶ月にわたって劣悪な環境の収容所に収監された。[ 5 ] [ 4 ]

第二の反乱勃発の可能性に備えて予防措置が講じられた。軍艦から発射装置が撤去され、小火器はイギリス軍将校によって施錠され、陸軍部隊が軍艦内および陸上施設の警備に配備された。イギリスの提督たちは反乱にもかかわらず、指揮権を譲ることを拒み、インド洋におけるイギリスの利益のための手段として海軍が機能するという立場を維持した。[ 11 ]

イギリス国内では、インド海軍の忠誠心と信頼性に対する信頼が打ち砕かれた。[ 11 ]この反乱はジョン・ヘンリー・ゴッドフリーの評判を落とした。[ 63 ]彼は職務怠慢で知られるようになり、反乱中に海軍の統制を失ったと非難された。[ 12 ]ゴッドフリーは反乱を予防・抑制できなかったことでインド洋におけるイギリスの安全が脅かされた責任を負った。[ 92 ]彼は海軍の公式な訴訟で責任を問われることはなくイギリス海軍本部に勤務し続けたが、栄誉の授与から除外されるなどの形で非公式に叱責された。[ 12 ]

予防

1946年3月23日、ジェフリー・オードリー・マイルズ中将がゴッドフリーに代わり、インド海軍の司令官に就任した。1941年6月から1943年3月まで、マイルズはモスクワで英国海軍使節団の長を務め、ソ連海軍と英国海軍の作戦の調整役を務めた。1943年3月から終戦まで、西地中海の英国海軍の司令官に任命され、三者海軍委員会の英国代表を務めた。マイルズの外交経験は、英国政府から反乱後の対応に最も適任であるとの認識につながり、彼に対する期待は高かった。[ 12 ]

指導部交代はイギリス海軍指導部の態度に変化をもたらさず、マイルズはゴドフリーが浸透させていた海軍の短期的・長期的なビジョンを受け入れた。マイルズはイギリス海軍士官の雇用を継続し、指揮系統にも変更はなかった。マイルズは自らすべての陸上施設を訪問し、小型軍艦のリースを完済し、大型軍艦を継続的に海上演習に派遣した。海軍の下士官たちの気を散らさせ、民間人との日常的な接触を最小限に抑えるため、スケジュールはより過密なものとなった。演習中、軍艦は武装解除され、小火器は手の届かない場所に置かれた。海軍内で更なる動乱は発生せず、マイルズはインド海軍の信頼性に対する信頼を少なくとも部分的に回復させたと考えられた。[ 12 ]

独立後、海軍は2つに分割されたが、イギリス人士官は両海軍、すなわちインド王立海軍(後にインド海軍に改称)とパキスタン王立海軍(後にパキスタン海軍に改称)の要職に留まった。ウィリアム・エドワード・パリー中将がインド海軍の司令官に就任した。除隊した水兵は、どちらの海軍においても恩赦を受けず、復職もしなかった。[ 93 ]

HMISタルワール号の乗組員の多くは共産主義的傾向を持っていたと報告されており、HMISニューデリー号で逮捕された38人の乗組員を捜索したところ、15人がインド共産党の文書を購読していることが判明した。イギリスは後に、この反乱はインド共産党が主導したものではないものの、その文書に触発されたものであったことを知った。

調査

インド海軍当局は、反乱の原因と状況を調査するための事実調査機関として、インド全土の沿岸施設と海軍基地に多数の調査委員会を設置した。これらの委員会は英国軍将校で構成され、主にインド陸軍士官学校(RIN)の将校の証言を聴取したが、他の階級の将校も少数含まれていた。反乱の原因は、情報不足、定期的な査察の不備、経験豊富な下士官、幹部、士官の不足といった行政上の不備にあると断定された。

1946年3月8日、クロード・オーキンレック司令官は反乱の原因と起源を究明するための調査委員会の設置を勧告した。[ 94 ]調査委員会のメンバーは以下の通りである。

- パトナ高等裁判所長官、サイイド・ファズル・アリ卿(議長)

- コーチン州最高裁判所長官 KS クリシュナスワミ・アイアンガー判事

- ラホール高等裁判所判事マハジャン氏

- WRパターソン中将、CB、CVO、東インド艦隊巡洋艦隊司令官

- インド陸軍第4インド師団司令官、T・W・リース少将、CB、CIE、DSO、MC

委員会は高度に政治化され、過度に法的であり、活動内容が恣意的であり、軍事組織に敵対的であると批判された。[ 10 ]報告書は1947年1月に公表された。[ 95 ]イギリス海軍士官たちは、その調査結果に依然として懐疑的であった。[ 96 ]

インパクト

インドの歴史家たちは、この反乱をイギリス当局による人種差別と粗悪な食料供給に対する抗議と捉えている。[ 97 ]イギリスの学者たちは、陸軍には同様の不穏な動きは見られなかったことを指摘し、海軍の内部事情が反乱の主因であると結論付けている。指導力の欠如と、海軍の任務の正当性に対する信念を植え付けることに失敗したことが挙げられる。さらに、将校(主にイギリス人)、下士官(主にパンジャブ系イスラム教徒)、下士官(主にヒンドゥー教徒)の間には緊張関係があり、戦時任務からの解放率が非常に低いことへの怒りも高まっていた。

不満は、動員解除の遅さに集中していた。イギリス軍部隊は反乱寸前であり、インド軍部隊もそれに追随するのではないかと懸念されていた。1946年3月25日に発表された週刊情報概要では、インド陸軍、海軍、空軍部隊はもはや信頼できない状態にあり、陸軍に関しては「日々の安定性についてしか評価できない」とされていた。そのため、この状況は「後戻りできない地点」とみなされている。[ 98 ]

1948年、英国当局は1946年のインド海軍大反乱を「中東から極東にかけて英国王室に対して猛威を振るう大規模な共産主義の陰謀」と位置付けた。

しかし、おそらく同じくらい重要な疑問は、もし反乱が続いていたらインドの内政にどのような影響があっただろうか、という点である。インドの民族主義指導者、特にガンジーとインド国民会議派の指導者たちは、この反乱が交渉による憲法上の和解という戦略を損なうことを懸念していたようだ。しかし彼らは、それぞれの民族主義の象徴であるインド国民会議派とムスリム連盟ではなく、イギリスとの交渉を模索した。

1967年、独立20周年を記念するセミナーで、当時の英国高等弁務官ジョン・フリーマンは、1946年の反乱によって、第二次世界大戦に参加した250万人のインド兵士の間で、1857年のインド大反乱のような大規模な反乱が起こるのではないかという恐怖が高まったと明らかにした。[ 99 ]

遺産

この蜂起は、ベンガル出身のマルクス主義文化活動家たちによって支持された。サリル・チョードリーは1946年、インド人民演劇協会(IPTA)を代表して革命歌を作曲した。後に、IPTAのもう一人のベテランであるヘマンガ・ビスワスが追悼の詩を書いた。この事件を基にしたベンガル語劇『カロール(波の音)』は、急進派劇作家ウトパル・ダットによって1965年にカルカッタで初演され、反体制の重要なメッセージとなった。上演されたミネルヴァ劇場には大勢の観客が集まったが、まもなく西ベンガルの国民会議派政権によって禁止され、作者は数ヶ月間投獄された。

この反乱は、ジョン・マスターズの『ボワニ・ジャンクション』の背景の一部であり、この時代が舞台となっています。作中に登場するインド人とイギリス人の登場人物たちは、この反乱とその影響について議論を交わします。

アマル・ニーラド監督による2014年のマラヤーラム語映画『イヨビンテ・プスタカム』では、インド海軍の反逆者として主人公のアロシー(ファハド・ファシル)が、仲間の反逆者で国家賞を受賞した舞台・映画俳優のPJ・アントニー(アーシク・アブー監督が演じる) とともに帰国する姿を描いている。

参照

海軍の反乱:

注釈と参考文献

- ^ベル, CM; エレマン, BA (2003). 『20世紀の海軍反乱:国際的な視点』 キャスシリーズ. フランク・キャス. p. 6. ISBN 978-0-7146-5460-7。

- ^モハナン 2019、208頁。

- ^ Narasiah, KRA (2022年5月7日). 「1946年最後の独立戦争におけるインド海軍反乱の概観:1946年の海軍蜂起」 . The Hindu . 2022年11月16日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2022年11月16日閲覧。

- ^ a b c d e f g h iスペクター 1981、274ページ。

- ^ a b Vitali 2018、p.3-4。

- ^ a b c dマドセン 2003、175ページ。

- ^マドセン 2003、175–176 ページ。

- ^ a b cイエナ 1996年、488頁。

- ^ a bイエナ 1996年、489頁。

- ^ a b c d e fマドセン 2003、177ページ。

- ^ a b c dマドセン 2003、p. 181。

- ^ a b c d eマドセン 2003、182ページ。

- ^ a b Vitali 2018、5ページ。

- ^ a b cマイヤー 2017、p. 13。

- ^ a b cスペクター1981、273ページ。

- ^ a b c d eマーストン 2014、p. 143。

- ^ a bイエナ 1996年、490頁。

- ^ a bマイヤー 2017、p. 10。

- ^ a b Vitali 2018、p.2。

- ^スペンス2015、489頁。

- ^ a bスペンス2015、493頁。

- ^ a bマイヤー 2017、7ページ。

- ^ Gourgey 1996、5ページ。

- ^マイヤー 2017、7-8頁。

- ^マイヤー 2017、8ページ。

- ^マイヤー 2017、8~9頁。

- ^ a b c Davies 2019、5ページ。

- ^ a bマイヤー 2017、9ページ。

- ^マドセン 2003、143ページ。

- ^スペンス2015、491頁。

- ^ a b cスペンス2015、492頁。

- ^ a b c d e fイエナ 1996年、485ページ。

- ^マドセン 2003、178–179 ページ。

- ^ a bマイヤー 2017、20頁。

- ^ a bデイヴィス 2014、387ページ。

- ^ a b c d e f gスペクター1981、271ページ。

- ^ a b c dマドセン 2003、p. 179。

- ^ a b c dリチャードソン 1993、p.193。

- ^ a b c Singh 1986、90ページ。

- ^シン 1986、92ページ。

- ^スペンス2015、497–498頁。

- ^シン1986、90~91頁。

- ^ a b cスペクター1981、272ページ。

- ^ a b c d e fマドセン 2003、180ページ。

- ^ a b c Javed 2010、6ページ。

- ^ a bイエナ 1996年、486ページ。

- ^ a b c d Javed 2010、p. 2。

- ^ a b c Javed 2010、p.3。

- ^マーストン 2014、143–144頁。

- ^ a b cマーストン 2014、p. 144。

- ^リチャードソン 1993、197ページ。

- ^マイヤー 2017、11~12頁。

- ^ a b c dマイヤー 2017、p. 12。

- ^ a b cデイヴィス 2019、6ページ。

- ^ a b c d e f g hリチャードソン 1993、198ページ。

- ^マドセン 2003、179–180 ページ。

- ^ Dayal 1995、228ページ。

- ^ボーズ 1988、166ページ。

- ^ Vitali 2018、3ページ。

- ^デシュパンデ 1989、2ページ。

- ^デシュパンデ 1989、2-3ページ。

- ^ a b cデシュパンデ 1989、3ページ。

- ^ a b c d eウェスト 2010、p. 125。

- ^ a b c Gourgey 1996、16ページ。

- ^ a b c Javed 2010、p.4。

- ^ a bデシュパンデ 1989、23ページ。

- ^ a b c d eデシュパンデ 1989年、4ページ。

- ^リチャードソン 1993、198-199ページ。

- ^ a b c dリチャードソン 1993、199ページ。

- ^デシュパンデ 1989、4-5ページ。

- ^ a b c dデシュパンデ 1989、5ページ。

- ^ Javed 2010、p.4-5。

- ^ Sarkar & Bhattacharya 2007、79–80 ページ。

- ^デシュパンデ 1989、9-10ページ。

- ^ a b c d e f gデシュパンデ 1989年、10ページ。

- ^ a bデシュパンデ 1989、9ページ。

- ^デシュパンデ 1989、7-8ページ。

- ^ a b c d e fデシュパンデ 1989年、12ページ。

- ^デシュパンデ 1989、10-11ページ。

- ^デシュパンデ 1989、11ページ。

- ^ a b cデシュパンデ 1989、14ページ。

- ^デシュパンデ 1989、11-12ページ。

- ^デシュパンデ 1989、12-13ページ。

- ^デシュパンデ 1989、13-14ページ。

- ^リチャードソン 1993、193-194ページ。

- ^ a bリチャードソン 1993、p.194。

- ^スペンス2015、494頁。

- ^ a bスペンス2015、496頁。

- ^シン 1986、91-92ページ。

- ^ a b c d eジャベド 2010、p. 5.

- ^ Gourgey 1996、57ページ。

- ^ウェスト2010、126ページ。

- ^マイヤー 2017、16ページ。

- ^シン1986、79ページ。

- ^マドセン 2003、187ページ。

- ^マドセン 2003、177-178ページ。

- ^ Pandey, BN (1976). Nehru (ドイツ語). Palgrave Macmillan UK. p. 253. ISBN 978-1-349-00792-9. 2023年10月16日閲覧。

- ^カプール、プラモド (2022). 1946 年インド海軍の反乱: 最後の独立戦争(ドイツ語)。ロリーブックス。 p. 253.ISBN 978-939-2-13028-1. 2023年10月16日閲覧。

- ^ Aiyar, Swaminathan S. Anklesaria. 「Swaminathan S Anklesaria Aiyar: Freedom won by himsa or ahimsa?」 The Economic Times . 2021年3月23日閲覧。

一般的な参考文献

- バグワトカー, VM (1976). 「ボンベイのRIN反乱—1946年2月」.インド歴史会議議事録. 37 : 387. JSTOR 44138995 .

- ボース、ビスワナート(1988年)『リンの叛乱、1946年:すべての人のための参考資料とガイド』ノーザンブックセンター、ISBN 978-81-85119-30-4。

- チャンドラ, ビパン島; Mukherjee, ムリドゥラ;ムカルジー、アーディティヤ。ケンタッキー州パニッカー。マハジャン、スチェタ (2000)。インドの独立闘争、1857 ~ 1947 年。ペンギン英国。ISBN 978-81-8475-183-3。

- デイヴィス、アンドリュー(2019年10月)「1946年インド海軍反乱におけるトランスナショナルなつながりと反植民地主義的急進主義」グローバルネットワーク. 19 (4): 521– 538. doi : 10.1111/glob.12256 . S2CID 199807923 .

- デイヴィス、アンドリュー・D. (2014年7月3日). 「海外で『大きなアイデア』を学ぶ:インド海軍反乱における規律、(不)機動性、そして政治的活動」. Mobilities . 9 (3): 384–400 . doi : 10.1080/17450101.2014.946769 . S2CID 144917512 .

- デイヴィス、アンドリュー(2013年8月)「アイデンティティと抗議の集合体:1946年インド海軍反乱の空間政治」ジオフォーラム48 : 24–32 . doi : 10.1016 /j.geoforum.2013.03.013 .

- ダヤル、ラヴィ(1995年)『我々は自由のために共に戦った:インド民族運動の章』オックスフォード大学出版局、ISBN 978-0-19-563286-6。

- デシュパンデ、アニルド(1989年3月)「水兵と群衆:1946年カラチにおける民衆抗議」インド経済社会史評論26 ( 1): 1– 28. doi : 10.1177/001946468902600101 . S2CID 144466285 .

- ゴージー、パーシー・S. (1996). 『1946年のインド海軍反乱』チェンナイ: オリエント・ロングマン. ISBN 9788125011361。

- ジャヴェド、アジート(2010)「1946年の統一闘争」パキスタン展望誌15 (1)カラチ:146-154。ProQuest 919609575 。

- ジェフリー、ロビン(1981年4月)「インドにおける労働者階級の反乱:プンナプラ=ヴァヤラールと1946年の共産主義『陰謀』」インド経済社会史評論18 ( 2): 97–122 . doi : 10.1177/001946468101800201 . S2CID 143883855 .

- ジェナ、ティールタ・プラカシュ (1996). 「インド海軍における挑戦(1946年)―その原因の再評価」インド歴史会議議事録. 57 : 485–491 . JSTOR 44133352 .

- ルイス、ロジャー(2006年)『イギリス帝国主義の終焉:帝国、スエズ、そして脱植民地化の争奪戦』ブルームズベリー・アカデミック、ISBN 978-1-84511-347-6。

- マドセン、クリス(2003年)「1946年インド海軍大反乱」ベル、クリストファー、エレマン、ブルース(編)『20世紀の海軍大反乱:国際的な視点』ラウトレッジ、 175~ 192頁。ISBN 978-1-135-75553-9。

- マーストン、ダニエル(2014). 「忠誠心の問題?インド国民軍とインド海軍の反乱」『インド軍とインド帝国の終焉』ケンブリッジ大学出版局. pp. 116– 150. ISBN 978-0-521-89975-8。

- マイヤー、ジョン・M. (2017年1月2日). 「1946年インド海軍大反乱:戦後インドにおける民族主義的競争と政軍関係」.帝国・連邦史ジャーナル. 45 (1): 46– 69. doi : 10.1080/03086534.2016.1262645 . S2CID 159800201 .

- モハナン、カレシュ(2019年)『インド海軍:軌跡、変遷、そして権力の移行』テイラー&フランシス社、ISBN 978-1-000-70957-5。

- パティ、ビスワモイ(2009年)「居間から街頭へ:アルナ・アサフ・アリに関する小論」『Economic and Political Weekly』44 (28): 24–27 . JSTOR 40279255 .

- リチャードソン、ウィリアム(1993年1月)「1946年2月のボンベイにおけるインド海軍の反乱」『マリナーズ・ミラー』79 (2): 192–201 . doi : 10.1080/00253359.1993.10656448 .

- スミット・サルカール、サビヤサチ・バッタチャリヤ(2007年)『自由に向かって:1946年のインド独立運動に関する文書』オックスフォード大学出版局、ISBN 978-0-19-569245-7。

- シン、サティインドラ(1986年)『二つの旗の下で:インド海軍 1945-1950』オックスフォード&IBH出版会社、ISBN 978-81-204-0094-8。

- スペクター、ロナルド(1981年1月)「1946年のインド海軍の攻撃:植民地軍の結束と崩壊に関する研究」『軍隊と社会』7 (2): 271–284 . doi : 10.1177/0095327X8100700208 . S2CID 144234125 .

- スペンス、ダニエル・オーウェン(2015年5月27日)「タルワールを超えて:1946年インド海軍大反乱の文化的再評価」帝国・連邦史ジャーナル43 ( 3): 489–508 . doi : 10.1080/03086534.2015.1026126 . S2CID 159558723 .

- タルボット、イアン(2013年12月)「安全第一:1946年から1947年にかけてのインドにおける英国人の安全保障」王立歴史協会紀要23 : 203–221 . doi : 10.1017/S0080440113000091 . JSTOR 23726108 . S2CID 143417672 .

- ヴィタリ、ヴァレンティーナ(2018年10月2日)「失敗した行動の意味:1946年インド海軍蜂起の再評価」(PDF) .南アジア:南アジア研究ジャーナル. 41 (4): 763– 788. doi : 10.1080/00856401.2018.1523106 . S2CID 149478354 .

- ウェスト、ナイジェル(2010年)『海軍情報史辞典』ロウマン&リトルフィールド社、ISBN 978-0-8108-7377-3。