ウマイヤ朝

ウマイヤ朝 | |||||||||||||||||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 661–750 | |||||||||||||||||||||||||||

ウマイヤ朝は、ウマル2世の治世下、 720年頃に最大勢力を誇った。 | |||||||||||||||||||||||||||

| 状態 | 帝国 | ||||||||||||||||||||||||||

| 資本 | |||||||||||||||||||||||||||

| 公用語 | アラビア語 | ||||||||||||||||||||||||||

| 共通言語 | |||||||||||||||||||||||||||

| 宗教 | イスラム教(国家) | ||||||||||||||||||||||||||

| 政府 | 世襲カリフ制 | ||||||||||||||||||||||||||

| カリフ | |||||||||||||||||||||||||||

• 661~680 | ムアーウィヤ1世(初代) | ||||||||||||||||||||||||||

• 744~750 | マルワン2世(最後) | ||||||||||||||||||||||||||

| 歴史 | |||||||||||||||||||||||||||

| 661 | |||||||||||||||||||||||||||

• アッバース朝革命 | 750 | ||||||||||||||||||||||||||

| エリア | |||||||||||||||||||||||||||

| 720 [ 1 ] | 11,100,000 km 2 (4,300,000平方マイル) | ||||||||||||||||||||||||||

| 通貨 | |||||||||||||||||||||||||||

| |||||||||||||||||||||||||||

| カリフ制خِلافة |

|---|

イスラムポータル イスラムポータル |

| 歴史上のアラブ国家と王朝 |

|---|

.jpg/440px-Arte_Alhambra_I_(cropped).jpg) |

ウマイヤ朝カリフまたはウマイヤ帝国[ 2 ] ( US : / uː ˈ m aɪ æ d / ; [ 3 ]アラビア語: ٱلْخِلَافَة ٱلْأُمَوِيَّة、ローマ字表記: al-Khilāfaアル・ウマーウィヤ (al-Umawiyya ) [ 4 ]は、イスラム教の預言者ムハンマドの死後に設立された第 2 代カリフであり、 661 年から 750 年までウマイヤ朝[ pron 1 ]によって統治されました。ラシドゥン カリフの後継となり、第 3 代カリフであるウスマーン・イブン・アファンもウマイヤ家の一員でした。ウマイヤ朝は、長年大シリア総督を務めたムアーウィヤ・イブン・アビー・スフヤーンのもとで世襲統治を確立した。ムアーウィヤは661年のアリー暗殺後の第一次フィトナで勝利を収め、カリフとなった。その後もシリアはウマイヤ朝の中核勢力圏であり、首都はダマスカスであった。680年のムアーウィヤの死後、第二次フィトナでウマイヤ朝の権威は揺らぎ、684年にスフヤーン朝はマルワーン・イブン・アル=ハカムに取って代わられ、マルワーン朝が建国され、ウマイヤ朝によるカリフ制が復活した。

ウマイヤ朝は初期のイスラム教の征服を継続し、マグリブ、トランスオクシアナ、シンド、ヒスパニアを征服した。ウマイヤ朝は最盛期には1110万平方キロメートル(430万平方マイル)の領域を支配し[ 1]、地理的規模で史上最大級の帝国となった。この王朝は750年にアッバース朝によって倒された。ウマイヤ朝の生き残りはアル=アンダルスに首長国を建国し、その後コルドバを首都とするカリフ制国家を樹立した。コルドバはイスラム黄金時代に科学、医学、哲学、発明の中心地となった。[ 5 ] [ 6 ]

ウマイヤ朝は、多民族・多文化からなる広大な人口を支配した。カリフ制人口の過半数を占めていたキリスト教徒とユダヤ教徒は、ジズヤ(人頭税)の支払いと引き換えに、自らの宗教を実践することを許されたが、イスラム教徒は免除されていた。[ 7 ]イスラム教徒はザカートの支払いを義務付けられており、ザカートは慈善事業 [7] [8] とイスラム教徒またはイスラム教徒への改宗者のために明確に徴収された。[ 9 ]初期のウマイヤ朝カリフの治世下、重要な地位はキリスト教徒が占めており、その中にはビザンチン帝国に仕えた家系の出身者もいた。キリスト教徒の雇用は、シリアなどの被征服地域にキリスト教徒が多く存在していたために必要となった、より広範な宗教的寛容政策の一環であった。この政策は、ムアーウィヤの人気を高め、シリアを彼の権力基盤として確固たるものにすることにもつながった。[ 10 ] [ 11 ]ウマイヤ朝時代はイスラム美術の形成期と考えられることが多い。[ 12 ]

歴史

起源

初期の影響

イスラム以前の時代、ウマイヤ朝あるいはバヌ・ウマイヤはメッカのクライシュ族の有力な一族であった。[ 13 ] 6世紀末までに、ウマイヤ朝はクライシュ族のシリアとのますます繁栄する貿易ネットワークを支配し、北部および中央アラビア砂漠の広がりを支配するアラブ遊牧民の部族と経済的および軍事的同盟を展開し、一族にその地域で一定の政治的権力を与えた。[ 14 ]アブー・スフヤーン・イブン・ハルブの指導下にあるウマイヤ朝は、イスラムの預言者ムハンマドに対するメッカの反対派の主要指導者であったが、630年にムハンマドがメッカを占領した後、アブー・スフヤーンとクライシュ族はイスラム教に改宗した。[ 15 ] [ 16 ]影響力のあるクライシュ族の部族民を和解させるため、ムハンマドはかつての敵対者、アブー・スフヤーンに新体制への関与の権利を与えた。[ 17 ] [ 18 ] [ 19 ]アブー・スフヤーンとウマイヤ朝はイスラム教の政治的中心地であるメディナに移転し、新興のイスラム教徒コミュニティにおける新たな政治的影響力を維持しようとした。[ 20 ]

632年のムハンマドの死は、イスラム共同体の指導者の継承を未解決のままにした。[ 21 ] 622年にムハンマドがメッカから移住したあと彼に安全な避難場所を提供したメディナの原住民であるアンサールの指導者たちは、ムハンマドの初期の追随者でメッカからの移住者仲間であるムハージルーンがかつてのクライシュ族エリート出身の部族民と同盟を結び、イスラム国家を乗っ取ることを懸念して、独自の候補者を擁立することを検討した。 [ 22 ]ムハージルーンは、自分たちの仲間のひとりで、ムハンマドの初期の年配の仲間であるアブー・バクル(在位632-634年)に忠誠を誓い、アンサール派 の協議に終止符を打った。[ 23 ]アブー・バクルはアンサールとクライシュ族エリートから受け入れられると見なされ、カリフ(イスラム共同体の指導者)として認められた。[ 24 ]彼はウマイヤ朝に好意を示し、イスラム教徒によるシリア征服において指揮官の役割を与えた。任命された者の一人は、シリアに財産を所有し、貿易網を維持していたアブー・スフヤーンの息子、ヤズィードであった。 [ 25 ] [ 26 ]

アブー・バクルの後継者ウマル(在位 634-644年)は、行政と軍事においてムハンマドの初期の支持者を優遇してクライシュ族エリート層の影響力を抑制したが、それでもなおアブー・スフヤーンの息子たちのシリアにおける拠点拡大を許し、シリアは638年までにほぼ征服された。[ 27 ]ウマルの州総司令官アブー・ウバイダ・イブン・アル・ジャッラが639年に死去すると、彼はヤズィードをシリアのダマスカス、パレスチナ、ヨルダン地区の知事に任命した。[ 27 ]ヤズィードはその後まもなく死去し、ウマルは弟のムアーウィヤを後任に任命した。[ 28 ]ウマルがアブー・スフヤーンの息子たちを特別扱いしたのは、彼が一族を尊敬していたからかもしれないし、ホムスの有力なヒムヤル族入植者がクライシュ族と同等の貴族だと考えていたことに対する対抗手段として、強力なバヌ・カルブ族との同盟を結んでいたからかもしれないし、あるいは当時、特にアブー・ウバイダとヤズィードをすでに殺していたアムワスの疫病のさなか、適切な候補者がいなかったからかもしれない。[ 28 ]ムアーウィヤの統治下で、シリアは国内的に平和で組織化され、かつてのビザンチン帝国の支配者から十分に防衛された。[ 29 ]

ウスマーン・カリフ

ウマルの後継者ウスマーン・イブン・アッファンは裕福なウマイヤ朝の人で、ムハンマドと婚姻関係にあった初期のイスラム教改宗者であった。[ 30] 彼は、ムハンマドの従弟のアリー、アル・ズバイル・イブン・アル・アウワーム、タルハ・イブン・ウバイド・アッラー、サアド・イブン・アビー・ワッカス、アブド・アル・ラフマーン・イブン・アウフからなるシューラ評議会によって選出された。彼らは皆、ムハンマドの初期の親しい仲間であり、クライシュ族に属していた。[ 30 ] [ 31 ]ウスマーンがアリーではなく選ばれたのは、イスラム教のすべての派閥に権力を分散させようとするアリーの決意とは対照的に、彼がクライシュ族の手に国家権力を集中させることを確実にすると考えたからである。[ 32 ]ウスマーンは治世初期から、前任者とは対照的に、親族への偏愛を露骨に示した。[ 30 ] [ 31 ]彼は、ウマルと自らが次々と征服した地域、すなわちササン朝の大部分(イラクとイラン)、そして旧ビザンチン領であったシリアとエジプトにおいて、一族を総督に任命した。 [ 31 ]メディナにおいては、ウマイヤ朝の従兄弟であるアル=ハリスとマルワン・イブン・アル=ハカム兄弟の助言に大きく依存した。[ 33 ]歴史家ウィルフェルド・マデルングによれば、この政策はウスマーンの「クライシュ族の中核一族であるウマイヤ家こそが、イスラームの名の下に統治するにふさわしい唯一の資格を有しているという確信」から生まれたものである。[ 30 ]

ウスマーンの縁故主義はアンサールとシューラの怒りを買った。 [ 30 ] [ 31 ] 645 /46年に彼はジャズィーラ(上メソポタミア)をムアーウィヤのシリア総督職に加え、シリアにあるビザンツ帝国の王領をすべて自分の軍隊の給与に充てたいというムアーウィヤの要請を認めた。[ 34 ]彼はクーファやエジプトといった裕福な州からの税の剰余金をメディナの国庫に送金させ、それを自分の自由に使い、その資金や戦利品をウマイヤ朝の親族に頻繁に分配した。[ 35 ]さらに、ウマルがクーファとバスラのアラブ駐屯地の利益のために共同財産に指定したイラクのササン朝の有利な王領は、ウスマーンの裁量で使用できるカリフの王領に変えられた。[ 36 ]イラクとエジプト、そしてメディナのアンサールとクライシュ族の間でウスマーンの統治に対する憤りが高まり、 656年にカリフは殺害された。歴史家ヒュー・N・ケネディの評価によると、ウスマーンは、初期のイスラム教徒の利益、権利、特権を犠牲にして、カリフ制政府の統制をクライシュ族の伝統的なエリート、特にウマイヤ朝の一族に「経験と能力」を持って統治すると信じ、ウマイヤ朝の支配下に置こうと決意したために殺害された。[ 33 ]

最初のフィトナ

ウスマーンが暗殺された後、アリーはメディナで次期ラシドゥーン・カリフとして認められたが、アンサールとイラク人が支持し、クライシュ族の大部分は彼の統治を警戒していた。[ 33 ] [ 37 ]彼の権威に対する最初の挑戦者はクライシュ族の指導者であるズバイルとタルハであった。彼らはウスマーンによるウマイヤ朝一族の権力強化に反対していたが、自分たちの影響力とクライシュ族の力がアリーの下で全般的に消滅することを恐れていた。[ 38 ] [ 39 ]ムハンマドの妻のひとり、アーイシャの支援を受けて、彼女たちはバスラの軍隊の中でアリーに反対する支持を集めようとし、カリフをイラクのもう一つの駐屯地であるクーファへ出発させ、そこではより効果的に挑戦者と対峙することができた。[ 40 ]アリーはラクダの戦いで彼らを打ち破り、その戦いでアル・ズバイルとタルハが殺害され、その結果アイシャは自ら隠遁生活に入った。[ 40 ] [ 41 ]その後、アリーの統治権はバスラとエジプトで認められ、彼はクーファをカリフ国の新しい首都に定めた。[ 41 ]

アリーは比較的容易にエジプトとイラクでウスマーンの総督を交代させることができたが、ムアーウィヤはシリアのアラブ部族からビザンチンに対抗できる強力な基盤と効果的な軍隊を構築していた。[ 40 ]ムアーウィヤはまだカリフ位を明確に主張していなかったが、シリアの支配権は保持すると決意し、親族ウスマーンの復讐を名目にアリーに反対し、ウスマーンの死はカリフの共謀によるものだと非難した。[ 42 ] [ 43 ] [ 44 ]アリーのイラク軍とムアーウィヤのシリア軍は657年初頭のスィッフィーンの戦いで膠着状態に陥った。アリーはムアーウィヤと仲裁によってこの問題を解決することに同意したが、会談は解決に至らなかった。[ 45 ]仲裁の決定により、アリーはムアーウィヤと対等な条件で交渉せざるを得なくなり、根本的に彼の政治的立場は弱体化した。また、後にハーリジュ派として知られるようになるアリーの勢力の一派が反乱を起こした。[ 46 ]アリーの連合は徐々に崩壊し、多くのイラク部族貴族が密かにムアーウィヤに寝返り、ムアーウィヤの同盟者アムル・イブン・アル=アースは658年7月にアリーの総督をエジプトから追放した。[ 45 ] [ 47 ] 660年7月、ムアーウィヤはシリア部族同盟者らからエルサレムで正式にカリフとして認められた。 [ 45 ]アリーは661年1月にハワーリジュ派の反体制派によって暗殺された。[ 48 ]彼の息子ハサンが後を継いだが、夏にムアーウィヤがシリア軍を率いてイラクに侵攻した際に補償金と引き換えに退位した。[ 45 ]その後ムアーウィヤはクーファに入り、イラク人の忠誠を受け入れた。[ 49 ]

スフィヤー朝時代

ムアーウィヤのカリフ制

ムアーウィヤがクーファで承認されたことは、イスラムの伝承資料で「コミュニティの統一の年」と呼ばれ、一般的に彼のカリフ制の始まりとみなされています。[ 45 ]彼の即位により、政治首都とカリフの財政はムアーウィヤの権力の座であるダマスカスに移されました。 [ 50 ]シリアがウマイヤ朝の首都として台頭したのは、ムアーウィヤがこの州に20年間根を下ろしたこと、比較的大規模なアラブ人人口が他の州の駐屯都市に隔離されていたのとは対照的に、州全体に地理的に分散していたこと、そしてイラクの競合する部族集団の多様性とは対照的に、ムアーウィヤが婚姻関係にあったバヌ・カルブが率いるクダアという単一の部族連合による支配の結果でした。[ 51 ]シリアに長く定着していた、かつてはキリスト教徒だったアラブ諸部族は、ビザンチン帝国とそのガサン朝の属国王の軍隊に統合されていたため、歴史家ユリウス・ヴェルハウゼンによると、イラクの同胞よりも「秩序と服従に慣れていた」。[ 52 ]ムアーウィヤは、シリア軍の主要部隊の忠誠を保証するために、有力なカルビ派の族長イブン・バフダルとキンディ派の貴族シュラフビール・イブン・シムト、クライシュ族の指揮官アル・ダッハーク・イブン・カイス・アル・フィーリ、著名な将軍ハリド・イブン・アル・ワリードの息子アブド・アル・ラフマーンを頼りにした。[ 53 ]ムアーウィヤはシリア軍の主力をほぼ毎年または2年に1度のビザンツ帝国への陸海襲撃に集中させ、戦場経験と戦利品は得たものの、恒久的な領土獲得は果たせなかった。[ 54 ]治世の終わり頃、カリフはビザンツ帝国皇帝コンスタンティノス4世(在位 668-685年)と30年間の休戦協定を結び、[ 55 ]ウマイヤ朝に帝国に毎年金、馬、奴隷を貢物として支払う義務を負わせた。[ 56 ]

ムアーウィヤにとっての主な課題は、第一次フィトナの政治的、社会的崩壊の真っ只中、イスラム教徒コミュニティの統一を再構築し、自らの権威とカリフの権威を各州で主張することだった。[ 57 ]彼がカリフに就任し、強力な中央政府を樹立することには依然として大きな反対があった。[ 58 ] 630年代から640年代のイラク征服の際に到着したアラブ移民と軍隊で賑わっていたクーファとバスラの駐屯地は、シリアへの権力の移行に反発した。[ 59 ]それにも関わらず、イラクとその東部属国における権力と影響力をめぐって両都市が争っていたため、両都市は分裂したままであった。また、アラブ部族貴族と初期イスラム教改宗者の間で分裂したままであり、初期イスラム教改宗者は親アリー派(アリーの忠誠者)と独自の厳格なイスラム教解釈に従うハーリジュ派に分かれていた。[ 59 ]カリフはイラクを統治するために分権的なアプローチを採用し、クーファのリーダーであるアシャース・イブン・カイスなどの部族貴族と同盟を結び、クーファとバスラの行政をそれぞれ、サキーフ族の経験豊富なムギーラ・イブン・シューバと、後者の弟子であるズィヤード・イブン・アビヒ(ムアーウィヤは彼を異母兄弟として養子にしていた)に委託した。[ 60 ]カリフは宗主権を認め、秩序を維持し、州の税収の象徴的な部分をダマスカスに送金する見返りに、知事たちに事実上の独立をもって統治させた。[ 59 ] 670年にムギーラが死去した後、ムアーウィヤはクーファとその属国をバスラ知事の管轄下に置き、ズィヤードをカリフ領の東半分の実質的な副王とした。[ 61 ]その後、ズィヤードはイラン東部の広大なホラーサーン地方にアラブの支配を確固たるものにし、周辺地域でのイスラム教徒の征服を再開するための協調的なキャンペーンを開始した。 [ 62 ]ズィヤードの死後まもなく、彼の息子であるウバイド・アッラー・イブン・ズィヤードが後を継いだ。[ 62 ]一方、アムル・イブン・アル=アースは、ムアーウィヤの事実上のパートナーとして、663年に死去するまで州都フスタートからエジプトを統治した。その後、忠誠派の知事が任命され、州は事実上シリアの付属物となった。[ 63 ]ムアーウィヤの指揮の下、イスラム教徒によるイフリーキヤ征服は670年にウクバ・イブン・ナフィ司令官によってウマイヤ朝(中央北アフリカ)への侵攻が開始され、ウマイヤ朝の支配はビザセナ(現在のチュニジア南部)まで拡大され、ウクバはそこにアラブ人の恒久的な駐屯都市であるケルアンを建設した。[ 64 ] [ 65 ]

ヤズィード1世の継承とスフィア朝の崩壊

ウスマーンとは対照的に、ムアーウィヤはウマイヤ朝の親族の影響力をメディナの統治者に限定した。ウマイヤ朝を含む、土地を奪われたイスラムのエリート層は、彼の統治に対して疑念や敵意を抱いていた。[ 59 ] [ 66 ]しかし、イスラム政治では前例のない動きとして、ムアーウィヤは676年に自身の息子であるヤズィード1世を後継者に指名し、カリフ継承に世襲制を導入し、事実上、カリフの職を王権に変えた。[ 67 ]この行為はイラク人やヒジャズを拠点とするクライシュ族(ウマイヤ朝を含む)から不承認や反対に遭ったが、大半は買収や強制によって受け入れた。[ 68 ]ヤズィードは680年にムアーウィヤが死去した後即位したが、すぐにアリーのクーファン派による統治への挑戦に直面した。彼らはアリーの息子でムハンマドの孫であるフサインをイラクからウマイヤ朝に対する反乱を起こすよう招いていた。[ 69 ]イラク総督イブン・ズィヤードが動員した軍はカルバラーの戦いでクーファ郊外でフサインを迎撃し殺害した。これによりイラクにおけるウマイヤ朝への反対運動は当分の間阻止されたものの、ムハンマドの孫の殺害は多くのイスラム教徒を激怒させ、クーファンのウマイヤ朝に対する敵意とアリーの家族への同情を大幅に高めた。[ 70 ]

ヤズィードの統治に対する次の大きな挑戦はヒジャズから生じた。そこでは、アル・ズバイル・イブン・アル・アウワームの息子でアブー・バクルの孫であるアブドゥッラー・イブン・アル・ズバイルが、クライシュ族の間でカリフを選出するためのシューラを提唱し、イスラム教の聖域であるメッカのカアバ神殿にある本部からウマイヤ朝への反対を結集した。[ 70 ]メディナのアンサールとクライシュ族も反ウマイヤ朝の運動を開始し、683年にウマイヤ朝を街から追放した。[ 71 ]ヤズィードのシリア軍はアル・ハラの戦いでメディナの民衆を敗走させ、続いてメディナを略奪し、その後メッカでイブン・アル・ズバイルを包囲した。[ 72 ] 683年にヤズィードが死去したとの知らせを受けてシリア軍は撤退し、その後イブン・アル=ズバイルが自らをカリフと宣言し、すぐにイラクやエジプトを含むカリフ制のほとんどの州で承認された。[ 73 ]シリアではイブン・バフダルがヤズィードの息子の継承を確保し、後継者にムアーウィヤ2世を任命したが、その権限はダマスカスとシリア南部の地域に限定されていたと思われる。[ 72 ] [ 74 ]ムアーウィヤ2世は即位当初から病弱で、アル=ダッハークが実務を引き継いでいたが、後継者を指名することなく684年初頭に亡くなった。[ 75 ]彼の死は、ムアーウィヤ1世の父アブー・スフヤーンにちなんで名付けられたウマイヤ朝のスフヤーン朝の終焉を告げた。[ 76 ] [ a ]

マルワーン朝初期

マルワーン朝の移行と第二次フィトナの終焉

ムアーウィヤ2世の死後、ウマイヤ朝の権威はシリアにおけるその拠点においてほぼ崩壊した。[ 79 ]ダマスカスのアル・ダッハーク、キンナスリン(シリア北部)のカイス族、ジャズィーラ、パレスチナのジュダム、ホムスのアンサール族と南アラビア人は、いずれもイブン・アル=ズバイルを承認した。[ 80 ]メディナからシリアに追放されたウマイヤ朝の指導者、マルワン・イブン・アル=ハカムもイブン・アル=ズバイルに服従する用意があったが、イラクから追放され、ウマイヤ朝の統治を堅持しようと努めていたイブン・ズィヤードに説得され、カリフに立候補した。[ 79 ]旧ガッサーン朝の首都ジャービーヤでイブン・バフダルが主催した、親ウマイヤ朝シリア部族、すなわちクダー族とキンダイト族同盟の首脳会談で、マルワンは忠誠派部族への経済的特権と引き換えにカリフに選出された。[ 77 ] [ 81 ]続く684年8月のマルジュ・ラヒトの戦いで、マルワンは部族同盟を率いて、はるかに大規模なカイス派軍を相手に決定的な勝利を収めたが、アル・ダッハークは殺害された。[ 77 ]それから間もなく、ホムスの南アラビア人とジュダム族がクダー族に加わり、ヤマン部族連合を形成した。[ 81 ]マルジュ・ラヒトはカイス派とヤマン派の連合間の長きにわたる紛争の原因となった。カイ族は、ズファル・イブン・アル・ハリス・アル・キラビの指揮下で、ユーフラテス川沿いのキルケシウムの要塞に再集結し、損失の復讐に向かった。[ 82 ] [ 83 ]マルワーンは戦闘後数ヶ月でシリアの完全な支配権を取り戻したが、部族間の争いがウマイヤ朝の権力の基盤であるシリア軍を弱体化させた。[ 84 ]

685年、マルワンとイブン・バフダルはズバイル朝のエジプト総督を追放し、マルワンの息子のアブドゥルアズィーズを総督に据えた。アブドゥルアズィーズは704/05年に死去するまで同州を統治した。[ 85 ]もう一人の息子、ムハンマドはジャズィーラ地方のズファルの反乱を鎮圧するために任命された。[ 86 ]マルワンは685年4月に死去し、長男のアブドゥルマリクが跡を継いだ。[ 87 ]イブン・ズィヤードはスフィヤー朝カリフのシリア軍を再建しようとしたが、カイス=ヤマーン線に沿った分裂が長引いたためにシリア軍は大敗し、686年8月のハジールの戦いでクーファのムフタール・アル・サカフィ率いる親アリー朝軍の手でイブン・ズィヤードは死亡した。 [ 88 ]この挫折によりアブド・アル・マリクがイラクでウマイヤ朝の権威を再建しようとした試みは遅れ、[ 83 ]ビザンツ帝国からの圧力とビザンツ帝国のマルダイト派のシリアへの襲撃により、アブド・アル・マリクは689年にビザンツ帝国との和平条約に署名せざるを得なくなり、これによりウマイヤ朝からビザンツ帝国への年間貢物が大幅に増加した。[ 89 ] 691年にキルケシウムを包囲した際、アブドゥルマリクはズファルとカイ族にウマイヤ朝の宮廷と軍隊における特権的な地位を与えることで和解し、ウマイヤ朝国家におけるカイ族とヤマンの利益のバランスをとるというカリフとその後継者による新しい政策を示した。[ 90 ] [ 91 ]アブドゥルマリクは統一軍を率いてイラクのズバイル朝に進軍し、すでに秘密裏に同州の有力部族長の離反を確保していたが、691年のマスキンの戦いでイラクの統治者であるイブン・アル・ズバイルの弟ムサブを破った。 [ 83 ] [ 92 ]その後、ウマイヤ朝の司令官アル・ハッジャージ・イブン・ユースフがメッカを包囲し、692年にイブン・アル・ズバイルを殺害し、第二次フィトナの終焉とアブドゥルマリクの統治によるカリフ制の再統一を決定づけた。[ 93 ]

国内の統合と中央集権化

イラクは依然として政治的に不安定で、クーファとバスラの守備隊はハーリジュ派の反乱軍との戦争で疲弊していた。[ 94 ] [ 83 ] 694年、アブド・アル・マリクは両都市をアル・ハッジャージュの総督の下、一つの州として統合した。ハッジャージュは698年までにイラクとイランでのハーリジュ派の反乱の鎮圧を監督し、その後、東部カリフ国の残りの地域に対する権限を与えられた。[ 95 ] [ 96 ]アル・ハッジャージュの統治方法、特に戦争への参加を強制するための殺害の脅迫や、兵役の削減に対するイラク軍の憤りは、 700年頃のウマイヤ朝に対するイラクの大規模な反乱で頂点に達した。反乱軍の指導者はクーファンの貴族イブン・アル・アシャースで、アシャース・イブン・カイスの孫であった。[ 97 ]アル・ハッジャージュは4月のデイル・アル・ジャマジムの戦いでイブン・アル・アシャースの反乱軍を打ち破った。[ 98 ] [ 99 ]この反乱の鎮圧は、イラクのムカーティラの軍事力としての終焉と、シリア軍によるイラク支配の始まりを意味した。[ 100 ] [ 99 ]イラク内部の分裂と、アブド・アル・マリクとアル・ハッジャージュによるより規律のあるシリア軍の利用により、イラク人が同州で権力を回復しようとする試みは無効にされた。[ 98 ]

第二次フィトナの後、ウマイヤ朝の支配を強化するため、マルワーン朝は一連の中央集権化、イスラム化、アラブ化政策を開始した。[ 101 ] [ 102 ]これらの政策には、アラブ人、非アラブ人双方に自らの独特の政治的、文化的、宗教的傾向を広める手段として、アラビア語で記された行政媒体の複数の区分の創設も含まれていた。[ 103 ]イラクにおけるさらなる反乱を防ぐため、アル=ハッジャージュはクーファとバスラの間に位置するワシトにシリアの常駐駐屯地を設立し、同州でより厳格な行政を実施した。[ 98 ] [ 99 ]その後の権力はシリア軍から得られ、彼らはイラクの支配階級となり、イラクのアラブ貴族、宗教学者、マワーリーは事実上の臣民となった。[ 98 ]農業が盛んなサワド地方の余剰金は、ムカーティラからダマスカスのカリフの金庫に振り替えられ、イラク駐留のシリア軍に支払われた。 [ 99 ] [ 101 ]ウマルによって確立された軍人給与制度は、以前のイスラム教徒の征服の退役軍人とその子孫に給与を支払っていたが、廃止され、給与は現役軍人に限定された。[ 104 ]この古い制度は、アブドゥルマリクの執行権限と、軍内の忠誠者を報いる財政能力にとって障害となると考えられた。[ 104 ]こうして、アブドゥルマリクの治世中に、税収から給与が支払われる職業軍が設立された。[ 104 ]

693年、ビザンチン帝国の金貨ソリドゥスはシリアとエジプトでディナールに置き換えられた。[ 100 ] [ 105 ]当初、新しい硬貨には、イスラム教コミュニティの精神的指導者であり最高軍事司令官であるカリフの描写が含まれていた。[ 106 ]この肖像はイスラム教当局に同様に受け入れられ、696年または697年にコーランの引用や他のイスラム教の宗教的定式が刻まれた肖像のない硬貨に置き換えられた。[ 105 ] 698/699年には、東カリフ制の旧ササン朝ペルシア領でイスラム教徒が発行した銀ディルハムにも同様の変更が行われた。 [ 107 ] 697年にはイラクのディーワーン(地方議会)の言語としてペルシア語に代わってアラビア語が使用され、 700年にはシリアのディーワーン(地方議会)でギリシャ語が使用され、705年から706年にはエジプトのディーワーン(地方議会)でギリシャ語とコプト語が使用された。[ 105 ] [ 108 ] [ 109 ]最終的にアラビア語はウマイヤ朝の唯一の公用語となったが [ 107 ]、ホラーサーンなどの遠隔地では740年代まで移行は起こらなかった。[ 110 ]公用語は変更されたが、アラビア語に堪能なギリシャ語とペルシア語を話す官僚は職を維持した。[ 111 ]ギブによれば、この勅令は「地方の多様な税制の再編と統一に向けた第一歩であり、より明確なイスラム教の行政に向けた第一歩でもある」という。[ 100 ]ブランキンシップによれば、それは確かにイスラム化政策の重要な部分を形成し、ウマイヤ朝に「以前には欠けていたよりイデオロギー的、計画的な色合い」を与えた。[ 112 ]

691年から692年にかけて、アブドゥルマリクはエルサレムの岩のドームを完成させた。 [ 113 ] [ 114 ]これは、ユダヤ教とキリスト教という2つの古いアブラハムの宗教の本拠地であるエルサレムという共通のアブラハムの環境の中で、イスラム教の独自性を際立たせる、キリスト教徒に対する勝利の記念碑として意図されていた可能性がある。 [ 115 ] [ 116 ]別の動機としては、ウマイヤ朝がハッジの際に日常的に非難されていたズバイル朝のメッカ(683-692)のカアバ神殿から、ウマイヤ朝のイスラム教徒の宗教的焦点をそらすことだったのかもしれない。[ 115 ] [ 117 ] [ 116 ]ダマスカスでは、アブド・アル・マリクの息子で後継者のアル・ワリード1世(在位 705-715年)が洗礼者ヨハネ大聖堂を没収し、その場所に「イスラムの政治的優位性と道徳的威信の象徴」として大モスクを建立したと、歴史家ニキータ・エリセーフは述べている。 [ 118 ]アル・ワリードが建築のプロパガンダ的価値を認識していたことを指摘し、歴史家ロバート・ヒレンブランドはダマスカスのモスクを「イスラムの優位性と永続性を目に見える形で示す」ことを意図した「勝利の記念碑」と呼んでいる。[ 119 ]

征服の再開

ワリード1世の治世下、ウマイヤ朝は最大の領土拡大を達成した。[ 120 ]内戦後、その父の治世下でビザンツ帝国との戦争が再開され、[ 100 ] 692年のセバストポリスの戦いでウマイヤ朝がビザンツ帝国を破った。 [ 100 ] [ 121 ]ウマイヤ朝はその後もビザンツ帝国のアナトリアとアルメニアを頻繁に襲撃した。[ 100 ] [ 122 ] 705年までにアルメニアはコーカサス・アルバニアとイベリアの公国と共にカリフ制に併合され、これら3国はまとめてアルミニア州となった。[ 123 ] [ 124 ] [ 125 ] 695年から698年にかけて、司令官ハッサン・イブン・アル・ヌーマン・アル・ガッサニーは、イフリーキヤでビザンチン帝国とベルベル人を破った後、ウマイヤ朝の支配権を回復した。[ 126 ] [ 127 ]カルタゴは698年に占領され破壊され、[ 100 ] [ 127 ]ケネディによれば、「アフリカにおけるローマ帝国の最終的な、取り返しのつかない終焉」を告げるものであった。[ 128 ]ケルアンはその後の征服のための発射台としてしっかりと確保され、一方港町チュニスは、アブド・アル・マリクの命令により強力なアラブ艦隊を設立するための兵器庫が建設された。[ 100 ] [ 127 ]ハサン・イブン・アル・ヌマーンはベルベル人に対する遠征を続け、698年から703年の間に彼らを打ち破り、彼らの指導者である戦士の女王アル・カヒナを殺害した。 [ 126 ]彼の後継者であるイフリーキヤのムサ・イブン・ヌサイルは、ハワラ、ゼナタ、クタマ連合のベルベル人を征服し、マグリブ(北アフリカ西部)に進軍し、708/709年にタンジールとスースを征服した。ムサのベルベル人のマウラであるタリク・イブン・ズィヤードは、 711年に西ゴート王国ヒスパニア(イベリア半島)に侵攻し、5年以内にヒスパニアの大部分を征服した。[ 120 ] [ 129 ][ 130 ]

_mint._Dated_AH_97_(AD_715-6).jpg/440px-Umayyad_Caliphate_coinage_temp_Suleiman_ibn_Abd_al-Malik_al-Hind_(possibly_Multan)_mint._Dated_AH_97_(AD_715-6).jpg)

.jpg/440px-India_in_Abd_al-Malik_al-Hind_coin_715_CE_(detail).jpg) 西暦97年、アル・ヒンド(لهند l'Hind)で鋳造された」と記されている。

西暦97年、アル・ヒンド(لهند l'Hind)で鋳造された」と記されている。アル・ハッジャジはイラクから東部への拡大を管理した。[ 131 ]クタイバの副総督でホラサンの王であるクタイバ・イブン・ムスリムは、705年から715年の間に、以前のイスラム軍にとってはほとんど侵入不可能な地域であったトランスオクシアナ(中央アジア)に対して多くの遠征を行った。 [ 131 ]ホラサンのアラブ駐屯地からの距離、不利な地形と気候、敵の数的優位にもかかわらず、[ 132 ]クタイバは執拗な攻撃により、 706年から709年にブハラ、711年から712年にホラズムとサマルカンド、 713年にファルガナの降伏を勝ち取った。 [ 131 ]クタイバが707年(ヒジュラ暦88年)にブハラのヌムシュカトとラミスナの領土を征服する遠征中、彼はトルコの連合軍に直面した。そして唐の帝国。彼らの軍隊はフェルガナとソグディアナの兵士およそ20万人で、資料によると中国皇帝の甥とされるクル・マガユンが率いていた。激しい戦闘が起こった。クタイバは連合軍を戦闘で破り、その指揮官を撤退に追い込み、その後軍を率いてメルヴの基地に戻った。[ 133 ] [ 134 ]彼はサマルカンドとブハラにアラブの駐屯地と税務署を設立し、ゾロアスター教の火の神殿を破壊した。[ 135 ]両都市は将来イスラム教とアラビア語の学問の中心地として発展した。[ 132 ]ウマイヤ朝の宗主権は、権力を握っていた現地の支配者との朝貢同盟を通じて、征服したトランスオクシアナの残りの地域に対して確保された。[ 136 ] 708年から709年にかけて、ハッジャージュの親族であるムハンマド・イブン・アル・カシムは南アジア北西部を征服し、この新しい領土からシンド州を設立しました。[ 137 ] [ 138 ]トランスオクシアナ、シンド、ヒスパニアの征服によって得られた莫大な戦利品は、カリフ・ウマルの治世中の初期のイスラム教徒の征服で得られた金額に匹敵しました。[ 139 ]

アル・ワリード1世の後継者で弟のスレイマン(在位 715-717年)は前任者の軍国主義政策を継承したが、その治世中は領土拡大はほぼ停止した。[ 140 ] 714年のハッジャージュと715年のクタイバの死により、トランスオクシアナのアラブ軍は混乱状態に陥った。その後25年間、東方征服は行われず、アラブ人は領土を失った。[ 141 ] 717年、唐の中国軍がアクスの戦いでアラブ人を破り、アラブ人はタシケントへ撤退を余儀なくされた。[ 142 ]一方、716年、ホラサン知事ヤズィード・イブン・アル・ムハッラブは、南カスピ海沿岸のジュルジャン公国とタバリスタン公国を征服しようとした。[ 143 ]彼のホラサン軍とイラク軍はシリア軍の増援を受け、ホラサンへの初展開となったが、アラブ軍の当初の成功は、ファルーカーン大王率いるイランの現地連合軍によって覆された。その後、アラブ軍は朝貢協定と引き換えに撤退した。[ 144 ]

ビザンツ戦線では、スレイマンが前任者のコンスタンティノープル占領計画を精力的に引き継いだ。[ 145 ]彼の兄弟マスラマが 陸上からビザンツの首都を包囲し、 [ 146 ]ウマル・イブン・フバイラ・アル・ファザーリが海上からこの都市に対して作戦を開始した。[ 140 ]ビザンツはウマイヤ朝の艦隊を壊滅させ、マスラマの軍を破り、718年にマスラマはシリアへ撤退した。[ 147 ]この作戦中に甚大な損害を受けたため、ウマイヤ朝軍は占領したビザンツ国境地区から部分的に撤退したが、[ 148 ] [ 149 ] 720年には既に、ウマイヤ朝によるビザンツへの襲撃が再開されていた。しかし、コンスタンティノープルを征服するという目標は事実上放棄され、両帝国の国境はタウルス山脈とアンティタウルス山脈に沿って安定し、その後数世紀にわたって両軍は定期的に襲撃と反撃を続けた。[ 150 ] [ 151 ]

ウマル・イブン・アブドゥルアジズのカリフ制

息子か兄弟が後を継ぐだろうという期待に反して、スレイマンは従弟のウマル・イブン・アブドゥルアズィーズを後継者に指名し、ウマルは717年に就任した。コンスタンティノープル攻勢でアラブ軍が大きな損失を出した後、ウマルはカリフ国の戦線からアラブ軍を撤退させたが、彼の治世中に現在のフランスのナルボンヌが征服された。 [ 152 ] [ 148 ] [ 153 ]各州への監督を強化するため、ウマルは前任者の知事全員を解任し、新たに任命した人物は概ね有能で彼が統制できる人物であった。その結果、イラクと東部の広大な副王領は解体された。[ 152 ] [ 154 ]

ウマルの最も重要な政策は、アラブ人とマワリ(イスラム教徒の居住地)の地位を平等にする財政改革であり、[ 155 ]これによってイスラム教徒コミュニティを脅かしてきた長年の問題が解決された。[ 156 ]マワリに対するジズヤ(人頭税)は廃止された。[ 157 ]これまで、ジズヤは伝統的にカリフ国の非イスラム教徒多数派のために留保されていたが、イスラム教に改宗した非アラブ人にも課され続け、一方で征服した土地を耕作したすべてのイスラム教徒はハラジ(地代)を支払う義務があった。課税回避はイスラム教への大規模な改宗と駐屯都市への移住のための土地の放棄を促したため、特にエジプト、イラク、ホラーサーンでは税収を圧迫した。[ 158 ]そのため、ホーティングによれば、「ウマイヤ朝の支配者たちは、征服した人々がイスラム教を受け入れるのを阻止し、イスラム教徒として免除されていると主張している税金を支払い続けることを強制することに既得権益を持っていた」。[ 159 ]収入の減少を防ぐため、改宗者の土地は村の財産となり、ハラジの全額を支払う義務が残った。[ 156 ]

ウマルは、マルワーン朝の前任者たちのイスラム化運動を強め、イスラム教徒と非イスラム教徒を区別する措置を講じ、イスラムの偶像破壊を開始した。 [ 160 ]ウマイヤ朝カリフの中での彼の立場は異例であり、後のイスラムの伝統において、単なる世俗的な王(マリク)ではなく、正義と正統性を持つカリフ(ハリーファ)として認められた唯一の人物となった。[ 161 ]

後期マルワーン朝

ウマル2世の死後、アブド・アル=マリクのもう一人の息子、ヤズィード2世(在位 720-724年)がカリフとなった。彼の即位後間もなく、イラクでウマイヤ朝に対する新たな大規模な反乱が起こった。今回は著名な政治家ヤズィード・イブン・アル=ムハッラブによるものであった。ムハッラブはウマイヤ朝に対して聖戦を宣言し、バスラとワシトを制圧し、クーファンのエリート層の支持を得た。カリフ率いるシリア軍は反乱軍を撃破し、有力なムハッラブ朝を追撃してほぼ殲滅させ、ウマイヤ朝に対するイラクにおける最後の大規模な反乱を鎮圧した。[ 162 ]

ヤズィード2世はウマル2世の平等化改革を覆し、マワリにジズヤを再び課した。これが721年または722年にホラーサーンで反乱を引き起こし、反乱は約20年間続き、イフリーキヤのベルベル人による強い抵抗に遭遇した。そこでウマイヤ朝の総督は不満を抱いたベルベル人の衛兵によって暗殺された。[ 163 ]国境での戦争も再開され、トランスコーカサスのビザンチン帝国とハザール帝国に対する毎年の襲撃が再開された。[ 164 ]

ヒシャムのカリフ制と拡大の終焉

アブドゥル・マリクの息子でカリフとなったのはヒシャム(在位 724~743年)で、その長く波乱に満ちた治世は、とりわけ軍事拡大の抑制によって特徴づけられた。ヒシャムはダマスカスよりもビザンツ国境に近いシリア北部のレサファに宮廷を築き、コンスタンティノープル包囲戦の失敗以降中断されていたビザンツ帝国との交戦を再開した。新たな遠征はアナトリアへの数々の襲撃に成功したが、同時に大きな敗北(アクロイノンの戦い)にも見舞われ、領土拡大には繋がらなかった。

カリフの北西アフリカ拠点から、西ゴート王国沿岸部への一連の襲撃が続き、ウマイヤ朝によるイベリア半島の大部分の恒久的な占領(711年開始)と、南東ガリア(最後の拠点ナルボンヌは759年)への道が開かれた。ヒシャムの治世は、732年のトゥールの戦いでアラブ軍がフランク人に敗北したことで、西部における勢力拡大の終焉を目の当たりにした。アラブの勢力拡大は、721年のトゥールーズの戦い以降、既に制限されていた。739年、北アフリカで大規模なベルベル人の反乱が勃発した。これはおそらく、カリフ・ヒシャムの治世における最大の軍事的挫折であった。この反乱から、カリフ国外で最初のイスラム国家がいくつか誕生した。これはモロッコ独立の始まりとも考えられており、モロッコは20世紀まで東方カリフやその他の外国勢力の支配下に入ることはなかった。その後、アル・アンダルスにおけるウマイヤ朝の権威は崩壊した。インドでは、ウマイヤ朝軍は南インドのチャルキヤ朝と北インドのプラティハーラ朝に敗北し、アラブの東方進出は停滞した。[ 166 ] [ 167 ] [ 168 ]

コーカサスでは、ヒシャムの治世中にハザール人との対立が激化した。アラブ人はデルベントを主要な軍事拠点とし、北コーカサスへの幾度かの侵攻を開始したが、遊牧民であるハザール人を制圧することはできなかった。この戦いは困難で血なまぐさいものであり、 730年のマルジュ・アルダビールの戦いでアラブ軍は大敗を喫した。後のマルワン2世となるマルワン・イブン・ムハンマドは、737年にヴォルガ川にまで達したと伝えられる大規模な侵攻によって戦争を終結させたが、ハザール人は依然として征服されていなかった。

ヒシャムは東部でさらにひどい敗北を喫した。彼の軍は、バルフを中心地とするトハリスタンと、サマルカンドを中心地とするトランスオクシアナの両方を制圧しようとしたのである。両地域はすでに部分的に征服されていたものの、統治は依然として困難であった。ここでも、非アラブ人、とりわけトランスオクシアナのソグド人の改宗が大きな問題となった。724年の「渇きの日」におけるウマイヤ朝の敗北後、ホラーサーン地方の知事アシュラス・イブン・アブドゥッラー・アッ=スラミーは、イスラム教に改宗したソグド人への減税を約束したが、これがあまりにも人気を博し、州の税収が減少する恐れがあると判明したため、約束を撤回した。

731年のディヴェイルの戦いで敗北を喫した後、ホラーサーン・アラブ人の不満は急激に高まった。734年、アル=ハリス・イブン・スレイジュは反乱を率い、アラブ人入植者と現地住民の両方から広範な支持を得てバルフを占領したものの、メルヴの陥落には失敗した。この敗北の後、アル=ハリスの運動は解散したとみられる。非アラブ系ムスリムの権利問題は、ウマイヤ朝の終焉まで引き続き悩みの種となった。

第三フィトナ

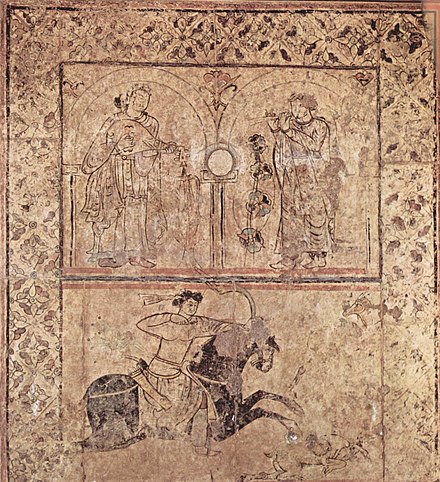

ヒシャムの後を継いだのは、ヤズィード2世の息子、アル=ワリード2世(743-744)でした。アル=ワリードは宗教よりも現世の享楽に興味を持っていたと伝えられており、その評判は、彼が築いたとされるいわゆる「砂漠の宮殿」(クサイル・アムラやヒルバト・アル=マフジャールなど)の装飾からも裏付けられます。彼は即位に反対した者を多数処刑し、またカーダリーヤ派を迫害したことで、たちまち多くの人々の敵意を招きました。

744年、ワリード1世の息子であるヤズィード3世がダマスカスでカリフに即位し、その軍勢はワリード2世を殺害した。ヤズィード3世は敬虔さで一定の評価を得ており、カダリーヤ派に好意的だった可能性もある。彼は統治開始からわずか6ヶ月で崩御した。

ヤズィードは弟のイブラヒムを後継者に指名していたが、マルワン1世の孫であるマルワン2世(744年 - 750年)が北の国境から軍を率いて744年12月にダマスカスに入り、カリフに即位した。マルワンは直ちに首都を北のハラン(現在のトルコ)に移した。しかし、首都移転に対する反発からか、シリアではまもなく反乱が勃発し、746年にマルワンは報復としてホムスとダマスカスの城壁を破壊した。

マルワーンはイラクとイランのハーリジュ派からも激しい抵抗に直面した。彼らはまずダッハーク・イブン・カイス、次いでアブー・デュラフをカリフとして擁立した。747年、マルワーンはイラクの支配権を回復したが、この頃にはホラーサーン地方でより深刻な脅威が生じていた。

アッバース朝革命と崩壊

アッバース朝一族が率いるハーシミヤ運動(カイサン派シーア派の一派)は、ウマイヤ朝を打倒した。アッバース朝はウマイヤ朝のライバルであるハーシム一族に属していたが、「ハーシミヤ」という言葉は、アリーの孫でありムハンマド・イブン・ハナフィーヤの息子であるアブー・ハーシムを指しているようだ。伝承によると、アブー・ハーシムは717年、フメイマにあるアッバース朝一族の当主ムハンマド・イブン・アリーの家で亡くなり、生前にムハンマド・イブン・アリーを後継者に指名した。この伝承により、アッバース朝は、ムハンマド・イブン・ハナフィーヤの支持者を自称していたムフタールの反乱の失敗に終わった支持者を結集することができた。

719年頃から、ハーシミヤ伝道団はホラーサーン地方で信奉者を求め始めました。彼らの活動は布教(ダワー)の一環として位置づけられていました。彼らはアッバース朝について明確に言及することなく、ムハンマドの「家族の一員」への支持を求めました。これらの伝道はアラブ人だけでなく非アラブ人(マワーリー)からも成功を収めましたが、特に後者が運動の発展において重要な役割を果たしたと考えられます。

746年頃、アブー・ムスリムはホラサンのハーシミヤ朝の指導権を握りました。747年、彼は黒旗を掲げてウマイヤ朝に対する公然たる反乱を起こし、成功しました。彼はすぐにホラサンの支配権を確立し、ウマイヤ朝の総督ナスル・イブン・サイヤールを追放して西方に軍を派遣しました。クーファは749年にハーシミヤ朝の手に落ち、イラクにおける最後のウマイヤ朝の拠点ワーシトは包囲され、同年11月、クーファのモスクでアブル・アッバース・アッサッファが新カリフとして承認されました。この時点でマルワーンはハランから軍を動員し、イラクに向けて進軍しました。750年1月、両軍はザブ川の戦いで遭遇し、ウマイヤ朝は敗北しました。 4月にダマスカスはアッバース朝に陥落し、8月にはエジプトでマルワーンが殺害された。シリアの一部のウマイヤ朝は、この支配に対して抵抗を続けた。ウマイヤ朝の諸侯、アブ・ムハンマド・アル=スフィヤニー、アル=アッバース・イブン・ムハンマド、ハシム・イブン・ヤズィードは、750年後半頃にシリアとイスラム・ビザンチン国境で反乱を起こしたが、敗北した。[ 169 ]

勝利者たちはシリアのウマイヤ朝の墓を冒涜し、ウマル2世の墓だけは残した。ウマイヤ朝の残党の大半は追跡され殺害された。アッバース朝がウマイヤ朝の人々に恩赦を宣言すると、80人が恩赦を求めて集まったが、全員が虐殺された。ヒシャムの孫の一人、アブド・アッラフマーン1世は生き残り、北アフリカを横断して逃亡し、ムーア人のイベリア半島(アル・アンダルス)に首長国を建国した。アル・アンダルス以外では認められていない主張で、彼はアッバース朝よりも正統な真のカリフ制であるウマイヤ朝が、彼を通してコルドバで継承されていると主張した。それは数世紀にわたって存続した。

シリアにもウマイヤ朝の一部が存続し[ 170 ] 、その子孫は第四次フィトナにおいて再び旧体制の復活を試みた。811年から813年にかけて、アブ・ウマイティル・スフヤーニーとマスラマ・イブン・ヤアクーブという二人のウマイヤ朝の王が相次いでダマスカスを掌握し、カリフを僭称した。しかし、彼らの反乱は鎮圧された[ 171 ] 。

プレヴィテ=オルトンは、ウマイヤ朝衰退の原因はイスラム教の急速な拡大にあると主張する。ウマイヤ朝時代には、ペルシャ人、ベルベル人、コプト人、アラム人が大規模な改宗によってイスラム教に改宗した。これらのマワリ(顧客)は、しばしばアラブ人の領主よりも教育水準が高く、文明化されていた。すべてのイスラム教徒の平等を基盤とする新たな改宗者たちは、政治情勢を一変させた。プレヴィテ=オルトンはまた、シリアとイラクの確執が帝国をさらに弱体化させたとも主張している。[ 172 ]

管理

初期のウマイヤ朝カリフたちは、以前同地域を支配していたビザンチン帝国の行政慣行と政治制度を踏襲し、帝国に安定した政権を築き上げた。[ 173 ]これらは、政治、軍事、徴税、宗教行政という4つの主要な政府部門で構成されていた。そして、それぞれがさらに多くの部門、官庁、部局に細分化された。

州

地理的に見ると、帝国はいくつかの州に分割されており、その境界はウマイヤ朝時代に何度も変更された。各州にはカリフによって任命された総督がいた。総督は、担当州の宗教関係者、軍の指導者、警察、そして行政官を統括していた。地方の経費は各州からの税収で賄われ、残りは毎年ダマスカスの中央政府に送られていた。王朝後期にウマイヤ朝の中央権力が衰えると、一部の総督は余剰税収をダマスカスに送金せず、莫大な私財を築いた。[ 174 ]

政府職員

帝国が拡大するにつれ、有能なアラブ人労働者の数は帝国の急速な拡大に対応しきれなくなった。そのため、ムアーウィヤは征服した州の地方政府職員の多くに、新ウマイヤ朝政権下で職を維持することを許可した。こうして、地方政府の業務の多くはギリシャ語、コプト語、ペルシア語で記録された。政府の業務がアラビア語で定期的に記録されるようになったのは、アブドゥル・マリクの治世になってからであった。 [ 174 ]

軍隊

ウマイヤ朝軍は主にアラブ人で、その中核はシリア市街地に定住した人々と、元々シリアで東ローマ帝国軍に従軍していたアラブ諸部族で構成されていた。彼らはシリア砂漠やビザンツ帝国との国境地帯の諸部族、そしてシリアのキリスト教徒諸部族の支援を受けていた。兵士は陸軍省(Diwan Al-Jaysh)に登録され、給与を受けていた。軍は地方の要塞都市を拠点とするジャンド(部隊)に分かれていた。[ 175 ]ウマイヤ朝シリア軍は近接歩兵戦を得意とし、戦闘ではおそらくローマ軍との戦闘経験から、膝をついて槍を構える壁のような陣形を好んで用いた。これは元々のベドウィンの機動力と個人主義的な戦闘スタイルとは根本的に異なっていた。[ 176 ] [ 177 ]

貨幣

ビザンツ帝国とササン朝は、イスラム教徒の征服以前から貨幣経済に依存しており、その制度はウマイヤ朝時代にも存続した。ビザンツの貨幣は658年まで使用され、ビザンツの金貨は 700年頃の貨幣改革まで使用されていた。[ 178 ]さらに、ウマイヤ朝はダマスカスで独自の貨幣を鋳造し始めた。当初は既存の貨幣に類似していたが、後に独自の方向に発展していった。これらは歴史上、イスラム教徒の政府によって鋳造された最初の貨幣であった。[ 174 ]

初期のイスラム硬貨はビザンチン帝国とササン朝の図像をそのまま再利用していたが、新たなイスラム的要素が加えられていた。[ 179 ]いわゆる「アラブ・ビザンチン」硬貨はビザンチン帝国の硬貨を模倣したもので、ウマイヤ朝が台頭する前後のレヴァント諸都市で鋳造された。[ 180 ]これらの硬貨の中には、おそらくダマスカスで鋳造されたものがあり、ビザンチン帝国のヘラクレイオス皇帝の硬貨を模倣したものもあり、皇帝とその息子ヘラクレイオス・コンスタンティヌスの肖像も含まれていた。裏面には、ビザンチン帝国の伝統的な階段上の十字架の図像が、明らかに非イスラム的な意味合いを避けるために修正されていた。[ 179 ]

690年代、アブドゥル・マリクの治世下で、新たな実験の時代が始まりました。[ 179 ] [ 181 ] 692年から696年の間に鋳造された、ビシュル・イブン・マルワン総督率いるイラクの造幣局と関係のある「アラブ・ササン朝」硬貨の中には、ササン朝の火祭壇の図像の使用をやめ、アラブの衣装を着た3人の男性像に置き換えたものがあります。これは、イスラム教の祈り、あるいはフトバ(金曜の説教)の行いを描こうとした試みだったと考えられます。[ 181 ] 695年から698年の間に鋳造された別の硬貨には、アーチの下に槍の図像が描かれています。これはミフラーブを表すか、「聖なるアーチ」を表すか、様々な解釈がなされてきました。後者は後期古代のモチーフです。この槍は、ムハンマドがモスクに入る際に携えた槍(アナザ)であると考えられています。 [ 181 ]

696年から699年の間に、カリフは金、銀、青銅の新しい貨幣制度を導入した。[ 179 ] [ 180 ]貨幣には一般に図像のないアラビア語の碑文が刻まれており、以前の図像的伝統は終焉を迎えた。[ 180 ]主要な金の単位はディナール(ローマのデナリウスに由来)で、銀貨20枚の価値があった。これはビザンチン帝国のソリドゥスをモデルにしたものと思われる。[ 180 ]銀貨はディルハム(ギリシャのドラクマに由来)と呼ばれた。その大きさと形はササン朝の貨幣をモデルにしており、初期のビザンチン帝国時代よりもはるかに大量に鋳造された。[ 180 ]青銅貨はファルスまたはフルス(ビザンチン帝国のフォリスに由来)と呼ばれた。[ 180 ]

パレスチナで発見された青銅貨幣の一群[ 182 ]は、 690年代後半の貨幣改革以降のもので、七枝のメノーラーの像、その後五枝のメノーラーの像が描かれ、その上にアラビア語でシャハーダの碑文が刻まれている。[ 179 ]これらの像は、キリスト教のメノーラーの表現[ 179 ]、あるいはそれ以前のハスモン朝のモデルに基づいている可能性がある。[ 182 ]五枝バージョンへの変更は、この描写をユダヤ教やキリスト教のバージョンとさらに区別することを意図していた可能性がある。[ 179 ]

中央ディワン

カリフの行政を補佐するために、中央には6つの委員会がありました。ディワン・アル・ハラジ(歳入委員会)、ディワン・アル・ラサイル(通信委員会)、ディワン・アル・ハタム(印章委員会)、ディワン・アル・バリド(郵便委員会)、ディワン・アル・クダット(司法委員会)、ディワン・アル・ジュンド(軍事委員会)です。

ディワン・アル・ハラジ

中央歳入庁は中央政府の財政全体を管理し、帝国への税金の賦課と徴収、そして国家の歳入の分配も行いました。

ディワン・アル・ラサイル

ウマイヤ朝時代には通信局が常設され、中央および地方の役人に対し国書や回状を発行した。通信局は全ての通信局の活動を調整し、事務局長として全ての通信を処理した。

ディワン・アル・ハタム

偽造を減らすため、ムアーウィヤは一種の国家官房とも言うべきディワン・アル=ハタム(登記局)を設立した。この局は、原本を封印して送付する前に、各公文書の写しを作成し保管していた。こうして、アブド・アル=マリク率いるウマイヤ朝によって、ダマスカスに国家公文書館が整備された。ウマイヤ朝時代、アラビア語の文字が刻まれた鉛の印章は、アラブ人とイスラム教徒の明確な政治体制を構築する上で重要な道具となり、国家のイスラム主義的志向の拡大に不可欠であった。[ 183 ]

ディワン・アル・バリド

郵便制度はムアーウィヤによって導入され、アブドゥルマリクはそれを帝国中に広め、ワリードはそれをフル活用した。ウマル・イブン・アブドゥルアズィーズは、ホラーサーン街道沿いに段階的にキャラバンサライを建設することでこれをさらに発展させた。カリフと各州に駐在する代理人や役人の間では、馬を使って郵便物を運んだ。主要街道は12マイル(19km)ごとの段階に分かれており、各段階では馬、ロバ、ラクダが郵便物を運ぶ準備ができていた。このサービスは主に政府職員のニーズを満たしていたが、旅行者や彼らの重要な手紙もこのシステムの恩恵を受けた。郵便馬車は兵士の迅速な輸送にも使用された。一度に50人から100人を運ぶことができた。ユスフ・イブン・ウマル・サカフィ知事の指揮下では、イラクの郵政部門は年間400万ディルハムの費用がかかっていた。

ディワン・アル・クダット

イスラム教の初期には、司法はムハンマドとラシドゥーン朝のカリフたちによって直接執行されていました。カリフ制の拡大後、ウマル1世は司法と行政を分離する必要があり、早くもヒジュラ暦643/23年にエジプトで最初のカーディー(裁判官)を任命しました。661年以降、ヒシャーム2世とワリード2世のカリフ時代には、エジプトで一連の裁判官が務めました。

ディワン・アル・ジュンド

ウマイヤ朝は、すべてのアラブ人と他民族のイスラム軍兵士に年金を支給していたウマルのディワーン(軍法会議)の運営方法を変更した。ウマイヤ朝は登録簿に干渉し、年金受給者は現役でなくても年金を生活手当とみなした。ヒシャムはこれを改革し、戦闘に参加した者だけに支給するようにした。ビザンチン帝国の軍制に倣い、ウマイヤ朝は軍の組織全体を改革し、中央、両翼、前衛、後衛の5個軍団に分け、行軍中も戦場でも同一の隊形をとった。マルワン2世(740-750)は旧来の軍団編成を廃止し、小規模でまとまったクルドゥール(大隊)を導入した。ウマイヤ朝の軍は歩兵、騎兵、砲兵の3個師団に分かれた。アラブ軍の軍服と武装はギリシャ式であった。ウマイヤ朝の騎兵は平鞍と丸鞍を用いていた。砲兵はアラダ(バリスタ)、マンジャニク(マンゴネル)、ダババまたはカブシュ(破城槌)を用いた。重装兵器、攻城兵器、そして荷物は、軍の後方でラクダに乗せられて運ばれた。

社会組織

ウマイヤ朝には主に4つの社会階級がありました。

- イスラム教徒のアラブ人

- イスラム教徒の非アラブ人(イスラム教徒のアラブ人の顧客)

- ズィンミー(キリスト教徒、ユダヤ教徒、ゾロアスター教徒などの非イスラム教徒の自由人)

- 奴隷

イスラム教徒のアラブ人は社会の頂点に君臨し、征服した地域を統治することを自らの義務と考えていた。アラブ系イスラム教徒は非アラブ系イスラム教徒よりも高い評価を受けており、一般的に他のイスラム教徒と交わることはなかった。

イスラム教が広まるにつれ、イスラム教徒人口に占める非アラブ人の割合はますます増加しました。改宗者にはイスラム教徒のアラブ人と同じ権利が与えられなかったため、社会不安が生じました。改宗者が増えるにつれて、非ムスリムからの税収も危険なほど減少しました。これらの問題は悪化し続け、740年代のアッバース朝の反乱を引き起こすに至りました。 [ 185 ]

非イスラム教徒

ウマイヤ朝における非ムスリム集団(キリスト教徒、ユダヤ教徒、ゾロアスター教徒、そして異教徒を含む)はズィンミーと呼ばれていました。彼らは、支配者であるムスリムの政治的優位性を受け入れ、承認する限り、二級市民として法的に保護された地位を与えられました。より具体的には、非ムスリムはジズヤと呼ばれる税金を支払わなければなりませんでしたが、ムスリムはこれを支払う必要はなく、代わりにザカート(税金)を支払うことになりました。非ムスリムがイスラム教に改宗した場合、ジズヤの支払いは停止され、代わりにザカート(税金)を支払うことになりました。

ウマイヤ朝はゾロアスター教徒の敵を倒すことには厳格であったが、[ 186 ]自らの権威を認めたゾロアスター教徒には保護と比較的寛容な宗教的寛容を示した。[ 186 ]実際、ウマル2世は手紙の中で「拝火教徒(ゾロアスター教徒)がイスラム教徒と和解し合意している限り、彼らのシナゴーグや教会や寺院を破壊してはならない」と命じたと伝えられている。[ 187 ]フレッド・ドナーは、イラン北部のゾロアスター教徒は「信者」にほとんど浸透されず、貢納税、つまりジズヤと引き換えに事実上完全な自治権を獲得したと述べている。[ 188 ]ドナーは「ゾロアスター教徒はイスラム教の台頭後も何世紀にもわたってイラン北部と西部、その他の地域に多数存在し続け、実際、ゾロアスター教の宗教文書の正典の多くはイスラム時代に詳述され、書き留められた」と付け加えている。[ 188 ]

キリスト教徒とユダヤ教徒はそれぞれのコミュニティ内で偉大な神学思想家を輩出し続けたが、時が経つにつれ知識人の多くがイスラム教に改宗したため、非イスラム教徒のコミュニティでは偉大な思想家が不足するようになった。[ 189 ]ウマイヤ朝時代の重要なキリスト教著述家には、神学者ダマスコのヨハネ、マイウマのコスマス司教、アレクサンドリアの教皇ベンヤミン1世、ニネベのイサクなどがいる。[ 190 ]

非ムスリムは帝国の最高位の公職に就くことはできなかったが、政府内の多くの官僚的地位に就いた。ウマイヤ朝政府におけるキリスト教徒の重要な例として、サルジュン・イブン・マンスールが挙げられる。彼はウマイヤ朝初期カリフのメルキト派キリスト教徒の役人であった。ダマスカスの著名なビザンツ官僚の息子であった彼は、ウマイヤ朝初期カリフのムアーウィヤ1世とヤズィード1世の寵愛を受け、 7世紀半ばから700年までシリアの財政行政の長を務めたが、カリフのアブド・アルマリク・イブン・マルワーンが、カリフ制の行政をアラビア語化しようとした取り組みの一環として彼を解任した。イスラム歴史家アル=バラドゥリとアル=タバリによれば、サルジュンはウマイヤ朝初代カリフ、ムアーウィヤ1世(在位 661-680年)のマウラ(長老)であり、[ b ]ムアーウィヤ1世の「秘書兼事務責任者」を務めていた。[ 190 ] [ 192 ]聖人伝は、信頼性は低いものの、サルジュンをダマスカスとその近郊の行政において「統治者」(アルコン、あるいはアミール)として、歳入徴収の責任を負っていたとしている。[ 190 ]この立場での彼の言及は、アル=マスーディーの資料集など、後世の資料集にも見られる。[ 191 ]サルジュン・イブン・マンスールの後継者は、同じくキリスト教徒のスレイマン・イブン・サアド・アル=フシャニである。[ 193 ]

ムアーウィヤがマイスン・ビント・バフダル(ヤズィードの母)と結婚したのは、彼女がシリアの大きなシリア正教アラブ部族であるカルブ族の族長の娘であったため、政治的な動機によるものであった。 [ 194 ]カルブ族は、イスラム教徒が初めてシリアに入ったとき、おおむね中立を保っていた。[ 45 ]シリアでイスラム教徒軍の多くを死滅させた疫病の後、ムアーウィヤはマイスンと結婚することで、シリア正教キリスト教徒をビザンチン帝国に対して利用した。

トム・ホランドは、キリスト教徒、ユダヤ教徒、サマリア人、マニ教徒は皆、ムアーウィヤによって温かく扱われたと記している。[ 195 ]ムアーウィヤは地震で倒壊したエデッサの大聖堂を修復した。[ 196 ]ホランドはまた、「ムアーウィヤはローマとの戦争を残酷に遂行したが、もはや敵軍に踏みにじられることも、敵対的な監視塔によって分断されることもなくなった彼の民衆は、ついに平和を知った。彼の時代には正義が栄え、彼の支配下にあった地域には大いなる平和が訪れた。彼は誰もが望むように生きることを許した。」[ 195 ]

建築

ウマイヤ朝は帝国内に壮大な会衆用モスクや宮殿を建設した。現存するモスクのほとんどは、彼らの主要拠点であったレヴァント地方にある。彼らはまた、イスラム教の既存の政策を継続し、各州に新たな駐屯都市(アムサール)を建設してさらなる拡大の拠点とした。[ 199 ]最も有名な建造物には、エルサレムの岩のドームとダマスカスの大モスクがある。[ 200 ]その他の建造物には、キルバト・アル・マフジャルやクサイル・アムラといった砂漠の宮殿がある。[ 199 ]これらのプロジェクトの中でも、ダマスカスの大モスクの建設は、ギリシャ、ペルシャ、コプト、インド、マグレブの職人が起用されたことから、帝国の多様性を反映している。[ 201 ]

ウマイヤ朝の保護下で、イスラム建築は確立されたビザンチンおよびササン朝建築の伝統を継承していましたが、これらの様式の要素を組み合わせ、新しい建築様式を実験し、豪華な装飾プログラムを実施することで革新も遂げました。[ 199 ]ビザンチン様式のモザイクは岩のドームとダマスカスの大モスクの両方に顕著に見られますが、そこに人物が描かれていないことは、宗教美術における人物表現に対するイスラムのタブーを示す新たな特徴でした。宮殿は床モザイク、フレスコ画、レリーフ彫刻で装飾され、その中には人物や動物の表現も含まれていました。[ 199 ]このようにウマイヤ朝建築は、初期のイスラム建築と視覚文化が独自のアイデンティティを形成し始めた重要な過渡期でした。[ 202 ]

アル・アンダルスのウマイヤ朝の分家はコルドバ首長国を統治し、その後コルドバのカリフ国を樹立したが、イベリア半島ではコルドバの大モスクやマディーナ・アル・ザーラなど大規模な建築プロジェクトを手掛け、後の西方イスラム世界の建築に影響を与えた。[ 203 ]

遺産

| レヴァントの歴史 |

|---|

| 先史時代の文化 |

| 古代史 |

| 古典古代 |

| 中世 |

| 近代史 |

ウマイヤ朝は、領土拡大と、それによって引き起こされた行政上および文化上の諸問題の両方によって特徴づけられました。いくつかの顕著な例外はあったものの、ウマイヤ朝は、新しく改宗したムスリム(マワーリ)よりも、旧来のアラブ系エリート一族、特に自らの権利を重視する傾向がありました。そのため、彼らは多くのライバルたちよりも、イスラム教に対する普遍主義的な考え方をあまり重視していませんでした。G・R・ホーティングが述べているように、「イスラム教は事実上、征服貴族の所有物とみなされていた」のです。[ 204 ]

ウマイヤ朝時代にはアラビア語が行政言語となり、レヴァント、メソポタミア、北アフリカ、イベリア半島でアラビア化が進んだ。 [ 205 ]国家文書や通貨はアラビア語で発行された。イスラム教への改宗も進み、カリフ制領土内ではイスラム教徒の人口が増加した。

一般的な見解によれば、ウマイヤ朝はカリフ制を宗教制度(ラシドゥーン・カリフ時代)から王朝制度へと変容させたとされている。[ 200 ]しかし、ウマイヤ朝のカリフたちは自分たちを地上における神の代表者と認識しており、「神の法令の定義と精緻化、言い換えればイスラム法の定義と精緻化」に責任を負っていたようだ。[ 206 ]

ウマイヤ朝は、後世のイスラム歴史家から概ね否定的な評価を受けており、真のカリフ制(カリフ制)ではなく、王権(専制政治を連想させる言葉である「ムルク」)を推進したと非難されている。この点において、ウマイヤ朝のカリフたちが自らを「カリフ・ラスール・アッラー」(「神の使徒の後継者」、伝統で好まれた称号)ではなく、 「カリフ・アッラー」(「神の代理人」)と呼んだことは注目に値する。この区別は、ウマイヤ朝が「自らを共同体の長として神の代理人とみなし、新興の宗教学者層と宗教的権力を共有したり委譲したりする必要性を感じていなかった」ことを示していると思われる。[ 207 ]実際、ウマイヤ朝時代の歴史の一次史料となる伝承を収集・記録したのは、主にイラクを拠点としていたこの学者たちであった。したがって、この歴史を再構築するには、バグダードのアッバース朝宮廷で書かれたタバリーやバラドゥリの歴史書といった史料に主に依拠する必要がある。

イマーム・マリクによる『アル・ムワッタ』は、アッバース朝初期にメディナで書かれた。ウマイヤ朝の歴史書ではなく、クルアーンやムハンマドの言動に重点を置いていたため、反ウマイヤ朝の内容は含まれていない。アル・マスウーディーに関する最初期のシーア派寄りの記述ですら、よりバランスが取れている。アル・マスウーディーのイブン・ヒシャームは、ムアーウィヤに関する最初期のシーア派の記述である。彼は、ムアーウィヤが大帝国を運営する重荷にもかかわらず、多くの時間を祈りに費やしていたことを伝えている。[ 208 ]ウマイヤ朝のほとんどを殺害し、ムアーウィヤとウマル・イブン・アブドゥルアズィーズ以外のウマイヤ朝統治者の墓を破壊した後、後期アッバース朝に書かれた歴史書は、より反ウマイヤ朝的なものとなっている。[ 209 ]アッバース朝時代後期にイランで書かれた書物は、当時イランがスンニ派であったにもかかわらず、より反ウマイヤ朝的な内容となっている。ペルシア帝国の崩壊後、イランでは反アラブ感情が高まった。[ 210 ]

現代のアラブ民族主義は、ウマイヤ朝時代を、自らが模倣しようとしたアラブ黄金時代の一部とみなしている。これは特にシリア民族主義者、そしてウマイヤ朝と同様にダマスカスを中心とする現在のシリア国家に当てはまる。[ 211 ]ウマイヤ朝の旗はムアーウィヤ・イブン・アビー・スフヤーンの旗に倣って白であった。[ 212 ]現在、この色は4つの汎アラブ色の一つであり、多くのアラブ諸国の旗に様々な組み合わせで用いられている。

宗教的視点

スンニ派

一部のイスラム教徒は、ウマイヤ朝が政府に非イスラム教徒の元ローマ行政官をあまりにも多く抱えていると批判した。[ 213 ]イスラム教徒が都市を占領すると、民衆の政治的代表者、ローマの徴税官、そして行政官をそのまま残した。中央政府への税金は民衆の政治的代表者によって計算され、交渉された。中央政府と地方政府はそれぞれ提供したサービスに対して報酬を受け取っていた。多くのキリスト教都市は、税金の一部を教会の維持や独自の組織の運営に充てていた。後に、ウマイヤ朝はイスラム教に改宗した人々の税金を減免しなかったとして、多くのイスラム教徒から批判された。[ 214 ]

その後、ウマル・イブン・アブドゥルアズィーズが権力を握ると、これらの税金を減額しました。そのため、彼は4人のラシドゥーン・カリフに次ぐ偉大なイスラム教指導者の一人として称賛されています。イマーム・アブ・ムハンマド・アブドゥッラー・イブン・アブドゥル・ハカム(829年に生き、ウマル・イブン・アブドゥルアズィーズの伝記を著した)[ 215 ]は、これらの税金の減額は経済を刺激し富をもたらした一方で、政府の予算、そして最終的には国防予算も削減したと述べています。

ウマイヤ朝の君主の中で、スンニ派の文献からその敬虔さと正義を満場一致で称賛されているのは、ウマル・イブン・アブドゥルアズィーズだけです。彼はイスラム教の布教に尽力し、イスラム教改宗者へのジズヤ税を廃止することで、マワーリー(イスラム教の支配者)の自由を確立しました。イマーム・アブ・ムハンマド・アブドゥッラー・イブン・アブドゥル・ハカムは、ウマル・イブン・アブドゥルアズィーズが親族への個人的手当も停止し、帝国の他の全員に手当を与えない限り、親族にも手当を与えることはできないと述べたと述べています。720年にウマル・イブン・アブドゥルアズィーズが毒殺された後、歴代の政府はウマル・イブン・アブドゥルアズィーズの税制を覆そうと試みましたが、反乱が起こりました。

シーア派

シーア派によるウマイヤ朝に対する否定的な見方は、シーア派の書物『スルフ・アル=ハサン』に簡潔に述べられている。[ 216 ]スンニ派からは正統とはみなされていないシーア派のハディースによると、アリーは彼らを最悪のフィトナと表現している。[ 217 ]シーア派の史料では、ウマイヤ朝は「暴君的、反イスラム的、無神論的」と広く表現されている。[ 218 ]シーア派は、王朝の創始者ムアーウィヤが657年に自らをカリフと宣言し、ムハンマドの義理の息子で従兄弟である統治カリフのアリーと戦争を起こし、スィッフィーンの戦いで衝突したと指摘している。ムアーウィヤはまた、ムハンマドの孫であるハッサンとの条約に違反して、息子のヤズィードを後継者に宣言した。ムハンマドのもう一人の孫、フサイン・イブン・アリーは、カルバラーの戦いでヤズィードに殺害された。さらに、シーア派のイマームであるアリー・イブン・フサイン・ザイン・アル=アビディンも、ウマイヤ朝のカリフたちの手によって殺害された。

バハイ教徒

ヨハネの黙示録(12:3)の預言の説明を求められたアブドル・バハは、 『いくつかの質問に答える質問』の中で、「七つの頭と十本の角を持ち、頭に七つの冠を戴いた大きな赤い竜」[ 219 ]は、 「預言者ムハンマドの宗教とアリーの現実に反抗した」ウマイヤ朝のカリフを指していると示唆している[ 220 ] [ 221 ] 。

竜の七つの頭は、ウマイヤ朝が支配した7つの州、すなわちダマスカス、ペルシア、アラビア、エジプト、アフリカ、アンダルシア、トランスオクシアナを象徴しています。十本の角は、ウマイヤ朝の指導者の10人の名前、すなわちアブー・スフヤーン、ムアーウィヤ、ヤズィード、マルワーン、アブドゥル・マリク、ワリード、スレイマン、ウマル、ヒシャム、イブラヒムを表しています。ヤズィード2世とヤズィード3世のように、一部の名前は再利用されていますが、本解釈では考慮されていません。

カリフ一覧

| カリフ | 治世 |

|---|---|

| ムアーウィヤ1世イブン・アブ・スフヤーン | 661年7月28日 – 680年4月27日 |

| ヤズィード1世イブン・ムアーウィヤ | 680年4月27日 – 683年11月11日 |

| ムアーウィヤ2世イブン・ヤズィード | 683年11月11日 – 684年6月 |

| マルワン1世イブン・アル・ハカム | 684年6月 – 685年4月12日 |

| アブドゥル・マリク・イブン・マルワン | 685年4月12日 – 705年10月8日 |

| アル・ワリード1世イブン・アブドゥル・マリク | 705年10月8日 – 715年2月23日 |

| スレイマン・イブン・アブドゥル・マリク | 715年2月23日 – 717年9月22日 |

| ウマル・イブン・アブドゥル・アジズ | 717年9月22日 – 720年2月4日 |

| ヤズィード2世・イブン・アブドゥル・マリク | 720年2月4日 – 724年1月26日 |

| ヒシャム・イブン・アブドゥル・マリク | 724年1月26日 – 743年2月6日 |

| アル=ワリード2世イブン・ヤズィード | 743年2月6日 – 744年4月17日 |

| ヤズィード3世イブン・アル・ワリード | 744年4月17日~744年10月4日 |

| イブラヒム・イブン・アル・ワリード | 744年10月4日~744年12月4日 |

| マルワン2世イブン・ムハンマド(ジャズィーラ地方のハランを統治) | 744年12月4日 – 750年1月25日 |

参照

注記

- ^スフィヤー朝の最年長の存命人物であるアル=ワリード・イブン・ウトバはムアーウィヤ1世の同母兄弟の息子で、ムアーウィヤ2世の死後まもなく死去した。一方、亡くなったカリフのもう一人の父方の叔父であるウスマーン・イブン・アンバサ・イブン・アビ・スフィヤーンは、ヨルダン地方のカルブの支援を受けており、母方の叔父であるイブン・アル=ズバイルのカリフ位を承認した。 [ 74 ]イブン・バフダルはムアーウィヤ2世の兄弟であるハリドとアブドゥッラーを後継者に推したが、シリアの親ウマイヤ朝の部族貴族のほとんどから彼らは若すぎて経験不足だとみなされていた。 [ 77 ] [ 78 ]

- ^ムアーウィヤ1世は一般的にキリスト教徒に対して好意的であり、アル・ヤークービーによれば、行政上の役職にキリスト教徒を雇用した最初のイスラム教カリフであった。 [ 191 ]

参考文献

- ^ a b Taagepera, Rein (1997年9月). 「大規模政治体制の拡大と縮小パターン:ロシアの文脈」 . International Studies Quarterly . 41 (3): 496. doi : 10.1111/0020-8833.00053 . JSTOR 2600793. 2018年11月19日時点のオリジナルよりアーカイブ。2018年8月22日閲覧。

- ^ "Umayyad" . Collins English Dictionary . HarperCollins . 2019年5月12日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2019年5月12日閲覧。

- ^ 「ウマイヤ朝」『アメリカン・ヘリテージ英語辞典』(第5版)ハーパーコリンズ。 2019年5月12日閲覧。 • 「ウマイヤ朝」。オックスフォード・ディクショナリーズUSディクショナリー。オックスフォード大学出版局。 2019年5月12日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2019年5月12日閲覧。 • 「ウマイヤ朝」 .オックスフォード・ディクショナリーズ英国英語辞典.オックスフォード大学出版局. 2019年5月12日時点のオリジナルよりアーカイブ。 • 「ウマイヤ朝」 . Merriam-Webster.com辞書. Merriam-Webster . 2019年5月12日閲覧。

- ^ 「ウマイヤ朝」ブリタニカ百科事典。2015年6月19日時点のオリジナルよりアーカイブ。2016年5月19日閲覧。

- ^バートン、サイモン(2009年6月30日)『スペインの歴史』マクミラン国際高等教育、 pp.44-5 . ISBN 978-1-137-01347-7。

- ^ヴェナブル、フランシス・プレストン (1894). 『化学小史』ヒース出版、p. 21 .

- ^ a bラーマン 1999、128ページ。

- ^ 「イスラム経済」www.hetwebsite.net . 2019年11月5日時点のオリジナルよりアーカイブ。2018年10月10日閲覧。

- ^ベンサル、ジョナサン (1998). 「クルアーンにおける施しへの呼びかけ:ザカート、イスラム教の施しの伝統」(PDF) . ISIMニュースレター. 98 (1): 13–12 . 2020年11月24日時点のオリジナルよりアーカイブ(PDF) . 2021年5月18日閲覧。

- ^キャベンディッシュ、マーシャル (2006). 『世界とその人々 』 マーシャル・キャベンディッシュ. p. 185. ISBN 978-0-7614-7571-2. 2023年3月24日時点のオリジナルよりアーカイブ。2020年8月25日閲覧。

- ^ハーグ、マイケル(2012年)『テンプル騎士団の悲劇:十字軍国家の興亡』プロファイルブックス、ISBN 978-1-84765-854-8. 2023年3月24日時点のオリジナルよりアーカイブ。2020年8月25日閲覧。

- ^ Yalman, Suzan (2001年10月). 「ウマイヤ朝時代(661–750)の美術」 .ハイルブルン美術史年表. リンダ・コマロフの原著に基づく. ニューヨーク: メトロポリタン美術館. 2020年9月20日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2020年9月23日閲覧。

- ^ Levi Della Vida & Bosworth 2000、p. 838。

- ^ドナー 1981、51ページ。

- ^ホーティング 2000、22~23頁。

- ^ヴェルハウゼン 1927年、40~41頁。

- ^ホーティング 2000、23ページ。

- ^ドナー 1981、77ページ。

- ^ヴェルハウゼン 1927、20ページ。

- ^ヴェルハウゼン 1927年、20~21頁。

- ^ケネディ 2004、50ページ。

- ^ケネディ 2004、51ページ。

- ^ケネディ 2004、51~52頁。

- ^ケネディ 2004、51–53ページ。

- ^マデルング 1997、45ページ。

- ^ドナー 1981、114ページ。

- ^ a bマデルング 1997、60~61頁。

- ^ a bマデルング 1997、61ページ。

- ^ケネディ 2004、62~64頁。

- ^ a b c d eマデルング 1997年、80頁。

- ^ a b c dウェルハウゼン、1927 年、p. 45.

- ^ケネディ2004、70ページ。

- ^ a b cケネディ 2004、75ページ。

- ^ケネディ 2004、63ページ。

- ^マデルング 1997、80~81頁。

- ^マデルング 1997、81ページ。

- ^マデルング 1997、141ページ。

- ^ケネディ 2004、75~76ページ。

- ^ホーティング 2000、27ページ。

- ^ a b cケネディ2004、76ページ。

- ^ a bウェルハウゼン、1927 年、p. 53.

- ^ケネディ 2004、76、78頁。

- ^ヴェルハウゼン 1927年、55~56頁。

- ^マデルング 1997、190ページ。

- ^ a b c d e f Hinds 1993、265ページ。

- ^ケネディ2004、79ページ。

- ^ケネディ 2004、80ページ。

- ^ Hinds 1993、59ページ。

- ^ヴェルハウゼン 1927、59ページ。

- ^ヴェルハウゼン 1927年、59~60頁。

- ^ Hawting 2000a、842ページ。

- ^ヴェルハウゼン 1927、55ページ。

- ^ケネディ 2004、86~87頁。

- ^ケーギ 1992、247頁。

- ^ケネディ 2004、87~88頁。

- ^リリー 1976、81–82ページ。

- ^ケネディ 2004、82ページ。

- ^ケネディ 2004、82~83頁。

- ^ a b c dケネディ 2004、p.83。

- ^ケネディ 2004、83~85頁。

- ^ケネディ2004、85ページ。

- ^ a bケネディ 2004、p.86。

- ^ケネディ 2004、87ページ。

- ^ケネディ2007、209ページ。

- ^ Christides 2000、790ページ。

- ^ヴェルハウゼン 1927年、135ページ。

- ^ Duri 2011、22~23頁。

- ^ケネディ 2004、88ページ。

- ^ケネディ 2004、88~89頁。

- ^ a bケネディ 2004、p.89。

- ^ケネディ 2004、89~90頁。

- ^ a bケネディ 2004、90ページ。

- ^ギブ 1960a、55ページ。

- ^ a bボスワース 1993、268ページ。

- ^ Duri 2011、23~24頁。

- ^ Levi Della Vida & Bosworth 2000、838–839 ページ。

- ^ a b cケネディ 2004、91ページ。

- ^ Duri 2011、24~25頁。

- ^ a bケネディ 2004、90~91頁。

- ^クローン1994、45ページ。

- ^ a bクローン1994、46ページ。

- ^ヴェルハウゼン 1927年、201~202頁。

- ^ a b c dケネディ 2001、33ページ。

- ^ヴェルハウゼン 1927年、182ページ。

- ^ケネディ 2004、92~93頁。

- ^ケネディ 2004、92ページ。

- ^ケネディ 2004、93ページ。

- ^ケネディ 2001、32~33頁。

- ^ディクソン 1969年、220~222頁。

- ^ケネディ 2004、97~98頁。

- ^ディクソン 1969、174–176、206–208ページ。

- ^ディクソン 1969年、235~239頁。

- ^ケネディ 2004、98ページ。

- ^ギブ1960b、76ページ。

- ^ケネディ2016、87頁。

- ^ヴェルハウゼン 1927年、231ページ。

- ^ケネディ 2016、87~88頁。

- ^ a b c dケネディ 2016、88頁。

- ^ a b c dケネディ 2001、34ページ。

- ^ a b c d e f g hギブ 1960b、p. 77.

- ^ a bケネディ 2016、85頁。

- ^ホーティング 2000、62ページ。

- ^ラマダン、タレク・A. (2017). 「記された行政物質文化とシリア・パレスチナにおけるウマイヤ朝の発展(紀元661-750年)(博士論文)」ウェイン州立大学博士論文集。

- ^ a b cケネディ 2016、89頁。

- ^ a b cブランキンシップ 1994年、28、94頁。

- ^ブランキンシップ 1994、28ページ。

- ^ a bブランキンシップ 1994、94ページ。

- ^ホーティング 2000、63ページ。

- ^ Duri 1965、324ページ。

- ^ホーティング 2000、63~64頁。

- ^ヴェルハウゼン 1927、219–220頁。

- ^ブランキンシップ 1994、95ページ。

- ^ジョンズ2003、424–426頁。

- ^エラッド 1999、45ページ。

- ^ a bグラバー 1986、299ページ。

- ^ a b Hawting 2000、60ページ。

- ^ジョンズ2003、425–426頁。

- ^エリセエフ 1965年、801ページ。

- ^ Hillenbrand 1994、71–72 ページ。

- ^ a bケネディ 2016、90頁。

- ^リリー 1976、110–112ページ。

- ^リリー 1976、112–116ページ。

- ^ブランキンシップ 1994、107ページ。

- ^ Ter-Ghewondyan 1976、20–21 ページ。

- ^リリー 1976、113–115ページ。

- ^ a bケーギ 2010、p. 14。

- ^ a b cタルビ 1971、271ページ。

- ^ケネディ2007、217ページ。

- ^レヴィ=プロヴァンス 1993、p. 643.

- ^ケーギ 2010、15頁。

- ^ a b cケネディ 2002、127ページ。

- ^ a bウェルハウゼン、1927 年、p. 438.

- ^ al-Sallabi 2008、42ページ 。

- ^ Muir 1891、359ページ 。

- ^ヴェルハウゼン 1927年、437-438頁。

- ^ケネディ 2016、90~91頁。

- ^ディートリッヒ 1971、41ページ。

- ^ケネディ2016、91頁。

- ^ブランキンシップ 1994、82ページ。

- ^ a bアイズナー 1997、821ページ。

- ^ギブ 1923、54ページ。

- ^ベックウィズ 1993、88~89ページ。

- ^マデルング 1975、198–199頁。

- ^マデルング 1993 .

- ^トレッドゴールド 1997年、344ページ。

- ^パワーズ1989、39~40ページ。

- ^トレッドゴールド 1997年、347~348頁。

- ^ a bブランキンシップ 1994年、33~34頁。

- ^リリー 1976、132–133ページ。

- ^ブランキンシップ 1994年、117–121頁。

- ^リリー 1976、143–144、158–162。

- ^ a bコブ 2000、p.821。

- ^ヴェルハウゼン 1927、268~269頁。

- ^ケネディ2004、106ページ。

- ^ブランキンシップ 1994、31ページ。

- ^ a bケネディ 2004、p. 107。

- ^ホーティング 2000、77ページ。

- ^ホーティング 2000、77~79頁。

- ^ホーティング 2000、78ページ。

- ^ブランキンシップ 1994、32ページ。

- ^ケネディ 2002、107ページ。

- ^ヴェルハウゼン 1927年、313–318頁。

- ^ Lammens & Blankinship 2002、p. 311.

- ^ブランキンシップ 1994、87ページ。

- ^エッティングハウゼン、リチャード (1977).アラブ絵画. ニューヨーク: リッツォーリ社. pp. 34– 37. ISBN 978-0-8478-0081-0。

{{cite book}}: CS1 maint: 発行者の所在地 (リンク) - ^ Allan, J.; Haig, T. Wolseley ; Dodwell, HH (1934). 「中世の北インド」. Dodwell, HH (編). The Cambridge Shorter History of India . Cambridge: Cambridge University Press. pp. 131– 132.

- ^ Thapar, Romila (2004年2月). 『初期インド:起源から西暦1300年まで』 . カリフォルニア大学出版局. p. 333. ISBN 978-0520242258。

- ^シュミット、カール・J. (1995). 『南アジア史の地図帳と概説』MEシャープ. p. 34. ISBN 9781563243349。

- ^コブ 2001、47~50頁。

- ^コブ 2001、43ページ。

- ^コブ 2001、56~61頁。

- ^ Previté-Orton 1971、vol. 1、p. 239.

- ^ロビンソン、ニール(1999年)『イスラム教:簡潔な入門』ラウトレッジカーゾン、22頁。

- ^ a b c Ochsenwald 2004、57ページ。

- ^ニコル、デイヴィッド(2012年)『イスラムの大征服 西暦632-750年』ブルームズベリー出版、30頁。ISBN 978-1-84603-890-7。

- ^ピーター・クロフォード(2013年)『三神の戦い:ローマ人、ペルシア人、そしてイスラムの台頭』ペン・アンド・ソード、226頁。ISBN 978-1-84884-612-8。

- ^ケネディ 2007a .

- ^サンチェス 2015、324頁。

- ^ a b c d e f gファイン、スティーブン(2015年)「メノーラーはいつ『ユダヤ的』になるのか?:移行期におけるシンボルの複雑さについて」エヴァンス、ヘレン・C(編)『移行期:イスラム世界におけるビザンチン文化』メトロポリタン美術館、pp. 48– 50. ISBN 978-0-300-21111-5。

- ^ a b c d e fリチャード、スザンヌ (2003).近東考古学読本. ペンシルベニア州立大学出版局. pp. 216– 217. ISBN 978-1-57506-547-2。

- ^ a b cミルライト、ミルライト・マーカス(2019年)『岩のドームとウマイヤ朝のモザイク碑文』エディンバラ大学出版局、231頁。ISBN 978-1-4744-6045-3。

- ^ a b Flood 2001、p. 89(脚注146を参照)。

- ^ラマダン、タレク・A. (2019). 「ウマイヤ朝鉛印章における宗教的祈祷:イスラム語彙集の出現の証拠」シカゴ大学近東研究ジャーナル. 78 (2): 273– 286. doi : 10.1086/704439 .

- ^イーガン、ヴァージニア; ビカイ、パトリシア・M. (1999年7月). 「ヨルダンの考古学」.アメリカ考古学ジャーナル. 103 (3): 513– 514. doi : 10.2307/506971 . JSTOR 506971 .

- ^オクセンワルド 2004、55~56ページ。

- ^ a bステパニアント、マリエッタ(2002年4月)「ゾロアスター教とイスラム教の出会い」『東西哲学』 52(2):163. doi : 10.1353 /pew.2002.0030 . JSTOR 1399963. S2CID 201748179 .

- ^イブン・アブ・シャイバによる『アル・ムサナフ』とアブー・ウバイド・イブン・サラムによる著書『アル・アムワル』の記録、123ページ

- ^ a bドナー、フレッド・M.(2010年5月)『ムハンマドと信者たち:イスラムの起源』pp.110-111 。

- ^オクセンワルド 2004、56ページ。

- ^ a b c "サールン・イブン・マンシュール・アル・ルーミー"。Prosopographie der mittelbyzantinischen Zeit Online (ドイツ語)。デ・グルイテル。 2013. 2019 年 12 月 25 日のオリジナルからアーカイブ。2019 年8 月 3 日に取得。

- ^ a bグリフィス 2016、31ページ。

- ^モロニー 1987、216ページ。

- ^シュプレングリング 1939年、213ページ。

- ^ラーマン1999、72ページ。

- ^ a bホランド 2013、402頁。

- ^ホランド 2013、406頁。

- ^グラバー 1986年、298ページ。

- ^洪水2001、2ページ。

- ^ a b c dピーターセン、アンドリュー (1996). 「ウマイヤ朝」.イスラム建築辞典. ラウトレッジ. pp. 295– 297. ISBN 9781134613663。

- ^ a b Previté-Orton 1971、p. 236.

- ^洪水2001、2~3ページ。

- ^洪水2001、22~24ページ。

- ^ドッズ、ジェリリン・D. (1992). 「コルドバの大モスク」. ドッズ、ジェリリン・D. (編). 『アル・アンダルス:イスラム・スペインの美術』 . ニューヨーク:メトロポリタン美術館. pp. 505– 508. ISBN 0870996371。

- ^ホーティング 2000、4ページ。

- ^ラピダス 2014、50ページ。

- ^クローン&ハインズ 1986年、43ページ。

- ^ホーティング 2000、13ページ。

- ^ムアーウィヤ イスラム教の信仰の復興者 アイシャ・ビューリー著 41ページ

- ^マコーリフ、ジェーン・ダメン(2006年)『ケンブリッジ・コンパニオン・トゥ・ザ・コーラン』ケンブリッジ大学出版局、166ページ。ISBN 978-0-521-53934-0. 2023年3月24日時点のオリジナルよりアーカイブ。2020年8月25日閲覧。

- ^バディオザマニ、バディ;バディオザマニ、ガザル(2005年)『イランとアメリカ:失われた愛の再燃』イースト・ウェスト・アンダースタンディング・プレス、118頁。ISBN 978-0-9742172-0-8. 2023年3月24日時点のオリジナルよりアーカイブ。2020年8月25日閲覧。

- ^ギルバート 2013、pp.21–24, 39–40。

- ^ハサウェイ 2012、97ページ。

- ^ Choueiri, Youssef M. (2008年4月15日). 『中東史入門』 John Wiley & Sons. ISBN 978-1-4051-5204-4. 2023年3月24日時点のオリジナルよりアーカイブ。2020年11月22日閲覧– Google Books経由。

- ^ 「学生用リソース、第12章:最初の世界文明:イスラム教の興隆と普及、IV. ウマイヤ朝のアラブ帝国、G. 改宗者と『聖書の民』「 . occawlonline.pearsoned.com. 2002年5月21日時点のオリジナルよりアーカイブ。

- ^ウマル・イブン・アブドゥル・アジズ イマーム・アブ・ムハンマド・アブドゥッラー・イブン・アブドゥル・ハカム没 214 AH 829 CE 出版社 Zam Zam Publishers Karachi

- ^シェイク・ラディ・アールヤシン (2000)。「ムアーウィヤとシーア派の「アリよ、彼の上に平安あれ」。スル・アル・ハサン。アンサリヤン出版社。ページ 297–344。ISBN 978-1-4960-4085-52004年1月20日時点のオリジナルよりアーカイブ。

- ^ 「説教92:ハリジュ派の滅亡、ウマイヤ朝の悪意ある行為、そして彼自身の知識の広大さについて」 nahjulbalagha.org。 2007年8月19日時点のオリジナルよりアーカイブ。

- ^シャロン、モシェ(1983年)『東からの黒い旗:アッバース朝国家の樹立:反乱の萌芽』JSAI. ISBN 978-965-223-501-5. 2023年3月24日時点のオリジナルよりアーカイブ。2020年11月22日閲覧。

- ^ “聖書” . biblegateway.com . 2017年4月21日時点のオリジナルよりアーカイブ。2017年4月20日閲覧。

- ^アブドゥル・バハ(1990) [1908]. Some Answered Questions . Wilmette, Illinois: Bahá'í Publishing Trust. p. 69. ISBN 978-0-87743-190-9. 2010年12月8日時点のオリジナルよりアーカイブ。2008年5月19日閲覧。

- ^アブドゥル・バハ(1990) [1908]. Some Answered Questions . Wilmette, Illinois: Bahá'í Publishing Trust. p. 51. ISBN 978-0-87743-190-9. 2012年9月24日時点のオリジナルよりアーカイブ。2012年9月16日閲覧。

参考文献

- ブランキンシップ、ハリド・ヤヒヤ(1994年)『ジハード国家の終焉:ヒシャーム・イブン・アブドゥル・マリクの治世とウマイヤ朝の崩壊』ニューヨーク州立大学出版局、ニューヨーク州立出版、ISBN 978-0-7914-1827-7。

- ベックウィズ、クリストファー・I.(1993年)『中央アジアにおけるチベット帝国:中世初期におけるチベット人、トルコ人、アラブ人、中国人による大国争いの歴史』プリンストン大学出版局、ISBN 978-0-691-02469-1。

- ボズワース、CE (1993)。「ムアーウィヤ II」。ボズワース、CE ;ヴァン・ドンゼル、E .ハインリヒス、WP &ペラット、Ch.(編)。イスラム百科事典、第 2 版。第 VII 巻:ミフ・ナズ。ライデン: EJ ブリル。ページ 268–269。ISBN 978-90-04-09419-2。

- クリスティデス、ヴァシリオス (2000)。「ウクバ・ブ・ナフィ」。ベアマン, ペテロ州;ビアンキス、Th. ;ボズワース, CE ; van Donzel, E. & Heinrichs, WP (編)。イスラム百科事典、第 2 版。ボリューム X: T ~ U。ライデン: EJ ブリル。ページ 789–790。ISBN 978-90-04-11211-7。

- クローン、パトリシア、ハインズ、マーティン(1986年)『神のカリフ:イスラム最初の世紀における宗教的権威』ケンブリッジ:ケンブリッジ大学出版局、ISBN 0-521-32185-9。

- クローン、パトリシア (1994). 「ウマイヤ朝時代のカイ族とイエメンは政党だったのか?」『イスラーム論』71 (1). Walter de Gruyter and Co.: 1– 57. doi : 10.1515/islm.1994.71.1.1 . ISSN 0021-1818 . S2CID 154370527 .

- コブ首相(2000)。「ウマル (II) b. アブドゥル・アジズ」。ベアマン, ペテロ州;ビアンキス、Th. ;ボズワース, CE ; van Donzel, E. & Heinrichs, WP (編)。イスラム百科事典、第 2 版。ボリューム X: T ~ U。ライデン: EJ ブリル。ページ 821–822。ISBN 978-90-04-11211-7。

- コブ、ポール・M. (2001). 『ホワイト・バナーズ:アッバース朝シリアにおける紛争、750-880年』SUNY出版. ISBN 978-0791448809。

- アルバート・ディートリッヒ (1971)。「Al-Ḥadjdjādj b. ユスフ」。ルイス、B. ;メナージュ, バーモント州;ペラット、Ch. & Schacht、J. (編)。イスラム百科事典、第 2 版。第 3 巻: H–Iram。ライデン: EJ ブリル。39 ~ 43ページ 。OCLC 495469525。

- ドナー、フレッド・M.(1981年)『初期イスラム征服』プリンストン:プリンストン大学出版局、ISBN 978-1-4008-4787-7。

- ドゥリ、アブド・アル・アジズ (1965)。「ディーワン」。ルイス、B. ;ペラット、Ch. & Schacht、J. (編)。イスラム百科事典、第 2 版。第 II 巻: C ~ G。ライデン: EJ ブリル。323 ~ 327ページ 。OCLC 495469475。

- ドゥリ、アブドゥル=アジズ(2011年)『初期イスラーム制度:カリフ朝からウマイヤ朝、アッバース朝までの行政と課税』ラジア・アリ訳。ロンドンおよびベイルート:IBタウリス社およびアラブ統一研究センター。ISBN 978-1-84885-060-6。

- ディクソン、アブドゥル=アミール(1969年8月)『ウマイヤ朝カリフ制、65–86/684–705:(政治研究)』(学位論文)ロンドン:ロンドン大学SOAS。

- アイゼンナー、R. (1997)。「スレイマン・b・アブド・アル・マリク」。ボズワース、CE ;ヴァン・ドンゼル、E . Heinrichs, WP & Lecomte, G. (編)。イスラム百科事典、第 2 版。第 IX 巻:サンセ。ライデン: EJ ブリル。ページ 821–822。ISBN 978-90-04-10422-8。

- エラド・アミカム(1999年)『中世エルサレムとイスラムの礼拝:聖地、儀式、巡礼』(第2版)ライデン:ブリル社、ISBN 90-04-10010-5。

- エリセフ、ニキータ (1965)。「ディマシュク」。ルイス、B. ;ペラット、Ch. & Schacht、J. (編)。イスラム百科事典、第 2 版。第 II 巻: C ~ G。ライデン: EJ ブリル。277 ~ 291ページ 。OCLC 495469475。

- フラッド、フィンバー・バリー(2001年)『ダマスカスの大モスク:ウマイヤ朝視覚文化の形成に関する研究』ボストン:ブリル社、ISBN 90-04-11638-9。

- ギブ、HAR(1923)『中央アジアにおけるアラブの征服』ロンドン:王立アジア協会、OCLC 499987512。

- HAR ギブ(1960)。「アブド・アッラー・イブン・アル・ズバイル」。ギブのHAR ;クレイマーズ, ジョンソン州;レヴィ=プロヴァンス、E. ;シャハト、J.ルイス、B. &ペラ、Ch.(編)。イスラム百科事典、第 2 版。ボリューム I: A ~ B。ライデン: EJ ブリル。54 ~ 55ページ 。OCLC 495469456。

- HAR ギブ(1960)。「アブド・アル・マリク・b・マルワン」。ギブのHAR ;クレイマーズ, ジョンソン州;レヴィ=プロヴァンス、E. ;シャハト、J.ルイス、B. &ペラ、Ch.(編)。イスラム百科事典、第 2 版。ボリューム I: A ~ B。ライデン: EJ ブリル。76 ~ 77ページ 。OCLC 495469456。

- ギルバート、ビクトリア・J. (2013年5月). 『シリア人のためのシリア:シリア・ナショナリズムの台頭、1970~2013年』 (PDF) (修士論文). ノースイースタン大学. doi : 10.17760/d20004883 . 2022年5月7日閲覧。

- グラバー、O. (1986)。「クバット・アル・シャクラ」。ボズワース、CE ;ヴァン・ドンゼル、E .ルイス、B. &ペラ、Ch.(編)。イスラム百科事典、第 2 版。第 V 巻:ケマヒ。ライデン: EJ ブリル。ページ 298–299。ISBN 978-90-04-07819-2。

- グリフィス、シドニー・H. (2016). 「マンスール家とダマスカスの聖ヨハネ:ウマイヤ朝時代のキリスト教徒とイスラム教徒」アントワーヌ・ボルット、フレッド・M・ドナー編著『ウマイヤ朝時代のキリスト教徒とその他』シカゴ:シカゴ大学東洋研究所、pp. 29– 51. ISBN 978-1-614910-31-2。

- ハサウェイ、ジェーン(2012年)『二つの派閥の物語:オスマン帝国時代のエジプトとイエメンにおける神話、記憶、そしてアイデンティティ』 SUNY出版、ISBN 978-0-7914-8610-8。

- ホーティング、ジェラルド・R.(2000年)『イスラーム第一王朝:ウマイヤ朝661-750年(第2版)』ロンドンおよびニューヨーク:ラウトレッジ、ISBN 0-415-24072-7。

- ホーティング, GR (2000). 「ウマイヤ朝」ベアマン, PJ ;ビアンキス, Th. ;ボスワース, CE ;ヴァン・ドンゼル, E.&ハインリヒス, WP (編). 『イスラーム百科事典』第2版.第10巻: T–U . ライデン: EJ Brill. pp. 840– 847. ISBN 978-90-04-11211-7。

- ヒレンブランド、キャロル編(1989年)『タバリー史』第26巻:ウマイヤ朝の衰退:革命への序曲、西暦738~744年/ヒジュラ暦121~126年。ニューヨーク州立大学近東研究シリーズ。ニューヨーク州立大学出版局。ISBN 978-0-88706-810-2。

- ヒレンブランド、ロバート(1994)『イスラム建築:形態、機能、そして意味』ニューヨーク:コロンビア大学出版局、ISBN 0-231-10132-5。

- ハインズ、M. (1993)。「Muʿāwiya I b. Abī Sufyān」。ボズワース、CE ;ヴァン・ドンゼル、E .ハインリヒス、WP &ペラット、Ch.(編)。イスラム百科事典、第 2 版。第 VII 巻:ミフ・ナズ。ライデン: EJ ブリル。263 ~ 268ページ 。ISBN 978-90-04-09419-2。

- トム・ホランド(2013年)『剣の影:世界帝国をめぐる戦いと古代世界の終焉』アバカス社、ISBN 978-0-349-12235-9。

- ジョンズ、ジェレミー(2003年1月)「考古学と初期イスラム史:最初の70年間」東洋経済社会史ジャーナル46 (4): 411–436 . doi : 10.1163/156852003772914848 . S2CID 163096950 .

- ケーギ、ウォルター・E.(1992)『ビザンツ帝国と初期イスラム征服』ケンブリッジ:ケンブリッジ大学出版局、ISBN 0-521-41172-6。

- ケーギ、ウォルター・E.(2010年)『北アフリカにおけるイスラム教の拡大とビザンチン帝国の崩壊』ケンブリッジ:ケンブリッジ大学出版局。ISBN 978-0-521-19677-2。

- ケネディ、ヒュー(2001年)『カリフの軍隊:初期イスラム国家における軍事と社会』ロンドンおよびニューヨーク:ラウトレッジ、ISBN 0-415-25093-5。

- ケネディ, ヒュー・N. (2002). 「アル=ワリード (I)」ベアマン, PJ ;ビアンキス, Th. ;ボスワース, C.E ;ヴァン・ドンゼル, E.&ハインリヒス, WP (編). 『イスラーム百科事典』第2版.第11巻: W–Z . ライデン: EJブリル. pp. 127– 128. ISBN 978-90-04-12756-2。

- ケネディ、ヒュー・N.(2004年)『預言者とカリフ制の時代:6世紀から11世紀までのイスラム近東』(第2版)ハーロウ:ロングマン社、ISBN 978-0-582-40525-7。

- ケネディ、ヒュー(2007年)『アラブの大征服:イスラムの広がりが我々の住む世界をどう変えたか』フィラデルフィア、ペンシルベニア州:ダ・カーポ・プレス、ISBN 978-0-306-81740-3。

- ケネディ、ヒュー(2007a)「1. 征服の基盤」アラブの大征服:イスラム教の広がりが私たちの住む世界をいかに変えたか。アシェット社、英国。ISBN 978-0-306-81728-1。

- Lammens, H. & Blankinship, Kh. Y. (2002). 「Yazīd (II) b. ʿAbd al-Malik」 . Bearman, PJ ; Bianquis, Th. ; Bosworth, CE ; van Donzel, E. & Heinrichs, WP (eds.). 『イスラーム百科事典』第2版.第11巻: W–Z . ライデン: EJ Brill. p. 311. ISBN 978-90-04-12756-2。

- ラピダス、アイラ・M.(2014年)『イスラム社会の歴史』ケンブリッジ大学出版局、ISBN 978-0-521-51430-9。

- ケネディ、ヒュー(2023年)『預言者とカリフ制の時代:6世紀から11世紀までのイスラム近東』(第3版)アビンドン、オックスフォード、ニューヨーク:ラウトレッジ。ISBN 978-0-367-36690-2。

- Levi Della Vida、ジョルジオ& ボズワース、CE (2000)。「ウマイヤ・b・アブド・シャムス」。ベアマン, ペテロ州;ビアンキス、Th. ;ボズワース, CE ; van Donzel, E. & Heinrichs, WP (編)。イスラム百科事典、第 2 版。ボリューム X: T ~ U。ライデン: EJ ブリル。ページ 837–839。ISBN 978-90-04-11211-7。

- レヴィ=プロヴァンス、E. (1993)。「ムサー b. ヌシャイル」。ボズワース、CE ;ヴァン・ドンゼル、E .ハインリヒス、WP &ペラット、Ch.(編)。イスラム百科事典、第 2 版。第 VII 巻:ミフ・ナズ。ライデン: EJ ブリル。ページ 643–644。ISBN 978-90-04-09419-2。

- ラルフ・ヨハネス、リリー(1976年)。アラブ人のビザンチン反応を止めてください。 Studien zur Strukturwandlung des byzantinischen Staates im 7. und 8. Jhd (ドイツ語)。ミュンヘン: Institut für Byzantinistik und Neugriechische Philologie der Universität München。OCLC 797598069。

- マデルング, W. (1975). 「北イランの小王朝」 .リチャード・N.フライ編. 『ケンブリッジ・イラン史』第4巻:アラブ侵攻からサルジューク朝まで. ケンブリッジ:ケンブリッジ大学出版局. pp. 198– 249. ISBN 0-521-20093-8。

- ウィルフェルド・マーデルング(1993)。「ダブイッド」。 Yarshater 、Ehsan (編)。イラン百科事典。 Vol. VI/5: Čub-bāzī–Daf(f) と Dāyera。ロンドンとニューヨーク:ラウトリッジとキーガン・ポール。ページ 541–544。ISBN 978-1-56859-003-5。

- マデルング、ウィルファード(1997年)『ムハンマドの継承:初期カリフ制の研究』ケンブリッジ:ケンブリッジ大学出版局。ISBN 0-521-56181-7。

- モロニー、マイケル・G.編(1987年)。『タバリー史』第18巻:内戦間期:ムアーウィヤ朝(661~680年/ヒジュラ暦40~60年)。ニューヨーク州立大学近東研究シリーズ。ニューヨーク州立出版。ISBN 978-0-87395-933-9。

- タルビ、M. (1971)。「Ḥassān b. al-Nʿmān al-Ghassānī」。ルイス、B. ;メナージュ, バーモント州;ペラット、Ch. & Schacht、J. (編)。イスラム百科事典、第 2 版。第 3 巻: H–Iram。ライデン: EJ ブリル。 p. 271.OCLC 495469525 。

- オクセンワルド、ウィリアム(2004年)『中東の歴史』マグロウヒル社、ISBN 978-0-07-244233-5。

- パワーズ、デイヴィッド・S.編(1989年)『タバリー史 第24巻 変遷の帝国:スレイマン、ウマル、ヤズィードのカリフ制、西暦715~724年/ヒジュラ暦96~105年』SUNY近東研究シリーズ、ニューヨーク州立大学出版局、ISBN 978-0-7914-0072-2。

- プレヴィテ=オートン、CW (1971). 『ケンブリッジ中世史短編集』ケンブリッジ:ケンブリッジ大学出版局.

- ラーマン、HU(1999)『イスラム史年表 西暦570-1000年』

- サンチェス、フェルナンド・ロペス (2015). 「ローマ時代およびローマ時代以後の世界における金の採掘、鋳造、そして獲得」ポール・エルドカンプ、コーエンラート・ヴェルボーヴェン、アルヤン・ザイダーフック編著『ローマ世界における土地と天然資源の所有と搾取』オックスフォード大学出版局. ISBN 9780191795831。

- シュプレングリング、マーティン(1939年4月)「ペルシア語からアラビア語へ」アメリカ・セム語文学誌56(2)シカゴ大学出版局:175-224 . doi:10.1086/370538 . JSTOR 528934. S2CID 170486943 .

- テル・ゲウォンディアン、アラム(1976) [1965]。バグラティッド アルメニアのアラブ首長国連邦。ガーソイアン、ニーナによる翻訳。リスボン: Livraria Bertrand。OCLC 490638192。

- トレッドゴールド、ウォーレン(1997年)『ビザンチン国家と社会の歴史』スタンフォード大学出版局(カリフォルニア州)ISBN 0-8047-2630-2。

- ヴェルハウゼン、ユリウス(1927年)『アラブ王国とその崩壊』マーガレット・グラハム・ウィアー訳。カルカッタ:カルカッタ大学。OCLC 752790641。

- ウィリアム・ミュア(1891年)『カリフ制:その興隆、衰退、そして崩壊』宗教小冊子協会

- アル・サラビ、アリ(2008)。الدولة الأموية عوامل الإزدهار وتداعيات الإنهيار [ウマイヤ国家: 繁栄の要因と崩壊の結果] (アラビア語)。ダル・アル・マレファ。ISBN 978-9953850030。

さらに読む

- アル・アジミ、アブドゥルハディ (2014)。 「ウマイヤ家」。フィッツパトリック、C.ウォーカー、A. (編)。歴史、思想、文化におけるムハンマド: 神の預言者の百科事典。サンタバーバラ: ABC-CLIO。ISBN 978-1-61069-177-2。

- ビューリー、アイシャ・アブドゥラフマン (2002)。ムアーウィヤ: イスラム教信仰の回復者。ダル・アル・タクワ。ISBN 9781870582568。

- ニコレット・ブッホフ=ファン・デル・フォールト著(2014年)「ウマイヤ朝宮廷」。C.フィッツパトリック、A.ウォーカー編『歴史・思想・文化におけるムハンマド:神の預言者百科事典』サンタバーバラ:ABC-CLIO、ISBN 978-1-61069-177-2。

- クローン、パトリシア(1980年)『馬に乗った奴隷たち:イスラム政治の進化』ケンブリッジ大学出版局、ISBN 9780521229616。

- クローン、パトリシア、クック、MA、クック、マイケル (1977). 『ハガリズム:イスラム世界の形成』CUPアーカイブ. ISBN 9780521211338。

- マーシャム、アンドリュー編(2020年)『ウマイヤ朝世界』ロンドンおよびニューヨーク:ラウトレッジ。ISBN 9781317430056。

- マーシャム、アンドリュー(2024年)『ウマイヤ朝』エディンバラ:エディンバラ大学出版局、ISBN 978-0-7486-4301-1。

外部リンク

ウィキメディア・コモンズのウマイヤ朝関連メディア

ウィキメディア・コモンズのウマイヤ朝関連メディア